WANPRESTASI

PADA BAGI HASIL PENGOLAHAN TANAH

DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Kasus di Dusun Darah Desa Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan)

SKRIPSI

Oleh

Nikmatul Maghfiroh NIM. C02213055

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Surabaya

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Wanprestasi pada Bagi Hasil Pengolahan Tanah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun darah Desa Sadengrejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan) dengan rumusan masalah (a) bagaimana praktik perjanjian bagi hasil pengolahan tanah di Dusun Darah Desa Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan? (b) bagaimana analisis hukum Islam terhadap wanprestasi perjanjian bagi hasil pengolahan tanah di Dusun Darah desa Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan?

Dalam penyelesaian masalah tersebut menggunakan kerangka teori kerjasama muza>ra’ah dalam Islam. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field research) dan sifat penelitiannya adalah deskriptif analitik. Adapun pengumpulan data menggunakan metode observasi dan metode interview (wawancara), sedangkan teknik analisisnya berupa deskriptif, artinya penulis berusaha menggambarkan pengolahan tanah, sistem bagi hasil dalam pengolahan, yang diperoleh sesuai dengan keadaan yang sebenarnya kemudian menilainya dalam perspektif Hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian tersebut dilaksanakan sebagaimana mestinya dan telah disetujui serta dijalankan oleh kedua belah pihak dan tidak menjadi ketentuan hukum Adat. Dari pembagian hasil yang dilaksanakan menurut tinjauan hukum Islam tidak diperbolehkan, karena dari pihak pengelola minta bagian lebih dari yang dihasilkan sebab merasa berhak dengan alasan pengelola yang mengeluarkan biaya-biaya.

Perjanjian tersebut termasuk dalam jenis perjanjian muza>ra’ah yang sistemnya memang pihak pemilik tanah hanya menyediakan tanah/lahan, sedangkan alat, benih dan pengolahan tanah berasal dari pihak pengelola. Idealnya muza>ra’ah menguntungkan bagi kedua belah pihak, namun yang terjadi sebaliknya yaitu merugikan salah satu pihak dalam hal ini adalah pihak pemilik tanah karena terjadi wanprestasi (ingkar janji) pemberian bagi hasil dari pihak pengelola.

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM ... i

PERNYATAAN KEASLIAN ... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING ... iii

PENGESAHAN ... iv

ABSTRAK ... v

KATA PENGANTAR ... vi

DAFTAR ISI ... viii

DAFTAR GAMBAR ... x

DAFTAR TRANSLITERASI ... xi

BAB I PENDAHULUAN ... 1

A. Latar Belakang Masalah ... 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah ... 6

C. Rumusan Masalah ... 7

D. Kajian Pustaka ... 7

E. Tujuan Penelitian ... 10

F. Kegunaan Hasil Penelitian ... 10

G. Definisi Operasional ... 11

H. Metode Penelitian ... 12

I. Sistematika Pembahasan ... 17

BAB II MUZA>RA’AH ... 19

A. Pengertian Muza>ra’ah ... 19

B. Dasar Hukum Muza>ra’ah ... 22

C. Rukun Muza>ra’ah dan Sifat Akadnya ... 23

D. Syarat-Syarat Muza>ra’ah ... 25

E. Macam- Macam Muza>ra’ah ... 29

F. Hukum-Hukum Muza>ra’ah yang S}ahih dan Fa>sid ... 31

BAB III DESKRIPSI PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL

PENGOLAHAN TANAH di DUSUN DARAH DESA

SADENGREJO KEC. REJOSO KAB. PASURUAN ... 38

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ... 38

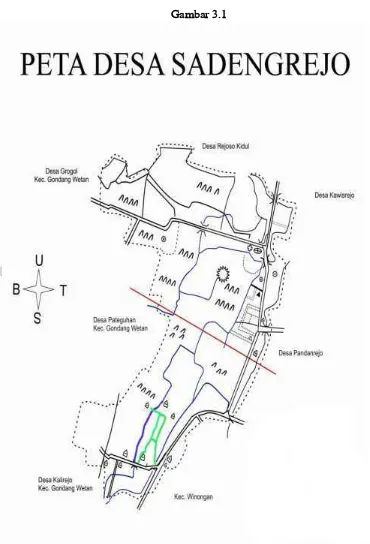

1. Letak Geografis Desa Sadengrejo Kec. Rejoso ... 38

2. Kecamatan Rejoso ... 40

B. Praktek Perjanjian Bagi Hasil Pengelolaan Tanah di Dusun Darah Desa Sadengrejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan ... 41

1. Latar Belang dan Faktor Terjadinya Perjanjian Bagi Hasil Pengolahan Tanah ... 41

2. Pembagian Keuntungan Bagi Hasil ... 46

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN BAGI HASIL PENGELOLAAN TANAH DI DUSUN DARAH DESA SADENGREJO KEC. REJOSO KAB. PASURUAN ... 50

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Perjanjian Bagi Hasil Pengolahan Tanah di Dusun Darah Desa Sadengrejo ... 50

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Pengolahan Tanah di Dusun Darah Desa Sadengrejo ... 57

BAB V PENUTUP ... 65

A. Kesimpulan ... 65

B. Saran ... 66 DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk Allah SWT yang sempurna dan mulia,

yang diberi banyak kelebihan termasuk akal fikiran, jiwa dan jasmani.

Manusia diciptakan tidak hanya sebagai makhluk individu melainkan juga

sebagai makhluk sosial yang dalam kehidupan sehari-harinya tidak terlepas

dari manusia yang lainnya. Dalam memenuhi kebutuhan yang beraneka

ragam, manusia tidak akan pernah bisa memenuhinya sendiri. Adanya orang

lain sangat dibutuhkan dalam pemenuhan dan kelangsungan hidupnya.

Kebutuhan yang diperlukan tidak cukup hanya keperluan rohani saja

melainkan manusia juga membutuhkan keperluan jasmani seperti makan,

minum, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Untuk memenuhi

kebutuhan jasmaninya dia harus berhubungan dengan sesamanya dan alam

sekitarnya. Dan hal tersebut tidak terlepas dari aturan-aturan, baik aturan

yang ada di agama hingga aturan yang dibuat oleh pemerintah. Adanya aturan

tersebut tidak lain adalah untuk kebaikan dan kesejahteraan mereka sehingga

tercipta kehidupan yang harmonis.

Dalam Islam aturan-aturan yang terkait dengan hubungan manusia

lebih dikenal dengan istilah fiqh mu’a>malah. Yang mana dalam arti luas

2

sosial kemasyarakatan.1 Pengertian lain dari fiqh mu’a>malah yakni

hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang

terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal

ekonomi, diantaranya dagang, pinjam meminjam, sewa menyewa, kerjasama

dagang, simpanan barang atau uang, penemuan, pengupahan rampasan

perang, utang-piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan,

dan pesanan.2

Jenis-jenis transaksi dalam praktek mu’a>malah pada dasarnya adalah

boleh sampai ditemukan dalil-dalil yang melarangnya.3 Sebagai seorang

muslim kegiatan mu’a>malah yang dilakukan harus dalam rangka

mendekatkan diri kepada Allah SWT serta tidak keluar dari nilai-nilai

kemanusiaan. Oleh karenanya, dalam melakukan interaksi diperlukan adanya

pengetahuan mengenai aturan-aturan yang telah ditetapkan sehingga salah

satu pihak tidak merasa dirugikan dan kedua belah pihak saling ri>da.

Dengan demikian mu’a>malah bagi muslim dapat diartikan sebagai

pergaulan hidup dan interaksi manusia yang mengupayakan terciptanya

kehidupan yang sejahtera dan damai. Dalam kehidupan keseharian,

disamping dituntut untuk selalu melakukan habl-min-Alla>h (ibadah) sebagai

aspek kehidupan spiritual, seorang muslim juga dituntut untuk selalu

melakukan habl-min-al-na>s (hubungan sosial kemasyarakatan dengan

1 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia,

2012), 11.

3

lingkungannya) sebagai aspek kehidupan materiil. Dan keduanya tidak bisa

dipisahkan dari kehidupan seorang muslim.4

Di dalam Islam tidak ada suatu pembatasan untuk memiliki harta dan

tidak ada larangan untuk mencari karunia Allah sebanyak-banyaknya, asal

jelas penyaluran dan pemanfaatannya sebagaimana firman Allah SWT dalam

surat Al-Jumu’ah ayat 10:

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.5

Dari ayat diatas kita diperintahkan untuk tetap menunaikan ibadah

baik secara z}ahir/jasmani maupun bat}in/rohani di muka bumi ini, dengan

memanfaatkan bumi sebagai tempat untuk mencari rizki yang halal. Cara

pemanfaatan bumi bisa dibuat dengan dijadikannya tanah pertanian.

Apabila seorang muslim memiliki tanah pertanian, maka dia harus

memanfaatkan tanah tersebut dengan bercocok tanam. Dalam Agama Islam

tidak diperkenankan membiarkan tanah pertanian itu dalam keadaan kosong

jika masih memberikan manfaat, sebab hal tersebut berarti menghilangkan

nikmat dan membuang-buang harta, sedang Rasulullah Saw melarang keras

untuk menyia-nyiakan harta miliknya. Pemilik tanah ini dapat

4 Hasan Saleh, Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

2008), 291.

4

memanfaatkannya dengan berbagai cara. Baik ditanami sendiri atau pun

bekerjasama dengan pihak lain.

Di dalam mu’a>malah terdapat berbagai akad bagi hasil dalam bidang

pertanian, salah satu diantaranya adalah muza>ra’ah, didalam muza>ra’ah

terdapat 2 pihak yaitu pemilik tanah dan pengelola. Hasil panen yang

diperoleh dibagi sesuai kesepakatan sebelumnya, misalnya: ½, ⅓ atau kurang

atau lebih menurut persetujuan bersama. Boleh juga si pemilik tanah itu

membantu kepada yang hendak menanaminya berupa bibit, alat atau hewan.

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah dan Muttafaq

’Alaih diterangkan, bahwa Rasulullah Saw menyewakan tanah kepada

penduduk Khaibar dengan perjanjian separuh hasilnya untuk pemilik tanah.

Hadist ini diriwayatkan oleh beberapa orang sahabat, diantaranya: Ibnu

Umar, Nafi’ dan Ubaidillah.

اَنَ ثَدَح

َحْسِإ

ق

نْب

رْو صْنَم

اَنْرَ بْخَأ،

ََََْ

ْب

، دْيِعَس ن

َنَأ َرَم ع ِنْبا ْنَع ٌعِفاَن َِِرَ بْخَأ ِهَللا ِدْيَ ب ع ْنَع

ْرَز ْوَأ رَََ ْنِم اَهْ نِم ج رََْ اَم ِرْطَشِب َرَ بْيَخ َلَْأ َلَماَع َمَلَسَو ِهْيَلَع هَللا ىَلَص ِهَللا َلو سَر

ع

.

“Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Manshur menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa’id dari 'Ubaidillah telah mengabarkan kepadaku Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah mempekerjakan penduduk Khaibar dengan upah sebagian dari hasil buah-buahan atau tanam-tanaman yang mereka tanam.”6 (HR. Ibnu Majjah, Muttafaq ’Alaih)

Jadi muza>ra’ah adalah diperbolehkan dengan dalil-dalil yang ada dan

diamalkan oleh salafush shalih. Mengenai benih tanaman bisa dari pemilik

tanah, dan boleh benih berasal dari pengelola.

6 Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Terjemah Shahih Sunan At-Tirmidzi 2 (Jakarta: Pustaka

5

Praktek muza>ra’ah yang terjadi di lingkungan Dusun Darah Desa

Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan hampir sama seperti yang dilakukan

ketika masa Nabi Muhammad dan para sahabat, yaitu antara pemilik tanah

dengan luas 7000 m2 (tepatnya 7.012 m2) yang telah melakukan perjanjian

pengolahan tanah penanaman pohon sengon dengan bibit dari seorang petani

(pengelola) dengan kesepakatan bagi hasil 100%:2 dalam jangka waktu 5

tahun. Akan tetapi pihak pengelola tidak menanam pohon sengon melainkan

menanam pohon jati, sehingga dalam hal ini telah terjadi ketidaksamaan

dengan perjanjian yang telah dilakukan.

Setelah terjadinya kesepakatan mulailah pengelola melakukan

tugasnya yaitu menanami tanah dan merawatnya hingga tiba masa

berahirnya kesepakatan. Adapun pemilik tanah hanya mensurvei atau

melihat keadaan lahan dan perkembangan tanamannya. Hingga tiba batas

waktu yang telah disepakati pohon jati belum juga ditebang, dikarenakan

usianya masih terlalu muda dan tidak laku. Dengan berjalannya waktu

pemilik tanah merasa dirugikan akibat keterlambatan penebangan selama 2

tahun. 7

Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik lahan dan

pengelola tersebut hanya secara lisan saja dengan menghadirkan seorang

saksi.8 Sehingga dapat memicu terjadinya perselisihan, terutama pada waktu

melakukan bagi hasil. Dari pembagian hasil yang diberikan, pihak pengelola

tidak memenuhi kesepakatan awal yang seharusnya pembagian hasil dengan

6

persentase 50:50 menjadi 44:56. Perbedaan pembagian hasil tersebut terjadi

karena pihak pengelola mengingkari perjanjian yang telah disepakati. Jika

sudah terjadi perselisihan seperti itu, maka pihak yang dirugikan tidak dapat

menunjukkan bukti-bukti perjanjian yang telah ditentukan dan disepakati

bersama karena perjanjian tersebut hanya dilakukan secara lisan.

Dari pemaparan diatas penulis tertarik dan berkeinginan untuk

menulis dan meneliti bagaimana praktek pengolahan tanah, yang lebih

khususnya terkait wanprestasi perjanjian bagi hasil pengolahan tanah untuk

dituangkan sebagai suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul

“Wanprestasi Pada Bagi Hasil Pengolahan Tanah Dalam Perspektif Hukum

Islam (Studi Kasus di Dusun Darah Desa Sadengrejo Kec. Rejoso Kab.

Pasuruan)”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, penulis

mengidentifikasikan beberapa masalah yang muncul dari perjanjian bagi hasil

pengolahan tanah di Dusun Darah Desa Sadengrejo Kec. Rejoso Kab.

Pasuruan yakni sebagai berikut:

1. Praktek perjanjian bagi hasil antara pemilik tanah dengan pengelola.

2. Mekanisme bagi hasil antara pemilik tanah dengan pengelola.

3. Wanprestasi pada bagi hasil pengolahan tanah.

7

Dari beberapa identifikasi masalah diatas, untuk menghasilkan

penelitian yang lebih fokus pada judul, penulis membatasi penelitian yakni

sebagai berikut:

1. Praktek penjanjian bagi hasil pengolahan tanah di Dusun Darah Desa

Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan.

2. Analisis hukum Islam terhadap wanprestasi perjanjian bagi hasil

pengolahan tanah di Dusun Darah Desa Sadengrejo Kec. Rejoso Kab.

Pasuruan.

C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan judul dan latar belakang di atas, agar lebih

memberikan kejelasan terhadap masalah yang diangkat maka permasalahanya

dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek penjanjian bagi hasil pengolahan tanah di Dusun

Darah Desa Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan?

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap wanprestasi perjanjian bagi

hasil pengolahan tanah di Dusun Darah Desa Sadengrejo Kec. Rejoso

Kab. Pasuruan?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/ penelitian

yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga

8

pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada. Berdasarkan

deskripsi tersebut, posisi penelitian yang akan dilakukan harus dijelaskan.9

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah penulis telusuri,

penulis menemukan beberapa kajian seputar perjanjian bagi hasil pengelolaan

tanah, di antaranya adalah:

1. Skripsi yang terbit pada tahun 2012, yakni berjudul “Studi Komparasi

Terhadap Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Ladang Pesanggem Antara Desa

Ngepung Kecamatan Lengkong dan Desa Sugihwaras Kecamatan Ngluyu

Kabupaten Nganjuk Menurut Perspektif Hukum Islam” yang di tulis oleh

Fahrizal Bahari. Skripsi ini menjelaskan bagaima pengelolaan ladang

pesanggem boleh menurut Islam, akad yang dilakukan di Desa

Sugihwaras boleh dilihat dari analisis akad, syarat dan rukun yang ada,

akan tetapi di Desa Ngepung Kecamatan Lengkong ada sebuah syarat

yang tidak dipenuhi, yaitu syarat tentang tanah yang subur dan

menghasilkan, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Saw tentang tidak

diperbolehkan memberikan tanah yang tidak subur sebagai objek akad,

dikarenakan menjadikan akad ini merugikan, sehingga akad yang terjadi

di Desa Ngepung Kecamatan Lengkong menjadi tidak boleh.10

2. Skripsi yang ditulis oleh Epy Yuliana pada tahun 2008 dengan judul

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet

9Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi (Surabaya,

2016), 8.

10Fahrizal Bahari, “Studi komparasi Terhadap Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Ladang Pesanggem

9

Di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan”.

Penulis menyimpulkan bahwa praktek bagi hasil yang terjadi di Desa

Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan tidak

bertentangan dengan hukum Islam. Kerjasama tersebut termasuk dalam

bidang musaqah, karena syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, begitu juga

dengan bagi hasilnya sudah memenuhi hukum Islam.11

3. Skripsi yang ditulis oleh Anisatur Rohmatin pada tahun 2008 dengan

judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil

Pengelolaan Lahan Tambak (Studi di Desa Tluwuk Kec. Wedarijaksa

Kab. Pati)” disini penulis menyimpulkan bahwa perjanjian bagi hasil

pengelolaan lahan tambak yang dilakukan di Desa Tluwuk Kec.

Wedarijaksa Kab. Pati ini menunjukkan bahwa pelaksanaan bagi hasilnya

sesuai dengan adat istiadat atau kebiasaan yang sudah berlangsung lama

dan turun temurun, sehingga bagi hasil yang telah dipraktekkan oleh para

petani di desa tersebut sudah dikategorikan menjadi hukum adat dan tidak

bertentangan dengan syariat Islam.12

Dari ketiga kajian pustaka diatas, bahwa jelas terdapat perbedaan

dengan penelitian yang akan penulis teliti yakni dengan judul “Wanprestasi

Pada Perjanjian Bagi Hasil Pengolahan Tanah Dalam Perspektif Hukum

Islam (Studi Kasus di Dusun Darah Desa Sadengrejo Kec. Rejoso Kab.

11 Epy Yuliana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet Di Desa

Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan” (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, 2008).

12 Anisatur Rohmatin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan

10

Pasuruan)”. Perbedaanya terletak pada objek yang diteliti. Dalam penelitian

ini, penulis ingin memfokuskan pada wanprestasi praktek perjanjian bagi

hasil pengolahan tanah dan bagaimana analisis hukum Islamnya.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka dalam melakukan

penelitian ini penulis memiliki tujuan:

1. Mengetahui praktek perjanjian bagi hasil pengolahan tanah di Dusun

Darah Desa Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan.

2. Memahami analisis hukum Islam terhadap wanprestasi perjanjian bagi

hasil pengolahan tanah di Dusun Darah Desa Sadengrejo Kec. Rejoso

Kab. Pasuruan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari penelitian yang berjudul “Wanprestasi Pada Perjanjian Bagi

Hasil Pengolahan Tanah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di

Dusun Darah Desa Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan)”, diharapkan

dapat memberikan manfaat serta dapat dipergunakan untuk:

1. Dari aspek teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas

wawasan serta ilmu pengetahuan terkait perjanjian pengolahan tanah dan

dapat dijadikan sumber pengetahuan baik dalam ranah formal maupun

11

khazanah keilmuan bagi peneliti-peneliti, khususnya mahasiswa jurusan

muamalah yang ingin mendalami masalah yang terkait dengan perjanjian

pengolahan tanah.

2. Dari aspek praktis

Sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat yang terlibat dalam

praktek perjanjian pengolahan tanah untuk kemudian bisa diterapkan

sesuai dengan akad yang diperbolehkan dalam fiqh mu’a>malah. Di sisi

lain, diperuntukkan bagi peneliti berikutnya sebagai perbandingan untuk

membuat karya ilmiah yang lebih sempurna.

G. Definisi Operasional

Untuk lebih memahami penelitian yang berjudul “Wanprestasi Pada

Perjanjian Bagi Hasil Pengolahan Tanah Dalam Perspektif Hukum Islam

(Studi Kasus di Dusun Darah Desa Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan)”,

maka penulis perlu memberikan pemahaman terkait istilah-istilah yang ada di

dalam judul penelitian yakni sebagai berikut:

1. Hukum Islam : Peraturan-peraturan yang berkenaan dengan kehidupan

berdasarkan al-Qur’an, Hadist dan pendapat ulama’.13 Yang dalam hal ini

adalah muza>ra’ah.

2. Wanprestasi : Kelalaian; kealpaan.14 Dalam skripsi ini yaitu suatu

pelanggaran dalam melaksanakan kesepakatan perjanjian bagi hasil

pengolahan tanah.

12

3. Perjanjian Bagi Hasil : Kontrak kerja sama antara dua pihak dimana

setiap pihak membagi keuntungan secara sama atau sesuai kesepakatan.

Dalam hal ini adalah perjanjian pengolahan tanah yang terjadi di Dusun

Darah Desa Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan yang dilakukan antara

pemilik tanah dengan pengelola berdasarkan kesepakatan pembagian hasil

di antara kedua belah pihak.

H. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah field research (lapangan) dapat langsung

memfokuskan pada kasus yang terjadi di lapangan. Dengan menggunakan

pendekatan kualitatif karena pendekatan ini dapat menghubungkan peneliti

dengan responden secara langsung.

Untuk menghasilkan gamabaran yang maksimal terkait “Wanprestasi

Pada Perjanjian Bagi Hasil Pengolahan Tanah Dalam Perspektif Hukum Islam

(Studi Kasus di Dusun Darah Desa Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan)”,

dibutuhkan serangkaian langkah yang sistematis. Langka-langka tersebut

terdiri atas:

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diantaranya adalah

sebagai berikut:

a. Data tentang perjanjian bagi hasil pengolahan tanah di Dusun Darah

Desa Sadengrejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan.

13

b. Data tentang proses pengolahan tanah yang dilakukan di Dusun Darah

Desa Sadengrejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan.

c. Data tentang mekanisme pembagian bagi hasil.

2. Sumber data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sumber data

primer dan sekunder:

a. Sumber Data Primer

Sumber primer adalah sumber yang langsung berkaitan dengan

objek penelitian.15 Adapun sumber primer dalam penelitian ini yaitu

melalui wawancara dengan pemilik tanah dan pengelola di Dusun

Darah Desa Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder yaitu sumber yang mendukung atau

melengkapi dari sumber primer16 yang di dapat melalui wawancara

dengan aparat/pemuka desa. Selain itu sumber bisa berupa dokumen,

buku, dan karya ilmiah yang mendukung sumber primer. Diantara

sumber buku yang penulis jadikan rujukan diantaranya yakni:

1) Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, jilid 6 (Jakarta:

Gema Insani, 2011).

2) Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah) (Jakarta:

Kencana, 2013).

15 Andi Prastowo, Memahami Metode-metode Penelitian (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011),

31.

14

3) Ibnu Mas’ud, Fiqih Madzhab Syafi’i (Muamalat, Munakahat,

Jinayat) buku 2 (Bandung: Cv Setia Pustaka, 2007).

4) Abdul Rahman Ghazaly, et.al. Fiqh Muamalat (Jakarta: Kencana,

2010).

5) Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat (Jakarta: Amzah, 2010).

6) Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama,

2000).

7) Abu Al-Hasan Nuruddin Muhammad bin Abdul Hadi As-Sindi,

Matan Al-Bukhari Mashkul Bih}a>thiayah As-Sindi, Juz 2

(Singapura-Jeddah-Indonesia: Al-Mah}ramayn, t.t.).

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan beberapa teknik antara

lain:

a. Observasi

Observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang

fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan pengamatan dan

pencatatan.17 Penulis mengamati bagaimana praktek pengolahan tanah

di Dusun Darah Desa Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu.

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara

15

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.18

Teknik Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengadakan

tanya jawab langsung dengan pihak yang berkaitan dengan masalah

yang diteliti, yaitu pemilik tanah dan pengelola di Dusun Darah Desa

Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupaka pengumpulan data yang diperoleh

melalui dokumen-dokumen.19 Dalam hal ini dokumen yang terkumpul

adalah data perjanjian pengolahan tanah, gambaran umum Dusun

Darah Desa Sadengrejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan serta

peraturan-peraturan yang berhubungan dengan bahasan penelitian.

4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan suatu proses dalam memperoleh data

ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu.20

Dalam hal ini data penelitian di peroleh dari buku, kitab, internet dal

lainnya. Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah

mengolah data melalui metode:

a. Editing, yaitu pengecekan atau pengkoreksian data yang telah

dikumpulkan. Sanapah Faisal mengartikan “mengedit data” dengan

18 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009),

186.

19 Husaini Usman dan Pornom Setyadi Akbar, Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta: Bumi

Askara, 1996), 73.

16

kegiatan memeriksa data yang terkumpul dari segi kesempurnaannya,

kelengkapan jawaban yang diterima, kebenaran cara pengisiannya,

kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi relevasinya bagi

penelitian, maupun keragaman data yang diterima peneliti.21 Yaitu

dengan memeriksa data-data tentang perjanjian bagi hasil di Dusun

Darah Desa Sadengrejo Kec. rejoso Kab. Pasuruan.

b. Organizing, yaitu menyusun secara sistematis data-data yang

diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan

sebelumnya dan kerangka tersebut dibuat berdasarkan data yang

relevan dengan sistematika pertanyaan dalam rumusan masalah.

c. Analizing, yaitu tahapan analisis dan perumusan terkait hukum Islam

terhadap wanprestasi perjanjian bagi hasil pengolahan tanah.

5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data yang telah terkumpul, penulis

menggunakan analisis secara deskriptif analisis, yaitu bertujuan

mendeskripsikan masalah yang ada sekarang dan berlaku berdasarkan

data-data tentang perjanjian bagi hasil pengolahan tanah yang didapat

dengan mencatat, menganalisis dan menginterpretasikannya. Kemudian

dikembangkan dengan pola pikir induktif, yaitu dimulai dari fakta-fakta

yang bersifat khusus dari hasil riset dan terahir diambil kesimpulan yang

bersifat umum.

17

I. Sistematika Pembahasan

Terdapat lima bab pembahasan dalam sistematika pembahasan

penelitian ini yang disusun secara sistematis agar mudah untuk dipahami.

Berikut lima bab yang tersusun:

Bab pertama yaitu pendahuluan meliputi latar belakang

permasalahan, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian

pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional,

metode penelitian serta sitematika pembahasan.

Bab kedua membahas mengenai landasan teori tentang muza>ra’ah,

meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, serta macam-macam

dalam akad muza>ra’ah.

Bab ketiga yaitu membahas tentang hasil penelitian yang telah

dilakukan oleh penulis tentang wanprestasi perjanjian bagi hasil pengolahan

tanah di Dusun Darah Desa Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan yang

meliputi: gambaran umum Dusun Darah Desa Sadengrejo Kec. Rejoso Kab.

Pasuruan meliputi keadaan umum masyarakat yang terdiri atas keadaan

geografis, keadaan sosial dan keagamaan, pendidikan dan keadaan ekonomi.

Mendeskripsikan tentang bagaimana terjadinya perjanjian pengolahan tanah

tersebut, wanprestasi pada perjanjian bagi hasil, alasan-alasan terjadinya

wanprestasi perjanjian bagi hasil pengolahan tanah.

Bab keempat merupakan analisis, yakni analisis praktek perjanjian

18

hasil pengolahan tanah di Dusun Darah Desa Sadengrejo kec. Rejoso Kab.

pasuruan.

Bab kelima yakni penutup terdiri dari kesimpulan dan saran-saran

BAB II

MUZA>RA’AH

A. Pengertian Muza>ra’ah

Secara etimologis muza>ra’ah adalah kerjasama dibidang pertanian

antara pemilik tanah dengan petani penggarap dan benihnya berasal dari

pemilik tanah.1 Menurut Muhammad Syafi’i Antonio, muza>ra’ah adalah

kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap,

dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap

untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil

panen. Dalam kebiasaan di Indonesia disebut sebagai “paruhan”.2

Kata muza>ra’ah dalam arti bahasa berasal dari wazn maufa’alah dari

akar kata zara’a yang sinonimnya: anbata, seperti dalam kalimat:

ُاََََو َُتَبْ نَأ : َعْرَزلا ُّللا َعَرَز

“Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan : artinya Allah

menumbuhkannya dan mengembangkannya”.3

Sedangkan pengertian muza>ra’ah secara iatilah diartikan sebagai

berikut:

ْلا ِِ ِعِراَزلاَو ِكِلاَمْلا ِكاَِِْشاِب ِةَيِعاَرِزلا يِضاَرَْْا ِلَاْغِتْسِا ٌةَقْ يِرَط : ُةَعَراَزُمْلَا

, ِل َاْغِتْس

ُمَسْقَ يَو

.ُفْرُعْلا ِوأ ُدْقَعْلا اَهُ ِ يَعُ ي ِةَبْسِِب اَمُهَ ْ يَ ب ُجِتاَلا

“Muza>ra’ah adalah suatu cara untuk menjadikan tanah pertanian menjadi produktif dengan bekerja sama antara pemilik dan pengelola dalam memproduktifkannya, dan hasilnya dibagi antara mereka

1 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 275.

2 Muhmmad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah (dari teori ke praktik) (Jakarta: Gema Insani, 2001),

99.

3 Ahmad Shalaby, Kamus Lengkap 3 Bahasa (Arab-Inggris-Indonesia) (Surabaya: Giri Utama,

20

berdua dengan perbandingan (nisbah) yang dinyatakan dalam perjnjian atau berdasarkan ‘urf (adat kebiasaan)”.4

Terdapat beberapa definisi muza>ra’ah yang dikemukakan oleh para

ulama fiqh sebagai berikut:

1. Ulama Hanafiyah5 memberikan definisi muza>ra’ah sebagai berikut:

ِةَعَراَزُمْلا ىَلَع ِدْقَعْلا ِنَع ٌةَراَبِع : ٍعْرَش ِفْرُع َِِْو

َُل ِةَعْوُضْرَمْلا ِِطِئاَرَشِب ِجِراَْْا ِضْعَ بِب

اًعْرَش

“Dalam istilah syara’ muza>ra’ah adalah suatu ibarat tentang akad kerja sama pengolahan tanah dengan imbalan sebagian hasilnya, dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh syara’”.

2. Ulama Malikiyah6 mendefinisikan muza>ra’ah sebagai berikut:

ِعْرَزلا ِِ ُةَكْرِشلا اَهَ نَأِب

“Sesungguhnya muza>ra’ah itu adalah syirkah (kerja sama) didalam menanam tanaman (mengelola tanah)”.

3. Ulama Syafi’iyah mendefinisikan muza>ra’ah sebagai berikut:

ُةَعَراَزُمْلَا

َنِم ُرْذَبءلا َنْوُكَي ْنَأ ىَلَع اَهْ ِم ُجُرََْ اَم ِضْعَ بِب ِضْرَْْا ِِ ِلِماَعْلا ُةَلَماَعُم َيِ

ِكِلاَمْلا

“Muza>ra’ah adalah transaksi antara pengelola dengan pemilik tanah untuk mengolah tanah dengan imbalan sebagian dari hasil yang keluar dari tanah tersebut dengan ketentuan bibit dari pemilik tanah”. 7

َنِم ُرْذَبْلاَو اَهْ ِم ُجُرََْ اَم ِضْعَ بِب ِضْرَْْا ُلَمَع

ِلِماَعْلا

“Pengolahan tanah oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian disediakan penggarap tanah”.8

4 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat (Jakarta: Amzah, 2010), 391. 5 Ibid., 392.

6 Ibid. 7 Ibid., 393.

21

4. Ulama Hanabilah9 memberikan definisi muza>ra’ah sebagai berikut:

ِضْر ْْا ُبِحاَص َعَفْدَي ْنأ َيِ ُةَعراَزُمْلا

اَهِعْرَزِب ُمْوُقي يِذَلا ِلِماَعْلِل َُضْرأ ِةَعاَرِزِل ِةَِِاَصلا

ِلْوُصْحَمْلا ِِ ٌمْوُلْعَم ٌعاَشَم ٌءْزُج َُل َنْوُكَي ْنأ ىَلَع اًضْيأ ُُرُذْبَ ي يِذَلا َبَِْا َُل ُعَفْدَيَو

. ِثُل ثلا ِوأ ِفْصِلاَك

“Muza>ra’ah adalah menyerahkan tanah yang layak untuk ditanami oleh pemiliknya kepada pengelola yang akan menanaminya, dengan menyerahkan bibit yang akan ditanaminya, dengan ketentuan ia memperoleh bagian tertentu yang dimiliki bersama dalam hasil yang diperolehnya, seperti setengah (separuh) atau sepertiga”.

Muwaffiquddin Abdullah bin Qudamah, salah seorang ulama

Hanabilah, memberikan definisi muza>ra’ah sebagai berikut:

ُعْرَزلاَو اَهْ يَلَع ُلَمْعَ ي ْوأ اَهُعَرْزَ ي ْنَم ََإ ِضْر ْْا ُعْفَد ِةَعَراَزُمْلا ََْعَم

اَهَ ْ يَ ب

“Arti muza>ra’ah adalah menyerahkan tanah kepada orang yang akan menanaminya atau akan mengolahnya dan hasilnya dibagi di antara mereka berdua (pemilik dan pengelola)”.

Dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama madzhab

tersebut dapat diambil intisari bahwa muza>ra’ah adalah suatu akad kerja

sama pengolahan pertanian antara pemilik tanah dan pengelola, dimana

pemilik tanah memberikan lahan pertanian kepada si pengelola untuk

ditanami dan dipelihara10 dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya

menurut kesepakatan bersama, sedangkan bibit yang akan ditanam boleh

dari pemilik tanah dan boleh berasal dari pengelola. Dan dalam kebiasaan

Indonesia disebut sebagai “paruhan”.11

9 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat..., 393.

10 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani Press,

2001), 99.

22

B. Dasar Hukum Muza>ra’ah

1. Al-Qur’an

Kerjasama dalam bentuk muza>ra’ah menurut kebanyakan ulama

fiqh hukumnya mubah (boleh). Dasar kebolehannya itu, disamping dapat

dipahami dari keumuman firma Allah SWT yang menyuruh saling tolong

menolong dalam surat Al- Maidah ayat 2:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah”.12

2. Hadis

Juga secara khusus hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari

dari Jabir yang mengatakan bahwa bangsa Arab senantiasa mengolah

tanahnya secara muza>ra’ah dengan rasio bagi hasil : , ¼:¾, ½:½, maka

Rasulullah Saw pun bersabda:

ُلوُسَر َلاَق

ْنِإَف ُاَخَأ اَهْحَْمَيِل ْوَأ اَهْعَرْزَ يْلَ ف ٌضْرَأ َُل ْتَناَك ْنَم َمَلَسَو ِْيَلَع َُللا ىَلَص َِللا

( .َُضْرَأ ْكِسْمُيْلَ ف َََأ

)ىراخبلا اور

“Barangsiapa yang memiliki tanah maka hendaklah menanami atau menyerahkannya untuk dikelola. Barang siapa tidak melakukan salah satu dari keduanya, tahanlah tanahnya”.13 (HR. Bukhari)

3. Ijma’

Bukhari mengatakan bahwa telah berkata Abu Jafar, “Tidak ada

satupun di Madinah kecuali penghuninya mengolah tanah secara

12 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2011), 106. 13 Abu Al-Hasan Nuruddin Muhammad bin Abdul Hadi As-Sindi, Matan Al-Bukhari Mashkul

23

muza>ra’ah dengan pembagian hasil , dan ¼”. Hal ini telah dilakukan

oleh Sayyidina Ali, Sa’ad bin Waqash, Ibnu Mas’ud, Umar bin Abdul

Azis, Qasim, Urwah, keluarga Abu Bakar, dan keluarga Ali.14

C. Rukun Muza>ra’ah dan Sifat Akadnya

Jumhur ulama yang membolehkan akad muza>ra’ah mengemukakan

rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga akad dianggap sah. Rukun

muza>ra’ah menurut mereka adalah sebagai berikut:

1. Pemilik tanah.

2. Petani penggarap (pengelola).

3. Objek akad (tanah yang di kelola) memiliki dua kemungkinan, yaitu

manfaat tanah atau pekerjaan pengelola. Yang pertama berarti pihak

pengelola menyewa tanah, sedangkan yang kedua berarti pihak pemilik

tanah mempekerjakan atau mengupahnya untuk mengolah lahannya.

Kedua hal ini dalam fiqh disebut akad ija>rah. Menurut ulama Hanafiyah,

akad muza>ra’ah pada awalnya adalah bentuk akad ija>rah, sedangkan

pada akhirnya berupa shirkah (kerja sama, patungan, joinan). Apabila

benihnya dari pihak pengelola, maka objek akadnya berarti kemanfaatan

tanah. Sedangkan jika benihnya dari pemilik lahan, maka objek akadnya

berarti kemanfaatan pekerja atau pengelola.

4. Ijab dan kabul. Yaitu pemilik tanah berkata kepada pihak pengelola,

“Saya serahkan tanah pertanin saya ini kepada engkau untuk dikelola

24

dan hasilnya nanti kita bagi berdua”. Lalu pihak pengelola menjawab,

“Saya terima atau saya setuju tanah pertanian ini untuk dikelola dengan

imbalan hasilnya dibagi dua”. Namun ulama Hanabilah mengatakan

bahwa penerimaan (kabul) akad muza>ra’ah tidak perlu dengan

ungkapan, tetapi boleh juga dengan tindakan, yaitu petani langsung

mengelola tanah tersebut.15

Adapun sifat akad muza>ra’ah menurut para ulama fiqh sebagai

berikut:

1. Menurut ulama Hanafiyah adalah sama seperti akad-akad syirkah yang

lain, yaitu statusnya adalah ghairu la>zim (tidak berlaku mengikat).

2. Sementara itu ulama Malikiyah mengatakan bahwa akad muza>ra’ah

statusnya sudah menjadi la>zim (berlaku mengikat) jika benih telah

ditaburkan atau telah ditanam.

3. Pendapat yang mu’tamad menurut ulama Malikiyah adalah, bahwa

bentuk akad syirkah (kerjasama, joinan) dalam hal harta statusnya sudah

menjadi la>zim (mengikat) jika telah ada ijab qabul.

4. Sementara itu ulama Hanabilah mengatakan bahwa akad muza>ra’ah

statusnya ghairu la>zim (tidak berlaku mengikat), sehingga salah satu

pihak bisa membatalkan dan akad menjadi batal dengan meninggalnya

salah satu pihak.

15 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Jaminan (Kafa>lah), Pengalihan Utang

25

D. Syarat-Syarat Muza>ra’ah

1. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad

Syarat-syarat muza>ra’ah ada beberapa bagian yaitu, ada syarat

untuk pihak yang melakukan akad, syarat untuk benih yang ditanam,

syarat untuk tanah pertanian, syarat untuk hasil panen, syarat untuk objek

akad, syarat untuk alat pertanian yang digunakan, dan syarat masa

penanaman.

a. Syarat yang menyangkut orang yang berakad: keduanya harus sudah

baligh dan berakal. Karena akal adalah syarat kelayakan dan

kepatutan di dalam melakukan ketasharufan (tindakan).16

b. Syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas,

sehingga benih yang akan ditanam itu jelas dan menghasilkan.

c. Syarat yang menyangkut tanah pertanian yaitu sebagai berikut:

1) Menurut adat dan kalangan petani, tanah itu boleh dikelola dan

menghasilkan. Jika tanah itu tanah tandus dan kering sehingga

tidak memungkinkan untuk dijadikan tanah pertanian, maka akad

muza>ra’ah tidak sah.

2) Batas-batas tanah itu jelas.

3) Tanah tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pengelola untuk

dikelola. Apabila disyaratkan bahwa pemilik tanah ikut mengolah

tanah pertanian itu maka akad muza>ra’ah tidak sah.

d. Syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen sebagai berikut:

26

1) Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas.

2) Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa

boleh ada pengkhususan.

3) Pembagian hasil panen itu ditentukan: ½, , atau ¼, sejak dari

awal akad sehingga tidak timbul perselisihan dikemudian hari, dan

penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara

mutlak, seperti satu kwintal untuk pekerja, atau satu karung,

karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh dibawah itu atau

dapat juga jauh melampaui jumlah itu. 17

e. Syarat yang menyangkut objek akad muza>ra’ah yaitu harus sesuai

dengan tujuan dilaksanakannya akad, baik menurut shara’ maupun

‘urf (adat). Tujuan tersebut adalah salah satu dari dua perkara, yaitu

mengambil manfaat tenaga pengelola dimana pemilik tanah

mengeluarkan bibitnya, atau mengambil manfaat atas tanah dimana

pengelola yang mengeluarkan bibitnya.

f. Syarat yang menyangkut alat pertanian yang digunakan untuk

bercocok tanam, baik berupa hewan (tradisional) maupun alat modern

haruslah mengikuti akad, bukan menjadi tujuan akad. Apabila alat

tersebut dijadikan tujuan, maka akad muza>ra’ah menjadi fa>sid (rusak).

18

g. Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam

akad sejak semula, karena akad muza>ra’ah mengandung makna akad

27

ija>rah (sewa-menyewa atau upah-mengupah) dengan imbalan sebagian

hasil panen. Oleh sebab itu, jangka waktunya harus jelas. Untuk

penentuan jangka waktu ini biasanya disesuaikan dengan adat

setempat.19

2. Menurut Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah mensyaratkan tiga hal untuk akad muza>ra’ah,

yaitu:

a. Harus menyewakan lahannya dengan ongkos sewa berupa emas,

perak, atau binatang. Juga bibitnya harus dari kedua belah pihak,

yaitu pihak pemilik tanah dan pihak pengelola. Jika benihnya dari

salah satu pihak saja sedangkan tanahnya milik pihak yang lain, maka

akad muza>ra’ah rusak atau tidah sah.

b. Modal yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak selain benih harus

sepadan. Dan keuntungan yang di peroleh masing-masing sesuai

dengan modal (biaya) yang dikeluarkan.

c. Modal benih kedua belah pihak harus sejenis, seperti gandum, kacang

dan lain sebagainya. Apabila benih yang dikeluarkan oleh kedua

belah pihak berbeda jenisnya, maka akad muza>ra’ah tidak sah dan

masing-masing dari kedua belah pihak mendapatkan sesuai dengan

apa yang dihasilkan oleh benihya.

Kesimpulannya adalah bahwa ulama Malikiyah mensyaratkan

benihnya harus dari kedua belah pihak, benih mereka berdua harus

28

sejenis, keuntungan dan modal yang dikeluarkan kedua belah pihak

(selain benih) harus sepadan, muza>ra’ah tidak boleh dengan biaya yang

diambil dari sebagian hasil panen yang didapatkan, akan tetapi harus

dengan harta lain selain hasil panen. Jika diperhatikan syarat ini sangat

ketat dan sulit untuk diterapkan pada realita muza>ra’ah yang berlaku. 20

3. Menurut Ulama Syafi’iyah

Adapun ulama Syafi’iyah tidak mensyaratkan dalam muza>ra’ah

hasil yang diperoleh antara pemilik tanah dan pengelola. Menurut mereka

muza>ra’ah adalah pengolahan tanah dengan imbalan hasil yang keluar

dari padanya, sedangkan bibit (benihnya) dari pemilik tanah.21

4. Menurut Ulama Hanabilah

Ulama Hanabilah membolehkan muza>ra’ah dengan upah sebagian

dari hasil panen tanah yang dikelola. Mereka juga tidak mensyaratkan

bagian kedua belah pihak dari hasil panen yang didapatkan harus sama.

Sebagaimana ulama Syafi’iyah, mereka mensyaratkan hal-hal sebagai

berikut:

a. Benihnya harus dari pihak pemilik tanah menurut pendapat madzhab

Hanbali. Namun ada revisi riwayat dari Imam Ahmad yang

menunjukkan bahwa boleh saja benihnya dari pihak pengelola.

b. Mereka mensyaratkan bagian masing-masing harus diketahui dan

ditentukan secara jelas, jika tidak maka akad muza>ra’ah menjadi

tidak sah.

29

c. Mereka juga mensyaratkan jenis dan kadar benih harus diketahui.

Sebab muza>ra’ah adalah suatu kesepakatan atas suatu pekerjaan, oleh

karena itu tidak boleh jika tidak diketahui jenis dan kadarnya.22

E. Macam-Macam Muza>ra’ah

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani

menyatakan bahwa , muza>ra’ah ada empat macam, tiga diantaranya adalah

sah, sedangkan yang satunya lagi tidak sah. Bentuk-bentuk tersebut adalah

sebagai berkut:

1. Apabila tanah dan benih berasal dari salah satu pihak (pemilik tanah),

sedangkan pekerjaan pengolahan tanah dan alat-alat untuk mengolah

tanah dari pihak yang lain (pengelola).23

Bentuk muza>ra’ah ini adalah boleh, sehingga disini pemilik tanah

dan benih statusnya berarti mempekerjakan pihak pengelola, sedangkan

binatang yang digunakan untuk membajak itu memeng menjadi

tanggungan pihak pengelola sebagai konsekuensi dirinya dipekerjakan

untuk mengolah tanah, sebab binatang tersebut adalah alat untuk

melakukan pekerjaannya.

2. Apabila pemilik tanah hanya menyediakan tanah, sedangkan alat, benih

dan pengolahan tanah berasal dari pengelola.

30

Bentuk muza>ra’ah ini juga boleh, dan status pihak pengelola disini

adalah menyewa tanah dengan biaya sewa sebagian dari hasil panen

tanah yang dikelola.24

3. Apabila tanah, alat dan benih dari salah satu pihak, sedangkan

pengolahan tanah dari pihak yang lain.

Bentun muza>ra’ah ini juga boleh, dan status pemilik tanah disini

adalah mempekerjakan pihak pengelola dengan upah sebagian dari hasil

panen tanah yang dikelola.25

4. Apabila tanah dan alat dari salah satu pihak, sedangkan modal benih dan

pengolahan tanah dari pihak yang lain.

Yang terakhir adalah bentuk muza>ra’ah yang tidak sah menurut

zahir riwayat. Karena seandainya diasumsikan bahwa akad tersebut

adalah penyewaan tanah, maka persyaratan alat yang dibutuhkan untuk

membajak dan mengolah tanah menjadi tanggungan pihak pemilik tanah,

adalah merusak akad sewa tersebut dan menjadikannya tidak sah. Karena

tidak mungkin menjadikan posisi alat tersebut mengikuti lahan, atau

dengan kata lain tidak mungkin menjadikan penyediaan fasilitas berupa

alat pembajak sebagai konsekuensi atau prasyarat di dalam menyewakan

suatu lahan, karena perbedaan fungsi dan kegunaan antara lahan dan alat.

Sedangkan fungsi dan kegunaan lahan adalah untuk menumbuhkan,

sementara alat fungsi dan kegunaannya adalah untuk bekerja dan

membajak tanah.

24 Ibid., 279.

31

Seandainya diasumsikan bahwa akad tersebut adalah akad

mempekerjakan pihak pengelola, maka adanya ketentuan modal benih

menjadi tanggungannya adalah merusak akad. Karena tidak

dimungkinkannya mejadikan penyediaan benih oleh pihak yang

dipekerjakan untuk mengolah tanah sebagai konsekuensi dirinya

dipekerjakan.

Berdasarkan hal ini, maka suatu akad muza>ra’ah tidak sah jika ada

ketentuan fasilitas peralatan atau alat pembajak, atau pekerjaan

mengolah tanah menjadi tanggung jawab pemilik tanah. Begitu juga

muza>ra’ah tidak sah jika ada ketentuan bahwa semua hasil panennya

adalah untuk salah satu pihak saja, atau ada ketentuan bahwa pemanenan

atau penebangan, mengangkut, merawat dan menjaga hasil panen adalah

menjadi tanggungjawab pihak pengelola. Karena semua itu tidak

memiliki kaitan dengan kepentingan tanaman atau dengan kata lain tidak

termasuk hal-hal yang dibutuhkan dalam pengolahan tanah.26

F. Hukum-Hukum Muza>ra’ah yang S}ahih dan Fa>sid

1. Hukum muza>ra’ah yang s}ahih

Muza>ra’ah yang s}ahih menurut ulama Hanafiyah memiliki

sejumlah konsekuensi hukum sebagai berikut:

32

a. Segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pengolahan tanah seperti

biaya penaburan benih dan tanggung jawab penjagaan adalah menjadi

beban pihak pengelola.

b. Segala sesuatu yang menjadi kebutuhan tanaman seperti pupuk,

membersihkan rumput liar, pemanenan dan pengangkutan adalah

menjadi tanggung jawab kedua belah pihak sesuai dengan kadar

bagian yang akan didapatkan oleh masing-masing dari hasil tanaman

tersebut.

c. Hasil tanaman yang diperoleh dibagi anrata kedua belah pihak sesuai

dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dan disepakati.27 Hal ini

sesuai dengan Hadis Nabi Saw:

ْنَعَو

ُّللا َلْوُسَر َنأ َُْع ُّللا َيِضَر َِِزُمْلا ٍفْوَع ُنْب وُرْمَع

َمَلَسَو ِْيَلَع َُللا ىَلَص

: َلاَق

ىَلَع َنْوُمِلْسُمْلاَو ,اًماَرَح َلَحأ ْوأ ًا َاَح َمَرَح اًحْلُص َاإ َِْْمِلْسُمْلا ََْْ ب ٌزِئاَج ُحْلصلا

ْرَش َاإ ْمِهِطْوُرُش

.اًماَرَح َلَحأ ْوأ ًا َاَح َمَرَح اًط

“Dari Amr bin Auf Al-Muzani Ra, bahwa Rasulullah Saw bersabda: Perdamaian dibolehkan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang isinya mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Orang-orang Islam boleh berpegang pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.28 (HR. At- Tirmidzi)

d. Akad muza>ra’ah menurut ulama Hanabilah tidak mengikat (ghairu

la>zim), sedangkan menurut Malikiyah termasuk akad yang mengikat

(la>zim) apabila bibit telah disemaikan (ditanam). Menurut ulama

Hanafiyah dilihat dari sisi pemilik benih, akad muza>ra’ah termasuk

27 Ibid., 572.

28 Tirmidzi, Kitab Hukum-hukum, Bab Perdamaian antara, Hadis No. 1272, Lidwa Pustaka

33

ghairu la>zim, tetapi dilihat dari pihak yang lain, ia termasuk la>zim.

Dengan demikian, dengan demikian akad muza>ra’ah tidak boleh

dibatalkan kecuali karena uz}ur (alasan).

e. Menyiram atau memelihara tanaman, apabila disepakati untuk

dilakukan bersama, maka hal itu harus dilaksanakan. Akan tetapi,

apabila tidak ada kesepakatan maka pengelola lah yang paling

bertanggungjawab untuk menyiram dan memelihara tanaman

tersebut. 29

f. Dibolehkan menanbah bagian dari penghasilan yang telah ditetapkan

dalam akad.30

g. Apabila salah satu pihak meninggal dunia sebelum mencapai masa

panen, maka tetap dibiarkan berlaku sampai masa panen dan tidak

ada kewajiban apa-apa atas pihak pengelola, karena disini akad ija>rah

masih berlaku karena masanya masih tersisa.31

Muza>ra’ah yang s}ahih menurut ulama Syafi’iyah sebagaimana

telah dikemukakan dimuka tidak membolehkan muza>ra’ah kecuali ikut

kepada musa>qa>h. Apabila muza>ra’ah dilakukan tersendiri maka hasilnya

untuk pemilik tanah, sedangkan pengelola memperoleh upah yang

sepadan atas pekerjaanya dan alat-alatnya.32

29 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat..., 402.

30 Rahmat Syafe’i, Fiqh Muamalat (Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2001), 211. 31 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu ..., 575.

34

2. Hukum Muza>ra’ah yang Fa>sid

Muza>ra’ah yang fa>sid menurut ulama Hanafiyah ada beberapa

ketentuan, yaitu sebagai berikut:

a. Tidak ada kewajiban apapun bagi pengelola dari pekerjaan muza>ra’ah

karena akadnya tidak sah.

b. Hasil yng diperoleh dari pengolahan tanah semuanya untuk pemilik

benih, baik pemilik tanah maupun pengelola. Dalam masalah ini

ulama Malikiyah dan ulama Hanabilah sepakat dengan ulama

Hanafiyah, yaitu bahwa apabila akadnya fa>sid, maka hasil tanaman

untuk pemilik benih.

c. Apabila benihnya dari pihak pemilik tanah maka pengelola

memperoleh upah atas pekerjaannya, karena fa>sid-nya akad

muza>ra’ah tersebut. Apabila benihnya berasal dari pengelola maka

pemilik tanah berhak memperoleh sewa atas tanahnya, karena dalam

dua kasus ini satu akadnya menjadi sewa-menyewa. Dalam kasus

yang pertama semua hasil yang diperoleh merupakan milik si pemilik

tanah, karena hasil tersebut adalah tambahan atas miliknya. Dalam

kasus yang ke dua, tidak semua hasi pengolahan tanah untuk

pengelola, melainkan ia mengambil sebanyak benih yang dikeluarkan

dan sebanyak sewa tanah yang diberikan kepada pemilik, dan sisanya

disedekahkan oleh pengelola.

d. Dalam muza>ra’ah yang fa>sid, apabila pengelola telah mengolah tanah

35

meskipun tanah yang dikelola tidak menghasilkan apa-apa. Hal ini

karena muza>ra’ah statusnya sebagai akad ija>rah (sewa-menyewa).

Adapun dalam muza>ra’ah yang s}ahih, apabila pengolahan tanah

tersebut tidak menghasilkan apa-apa, maka pengelola dan pemilik

tanah sama sekali tidak mendapatka apa-apa.

e. Menurut Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf, upah yang sepadan

(ujratul mithli) dalam muza>ra’ah yang fa>sid harus ditetapkan dengan

jumlah yang disebutkan, sesuai persetujuan kedua belah pihak.

Sedangkan menurut Muhammad bin Hasan, upah yang sepadan

(ujratul mithli) harus dibayar penuh, karena ia merupakan ukuran

harga (nilai) manfaat yang telah dipenuhi oleh pengelola. 33

G. Berakhirnya Akad Muza>ra’ah

Muza>ra’ah ada kalanya berakhir secara normal, yaitu setelah tercapai

maksud dan tujuan dari muza>ra’ah yang dilakukan. Atau ada kalanya

berakhir secara tidak normal, yaitu dengan mengakhiri dan membatalkannya

sebelum maksud dan tujuan dari muza>ra’ah yang dilakukan terwujud.

Keterangan berdasarkan pendapat ulama Hanafiyah adalah sebagai berikut:

1. Berakhirnya masa atau jangka waktu muza>ra’ah yang ditetepkan. Jika

jangka waktu akad sudah habis, maka berakhir pula akadnya.

2. Salah satu pihak meninggal dunia, sebagaimana akad ija>rah juga berakhir

dan menjadi batal karena salah satu pihak meninggal dunia. Baik

36

meninggalnya itu terjadi sebelum proses penanaman maupun setelahnya,

baik tanamannya sudah mencapai masa panen maupun belum. Ini adalah

pendapat ulama Hanafiyah dan ulama Hanabilah. Sementara itu, ulama

Malikiyah dan ulama Syafi’iyah mengatakan, akad muza>ra’ah

sebagaimana akad ija>rah, tidak berakhir karena meninggalnya salah satu

pihak.

3. Menfasakh (membatalkan) akad muza>ra’ah karena ada suatu uz}ur. Jika

terjadi suatu pembatalan akad sebelum akad itu berlaku mengikat, maka

muza>ra’ah yang ada berakhir. 34Diantara uz}ur atau alasan tersebut adalah

sebagai berikut:

a. Pemilik tanah mempunyai utang yang besar dan mendesak, sehingga

tanah yang dikelola harus dijual kepada pihak lain dan tidak ada harta

yang lain selain tanah tersebut.

b. Timbunya uz}ur (alasan) dari pihak pengelola, misalnya sakit atau

bepergian untuk kegiatan usaha, atau jihad fi> sabi>lilla>h, sehingga ia

tidak bisa mengelola tanah tersebut.35

BAB III

DEKRIPSI PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL PENGOLAHAN

TANAH di DUSUN DARAH DESA SADENGREJO KEC. REJOSO KAB.

PASURUAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Desa Sadengrejo Kec. Rejoso

Pada umumnya keadaan wilayah suatu daerah sangat

menentukan watak dan sifat dari masyarakat yang menempati. Kondisi

semacam inilah yang membedakan karakteristik masyarakat disuatu

wilayah satu dengan yang lainnya. Salah satu faktor yang menentukan

berbedaan kondisi masyarakat tersebut yaitu faktor geografis,

begitupula yang terjadi di Desa Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan

yang mempengaruhi kondisi masyarakat. Dilihat dari letak geografis

Desa Sadengrejo merupakan salah satu desa yang berada di wilayah

Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa timur, adapun

jarak Desa Sadengrejo ke Ibu Kota Kecamatan 2 Km (arah selatan)

dengan jarak tempuh 15 menit, dan jarak ke Ibu Kota Kabupaten 5 km

(arah timur) dengan jarak tempuh 30 menit,jarak dengan luas wilayah

200,45 Ha. Adapun batas-batas wilayah desa Sadengrejo yaitu sebagai

berikut:

- Sebelah Utara : Desa Kawisrejo Kecamatan Rejoso

- Sebelah Selatan : Desa Tenggilisrejo Kecamatan Gondangwetan

39

- Sebelah Timur : Desa Pandanrejo Kecamatan Rejoso1

Gambar 3.1

1 Buku Rencana Pembagunan Jangka Menengah (RPJM-Desa Sadengrejo Kecamatan Rejoso

[image:47.595.141.511.134.678.2]

40

Desa Sadengrejo merupakan dataran rendah dengan suhu 30ºC

yang sebagian besar tanahnya terdiri dari tanah pemukiman dan

pertanian. Sebagian wilayah Indonesia beriklim tropis, begitu juga

dengan desa Sadengrejo yang terdiri dari dua musim, yaitu musim

kemarau yang biasa terjadi pada bulan April sampai bulan September,

dan musim hujan yang terjadi pada bulan Oktober sampai Maret.

2. Kecamatan Rejoso

Secara Astronomis Kecamatan Rejoso terletak antara :

a. 112 33’ 55” - 113 30’ 37” Bujur Timur

b. 70 32’ 34” - 80 30’ 20” Lintang Selatan

Secara Geografis atau secara administrative (kewilayahan) Kecamatan Rejoso berbatasan dengan berbagai wilayah, antara lain sebagai berikut:2

Batas Wilayah Kecamatan

Sebelah Barat Kecamatan Bugul Kidul Kota

Pasuruan

Sebelah Selatan Gondangwetan dan Winongan

Sebelah Timur Kecamatan Lekok dan Grati

Sebelah Utara Selat Madura dan Kecamatan

Lekok

41

B. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pengolahan Tanah di Dusun Darah Desa

Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan

1. Latar Belakang dan Faktor Terjadinya Perjanjian Bagi Hasil Pengolahan

Tanah

Sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan

mengenai perjanjian pengolahan tanah di Dusun Dara Desa Sadengrejo

Kec. Rejoso Kab. Pasuruan, seperti yang dijelaskan di atas bahwa Desa

Sadengrejo secara geografis mempunyai lahan pertanian yang cukup luas

dan mempunyai struktur tanah yang subur, termasuk dusun Darah

sehingga mayoritas mata pencaharian masyarakatnya adalah sebagai

petani. Bagi petani yang tidak mempunyai lahan bisa bekerja pada petani

pemilik lahan atau melakukan perjanjian pengolahan tanah untuk

mendapatkan upah, imbalan ataupun bagi hasilnya.

Dalam hukum Islam perjanjian pengolahan tanah bukan hanya

peristiwa yang penting dalam suatu kegiatan perniagaan bagi mereka

yang ingin menyambung hidup, tetapi perjanjian pengolahan tanah

dengan sistem bagi hasil merupakan perjanjian yang sangat berarti yang

disebabkan karena banyaknya penduduk yang bekerja sebagai petani.

Tanah adalah sumber daya yang perlu dipertahankan kesuburanya,

agar tetap menghasilkan hasil yang maksimal. Pemakaian tanah untuk

pertanian secara terus-menerus dapat membuat para petani mendapatkan

42

matapencaharian mayoritas penduduk Desa Sadengrejo Kec. Rejoso Kab.

Pasuruan.

Untuk seorang petani desa memanfaatkan tanah sebagai

lingkungan tempat tinggal dan sebagai sumber penghidupan, karena

dengan demikian petani tersebut dapat memungut hasilnya sebagai

bahan untuk berdagang. Hasil ini bisa dimanfaatkan sendiri sebagai pola

hidup dan di jual untuk memenuhi kepentingan yang lain. Kegiatan

pengolahan tanah akan sangat mempengaruhi proses budi daya

selanjutnya di Dusun Darah Desa Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan.

Biasanya warga Dusun Darah Desa Sadengrejo dalam mengelola

tanah dilakukan secara mekanis, terutama pada lahan yang

memungkinkan. Tujuannyauntuk menciptakan kondisi tanah menjadi

lebih baik, kemudian membunuh gulma dan tanaman yang tidak

diinginkan untuk memperlancar kegiatan bertani.

Selain itu dalam usaha pertanian atau bercocok tanam tidak hanya

dilakukan sendiri, melainkan ada beberapa pihak yang turut ikut serta.

Mereka melakukan kerjasama dengan kesepakatan yang tidak merugikan

kedua belah pihak. Dalam perjanjian tersebut, mereka yang memiliki

tanah/lahan minta pertolongan kepada pihak yang membutuhkan

pekerjaan untuk menggarap/mengelola tanah pertaniannya dengan

imbalan bagi hasil.

Kondisi seperti ini pada umumnya terlihat pada masyarakat Dusun

43

dilakukan kebanyakan penduduk Dusun Dara Desa Sadengrejo adalah

bertani. Pada dasarnya tidak semua penduduk melakukan akad kerjasama

pengolahan tanah dengan sistem bagi hasil.

Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi perjanjian

pengolahan tanah yang dilakukan oleh pemilik tanah dan pengelola yang

dituturkan oleh pihak ketiga (saksi) : “Saya datang bersama pihak kedua

(pengelola) kepada pemilik tanah karena melihat lahan kosong sudah

terlalu lama dan menawarkan untuk melakukan kerja sama penanaman

pohon kayu seperti pohon sengon, jati, jabon, dll dengan sistem bagi

hasil”3 di Dusun Darah Desa Sadengrejo Kec. Rejoso Kab.Pesuruan.

Dalam kerjasama perjanjian pengolahan tanah di Dusun Darah

pada awalnya membuat kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam

kerjasama tersebut para pihak menggunakan akad secara lisan tanpa

adanya bukti tertulis, karena para pihak mengandalkan rasa saling

percaya antara satu dengan yang lainnya dan rasa kekeluargaan di Dusun

Darah masih dijunjung tinggi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa semua aspek dalam kehidupan kita

erat kaitannya dengan perjanjian. Dalam kegiatan sehari-hari selalu

berhubungan dengan perjanjian, kesepakatan dan kesepahaman baik yang

berbentuk lisan maupun tertulis.

Dalam kehidupan bermasyarakat, seseorang tidak lepas dari peran

serta orang lain atas kehidupannya. Seperti perjanjian yang telah terjadi

44

di Dusun Darah Desa Sadengrejo. Hal tersebut adalah peran serta atas

tumbuh kembangnya kehidupan, yang mana bisa dalam bentuk perbuatan

sosial maupun perbuatan ekonomi orang lain. Peran serta sosial adalah

perbuatan yang mana antar sesama manusia harus bisa saling

tolong-menolong tanpa pamrih untuk membentuk kehidupan sosial yang

berkualitas, sementara peran serta dalam bentuk perbuatan ekonomi

adalah suatu perbuatan berpamrih atau menuntut suatu pemenuhan

prestasi.

Agar terjaga dan terpenuhinya suatu prestasi dibuatlah suatu

perjanjian yang mengikat dua atau lebih para pihak, bisa dalam bentuk

tertulis maupun lisan. Biasanya perjanjian dalam bentuk lisan ini

dilakukan karena para pihak sudah saling percaya. Begitu pula perjanjian

pengolahan tanah yang dilakukan di Dusun darah Desa sadengrejo Rejoso

pasuruan yang menurut pihak pertama yaitu pihak pemilik tanah, yang

memberikan keterangan dari awal mula terjadinya kesepakatan perjanjian

pengolahan tanah penanaman pohon jati yang terlah terjadi yaitu: dari

pihak pengelola datang kepada pemilik tanah bersama satu orang yang

bernama Basari untuk menawarkan perjanjian pengolahan tanah

penanaman pohon sengon dengan imbalan separuh dari hasil perkebunan

dengan batas waktu pengolahan tanah hingga 5 tahun. Akan tetapi

pengelola melakukan wanprestasi di awal melaksanakan perjanjian, yang

seharusnya menanam pohon sengon menjadi pohon jati. 4

45

Bapak Suroso adalah seorang buruh tani di Dusun Darah Desa

Sadengrejo yang memiliki kemampuan dan keahlian penggarapan tanah

pertanian maupun perkebunan. Dia juga turut andil dalam proses

perawatan tanaman mulai dari penanaman, pengairan, dll. Beliau juga

berkata bahwa memang benar dari pihak kedua (pengelola) memberikan

bibit tanaman pohon jati untuk ditanam.5

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak

telah memenuhi prestasinya masing-masing, seperti yang telah

diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Tetapi adakalanya

perjanjian tersebut tidak terlaksana d