5

II. TINJAUAN

PUSTAKA

2.1 Myristica teijsmannii Miq.

2.1.1 Nomenklatur

Myristica teijsmannii Miq. pertama kali dideskripsikan pada publikasi

tahun 1858 berdasarkan type Teijsmann s.n. dari Jawa. M. teijsmannii Miq. memiliki beberapa sinonim yaitu M. teysmanni dari type yang sama, dan M.

hyposticta Miq. dari type Horsfield s.n. dari Jawa (de Wilde 2000).

2.1.2 Nama-nama Lokal

Di Jawa Timur, yaitu di kawasan-kawasan ditemukannya spesies ini di alam, Myristica teijsmannii dikenal dengan berbagai nama. Masyarakat kawasan Gunung Wilis menyebutnya dengan Kayu Resep yang berarti kayu haid karena kayunya yang mengeluarkan getah berwarna merah seperti darah. Di kawasan lain di Jawa Timur, spesies ini juga dikenal dengan nama Durenan, Kosar, Palan atau Kayu Palan.

2.1.3 Morfologi

Myristica teijsmannii merupakan pohon dengan ketinggian 10 – 20 m.

Batangnya seringkali memiliki akar udara atau akar lutut, kulit batangnya coklat kemerahan dengan getah berwarna merah coklat. Ranting berbentuk sedikit bersegi, berwarna kekuningan atau coklat oranye yang ditutupi rambut pendek 0.1 mm. Susunan daunnya tunggal, berbentuk lonjong-bulat atau bulat memanjang berukuran 10-30(-34) x 2.5–9 cm, dengan pangkal membulat atau agak meruncing dan ujung yang meruncing. Permukaan bagian atas berwarna coklat olive sedangkan permukaan bagian bawah berwarna coklat keabu-abuan dengan rambut yang menyebar menyerupai sisik. Pada daun tidak terdapat kelenjar, tulang daun utamanya rata di bagian atas, dengan pertulangan lateral berjumlah 14 – 19 buah di setiap sisinya, membentuk sudut 45(-60)0 terhadap ibu tulang daun. Tangkai daun berukuran 10-20(-30) x 1.5-3mm sedangkan tunas daunnya 8-12 x 2.5 mm dengan rambut yang rapat setinggi 0.2 mm.

6

Perbungaan M. teijsmannii terletak di antara daun, kadang-kadang dekat pucuk lateral, berwarna coklat kekuningan, bertangkai pendek, tidak bercabang dan berambut sangat pendek (0.1-0.2 mm) serta memiliki braktea. Bunga jantan berukuran lebih besar daripada bunga betina. Pada bunga jantan panjang pedicel 4-6 mm dengan tunas yang bulat lonjong dan brakteola berbentuk ginjal. Jumlah bunga jantan pada setiap tangkai perbungaan berjumlah (5-)10-20. Pada bunga betina, panjang pedicel hanya 2 mm, tunasnya bulat dengan ovarium bulat berukuran 2.5-3.5 x 2-2.5mm. Tidak ada informasi mengenai tipe perbungaannya, namun de Wilde (2000) melaporkan bahwa salah satu spesimen M. teijsmannii di British Museum memperlihatkan bunga jantan dan betina pada perbungaan yang sama (dioecious).

Buahnya berwarna coklat, berjumlah 1-2 pada setiap perbuahannya, sedikit duduk dengan tangkai sepanjang 5 mm, berbentuk membulat dengan diameter 3-4.5 cm. Buahnya berambut rapat sangat pendek (0.1 mm) dengan warna karat. Daging buah memiliki ketebalan 4-8 mm, berair dan mengeluarkan aroma khas buah pala. Aril berwarna oranye pada buah masak, dan tidak saling menutupi. Bijinya lonjong pendek berukuran 2.5-3 cm.

2.1.4 Klasifikasi

Klasifikasi M. teijsmannii Miq. menurut Takhtajan (1997) adalah sebagai berikut: Divisi : Magnoliophyta Kelas : Magnoliopsida Ordo : Myristicales Famili : Myristicaceae Genus : Myristica

Spesies : Myristica teijsmannii

2.1.5 Distribusi dan Ekologi

M. teijsmannii Miq. merupakan spesies asli Indonesia (Arrijani 2005).

Berdasarkan studi herbarium yang dilakukan di Herbarium Bogoriense, Pusat Penelitian Biologi – LIPI, M. teijsmannii Miq. baru ditemukan di Jawa Timur, seperti yang dilaporkan de Wilde (2000) yaitu di Desa Parang, Gunung Wilis di

7

daerah Kediri. Seluruh spesimen M. teijsmannii Miq. di National Herbarium the Netherland di Leiden dilaporkan berasal dari Jawa Timur dan di antaranya P. Sempu (de Wilde WJJO 5 Maret 2007, komunikasi pribadi). Backer dan van den Brink (1963) menyatakan M. teijsmannii ditemukan dari Pacitan hingga Gunung Kawi dan Gunung Anjasmoro di Jawa Timur. Berdasarkan spesimen herbarium, beberapa lokasi lain yang merupakan tempat ditemukannya spesies tersebut dari tahun 1898 hingga 1956 adalah Gunung Wilis dan Desa Parang di Kediri, Gunung Anjasmoro serta P. Sempu. Dalam dekade terakhir, belum pernah dilaporkan ditemukannya populasi M. teijsmannii di kawasan lain. Berdasarkan data herbarium dan informasi literatur tersebut, ada kemungkinan M. teijsmannii Miq. bukan hanya asal Indonesia tapi juga kemungkinan besar merupakan spesies endemik Jawa Timur. Sampai saat ini M. teijsmannii dilaporkan jarang ditemukan, hidup di hutan tropis campuran dataran rendah dan submontana Jawa pada ketinggian 50-1000 m di atas permukaan laut (de Wilde 2000). Informasi ekologis lainnya pun sangat terbatas dan belum pernah dilaporkan sampai saat ini.

2.1.6 Pertumbuhan dan Perkembangan

Tidak banyak informasi mengenai pertumbuhan dan perkembangan

M. teijsmannii, baik pada periode germinasi maupun fase dewasanya. Namun pada

umumnya karakteristik genus Myristica memperlihatkan pertumbuhan yang cenderung lambat pada fase germinasi. Sebagai contoh, M. crassa memiliki periode germinasi 46-104 hari dan M. malaccensis 47-125 hari (Ng 1992).

Pada umumnya spesies-spesies yang termasuk famili Myristicaceae menunjukkan pertumbuhan yang intermittent atau diskontinyu sehingga membentuk percabangan yang diskontinyu. Bagian apikal akan beristirahat setelah inisiasi cabang dan selama periode ini aktivitas pertumbuhan dialihkan ke percabangan (Ng 1992). Susunan percabangannya plagiotropik dan diidentifikasi memiliki model arsitektur Massart (Ng 1992; Keller 1996).

Masa berbunga M. teijsmannii diketahui pada bulan Oktober hingga Mei, sedangkan masa berbuahnya dimulai sekitar bulan Mei hingga Juni (de Wilde 2000). Usia reproduktifnya belum pernah diteliti, demikian juga kemampuan perekrutan semai (seedling recruitment) maupun cara dispersi bijinya.

8

2.1.7 Pola Penyebaran

Individu-individu dalam populasi dapat menyebar menurut tiga pola yaitu acak, seragam dan mengelompok (Krebs 2002; Odum 1994; Ludwig & Reynolds 1988). Banyak populasi tumbuhan (maupun hewan) penyebarannya bersifat mengelompok di alam, dan hanya sedikit yang populasinya menyebar dalam pola yang teratur (Krebs 2002). Pola penyebaran populasi ini perlu diketahui secara objektif melalui metode yang tepat agar dapat menjelaskan sifat populasi secara biologis. Metode yang sering digunakan untuk mengetahui pola penyebaran adalah indeks penyebaran atau dispersal index. Indeks kesamaan yang paling banyak diterapkan dalam bidang ekologi adalah indeks Morisita karena hampir tidak dipengaruhi oleh ukuran sampel (Krebs 2002). Indeks ini dinilai merupakan metode pengukuran terbaik untuk kesamaan dalam penerapan ekologi (Wolda 1982 dalam Krebs 2002).

Informasi mengenai pola penyebaran M. teijsmannii akan memiliki peranan penting dalam menentukan extent of occurrence atau daerah sebaran geografisnya serta area of occupancy atau luas daerah yang ditempatinya di kawasan Pulau Jawa, sehubungan dengan keberadaannya yang kemungkinan besar tergolong endemik. Kedua kriteria tersebut menjadi faktor penting dan direkomendasikan oleh IUCN dalam menentukan kategori kelangkaan spesies langka (IUCN 2008).

2.1.8 Asosiasi Interspesifik

Hampir semua spesies tumbuhan tropis berada dalam interaksi kompleks atau asosiasi untuk melengkapi fase-fase dalam siklus kehidupannya (Widyatomoko 2001). Interaksi-interaksi species seperti ini sangat penting dalam ekologi suatu spesies sehingga studi untuk mengetahui adanya asosiasi spesies dapat memiliki implikasi ekologis yang penting (Ludwig & Reynolds 1988). Namun demikian asosiasi antar spesies dalam komunitas pada akhir tahun 1980-an masih menjadi sentral perdebatan (Fritz et al. 1987). Ada kelompok ekologis yang berpendapat bahwa spesies hidup individualistis di lingkungannya dan cenderung untuk berasosiasi secara acak, kelompok lain berpendapat bahwa spesies yang berkompetisi untuk sumber makanan akan berasosiasi negatif, sedangkan pendapat kelompok lain mengarah pada kecenderungan untuk berasosiasi positif karena

9

respons serupa terhadap variasi dalam kualitas ataupun kuantitas sumber makanannya. Beberapa proses ekologis dapat memperlihatkan asosiasi positif atau negatif antara dua spesies dalam suatu komunitas seperti diringkas dalam Tabel 1 (Schluter 1984, dalam Ludwig & Reynolds 1989).

Penelitian ekologi mengenai M. teijsmannii Miq. sejauh ini belum pernah dilaporkan, dan informasi mengenai spesies tumbuhan yang secara umum berasosiasi dengan spesies langka ini juga tidak didapatkan. Akan tetapi dengan melihat distribusi geografis spesies ini yang menempati hutan hujan dataran rendah pada ketinggian 0-1000 m dpl, maka ada kemungkinan spesies ini berasosiasi dengan anggota-anggota dari famili Dipterocarpaceae, Lauraceae, Myrtaceae, Ebenaceae, Moraceae atau Burseraceae, karena famili-famili tersebut banyak ditemukan dan menjadi karakteristik zona hutan hujan bawah (Indriyanto 2006). Prediksi ini perlu mendapatkan pembuktian melalui penelitian ekologi untuk mendapatkan data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Tabel 1 Asosiasi di antara spesies akibat adanya interaksi antar spesies dan proses ekologis

Contoh proses ekologis Tipe interaksi

Positif Negatif Tidak ada Spesies memiliki respon yang sama

terhadap suplai sumberdaya yang terbatas

Spesies memiliki kebutuhan sumberdaya yang berbeda

Mutualisme Spesies satu dengan lainnya saling

mempertinggi daya survivalnya Sumberdaya diperebutkan dan dipergunakan secara eksklusif oleh spesies

Kompetisi Spesies berfluktuasi selaras dengan

terbatasnya sumberdaya Gangguan antar spesies menghasilkan keterasingan spesies lainnya Predasi Predator berfluktuasi selaras dengan

kepadatan mangsanya

Kepadatan predator yang tinggi menurunkan kepadatan mangsanya

Sumber: Schluter (1984) dalam Ludwig & Reynolds (1988).

Data mengenai asosiasi interspesifik perlu dilakukan untuk M. teijsmannii untuk mendapatkan tambahan gambaran mengenai preferensi habitatnya, yang salah satunya dapat diimplikasikan pada pendugaan distribusi populasi di skala regional yang lebih luas. Dengan mengetahui pendugaan distribusi populasinya akan diperkirakan habitat-habitat yang sesuai bagi pertumbuhannya, yang dapat bermuara pada program konservasi spesies langka tersebut, antara lain program reintroduksi.

10

Ludwig dan Reynolds (1988) menyatakan bahwa penentuan asosiasi spesies melibatkan dua komponen yang berbeda: 1) uji statistik terhadap hipotesis bahwa dua spesies berasosiasi atau tidak, dan 2) pengukuran tingkat atau kekuatan asosiasi. Uji statistik untuk mendeteksi asosiasi spesies dilakukan dengan tes chi-square (Ludwig & Reynolds 1988) atau tes varians rasio (Schluter 1984, dalam Ludwig & Reynolds 1988). Tes varians rasio ini dapat diterapkan tidak hanya untuk asosiasi interspesifik namun juga untuk pola asosiasi intraspesifik (Fritz et

al. 1987). Pengukuran tingkat asosiasi ini dapat diketahui dengan berbagai metode

dalam bentuk indeks asosiasi, antara lain Ochiai Index, Dice Index, Jaccard Index (Ludwig & Reynolds 1988) dan Yule’s V Index (Slone & Croft 2001; Ludwig & Reynolds 1988).

2.1.9 Status Kelangkaan dan Konservasi

Pada daftar status kelangkaan tumbuhan versi IUCN (2006) terdapat 44 spesies Myristica yang tergolong rentan (vulnerable) hingga genting (endangered) dan 22 spesies di antaranya ditemukan di Indonesia, termasuk M. teijsmannii Miq.

M. teijsmannii Miq. oleh IUCN digolongkan ke dalam status endangered dengan

kriteria B1+2C berdasarkan penilaian kualitatif data herbarium oleh de Wilde pada tahun 1998. M. teijsmannii dinilai memiliki risiko kepunahan yang tinggi di alam karena hilangnya atau degradasi habitat sebagai penyebab utamanya. Degradasi habitat tersebut diakibatkan oleh praktek-praktek pertanian, deforestasi dan pembangunan infrastruktur termasuk pemukiman penduduk, yang ketiganya masih berlangsung hingga saat ini (IUCN 2006).

Ironisnya, dengan status genting seperti ini, M. teijsmannii tidak digolongkan ke dalam tumbuhan langka Indonesia (Mogea et al, 2001) ataupun jenis-jenis yang dilindungi undang-undang di Indonesia berdasarkan PP No. 7 dan PP No. 8 tahun 1999 (Nurdjito dan Maryanto 2001). Dalam kedua peraturan tersebut, hanya empat jenis Myristica yang digolongkan langka dan dilindungi undang-undang berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 54/Kpts/Um/2/1972, yaitu

M. papuana Scheff., M. paucifolia var. lancifolia, M. sphaerosperma S.C. Smith.

11

Hingga saat ini belum pernah dilaporkan upaya perlindungan bagi

M. teijsmannii, baik secara ex-situ maupun in-situ. Berdasarkan data dari

Herbarium Bogoriense dan NHN Leiden, salah satu spesimen M. teijsmannii dikoleksi dari Hortus Botanicus (Kebun Raya Bogor). Namun setelah melalui pengecekan berulang termasuk pada spesies sinonimnya baik di lapangan baik di database maupun dari data katalog kartu mati, aksesi dari spesies ini tidak pernah ada, yang berarti belum pernah dikoleksi di Kebun Raya Bogor. Dari seluruh lokasi populasi M. teijsmannii, hanya satu yang merupakan kawasan perlindungan yang berada di bawah Departemen Kehutanan, yaitu P. Sempu yang berstatus cagar alam, sehingga penentuan status populasi terkini di kawasan tersebut untuk menentukan langkah konservasinya merupakan langkah awal yang sangat diperlukan bagi pelestarian M. teijsmannii.

2.1.10 Aspek Pemanfaatan

M. teijsmannii dilaporkan dapat bermanfaat sebagai bahan pewarna merah

dari getah pada batang kayu yang dikeluarkannya (Heyne 1987). Hasil survey pendahuluan yang telah dilakukan di Desa Parang Kecamatan Banyakan di kawasan Gunung Wilis, Kediri, mendukung data tersebut. Pada awal abad ke-20, getah dari buah dan kayu M. teijsmannii digunakan untuk bahan pewarna kertas payung. Selain getahnya, kayunya juga cukup sering digunakan untuk bahan bangunan pada tiang dan penyangga rumah serta untuk gandar cangkul. Di samping itu, daun dan buahnya dipakai sebagai bahan campuran ramuan obat-obatan, namun khasiatnya tidak diketahui secara khusus.

Hegnauer (2001) melakukan uji biokimia pada biji M. teijsmannii dan menemukan kandungan minyak sebesar 3,5% vol. Akan tetapi jenis minyak yang terkandung dalam biji M. teijsmannii yang diuji tersebut tidak dijelaskan jenisnya.

2.2 Kategori Kelangkaan

Kelangkaan merupakan sebuah konsep yang kompleks karena memiliki sejumlah batasan yang berlainan dan suatu kombinasi antara faktor-faktor dinamis yang berkaitan dengan penyebaran spesies. Kelangkaan spesies ini bersifat kompleks secara fenomenal: temporal, spasial dan taksonomik (Widyatmoko

12

2001). Ditinjau dari fenomena spasialnya, kelangkaan suatu spesies sangat bergantung pada distribusi spesies dalam area tertentu (Cropper 1993).

Berdasarkan penyebabnya yang berupa proses alami dan non-alami, kelangkaan spesies tumbuhan dikategorikan ke dalam tiga kelompok (Cropper 1993). Kelompok pertama, spesies yang memiliki beberapa populasi besar dan tidak dianggap memiliki risiko kepunahan. Biasanya kelangkaan spesies ini diakibatkan oleh perusakan atau degradasi habitatnya. Kelompok kedua, spesies endemik, di mana jumlah populasi maupun jumlah individu dalam setiap populasinya sangat rendah. Spesies ini memiliki risiko kepunahan karena adanya proses alami seperti serangan hama, kekeringan atau bencana alam. Kelompok ketiga, tumbuhan langka yang terancam karena kegiatan-kegiatan yang baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kesintasan spesies tersebut. Penyebab utamanya adalah konversi habitat seperti praktek-praktek agrikultur, pembangunan jalan, pertambangan.

Kelangkaan spesies dapat berujung pada kerentanan terhadap kepunahan. Spesies-spesies yang rentan terhadap kepunahan memiliki paling tidak satu dari 10 karakter tertentu yang dirangkum dalam Primack et al. (1998). Spesies-spesies tersebut perlu mendapat perhatian agar keberadaannya dapat terselamatkan dari kepunahan.

Untuk melindungi keberadaan suatu species, The IUCN Species Survival Commission telah menetapkan penggolongan spesies berdasarkan risiko kepunahannya dalam Red Data Book, yang direvisi secara kontinyu. Sejak pertama kali diperkenalkan, penggunaan kategori ini telah diakui dan dipakai secara internasional. Ada delapan kategori kelangkaan yang ditetapkan IUCN (Hilton-Taylor 2000), yaitu:

1. Extinct (EX) / punah

Suatu taksa dikategorikan Extinct jika individu terakhir telah mati. 2. Extinct in the wild (EW)/ punah di alam

Suatu jenis dikategorikan EW jika taksa tersebut diketahui hanya ada dalam budidaya, di karantina atau sebagai suatu populasi yang telah mengalami naturalisasi di luar daerahnya. Suatu taksa diduga punah di alam jika survey-survei sudah dilakukan pada daerah yang diduga /diketahui sebagai habitatnya,

13

pada waktu tertentu (diurnal, musiman, tahunan) dalam sepanjang daur hidupnya, tetapi taksa tersebut tidak ditemukan lagi.

3. Critically endangered (CR)

Suatu takson dikategorikan CR jika taksa tersebut menghadapi risiko kepunahan yang sangat ekstrim di alam dalam waktu yang sangat dekat, dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.

4. Endangered (EN) / genting

Suatu takson dikategorikan EN jika taksa tersebut tidak termasuk kategori CR tetapi mengalami risiko kepunahan yang sangat tinggi di alam dalam waktu dekat, yang didefinisikan dengan kriteria-kriteria tertentu.

5. Vulnerable (VU) / rentan

Suatu taksa dikategorikan VU jika taksa tersebut tidak termasuk kategori CR atau EN tetapi mengalami risiko kepunahan yang tinggi di alam dalam waktu dekat, seperti yang didefinisikan dengan kriteria-kriteria tertentu.

6. Lower Risk (LR) / risiko rendah

Suatu taksa dikategorikan LR jika taksa tersebut setelah dievaluasi, tidak memenuhi criteria-kriteria CR, EN atau VU. Taksa yang termasuk kategori ini dibagi menjadi tiga sub kategori:

1). Conservation dependent (cd) / tergantung upaya konservasi 2). Near threatened (nt) / Nyaris terancam

3). Least concern (lc) / Kekhawatiran minimal 7. Data deficient (DD)

Suatu taksa termasuk kategori ini jika informasi distribusi dan atau status populasinya tidak memadai untuk membuat dugaan risiko kepunahan suatu taksa baik secara langsung atau tidak langsung.

8. Not evaluated (NE)

Suatu taksa termasuk kategori NE jika taksa tersebut belum dapat dimasukkan ke dalam kategori-kategori No. 1-7 karena belum dievaluasi.

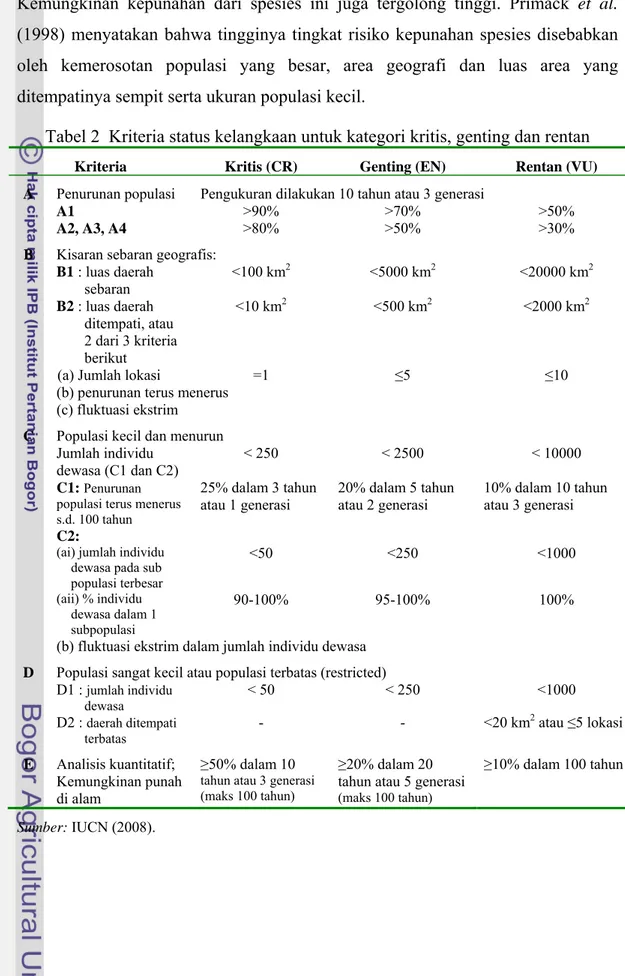

Berdasarkan IUCN (2008), ada beberapa kriteria khusus untuk kategori CR, EN dan VU (Tabel 2). M. teijsmannii dikategorikan ke dalam EN pada kriteria B1+2C berdasarkan data kualitatif spesimen herbarium (IUCN 2006), artinya spesies ini diperkirakan memiliki daerah sebaran yang sempit di mana luas daerah sebarannya (extent of occurrence) <5000 km2 dan luas daerah yang ditempatinya

14

(area of occupancy) <500 km2, dengan jumlah perkiraan < 2500 individu dewasa. Kemungkinan kepunahan dari spesies ini juga tergolong tinggi. Primack et al. (1998) menyatakan bahwa tingginya tingkat risiko kepunahan spesies disebabkan oleh kemerosotan populasi yang besar, area geografi dan luas area yang ditempatinya sempit serta ukuran populasi kecil.

Tabel 2 Kriteria status kelangkaan untuk kategori kritis, genting dan rentan

Kriteria Kritis (CR) Genting (EN) Rentan (VU)

A Penurunan populasi Pengukuran dilakukan 10 tahun atau 3 generasi

A1 >90% >70% >50%

A2, A3, A4 >80% >50% >30%

B Kisaran sebaran geografis: B1 : luas daerah sebaran <100 km 2 <5000 km2 <20000 km2 B2 : luas daerah ditempati, atau 2 dari 3 kriteria berikut <10 km2 <500 km2 <2000 km2

(a) Jumlah lokasi =1 ≤5 ≤10

(b) penurunan terus menerus (c) fluktuasi ekstrim

C Populasi kecil dan menurun

Jumlah individu

dewasa (C1 dan C2) < 250 < 2500 < 10000

C1: Penurunan populasi terus menerus s.d. 100 tahun 25% dalam 3 tahun atau 1 generasi 20% dalam 5 tahun atau 2 generasi 10% dalam 10 tahun atau 3 generasi C2:

(ai) jumlah individu dewasa pada sub populasi terbesar <50 <250 <1000 (aii) % individu dewasa dalam 1 subpopulasi 90-100% 95-100% 100%

(b) fluktuasi ekstrim dalam jumlah individu dewasa

D Populasi sangat kecil atau populasi terbatas (restricted)

D1 : jumlah individu dewasa < 50 < 250 <1000 D2 : daerah ditempati terbatas - - <20 km 2 atau ≤5 lokasi E Analisis kuantitatif; Kemungkinan punah di alam ≥50% dalam 10 tahun atau 3 generasi (maks 100 tahun)

≥20% dalam 20 tahun atau 5 generasi (maks 100 tahun)

≥10% dalam 100 tahun

15

2.3 Istilah-istilah yang digunakan

Autekologi adalah studi ekologi yang memfokuskan pada satu spesies tertentu

beserta interaksi dengan habitat atau lingkungannya, meliputi dinamika dan status populasi, demografi, preferensi habitat, interaksi dengan komponen abiotik, asosiasi serta ekofisiologi (Widyatmoko dan Irawati 2007).

Cagar Alam. Kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai

kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Di dalam cagar alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya (UU No. 5 Tahun 1990).

Endangered atau genting. Suatu takson digolongkan genting bila takson tersebut

tidak tergolong kritis namun mengalami resiko kepunahan yang sangat tinggi di alam dalam waktu dekat. Tingkat risiko kepunahan yang tinggi disebabkan oleh kemerosotan populasi yang besar, area geografi dan area okupasi yang sempit serta ukuran populasi yang kecil (IUCN 2001).

Fase semai. Semai didefinisikan sebagai individu yang memiliki dbh (diameter

setinggi dada pada batang bebas cabang ± 1,3 m dari atas permukaan tanah) <3 cm dan tinggi ≤1,5 m (Indriyanto 2006).

Fase sapling. Sapling didefinisikan sebagai individu yang memiliki dbh <10 cm

dan tinggi >1,5 m (Indriyanto 2006).

Fase tiang. Tiang diartikan sebagai individu yang memiliki dbh 10 – 20 cm

(Indriyanto 2006).

Fase pohon. Pohon diartikan sebagai individu yang memiliki dbh >20 cm

(Indriyanto 2006).

Global Strategy for Plant Conservation (GSPC). Strategi dunia untuk konservasi

tumbuhan yang disusun oleh BGCI (Botanic Gardens Conservation International) beserta CBD (Convention on Biological Diversity) dan UNEP (United Nation for Environmental Program). Strategi dalam GSPC ini mencakup kerangka kerja

16

global untuk konservasi tumbuhan di seluruh dunia, yang terangkum dalam 16 target yang akan dicapai pada tahun 2010 (CBD 2002).

Reintroduksi adalah pelepasan dan pengelolaan suatu spesies ke suatu daerah di

mana spesies tersebut dulu pernah ada namun telah punah atau dipercaya telah punah dari area tersebut dengan tujuan memulihkan keberadaannya secara global atau lokal di habitat alaminya di dalam kisaran area geografiknya (Widyatmoko dan Irawati 2007).

Studi populasi adalah penelitian mengenai populasi spesies tertentu yang meliputi

kemelimpahan, pola penyebaran, struktur populasi setiap fase pertumbuhannya serta demografi yang mencakup regenerasi, kematian maupun perpindahan (Widyatmoko dan Irawati 2007).