ACEH DARUSSALAM MENGGUNAKAN DATA CITRA

SATELIT

SUKMARAHARJA AULIA RACHMAN TARIGAN

SKRIPSI

DEPARTEMEN ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2012

PENGARUH SUHU PERMUKAAN LAUT TERHADAP

PEMUTIHAN KARANG DI KEPULAUAN WEH NANGROE

ACEH DARUSSALAM MENGGUNAKAN DATA CITRA

SATELIT

adalah benar merupakan hasil karya sendiri dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Semua sumber data dan informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Bogor, Oktober 2012

SUKMARAHARJA AULIA RACHMAN TARIGAN C54070077

SUKMARAHARJA AULIA RACHMAN TARIGAN.Pengaruh Suhu Permukaan Laut terhadap Pemutihan Karang di Kepulauan Weh Nangroe Aceh Darussalam menggunakan Data Citra Satelit.Dibimbing oleh

DIETRIECH G. BENGEN DAN RISTI E. ARHATIN.

Hasil survei Wildlife Conservation Society (WCS) tahun 2010

mengungkapkan telah terjadi pemutihan massal terumbu karang di Kepulauan Weh Nangroe Aceh Darussalam akibat peningkatan suhu permukaan laut (SPL) dengan persentase pemutihan karang hingga 88 %. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tren perubahan SPL secara spasial dan temporal pada saat terjadinya pemutihan karang, serta mengkaji pengaruh SPL terhadap pemutihan karang di perairan tersebut.

Lokasi penelitian adalah wilayah Kepulauan Weh Provinsi Nangroe Aceh Darusalam. Penelitian ini dilakukan mulai bulan Mei 2010 hingga Mei 2012. Data yang digunakan adalah data SPL citra Aqua MODIS dengan waktu perekaman dari bulan Januari 2005-Februari 2011 yang diunduh dari

http://coastwatch.pfeg.noaa.gov/erddap/index.html dan data sekunder indeks

pemutihan terumbu karang hasil survei WCS. Data hasilpengolahan citra satelit ditampilkan dalambentuk grafik time series dan dianalisis secara temporal dan spasial. Hubungan di antara SPL dan pemutihan karang di analisis secara deskriptif menggunakan Analisis Komponen Utama.

Distribusi SPL selama 5 tahun, menunjukkan peningkatan SPL yang terjadi pada bulan April dan Mei tahun 2010. Visualisasi pada bulan April SPL maksimum di kawasan Timur Pulau Weh dengan nilai berkisar 31 ˚C-32 ˚C, sedangkan SPL minimum ditemukan di bagian barat dan utara Pulau Weh dengan nilai berkisar 31 ˚C hingga 31,25 ˚C. Pada citra bulan Mei SPL maksimum di kawasan timur dan tenggara Pulau Weh dengan nilai berkisar 31 ˚C-32 ˚C ,

sementara SPL minimum ditemukan pada bagian barat Pulau Weh dengan nilai 31 ˚C.

Pada bulan Mei 2010 ditemukan karang dalam kondisi mengalami

pemutihan sebesar 66,9 % dan sebagian lainnya mengalami pemucatan sebesar 21 %. Variasi kerentanan beberapa genera karang terhadap peningkatan SPL yang terjadi pada bulan Mei 2010 diketahui genera Pocillopora dan Acropora

merupakan jenis karang yang rentan terhadap pemutihan, sedangkan karang yang mampu menoleransi perubahan suhu secara signifikan adalah genera Diplostrea dan Montipora.

Hasil analisis komponen utama pada bulan Mei 2010 variabel SPLmemiliki korelasi yang positif terhadap beberapa kategori karang yang mengalami pemutihan dan memiliki korelasi yang negatif terhadap karang yang mengalami kematian. Pada pengamatan bulan Juli 2010, variable SPL memiliki korelasi yang positif dengan karang mati. Sedangkan pada bulan Februari 2011 variabel SPL memiliki hubungan positif terhadap karang yang mengalami kematian dan karang yang berada pada kondisi sehat.

© Hak cipta milik Sukmaraharja Aulia Rachman Tarigan, tahun

2012

Hak cipta dilindungi

Dilarang mengutip dan memperbanyak tanpa izin tertulis dari Institut Pertanian Bogor, sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun,

ACEH DARUSSALAM MENGGUNAKAN DATA CITRA

SATELIT

SUKMARAHARJA AULIA RACHMAN TARIGAN

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Kelautan pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

Institut Pertanian Bogor

DEPARTEMEN ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2012

Judul Penelitian : PENGARUH SUHU PERMUKAAN LAUT TERHADAP PEMUTIHAN KARANG DI KEPULAUAN WEH, NANGROE ACEH DARUSSALAM

MENGGUNAKAN DATA CITRA SATELIT Nama Mahasiswa : Sukmaraharja Aulia Rachman Tarigan

Nomor Pokok : C54070077

Departemen : Ilmu dan Teknologi Kelautan

Menyetujui, Dosen Pembimbing

Mengetahui,

Tanggal Ujian : 21 September 2012

Prof. Dr. Ir. Setyo Budi Susilo, M.Sc NIP. 19580909 198303 1 003 Prof. Dr. Ir. Dietriech G. Bengen, DEA

NIP. 195901051983121001

Risti E. Arhatin, S.Pi, M.Si NIP. 197503092007012001

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas semua rahmat dan karunia yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi dari penelitian ini dapat

terselesaikan. Skripsi ini berjudul PENGARUH SUHU PERMUKAAN LAUT TERHADAP PEMUTIHAN KARANG DI KEPULAUAN WEH,

NANGROE ACEH DARUSSALAM MENGGUNAKAN DATA CITRA SATELIT.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar - besarnya kepada:

1. Orang Tua Bapak Abdul Hamid Tarigan (Alm), Ibu Tati Supriati serta kakak Dian Hapsari Pagita Tarigan dan Fitri Puspita Tarigan yang telah memberikan kasih sayang, motivasi, inspirasi, doa dan semangatnya yang tak kunjung henti.

2. Prof. Dr. Ir. Dietriech G. Bengen, DEA dan Risti E. Arhatin, S.Pi M.Si selaku Komisi Pembimbing yang telah memberikan pengetahuannya kepada penulis.

3. Beginer Subhan S. Pi M.Si selaku dosen penguji tamu dan Dr. Ir. Henry M. Manik, M.T selaku komisi pendidikan Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor, pada ujian skripsi atas evaluasi dan saran yang diberikan kepada penulis. 4. Dr. Ir. Budi Hascaryo Iskandar selaku instruktur selam FDC-IPB atas ilmu

6. Staf WCS Bang Irfan Yulianto, Bang Yudi Herdiana, Bang Efin Mutaqqin, Bang Tasrif Kartawijaya, Mba Susi dan Mba Shinta atas masukan dan saran selama pelaksanaan penelitian ini.

7. Keluarga besar ITK 44 atas persahabatan, kekeluargaan dan motivasi selama menjalani masa perkuliahan serta pelajaran dan pengalaman hidup yang berharga kepada penulis.

8. Fisheries Diving Club IPB atas pengajaran dan pengalamannya selama ini serta teman-teman Diklat 25 FDC-IPB (Taufik, Iqbal, James, Luki, Herbet, Silvia, Apoy, Dian, Emprit, Ratih, Ami, Pustika, Hedra, Fadillah, dan Muti) atas dukungan, kekeluargaan, kebersamaan dan motivasi dalam suka maupun duka dalam membantu penulis menyelesaikan perkuliahan 9. Seluruh warga Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan Institut

Pertanian Bogor atas kebersamaannya selama masa perkuliahan.

Seluruh pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Akhir kata semoga tulisan ini bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Bogor, September 2012

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bogor pada tanggal 12 Februari 1989 dari pasangan Abdul Hamid Tarigan (Alm) dan Tati Supriati sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara. Pada tahun 2007 penulis lulus dari SMA Negeri 2 Bogor, kemudian di terima di Institut Pertanian Bogor Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan melalui jalur Seleksi

Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB). Selama menjalani kuliah di IPB, penulis aktif dalam Himpunan Mahasiswa Ilmu dan Teknologi Kelautan (HIMITEKA) sebagai anggota Divisi Penggembangan sumberdaya Manusia (2009/1010). Penulis juga aktif dalam Organisasi Fisheries Diving Club (FDC-IPB) sebagai Divisi Peralatan (2008/2009) , Publikasi dan Dokumentasi (2009/2010) serta Penelitian dan Pengembangan (2010/2011). Selain itu, penulis juga aktif sebagai Asisten Praktikum pada mata kuliah Biologi Laut (2009/2010), Metode Observasi Bawah Air (2009/2010), Ekologi Laut Tropis (2010/2011) dan Selam Ilmiah (2011/2012). Penulis juga turut serta dalam kegiatan penelitian bersama FDC-IPB dalam Ekspedisi Zooxhanthellae X di Kabupaten Biak-Numfor, Papua (2009), Ekspedisi

Zooxhanthellae XI di Kepulauan Kayoa, Halmahera Selatan , Maluku Utara (2011) serta

kegiatan Monitoring Perkembangan Komunitas Sumberdaya Ikan pada Terumbu Karang alami di Kepulauan Wakatobi, Sulawesi Tenggara bersama Balai Riset Pemulihan Sumberdaya Ikan Jatiluhur KKP (2011). Penulis juga aktif dalam mengikuti beberapa kegiatan PKM diantaranya PKM AI dan PKM-P.

Untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Kelautan di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, penulis menyusun skripsi dengan judul “Pengaruh Suhu Permukaan Laut Terhadap Pemutihan Karang Di Kepulauan Weh Nangroe Aceh Darusalam Menggunakan Data Citra Satelit”. Di bawah bimbingan Prof. Dr. Ir. Dietriech G. Bengen, DEA dan Risti E. Arhatin, S.Pi, M.Si.

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL ... vi

DAFTAR GAMBAR ... vii

DAFTAR LAMPIRAN ... ix 1. PENDAHULUAN ... 1 1.1 Latar Belakang ... 1 1.2 Tujuan ... 2 2. TINJAUAN PUSTAKA ... 3 2.1 Terumbu Karang ... 3

2.1.1 Pengertian dan deskripsi terumbu karang ... 3

2.1.2 Pengaruh SPL terhadap pemutihan karang ... 7

2.2 Sistem Penginderaan Jauh Termal ... 10

2.3 Karakteristik Satelit Aqua MODIS ... 11

3. METODOLOGI PENELITIAN ... 17

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian ... 17

3.2 Alat dan Bahan ... 18

3.2.1 Alat ... 18

3.2.2 Bahan ... 18

3.3 Metode Penelitian ... 19

3.3.1 Pengolahan citra SPL ... 19

3.3.2 Pengolahan data terumbu karang ... 20

3.4 Analisis Data ... 21

3.4.1 Analisis sebaran SPL ... 21

3.4.2 Analisis data karang ... 21

3.4.3 Analisis Komponen Utama (Principal Component Analysis) .. 22

4. HASIL DAN PEMBAHASAN ... 25

4.1 Profil SPL dari Citra Satelit Aqua MODIS pada saat terjadi Pemutihan Karang ... 25

4.2 Indeks Pemutihan (Bleaching) pada Setiap Lokasi Pengamatan ... 27

4.3 Hubungan Perubahan SPL Terhadap Persentase Pemutihan Tingkat Genera... 31

4.4 Hubungan SPL dengan Pemutihan Karang ... 39

4.4.1 Pengamatan bulan Mei 2010 ... 39

4.4.2 Pengamatan bulan Juli 2010 ... 43

v

5.2 Saran ... 52

DAFTAR PUSTAKA ... 53

LAMPIRAN ... 57

vi

1. Kajian perubahan suhu , emisi CO2, permukaan air laut

dari tahun 1880-2000 ... 9 2. Spesifikasi satelit Aqua MODIS ... 13 3. Kegunaan utama dan panjang gelombang kanal-kanal

sensor MODIS ... 14 4. Koefisien kanal 31 dan 32 untuk Aqua MODIS ... 15 5. Nilai indeks pemutihan (%) pada bulan Mei 2010, Juli 2010, dan

vii

1. Anatomi hewan karang ... 4

2. Jendela atmosfer dalam spektrum gelombang elektromagnetik ... 11

3. Satelit Aqua MODIS ... 12

4. Peta lokasi penelitian... 17

5. Diagram pengolahan data citra satelit ... 19

6. Pemutihan warna pada genus karang. Keterangan : (a)kondisi normal;(b) kondisi Pale/pucat sebagian; (c) kondisi 50-80 % terjadi pemutihan; (d) kondisi 80-100 % terjadi pemutihan dan warna normal ... 21

7. Fluktuasi SPL rata-rata bulanan periode Januari 2006 – Februari 2011 hasil pendugaan citra satelit Aqua MODIS ... 25

8. Visualisisasi SPL secara spasial hasil pendugaan citra satelit MODIS pada bulan April 2010 (A) dan bulan Mei 2010 (B) ... 26

9. Nilai SPL bulan Mei 2010, Juli 2010, dan Februari 2011 pada setiap lokasi pengamatan hasil pendugaan citra satelit MODIS pada setiap lokasi pengamatan ... 29

10. Besaran nilai trend pemutihan sebagai fungsi anomali panas ... 30

11. Persentase kategori pemutihan koloni karang berdasarkan tingkat genera pada bulan Mei 2010 ... 32

12. Persentase kategori pemutihan koloni karang berdasarkan tingkat genera pada bulan Juli 2010 ... 33

13. Persentase kategori pemutihan koloni karang berdasarkan tingkat genera pada bulan Februari 2011 ... 34

14. Proporsi karang pada periode pengamatan Mei 2010, Juli 2010, dan Februari 2011 ... 35

15. Analisis komponen utama antara SPL dengan indeks pemutihan pada sumbu satu (F1) dan sumbu dua (F2) pada pengamatan bulan Mei 2010 ... 40

16. Hasil pengelompokkan stasiun penelitian menggunakan analisis komponen utama berdasarkan sumbu satu dan sumbu dua pada bulan Mei ... 41

viii

18. Hasil pengelompokkan stasiun penelitian menggunakan analisis komponen utama berdasarkan sumbu satu dan sumbu tiga

pada bulan Mei ... 42 19. Analisis komponen utama antara SPL dengan indeks pemutihan

pada sumbu satu (F1) dan sumbu dua (F2) pada pengamatan bulan

Juli 2010 ... 44 20. Hasil pengelompokkan stasiun penelitian menggunakan analisis

komponen utama berdasarkan sumbu satu dan sumbu dua

pada bulan Juli... 44 21. Analisis komponen utama antara SPL dengan indeks pemutihan

pada sumbu satu (F1) dan sumbu tiga (F3) pada pengamatan bulan

Juli 2010 ... 45 22. Hasil pengelompokkan stasiun penelitian menggunakan analisis

komponen utama berdasarkan sumbu satu dan sumbu tiga

pada bulan Juli... 46 23. Analisis komponen utama antara SPL dengan indeks pemutihan

pada sumbu satu (F1) dan sumbu dua (F2) pada pengamatan bulan

Februari 2011 ... 48 24. Hasil pengelompokkan stasiun penelitian menggunakan analisis

komponen utama berdasarkan sumbu satu dan sumbu dua

pada bulan Februari ... 48 25. Analisis komponen utama antara SPL dengan indeks pemutihan

pada sumbu satu (F1) dan sumbu tiga (F3) pada pengamatan bulan

Februari 2011 ... 49 26. Hasil pengelompokkan stasiun penelitian menggunakan analisis

komponen utama berdasarkan sumbu satu dan sumbu tiga

ix

1. Stasiun penelitian ... 58

2. Rataan SPL hasil pendugaan dari citra satelit Aqua MODIS selama Januari 2006- Februari 2011 pada Perairan Kepulauan Weh ... 59

3. Data kategori karang yang mengalami pemutihan ... 60

4. Dokumentasi genera karang yang mengalami pemutihan pada saat pengamatan bulan Mei 2010 ... 62

5. Hasil analisis komponen utama pada bulan Mei 2010 ... 63

6. Hasil analisis komponen utama pada bulan Juli 2010 ... 67

1

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ekosistem terumbu karang merupakan salah satu ekosistem pesisir yang terdapat di laut dangkal yang hangat dan bersih, serta memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Selain itu terumbu karang berperan penting sebagai tempat mencari makan, daerah asuhan, tempat memijah bagi berbagai macam biota laut, disamping juga berperan sebagai pelindung pantai dari hempasan ombak (Supriharyono,2007).

Sejalan dengan pemanfaatan ekonomi ekosistem terumbu karang terdapat pula ancaman terhadap ekosistem ini akibat pemanasan global dimana terjadi peningkatan suhu permukaan laut dunia. Hasil kajian Intergovernmental Panel on

Climate Change (IPCC ) pada kurun waktu dua belas tahun terakhir (1995-2006)

menunjukkan kenaikan suhu permukaan bumi akibat pemanasan global, dengan kenaikan rata-rata sebesar 0,14 ˚C. Pemanasan global tersebut mengakibatkan banyak kejadian pemutihan karang. Salah satu dampak adanya pemanasan global dengan naiknya suhu menyebabkan sebagian terumbu karang mengalami

kematian masal secara besar-besaran hampir di seluruh dunia pada tahun 1998 (Baker et al.,2008).

Pada tahun 2010 kejadian pemutihan karang muncul kembali di Indonesia, dimana Reef Check Indonesia (2010) melaporkan telah terjadi pemutihan karang pada 11 provinsi di Indonesia yaitu Aceh, Sumbar, Jatim, Bali, Sulsel, Sultra, Sulteng, NTB, Papua Barat dan Maluku. Pada bulan Mei tahun 2010 survei yang dilakukan Wildlife Conservation Society (WCS) mengungkapkan telah terjadi kenaikan suhu permukaan laut di Perairan Laut Andaman yang menyebabkan

terjadinya pemutihan masal di Kepulauan Weh Nangroe Aceh Darussalam dengan persentase pemutihan karang hingga 88 % (Ardiwijaya et al,.2010). Pemutihan karang tersebut dapat menyebabkan kematian karang yang memberikan dampak merugikan, baik dari sisi ekologis maupun ekonomis.

Data SPL secara kontinu bisa didapatkan melalui rekaman sensor satelit MODIS. Variasi tahunan SPL yang kontinu di suatu lokasi dapat

menggambarkan sebaran SPL di lokasi tersebut pada suatu musim dari tahun ke tahun. Informasi ini sangat berguna untuk melihat hubungan antara perubahan suhu permukaan laut terhadap pemutihan karang di kepulauan Weh, sehingga perlu dilakukan penelitian mengenai perubahan SPL pada saat terjadinya

fenomena pemutihan (bleaching) tersebut. Pada penelitian ini dibatasi penyebab pengaruh SPL terhadap pemutihan karang, sedangkan penyebab-penyebab lain yang berpengaruh terhadap pemutihan karang, seperti terjadinya sedimentasi, perubahan salinitas, penyakit, tereksposnya hewan karang di udara, dianggap tetap atau diabaikan.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tren perubahan SPL secara spasial dan temporal pada saat terjadinya pemutihan karang serta mengkaji pengaruh SPL terhadap pemutihan karang di Perairan Kepulauan Weh pada tahun 2010.

3 2.1 Terumbu Karang

2.1.1 Pengertian dan deskripsi terumbu karang

Terumbu adalah endapan-endapan masif yang penting dari kalsium karbonat yang dihasilkan oleh karang (filum Cnidaria, kelas Anthozoa, ordo Scelerectania) dengan sedikit tambahan dari alga berkapur dan organisme-organisme lain yang mengeluarkan kalsium karbonat (Nybakken, 1992). Pembentukan terumbu karang merupakan proses yang lama dan kompleks. Berkaitan dengan pembentukan terumbu, karang terbagi atas dua kelompok yaitu karang yang membentuk terumbu (karang hermatipik) dan karang yang tidak dapat membentuk terumbu (karang ahermatipik). Karang hermatipik adalah koloni karang yang dapat membentuk bangunan atau terumbu dari kalsium karbonat (CaCO3), sehingga sering disebut pula reef building corals. Sedangkan

karang ahermatipik adalah koloni karang yang tidak dapat membentuk terumbu. (Supriharyono,2007).

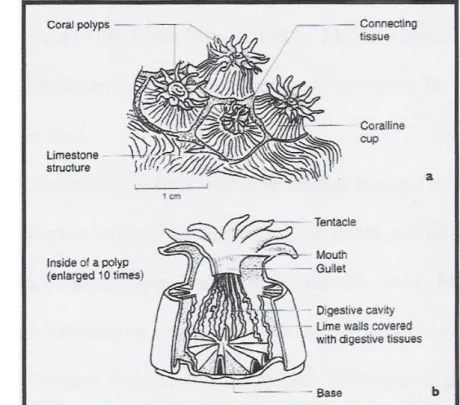

Polip karang memiliki tiga lapisan tubuh yaitu ektodermis, mesoglea, dan endodermis. Ektodermis merupakan bagian terluar dari polip karang, dibagian ini terdapat mulut yang sama peranannya sebagai anus. Tentakel yang berada

disekitar mulut memiliki sel mukus dan nematokis yang berperan dalam menangkap mangsa. Mesoglea merupakan jaringan penghubung antara bagian luar dan dalam pada polip karang. Jaringan ini terdiri atas sel-sel, serta kolagen dan mukopolisakarida. Pada sebagian besar karang, epidermis akan menghasilkan material guna membentuk rangka luar karang (kalsium karbonat). Pada bagian

dalam polip karang, endodermis atau yang lebih dikenal dengan gastrodermis merupakan tempat tinggalnya alga zooxhanthellae (Gambar 1).

Gambar 1. Anatomi hewan karang (Sumber : Veron, 2002)

Terumbu karang merupakan ekosistem yang khas terdapat di daerah tropis. Ekosistem ini mempunyai produktivitas organik yang sangat tinggi, demikian pula keanekaragaman biota yang terdapat di dalamnya. Hewan karang batu umumnya merupakan koloni yang terdiri atas banyak individu berupa polip yang bentuk dasarnya seperti mangkok dengan tepian berumbai-umbai (tentakel). Tiap polip tumbuh dan mengendapkan kapur yang membentuk kerangka. Polip ini akan memperbanyak diri dengan jalan pembelahan berulang kali (secara vegetatif) hingga satu koloni karang bisa terdiri dari ratusan ribu polip, namun terdapat pula perbanyakan secara generatif yang menghasilkan larva yang disebut dengan planula. Planula ini terbawa arus dan tumbuh dan menjadi individu baru. Pada bagian dalam jaringan polip karang, hidup berjuta-juta tumbuhan mikroskopis

yang dikenal dengan nama Zooxhanthellae. Keduanya mempunyai hubungan simbiosis mutualisme, dimana Zooxhanthellae melalui proses fotosintesis membantu memberi suplai makanan dan oksigen bagi polip dan juga membantu dalam proses pembentukan kerangka kapur. Sebaliknya polip menghasilkan sisa-sisa metabolisme berupa karbon dioksida, fosfat, dan nitrogen yang digunakan oleh zooxhanthellae untuk fotosinteis dan pertumbuhannya (Nondji, 2005). Karang batu memerlukan persyaratan hidup tertentu untuk dapat membentuk terumbu. Menurut Dahuri (2003) distribusi dan pertumbuhan ekosistem terumbu karang tergantung dari beberapa parameter fisika yaitu (1) kecerahan, (2)

temperatur, (3) salinitas, dan (4) sirkulasi arus dan sedimentasi. 1) Kecerahan

Cahaya matahari merupakan salah satu parameter utama yang berpengaruh dalam pembentukan terumbu karang. Penetrasi cahaya matahari merangsang terjadinya proses fotosintesis oleh Zooxhanthellae simbiotik dalam jaringan karang. Tanpa cahaya yang cukup, laju fotosintesis akan berkurang dan

bersamaan dengan itu kemampuan karang untuk membentuk terumbu (CaCO3) akan berkurang pula. Kebanyakan terumbu karang dapat berkembang dengan baik pada kedalaman 25 meter atau kurang. Pertumbuhan karang sangat berkurang saat tingkat laju produksi primer sama dengan respirasinya (zona kompensasi) yaitu kedalaman di mana kondisi intensitas cahaya berkurang sekitar 15-20 persen dari intensitas cahaya di lapisan permukaan air. 2) Temperatur

Pada umumnya, terumbu karang tumbuh secara optimal pada kisaran suhu perairan laut rata-rata tahunan antara 25 hingga 29˚C, namun suhu di luar

kisaran tersebut masih bisa ditolerir oleh spesies tertentu dari jenis karang hermatifik untuk dapat berkembang dengan baik. Karang hermatifik dapat bertahan pada suhu di bawah 20˚C selama beberapa waktu dan dapat mentolerir suhu hingga 36˚C dalam waktu yang singkat. Pada kejadian buangan air panas dari industri gas alam cair (LNG) di Bontang, Kalimantan Timur yang mencapai suhu 37˚C telah menyebabkan kematian terumbu karang di sekitarnya.

3) Salinitas

Banyak spesies karang peka terhadap perubahan salinitas yang besar.

Umumnya, terumbu karang tumbuh dengan baik di sekitar wilayah pesisir ada salinitas 30-35 ‰. Meskipun terumbu karang mampu bertahan pada salinitas di luar kisaran tersebut, pertumbuhannya menjadi kurang baik bila

dibandingkan pada salinitas normal. Namun demikian, terdapat pula terumbu karang yang mampu berkembang di kawasan perairan dengan salinitas 42 ‰, seperti di wilayah Timur Tengah.

4) Sirkulasi arus dan Sedimentasi

Arus diperlukan dalam proses pertumbuhan karang dalam hal menyuplai makanan berupa mikroplankton. Arus juga berperan dalam proses pembersihan dari endapan-endapan material dan menyuplai oksigen yang berasal dari laut lepas. Oleh sebab itu, sirkulasi arus sangat berperan penting dalam proses transfer energi. Arus dan sirkulasi air ini juga berperan dalam proses sedimentasi. Sedimentasi dari partikel lumpur padat yang dibawa oleh aliran permukaaan (surface run off) akibat erosi dapat menutupi permukaan terumbu karang, sehingga tidak hanya berdampak negatif terhadap hewan

karang tetapi juga terhadap biota yang hidup berasosiasi dengan habitat tersebut. Partikel lumpur yang tersedimentasi tersebut dapat menutupi polip sehingga respirasi organisme terumbu karang dan proses fotosintesis oleh

zooxanthellae akan terganggu.

2.1.2. Pengaruh SPL terhadap pemutihan karang

Suhu merupakan salah satu faktor yang amat penting bagi kehidupan organisme di lautan, karena suhu mempengaruhi baik aktivitas metabolisme maupun perkembangbiakan dari organisme-organisme tersebut. Daerah tropik lebih banyak menerima panas daripada daerah kutub, yang pada dasarnya disebabkan oleh tiga faktor : pertama, sinar matahari yang merambat melalui atmosfer akan banyak kehilangan panas sebelum mencapai daerah kutub, bila dibandingkan daerah ekuator. Kedua, oleh karena besarnya perbedaan sudut datang sinar matahari ketika mencapai permukaan bumi. Pada daerah kutub sinar matahari yang sampai di permukaan bumi akan tersebar pada daerah yang lebih luas dari pada di daerah ekuator. Ketiga, di daerah kutub lebih banyak panas yang diterima oleh permukaan bumi yang dipantulkan kembali ke atmosfer. Hal ini sekali lagi disebabkan oleh sudut relatif ketika sinar matahari mencapai

permukaan bumi (Hutabarat dan Evans, 2006).

Indonesia berada pada wilayah tropik dengan kisaran SPL sebesar 27˚C hingga 29 ˚C (Nondji, 2005) pada lapisan permukaan tersebut merupakan lapisan hangat akibat pancaran radiasi matahari. Sebaran SPL yang hangat tersebut berpengaruh terhadap intensitas cahaya yang dibutuhkan oleh terumbu karang untuk kegiatan fotosintesis.

Perairan yang jernih memungkinkan penetrasi cahaya bisa sampai pada lapisan yang sangat dalam, sehingga hewan karang dapat bertahan hidup pada lapisan yang sangat dalam, namun secara umum terumbu karang tumbuh baik pada kedalaman kurang dari 20 m (Kinsman, 1964 dalam Supriharyono, 2007), walaupun tidak sedikit spesies karang yang tidak mampu bertahan pada

kedalaman hanya satu meter, akibat kekeruhan air dan tingkat sedimentasi yang tinggi, seperti yang terjadi di pantai utara Pulau Jawa (Supriharyono, 2007).

Akhir dekade tahun 2000-an telah terjadi degradasi terhadap ekosistem terumbu karang yang banyak disebabkan oleh adanya aktifitas manusia dan perubahan lingkungan (Budemeier et al,.2004). Salah satu faktor lingkungan yang menyebabkan terjadinya degradasi adalah terjadinya peningkatan suhu permukaan laut yang terjadi secara global terhadap dunia.

The Third Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)

menemukan bahwa pemanasan atmosfer dan lautan sejak akhir abad ke-19 akan terus meningkat pada masa mendatang. Sebagai contoh, rata-rata temperatur permukaan bumi telah mengalami peningkatan sebesar 0,4-0,8 °C atau +0,7-1,4 °F pada akhir abad ke-19 dan diprediksikan pada tahun 2050 akan terjadi

peningkatan rata-rata temperatur permukaan bumi dengan nilai berkisar dari 0,8-2,6 °C atau +4,7 °F dan kembali meningkat pada rata tahun 2100 menjadi 1,4-5,8 °C atau +2,5-10,4 °F. Pada tabel 1 juga diperlihatkan mengenai perubahan SPL daerah tropis pada tahun 2100 diperkirakan akan terjadi peningkatan sebesar ~+1,0-3,02 °C atau memiliki kisaran ~+1,8-5,42 °F.

Tabel 1. Kajian perubahan suhu permukaan air laut dari tahun 1880- 2000

Variable Pengamatan Perkiraan

1880 2000 2050 2100 CO2 (ppmv) 280 367 463-623 478-1,099 Global mean temperature (°C) (°F) - +0,4-0,8 +0,7-1,4 +0,8-2,6 +1,4-4,7 +1,4-5,8 +2,5-10,4 Tropical SST (°C) (°F) - ~+1,0-3,02 ~+1,8-5,42 Sea Level (m) (ft) - +0,073 -0,154 0,23-0,49 +0,05-0,32 +0,16-1 +0,09-0,88 +0,29-2,88 Sumber : (IPCC, 2007)

Pemutihan karang terjadi akibat berbagai macam tekanan, baik secara alami maupun karena manusia, yang menyebabkan degenerasi atau hilangnya

zooxanthellae pewarna dari jaringan karang. Dalam keadaan normal, jumlah

zooxanthellae berubah sesuai dengan musim sebagaimana penyesuaian karang

terhadap lingkungannya. Pemutihan dapat menjadi sesuatu hal yang biasa dibeberapa daerah.

Selama peristiwa pemutihan, karang kehilangan 60–90% dari jumlah

zooxanthellae-nya dan zooxanthellae yang masih tersisa dapat kehilangan 50–

80% dari pigmen fotosintesisnya. Ketika penyebab masalah itu disingkirkan, karang yang terinfeksi dapat pulih kembali, tetapi jumlah zooxanthellae kembali normal, tetapi hal ini tergantung dari durasi dan tingkat gangguan lingkungan.

Gangguan yang berkepanjangan dapat membuat kematian sebagian atau keseluruhan tidak hanya kepada individu koloni, tetapi juga terumbu karang secara luas. Belum banyak yang dimengerti dari mekanisme pemutihan karang. Akan tetapi, diperkirakan dalam kasus tekanan termal, kenaikan suhu menganggu kemampuan zooxanthellae untuk berfotosintesis, dan dapat memicu produksi

kimiawi berbahaya yang merusak sel-sel mereka. Pemutihan dapat pula terjadi pada organisme-organisme bukan pembentuk terumbu karang seperti karang lunak (soft coral), anemon dan beberapa jenis kima raksasa tertentu (Tridacna sp.), yang juga mempunyai alga simbiosis dalam jaringannya. Sama seperti karang, organisme-organisme ini dapat juga mati apabila kondisi-kondisi yang mengarah kepada pemutihan cukup parah (Budemeier et al,.2004).

2.2 Sistem Penginderaan Jauh Termal

Jumlah panas yang dipancarkan oleh setiap benda dipengaruhi oleh panjang gelombang yang digunakan. Perubahan suhu benda dipengaruhi oleh sifat thermal bendanya, yaitu: konduktivitas thermal (tingkat penerusan panas melalui suatu benda), kapasitas thermal (kemampuan benda untuk menyimpan panas), kebauran thermal (kemampuan benda untuk memindahkan panas matahari dari permukaan benda ke bagian dalamnya), dan ketahanan thermal (ukuran tanggapan suatu benda terhadap perubahan suhu). Sistem thermal dalam

penginderaan jauh, suhu pancaran yang berasal dari objek di permukaan bumi dan mencapai sensor thermal direkam oleh sensor tersebut. Hasil rekaman dapat berupa citra dan non-citra. Citra yang dimaksud di sini adalah citra inframerah

thermal yang berupa gambaran dua dimensional atau gambaran piktorial. Hasil

non citra berupa garis atau kurva spektral, satu angka, atau serangkaian angka yang mencerminkan suhu pancaran objek yang terekam oleh sensor thermal (Sutanto, 1994).

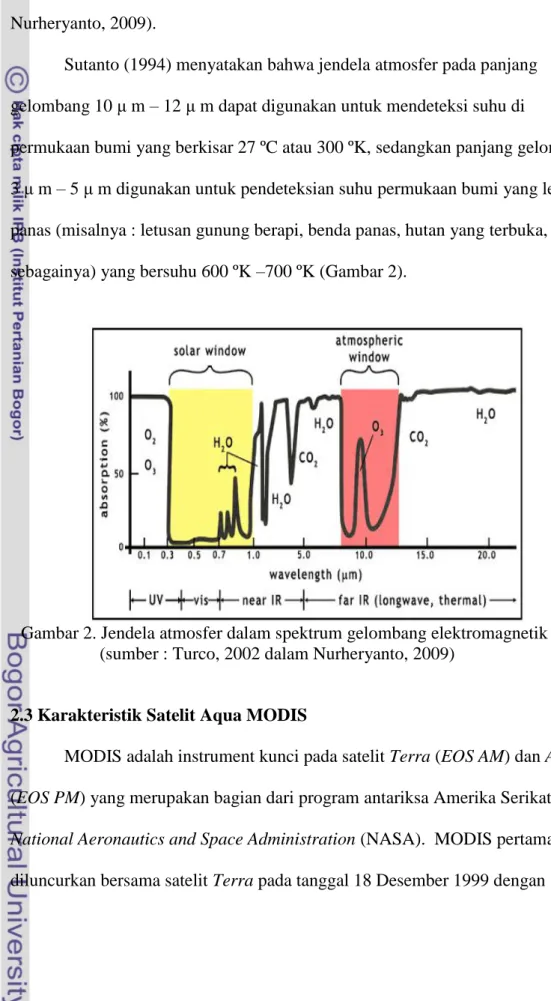

Pengukuran suhu permukaan di bumi dapat dilakukan dengan alat pendeteksi yang peka terhadap spektrum inframerah. Pada spektrum tersebut terjadi hambatan atmosfer oleh debu. H2O, CO2, O2, dan O3. Oleh karena itu,

pengukuran suhu permukaan dilakukan pada panjang gelombang 3,5m m– 5,5m m dan 8m m – 14m m. Pada panjang gelombang tersebut hambatan atmosfer relatif kecil sehingga tenaga termal dapat melalui atmosfer (Sabins,1978 dalam Nurheryanto, 2009).

Sutanto (1994) menyatakan bahwa jendela atmosfer pada panjang gelombang 10 μ m – 12 μ m dapat digunakan untuk mendeteksi suhu di

permukaan bumi yang berkisar 27 ºC atau 300 ºK, sedangkan panjang gelombang 3 μ m – 5 μ m digunakan untuk pendeteksian suhu permukaan bumi yang lebih panas (misalnya : letusan gunung berapi, benda panas, hutan yang terbuka, dan sebagainya) yang bersuhu 600 ºK –700 ºK (Gambar 2).

Gambar 2. Jendela atmosfer dalam spektrum gelombang elektromagnetik (sumber : Turco, 2002 dalam Nurheryanto, 2009)

2.3 Karakteristik Satelit Aqua MODIS

MODIS adalah instrument kunci pada satelit Terra (EOS AM) dan Aqua (EOS PM) yang merupakan bagian dari program antariksa Amerika Serikat,

National Aeronautics and Space Administration (NASA). MODIS pertama kali

spesifikasi lebih fokus untuk daerah daratan. Pada tanggal 4 Mei 2002

diluncurkan satelit Aqua yang membawa instrument MODIS dengan spesifikasi daerah laut. Satelit Aqua MODIS memiliki misi untuk mengumpulkan informasi tentang siklus air di bumi, termasuk penguapan dari samudera, uap air di

atmosfer, awan, presipitasi, kelembaban tanah, es yang ada di darat, serta salju yang menutupi daratan. Variabel yang diukur oleh satelit Aqua antara lain tumbuhan yang menutupi daratan, fitoplankton dan bahan organik terlarut di lautan, serta suhu udara, daratan dan air (Graham, 2005 dalam Kharif, 2011). Satelit Aqua MODIS dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Satelit Aqua MODIS (sumber: NASA, 2011)

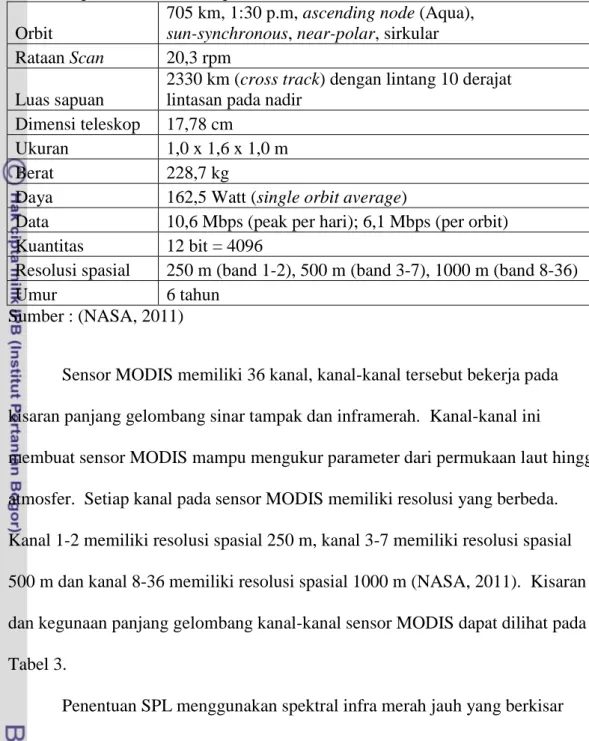

Satelit Aqua MODIS mempunyai orbit polar sun-synchronus, yang artinya satelit akan melewati tempat-tempat yang terletak pada lintang yang sama dan dalam waktu lokal yang sama pula. Satelit melintasi equator pada siang hari mendekati pukul 13.00 waktu lokal. Satelit mengelilingi bumi setiap satu sampai dua hari dengan arah lintasan dari kutub selatan menuju kutub utara (ascending

node) pada ketinggian 705 km (Maccherone, 2005). Spesifikasi dari satelit Aqua

Tabel 2. Spesifikasi Satelit Aqua MODIS Orbit

705 km, 1:30 p.m, ascending node (Aqua),

sun-synchronous, near-polar, sirkular

Rataan Scan 20,3 rpm Luas sapuan

2330 km (cross track) dengan lintang 10 derajat lintasan pada nadir

Dimensi teleskop 17,78 cm

Ukuran 1,0 x 1,6 x 1,0 m

Berat 228,7 kg

Daya 162,5 Watt (single orbit average)

Data 10,6 Mbps (peak per hari); 6,1 Mbps (per orbit) Kuantitas 12 bit = 4096

Resolusi spasial 250 m (band 1-2), 500 m (band 3-7), 1000 m (band 8-36)

Umur 6 tahun

Sumber : (NASA, 2011)

Sensor MODIS memiliki 36 kanal, kanal-kanal tersebut bekerja pada kisaran panjang gelombang sinar tampak dan inframerah. Kanal-kanal ini

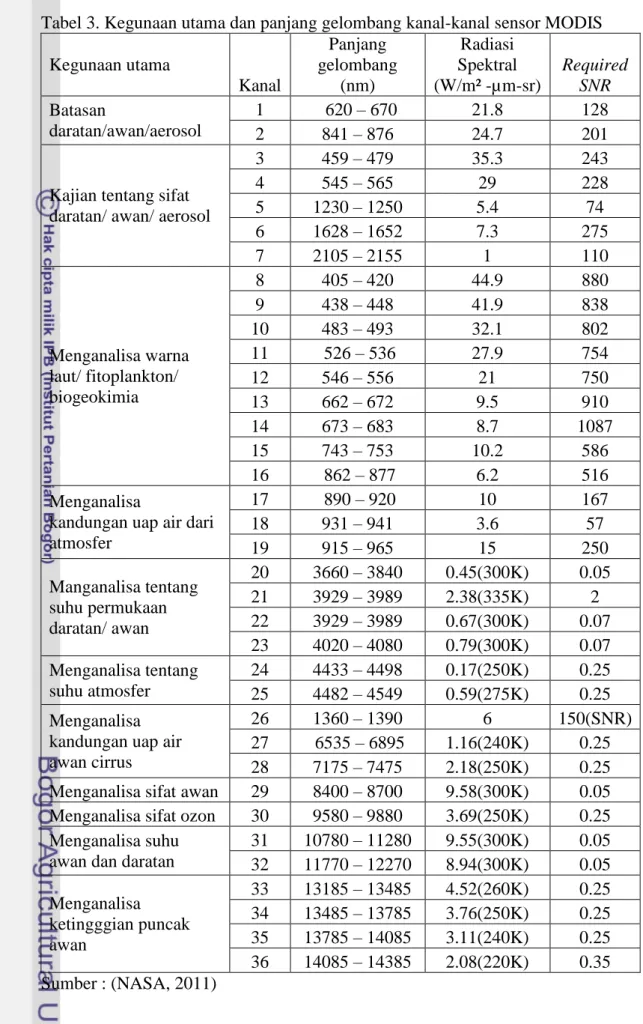

membuat sensor MODIS mampu mengukur parameter dari permukaan laut hingga atmosfer. Setiap kanal pada sensor MODIS memiliki resolusi yang berbeda. Kanal 1-2 memiliki resolusi spasial 250 m, kanal 3-7 memiliki resolusi spasial 500 m dan kanal 8-36 memiliki resolusi spasial 1000 m (NASA, 2011). Kisaran dan kegunaan panjang gelombang kanal-kanal sensor MODIS dapat dilihat pada Tabel 3.

Penentuan SPL menggunakan spektral infra merah jauh yang berkisar antara 10,780 μm hingga 12,270 μm dengan kanal 31 dan 32. Pemilihan kanal

tersebut dilakukan dengan alasan emisivitas radiasi bumi sebagai black body

radiation akan maksimum pada suhu 300 ºK (suatu pendekatan rata-rata suhu

Tabel 3. Kegunaan utama dan panjang gelombang kanal-kanal sensor MODIS Kegunaan utama Kanal Panjang gelombang (nm) Radiasi Spektral (W/m² -µm-sr) Required SNR Batasan daratan/awan/aerosol 1 620 – 670 21.8 128 2 841 – 876 24.7 201

Kajian tentang sifat daratan/ awan/ aerosol

3 459 – 479 35.3 243 4 545 – 565 29 228 5 1230 – 1250 5.4 74 6 1628 – 1652 7.3 275 7 2105 – 2155 1 110 Menganalisa warna laut/ fitoplankton/ biogeokimia 8 405 – 420 44.9 880 9 438 – 448 41.9 838 10 483 – 493 32.1 802 11 526 – 536 27.9 754 12 546 – 556 21 750 13 662 – 672 9.5 910 14 673 – 683 8.7 1087 15 743 – 753 10.2 586 16 862 – 877 6.2 516 Menganalisa

kandungan uap air dari atmosfer 17 890 – 920 10 167 18 931 – 941 3.6 57 19 915 – 965 15 250 Manganalisa tentang suhu permukaan daratan/ awan 20 3660 – 3840 0.45(300K) 0.05 21 3929 – 3989 2.38(335K) 2 22 3929 – 3989 0.67(300K) 0.07 23 4020 – 4080 0.79(300K) 0.07 Menganalisa tentang suhu atmosfer 24 4433 – 4498 0.17(250K) 0.25 25 4482 – 4549 0.59(275K) 0.25 Menganalisa

kandungan uap air awan cirrus

26 1360 – 1390 6 150(SNR)

27 6535 – 6895 1.16(240K) 0.25 28 7175 – 7475 2.18(250K) 0.25 Menganalisa sifat awan 29 8400 – 8700 9.58(300K) 0.05 Menganalisa sifat ozon 30 9580 – 9880 3.69(250K) 0.25 Menganalisa suhu

awan dan daratan

31 10780 – 11280 9.55(300K) 0.05 32 11770 – 12270 8.94(300K) 0.05 Menganalisa ketingggian puncak awan 33 13185 – 13485 4.52(260K) 0.25 34 13485 – 13785 3.76(250K) 0.25 35 13785 – 14085 3.11(240K) 0.25 36 14085 – 14385 2.08(220K) 0.35 Sumber : (NASA, 2011)

Algoritma yang digunakan untuk mendapatkan nilai SPL adalah sebagai

berikut (Minnet et al,.1999 dalam Karif, 2011):

SPL = c1 + c2*T31 + c3*T31-32+ c4*( – 1)* T31-32 ... (1)

dimana :T31 = Suhu kecerahan kanal 31

T32 = Suhu kecerahan kanal 32

= Sudut Radian, dimana Scale (Sensor Zenith*π/180) Konstanta (c1, c2, c3 dan c4) dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Koefisien kanal 31 dan 32 untuk Aqua MODIS

Koefisien T30 – T31≤ 0,7 T30 – T31 > 0,7

c1 1,11071 1,196099

c2 0,9586865 0,9888366

c3 0,1741229 0,1300626

c4 1,876752 1,627125

Data MODIS merupakan data yang disediakan dalam bentuk Hierarchical

Data Format- Earth Observing System (HDF-EOS) file. Produk data MODIS ini

terdiri dari beberapa level. Adapun beberapa jenis level data yang dihasilkan oleh MODIS sebagai berikut (Wolfe et al,. 1998; Savtchenko et al,.2004) :

1. Level 1 merupakan data mentah ditambah dengan informasi tentang kalibrasi, sensor, dan geolokasi. Data MODIS level 1 ini terdiri dari dua macam, yaitu : a. Level 1a, mengandung informasi lebih yang dibutuhkan pada set data,

level 1a digunakan sebagai input untuk geolocation, calibration, dan

processing (NASA , 2012a);

b. Level 1b, data yang telah mempunyai terapannya merupakan hasil dari aplikasi sensor kalibrasi sensor pada level 1a. Data level 1 dapat diperoleh melalui situs http://ladsweb.nascom.nasa.gov/ (NASA, 2012a);

2. Level 2 dihasilkan melalui proses penggabungan data level 1a dan 1b, data level 2 menetapkan nilai geofisik pada tiap piksel, yang berasal dari

perhitungan raw radiance level 1a dengan menerapkan kalibrasi sensor, koreksi atmosfer, dan algoritma bio-optik;

3. Level 3, merupakan data level 2 yang dikumpulkan dan dipaketkan dalam periode 1 hari, 8 hari, 1 bulan, dan 1 tahun serta memiliki resolusi spasial mulai dari 4,63 km hingga 36 km. Data tersebut sudah dikoreksi atmosferik, yang dilakukan untuk menghilangkan hamburan cahaya yang sangat tinggi yang disebabkan oleh komponen atmosfer. Komponen yang dikoreksi yaitu hamburan Rayleigh dan hamburan aerosol. Data MODIS level 3 untuk produk warna perairan (ocean color) dan suhu perairan laut dapat diperoleh pada situs

17

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian

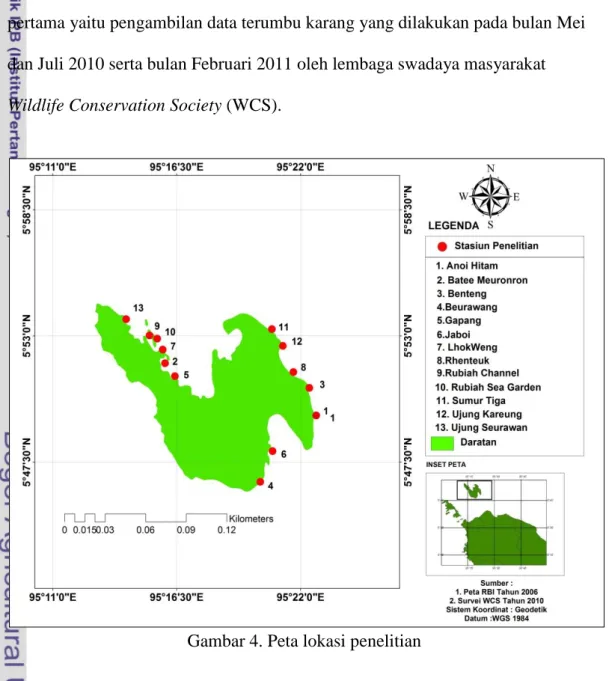

Lokasi penelitian berada di wilayah Kepulauan Weh Provinsi Nangroe Aceh Darussalam yang terletak pada koordinat 95° 13' 02" BT - 95° 22' 36" BT dan antara 05° 46' 28" LU- 05° 54' 28" LU (Gambar 4) . Posisi koordinat setiap stasiun pengamatan ditampilkan pada Lampiran 1. Penelitian ini dilakukan mulai bulan Mei 2010 hingga Mei 2012. Penelitian ini terbagi menjadi tiga tahap, tahap pertama yaitu pengambilan data terumbu karang yang dilakukan pada bulan Mei dan Juli 2010 serta bulan Februari 2011 oleh lembaga swadaya masyarakat

Wildlife Conservation Society (WCS).

Gambar 4. Peta lokasi penelitian

Tahap kedua, yaitu pengolahan dan analisis data citra satelit dilakukan di Laboratorium Penginderaan Jarak Jauh dan SIG Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor yang dilakukan pada bulan November 2011 hingga Februari 2012. Tahap ketiga berupa analisis data statistik yang dilakukan pada bulan Maret hingga bulan Mei 2012.

3.2 Alat dan Bahan 3.2.1 Alat

Peralatan pengolahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 1. Perangkat keras berupa seperangkat Personal computer (PC) berbasis Intel

Pentium 4 dengan sistem operasi Windows beserta perlengkapannya seperti

printer dan flash disk;

2. Software yang dipergunakan meliputi Microsoft Excel 2007 untuk menampilkan grafik perubahan SPL secara temporal , Ocean Data View (ODV) 3.0 untuk menampilkan peta sebaran SPL secara spasial dan ArcGIS untuk membuat layout peta penelitian dan Statistica 6.0 untuk menganalisis data statistik.

3.2.2 Bahan

Bahan dan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Data SPL (Level 3) citra satelit Aqua MODIS dengan rataan bulanan dan waktu perekaman dari bulan Januari 2005 hingga Februari 2011. Data tersebut diunduh dari http://coastwatch.pfeg.noaa.gov/erddap/index.html. Data tersebut memiliki informasi mengenai garis lintang, bujur, daratan, nilai rata-rata SPL.

2. Data sekunder indeks pemutihan terumbu karang di Kepulauan Weh bulan Mei dan Juli tahun 2010 serta bulan Februari 2011 yang diperoleh dari lembaga swadaya masyarakat WCS.

3.3 Metode Penelitian 3.3.1 Pengolahan citra SPL

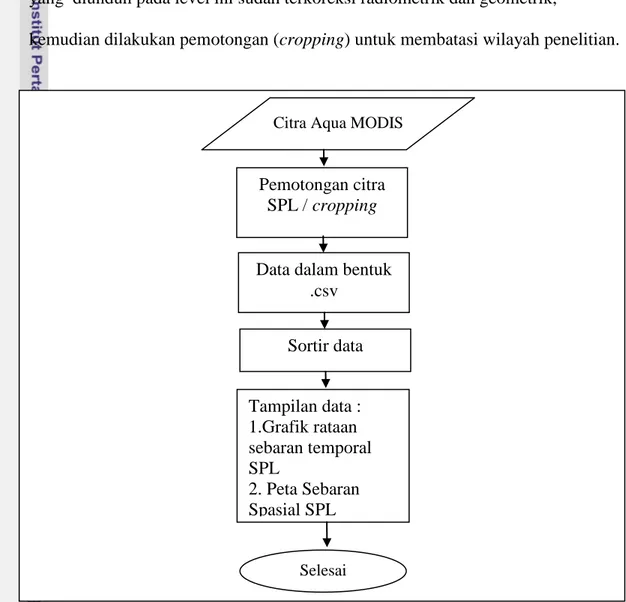

Pengolahan citra satelit Aqua Modis untuk mendapatkan nilai sebaran SPL dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data (download citra level 3), pemotongan citra (cropping) dan konversi data (Gambar 5). Citra setelit yang diunduh pada level ini sudah terkoreksi radiometrik dan geometrik,

kemudian dilakukan pemotongan (cropping) untuk membatasi wilayah penelitian.

Gambar 5. Diagram pengolahan data citra satelit Pemotongan citra

SPL / cropping

Data dalam bentuk .csv

Sortir data

Citra Aqua MODIS

Selesai Tampilan data : 1.Grafik rataan sebaran temporal SPL 2. Peta Sebaran Spasial SPL

Data tersebut kemudian di konversi dalam bentuk .csv lalu di analisis menggunakan Microsoft Excel 2007, pada tahap ini dilakukan pensortiran data yang bertujuan untuk menghilangkan data akibat adanya tutupan awan. Setelah dilakukannya pensortiran, data kemudian divisualisasikan dalam bentuk grafik menggunakan Microsoft Excel 2007 untuk melihat sebaran secara temporal. Grafik yang ditampilkan merupakan nilai rata-rata bulanan dari data SPL.

Selanjutnya untuk menampilkan sebaran spasial SPL digunakan perangkat lunak ODV 3. Data yang sudah disortir kemudian diolah kembali menggunakan ODV 3. Tampilan dari sebaran SPL berupa tampilan gambar dengan format .JPG.

3.3.2 Pengambilan data terumbu karang

Pengambilan data pemutihan karang yang dilakukan oleh WCS mengacu pada McClanahan (2004) dimana data yang diambil berupa koloni genus karang pada kedalaman 3-6 m. Karang dicatat dengan cara berenang sebanyak 10 kayuhan secara acak, kemudian mencatat semua koloni genus karang dengan radius 2 m dan proses ini dilakukan sebanyak 30 pengulangan. Perubahan warna pada karang dicatat berdasarkan pengamtan yang dilakukan pada bulan Mei 2010, Juli 2010 dan Februari 2011.

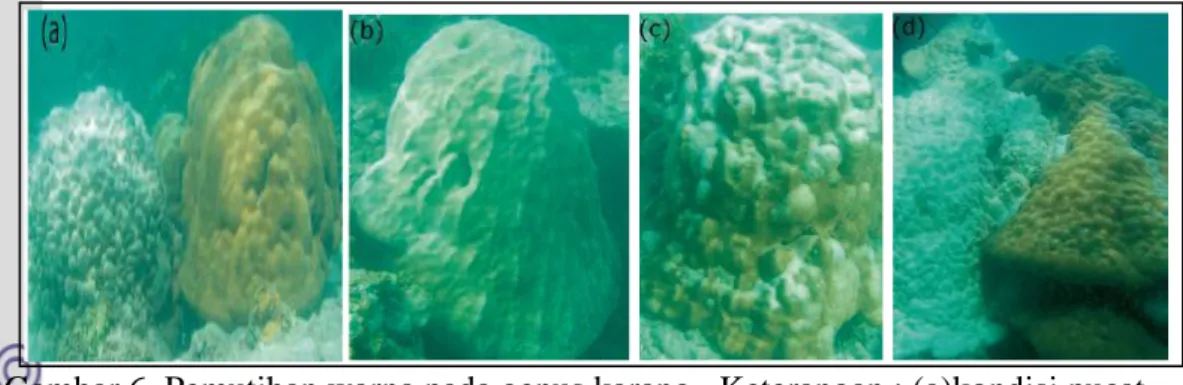

Koloni karang yang diidentifikasi genusnya dan terindikasi mengalami pemutihan dicatat berdasarkan perubahan warna yang terbagi menjadi tujuh kategori. Ketujuh kategori tersebut adalah (1) tidak putih (karang sehat), (2) pucat, (3) 0-20 % putih, (4) 20-50 % putih, (5) 50-80 % putih, (6) 80-100 % putih dan (7) mati (McClanahan, 2004 modifikasi WCS dalam Ardiwijaya et al,.2010). Contoh ketegori karang yang mengalami pemutihan ditampilkan pada Gambar 6.

Gambar 6. Pemutihan warna pada genus karang. Keterangan : (a)kondisi pucat (kiri) dan sehat (kanan);(b) kondisi pucat sebagian; (c) kondisi 20-50 % putih ;(d) kondisi 100 % putih (kiri) dan warna sehat (kanan) (sumber : McClanahan, 2004)

3.4 Analisis Data

3.4.1 Analisis sebaran SPL

Sebaran SPL dari citra Aqua MODIS dianalisis secara spasial dan temporal. Analisis spasial dilakukan secara visual dengan melihat pola sebaran SPL pada saat terjadinya pemutihan karang (April dan Mei 2010). Pola

persebaran ini terlihat dari pola degradasi warna SPL. Analisis temporal nilai SPL dilakukan secara serial tahunan dimana kedua nilai rata-rata parameter ini dimasukan ke dalam grafik. Fluktuasi dari nilai rata-rata SPL ini memperlihatkan fenomena yang terjadi pada saat terjadinya pemutihan karang.

3.4.2 Analisis data karang

Indeks pemutihan karang dihitung berdasarkan persentase pengamatan pada masing-masing tujuh kategori pemutihan karang (McClanahan, 2004 modifikasi WCS dalam Ardiwijaya et al,.2010). Kategori pemutihan tersebut kemudian diberi nilai, misalkan karang yang ditemukan sehat diberi nilai nol, sedangkan karang yang ditemukan dalam kondisi mati diberi nilai 6, sehingga didapatkan nilai indeks pemutihan karang pada setiap lokasi pengamatan.

Rumus untuk menghitung Indeks pemutihan adalah sebagai berikut, (McClanahan, 2004 modifikasi WCS dalam Ardiwijaya et al,.2010) :

Bleaching Index (BI) = ... (2)

Keterangan: BI= Indeks pemutihan karang (Bleaching Indeks) C1= Karang sehat (Normal coloration)

C2 = Pucat (Lighter color than usual) C3 = 0-20% putih

C4 = 20-50% putih C5 = 50-80% putih C6 = 80-100% putih C7 = Karang yang mati

3.4.3 Analisis Komponen Utama (Principal Component Analysis)

Analisis komponen utama merupakan metode statistik deskriptif yang bertujuan untuk mengeksraksi informasi yang terdapat dalam suatu matriks data yang besar, sehingga menghasilkan representasi grafik yang memudahkan interpretasi. Analisis ini juga digunakan untuk mempelajari matriks data dari sudut pandang kemiripan antara individu atau hubungan antara variabel.

Matriks data yang dimaksud terdiri dari data kualitatif yang terletak pada baris dan data kuantitatif pada kolom. Analisis komponen utama ini digunakan untuk mengetahui variasi beberapa kategori karang yang mengalami pemutihan dengan variasi fisik perairan. Data kualitatif terdiri dari 13 stasiun penelitian yang terbagi menjadi tiga zonasi, yakni Panglima Laot, Tourist Area dan Open Acess, sedangkan data kuantitatif terdiri dari variasi fisik perairan, yakni nilai SPL (˚C) di setiap stasiun penelitian serta jumlah kategori karang yang mengalami kondisi sehat, pucat, putih 0-20 %, putih 20-50 %, putih 50-80 %, putih 80-100 %, dan karang yang mengalami kematian

Bengen (2000), mengatakan bahwa bentuk data yang di analisis

menggunakan analisis komponen utama terdiri dari tabel atau matriks data yang terdiri dari n individu (baris) dan pada variable (kolom) serta variabel yang

matriks. Terlebih dahulu parameter-parameter dilakukan penormalan data melalui serangkaian proses pemusatan dan pereduksian karena tidak memiliki satuan yang sama.

Proses pemusatan diperoleh dengan melihat selisih antara nilai parameter inisial tertentu dengan rata-rata parameter tersebut. Proses pereduksian

merupakan hasil bagi antara nilai parameter pemusatan dengan simpangan baku parameter tersebut. Rumus pemusatan (Bengen,2000) :

... (3) dimana :

nilai Pusat

nilai parameter inisial rata-rata parameter

Rumus pereduksian :

... (4) dimana :

nilai reduksi

nilai pemusatan parameter inisial simpangan baku parameter

Pada prinsipnya analisis komponen utama menggunakan pengukuran jarak euklidean (jumlah kuadrat perbedaan antara individu untuk variable yang

berkoresponden) pada data. Jarak euklidean didasarkan pada rumus menurut Legendre dan Legendre (1998), yaitu:

= 2

... (5)

dimana :

Jarak Euklidean ke titik A dan B

Koordinat titik A pada sumbu J Koordinat titik B pada sumbu J Jumlah variabel kolom (stasiun)

Karakteristik nilai fisik perairan (SPL) dan karang yang mengalami pemutihan, dari 1 hingga p)

Hasil perhitungan analisis komponen utama ini didapatkan hubungan antara nilai SPL dengan beberapa kategori karang yang mengalami pemutihan. Kualitas informasi pada setiap sumbu diukur dari besarnya akar ciri yang dihasilkan. Akar ciri merupakan jumlah varian dari masing-masing komponen utama. Akar ciri tersebut memungkinkan untuk mengevaluasi besarnya ragam yang dijelaskan oleh setiap sumbu faktorial. Perhitungan analisis komponen utama secara teknis menggunakan program Statistica 6.0.

25

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil SPL dari Citra Satelit Aqua MODIS pada saat terjadi Pemutihan Karang

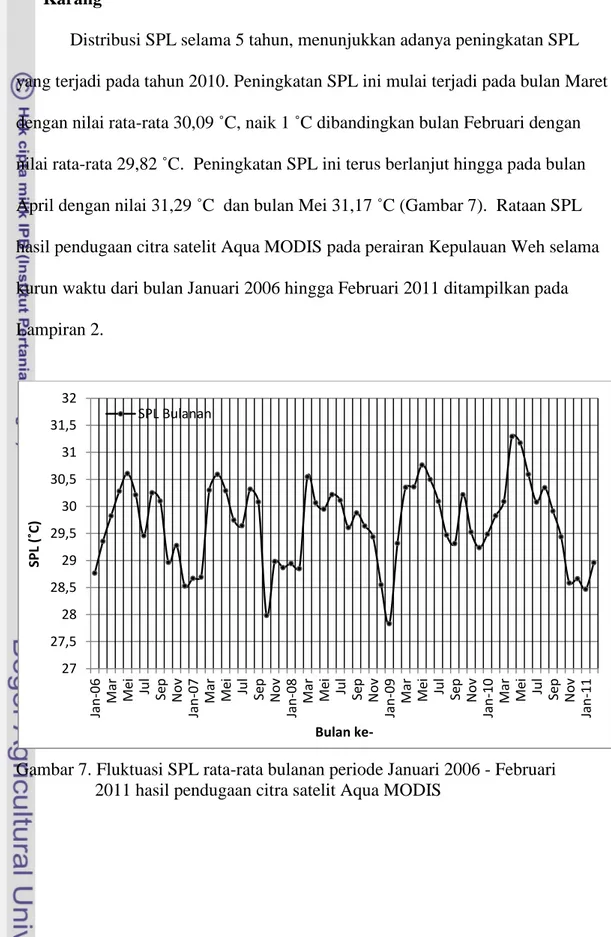

Distribusi SPL selama 5 tahun, menunjukkan adanya peningkatan SPL yang terjadi pada tahun 2010. Peningkatan SPL ini mulai terjadi pada bulan Maret dengan nilai rata-rata 30,09 ˚C, naik 1 ˚C dibandingkan bulan Februari dengan nilai rata-rata 29,82 ˚C. Peningkatan SPL ini terus berlanjut hingga pada bulan April dengan nilai 31,29 ˚C dan bulan Mei 31,17 ˚C (Gambar 7). Rataan SPL hasil pendugaan citra satelit Aqua MODIS pada perairan Kepulauan Weh selama kurun waktu dari bulan Januari 2006 hingga Februari 2011 ditampilkan pada Lampiran 2.

Gambar 7. Fluktuasi SPL rata-rata bulanan periode Januari 2006 - Februari 2011 hasil pendugaan citra satelit Aqua MODIS

27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32 Jan -06 Mar Me i Ju l Se p N ov Jan -07 Mar Me i Ju l Se p N o v Jan -08 Mar Me i Ju l Se p N o v Jan -09 Mar Me i Ju l Se p N o v Jan -10 Mar Me i Ju l Se p N o v Jan -11 SPL ( ˚C) Bulan ke- SPL Bulanan

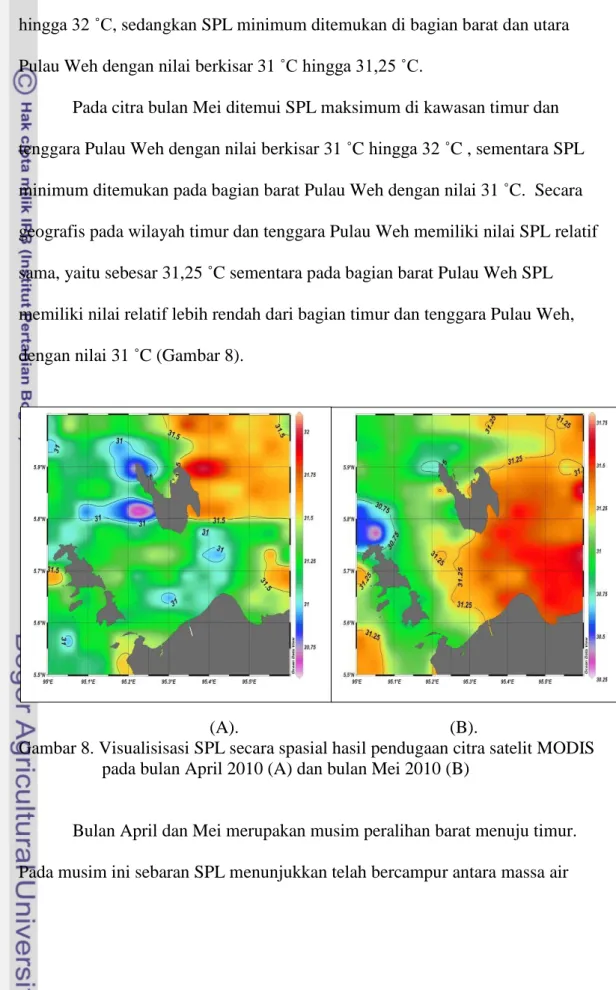

Pada Gambar 7 ditampilkan sebaran SPL secara spasial pada bulan April dan Mei 2010. Hasil visualisasi diketahui bahwa pada bulan April SPL

maksimum dijumpai di kawasan Timur Pulau Weh dengan nilai berkisar 31 ˚C hingga 32 ˚C, sedangkan SPL minimum ditemukan di bagian barat dan utara Pulau Weh dengan nilai berkisar 31 ˚C hingga 31,25 ˚C.

Pada citra bulan Mei ditemui SPL maksimum di kawasan timur dan tenggara Pulau Weh dengan nilai berkisar 31 ˚C hingga 32 ˚C , sementara SPL minimum ditemukan pada bagian barat Pulau Weh dengan nilai 31 ˚C. Secara geografis pada wilayah timur dan tenggara Pulau Weh memiliki nilai SPL relatif sama, yaitu sebesar 31,25 ˚C sementara pada bagian barat Pulau Weh SPL memiliki nilai relatif lebih rendah dari bagian timur dan tenggara Pulau Weh, dengan nilai 31 ˚C (Gambar 8).

(A). (B).

Gambar 8. Visualisisasi SPL secara spasial hasil pendugaan citra satelit MODIS pada bulan April 2010 (A) dan bulan Mei 2010 (B)

Bulan April dan Mei merupakan musim peralihan barat menuju timur. Pada musim ini sebaran SPL menunjukkan telah bercampur antara massa air

hangat dan massa air dingin, diduga disebabkan terjadi perubahan pola pergerakan angin musim yang mendorong massa air permukaan. Pada musim ini juga terlihat pola pergerakan SPL yang hangat terkonsenterasi pada bagian timur Pulau Weh (Gambar 8). Hal ini diduga disebabkan mulai berpengaruhnya arus musim timur yang cenderung membawa massa air bersuhu hangat dari Selat Malaka

(Muklis,2008), selain itu arus menuju wilayah timur mulai melemah dan berbalik arah hingga di beberapa tempat terjadi olakan-olakan (eddies) (Nondji, 2002 dalam Muklis, 2008).

4.2 Indeks Pemutihan (Bleaching) pada Setiap Lokasi Pengamatan Pemutihan karang terjadi akibat berbagai macam tekanan, baik secara alami maupun karena manusia, dalam keadaan normal, jumlah zooxanthellae berubah sesuai dengan musim sebagaimana penyesuaian karang terhadap lingkungannya (Brown et al., 1999; Fitt et al., 2000). Indeks pemutihan

menggambarkan pemutihan yang terjadi pada beberapa jenis karang untuk setiap lokasi pengamatan. Semakin tinggi nilai indeks pemutihan, maka semakin tinggi pula pemutihan jenis karang yang terjadi pada saat pengamatan, sebaliknya semakin rendah nilai indeks pemutihan pada setiap lokasi pengamatan, maka semakin kecil pula pemutihan jenis karang yang terjadi pada lokasi tersebut. Indeks pemutihan pada setiap lokasi di Pulau Weh mempunyai nilai yang

bervariasi, namun secara umum indeks pemutihan memiliki nilai lebih tinggi pada saat pengamatan bulan Mei dan bulan Juli 2010 (Tabel 5).

Pada bulan Mei 2010 indeks pemutihan tertinggi terjadi pada stasiun 1 (Gapang) dengan nilai sebesar 70,23 %, sedangkan indeks pemutihan terendah terdapat pada stasiun 13 (Rhenteuk) dengan nilai 41,16 %. Pada bulan Mei

karang yang memutih memiliki nilai sebesar 66,9 % dan sebagian besar

mengalami pemucatan dengan nilai 21 %. Pada bulan Juli 2010 indeks pemutihan tertinggi masih terjadi pada lokasi pengamatan yang sama, yaitu stasiun 1

(Gapang) dengan nilai sebesar 95,53 %, sedangkan indeks pemutihan terendah terdapat pada stasiun 7 (Jaboi) dengan nilai 45,18 %.

Tabel 5. Nilai indeks pemutihan (%) pada bulan Mei 2010, Juli 2010, dan Februari 2011 untuk setiap lokasi pengamatan

Stasiun Nama Lokasi

Indeks Pemutihan Mei 2010 (%) Indeks Pemutihan Juli 2010 (%) Indeks Pemutihan Februari 2011 (%) 1 Gapang 70,23 95,53 63,09 2 Ujung Seurawan 55,45 76,99 47,45 3 Rubiah Channel 49,67 67,53 47,64 4 Anoi Hitam 52,21 61,04 36,08 5 Benteng 49,43 59,35 26,62 6 Ujung Kareung 65,43 66,96 54,46 7 Jaboi 50,33 45,81 33,57 8 Sumur Tiga 55,04 53,26 48,07 9 Rubiah Sea Garden 67,74 64,28 38,25 10 Lhok Weng 63,85 72,96 34,11 11 Batee Meurenon 66,12 57,84 41,72 12 Beurawang 54,17 59,09 37,62 13 Rhenteuk 41,16 54,12 24,85

Pada bulan Februari 2011 mulai terlihat adanya penurunan nilai indeks pemutihan dibandingkan dengan bulan Mei dan Juli 2010. Pada bulan Februari 2011 terlihat mulai terjadi pemulihan, hal ini ditunjukkan untuk setiap proporsi karang yang sebelumnya mengalami pemutihan dan pucat telah kembali dalam keadaan normal, yaitu naik sebesar 61 % dibandingkan dengan bulan Juli 2010

sebesar 15 %. Data Kategori karang yang mengalami pemutihan ditampilkan pada Lampiran 3.

Secara umum tingginya SPL pada bulan Mei telah menyebabkan

terjadinya pemutihan. Nilai SPL pada bulan Mei 2010 memiliki nilai di atas 31 ˚C untuk setiap stasiun pengamatan, sedangkan pada bulan Februari 2011 SPL mulai mengalami penurunan menjadi 28-29 ˚C pada setiap stasiun pengamatan (Gambar 9).

Gambar 9. Nilai SPL bulan Mei 2010, Juli 2010, dan Februari 2011 hasil pendugaan citra satelit MODIS pada setiap lokasi pengamatan

Mayoritas pemutihan karang secara besar-besaran dalam kurun waktu dua dekade terakhir ini berhubungan dengan peningkatan suhu permukaan laut (SPL) dan khususnya pada hotspots (Hoegh-Guldberg, 1999 dalam Westmacott, S et al., 2000 ). Hasil penelitian Goreau dan Hayes (2005a) mengatakan bahwa

peningkatan suhu 1-2 ˚C di atas suhu rata-rata dalam satu bulan dapat

27,00 28,00 29,00 30,00 31,00 SPL ( ˚C) Stasiun Pengamatan SPL(C˚)Mei 2010 SPL(C˚) Juli 2010 SPL(C˚) Feb 2011

menyebabkan pemucatan (bleaching) pada hewan karang, hal ini terjadi pada musim peralihan ke-1 pada bulan April – Mei tahun 2010, dimana terjadi kenaikan SPL sebesar 1-2˚C, dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. hotspot adalah daerah dimana SPL memiliki nilai suhu tertinggi dibandingkan dari rata-rata selama 10 tahun di lokasi tersebut (Goreau dan Hayes, 1994 dalam

Westmacott, S. et al., 2000).

Perubahan suhu secara signifikan terjadi pada bulan April 2010 dengan nilai 31,29 ˚C. Apabila hotspot naik lebih dari 1°C diatas maksimal tahunan selama 10 minggu atau lebih, pemutihan pasti terjadi (Wilkinson, 1999 dalam Westmacott, S. et al., 2000). Anomali antara 0.7- 0.9 °C, akan mengalami pemutihan ringan dengan kondisi zooxhanthellae dapat kembali. Anomali suhu yang melebihi 0.9 °C di atas rata-rata akan menyebabkan kematian karang yang tinggi (Gambar 10).

Gambar 10. Besaran nilai trend pemutihan sebagai fungsi anomali panas (modifikasi) (sumber : Goreau dan Hayes, 2005b)

0 10 20 30 40 50 60 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 Lap o ran Pem u tihan Tahun <0,7 0,7-0,9 >0,9 Anomali Temperature Maksimum (°C)

Peristiwa kematian karang yang tinggi ini dapat terjadi, apabila dengan anomali suhu yang panas dan terjadi secara berkepanjangan (Goreau dan Hayes, 2005b). Kenaikan suhu akan mengganggu kemampuan zooxanthellae untuk berfotosintesis dan dapat memicu produksi senyawa kimia berbahaya yang akhirnya merusak sel-sel zooxhanthellae pada hewan karang. Pada kondisi ini hewan karang yang kehilangan zooxanthellae menyebabkan penurunan dan efisiensi dalam melakukan kegiatan fotosintesis pada terumbu karang yang akhirnya menyebabkan karang mengalami kematian.

Penelitian yang dilakukan oleh Ateweberhan dan Mclanahan (2010) mengenai respon kejadian El-Nino Southern Oscillation (ENSO) pada tahun 1998 terhadap persen penutupan terumbu karang pada 36 lokasi di Western Indian

Ocean Region mengungkapkan adanya pengaruh yang signifikan yang disebabkan

peningkatan SPL akibat dampak dari el-nino terhadap persen penutupan terumbu karang dimana terlihat adanya perubahan persen penutupan terumbu karang yang mengalami penurunan setelah kejadian el-nino pada tahun 1998. Penurunan tertinggi terjadi di pusat dan daerah tengah-northern WIO, Arab dan Oman Gulfs. Wilayah yang sangat rentan dengan kematian karang yang tinggi adalah India Selatan, Sri Lanka, dan Maladewa. Sedangkan perairan Laut Merah, Mayotte, Komoro, Selatan Mozambik, Afrika Selatan, Madagaskar, Réunion, Mauritius dan Rodrigues merupakan wilayah dengan dampak kematian rendah hingga sedang.

4.3 Hubungan Perubahan SPL Terhadap Persentase Pemutihan Tingkat Genera

Hasil pendugaan oleh Citra Satelit Aqua Modis menunjukkan adanya kenaikan SPL sebesar 1-2 ˚C, yang terjadi pada bulan April dan Mei tahun 2010,

dengan nilai rata-rata SPL sebesar 31,29 ˚C pada bulan April dan 31,17 ˚C pada bulan Mei. Peningkatan SPL ini memicu terjadinya pemutihan pada sebagian Genera karang (Gambar 11). Genera Gardinoseris, Pocillopora, Favites,

Acropora, Asteropora, dan Hydnopora, Galaxea, Echinopora, Platygra, dan

Fungia merupakan sepuluh genera yang mengalami pemutihan tertinggi.

Gambar 11. Persentase kategori pemutihan koloni karang berdasarkan tingkat genera pada bulan Mei 2010

Pada bulan Juli 2010, hasil pendugaan SPL menunjukkan terjadinya penurunan sebesar 1-2 ˚C, dengan nilai rata-rata SPL sebesar 28-29 ˚C. Genera

Leptoria, Symphyllia, Astreopora, Physogyra, Favia, Fungia, Acanthastrea,

Favites, Montastrea, dan Galaxea merupakan 10 genera tertinggi yang mengalami

pemutihan (Gambar 12). Hasil pengamatan pada bulan Juli menunjukkan

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Gar d in o ser is P o cillo p o ra Fav ites A cr o p o ra A str eo p o ra Gala x ea Hy d n o p h o ra E ch in o p o ra P laty g y ra Fu n g ia Millep o ra G o n io p o ra A ca n th astre a P o rites m ass iv e C y p h astre a P o rit es b ra n ch ing Go n iast rea Sy m p h y llia L ep to ria Mo n tas trea L o b o p y llia Mo n tip o ra Fav ia Dip lo astre a Per sen tasi K ate go ri Pem u tihan ( % ) Mati Putih Pucat Sehat

sebagian karang mengalami pemutihan dan sebagian lainnya telah mengalami kematian. Karang yang mengalami kategori pemutihan tertinggi adalah genus

Leptoria sebesar 92 %,genus Symphylia sebesar 85 %, genus Astreopora sebesar

85 %, dan genus Physogyra sebesar 83 %. Genera karang yang mengalami kematian tertinggi adalah genera Acropora dengan persentase sebesar 94 % ,

Pocillopora dengan persentase sebesar 86 %, dan Porites branching dengan

persentase kematian sebesar 59 %.

Gambar 12. Persentase kategori pemutihan koloni karang berdasarkan tingkat genera pada bulan Juli 2010

Pada bulan Februari 2011 ditemukan sebagian genera karang dalam kondisi sehat, sedangkan genera lainnya ditemukan dalam kondisi pucat dan mati (Gambar 13). Genera yang banyak ditemukan dalam kondisi sehat adalah

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 L ep to ria Sy m p h y ll ia A str eo p o ra P h y so g y ra Fav ia Fu n g ia A can th as trea Fa v it es Mo n tast rea Gala x ea Go n io p o ra Go n iast rea Gar d in o ser is Millep o ra P o rites m ass iv e Hy d n o p h o ra E ch in o p o ra C y p h astre a L o b o p y llia Mo n ti p o ra P o cillo p o ra P o rites b ran ch in g Dip lo astre a A cr o p o ra Per sen tase K ate go ri Pem u tihan K ar an g (% ) Mati Putih Pucat Sehat

Goniopora, Acanthastrea, Cyphastrea, Pavona, Stylophora, Montipora, Favia

Leptrastrea dan Diploastrea. Genera yang banyak ditemukan mengalami kondisi

pucat, seperti Cyphastrea, Echinopora, Hydnopora, Seriatopora dan Goniastrea. Genera yang sebagian ditemukan dalam kondisi mati, antara lain Pocillopora dan

Acropora (Gambar 13).

Gambar 13. Persentase kategori pemutihan koloni karang berdasarkan tingkat genera pada bulan Februari 2011

Secara umum proporsi genera karang yang ditemukan selama tiga kali periode pengamatan, yaitu bulan Mei 2010, bulan Juni 2010, dan bulan Februari 2011 menunjukkan adanya perubahan signifikan. Pada saat terjadinya pemutihan karang, yaitu pada bulan Mei 2010 banyak ditemukan sebagian karang dalam kondisi mati sebesar 4,8 %, putih sebesar 66,9 %, pucat sebesar 21 % dan sehat sebesar 7,3 %. Pada bulan Juli 2010 ditemukan sebagian karang dalam kondisi

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 P o cil lo p o ra A cr o p o ra Fu n g ia P o rites m ass iv e G ar d ino se ris P o rites b ran ch in g P laty g y ra Fav ites Ser iato p o ra Gala x ea Go n iast rea Mo n tast rea A str eo p o ra Dip lo astre a L ep tast rea Fav ia Mo n tip o ra Hy d n o p h o ra Sty lo p h o ra P av o n a A ca n th astre a C y p h astre a E ch in o p o ra Go n io p o ra Per sen tase K ate go ri Pem u tihan K ar an g (% ) Mati Putih Pucat Sehat

mati sebesar 44 % , putih sebesar 34,6 %, pucat sebesar 6,3 % dan sehat sebesar 15,2 %. Pada periode akhir pengamatan, yaitu bulan Februari 2011 ditemukan sebagian karang dalam kondisi mati sebesar 34,7 %, putih sebesar 0,5 %, pucat sebesar 3 %, dan 61,7 % dalam kondisi sehat (Gambar 14). Dokumentasi

mengenai genera karang yang mengalami pemutihan pada saat pengamatan bulan Mei 2010 ditampilkan pada Lampiran 4.

Gambar 14. Proporsi karang pada periode pengamatan Mei 2010, Juli 2010, dan Februari 2011

Terdapat beberapa variasi kematian karang akibat pemutihan, koloni karang dapat mengalami kematian atau dapat juga mengalami pemulihan. Karang yang mengalami kematian dapat berupa kematian sebagian atau seluruhnya. Koloni karang dengan ukuran yang besar sering mengalami kematian sebagian, sedangkan sebagian koloni dengan ukuran kecil umumnya mengalami kematian mutlak. Karang yang mengalami pemulihan sering diikuti dengan kejadian turunnya suhu yang mendekati kondisi normal (Baker, et al., 2008) serta ditandai

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Mei Juli Februari

Waktu pengamatan P e rsen ta si K at e gor i P e m u ti h an (%) Mati Putih Pucat Sehat

dengan adanya karang yang baru tumbuh (recruitments) (Graham et al.,2006 dalam Smith et al., 2008).

Pada bulan Februari 2011 umumnya didominasi karang dalam kondisi sehat, walaupun ada beberapa karang yang mengalami kematian. SPL hasil pendugaan melalui citra satelit Aqua Modis menunjukkan bahwa SPL pada bulan Februari rata-rata berkisar diantara 28-29 ˚C, begitu juga hasil rata-rata SPL pada bulan sebelumnya, yaitu pada bulan Desember 2010 dan Januari 2011 ditemukan dengan kondisi SPL yang mulai berangsur-angsur menurun dengan nilai SPL 28 ˚C.

Kondisi karang yang ditemukan pada kondisi sehat ini dijelaskan oleh Birkeland (1997) yang mengatakan bahwa suhu optimal untuk pertumbuhan karang adalah 26-28 ˚C, selain nilai suhu yang optimal tersebut, ada beberapa faktor lain yang mengurangi dampak pemutihan karang seperti pengaruh lingkungan dan fisik perairan, seperti paparan cahaya matahari terhadap karang dalam kondisi yang tidak berlangsung lama, nutrient yang tinggi, rendahnya sedimentasi (Craig et al., 2001; Salm et al., 2001 dalam Baker et al., 2008).

Hasil penelitian ini menemukan bahwa genera Pocillopora dan Acropora rentan terhadap pemutihan, sedangkan karang yang mampu menoleransi

perubahan suhu secara signifikan adalah genera Diplostrea dan Montipora. Hal ini bisa dilihat pada akhir pengamatan, yaitu bulan Februari 2011 karang

Acropora dan Pocillopora memiliki tingkat kematian sebesar 63,5 % dan 56,2 %,

sedangkan karang Diplostrea dan Montipora memiliki tingkat kematian 3,1 % dan 2,1 %. Karang-karang pembangun terumbu tidak semuanya sama dalam

masif (Porites sp.) relatif tahan terhadap tekanan suhu dan jika mengalami pemutihan cenderung pulih dengan sedikit atau tanpa peningkatan kematian. Genus Acropora (karang bercabang) terlihat lebih peka oleh peningkatan suhu perairan. Dalam kasus ini bisa mencapai 95% dari koloni yang mengalami

pemutihan dan mati dalam 3-6 bulan berikutnya (Gleason dan Wellington, 1993). Penelitian yang dilakukan oleh McClanahan mengenai dampak dan respon pemutihan dan kematian karang pada dua lokasi berbeda, yaitu Kenya dan Great

Barrier Reef (GBR), Australia mengungkapkan bahwa genera Stylophora dan

Pocillopora merupakan genera yang rentan mengalami pemutihan di kedua lokasi

tersebut, sedangkan Acropora dan Porites bercabang lebih mudah mengalami pemutihan pada lokasi pengamatan di Kenya daripada di GBR, sedangkan genera

Goniopora, Galaxea dan Pavona merupakan genera yang cenderung bertahan

pada kedua lokasi tersebut (McClanahan et al., 2004).

Penelitian lainnya juga menjelaskan bagaimana respon pemutihan beberapa genera karang di Kenya terhadap kejadian El Nino dan Indian Ocean

Dipole pada tahun 1998. Penelitian tersebut mengungkapkan genera Acropora,

Millepora, Pocillopora, Porites bercabang dan Stylopohora menunjukkan respon

pemutihan yang cepat dan kematian yang tinggi, sedangkan genera karang lainnya seperti Echinopora, Favia, Favites, Galaxea, Hydnopora, Goniopohora, Leptoria,

Montipora, Playgyra dan Porites masif banyak ditemukan p ada kondisi putih.

Astreopora, Cocinarea, Cyphastrea dan Pavona merupakan genera yang dimana

banyak mengalami pemutihan, tetapi sedikit yang mengalami kematian (McClanahan et al., 2001). Hasil tersebut menjelaskan bahwa setiap koloni

mempunyai respon yang berbeda dalam menghadapai stres yang diakibatkan peningkatan suhu permukaan laut.

Respon yang berbeda tersebut dipengaruhi oleh jaringan yang tipis serta usia dan ukuran koloni karang yang merupakan beberapa faktor yang

membedakan respon terjadinya pemutihan pada setiap genus karang. Pada jenis karang Acropora yang memiliki jaringan lebih tipis memiliki sifat lebih cepat mengalami kematian akibat peningkatan suhu yang tiba-tiba. Jaringan yang tipis ini akan memberikan energi yang sedikit pada saat melakukan kegiatan

fotosintesis, sehingga dapat mempercepat kematian karang (Loya et al., 2001 dalam McCowan et al.,2012)

Douglas (2003) juga memaparkan mengenai respon yang berbeda pada setiap genus karang akibat peningkatan suhu permukaan laut dapat dilihat melalui dua perspektif, yaitu ekologi molekuler symbiodinium dan ekofisiologi karang. Genus Symbiodinium memiliki variasi molekuler pada tingkat ribosomal RNA (rRNA) yang tercakup dalam dua clade yaitu filotipe A dan filotipe B – F (Rowan, 1998 dalam Douglas, 2003). Filotipe A, B dan C termasuk yang kosmopolit dan terdistribusi secara luas di Atlantik dan Indo-Pasifik, meskipun ribotipe C biasanya tidak terdapat pada daerah latitude tinggi (>35 – 400).

Variasi genetik pada kerentanan terhadap pemutihan ditunjukkan melalui penelitian pada karang Montastrea annularis dan M. faveolata di pesisir Karibia, Panama. Spesies-spesies tersebut memiliki ribotipe A, B dan C. Karang yang mengandung ribotipe B dan C (B mendominasi, >80% sel alga) tidak

menunjukkan gejala pemutihan secara visual saat peningkatan suhu, sedangkan karang yang memiliki ribotipe C dominan (level C >35%) menunjukkan gejala

pemutihan (Rowan et al., 1997 dalam Douglas, 2003). Dari fenomena tersebut tampaknya ribotipe C memiliki toleransi yang lebih rendah terhadap

pemutihan,akan tetapi basis biokimia dalam variasi genetis Symbiodinium saat ini masih belum diketahui (Douglas, 2003).

4.4 Hubungan SPL dengan Pemutihan Karang

Hubungan antara SPL dengan indeks pemutihan dikelompokkan

berdasarkan analisis perhitungan komponen utama, untuk melihat seberapa besar keterkaitan antara satu parameter dengan parameter yang lain. Parameter yang dianalisis adalah SPL dengan indeks pemutihan karang. Indeks pemutihan karang terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu karang sehat, karang pucat, karang 0-20 % putih, karang 20-50 % putih , karang 50-80 % putih, 80-100 % putih dan karang mati. Pada lokasi penelitian terbagi menjadi 13 stasiun penelitian dimana stasiun penelitian tersebut terbagi menjadi tiga Zonasi, yaitu wilayah Panglima laot, Open Acess dan Tourist Area.

4.4.1 Pengamatan bulan Mei 2010

Pada pengamatan bulan Mei 2010 diperoleh delapan akar ciri. Akar ciri pertama memiliki nilai 2,51 dan mampu menerangkan keragaman data sebesar 31,38 %. Akar ciri kedua memiliki nilai 1,65 dan mampu menerangkan

keragaman data sebesar 20,68 %. Akar ciri ketiga memiliki nilai 1,48 dan mampu menerangkan keragaman data sebesar 18,5 %. Dari ketiga akar ciri tersebut didapatkan nilai persen keragaman total sebesar 70,56 % (Lampiran 5). sehingga interpretasi analisis komponen utama ini dapat mewakili 70 % informasi dari data yang dianalisis.

Hasil analisis komponen utama menjelaskan pada sumbu pertama pengaruh SPL berkorelasi positif terhadap karang yang mengalami pemutihan pada kategori pucat, karang 0-20 % putih, dan karang 20-50 % putih. Pada sumbu kedua didapatkan hubungan variabel SPL yang juga berkorelasi positif terhadap karang pucat, karang 0-20 % putih dan karang 20-50 % putih (Gambar 15).

Gambar 15. Analisis komponen utama antara SPL dengan indeks pemutihan pada sumbu satu (F1) dan sumbu dua (F2) pada pengamatan bulan Mei 2010

Pada Gambar 16 merupakan hasil pengelompokkan analisis komponen utama pada sumbu satu dan sumbu dua terhadap keseluruhan stasiun penelitian didapatkan bahwa karang yang mengalami kematian banyak ditemukan pada stasiun Batee Meuronron, Rubiah Sea Garden dan Ujung Kareung , sedangkan karang yang berada dalam kondisi sehat banyak ditemukan pada stasiun penelitian

F2 (20,68 %)