PENDEKATAN PARTISIPATIF

diterima secara umum bahwa terjemahan dari kata participatory adalah “partisipatif”.

Participatory sendiri adalah adjektiva, kata sifat atau kata yang menerangkan nomina

(kata benda).

Sebagai adjektiva, maka kata “partisipatif” senantiasa digandengkan dengan nomina yang diterangkannya. Itu pula sebabnya mengapa “partisipatif” di dalam judul makalah ini saya beri tanda kutip, karena adjektiva, menurut tata bahasa, tidak boleh berdiri sendiri.

Ada “partisipatif” yang digandengkan dengan “pendekatan”, ada yang digandengkan dengan “metode”, dan ada pula yang dengan “teknik”. Apakah antara pendekatan, metode, dan teknik ini memang berbeda secara substansial?

“PARTISIPATIF” SEBAGAI PENDEKATAN, SEBAGAI METODE, DAN

SEBAGAI TEKNIK

Perhatikan apa yang disampaikan Anthony (1963, diacu dalam Richards dan Rodgers 2001):

“The arrangement is hierarchical. The organizational key is that techniques carry out a method which is consistent with an approach…

…An approach is a set of correlative assumptions… An approach is axiomatic. It describes the nature of the subject…

1

Merupakan bab dari modul berjudul “Antara Pengembangan Komunitas, Partisipasi, dan Pemberdayaan: Sebuah Modul” yang sedang dalam proses penerbitan

2

Kepala Program Perencanaan dan Pengembangan Komunitas P4W-LPPM IPB, arief.rahman@apps.ipb.ac.id, +62 812 881 78 881

3

…Method is an overall plan …, no part of wich contradicts, and all of which is based upon, the selected approach. An approach is axiomatic, a method is procedural.

Within one approach, there can be many methods…

…A technique is implementational… It is a particular trick, stratagem, or contrivance used to accomplish an immediate objective. Techniques must be consistent with a method,

and therefore in harmony with an approach as well.”

Jadi, pendekatan (approach) adalah seperangkat aksioma (pernyataan yang dapat diterima sebagai kebenaran tanpa pembuktian), dan aksioma-aksioma ini menjadi dasar acuan pengembangan metode yang sifatnya prosedural, lebih seperti rencana yang memuat tahapan-tahapan, yang untuk selanjutnya dikembangkan lagi menjadi teknik-teknik yang sifatnya implementatif guna menghasilkan output-output jangka pendek. Jadi, teknik akan senantiasa konsisten dengan metode, dan keseluruhannya selaras dengan pendekatan yang digunakan.

Aksioma dalam Pendekatan Partisipatif

Aksioma ini, selain perlu diterima sebagai kebenaran, juga perlu dipandang sebagai ruh/jiwa yang memberi hidup mulai dari lahirnya pendekatan partisipatif hingga perkembangannya saat ini. Terdapat dua aksioma utama yang menjadi ruh pendekatan ini:

Bounded rationality (rasionalitas terbatas)

Bounded rationality ini awalnya lahir dari ilmu ekonomi, khususnya dalam teori pengambilan keputusan. Sebagai agen ekonomi, mulanya manusia diasumsikan memiliki rasionalitas penuh (comprehensive/fully rationality) dalam menentukan pilihan, dimana pilihan yang dijatuhkan adalah pilihan yang menghasilkan keuntungan (atau utilitas) paling tinggi dibanding alternatif lainnya.

Sepertinya perilaku manusia memang demikian adanya. Akan tetapi, untuk dapat menghasilkan keputusan yang paling tinggi tingkat utilitasnya, maka ada syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu:

a. Seluruh alternatif yang ada harus teridentifikasi;

b. Kalkulasi atas segala bentuk implikasi dari masing-masing alternatif;

Syarat-syarat ini, dalam dunia nyata, sulit (atau tidak mungkin) terpenuhi. Keterbatasan kemampuan kognitif menyebabkan manusia tidak dapat mengetahui seluruh alternatif yang mungkin, atau hanya dapat fokus dan mencerna beberapa alternatif saja sedangkan lainnya yang dianggap kurang penting ditepikan. Keterbatasan kemampuan kognitif juga menyebabkan manusia tidak dapat menghitung derajat seluruh variabel dalam mempengaruhi dan dipengaruhi oleh masing-masing alternatif. Dan ketika pilihan sudah dijatuhkan, seringkali pertimbangan rasional tidak melulu mendasarinya, ada dorongan emosional, bahkan ilusi kognitif4 yang menghalangi bekerjanya rasionalitas secara penuh.

Ini adalah penghalang dari sisi manusianya sebagai pengambil keputusan. Ada pula penghalang dari sisi lingkungan (environment), yaitu kondisi lingkungan yang dipenuhi ketidakpastian (uncertainty) (Jones 1999). Kondisi penuh ketidakpastian ini lebih ekstrem dibanding kondisi penuh risiko (risks), karena pada risiko, distribusi peluang masih diketahui, sedangkan ketidakpastian adalah kondisi ketika distribusi peluang tidak diketahui.

Paternalistic fallacy (kesalahan paternalistis)

Jenis kesalahan ini berpangkal mula dari asumsi bahwa birokrasi (pemerintah) adalah pihak yang paling mengerti apa yang terbaik untuk pembangunan, dan karenanya dapat melakukan apapun (dalam konteks pembangunan), sendirian (Uphoff & Esman 1974, diacu dalam Cernea dalam Bhatnagar & Williams [ed.] 1992). Kesalahan pikir ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi terjadi di belahan dunia manapun sebagaimana dinyatakan oleh Chambers (diacu dalam UN-Habitat 2001):

“From the 1950s through the 1960s and 1970s, in the prevailing orthodoxies of development, it was the professionals who had the answers...poor and local people had

the problem, …”

4 Secara rasional, merokok dipahami sebagai aktivitas yang tidak ada manfaat kecuali mudharatnya.

Tetapi, banyak orang yang memahami hal ini tetapi tetap juga merokok. Ini menjadi contoh dorongan selain rasio terhadap perilaku.

Tentu, pertanyaan awal yang mengemuka adalah: mengapa ini disebut kesalahan? Dan jawabannya terkait dengan aksioma pertama. Dengan kondisi rasionalitas terbatas, bagaimana mungkin birokrasi menjadi pihak yang paling mengerti apa yang terbaik? Dengan kondisi rasionalitas terbatas, bagaimana mungkin birokrasi dapat melakukan segalanya dengan benar, sendirian?

Salah asumsi ini diidap oleh pemerintah sentralistis, ketika segala keputusan pembangunan dihasilkan di atas dan diturunkan ke bawah (top down). Dan hasilnya di lapangan semakin menegaskan bahwa pendekatan paternalistis ini memang sebuah kesalahan, ketika banyak inisiatif pembangunan yang tidak berkelanjutan, baik karena tidak tepat guna, tidak tepat sasaran, ataupun karena keengganan atau ketidaksiapan masyarakat untuk melanjutkan. Tidak hanya di level proyek saja, di level kebijakan pun, pendekatan paternalistis yang digunakan bukannya menguatkan tatanan melainkan justru menghancurkannya5.

Inilah dua aksioma utama yang menjadi fondasi dalam pendekatan partisipatif, yang membentuk metode dan teknik-teknik partisipatif. Aksioma tentunya membawa implikasi lanjutan yang bersifat lebih operasional, sebagaimana halnya nilai dan norma yang membentuk laku.

Implikasi Atas Aksioma

Dari dua aksioma tersebut, terdapat empat implikasi yang memberi bentuk pada pendekatan partisipatif:

Bounded rationality ≠ irrationality, but reverse the direction

Pertama, orang dengan rasionalitas terbatas bukan berarti berperilaku irasional. Pemahaman akan keterbatasan justru menunjukkan rasionalitas, berlawanan dengan comprehensive rationality yang ideal tetapi tidak riil di dunia nyata.

Orang dengan rasionalitas terbatas adalah orang yang inginnya rasional (intendedly rational), akan tetapi karena arsitektur kognitif dan emosi manusia, seringnya gagal, dan kegagalan itu akan berdampak besar jika terjadi pada

5

keputusan-keputusan penting (Jones 1999). Oleh karena itu, pemahaman akan keterbatasan justru memaksa orang berpikir untuk meminimumkan kegagalan.

Simon (1983, diacu dalam Jones 1999) menyatakan:

“In detailing the general requirements of an organism operating under bounded (as contrasted with comprehensive) rationality, … notes the following requisites: (a) “Some way of focus- ing attention,” (b) “a mechanism for generating alternatives,” (c) “a capacity

for acquiring facts about the environment,” and (d) “a modest capacity for drawing inferences from these facts.”

Dalam situasi keterbatasan rasionalitas, orang membutuhkan tiga hal ini (i) meletakkan fokus pada hal-hal (tujuan, alternatif, dan implikasi) kunci, (ii) mekanisme untuk melahirkan alternatif-alternatif, dan (iii) kapasitas untuk mendapatkan fakta-fakta tentang kondisi lingkungan, serta kapasitas untuk menarik kesimpulan terhadapnya.

Bagaimana memenuhi ketiga hal tersebut? Bagaimana mekanismenya? Jones (1999) menyatakan:

“If people are handicapped by limited cognition, and if the world is fundamentally complex and ambiguous, then it made sense for a decision maker to (a) … and (c) be willing to

reverse direction based on feedback from the environment.”

Reverse the direction, membalikkan arah, itulah caranya. Apa yang semula top

down, dibalikkan menjadi bottom up. Apa yang semula terakhir, dibalikkan menjadi yang pertama (sebagaimana Robert Chambers memberi judul bukunya pada tahun 1983 “Rural Development: Putting The Last First”). Dan apa yang semula dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah, menjadi dilakukan dengan melibatkan masyarakat.

secara pribadi/pihak-pihak tertentu menjadi informasi yang dibagi dan dimiliki bersama, yang awalnya hanyalah potongan puzzle menjadi gambaran utuh, dan yang awalnya bertentangan menjadi terverifikasi. Dengan cara inilah informasi-yang-mendekati-sempurna (quasi-perfect information) bisa didapatkan, dengan cara inilah kendala bounded rationality dapat diatasi. Kita memperoleh kapasitas untuk mendapatkan fakta-fakta tentang kondisi lingkungan serta kapasitas untuk menarik kesimpulan terhadapnya. Kita dapat secara lebih tepat meletakkan fokus pada hal-hal (tujuan, alternatif, dan implikasi) kunci, dan melahirkan alternatif-alternatif secara lebih lengkap.

Skala partisipasi: mikro berarti lebih tinggi

Reverse the direction berarti melibatkan masyarakat secara aktif, secara

langsung, dalam proses-proses pembangunan, mulai dari perencanaannya hingga pelaksanaan dan evaluasinya. Ini membalikkan kondisi sebelumnya dimana masyarakat hanya menjadi penerima pasif saja.

Muncul pertanyaan berikutnya: mengapa masyarakat perlu dilibatkan secara langsung dalam proses pembangunan, ketika pada sistem demokrasi, rakyat telah terwakili melalui kelembagaan legislatif? Dan di Indonesia, bukankah legislatif menjadi semakin kuat semenjak Orde Reformasi, dibanding orde sebelumnya?

Ada dua jawaban atas pertanyaan ini, dan jawaban pertama klasik (serta nyata) adanya, bahwa banyak motif yang menggerakkan para wakil rakyat kita, dan motif untuk mewakili suara konstituen bisa jadi bukan motif penggerak utama dalam proses-proses pengambilan kebijakan publik. Telah (begitu) banyak kasus yang menunjukkan situasi ini kepada kita. Dan, saya hendak mengutip pernyataan Moynihan (1969, diacu dalam Arnstein 1969):

“In what sense can the representative system be said to have “spoken for” this community, during the long years of neglect and decay?”

Jawaban kedua bersifat lebih substantif: pelibatan langsung masyarakat sangat dimungkinkan pada level perencanaan mikro, seperti Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), hingga level desa/kelurahan. Semakin mikro skala perencanaan, semakin tinggi pelibatan langsungnya. Contoh ekstremnya pada level keluarga, jika anda hendak merencanakan liburan keluarga, anda dapat membahasnya secara langsung dengan seluruh anggota keluarga tanpa perlu ada sistem perwakilan.

Dan demikian sebaliknya. Semakin makro skala perencanaan, semakin rendah pelibatan langsungnya, dan perwakilan menjadi dibutuhkan. Gambar 1 menunjukkan hal ini.

Gambar 1. Skala perencanaan berbanding terbalik dengan tingkat pelibatan langsung masyarakat

Jadi, kedua, pendekatan partisipatif lebih banyak bermain di ranah pembangunan pada skala mikro (RT, RW, dusun, hingga desa). Metode-metode partisipatif yang kesohor, seperti Participatory Rural Appraisal (PRA), Rapid Rural Appraisal (RRA), sebagaimana namanya, adalah metode yang diterapkan di level desa.

yang diserahkan kepadanya. Kondisi ini terjadi di hampir semua negara dengan sistem demokrasi, dan untuk Indonesia, hanya urusan waktu saja hingga itu terjadi. Kedua, konflik yang meluas dan melibatkan masyarakat lokal yang terjadi di berbagai daerah dewasa ini, seringkali dipicu di level mikro (khususnya terkait pengelolaan sumber daya alam). Pendekatan partisipatif memungkinkan kita untuk lebih memahami dan mengelola potensi-potensi konflik yang ada sehingga tidak tercetus menjadi konfrontasi dan krisis. Apalagi, pendekatan ini membuat semua pihak dapat bersuara dan didengar, proses komunikasi yang seringkali buntu pada fase pra-konflik di banyak kasus hingga tercetuslah konfrontasi.

Ketiga, sistem perencanaan pembangunan yang ada di negara kita saat ini6

memungkinkan untuk hasil perencanaan di tingkat mikro dibawa dan membentuk perencanaan makro melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang awalnya dilakukan di tingkat desa, kemudian hasilnya dimusyawarahkan pada Musrenbang Kecamatan, selanjutnya diteruskan ke Musrenbang Kabupaten/Kota, hingga dilanjutkan ke Musrenbang Provinsi dan berujung pada Musrenbang Nasional.

Meninggalkan kesalahan paternalistis dengan tidak terjebak pada kesalahan populis, menjaga keseimbangan antara keduanya

Ketiga, kesalahan paternalistis jangan membuat kita menjadi romantis sehingga terjerumus pada kesalahan berikutnya: populist fallacy. Kesalahan populis ini memegang asumsi yang berlawanan dengan paternalistic fallacy, tetapi sama-sama salahnya. Asumsinya adalah bahwa masyarakat desa selalu tahu dan paham lebih baik dibanding orang luar serta memiliki keterampilan yang memadai untuk membangun wilayahnya (Uphoff & Esman 1974, diacu dalam Cernea dalam Bhatnagar & Williams [ed.] 1992). Asumsi ini pun dipatahkan oleh alasan yang sama: rasionalitas terbatas.

Artinya, ada keseimbangan yang perlu dijaga antara pendekatan paternalistis dan populis ini. Dalam pendekatan partisipatif, masyarakat dibukakan ruang untuk berperan serta dalam proses pembangunan, tetapi tidak dalam arti

“dilepaskan” begitu saja, melainkan ada proses-proses untuk mengorganisir, mendampingi, menguatkan, dan memberdayakan. Pendekatan partisipatif bukan dalam arti “mengangkat” masyarakat dan menafikan pihak-pihak luar, karena pihak luar itulah yang nantinya memerankan diri sebagai pengorganisir, pendamping, penguat, dan pemberdaya masyarakat.

Partisipasi mengandung hierarki, ada tingkat partisipasi yang semu

Keempat, pelibatan masyarakat tidak memiliki makna tunggal melainkan mengandung hierarki di dalamnya. Kita bisa bayangkan sekumpulan murid di dalam sebuah kelas. Diantara murid-murid tersebut, ada yang serius mendengarkan, ada yang aktif bertanya, ada yang selalu beradu argumen dengan gurunya, dan ada pula yang mengobrol dengan teman sebangkunya, atau diam-diam mengutak-atik media sosial melalui telepon selulernya, bahkan ada pula yang tertidur. Melalui contoh ini saya hendak mengajukan pertanyaan: murid manakah yang bisa dikatakan “terlibat” di kelas? Apakah kita hendak mengecualikan murid yang ngobrol, bermain ponsel, atau tertidur sebagai murid yang terlibat? Tetapi nyatanya murid-murid ini tetap hadir di kelas, tidak membolos, dan tercatat di daftar kehadiran.

Kesemua murid yang hadir, mulai dari yang tertidur hingga yang aktif bertanya, dapat dinyatakan terlibat. Tidak ada yang dapat menyangkal hal itu karena secara fisik mereka hadir di kelas. Hanya saja, yang membedakan antar mereka adalah derajat/level keterlibatannya. Antara yang tertidur dan aktif bertanya tentu beda derajatnya.

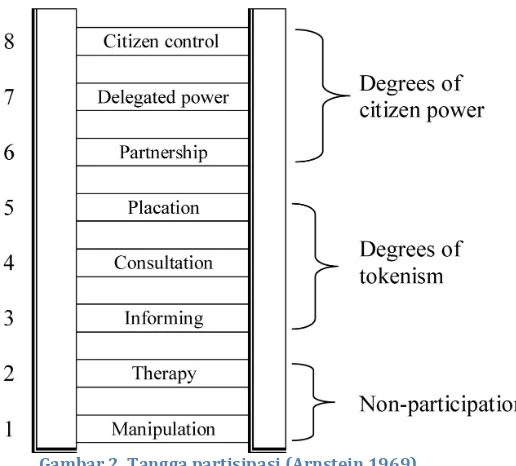

Arnstein (1969) dengan sangat baiknya mendeskripsikan derajat ini di dalam konsep ladder of participation (tangga partisipasi). Arnstein menyusun tangga partisipasi ini dalam konteks menilai tingkat keterlibatan masyarakat marginal

(the have-not) dalam program-program pemerintah. Tangga ini mengilustrasikan

Gambar 2. Tangga partisipasi (Arnstein 1969)

Kedua anak tangga terbawah (manipulation dan therapy) digolongkan sebagai kelas non-participation. Di level ini, masyarakat marginal tidak diberi ruang untuk berpartisipasi aktif selain hanya diminta untuk menerima informasi yang diberikan. Dengan kata lain, masyarakat marginal tidak turut dalam membentuk

hasil, melainkan dibentuk sebagai hasilnya. Model-model seperti pengarahan, pembinaan, penataran, adalah contoh-contoh yang tepat untuk mendeskripsikan hal tersebut.

Pada kelas yang lebih tinggi adalah tokenism (bisa diterjemahkan sebagai praktek-praktek simbolik atau pencitraan). Pada kelas ini, masyarakat marginal memang diberi kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya. Meskipun demikian, mereka tidak diberikan kekuatan yang cukup untuk memastikan bahwa apa yang disuarakan lantas ditindaklanjuti sehingga keterlibatanya tetap tidak memberikan jaminan bahwa keadaan akan berubah sebagaimana yang diaspirasikan. Seringkali, pelibatan ini hanya berhenti sebagai alat untuk melegitimasi/pembenar/pembunuh kewajiban bahwa proses sudah dilakukan secara partisipatif. Kelas ini meliputi anak tangga informing, lalu di atasnya adalah consultation, dan anak tangga teratas dalam kelas ini adalah placation (pelunakan).

adalah citizen control ini adalah kelas yang tidak sekedar memberikan ruang untuk bersuara bagi masyarakat marginal, tetapi sekaligus juga kekuatan

(power) untuk mengambil keputusan. Pada anak tangga partnership, masyarakat

marginal dapat bernegosiasi dengan pihak pengambil kebijakan. Pada dua anak tangga teratas (delegated power dan citizen control), kaum marginal memiliki suara mayoritas dalam pengambilan keputusan.

Meskipun Arnstein membangun konsepnya dalam konteks pelibatan masyarakat marginal, akan tetapi konsep tersebut juga sangat membantu kita untuk lebih memahami dan kritis terhadap kampanye/slogan-slogan yang banyak didengungkan berbagai pihak bahwa apa yang mereka lakukan sudah partisipatif. Memang, kata partisipatif kini telah menjadi kata sakti untuk melegitimasi bahwa proses yang dilakukan sudah benar. Hal ini dikarenakan semua orang bersepakat bahwa melakukan proses secara partisipatif itu adalah benar, tetapi hanya sedikit orang yang melakukannya dengan benar.

Bagaimana dengan kekritisan kita? Kita bisa mulai dengan pertanyaan sederhana ketika mendengar klaim sebuah proses dilakukan secara partisipatif: seberapa partisipatif?

Kesediaan penguasa untuk mendistribusikan ulang kekuasaan (redistribution

of power)

Kelima, dan terakhir, penjelasan tentang implikasi pertama hingga ketiga membedakan antara dua agen pembangunan: pemerintah dan masyarakat. Keduanya sama-sama terbatas rasionalitasnya, untuk meminimalkannya maka pemerintah perlu melakukan “reversing the direction” sehingga pendekatan top

down dapat dilengkapi dengan pendekatan bottom up. Pelibatan masyarakat

tentunya tidak hanya di tingkat non partisipasi dan tokenism saja (menggunakan tangga partisipasi Arnstein), tetapi juga jangan sampai terjebak pada romantika populist fallacy.

maka pendekatannya menjadi lebih demokratis dan masyarakat menjadi memiliki ruang untuk bersuara, beserta kekuatan untuk turut mengambil keputusan.

Artinya, kunci ada di tangan pemerintah. Kehendak untuk membuka kunci kadang-kadang bukan lahir dari kesadaran pemerintah sebagai benevolent

institution (kelembagaan penyelamat), tetapi juga dari tekanan lingkungan

(termasuk publik) yang merembet menjadi tekanan politik. Transisi pemerintahan dari Orde Baru ke Orde Reformasi mungkin dapat menjadi contoh.

Apakah pembukaan ruang untuk berpartisipasi ini adalah pengakuan

(recognition) atau pemberian (grant) dari pemerintah kepada masyarakat? Isu ini

dapat menjadi perdebatan panjang tersendiri yang tak hendak dikupas dalam paper ini. Terlepas dari apakah pengakuan atau pemberian, yang jelas ada distribusi ulang kewenangan (redistribution of power) dalam penerapan pendekatan partisipatif.

Kondisi ini tercermin pada tangga partisipasi Arnstein yang hendak menyampaikan bahwa partisipasi sebenarnya merupakan distribusi ulang kekuatan/kekuasaan/kewenangan (redistribution of power), dari yang sebelumnya terpinggirkan menjadi pihak yang suaranya ikut menentukan, dari yang sebelumnya tidak pernah dilibatkan menjadi pelaku utama, dari yang sebelumnya menjadi bagian dari obyek yang direncakan menjadi subyek yang turut merencanakan, dan dari penonton di pinggiran menjadi pemain kunci.

Apalah arti partisipasi tanpa authority? Dalam kata “partisipasi” terkandung makna “tanggung jawab”, yaitu tanggung jawab warga untuk aktif berperan dalam pembangunan masyarakat dan wilayahnya. Tetapi, beban tanggung jawab jika tidak disertai dengan kewenangan yang memadai akan menjadi seperti yang dinyatakan UN-HABITAT (2001):

“Responsibility without authority can be a trap.”

Tanpa pemenuhan syarat cukup ini, partisipasi menjadi “kosong”, partisipasi yang tidak menguntungkan siapapun kecuali “mereka”, ialah pihak-pihak yang secara sengaja membuat partisipasi semu, sebagaimana dituangkan dalam poster protes mahasiswa Perancis pada tahun 1968 berikut ini:

Gambar 3. Poster protes mahasiswa Perancis pada tahun 1968 yang kira-kira berarti “Saya berpartisipasi, kamu berpartisipasi, dia berpartisipasi, kita berpartisipasi, dan mereka untung.”

Sumber: Arnstein (1969)

Distribusi ulang kekuasaan ini bukan lagi mirip, tetapi sama dengan desentralisasi. Mari kita tengok definisi desentralisasi dalam konteks pemerintahan: penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). Bukankah penyerahan wewenang ini adalah sama dengan redistribusi kekuasaan?

Kelima implikasi dari dua aksioma ini memberi bentuk pada pendekatan partisipatif. Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, kita dapat menarik kerangka dari pendekatan partisipatif:

a. Sebuah pendekatan untuk memberikan ruang bagi masyarakat berpartisipasi secara langsung dalam proses pengambilan keputusan terkait urusan-urusan publik agar keputusan yang diambil didasari informasi yang mendekati sempurna (quasi-perfect information) dengan akseptabilitas tinggi,

b. Karena bentuk partisipasinya adalah partisipasi langsung (bukan partisipasi perwakilan), maka pendekatan partisipatif lebih banyak bermain pada skala mikro (RT, RW, dusun, dan desa),

c. Ruang yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi juga harus disertai kewenangan yang memadai sehingga pendekatan partisipatif juga mencakup distribusi ulang kekuasaan (redistribution of power), bukan sekadar partisipasi semu,

d. Meskipun demikian, masyarakat tidak dibiarkan sendiri dalam memanfaatkan ruang yang dibuka dan kewenangan yang didistribusikan. Agar pemanfaatannya dapat lebih bertanggungjawab dan berkualitas, maka diperlukan proses-proses pengorganisasian, pendampingan, penguatan, dan pemberdayaan yang dilakukan oleh pihak-pihak luar (outsiders),

e. Pelibatan pihak luar dalam pendekatan partisipatif adalah untuk mengorganisir, mendampingi, menguatkan, dan memberdayakan dengan tujuan akhir adalah keberdayaan masyarakat,

f. Dengan demikian, ada syarat perlu (necessary condition) agar pendekatan partisipatif menjadi bermakna dan bukan partisipasi kosong belaka. Syarat perlu-nya adalah kesediaan pemerintah untuk mendistribusikan ulang kekuasaan (willingness to power sharing) sehingga partisipasi warga disertai dengan kewenangan yang memadai,

g. Pemenuhan syarat perlu berjalan secara paralel dengan proses-proses pengorganisasian, pendampingan, penguatan, dan pemberdayaan.

Dan pendekatan partisipatif ini pun dioperasionalkan lebih lanjut ke dalam metode dan teknik-teknik partisipatif.

Pustaka

Arnstein SR. 1969. A Ladder of Citizen Participation. JAIP. Vol (35). No. 4. p: 216 – 224.

Cernea MM. 1992. The Building Blocks of Participation: Testing a Social Methodology. Di dalam: Bhatnagar B & Williams AC, editor. Participatory Development and the

World Bank: Potential Directions for Change. Washington, D.C.: The World Bank.

Richards JC, Rodgers TS. 2001. Approaches and Methods in Language Teaching. New York: Cambridge University Pr.

Selten R. 1999. What is bounded rationality?. Discussion Paper B-454. Uni Bonn.