DAYA ANTIBAKTERI EKSTRAK ETANOL, FRAKSI ETIL ASETAT, DAN PERASAN DAUN LIDAH MERTUA (Sansevieria trifasciata Prain)

TERHADAP BAKTERI Staphylococcus aureus ATCC 25923 DAN Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Farmasi (S.Farm.)

Program Studi Farmasi

Oleh :

Palma Aprilia Talino Batuah

NIM :108114149

FAKULTAS FARMASI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA

i

DAYA ANTIBAKTERI EKSTRAK ETANOL, FRAKSI ETIL ASETAT, DAN PERASAN DAUN LIDAH MERTUA (Sansevieria trifasciata Prain)

TERHADAP BAKTERI Staphylococcus aureus ATCC 25923 DAN Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Farmasi (S.Farm.)

Program Studi Farmasi

Oleh :

Palma Aprilia Talino Batuah

NIM :108114149

FAKULTAS FARMASI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA

iv

HALAMAN PERSEMBAHAN

“There is only one way to learn. It’s through action.

Everything you need to know you have learn through your

journey.

”

Paulo Coelho

Kupersembahkan karya ini untuk :

Tuhan Yesus,

Ayah dan ibu, kak icha, dek ria, sahabat,

v PRAKATA

Puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas berkat, kasih dan

kesempatan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “DAYA ANTIBAKTERI EKSTRAK ETANOL, FRAKSI ETIL ASETAT, DAN PERASAN DAUN LIDAH MERTUA (Sansevieria trifasciata Prain) TERHADAP BAKTERI Staphylococcus aureus ATCC 25923 DAN Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Farmasi (S. Farm) program studi

fakultas farmasi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Dalam proses pengerjaan skripsi ini, penulis mendapat bimbingan,

dukungan, kritik dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin

mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Ipang Djunarko, M.Sc., Apt., selaku Dekan Fakultas Farmasi

Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

2. Bapak Yohanes Dwiatmaka, M.Si., selaku Dosen Pembimbing dan Penguji

yang telah memberi bimbingan, dukungan, saran dan meluangkan waktu

untuk berdiskusi bersama Penulis dalam proses pembuatan skripsi ini.

3. Dosen Penguji, Bapak Prof. Dr. C. J. Soegihardjo, Apt. yang telah

meluangkan waktunya untuk menguji dan memberikan bimbingan, kritik, dan

vi

4. Dosen Penguji, Ibu Dr. Erna Tri Wulandari, M. Si., Apt. yang telah

meluangkan waktunya untuk menguji dan memberikan bimbingan, kritik, dan

saran yang berhubungan dengan skripsi penulis.

5. Ibu Dr. Sri Hartati Yuliani, M.Si., Apt selaku Kepala Laboratorium Fakultas

Farmasi Universitas Sanata Dharma.

6. Ibu Christophori Maria Ratna Rini Nastiti, M. Pharm., Apt., selaku Dosen

Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan semangat

kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi Penulis.

7. Bapak Wagiran, Bapak Mukminin, Mas Sigit, Mas Andri beserta Laboran dan

karyawan lain yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Ibu Maria Dwi Jumpowati, S. Si. yang telah bersedia menyediakan waktunya

untuk berdiskusi, memberikan saran, dan semangat untuk Penulis.

9. Teman-teman FKK B 2010 Farmasi Universitas Sanata Dharma atas

dukungan, semangat, dan canda tawa yang selalu menyeimbangkan

kejenuhan yang dialami Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

10.Teman-teman seperjuangan di Laboratorium Mikrobiologi dan Laboratorium

Farmakognosi Fitokimia yang selalu menemani dan saling mendukung untuk

menyelesaikan skripsi ini.

11.Kakak, Adik, dan teman-teman senasib sepenanggungan angkatan 2010 di

Asrama Syantikara yang memberikan warna-warni kehidupan bagi Penulis

vii

12.Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu yang telah

membantu secara langsung maupun tidak langsung demi kelancaran skripsi

ini.

Penulis menyadari dalam penulisan naskah skripsi ini masih terdapat

kekurangan. Penulis membuka diri terhadap kritik dan saran yang membangun

agar skripsi ini dapat menjadi lebih baik. Akhir kata, Penulis berharap agar skripsi

ini dapat berguna dan bermanfaat terutama demi kemajuan ilmu pengetahuan

khususnya ilmu Farmasi, lebih khusus lagi dalam bidang Mikrobiologi Farmasi.

x DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ... i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ... ii

HALAMAN PENGESAHAN ... iii

HALAMAN PERSEMBAHAN ... iv

PRAKATA ... v

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ... viii

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS ... ix

DAFTAR ISI ... x

DAFTAR TABEL ... xiii

DAFTAR GAMBAR ... xiv

DAFTAR LAMPIRAN ... xv

INTISARI ... xvii

ABSTRACT ... xviii

BAB I. PENGANTAR ... 1

A. LATAR BELAKANG ... 1

1. Rumusan masalah... 4

2. Keaslian penelitian ... 4

3. Manfaat penelitian ... 6

B. TUJUAN PENELITIAN ... 6

1. Tujuan umum ... 6

xi

BAB II. PENELAAHAN PUSTAKA ... 8

A. Infeksi Luka Bakar ... 8

B. Tanaman Sansevieria ... 9

C. Ekstraksi ... 11

D. Kromatografi Lapis Tipis ... 13

E. Senyawa Fitokimia ... 15

F. Staphylococcus aureus ... 18

G. Pseudomonas aeruginosa... 19

H. Metode Uji Kepekaan Antibakteri ... 21

I. Landasan Teori ... 22

J. Hipotesis ... 23

BAB III. METODE PENELITIAN ... 24

A. Jenis dan Rancangan Penelitian... 24

B. Variabel dan Definisi Operasional... 24

1. Variabel penelitian ... 24

2. Definisi operasional ... 25

C. Bahan Penelitian ... 26

D. Alat Penelitian ... 26

E. Tata Cara Penelitian ... 27

1. Determinasi daun S. trifasciata ... 27

2. Pengumpulan bahan daun S. trifasciata ... 27

3. Pembuatan ekstrak daun S. trifasciata dengan metode maserasi ... 27

xii

5. Pembuatan perasan daun S. trifasciata ... 28

6. Preparasi mikroba uji ... 28

7. Sterilisasi peralatan dan media ... 29

8. Pengujian potensi antibakteri secara metode difusi sumuran ... 29

9. Pengujian kepekaan antibiotik dengan menentukan nilai KHM dan KBM dengan dilusi padat ... 31

10.Uji fitokimia ekstrak daun S. trifasciata ... 32

11.Kromatografi Lapis Tipis (Uji Penegasan Senyawa Flavonoid) ... 34

F. Analisis Hasil ... 34

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN ... 36

A. Pengumpulan Bahan dan Identifikasi Daun Sansevieria trifasciata ... 36

B. Penyiapan Bahan Daun S. trifasciata ... 37

C. Maserasi, Fraksinasi, dan Pemerasan Daun S. trifasciata ... 38

D. Pengujian Potensi Antibakteri Secara Metode Sumuran ... 41

E. Uji Fitokimia Ekstrak Etanol, Fraksi Etil Asetat dan Perasan Daun S. trifasciata ... 50

F. Uji Penegasan dengan Kromatografi lapis Tipis (KLT) ... 55

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN ... 59

A. Kesimpulan ... 59

B. Saran ... 59

DAFTAR PUSTAKA ... 60

LAMPIRAN ... 65

xiii

DAFTAR TABEL

Tabel I. Rendemen hasil ekstraksi, fraksinasi, dan pemerasan daun

S. trifasciata dengan pelarut etanol 96% dan etil asetat ... 40

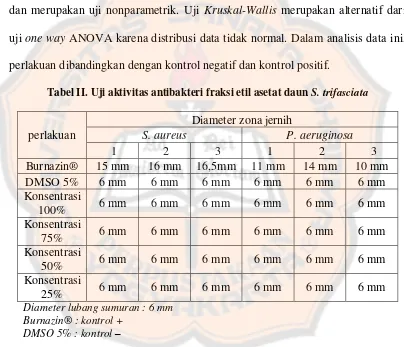

Tabel II. Uji aktivitas antibakteri fraksi etil asetat daun S. trifasciata .... 45

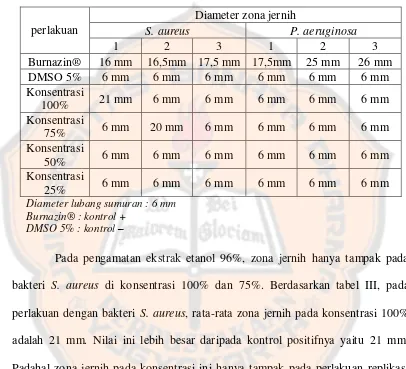

Tabel III. Uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun S. trifasciata ... 46

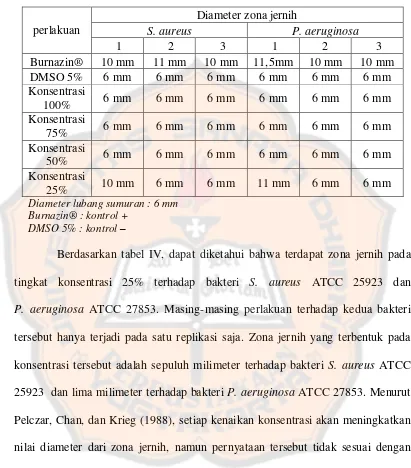

Tabel IV. Uji aktivitas antibakteri perasan daun S. trifasciata ... 48

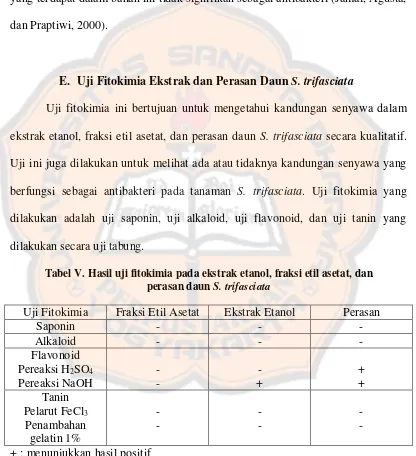

Tabel V. Hasil uji fitokimia pada ekstrak etanol, fraksi etil asetat, dan

perasan daun S. trifasciata ... 50

Tabel VI. Hasil uji KLT pada ekstrak etanol, fraksi etil asetat

xiv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tanaman S. trifasciata ... 37

Gambar 2. Fraksinasi dengan etil asetat ... 40

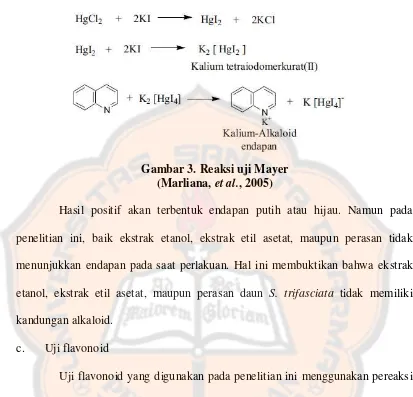

Gambar 3. Reaksi uji Mayer ... 52

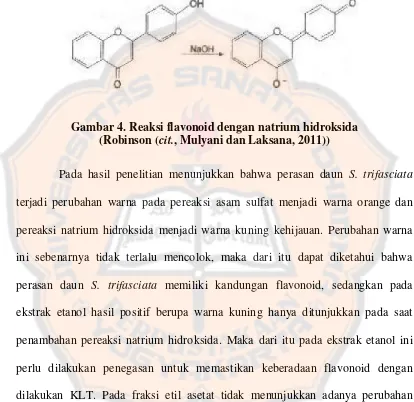

Gambar 4. Reaksi flavonoid dengan natrium hidroksida ... 53

xv

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Determinasi Tanaman S. trifasciata Prain ... 66

Lampiran 2. Sertifikat Hasil Uji Bakteri Staphylococcus aureus ATCC 25923 67

Lampiran 3. Sertifikat Hasil Uji Bakteri

Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 ... 68

Lampiran 4. Foto Proses Penyiapan Bahan Daun S. trifasciata ... 69

Lampiran 5. Kontrol Kontaminasi, Kontrol pertumbuhan bakteri S. aureus,

Kontrol pertumbuhan bakteri P. aeruginosa ... 70

Lampiran 6. Foto Variasi Konsentrasi Ekstrak Etanol, Fraksi Etil Asetat, dan

Perasan Daun S. trifasciata ... 72

Lampiran 7. Hasil Uji Antibakteri Fraksi Etil Asetat Daun S. trifasciata

terhadap Staphylococcus aureus ATCC 25923 dengan

Metode Sumuran ... 73

Lampiran 8. Hasil Uji Antibakteri Fraksi Etil Asetat Daun S. trifasciata

terhadap Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 dengan

Metode Sumuran ... 74

Lampiran 9. Hasil Uji Antibakteri Ekstrak Etanol Daun S. trifasciata

terhadap Staphylococcus aureus ATCC 25923 dengan

Metode Sumuran ... 75

Lampiran 10. Hasil Uji Antibakteri Ekstrak Etanol Daun S. trifasciata

terhadap Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 dengan

Metode Sumuran ... 76

Lampiran 11. Hasil Uji Antibakteri Perasan Daun S. trifasciata

terhadap Staphylococcus aureus ATCC 25923 dengan

xvi

Lampiran 12. Hasil Uji Antibakteri Perasan Daun S. trifasciata

terhadap Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 dengan

Metode Sumuran ... 78

Lampiran 13. Analisis Statistik ... 79

Lampiran 14. Hasil Uji Tabung Kandungan Fitokimia ... 86

Lampiran 15. Uji Penegasan Kandungan Flavonoid dengan Kromatografi

xvii INTISARI

Luka bakar dapat menyebabkan kecacatan, ketidaknyamanan, bahkan kematian bagi penderita. Salah satu penyebab kematian bagi penderita luka bakar adalah infeksi yang disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus dan

Pseudomonas aeruginosa. Tanaman Lidah Mertua (Sansevieria trifasciata Prain)

adalah salah satu tanaman hias yang memiliki banyak manfaat sebagai tanaman antibakteri karena tanaman ini memiliki kandungan fitokimia antara lain saponin, alkaloid, flavonoid, dan tanin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daya antibakteri pada tanaman S. trifasciata dengan pelarut etanol, etil asetat, dan perasan air yang selanjutnya untuk mengetahui Kadar Hambat Minimum (KHM)

dan Kadar Bunuh Minimum (KBM) terhadap bakteri S. aureus ATCC 25923 dan

P. aeruginosa ATCC 27853. Masing-masing bahan dibuat dalam konsentrasi 100%, 75%, 50%, dan 25% v/v.

Uji daya antibakteri pada ekstrak etanol, fraksi etil asetat, dan perasan

daun S. trifasciata terhadap bakteri S. aureus ATCC 25923 dan

P. aeruginosa ATCC 27853 dilakukan dengan metode difusi sumuran, untuk mengetahui perbedaan hasil diameter zona jernih tiap konsentrasi dengan kontrol negatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fraksi etil asetat tidak memiliki aktivitas antibakteri pada kedua bakteri. Ekstrak etanol menunjukkan zona jernih pada bakteri S. aureus ATCC 25923 di konsentrasi 100% dan 75%. Setelah dianalisis dengan Kruskal Wallis menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan aktivitas antibakteri yang bermakna antara ekstrak etanol daun S. trifasciata

dengan kontrol negatif. Pada perasan daun S. trifasciata menunjukkan aktivitas

antibakteri yang lemah pada S. aureus ATCC 25923 dan

P. aeruginosa ATCC 27853 masing-masing di konsentrasi 25%. Pada uji Kruskal Wallis terdapat perbedaan tidak bermakna antara perasan daun S. trifasciata

dibandingkan dengan kontrol negatif. Berdasarkan uji kandungan fitokimia, fraksi etil asetat tidak memiliki kandungan saponin, tanin, alkaloid, maupun flavonoid. Ekstrak etanol dan perasan daun S. trifasciata memiliki kandungan flavonoid yang dipertegas dengan uji KLT.

xviii ABSTRACT

Burn can cause disabilities, inconvenience, even death for patients. One of the leading causes of death for patients with burn was infection caused by

Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa. Sansevieria trifasciata

Prain ornamental plants is one that has many benefits as plants antibacterial because this plant contains phytochemical saponin, alkaloid, flavonoid, and tannin. Research was meant to know antibacterial plant S.trifasciata with solvent ethanol, ethyl acetate, and juice the next to know Minimum Inhibitory Concentration (MIC) and Minimum Bactericidal Concetration (MBC) against

S. aureus ATCC 25923 dan P. aeruginosa ATCC 27853. Each items made in concentration 100%, 75%, 50%, and 25% v/v.

The antibacterial assay on ethanol extract, ethyl acetate fraction, and

juice S.trifasciata leaves against S. aureus ATCC 25923 and

P. aeruginosa ATCC 27853 was conducted using diffusion method to determine difference between diameter result each concentration with negative control. Results of the study showed that the ethyl acetate fraction does not have such antibacterial on the two bacteria. Ethanol extract shows a clear zone on

S.aureus ATCC 25923 at concentration 100% and 75% in a repetition. After that

Kruskal Wallis test shows that there is no significant difference between ethanol extract S. trifasciata leaves with negative control. In juice shows such antibacterial is weak in S. aureus ATCC 25923 dan P. aeruginosa ATCC 27853 each in 25%, Kruskal Wallis test was not significant difference compare with negative controls. Based on phytochemical analysis, ethyl acetate fraction

S. trifasciata leaves did not contain saponin, tannin, alkaloids, and flavonoids. Ethanol extract and juice S.trifasciata leaves contains flavonoid that confirm with KLT test.

1

BAB 1 PENGANTAR

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keanekaragaman

hayati, salah satunya tanaman. Tanaman yang tumbuh di negara Indonesia

memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan sebagai obat dan bahan baku

obat. Penggunaan tanaman sebagai obat sudah digunakan sejak zaman dahulu dan

telah disebarkan secara turun-temurun ataupun dari mulut ke mulut. Menurut

Fajiriah, Darmawan, Sundowo, dan Artanti (2007), tanaman secara fungsional

tidak lagi digunakan sebagai penghias saja, tetapi juga sebagai tanaman obat yang

multi fungsi. Pengobatan yang dilakukan dengan tanaman dipandang sebagai

alternatif yang terjangkau sehingga banyak diminati oleh masyarakat.

Pada saat ini luka bakar menjadi masalah yang diperhatikan banyak

orang. Luka bakar adalah luka pada jaringan yang disebabkan oleh suhu panas,

kimia, elektrik, dan radiasi. Luka bakar merupakan suatu masalah karena dapat

menyebabkan ketidaknyamanan, kecacatan, dan kematian. Di United State of

America (USA) sekitar 2,5 juta orang yang menderita luka bakar memerlukan

penanganan medik setiap tahun. Lebih dari 100.000 pasien masuk rumah sakit dan

sekitar 12.000 orang meninggal karena luka bakar tiap tahun (Mayhall, 2003).

Secara umum, semua luka bakar akan segera mengalami kontaminasi

setelah cedera, baik oleh flora endogen atau organisme residen dari fasilitas

maka dapat terjadi infeksi. Infeksi merupakan salah satu penyebab kematian

pasien infeksi luka bakar yang dapat disebabkan oleh banyak hal, salah satunya

bakteri. Bakteri yang sering ditemukan pada penyakit infeksi luka bakar adalah

Staphylococcus aureus dan Pseudomonas aeruginosa (Church, Elsayed, Reid,

Winston, dan Lindsay, 2006). Stafilokokus merupakan organisme penyebab

infeksi yang paling dominan, salah satunya pada luka bakar. Menjelang akhir

tahun 1950-an, bakteri gram negatif terutama spesies Pseudomonas muncul

sebagai organisme dominan. Pseudomonas dapat menyebabkan infeksi pada luka

bakar akibat adanya penurunan daya tahan tubuh. (Soedarmo, dkk., 2008).

Salah satu alternatif terapi dalam penyembuhan infeksi luka bakar

dengan menggunakan tanaman obat yang memiliki kandungan antibakteri.

Antibakteri bekerja menghambat serta membunuh bakteri penyebab infeksi

tersebut. Keberhasilan penggunaan antibakteri dalam mengobati infeksi sering

disertai dengan terjadinya resistensi bakteri, sehingga mengurangi efektifitas

antibakteri. Sampai saat ini para peneliti berusaha untuk mengembangkan dan

memperbaharui antibakteri. Banyaknya variasi obat antibakteri diharapkan dapat

menurunkan resistensi bakteri.

Tanaman lidah mertua (Sansevieria trifasciata Prain) merupakan salah

satu tanaman hias yang sudah mulai banyak dikenal oleh hampir semua

masyarakat Indonesia. Selain sebagai tanaman hias, tanaman ini juga dikenal

sebagai tanaman antipolutan karena kemampuannya dalam menyerap polutan

berbahaya yang terdapat di udara. S. trifasciata dapat tumbuh di dalam ruangan

yaitu S. roxburghiana dan S. liberica juga telah banyak diteliti kandungan dan

manfaatnya dalam bidang kesehatan. Pada penelitian Sheela, Jeeva, Shamila,

Lekshmi dan Brindha (2012), tanaman Sansevieria jenis S. roxburghiana

memiliki kandungan kimia antara lain alkaloid, flavonoid, saponin, dan tanin yang

dapat berfungsi sebagai antibakteri. Berdasarkan penelitian dari Philip, Kaleena,

Vallivittan, dan Kumar (2011) tanaman S. roxburghiana dapat digunakan untuk

pengobatan penyakit infeksi dan diare pada manusia. Menurut Ikewuchi,

Ikewuchi, Ayalogu, dan Onyeike (2010), tanaman S. liberica memiliki kandungan

flavonoid dan saponin, selain itu juga memiliki kandungan alkaloid dan tanin

dalam jumlah yang sedikit. Sama halnya dengan tanaman S. trifasciata dimana

dalam penelitian Gitasari (2011), tanaman tersebut memiliki aktivitas dalam

menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus.

Pemilihan pelarut dalam ekstraksi harus berdasarkan kemampuannya

dalam melarutkan zat aktif dalam bahan tanaman yang digunakan dengan

semaksimal mungkin. Etanol dan air merupakan pelarut polar yang dapat

melarutkan senyawa polar, seperti flavonoid glikosida, tanin, dan saponin (Lei,

Wang, Zhou, dan Duan, 2002). Etil asetat merupakan pelarut yang bersifat semi

polar yang dapat melarutkan senyawa flavonoid aglikon yang bersifat kurang

polar (Pranoto, Ma’ruf, dan Pringgenies, 2012).

Berdasarkan penjelasan di atas, perlu dilakukan pembuktian lebih lanjut

untuk memberdayakan tanaman S. trifasciata dalam upaya pengembangan

antibakteri dengan pengujian daya antibakteri daun S. trifasciata dengan berbagai

berupa nilai Kadar Hambat Minimum (KHM) dan Kadar Bunuh Minimum

(KBM). Pembuktian tersebut diharapkan S. trifasciata dapat dijadikan sebagai

salah satu alternatif obat antibakteri.

1. Rumusan masalah

a. Apakah ekstrak etanol, fraksi etil asetat, dan perasan daun S. trifasciata

memiliki daya antibakteri pada bakteri S. aureus ATCC 25923 dan

P. aeruginosa ATCC 27853?

b. Berapa nilai KHM dan KBM dalam ekstrak etanol, fraksi etil asetat,

dan perasan daun S. trifasciata terhadap bakteri S. aureus ATCC 25923 dan

P. aeruginosa ATCC 27853?

2. Keaslian penelitian

Sejauh pengamatan penulis, penelitian mengenai daya antibakteri ekstrak

etanol, fraksi etil asetat, dan perasan daun S. trifasciata belum pernah dilakukan.

Penelitian sebelumnya terkait dengan daya antibakteri terhadap salah satu jenis

tanaman Sansevieria, yaitu S. roxburghiana. Penelitian tentang tanaman

S. roxburghiana oleh Sheela, et al. (2012) menunjukkan bahwa daun

S. roxburghiana memiliki kandungan alkaloid, flavonoid, tanin, dan saponin. Pada

penelitian ini daun diekstraksi dengan menggunakan pelarut dietil eter, etanol, dan

aseton. Hasil uji antibakteri menunjukkan bahwa daun S. roxburghiana mampu

menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus, Pseudomonas

aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, dan Escherichia coli.

Pada penelitian Philip, et al. (2011) daun dan rhizome tanaman

S. roxburghiana memiliki kandungan karbohidrat, saponin, flavonoid, fenol,

menggunakan pelarut metanol, aseton, etil asetat dan air. Hasil uji antibakteri

menunjukkan bahwa ekstrak metanol dan aseton daun S. roxburghiana

menghambat bakteri gram positif seperti Micrococcus luteus, Bacillus cereus,

Enterococcus spp., Staphylococcus aureus, dan bakteri gram negatif seperti

Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas fluorescence,

Salmonella typhi, Salmonella paratyphi, Klebsiella pneumoniae, Shigella sonnei

dan Escherichia coli, dan juga menghambat jamur yaitu Cryptococcus spp. dan

Candida albican.

Penelitian lain yang menggunakan tanaman S. trifasciata yang diteliti

oleh Gitasari (2011) menunjukkan bahwa tanaman ini hanya dapat menghambat

pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus saja, dan diduga metabolit lainnya

tidak menunjukkan aktivitas penghambatan pada bakteri uji lain. Penelitian ini

dilakukan 2 tahap yaitu maserasi dan dilanjutkan dengan fraksinasi menggunakan

kromatografi kolom dengan pelarut kloroform:etil asetat (1:6 v/v). Selain itu,

pengujian daya antibakteri pada penelitian tersebut menggunakan metode difusi

agar cakram (paper disk). Kandungan fitokimia yang terdapat pada ekstrak kasar

daun S. trifasciata dalam penelitian ini adalah flavonoid, steroid, dan alkaloid.

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya

adalah bahan tanaman Sansevieria trifasciata yang digunakan berasal dari kebun

obat Fakultas Farmasi Sanata Dharma dengan tiga perlakuan. Bahan akan

diekstraksi dengan metode maserasi dengan pelarut etanol, fraksinasi dengan

pada penelitian ini menggunakan metode difusi sumuran dan metode dilusi untuk

melihat nilai KHM dan KBM.

3. Manfaat penelitian

a. Manfaat teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi ilmu

pengetahuan dalam bidang farmasi tentang khasiat tanaman S. trifasciata

sebagai tanaman antibakteri.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui daya antibakteri ekstrak

etanol, fraksi etil asetat, dan perasan daun S. trifasciata yang dapat

dikembangkan menjadi alternatif pengobatan penyakit infeksi luka bakar

yang disebabkan oleh bakteri S. aureus ATCC 25923 dan

P. aeruginosa ATCC 27853.

B. Tujuan Penelitian 1. Tujuan umum

Memastikan tanaman Sansevieria trifasciata sebagai tanaman yang

memiliki daya antibakteri pada bakteri S. aureus ATCC 25923 dan bakteri

P. aeruginosa ATCC 27853 untuk dapat menambah alternatif obat antibakteri.

2. Tujuan khusus

a. Mengetahui daya antibakteri ekstrak etanol, fraksi etil asetat, dan perasan

daun S. trifasciata pada bakteri S. aureus ATCC 25923 dan

b. Mengetahui nilai KHM dan KBM dalam ekstrak etanol, fraksi etil asetat, dan perasan daun S. trifasciata terhadap bakteri S. aureus ATCC 25923 dan

8

BAB II

PENELAAHAN PUSTAKA

A. Infeksi Luka Bakar

Infeksi merupakan akibat dari invasi mikroorganisme patogen ke dalam

tubuh dan reaksi jaringan yang terjadi terhadap organisme dan toksinnya.

Sebenarnya hanya ada beberapa dari beribu-ribu mikroorganisme di alam ini yang

bersifat patogen terhadap manusia. Organisme lainnya berperan sebagai flora

normal dan mereka ini menimbulkan daya tahan tubuh alamiah terhadap invasi

mikroorganisme patogen (Corwin, 2008).

Luka bakar dapat timbul akibat kulit terpapar oleh suhu tinggi, syok

listrik, atau bahan kimia. Luka bakar diklasifikasikan berdasar pada kedalaman

dan luas daerah yang terbakar. Luka bakar adalah penyebab utama morbiditas dan

mortalitas pada anak, dan sebagian besar dapat dicegah. Luka bakar yang tidak

dicegah maka akan menimbulkan komplikasi yang berarti setiap luka bakar dapat

terinfeksi yang menyebabkan cacat lebih lanjut atau kematian. Infeksi adalah

penyebab utama morbiditas dan mortalitas pada pasien yang awalnya bertahan

terhadap luka bakar luas. Infeksi luka bakar dapat disebabkan oleh agen-agen

penginfeksi salah satu contohnya adalah bakteri. Staphylococcus aureus

merupakan penyebab infeksi nosokomial paling sering pada pasien luka bakar di

rumah sakit (Corwin, 2008).

Luka bakar yang luas memengaruhi metabolisme dan fungsi setiap sel

organ tubuh memerlukan aliran darah yang adekuat, maka perubahan fungsi

kardiovaskular memiliki dampak luas pada daya tahan hidup dan pemulihan

pasien (Corwin, 2008).

B. Tanaman Sansevieria

Sansevieria trifasciata (mother-in-laws tongue) merupakan tanaman

yang telah banyak ditemukan di Indonesia yang dikenal dengan tanaman lidah

mertua. Ada juga yang menjulukinya snake plant (tanaman ular). Hal ini mungkin

dikarenakan corak beberapa jenis tanaman ini mirip dengan corak ular (Backer

dan Brink, 1968). Klasifikasi tanaman Sansevieria trifasciata Prain. adalah:

Kerajaan : Plantae

Divisi : Magnoliophyta (tumbuhan berbunga)

Kelas : Liliopsida (berkeping satu / monokotil)

Bangsa : Liliales

Suku : Agavaceae

Marga : Sansevieria

Jenis : Sansevieria trifasciata Prain.

(Plantamor, 2012)

Keragaman jenis Sansevieria memang cukup besar. Anggota genus ini

mencapai 130-140 spesies bahkan lebih dari 200 spesies. Selain itu snake plant

mudah berubah bentuk menjadi penampilan baru yang lebih stabil. Hal seperti ini

merupakan penyimpangan yang mendasari tanaman ini memiliki banyak spesies.

Saat ini diduga lebih 60 varian dihasilkan. Di Indonesia, S. trifasciata hampir

dijumpai hingga pelosok daerah. Sosok tanaman ini lebih menarik, mudah

tumbuh, dan jarang mati, meski tidak dipelihara (Purwanto, 2006).

Secara morfologi, tanaman Sansevieria pada umumnya dicirikan dengan

daun yang tebal karena kandungan airnya yang tinggi. Pada beberapa jenis

Sansevieria, daun berkedudukan seperti roset mengelilingi batang semu. Disebut

batang semu karena Sansevieria sesungguhnya tidak memiliki batang. Pada jenis

yang lain, daun berbentuk silinder. Jenis yang lain mempunyai helaian daun kaku

seperti pedang. Sansevieria merupakan tanaman monokotil sehingga memiliki

akar serabut. Selain itu, Sansevieria memiliki rhizome yang tumbuh menjalar di

atas permukaan tanah atau tumbuh di dalam tanah. Bunga Sansevieria termasuk

berumah dua yaitu benang sari dan putik terletak pada bunga yang berbeda. Bunga

Sansevieria berbau harum, terlebih pada malam hari, dan mampu bertahan sampai

tujuh hari. Biji-biji Sansevieria bersifat diploid yaitu terdapat dua embrio dalam

satu biji (Backer dan Brink, 1968).

Banyak penelitian yang telah dilakukan terhadap tanaman S. trifasciata

mengungkapkan bahwa tanaman ini memiliki banyak kandungan metabolit

sekunder. Bagian tanaman ini yang sering digunakan sebagai obat adalah daun

dan rhizome. Ekstrak daun S. trifasciata memiliki kandungan flavonoid, steroid

dan alkaloid (Gitasari, 2011). Selain itu tanaman ini juga mengandung senyawa

saponin, kardenolin dan sedikit senyawa tanin (Dewatisari, 2009). Pada penelitian

S. trifasciata mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, saponin, terpenoid, tanin,

protein, dan karbohidrat.

Sansevieria secara umum juga memiliki peranan penting di bidang

kesehatan karena kandungan kimia yang beragam pada berbagai jenis tanaman ini.

Getah spesies tertentu dipercaya mengandung antiseptik. Bagian tumbuhan yang

paling banyak digunakan sebagai obat adalah daunnya yang sering digunakan

sebagai pembalut luka pada pengobatan tradisional. Daun mentah yang

dihancurkan dapat digunakan untuk luka cacar air oleh kelompok etnis asli Afrika.

Ekstrak daun biasanya dipergunakan sebagai obat tetes mata dan penyembuhan

bila terjadi pembengkakan atau infeksi (Dalimartha, 2006). Pada penelitian yang

dilakukan oleh Sunilson, et al. (2009), ekstrak etanol dan air daun S. trifasciata

memiliki khasiat analgesik dan antipiretik yang tidak terlalu tinggi, sehingga

tanaman S. trifasciata ini dapat dijadikan alternatif pengobatan untuk mengatasi

demam dan inflamasi.

C. Ekstraksi

Dalam analisis fitokimia, harus digunakan jaringan tumbuhan segar yang

kemudian dikeringkan sebelum diekstraksi. Bila ini dilakukan, pengeringan

tersebut harus dilakukan dalam keadaan terawasi untuk mencegah terjadinya

perubahan kimia yang terlalu banyak. Bahan harus dikeringkan secepat-cepatnya,

tanpa menggunakan suhu tinggi, lebih baik dengan aliran udara yang baik. Setelah

betul-betul kering, tumbuhan dapat disimpan untuk jangka waktu lama sebelum

telah disimpan bertahun-tahun dalam analisis flavonoid, alkaloid, kuinon, dan

terpenoid (Harborne, 1987).

Ekstraksi merupakan suatu proses dalam upaya penarikan senyawa kimia

dari suatu tanaman, dimana senyawa tersebut akan terlarut dalam cairan pelarut

yang sesuai. Ekstrak merupakan hasil dari proses ekstraksi tersebut yang biasanya

merupakan sediaan kental. Ekstrak tersebut dapat menjadi sediaan kental karena

sebelumnya telah terjadi proses penguapan pelarut dan massa yang tidak

diperlukan (Dirjen POM, 2000).

Metode ekstraksi dengan menggunakan pelarut dapat dilakukan dengan

cara dingin misalnya pemerasan, maserasi dan perkolasi serta dapat pula

dilakukan dengan cara panas seperti soxlet, infusa, reflux, dan digesti. Pemilihan

metode dan jenis cairan penyari yang akan digunakan tergantung dari zat aktif

yang akan disari. Metode pemerasan digunakan untuk simplisia segar yang

diawali dengan penghancuran bahan dengan penambahan air, diperas kemudian

disaring. Metode infundasi merupakan cara sederhana untuk menyari kandungan

aktif dari simplisia yang larut dalam air panas. Perkolasi umumnya digunakan

untuk mengekstraksi serbuk kering terutama simplisia yang keras seperti kulit

batang, kulit buah, biji, kayu dan akar. Digesti adalah metode ekstraksi dengan

menggunakan pemanasan pada suhu 40°-50° C. Metode ini sangat tepat untuk

bahan yang memiliki kandungan zat aktif tahan terhadap panas (Direktorat Obat

Asli Indonesia, 2013).

Maserasi adalah salah satu metode ekstraksi dengan merendam serbuk

disebut juga ekstraksi dingin. Proses pemisahan senyawa dalam simplisia

menggunakan pelarut tertentu berdasarkan prinsip like dissolved like, dimana

suatu pelarut polar akan melarutkan senyawa polar yang terdapat dalam simplisia

tersebut. Cairan penyari yang menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga

sel yang mengandung zat aktif. Zat aktif akan larut dan karena adanya perbedaan

konsentrasi antara larutan zat aktif di dalam sel dengan di luar sel, maka larutan

yang terpekat didesak ke luar. Peristiwa tersebut berulang sehingga terjadi

keseimbangan konsentrasi antara larutan di dalam dan di luar sel (Pratiwi, 2008).

D. Kromatografi Lapis Tipis

Kromatografi lapis tipis (KLT) merupakan metode pilihan teknik

pemisahan kandungan tumbuhan bentuk kromatografi planar. Metode KLT ini

lebih khas dibandingkan kromatografi lainnya seperti kromatografi kertas karena

kepekaan, kecepatan, dan dapat lebih dapat dimodifikasi. Kepekaan KLT

memungkinkan proses pemisahan dapat dilakukan dengan jumlah bahan yang

lebih sedikit menggunakan ukuran µg. Kecepatan KLT lebih besar karena

menggunakan fase diam yang lebih padat bila diaplikasikan pada plat. Metode

KLT dapat dimodifikasi, artinya selain dengan fase diam selulosa, beberapa fase

diam yang lain juga dapat diaplikasikan pada plat kaca atau penyangga lainnya

(Harborne, 1987).

Penggunaan KLT dalam beberapa bidang digunakan untuk

mengidentifikasi senyawa dan menentukan banyaknya komponen dalam

identifikasi adalah nilai Rf. Nilai Rf ini dapat diketahui dengan membandingkan

jarak yang ditempuh solut dengan jarak yang ditempuh oleh fase gerak. Apabila

dua senyawa memiliki nilai Rf yang sama maka dua senyawa tersebut merupakan

dua senyawa yang identik jika diukur pada kondisi KLT yang sama (Gandjar dan

Rohman, 2007).

Fase diam yang biasanya digunakan dalam KLT adalah silika dan

selulosa. Fase diam merupakan penjerap berukuran kecil dengan diameter partikel

antara 10-30 µm. Semakin kecil ukuran rata-rata partikel fase diam dan semakin

sempit kisaran ukuran fase diam, maka semakin baik kinerja KLT dalam proses

pengelusiannya. Pengaplikasian fase diam dilakukan diatas plat kaca, gelas, atau

aluminium pada ketebalan tertentu, biasanya dengan ketebalan 250 µ m. Fase

gerak pada KLT merupakan campuran 2 pelarut organik agar daya elusi campuran

tersebut dapat disesuaikan sehingga terjadi pemisahan secara optimal. Pada bahan

yang bersifat polar seperti campuran metanol dan air sebaiknya menggunakan

campuran pelarut sebagai fase gerak (Gandjar dan Rohman, 2007).

Tahap pertama dalam pelaksanaan KLT adalah penotolan sampel pada

plat yang telah disapukan fase diam. Proses penotolan tidak memerlukan sampel

dalam jumlah yang banyak, karena proses kromatografi akan menjadi tidak

optimal. Penotolan yang tidak tepat akan memberikan hasil yang bias seperti

bercak yang menyebar. Tahap selanjutnya adalah tahap pengembangan, dimana

plat yang telah ditotolkan sampel dimasukkan ke dalam bejana kromatografi yang

telah diisikan fase gerak. Bejana kromatografi sebelumnya harus dijenuhkan

Jarak yang ditempuh solut

Rf =

Jarak yang ditempuh fase gerak

(Gandjar dan Rohman, 2007).

E. Senyawa Fitokimia

Beberapa senyawa fitokimia dalam tanaman dapat dimanfaatkan sebagai

obat merupakan hasil metabolisme sekunder tanaman tersebut. Metabolisme

sekunder berbeda dari metabolisme primer yang berupa asam amino, karbohidrat,

nukleotida dan lemak. Hasil dari metabolisme sekunder berupa flavonoid, tanin,

saponin, alkaloid, dan lain-lain, dimana digunakan oleh tanaman untuk

melindungi diri dari serangan bakteri, jamur, dan hama lainnya. Hampir semua

tanaman mempunyai hasil metabolisme sekunder namun akan berbeda

kandungannya tergantung dari spesies dan kadarnya tergantung dari lingkungan

tempat tanaman hidup (Lenny, 2006).

Flavonoid merupakan golongan terbesar dari senyawa fenol yang bersifat

polar, sehingga pada umumnya mudah larut dalam pelarut polar seperti etanol,

metanol, butanol, dan aseton. Senyawa fenol memiliki sifat efektif menghambat

pertumbuhan virus, bakteri, dan jamur. Mekanisme flavonoid dalam menghambat

pertumbuhan bakteri, yaitu dengan merusak permeabilitas dinding sel, mikrosom,

dan lisosom. Adanya gugus hidroksil pada gugus flavonoid dapat menyebabkan

perubahan komponen organik dan transpor nutrisi yang akhirnya akan

Menurut Stahl (cit., Herlianawati, 2005), fase gerak yang biasa

digunakan untuk menghasilkan pemisahan yang baik pada lempeng selulosa

adalah fase atas dari campuran butanol : asam asetat : air (40 : 50 : 10) v/v.

Pembanding baku yang biasanya digunakan pada kromatogram adalah rutin. Rutin

merupakan senyawa glikosida flavonol yang sangat umum terdapat dalam

tumbuhan (Harborne, 1987).

Tanin adalah senyawa polifenol yang dapat membentuk kompleks

dengan protein. Tanin terdapat luas dalam tumbuhan yang letaknya terpisah dari

enzim dan sitoplasma. Tanin dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tanin

terkondensasi dan tanin terhidrolisis. Tanin terhidrolisis dapat dihidrolisis oleh

asam atau enzim seperti tannase. Tanin terkondensasi tidak terhidrolisis menjadi

molekul yang lebih sederhana dan tidak mengandung gugus gula (Trease dan

Evans, 2002). Mekanisme tanin dalam menghambat pertumbuhan bakteri adalah

dengan menghambat pembentukan dinding sel, sehingga sel bakteri akan mati

akibat lisisnya sel bakteri karena tekanan osmotik maupun fisik (Ngajow,

Abidjulu, dan Kamu, 2013).

Tanin merupakan senyawa asam karboksilat fenol yang dapat dipisahkan

menggunakan fase diam silika gel atau selulosa. Fase gerak yang digunakan

dalam identifikasi senyawa tanin bermacam ragam. Fase gerak yang umum

digunakan adalah toluene : etil format : asam format (50 : 40 : 10) v/v (Harborne,

1987).

Alkaloid merupakan senyawa organik yang berasal dari alam yang

bentuk bebas, sebagai garam dan N-Oksida. Sebagian besar alkaloid berasa pahit

dan mudah larut dalam pelarut organik (Harborne, 1987). Alkaloid berperan

sebagai antibakteri dengan mengganggu komponen penyusun peptidoglikan yang

menyebabkan lapisan dinding sel tidak terbentuk sehingga berdampak pada

kematian sel (Farida, Dewa, Titis, dan Endrawati, 2010).

Menurut Stahl (cit., Herlianawati, 2005), pemisahan alkaloid secara KLT

dapat menggunakan fase diam silika gel, alumina, selulosa atau kieselguhr.

Alkaloid secara umum dapat dideteksi secara visibel. Reagen yang biasa

digunakan adalah reagen Dragendorf yang akan menghasilkan warna cokelat atau

orange (visibel) yang tidak stabil ketika dilakukan penyemprotan reagen.

Saponin tersebar luas di berbgai jenis tumbuhan. Keberadaan saponin

sangat mudah ditandai dengan pembentukan larutan koloidal dengan air apabila

digojog menimbulkan buih yang stabil (Gunawan dan Mulyani, 2004). Saponin

bekerja sebagai antibakteri dengan mengganggu stabilitas membran sel sehingga

menyebabkan sel lisis. Bakteri mengalami kerusakan membran sel dan

menyebabkan keluarnya berbagai komponen penting dari dalam sel bakteri yaitu

protein, asam nukleat dan nukleotida (Darsana, Besung, dan Mahatmi, 2012).

Menurut Stahl (cit., Herlianawati, 2005), pengujian KLT untuk saponin

menggunakan fase gerak seperti campuran kloroform : metanol : air (65 : 35 : 10)

v/v untuk memisahkan campuran glikosida terpenoid yang netral. Fase diam yang

F. Staphylococcus aureus

Taksonomi dari bakteri Staphylococcus aureus adalah sebagai berikut :

Kerajaan : Bacteria

Filum : Firmicutes

Kelas : Cocci

Bangsa : Bacillales

Suku : Staphylococcaceae

Marga : Staphylococcus

Jenis : Staphylococcus aureus

(National Center for Biotechnology Information, 2014)

Staphylococcus aureus merupakan salah satu genus stafilokokus yang

berkaitan dengan medis. Perbedaan S. aureus dengan spesies yang lain adalah

bakteri ini bersifat Gram positif. S. aureus adalah pathogen utama pada manusia.

Hampir setiap orang pernah mengalami infeksi S. aureus selama hidupnya, dari

keracunan makanan yang berat atau infeksi kulit yang kecil, sampai infeksi yang

tidak bisa disembuhkan. Secara umum bakteri stafilokokus tumbuh dengan cepat

pada berbagai tipe media dan dengan aktif melakukan metabolisme, melakukan

fermentasi karbohidrat dan menghasilkan bermacam-macam pigmen dari warna

putih hingga kuning gelap. S. aureus sering menghemolisis darah, mengkoagulasi

plasma dan menghasilkan berbagai enzim ekstraseluler dan toksin. S. aureus cepat

menjadi resisten terhadap beberapa antimikroba dan ini merupakan masalah besar

Bakteri S. aureus pertama kali diteliti oleh seorang ahli fisika dari

Jerman, Anton Rosenbach pada tahun 1884. Bakteri ini merupakan bakteri non

motil (tidak bergerak), tidak memiliki spora dan memiliki struktur seperti anggur.

Ukuran diameter selnya sekitar 1 mikrometer, jadi hanya dalam jarak 1 millimeter

bakteri ini terdiri atas 1000 sel. Bakteri S. aureus terdapat di kulit dan membran

mukosa. Selain itu S. aureus juga dapat hidup berkoloni di membran nasal karena

bakteri ini suka hidup di tempat yang hangat dan lembab. S. aureus memiliki

dinding sel yang tebal dibandingkan dengan bakteri lainnya. Hal ini menjadi salah

satu penyebab obat antibakteri sulit masuk ke dalam sel dan membunuhnya.

(Freeman-Cook dan Freeman-Cook, 2006).

Infeksi S. aureus dapat juga berasal dari kontaminasi langsung dari luka,

misalnya pasca operasi infeksi stafilokokus atau infeksi yang menyertai trauma

osteomielitis kronik setelah patah tulang terbuka, meningitis yang menyertai patah

tulang tengkorak. Jika S. aureus menyebar dan terjadi bakterimia, maka biasanya

terjadi endokarditis, osteomielitis hematogenus akut, meningitis atau infeksi

paru-paru (Brooks, et al., 2001).

G. Pseudomonas aeruginosa

Taksonomi dari bakteri Pseudomonas aeruginosa adalah sebagai berikut:

Kerajaan : Bacteria

Filum : Proteobacteria

Kelas : Gammaproteobacteria

Suku : Pseudomonadaceae

Marga : Pseudomonas

Jenis : Pseudomonas aeruginosa

(National Center for Biotechnology Information, 2014)

Pseudomonas aeruginosa merupakan bakteri Gram negatif, motil,

aerobik, beberapa galur memproduksi pigmen larut air. P. aeruginosa sering ada

dalam jumlah sedikit pada flora normal usus dan kulit manusia dan merupakan

patogen utama dari kelompok jenis pseudomonas. P. aeruginosa bersifat invasive

dan toksigenik, mengakibatkan infeksi pada pasien dengan penurunan daya tahan

tubuh, dan merupakan patogen nosokomial yang penting. P. aeruginosa tersebar

luas di alam dan biasanya ada di lingkungan lembab di rumah sakit. P. aeruginosa

dapat bersifat saprofit pada orang sehat, tetapi dapat menyebabkan penyakit pada

manusia yang memiliki ketahanan tubuh yang tidak normal (Brooks, et al., 2001).

Ciri-ciri dari bakteri ini adalah berbentuk batang dengan ukuran 0,6 x 2

mikrometer. Merupakan bakteri gram negatif yang terlihat sebagai bentuk batang

tunggal, ganda, dan kadang-kadang dalam rantai pendek. Pseudomonas

aeruginosa bersifat aerobik obligat yang tumbuh dengan cepat pada berbagai tipe

media, kadang memproduksi bau manis (corn taco-like odor). Beberapa galur

menghemolisis darah. Pseudomonas aeruginosa tumbuh baik pada 37-42°C.

Pseudomonas aeruginosa pada biakan dapat memproduksi berbagai kelompok

koloni. Dari bentuk koloni yang berbeda mungkin juga memiliki aktivitas

biokimia dan enzimatik yang berbeda, dan memberi kepekaan yang berbeda

H. Metode Uji Kepekaan Antibakteri

Dalam tahun-tahun belakangan ini, bakteri yang resisten terhadap obat

telah menyebabkan beberapa wabah infeksi yang serius, dengan banyak kematian.

Hal ini menyebabkan perlunya program survailans nasional dan internasional

untuk memantau resistensi antimikroba pada bakteri, dengan uji kepekaan

menggunakan metode yang dapat dipercaya dan menghasilkan data yang

sebanding. Ketersediaan informasi mikrobiologis dan epidemiologis akan

membantu klinisi dalam memilih obat antimikroba yang sesuai untuk pengobatan

infeksi mikroba (Vandepitte, et al., 2003).

Prinsip umum pada uji kepekaan antimikroba adalah mengukur

kemampuan zat antimikroba untuk menghambat pertumbuhan bakteri in vitro.

Kemampuan ini dapat diperkirakan melalui metode pengenceran (dilusi) dan

metode difusi. Pada uji difusi, cakram kertas atau sumuran yang diresapi

antibiotik dalam jumlah tertentu, diletakkan pada media agar yang telah ditanami

organisme uji secara merata. Suatu gradien konsentrasi zat antimikroba yang

terbentuk oleh difusi dari cakram atau sumuran dan pertumbuhan organisme uji

dihambat pada suatu jarak dari cakram atau sumuran yang terkait dengan

kepekaan organisme, disamping faktor-faktor lain (Vandepitte, et al., 2003).

Prinsip metode dilusi adalah larutan uji diencerkan hingga diperoleh

beberapa konsentrasi, kemudian masing-masing konsentrasi larutan uji

ditambahkan suspensi bakteri dalam media. Pada dilusi padat, tiap konsentrasi

I. Landasan Teori

Infeksi luka bakar merupakan suatu jenis trauma dengan morbiditas dan

mortalitas yang tinggi sehingga memerlukan penatalaksanaan khusus dalam upaya

penyembuhannya. Bakteri S. aureus dan P. aeruginosa merupakan bakteri yang

dapat menyebabkan infeksi luka bakar. Kedua bakteri ini terdapat dalam kulit

manusia dan dapat menjadi patogen apabila terjadi penurunan daya tahan tubuh

pada manusia. Sehubungan dengan itu diperlukan eksplorasi tanaman yang

memiliki aktivitas antibakteri yang dapat menjadi alternatif dalam penyembuhan

luka bakar.

Sansevieria dikenal sebagai tanaman hias dan memiliki banyak variasi

jenis. Salah satu jenis tanaman hias yang banyak terdapat di Indonesia adalah

S. trifasciata. Kandungan kimia yang terdapat dalam tanaman S. trifasciata yang

berfungsi sebagai senyawa antibakteri antara lain alkaloid, flavonoid, saponin, dan

tanin (Qomariyah, Sarto, dan Pratiwi, 2012).

Proses ekstraksi menggunakan pelarut untuk mengambil senyawa yang

sesuai dengan tingkat kepolarannya. Pelarut etanol dan air merupakan pelarut

polar yang dapat mengambil senyawa flavonoid, alkaloid, saponin, dan tanin.

Pelarut semi polar seperti etil asetat dapat menarik senyawa flavonoid aglikon

(Pranoto, et al., 2012).

Dalam menguji aktivitas antibakteri dapat dilakukan dengan dua metode

yaitu metode difusi dan metode dilusi. Metode difusi dalam uji aktivitas

antibakteri dapat dilihat dengan adanya zona jernih atau zona hambat. Metode

antibakteri, sehingga dapat diketahui dosis yang sesuai untuk pengobatan dengan

tanaman S. trifasciata. Pengujian ini dilakukan untuk melihat aktivitas kandungan

dari tanaman S. trifasciata dalam menghambat pertumbuhan bakteri S. aureus

ATCC 25923 dan P. aeruginosa ATCC 27853.

J. Hipotesis

Ekstrak etanol, fraksi etil asetat, dan perasan daun S. trifasciata memiliki

daya antibakteri terhadap S. aureus ATCC 25923 dan P. aeruginosa ATCC

24

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Rancangan Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian eksperimental dengan rancangan

acak lengkap pola satu arah. Penelitian eksperimental merupakan penelitian

dengan membandingkan kelompok murni perlakuan dan kelompok kontrol.

Rancangan penelitian ini dilakukan dengan pemilihan sampel acak dan memiliki

satu variabel bebas. Penelitian dilakukan di Laboratorium Farmakognosi

Fitokimia dan Laboratorium Mikrobiologi, Fakultas Farmasi Universitas Sanata

Dharma, Yogyakarta.

B. Variabel dan Definisi Operasional 1. Variable penelitian

a. Variabel bebas : berbagai konsentrasi ekstrak, fraksi dan perasan daun

Sansevieria trifasciata : 100, 75, 50, 25 % v/v.

b. Variabel tergantung : diameter zona jernih pertumbuhan

S. aureus ATCC 25923 dan P. aeruginosa ATCC 27853.

c. Variabel pengacau terkendali : media penanaman bakteri, suhu inkubasi

(37 ºC) dan lama inkubasi (24 jam), kepadatan suspensi bakteri yang

dilakukan uji setara dengan larutan Mc Farland II (6.108 CFU/mL), asal daun

S. trifasciata, suhu penyimpanan bahan ekstrak daun S. trifasciata, umur

tanaman, tinggi tanaman (70 - 90 cm), lebar tanaman ( 3 - 4 cm), warna

d. Variabel pengacau tidak terkendali : kelembaban ruang penyimpanan

ekstrak etanol, fraksi etil asetat, dan perasan daun S. trifasciata.

2. Definisi operasional

a. Daun Sansevieria trifasciata adalah daun tanaman hias jenis Sansevieria

yang kaku dan keras, permukaan licin, ujung daun runcing, warnanya hijau,

panjang 30 - 120 cm, lebar 2,5 - 8 cm, kedua permukaan daun terdapat

garis-garis bergelombang berwarna hijau yang letaknya melintang, dan tepi daun

berwarna kuning.

b. Ekstrak etanol daun S. trifasciata adalah daun S. trifasciata basah yang

dimaserasi dengan pelarut etanol 96% dengan menggunakan shacker selama

24 jam, lalu dipekatkan dengan rotary evaporator.

c. Fraksi etil asetat daun S. trifasciata adalah ekstrak etanol daun

S. trifasciata yang dilarutkan dengan aquadest, lalu difraksinasi dengan

pelarut etil asetat dengan menggunakan corong pisah, lalu dipekatkan dengan

rotary evaporator.

d. Perasan daun S. trifasciata adalah daun S. trifasciata basah yang

dihaluskan dengan menggunakan blender serta ditambahkan air secukupnya,

lalu diperas dengan menggunakan kain.

e. Staphylococcus aureus adalah bakteri gram positif yang diperoleh dari

Laboratorium Balai Kesehatan Yogyakarta dengan nomor ATCC 25923.

f. Pseudomonas aeruginosa adalah bakteri gram negatif yang diperoleh dari

g. Daya antibakteri adalah kekuatan ekstrak etanol, fraksi etil asetat, dan

perasan daun S. trifasciata dalam menghambat dan membunuh

S. aureus ATCC 25923 dan P. aeruginosa ATCC 27853 yang memiliki

perbedaan bermakna dibandingkan dengan kontrol negatif (DMSO 5%)

berupa zona jernih.

h. Zona jernih adalah zona atau daerah pada media yang menunjukkan

penghambatan pertumbuhan bakteri oleh suatu antibakteri.

C. Bahan Penelitian

Daun tumbuhan S. trifasciata yang diperoleh dari kebun obat Fakultas

Farmasi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, aquadest dari Laboratorium

Kimia Organik, etil asetat (General Labora®), etanol 96% teknis (General

Labora®), suspensi bakteri S. aureus ATCC 25923, suspensi bakteri

P. aeruginosa ATCC 27853, dimethyl-sulfhoxide (DMSO) 5% (Merck®), larutan

standar Mc Farland II, perak sulfadiazine (Burnazin®), media Nutrient Agar

(NA) (Oxoid®).

D. Alat Penelitian

Alat-alat gelas, yaitu Erlenmeyer, tabung rekasi, corong, labu ukur, pipet

tetes, cawan petri, batang pengaduk, gelas ukur, sendok, pelubang sumuran 6 mm,

blender (Cosmos®), Platform Shaker(Innova™ 2100), autoclave (Model KT-40,

ALP Co. Ltd Hamurasi Tokyo Japan), oven (memmert), rotary evaporator (Janke

GmbH + CoKG-D91126, Swahaban FRG Germany microbiological safety

cabinet), neraca analitik (Scaltec Instruments Heiligen stadt Germany),

mikropipet, paper disc, vortex mixer, spreader, pinset, flakon, tempat

pengembang (Chamber) KLT, penyangga lempeng kaca, kertas saring, lempeng

kaca kromatografi lapis tipis.

E. Tata Cara Penelitian 1. Determinasi daun S. trifasciata

Daun S. trifasciata dideterminasi dengan mencocokkan ciri-ciri tanaman

dengan tanaman S. trifasciata menggunakan pustaka acuan Backer dan Brink

(1968).

2. Pengumpulan bahan daun S. trifasciata

Daun S. trifasciata diperoleh dari kebun obat Fakultas Farmasi

Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Daun yang akan digunakan diambil pada

pagi hari. Kriteria daun yang diambil adalah memiliki panjang daun 70 – 90 cm,

lebar daun 3 – 4 cm, dan warna daun hijau tua dengan tepi corak berwarna kuning.

Daun S. trifasciata dicuci dengan air mengalir dan dipotong kecil-kecil ukuran 1 x

1 cm. lalu dibuat tiga perlakuan.

3. Pembuatan ekstrak etanol daun S. trifasciata dengan metode maserasi

Sebanyak 100 gram bahan daun segar yang telah dipotong kecil-kecil,

lalu dihaluskan dengan blender. Bahan selanjutnya dimasukkan dalam Erlenmeyer

dan ditambahkan pelarut etanol 96% sampai bahan terendam semua. Erlenmeyer

selama 24 jam. Selanjutnya bahan disaring dengan menggunakan corong Buchner,

lalu dipekatkan dengan rotary evaporator, disimpan dalam lemari pendingin.

4. Pembuatan fraksi etil asetat daun S. trifasciata dengan metode fraksinasi

Sebanyak 100 gram bahan daun segar yang telah dipotong kecil-kecil,

lalu dihaluskan dengan blender. Bahan selanjutnya dimasukkan dalam erlenmeyer

dan ditambahkan pelarut etanol 96% sampai bahan terendam semua. Erlenmeyer

ditutup rapat dengan alumunium foil, lalu digojog dengan menggunakan shaker

selama 24 jam. Selanjutnya bahan disaring dengan menggunakan corong Buchner,

lalu dipekatkan dengan suhu 40°C. Bahan yang telah dipekatkan, ditambah

dengan aquadest sampai seluruh ekstrak larut sempurna, lalu dimasukkan ke

dalam corong pisah. Ditambahkan pelarut etil asetat dengan jumlah yang

sebanding dengan jumlah air yang ditambahkan ke dalam ekstrak etanol

(perbandingan 1:1), lalu corong pisah ditutup untuk selanjutnya digojog. Fase etil

asetat yang diperoleh kemudian ditampung, lalu dipekatkan dengan rotary

evaporator dan disimpan pada lemari pendingin.

5. Pembuatan perasan daun S. trifasciata

Sebanyak 100 g bahan daun segar yang telah dipotong kecil-kecil,

selanjutnya dihaluskan dengan penambahan aquadest menggunakan blender.

Bahan diperas dengan menggunakan kain saring.

6. Preparasi mikroba uji

Bakteri diperoleh dari Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta.

Bakteri yang digunakan adalah P. aeruginosa ATCC 27853 yang merupakan

gram positif. Mikroba uji disetarakan kekeruhannya dengan larutan standar Mc

Farland II dengan konsentrasi mikroba 6x108 CFU/mL.

7. Sterilisasi peralatan dan media

Peralatan yang digunakan dalam penelitian, terutama yang berhubungan

dengan bakteri uji seperti: tabung reaksi, cawan petri, jarum ose, pipet ukur,

flakon, dan lain-lain disterilisasi dengan menggunakan autoklaf selama 20 menit.

Media NA yang digunakan disterilisasi dengan menggunakan autoklaf pada suhu

121ºC selama 15 menit.

8. Pengujian potensi antibakteri secara metode difusi sumuran

a. Penyiapan larutan uji

Ekstrak etanol daun S. trifasciata dibuat berbagai variasi konsentrasi.

Konsentrasi yang dibuat adalah 100 %, 75 %, 50 %, dan 25 % v/v. DMSO

5% digunakan sebagai pelarut untuk membuat tingkat konsentrasi. Hal yang

sama juga dilakukan pada fraksi etil asetat dan perasan air.

b. Penyiapan larutan perak sulfadiazine (Burnazin®) sebagai kontrol positif

Kontrol positif yang digunakan adalah krim perak sulfadiazine

(Burnazin®). Konsentrasi kontrol positif yang dibuat adalah 1 %. Sebanyak

satu gram krim Burnazin® dilarutkan menggunakan DMSO 5% ke dalam

labu ukur 100 mL, kemudian divortex.

c. Penanaman isolat Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 dan

Staphylococcus aureus ATCC 25923 secara pour plate (metode tuang)

Suspensi bakteri P. aeruginosa ATCC 25923 dan

secara aseptis. Selanjutnya media NA yang telah dicampur suspensi bakteri

dituang ke dalam cawan petri yang telah steril. Perlu dilakukan penggoyangan

untuk memastikan suspensi bakteri S. aureus ATCC 25923 dan

P. aeruginosa ATCC 27853 tercampur secara homogen dengan media NA.

Setelah memadat, diinkubasi secara terbalik selama 24 jam.

d. Pembuatan kontrol kontaminasi dan kontrol pertumbuhan bakteri uji

Uji potensi antibiotik secara difusi sumuran terlebih dahulu dibuat

kontrol pertumbuhan bakteri uji, kontrol pelarut, kontrol kontaminasi. Kontrol

pertumbuhan bakteri uji S. aureus ATCC 25923 dan

P. aeruginosa ATCC 27853 dibuat dengan mengambil 0,5 mL

masing-masing bakteri uji dan ditambahkan ke dalam media nutrientagar. Media NA

yang telah ditambahkan suspensi bakteri dituang ke dalam cawan petri steril

secara aseptis dan dibiarkan sampai memadat. Setelah agak mengering

diinkubasi secara terbalik selama 24 jam. Kontrol pelarut dilakukan dengan

membuat lubang sumuran dalam cawan petri yang telah berisi media yang

diinokulasikan bakteri uji secara aseptis dan diisi pelarut DMSO 5%. Kontrol

kontaminasi dilakukan dengan cara menuangkan media NA ke dalam cawan

petri steril.

e. Uji potensi antibiotik secara difusi sumuran

Secara aseptis, dibuat enam lubang sumuran dengan menggunakan

pelubang sumuran 6 mm pada permukaan media NA yang diatur dengan jarak

tertentu. Ekstrak etanol daun S. trifasciata dengan berbagai konsentrasi (100

selama 24 jam dengan suhu 37 ºC, cawan petri diamati zona jernih yang

dihasilkan. Daya antibakteri diamati berdasarkan diameter zona jernih yang

terbentuk dibandingkan dengan kontrol pelarut DMSO 5% diukur dengan

menggunakan penggaris. Hal yang sama juga dilakukan pada fraksi etil asetat

dan perasan air.

9. Pengujian kepekaan antibiotik dengan menentukan nilai KHM dan KBM dengan dilusi padat

Penentuan nilai KHM dan KBM dilakukan dengan melakukan metode

dilusi padat. Metode ini dilakukan dengan menambahkan ekstrak etanol daun

S. trifasciata pada masing-masing konsentrasi yang menunjukkan zona jernih

pada uji potensiasi ke dalam tabung berisi 15 mL media NA dan 0,5 mL suspensi

bakteri S. aureus ATCC 25923 dan P. aeruginosa ATCC 27853. Selanjutnya

tabung tersebut dituang ke dalam cawan petri dengan metode pour plate. Setelah

masa inkubasi, kekeruhan yang menunjukkan kepadatan pertumbuhan bakteri

diamati dan diberi penilaian menggunakan notasi (+) dan (-) jika tidak ada tampak

pertumbuhan bakteri pada media agar tersebut.

Dari pengamatan kekeruhan, dilakukan uji penegasan hasil dengan

dengan memilih cawan petri dengan tingkat kekeruhan (-) dan tingkat kekeruhan

(+). Selanjutnya, media agar yang memiliki tingkat kekeruhan (-) dicuplik 1 ose

lalu ditanam pada media agar baru dengan metode streak plate. Hal yang sama

juga dilakukan pada fraksi etil asetat dan perasan air.

Hasil uji yang digunakan adalah semua media yang memberikan

menghambat bakteri, ditandai dengan S. aureus ATCC 25923 dan

P. aeruginosa ATCC 27853 masih dapat tumbuh pada hasil streak plate,

sedangkan KBM adalah konsentrasi terkecil yang dapat membunuh bakteri,

ditandai dengan keadaan S. aureus ATCC 25923 dan P. aeruginosa ATCC 27853

sudah tidak dapat tumbuh pada hasil streak plate yang menandakan bakteri uji

mati karena larutan uji dengan konsentrasi tersebut.

10.Uji fitokimia ekstrak daun S. trifasciata

Uji fitokimia yang dilakukan adalah uji saponin, alkaloid, flavonoid dan

tanin. Kandungan senyawa fitokimia yang diuji memiliki sifat sebagai antibakteri.

a. Uji saponin

Uji busa : ekstrak etanol daun S. trifasciata diambil sebanyak satu

mililiter, ditambahkan lima mililiter air destilasi dan dikocok dalam tabung reaksi

selama 15 menit. Terbentuknya layer berupa busa setebal satu sentimeter pada

bagian atas menunjukkan adanya saponin. Hal yang sama dilakukan pada fraksi

etil asetat dan perasan daun S. trifasciata (Philip, et al., 2011).

b. Uji alkaloid

Uji Mayer : ekstrak etanol daun S. trifasciata diambil sebanyak dua

mililiter, ditambahkan dua mililiter asam klorida 1%. Selanjutnya ditambahkan

lima tetes reagen Mayer. Terbentuknya endapan warna hijau atau putih

menunjukkan indikasi adanya alkaloid. Hal yang sama juga dilakukan pada fraksi

c. Uji flavonoid

Uji asam sulfat : ekstrak etanol daun S. trifasciata diambil satu mililiter,

ditambahkan dengan asam sulfat pekat dan diamati perubahan warna menjadi

orange. Hal yang sama juga dilakukan pada etil asetat dan perasan daun

S. trifasciata (Philip, et al., 2011).

Uji natrium hidroksida : ekstrak etanol daun S. trifasciata diambil satu

mililiter, ditambahkan natrium hidroksida dan diamati perubahan warna menjadi

kuning. Hal yang sama juga dilakukan pada fraksi etil asetat dan perasan daun S.

trifasciata (Asih, 2009).

d. Uji tannin

Uji besi (III) klorida : ekstrak etanol daun S. trifasciata diambil satu

mililiter, ditambahkan dua mililiter besi (III) klorida5%. Terbentuknya warna biru

tua atau hijau kehitaman mengindikasikan adanya tanin. Hal yang sama juga

dilakukan pada fraksi etil asetat dan perasan daun S. trifasciata (Philip, et al.,

2011).

Uji dengan larutan gelatin 1 % : ekstrak etanol daun S. trifasciata

diambil sebanyak tiga mililiter, ditambahkan ke dalam sepuluh mililiter aquadest,

dipanaskan selama 30 menit di atas waterbath. Setelah itu, hasil pemanasan,

disaring dengan kertas saring sebanyak lima mililiter. Hasil saringan tersebut

ditambahkan dengan natrium klorida 2% sebanyak satu mililiter. Apabila terdapat

endapan disaring dengan kertas saring. Selanjutnya hasil saringan ditambahkan

mengindikasikan adanya tanin. Hal yang sama juga dilakukan pada fraksi etil

asetat dan perasan daun S. trifasciata (Sangi, Momuat, Kumaunang, 2012).

11.Kromatografi Lapis Tipis (Uji Penegasan Senyawa Flavonoid)

Fase diam yang digunakan adalah selulosa dan fase gerak yang

digunakan adalah n-butanol : asam asetat glasial : air (40 : 10 : 50) v/v. Ekstrak

etanol daun S. trifasciata ditotolkan sebanyak tiga mikroliter pada plat kaca KLT.

Pembuatan standar rutin dengan melarutkan 10 mg serbuk rutin dengan satu

mililiter etanol pra analisis 70 %. Standar rutin selanjutnya ditotolkan sebanyak

tiga mikroliter pada plat KLT. Hasil KLT dideteksi pada panjang gelombang 254

nm, 365 nm, pereaksi uap amonia, dan pereaksi semprot besi (III) klorida. Hal

yang sama juga dilakukan pada fraksi etil asetat dan perasan air.

F. Analisis Hasil

Berdasarkan uji potensi antibiotik, didapatkan data diameter zona jernih

yang kemudian diuji normalitas distribusi data tersebut dengan metode analisis

Shapiro-Wilk. Kriteria distribusi normal dilihat dari nilai kebermaknaan (p) >

0,05. Apabila distribusi normal, dianalisis statistic one way ANNOVA yang

dilanjutkan dengan LSD test untuk mengetahui adanya kebermakaan dalam

perbedaan hasil diameter zona jernih tiap konsentrasi uji dengan kontrol negatif.

Apabila distribusi tidak normal, dianalisis dengan metode Kruskal-Wallis yang

dilanjutnya dengan uji Post Hoc untuk melihat adanya kebermaknaan dalam

Berdasarkan data uji aktivitas antibakteri, dianalisis secara deskriptif

untuk menentukan KHM dan KBM. Analisis deskriptif dengan disertai data