BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Asma

Asma merupakan penyakit inflamasi kronis yang terjadi di saluran pernafasan yang menyebabkan penyempitan pada saluran pernafasan tersebut (Nelson, 2007). Sedangkan menurut The National Asthma Education and Prevention Program (NAEPP) mendefinisikan bahwa asma adalah gangguan inflamasi kronik dari saluran pernafasan dimana terdapat banyak sel dan elemen selular yang berperan. Setiap individu dengan asma, inflamasi merupakan penyebab episode berulang dari wheezing (mengi), sesak, chest thigtness, dan batuk.

Asma menyerang ke seluruh bangsa, etnik, dan usia di seluruh dunia, dengan prevalensi anak laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan anak perempuan dan setelah pubertas, asma lebih banyak menyerang wanita dibandingkan dengan pria (NAEPP, 2007).

1. Gejala Klinis Asma

Gejala klinis asma dapat berupa wheezing (mengi), sesak nafas, dada terasa berat, dan batuk-batuk yang keparahannya bervariasi dan bersifat reversible secara spontan. Gejala tersebut berhubungan dengan luasnya proses inflamasi yang sedang terjadi, yang memicu terjadinya berbagai kondisi (edema, bronkokontriksi, hipersekresi kelenjar, dan lain-lain). Kondisi tersebut yang menyebabkan pembatasan aliran udara di saluran pernafasan yang akhirnya menimbulkan sesak nafas sebagai manifestasi klinis utama yang sangat mengganggu aktivitas, produktivitas dan kualitas hidup pasien asma (GINA, 2011).

2. Etiologi Asma

Setiap orang memiliki faktor-faktor pencetus yang berbeda-beda, tetapi dalam setiap kasus sangatlah penting untuk menghindari pencetus asma untuk meminimalisir inflamasi jalan nafas dan mengurangi gejala. Menurut Asthma Society of Canada (2011) faktor-faktor pencetus tersebut diantaranya tungau debu, bulu binatang, kecoa, tepung sari, asap rokok, latihan fisik, hawa dingin, uap kimia dan substansi-substansi kimia lain dengan bau yang menyengat seperti parfum, penyedap rasa serta emosi hebat.

3. Diagnosis Asma

Diagnosis asma berdasarkan :

a) Anamnesis : riwayat perjalanan penyakit, riwayat keluarga, riwayat alergi, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap asma, dan gejala klinis.

b) Pemeriksaan fisik

c) Pemeriksaan laboratorium : darah (terutama eosinofil, IgE total, IgE spesifik), sputum (eosinofil, spiral Curshman, Kristal Cahrcot-Leyden).

d) Tes fungsi paru dengan spirometri atau peak flow meter untuk menentukan adanya obstruksi jalan nafas.

4. Penatalaksanaan Asma Tujuan terapi asma yaitu :

a) Menyembuhkan dan mengendalikan gejala asma. b) Mencegah kekambuhan.

c) Mengupayakan fungsi paru senormal mungkin dan mempertahankannya.

d) Mengupayakan aktivitas harian pada tingkat normal termasuk melakukan exercise.

e) Menghindari efek samping obat asma.

5. Obat Asma

a. Obat pengontrol (Controllers)

Obat pengontrol merupakan obat asma yang digunakan dalam jangka panjang untuk mengontrol asma, karena mempunyai kemampuan mengatasi proses inflamasi yang merupakan patogenesis dasar penyakit asma. Obat yang mempunyai sifat sebagai pengontrol, yaitu :

1) Kortikosteroid inhalasi 2) Kortikosteroid sistemik 3) Sodium chromoglicate 4) Nedochromil sodium 5) Methylxanthine

6) Agonis β2 kerja lama (LABA) inhalasi 7) Leukotriene modifiers

8) Antihistamin (antagonis H1) generasi kedua b. Obat pelega (Reliever)

Obat pelega merupakan bronkodilator yang berfungsi melebarkan saluran pernafasan melalui relaksasi otot polos, untuk memperbaiki serta menghambat bronkokonstriksi yang berkaitan dengan gejala akut asma seperti mengi, rasa berat pada dada dan batuk. Obat yang mempunyai sifat sebagai pelega, yaitu :

1) Agonis β2 kerja singkat dan kerja lama

2) Anticholinergic (atrophine sulphate, ipratropium, tiotropium, dan lain-lain)

3) Xanthine (aminophylline)

B. Adverse Drug Reactions (ADRs) 1. Definisi Adverse Drug Reactions

World Health Organization (WHO) 1972 mendefinisikan ADR merupakan respon dari suatu obat yang berbahaya dan tidak diharapkan yang terjadi pada dosis lazim yang digunakan oleh manusia dengan tujuan profilaksis, diagnosis, maupun terapi. Sedangkan menurut Food and Drug Administration (FDA) ADR yaitu setiap kejadian yang merugikan berkaitan dengan penggunaan obat pada manusia.

2. Klasifikasi Adverse Drug Reactions (Edward et al., 2000 Adverse Drug Reactions (ADRs) diklasifikasikan menjadi: a. Reaksi tipe A (Augmented)

Reaksi tipe A merupakan reaksi yang dapat diprediksi sebelumnya dan tergantung pada dosis obat yang diberikan.

b. Reaksi tipe B (Bizzare)

Reaksi tipe B merupakan reaksi yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan tidak ada hubungannya dengan respon farmakologi, kebanyakan terjadi karena faktor imunologi dan farmakogenetik. Reaksi tipe B ini tidak tergantung pada dosis obat yang diberikan walaupun kasus tipe B ini jarang terjadi, akan tetapi dapat menyebabkan penyakit yang serius atau bahkan kematian. c. Reaksi Tipe C (Chronic)

Terkait dengan dosis kumulatif. d. Tipe D (Delayed)

1) Biasanya tergantung dosis.

2) Terjadi beberapa waktu setelah penggunaan obat. e. Tipe E (End of use)

Terjadi setelah terapi dihentikan secara mendadak. f. Tipe F (Failure)

1) Tergantung dosis.

3. Penilaian dugaan terjadinya Adverse Drug Reactions (Edward et al., 2000)

a. Certain : Kejadian klinis termasuk gambaran hasil laboratorium abnormal, terjadinya berhubungan dengan jarak waktu pemberian suatu jenis obat tertentu, tetapi efek yang terjadi tidak dapat ada kaitannya dengan penyakit yang diderita atau dengan obat yang lainnya. Efek yang diakibatkan obat tersebut dapat dibuktikan secara farmakologi dan fenomenologi. Apabila pemberian obat yang dicurigai dihentikan, akan terjadi respon.

b. Probable/likely : Kejadian klinis termasuk gambaran hasil laboratorium abnormal, diduga (kemungkinan besar) berhubungan dengan waktu pemberian suatu obat, sangat kecil kemungkinan kaitan dengan efek penyakit yang diderita atau dari jenis obat lainnya, yang akan terjadi respon apabila pemberian obat itu dihentikan.

c. Possible : Kejadian klinis termasuk gambaran hasil laboratorium abnormal dengan dugaan berhubungan dengan pemberian suatu jenis obat, tapi masih ada kemungkinan kaitan dengan efek penyakit yang diderita.

d. Unlikely : Kejadian klinis termasuk gambaran hasil laboratorium abnormal, hubungan antara pemberian obat tertentu bersifat temporal sehingga dugaan kaitan dengan obat tersebut kecil, tapi besar kemungkinan berkaitan dengan penyakit yang diderita. e. Conditional / unclassified : Kejadian klinis termasuk gambaran

hasil laboratorium abnormal, namun belum ada data yang jelas mengenai kaitan hubungan sebab-akibat dengan pemberian obat. f. Unassesable / unclassifiable : Suatu laporan dugaan efek samping

4. Faktor Resiko terjadinya Adverse Drug Reactions

a. Faktor usia, berhubungan dengan kondisi fisiologis organ tubuh yang berperan dalam proses absorbsi, distribusi, metabolisme dan ekskresi obat terutama pada pasien pediatri dan geriatri (Lazarou, 1998).

b. Pasien dengan resep polifarmasi (pasien yang mendapat lebih dari 3 jenis obat). Polifarmasi ini mengakibatkan kemungkinan terjadinya interaksi obat menjadi lebih besar.

c. Ketidakpatuhan pasien, faktor ini dapat timbul karena adanya efek samping obat, sehingga pasien cenderung menolak mengkonsumsi obat.

d. Faktor penyakit kronik, faktor ini biasanya berhubungan dengan jumlah obat yang diperoleh dan kemungkinan terjadinya interaksi obat (Lazarou, 1998).

C. Rumah Sakit

1. Definisi Rumah Sakit

Rumah Sakit merupakan suatu organisasi kompleks dengan menggunakan gabungan ilmiah yang khusu dan rumit, difungsikan oleh berbagai kesatuan tenaga kesehatan yang terlatih dan terdidik dalam menghadapi dan menangani permasalahan medis modern, yang dimaksudkan untuk pemulihan dan pemeliharaan kesehatan yang baik (Siregar dan Amalia, 2003).

2. Tugas Rumah Sakit

Tugas rumah sakit umum yaitu melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyembuhan dan pemeliharaan yang dilaksanakan secara selaras dan terpadu dengan upaya peningkatan dan upaya pencegahan serta melaksanakan rujukan (KepMenKes RI No. 983/MENKES/SK/XI/1992).

3. Fungsi Rumah Sakit

a. Pelayanan dan asuhan keperawatan.

c. Pelayanan penunjang medik dan nonmedik, pendidikan dan pelatihan.

d. Penelitian dan pengembangan.

e. Pencegahan dari penyakit serta peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat (Siregar dan Amalia, 2003).

D. Rekam Medik

1. Definsi Rekam Medik

Rekam medik yaitu sejarah singkat, jelas, dan akurat mencakup kehidupan dan kesakitan penderita, ditulis dari sudut pandang medis. Menurut Surat Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik rekam medik merupakan suatu berkas yang berisi catatan dan dokumen mengenai identitas, anamnesis, pemeriksaan, diagnosis, dan pengobatan serta pelayanan lainnya yang diberikan kepada seorang pasien selama dirawat dirumah sakit, baik rawat jalan maupun rawat inap.

2. Fungsi Rekam Medik

a. Digunakan sebagai dasar perencanaan dan keberlanjutan perawatan penderita.

b. Merupakan suatu saran komunikasi antar dokter dan setiap profesional yang berkontribusi pada perawatan penderita.

c. Melengkapi bukti dokumen terjadinya / penyebab kesakitan penderita dan penanganan / pengobatan selama tiap tinggal di rumah sakit.

d. Digunakan sebagai dasar untuk kaji ulang studi dan evaluasi perawatan yang diberikan kepada penderita.

e. Membantu perlindungan kepentingan hukum penderita, rumah sakit dan praktisi yang bertanggung jawab.

g. Sebagai dasar perhitungan biaya, dengan menggunakan data dalam rekam medik, bagian keuangan dapat menetapkan besarnya biaya pengobatan seorang penderita.

3. Isi Rekam Medik

Rekam medik yang lengkap mencakup (Siregar, 2003) :

a. Data identifikasi dalam rekam medik pada umumnya terdapat dalam lembar penerimaan masuk rumah sakit. Lembaran ini pada umumnya berisikan informasi yang mencakup nomor rekam medik, nama, alamat penderita, nama suami / istri, nomor telepon rumah dan kantor, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status perkawinan, pekerjaan, nama dan alamat dokter keluarga, diagnosis pada waktu penerimaan, tanggal dan watu masuk rumah sakit, dan tempat di rumah sakit.

b. Lembar sejarah penerimaan merupakan lembar yang berisi tentang keluhan utama dan kesakitan penderita yang sekarang.

c. Lembar pemeriksaan sejarah dan fisik menyediakan pada dokter informasi masuk rumah sakit pada waktu yang telah lalu, dengan diagnosis, bedah dan luka utama yang telah dialami penderita; sejarah penyakit infeksi; jika ada kehamilan: tanggal, hasil pemeriksaan, dan komplikasi; data imunisasi; sejarah transfusi: tanggal, reaksi, dan komplikasi; pengobatan sekarang; dasar sosiologi meliputi: kebiasaan minum alkohol, merokok, makanan, tinggi dan bobot badan, sejarah pendidikan, sejarah pekerjaan, status perkawinan, kesehatan istri / suami, dan sejarah keluarga. d. Lembar pemeriksaan fisik meliputi pengkajian sistematik pada

kulit, kepala, leher, pernapasan, jantung, dada, saluran cerna, uriner, genital dan sebagainya.

e. Lembar laboratorium meliputi kimia, hematologi, mikrobiologis, serologis, patologi dan juga radiologi.

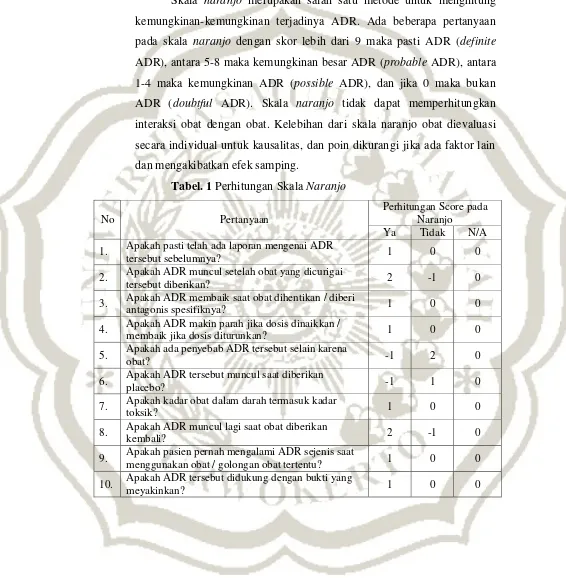

E. Skala naranjo

Skala naranjo merupakan salah satu metode untuk menghitung kemungkinan-kemungkinan terjadinya ADR. Ada beberapa pertanyaan pada skala naranjo dengan skor lebih dari 9 maka pasti ADR (definite ADR), antara 5-8 maka kemungkinan besar ADR (probable ADR), antara 1-4 maka kemungkinan ADR (possible ADR), dan jika 0 maka bukan ADR (doubtful ADR). Skala naranjo tidak dapat memperhitungkan interaksi obat dengan obat. Kelebihan dari skala naranjo obat dievaluasi secara individual untuk kausalitas, dan poin dikurangi jika ada faktor lain dan mengakibatkan efek samping.

Tabel. 1 Perhitungan Skala Naranjo

No Pertanyaan

Perhitungan Score pada Naranjo

Ya Tidak N/A

1. Apakah pasti telah ada laporan mengenai ADR

tersebut sebelumnya? 1 0 0

2. Apakah ADR muncul setelah obat yang dicurigai

tersebut diberikan? 2 -1 0

3. Apakah ADR membaik saat obat dihentikan / diberi

antagonis spesifiknya? 1 0 0

4. Apakah ADR makin parah jika dosis dinaikkan /

membaik jika dosis diturunkan? 1 0 0

5. Apakah ada penyebab ADR tersebut selain karena

obat? -1 2 0

6. Apakah ADR tersebut muncul saat diberikan

placebo? -1 1 0

7. Apakah kadar obat dalam darah termasuk kadar

toksik? 1 0 0

8. Apakah ADR muncul lagi saat obat diberikan

kembali? 2 -1 0

9. Apakah pasien pernah mengalami ADR sejenis saat

menggunakan obat / golongan obat tertentu? 1 0 0

10. Apakah ADR tersebut didukung dengan bukti yang

F. Kerangka Konseptual

Gambar 1. Kerangka konseptual penelitian