i

PASCAKOLONIALITAS DALAM KARYA

SAMPUL BUKU ONG HARI WAHYU

Tesis

Untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Magister Humaniora (M. Hum) di Program Magister Ilmu Religi dan Budaya, Universitas Sanata Dharma

MUHAMMAD TAUFAN AKBAR 146322016

PROGRAM MAGISTER ILMU RELIGI DAN BUDAYA UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA 2019

vi

ABSTRAK

PASCAKOLONIALITAS DALAM KARYA SAMPUL BUKU ONG HARI WAHYU

Penelitian yang mengkaji sampul buku merupakan hal yang terbilang masih terbatas di negeri ini. Penelitian ini sendiri sengaja mengkaji beberapa sampul karya Ong Hari Wahyu, guna menunjukkan bagaimana sampul memiliki makna dan sumbangsih bagi lanskap wacana perbukuan terlebih dalam kebudayaan.

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis proses kreatif Ong Hari Wahyu dalam menciptakan empat sampul buku bernuansa pascakolonial. Analisis atas empat sampul buku karya Ong Hari Wahyu ini untuk memperlihatkan unsur pascakolonialitas di dalamnya. Dengan demikian penelitian ini pun membuktikan unsur-unsur pascakolonial dalam empat sampul karya Ong Hari Wahyu.

Data penelitian ini seluruhnya berasal dari sumber-sumber teks tertulis dan beberapa sumber digital. Data tersebut diolah menggunakan analisis semiotika, sedangkan penafsirannya menjadi tawaran utama dalam penelitian, dengan menggunakan pendekatan pascakolonial. Pendekatan pascakolonial yang dimaksud adalah konsepsi-konsepsi dari Homi K. Bhabha seperti “ambivalensi”, untuk kemudian peneliti permasalahkan dengan kekaryaan Ong Hari Wahyu; yaitu keempat karya desain sampul bukunya, sebagaimana telah disebutkan sebagai objek kajian. Selain itu sejumlah langkah dilakukan dalam mengumpulkan data gambar sampul buku dari beberapa karya Ong hingga serangkaian wawancara yang kemudian dipilah dan dikerucutkan sesuai kebutuhan pada penelitian ini.

Hasil dari tesis ini menunjukkan bahwa Pascakolonialitas Sampul Buku karya Ong Hari Wahyu menampilkan beragam cerita yang tidak berhenti pada ilustrasi atas isi buku semata, tetapi juga menghadirkan wacana mitos dan ambivalensi tersendiri. Selain itu, tesis ini juga menunjukkan karya Ong Hari Wahyu memberi banyak pertanyaan terkait identitas keindonesiaan pascakolonial.

vii

ABSTRACT

POSTCOLONIALITY IN THE BOOK COVERS OF ONG HARI WAHYU’S WORK

The researches analyzing book cover are quite limited in this country. Particularly, this research is intentionally studying some book covers by Ong Hari Wahyu in favor of showing how book covers had meaning and contribution for the landscape of book matters discourse especially in terms of culture.

The purpose of this research is about analyzing the creative process of Ong Hari Wahyu in creating four book covers with postcolonial essence. The analysis of four book covers of Ong Hari Wahyu revealed the postcoloniality aspects inside. Therefore, this research proved the postcolonial aspects in four book covers of Ong Hari Wahyu‟s.

The sources of this research were collected from some written texts and digital sources. The sources, later, were conducted by using semiotic analysis, while the interpretation became the main suggestion of this research by using postcolonial approach. The postcolonial approach was dealing with Homi K. Bhabha‟s concepts such as “ambivalence” which later countered with Ong Hari Wahyu‟s works: The four book covers as the objects of the study. Additionally, some methods had been conducted in order to collect the pictorial sources of the book covers from Ong‟s works, also some interviews were sorted and narrowed down based on the needs of this research.

The result of this thesis presented that the postcoloniality of book covers of Ong Hari Wahyu‟s revealed various stories which did not stop only on the illustration of the book content, but also presenting a myth discourse and particular ambivalence. Besides, this thesis also showed the works of Ong Hari Wahyu giving many questions related to the identity of postcolonial Indonesia-ness.

ix

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ... i

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING ... ii

HALAMAN PENGESAHAN………..….. iii

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ... iv

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ... v

ABSTRAK ... ... vi

ABSTRACT ... vii

KATA PENGANTAR ... viii

DAFTAR ISI ... ix BAB I PENDAHULUAN ………...…… 1 A. Latar Belakang ... 1 B. Perumusan Masalah ... 5 C. Tujuan Penelitian ... 6 D. Relevansi Penelitian ... 7 E. Tinjauan Pustaka ... 7 F. Kerangka Teori... 10 G. Metode Penelitian………... 15

H. Sistematika Penulisan Tesis………. ... 16

BAB II PERBUKUAN KITA: DARI PENERBITAN KE PENERBITAN … 17

A. Perbukuan Awal Indonesia: Pra-Kolonial Hingga Kemerdekaan ... 19

B. Surga Perbukuan Yogyakarta di Era Orde Baru ... 27

C. Sepintas Tentang Perwajahan Buku ... 31

D. Ong, Transisi Sampul dan Penerbitan Yogyakarta ... 37

BAB III PUSARAN PROSES KREATIF ONG HARI WAHYU………. 46

A. Namanya Hari, Parabane Ong, Memilih Menjadi Seniman ……… 47

B. Menggeluti Sampul di Senjakala Orde Baru ……… 50

C. Karya Ong Hari Wahyu di antara Perbukuan dan Reformasi ……... 53

BAB IV PERCIK AMBIVALENSI DALAM SAMPUL SI ONG... ... 63

x

Rakyat Togog yang Terbungkam... ... 68

B. Priayi Abangan………. ... 71

Priayi yang Rapuh…... ... 71

C. Soeharto Dalam Cerpen Indonesia ………. ... 74

Raja Republik yang Mapan... ... 75

D. Gadis Pantai………. ... 78

Gadis Lugu Jawa dalam Bidikan Lelaki Bangsawan ………... 79

BAB V PENUTUP... ... 83

1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sampul buku memiliki sejarah panjang. Secara fungsional sampul buku pada awalnya hanya sebagai pelindung isi buku. Sebelum abad 19 sampul buku dibuat dengan bahan atau material yang tebal atau dikenal sebagai hard cover. Sampul depan biasanya hanya berisikan tulisan judul, atau bahkan judul dituliskan pada punggung buku untuk kebutuhan indikator dalam penempatan di rak buku perpustakaan, sehingga mudah dibaca. Bahan-bahan yang dipergunakan, pada awalnya belum sepenuhnya kertas, bisa berupa kain, emas dan perak seperti halnya manuskrip kuno lainnya.1 Baru pada perkembangannya, sampul buku menggunakan bahan olahan kayu, tujuan utamanya berkisar sebagai pelindung isi buku.

Sampul buku sendiri sejatinya merupakan visualitas yang darinya dikenali baik sebagai penanda sebuah buku, maupun petanda isi buku. Hingga dalam perkembangannya, jalinan petanda yang lahir dari sebuah visual sampul buku, merupakan pesan tersendiri yang merepresentasikan isi buku atau bahkan melampaui isi buku. Persoalan semacam inilah yang membuat sampul buku demikian menggugah untuk ditempatkan sebagai sebuah kajian, di samping sebagai sebuah subjek penelitian, mengingat di negeri kita masihlah terbilang minim, khususnya menyangkut pendekatan humaniora. Dengan demikian, sampul buku menjadi penting untuk ditempatkan ke dalam kerangka sosial-budaya,

1 Periksa St. Sunardi, ”Sampul Di Atas Sampul: Memeriksa Poster Promosi Buku Baru di

Yogyakarta”, dlm, St. Sunardi, Vodka dan Birahi Seorang Nabi: Esai-esai Seni dan Estetika

2

sehingga kehadirannya menjadi representasi tersendiri dalam sebuah fenomena sosial-ekonomi, dan budaya

Setelah tahun 1820-an ada perubahan besar dalam produksi buku dan sampulnya. Industri yang lebih mekanikal membawa perubahan dalam pembuatan sampul buku. Sampul mulai berwarna dan berfungsi sebagai penarik perhatian – tidak semata sebagai pelindung isi buku.2 Dalam perkembangan berikutnya, sampul buku memiliki peran dalam perspektif bisnis. Sampul buku tidak saja secara etis sebagai pelindung isi buku, tetapi juga menjadi penarik perhatian estetik bagi pasar pembaca atau konsumen, sehingga menjadi kekuatan promosi tersendiri, bahkan sampul dalam taraf tertentu ibarat sebuah medium untuk memfetiskan buku.3

Penulis tertarik untuk mencoba memulai dari konteks definisi art dalam pengertian etis dan estetika, yaitu bahwa art merupakan bentuk produk yang menghasilkan keindahan visual dan sekaligus mencerminkan pengalaman batin seniman.4 Ketika kita memperhatikan sampul buku, kita akan melihat desain grafis berupa bentuk garis, warna dan juga gambar atau lukisan tertentu. Seluruh sampul yang terlihat sebagai desain grafis tersebut pada dasarnya adalah sebuah tafsir perupa atau ilustrator yang melakukan tafsir terhadap isi –di luar kepentingannya sebagai instrumen penarik pasar (baca: bisnis, promosi). Karya tersebut mengandung entitas terpisah dan memiliki dunia sendiri yang kita sebut sebagai wacana (discourse). Wacana, sebagaimana didefinisikan oleh Foucault, merujuk pada: cara-cara membentuk pengetahuan, bersama dengan

2Periksa laman https://www.illustrationhistory.org/genres/book-sampul.

3 St. Sunardi, ”Sampul Di Atas Sampul: Memeriksa Poster Promosi Buku Baru di Yogyakarta”,

dlm, St. Sunardi, Vodka dan Birahi Seorang Nabi: Esai-esai Seni dan Estetika (Yogyakarta: Jalasutra, 2012),. hlm. 293.

3

praktik sosial, bentuk-bentuk subjektivitas dan hubungan kekuasaan yang melekat di dalam pengetahuan serta hubungan yang saling terjalin.

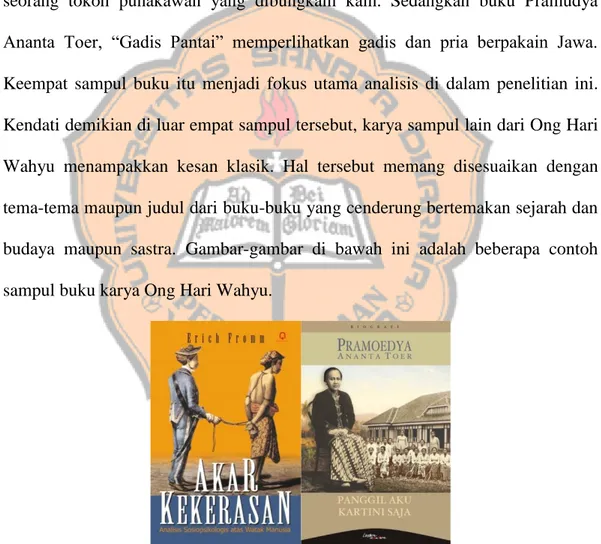

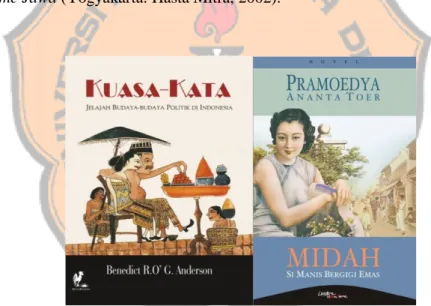

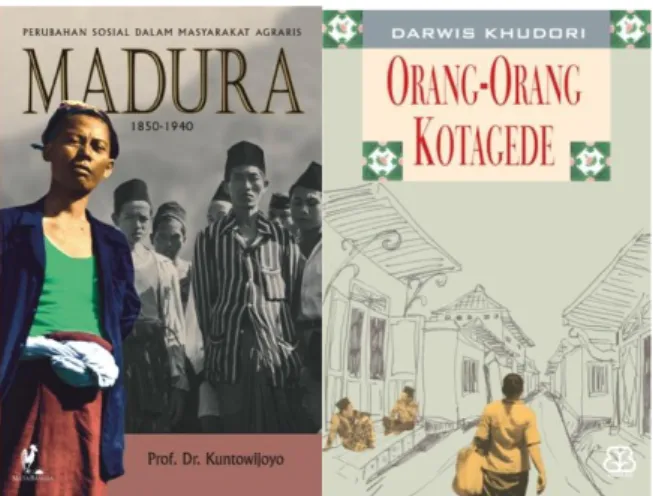

Wacana dalam visual sampul buku ini yang secara mandiri terpisah dari kepentingan bisnis, menjadi dunia tersendiri yang berisikan makna-makna tertentu dan mengandung tafsir sosiologis dan artistik. Tesis ini mengkaji empat sampul buku karya Ong Hari Wahyu, seorang seniman visual Indonesia yang cukup menonjol. Pertama, Priayi Abangan karya Sapardi Djoko Damono, Opini

Plesetan (Oples) karya Emha Ainun Najib, Gadis Pantai, karya Pramoedya

Ananta Toer dan Soeharto dalam Cerpen Indonesia. Empat karya sampul buku Ong Hari Wahyu itu penulis pilih karena secara visual memperlihatkan nuansa tertentu, yang mana menjadi pokok utama penelitian ini. Di satu sisi keempat cover mewakili perkembangan kekaryaan Ong Hari Wahyu, yakni 1995, 2000, 2001 dan 2003. Di sisi lain, adalah menyoal representasi budaya Jawa yang muncul dalam citra visual tersebut. Hal ini untuk kemudian kami kaitkan secara konseptual di dalam pendekatan pascakolonial. Selain itu, cover tersebut mencerminkan judul atau isi buku, sehingga menarik untuk dikaji secara semiotik untuk mendapatkan makna-makna dari semua karya tersebut, yang tentunya menunjukkan suatu tafsir Ong Hari Wahyu atas isi buku itu sendiri.

Ong Hari Wahyu sendiri sebagai seorang perupa visual atau desainer sampul, dikenal oleh banyak penerbit sejak tahun 1990-an sebagai seniman yang menghasilkan karya-karya bernuansa lama dalam format yang lebih baru –atau dikenal sebagai karya-karya kontemporer. Karya-karya visualnya dalam bentuk sampul buku tidak lepas dari kehidupannya sebagai seniman rupa visual.5 Maka,

5

4

tidak mengherankan apabila karyanya dalam bentuk sampul buku lahir dari proses analisis dan tafsir atas wacana sosial dan kultural yang ada di Indonesia. Ong Hari Wahyu menceritakan bahwa semua karyanya baik berupa lukisan atau karya visual sampul didasari dari proses analisis serta tafsir teks dan konteks. Ketika melukis sebuah karya di atas kanvas, Ong melakukan perenungan atas wacana yang melingkupinya, baik itu sebagai cerita sejarah, mitologi maupun hal yang faktual. Demikian pula ketika ia membuat karya-karya artistik di dalam film-film yang ia garap. Proses itu juga ia lakukan saat membuat karya visual sampul buku.

Ong Hari Wahyu lahir dan besar di Madiun, Jawa Timur 22 Desember 1958. Ia mulai hijrah di Yogyakarta setelah menamatkan sekolah menengah atas dan melanjutkan studinya di Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta Jurusan Seni Grafis. Selain mendapatkan predikat The Best of Art Director dalam film Daun di

Atas Bantal (1996), karya-karyanya, terutama sampul buku berjudul Gadis Pantai

karya Pramoedya Ananta Toer mendapatkan pujian banyak pihak terutama oleh penulis bukunya sendiri, yang mengatakan, “bagus sekali ini tepat seperti yang penulis bayangkan”.6 Ong Hari Wahyu bahkan dianggap sebagai penancap tonggak gaya sampul buku sepanjang tahun 1990-an hingga saat ini. Ong juga disebut sebagai bagian dari tokoh revolusi estetik sampul buku Indonesia.7 Pengakuan bahwa Ong Hari Wahyu sebagai pelopor estetik sampul buku di dalam industri penerbitan buku di Indonesia, tak pelak mencerminkan suatu asumsi bahwa penciptaan atau kreasi sampul buku di Indonesia saat ini secara langsung atau tidak banyak dipengaruhi oleh gaya Ong Hari Wahyu. Empat karya Ong Hari Wahyu dalam studi penulis ini, setidaknya memiliki problematika yang menarik

6 Purwadmadi, Suroso Khocil Birawa, Profil Seniman dan Budayawan Yogyakarta #13, UPTD

Taman Budaya, Yogyakarta, 2014. Hlm:112.

7

5

untuk dikaji, baik sejak ia dalam proses penciptaan hingga pada lahirnya karya secara utuh.

Akhirnya, secara pribadi, penelitian ini menjadi penting karena menyangkut keterlibatan diri penulis di dunia perbukuan. Di mana, sebagai pemilik usaha penerbitan buku, penelitian ini merupakan bagian penting dalam upaya mengaplikasikan sampul buku di dalam konteks bisnis perbukuan. Selain itu, sebagai kajian, penelitian ini melengkapi pengalaman penulis dalam dunia perbukuan. Terutama demi memperdalam pemaknaan dan pengaplikasian sampul buku dalam konteks struktur kebudayaan manusia itu sendiri. Dengan demikian penelitian ini merupakan bentuk pengkajian atas subjek seniman dan karyanya, yang berangkat dari pendalaman atas bidang keterlibatan personal yang intensif, sehingga sebagai landasan etis, penelitian ini bukanlah suatu pengkajian akademik yang nirmakna dan sebatas keasyikan intelektual semata, namun sebentuk upaya penyambungan antara teori dan praksis.

B. Perumusan Masalah

Dari paparan di atas, rumusan pertanyaan utama penelitian ini adalah: “Mengapa Ong Hari Wahyu menciptakan sejumlah sampul buku bernuansa

pascakolonial?” Rumusan itu dapat kita urai dalam pokok persoalan sebagai

berikut:

1. Latar belakang seperti apa yang menyertai proses kreatif Ong Hari Wahyu dalam melahirkan karya-karyanya?

6

2. Jika karya sampul, sebagaimana diakui Ong merupakan sebentuk opini secara visual,8 bagaimanakah representasi semiotik yang muncul di dalamnya?

3. Dalam konteks pendekatan pascakolonial sebagai pisau bedah, bagaimanakah unsur-unsur ambivalensi dan hibriditas tercakup dalam satire sebuah sampul?

C. Tujuan Penelitian

Seperti yang terurai di dalam persolan di atas, penelitian ini bertujuan untuk: 1. Menganalisis sepilihan karya sampul Ong Hari Wahyu untuk

memperlihatkan bagaimana karya seni sampul merupakan jagad potensial tersendiri di dalam konteks seni rupa. Sehingga sebagai sebuah pernyataan, ia secara tersendiri bisa berkaitan dan/atau otonom dengan konten judul berikut isi bukunya.

2. Maka, pengkajian atas keempat karya sampul dari Ong Hari Wahyu setidaknya turut mewarnai pengkajian budaya di dalam ranah perbukuan, dan seni visual itu sendiri.

3. Penelitian ini berupaya menunjukkan bahwa konsepsi di dalam pendekatan pascakolonial, dapat berguna dalam menjabarkan fenomena budaya di dalam seni sampul buku di Indonesia.

8

7

D. Relevansi Penelitian

Relevansi penelitian atas sampul Ong Hari Wahyu ini antara lain:

1. Melalui pengkajian representasi wacana estetik dan relevansi visual sampul, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pada pengembangan ilmu sosial humaniora, khususnya dalam kajian budaya. Selain itu, diharapkan pula bahwa penelitian ini bisa menjadi referensi bagi kepentingan bisnis perbukuan di Indonesia, mengingat bahwa dunia buku adalah bagian dari pegembangan ilmu pengetahuan.

2. Penelitian ini pun diharapkan dapat mendorong apresiasi maupun penciptaan karya-karya seni rupa dalam bentuk sampul buku di kalangan seniman atau desainer sampul, dan utamanya bagi seluruh manusia selaku pembaca buku.

3. Penelitian dalam kajian budaya ini diharapkan memberikan sumbangan terhadap kajian sampul buku di kalangan akademis. Sehingga dapat pula menjadi sumbangan yang mampu mendorong perkembangan mutu industri di kalangan penerbitan buku di Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

Sampul sebenarnya lazim dimaksudkan sebagai sebuah jendela isi atau abstraksi buku. Setiap karya visual senantiasa memiliki makna-makna yang memberikan arah pengertian tertentu, baik itu secara ekstrinsik maupun intrinsik. Dalam tradisi strukturalisme, pengertian ekstrinsik dan intrinsik dikenal dalam upaya membedah karya sastra. Makna ekstrinsik berkait erat dengan latar riwayat penciptaan karya dan juga seberapa jauh latar belakang pencipta mempengaruhi

8

karya yang diciptakan Sedangkan makna intrinsik adalah makna yang terkandung di dalam struktur karya yang diciptakan.9 Dengan membongkar makna-makna yang terkandung tersebut, baik pada sisi proses kreatif seniman maupun hasil karyanya, penelitian ini diharapkan akan memperlihatkan makna-makna yang mampu diafirmasi dan memberikan nilai-nilai tertentu terhadap perkembangan seni sampul yang lebih luas di dalam kebutuhan industri penerbitan.

Beberapa kajian berkenaan sampul buku yang sudah ada, di antaranya dilakukan oleh St. Sunardi dalam esainya “Seni dan Pasar”. St. Sunardi tidak membahas dari sisi semantik dan semiologinya, hanya saja lebih membahas pada sisi sejarah sampul buku di dunia dan perkembangan fungsi-fungsinya.10 Kajian lain yang bisa kita jumpai, lebih pada pembahasan mengenai visual sampul sebagai representasi isi, seperti karya Agus Purnomo berjudul Kajian Visual

Desain Sampul Novel “Filosofi Kopi”11

. Kajian Purnomo dibutuhkan dalam konteks seni dalam kaitannya dengan pasar. Tulisan lain yang penulis temukan adalah karya Yngvie Ahsanu Nadiyya berjudul “Proses Kreatif Desain Sampul Trilogi Novel (Si Parasit Lajang, Cerita Cinta Enrico, Pengakuan Eks Parasit

Lajang) Karya Ayu Utami”.12 Studi ini lebih menekankan pada proses kreatif

pembuatan sampul. Di luar itu penulis belum menemukan kajian sampul yang lebih paradikmatik pada kajian budaya, sehingga penelitian ini menarik untuk

9Bandingkan Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi (Yogyakarta, Gajah Mada University

Press, 2010).

10Baca St. Sunardi, “Sampul di Atas Sampul Memeriksa Poster Buku Baru di Yogyakarta”, dlm,

St. Sunardi, Vodka dan Birahi Seorang Nabi: Esai-Esai Seni dan Estetika (Yogyakarta: Jalasutra, 2017), hlm. 289-297,

11

Kemadha, Vol 6 No.2, Oktober 2017

12 Yngvie Ahsanu Nadiyya berjudul “Proses Kreatif Desain Sampul Trilogi Novel (Si Parasit

Lajang, Cerita Cinta Enrico, Pengakuan Eks Parasit Lajang) Karya Ayu Utami”. Program Studi

S-1 Desain Komunikasi Visual, Jurusan Desain, Fakultas Seni Rupa, Institut Seni Indonesia, Yogyakarta, 2017.

9

penulis lakukan. Persoalan mendasar dari penelitian ini adalah memperkarakan posisi karya sampul Ong Hari Wahyu dalam konteks pascakolonialitas.

Kajian sampul buku Ong Hari Wahyu ini memiliki perbedaan yang cukup menyolok dengan dua kajian di atas. Pertama, Agus Purnomo menganalisis kesesuaian isi buku serta efektivitas komunikasi untuk kebutuhan pasar pada Novel “Filosofi Kopi”. Sementara itu, studi penulis ini lebih menekankan pada aspek kode semiologis pada sampul buku Ong Hari Wahyu melalui pendekatan ambivalensi pascakolonial. Output dari kajian ini yang penulis harapkan nantinya adalah terbukanya tafsir semiologi terhadap empat karya sampul buku Ong Hari Wahyu dalam konteks pascakolonialitas.

Pada buku berjudul Merupa Buku, karangan Koskow,13 disinggung beberapa sampul buku dan penerbitan khususnya di Yogyakarta yang pada saat itu mewarnai dunia perbukuan di Indonesia pada tahun 1990-an hingga 2005. Selebihnya tidak ada yang mengangkat tema atau menyinggung dengan pendekatan pascakolonial, melainkan membahas di wilayah pembacaan sampul di wilayah visual.

Buku berikutnya adalah tulisan Adhe,14 di mana fokus buku ini pada wilayah perkembangan dan perjalanan penerbit Yogyakarta. Sedangkan mengenai sampul hanya disinggung sedikit pada bab yang membahas tentang sampul buku yaitu pada bab Episode I Penerbit Kecil di Jogja. Selebihnya buku ini mengurai perkembangan serta perjalanan dunia penerbitan buku khususnya yang ada di Yogyakarta, dari lingkungan perbukuan, minat wacana, tema penerbitan serta cara kerja produksi, distribusi dan pemasaran hingga munculnya generasi penerbit

13 Koskow, Merupa Buku (Yogyakarta; LKIS, 2009).

14 Adhe, Declare, kamar kerja penerbit Jogja (1998-2007) (Yogyakarta: KPJ (Komunitas Penerbit

10

baru. Pada bab-bab tertentu juga dibahas tentang izin copyright, kualitas terjemahan yang buruk dan royalti penulis. Kesemuanya memberi dorongan bagi penulis menempatkan sampul buku ke dalam sejarah perbukuan, hal mana di dalam buku karangan Adhe, kendati sebagai penjajagan yang terbilang satu-satunya, khususnya menyangkut sejarah penerbitan buku di Yogyakarta, namun masihlah terbatas dan tidak spesifik. Hal terakhir inilah yang penulis upayakan melalui penelitian ini, yakni menyangkut sampul buku dan pemaknaan visualnya.

Dari empat karya sampul buku Ong Hari Wahyu yang menjadi objek kajian ini, muncul dua asumsi. Pertama, ada unsur subordinasi dan dominasi dalam setiap struktur wacana gambar sampul buku tersebut. Kedua, memunculkan mitos-mitos modern dalam dunia politik yang juga menghadirkan ambivalensi dalam struktur politik. Pada konteks ini, penulis tergelitik untuk mengaitkannya dengan realitas politik di masa rezim Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru mengklaim sebagai pemerintahan yang demokratis, namun di sisi lain menerapkan kebijakan politik melalui “pengawasan melekat” yang membungkam kebebasan masyarakat atau rakyat. Hal ini terbaca ketika penulis melihat proses kreatif yang dilakukan Ong Hari Wahyu di atas. Dengan demikian pada bab-bab berikutnya akan menjadi lebih jelas bagaimana membaca “Pascakolonialitas Dalam Karya Sampul Buku Ong Hari Wahyu‟.

F. Kerangka Teori

Penelitian pascakolonialitas dalam empat karya sampul buku Ong Hari Wahyu dijalankan dengan menggunakan teori dan konsep-konsep sebagai berikut: Teori semiotika diaplikasikan untuk membaca gejala visual empat karya

11

sampul Ong. Makna konotasi dan denotasi dipakai untuk membaca unsur-unsur

signifier visual. Konsep pascakolonial yang digunakan adalah dalam kerangka

pemahaman pascakolonial yang berkisar tentang jejak-jejak kolonial setelah masa kolonial. Jejak-jejak itu dapat mewujud dengan berbagai macam bentuk, baik itu melalui pengetahuan yang bersifat abstrak ataupun fisik.

Strategi identifikasi akan diterapkan untuk melihat sampul Ong yang berupa media visual. Kajian pascakolonial dalam penelitian ini tidak semata-mata menyoal periodisasi, yakni segala yang terjadi setelah kolonial pergi atau negeri terkoloni itu merdeka. Namun merupakan sebentuk penjelasan maupun pemahaman atas kondisi kebudayaan yang terjadi sejak tersentuh oleh kolonial maupun terus terjadi hingga hari ini.15 Dalam hal ini, pascakolonialitas adalah takdir yang tidak bisa ditolak dalam realitas empiris masyarakat Indonesia, maupun sebagai suatu gejala yang akan datang. Pascakolonialitas, bagi penulis ibarat hantu yang terus membayangi kondisi Indonesia yang lalu, kini dan akan datang.

Realitas historis tersebut, kemudian memberikan gambaran yang jelas tentang perjalanan posisi bangsa dan keberadaan manusia yang saling terhubung antara bangsa penjajah dan terjajah, manusia merdeka dan manusia terbelenggu sejak masa lalu hingga masa kini. Di mana kita melihat hubungan yang tidak setara antara bangsa terjajah dan dijajah, atau antara manusia merdeka dan terbelenggu sejak masa awal imperialisme.16 Perjumpaan pengalaman tersebut

15

Bill Aschroft, Gareth Griffins dan Helen Trifin, The Empire Writes Back: Theory and Practice in Post-colonial Literatures (London & New York: Routledge, 1989), page. 2.

16 Selengkapnya penulis pelajari dari Bill Aschroft, Gareth Griffins dan Helen Trifin,

Post-Colonial Studies: The Key Concepts Second Edition (London & New York: Routledge, 2007), pp. 168-173.

12

pada akhirnya membentuk makna kehadiran dalam kode-kode kultural tertentu pada karya-karya sampul Ong.

Untuk menelisik bagaimana struktur pengetahuan dari karya-karya sampul Ong yang merepresentasikan jejak-jejak efek kolonialisme, secara khusus penulis akan membahas melalui ambivalensi, yang merupakan salah satu konsep yang diusung Homi K. Bhabha ketika mendedahkan persoalan mimikri hingga apropriasi di dalam masyarakat pascakolonial. Konsep tersebut akan berbicara tentang bagaimana hubungan relasi kekuasaan yang menyebabkan subjek terjajah hadir dan menampilkan fisiknya dalam wujud relasi yang berubah-rubah. Perpaduan antara ketertarikan (attraction toward) dan penolakan (repulsif form), menandai relasi antara penjajah dan terjajah. Sifat ambivalen hadir karena subjek yang dihubungkan dengan wacana kolonial berada di situasi yang tidak tetap. Ia tidak serta merta menentang penjajah namun dalam satu sisi, subjek menyetujui pengetahuan terjajah. Ketidaktetapan tersebut terlihat secara teoritis dari keterlibatan (complicity) dan resistensi (resistance) yang dialami subjek kolonial. Dua kutub tersebut selalu berubah-ubah dan tidak stagnan. Instagnasi atau ketidak-stagnan-an ini memunculkan identitas pascakolonial kemudian menjelma kondisi hibrid, dalam mana Bhabha menyinggung: “The trace of what is disavowed is not repressed but repeated as something different –a mutation, a

hybrid”.17 Ketidak-stagnan-an maupun ketidak-mapanan inilah yang khas dalam

konsep ambivalensi di dalam teori Homi K. Bhabha, yang mencerminkan persoalan identitas di dalam subjek pascakolonial.18

17 M.H. Nurul Huda, “Membongkar Kekerasan Epistemis”, dlm, Mudji Surisno dan Hendar

Putranto Eds, Hermeneutika Pascakolonial: Soal Identitas (Yogyakarta: Kanisius, 2004), hlm. 113-120.

18

13

Adapun relevansi persoalan identitas pascakolonial di dalam representasi sampul buku ini terbukti demikian kentara, khususnya ketika dipahami sebagai sebuah jalinan visual dengan benang merah penandaan tertentu. Tidak ketinggalan rangkaian manifestasi citra visual tertentu yang muncul, sehingga kesatuan sampul buku dari Ong Hari Wahyu layak ditempatkan ke dalam wacana visual atas realitas rumit simbol atau representasi keterbelahan identitas yang khas dalam jagad pascakolonial, atau setidaknya sebagai sebuah kritik atas kuasa Orde Baru.

Kemudian, penulis sendiri sengaja menggunakan metode semiotika dalam pengungkapan jalinan tanda, sehingga sanggup ditelaah jejaring penanda maupun utamanya petanda, yang memudahkan penulis untuk dikaitkan ke dalam kerangka pascakolonial di atas. Konsep semiotika yang akan penulis gunakan sendiri adalah teori mitos milik Roland Barthes. Secara umum semiotika adalah ilmu tentang tanda. Manusia pada umumnya berusaha mengkomunikasikan dirinya melalui tanda-tanda khususnya dalam hal ini adalah tanda visual. Dalam teori mitos Barthes sebuah narasi diciptakan melalui proses signifikasi (penandaan) secara kultural. Mitos adalah tanda yang direproduksi terus menerus, yang dilahirkan dari sistem signifikasi tingkat kedua atau second-order semiological

system.19 Mitos sebagai pengembangan dari makna konotasi, dalam perspektif

Barthes, kemudian selalu menaturalisasikan kenyataan. Sehingga melalui mitos inilah, sebuah fenomena atau realitas sosial terkesan apa adanya (an sich). Dari sana, secara struktural, sistem penandaan yang bekerja mempermainkan relasi kekuasaan di dalam penciptaan proses penanda baru, diulang terus menerus dan

14

direproduksi melalui permainan kode struktural yang berbeda. Hal tersebut menempatkan mitos sebagai language-robbery, atau perampok bahasa, sebab ia mempermainkan realitas sistem penandaan dan melampauinya.20 Dengan kata lain, mitos mencabut realitas sebuah tanda tertentu dari akar historisnya.21

Dengan demikian, penggalian atas kinerja penandaan yang terkandung dalam visual sampul buku, menjadi sebuah upaya untuk mengungkap bagaimana penandaan bekerja dan memungkinkan sebuah pesan kepada pembaca/penonton. Di satu sisi pengunaan konsep Barthes tentang pentingnya konotasi, hingga melahirkan mitos, berhasil membantu dalam menelaah visual yang hadir dalam karya-karya sampul Ong Hari Wahyu. Di sisi lain, pisau bedah pascakolonial, memungkinkan penulis melengkapi hasil penelusuran dengan metode semiotika. Hal tersebut memicu penjelasan akan kemungkinan-kemungkinan makna yang terkandung dari sebuah sampul, sehingga berkaitan dalam suatu proses identitas kebudayaan.

Akhirnya, dari gabungan antara semiotika dan pascakolonial, penulis meyakini bahwa sampul Ong Hari Wahyu, yang penulis tampilkan di dalam kajian, dapat dipahami sebagai suatu wacana visual maupun pesan penting bagi suatu kajian budaya. Artinya teori semiotika dan pascakolonial yang digunakan, sanggup menjembatani suatu analisis atas sebuah sampul, baik Ong Hari Wahyu, maupun cover-sampul lain pada umumnya.

20Roland Barthes, Ibid, page. 131. 21

15

G. Metode Penelitian

Data penelitian ini sebagian besar berasal dari sumber-sumber teks tertulis dan beberapa sumber digital. Metode penelitian yang digunakan ialah analisis semiotika sebagai elaborasi atas teks sampul, disusul dengan pendekatan konsep ala kajian pascakolonial, terhadap seniman dan keempat karya desain sampul buku sebagaimana telah disebutkan selaku objek kajian. Metode untuk menjalankan tesis ini meliputi sejumlah langkah dalam mengumpulkan data gambar sampul buku dari beberapa karya Ong kemudian dipilah dan dikerucutkan sesuai kebutuhan pada penelitian ini. Adapun metode wawancara dipergunakan untuk memperkuat analisis atas cover itu sendiri, sehingga mencoba menautkan persepsi yang muncul dalam pengakuan lisan Ong Hari Wahyu, dengan apa yang penulis temukan. Hal ini mengingat Ong tidak pernah menuliskan secara literal mengenai proses kreatif kekaryaan sampulnya.

Penelitian ini sendiri, sebagaimana lazimnya kelengkapan heuristik, melibatkan sepenuhnya metode penelitian kepustakaan. Sehingga penulis sengaja melakukan serangkaian penjajagan ke berbagai perpustakaan untuk menemukan sumber yang diperlukan. Wawancara dilakukan terhadap Ong Hari Wahyu secara khusus, dan pihak-pihak yang memiliki informasi penting terkait tema penelitian ini, yaitu Buldanul Khuri dan Hairus Shalim sebagai penerbit dan pegiat buku di Yogyakarta. Metode interview tersebut sebagai pelengkap dalam menganalisis konteks sejarah maupun konteks yang melatarbelakangi perspektif yang tercermin dalam karya.

16

H. Sistematika Penulisan Tesis

Sistematika penulisan tesis ini sebagai berikut; Bab I berisi pendahuluan yang memaparkan latar belakang pemilihan topik penelitian, perumusan masalah, serta kerangka teoritis yang dipakai untuk menjawab permasalahan penelitian.

Bab II secara khusus memberikan gambaran sejarah perbukuan awal Indonesia sebelum kolonial hingga masa kemerdekaan, kemudian perkembangan penerbitan buku di Yogyakarta pada masa Orde Baru, hingga pergeseran orientasi dan perubahan gaya sampul.

Bab III sendiri berkutat pada pemaparan profil Ong Hari Wahyu dan konteks sosial historisnya dari lingkungan di masa orde baru hingga karya, industri dan gerakan.

Bab IV mengurai secara semiotik citra-citra yang tampak di dalam empat karya sampul buku Ong Hari Wahyu di dalam empat buku; Soeharto dalam

Cerpen Indonesia, Priayi Abangan, Oples (Opini Plesetan) dan Gadis Pantai.

Adapun di dalam hal ini, sebagaimana disinggung dalam kerangka teori, dalam analisis digunakan pendekatan pascakolonial.

Bab V berisi kesimpulan yang mencoba merangkum jawaban atas pertanyaan rumusan masalah, yang telah dielaborasikan di dalam bab-bab sebelumnya.

17

BAB II

PERBUKUAN KITA: DARI PENERBITAN KE PENERBITAN

Bab ini mengetengahkan sejarah singkat dunia perbukuan di Indonesia sebelum masa kolonial hingga pasca kemerdekaan. Tujuannya adalah untuk memberikan latar sebuah peristiwa perbukuan di tanah air. Kemudian pembahasan dilanjutkan dengan pembahasan seputar perbukuan di Yogyakarta pada masa orde baru hingga perwajahan sampul buku. Secara umum gambaran tentang perkembangan penerbitan pada masa orde baru mengalami perkembangan dan dinamika dengan pengawasan yang ketat oleh pemerintah. Pembahasan selanjutnya lebih menitikberatkan secara sosio-historis dalam konteks apa yang mempengaruhi perwajahan sampul buku di Yogyakarta. Pembahasan seperti ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran semangat kebudayaan anak-anak muda di masa tersebut.

Sulit membayangkan kelahiran Indonesia, tanpa perbukuan, sebab tokoh-tokoh pendiri republik sendiri merupakan kelas menengah terdidik yang dibesarkan salah satunya oleh bacaan-bacaan mereka. Kelas menengah terdidik dari kalangan pribumi merupakan lapisan elite modern, yang mana di samping sebagai pembaca, kemudian menjadi penulis buku. Taruhlah contoh, Soekarno sebagai proklamator penting dalam kemerdekaan Indonesia terkenal menyukai beberapa buku di masa mudanya, seperti karangan-karangan Pieter Jelles Troelstra berjudul Gedenkschriften, dan Sociaal-Democratie na de Oorlog (1921), lalu buku karangan Karl Kautsky, Sozialismus und Kolonialpolitik, hingga karya-karya Voltaire, JJ Rosseau, Karl Marx, Engels, Ernest Renan dan tentu masih banyak lagi. Soekarno pun kemudian melahirkan berbagai karangan seperti:

18

Sarinah, pidato pembelaannya yang berjudul Indonesia menggugat; Lalu yang

terkenal adalah buku berjudul: Di Bawah Bendera Revolusi dalam dua jilid tebal yang diterbitkan oleh negara. Demikian pula dengan tokoh-tokoh di Indonesia baik yang dikanonkan sebagai pahlawan nasional, maupun berbagai tokoh yang muncul di masa pergerakan nasional hingga kemerdekaan, dapat dipastikan merupakan agensi penting dalam perbukuan sejak resepsi hingga produsen.

Sebelumnya perlu dipahami bahwa perbukuan, di samping sebagai medium, mustahil dilepaskan dari kenyataan kapitalisme. Dalam sejarahnya, buku kerap disangkutkan dengan penemuan Johannes Gutenberg, yang membuat mesin cetak rendah manual. Sampai kemudian mesin cetak yang dikenal sebagai

letterpress itu digunakan untuk kepentingan produksi massal kitab Injil atau yang

dikenal sebagai Bibel Gutenberg yang dikenal sebagai Alkitab 42 baris; yang mana hasil cetakannya didistribsikan ke seantero Eropa.22 Akan tetapi buku sebagai hasil dari teknik seni grafis cetak tinggi, tampaknya telah dimulai lebih dulu di Cina, dan baru populer digunakan di Eropa, semata-mata demi keperluan mencetak dan mempublikasikan acara-acara kebaktian gereja dan naskah-naskah Bibel, pada kisaran medio 1420-an.23 Metode saat itu masihlah menggunakan

cutting block atau mengukir permukaan balok kayu dengan bentuk-bentuk teks

atau gambar secara terbalik (mirror image), untuk kemudian dilumuri dengan tinta dan dicetakkan ke dalam kertas. Dari situ teknik mencetak kian berkembang, misalnya dengan adanya teknik cetak dalam atau Intaglio gravure pada 1480, lalu

22 Periksa misalnya dalam Benedict R.Og Anderson, Imagined Communities, terjemahan:

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).

23 Hanny Kardinata, Desain Grafis Indonesia dalam Pusaran Desain Grafis Dunia (Jakarta: DGI

19

teknik tipografi (1518) hingga huruf Garamond pada medio 1540-an.24 Mulai dari situ, dunia perbukuan yang bermula dari tradisi berabad-abad sejak masa kuno, seperti Mesir, Babilonia dsb, dalam mana melibatkan kinerja tekun para seniman penyalin, untuk kemudian secara perlahan ditinggalkan. Alhasil dunia kapitalisme perbukuan kian pesat, di samping sebagai anak kandung seni grafis, sekaligus konsekuensi dari revolusi teknologi cetak.

A. Perbukuan Awal Indonesia: Sebelum Kolonial hingga Kemerdekaan

Ketika definisi perbukuan adalah hasil dari produksi massal mesin cetak, maka sejarah perbukuan di Indonesia dapat dikatakan secara resmi, dimulai ketika mesin cetak didatangkan pada tahun 1659, yang mana diperkirakan bermerek Faber & Schleider. Kala itu mesin tersebut hadir sebagai bagian dari misi penyebaran agama Nasrani. Kendati demikian, oleh sebab tenaga ahli, yakni operator mesin tersebut belum menguasai secara maksimal, maka mesin cetak tersebut sempat menganggur selama beberapa tahun.25

Sebelumnya perlu dijelaskan bahwa wilayah nusantara sendiri telah memiliki tradisi literasi hingga pembuatan dan penyalinan buku. Tak heran karangan-karangan masyhur seperti yang bermediakan batu prasasti hingga daun lontar menjadi primadona di berbagai kerajaan kuno di nusantara. Hingga kemudian teknologi kertas mulai diperkenalkan, baik kertas dari Cina, maupun kertas buatan sediri misalnya kertas dluwang. Sejak saat itu tradisi penulisan berkembang pesat, baik di bawah kerajaan-kerajaan Islam mupun tradisi santri di pesantren-pesantren.

24 Hanny Kardinata, Ibid, Hlm. 17. 25Hanny Kardinata, Ibid, hlm. 18.

20

Sebagai lembaga pendidikan, pesantren adalah produk yang tumbuh di bumi nusantara sejak ratusan tahun lalu. Dalam pesantren dikenal sistem pendidikan yang bertumpu pada dua kitab utama. Pertama, Al-qur‟an, dan kedua Hadits. Melalui dua sumber itu, kemudian lahir tradisi penulisan kitab, baik sebagai tafsir agama hingga hukum praktik agama. Hal ini diperkirakan telah dimulai semenjak para penyebar Islam yang masyhur, yakni Wali Songo yang telah mempergunakan kertas buatan Cina, yang biasanya berwarna kuning, dari situ kemudian kitab-kitab karya Ulama Arab, Mesir hingga Nusantara sendiri dikenal luas dengan istilah Kitab Kuning.26

Lantas ketika kehadiran bangsa Eropa, khususnya para pedagang VOC (Verenigde Oost Indische Compagnie), kertas-kertas Eropa mulai hadir. Di kemudian hari, kertas Eropa juga mulai dipergunakan oleh kerajaan-kerajaan Islam, misalnya Mataram Islam, yang sejak 1755 telah terpecah menjadi Surakarta dan Yogyakarta. Dua kerajaan itu pun, hingga kini masih menyimpan naskah-naskah yang ditulis oleh para pujangganya. Seiring menguatnya peranan bangsa Eropa, dalam menentukan arah sejarah di berbagai wilayah Nusantara, maka dunia penulisan dengan medium kertas, kian beririsan dengan berbagai kedatangan dan kepentingan bangsa Eropa pada medio abad 18. Di saat bersamaan, Drukkerij (industri percetakan) pada abad 17 dan 18 terbilang masih tersentral pada pusat-pusat kekuasaan kerajaan maupun kalangan Belanda. Baru pada abad 19 hingga utamanya pada awal abad 20, perbukuan benar-benar mapan di kepulauan nusantara, di bawah nama sebuah koloni: Hindia-Belanda.

26

Periksa Ahmad Baso, Pesantren Studies 2b (Jakarta: Pustaka Afid, 2012), disini diungkap berbagai aspek tradisi pesantren dalam kaitannya dengan produksi teks.

21

Di masa inilah buku bacaan mengalami persebaran yang luas, baik didatangkan oleh penerbit-penerbit dari negeri Induk, maupun sebagai bagian dari distribusi penerbit-penerbit di koloni. Misalnya perusahaan penerbitan dan pecetakan milik pemerintah, yakni Landsrukkerij, pada 1835 melalui L.D. Brest van Kempen, mengeluarkan izin khusus untuk menjual buku-buku untuk publik, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra. Bukan hal aneh jika kala itu seluruh buku yang dijual, dan tersebar di perusahaan penerbitan hingga toko-toko buku seperti Boekhandel G. Kolff & Co, adalah buku buku impor dari negara Induk Kolonial Belanda.27 Baru di kemudian hari Landsdukkerij menerbitkan buku sendiri untuk kepentingan koloni. Landsdukkerij sendiri juga menerbitan buku-buku dalam berbagai bahasa yakni Arab, Jawa, Lampung, Mandailing, Makassar, Bali, Yunani, Sansekerta dan Cina.28 Adapun kontennya beragam, dari menyoal kebutuhan sekolah-sekolah hingga kebutuhan penyebaran gagasan maupun pemikiran para tokoh Intelektual. Di Hindia-Belanda sendiri, kala itu bermunculan para penulis, baik dari kalangan “pribumi”, Eropa peranakan atau Indo hingga etnis Tionghoa. Kebanyakan dari mereka menulis karya sastra, seperti puisi/syair, prosa/novel, hingga naskah sandiwara/teater. Dalam hal ini, pemerintah kolonial sendiri telah mengatur sedemikian rupa. Dalam masa akhir abad 19 hingga awal abad 20 misalnya, di Hindia Belanda dikenal penerbitan milik pemerintah kolonial, yakni Balai Pustaka.

27

Toko buku ini didirikan oleh Willem Van Haren Noman pada 1848, menempati rumah sewa, di Buiten Nieuw Poort Straat, Batavia, yang kini dikenal Jalan Pintu Besar Selatan, Jakarta. Baru pada 1894 mendirikan cabangnya di Noordwijk Sraat yang kini dikenal sebagai jalan Juanda. Termasuk kemudian di kota-kota lain seperti Cirebon, Semarang, Yogyakarta, Madiun, Kediri, Malang, Surabaya dan Jember. Periksa dalam Fadrik Aziz, “Yang Mati Meninggalkan Buku”, dlm,

Majalah Historia, No 36. Th. III, 2017, hlm. 22.

28 Bandingkan Mikihiro Moriyama, Semangat Baru: Kolonialisme, Budaya Cetak, dan

Kesusasteraan Sunda Abad 19 (Depok: Komunitas Bambu, 2013). Dalam penelitian ini Moriyama menunjukkan bagaimana kesusastraan sunda dihidupkan melalui peran media cetak.

22

Balai Pustaka sendiri awalnya adalah Kantoor voor de Volkslectuur atau Komisi Bacaan Rakyat yang pembentukannya ditetapkan melalui Surat Keputusan Pemerintah No. 12, tanggal 14 September 1908. Komisi ini sendiri didirikan demi memenuhi kebutuhan Direktur Pendidikan dalam mempertimbangkan dan menentukan bacaan-bacaan yang sesuai untuk rakyat di Hindia-Belanda.29 Baru kemudian Balai Pustaka resmi berdiri pada 1917, dengan memulai memberikan bacaan-bacaan untuk diktat ajar sekolah, maupun karangan terjemahan dari penulis negeri induk kolonial maupun karya-karya yang masyhur di Eropa, misalnya: The last Mohicans (1826) karya James F. Cooper, The Adventures of

Tom Sawyer (1876) karya Mark Twain, dan Sans Familie (1878) karya Hector

Malot. Hal itu seturut dengan arus perkembangan medium cetak, baik surat kabar, majalah, dan buku. Balai Pustaka, atau saat itu Balai Poestaka sendiri terbukti penting bagi persebaran karya-karya “pribumi”, misalnya novel legendaris yakni

Siti Nurbaya (1922) karya Marah Rusli dan Salah Asuhan (1928) karya Abdul

Muis dsb.

Dalam hal ini perlu dicatat bagaimana Balai Poestaka sebagai penerbit pemerintah melakukan sensor ataupun penyeleksian terkait gagasan dalam karangan yang muncul dan dianggap berbahaya bagi kelangsungan pemerintahan jajahan. Karya dari tokoh-tokoh pergerakan macam Mata Gelap (1914) dan

Student Hijo (1919), karya Mas Macro Kartodikromo; lalu Hikayat Kadiroen

(1919) karangan Semaoen tidak masuk dalam kriteria Balai Pustaka, mengingat kedua penulis tersebut dikenal sebagai tokoh pergerakan Sarekat Islam (1911), organisasi yang kritis terhadap pemerintah kolonial.

29 Periksa Misalnya Adhe, Declare!: Kamar Kerja Penerbit Jogja 1998-2007 (Yogyakarta:

23

Di samping itu, politik kolonial lainnya, terlihat dari bagaimana Balai Pustaka menerbitkan buku-buku dengan penyuntingan ejaan hingga tata bahasa Indonesia yang dikonstruksi seragam sesuai dengan bagaimana bahasa Indonesia ingin mereka (baca: penjajah) ciptakan. Dengan kata lain, Balai Pustaka telah mencipta aparatus wacana kolonial, sehingga melahirkan kanon-kanon sejak mencetak para penulis, hingga soal kebakuan gaya bahasa Indonesia itu sendiri, hal yang kemudian meminggirkan karya-karya dalam bahasa lain, seperti Melayu Pasar, Melayu Tionghoa.30

Pemerintahan kolonial kala itu, khususnya terhitung sejak 1908 hingga invasi Jepang pada 1942, terjadi peningkatan terbitan dari Landsdrukkerij.

Landsdrukkerij sendiri terbukti memonopoli terbitan departemen-departemen

pemerintah seperti De Javsche Courant hingga Het Staatbad Van

Nederlands-Indie beserta publikasi resmi pemerintah lainnya. Adapun sejatinya sejak abad 19,

perbukuan sudah mulai menampakkan bisnisnya. Misalnya dalam soal toko buku kala itu, telah dikenal firma G. Kolff & Co, yang pada waktu didirikan tahun 1848, hanya memiliki satu saingan, yakni firma Lange & Co yang memang didirikan lebih dulu pada 1839. Baru kemudian perusahaan swasta lain bermunculan yakni G.C.T van Dorp, dan Albrecht & Co.31

Dalam kenyataannya, G. Kolff & Co berperan pada banyak buku-buku pelajaran, termasuk pula buku-buku tentang catatan perjalanan, laporan penelitin, sains, etnografi sosial, sejarah hingga panduan budidaya pertanian. G Kolff & Co inilah yang sempat bekerja sama dengan Balai Pustaka untuk menerbitkan

Memoar Pangeran Aria Achmad Djajadiningrat pada tahun 1936, dengan

30Hilmar Farid, “Kolonialisme dan Budaya: Balai Pustaka di Hindia Belanda”, dlm, Prisma, No.

10 Tahun XX, Oktober 1991, hlm. 37.

31

24

bilingual (Melayu dan Belanda) dan oplah cetak 1000 eksemplar.32 G Kolff & Co yang kemudian bernama perusahaan lengkap: NV. Koninklijke Boekhandel en

Drukkerij G. Kolff & Co, di masa Jepang mengalami pengambilalihan, dan

percetakannya yang terbilang modern kala itu digunakan untuk mencetak uang Jepang. Bahkan di masa merdeka pun, peralatan G. Kolff & Co digunakan untuk mencetak ORI (Oeang Repoeblik Indonesia).

Sampai menjelang masa kemerdekaan, Balai Pustaka tetap eksis begitupun

N.V. Koninklijke Boekhandel en Drukkerij G. Kolff & Co. Setelah menerbitkan

beberapa buku karya Johannes Leimana dan Abdul Muis, perusahaan ini mengalami gelombang nasionalisasi dan namanya dirubah oleh BANAS (Badan Nasional Perusahaan-Perusahaan Belanda).33 Sedangkan Balai Pustaka dipertahankan oleh pemerintah Indonesia, menimbang manfaatnya bagi persebaran buku-buku bacaan. Pada paruh pertama abad 20, Balai Pustaka milik pemerintah Indonesia ini tercatat tak kurang menerbitkan ulang 128 judul buku dengan tiras mencapai 603.000 eksemplar.34

Adapun kala itu dikenal nama-nama penulis seperti Idrus dengan karya

Dari Ave Maria sampai Djalan Lain ke Roma; Utuy Tatang Sontani dengan karya

Tambera; Mochtar Lubis dengan karya Si Djamal dan penulis terkemuka

Indonesia yang di kemudian hari nyaris menerima Hadih Nobel, yakni Pramoedya Ananta Toer yang menelurkan Perburuan dan Boekan Pasar Malam. Pram sendiri

32

Fadrik Aziz, Ibid, hlm. 24.

33Op.cit, hlm. 25. Disebutkan bahwa NV. Koninklijke Boekhandel en Drukkerij G. Kolff & Co di

Jakarta dan Surabaya, diubah namanya menjadi Percetakan Gita Karya. Sedangkan N.V.G Kolff Inktfabriek di Jakarta menjadi Pabrik Tinta Gita Karya. Lalu Nederlands Indonesische Uitgevers Maatschappij Noordhoff Kolff N.V. di Jakarta menjadi penerbitan Noor Komala. Dan melalui PP (Peraturan Pemerintah) No. 24 tahun 1962, ketiganya dilebur ke dalam Perusahaan Percetakan, Penerbitan dan Pabrik Tinta Gita Karya alias PN Gita Karya.

34 Ahmad Husain, “Kisah Tentang Buku (bagian 2): Sekilas Perkembangan di Indonesia”, dlm:

25

sempat menulis tentang perubahan Balai Pustaka di masa merdeka yang menurutnya lebih terbatas geraknya bahkan disebutnya “tidak bernyawa lagi”. Sebab di samping otonomi dipersempit dan hanya menjadi sambungan dari kementrian PPK; Balai Pustaka mulai kehilangan pula peran besarnya yang dahulu di masa kolonial memiliki sumbangsih penting dan masyhur di bidang pendidikan hingga kebudayaan Indonesia, termasuk dalam mengenalkan di hadapan dunia.35

Selain karya-karya penulis dalam negeri, muncul pula berbagai karangan terjemahan dari penulis-penulis dunia seperti Anton Chekov, John Steinback, Fyodor Dostoyoevsky, Sinclair Lewis, Hasseck, John Russel, Maupasant, Omar Khayyam dsb. Di masa ini tentu saja tidak hanya penerbitan milik pemerintah saja yang bergerak dalam bisnis perbukuan, tercatat berbagai penerbit di Jakarta seperti Pustaka Antara, Pustaka Rakyat yang kemudian merubah nama menjadi Dian Rakyat dan Penerbit Endang, lalu penerbit Ganaco yang berada di Bandung.36

Menjelang masa “Indonesia Merdeka” inilah, badan yang menyambungkan penerbitan-penerbitan mulai didirikan, terhitung dengan dicetuskannya IKAPI atau Ikatan Penerbit Indonesia pada tahun 1950. Kala itu IKAPI telah mewadahi 17 penerbit yang tersebar di berbagai kota, diantaranya Medan, Padang, Bukittinggi, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Solo, Surabaya.37 Selain itu, perbukuan Indonesia kala itu disemarakkan dengan diadakannya festival buku untuk pertama kalinya, yakni Pekan Buku Indonesia tahun 1954.

35 Pramoedya Ananta Toer, “Balai Pustaka Harum Namanja di dunia Internasional dahulu”, dlm,

Madjalah Star. No, 580. 9 Februari 1957, hlm. 10-11.

36 Ahmad Husain, ibid. 37

26

Dalam acara tersebut, toko buku dan penerbitan, NV Gunung Agung merupakan pemrakarsa utama, dimana motor utamanya adalah Haji Mas Agung, seorang Tionghoa bernama asli Tjio Wie Tay.38 Menarik diketahui bahwa setahun sebelumnya, Gunung Agung diresmikan dengan mengadakan pameran buku, dan melalui Pekan Buku Indonesia, NV Gunung Agung sengaja memprakarsai sebuah perhelatan festival buku skala nasional.

Tidak tanggung-tanggung, acara selama tujuh hari antara 8 sampai 14 september itu menghadirkan ribuan buku, termasuk berbagai penerbitan, percetakan setanah air. Acara Pekan Buku Indonesia ini sendiri dihadiri berbagai tokoh penting termasuk Soekarno dan Hatta, menteri pendidikan waktu itu Mohamad Yamin, Walikota Djakarta Raja, Soediro, Menteri Penerangan, Dr. F. L. Tobing dsb. Dalam arsip katalog, disertakan data-data percetakan, penerbitan seantero Indonesia beserta alamatnya. Adapun dalam katalog juga tampak bagaimana wacana perbukuan telah menjadi agenda kebudayaan nasional, sehingga dimuat berbagai aspek terkait buku, mulai dari opini para tokoh-tokoh seperti Gayus Siagian, Nugroho Notosusanto, Ramadhan KH, Sri Harjati Siagian dan masih banyak lagi; hingga berbagai perkembangan peran buku dalam pendidikan, termasuk ringkasan tentang adanya kongres perpustakaan nasional.39

Dari perkembangan tersebut, telah tampak medan perbukuan Indonesia pasca merdeka, yang dapat dipahami berbagai kecenderungan dalam wajah literasi dan bursa pengetahuan. Nantinya nama-nama penerbit sebagian menghilang,

38 Hal mana nama Gunung Agung sendiri adalah terjemahan dari nama Tionghoa, Tjo Wie Tay itu

sendiri.

39 Periksa Margono (Peny.), Ibid. Buku yang agaknya semacam katalog ini menyajikan berbagai

informasi lengkap dunia perbukun sampai prosesi berlangsungnya acara pembukaan hingga penutupan. Periksa juga Lampiran Tambahan dan Pembetulan dari buku tersebut. Acara ini terbilang merupakan festival buku paling pertama dan terpenting.

27

ketika harus melewati fase tragedi politik dan kemanusiaan 1965-1966. Sebab di fase inilah pengkebirian segala unsur yang dianggap komunis itu, beberapa perkembangan di bidang ide dan gagasan hingga perbukuan itu sendiri mengalami perubahan besar. Kendati demikian wajah perbukuan Indonesia seiring naiknya Soeharto pada 1967, menandai babak Orde Baru, yang juga menentukan politik-wacana perbukuan.

B. Surga Perbukuan Yogyakarta Era Orde Baru

Menuju medio 1970an, berbagai penerbitan terus bermunculan, yang mana tampak berada dalam kategori-kategri tertentu. Di samping muncul penerbit Gramedia pada tahun 1974; yang kelak menjadi raksasa yang memonopoli perbukuan, berikut toko-toko bukunya yang beredar di berbagai pulau di Indonesia. Gramedia adalah bagian dari KKG (Kelompok Kompas-Gramedia), di mana KKG memiliki banyak anak perusahaan seperti penerbitan, percetakan, dan toko buku. Anak perusahaan dalam bentuk media atau penerbitan yang kita kenal antara lain adalah Harian Kompas, Jakarta Post, Intisari. Selain itu ada Bola, Otomotif, Hai. Sedangkan perusahaan penerbitan yang besar adalah Gramedia Pustaka Utama, Elex Media, Komputindo, Grasindo, Kepustakaan Populer Gramedia, Penerbit Buku Kompas, dan Buana Ilmu Populer.40 Dari situ Gramedia menjadi pemain tunggal yang nyaris memonopoli wacana media massa di Indonesia, sepanjang masa Orde Baru. Meskipun demikian, di luar perusahaan penerbitan milik KKG tersebut, masih banyak penerbitan yang memiliki gagasan

40 “30 tahun Gramedia Penerbitan: Dengan Buku menuju Indonesia Baru”, Kompas, 25 Maret

28

atau konsep besar, terutama yang berada di Yogyakarta di masa akhir Orde Baru. Penerbit-penerbit ini menerbitkan buku-buku kritis di medio 1990-an.

Sebelumnya, sebagai suatu gambaran, di masa sampai dengan medio 1980-an, dapat kita cermati penerbit-penerbit yang memasarkan buku-buku bercorak keagamaan. Terdapat kecenderungan umum beredarnya buku-buku islami yang bersifat kanonik-normatif, hal mana dapat ditilik dari terbitan-terbitan penerbit al-Maarif dari Bandung. Buku-buku yang diterbitkan seperti Al-Qur;an, Hadits Nabi, Tuntunan Ibadah, Surat Yasin, Kumpulan Doa, dan beberapa pemikiran Islam lainya. Sedikit lebih berat misalnya Penerbit Bulan Bintang dari Jakarta maupun Pustaka Panjimas, yang banyak menampilkan buku-buku pemikiran Islam untuk kalangan terdidik. Sedangkan buku-buku dengan tema agama yang lebih umum diterbitkan oleh Penerbit Thoha Putra Semarang dan Menara Kudus Surabaya. Terbitan serius terkait pemikiran Islam, kian menguat di tahun 1980-an dengan lahirnya penerbit Mizan. Mizan Sendiri lahir dari tiga orang mantan dewan redaksi jurnal Pustaka Salman ITB, yakni Haidar Bagir, Zainal Abidin Salman dan Ali Abdullah Assegaf.41 Lantas bagaimana dengan kota Yogyakarta yang dikenal sebagai kota pelajar?

Menarik untuk disoroti terkait Yogyakarta pada medio 1980-an, sebagaimana kasus Mizan, muncul sebuah penerbitan berbasis keagamaan Islam dan beririsan dengan Kampus UGM, yakni penerbit Shalahuddin Press. Didirikan oleh Ahmad Fanani pada tahun 1984, Shalahuddin Press berupaya hampir sama dengan Bulan Bintang maupun Mizan yang berfokus pada penerbitan buku-buku pemikiran Islam yang kritis. Menarik untuk dicatat bahwa kemunculan

41 Dilansir dari Ridwan Muzir, “Santri Tanpa Kiai: Kajian Psikoanalitik atas judul-judul buku

Swa-bantu Islam di Indonesia”. Thesis (belum diterbitkan). Universitas Sanata Dharma Yogyakarta 2012/2013, hlm. 43-49.

29

Shalahuddin Press, dengan beberapa tokoh penting, nantinya berpengaruh pada corak penerbitan Yogyakarta. Mereka adalah Ong Hari Wahyu (desainer sampul), Ari Widjaja (desainer sampul) Musthofa W. Hasyim (editor), dan Buldanul Khuri (Staf Tata Artistik). Dari Shalahuddin press inilah, Adhe Ma‟ruf dalam bukunya, menelisik silsilah dunia perbukuan yang mewarnai Yogyakarta di kemudian hari, khususnya pada 1990-an, jelang reformasi, hingga 2000an.42 Adhe membuat silsilah yang bermula dari Shalahuddin Press yang kemudian menurun berkelindan dengan Bentang Budaya, di bawah motor Buldanul Khuri. Sebelum itu sempat muncul penerbit bernama Serikat Islam (SI press) yang turut dikelolanya. Sedangkan saat Bentang Budaya membesar, lahirlah anak-anak penerbitan darinya seperti Pustaka Promethea, Mata Bangsa, Lazardi, Semesta, Pohon Sukma dan Mata Angin. Ada pula yang masih beririsan yakni Teplok Press dan C-Books.

Adapun dua nama penerbitan yang menjadi sangat penting dalam arus persebaran buku dan pemikiran adalah Pustaka Pelajar dan LKiS (Lembaga Kajian Islam dan Sosial). Pustaka Pelajar dengan anak penerbitan seperti Mitra Pustaka, Baca dan Mitra Bocah Muslim, didukung toko bukunya yang tersebar di empat titik di Yogyakarta. Pustaka Pelajar dari segi penerbitan selain menampilkan wacana Islam, ia juga melahirkan banyak buku-buku terjemahan terkait pemikiran ilmu sosial-Humaniora, hingga filsafat. Buku-buku pustaka pelajar inilah yang pasca reformasi 1998, cukup banyak mewarnai bacaan mahasiswa.

42 Adhe, Ibid. Adhe membuat grafik silsilah yang bermula dari Shalahuddin Press yang kemudian

menurun berkelindan dengan berbagai penerbitan kecil yang menentukan perbukuan di Yogyakarta.

30

Tidak kalah dengan Pustaka Pelajar, adalah LKiS, hal mana LKiS merupakan penerbitan yang digawangi mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yakni Imam Aziz, dan M. Jadul Maula, disusul kemudian oleh Hairus Salim dan Ahmad Fikri. LKiS kemudian sangat gencar menerbitkan buku-buku pemikiran kritis, terkait Islam, sejarah, sosial-humaniora, filsafat hingga tasawuf. Namun menjadi penting bahwa LKiS pada mulanya sempat menerbitkan buku yang berkaitan dengan tema-tema kritis, khususnya menjelang gerakan mahasiswa turut serta dalam upaya menggulingkan rezim Soeharto. Pada masa ini ada berbagai bacaan liar,43 atau bacaan terlarang yang tidak diterbitkan melalui penerbitan, sebab akan dipersulit dalam perizinannya. Aktivis Mahasiswa yang turut serta dalam panggung reformasi, kala itu tak asing dengan buku-buku seperti karangan Pramoedya Ananta Toer, Karl Marx maupun yang berkaitan dengan gerakan, tersebar melalui fotokopian. Episode inilah yang dapat dikatakan turut menyemai keberanian dalam gerakan penerbitan, terlebih dengan masih adanya pelarangan/sensor atas buku.44

Setelah masa reformasi, Yogyakarta mengalami banjir perbukuan yang melahirkan nama-nama penerbit seperti: Jendela, Indonesia Tera, Akar Indonesia, Yayasan Untuk Indonesia, Ikon Teralitera, Gelombang Pasang, Galang Press, Qalam, Jalasutra, Fajar Pustaka, Mahatari, Logung Pustaka, Ombak, Navila, Buku Baik dan masih banyak lagi.45 Akhirnya babak penting dalam perbukuan Yogyakarta tiba dalam wajah alernatif. Dahulu di masa kolonial, sempat hadir

43 Terkait istilah bacaan Liar, sebenarnya sudah marak sejak jaman kolonial, khususnya karangan –

karangan yang dianggap kritis maupun karangan yang berbahasa di luar bahasa yang dikanonkan. Simak tulisan menarik: Razif, Bacaan Liar: Budaya dan Politik pada Zaman Pergerakan (E-book: Edi Cahyono Experience).

44 Bandingkan dengan Iwan Awaluddin Yusuf dkk, Pelarangan Buku di Indonesia : Sebuah

Paradoks Demokrsi dan Kebebasan Berekspresi (Yogyakarta: Pemantau Regulasi dan Regulator Media, bekerja sama dengan Friedrich Ebert Stiftung Indonesia), hlm. 131-133.

45

31

nama-nama penerbitan, seperti Kolff Buning, yang tampaknya masih anak perusahaan dari G. Kolff & Co.46 Kala itu Kolff Buning menempati gedungnya di Jalan Malioboro, dan setelah nasionalisasi 1957-1959, berubah menjadi percetakan negara, dan kini digunakan gedungnya untuk perpustakaan Jogja Library. Di masa merdeka, Yogyakarta mengenal nama-nama penerbit seperti Diwarno S.M, Djiwa Baru dan Tridjaja.47 Penerbit dalam corak N.V atau

Naamloose Venotschaap ini kemudian terus mengalami perubahan, dan menjelang

masa Orde Baru, muncul CV-CV penerbit kecil sebagaimana disinggung sebelumnya. Akhirnya menjelang banjirnya penerbit-penerbit kecil akhir Orde Baru hingga periode Reformasi, corak CV jadi kian cair, dan wajah alternatif penerbitan di Yogyakarta, bahkan Indonesia sendiri, memicu istilah “penerbit gang”, atau penerbit yang lahir dari kontrakan-kontrakan mahasiswa. Inilah surga perbukuan jogja yang dari situ terbaca arah literasi dan politik perbukuan Indonesia. Lantas kemana arah penerbitan Indonesia?

C. Sepintas Tentang Perwajahan Buku

Menjawab pertanyaan di atas, tampaknya harus dipetakan kembali tentang wajah perbukuan. Artinya, perbukuan mengalami kompleksitas, yang menempatkan buku tidak semata sebagai medium bacaan, dengan konten tulisan dan gagasan cuma pengetahuan yang terkandung di dalamnya, sehingga tampilan atau perwajahan buku menjadi demikian penting dalam memasarkan buku maupun menampilkan visualitas tertentu. Dalam fase inilah, sampul buku menjadi suatu dunia tersendiri, yang alih-alih membantah jargon “Don‟t judge book from

46 Periksa Laman www.dpad.jogjaprov.go.id. 47

32

the cover”, malahan menciptakan kontestasi wacana dan estetika visual buku

tersendiri.

Dalam singgungan sebelumnya telah disebutkan bahwa beberapa agensi penting dalam penerbit Shalahuddin Press melahirkan gelombang baru dalam desain sampul. Hal ini bukan berarti menafikkan buku-buku dan desain sampul sebelumnya. Namun perwajahan sampul buku, mulai dipandang dengan semangat estetik. Keindahan sampul disusul visualitas baik semotik maupun simbolik/ikonografi yang ada, merujuk pada resepsi visual atas isi buku, yang menawarkan ambiguitas atau liminalitas dalam sampul buku, yakni antara mengilustrasikan isi buku, dengan menawarkan visualitas dan estetika tertentu; kemudian menempatkan desainer sampul sebagai author/pengarang. Kepengarangan sampul inilah yang dalam konteks Yogyakarta menjadi layak dikaji khususnya semenjak maraknya wajah buku, baik dari Shalahuddin Press, Bentang Budaya, hingga LKiS dan Pustaka Pelajar. Dari situ keagenan desainer sampul, menjadi pengusung pesan-pesan yang melampaui isi buku itu sendiri. Adapun nama-nama seperti Ari Widjaja, Ong Hari Wahyu, Buldanul Khuri, Haitami el Jaid, Nurudien, dsb, menjadi kajian yang sangat menarik terkait perbukuan jogja di akhir Orde Baru maupun Awal Reformasi.

Perkembangan sampul di Indonesia terbilang sangat menarik. Semenjak masa Balai Pustaka di masa kolonial, hingga Balai Pustaka dinasionalisasi di masa merdeka, hingga masa Pustaka Jaya, disusul berbagai penerbitan di Yogyakarta seperti Bentang, memiliki kesinambungan dan perubahan. Di masa Kolonial, buku-buku yang dipamerkan di Kolf & Co, terbitan Balai Pustaka, sampul lebih bersifat retorika judul buku. Jika terdapat gambar, sebatas ilustrasi sederhana dari

33

isi buku. Demikian pula di masa terbitan Balai Pustaka di masa kolonial. Beberapa terbitan pada masa Hindia-Belanda telah menampakkan ilustrasi yang menarik. Pada masa Balai Pustaka juga demikian, sebagaimana Salah Asuhan (1928) karya Abdul Muis, yang diterbitkan tanpa ilustrasi. Baru kemudian muncul ilustrasinya pada periode 1950-an.48

Memang pada masa itu perkembangan ilustrasi gambar, tidak hanya pada sampul buku, namun juga mewarnai perkembangan dunia komik hingga ilustrasi di dalam majalah maupun harian surat kabar. Watak memang terus menguat di masa merdeka, misalnya pada novel-novel roman di dekade 1950-an, terbukti tampak seni rupa sampul buku, berkembang demikian ilustratif, semisal dalam roman-roman yang terbit kala itu.49 Adapun jika menyangkut kisah cinta, maka akan tampak ilustrasi realis sepasang lelaki dan perempuan. Namun menarik bahwa di kala itu, sudah mulai muncul ilustrasi sampul roman yang menampilkan unsur lokalitas, misalnya dalam sampul Roman “Perkawinan Penuh Rahasia” karya Bachtiar Junus, sebagaimana ditampilkan dalam buku Koko Hendri Lubis, tampak sosok laki-laki memakai peci, dan tampak pula wanita memakai kerudung. Hal mana berkaitan dengan konteks pengarang yang Minangkabau, juga cerita yang banyak mengambil muatan nilai-nilai Islam, berakibat pada sampulnya yang menampakkan nilai-nilai lokal citra keislaman yang berkembang

48Umar Junus, “Novel Nasib: Suara Non-Kolonial dalam Penerbitan Kolonial”, dlm Jurnal Kalam

No. 21, Tahun 2004, hlm. 43. Adapun Junus menyinggung di dalam catatan kakinya, bertolak dari artikelnya “Illustrasions and Malay Stories: A Preliminary Statement”, Malay Literature, 1, No. 1, 1988). Yakni mengenai fenomena novel Abdul Muis tersebut, tanpa ilustrasi, oleh sebab: “Bagaimana Hanafi dan Corrie mesti dilukiskan. Apa saja cara yang digunakan akan berdampak negatif terhadap wajah penjajah.” Dari sini dapat dicatat bahwa masalah ketiadaan ilustrasi menjadi persoalan politis tersendiri dalam konteks masa kolonial.

49Cermati foto-foto buku yang ditampilkan oleh Koko Hendri Lubis terkait Roman Medan, dalam

Koko Hendri Lubis, Roman Medan: Sebuah Kota Membangun Harapan (Jakarta: Gramedia, 2018), hlm. 103; 114; 116; 118; 122; 124; 126; 130; 132; 134; 138; 140; 143; 146; 150; 152; 154; 156; 161; 164; 158, dst.

34

di masyarakat Minangkabau.50 Adapun roman-roman lain yang berkembang di tahun 60-an, semisal terbitan Balai Pustaka, sebagai contoh buku Nur Sutan Iskandar, Katak Hendak Menjadi Lembu, yang menampilkan ilustrasi realis katak dan lembu, serta wajah seorang pria. Menarik pula bahwa perkembangan ilustrasi sampul buku pada saat itu, selain bersifat realis yang berupa sketsa wajah manusia, juga realisme dalam bentuk suasana atau pemandangan. Misalnya buku

Ia Sudah Bertualang karya W.S. Rendra, terbitan N.V. Nusantara,

Bukittinggi-Jakarta,51 menampilkan lukisan Motinggo Boesje, yang juga seorang sastrawan. Lukisan Motinggo Boesje, dalam buku karya Rendra tersebut tampak demikian bernuansa pemandangan yang terbilang sederhana tetapi membangun kesan puitis. Warna yang digunakan hanyalah dua warna yakni merah dan biru, adapun latar putih didapat dari warna kertas sampulnya.

Pada masa buku-buku di era Indonesia Merdeka antara 1940an sampai 1960an buku-buku bersampul realis ilustratif baik sketsa maupun pemadangan sangatlah tampak. Dan dari situlah, terbilang kerja-kerja seniman rupa dalam dunia sampul buku mulai berkembang cepat. Hal ini menunjukkan bersatunya kinerja seniman dengan kinerja dunia penerbitan buku. Pola semacam ini terus berlanjut hampir di berbagai terbitan-terbitan sampai tahun 70-an dan 80-an. Hanya saja variasi realis mengalami penambahan misalnya bentuk-bentuk abstrak. Hal ini sendiri sejalan dengan perkembangan seni rupa di Indonesia yang pada masa pasca 1965, perkembangan realisme mengalami surut, dan beralih pada abstrak.52 Fenomena sampul buku semacam inilah yang menempatkan sampul

50 Lihat Koko Hendri Lubis, Ibid, hlm. 186.

51 W.S. rendra, Ia Sudah Bertualang (Djakarta-Bukittingi: N.V. Nusantara, 1963).

52Brita L. Miklouho-Maklai, Menguak Luka Masyarakat: beberapa Aspek Seni Rupa Kontemporer