BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Kemiskinan dan Penyebab Kemiskinan

Dalam arti proper, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Prastyo (2010) menyatakan bahwa

kemiskinan adalah suatu intergrated concept yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan (proper), 2) ketidakberdayaan (powerless), 3) kerentanan menghadapi

situasi darurat (state of emergency), 4) ketergantungan (dependence), dan 5) keterasingan (isolation) baik secara geografis maupun sosiologis. Yulianto (2005)

menyatakan kemiskinan adalah kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak.

Berdasarkan Perpres Nomor 7 Tahun 2005 tentang RPJMN, kemiskinan terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang, baik laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Menurut Ridlo (2001) definisi ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa masyarakat miskin mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuatan sosial yang meliputi: aset, sumber-sumber keuangan, organisasi dan jaringan sosial, pengetahuan dan informasi untuk memperoleh pekerjaan menjadikan seseorang menjadi miskin.

Menurut Effendi (1993) kemiskinan dapat ditinjau dari tinjauan ekonomi, sosial dan politik. Secara ekonomi kemiskinan adalah kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan. Secara sosial kemiskinan diartikan kekurangan jaringan sosial dan struktur untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan meningkatkan produktivitas. Sedangkan secara politik kemiskinan diartikan kekurangan akses terhadap kekuasaan

Sedangkan Nugroho dan Dahuri (2004) menyatakan bahwa dari aspek ekonomi, kemiskinan merupakan kesenjangan antara lemahnya daya pembelian (positif) dan keinginan untuk memenuhi kebutuhan dasar (normatif). Dari aspek sosial, kemiskinan mengindikasikan potensi perkembangan masyarakat yang rendah. Sedangkan dari aspek politik, kemiskinan berhubungan dengan rendahnya kemandirian masyarakat.

Kemiskinan didefinisikan sebagai standar hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Secara ekonomis, kemiskinan juga dapat diartikan sebagai kekurangan sumberdaya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejehtaraan sekelompok orang. Kemiskinan memberi gambaran situasi serba kekurangan seperti terbatasnya modal yang dimiliki, rendahnya pengetahuan dan keterampilan, rendahnya produktivitas, rendahnya pendapatan, lemahnya nilai tukar hasil produksi orang miskin dan terbatasnya kesempatan berperan serta dalam pembangunan.

ekonomi timbul akibat keterbatasan sumber daya alam, manusia, dan sumberdaya lain sehingga peluang produksi relatif kecil dan tidak dapat berperan dalam pembangunan. Kemiskinan struktural dan sosial disebabkan hasil pembangunan yang belum merata, tatanan kelembagaan dan kebijakan dalam pembangunan. Sedangkan kemiskinan kultural (budaya) disebabkan sikap atau kebiasaan hidup yang merasa kecukupan sehingga menjebak seseorang dalam kemiskinan (Nugroho dan Dahuri, 2004).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Propenas menyebutkan berdasarkan penyebabnya kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kemiskinan kronis (chronic poverty) yang disebabkan: (1) sikap dan kebiasaan hidup masyarakat yang tidak produktif; (2) keterbatasan sumber daya dan keterisolasian; dan (3) rendahnya taraf pendidikan dan derajat kesehatan, terbatasnya lapangan kerja, dan ketidakberdayaan masyarakat, dan kemiskinan sementara (transient poverty) yang disebabkan (1) perubahan siklus ekonomi dari kondisi normal menjadi krisis ekonomi; (2) perubahan yang bersifat musiman seperti kasus kemiskinan nelayan dan pertanian tanaman pangan; dan (3) bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan.

Penyebab kemiskinan yang lain menurut Cox (2004) berupa: (1) Kemiskinan yang diakibatkan globalisasi berupa dominasi negara maju terhadap negara-negara berkembang; (2) Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan berupa

rendahnya partisipasi dalam pembangunan dan peminggiran proses pembangunan; (3) Kemiskinan sosial yang yang dialami oleh perempuan, anak-anak dan kelompok

eksternal seperti konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan dan tingginya jumlah penduduk.

Menurut Prastyo (2010) beberapa sumber dan proses penyebab terjadinya kemiskinan, yaitu:

a. Policy induces processes, yaitu proses pemiskinan yang dilestarikan, direproduksi melalui pelaksanaan suatu kebijakan, diantaranya adalah kebijakan anti kemiskinan, tetapi relitanya justru melestarikan.

b. Socio-economic dualism, negara bekas koloni mengalami kemiskinan karena poal produksi kolonial, yaitu petani menjadi marjinal karena tanah yang paling subur dikuasai petani sekala besar dan berorientasi ekspor.

c. Population growth, prespektif yang didasari oleh teori Malthus, bahwa pertambahan penduduk seperti deret ukur sedangkan pertambahan pangan seperti deraet hitung.

d. Resaurces management and the environment, adalah unsur mismanagement sumber daya alam dan lingkungan, seperti manajemen pertanian yang asal tebang akan menurunkan produktivitas.

e. Natural cycle and processes, kemiskinan terjadi karena siklus alam. Misalnya tinggal dilahan kritis, dimana lahan itu jika turun hujan akan terjadi banjir, akan tetapi jika musim kemarau kekurangan air, sehingga tidak memungkinkan produktivitas yang maksimal dan terus-menerus.

f. The marginalization of woman, peminggiran kaum perempuan karena masih dianggap sebagai golongan kelas kedua, sehingga akses dan penghargaan hasil kerja yang lebih rendah dari laki-laki.

g. Cultural and ethnic factors, bekerjanya faktor budaya dan etnik yang memelihara kemiskinan. Misalnya pada pola konsumtif pda petani dan nelayan ketika panenj raya, serta adat istiadat yang konsumtif saat upacara adat atau keagamaan.

h. Exploatif inetrmediation, keberadaan penolong yang menjadi penodong, seperti rentenir.

i. Inetrnal political fragmentation and civil stratfe, suatu kebijakan yang diterapkan pada suatu daerah yang fragmentasi politiknya kuat, dapat menjadi penyebab kemiskinan.

j. Interbational processe, bekerjanya sistem internasional (kolonialisme dan kapitalisme) membuat banyak negara menjadi miskin.

Penyebab kemiskinan menurut masyarakat miskin sendiri adalah kurangnya modal, pendidikan, keterampilan, dan kesempatan kerja; dan rendahnya pendapatan (Tim Studi KKP, 2004). Kuncoro (2004) mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Kedua, perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia yang berkaitan dengan produktivitas dan upah yang rendah. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

2.2. Jenis Kemiskinan

Menurut Suryawati (2005) kemiskinan dibagi dalam empat bentuk, yaitu: a. Kemiskinan absolut, kondisi dimana seseorang memiliki pendapatan di bawah garis

kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang dibutuhkan untuk bisa hidup dan bekerja.

b. Kemiskinan relatif, kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan.

c. Kemiskinan kultural, mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.

d. Kemiskinan struktural, situasi miskin yang disebabkan oleh rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan.

Kemiskinan juga dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

a. Kemiskinan alamiah, berkaitan dengan kelangkaan sumber daya alam dan prasarana umum, serta keadaan tanah yang tandus.

b. Kemiskinan buatan, lebih banyak diakibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang membuat masyarakat tidak mendapat menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi yang ada secara merata.

Soegijoko (1997) kemiskinan absolut keberadaannya masih dapat dihilangkan

(poverty alleviation), sedangkan kemiskinan relatif keberadaannya tidak dapat dihilangkan, tetapi hanya dapat dikurangi intensitasnya (poverty reduction).

2.3. Efektivitas Berbagai Program Penanggulangan Kemiskinan

Persoalan kemiskinan merupakan persoalan yang sangat kompleks. Banyak faktor yang berperan menjadi penyebab kemiskinan. Ketidakberuntungan (disadvantages) yang melekat pada keluarga miskin, keterbatasan kepemilikan aset (poor), kelemahan kondisi fisik (physically weak), keterisolasian (isolation), kerentaan (vulnerable),dan ketidakberdayaan (powerless) adalah berbagai penyebab mengapa keluarga miskin selalu kekurangan dalammemenuhi dasar hidup, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan layak untuk anak-anaknya. Kondisi serba kekurangan dari masyarakat miskin tersebut menyebabkan mereka tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya. Selain itu, kultur kemiskinan yang masih kental dalam masyarakat dengan budaya tolong-menolong, pada satu sisi dapat bersifat positif, namun di sisi yang lain juga dapat mengaburkan arti kemiskinan yang sebenarnya.

Orang yang sebenarnya sangat miskin, merasa tidak terlalu miskin karena bantuan sosial di sekelilingnya. Kondisi kemiskinan juga menjadi diperparah karena kewajiban sosial yang ditanggung keluarga miskin, seperti kewajiban menyumbang. Situasi yang seperti ini menyebabkan berbagai program penanggulangan kemiskinan

dan pembangunan pedesaan menghadapi hambatan dalam pelaksanaannya (Listyaningsih, 2004).

Berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan selama ini menunjukkan keseriusan dalam penanggulangan kemiskinan. Mulai dari program yang ditujukan untuk petani, memalui berbagai skim kredit dan subsidi, sampai pada berbagai program pemberdayaan untuk keluarga miskin, seperti pemberian dana bergulir, program ekonomi produktif, pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Namun berbagai program tersebut belum secara signifikan mampu menurunkan jumlah penduduk miskin, sehingga memunculkan pertanyaan mengapa banyak programpenanggulangan kemiskinan tidak efektif atau bagaimana bentuk program penangulangan kemiskinan yang efektif.

Kelemahan berbagai program penanggulangan kemiskinan, diawali dari beberapa persoalan berikut.

a. Program yang dilaksanakan berpedoman pada perguliran dana bantuan. Karena konsepnya adalah bergulir, logikanya yang mampu mengikuti program tersebut adalah mereka yang memiliki usaha produktif, dan kecil kemungkinan masyarakat yang benar-benar miskin dapat mengikuti program dana bergulir.

b. Kecilnya peluang rumah tangga miskin ikut dalam pola pergliran disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan, sehingga sangat beresiko terhadap keberhasilan program.

c. Adanya gejala ketidaktepatan pendataan penduduk miskin, yang terutama dilakukan petugas desa (banjar) yang cenderung pilih kasih, sehingga data pendudukmiskin untuk penanggulangan kemiskinan menjadi tidak tepat sasaran. d. Kecenderungan adanya pemilihan daerah sasaran program dengan harapan tingkat

keberhasilannya dapat lebih diukur. Hal ini berakibat pula pada salah sasaran. e. Sikap mental penduduk miskin yang cenderung pasrah, menerima apa adanya,

merasa miskin adalah nasib, takdir dan lainnya adalah sikap mental yang menghambat program kemiskinan.

f. Program-program yang cenderung member ‘ikan’, bukan kail dan atau cara memancing dapat menggeser perilaku masyarakat yang justru ingin menjadi miskin agar mendapat bantuan kemiskinan, bukan justru berupaya bagaimana mereka dapat ke luar dari kemiskinan.

2.4. Kesejahteraan Masyarakat

Ada tiga komponen yang dapat diukur dari hakekat pembangunan. Ketiga komponen itu adalah kecukupan (sustenance), jati diri (self-esteem) serta kebebasan

(freedom). Ketiga hal inilah yang merupakan tujuan pokok yang harus dicapai oleh setiap orang dan masyarakat dalam proses pembangunan. Ketiganya berkaitan secara langsung dengan kebutuhan-kebutuhan manusia yang mendasar, yang terwujud dalam berbagai macam manifestasi (bentuk) di hampir semua masyarakat dan budaya sepanjang zaman Todaro (1998).

Selain bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan juga berupaya menumbuhkan aspirasi dan tuntutan masyarakat untuk mewujudkan

kehidupan yang lebih baik. Salah satu akibat dari pembangunan yang hanya menerapkan paradigma pertumbuhan semata, adalah munculnya kesenjangan antara kaya dan miskin, serta pengangguran yang merajalela.

Badan Pusat Statistik (2000) menyatakan bahwa komponen kesejahteraan yang dapat dipakai sebagai indikator kesejahteraan masyarakat adalah kependudukan, tingkat kesehatan dan gizi masyarakat, pendapatan masyarakat, tingkat pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi masyarakat, keadaan perumahan dan lingkungan, dan keadaan sosial budaya.

Komponen lain yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat misalnya luas kepemilikan lahan (Djohar, 1999). Hal ini dimungkinkan karena dilihat dari segi ekonomi, lahan/tanah merupakan earning asset yang dapat digunakan untuk menghasilkan pendapatan, sedangkan dilihat dari segi sosial, lahan/tanah dapat menentukan status sosial seseorang terutama di daerah pedesaan.

Menyadari bahwa pembangunan selalu membawa dampak, baik positif maupun negatif, maka diperlukan indikator-indikator untuk mengukur kinerja pembangunan. Selama ini tingkat pendapatan perkapita banyak digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan, terutama pembangunan perekonomian suatu negara, namun hal itu tidak cukup memberikan gambaran yang nyata tentang tingkat kesejahteraan masyarakat.

infrastruktur (infrastructure), teknologi (technology) dan budaya (culture) (Miraza, 2005).

Menurut Sirojuzilam dan Mahalli (2010) pengembangan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menambah, meningkatkan, memperbaiki atau memperluas. Konsep pengembangan wilayah di Indonesia lahir dari suatu proses iteratif yang menggabungkan dasar-dasar pemahaman teoritis dengan pengalaman-pengalaman praktis sebagai bentuk penerapannya yang bersifat dinamis

Sedangkan Sirojuzilam (2005) pengembangan wilayah pada dasarnya mempunyai arti peningkatan nilai manfaat wilayah bagi masyarakat suatu wilayah tertentu mampu menampung lebih banyak penghuni, dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang rata-rata banyak sarana/prasarana, barang atau jasa yang tersedia dan kegiatan usaha-usaha masyarakat yang meningkat, baik dalam arti jenis, intensitas, pelayanan maupun kualitasnya.

Pada hakekatnya pembangunan wilayah bertujuan untuk menciptakan berbagai alternatif yang lebih baik bagi setiap anggota masyarakatnya guna mencapai cita-citanya. Penciptaan berbagai alternatif tersebut dicirikan oleh adanya proses transformasi ekonomi dan struktural melalui peningkatan kapasitas produksi dan produkstivitas rata-rata tenaga kerja, peningkatan pendapatan, penurunan disparitas pendapatan, perubahan struktur distribusi kekuasaan antar golongan masyarakat kearah yang lebih adil, serta transformasi kultural dan tata nilai. Perubahan yang terjadi diharapkan lebih mengarah kepada perbaikan mutu hidup dan kehidupan masyarakat.

Todaro (2000) pembangunan wilayah bertujuan untuk mencapai pertumbuhan pendapatan perkapita yang cepat, menyediakan dan memperluas kesempatan kerja, memeratakan pendapatan, memperkecil disparitas kemakmuran antar daerah/regional serta mendorong transformasi perekonomian yang seimbang antara sektor pertanian dan industri melalui pemanfaatan sumberdaya alam yang tersedia tapi dengan tetap memperhatikan aspek kelestariannya (sustainable).

Tingkat hidup/kesejahteraan dicerminkan oleh semakin banyak tersedianya kebutuhan fisik dibarengi dengan perbaikan mutu kehidupan yang meliputi mutu lingkungan fisik, pola konsumsi, rasa aman, tersedianya alternatif jenis pekerjaan yang dapat dimasuki. Dengan demikian upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat akan dapat tercapai dan semakin terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan pengembangan diri.

Tujuan pengembangan wilayah yang bersifat universal ialah peningkatan taraf hidup atau mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang semakin lama semakin baik. Orang dikatakan sejahtera kalau dia dengan kekuatan sendiri dapat memenuhi kebutuhan hidup, baik yang bersifat fisiologis atau biologis maupun kebutuhan sosial psikologis, dengan kualitas, kuantitas dan intensitas yang memadai.

Suatu wilayah dapat dikembangkan apabila memiliki sumberdaya alam yang dilengkapi dengan sumber daya manusia dengan tingkat pendidikan, tingkat kebudayaan, teknologi dan modal yang cukup memadai untuk dapat mengolah dan

2.6. Penelitian Terdahulu

Dewi, Suhendra dan Susanti (2010) dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Pinjaman Dana Bergulir Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Kelompok Swadaya Masyarakat di Kota Depok (Studi Kasus: Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) Kelurahan Pancoranmas, Kecamatan Pancoranmas, Kota Depok

)

”. Metode analisis yang dipergunakan yaitu Uji Wilcoxon dan Korelasi Rank Spearman. Hasil penelitian dengan menggunakan Uji Wilcoxon menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara modal dan pendapatan usaha KSM sebelum mendapatkan pinjaman dana bergulir P2KP dengan modal dan pendapatan usaha KSM setelah mendapatkan pinjaman dana bergulir P2KP di BKM Bina Budi Mulya, Kelurahan Pancoranamas, Kecamatan Pancoranmas, Kota Depok. Hasil penelitian dengan Korelasi Rank Spearman menyatakan bahwa terdapat hubungan antara pinjaman dana bergulir P2KP dengan peningkatan pendapatan usaha kelompok swadaya masyarakat di BKM Bina Budi Mulya, Kelurahan Pancoranmas, Kecamatan Pancoranmas, Kota Depok.Sri Rezeki (2006) dalam penelitiannya Analisis Penanggulangan Kemiskinan Melalui Implementasi Program P2KP di Kota ( Studi Kasus Di Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2000 - 2003). Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis korelasi dan uji beda. Dari hasil perhitungan koefisien korelasi (r) antara pendampingan dengan pendapatan usaha, ada korelasi positif sebesar 0,9932 yang berarti bahwa pendapatan usaha mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan pendampingan. Sedang koefisien determinasinya

(r2) = 0,9864, yang artinya bahwa pendapatan usaha sebesar 98,64% ditentukan oleh pendampingan, sisanya 1,36% ditentukan oleh faktor lain. Perhitungan koefisien korelasi (r) antara pinjaman modal dengan pendapatan usaha, ada korelasi positif sebesar 0,9883 yang berarti bahwa pendapatan usaha mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan pinjaman modal. Perhitungan koefisien korelasi (r) antara pendapatan usaha dengan simpanan usaha sebesar 0,9927 dan koefisien determinasinya (r2) =0,9855 , yang artinya bahwa simpanan usaha sebesar 98,55% ditentukan oleh pendapatan usaha, sisanya sebesar 1,45% ditentukan oleh faktor lain. Perhitungan koefisien korelasi antara pendampingan dengan simpanan usaha nilai koefisien korelasinya sebesar 0,9997 sedang perhitungan koefisien korelasi antara pinjaman modal dengan simpanan usaha nilai koefisien korelasinya sebesar 0,9989. Sedang koefisien determinasinya (r2) = 0,9534, yang artinya bahwa simpanan usaha sebesar 95,34% ditentukan oleh pinjaman modal dan sisanya 4,66% ditentukan oleh faktor lain. Dari hasil analisis uji beda memperlihatkan bahwa pendapatan usaha peserta program rata – rata per bulan sesudah program mengalami perubahan yang meningkat sampai 76,53%, sedang simpanan usaha peserta program rata – rata per bulan sesudah program mengalami perubahan yang meningkat sampai 95,23%, hal ini menunjukkan adanya kemauan dari peserta program berusaha untuk mandiri dalam permodalannya guna mengelola kegiatan usahanya secara mandiri di masa mendatang.

Desa Mejasem Barat Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal). Metode penelitian menggunakan analisis regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan antara P2KP terhadap pengembangan usaha masyarakat Desa Mejasem Barat Kabupaten Tegal.

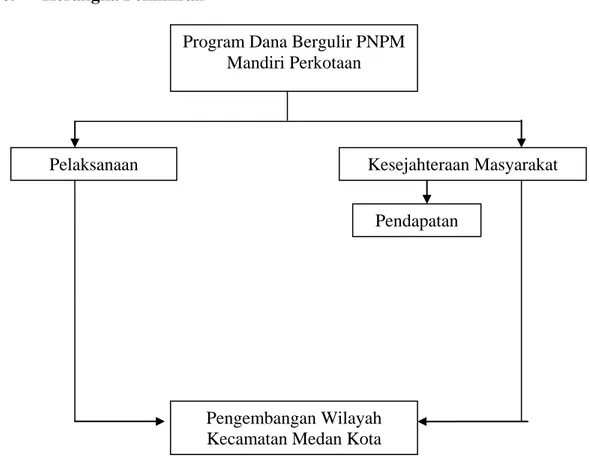

2.6. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1. Kerangka Konseptual Penelitian

2.7. Hipotesis

Program Dana Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan di Kecamatan Medan Kota memberikan dampak yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat (pendapatan masyarakat).

Pendapatan Program Dana Bergulir PNPM

Mandiri Perkotaan

Kesejahteraan Masyarakat Pelaksanaan

Pengembangan Wilayah Kecamatan Medan Kota