STRATEGI PENGELOLAAN PERIKANAN JARING ARAD

YANG BERBASIS DI KOTA TEGAL

BENI PRAMONO

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

2006

ABSTRAK

BENI PRAMONO. Strategi Pengelolaan Perikanan Jaring Arad yang Berbasis

di Kota Tegal. Dibimbing oleh RONNY I. WAHYU dan H.M. FEDI A. SONDITA.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menyusun rekomendasi strategi pengelolaan jaring arad yang berbasis di Kota Tegal. Penelitian dilakukan menggunakan metode deskriptif analitik yaitu kajian didasarkan pada hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Kajian difokuskan pada aspek biologi, teknis, ekonomi, sosial dan kelembagaan perikanan jaring arad. Untuk menentukan strategi pengelolaan jaring arad yang berbasis di Kota Tegal digunakan analisis SWOT.

Hasil penelitian aspek biologi menunjukkan hasil tangkapan terdiri dari 8 spesies ikan pelagis kecil, 25 spesies ikan demersal, 3 spesies moluska, 6 spesies krustase dan masing- masing 2 spesies kerang dan ekinodermata. Dari aspek teknis, jaring arad merupakan alat tangkap yang tidak selektif. Secara ekonomi usaha perikanan jaring arad masih menguntungkan, dan secara sosial pengoperasian jaring arad diterima masyarakat. Secara kelembagaan perikanan jaring arad belum dikelola secara baik.

Strategi pengelolaan dari hasil kajian ini adalah: 1) pemanfaatan sumberdaya ikan dan udang harus sesuai dengan potensi lestari menggunakan teknologi penangkapan yang ramah lingkungan, 2) peningkatan produktivitas dan nilai tambah usaha perikanan dilakukan melalui pemanfaatan sumberdaya ikan secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun pendapatan asli daerah, 3) peningkatan penyediaan sumber pendanaan bagi kegiatan di sektor perikanan yang didasarkan pada asas kerakyatan, 4) pemberdayaan masyarakat nelayan dalam pengolahan hasil perikanan, 5) penyusunan peraturan daerah tentang pengelolaan perikanan tangkap, 6) peningkatan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah pesisir dan laut, dan 7) membuka lapangan pekerjaan baru dan kesempatan berusaha bagi masyarakat pesisir sehingga tercapai peningkatan taraf hidup.

Diperlukan suatu perbaikan kontruksi jaring arad dan pengaturan pengelolaan di wilayah perairan Kota Tegal agar alat tangkap jaring arad dapat berkelanjutan untuk memanfaatkan sumberdaya ikan khususnya udang.

STRATEGI PENGELOLAAN PERIKANAN JARING ARAD

YANG BERBASIS DI KOTA TEGAL

BENI PRAMONO

Tesis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada

Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

2006

© Hak cipta milik Institut Pertanian Bogor, tahun 2006 Hak cipta dilindungi

Dilarang mengutip dan memperbanyak tanpa izin tertulis dari Institut Pertanian Bogor, sebagian atau seluruhnya dalam Bentuk apa pun, baik cetak, fotokopi, mikrofilm, dan sebagainya

Judul Tesis : Strategi Pengelolaan Perikanan Jaring Arad yang Berbasis di Kota Tegal

Nama : Beni Pramono

NIM : C251030331

Disetujui

Komisi Pembimbing

Ir. Ronny I. Wahyu, M.Phil Dr. Ir. M. Fedi A. Sondita, M.Sc

Ketua Anggota

Diketahui

Ketua Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir

dan Lautan

Dekan Sekolah Pascasarjana

Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS Dr. Ir. Khairil Anwar Notodiputro, MS

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas petunjuk dan rahmatN ya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan Februari 2005 ini ialah Perikanan Mini trawl, dengan judul Strategi Pengelolaan Perikanan Jaring Arad yang Berbasis di Kota Tegal.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Ir. Ronny I. Wahyu, M.Phil dan Bapak Dr. Ir. H.M. Fedi A. Sondita, M.Sc selaku pembimbing yang telah banyak memberikan saran. Disamping itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada Kakanda Dr. Ir. H. Ari Purbayanto M.Sc yang telah memberikan bantuan moril maupun materil selama studi, Saudara Mohammad Riyanto, Spi yang mendampingi selama penelitian, kepada Bapak Muchali Effendi dan Bapak Joko Soesilo, ST dari Dinas Pertanian dan Kelautan KotaTegal, Bapak Jogi Waluyo dan Bapak Ramli dari BPPP Tegal, Bapak Agus dan Bapak Kusnadi dari TPI Tegalsari, Bapak Imam dari KUD, Bapak Wazli dan rekan serta seluruh nelayan Muarareja dan Tegalsari yang telah banyak membantu selama penelitian. Ungkapan terima kasih kepada istriku Ir. Yuli Mardiani dan Kedua anakku Nabila Nur Septiani dan M. Andhika Fajrian Nusantara serta bapak dan Ibunda atas segala doa dan kasih sayangnya.

Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat.

Bogor, Juni 2006

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Lampung pada tanggal 1 Agustus 1968 sebagai anak kedua dari pasangan H. Katiman Purnomo Wardoyo dan Niniek Suparni. Pendidikan sarjana ditempuh di Fakultas Pertanian Universitas Tadulako Palu, lulus pada tahun 1993. Pada tahun 2003 penulis diterima di Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan pada Program Pascasarjana IPB.

Penulis pada tahun 1993-1994 bekerja pada PT. Hasfarm Utama Estate di Kalimantan Tengah. Pada tahun 1995 bekerja pada PT. Indoagri Inti Plantation Kalimantan Selatan. Pada tahun 1996-1999 bekerja pada PT. Bank Danamon Jakarta dan sejak tahun 2000 sampai sekarang aktif di konsultan. Pada tahun 2002-2003 penulis terlibat dalam kegiatan Riset Unggulan Terpadu (RUT) Dr. Ir. H. Ari Purbayanto M.Sc dari Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB. Pada tahun yang sama penulis juga terlibat pada penelitian Dr. Atsuhiro Tsunoda M.Sc dari Tokyo University of Fisheries di wilayah pesisir Kota Tegal. Pada tahun 2005 bersama working group Dr. Ir. H. Ari Purbayanto, M.Sc dan kawan-kawan menghasilkan mesin pemisah daging dan tulang ikan ”Arius Fish Meat Bone Separator”.

DAFTAR ISI

Halaman DAFTAR TABEL ... DAFTAR GAMBAR ... DAFTAR LAMPIRAN... ix x xii 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang ... 1.2 Perumusan Masalah ... 1.3 Tujuan dan Manfaat ...1 3 4 2 TINJAUAN PUSTAKA ...

2.1 Kondisi Umum Kota Tegal ... 2.2 Daerah dan Musim Penangkapan ikan... 2.3 Perkembangan Unit Penangkapan Ikan dan Produksi... 2.4 Sumberdaya Wilayah Pesisir... 2.5 Gambaran Umum Trawl ... 2.6 Jaring Arad dan Hasil Tangkapan... 2.7 Selektivitas Alat Tangkap ... 2.8 Karakteristik Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan ... 2.9 Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan ...

6 6 7 9 12 13 16 17 18 20 3 METODOLOGI PENELITIAN...

3.1 Tempat dan Waktu ... ... 3.2 Jenis dan Sumber Data ... 3.3 Metode dan Analisis Data Penelitian... 3.4 Analisis Strategi Kebijakan Pengelolaan Perikanan Jaring

Arad... 24 24 24 25 28

4 HASIL DAN PEMBAHASAN ... 4.1 Hasil ... 4.1.1 Aspek Biologi ... 4.1.2 Aspek Teknis ... 4.1.3 Aspek Ekonomi ... 4.1.4 Aspek Sosial ... 4.1.5 Aspek Kelembagaan ... 4.1.6 Analisis SWOT ... 4.2 Pembahasan... 4.2.1 Aspek Biologi ... 4.2.2 Aspek Teknis ... 4.2.3 Aspek Ekonomi ... 4.2.4 Aspek Sosial ... 4.2.5 Aspek Kelembagaan ... ... 4.2.6 Strategi Pengelolaan Perikanan Jaring Arad...

32 32 32 38 41 43 45 47 52 52 54 56 59 61 64

5 KESIMPULAN DAN SARAN... 5.1 Kesimpulan... 5.2 Saran ... DAFTAR PUSTAKA ... LAMPIRAN ... 73 73 74 75 80

DAFTAR TABEL

Halaman 1 Jalur-jalur penangkapan ikan di Indonesia berdasarkan Kepmentan

No. 392/1999 ...

8

2 Jumlah perahu/kapal penangkapan di Kota Tegal tahun 1997-2004 .... 10

3 Jenis dan jumlah alat tangkap yang beroperasi di Kota Tegal tahun 1997- 2004 ... 10 4 Produksi perikanan tangkap disetiap PPI tahun 1995-2004 ... 11

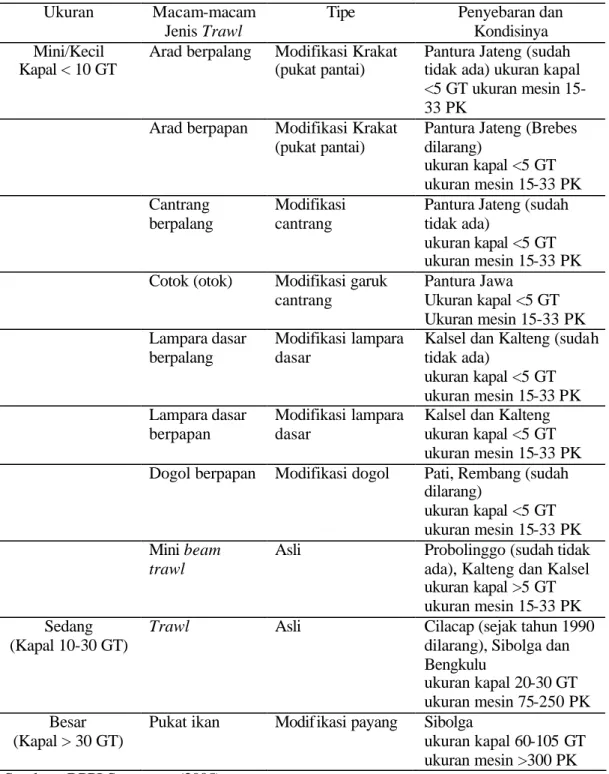

5 Jenis, ukuran dan penyebaran trawl di WPP III dan WPP IX ... 15

6 Jumlah responden untuk setiap jenis pekerjaan ..………... 24

7 Pembobotan dan rating setiap faktor- faktor SWOT ………. 29

8 Tipologi jenis-jenis strategi menurut SWOT ... 29

9 Jenis hasil tangkapan jaring arad di perairan Kota Tegal ... 32

10 Spesifikasi alat tangkap jaring arad nelayan Kota Tegal ... 39

11 Perbandingan biaya investasi dan pendapatan nelayan jaring arad ... 42

12 Persepsi masyarakat terhadap pengoperasian jaring arad di Kota Tegal ... 45 13 Daftar kelompok nelayan berdasarkan jenis nelayan ... 46 14 Urutan kepentingan faktor- faktor strategi untuk aspek kekuatan dan

kelemahan pengelolaan perikanan jaring arad di Kota Tegal ...

48

15 Urutan kepentingan faktor- faktor strategi untuk aspek peluang dan ancaman pengelolaan perikanan jaring arad di Kota Tegal ...

49

16 Strategi pengelolaan perikanan menurut kombinasi faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman ...

50

17 Urutan strategi berdasarkan nilai skoring faktor internal dan faktor eksternal ...

52

DAFTAR GAMBAR

Halaman 1 Skema perikanan jaring arad di Kota Tegal ……… 5 2 Perkembangan Jumlah nelayan Kota Tegal tahun 1995-2004 ... 7

3 Alat tangkap jaring arad yang digunakan nelayan Kota Tegal …... 16 4 Diagram alir strategi penge lolaan perikanan jaring arad yang

berbasis di Kota Tegal ...

31

5 Komposisi hasil tangkapan jaring arad berdasarkan jumlah ikan yang tertangkap untuk daerah penangkapan sekitar 1 mil pada kedalaman 5 m ...

34

6 Distribusi ukuran panjang total ikan pepetek pada daerah

penangkapan sekitar 1 mil dari garis pantai pada kedalaman 5 m ..

34

7 Distribusi ukuran panjang total ikan gulamah pada daerah

penangkapan sekitar 1 mil dari garis pantai pada kedalaman 5 m ..

34

8 Distribusi ukuran panjang total ikan beloso pada daerah

penangkapan sekitar 1 mil dari garis pantai pada kedalaman 5 m..

35

9 Distribusi ukuran panjang total udang dogol pada daerah

penangkapan sekitar 1 mil dari garis pantai pada kedalaman 5 m ..

35

10 Komposisi hasil tangkapan jaring arad berdasarkan jumlah ikan yang tertangkap untuk daerah penangkapan sekitar 2-3 mil pada kedalaman 10 meter ...

36

11 Komposisi hasil tangkapan jaring arad berdasarkan berat (kg) yang tertangkap untuk daerah penangkapan sekitar 2-3 mil pada kedalaman 10 meter ...

36

12 Distribusi ukuran panjang total ikan gulamah pada daerah

penangkapan sekitar 2-3 mil dari garis pantai pada kedalaman 10 meter

...

36

13 Distribusi ukuran panjang total ikan beloso pada daerah

penangkapan sekitar 2-3 mil dari garis pantai pada kedalaman 10 meter ...

37

14 Distribusi ukuran panjang total ikan lidah pada daerah

penangkapan sekitar 2-3 mil dari garis pantai pada kedalaman 10 meter ...

15 Perkembangan produksi udang yang didaratkan di PPI Muarareja Kota Tegal ...

38

16 Desain jaring arad yang digunakan nelayan Kota Tegal ... 40 17 Sistem pemasaran hasil tangkapan nelayan jaring arad di Kota

Tegal ………

43

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman 1 Peta lokasi penelitian ………. 82

2.1 Panjang ikan beloso yang tertangkap pada daerah penangkapan sekitar 1 mil …..……….

83

2.2 Panjang ikan gulamah yang tertangkap pada daerah penangkapan sekitar 1 mil …..……….

83

2.3 Panjang ikan pepetek yang tertangkap pada daerah penangkapan sekitar 1 mil …..……….

84

2.4 Panjang udang dogol yang tertangkap pada daerah penangkapan sekitar 1 mil …..……….

84

2.5 Panjang ikan beloso yang tertangkap pada daerah penangkapan sekitar 2 mil …..……….

85

2.6 Panjang ikan lidah yang tertangkap pada daerah penangkapan sekitar 2 mil …..……….

86

2.7 Panjang ikan gulamah yang tertangkap pada daerah penangkapan sekitar 2 mil …..……….

87

3 Perhitungan swept area jaring arad di wilayah perairan Kota Tegal... 88

4.1 Analisis usaha nelayan jaring arad Kota Tegal 1 hari trip ... 89 4.2 Analisis usaha nelayan jaring arad Kota Tegal 2 hari trip ... 92

5 Salinan keputusan menteri pertanian tentang jalur-jalur penangkapan ikan ...

95

6 Jenis ikan hasil tangkapan dominan jaring arad di wilayah perairan Kota Tegal ...

102

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Indonesia memiliki wilayah pesisir dan laut yang cukup luas yaitu sekitar 67% dari total luas wilayah. Namun demikian perhatian pemerintah Indonesia terhadap wilayah pesisir dan laut baru berkembang sejak tahun 1988, yaitu sejak diselesaikannya studi yang berjudul “Indonesia’s Marine Environment : A Summary of Policies, Strategies, Actions and Issues” kerjasama BAPPENAS dan CIDA (Bappenas, 2004). Sejak saat itu, sektor perikanan dan kelautan mulai mendapat perhatian yang lebih serius dari pemerintah dan masyarakat Indonesia serta masyarakat Internasional, sehingga pembangunan perikanan dan kelautan menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional dan diharapkan dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Produksi perikanan selama ini telah menjadi sumber protein utama masyarakat Indonesia. Tingkat konsumsinya senantiasa meningkat setiap tahun. Dengan luas wilayah teritorial lautan 3,1 juta kilometer persegi, Indonesia mempunyai potensi lestari sumberdaya perikanan tangkap sebesar 6,2 juta ton per tahun dan baru dimanfaatkan sebesar 3,6 juta ton (Bappenas, 2004). Menurut Kusumastanto (2001) pada tahun 1998 sektor kelautan telah memberikan kontribusi Produk Domestik Bruto sebesar 20,06%. Peran yang besar tersebut menggambarkan potensi perikanan dapat dijadikan sebagai sektor unggulan dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

Secara nasional berdasarkan potensi dan tingkat pemanfaatan sumberdaya ikan, pada umumnya dapat dikatakan bahwa perairan teritorial di kawasan Barat Indonesia yaitu Selat Malaka, Laut Jawa, Laut Flores dan Laut Cina Selatan telah menunjukkan gejala tangkap lebih (Nikijuluw, 2002). Terjadinya tangkap lebih di suatu wilayah perairan selain disebabkan oleh jumlah nelayan dan armada penangkapan yang semakin banyak juga dapat disebabkan oleh penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti jaring trawl (Dwiponggo,1988).

Teknologi trawl telah dikenal dan digunakan di Indonesia untuk menangkap udang secara komersial sejak tahun 1969 (Manggabarani, 2003). Karena sangat efektif dan menguntungkan sehingga alat tangkap ini berkembang

dengan pesat dan diusahakan oleh pengusaha-pengusaha perikanan di wilayah perairan Selat Malaka, Selat Makasar, Laut Arafura dan Pantai Utara Jawa (Nikijuluw,2002). Pesatnya perkembangan alat tangkap tersebut telah memicu timbulnya konflik antara nelayan skala kecil dengan pemilik trawl, karena terjadi kompetisi daerah penangkapan (Kusnadi, 2002). Selain masalah konflik sosial teknologi trawl juga memberikan dampak negatif karena rendahnya selektivitas alat tangkap ini sehingga menghasilkan tangkapan sampingan dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan hasil tangkapan target yaitu udang, tertangkapnya ikan-ikan kecil/juvenil yang belum masuk pada nilai ekonomis pasar serta degradasi sumberdaya perikanan (Naamin et al., 1983; Nikijuluw,2002 dan Ditjen Perikanan Tangkap, DKP., 2005).

Akibat dari permasalahan tersebut pemerintah mengeluarkan Keppres No. 39 tahun 1980 tentang penghapusan alat tangkap trawl di seluruh perairan Indonesia . Berdasarkan Keppres tersebut maka hanya alat tangkap pukat udang yang dilengkapi dengan alat penyaring hasil tangkapan sampingan (by-catch reduction device, BRDs) yang hanya diizinkan beroperasi di wilayah perairan Arafura dan sekitarnya.

Sejak terbitnya Keppres No. 39 tahun 1980 tentang penghapusan jaring trawl, telah dilakukan berbagai modifikasi alat tangkap trawl dan sejenisnya oleh nelayan di lapangan, baik nelayan skala industri maupun skala kecil. Berbagai jenis alat tangkap trawl modifikasi tersebut antara lain : pukat ikan, pukat udang, jaring arad, cantrang, dogol, lampara dasar dan sebagainya. Sebagai akibat, Keppres tersebut dinilai tidak efektif lagi. Jika ditinjau dari desain dan teknik pengoperasiannya alat tangkap hasil modifikasi merupakan trawl (PKSPL–IPB, 2002). Di pantai Utara Jawa dikenal dengan nama jaring arad dan digunakan oleh nelayan mulai dari Cirebon sampai Tegal (Manadiyanto et al., 2000).

Jaring arad yang dioperasikan di pantai Utara Tegal berdasarkan metode penangkapan termasuk alat tangkap bottom trawl, yaitu alat tangkap yang pengoperasiannya dilakukan dengan cara diseret di atas dasar perairan (von Brandt, 1984). Menurut nelayan setempat jaring arad lebih menghasilkan (produktif) dibandingkan dengan penggunaan alat tangkap lain.

Pengoperasian alat tangkap jaring arad di Kota Tegal di sekitar wilayah pesisir pada jalur I A (0-3 mil) bersama-sama dengan alat tangkap lain yang sifatnya tidak aktif tentunya dapat berdampak buruk karena akan memicu timbulnya konflik pemanfaatan. Hal ini didasarkan pada potensi dan tingkat pemanfaatan sumberdaya ikan di pantai Utara Jawa telah mengalami tangkap lebih (over fishing). Kondisi ini harus segera diantisipasi oleh pemerintah Kota Tegal yaitu dengan melakukan pengaturan melalui pengelolaan sumberdaya perikanan di wilayah pesisir dan laut secara baik dan benar dengan berazaskan pada kelestarian sumberdaya dan keberlanjutan kegiatan perikanan.

1.2 Perumusan Masalah

Konflik kepentingan yang terjadi di wilayah pesisir dan laut dari hari kehari terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan intensitas kegiatan pembangunan di wilayah pesisir dan laut. Terjadinya over fishing, illegal fishing dan degradasi fisik habitat perairan merupakan sebagian dari akibat negatif yang ditimbulkan. Lebih ironis lagi, bahwa sebagian besar penduduk di wilayah pesisir yang bermata pencaharian sebagai nelayan merupakan kelompok masyarakat miskin di tanah air.

Perairan pantai Utara Kota Tegal kondisinya semakin memprihatinkan dan terus mengalami degradasi. Tingginya aktivitas pemanfaatan sumberdaya alam melalui kegiatan industri, budidaya tambak, penangkapan ikan dan aktivitas lainnya telah menyebabkan semakin tingginya tekanan terhadap sumberdaya ikan dan lingkungan perairan. Penggunaan alat tangkap “ jaring arad” oleh nelayan skala kecil di Kota Tegal juga telah memberikan ancaman terhadap kelestarian sumberdaya ikan.

Akar permasalahan keberlanjutan sumberdaya perikanan di wilayah pesisir Kota Tegal yaitu:

§ Sumberdaya perikanan di Laut Jawa telah mengalami tangkap lebih.

§ Terjadi peningkatan jumlah nelayan yang sangat pesat sementara luas wilayah penangkapan tetap. Jumlah nelayan Kota Tegal pada tahun 1997 sebanyak 8.246 orang meningkat menjadi 14.578 orang pada tahun 2003 dengan panjang pantai hanya 7,5 km.

§ Jumlah alat tangkap jaring arad mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu tahun 1997 sebanyak 39 unit menjadi 361 unit pada tahun 2003 (Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Tegal, 2004).

§ Terjadi konflik antara nelayan jaring arad asal Kota Tegal dengan nelayan Suradadi pada tahun 1999.

§ Meningkatnya permintaan hasil perikanan akibat peningkatan jumlah penduduk dan kualitas hidupnya.

§ Keterbatasan teknologi dan modal sehingga daerah penangkapan ikan hanya terbatas di sekitar wilayah penangkapan jalur 1 (perairan pantai kurang dari 4 mil) serta tingkat pendidikan masih rendah.

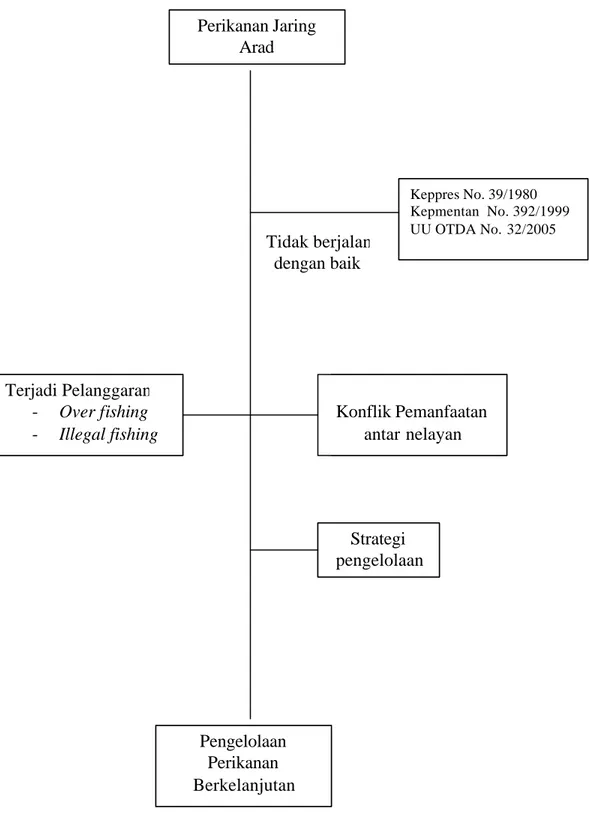

Berdasarkan uraian di atas maka perlu adanya solusi yang tepat terhadap pengelolaan alat tangkap “ jaring arad” yang berbasis di Kota Tegal. Secara skematis pendekatan masalah perikanan jaring arad dapat dilihat pada Gambar 1. Bertitik tolak dari permasalahan tersebut di atas maka timbul beberapa pertanyaan yang perlu dijawab melalui penelitian ini, yaitu:

(1) Bagaimana tingkat keramahan jaring arad terhadap lingkungan perairan dan kelestarian sumberdaya ?

(2) Bagaimana strategi pengelolaan jaring arad yang berkelanjutan ?

1.3Tujuan dan manfaat

Tujuan dari penelitian ini adalah :

(1) Mengkaji pengelolaan jaring arad dengan mempertimbangkan aspek bioteniksosioekonomi dan aspek kelembagaan.

(2) Menyusun rekomendasi strategi pengelolaan jaring arad yang berbasis di Kota Tegal.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa :

(1) Informasi tentang status kini perikanan jaring arad di Kota Tegal. (2) Rekomendasi dalam pengelolaan jaring arad yang berbasis di Kota

Perikanan Jaring Arad Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan Konflik Pemanfaatan antar nelayan Terjadi Pelanggaran - Over fishing - Illegal fishing Keppres No. 39/1980 Kepmentan No. 392/1999 UU OTDA No. 32/2005 Tidak berjalan dengan baik Strategi pengelolaan

2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kondisi Umum Kota Tegal

Wilayah Kota Tegal merupakan kota yang terletak di pesisir utara Jawa dan secara geografis terletak pada 06050’ – 06053 LS dan 109008’ – 109010’ BT. Kota Tegal merupakan bagian dari Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai luas wilayah 38,85 km2 dengan panjang pantai 7,5 km dan memiliki 4 kecamatan yaitu : Kecamatan Tegal Barat, Kecamatan Tegal Timur, Kecamatan Tegal Selatan dan Kecamatan Margadana. Nelayan Kota Tegal sebagian besar bermukim di Kelurahan Tegalsari dan Muarareja Kecamatan Tegal Barat. Batas administrasi wilayah Kota Tegal adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Laut Jawa - Sebelah Selatan : Kabupaten Tegal - Sebelah Timur : Kabupaten Tegal - Sebelah Barat : Kabupaten Brebes

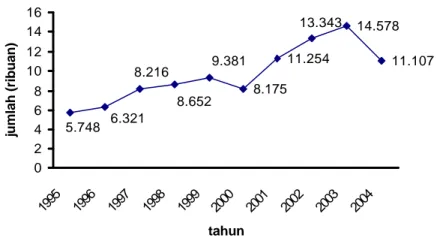

Jumlah penduduk Kota Tegal pada tahun 2004 tercatat sebanyak 242.067 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut 11.107 orang (8,40%) berprofesi sebagai nelayan. Nelayan Kota Tegal merupakan penduduk asli dan selebihnya merupakan nelayan pendatang yang berasal dari Brebes, Pemalang dan Cirebon. Perkembangan jumlah nelayan Kota Tegal sejak tahun 2000 mengalami peningkatan kecuali tahun 2004. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2003 yaitu sebesar 13,66%. Seiring dengan penurunan jumlah armada penangkapan pada tahun 2004 jumlah nelayan juga mengalami penurunan yang cukup besar (BPS Kota Tegal, 2005). Perkembangan jumlah nelayan dari tahun ke tahun disajikan pada Gambar 2.

8.175 11.254 14.578 11.107 13.343 9.381 8.652 6.321 8.216 5.748 0 2 4 6 8 10 12 14 16 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 tahun jumlah (ribuan)

Gambar 2 Perkembangan jumlah nelayan Kota Tegal tahun 1995 – 2004

2.2 Daerah dan Musim Penangkapan Ikan

Perairan Utara Jawa termasuk wilayah pengelolaan perikanan (WPP III) dan merupakan wilayah perairan yang telah mengalami kondisi tangkap lebih. Selain masalah tangkap lebih, di perairan utara Jawa juga telah mengalami tekanan yang sangat berat yaitu terjadinya kerusakan ekosistem pesisir dan laut yang disebabkan oleh kegiatan di darat maupun di laut yang berakibat pada penurunan stok ikan (Dahuri, 2002).

Wilayah perairan Kota Tegal merupakan bagian dari paparan Sunda yang memiliki kedalaman relatif dangkal yaitu berkisar 10-40 m dengan substrat perairan berupa lumpur atau lumpur berpasir. Di perairan ini terdapat banyak muara sungai besar dan kecil, hal ini menjadikan perairannya merupakan habitat yang baik bagi udang (Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Tegal, 2003).

Daerah penangkapan ikan nelayan Kota Tegal dibedakan berdasarkan jenis armada penangkapan. Nelayan yang menggunakan perahu tanpa motor dan motor tempel, daerah penangkapannya disepanjang pesisir utara Jawa yaitu mulai dari daerah Pemalang sampai dengan Subang. Nelayan yang menggunakan armada kapal motor, daerah penangkapannya berada di wilayah perairan Kalimantan, Sulawesi, perairan Jawa bagian timur, disekitar Karimun Jawa, Pulau Bawean dan Pulau Natuna (Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Tegal, 2001).

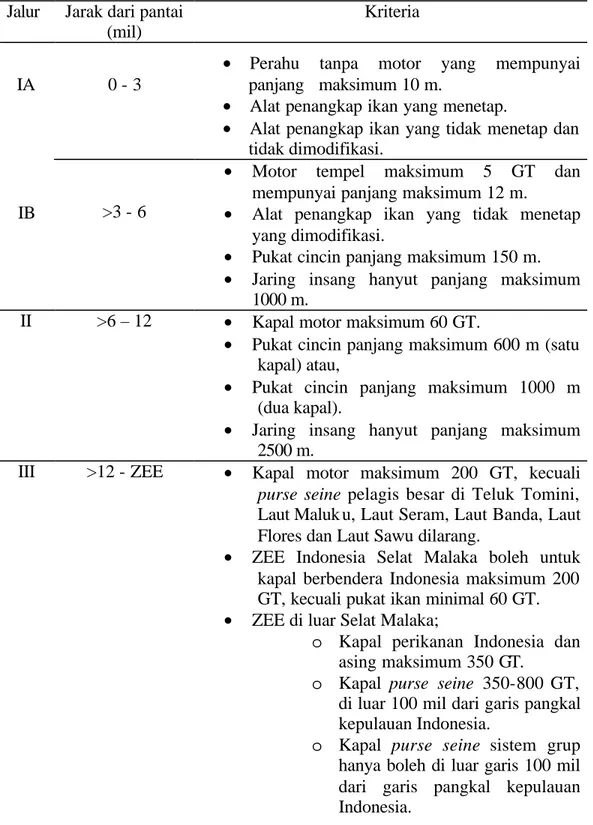

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 392/kpts/IK.120/4/99 jalur-jalur penangkapan ikan di wilayah perikanan Indonesia dibagi menjadi 3 jalur-jalur (Tabel 1).

Tabel 1 Jalur-jalur penangkapan ikan di Indonesia berdasarkan Kepmentan No. 392/1999

Jalur Jarak dari pantai (mil)

Kriteria

0 - 3

• Perahu tanpa motor yang mempunyai panjang maksimum 10 m.

• Alat penangkap ikan yang menetap.

• Alat penangkap ikan yang tidak menetap dan tidak dimodifikasi.

IA

IB >3 - 6

• Motor tempel maksimum 5 GT dan mempunyai panjang maksimum 12 m.

• Alat penangkap ikan yang tidak menetap yang dimodifikasi.

• Pukat cincin panjang maksimum 150 m.

• Jaring insang hanyut panjang maksimum 1000 m.

II >6 – 12 • Kapal motor maksimum 60 GT.

• Pukat cincin panjang maksimum 600 m (satu kapal) atau,

• Pukat cincin panjang maksimum 1000 m (dua kapal).

• Jaring insang hanyut panjang maksimum 2500 m.

III >12 - ZEE • Kapal motor maksimum 200 GT, kecuali purse seine pelagis besar di Teluk Tomini, Laut Maluk u, Laut Seram, Laut Banda, Laut Flores dan Laut Sawu dilarang.

• ZEE Indonesia Selat Malaka boleh untuk kapal berbendera Indonesia maksimum 200 GT, kecuali pukat ikan minimal 60 GT.

• ZEE di luar Selat Malaka;

o Kapal perikanan Indonesia dan asing maksimum 350 GT.

o Kapal purse seine 350-800 GT, di luar 100 mil dari garis pangkal kepulauan Indonesia.

o Kapal purse seine sistem grup hanya boleh di luar garis 100 mil dari garis pangkal kepulauan Indonesia.

Musim penangkapan ikan di perairan Kota Tegal sama dengan musim penangkapan di Laut Jawa dan pada umumnya sangat dipengaruhi oleh perubahan pola arah angin. Pola angin sangat erat hubungannya dengan keadaan

iklim muson di Indonesia (BPPP, 1996). Menurut Nontji (1987) iklim muson dibagi menjadi 3 periode yaitu musim barat (Desember – Maret), musim Timur (Juni – Agustus) dan musim peralihan (April – Mei dan September – Nopember). Pola angin tersebut berimplikasi terhadap perubahan suhu, arah arus, kecepatan arus, salinitas.

Pada musim barat gelombang yang terjadi lebih besar dibandingkan pada musim timur, sehingga puncak upaya penangkapan ikan yang terbesar terjadi pada musim timur. Pada saat itu banyak armada penangkapan yang beroperasi, hal ini disebabkan karena armada penangkapan di wilayah perairan Kota Tegal terutama nelayan kecil sebagian besar menggunakan perahu berukuran berukuran kecil (< 10 GT). Nelayan jaring arad beroperasi sepanjang tahun, namun intensitas operasinya dipengaruhi oleh musim penangkapan. Hal ini karena nelayan kecil Kota Tegal tidak memp unyai pilihan lain dalam mencukupi kebutuhan ekonominya selain melaut (Puslitbang Perikanan, 1991).

2.3 Perkembangan Unit Penangkapan Ikan dan Produksi

Perahu/kapal penangkapan ikan yang digunakan oleh nelayan Kota Tegal ada tiga macam yaitu perahu tanpa motor, perahu motor tempel dan kapal motor. Jumlah perahu/kapal penangkapan disajikan pada Tabel 2. Jumlah total perahu/kapal penangkapan dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan kecuali pada tahun 2004. Perkembangan perahu/kapal penangkapan menunjukkan peningkatan yang berbeda untuk setiap jenis nya. Kapal motor mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu terjadi pada tahun 1998 sebesar 165,07 %, sedangkan pada tahun 2003 kapal motor mengalami jumlah yang tertinggi dan peningkatannya yaitu sebesar 22,43% dibandingkan tahun sebelumnya. (Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Tegal, 2005).

Perahu motor tempel jumlahnya cenderung menurun sejak tahun 2001, penyebabnya adalah nelayan menjual perahu karena makin tingginya biaya operasional terutama biaya BBM dan berkurangnya hasil tangkapan (BPPP Tegal, 2005).

Tabel 2 Jumlah perahu/kapal penangkapan di Kota Tegal tahun 1997 – 2004 Tahun Perahu Tanpa

Motor (Unit) Perahu Motor Tempel (Unit) Kapal Motor (Unit) Jumlah (Unit) 1997 21 505 146 672 1998 14 535 387 936 1999 10 393 419 822 2000 12 469 455 936 2001 17 538 467 1022 2002 27 424 602 1053 2003 36 413 767 1216 2004 3 418 636 1057

Sumber : Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Tegal (2005)

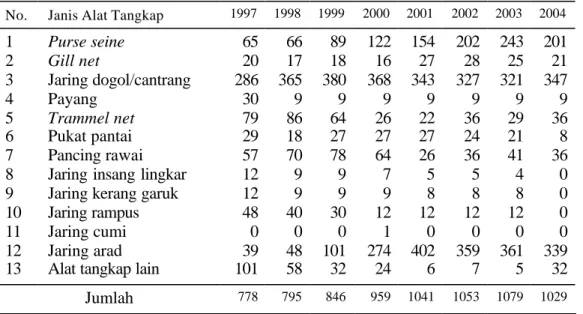

Alat tangkap yang dipergunakan oleh nelayan Kota Tegal dala m melakukan operasi penangkapan sangat beragam. Jenis-jenis alat tangkap tersebut disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3 Jenis dan jumlah alat tangkap yang beroperasi di Kota Tegal tahun 1997 – 2004

No. Janis Alat Tangkap 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1 Purse seine 65 66 89 122 154 202 243 201 2 Gill net 20 17 18 16 27 28 25 21 3 Jaring dogol/cantrang 286 365 380 368 343 327 321 347 4 Payang 30 9 9 9 9 9 9 9 5 Trammel net 79 86 64 26 22 36 29 36 6 Pukat pantai 29 18 27 27 27 24 21 8 7 Pancing rawai 57 70 78 64 26 36 41 36

8 Jaring insang lingkar 12 9 9 7 5 5 4 0

9 Jaring kerang garuk 12 9 9 9 8 8 8 0

10 Jaring rampus 48 40 30 12 12 12 12 0

11 Jaring cumi 0 0 0 1 0 0 0 0

12 Jaring arad 39 48 101 274 402 359 361 339

13 Alat tangkap lain 101 58 32 24 6 7 5 32

Jumlah 778 795 846 959 1041 1053 1079 1029 Sumber : Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Tegal (2005)

Jumlah alat tangkap yang digunakan oleh nelayan yang terbanyak yaitu jenis purse seine, jaring dogol/cantrang dan jaring arad. Berdasarkan desain dan cara pengoperasiannya jaring dogol, cantrang dan jaring arad merupakan trawl. Pada tahun 2004 alat tangkap yang identik dengan trawl jumlahnya sekitar 686 unit (67%), sedangkan jaring arad sebesar 33% dari total alat tangkap yang ada di Kota Tegal. Nelayan yang menggunakan armada motor tempel sebagian besar menggunakan alat tangkap jaring arad yang dioperasikan di perairan pantai

dengan tipe dasar perairan lumpur berpasir dan topografi datar, kedalaman perairan berkisar 5 – 10 m (BPPP Tegal, 2005).

Dari keseluruhan alat tangkap yang digunakan, jaring arad merupakan alat tangkap dengan jumlah nomor dua terbesar setelah jaring dogol dan cantrang yaitu 339 unit pada tahun 2004. Perkembangan jaring arad mengalami peningkatan yang sangat pesat terjadi pada tahun 2000 sebesar 171,29%, jumlah terbanyak terjadi pada tahun 2001 sejumlah 402 unit. Akan tetapi sejak tahun 2002 alat tangkap jaring arad mengalami penurunan. Hal ini seiring dengan penurunan jumlah perahu motor tempel yang sebagian besar digunakan dalam pengoperasian jaring arad (Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Tegal 2005).

Dalam mendukung kegiatan perikanan tangkap di Kota Tegal terdapat tiga Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), yaitu PPI Pelabuhan, PPI Tegalsari dan PPI Muarareja yang dilengkapi dengan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), (Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Tegal, 2005).

Dari ketiga PPI yang ada aktifitas pelelangan ikan hanya berlangsung di TPI Pelabuhan dan TPI Tegalsari, sedangkan di TPI Muarareja tidak ada aktifitas pelelangan ikan. Produksi perikanan tangkap di tiga PPI tersebut disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4 Produksi perikanan tangkap disetiap PPI tahun 1995 – 2004

Produksi (kg) Tahun

PPI Pelabuhan PPI Tegalsari PPI Muarareja

Jumlah 1995 18.545.177 2.021.001 61.752 20.627.930 1996 19.008.390 2.800.553 25.207 21.834.150 1997 21.900.585 2.550.578 14.638 24.465.801 1998 19.934.228 2.844.891 14.561 22.793.680 1999 19.594.516 2.577.776 5.448 22.177.740 2000 21.851.351 1.693.981 4.629 23.549.961 2001 29.753.871 1.264.701 1.839 31.020.411 2002 30.461.082 1.278.987 1.018 31.741.087 2003 26.790.740 923.445 783 27.714.968 2004 24.776.131 2.340.648 536 27.117.315

Sumber : Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Tegal (2005)

Hasil tangkapan nelayan yang didaratkan PPI Pelabuhan merupakan hasil tangkapan yang berasal dari alat tangkap purse seine dan gill net yang menggunakan armada kapal motor yang berukuran > 10 GT. Armada tersebut dalam satu kali trip membutuhkan waktu lebih dari dua minggu karena daerah

penangkapannya sudah sangat jauh. Alat tangkap pukat pantai, payang, dogol, cantrang dan jaring lingkar, hasil tangkapannya didaratkan di PPI Tegalsari, sedangkan PPI Muarareja hanya mendaratkan hasil tangkapan alat tangkap jaring arad, bundes dan trammel net yaitu berupa udang yang langsung di jual ke bakul. Apabila nelayan menghasilkan tangkapan ikan dalam jumlah besar mereka menjualnya di TPI Tegalsari, tetapi jumlahnya tidak terdata dalam laporan hasil tangkapan di TPI, (Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Tegal, 2005 ).

2.4 Sumberdaya Wilayah Pesisir

Wilayah pesisir berdasarkan Naskah Akademik Pengelolaan Wilayah Pesisir dapat didefenisikan melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan ekologis, pendekatan administratif dan pendekatan perencanaan. Berdasarkan aspek ekologis wilayah pesisir adalah wilayah yang masih dipengaruhi oleh proses-proses laut seperti pasang surut ke arah darat dan sedimentasi ke arah laut. Dari aspek administratif wilayah pesisir adalah wilayah yang secara administrasi pemerintahan memp unyai batas terluar sebelah hulu dari kecamatan atau kabupaten/kota yang mempunyai laut dan kearah laut sejauh 12 mil dari garis pantai untuk provinsi atau sepertiga untuk kabupaten/kota yaitu sekitar 4 mil. Ditinjau dari aspek perencanaan, wilayah pesisir adalah wilayah perencanaan pengelolaan yang difokuskan pada isu-isu yang akan ditangani secara bertanggungjawab (Bengen, 2004).

Wilayah pesisir adalah unik, memiliki nilai ekonomi tinggi, namun terancam keberlanjutannya. Di wilayah pesisir terdapat berbagai habitat dan ekosistem seperti estuari, terumbu karang, padang lamun (sea grass), dan hutan mangrove. Ekosistem wilayah pesisir berperan penting sebagai penyedia pangan, tempat perlindungan dan tempat berkembangbiak berbagai jenis ikan, udang, kerang dan biota laut lainnya selain itu ekosistem mangrove dan terumbu karang juga memiliki fungsi yang sangat penting yaitu sebagai pelindung pantai dan pemukiman pesisir dari hantaman gelombang, badai dan erosi pantai (Bengen, 2002). Wilayah pesisir juga merupakan tempat kompetisi antara pemangku kepentingan (stakeholders) dalam pemanfaatan wilayah dan sumberdaya yang ada dan sering berujung pada konflik dan kerusakan integritas fungsi ekosistem

Ekosistem wilayah pesisir mempunyai keterkaitan ekologis yang erat antara satu dengan lainnya, sehingga mempunyai produktivitas yang tinggi dan berperan penting dalam menunjang sumberdaya ikan. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa kehidupan dari sekitar 85% biota laut tropis, termasuk Indonesia, bergantung pada ekosistem pesisir. Demikian pula sekitar 90% dari total hasil tangkapan ikan dunia berasal dari perairan pesisir (Berwick, 1993; FAO, 2000 diacu dalam Bengen 2004).

Menurut Dahuri (2004) dalam mencapai keberlanjutan sumberdaya di wilayah pesisir diperlukan adanya keterpaduan (integration) yang mengandung tiga dimensi yaitu : sektoral, bidang ilmu dan keterkaitan ekologis. Keterpaduan secara sektoral berarti bahwa perlu adanya koordinasi tugas, wewenang dan tanggung jawab antar sektor atau instansi pemerintah tertentu (horizontal integration) dan antar tingkat pemerintahan mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi sampai pusat (vertical integration). Keterpaduan dari sudut pandang keilmuan mensyaratkan bahwa di dalam pengelolaan wilayah pesisir hendaknya dilaksanakan atas dasar pendekatan interdisiplin ilmu (interdisciplinary approaches),yang melibatkan bidang ilmu: ekonomi, ekologi, teknik, sosiologi, hukum, dan lainnya yang relevan. Ini wajar karena wilayah pesisir pada dasarnya terdiri dari sistem sosial yang terjalin secara kompleks dan dinamis. Seperti diketahui bahwa wilayah pesisir pada dasarnya tersusun dari berbagai macam ekosistem (mangroves, terumbu karang, estuaria, pantai berpasir, dan lainnya) yang satu sama lainnya saling terkait, tidak berdiri sendiri. Perubahan atau kerusakan yang menimpa satu ekosistem akan menimpa pula ekosistem lainnya. Selain itu, wilayah pesisir juga dipengaruhi oleh berbagai macam kegiatan manusia maupun proses-proses alamiah yang terdapat di lahan atas (upland areas) maupun laut lepas (oceans).

2.5 Gambaran Umum Trawl

Trawl adalah alat penangkapan ikan yang berbentuk kantong, terbuat dari jaring dengan mesh size (mata jaring) yang berbeda-beda pada setiap bagian, mempunyai sepasang sayap yang merupakan perpanjangan dari dinding kiri dan kanan badan (body) jaring. Trawl dioperasikan dengan cara menarik jaring secara horizontal dengan menggunakan kapal, dan jaring bergerak bersama-sama kapal

(Nedelec, 1982). Menurut Subani dan Barus (1989) trawl adalah suatu jaring kantong yang ditarik di belakang kapal menelusuri permukaan dasar perairan untuk menangkap udang dan ikan demersal. Ikan (termasuk udang) tertangkap karena penyaringan air oleh mulut jaring. Luas bukaan mulut jaring berbanding lurus dengan hasil tangkapan.

Berdasarkan kedudukan jaring dalam air selama operasi penangkapan, trawl dibedakan menjadi surface trawl (trawl permukaan), mid-water trawl (trawl pertengahan) dan bottom trawl (trawl dasar). Dari letak penarikannya oleh kapal, trawl dibedakan menjadi side trawl, stern trawl dan double rig trawl (Ayodhyoa, 1981).

Trawl merupakan alat tangkap udang yang paling efektif dibandingkan dengan alat tangkap lain seperti jaring trammel dan jaring klitik. Dalam pengoperasiannya, selain udang yang menjadi sasaran penangkapan (target species) dari trawl, tertangkap pula berbagai jenis ikan dan organisme dasar lainnya sebagai hasil tangkap sampingan, HTS (by-catch). Banyaknya HTS yang tertangkap dan tidak dimanfaatkan serta dibuang kembali ke laut telah menjadi permasalahan perikanan trawl di dunia. Hasil tangkapan sampingan maupun udang berukuran kecil (immature size) yang mati tertangkap dan dibuang kembali ke laut, dapat memberikan dampak buruk terhadap lingkungan perairan maupun kelestarian sumberdaya ikan (Pascoe,1997).

Dwiponggo (1998) melalui publikasi penelitiannya berjudul “Recovery of over-exploited demersal resource and growth of its fishery on the north coast of Java” menyimpulkan bahwa penghapusan trawl di perairan utara Jawa mulai tahun 1980 mempunyai dampak positif terhadap sumberdaya ikan demersal. Sumberdaya ikan demersal yang telah dimanfaatkan secara berlebih sebelum penghapusan trawl, telah kembali pulih pada kondisi semula setelah penghapusan trawl berjalan selama lima tahun.

Keragaman ukuran jaring (pukat) yang termasuk kategori trawl adalah tidak begitu beragam, karena di perairan Jawa (WPP III) hanya berkembang pada kelas ukuran mini (mini trawl), sedangkan di Sibolga didominasi oleh pukat ikan yang masuk kategori ukuran besar (fish net) dan stern trawl, untuk tipe cungking di pantai Barat Bengkulu juga berkembang stern trawl sedang (senso) tetapi dari

macam dan jenisnya bervariasi (Suhariyanto, 2005). Keragaman jenis alat tangkap trawl yang berkembang di WPP III dan IX ditampilkan pada Tabel 5.

Tabel 5 Jenis, ukuran dan penyebaran trawl di WPP III dan WPP IX

Ukuran Macam-macam

Jenis Trawl

Tipe Penyebaran dan

Kondisinya Mini/Kecil

Kapal < 10 GT

Arad berpalang Modifikasi Krakat (pukat pantai)

Pantura Jateng (sudah tidak ada) ukuran kapal <5 GT ukuran mesin 15-33 PK

Arad berpapan Modifikasi Krakat (pukat pantai)

Pantura Jateng (Brebes dilarang) ukuran kapal <5 GT ukuran mesin 15-33 PK Cantrang berpalang Modifikasi cantrang

Pantura Jateng (sudah tidak ada)

ukuran kapal <5 GT ukuran mesin 15-33 PK Cotok (otok) Modifikasi garuk

cantrang Pantura Jawa Ukuran kapal <5 GT Ukuran mesin 15-33 PK Lampara dasar berpalang Modifikasi lampara dasar

Kalsel dan Kalteng (sudah tidak ada) ukuran kapal <5 GT ukuran mesin 15-33 PK Lampara dasar berpapan Modifikasi lampara dasar

Kalsel dan Kalteng ukuran kapal <5 GT ukuran mesin 15-33 PK Dogol berpapan Modifikasi dogol Pati, Rembang (sudah

dilarang)

ukuran kapal <5 GT ukuran mesin 15-33 PK Mini beam

trawl

Asli Probolinggo (sudah tidak

ada), Kalteng dan Kalsel ukuran kapal >5 GT ukuran mesin 15-33 PK Sedang

(Kapal 10-30 GT)

Trawl Asli Cilacap (sejak tahun 1990

dilarang), Sibolga dan Bengkulu

ukuran kapal 20-30 GT ukuran mesin 75-250 PK Besar

(Kapal > 30 GT)

Pukat ikan Modif ikasi payang Sibolga

ukuran kapal 60-105 GT ukuran mesin >300 PK Sumber : BPPI Semarang (2005)

2.6 Jaring Arad dan Hasil Tangkapan

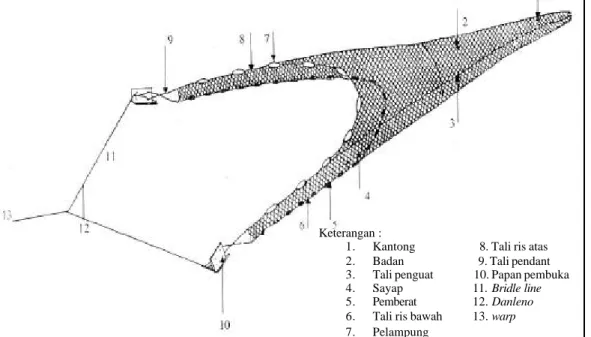

Jaring arad merupakan jaring kantong yang terdiri dari sepasang sayap (wing), badan jaring (body), kantong (cod-end), pembuka mulut jaring (otter board) dan tali selambar (warp), bahan jaring seluruhnya terbuat dari polyethylene panjang total jaring arad 16-22 m (Manadiyanto et al., 2000). Ilustrasi jaring arad dapat dilihat pada Gambar 3

Prinsip pengoperasiannya adalah jaring arad dihela atau diseret di atas dasar perairan selama jangka waktu tertentu (1-3 jam) untuk setiap kali operasi menggunakan perahu motor tempel (perahu compreng) bermesin ganda dengan ukuran yang bervariasi. Lamanya trip operasi adalah satu hari trip (one day fishing ) dan dua hari trip (two day fishing) (Purbayanto et al.,2003).

Target utama jaring arad adalah udang. Secara umum jaring arad dioperasikan pada waktu musim udang yang berukuran relatif sempit, dan pada waktu udang berukuran besar biasanya nelayan lebih memilih menggunakan trammel net karena hasilnya lebih selektif, kualitas hasilnya baik karena jarang yang rusak dan harganya lebih mahal. Pola operasi penangkapan dilakukan pada malam hari dengan tujuan agar dapat menangkap udang windu (Suhariyanto, 2005).

Gambar 3 Alat tangkap jaring arad yang digunakan nelayan Kota Tegal(BPPI,1996)

Keterangan :

1. Kantong 8. Tali ris atas 2. Badan 9. Tali pendant 3. Tali penguat 10. Papan pembuka 4. Sayap 11. Bridle line 5. Pemberat 12. Danleno 6. Tali ris bawah 13. warp 7. Pelampung

Jenis krustase yang tertangkap jaring arad adalah udang windu (Penaeus monodon), udang jerbung (Penaeus merguensis), udang dogol (Metapenaeus ebarocensis) dan udang krosok (Trachypenaeus fulvus) serta kepiting (Scylla serata) dan rajungan (Portunus pelagicus). Jenis hasil tangkapan ikan adalah pepetek (Leiognathus spp), gulamah (Argyrosomus amoyensis), beloso (Saurida tumbil), tenggiri (Scomberomorus spp), kembung (Rastrellinger spp), cumi cumi (Loligo spp), manyung (Arius thalassinus), lidah (Cynoglossus lingua), (Manadiyanto et al., 2000; Purbayanto et al., 2003). Komposisi hasil tangkapan nelayan jaring arad di Kota Tegal yaitu ikan campuran 80%, ikan beloso, pepetek, gulamah dan tiga waja 18%, dan udang 1-2% (BPPP Tegal, 2005).

Menurut Suharyanto (2005), jumlah hasil tangkapan per setting jaring arad berkisar 4-9 kg dengan CPUE sekitar 30-54 kg/trip /unit. Untuk nelayan Kota Tegal one-day fishing, jumlah trip per tahun sebanyak 240 trip (Suharyanto, 2005; BPPP Tegal, 2005).

2.7 Selektivitas Alat Tangkap

Selektivitas dapat didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif kemampuan alat untuk menangkap ikan terhadap spesies dan ukuran ikan tersebut (Losanes et al., 1992). Kemampuan tersebut berkaitan dengan menghindarnya ikan dari jaring yang merupakan proses penentu peluang tertangkapnya ikan. Peluang ini bervariasi menurut karakteristik ikan seperti bentuk badan, bagian yang terjerat dan ukuran mata jaring.

Fridman (1986) menyatakan bahwa selektivitas merupakan sifat alat dalam menangkap ukuran dan jenis ikan tertentu dalam suatu populasi. Sifat ini tergantung pada prinsip yang digunakan dalam operasi penangkapan ikan, tetapi tergantung juga pada parameter desain alat tangkap seperti mata jaring, bahan dan ukuran benang, hanging ratio dan kecepatan penarikan jaring. Selain cara penangkapan, ukuran mata jaring memiliki pengaruh yang besar terhadap selektivitas alat.

Selektivitas umumnya digambarkan sebagai suatu ukuran relatif. Dalam metode perhitungan tidak langsung (indirect estimation method) nilai selektivitas 100 % bukan berarti bahwa semua ikan tertangkap dalam operasi penangkapan. Hal tersebut hanya menandakan bahwa alat tangkap tersebut memiliki efisiensi

relatif tertinggi. Selektivitas merupakan fungsi dari suatu alat penangkapan ikan dalam menangkap`organisme dalam jumlah spesies tertentu dan selang ukuran tertentu pada suatu populasi di daerah penangkapan ikan. Selektivitas alat penangkapan terdiri dari dua komponen yaitu selektivitas ukuran dan selektivitas spesies (Matsuoka, 1995).

Perbaikan teknologi trawl sehingga memenuhi kriteria ramah lingkungan dapat dilakukan melalui peningkatan selektivitas di bagian kantong (cod-end) dari trawl. Berbagai cara dapat dilakukan untuk meningkatkan selektivitas trawl seperti penggunaan BED (Evans dan Wahyu, 1996).

Masing- masing metode tersebut perlu diteliti secara cermat sehingga ditemukan suatu metode yang paling sesuai dengan kondisi sumberdaya dan lingkungan serta kebiasaan ne layan. Kalau tidak maka perbaikan selektivitas trawl tersebut akan sia-sia sebagaimana halnya dengan penerapan BED pada pukat udang di Indonesia timur yang tidak efektif sehingga nelayan enggan menggunakannya (Evans dan Wahyu, 1996).

2.8 Karakteristik Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan

Secara sosiologis karakteristik masyarakat nelayan berbeda dengan masyarakat petani seiring dengan perbedaan sumberdaya alam yang tersedia. Masyarakat petani memiliki sumberdaya yang terkontrol, yaitu pengelolaan lahan untuk memproduksi suatu komoditas dengan output yang dapat diprediksi menyebabkan mobilitas usaha yang relatif rendah dan elemen resiko yang tidak besar. Sementara itu nelayan mengakses sumberdaya alam yang bersifat open access. Karakteristik sumberdaya ini menyebabkan nelayan mesti berpindah-pindah untuk memperoleh hasil tangkapan yang maksimal sehingga resiko nelayan sangat tinggi. Hal ini berpengaruh pada karakter nelayan yang keras, tegas dan terbuka (Satria et al., 2002).

Menurut Kusnadi (2002), penggolongan sosial masyarakat nelayan dapat ditinjau dari tiga sudut pandang yaitu :

(1) Ditinjau dari penguasaan alat-alat produksi atau peralatan tangkap (perahu, jaring dan perlengkapan yang lain), struktur masyarakat nelayan terbagi kedalam kategori nelayan pemilik dan nelayan buruh. Nelayan buruh

tidak memiliki alat-alat produksi dan hanya menyumbangkan jasa tenaganya dengan memperoleh hak-hak yang sangat terbatas. Secara kuantitatif jumlah nelayan buruh lebih besar dibandingkan nelayan pemilik.

(2) Ditinjau dari skala investasi modal usahanya, struktur masyarakat nelayan terbagi kedalam kategori nelayan besar dan nelayan kecil. Disebut nelayan besar karena modal yang diinvestasikan dalam usaha perikanan relatif banyak, sedangkan pada nelayan kecil modal usahanya sedikit. (3) Ditinjau dari teknologi peralatan tangkap yang digunakan, struktur

masyarakat nelayan terbagi dalam kategori nelayan modern dan nelayan skala kecil. Perbedaan-perbedaan tersebut membawa implikasi pada tingkat pendapatan dan kemampuan atau kesejahteraan sosial ekonomi. Nelayan buruh dapat bekerja pada unit penangkapan yang dimiliki nelayan skala besar atau nelayan skala kecil. Tingkat pendapatan nelayan buruh yang bekerja pada nelayan skala besar tidak menjamin tingkat kesejahteraan yang lebih baik dibanding bila bekerja pada nelayan skala kecil. Hal ini karena ketimpangan sistem bagi hasil antara nelayan pemilik dengan nelayan buruh lebih besar terjadi pada unit penangkapan yang lebih modern.

Masyarakat nelayan umumnya dicirikan dengan kuatnya ikatan patron-klien. Ikatan tersebut merupakan konsekuensi dari sifat kegiatan penangkapan ikan yang penuh dengan resiko dan ketidakpastian. Bagi nelayan menjalin ikatan dengan patron merupakan langkah yang penting untuk menjaga kelangsungan kegiatannya karena patron-klien merupakan institusi jaminan sosial ekonomi. Menurut Legg (1983) diacu dalam (Satria et al., 2002), tata hubungan patron-klien umumnya berkaitan dengan :

(1) Hubungan diantara pelaku yang menguasai sumberdaya yang tidak sama; (2) Hubungan yang bersifat khusus yang merupakan hubungan pribadi yang

mengandung keakraban; dan

(3) Hubungan yang didasarkan pada asas saling menguntungkan.

Kemiskinan dan tekanan-tekanan sosia l ekonomi yang dihadapi oleh nelayan disebabkan oleh fluktuasi musim- musim penangkapan, terbatasnya daya

jangkau teknologi penangkapan, ketimpangan dalam sistem bagi hasil dan tidak adanya jaminan sosial tenaga kerja yang pasti, lemahnya penguasaan jaringa n pemasaran dan masalah permodalan (Kusnadi, 2002).

2.9 Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan

Keberlanjutan (sustainability) menurut konsep pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai keadilan antar generasi yang menjamin bahwa generasi- generasi mendatang me miliki warisan barang modal buatan, sumberdaya alam, human capital, dan social capital. Kondisinya paling tidak sama dengan yang dimiliki oleh generasi sekarang. Hal ini sukar atau bahkan tidak mungkin dapat dicapai jika proses perencanaan dan pengambilan keputusan hanya didasarkan pada konsep ekonomi konvensional yaitu memaksimalisasi kesejahteraan (Dahuri, 2003).

Permasalahan perikanan tangkap baik berupa permasalahan sosial ataupun kerusakan lingkungan dan menurunnya stok sumberdaya ikan sebenarnya telah lama timbul sejak manusia menggunakan laut atau perairan umum sebagai sumber untuk mendapatkan bahan pangan. Namun saat itu bobot permasalahan yang timbul tidak seberat apa yang dihadapi pada saat sekarang ini, dimana baik konflik sosial yang timbul akibat kompetisi besar-besaran dalam memperebutkan ikan yang menjadi tujuan penangkapan, ataupun kerusakan lingkungan serta punahnya beberapa spesies ikan yang diakibatkannya telah menunjukkan indikator yang sangat memprihatinkan bagi kelangsungan hidup gene rasi mendatang (Purbayanto dan Baskoro, 1998).

Fauzi dan Anna (2002) menyatakan bahwa kegiatan produksi untuk memanfaatkan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan memiliki tiga komponen, yaitu (a) komponen biologis, (b) pengelolaan sumberdaya dan (c) sosial-ekonomi perikanan. Ketiga komponen tersebut saling berkaitan satu sama lain. Komponen biologis menjelaskan dinamika stok ikan, komponen pengelolaan sumberdaya menjelaskan dinamika kebijakan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan, pengaturan armada pena ngkapan ikan (fishing effort), dan komponen sosial-ekonomi menjelaskan dinamika biaya dan keuntungan juragan pemilik asset dan pendapatan ABK (anak buah kapal) dalam operasi penangkapan ikan.

Kalau ketiga komponen tersebut dapat terkontrol dengan baik, maka pengembangan perikanan tangkap dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Menurut Martasuganda (2002) teknologi penangkapan ikan yang berwawasan lingkungan adalah upaya yang terencana dalam penggunaan alat tangkap untuk mengelola sumberdaya perikanan secara bijaksana dan berkelanjutan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat tanpa mengganggu kualitas lingkungan. Berdasarkan Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang pengaturan kegiatan dan pengelolaan perikanan di Indonesia, sasaran pengaturan dan pengelolaan tidak saja terpusat pada pencegahan terjadinya tangkap lebih tetapi juga cara-cara penangkapannya yang tidak mengganggu lingkungan hidup ikan (DKP, 2005).

Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan pada dasarnya memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat, khususnya masyarakat pesisir. Oleh karena itu kelestarian sumberdaya harus dipertahankan sebagai landasan untuk mencapai kesejahteraan tersebut. Pengelolaan dan pemanfaatan yang dimaksud hendaknya tidak menyebabkan rusaknya daerah penangkapan ikan (fishing ground), daerah pemijahan (spawning ground) maupun daerah asuhan (nursery ground) ikan. Selain itu tidak pula merusak hutan mangrove, terumbu karang dan padang lamun yang memiliki keterkaitan ekologis dengan ikan. Aspek kelestarian sumberdaya juga berkaitan dengan kegiatan monitoring, controling dan evaluation terhadap ketersediaan sumberdaya ikan termasuk kondisi lingkungan perairan. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat menentukan jumlah total sumberdaya ikan yang diperbolehkan untuk ditangkap atau total allowable catch (TAC) untuk setiap tahunnya (Satria et al., 2002).

Proses pemanfaatan sumberdaya ikan disamping perlu menjamin produk yang kompetitif juga perlu memenuhi persyaratan sebagai produk yang berwawasan lingkungan, sehingga teknologi penangkapan ikan yang digunakan dalam proses produksi akan dihadapkan pada beberapa persyaratan yaitu : (1) tidak membahayakan kelestarian target spesies; (2) tidak mengakibatkan tertangkapnya kehidupan biota yang dilindungi; (3) tidak mengganggu

keseimbangan ekologis; (4) tidak merusak habitat dan; (5) tidak membahayakan keselamatan nelayan dan konsumen (Monintja, 1996).

Arimoto et al. (2000) diacu dalam Sudirman (2003) menyarankan perlunya melakukan evaluasi untuk melihat dampak suatu alat tangkap terhadap lingkungan. Evaluasi ini dapat dilakukan dalam 2 tahap yaitu; (1) analisis data tangkapan (catch data analysis) jangka panjang terhadap ukuran dan spesies hasil tangkapan; (2) melakukan evaluasi dampak negatif penangkapan terhadap lingkungan (fishing ground), hilangnya alat tangkap, polusi yang ditimbulkan, dampak bio-diversity (komposisi hasil tangkapan, by-catch dan discard catch) dan dampak terhadap target sumberdaya (penangkapan yang intensif dan tertangkapnya ikan- ikan muda).

Perikanan yang ramah lingkungan harus mempunyai kriteria sebagai berikut : selektivitasnya tinggi, by-catch rendah, tangkapan segar, tidak merusak habitat, bio-degradable, legal, aman bagi spesies yang dilindungi, aman bagi biodiversity, aman bagi nelayan, konsumsi terhadap BBM rendah, investasi rendah, menguntungkan dan secara sosial diterima masyarakat (FAO, 1999).

Berdasarkan pengalaman pengelolaan perikanan di negara maju dalam memanfaatkan sumberdaya ikan yang optimal, beberapa hal berikut ini perlu menjadi perhatian sebagai acuan pengelolaan, sebagai berikut (Sukardi et al., 1995)

(1) Pemahaman bahwa pengelolaan sumberdaya ikan yang optimal adalah mutlak perlu diupayakan oleh pemerintah.

(2) Sejak perencanaan sampai evaluasi pengelolaan digunakan cara kerja yang transparan, demokratis serta melibatkan pihak yang berperanserta baik pengelola maupun industri dan nelayan.

(3) Strategi isu yang berkembang selalu diikuti dengan seksama dan melakukan pendekatan partisipatori dan keterpaduan.

(4) Pemanfaatan dilakukan dalam konteks pengelolaan lokal, regional maupun internasional.

(5) Perencanaan pengelolaan berdasarkan pada data dan informasi yang berkualitas tinggi yang dikumpulkan secara terus menerus untuk keperluan perencanaan, implementasi dan evaluasi pengelolaan.

(6) Menggunakan kelompok masyarakat para pendukung (seperti ilmuwan/pakar, pengelola dan masyarakat nelayan/industri) untuk kemudahan masukan bagi pengelolaan.

(7) Membangun kemampuan pengelolaan sumberdaya ikan tingkat lokal (community based management).

(8) Menggunakan sumber data dan informasi yang terkelola dengan baik untuk membuat keputusan dan langkah- langkah pengelolaan.

3 METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan di sepanjang pesisir Kelurahan Muarareja dan Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat yang merupakan wilayah administratif Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah. Lokasi penelitian terletak pada posisi 06050’ – 06053’ LS dan 109008’ – 109010’ BT.

Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada jumlah nelayan yang bermukim serta daerah penangkapan jaring arad di Kota Tegal. Penelitian lapangan dilakukan pada bulan Februari sampai Mei 2005. Peta lokasi penelitian dapat dilihat pada Lampiran 1.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data hasil pengukuran dan pengamatan langsung di lapangan, hasil wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap responden meliputi : masyarakat umum/pesisir, nelayan jaring arad maupun nelayan yang mengoperasikan alat tangkap jenis lain, tokoh masyarakat, LSM, aparat pemerintah dan stakeholders lainnya. Jumlah responden yang dijadikan sampel ditentukan berdasarkan metode Stratified Random Sampling yaitu dengan mempertimbangkan keragaman masing- masing responden, seperti yang disajikan pada Tabel 6.

Tebel 6 Jumlah responden untuk setiap jenis pekerjaan

No. Jenis pekerjaan Jumlah (orang)

1. Nelayan jaring arad 20

2. Nelayan yang beroperasi di daerah pesisir yang menggunakan alat tangkap lain

13

3. Staf dinas Pertanian dan Kelautan 3

4. Kepala dan staf PPI/TPI 2

5. Staf BPPP Tegal 3

6. Petugas koperasi 2

7. Bakul 3

Jumlah 46

Data hasil wawancara sebelum digunakan dalam analisis, diuji validitasnya dengan melihat konsistensi jawaban antar setiap responden. Data yang

menyimpang (pencilan data) tidak digunakan dalam analisis. Seluruh data hasil wawancara yang mempunyai validitas dirata-ratakan untuk selanjutnya digunakan dalam analisis.

Data sekunder yang dikumpulkan yaitu : (1) Data jumlah penduduk

(2) Data jumlah nelayan

(3) Data ukuran dan jumlah armada penangkapan (4) Data jenis dan jumlah alat tangkap

(5) Data produksi penangkapan (6) Data sarana dan prasarana

Data-data tersebut diperoleh dari Dinas Pertanian dan Kelautan Sub Dinas Perikanan Kota Tegal, Biro Pusat Statistik, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Pusat Pendaratan Ikan (PPI) dan instansi terkait lainnya.

3.3 Metode dan Analisis Data Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik yaitu kajian didasarkan pada hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan data-data penunjang. Dalam penelitian ini kajian yang dilakukan, difokuskan pada aspek biologi, teknis, ekonomi, sosial dan kelembagaan perikanan jaring arad yang berbasis di Kota Tegal. Proses kajian terhadap perikanan jaring arad disajikan pada Gambar 4.

(1) Aspek Biologi

Kajian aspek biologi dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan yaitu dengan mengikuti kegiatan operasi penangkapan ikan komersial menggunakan jaring arad milik nelayan di sekitar wilayah pesisir Kota Tegal (perairan sampai sejauh 4 mil). Hasil tangkapan ikan diukur panjangnya dan dihitung jumlahnya sedangkan untuk mengetahui spesies ikan yang tertangkap digunakan buku identifikasi spesies (Gloerfelt-Tarp dan Kailola, 1990 dan Allen et al., 2000). Selain itu informasi tentang potensi sumberdaya dan biologi reproduksi (tingkat kematangan gonad. TKG) untuk jenis-jenis hasil tangkapan dominan diperoleh dari hasil penelitian terdahulu dan kajian literatur.

Perkembangan produksi hasil tangkapan jaring arad dianalisis dengan menggunakan data statistik selama 5 tahun.

(2) Aspek Teknis

Kajian aspek teknis dilakukan melalui observasi dan pengukuran langsung di lapangan terhadap unit penangkapan jaring arad di Kota Tegal. Observasi dan pengukuran tersebut meliputi beberapa parameter :

- Spesifikasi jaring arad : ukuran panjang jaring arad, bahan jaring yang digunakan serta ukuran mata jaring (mesh size) pada bagian sayap, badan dan kantong (cod-end).

- Spesifikasi armada penangkapan : ukuran perahu, mesin yang digunakan serta alat bantu penangkapan yang digunakan.

- Metode pengoperasian dan daerah penangkapan jaring arad di wilayah pesisir Kota Tegal.

Analisis aspek teknis dilakukan secara deskriptif terhadap efektifitas pengoperasian jaring arad dan kesesuaian dengan daerah penangkapan. Untuk menghitung jumlah alat tangkap jaring arad yang dapat dioperasikan di wilayah perairan Kota Tegal digunakan perhitungan Swept Area, dengan menggunakan rumus :

A = C x GR x V x T Keterangan :

A = Luas area yang disapu (km2)

C = Nilai konstanta bukaan mulut jaring pada saat dioperasikan (0,5) GR= Panjang Ground Rope (m)

V = kecepatan kapal pada saat penarikan jaring (km/jam) T = Lama penarikan jaring (jam)

Data swept area ini diperlukan untuk menentukan kebijakan tentang jumlah armada jaring arad yang sebaiknya dioperasikan di perairan Kota Tegal.

(3) Aspek Sosial

Kajian aspek sosial dilakukan dengan mengetahui tingkat konflik yang terjadi di masyarakat terhadap pengoperasian jaring arad di Kota Tegal dan

penerimaan masyarakat serta sistem bagi hasil. Hal-hal tersebut diidentifikasi melalui parameter:

- Berapa jumlah dan jenis alat tangkap yang beroperasi?

- Bagaimana tingkat penerimaan hasil tangkapan jaring arad di masyarakat ?

- Bagaimana presepsi pengoperasian alat tangkap jaring arad di wilayah pesisir Kota Tegal ?

- Bagaimana sistem kepemilikan dan bagi hasil antara nelayan dan juragan ?

Kajian ini didasarkan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Khusus untuk persepsi pengoperasian jaring arad responden yang diwawancarai adalah nelayan jaring arad dan nelayan yang melakukan penangkapan pada jalur 1 (perairan hingga sejauh 4 mil), bakul, petugas koperasi, staf Sub Dinas Perikanan, staf Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan (BPPP) Tegal, Kepala dan staf PPI dan TPI. Hal ini didasarkan pada keterkaitan dan pengetahuan responden tentang jaring arad.

(4) Aspek Ekonomi

Kajian aspek ekonomi dilakukan terhadap kelayakan usaha nelayan jaring arad, yang melakukan kegiatan penangkapan satu hari trip (one-day fishing trip) dan dua hari trip (two-day fishing trip). Kelayakan usaha dilakukan untuk mengetahui berapa besarnya modal yang dibutuhkan untuk melakukan usaha jaring arad dan berapa keuntungannya. Perhitungan yang dilakukan meliputi biaya yang dikeluarkan, investasi dan penerimaan.

Kelayakan usaha dapat diketahui dengan menggunakan analisis R/C ratio. Nilai R/C dapat dihitung menggunakan rumus :

Biaya Penerimaan C

R/ = Kriteria kelayakan yang digunakan adalah : R/C > 1, usaha menguntungkan

R/C = 1, usaha impas (tidak untung dan tidak rugi) R/C < 1, usaha merugi (Kadariah et al.,1999).

Kajian ini didasarkan pada data hasil wawancara dengan nelayan serta responden yang berkaitan dengan aktifitas nelayan seperti bakul, juragan, petugas TPI dan toko penyedia sarana penangkapan ikan.

(5) Aspek Kelembagaan

Kajian aspek kelembagaan meliputi kajian sistem kelembagaan di tingkat nelayan yaitu : kelompok nelayan dan KUD, kelembagaan pemerintah yaitu : Dinas Pertanian dan Kelautan Sub dinas Perikanan, kelembagaan TPI dan PPI serta kelembagaan permodalan yaitu bank. Kajian ini didasarkan pada data hasil wawancara, observasi dan hasil dokumentasi.

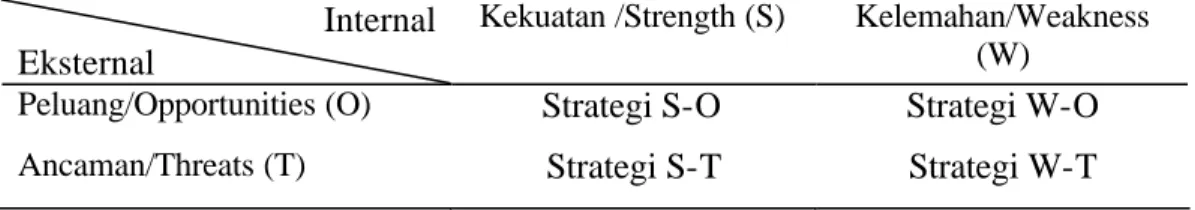

3.4 Analisis Strategi Kebijakan Pengelolaan Perikanan Jaring Arad

Untuk menentukan strategi pengelolaan perikanan jaring arad yang berbasis di Kota Tegal digunakan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat). Berdasarkan hasil kajian aspek biologi, teknis, sosial, ekonomi dan kelembagaan, kemudian menyusun faktor strategi internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor strategi eksternal (peluang dan ancaman). Faktor- faktor tersebut kemudian diberikan bobot dan rating. Pembobotan didasarkan pada persentase jumlah responden yang memberikan bobot dan rating pada masing-masing faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman).

Kriteria penilaian mulai dari tidak penting sampai dengan sangat penting. Sedangkan rating didasarkan pada pengaruh faktor-faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman) terhadap pengelolaan jaring arad di Kota Tegal apakah memberikan dampak positif atau negatif. Dampak positif nilainya lebih besar sedang dampak negatif nilainya lebih kecil, skala yang diberikan yaitu 1-4. Kemudian untuk memperoleh skor pembobotan dari masing- masing faktor, bobot dan rating dikalikan (Tabel 7). Responden yang diwawancarai yaitu Staf Dinas Pertanian dan Kelautan Tegal, LSM, BPPP Tegal, Staf TPI, Koperasi, tokoh masyarakat, kelompok nelayan, Departemen Kelautan dan Perikanan dan Perguruan Tinggi, yang berjumlah 20 orang responden.

Tabel 7 Pembobotan dan rating setiap faktor- faktor SWOT

Faktor-Faktor Internal

Kekuatan Bobot Rating Skor

S1

Sn

Kelemahan Bobot Rating Skor

W1

Wn

Faktor-Faktor Eksternal

Peluang Bobot Rating Skor

O1

On

Ancaman Bobot Rating Skor

T1

Tn

Setelah memperoleh skor pembobotan, masing- masing faktor strategi dirangking dan dihubungkan keterkaitannya untuk memperoleh beberapa alternatif strategi dengan menggunakan matrik analisis SWOT (Tabel 8)

Tabel 8 Tipologi jenis-jenis strategi menurut S.W.O.T Internal

Eksternal

Kekuatan /Strength (S) Kelemahan/Weakness (W)

Peluang/Opportunities (O) Strategi S-O Strategi W-O

Matrik analisis ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan internal yang dimiliki. Matrik dapat menghasilkan empat set kemungkinan alternatif strategi yaitu :

(1) Strategi S-O

Strategi ini memanfaatkan seluruh kekuatan untuk mendapatkan dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya.

(2) Strategi S-T

Strategi ini menggunakan unsur kekuatan untuk mengatasi ancaman. (3) Strategi W-O

Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada denga n meminimalkan unsur kelemahan.

(4) Strategi (W-T)

Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman (Rangkuti, 2004).

Gambar 4 Diagram alir strategi pengelolaan perikanan jaring arad yang berbasis di Kota Tegal

ANALISIS SWOT

Kajian Aspek Biotekniksosioekono mi dan Kelembagaan terkait dengan potensi sumberdaya ikan

Analisis Strategi Alternatif

Selesai

Rekomendasi

Mulai

Sumber Daya Ikan

4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

4.1.1 Aspek Biologi

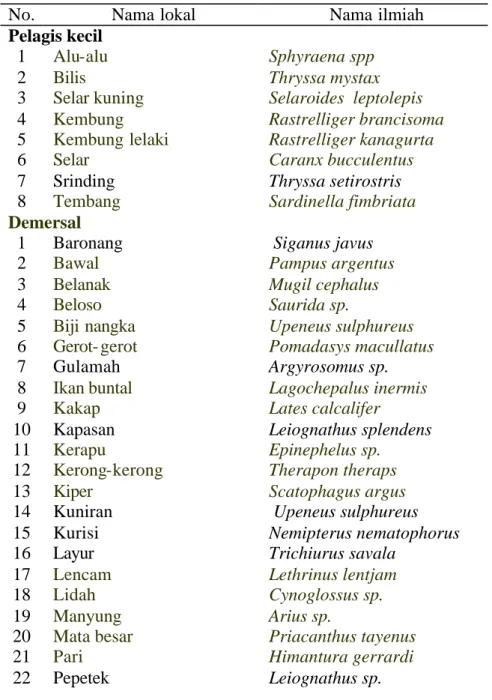

Jenis ikan hasil tangkapan jaring arad disajikan pada Tabel 9. Dari hasil tangkapan dapat dikemukakan bahwa jaring arad dapat menangkap berbagai jenis spesies yang ada di perairan Kota Tegal. jaring Sebanyak 8 spesies ikan pelagis kecil, 25 spesies ikan demersal, 3 spesies moluska, 6 spesies krustase dan masing-masing 2 spesies kerang dan ekinodermata tertangkap oleh arad.

Tabel 9 Jenis hasil tangkapan jaring arad di perairan Kota Tegal

No. Nama lokal Nama ilmiah

Pelagis kecil

1 Alu-alu Sphyraena spp

2 Bilis Thryssa mystax

3 Selar kuning Selaroides leptolepis 4 Kembung Rastrelliger brancisoma 5 Kembung lelaki Rastrelliger kanagurta

6 Selar Caranx bucculentus

7 Srinding Thryssa setirostris

8 Tembang Sardinella fimbriata

Demersal

1 Baronang Siganus javus

2 Bawal Pampus argentus

3 Belanak Mugil cephalus

4 Beloso Saurida sp.

5 Biji nangka Upeneus sulphureus 6 Gerot- gerot Pomadasys macullatus

7 Gulamah Argyrosomus sp.

8 Ikan buntal Lagochepalus inermis 9 Kakap Lates calcalifer

10 Kapasan Leiognathus splendens

11 Kerapu Epinephelus sp. 12 Kerong-kerong Therapon theraps

13 Kiper Scatophagus argus

14 Kuniran Upeneus sulphureus

15 Kurisi Nemipterus nematophorus

16 Layur Trichiurus savala

17 Lencam Lethrinus lentjam

18 Lidah Cynoglossus sp.

19 Manyung Arius sp.

20 Mata besar Priacanthus tayenus

Tabel 9 (Lanjutan)

No. Nama lokal Nama ilmiah

23 Sebelah Psettodes erumei

24 Sembilang Euristhalmus lepturus 25 Tigawaja Pennahia argentata

Moluska

1 Cumi-cumi Lolligo sp.

2 Sotong Sepia sp.

3 Timun laut Holothuria sp

Krustase

1 Kepiting Scylla sp.

2 Rajungan Portunus pelagicus

3 Udang ronggeng Squilla sp

4 Udang dogol Metapenaeus ebarocensis 5 Udang jerbung Penaeus merguensis 6 Udang krosok Trachypenaeus fulvus

Kerang-kerangan

1 Kerang-kerangan Pelecypoda

Ekinodermata

1 Bintang laut Asteroidea

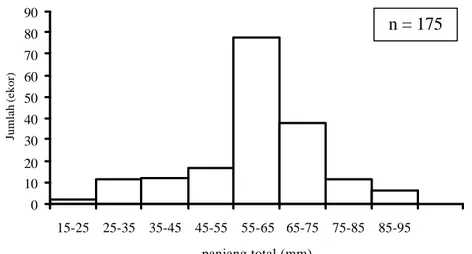

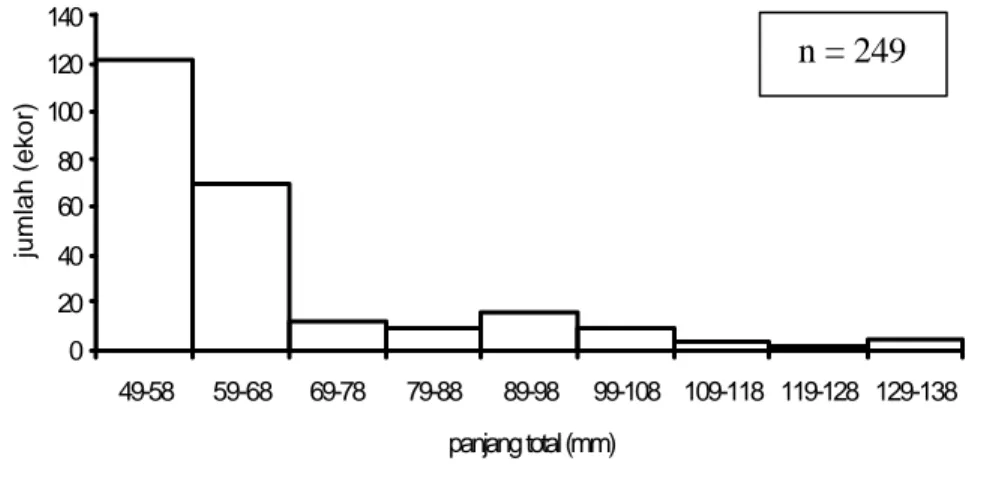

Komposisi hasil tangkapan jaring arad dengan daerah penangkapan sekitar 1 mil dari garis pantai pada kedalaman 5 m disajikan pada Gambar 5. Hasil tangkapan berdasarkan jumlah didominasi oleh udang sebanyak 44%, ikan pepetek 27%, cumi-cumi dan sotong 11%, ikan gulamah 6% dan ikan beloso 5%. Sebagian besar hasil tangkapan ikan berukuran dibawah 100 mm. Distribusi ukuran panjang total ikan dominan yaitu ikan pepetek berkisar 15-95 mm (nilai modus 55-65 mm), ikan gulamah berkisar 25-103 mm (nilai modus 51-64 mm) ,ikan beloso berkisar 40-115 mm (nilai modus 70-85 mm) dan udang dogol berkisar 49-138 mm (nilai modus 49-58 mm) seperti yang disajikan pada Gambar 6,7,8 dan 9.

27% 11% 6% 44% 5% 4% 1% 1% 1% Pepetek

Cumi-cumi dan sotong Beloso Campuran Ekor kuning Gulamah Rajungan Tiga waja Udang

Gambar 5 Komposisi hasil tangkapan jaring arad berdasarkan jumlah ikan yang tertangkap untuk daerah penangkapan sekitar 1 mil pada kedalaman 5 m.

Gambar 6 Distribusi ukuran panjang total ikan pepetek pada daerah penangkapan sekitar 1 mil dari garis pantai pada kedalaman 5 m.

Gambar 7 Distribusi ukuran panjang total ikan gulamah pada daerah 0 2 4 6 8 1 0 1 2 1 4 25-38 38-51 51-64 64-77 77-90 90-103 panjang total (mm) jumlah (ekor) n = 40 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 15-25 25-35 35-45 45-55 55-65 65-75 75-85 85-95 panjang total (mm) Jumlah (ekor) n = 175