BEBAN PENCEMARAN LIMBAH DOMESTIK DAN

PERTANIAN DI DAS CITARUM HULU

Oleh : Hilmi Salim*) Abstrak

Daerah aliran sungai (DAS) Citarum yang merupakan DAS terbesar di Jawa Barat yang mengalami tekanan yang sangat kuat akibat pemanfaatan yang melebihi daya dukungnya, yang antara lain dari kegiatan pertanian, perkebunan, pemukiman dan industri. Kegiatan pemukiman dan pertanian merupakan dua komponen utama yang pada saat ini telah menyebabkan penurunan kualitas dan kuantitas air sehingga mempengaruhi nilai ekonomi terhadap output/keluaran pembangunan seperti rendahnya sistem sanitasi lingkungan yang menyebabkan timbulnya wabah penyakit yang vektornya berasal dari air (water borne disease), sedimentasi sungai dan waduk, berkembangannya makrofita dan mikrofita yang merugikan lingkungan, hilangnya jenis ikan di perairan sungai serta kematian ikan budidaya di Waduk Saguling dan Cirata serta laju korosi di instalasi di instalasi PLTA menjadi lebih cepat.

Hal ini disebabkan karena limbah cair domestik dan pertanian serta industri yang meningkatkan masuknya unsur hara (nutrient) yang berlebihan seperti nitrogen dan fosfor serta bahan organik lainnya yang menyebabkan rendahnya nilai oksigen terlarut (DO) yang berguna bagi kehidupan ekosistem perairan dan tingginya kadar BOD, COD serta bakteri kolitinja.

Oleh karena itu, untuk mencegah semakin tingginya tingkat degradasi perairan di wilayah tersebut perlu dilakukan pengelolaan DAS secara terpadu baik yang meliputi aspek teknis dan nonteknis (Peraturan dan kelembagaan), serta dapat mengakomodasi kepentingan stakeholder secara proporsional sehingga pembangunan yang ada di DAS Citarum Hulu dapat terlanjutkan.

Katakunci : Pencemaran, Limbah domestik, Citarum hulu. 1. PENDAHULUAN

Daerah aliran sungai (DAS) Citarum yang merupakan DAS terbesar di Jawa Barat telah mengalami tekanan yang sangat kuat akibat pemanfaatan yang melebihi daya dukungnya. Aktifitas yang ada di DAS ini antara lain adalah pertanian/perkebunan, pemukiman, industri, perikanan dan pembangkit listrik. Setiap kegiatan tersebut memerlukan air, baik ditinjau dari segi kuantitas maupun kualitasnya yang sesuai dengan peruntukannya. Namun kondisi kuantitas dan kualitas S. Citarum begitu besar fluktuasinya baik ditinjau dari perbedaan waktu maupun ruang (spatial and temporal) sehingga DAS Citarum mempunyai ciri DAS yang sedang “sakit”.

Sakitnya DAS Citarum ini berimplikasi terhadap semakin rendahnya peruntukan sumber daya air yang dapat digunakan, berarti keuntungan ekonomi dari pemanfaatan

secara bisnis menjadi rugi. Sebagai contoh, akibat limbah yang tidak dikelola dengan baik dari kegiatan pemukiman/perkotaan, industri dan pertanian/perikanan telah menyebabkan kerugian yang sangat besar. Ditinjau dari segi kuantitas, kerugian itu adalah akan semakin rendahnya pelayanan terhadap sistem pertanian, pembangkit listrik dan pemukiman. Sedangkan secara kualitas dapat menyebabkan berkembangnya wabah penyakit akibat sanitasi yang buruk, rendahnya produksi budidaya perikanan, biaya pengelolaan air bagi peruntukan air yang lebih bersih menjadi lebih tinggi dan semakin cepatnya waktu pakai peralatan/instalasi yang terbuat dari bahan logam akibat pengkaratan/korosivitas. Disamping itu, kecepatan sedimentasi di sungai dan waduk menjadi lebih cepat sehingga dapat menyebabkan banjir di musim hujan dan semakin pendeknya umur operasional waduk.

_____________________

Oleh karena itu, pengelolaan DAS Citarum tidak dapat dilakukan secara sektoral namun harus terintegrasi dan mengakomodasi kepentingan seluruh stakeholder yang ada di DAS Citarum dan di luar DASCitarum bagi terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan.

2. PROFIL DAS CITARUM

Mata air S. Citarum berasal dari G. Wayang dan bermuara di Laut Jawa sebelah Utara Kabupaten Karawang. Panjang S. Citarum ± 350 km dengan luas daerah sungai ± 6000 km2.

Kegiatan yang ada di DAS Citarum meliputi pemukiman dengan jumlah populasi ±10 juta jiwa, sedangkan populasi di atas Saguling sebesar ± 6 juta jiwa dengan daerah padat penduduknya berada di Majalaya, Bandung Raya dan Cimahi. Kepadatan penduduknya berkisar antara 400 – 12.000 orang/km2. Limbah domestik yang dikeluarkan dari daerah pemukiman tersebut tidak melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Oleh karena itu, limbah domestik merupakan salah satu sumber pencemar air S. Citarum. Di bagian hilir Saguling terdapat Waduk Cirata dan Jatiluhur.

Di samping masalah limbah domestik, ada 3 masalah lain yang dapat mempengaruhi kualitas S. Citarum, yaitu erosi, limbah industri dan pertanian. Kecepatan erosi di DAS Citarum antara 1,82 – 5,20 mm/tahun dengan rata-rata 3,35 mm/tahun. Keadaan ini timbul akibat tekanan penduduk terhadap lahan yang semakin lama semakin besar, sehingga daerah hutan yang berfungsi sebagai pelindung menjadi rusak. Hal tersebut dapat terlihat dari warna air S.Citarum di musim hujan yaitu berwarna coklat keruh, dengan total sedimen yang masuk ke dalam Waduk Saguling sampai tahun 2002 mendekati 60 juta m3, yang menandakan kandungan sedimentasinya tinggi. Sedangkan eutrofikasi yang disebabkan oleh kegiatan pertanian adalah berupa masuknya hasil pencucian pupuk terutama senyawa nitrogen dan fosfor masing-masing mencapai 6.460 – 187.852 ton/tahun dan 3.060 – 21.992 ton/tahun. Akibatnya terjadi eutrofikasi (penyuburan) yang dapat memacu pertumbuhan gulma air, antara lain eceng gondok (Eichornia crassipes) dan Salvinia, serta fitoplankton bloom yaitu Microcystis aeruginosa. Selain itu juga, dalam air S. Citarum ditemukan juga

residu berbagai jenis pestisida, yaitu diazinon, fenitrothion, dichlorvos, methidation dan propoxur. Namun konsentrasinya masih di bawah ambang yang dipersyaratkan untuk pertanian dan perikanan.

Perkembangan industri di DAS Citarum sangat padat sekali sejak 20 tahun terakhir dengan pusat pengembangannya meliputi daerah Majalaya, Banjaran, Dayeuhkolot/Bandung Selatan, Padalarang, Batujajar, Rancaekek dan Purwakarta; umumnya didominasi oleh industri teksti

Selain mengandung nilai COD dan BOD yang tinggi limbah cair industri tersebut juga mengandung logam berat seperti Zn, Cd, Pb, Ni dan Cr.

Penyebaran tataguna lahan dan lokasi industri tersebut dapat dilihat pada Tabel 1. Masalah yang timbul akibat adanya pengembangan kegiatan di DAS Citarum Hulu akan memberikan dampak penting terhadap kualitas air S. Citarum dan Saguling. Oleh karena itu, pengembangan akuakultur yang saat ini sedang dikembangkan di Saguling dan Cirata merupakan salah satu kegiatan yang akan terkena dampak secara langsung akibat keadaan kualitas air yang terus menurun, di samping pertumbuhan massal dari gulma air.

Tabel – 1. Tataguna Lahan di DAS Citarum Jenis Tataguna Lahan Luas

(km2) Hutan

Hutan dan Tanah Pertanian : - Sawah

- Tanah kering & kebun campuran - Sawah tadah hujan

Pemukiman Perkebunan Tanah kosong Padang rumput Tambak dan kolam Lain - lain 1.284 1.530 1.572 276 444 462 213 270 78 270 3. PERKEMBANGAN PEMUKIMAN DAN PERKOTAAN DI DAS CITARUM

Pertambahan populasi penduduk di daerah aliran sungai Citarum hulu akan terus meningkat dengan pertumbuhan ± 3,0% per tahun untuk Kabupaten Bandung dan Cianjur serta ± 3,6% per tahun untuk kota Bandung berdasarkan data statistik rata-rata tahun 1980 s/d 1990. Proyeksi populasi penduduk di daerah Citarum Hulu dari tahun 1994 dan

tahun 2010 di empat wilayah meningkat 32% seperti yang terlihat pada tabel-2.

Penyebaran penduduk tersebut terkonsentrasi di beberapa wilayah yaitu Kota Bandung, Bandung Selatan, Majalaya, Dayeuhkolot, Soreang, serta wilayah Bandung Timur yang meliputi daerah Ujung Berung dan Jatinagor ( Sumedang ). Kepadatan penduduk terbesar adalah kota Bandung yang mencapai 12.000 jiwa/km², untuk Kabupaten Bandung 4.000 – 6.000 jiwa/km², sedangkan lainnya antara 500 – 4.000 jiwa/km². Penyebaran kepadatan penduduk untuk wilayah DAS Citarum Hulu dapat dilihat pada peta terlampir

Tabel 2. Proyeksi Populasi Penduduk di Daerah Citarum Hulu dari

Thn.1994 dan 2010 Wilayah 1994 2010 ∆(%) Kab. Bandung Kota Bandung Kab. Sumedang Kab. Cianjur 3,122,374 225,041 209,264 1,102,585 4,157,232 2,975,808 278,621 1,433,361 Total 6,669,264 8,845,022 32%

Catatan: ∆ = peningkatan penduduk 4. KOMPOSISI DAN JUMLAH LIMBAH 4.1 Komposisi Limbah Domestik

Komposisi limbah domestik umumnya didominasi oleh bahan organik nitrogen (NH3, NO2, NO3), fosfor (total fosfor dan PO4), deterjen, fenol dan bakteri kolitinja. Dari limbah organik tersebut, parameter kunci yang umum digunakan adalah Biochemical Oxygen Demand (BOD) dan Chemical Oxygen Demand (COD).

Beban pencemaran domestik untuk setiap orang berbeda-beda. Setiap orang di

Indonesia diperkirakan akan mengeluarkan BOD sebesar 25 g/orang/hari dan COD sebesar 57 g/orang/hari. Sedangkan untuk parameter nitrogen dan fosfor serta parameter lainnya dapat dilihat pada tabel-3.

Tabel 3 . Komposisi Beban Pencemar Limbah Domestik

Parameter Unit Beban Pencemaran BOD COD Nitrogen - NH3-N - NO2-N - NO3-N - N organik - N total Fosfor -Ortho-P Total P -Deterjen (MBAS) -Fenol -Coli Fecal g/kapita/hari g/kapita/hari g/kapita/hari g/kapita/hari g/kapita/hari g/kapita/hari g/kapita/hari g/kapita/hari g/kapita/hari g/kapita/hari g/kapita/hari g/kapita/hari 25 57 1.83 0.006 0.97 8.3 11.1 - 1.1 0.63 0.006 14 x 1012

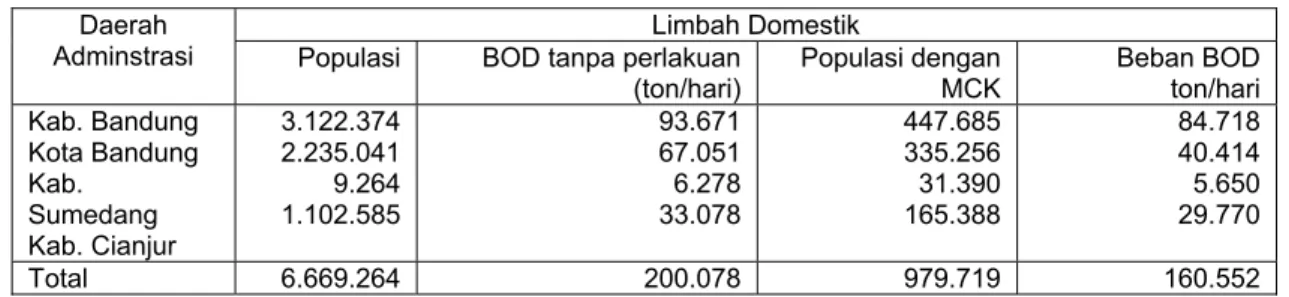

Jumlah limbah domestik yang masuk ke DAS Citarum terutama di bagian hulu adalah sebesar 200.078 ton BOD/hari tanpa perlakuan MCK, sedangkan dengan perlakuan MCK bebannya menurun menjadi sebesar 160. 552 ton/hari. Dari data tersebut menunjukan bahwa peran MCK dapat menurunkan beban pen-cemaran sebesar ± 20%, apabila dilengkapi dengan septik tank dapat lebih rendah lagi yaitu antara 40 – 50 %. Namun patut disayangkan, aplikasi instalasi tersebut di perumahan sangat rendah. Pada tabel-4 terlihat beban BOD yang masuk ke S. Citarum Hulu di 4 wil. administrasi

Tabel 4. Beban BOD yang Masuk ke S. Citarum Hulu

Limbah Domestik Daerah

Adminstrasi Populasi BOD tanpa perlakuan

(ton/hari) Populasi dengan MCK Beban BOD ton/hari Kab. Bandung Kota Bandung Kab. Sumedang Kab. Cianjur 3.122.374 2.235.041 9.264 1.102.585 93.671 67.051 6.278 33.078 447.685 335.256 31.390 165.388 84.718 40.414 5.650 29.770 Total 6.669.264 200.078 979.719 160.552

Pengolahan limbah domestik dengan sistem mekanik dan biologis yang saat ini telah dioperasikan di sekitar wilayah Citarum Hulu relatif kecil yaitu di daerah Bandung

Selatan (Bojong Soang) dengan debit 81.000 m3/hari. Total BOD perhari yang masuk sebesar 20.000 kg BOD/hari, sedangkan yang keluar 2.400 kg BOD/hari. Berarti, kadar

BODnya dapat direduksi sebesar ± 90%. Untuk pengolahan limbah di Ciwidey debit yang masuk 5.200 m3/hari dengan nilai 2.500 kg BOD/hari dengan efisiensi ± 95%.

Instalasi pengolahan limbah lainnya direncanakan akan dibangun di Cimahi, Ujung Berung, Majalaya, Soreang, Banjaran, Cicalengka dan Batujajar. Namun saat ini masih dalam tahap studi pendahuluan (preliminary study).

5. DAMPAK LIMBAH CAIR DOMESTIK Limbah cair domestik yang masuk ke S. Citarum akam menyebabkan da,pak terhadap kualitas air antara lain:

• Penyuburan perairan (eutrophication) akibat terlarutnya unsur hara dalam air. Keadaan ini dapat memacu pertumbuhan mikrofita seperti eceng gondok yang menyebabkan evapotranspirasi menjadi sangat cepoat, pendangkalan waduk dan tempat berkembang-biaknya vektor penyakit. Sedangkan pertumbuhan algae yang cepat (algal bloom) dapat menyebabkan kualitas air akan sangat berbahaya/fatal bagi ternak yang meminum air pada saat terjadinya algal bloom.

• Berkembangya bermacam-macam vektor penyakit seperti moluska dan insekta yang dapat menyebabkan berbagai penyakit antara lain Schistosomiasis, demam berdarah dan diare. Penyakit ini dikenall dengan kelompok Water Borne Disease

• Rendahnya produksi akibat fluktuasi oksigen terlarut yang terlalu tinggi antara siang dan malam sehingga dapatt menyebabkan keracunan ikan. Juga dapat mempengaruhi struktur komunitas biologi perairan (rantai makan dan jaring-jaring makanan/food chain and food web)

• Mempercepat korosivitas metal pada bangunan air misalnya PLTA, sistem turbin dan pipa/saluran pendingin.

• Biaya pengolahan bagi keperluan air bersih menjadi lebih mahal dan sulit akibat beban polutan yang tinggi dan beragam komposisinya, misalnya busa yang berasal dari deterjen.

6. LIMBAH PERTANIAN.

Limbah pertanian yang umumnya menjadi masalah adalah akibat pengunaan pupuk baik pupuk oerganik maupun anorganik, termasuk aplikasi obat hama atau pestisida. Berdasarkan hasil pengamatan, pupuk fosfat yang dapat langsung diserap

oleh tanaman hanya 15% dari aplikasi, sisanya akan terikat oleh tanah. Pada saat hujan pupuk tersebut akan larut dan terbawa bersamaan dengan partikel tanah. Keadaan ini akan diperparah lagi pada daerah pertanian dengan tinkat kelerengan yang lebih dari 8%.

Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa nitrogen dan fosfat yang hilang terbawa erosi tanah di daerah Citarum hulu diatas waduk Saguling berkisar antara 6.460-187.852 ton N.•tahun-1 dan 3.060 – 21.992 tonP2O5 .•tahun-1 Adapun dampak dari limbah pertanian ini khususnya pupuk serupa dengan limbah cair domestik. Keadaan ini berpengaruh terhadap penyuburan perairan seperti yang telah diuraikan diatas.

7. PENDEKATAN PENGELOLAAN LIMBAH. Untuk mengurangi terjadinya degradasi kualitas dan kuantitas air, perlu dilakukan beberapa pendekatan pengelolaan baik secara teknis maupun nonteknis (peraturan dan kelembagaan)

Adapun pendekatan yang perlu dilakukan secara teknis adalah dengan mewajibkan penggunaan septik tank bagi setiap rumah yang persyaratannya. Dimasukkan dalam ketentuan ijin mendirikan bangunan (IMB). Apabila ada kelompok masyarakat yang tidak mampu, dibuatkan sarana pengolahan limbah/pembuatan MCK yang dilengkapi dengan pengolahan limbah cair domestik di setiap wilayah kota yan padat penduduk untuk memperkecil beban limbah yang masuk ke S. Citarum beserta anak-anak sungainya.

Untuk daerah pertanian perlu dilakukan pengelolaan lahan pertanian yang rawan erosi terutama pada daerah dengan kelerengan lebih dari 8% antara lain dengan penggunaan sengkedan dan terasering. Menghindari penggunaan obat hama dan pestisida yang persisten agar residunya tidak masuk ke produksi pertanian dan perikanan.

Perlu diupayakan kelembagaan untuk sistem pengelolaan yang terintegrasi yang dapat mengakomodasi kepentingan setiap stakeholder yang peraturannya secara proporsional dapat saling menunjang bagi pembangunan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Brahmana S.S. dan F. Achmad, 1997: Eutrophication in Three Reservoirs at Citarum River and Its relation to Beneficial uses. Workshop On Ecosystem

2. Peratutan Pemerintah No. 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 12 1997 tentang Pembangunan di Pinggir Sungai dan Sumber Air.

4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No 10 tahun 1995 tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair.

5. Sucahyo, N. (1996): Peramalan dan Pengendalian Kualitas Air Daerah Aliran Sungai Citarum. Jurnal Penelitian Pemukiman, Vol-XII (11) :17-25