1

DALAM MEMBERDAYAKAN PENGRAJIN DAUR ULANG

SAMPAH PLASTIK DI KECAMATAN TIGARAKSA

KABUPATEN TANGERANG

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Konsentrasi Manajemen Publik Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disusun Oleh: Nurul Fitri Sugiharto

NIM. 66611109

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Nurul Fitri Sugiharto. NIM. 6661110940. Skripsi. Koordinasi Badan Lingkungan Hidup Daerah dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Memberdayakan Pengrajin Daur Ulang Sampah Plastik di Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang. Pembimbing I : Dr.Agus Sjafari, M.Si. Pembimbing II : Rahmawati, S.Sos, M.Si

Globalisasi ekonomi, politik dan sosial membawa hubungan antar negara semakin dekat dan erat serta membawa dampak yang positif maupun negatif bagi suatu negara. Salah satu akibat yang paling nyata dari globalisasi adalah berkembangnya pusat – pusat industri yang tanpa disadari dapat memberikan dampak negatif bagi lingkungan jika tidak ditangani dengan tepat. Untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya guna, peran pemerintah sangat diperlukan, dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup Daerah dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk memberikan pelatihan, penyuluhan, pembinaan serta memfasilitasi para pengrajin agar dapat berdaya guna dan dapat bersaing di pasar global. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana koordinasi Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) dalam memberdayakan pengrajin daur sampah plastik di Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang. Teori yang digunakan adalah Teori Koodinasi dari Dann Sugandha (1991). Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Informan penelitian ditentukan dengan teknik purposive. Lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang. Hasil penelitian ini bahwa koordinasi antara Badan Lingkungan Hidup Daerah dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dirasa belum optimal, karena kurangnya komunikasi dan kerjasama antar dua instansi tersebut dan kurangnya komunikasi dengan para pengrajin. Sarannya adalah kedua instansi yaitu Badan Lingkungan Hidup Daerah dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan segara menindak lanjuti permasalahan pemasaran dan promosi hasil barang kerajinan dan pihak Badan Lingkungan Hidup Daerah segara membentuk forum untuk para pengrajin agar mendapatkan pembinaan dari Dinas erindustrian dan Perdagangan.

Kata Kunci : Koordinasi, Badan Lingkungan Hidup Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Memberdayakan.

Nurul Fitri Sugiharto. NIM. 6661110940. Thesis. Coordination of the Regional Environmental Agency and Department of Industry and Trade in Empowering Craftsmen Waste Recycling Plastics in District Tigaraksa Tangerang Regency. Preceptor I: Dr.Agus Sjafari, M.Si. Preceptor II: Rahmawati, S.Sos, M.Si

Globalization of economic, political and social bring closer relations between the state and closely and bring positive and negative impacts for a country. One of the most obvious consequences of globalization is the central development - industrial centers that unwittingly may adversely affect the environment if not handled properly. To realize efficient society, the role of government is indispensable, in this case the Regional Environmental Agency and the Department of Industry and Trade to provide training, counseling, coaching and facilitating the craftsmen to be efficient and able to compete in the global market. The purpose of this study was to determine and analyze how the coordination of the Regional Environmental Agency (BLHD) and the Department of Industry and Trade (Industry and Trade) in empowering artisans recycling of plastic waste in the Tigaraksa district of Tangerang Regency. The theory used is the theory Coordination of Dann Sugandha (1991). The research method used is descriptive qualitative method. The informants were determined by using purposive. The location of this research is in the Tigaraksa district of Tangerang Regency. Results of this study that the coordination between the Regional Environmental Agency with the Department of Industry and Trade is felt not optimal, due to the lack of communication and cooperation between the two agencies and lack of communication with the craftsmen. The suggestion is that the two agencies Regional Environmental Agency and the Department of Industry and Trade of immediately following up the problems of marketing and promotion of handicrafts and the Regional Environmental Agency immediately establish a forum for the craftsmen in order to get guidance from the Department of Industry and Trade.

Keywords: Coordination, Regional Environmental Agency, Department of Industry and Trade, Empower.

ABSTRAK... i

2.1.5 Faktor – faktor yang Mempengaruhi Koordinasi. 21 2.1.6 Sifat – sifat Koordinasi... 26

2.1.7 Mekanisme dan Proses Koordinasi... 26

2.1.8 Tujuan Koordinasi... 27

2.1.9 Hambatan dalam Pengkoordinasian... 28

2.2 Pemberdayaan 2.2.1 Definisi Pemberdayaan... 29

2.3 Kelompok

2.3.1 Definisi Kelompok... 34

2.3.2 Pengembangan Kelompok dan Tahapannya... 36

2.3.3 Pendekatan Kelompok... 38

2.3.4 Komunikasi Antar Kelompok... 39

2.4 Daur Ulang Sampah 2.4.1 Definisi Daur Ulang... 39

2.4.2 Konsep Daur Ulang 4R (Reduce, Reuse, Recycle, Recovery)...40

2.4.3 Tujuan Daur Ulang Sampah...41

2.5 Definisi Sampah 2.5.1 Jenis – jenis Sampah... 42

2.5.2 Sumber – sumber Sampah... 44

2.6 Penelitian Terdahulu... 44

2.7 Kerangka Berpikir Penelitian... 50

2.8 Asumsi Dasar... 51

BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian... 52

3.2 Fokus Penelitian... 53

3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data... 59

3.8 Jadwal Penelitian... 65

BAB IV HASIL PENELITIAN 4.1 Deskripsi Objek Penelitian... 66

4.1.1 Gambaran Umum Kecamatan Tigaraksa... 66

4.1.2 Gambaran Umum Bdan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tangerang... 71

4.2 Deskripsi Data... 75

4.2.1 Deskripsi Data Penelitian... 75

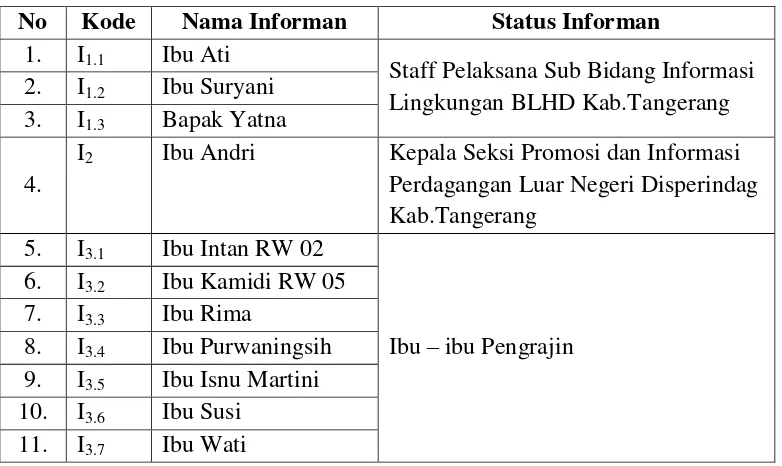

4.2.2 Deskripsi Informan Penelitian... 76

4.3 Penyajian Data... 77

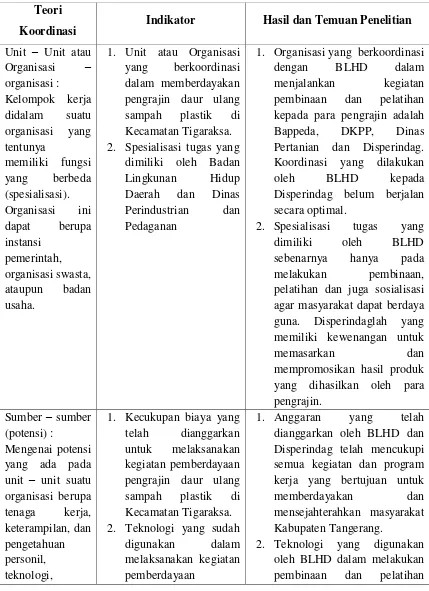

4.3.1 Unit – Unit atau Organisasi – Organisasi... 77

4.3.2 Sumber – sumber (potensi)... 81

4.3.3 Gerak Kegiatan... 84

4.3.4 Kesatupaduan... 87

4.3.5 Keserasian... 91

4.3.6 Arah Yang Sama (Sasaran)... 97

4.4 Pembahasan... 101

4.4.1 Pola Koordinasi... 101

4.4.2 Bentuk Pelatihan... 113

4.4.3 Bentuk Promosi dan Pemasaran... 118

BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan... 126

5.2 Saran... 129 DAFTAR PUSTAKA

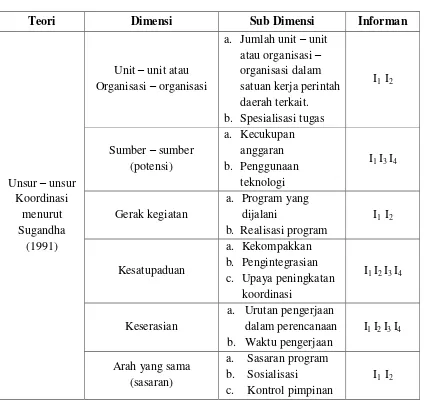

3.5 Kisi – kisi Wawancara... 58

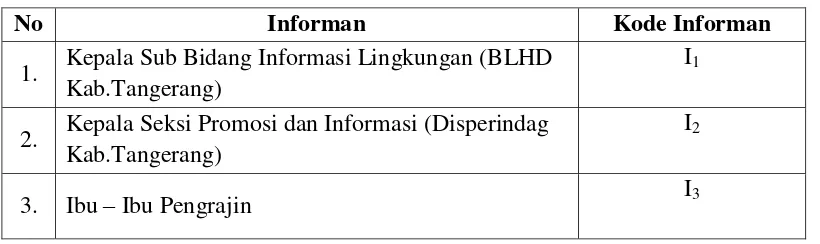

3.6 Daftar Kategorisasi Informan Penelitian... 57

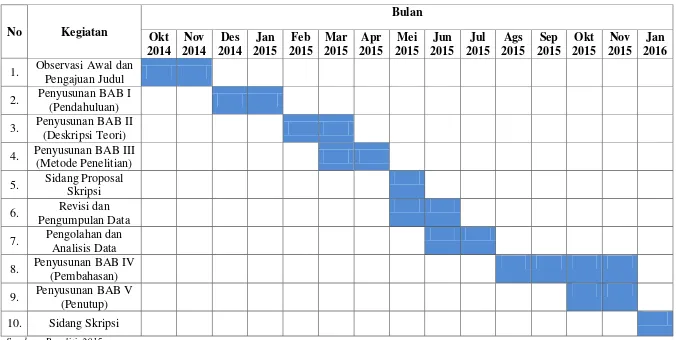

3.8 Jadwal Penelitian... 65

4.1 Tabel Data Penduduk Kecamatan Tigaraksa Tahun 2015... 67

4.4 Tabel Hasil Penelitian... 121

2.5 Kerangka Berpikir Penelitian... 50

1 1.1 Latar Belakang Masalah

Globalisasi ekonomi, politik dan sosial membawa hubungan antar negara semakin dekat dan erat serta membawa dampak yang positif maupun negatif bagi suatu negara. Salah satu akibat yang paling nyata dari globalisasi adalah berkembangnya pusat – pusat industri yang tanpa disadari dapat memberikan dampak negatif bagi lingkungan jika tidak ditangani dengan tepat. Oleh karena itu, kegiatan pembangunan yang dilaksanakan seharusnya selain berwawasan sosial dan ekonomi juga harus berwawasan lingkungan. Pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumberdaya secara bijaksana dalam pembangunn yang terencana berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup.(Manik, 2009:32)

ramah lingkungan.(Sari, 2012:2)

Faktor yang sangat penting dalam permasalahan lingkungan ialah besarnya populasi manusia. Pertumbuhan populasi ini telah mengakibatkan perubahan yang besar dalam lingkungan hidup. Pada dasarnya sampah memiliki hubungan yang

„abadi‟ dengan manusia, karena sampah merupakan zat sisa dari pemenuhan

kebutuhan manusia baik itu berupa organik, non organik, maupun pabrik. Dengan pertumbuhan populasi manusia yang cepat, kebutuhan akan pangan, bahan bakar, tempat pemukiman dan kebutuhan lain serta limbah domestik juga bertambah dengan cepat. (Soemarwoto, 2001:9).

Dengan adanya pertumbuhan kota yang pesat dan tingkat sosial yang berubah serta teknologi kemajuan manusia berkembang, sampah menjadi masalah yang serius dan diperlukan penanganan secara seksama secara terintegrasi dengan inovasi-inovasi baru yang lebih memadai ditinjau dari segala aspek, baik itu aspek sosial, aspek ekonomi maupun aspek teknis. Dalam kondisi sekarang ini penanganan menjadi masalah yang kian mendesak di kota-kota di Indonesia, sebab pertumbuhan kota di Indonesia akan terus berlangsung dengan percepatan yang tidak juga berkurang bahkan ada kecenderungan terus meningkat. Sampah adalah satu benda yang tidak digunakan atau tidak dikehendaki dan harus dibuang, yang di hasilkan oleh manusia (Notoadmodjo,2003:48).

yang tidak terpakai baik padat maupun cair dari manusia, sehingga dengan demikian apabila masalah sampah ini tidak dapat dikelola dengan baik maka otomatis akan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan yang selanjutnya akan mengancam kehidupan manusia itu sendiri. Dimana mayoritas kota-kota di Indonesia sampai sejauh ini belum mampu menangani sampah ini dengan baik. Seperti halnya di Daerah Istimewa Yogyakarta dinilai belum optimal dalam mengimplementasikan peraturan daerah No 12/2012 tentang pengelolaan sampah. Kabid Sampah Badan Lingkungan Hidup (BLH) Yogyakarta mengakui bahwa untuk saat ini masih banyak warga yang membuang sampah sembarang, termasuk di tempat yang sudah menjadi larangan. Namun bukan berarti membiarkan adanya pelanggaran itu. Untuk menanggani persoalan sampah ini, tidak hanya berhenti pada pengawasan dan pemberian sanksi, tetapi yang penting lagi, adalah pembinaan dan kesadaran dari warga dalam mengelola sampah. (Sosialisasi Pengolahan Sampah DIY Belum Optimal, Sindonews, Senin 18 Maret 2013)

pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Hal ini dilakukan Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk mengurai sampah dan agar tidak terjadi penumpukkan sampah di Tempat Pembungan Akhir (TPA) Jatiwaringin Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang. Krisis sampah kini mengancam Kabupaten Tangerang seiring tingginya volume sampah. Volume sampah untuk 29 Kecamatan di Kabupaten

Tangerang sekitar 7.250 m3/hari (asumsi 2,5 liter/hari/orang). Kemudian, volume sampah yang terangkut ke TPA Jatiwaringin hanya mencapai sekitar 432 m3/hari. Sampah – sampah yang terangkat ini terdiri dari jenis organik dan anorganik yang

berasal dari berbagai sumber. Adapun komposisi sampahnya yaitu dari jenis non

organik yang bersumber dari kertas sebesar 10,11%; kayu 3,12%; kain 2,45%;

karpet/kulit 0,56%; plastik 11,08%; metal/logam 1,90%; kaca 1,03%; tulang 1,09%;

lain – lain 2,74%. Sedangkan sampah yang berasal dari sampah organik dan

bersumber dari rumah tangga sebesar 23,92%; pasar 10%; kegiatan komersil 15%;

kegiatan industri 15%; taman, jalan dan sungai sebesar 2%.(DKPP

Kab.Tangerang,2011)

Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Tangerang tak

berdaya dalam mengatasi krisis sampah yang saat ini melanda pesisir utara Kabupaten

Tangerang. Selain sebaran sampah yang terlalu luas karena berasal dari laut dan

sungai, terbatasnya petugas dan armada pengangkut sampah menjadi salah satu

pemicunya. Dinas Kebersihan hanya memiliki 109 armada pengangkut sampah untuk melayani pembuangan sampah di 29 Kecamatan di Kabupaten Tangerang. Ironisnya, dari 109 truk yang ada, tidak semuanya dalam kondisi laik jalan. Karena terbatasnya fasilitas tersebut, layanan pengangkut sampah di Kabupaten Tangerang pun belum maksimal. Armada yang minim dijadikan alasan tidak mampu melayani wilayah Kabupaten Tangerang yang begitu luas. Sehingga dari 1500-1800 kubik sampah Kabupaten Tangerang setiap harinya, hanya 40 persennya yang terangkut.(Kabupaten Tangerang Kekurangan Pengangkut Sampah, Tempo, Kamis 4 April 2013).

persegi dengan tingkat kepadatan penduduk Tangerang adalah sebanyak 3,015 orang per kilo meter persegi sebesar 10,47 persen dari luas wilayah provinsi Banten.

Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi mengakibatkan adanya kerusakan

– kerusakan lingkungan yang terjadi secara perlahan. Manusia tidak bisa dipisahkan

dari lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Untuk bernapas, manusia dan makhluk hidup lainnya memerlukan udara dari lingkungan sekitar. Untuk makan, minum, menjaga kesehatan, semuanya memerlukan lingkungan. Oleh sebab itu untuk rnenjaga kelestarian lingkungan hidup, harus menjaga lingkungan dengan baik. Salah satunya dengan cara membuang sampah pada tempatnya.

Dengan adanya kenyataan seperti itu, diperlukan adanya penanganan yang serius untuk menangani permasalah sampah ini. Hal ini mengingat bahwa sampah merupakan barang yang dapat menjadi masalah apabila tidak dikelola dengan baik, karena dalam segala aspek kehidupan manusia tidak dapat melepaskan diri dari hubungannya dengan sampah.

Untuk mengantisipasi terjadinya permasalahan lingkungan akibat sampah, maka perlu adanya pengelolaan sampah yang terprogram dengan baik. Upaya untuk

mencegah dan atau mengurangi timbulnya limbah, dimulai sejak pemilihan bahan,

teknologi proses, penggunaan materi dan energi dan pemanfaatan produk

sampingan pada suatu sistem produksi. Minimisasi limbah dapat dilakukan dengan

cara reduce, reuse, recycle, recovery. Reduce merupakan upaya untuk mengurangi

merupakan upaya penggunaan limbah untuk digunakan kembali tanpa mengalami

proses pengolahan atau perubahan bentuk. Reuse dapat dilakukan di dalam atau di

luar daerah proses produksi yang bersangkutan. Recycle merupakan upaya

pemanfaatan limbah dengan cara proses daur ulang melalui pengolahan fisik atau

kimia, baik untuk menghasilkan produk yang sama maupun produk yang

berlainan. Daur ulang dapat dilakukan di dalam atau di luar daerah proses

produksi yang bersangkutan. Recovery merupakan upaya pemanfaatan limbah

dengan jalan memproses untuk memperoleh kembali materi/energi yang terkandung di dalamnya. (Schempf, 1999 dan Curran, 1996).

Selain kegiatan pelatihan kerajinan dari daur ulang sampah plastik, kegiatan lain yang termasuk dalam rangkaian Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup adalah pembinaan kampung hijau, pelatihan pembuatan lubang biopori dan penanganan sampah skala rumah tangga. Kegiatan ini dilaksanakan sejak tahun 2011, sampai pada tahun 2014 ini sudah ada 4 (empat) lokasi yang menjadi sasaran untuk kegiatan ini yaitu di Kelurahan Kelapa Dua, Kelurahan Paku Haji, Perumahan Puri Permai dan yang terakhir adalah Perumahan Panca Wiratama Sakti (PWS). Dalam melaksanakan kegiatan ini tentu saja pihak Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tangerang membutuhkan kerjasama dan koordinasi antar instansi terkait dan juga masyarakat khususnya ibu – ibu pengrajin. Hal ini dilakukan bertujuan agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan sampah pada skala rumah tangga dapat berkurang.

plastik ini. Permasalahan yang pertama adalah kurangnya kerjasama antara Badan Lingkungan Hidup dengan Dinas Perindustrin dan Perdaganggan terkait penanganan masalah promosi dan pemasaran hasil kerajinan tangan yang dibuat oleh ibu – ibu pengrajin. Hal ini terjadi karena kesibukkan dari tiap – tiap instansi dalam menjalankan program dari pemerintah setiap tahunnya. Padahal, sebenarnya barang kerajinan ini bisa menjadi potensi bagi Kabupaten Tangerang apabila kegiatannya dapat terlaksana dengan baik.

Permasalahan yang kedua adalah kurangnya informasi para ibu – ibu pengrajin dalam mempromosikan dan memasarkan hasil kerajinan yang telah dibuat. Hal ini terjadi karena kurangnya komunikasi antara pihak Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tangerang para ibu – ibu pengrajin yang telah diberikan pelatihan. Jadi, apabila pemerintah daerah sedang mengadakan acara seperti pameran atau bazar, hanya beberapa ibu – ibu saja yang di infokan untuk mengikuti acara tersebut. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab antusiasme para ibu - ibu juga berkurang akibat tertutupnya peluang untuk mempromosikan dan memasarkan barang kerajinan yang telah mereka buat. Karena koordinasi yang dilakukan oleh pihak Badan Lingkungan Hidup Daerah terhadap ibu – ibu pengrajin hanya pada saat Badan Lingkungan Hidup Daerah mendapatkan undangan oleh instansi lain untuk mengikuti acara bazar. Dalam hal ini, hanya beberapa ibu – ibu pengrajin saja yang memang telah memiliki beberapa koleksi barang kerajinan yang dapat diikutsertakan untuk mengikuti kegiatan bazar ataupun pameran.

acara atau bazar terkait dengan program daerah pihak Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tangerang dan Dinas Perindustrian Perdagangan, pihak dinas tidak perlu repot lagi untuk menghubungi atau mendatangi para ibu - ibu satu per satu dari rumah ke rumah.

Selain itu, permasalahan yang terakhir adalah sulitnya klasifikasi yang diberikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang dalam mempromosikan barang kerajinan dari daur ulang sampah plastik yang telah dibuat oleh para ibu – ibu pengrajin. Karena pihak Disperindag menginginkan barang dengan kualitas yang baik dari segi bahan maupun pengerjaannya, agar dapat dipromosikan di setiap event yang diadakan di dalam kota maupun luar kota. Hal ini sudah pasti hal ini menyulitkan para pengrajin, karena barang kerajinan dari sampah plastik yang dibuat harus benar – benar bagus dan rapih agar lolos dari klasifikasi. Hal ini diperparah dengan tidak dimilikinya mesin jahit dari setiap ibu – ibu pengrajin, jadi apabila ibu - ibu ingin membuat tas dari sampah plastik tersebut pengrajin harus membayar penjahit untuk menyelesaikan tas tersebut.(Sumber : Observasi Awal Peneliti)

1.2 Identifikasi Masalah

–

pengrajin.

2. Kurangnya informasi para ibu – ibu pengrajin dalam mempromosikan dan memasarkan hasil kerajinan yang telah dibuat.

3. Belum adanya pembentukkan forum atau komunitas oleh pihak Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang untuk mengkoordinir para ibu – ibu pengrajin yang telah diberikan pelatihan.

4. Sulitnya klasifikasi yang diberikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang dalam mempromosikan barang kerajinan dari daur ulang sampah plastik yang telah dibuat oleh ibu – ibu pengrajin.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah peneliti buat, maka ada beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pola koordinasi antar instansi dalam pemberdayaan kerajinan tangan dari daur ulang sampah plastik di Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang?

2. Bagaimana bentuk pelatihan yang diberikan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tangerang pada ibu – ibu pengrajin?

3. Bagaimana bentuk promosi dan pemasaran dari hasil kerajinan dari daur ulang sampah plastik yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan?

Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) dan Dinas Perisdustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) dalam Memberdayakan Pengrajin Daur Ulang Sampah Plastik di Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan informasi yang dapat memberikan kemanfaatan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman penelitian dalam pengembangan Ilmu Administrasi Negara khususnya Manajenen Publik tentang koordinasi. Sehingga penelitian ini dapat memberikan masukan kepada instansi dan seluruh stakholder terkait.

2. Secara Praktis

13 BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN

Untuk menghasilkan sebuah penelitiam yang komprehensif dan berkolerasi, maka penelitian ini mencoba mengambil beberapa teori sebagai bahan rujukan yang memiliki relevansi yang sama dengan penelitian ini. Diharapkan dengan rujukan tersebut dapat membentuk kerangka dasar berpikir dalam melakukan kajian. Berikut ini teori yang di jadikan bahan rujukan penelitian :

2.1 Koordinasi

2.1.1 Definisi Koordinasi

Dalam sebuah organisasi setiap pimpinan perlu untuk mengkoordinasikan kegiatan kepada anggota organisasi yang diberikan dalam menyelesaikan tugas. Dengan adanya penyampaian informasi yang jelas, pengkomunikasian yang tepat, dan pembagian pekerjaan kepada para bawahan oleh manajer maka setiap individu bawahan akan mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan wewenang yang diterima. Tanpa adanya koordinasi setiap pekerjaan dari individu karyawan maka tujuan perusahaan tidak akan tercapai.

Hasibuan (2006:85) berpendapat bahwa : “Koordinasi adalah

kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai

Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatankegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen - departemen atau bidang – bidang fungsional) pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif.(Handoko 2003 : 195).

Menurut E. F. L. Brech dalam bukunya, The Principle and

Practice of Management yang dikutip Handayaningrat (2002:54)

Koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok kepada masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri.

Sugandha (1991:11) mendefinisikan koordinasi sebagai penyatupaduan gerak dari seluruh potensi unit – unit atau organisasi – organisasi yang berbeda fungsi agar secara benar – benar mengarah kepada sasaran yang sama, guna memudahkan pencapaiannya yang efisien. Dalam teorinya, Sugandha menyimpulkan bahwa dalam koordinasi terkandung enam unsur utama, yaitu :

1. Unit – unit atau organisasi – organisasi 2. Sumber – sumber (potensi)

3. Gerak kegiatan 4. Kesatupaduan 5. Keserasian

6. Arah yang sama (sasaran)

Sedangkan menurut G. R. Terry dalam bukunya, Principle of

Management yang dikutip Handayaningrat (2002:55) koordinasi adalah

waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Menurut tinjauan manajemen, koordinasi menurut Terry meliputi :

1. Jumlah usaha baik secara kuantitatif, maupun secara kualitatif 2. Waktu yang tepat dari usaha-usaha tersebut

3. Directing atau penentuan arah usaha-usaha tersebut

Berdasarkan definisi diatas maka dapat disebutkan bahwa koordinasi memiliki syarat – syarat yakni :

1. Sense of Cooperation, perasaan untuk saling bekerja sama, dilihat

perbagian.

2. Rivalry, dalam organisasi besar, sering diadakan persaingan antar

bagian, agar saling berlomba

3. Team Spirit, satu sama lain per bagian harus saling menghargai.

4. Esprit de Corps, bagian yang saling menghargai akan makin

bersemangat.

Berdasarkan pengertian di atas jelaslah bahwa koordinasi adalah tindakan seorang pimpinan untuk mengusahakan terjadinya keselarasan, antara tugas dan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau bagian yang satu dengan bagian yang lain. Dengan koordinasi ini diartikan sebagai suatu usaha ke arah keselarasan kerja antara anggota organisasi sehingga tidak terjadi kesimpang siuran, tumpang tindih. Hal ini berarti pekerjaan akan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

organisasi tersebut. Kekuatan suatu organisasi tergantung pada kemampuannya untuk menyusun berbagai sumber dayanya dalam mencapai suatu tujuan.

2.1.2 Ciri – ciri Koordinasi

Berdasarkan definisi Mc.Farland dalam bukunya Managemen

Principles and Practice yang dikutip oleh Handayaningrat (1996:89) ,

maka koordinasi menpunyai ciri – ciri sebagai berikut :

1. Bahwa tanggung jawab daripada koordinasi adalah terletak pada pimpinan. Oleh karena itu koordinasi adalah merupakan tugas dari pimpinan. Koordinasi sering dicampur-adukkan dengan kata koperasi yang sebenarnya mempunyai arti yang berbeda. Sekalipun demikian pimpinan tidak mungkin mengadakan koordinasi apabila mereka tidak melakukan kerjasama (cooperation). Oleh karena itu maka kerjasama

(cooperation) merupakan suatu syarat yang sangat penting

dalam membantu pelaksaan daripada koordasi. Jelaslah bahwa koordinasi berbeda dengan koperasi.

2. Adanya proses (continues process). Sebab koordinasi pekerjaan daripada pimpinan yang bersifat kesinambungan dan harus dikembangkan sehinga tujuan dapat tercapai dengan baik.

3. Pengaturan secara teratur daripada usaha kelompok. Oleh karena itu koordinasi adalah konsep yang ditetapkan didalm kelompok, bukan terhadap usaha individu, melainkan sejumlah individu yang bekerjasama, dengan koordinasi akan menghasilkan suatu usaha kelompok yang sangat pnting untuk mencapai efisiensi dalam melaksanakan kegiatan. 4. Konsep kesatuan tindakan. Hal ini adalah merupakan inti

daripada koordinasi. Kesatuan daripada usaha, berarti bahwa pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha – usaha daripada kegiatan individu sehingga terdapat keserasian didalam mencapai hasil. Kesatuan tindakan ini adalah merupakan suatu kewajiban pemimpin untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik. Dengan mengatur jadwal waktu dimaksudkan bahwa kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

individu, agar ikut serta melaksanakan tujuan sebagai kelompok, dimana mereka bekerja.

2.1.3 Tipe – tipe Koordinasi

Umumnya organisasi memiliki tipe koordinasi yang dipilih dan disesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi-kondisi tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan tugas agar pencapaian tujuan tercapai dengan baik. Hasibuan (2006:86) berpendapat bahwa tipe koordinasi di bagi menjadi dua bagian besar yaitu koordinasi vertikal dan koordinasi horizontal. Kedua tipe ini biasanya ada dalam sebuah organisasi. Makna kedua tipe koordinasi ini dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini:

1. Koordinasi vertikal (Vertical Coordination) adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unitunit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya. Tegasnya, atasan mengkoordinasi semua aparat yang ada dibawah tanggung jawabnya secara langsung. Koordinasi vertikal ini secara relatif mudah dilakukan, karena atasan dapat memberikan sanksi kepada aparat yang sulit diatur.

2. Koordinasi horizontal (Horizontal Coordination) adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi (aparat) yang setingkat. Koordinasi horizontal ini dibagi atas interdisciplinary dan interrelated. Interdisciplinary adalah suatu koordinasi dalam rangka mengarahkan, menyatukan tindakan-tindakan, mewujudkan, dan menciptakan disiplin antara unit yang satu dengan unit yang lain secara intern maupun ekstern pada unit-unit yang sama tugasnya.

3. Interrelated adalah koordinasi antar badan (instansi) beserta

2.1.4 Prinsip – prinsip Koordinasi

Menurut Sugandha (1991:47), beberapa prinsip yang perlu diterapkan dalam menciptakan koordinasi antara lain :

1. Adanya kesepakatan dan keastuan pengertian mengenai sasaran yang harus dicapai sebagai arah kegiatan bersama.

2. Adanya kesepakatan mengenai kegiatan atau tindakan yang harus dilakukan oleh masingmasing pihak, termasuk target dan jadwalnya.

3. Adanya kataatan atau loyalitas dari setiap pihak terhadap bagian tugas masing-masing serta jadwal yang telah diterapkan.

4. Adanya saling tukar informasi dari semua pihak yang bekerjasama mengenai kegiatan dan hasilnya pada suatu saat tertentu, termasuk masalahmasalah yang dihadapi masing-masing.

5. Didukung dengan adanya koordinator yang dapat memimpin dan menggerakkan serta memonitor kerjasama tersebut,serta memimpin pemecahan masalah bersama.

6. Adanya informasi dari berbagai pihak yang mengalir kepada koordinator sehingga koordinator dapat memonitor seluruh pelaksanaan kerjasama dan mengerti masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh semua pihak.

7. Serta dilengkapi dengan adanya saling hormati terhadap wewenang fungsional masing-masing pihak sehingga tercipta semangat untuk saling membantu.

Dari pendapat Sugandha di atas, dapat dipahami bahwa prinsip-prinsip koordinasi adalah adanya tindakan dalam menyatukan informasi yang disetai dengan ketaatan terhadap pertauran dan kepemimpinan.

2.1.5 Faktor – faktor yang mempengaruhi Koordinasi

Hasibuan (2006:88), berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi sebagai berikut:

1. Kesatuan Tindakan

satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu konsep kesatuan tindakan adalah inti dari pada koordinasi. Kesatuan dari pada usaha, berarti bahwa pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari pada tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil. Kesatuan tindakan ini adalah merupakan suatu kewajiban dari pimpinan untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu dimaksudkan bahwa kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah dirncanakan.

2. Komunikasi

Dari pengertian komunikasi sebagaimana disebut di atas terlihat bahwa komunikasi itu mengandung arti komunikasi yang bertujuan merubah tingkah laku manusia. Karena sesuai dengan pengertian dari ilmu komunikasi, yaitu suatu upaya yang sistematis untuk merumuskan secara tegas azas-azas, dan atas dasar azas-azas tersebut disampaikan informasi serta dibentuk pendapat dan sikap. Maka komunikasi tersebut merupakan suatu hal perubahan suatu sikap dan pendapat akibat informasi yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain.

Sehingga dari uraian tersebut terlihat fungsi komunikasi sebagai berikut :

1. Mengumpulkan dan menyebarkan informasi mengenai kejadian dalam suatu lingkungan.

2. Menginterpretasikan terhadap informasi mengenai lingkungan 3. Kegiatan mengkomunikasikan informasi, nilai dan norma sosial dari generasi yang satu ke generasi yang lain.

Maka dari itu komunikasi itu merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah sikap dan perilaku orang lain dengan melalui informasi atau pendapat atau pesan atau idea yang disampaikannya kepada orang tersebut.

3. Pembagian Kerja

dilakukan perseorangan. Dalam suatu organisasi, tiang dasarnya adalah prinsip pembagian kerja (Division of labor).

Prinsip pembagian kerja ini adalah maksudnya jika suatu organisasi diharapkan untuk dapat berhasil dengan baik dalam usaha mencapai tujuanya, maka hendaknya lakukan pembagian kerja. Dengan pembagian kerja ini diharapkan dapat berfungsi dalam usaha mewujudkan tujuan suatu organisasi. Pembagian kerja adalah perincian tugas dan pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas.

Jadi pembagian kerja pekerjaan menyebabkan kenaikan efektifitas secara dramatis, karena tidak seorangpun secara fisik mampu melaksanakan keseluruhan aktifitas dalam tugas–tugas yang paling rumit dan tidak seorangpun juga memiliki semua keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan berbagai tugas. Oleh karena itu perlu diadakan pemilahan bagian–bagian tugas dan membagi baginya kepada sejumlah orang. Pembagian pekerjaan yang dispesialisasikan seperti itu memungkinkan orang mempelajari keterampilan dan menjadi ahli pada fungsi pekerjaan tertentu.

4. Disiplin

waktunya, sehingga masing – masing dapat memberikan sumbangan usahanya secara maksimal agar diperoleh hasil secara keseluruhan, untuk itu diperlukan disiplin.

Rivai (2005:444) menyatakan pengertian disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan organisasi dan normanorma sosial yang berlaku. Jadi jelasnya bahwa disiplin menyangkut pada suatu sikap dan tingkah laku, apakah itu perorangan atau kelompok yang untuk tunduk dan patuh terhadap peraturan suatu organisasi.

2.1.6 Sifat – sifat Koordinasi

Hasibuan (2006:87), bependapat bahwa sifat-sifat koordinasi adalah :

1 Koordinasi bersifat dinamis bukan statis.

2 Koordinasi menekankan Pandangan menyeluruh oleh seorang koordinator dalam rangka mencapai sasaran.

3 Koordinasi meninjau suatu pekerjaan secara keseluruhan.

Asas Koordinasi adalah asas skala (scalar principle = hierarki) artinya koordinasi dilakuakan menurut jenjang – jenjang kekuasaan dan tanggung jawab yang disesuaikan dengan jenjang – jenjang yang berbeda satu sama lain. Asas hierarki ini merupakan setiap atasan (koordinator) harus mengkoordinasi bawahan secara langsung. Scalar principle merupakan kekuasaan mengkoordinasi yang harus bekerja melalui suatu proses formal.

2.1.7 Mekanisme dan Proses Koordinasi

Menurut Sugandha (1991:27-46) , mekanisme koordinasi yaitu antara lain :

1. Adanya kesadaran dan kesediaan sukarela dari semua anggota organisasi atau pemimpin-pemimpin organisasi (untuk kerjasama antarinstansi.

3. Terciptanya koordinasi di dalam suatu organisasi akan menunjukkan bahwa organisasi tersebut benar-benar bergerak sebagai suatu system, dan pemimpin akan bertindak sebagai fasilitator dan tenaga pendorong. Siagian (2005:74) berpendapat mengenai cara-cara yang dapat dilakukan dalam mengkoordinasi, yaitu dengan melakukan briefing staf untuk memberitahukan kebijaksanaan pimpinan organisasi kepada staf yang dalam waktu sesingkat mungkin harus diketahui dan mendapat perumusan. Setelah itu diadakan rapat staf untuk mengadakan pengecekan terhadap kegiatan yang telah dan sedang dilakukan oleh staf serta mengadakan integrasi daripada pkok-pokok hasil pekerjaan staf. Lalu mengumpulkan laporan-laporan mengenai pelaksanaan keputusan pimpinan organisasi. Selanjutnya mengadakan kunjungan serta inspeksi mengenai pelaksanaan keputusan pimpinan organisasi serta memberikan petunjuk-petunjuk sesuai dengan pedoman atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh pimpinan organisasi. Dapat disimpulkan bahwa mekanisme dan proses koordinasi bertujuan untuk menjaga komunikasi dan hubungan antara pimpinan dengan bawahannya dalam kegiatan koordinasi.

2.1.8 Tujuan Koordinasi

1. Dengan koordinasi dapat dihindarkan perasaan terlepas satu sama lain, antara satuan-satuan organisasi atau antara pejabat yang ada dalam organisasi.

2. Menghindari suatu pendapat atau perasaan bahwa satuan organisasi atau pejabat merupakan yang paling penting.

3. Menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan antara bagian dalam organisasi.

4. Menghindari terjadinya kekosongan pekerjaan terhadap suatu aktifitas dalam organisasi.

5. Menimbulkan kesadaran diantara para pegawai untuk saling membantu.

Hasibuan (2006:86) berpendapat bahwa koordinasi penting dalam suatu organisasi, yakni:

1. Untuk mencegah terjadinya kekacauan, percecokan, dan kekembaran atau kekosongan pekerjaan.

2. Agar orang-orang dan pekerjaannya diselaraskan serta diarahkan untuk pencapaian tujuan perusahaan.

3. Agar sarana dan prasarana dimanfaatkan untuk mencapai tujuan. 4. Supaya semua unsur manajemen dan pekerjaan masing-masing

individu pegawai harus membantu tercapainya tujuan organisasi. 5. Supaya semua tugas, kegiatan, dan pekerjaan terintegrasi kepada

sasaran yang diinginkan.

2.1.9 Hambatan dalam Pengkoordinasian

Dan ada pula hambatan-hambatan dalam koordinasi fungsional. Hambatan-hambatan yang timbul pada koordinasi fungsional, baik yang horizontal maupun diagonal, disebabkan karena antara yang mengkoordinasi keduanya tidak dapat hubungan hierarki (garis komando).

2.2 Pemberdayaan

2.2.1 Definisi Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya/kekuasaan (power) kepada pihak yang lemah (powerless), dan mengurangi kekuasaan (disempowered) kepada pihak yang terlalu berkuasa (powerful) sehingga terjadi keseimbangan (Djohani, 2003 dalam M. Anwas, 2013:49).

Kata “empowerment” dan “empower” diterjemahkan dalam bahasa indonesia Menjadi Pemberdayaan dan Memberdayakan, Menurut Merriam Webster Dan Oxfort English Dictionery (dalam prijono dan pranarka, 1996 : 3) mengandung dua pengertian yaitu : pengertian pertama adalah to give power or authority to, dan pengertian kedua berarti to give

ability to or enable. Dalam pengertian pertama diartikan sebagai memberi

kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Sedang dalam pengertian kedua, diartikan sebagai upaya untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan.

Sementara itu, menurut Mc.Ardle (1989) mengartikan pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang – orang secara konsekuen melaksanakan keputusan tersebut. Orang – orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan

merupakan “keharusan” untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka

sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa bergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal. Namun demikian, McArdle mengimplikasikan hal tersebut bukan untuk mencapai tujuan, melainkan makna pentingnya proses dalam pengambilan keputusan. (Harry Hikmat, 2010: 3)

1. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang – orang yang lemah atau tidak beruntung. (Ife, 1995)

2. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagai pengontrolam atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian – kejadian serta lembaga – lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. (Parsons,et.al.,1994) 3. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui pengubahan struktur social (Swift dan Levin, 1987) 4. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya. (Rappaport, 1984). (Suharto, 1997:210-224 dalam Edi Suharto,2005:58-59)

Menurut Ife (1995:61-64), pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan disini diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas:

1. Pilihan – pilihan personal dan kesempatan – kesempatan hidup: kemampuan dalam membuat keputusan – keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, pekerjaan

2. Pendefinisian kebutuhan: kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya

3. Ide atau gagasan: kemampuan mengekspresikan dan menyumbang gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan

4. Lembaga – lembaga: kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata – pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan social, pendidikan, kesehatan

5. Sumber – sumber: kemampuan memobilisasi sumber – sumber formal, informal dan kemasyarakatan

6. Aktivitas ekonomi: kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi, dan pertukaran barang serta jasa. 7. Reproduksi: kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran,

Menurut Bedger dan Nenhaus dan Nisbet (Suharto,1997),

„struktur- struktur penghubung‟ (mediating structures) yang

memungkinkan kelompok – kelompok lemah mengekspresikan aspirasi dan menunjukkan kemampuannya terhadap lingkungan sosial yang lebih luas, kini cenderung melemah. Munculnya industrialisasi yang melahirkan spesialisasi kerja dan pekerjaan mobile telah melemahkan lembaga – lembaga yang dapat berperan sebagai struktur penghubung antara kelompok masyarakat lemah dan masyarakat luas. Organisasi – organisasi social, lembaga – lembaga keagamaan (masjid, gereja), dan lembaga keluarga yang secara tradisional merupakan lembaga alamiah yang dapat memberi dukungan dan bantuan informal, pemecahan masalah dan pemenuhan kebutuhan para anggotanya, cenderung semakin melemah peranannya. Oleh karena itu, seringkali sistem ekonomi yang diwujudkan dalam berbagai bentuk pembangunan proyek – proyek fisik, selain di satu pihak mampu meningkatkan kualitas hidup sekelompok orang, juga tidak jarang malah semakin meminggirkan kelompok – kelompok tertentu dalam masyarakat. (Edi Suharto, 2005:61)

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, harus dilakukan melalui beberapa kegiatan : pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat

(empowering). ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi

(Protecting), disinilah letak titik tolaknya yaitu bahwa pengenalan setiap

manusia, setiap anggota masyarakat, memiliki suatu potensi yang selalu dapat terus dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tidak berdaya, karena kalau demikian akan mudah punah (Kartasasmita:1996:159).

2.2.2 Strategi Pemberdayaan

Dalam melaksanakan pemberdayaan perlu dilakukan melalui berbagai pendekatan, menurut Suharto (2005), penerapan pendekatan pemberdayaan dapat dilakukan melalui 5P yaitu: Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, dan Pemeliharaan, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Pemungkinan; menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekarat – sekarat kultural dan struktur yang menghambat.

2. Penguatan; memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan – kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.

eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan kepada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil. 4. Penyokongan; memberi bimbingan dan dukungan agar masyarakat

mampu menjalankan perannya dan tugas – tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.

5. Pemeliharaan; memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha. (M. Anwas, 2013 : 87)

2.2.3 Indikator Kebedayaan

Menurut Kieffer (1981), pemberdayaan mencakup tiga dimensi yang meliputi kompetensi kerakyatan, kemampuan sosiopolitik, dan kompetensi partisipatif (Suharto,1997:215). Parsons et.al. (1994:106) juga mengajukan tiga dimensi pemberdayaan yang merujuk pada :

1. Sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar.

2. Sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna dan mampu mengendalikan diri dan orang lain

3. Pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial, yang dimulai dari pendidikan dan politisasi orang – orang lemah dan kemudian melibatkan upaya – upaya kolektif dari orang – orang lemah tersebut untuk memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur – struktur yang masih menekan (Parsons et.al., 1994:106). (Edi Suharto, 2005:63)

2.3 Kelompok

2.3.1 Definisi Kelompok

kumpulan manusia yang berinteraksi satu sama lain untuk suatu tujuan tertent. Haiman (1950:76) mendeinisikan kelompok sebagai “dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan psikologis eksplisit satu dengan

yang lain.” Carwright dan Zander (1968 : 46) mengartikan kelompok

sebagai “kumpulan individu yang mempunyai hubungan satu dengan yang

lain yang membuat mereka saling bergantung (interdependent) pada

tingkat yang nyata.”

Schermenhorn, Hunt, dan Osborn (1997:174) menyebut kelompok

adalah “kumpulan dua orang atau lebih yang berkerja bersama satu dengan

yang lainnya secara teratur untuk mencapai satu atau lebih tujuan

bersama.” Pada kelompok yang sebenarnya, anggota bergantung satu sama

lain untuk menejar tujuan itu untuk suatu periode waktu.

Lau dan Shai (1992:121) mengaitkan kelompok denga

identitasnya. Keduanya menyebut kelompok sebagai sebuah “himpunan

tiga orang atau lebih yang dapat mengidentifikasikan diri atau

diidentifikasikanoleh yang lain sebagai kelompok.” Dari perspektif

fungsi harapan mereka sendiri, orang lain dalam kelompok, serta bukan anggota kelompok.

Beberapa pandangan mengatakan bahwa tidak semua kumpulan manusia adalah kelompok. Cartwright dan Zander (1968) mengemukakan

: “adalah tidak benar bahwa setiap kumpulan manusia merupakan suatu

kelompok.” Suatu kumpulan orang hanya layak disebut kelompok bila

mereka berhubungan satu dengan yang lainnya dengan pola yang jelas. Mardikanto (1993:185) menyebut kelompok berbeda dengan kerumunan. Anggota kelompok memiliki interaksi kuat satu sama lain. Pada kerumunan, orang – orang secara fisik tampak bersatu, namun sebenarnya tidak ada hubungan atau interaksi antar individu yang ada di tempat itu.

2.3.2 Pengembangan Kelompok dan Tahapannya

Kelompok akan berkembang melalui tahapan tertentu. Pada kelompok yang berorientasi tugas, tahapan tersebut adalah : (1) fase orientasi, (2) fase konflik, (3) fase kebangkitan (emergence), serta (4) fase

reinforcement. Fase pertama ditandai denga kenyataan awal perundang –

undangan, serta pembentukkan keterkaitan (linkage) berhubungan dengan tugas. Begitu kelompok berlanjut, pernyataan dengan sudut pandang berbeda akan mengalami polarisasi. Secara berangsur individu dan sub-kelompok yang berbeda pandangan tersebut akan menyelesaikan tugas, kerjasama antar individu dalam jaringan akan meningkat. Setiap orang akan dituntut untuk aktif dalam tim, dalam hal tersebut dapat memberi akibat positif maupun negatif bagi individu serta kelompok (Ruben, 1988:343)

Tahapan pengembangan kelompok juga dikemukakan Schmerhorn et al. (1997:178 – 179). Tahapan tersebut adalah pembentukkan, pembadaian (storming), penormaan, penyelenggaraan (performing), dan istirahat (adjourning), perhatian awal tertuju pada masuknya anggota kedalam kelompok. Kebutuhan individu dan kemampuan kelompok untuk lampaui, kelompok akan masuk pada tekanan dan emosi tinggi diantara anggotanya. Pada tahap ini, setiap individu mulai mengenal karakter individu lain. Konflik acap terjadi pada tahap ini.

terorganisasi dan mampu menangani tugas – tugas yang kompleks. Setelah menyelesaikan tugasnya, maka kelompokpun memasuki fase istirahat. (Schemerhorn, Hunt, dan Osborn, 1997:178-179)

Ruben (1988:343) menyebut bahwa proses perkembangan tersebut relatif sama dalam setiap kelompok tugas. Namun kelompok tidak hanya berorientasi tugas. Kelompok dapat dikatagorikan melalui berbagai pendekatan. Diantaranya adalah kelompok sosial dan tugas; formal dan informal; interaksim koaksi; dan cointeraction; primer dan sekunder; serta paguyuban (gemeinschaft) dan patembayan (geselschaft). (Mardikanto, 1993:186 – 188)

2.3.3 Pendekatan Kelompok

Melalui pendekatan kelompok, pada dasarnya didalamnya terdapat pendidikan, pemberdayaan dan kemandirian anggota kelompok sesuai dengan substansi yang ada dalam disiplin penyuluhan. Penekanan dalam pendekatan kelompok tersebut adalah bagaimana kelompok yang ada didalamnya mampu mengorganisir dirinya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi selama ini.

2.3.4 Komunikasi Antar Kelompok

Komunikasi mutlak harus terjadi, yang utama sekali adalah komunikasi antar kelompok di dalam sistem sosial. Menurut Slamet (2006), Sesuai denga teori kelompok, orang berkelompok untuk bisa berkerjasama mencapai tujuan yang dibutuhkan, baik internal dalam kelompok maupun antar kelompok. Jadi, terdapat suatu kerjasama dan kerjasama sebacam itu memerlukan prasyarat berupa komunikasi. Komunikasi dalam hal ini bisa berupa kata – kata, isyarat, tertulis. Kalau tidak ada komunikasi, maka tidak akan terjadi interaksi. Di dalam usaha pembinaan kelompok, sistem komunikasi antar kelompok harus senantiasa diperhatikan dan diperbaiki. Apabila terputus, kehidupan kelompok akan terganggu.

2.4 Daur Ulang Sampah 2.4.1 Definisi Daur Ulang

yang mirip dengan barang aslinya dengan material yang sama, contohnya kertas bekas harus menjadi kertas dengan kualitas yang sama, atau busa polistirena bekas harus menjadi polistirena dengan kualitas yang sama. Seringkali, hal ini sulit dilakukan karena lebih mahal dibandingkan dengan proses pembuatan dengan bahan yang baru. Jadi, daur ulang adalah proses penggunaan kembali material menjadi produk yang berbeda. Bentuk lain dari daur ulang adalah ekstraksi material berharga dari sampah, seperti emas dari prosessor komputer, timah hitam dari baterai, atau ekstraksi material yang berbahaya bagi lingkungan, seperti merkuri.

2.4.2 Konsep Daur Ulang 4R ( Reduce, Reuse, Recycle, Recovery) Sektor industri saat ini dituntut untuk lebih serius dalam memperhatikan dampak lingkungan akibat aktivitasnya. Hal ini seiring bertambah buruknya kualitas lingkungan baik itu udara, air, tanah, dan sebagainya. LCA (Life Cycle Analysis) merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar dampak lingkungan yang disebabkan pada tahap daur hidup mulai dari pada saat pengambilan material sampai dengan produk itu selesai digunakan oleh konsumen.

Upaya untuk mencegah dan atau mengurangi timbulnya limbah, dimulai sejak pemilihan bahan, teknologi proses, penggunaan materi dan energi dan pemanfaatan produk sampingan pada suatu sistem produksi. Minimisasi limbah dapat dilakukan dengan cara reduce, reuse, recycle,

1. Reduce

Upaya untuk mengurangi pemakaian/penggunaan bahan baku seefisien mungkin di dalam suatu proses produksi. Juga meperhatikan agar limbah yang terbuang menjadi sedikit.

2. Reuse

Upaya penggunaan limbah untuk digunakan kembali tanpa mengalami proses pengolahan atau perubahan bentuk. Reuse dapat dilakukan di dalam atau di luar daerah proses produksi yang bersangkutan.

3. Recycle

Upaya pemanfaatan limbah dengan cara proses daur ulang melalui pengolahan fisik atau kimia, baik untuk menghasilkan produk yang sama maupun produk yang berlainan. Daur ulang dapat dilakukan di dalam atau di luar daerah proses produksi yang bersangkutan.

4. Recovery

Upaya pemanfaatan limbah dengan jalan memproses untuk memperoleh kembali materi/energi yang terkandung di dalamnya. System “Life Cycle Anaysis”, atau LCA merupakan evaluasi dari dampak teknologi, ekonomi dan lingkungan yang relevan dari proses, produk atau sektor perekonomian sepanjang siklus hidup. (Schempf, 1999 dan Curran, 1996).

2.4.3 Tujuan Daur Ulang Sampah

Daur ulang mempunyai beberapa tujuan, antara lain : 1) mengurangi jumlah sampah untuk mengurangi pencemaran, 2) mengurangi penggunaan bahan baku yang baru,

3) mengurangi penggunaan energi atau sumber daya alam, 4) mengurani polusi,

5) mengurangi kerusakan lahan,

6) mengurangi emisi gas rumah kaca jika dibandingkan dengan proses pembuatan barang baru.

2.5 Definisi Sampah

Definisi sampah. Sebagaimana yang tertulis dalam Undang – Undang No.18 Tahun 2008, adalah sisa kegiatan sehari – hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Yang termasuk jenis sampah adalh sampah rumah tangga (tidak termasuk tinja), sampah sejenis sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas lainnya serta sampah spesifik. Yang terakhir ini adalah sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan sampah yang timbul secara tidak periodik.

2.5.1 Jenis – jenis Sampah

1. Pembagian sampah atas dasar zat pembentuk a. Sampah organik

b. Sampah non-organik

2. Pembagian sampah atas dasar sifat yang dimiliki a. Sampah yang muda membusuk

b. Sampah yang tidak mudah membusuk c. Sampah yang mudah terbakar

d. Sampah yang tidak mudah terbakar

3. Dalam ilmu keshatan lingkungan, pembagian macam sampah yang juga sering dilakukan ialah gabungan dari cara pembaian atas. Sampah dibedakan atas :

1) Garbage, ialah sisa pengelolaan atau sisa makana yang

mudah membusuk. Misalnya kotoran dari dapur rumah tangga, restoran , hotel , dan lain sebagainya.

4) Dead animal, ialah segala jenis bangkai terutama yang besar, seperti kuda, sapi, kucing, tikus. Bangkai binatan kecil seperti cicak, lipas, tidak termasuk didalamnya.

5) Street Sweeping, Ialah segala jenis sampah atau kotoran

yang berserakan di jalan, karena dibuang oleh pengendara mobil ataupun oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab.

6) Industrial Waste, Ialah benda – benda padat sisa yang

merupakan sampah hasil industri. Misalnya industri kaleng dengan potongan – potongan sisa kaleng yang tidak dipergunakan.

Tahun 1970, America public works Association (APWA) telah mendefinisikan sampah. Selain menanggap sampah sebagai barang tak berguna, APWA menerangkan pula mengenai bentuk dari sampah, yaitu :

“waste refer to useless, unused, unwanted or discarded materials. Waste include solids, liquid and gases. The term refuse refer to

solid waste and two are used more or less synonymous”

(sampah merujuk pada sesuatu yang tidak bermanfaat, tidak digunakan, tidak di inginkan atau barang yang dibuang. Sampah meliputi padat, liquid, dan gas. Istilah refuse merujuk pada sampah padat dan keduanya digunakan kurang lebih searti).

polusi udara, air (jika dibuang ke kali atau sungai) yang akan berdampak pada penurunan kualitas lingkungan.

2.5.2 Sumber – sumber Sampah

Sampah dapat berasal dari berbagai macam sumber, Azwar (1990:54) mengelompokkan sumber – sumber sampah, diantaranya :

1. Dari rumah tangga; 2. Dari daerah pemukiman; 3. Dari daerah perdagangan; 4. Dari daerah industri; 5. Dari daerah perternakan; 6. Dari daerah pertanian; 7. Dari daerah pertambangan; 8. Dari jalan dan sebagainya.

2.6 Penelitian Terdahulu

Untuk menghasilkan sebuah penelitian yang komprehensif dan berkolerasi, maka penelitian ini mencoba mengambil beberapa penelitian awal sebagai bahan rujukan yang bahasan penelitiannya memiliki relevansi yang sama dengan penelitian ini. Diharapkan dengan rujukan tersebut dapat membentuk kerangka dasar berpikir dalam melakukan kajian. Berikut ini bahan rujukan penelitian tersebut :

Penelitian pertama adalah skripsi yang berjudul “Analisis Koordinasi Satuam Kerja Pemerintah Daerah dalam Penataan Ruang Kota Cilegon” ditulis oleh Dewi Octavia. Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa program studi Ilmu Administrasi Negara pada tahun 2014. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang bagaimana koordinasi satuan kerja pemerintah daerah dalam penataan ruang di kota Cilegon. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik observasi dan wawancara mendalam. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan studi dokumentasi dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis data Prasetya Irawan.

mencoba melakukan kajian terhadap Koordinasi Badan Lingkungan Hidup Daerah dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam memberdayakan pengrajin daur ulang sampah plastik di Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang.

Penelitian yang kedua adalah jurnal yang berjudul “Kontribusi Industri

Kerajinan Kulit Bagi Pendapatan Tenaga Kerja di Kabupaten Magetan” ditulis

oleh Riadila Vita Erawati mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya pada tahun 2012. Tujuan penelitian ini adalah mewujudkan peningkatan produksi dan nilai tambah, serta pemanfaatan hasil potensi daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dan mewujudkan peningkatan investasi, kemantapan kelembagaan dan kesejahteraan agar dapat tercapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian.

Penelitian yang ketiga adalah skripsi yang berjudul “Implementasi

Jatiwaringin oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Tangerang.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah motode kualitatif dengan desain penelitian eksploratif karena peneliti tidak hanya sekedar menggambarkan objek penelitian saja. Melalui pendekatan eksploratif-kualitatif ini, peneliti berusaha untuk menggali, mengembangkan dan menganalisis informasi – informasi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

Keterkaitan antara penelitian ini dengan jurnal dan skripsi diatas adalah, pertama pada konsep kerajinan yang dibahas pada jurnal yang berjudul

“Kontribusi Industri Kerajinan Kulit Bagi Pendapatan Tenaga Kerja di Kabupaten

Magetan”. Namun, fokus penelitian tersebut berbeda dengan fokus penelitian

yang akan peneliti bahas, pada jurnal ini lebih kepada seberapa besar kontribusi industri kerajinan yang ada di Kabuaten Magetan, cangkupan pada jurnal ini juga berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Karena, pada pada jurnal diatas cangkupannya sudah lebih luas, yaitu industri. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti hanya berfokus pada kelompok ibu – ibu pengrajin. Sedangkan,

persamaan skripsi dengan judul “Implementasi Peraturah Daerah Nomor 12

Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan di TPA Jatiwaringin

Oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Tangerang”

2.7 Kerangka Berpikir Penelitian

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sugiyono, 2004:65). Kerangka berpikir menggambarkan konsep

penelitian mengenai “Koordinasi Badan Lingkungan Hidup Daerah dan Dinas

Perindustrian dan Perdagangan dalam Memberdayakan Pengrajin Daur Ulang

Sampah Plastik di Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang” yang ditujukan

untuk menjawab rumusan masalah penelitian dan mencapai tujuan dari penelitian yang akan dilakukan. Untuk mengetahui bagaimana alur berfikir peneliti dalam menjelaskan permasalahan penelitian, maka dibuatlah kerangka berfikir sebagai berikut :

Setiap dinas dan lembaga teknis yang menjadi bagian dari satuan kerja pemerintah daerah perlu melakukan koordinasi supaya penccapaian tujuan penataan ruang supaya lebih efektif dan efisien. Koordinasi merupakan penyatupaduan gerak dari seluruh potensi unit – unit atau organisasi – organisasi yang berbeda fungsi agar secara benar – benar menarah kepada sasaran yang sama, guna memudahkan pencapaiannya yang efisien. (Sugandha, 1991:11). Adapun indikator – indikator yang terdapt dalam teori ini terbagi menjadi enam hal, yaitu :

2. Sumber – sumber (Potensi), yaitu mengenai potensi yang ada pada unit – unit suatu organisasi berupa tenaga kerja, keterampilan, dan pengetahuan personil, teknologi, anggaran serta fasilitas kerja lainnya.

3. Gerak kegiatan, adalah segala daya upaya, segala suatu tindakan yang dikerjakan oleh suatu kelompok kerja dalam melaksanakan tugasnya.

4. Kesatupadanan, artinya terdapat kaitan atau hubungan di antara sesama unit organisasi sehingga mewujudkan suatu intergritas atau suatu kesatuan yang kompak dalam penyelenggaraan program.

5. Keserasian, berarti adanya urutan – urutan pengerjaan sesuatu yang tersusun secara logis, sistematis, atau dilakukan dalam waktu yang bersamaan akan tetapi tidak menimbulkan duplikasi tugas maupun pertentangan dalam koordinasi.

Sumber : Peneliti, 2015

1.5. Gambar Kerangka Berpikir Penelitian INPUT : PERMASALAHAN

1. Belum adanya kerjasama antar instansi terkait, dalam penanganan masalah promosi dan pemasaran hasil kerajinan tangan yang dibuat oleh para ibu – ibu pengrajin.

2. Kurangnya informasi para ibu – ibu pengrajin dalam mempromosikan dan memasarkan hasil kerajinan yang telah dibuat.

3. Belum adanya pembentukkan forum atau komunitas oleh pihak BLHD Kabupaten Tangerang untuk mengkoordinir para pengrajin yang telah diberikan pelatihan.

4. Sulitnya klasifikasi yang diberikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang dalam mempromosikan barang kerajinan dari daur ulang sampah plastik yang telah dibuat oleh para ibu – ibu pengrajin..

PROSES : Koordinasi :

1. Unit – unit atau Organisasi – organisasi 2. Sumber – sumber (potensi)

3. Gerak Kegiatan 4. Kesatupaduan 5. Keserasian

6. Arah yang sama (sasaran) Sugandha (1991:11)

OUTPUT :

2.8 Asumsi Dasar

Asumsi dasar merupakan hasil dari refleksi penelitian berdasarkan kajian pustaka dan kajian teori yang digunakan sebagai dasat argumentasi. Pada penelitian yang dilakukan mengenai koordinasi Badan Lingkungan Hidup Daerah dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang dalam memberdayakan pengrajin daur ulang sampah plastik di Desa Margasari Kabupaten Tangerang, dilakukan untuk menganalisis mengenai fenomena secara umum. Terdapat beberapa kendala yang ditemukan oleh peneliti dalam hal ini, antara lain yaitu, belum adanya kerjasama antar instansi terkait, dalam penanganan masalah promosi dan pemasaran hasil kerajinan tangan yang dibuat oleh para ibu – ibu pengrajin.

49 BAB III

METODELOGI PENELITIAN

Metode peneiltian merupkan tahapan yang penting dalam sebuah proses dan kegiatan penelitian. Metode adalah cara kerja untuk dapat memahami objek atau subjek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Dalam penelitian ini, subjek yang menjadi tujuan dapat dipahami lebih mendalam sehingga data yang dikumpulkan adalah data yang akurat, objektif, valid, dan realiable.

Metode penelitian merupakan totalitas cara untuk meneliti dan menemukan kebenaran. Karena metode penelitian memiliki standar – standar yang objektif dan ilmiah sebagai suatu dasar bagi penelitian yang digunakan penliti untuk menginterpretasikan data dan membuat kesimpulan sehingga dapat disimpulkan bahwa metode penelitian sebagai keseluruhan proses dari kajian atau penelitian.

3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian

Tangerang. Berdasarkan penjelasan tentang pendekatan kualitatif maka nantinya akan didapat kebenaran yang bersifat intersubjektif yaitu kebenaran yang dipersepsikan sebagai bangunan (kontruksi) yang disusun oleh peneliti dengan cara mencatat dan memahami apa yang terjadi di dalam interaksi soaial kemasyarakatan.

Pertimbangan peneliti menggunakan penelitian kualitatif ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Moleong :

1) Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apa bila berhadapan dengan kenyataan ganda

2) Metode ini secara tidak langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden

3) Metode ini lebih peka dan menyesuaikan diri dengan manajemen pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.

3.2 Fokus Penelitan

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian tentang koordinasi Badan Lingkungan Hidup Daerah dan Dinas Perindustrian Perdagangan dalam memberdayakan pengrajin daur ulang sampah plastik adalah di Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang.

3.4 Variabel Penelitian 3.4.1 Definisi Konsep

Definisi konseptual memberikan penjelasan tentang konsep dari variabel yang akan diteliti menurut pendapat peneliti berdasarkan kerangka teori yang digunakan. Adapun definisi konsep dalam penelitian tentang koordinasi Badan Lingkungan Hidup Daerah dan Dinas Perindustrian Perdagangan dalam memberdayakan pengrajin daur ulang sampah plastik di Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang adalah :

1. Koordinasi

Kordinasi adalah suatu usaha yang sinkron atau teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.

2. Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya/kekuasaan

(power) kepada pihak yang lemah (powerless), dan mengurangi

kekuasaan (disempowered) kepada pihak yang terlalu berkuasa

(powerful) sehingga terjadi keseimbangan.

3. Daur Ulang