DAN NENAS (

ANANAS COMOSUS

) DI LAHAN GAMBUT,

KALIMANTAN BARAT

CO

2EMISSION FROM CROPPING OF MAIZE (ZEA MAYS) AND PINEAPPLE

(ANANAS COMOSUS) IN PEATLAND AT WEST KALIMANTAN

Titi Sopiawati1, A. Wihardjaka1, Prihasto Setyanto1, T. Sugiarti2 1Balai Penelitian Lingkungan Pertanian, Jl. Raya Jaken-Jaken Km 05 Pati 59182 2

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Barat, Jl. Budi Utono No. 45, Siantan, Pontianak 78241

Abstrak. Pengelolaan lahan gambut dengan menggunakan bahan amelioran efektif memperbaiki produktivitas tanaman dan menurunkan emisi gas CO2.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi emisi gas CO2 dari

lahan gambut yang ditanami tanaman palawija dan hortikultura melalui penggunaan bahan amelioran. Penelitian dilaksanakan di Rasau Jaya, Kab. Kubu Raya, Kalimantan Barat pada tahun 2013-2014. Rancangan yang digunakan adalah acak kelompok dengan lima ulangan dan lima perlakuan yang terdiri atas pupuk gambut (pugam), pupuk kandang (pukan) dari kotoran ayam, dolomit, kontrol (tanpa amelioran), cara petani. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengelolaan lahan gambut dengan pemberian bahan amelioran dapat menekan emisi CO2 sebesar 34,9%. Pemberian

bahan amelioran dolomit menekan emisi CO2 sebesar 8,9% dan perlakuan

cara petani (kombinasi dolomit dengan pupuk kandang ayam) menekan emisi CO2 sebesar 7,2 %. Penggunaan bahan amelioran berupa dolomit atau

kombinasi dolomit dengan pupuk kandang ayam efektif menurunkan emisi CO2 dari lahan gambut terdegradasi di Kalimantan Barat.

Kata kunci: Bahan amelioran, emisi gas CO2, lahan gambut, jagung, nenas Abstract. Peatland management with using ameliorant material is one of effective efforts to improve plant productivity and could reduce greenhouse gas emissions. This study aimed to obtain information of CO2 emissions

from cultivated peatland for corn and pineapple crops through ameliorant materials application and to mitigate CO2 emission from peatland by using

ameliorant. Research was conducted at Rasau Jaya, Kubu Raya District, West Kalimantan in 2013-2014. The experiment used a randomized block design with five replications and five treatments of ameliorant application that consisted of peat fertilizer (pugam), chicken manure, dolomite, control or without ameliorant, and farmers practices. The results showed that ameliorant application in peatland could decrease CO2 emissions up to

34.9%. The dolomite ameliorant decreased CO2 emissions up to 8.9% and

the farmers practices (dolomite combined with chicken manure) decreased CO2 emissions up to 7.2%. The use of dolomite or its combination with

chicken manure is effective to reduce CO2 emission from degradated

peatland.

Keywords: Ameliorant materials, carbon dioxide emission, peatland, corn, pinneaple.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara keempat yang mempunyai lahan gambut terluas di dunia sehingga merupakan salah satu cadangan karbon terbesar di dunia. Luas lahan gambut di Indonesia adalah sekitar 14,9 juta hektar (Ritung et al., 2011). Upaya pemanfaatan lahan gambut sering menimbulkan kontroversi karena tidak memperhatikan karakteristik gambut sangat spesifik dan sifatnya yang fragile (mudah rusak) (Wahyunto

et al., 2004).

Tanah gambut secara alami mengalami proses dekomposisi yang berlangsung secara perlahan dan menghasilkan gas rumah kaca (GRK), namun emisi yang dihasilkannya relatif seimbang dengan penyerapan oleh vegetasi alami dalam bentuk CO2

bahkan seringkali berperan sebagai sink karbon. Dalam tiga dekade terakhir, lahan gambut telah digunakan secara intensif untuk aktivitas pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Alih fungsi lahan gambut untuk budidaya tanaman pertanian akan mengurangi stabilitas dan mempercepat proses dekomposisi. Selain itu, deforestasi dan degradasi lahan gambut memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan emisi GRK nasional.

Indonesia dituding sebagai salah satu emitor karbon terbesar di dunia, maka perlu segera ditindaklanjuti melalui berbagai penelitian dan upaya adaptasi dan mitigasi. Sebagai bentuk partisipasi aktif, Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26% yang telah disampaikan oleh Presiden Indonesia dalam pertemuan G-20 di Copenhagen. Oleh karena itu perlu adanya upaya yang terintegrasi dan sistematis untuk menghambat laju pemanasan global berdasarkan hasil penelitian emisi gas rumah kaca (GRK) secara akurat dan ilmiah.

Pemberian bahan amelioran di lahan pertanian secara umum bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan unsur hara baik makro ataupun mikro, serta memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Pemberian amelioran di lahan gambut mempunyai fungsi lain untuk memperbaiki kemantapan gambut melalui khelasi asam-asam organik oleh kation polivalen sehingga membentuk rantai karbon yang lebih panjang dengan berat molekul yang lebih tinggi. Khelasi ini menyebabkan tanah gambut tidak mudah terdegradasi sehingga emisi GRK juga dapat ditekan. Hal ini disebabkan karena ikatan polivalen Fe atau Al dengan sisa asam organik sangat kuat sehingga tanah gambut stabil.

Bahan amelioran seperti pupuk gambut (pugam) efektif dalam meningkatkan hasil tanaman jagung dan menurunkan emisi GRK di tanah gambut (Subiksa, 2009). Berbagai penelitian lainnya juga menunjukkan bahwa pemberian amelioran berupa tanah mineral, terutama tanah bertekstur berat dan atau berkadar Fe tinggi (Ultisol dan Oxisol) juga efektif meningkatkan produksi pertanian dan menurunkan emisi GRK di tanah gambut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi emisi karbondioksida (CO2) dari lahan gambut yang ditanami tanaman palawija dan hortikultura (jagung dan

nenas) melalui penggunaan bahan amelioran.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di lahan gambut di Rasau Jaya II, Kec. Rasau Jaya, Kab. Kubu Raya, Kalimantan Barat pada periode 2013-2014. Lokasi penelitian terletak pada titik koordinat 00o14’27,0”LS dan 109o24’44,7” BTdengan kedalaman gambut + 379 cm. Lokasi penelitian merupakan lahan gambut bekas terbakar yang sebagian kecil dimanfaatkan oleh petani setempat untuk menanam palawija atau hortikultura seperti tanaman jagung, ubi jalar, cabai, dan nenas. Di lokasi tersebut belum tersedia sistem drainase yang baik dan di sekitarnya masih merupakan lahan terlantar dengan vegetasi semak belukar.

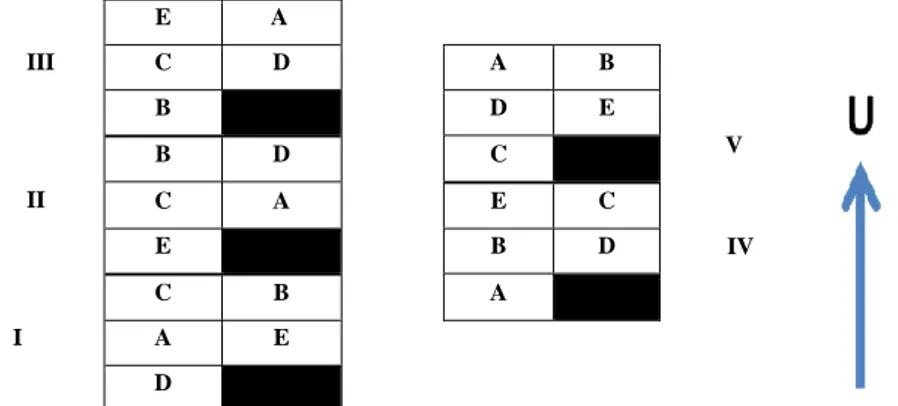

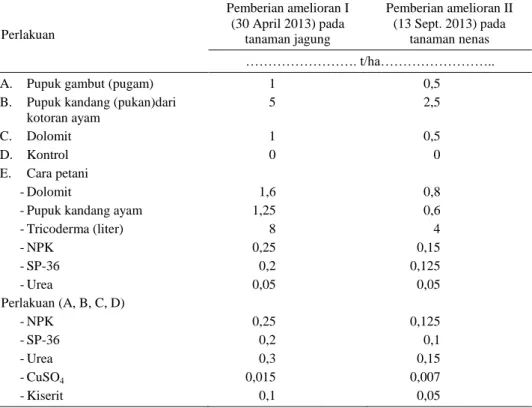

Rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan acak kelompok dengan lima ulangan dan lima perlakuan yang terdiri atas pupuk gambut (pugam), pupuk kandang (pukan) kotoran ayam, dolomit, kontrol (tanpa amelioran), dan cara petani (kombinasi dolomit dan pupuk kandang). Gambar 1 memperlihatkan tata letak perlakuan di lapangan. Aplikasi bahan amelioran dilakukan dua kali yaitu pada tanggal 20 April 2013 dan 13 September 2013 dengan cara disebar merata. Dosis pemberian bahan amelioran yang kedua hanya setengah dosis dari pemberian pertama (50% dari dosis amelioran). Komoditas yang ditanam adalah tanaman jagung dan nenas. Bahan amelioran dan pupuk dasar diaplikasikan dengan cara disebar, dosis amelioran dan pupuk tertera dalam Tabel 1.

III E A C D A B V B D E II B D C C A E C IV E B D I C B A A E D

Gambar 1. Tata letak unit percobaan bahan amelioran di Kubu Raya, Kalimantan Barat. (A= Pugam, B= Pukan kotoran ayam C= Dolomit, D= Kontrol (tanpa amelioran),E=

Tabel 1. Dosis amelioran dan pupuk yang diberikan. Perlakuan Pemberian amelioran I (30 April 2013) pada tanaman jagung Pemberian amelioran II (13 Sept. 2013) pada tanaman nenas ………. t/ha……….. A. Pupuk gambut (pugam) 1 0,5

B. Pupuk kandang (pukan)dari kotoran ayam 5 2,5 C. Dolomit 1 0,5 D. Kontrol 0 0 E. Cara petani -Dolomit 1,6 0,8

-Pupuk kandang ayam 1,25 0,6

-Tricoderma (liter) 8 4 -NPK 0,25 0,15 -SP-36 0,2 0,125 -Urea 0,05 0,05 Perlakuan (A, B, C, D) -NPK 0,25 0,125 -SP-36 0,2 0,1 -Urea 0,3 0,15 -CuSO4 0,015 0,007 -Kiserit 0,1 0,05

Pengukuran emisi gas CO2 dilakukan pada bulan 21 Maret 2013 s/d 5 Juni 2014.

Pengambilan dan pengukuran gas CO2 dilakukan sebelum dan setelah aplikasi amelioran.

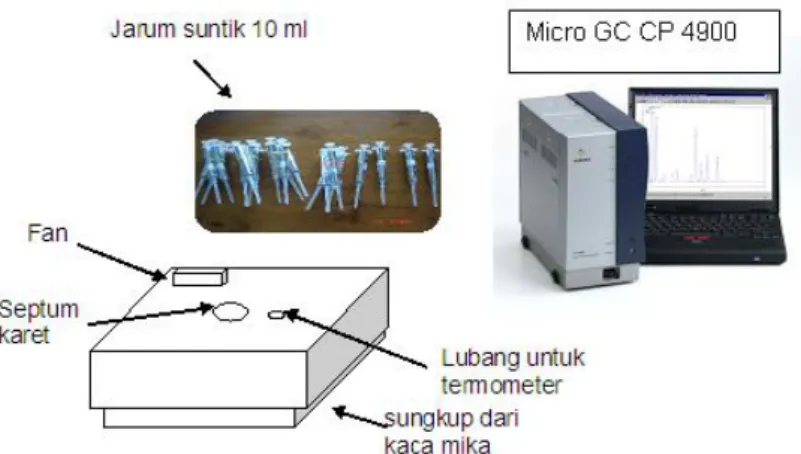

Pengambilan contoh gas dilakukan dengan metode sungkup tertutup (close chamber technique) yang diadopsi dari IAEA (1993). Contoh gas diambil setiap bulan sekali pada pagi hari (jam 06.00-08.00) dan siang hari (jam 12.00-14.00), masing-masing 7 contoh gas dengan interval 3 menit yaitu menit ke-3, 6, 9, 12, 15, 18, dan 21 setelah pemasangan septum.

Pengambilan contoh gas CO2 dilakukan secara manual di lapangan menggunakan

sungkup. Sungkup dilengkapi dengan termometer dipasang pada lubang yang telah tersedia di bagian atas sungkup digunakan untuk mengukur setiap perubahan suhu di dalam sungkup. Selain itu sungkup juga dilengkapi dengan penampang yang dipasang di permukaan tanah yang fungsinya untuk mengurangi kebocoran saat pengambilan sampel.

Pengambilan contoh gas CO2 menggunakan syringe volume 10 ml. Syringe

dibungkus dengan kertas perak untuk menghindari terjadinya penurunan konsentrasi gas karena pengaruh panas dan diberi label. Jumlah syringe yang harus disediakan adalah 7

buah setiap kali pengambilan contoh gas untuk masing-masing plot. Ujung syringe ditutup dengan rubber grip. Pengukur waktu seperti stopwatch atau jam diperlukan untuk mengetahui keakuratan waktu pengambilan contoh gas. Formulir pengamatan digunakan untuk mencatat perubahan suhu dalam sungkup dan waktu sampling. Perubahan suhu tersebut digunakan dalam proses perhitungan emisi.

Pengambilan contoh gas CO2 dilakukan diantara tanaman jagung atau nenas di

lahan gambut. Penampang sungkup dipasang paling lambat satu hari sebelum dilakukan sampling. Ukuran penampang menyesuaikan dengan ukuran sungkup yang digunakan. Sungkup diletakan pada penampang yang diletakan pada sela-sela tanaman jagung atau nenas. Sungkup dipasang tegak lurus, untuk menghindari kebocoran bagain bawah bagian atas penampang diisi dengan air. Termometer dipasang pada lubang yang telah tersedia dan kipas dinyalakan. Biarkan sungkup terbuka selama beberapa saat, supaya kondisi dalam sungkup menjadi normal kembali. Setelah sungkup siap, karet sebagai septum ditutup dan waktu perhitungan dimulai. Contoh gas diambil menggunakan syringe

kemudian ujung syringe ditutup dengan septum sesegera mungkin untuk menghindari kebocoran. Perubahan suhu dalam sungkup pada setiap interval pengambilan contoh gas dicatat dan digunakan dalam perhitungan fluks. Contoh gas segera dianalisa konsentrasinya.

Contoh gas dianalisis menggunakan Micro GC CP-4900 yang dilengkpai dengan detektor TCD (thermal conductivity detector). Gas pembawa (carrier gas) yang digunakan adalah Helium dengan kategori UHP (ultra high purity) dengan kemurnian gas 99,999%.

Hasil analisis berupa konsentrasi gas digunakan untuk menentukan laju perubahan konsentrasi per satuan waktu (c/t). Fluks CO2 dihitung dengan menggunakan

persamaan sebagai berikut yang diadopsi dari IAEA (1993).

2

.

273

2

.

273

T

x

A

V

x

t

Csp

x

Vm

Bm

F

dimana: E = emisi CO2 (mg/m2/hari) V = volume sungkup (m3) A = luas dasar sungkup (m2)T = suhu udara rata-rata di dalam sungkup (oC)

Csp/t = laju perubahan konsentrasi gas CO2 (ppm/menit)

Bm = berat molekul gas CO2 dalam kondisi standar (44 g)

Vm = volume gas pada kondisi stp (standard temperature and pressure) yaitu 22,41 liter

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola Fluks CO2 dari Lahan Gambut

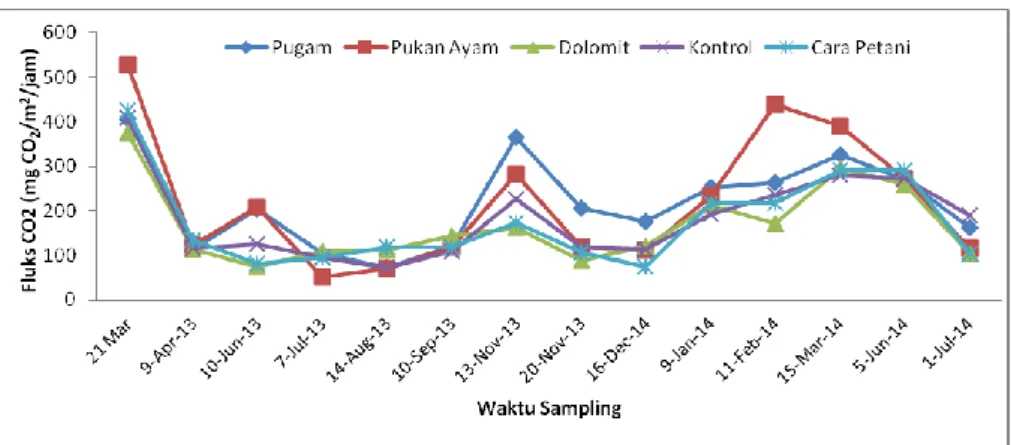

Gambar 3. menunjukkan bahwa perbedaan pola fluks CO2 antar perlakuan sampai

dengan pengamatan ke 13 (tanggal 1 Juli 2014). Fluk CO2 sebelum aplikasi bahan

amelioran digunakan sebagai baseline fluks CO2 menunjukkan bahwa pengukuran CO2

tanggal 21 Maret dan 9 April 2013 lebih tinggi dibandingkan dengan pengamatan tanggal 10 Juni 2013 s/d 1 Juli 2014. Pemberian amelioran dilakukan dua kali, yaitu satu kali dosis pada pemberian pertama tanggal 30 April 2013 dan setengah dosis dari pemberian pertama pada pemberian kedua tanggal 13 September 2013. Ameliorasi diperlukan untuk mengatasi kendala reaksi tanah masam dan keberadaan asam organik beracun, sehingga media perakaran tanaman menjadi lebih baik. Kapur, tanah mineral, pupuk kandang, dan abu sisa pembakaran dapat diberikan sebagai bahan amelioran untuk meningkatkan pH dan basa-basa tanah (Subiksa et al., 1997; Mario, 2002; Salampak, 1999). Lahan gambut bersifat sangat masam karena kadar asam-asam organik sangat tinggi dari hasil pelapukan bahan organik. Sebagian dari asam-asam organik tersebut, khususnya golongan asam fenolat, bersifat racun dan menghambat perkembangan akar tanaman, sehingga pertumbuhan tanaman sangat terganggu.

Fluks CO2 tampak turun setelah pemberian amelioran pertama (tanggal 10 Juni

fluksnya masih lebih rendah daripada nilai fluks baseline (Gambar 3) Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan lahan gambut dengan cara pemberian bahan amelioran mampu menurunkan emisi gas CO2.

Gambar 3. Pola fluks CO2 dari lahan gambut sebelum dan sesudah aplikasi amelioran,

Kubu Raya, Kalimantan Barat (pugam= pupuk gambut; pukan= pupuk kandang)

Total emisi gas CO2

Total emisi gas CO2 pada baseline (sebelum pemberian amelioran) lebih tinggi

dibandingkan setelah pemberian amelioran. Emisi gas CO2 dari perlakuan pupuk gambut

(pugam) dan pupuk kandang (pukan) ayam lebih tinggi dibandingkan dengan kontrol sedangkan pemberian dolomit dan cara petani menghasilkan emisi lebih rendah dibandingkan dengan kontrol (Gambar 4).

Gambar 4. Total emisi gas CO2 dari lahan gambut, Kubu Raya, Kalimantan Barat

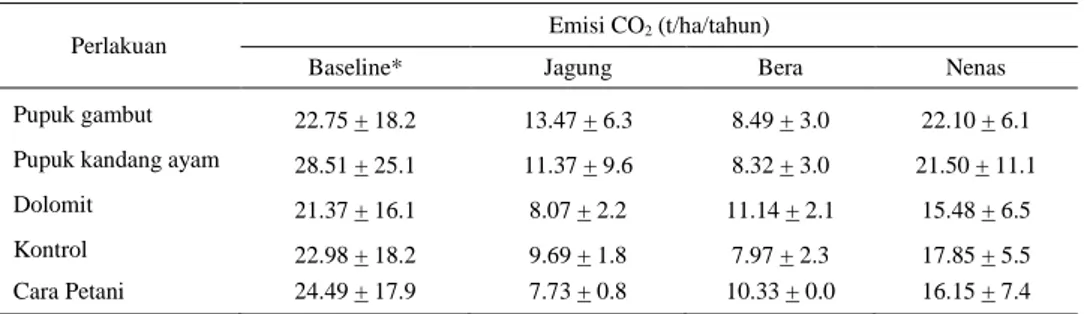

Tabel 2. Total emisi gas CO2 pada vegetasi yang berbeda

Perlakuan Emisi CO2 (t/ha/tahun)

Baseline* Jagung Bera Nenas

Pupuk gambut 22.75 + 18.2 13.47 + 6.3 8.49 + 3.0 22.10 + 6.1

Pupuk kandang ayam 28.51 + 25.1 11.37 + 9.6 8.32 + 3.0 21.50 + 11.1

Dolomit 21.37 + 16.1 8.07 + 2.2 11.14 + 2.1 15.48 + 6.5

Kontrol 22.98 + 18.2 9.69 + 1.8 7.97 + 2.3 17.85 + 5.5

Cara Petani 24.49 + 17.9 7.73 + 0.8 10.33 + 0.0 16.15 + 7.4

*Hasil pengukuran sebelum aplikasi amelioran

Perbedaan tanaman yang dibudidayakan memberikan emisi gas CO2 yang

bervariasi. Emisi gas CO2 sebelum aplikasi amelioran sebagai baseline adalah lebih tinggi

dibandingkan setelah ada aplikasi amelioran dan tanaman. Pada pertanaman jagung emisi CO2 terendah dihasilkan dari perlakuan cara petani yaitu 7,73 + 0,8 t CO2/ha/tahun , dan

tertinggi dari perlakuan pugam yaitu 13.47 + 6.3 t CO2/ha/tahun (Tabel 2). Emisi CO2

terendah terendah pada kondisi bera (tanpa tanaman) dihasilkan dari perlakuan kontrol (7.97 + 2.3 t CO2/ha/tahun ) dan tertinggi dari perlakuan pukan ayam (11.14 + 2.1 t

CO2/ha/tahun). Pada pertanaman nenas, emisi CO2 terendah dihasilkan dari perlakuan

dolomit (15.48 + 6.5 t CO2/ha/tahun ) dan tertinggi dari perlakuan pugam (22.10 + 6.1 t

CO2/ha/tahun) (Tabel 2). Dolomit (CaCO3.MgCO3 atau CaMg(CO3)2) adalah salah satu

bahan kapur yang mengandung 45,6% MgCO3 atau 21,9% MgO dan 54,3% CaCO3 atau

30,4% CaO. Bahan kapur tersebut umum digunakan di lahan marjinal untuk menurunkan kemasaman tanah dan memperbaiki produktivitas tanah. Penurunan kemasaman tanah meningkatkan aktivitas mikroba dalam tanah (Stevenson, 1994) yang dapat menurunkan produksi gas rumah kaca (Dubey, 2006).

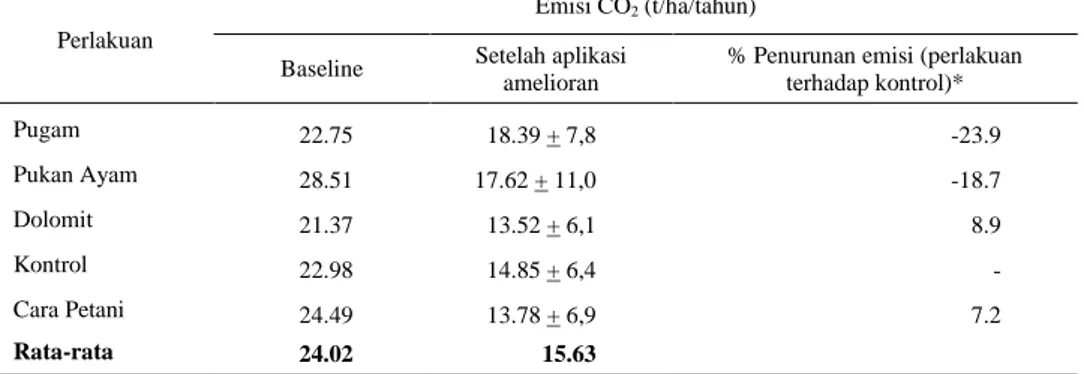

Tabel 3 menunjukan bahwa rata-rata emisi gas CO2 sebelum pemberian amelioran

lebih tinggi dibandingkan setelah pemberian amelioran, masing-masing sebesar 24,02 dan 15,63 t CO2/ha/tahun. Pemberian bahan amelioran dapat menurunkan emisi gas CO2

sebesar 34,9%. Pemberian amelioran pugam dan pupuk kandang ayam meningkatkan emisi gas CO2 masing-masing sebesar 23,9 % dan 18,7%, sedangkan pemberian

amelioran dolomit dan cara petani menurunkan emisi gas CO2 masing-masing sebesar 8,9

% dan 7,2 %. Cara petani dengan mengkombinasikan dolomit dan pupuk kandang ayam tampak efektif menurunkan emisi CO2 dari gambut yang terdegradasi. Hasil penelitian

Susilawati et al., (2009) di Balingtan menunjukan bahwa penggunaan dolomit pada gambut yang disawahkan menurunkan emisi gas CO2 sebesar 23,3%.

Tabel 3. Penurunan emisi gas CO2 setelah aplikasi amelioran

Perlakuan

Emisi CO2 (t/ha/tahun)

Baseline Setelah aplikasi amelioran

% Penurunan emisi (perlakuan terhadap kontrol)* Pugam 22.75 18.39 + 7,8 -23.9 Pukan Ayam 28.51 17.62 + 11,0 -18.7 Dolomit 21.37 13.52 + 6,1 8.9 Kontrol 22.98 14.85 + 6,4 - Cara Petani 24.49 13.78 + 6,9 7.2 Rata-rata 24.02 15.63

* % penurunan dihitung berdasarkan nilai emisi kontrol terhadap perlakuan

Fluks CO2 berdasarkan waktu sampling

Fluks CO2 pada siang hari tampak lebih tinggi dibandingkan pagi hari. Hal ini

menunjukkan bahwa fluks CO2 dipengaruhi oleh temperatur udara. Temperatur udara

pada siang hari lebih tinggi dibandingkan pagi hari sehingga fluks CO2 pada siang hari

menjadi lebih tinggi (Gambar 5).

Gas CO2 yang dihasilkan dari dekomposisi bahan organik pada lahan gambut

dikendalikan oleh perubahan suhu, kondisi hidrologi, ketersediaan dan kualitas bahan gambut. Selain itu, dekomposisi gambut juga tergantung pada faktor lingkungan, sifat tanah, dan teknik budidaya pertanian. Pada suhu tinggi, gas CO2 dan CH4 terbentuk dalam

jumlah banyak. Suhu dan kelembaban baik udara maupun tanah gambut di kawasan tropik sangat dipengaruhi oleh jenis dan kerapatan vegetasi yang menutupinya. Suhu yang tinggi pada keadaan terbuka akan merangsang aktifitas mikroorganisme sehingga perombakan gambut lebih cepat (Noor, 2001 cit Yuniastuti, 2011).

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukan bahwa pengelolaan lahan gambut dengan pemberian bahan amelioran dapat menekan emisi CO2 yaitu sebesar 34,92%. Pemberian

bahan amelioran dolomit menekan emisi CO2 sebesar 8,9 % dan perlakuan cara petani

(kombinasi dolomit dan pupuk kandang ayam) menekan emisi CO2 sebesar 7,2 %. Untuk

menekan emisi gas CO2 pada lahan gambut dengan tanaman musiman disarankan untuk

menggunakan bahan amelioran dolomit atau kombinasi dolomit dengan pupuk kandang ayam.

DAFTAR PUSTAKA

IAEA. 1993. Manual on Measurement of Methane and Nitrous Oxide Emission from Agricultural Vienna: International Atomic Energy Agency (IAEA).

Dubey. 2006. Modelling Depletion Of Forestry Resources By Population And Population Pressure Augmented Industrialization. J. Math. Biol. 36 pp 3003-3014

Mario, M.D. 2002. Peningkatan Produktivitas dan Stabilitas Tanah Gambut dengan Pemberian Tanah Mineral yang Diperkaya oleh Bahan Berkadar Besi Tinggi. Disertasi Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.

Ritung, S., Wahyunto, K. Nugroho, Sukarman, Hikmatullah, Suparto dan C. Tafakresmanto. 2011. Peta Lahan Gambut Indonesia Skala 1:250.000. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian, Bogor. Edisi Desember 2011. ISBN: 878-602-8977-16-6.

Salampak, 1999. Peningkatan Produktivitas Tanah Gambut yang Disawahkan dengan Pemberian Bahan Amelioran Tanah Mineral Berkadar Besi Tinggi. Disertasi Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.

Stevenson, F. J. 1994. Humus Chemistry: Genesis, Composition, Reactions. 2th ed. John Wiley & Sons, Inc. New York.

Subiksa, I.G.M., K. Nugroho, Sholeh, and I.P.G. Widjaja Adhi, 1997. The effect of ameliorants on the chemical properties and productivity of peat soil. pp:321-326. In Rieley and Page (Eds.). Biodiversity and Sustainability of Tropical Peatlands. Samara Publishing Limited, UK.

Subiksa, I.G.M. 2010. Pengembangan Fomula Amelioran dan Pupuk "Pugam" Spesifik Lahan Gambut Diperkaya Bahan Pengkhelat untuk Meningkatkan Serapan Hara dan Produksi Tanaman > 50% dan Menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) >30%.http://km.ristek.go.id/index. php/klasifikasi/ detail/20885.

Wahyunto, S. Ritung, dan H. Subagjo. 2004. Peta Sebaran Lahan Gambut, Luas dan Kandungan Karbon di Kalimantan / Map of Peatland Distribution Area and Carbon Content in Kalimantan, 2000 – 2002.

Yuniastuti, P. 2011. Pengaruh Waktu dan Titik Pengukuran Terhadap Emisi Karbondioksisa dan Metan di Lahan Gambut Kebun Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara IV, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Skripsi Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian, IPB.