ANALISIS USAHATANI CABAI MERAH ORGANIK

(Studi Kasus Kelompok Tani ”Kaliwung Kalimuncar”

Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Bogor)

Oleh:

FRISTIANA MERLIZA SIREGAR A14105550

PROGRAM SARJANA EKSTENSI MANAJEMEN

AGRIBISNIS

FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

ANALISIS USAHATANI CABAI MERAH ORGANIK (Studi Kasus Kelompok Tani ”Kaliwung Kalimuncar”

Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Bogor)

Oleh:

FRISTIANA MERLIZA SIREGAR A14105550

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pertanian

Pada

Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor

PROGRAM SARJANA EKSTENSI MANAJEMEN AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2008

Judul : Analisis Usahatani Cabai Merah Organik (Studi Kasus Kelompok

Tani “Kaliwung Kalimuncar” Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Bogor)

Nama : Fristiana Merliza Siregar NRP : A 14105550

Menyetujui, Dosen Pembimbing

Ir. Anita Ristianingrum, MSi NIP. 132 046 437

Mengetahui, Dekan Fakultas Pertanian

Prof. Dr. Ir. Didy Sopandie, M.Agr NIP. 131 124 019

PERNYATAAN

DENGAN INI SAYA MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI DENGAN JUDUL “ANALISIS USAHATANI CABAI MERAH ORGANIK (STUDI KASUS KELOMPOK TANI KALIWUNG KALIMUNCAR, DESA TUGU UTARA, KECAMATAN CISARUA, BOGOR” BELUM PERNAH DIAJUKAN SEBAGAI KARYA TULIS ILMIAH PADA PERGURUAN TINGGI ATAU LEMBAGA MANAPUN UNTUK TUJUAN MEMPEROLEH GELAR AKADEMIK TERTENTU. SAYA JUGA MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI BENAR- BENAR HASIL KARYA SENDIRI DAN TIDAK MENGANDUNG BAHAN- BAHAN YANG PERNAH DITULIS ATAU DITERBITKAN OLEH PIHAK LAIN KECUALI SEBAGAI RUJUKAN YANG DINYATAKAN DALAM NASKAH.

Bogor, Januari 2008

Fristiana Merliza Siregar

RIWAYAT HIDUP

Penulis merupakan putri kedua dari pasangan Bapak Drs. H. M. Sjam Rhiza Siregar, MPd dan Ibu Atiek Suwarti yang lahir pada tanggal 05 Februari 1984 di Yogyakarta. Pada tahun 1990 penulis menamatkan pendidikan Taman Kanak- kanak di TK An-Nur Dilli, Timor- Timur dan pada tahun 1996 penulis menamatkan pendidikan dasar di SDN 10 Perumnas Bairopite Dilli, Timor- Timur. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan menegah pertama di SLTPN 1 Dilli, Timor- Timur selama satu tahun yang kemudian dilanjutkan di SLTPN 2 Palangkaraya, Kalimantan Tengah, serta menamatkan pendidikan SMU di SMUN 2 Palangkaraya pada tahun 2002. Pada tahun yang sama, penulis juga diterima menjadi mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) di Departemen Ilmu- Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian dengan Program Studi Diploma III Manajemen Agribisnis angkatan 39, melalui program USMI. Pada tahun 2005 penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 pada Program Sarjana Ekstensi Manajemen Agribisnis, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi robbil ‘alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan

kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan kasih, sayang, anugerah dan melimpahkan rahmat dan berkahNya kepada penulis yang tiada habis- habisnya. Maka atas izin Allah SWT pula penulis dapat menyelesaikan skripsi dalam waktu yang telah ditentukan.

Skripsi ini menganalisis bagaimana tingkat pendapatan petani cabai merah organik dalam satu musim tanam, sehingga bila dibandingkan dengan petani yang mengusahakan secara konvensional dapat terlihat seberapa besar tingkat perbedaannya dan dapat dibandingkan mana yang lebih baik diusahakan dengan keuntungan yang dapat meningkatkan pendapatan petani pula.

Akhirnya, penulis berharap semoga karya ilmiah atau skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang memerlukan sebagai bahan referensi dan dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai salah satu produk hortikultura bagi siapa saja yang membaca. Penelitian ini merupakan hasil maksimal yang dapat dikerjakan oleh penulis, walaupun masih banyak yang perlu diperbaiki.

Bogor, Januari 2008

Fristiana Merliza Siregar

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillahi robbil ’alamin atas rahmat dan karunia Allah SWT

akhirnya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Penyelesaian skripsi ini tidaklah terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada bagian ini penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar- besarnya kepada :

1. Ir. Anita Ristianingrum, MSi. Selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktu, ilmu, arahan dan masukan-masukan untuk skripsi ini. 2. Tanti Noviyanti, SP. MSi selaku dosen evaluator pada kolokium yang

telah memberikan masukan-masukan dan arahan untuk kemajuan skripsi ini.

3. Kedua orang tua penulis, yang tidak ada hentinya mendoakan dan memberi semangat dalam bentuk apapun agar penulis dapat menyelesaikan pendidikan.

4. Frista Erliza Siregar dan Ellan Syah Noorizal Siregar, terima kasih atas perhatian dan doanya.

5. Zulyan Firdaus Afif, atas semangat, doa, kasih sayang, perhatian dan pengertian selama ini.

6. Bapak Badri selaku Ketua Kelompok Tani “Kaliwung Kalimuncar” beserta seluruh petani cabai merah yang ada di Desa Tugu Utara yang telah bersedia menjadi responden dalam penelitian penulis. Terima kasih telah menerima penulis dengan baik dan terima kasih pula atas informasi dan ilmunya.

7. Pihak Pemda Bogor dan Kecamatan Cisarua yang telah mengijinkan penulis untuk penelitian di Desa Tugu Utara dan atas informasi dan data- data yang dibutuhkan penulis.

8. M15 : Angra, Evi, Ayang, Irma, Yanti, Zee, Nova, Duna, Choti, Dede, Puspita, Andra, Asti, dan Krisnatalia. Terima kasih atas kebersaamaan yang indah selama menjadi anak kos.

9. Sahabat-sahabat yang selalu mendukung : Cici, Nina, Resti, Caca, Mela, dan Putri.

10. Teman-teman Ekstensi MAB 13 dan DIII MAB Angkatan 39. Kebersamaan yang indah selama di IPB.

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL ... iii

DAFTAR GAMBAR ... iv DAFTAR LAMPIRAN ... v I. PENDAHULUAN ... 1 1.1 Latar Belakang ... 1 1.2 Perumusan Masalah ... 9 1.3 Tujuan Penelitian ... 12

II. TINJAUAN PUSTAKA ... 13

2.1 Pertanian Non Organik ... 13

2.2 Pertanian Organik... 14

2.2.1 Definisi Pertanian Organik ... 14

2.2.2 Prinsip dan Tujuan Pertanian Organik ... 15

2.3 Definisi Sayuran ... 17

2.3.1 Karakteristik Cabai Merah ... 18

2.3.2 Budidaya Tanaman Cabai Merah Non Organik ... 19

2.3.3 Budidaya Tanaman Cabai Merah Organik ... 21

2.4 Penelitian Terdahulu ... 24

III. KERANGKA PEMIKIRAN ... 29

3.1 Kerangka Pemikiran Teoritis ... 29

3.1.1 Konsep Usahatani ... 29

3.1.2 Penerimaan Usahatani ... 32

3.1.3 Pendapatan Usahatani ... 33

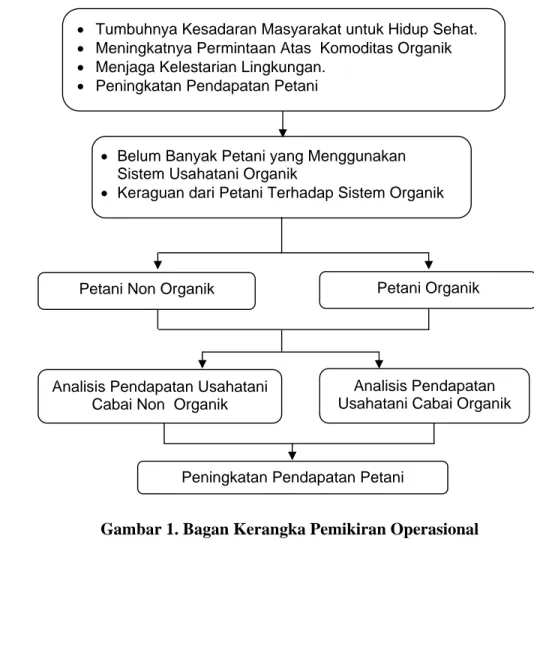

3.2 Kerangka Pemikiran Operasional ... 35

IV. METODE PENELITIAN ... 38

4.1 Lokasi dan Waktu Penelitian ... 38

4.2 Metode Pengumpulan Data ... 38

4.3 Metode Penarikan Contoh ... 39

4.4 Metode Pengolahan dan Anaisis Data ... 39

4.4.1 Analisis Pendapatan Usahatani ... 40

4.4.2 Analisis Perbandingan Penerimaan dan Biaya (R/C Ratio)... 41

V. KERAGAAN USAHATANI CABAI MERAH ORGANIK ... 42

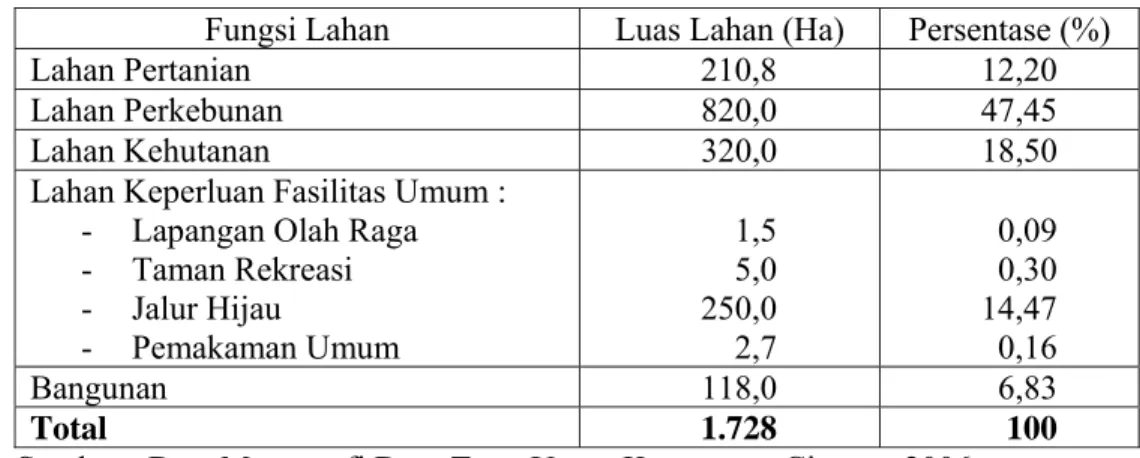

5.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian ... 42

5.2 Karakteristik Petani Cabai Merah ... 44

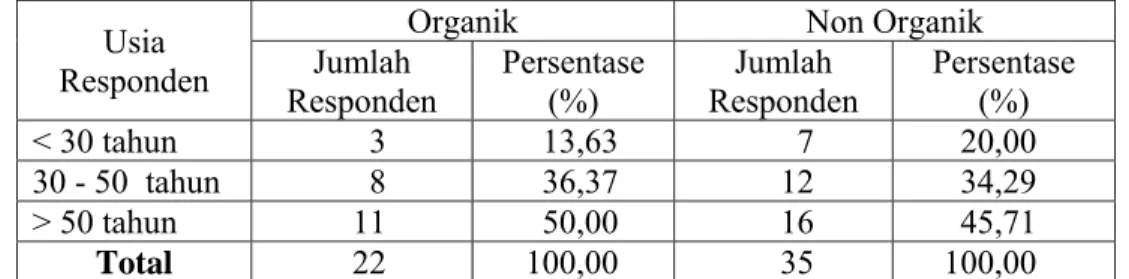

5.2.1 Usia Petani Responden ... 44

5.3.2 Luas dan Status Pengelolaan Lahan ... 47

5.3 Keragaan Usahatani Petani Responden Cabai Merah Organik ... 49

5.3.1 Pengolahan Lahan ... 49 5.3.2 Pembenihan ... 50 5.3.2.1 Penyiapan Benih ... 50 5.3.2.2 Penyimpanan Benih ... 52 5.3.2.3 Penyemaian Benih ... 52 5.3.2.4 Perawatan Semaian ... 53 5.3.3 Penanaman ... 53

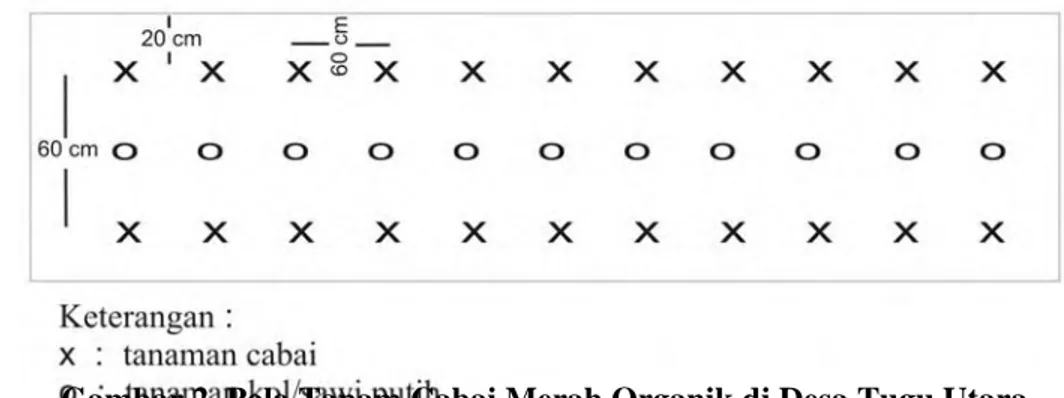

5.3.3.1 Penentuan Jarak Tanam ... 54

5.3.3.2 Penentuan Lubang Tanam ... 54

5.3.3.3 Penanaman Bibit ... 55 5.3.3.4 Pemupukan Tanaman ... 57 5.3.4 Perawatan ... 58 5.3.4.1 Penyulaman ... 58 5.3.4.2 Pengontrolan (Logging) ... 58 5.3.5 Panen ... 58

5.5.6 Pemasaran Hasil Panen ... 59

VI. ANALISIS USAHATANI CABAI MERAH ... 61

6.1 Sistem Usahatani Cabai Merah ... 61

6.1.1 Bibit ... 61

6.1.2 Lahan ... 62

6.1.3 Tenaga Kerja ... 63

6.1.4 Alat- alat Pertanian ... 68

6.2 Analisis Pendapatan Usahatani Cabai Merah ... 69

6.2.1 Analisis Pendapatan Usahatani Cabai Merah Non Organik ... 70

6.2.2 Analisis Pendapatan Usahatani Cabai Merah Organik ... 72

6.3 Analisis Perbandingan Pendapatan Usahatani Cabai Merah Organik dan Non Organik ... 75

VII. KESIMPULAN DAN SARAN ... 78

7.1 Kesimpulan ... 78

7.2 Saran ... 79

DAFTAR PUSTAKA ... 80

DAFTAR TABEL

Nomor Halaman 1. Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Sayuran

Utama di Indonesia Tahun 2001- 2005. ... 2 2. Nilai dan Volume Ekspor Sayuran Indonesia Tahun 2002- 2004 ……. 4 3. Konsumsi dan Pengeluaran Rata- rata Perkapita Seminggu

Komoditi Cabai Merah di Indonesia Tahun 2002-005... 6 4. Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas

Cabai di Indonesia Tahun 2001- 2005 ……….. 7 5. Produksi Cabai Merah per Kecamatan di Kabupaten Bogor

Tahun 2004- 2007 ………...…… 8 6. Pemanfaatan Lahan Desa Tugu Utara, 2006………... 43 7. Sebaran Petani Responden Berdasarkan Umur pada Usahatani

Cabai Merah Organik dan Non Organik di Kelompok

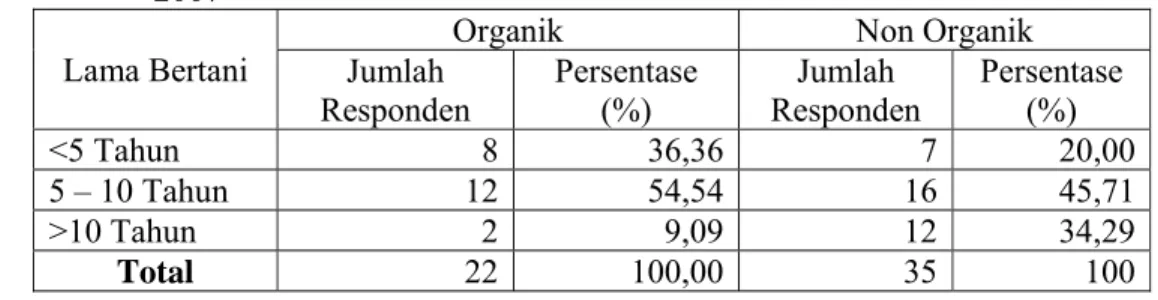

Tani “Kaliwung Kalimuncar”, Tahun 2007... 45 8. Lama Bertani Petani Responden pada Usahatani Cabai

Merah Organik dan Non Organik di Kelompok Tani

“Kaliwung Kalimuncar” Tahun 2007... 46

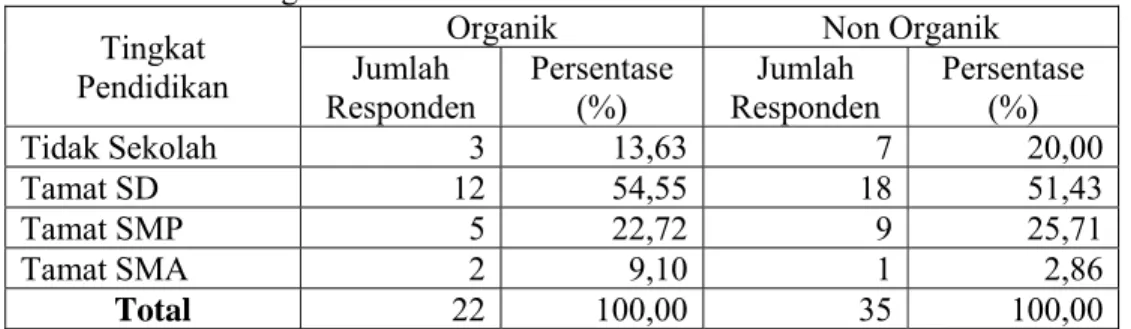

9. Sebaran Petani Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Usahatani Cabai Merah Organik di Kelompok Tani

“Kaliwung Kalimuncar” Tahun 2007... 47 10. Sebaran Petani Responden Berdasarkan Luasan Lahan di

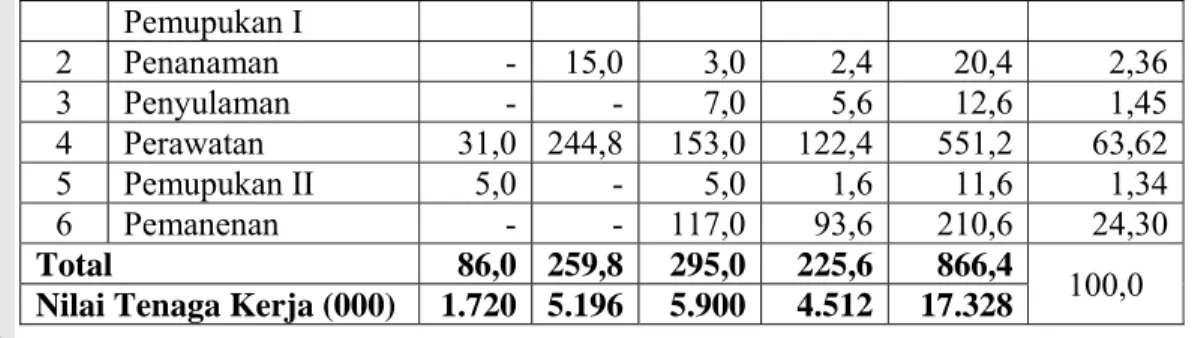

Kelompok Tani “Kaliwung Kalimuncar” Tahun 2007... 48 11. Penggunaan Tenaga Kerja Usahatani Cabai Merah Organik Per

Hektar Untuk Masa Produksi Satu Setengah Tahun Di

Desa Tugu Utara Tahun 2007... 64 12. Penggunaan Tenaga Kerja Usahatani Cabai Merah Organik

Per 0,4 Hektar Untuk Masa Produksi Satu Tahun Di Desa

Tugu Utara Tahun 2007... 65 13. Penggunaan Tenaga Kerja Usahatani Cabai Merah Non Organik Per

Hektar Untuk Masa Produksi Satu Setengah Tahun Di

14. Penggunaan Tenaga Kerja Usahatani Cabe Merah Non Organik Per 0,2 Hektar Untuk Masa Produksi Satu Tahun Di Desa

Tugu Utara Tahun 2007... 67 Penggunaan Peralatan Usahatani Cabe Merah Untuk Satu Musim

Tanam di Desa Tugu Utara per Hektar per Rata-rata Luasan Lahan .... 68 Penggunaan Peralatan Usahatani Cabe Merah Untuk Satu Musim

Tanam di Desa Tugu Utara per Hektar per Hektar ... 69 Analisis pendapatan usahatani Cabai Merah Organik dan

Non Organik per Hektar di Desa Tugu Utara ... 70 Analisis pendapatan usahatani Cabai Merah Organik dan

Non Organik per Rata-rata Luasan Lahan di Desa Tugu Utara ... 74

Nomor Halaman 1. Alur Kerangka Pemikiran Operasional Penelitian ... 38 2. Pola Tanam Cabai Merah Organik di Desa Tugu Utara ... 54

Nomor Halaman

1. Kuisioner Penelitian Analisis Usahatani Cabai Merah Organik ... 82

2. Karakteristik Petani Responden Cabai Merah Organik ... 89

3. Karakteristik Petani Responden Cabai Merah Non Organik ... 90

4. Penetapan Standar Harga Jual Cabai Merah ... 91

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu sektor yang sangat berperan dalam pembangunan Indonesia di masa depan adalah sektor agribisnis. Peranan agribisnis terutama di bidang hortikultura mengalami perkembangan cukup pesat, baik dalam usaha produksi, industri olahan dan pangsa pasar. Sektor hortikultura merupakan salah satu sektor yang sangat perlu dikembangkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kontribusi dibidang pertanian dan juga dapat menunjang usaha pemerintah untuk meningkatkan pendapatan petani, meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi impor dan melestarikan sumber daya alam.

Tanaman hortikultura mempunyai fungsi dalam pemenuhan kebutuhan vitamin, mineral, penyegar, pemenuhan kebutuhan akan serat dan kesehatan lingkungan. Salah satu komoditi hortikultura yang sangat dibutuhkan manusia dan merupakan salah satu pangan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat hampir setiap hari adalah sayuran. Banyaknya manfaat sayuran ini menyebabkan sayuran menjadi bagian dari komoditas hortikultura yang terus diproduksi. Perkembangan tanaman hortikultura terutama sayuran dari tahun ke tahun terus meningkat, baik dari segi luasan lahan panen, produktivitas dan produksi setiap tahun di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup baik. Tabel 1 menunjukkan luas panen, produktivitas, dan produksi sayur di Indonesia tahun 2001- 2005.

Tabel 1. Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Sayuran Utama di Indonesia Tahun 2001- 2005

Tahun Luas Panen (ha) Produktivitas (ton/ha) Produksi (ton)

2001 794.033 8,71 6.919.624

2002 824.361 8,67 7.144.745

2003 913.445 9,39 8.574.870

2004 977.552 9,27 9.059.676

2005 944.695 9,63 9.101.986

Sumber : Ditjen Bina Produksi Hortikultura, 2006

Dari Tabel 1 diketahui bahwa produksi sayuran di Indonesia dari tahun 2001- 2005 mengalami peningkatan terus menerus. Peningkatan produksi tersebut disebabkan oleh peningkatan luas panen yang cukup besar (rataan 14 persen per tahun) dan produktivitas. (Ditjen Bina Produksi Hortikultura, 2006)

Saat ini masyarakat sudah banyak yang mulai menyadari untuk hidup lebih sehat dan kembali ke alam atau “back to nature” karena akhir- akhir ini banyak sekali ditemukan kasus- kasus yang menyebutkan bahwa banyak produk pangan yang mengandung zat kimia, seperti bahan pewarna sampai bahan pengawet. Pemakaian pestisida kimia yang kurang bijak juga bisa merusak keseimbangan ekosistem, yakni memutus salah satu rantai ekosistem di sekitar kebun. Misalnya dengan pemakaian insektisida, tidak hanya serangga- serangga perusak tanaman yang mati, namun semua serangga yang ada di kebun ikut terbunuh, termasuk serangga penyerbuk bunga dan musuh alami hama. Bahkan hewan ternak dan petani juga bisa terkena gangguan kesehatan yang mematikan dari penggunaan pestisida.

Dampak lain dari penggunaan bahan- bahan kimia misalnya dalam penggunaan pupuk yang berkadar N (nitrogen) tinggi seperti urea dan ZA mengakibatkan tanah menjadi keras, kering, dan asam (pH rendah). Jika pH tanah

rendah, beberapa unsur hara menjadi tidak bisa diserap oleh akar tanaman. Pemakaian pupuk NPK yang tidak berimbang akan merusak struktur tanah dan membuat tanah menjadi jenuh. Dengan banyaknya pengaruh negatif seperti ini mendorong para petani mengubah pola bertaninya menjadi pola yang lama, yaitu tanpa menggunakan bahan kimia.

Pola tanam seperti itu biasa disebut dengan pertanian organik. Di Indonesia pertanian organik sebenarnya sudah kita kenal sejak ilmu bercocok tanam pertama kali dikenal. Pada saat itu semua bentuk pertanian dilakukan secara tradisional dan hanya menggunakan bahan- bahan alamiah. Saat ini, trend pertanian organik di Indonesia mulai diperkenalkan oleh beberapa petani yang sudah mapan dan memahami keunggulan sistem pertanian organik tersebut. Meskipun beberapa petani sudah mulai mengembangkan dan bertani secara organik sejak lama, namun perkembangan pertanian organik di Indonesia baru di mulai empat sampai lima tahun yang lalu.1

Lahan pertanian yang dikelola secara organik lebih dari 31 juta hektar seluruh dunia saat ini. Dalam satu tahun bertambah sekitar 5 juta hektar. Minou Yussefi dari Foundation Ecology & Agriculture (SOEL) dan Helga Willer dari

Research of Organic Agriculture (FiBL) mencatat bahwa penambahan terus

menerus area pertanian organik beberapa tahun lalu bukan hanya karena besarnya ketertarikan pada pertanian organik, tetapi juga sebagai hasil meningkatnya akses informasi dan koleksi data studi yang up to date setiap saat.2

1 Beritabumi.2004.Pertanian Organik.www.beritabumi.go.id diakses Tanggal 28 Mei 2007. 2 Minou Yussefi.2004.Pertanian

Organik.http://www.organicnutrition.co.uk/whyorganic/whyorganic.htm. diakses Tanggal 28 Mei 2007

Produk pertanian organik Indonesia hampir semuanya adalah produk pertanian belum diolah (fresh product). Salah satu produk pertanian organik yang sangat digemari masyarakat Indonesia adalah sayuran. Pasar domestik produk organik masih terpusat di kota- kota besar, khususnya di Pulau Jawa dan di kalangan kelas menengah ke atas. Tetapi tingkat konsumsi sebenarnya, lebih banyak produk organik yang dikonsumsi di desa atau yang tidak diperdagangkan antar kota.

Menurut Indro Surono (2004) peneliti Elsspat dan Biocert3, pertanian organik berpeluang berkembang dengan baik ke depan karena adanya kritik terhadap asupan kimia yang menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan pertanian membawa pada praktek bertani ke arah organik, kesadaran konsumen untuk memperoleh produk yang sehat dan ramah lingkungan juga semakin tinggi, peluang ekspor produk organik terutama sayuran juga besar karena tingginya permintaan dari negara maju. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2. Terdapat juga peluang untuk meningkatkan pendapatan petani karena produk pertanian organik memiliki harga jual di atas produk pertanian konvensional.

Tabel 2. Nilai dan Volume Ekspor Sayuran Indonesia Tahun 2002- 2004

Ekspor Sayuran 2002 2003 2004 Volume (ton) Nilai (US $) Volume (ton) Nilai (US $) Volume (ton) Nilai (US $) - Segar 134 038 33 921 714 109 368 33 717 642 89 026 31 172 397 - Olahan 21 441 22 208 061 22 865 25 351 455 25 817 28 277 121 Total 155 479 56 129 775 132 233 59 069 097 114 843 59 449 518 Sumber : Ditjen Bina Produksi Hortikultura, 2005

3 Indro Surono.2004.Peluang Pasar Organik.http://www.pasartani.com/file/BeritaDetail.asp

Peluang pasar dalam negeri untuk produk organik di Indonesia masih sangat terbuka lebar, sebab masih sangat jarang perusahaan Agribisnis yang benar- benar mengusahakan produk organik. Indonesia juga masih memiliki peluang pasar untuk ekspor komoditi organik, khususnya sayuran organik, karena Indonesia sangat kaya dengan hasil- hasil hortikulturanya.

Menurut Indro Surono (2004) produksi pertanian organik Indonesia diperkirakan tumbuh kurang lebih 10 persen per tahun. Perkembangan produksi dan pemasaran produk pertanian organik di Indonesia cukup pesat. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya supermarket, outlet, dan model pemasaran alternatif di berbagai kota yang menjual produk organik. Perkembangan juga tergambar dari semakin banyak organisasi non pemerintah pendamping petani yang mengembangkan pertanian organik, kelompok petani atau perusahaan swasta yang bergerak di bidang organik.4

Pada umumnya semua tanaman dapat diusahakan secara organik karena pada mulanya tanaman tumbuh secara alami, tanpa tambahan (pemupukan) dari luar. Hanya saja, tanaman peka terhadap hama dan penyakit sehingga perlu penanganan dan pemeliharaan yang intensif. Namun, pemilihan jenis tanaman yang diarahkan untuk bisnis harus mempertimbangkan jenis yang laku di pasar. Jenis sayuran yang memiliki prospek bagus untuk dikembangkan secara organik diantaranya: bawang merah, tomat, wortel, selada, dan cabai (Pracaya, 2006).

Indonesia merupakan penghasil cabai dengan produksi dan konsumsi besar, karena sebagian penduduk Indonesia adalah penggemar makanan pedas. Beberapa propinsi yang menjadi sentra produksi cabai adalah NAD, Sumatera

Utara, Sumatera Barat, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, NTB, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan. Daerah- daerah inilah terkenal dengan panganan yang berbahan baku cabai (Ditjen Bina Produksi Hortikultura, 2006).

Konsumsi cabai merah per kapita di Indonesia dari tahun ke tahun berfluktuasi dalam kisaran yang relatif kecil baik itu secara kuantitas maupun nilainya. Hal ini terjadi karena permintaan terhadap cabai akan dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalnya harga dan tingkat pendapatan. Dari Tabel 3 dapat dilihat permintaan terhadap komoditi cabai merah lebih banyak di perkotaan dan setiap tahunnya terus meningkat dengan nilai yang sangat berfluktuasi mengikuti keaadaan di pasar.

Tabel 3. Konsumsi dan Pengeluaran Rata- rata Perkapita Seminggu Komoditi Cabai Merah di Indonesia Tahun 2002- 2005

Tahun Jumlah (Ons) Perkotaan Nilai (Rp) Jumlah (ons) Pedesaan Nilai (Rp)

2002 0,138 314 0,238 235

2003 0,298 346 0,231 256

2004 0,295 332 0,234 265

2005 0,340 317 0,265 258

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2006

Di sisi lain perkembangan produksi cabai dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan terus menerus, terlihat mulai tahun 2001 hingga 2004 mengalami peningkatan yang cukup bagus. Namun, pada tahun 2005 pernah terjadi penurunan produksi sebesar 42.491 ton dari tahun 2004. Penurunan produksi tersebut disebabkan karena penurunan luas panen cabai sehingga produktivitasnya juga ikut mengalami penurunan. Sedangkan peningkatan produksi cabai biasanya disebabkan oleh peningkatan luas panen dan produktivitas. Perkembangan luas panen, produksi dan produktivitas cabai di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Cabai di Indonesia Tahun 2001- 2005

Tahun Luas Panen (Ha) Produksi (Ton) Produktivitas (Ton/Ha) 2001 142.556 580.464 4,07 2002 150.598 635.089 4,22 2003 176.264 1.066.722 6,05 2004 194.588 1.100.514 5,66 2005 187.236 1.058.023 5,65

Sumber : Ditjen Bina Produksi Hortikultura, 2006.

Indonesia pernah tercatat sebagai salah satu negara pengeskpor cabai kering. Sampai dekade 1970-an, jumlah ekspor cabai kering mencapai hampir 7.000 ton dengan nilai lebih dari US$ 3 juta. Namun sejak 1974 ekspor ini terus menurun karena ketidakmampuan dalam menjaga mutu cabai kering. Sebagai gambaran, tahun 1977 volume ekspor cabai Indonesia masih mencapai lebih dari 2.000 ton dengan nilai lebih dari US$ 1 juta. Namun, tahun 1980-an jumlah ekspornya hanya 250 ton lebih dengan nilai hanya US$ 200 ribu saja (Santika, 2006).

Salah satu daerah yang menghasilkan cabai merah di Propinsi Jawa Barat adalah Kabupaten Bogor. Data Dinas Pertanian Kabupaten Bogor (2007) menyebutkan bahwa terdapat tujuh Kecamatan yang memproduksi cabai merah. Luas lahan yang digunakan untuk usahatani cabai merah di Kabupaten Bogor seluas 13.875 hektar. Salah satu kecamatan yang memproduksi cabai merah dengan jumlah yang cukup banyak adalah Kecamatan Cisarua. Produksi cabai merah per kecamatan di Kabupaten Bogor dari tahun 2004- 2007 dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Produksi Cabai Merah per Kecamatan di Kabupaten Bogor Tahun 2004- 2007.

No. Kecamatan 2004 2005 Produksi (Ton) 2006 2007

1 Sukajaya 2.230 1.692 1.418 1.308 2 Rumpin 2.041 2.000 1.001 839 3 Pamijahan 2.666 1.065 6.120 5.878 4 Taman Sari 2.628 3.525 6.852 3.562 5 Mg. Mendung 5.157 4.810 6.335 8.210 6 Cisarua 3.811 1.275 3.697 1.781 7 Sk. Makmur 3.504 3.430 1.069 1.705 TOTAL 22.037 17.797 26.492 23.283

Sumber : Monografi Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor Tahun 2004, 2005, 2006 dan 2007.

Dari Tabel 5 dapat dilihat pada tahun 2004 produksi cabai merah di Kecamatan Cisarua mencapai 3.811 ton. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun berikutnya produksi cabai merah di Kecamatan Cisarua mulai menurun, hal ini disebabkan mulai berkurangnya petani cabai di Kecamatan Cisarua karena sudah beralih ke komoditi lain yang lebih tidak banyak resiko dalam pembudidayaannya, misalnya kol, selada, dan bawang daun. Berbudidaya cabai merah khususnya dengan sistem organik memiliki resiko, antara lain resiko penyakit, resiko terserang hama, pangsa pasar, dan tingkat harga. Saat ini petani cabai di Kecamatan Cisarua untuk terus membangkitkan usahatani cabai merah. Agar bisa terus mempertahankan kebersihan lingkungan dan bebas dari bahan-bahan kimia, para petani di Kecamatan Cisarua juga terus membudidayakan tanaman sayuran lainnya selain cabai merah dengan budidaya organik. Diharapkan dengan membudidayakan cabai secara organik dapat meningkatkan penghasilan petani, karena cabai merupakan salah satu komoditi pertanian yang sangat potensial untuk terus dibudidayakan dan memiliki nilai jual yang tinggi.

1.2 Perumusan Masalah

Naiknya pemintaan produk pertanian organik dunia mendorong keinginan pemerintah Indonesia untuk menjadi salah satu negara produsen produk pertanian organic terbesar di dunia. Untuk itu Departemen Pertanian meluncurkan program

“Go Organic 2010”. Untuk mendukung program ini perlu dikembangkan standar

produksi, pelabelan, dan juga pemasaran pertanian organik. 5

Salah satu kelompok tani yang bergerak di bidang oganik adalah Kelompok Tani “Kaliwung Kalimuncar”. Kelompok Tani ini berada di Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Usahatani sayuran organik sudah sejak tahun 1995 dibudidayakan di desa ini, termasuk untuk cabai merah. Walaupun sudah 10 tahun lebih mengusahakan pertanian organik, para petani masih saja ragu dengan hasil yang diperoleh, khususnya untuk komoditi cabai. Keraguan itu muncul karena membudidayakan sayuran secara organik membutuhkan ketelitian dalam merawatnya, agar hasil yang diperoleh dapat maksimal sehingga ketika dijual tidak menimbulkan kerugian. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua kelompoknya, untuk membudidayakan tanaman cabai perlu modal keberanian yang besar, karena harga di pasar yang selalu tidak menentu. Total seluruh petani yang ada di Kelompok Tani tersebut 120 orang, tetapi yang mengusahakan komoditi cabai merah hanya 57 orang dengan perincian non organik sebanyak 35 orang (61,40%) dan organik sebanyak 22 orang (38,60%).

Desa Tugu Utara termasuk salah satu sentra produksi tanaman organik, mulai dari kol, lotus, cabai, jamur, dan lainnya. Desa ini juga sebagai salah satu

tempat tujuan penelitian bagi mahasiswa, maupun bagi peneliti ilmiah. Dilihat dari segi pangsa pasar, untuk produk organik ini masih sangat sedikit, hanya terdapat di hotel- hotel ataupun restaurant yang khusus menyediakan makanan berbahan baku organik. Karena hal tersebut, maka memberikan motivasi kepada para petani untuk terus membudidayakan sayuran organik, khususnya cabai organik, karena potensi yang dimiliki desa tersebut sangat baik.

Sayuran organik termasuk komoditi mahal, sebab dibutuhkan perawatan yang sangat teliti. Harga yang diterima petani cabai organik saat ini sebesar Rp 20.000,00 sampai Rp 35.000,00 per kilogram, sedangkan harga di petani cabai non organik saat ini sebesar Rp 4.000,00 sampai Rp 8.000,00 per kilogram. Menurut para petani, harga cabai di pasar sangat berfluktuatif, bahkan sangat sensitif. Hal ini disebabkan karena, jika harga sembako meningkat maka harga cabai, baik organik maupun non organik akan ikut naik, apalagi menjelang hari- hari besar keagamaan, seperti puasa dan Idul Fitri.

Cabai dengan budidaya organik merupakan salah satu komoditas yang sangat potensial untuk dikembangkan, karena cabai juga merupakan salah satu sayuran buah yang digemari masyarakat Indonesia, bahkan sebagian besar penduduk Indonesia mengkonsumsi cabai, baik dalam bentuk segar maupun yang sudah diolah. Walaupun produk dari cabai organik tidak sebaik yang dihasilkan oleh produk cabai yang dibudidayakan secara konvensional, tetapi memiliki banyak kelebihan seperti membatasi kemungkinan dampak negatif budidaya kimiawi dalam hal kesehatan dan lingkungan. Dengan budidaya secara organik diharapkan petani dapat meningkatkan pendapatan, selain itu dapat menjadi

contoh untuk petani- petani lain dan masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan dari bahan- bahan kimia yang berbahaya agar dapat hidup lebih sehat.

Permasalahan yang terjadi di Desa Tugu Utara petani lebih memilih untuk berbudidya secara non organik, sebab : 1) Terdapat perbedaan jalur distribusi antara organik dan non organik, dimana jika cabai merah non organik bisa dipasarkan secara cepat melalui tengkulak (pengumpul) atau pasar lokal di Kecamatan tersebut. Sedangkan distribusi non organik tergantung pesanan dan permintaan dari konsumen tertentu 2) Terdapat perbedaan pola pemeliharaan tanaman. Budidaya cabai secara organik harus dilakukan perawatan yang teliti dan kontinyu tanpa menggunakan obat- obatan kimia, sedangkan budidaya secara non organik perawatan/ pemeliharaan hama da penyakit dapat dibasmi dengan menggunakan pestisida berbahan kimia. Dua hal inilah yang menjadi dasar petani untuk tidak memilih bertani secara organik, sehingga sampai sekarang terdapat 35 orang petani yang masih tetap dengan non organik.

Menurut Ketua Kelompok Tani “Kaliwung Kalimuncar”, setelah 10 tahun adanya pertanian organik di desa ini, walaupun hanya 22 orang yang mau mengusahakan secara organik sudah terlihat adanya dampak positif yang ditimbulkan dari pertanian organik bahwa secara finansial lebih banyak mendapatkan keuntungan dibandingkan bila mengusahakan secara non organik, walaupun dengan produksi yang lebih sedikit karena cabai organik harganya lebih mahal. Dampak positif lainnya adalah dapat memperbaiki dan mempertahankan keadaan alam disekitar desa tersebut, karena banyaknya kerusakan alam yang diakibatkan penggunaan bahan- bahan kimia terhadap tanaman lainnya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa adanya keinginan masyarakat untuk kembali ke alam atau back to nature dengan mengkonsumsi bahan makanan yang bebas bahan kimia, sehingga perlu adanya penelitian untuk menganalisis mengenai produk- produk pertanian organik untuk melihat tingkat pendapatan usahatani cabai merah organik sehingga dapat diketahui juga tingkat produktivitas dan biaya produksi yang dikeluarkan sebagai bandingan dengan pertanian non organik, sehingga hasil analisis tersebut bisa dijadikan bahan masukan untuk para petani yang mengusahakan komoditas yang sama. Maka rumusan untuk penelitian ini bila dilihat dari permasalahan yang ada, yaitu :

1. Bagaimana keragaan usahatani cabai organik Kelompok Tani “Kaliwung Kalimuncar” di Desa Tugu Utara?

2. Bagaimana tingkat pendapatan usahatani petani cabai organik bila dibandingkan dengan petani cabai non organik pada Kelompok Tani “Kaliwung Kalimuncar” di Desa Tugu Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasakan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah : 1. Menganalisis keragaan usahatani cabai organik di Kelompok Tani

“Kaliwung Kalimuncar” Desa Tugu Utara.

2. Menganilisis tingkat pendapatan dari kegiatan usahatani cabai, baik organik maupun non organik di Kelompok Tani “Kaliwung Kalimuncar” Desa Tugu Utara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pertanian Non Organik (Konvensional)

Pertanian non organik atau biasa disebut pertanian konvensional merupakan sistem pertanian yang menggunakan faktor- faktor pendukung pada saat produksinya, yang biasanya terbuat dari bahan- bahan kimia, seperti pupuk kimia, pestisida, dan bahan- bahan lainnya yang dapat mendapatkan hasil yang tinggi, baik, dan menarik untuk konsumen. Sistem pertanian yang seperti ini telah ada dari tahun 1960-an, sebagai pilihan kondisi saat itu dimana Indonesia mengalami kekurangan pangan akibat situasi ekonomi dan politik yang tidak menguntungkan ditambah dengan adanya ledakan penduduk yang luar biasa.

Sejak saat itulah terjadi perubahan besar-besaran di tingkat petani dan lingkungannya, dimana saat itu petani yang tidak pernah menggunakan benih hybrida, pupuk kimia dan pestisida, dipaksa menggunakannya. Lahan yang biasa diolah dengan menggunakan ternak, dipaksa diolah dengan traktor dan mesin lainnya. Waduk-waduk dibangun untuk mencukupi kebutuhan air sepanjang tahun. Infrastruktur desa seperti jalan, pasar, KUD juga dibangun untuk mempermudah penjualan produk pertanian mereka serta dalam rangka penyaluran kredit.

Kerusakan-kerusakan struktur tanah, polusi air, pencemaran lingkungan akibat penggunaan pupuk dan pestisida buatan pabrik menghasilkan produk-produk pertaniannya mengandung racun. Kesehatan manusia (konsumen) terancam. Berbagai penyakit yang ditengarai sebagai akibat penggunaan pupuk dan pestisida pabrik adalah munculnya penyakit-penyakit baru yang dulu tidak

ada, misalnya kanker, bayi lahir mati (infant mortality) atau lahir cacat, dan sebagainya. Kenyataan ini memicu kesadaran orang untuk mencari alternatif pangan yang lebih sehat.

2.2 Pertanian Organik

2.2.1 Definisi Pertanian Organik

Pertanian organik merupakan sistem pertanian yang mendorong terbentuknya tanah, tanaman, dan hewan yang sehat dengan melakukan praktek- praktek budidaya seperti daur ulang hara pada bahan bakar organik, rotasi tanaman, pengolahan tanah yang tepat, serta menghindarkan bahan kimia, baik berupa pupuk maupun pestisida. Sistem pertanian organik ini berpijak pada kesuburan tanah sebagai kunci keberhasilan produksi dengan memperhatikan kemampuan alami dari tanah, tanaman, dan hewan untuk menghasilkan kualitas yang baik bagi hasil pertanian maupun lingkungan (Dirjen Bina Produksi Hortikultura, 2001).

United States Departement of Agriculture (USDA) dalam Dirjen Bina

Produksi Hortikultura, 2001 mendefinisikan pertanian organik sebagai sistem produksi yang menghindarkan penggunaan senyawa- senyawa sintetik pupuk, pestisida, zat pengatur tumbuh, bahan aktif dan pakan ternak. Sistem pertanian organik tergantung kepada rotasi tanaman, residu tanaman, pupuk kandang, pupuk hijau, limbah organik, di luar pertanian dan aspek- aspek pengendalian hama secara biologis untuk memelihara produktivitas dan pengolahan tanah, menyediakan hara tanaman dan mengendalikan serangga, gulma, organisme pengganggu tanaman lain.

Pracaya (2006) mendefinisikan pertanian organik sebagai sistem pertanian (dalam hal bercocok tanam) yang tidak mempergunakan bahan kimia, tetapi menggunakan bahan organik. Bahan kimia tersebut dapat berupa pupuk, pestisida, hormon pertumbuhan dan lain sebagainya. Prinsip pertanian organik yaitu berteman akrab dengan lingkungan, tidak mencemarkan dan merusak lingkungan hidup.

Pengusaha Agribisnis terkenal di Indonesia, Bob Sadino (2005) mengatakan pertanian organik sebagai pembaruan dari sistem budidaya pertanian konvensional yang berpihak pada kelestarian lingkungan serta aspek kesehatan konsumennya. Gerakan pembaruan ini berawal dari keprihatinan dalam menyikapi dampak negatif revolusi hijau. Masukan teknologi dalam budidaya pertanian seperti kimia pertanian, pupuk buatan, mekanisasi dan system budidaya monokultur yang dilakukan secara kurang berhati- hati telah mengakibatkan penurunan kualitas dan daya dukung alam untuk budidaya pertanian yang berkelanjutan.

2.2.2 Prinsip dan Tujuan Pertanian Organik

Sutanto (2002) menyebutkan tujuan jangka panjang yang akan dicapai melalui pengembangan pertanian organik adalah sebagai berikut :

1. Melindungi dan melestarikan keragaman hayati serta fungsi keragaman dalam bidang pertanian.

2. Memasyarakatkan kembali budidaya organik yang sangat bermanfaat dalam mempertahankan dan meningkatkan produktivitas lahan sehingga menunjang kegiatan budidaya pertanian yang berkelanjutan.

3. Membatasi terjadinya pencemaran lingkungan hidup akibat residu pestisida dan pupuk, serta bahan kimia pertanian lainnya.

4. Mengurangi ketergantungan petani terhadap masukan dari luar yang berharga mahal dan menyebabkan pencemaran lingkungan.

5. Meningkatkan usaha konservasi tanah dan air serta mengurangi masalah erosi akibat pengolahan tanah yang intensif.

6. Mengembangkan dan mendorong kembali menculnya teknologi pertanian organik yang telah dimiliki petani secara turun- temurun, dan merangsang kegiatan penelitian pertanian organik oleh lembaga penelitian dan universitas.

7. Membantu meningkatkan kesehatan masyarakat dengan cara menyediakan produk- produk pertanian bebas pestisida, residu pupuk, dan bahan kimia pertanian lainnya.

8. Meningkatkan peluang pasar produk organik, baik domestik maupun global dengan jalan menjalin kemitraan antara petani dan pengusaha yang bergerak dalam bidang pertanian.

International Federation Organic Agriculture Movement (1990) dalam

Sutanto (2002) mempunyai prinsip- prinsip yang harus dipertimbangkan dalam mengembangkan pertanian organik, antara lain :

1. Melalui pertanian organik dihasilkan makanan dengan kualitas nutrisi yang tinggi dan dalam jumlah yang cukup.

2. Melaksanakan interaksi yang bersifat sinergisme dengan sistem daur ulang alami yang mendukung semua bentuk kehidupan yang ada.

3. Mendorong dan meningkatkan daur ulang dalam sistem usahatani dengan mengaktifkan kehidupan biologi (flora dan fauna), tanaman dan hewan.

4. Memelihara dan meningkatkan kesuburan tanah secara keseluruhan. 5. Memanfaatkan sumber daya terbarukan (renewable resources) yang

berasal dari sistem usahatani itu tersendiri.

6. Memanfaatkan barang- barang yang bisa didaur ulang, baik dari dalam maupun di luar usahatani.

7. Menciptakan keadaan yang memungkinkan ternak melaksanakan gatra dasar sesuai dengan habitatnya.

8. Membatasi terjadinya bentuk pencemaran akibat kegiatan pertanian. 9. Mempertahankan keanekaragaan hayati, termasuk pelestarian habitat

tanaman dan hewan.

10. Memberikan jaminan pada produsen (petani) sesuai hak asasi manusia dalam memenuhi kebutuhan dasar serta memperoleh penghasilan dan kepuasan dari pekerjaannya, termasuk lingkungan bekerja yang aman. 11. Mempertimbangkan dampak yang lebih luas kegiatan usahatani

terhadap kondisi lingkungan fisik dan sosial.

2.3 Definisi Sayuran

Tanaman sayur dapat berbentuk perdu, rumput, semak, atau pohon. Bentuk pertumbuhannya tegak pendek, menjulang, atau menjalar dengan hasil berupa umbi, bunga, buah atau biji. Tanaman sayur dapat berperan penting dalam kehidupan sehari- hari. Awalnya tanaman sayuran ini dikenal sebagai tanaman

perkebunan rakyat, namun sekarang lebih dikenal dengan nama hortikultura (Sunarjono, 2006).

2.3.1 Karakteristik Cabai Merah (Capisicum annum L. var longum L. Sendt) Cabai atau lombok adalah tanaman semusim berbentuk perdu. Tanaman ini berakar tunggang dengan banyak akar samping yang dangkal. Batangnya tidak berbulu, tetapi banyak cabang. Daunnya panjang dengan ujung runcing (oblongus

acutus). Cabai berbunga sempurna dengan benang sarinya tidak berlekatan

(lepas). Umumnya bunga berwarna putih, namun ada pula yang ungu dan bunga cabai berbentuk terompet kecil.

Buah yang masih muda berwarna hijau, tetapi ada pula yang putih kekuningan. Buah tua umumnya berwarna merah atau kuning. Banyak biji di dalam ruangan buah, daging buahnya berupa keping- keping tidak berair. Biji tersebut melekat pada placenta. Buah cabai mengandung zat capsicin yang pedas dan merangsang. Cabai mengandung minyak atheris yang memberi rasa pedas dan panas. Selain itu, buah cabai banyak mengandung vitamin A dan vitamin C.

Ada dua golongan tanaman cabai yang terkenal yaitu cabai besar (Capisicum annuum L.) dan cabai kecil (Capisicum frutescens L.). Jenis cabai yang termasuk ke dalam golongan cabai besar adalah cabai merah (Capisicum

annum L. var longum L. Sendt). Cabai tersebut buahnya panjang dengan ujungnya

runcing dan posisinya menggantung pada ketiak daun. Ketika muda warna buahnya hijau, setelah tua berubah menjadi merah.

2.3.2 Budidaya Tanaman Cabai Merah Non Organik

Cabai dapat dengan mudah ditanam, baik di dataran rendah maupun dataran tinggi. Syarat agar tanaman cabai tumbuh baik adalah tanah berhumus (subur), gembur, bersarang, dan pH tanahnya antara 5-6. Tanaman cabai tidak tahan hujan, terutama pada waktu berbunga, karena bunga- bunganya akan mudah gugur. Jika tanahnya kebanyakan air atau becek, tanaman mudah terserang penyakit layu. Oleh karena itu, waktu tanam cabai yang baik ialah pada awal musim kemarau. Namun cabai juga dapat ditanam pada saat musim penghujan asalkan drainasenya baik.

1. Cara Tanam

Cabai dikembangbiakkan dengan biji yang diambil dari buah tua atau yang berwarna merah. Biji tersebut disemaikan terlebih dahulu. Tanah persemaian ini sebaiknya dicampur dengan pupuk kandang supaya bibitnya lekas besar. Biji akan tumbuh setelah empat sampai tujuh hari kemudian. Untuk lahan seluas 1 hektar diperlukan 500 gram biji dengan daya kecambah 75 persen.

Sebelum ditanam, tanah yang akan ditanami cabai dicangkul dan diberi pupuk kandang. Pupuk kandang ini sebaiknya diletakkan di dalam lubang kecil yang dibuat lurus dengan jarak antar lubang 50-60 cm dan jarak antar baris 60-70 cm, tergantung kepada jenis yang akan ditanam. Setelah bibit berumur 1-1,5 bulan (kira-kira tingginya 10-15 cm), bibit dipindahkan ke lubang tersedia. Satu bulan setelah tanam, tanaman diberi pupuk buatan. Pupuk tersebut merupakan campuran urea, TSP, dan KCL dengan perbandingan 1: 2: 1 sebanyak 10 gram tiap tanaman. Oleh karena itu,

diperlukan 150 kg urea, 300 kg TSP dan 150 kg KCL. Pada tanah tandus, pupuk urea dapat diberikan sampai 200 kg per hektar. Pupuk buatan ini diberikan di sekeliling tanaman sejauh 5 cm dari batangnya. Saat tanaman berumur dua bulan sebaiknya diberi urea susulan 150 kg/ ha.

2. Pemeliharaan Tanaman

Pemeliharaan tanaman cabai tidak terlalu sulit, dengan cara membersihkan rumput pengganggu, menjaga ketersediaan air, dan memberantas hama serta penyakit. Hama yang sering menyerang tanaman cabai ialah lalat buah (Dacus ferrugineus), kutu daun (Myzus persicae), dan tungu merah (Tetranycus sp.). Lalat buah merusak dengan menusuk buah cabai hingga berguguran. Pemberantasan hama ini dengan penyemprotan Kelthane 0,1- 0,2%.

Penyakit yang sering mengancam tanaman cabai adalah penyakit busuk buah. Penyakit ini disebabkan cendawan Collectrichum nigrum. Cendawan

Oeidium sp. menyebabkan penyakit gugur daun, sedangkan cendawan Phytophthora capsici penyebab terjadinya penyakit busuk daun. Penyakit

busuk daun dan busuk buah tersebut dapat dicegah dengan disemprotkan Dithane M-45 atau Anthracol 0,2%.

Penyakit utama yang sering menggagalkan tanaman cabai besar ialah penyakit yang disebabkan virus daun keriting (TMV). Virus TMV ditularkan kutu daun. Virus tersebut merusak daun muda sehingga menjadi keriting atau menggulung dan mengecil. Penyakit ini sampai kini belum dapat diberantas sehingga bila ada tanaman yang terserang lebih baik dicabut dan dibuang agar tidak menular ke tanaman yang lain.

3. Pemanenan

Pemungutan buah pertama dapat dilakukan setelah tanaman berumur empat bulan. Tanaman yang baik dapat menghasilkan buah 4- 10 ton buah per hektar. Buah cabai mempunyai pasaran yang luas, baik dalam atau luar negeri. Dalam bentuk olahan (sambal atau tepung) telah dipasarkan sampai Eropa dan Amerika. Akan tetapi, harga cabai tidak stabil. Harga dapat berkisar antara Rp.1.000,- sampai Rp.15.000,- per kilogram tergantung musim panen dan hari besar.

2.3.3 Budidaya Tanaman Cabai Merah Organik

Cabai merupakan komoditas sayuran yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan dapat tumbuh di berbagai jenis tanah, dengan ketinggian tempat 1-1.200 mdpl. Masalah utama dalam budidaya cabai adalah tingginya serangan hama/ penyakit yang secara ekonomis dapat menurunkan produkitifitas, penggunaan pestisida kimia yang kurang bijaksana berdampak pada lingkungan dan tidak aman untuk dikonsumsi. Untuk mengurangi penggunaan pestisida kimia diperlukan teknologi inovasi penggunaan pupuk dan pestisida organik. Budidaya cabai organik tidak terlepas dari penggunaan pupuk organik dan pestisida organik, untuk itu kondisi lahan harus diketahui agar produktifitas dari cabai yang diusahakan tidak menurun. Permasalahan utama dalam pengembangan cabai organik adalah memiliki produktifitas sedikit lebih rendah, penampilan fisik yang kurang prima/ kurang bagus dibanding dengan tanaman yang dibudidayakan secara kimia. Untuk menghasilkan penampilan fisik yang prima perlu dilakukan sortiran.

Keunggulan produk cabai organik adalah aman dikonsumsi, tidak mengandung residu pestisida dan zat kimia yang beracun, rasa lebih enak dan tidak cepat busuk.

1. Cara Tanam

Pemilihan lahan dan lokasi untuk tanaman cabai organik harus bebas dari bahan kimia sintetis, dan bila lahan yang ditanami berasal dari lahan non organik maka harus dikonversi ke lahan organik secara bertahap dengan cara diberi pupuk organik (kompos atau pupuk kandang). Benih yang digunakan sebaiknya tidak berasal dari produk hasil rekayasa genetik, menggunakan benih lokal atau produk cabai organik, untuk penyemaian juga dilakukan tanpa menggunakan bahan kimia.

Agar tanaman tumbuh sehat, maka kesuburan tanah harus dijaga dengan selalu menambah bahan organik ke dalam tanah melalui pemberian pupuk alami atau kompos/pupuk kandang yang telah difermentasi. Agar kandungan hara pupuk organik yang diberikan banyak mengandung unsur hara yang cukup bagi tanaman, maka bahan-bahan pembuat pupuk tersebut harus diperkaya dengan bahan tambahan yang banyak mengandung unsur hara makro dan mikro seperti tepung ikan, tepung tulang, tepung darah, dan lain- lain.

Agar tanaman cabai yang ditanam secara organik tidak nampak kekurangan unsur hara, pemupukan tambahan juga perlu diberikan pada periode perkembangan tanaman dengan tujuan untuk mencegah tanaman tidak kekurangan hara, pemupukan susulan dengan menggunakan PPC organik interval 10 hari.

2. Pemeliharaan Tanaman

Secara umum pemeliharaan meliputi penyiangan, pengendalian hama penyakit, pemasangan ajir atau bambu untuk menghindari robohnya tanaman cabai. Penyiangan dilakukan minimal dua kali per musim tanam yaitu menjelang dilakukan pemupukan susulan. Pengendalian hama dan penyakit tanaman dengan menggunakan konsep PHT dengan pestisida nabati dan hayati (Organem, Mitol, Trichoderma) dan pemasangan ajir pada setiap tanaman.

3. Panen dan Pasca Panen

Tanaman cabai dapat dipanen bila buah berukuran penuh dengan kulit matang awal dan berwarna merah., dengan umur panen sekitar 90-100 hari setelah tanam. Pemetikan buah hendaknya dilakukan dengan mengikutkan tangkai buahnya. Bila tangkai buahnya tidak diikutkan, biasanya buahnya tidak bisa bertahan lama setelah dipetik. Saat panen sebaiknya sekaligus dipilih tanaman yang sehat untuk dijadikan induk penghasil benih pada penanaman berikutnya. Tanaman yang terpilih kemudian dipelihara buahnya sampai benar- benar tua, setelah tua buah tersebut dipetik, dijemur, dan bijinya disortir untuk mendapatkan biji yang sehat. Pada pemrosesan hasil panen harus diusahakan sedemikian rupa agar terhindar dari kontaminasi dengan bahan kimia sintetis, untuk itu perlakuan penyimpanan harus diperhatikan dan diusahakan setelah cabai dipanen, disortir dan dikemas dengan baik.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai Analisis Usahatani Cabai Organik belum pernah dilakukan sebagai topik penelitian di IPB.Tetapi, sebelumnya telah ada beberapa penelitian mengenai analisis usahatani sayuran, baik organik maupun non organik, diantaranya yang pernah dilakukan oleh Nurliah (2002), dengan judul Analisis Pendapatan Usahatani dan Pemasaran Cabai Merah Keriting di Desa Sindangmekar, Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Garut. Hasil pennelitian diperoleh bahwa hasil produksi cabai merah keriting petani dalam satu musim tanam untuk luasan satu hektar sebesar 10.714,3 kg, harga jual rata- rata yang terjadi di tingkat petani sebesar Rp. 3.000 sehingga total penerimaan sebesar Rp. 32.142.900. Biaya tunai terbesar yang dikeluarkan adalah untuk tenaga kerja luar keluarga sebesar Rp. 4.032.480 atau sebesar 26,86%. Biaya tunai terbesar kedua adalah pestisida sebesar Rp. 3.375.710 atau sebesar 22,49%. Selain biaya tunai, dihitung pula biaya yang diperhitungkan yang terdiri dari tenaga kerja dalam keluarga, penyusutan alat dan sewa tanah. Petani memperoleh pendapatan atas biaya total sebesar Rp. 17.131.413 per hektar dengan R/C yang diperoleh sebesar 2,14. Sedangkan saluran pemasaran yang ada di Desa Sindangmekar berjumlah empat saluran. Saluran pemasaran ini melibatkan beberapa lembaga pemasaran yang meliputi pedagang pengumpul, pedagang grosir, dan pedagang pengecer.

Penelitian lain dilakukan oleh Ramadhan (2004) dengan judul Analisis Pendapatan Usahatani Sayuran di Lahan Tidur (Studi Kasus di Kelurahan Ancol, Jakarta Utara). Hasil analisis pendapatan usahatani diperoleh penerimaan petani setiap tahun sebesar Rp. 10.488.000,- per ha atau Rp. 668.550,- per luas lahan rata-rata (637,5 m2) dengan biaya totalnya Rp.4.070.030,- per ha atau Rp.

343.820,- per luas lahan rata- rata. Produksi setiap jenis sayuran rata- rata per ha/ tahun adalah 2.356 kg bayam, 2.337 kg kangkung, dan 2.299 kg sawi hijau. Pendapatan atas biaya tunai adalah sebesar Rp. 7.374.000,- per ha/ tahun, sehingga pendapatan bersih petani setelah dikurangi biaya yang diperhitungkan per tahun mencapai Rp 6.417.970,- per ha atau Rp. 324.720,- per luas lahan rata- rata. R/C ratio atas biaya total untuk satuan ha/ tahun adalah 2,57 dan untuk satuan per luas rata- rata/ tahun diperoleh 1,94. Ini menunjukkan bahwa usahatani dengan memanfaatkan lahan tidur di Kelurahan Ancol layak untuk terus dijalankan. Pendapatan yang diperoleh petani hanya memberikan kontribusi rata- rata 11 persen dari total pendapatan rumah tangga mereka.

Selanjutnya penelitian yang pernah dilakukan oleh Ningsih (2005) dengan judul Analisis Usahatani Hidroponik Paprika di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa besar penyerapan tenaga kerja usahatani hidroponik paprika jika dihitung hari kerja selama satu musim tanam 240 hari yaitu Tenaga Kerja Dalam Keluarga (TKDK) untuk petani golongan I (yang memiliki luas lahan <1.900 m2) adalah 202,9 HOK, sedangkan Tenaga Kerja Luar Keluarga (TKLK) sekitar 65,5 HOK. Petani golongan II (yang memiliki luas lahan >1.900 m2) membutuhkan TKDK sekitar 180,2 HOK dan TKLK 85,5 HOK per musim tanam. Untuk setiap tanaman, pekerja tetap paprika dibayar sebesar Rp 100,- sampai Rp 150,- per tanaman dan gaji dibayarkan setiap bulan. Pendapatan atas biaya tunai dan pendapatan atas biaya total yang dihasilkan usahatani paprika hidroponik golongan I adalah lebih besar daripada petani golongan II. Petani golongan I memiliki pendapatan atas biaya tunai sebesar Rp. 11.753.567,90 dan pendapatan atas biaya totalnya sebesar

Rp. 8.612.819,20 per musim tanam, sedangkan besarnya pendapatan atas biaya tunai dan biaya total untuk golongan II adalah Rp 10.546.489,50 dan Rp 7.913.911,90 selama satu musim tanam. Dari perhitungan, diperoleh nilai rasio R/C atas biaya tunai petani paprika golongan I adalah sebesar 2,7, sedangkan petani golongan II memiliki nila rasio R/C atas biaya tunai sebesar 2,4. Rasio R/C atas biaya total untuk petani paprika golongan I adalah 1,9, sedangkan petani paprika golongan II memiiliki nilai rasio R/C atas biaya tunai sebesar 1,7.

Iryanti (2005), melakukan penelitian dengan judul Analisis Usahatani Komoditas Tomat Organik dan Anorganik (Studi Kasus: Desa Batulayang, Kecamatan Cisarua, Bogor). Dari analisis ini diperoleh bahwa sistem usahatani tomat organik yang dilakukan oleh petani di Desa Batulayang secara umum sama dengan sistem usahatani tomat secara konvensional/ anorganik. Perbedaan yang terdapat dalam usahatani tomat secara organik dan anorganik adalah tidak adanya penggunaan pupuk kimia dalam sistem usahatani organik. Rata- rata produksi tomat yang dihasilkan petani organik untuk luasan rata- rata lahan 0,18 ha sebanyak 4.589,24 kg dan untuk 1 ha yaitu sebanyak 25.495,75 kg, sedangkan produksi tomat yang dihasilkan petani anorganik untuk luasan rata- rata lahan 0,15 ha sebanyak 4.515,95 kg dan untuk 1 ha yaitu sebanyak 30.106,33 kg. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan pupuk kimia dapat mempengaruhi produksi tomat. Namun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa petani yang berusahatani tomat secara organik memperoleh pendapatan atas biaya tunai pada luasan lahan 0,18 ha sebesar Rp. 6.280.275,85 sedangkan pada luasan lahan 1 ha pendapatan atas biaya tunai sebesar Rp. 34.890.421,39. Pendapatan atas biaya total yang diperoleh pada luasan lahan 0,18 ha untuk tomat organik sebesar Rp. 5.728.221,46

sedangkan pendapatan total pada luas lahan 1 ha sebesar Rp. 31.823.452,55. Pendapatan atas biaya tunai yang diperoleh dari tomat anorganik untuk lahan 0,15 dan 1 ha masing-masing adalah Rp. 4.083.678,56 dan Rp. 27.224.490,96 sedangkan pendapatan atas biaya total yang diperoleh pada lahan 0,5 dan 1 ha masing-masing adalah Rp. 3.579.549,60 dan Rp. 23.863.631,23.

Khairina (2006), juga melakukan penelitian mengenai Analisis Pendapatan Usahatani dan Pemasaran Wortel dengan Budidaya Organik (Studi Kasus: Desa Citeko, Kecamatan Cisarua, Bogor), dengan hasil bahwa analisis pendapatan terbesar, baik atas biaya tunai maupun atas biaya total diterima oleh petani wortel organik sebesar Rp.8.577.806,08 per hektar dan Rp.6.715.338,37 per hektar. Besarnya nilai perbandingan R/C petani wortel organik atas biaya total dan biaya tunai adalah 2,28 dan 3,53. Artinya setiap Rp 1,00 biaya yang dikeluarkan oleh petani wortel organik menghasilkan penerimaan sebesar Rp 2,28 untuk biaya total yang dikeluarkan dan Rp 3,53,- untuk biaya tunai yang dikeluarkan. Sedangkan nilai perbandingan R/C atas biaya total dan R/C atas biaya tunai petani wortel konvensional adalah 1,70 dan 2,48. Dari nilai perbandingan R/C atas biaya tunai dan biaya total petani responden wortel organik memiliki nilai perbandingan yang lebih tinggi dibandingkan petani wortel konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa usahatani wortel organik lebih menguntungkan dibandingkan usahatani wortel konvensional. Pada penelitian ini, dikarenakan tidak adanya pemasaran khusus untuk pemasaran wortel organik, maka pemasaran antara wortel organik dan wortel konvensional masih tergabung dalam satu jalur pemasaran wortel pada umumnya. Harga yang berlaku antara komoditas wortel organik dan wortel konvensional sama tanpa ada perbedaan.

Dari adanya penelitian terdahulu, maka dapat dilihat bahwa terdapat persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Persamaannya adalah sama-sama menganalisis tentang pendapatan yang dihasilkan oleh petani, baik pada komoditas cabai ataupun komoditas lainnya seperti tomat dan wortel yang juga dibudidayakan secara organik. Dari studi terdahulu, hasil analisis menggambarkan bahwa pendapatan petani organik lebih menguntungkan dibandingkan dengan petani anorganik. Untuk perbedaanya yaitu lokasi penelitian yang berbeda, komoditi yang berbeda dan responden/ petani yang digunakan juga berbeda, sehingga hasil yang diharapkan juga berbeda dengan penelitian lainnya.

BAB III

KERANGKA PEMIKIRAN

3.1 Kerangka Pemikiran Teoritis3.1.1 Konsep Usahatani

Beberapa definisi mengenai ilmu usahatani sudah banyak dikemukakan oleh mereka yang melakukan analisis usahatani diantaranya yang dikemukakan oleh Soeharjo dan Patong (1973), yaitu usahatani adalah kombinasi yang tersusun (organisasi) dari alam, kerja dan modal yang ditujukan kepada produksi di lapangan pertanian. Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa komponen dalam usahatani tersebut terdiri dari alam, tenaga kerja, modal dan manajemen atau pengelolaan (organisasi). Alam, tenaga kerja dan modal merupakan unsur usahatani yang mempunyai bentuk, sedangkan pengelolaan tidak, tetapi keberadaannya dalam proses produksi dapat dirasakan.

Hernanto (1996) berpendapat bahwa keadaan usahatani yang satu dengan yang lain berbeda dari segi luas,kesuburan, tanaman yang ditanam serta hasilnya. Setiap bagian lahan berbeda kemampuan dan variasinya. Hal ini membuat usahatani yang ada di atasnya juga bervariasi. Demikian juga manusia yang beragam menyebabkan beragam juga putusan yang ditetapkan untuk usahataninya. Secara umum beragamnya usahatani dipengaruhi oleh aspek-aspek sosial, ekonomi dan politik yang ada di lingkungan usahataninya.

Terdapat beberapa definisi usahatani yang diambil dari buku Suratiyah (2006), yaitu :

1. Menurut Daniel, ilmu usahatani adalah ilmu yang mempelajari cara- cara petani mengkombinasikan dan mengoperasikan berbagai faktor produksi

seperti lahan, tenaga, dan modal sebagai dasar bagaimana petani memilih jenis dan besarnya cabang usahatani berupa tanaman atau ternak sehingga memberikan hasil maksimal dan kontinyu.

2. Menurut Efferson, ilmu usahatani merupakan ilmu yang mempelajari cara- cara mengorganisasikan dan mengoperasikan unit usahatani dipandang dari sudut efisiensi dan pendapatan yang kontinyu.

3. Menurut Vink (1984), ilmu usahatani merupakan ilmu yang mempelajari norma- norma yang digunakan untuk mengatur usahatani agar memperoleh pendapatan yang setinggi- tingginya.

4. Menurut Prawirokusumo (1990), ilmu usahatani adalah ilmu terapan yang membahas atau mempelajari bagaimana membuat atau menggunakan sumberdaya secara efisien pada suatu usaha pertanian, peternakan, atau perikanan. Selain itu, juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana membuat dan melaksanakan keputusan pada usaha pertanian, peternakan atau perikanan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati oleh petani/ peternak tersebut.

Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan melalui produksi pertanian yang berlebih maka diharapkan memperoleh pendapatan tinggi. Dengan demikian harus dimulai dengan perencanaan untuk menentukan dan mengkoordinasikan penggunaan faktor- faktor produksi pada waktu yang akan datang secara efisien sehingga dapat diperoleh pendapatan yang maksimal.

Faktor- faktor yang bekerja dalam usahatani adalah faktor alam, tenaga kerja dan modal. Alam merupakan faktor yang sangat menentukan usahatani. Yang termasuk dalam faktor alam dapat dibedakan menjadi dua, yaitu faktor tanah dan

lingkungan alam sekitarnya. Faktor tanah misalnya jenis tanah dan kesuburannya. Faktor alam sekitar yakni iklim yang berkaitan dengan ketersediaan air, suhu dan lain sebagainya. (Suratiyah, 2006)

Tenaga kerja adalah salah satu unsur penentu, terutama bagi usahatani yang sangat tergantung dengan musim. Kelangkaan tenaga kerja berakibat mundurnya penanaman sehingga berpengaruh pada pertumbuhan tanaman, produktivitas, dan kualitas produk. Tenaga kerja dalam usahatani memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan tenaga kerja dalam usaha bidang lain yang bukan pertanian. Karakteristik tenaga kerja bidang usahatani menurut Tohir (1983) adalah sebagai berikut :

1. Keperluan akan tenaga kerja dalam usahatani tidak kontinyu dan tidak merata.

2. Penyerapan tenaga kerja dalam usahatani sangat terbatas. 3. Tidak mudah distandarkan, dirasionalkan, dan dispesialisasikan.

4. Beraneka ragam coraknya dan kadang kala tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Modal adalah syarat mutlak berlangsungnya suatu usaha, demikian pula dengan usahatani. Menurut Vink dalam Suratiyah (2006) benda- benda termasuk tanah yang dapat mendatangkan pendapatan dianggap sebagi modal. Dalam pengertian ekonomi, modal adalah barang atau uang yang bersama- sama dengan faktor produksi lain dan tenaga kerja serta pengelolaan menghasilkan barang- barang baru, yaitu produksi pertanian. Pada usahatani yang dimaksud dengan modal adalah (Hernanto, 1996) :

2. Bangunan- bangunan (gudang, kandang, pabrik, dan lain-lain) 3. Alat- alat pertanian (traktor, sprayer, cangkul, parang, dan lai-lain) 4. Tanaman, ternak dan ikan di kolam

5. Bahan- bahan pertanian (pupuk, bibit, obat- obatan) 6. Piutang di bank

7. Uang tunai. 3.1.2 Penerimaan Usahatani

Menurut Soekartawi dkk (1986), penerimaan usahatani adalah nilai produk total usahatani dalam jangka waktu tertentu. Penerimaan cabang usaha adalah jumlah salah satu produk usahatani dalam jangka waktu tertentu. Penerimaan ini mencakup produk yang dijual, dikonsumsi rumah tangga petani, digunakan dalam usahatani untuk bibit, digunakan pembayaran, dan yang disimpan. Penerimaan ini dinilai berdasarkan perkalian antara total produksi dengan harga pasar yang berlaku.

Soeharjo dan Patong (1973) menyebutkan bahwa penerimaan usahatani berwujud tiga hal, yaitu :

1. Hasil penjualan tanaman, ternak, ikan atau produk yang akan dijual. Adakalanya yang dijual ialah hasil ternak, misalnya susu, daging dan telur. Adakalanya pula yang dijual adalah hasil dari pekarangan yaitu, pisang, kelapa, dan lain- lain.

2. Produk yang dikonsumsi pengusaha dan keluarganya selama melakukan kegiatan.

3. Kenaikan nilai inventaris. Nilai benda- benda inventaris yang dimiliki petani, berubah- ubah setiap tahun. Dengan demikian akan ada perhitungan. Jika terjadi kenaikan nilai benda- benda inventaris yang dimiliki petani, maka selisih nilai akhir tahun dengan nilai awal tahun perhitungan merupakan penerimaan usahatani.

3.1.3 Pendapatan Usahatani

Pendapatan usahatani adalah selisih antara penerimaan dan semua biaya. Analisis pendapatan usahatani mempunyai kegunaan bagi petani maupun bagi pemilik faktor produksi. Ada dua tujuan utama dari analisis pendapatan, yaitu menggambarkan keadaan sekarang suatu kegiatan usaha, dan menggambarkan keadaan yang akan datang dari perencanaan atau tindakan.

Bagi seorang petani analisis pendapatan memberikan bantuan untuk mengukur apakah kegiatan usahanya pada saat ini berhasil atau tidak. Pendapatan cabang usaha adalah selisih antara penerimaan cabang usaha yang diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan. Pendapatan usahatani akan berbeda untuk setiap petani, dimana perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan faktor produksi, tingkat produksi yang dihasilkan dan harga jual yang tidak sama hasilnya.

Untuk mengukur pendapatan beberapa perhitungan dapat digunakan. Pilihan bergantung pada tingkat perkembangan usahataninya. Ada usahatani yang menggunakan tenaga kerja dari keluarga sehingga lebih tepat jika pendapatan itu dihitung sebagai pendapatan yang berasal dari kerja keluarga. Dalam hal yang demikian, kerja keluarga tidak usah dihitung sebagai pengeluaran. Ada pula usahatani yang menggunakan tenaga kerja yang diupah. Dalam hal yang demikian, upah kerja dihitung sebagai pengeluaran.

Prinsip penting yang perlu diketahui dalam menganalisis mengenai pendapatan pada usahatani adalah keterangan mengenai keadaan penerimaan dan keadaan pengeluaran. Penerimaan didapat dari hasil perkalian antara berapa besar produksi yang dicapai dan dapat dijual dengan harga satuan komoditi tersebut di pasar. Pengeluaran usahatani dapat diperoleh dari perolehan nilai penggunaan faktor produksi serta seberapa besar penggunaanya pada suatu proses produksi yang bersangkutan (Soekartawi dkk, 1986).

Salah satu ukuran efisiensi usahatani adalah rasio imbangan penerimaan dan biaya (Return and Cost). Alat analisis ini dapat dipakai untuk melihat keuntungan relatif dari suatu kegiatan usahatani berdasarkan perhitungan finansial. Yang menjadi titik perhatian di sini adalah unsur biaya yang merupakan unsur modal. Dalam analisis ini akan dikaji seberapa jauh setiap nilai rupiah biaya yang digunakan dalam kegiatan usahataninya dapat memberikan sejumlah nilai penerimaan sebagai manfaatnya (Soeharjo dan Patong, 1973).

3.2 Kerangka Pemikiran Operasional

Tumbuhnya kesadaran masyarakat akan kesehatan dan untuk hidup dengan makanan yang sehat sudah mulai tumbuh beberapa tahun terakhir. Hal ini disebabkan, banyaknya media yang memberitakan kasus-kasus makanan yang memiliki kandungan kimiawi yang berbahaya untuk tubuh manusia, bahkan banyak yang menyebabkan kematian.

Mulai tahun 2010 pemerintah Indonesia mencanangkan gerakan “Go

Organic” dimana program ini bisa mengajak masyarakat Indonesia untuk kembali

hidup sehat dan kembali sadar lingkungan, sebab dari tahun ke tahun semakin banyak penyakit yang ditimbulkan oleh manusia sendiri, yaitu dari makanan yang

mengandung bahan-bahan berbahaya, misalnya formalin, bahan pewarna, dan pengawet. Oleh karena itu, beberapa tahun belakangan permintaan terhadap produk-produk organik mulai dilirik baik dari konsumen maupun produsen (petani), walaupun biasanya yang mengkonsumsi produk organik hanya masyarakat ekonomi menengah keatas.

Melalui budidaya organik diharapkan dapat terus menjaga kelestarian lingkungan, seperti dari polusi udara akibat terlalu banyak menggunakan pestisida, juga dapat memutus rantai ekosistem di sekitar kebun. Berusahatani secara organik juga diharapkan untuk petani dapat meningkatkan pendapatan mereka. Salah satu komoditi jenis sayuran yang dapat dibudidayakan secara organik adalah cabai merah. Cabai dengan budidaya organik merupakan salah satu komoditas yang sangat potensial untuk dikembangkan, karena cabai juga merupakan salah satu sayuran buah yang digemari masyarakat Indonesia, bahkan sebagian besar penduduk Indonesia mengkonsumsi cabai, baik dalam bentuk segar maupun yang sudah diolah.

Salah satu sentra produksi cabai dan sayuran organik di Propinsi Jawa Barat adalah di Desa Tugu Utara, tepatnya di Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, tetapi belum semua petani di desa ini berbudidaya secara organik. Dikembangkannya kembali pertanian organik di desa ini adalah untuk dapat memperbaiki keadaan alam/ lingkungan sekitar yang sudah mulai rusak karena pengaruh penggunaan bahan-bahan kimia yang terus-menerus. Harapan lain dari pengembangan secara organik adalah untuk dapat meningkatkan pendapatan para petani di desa tersebut. Walaupun telah lebih dari 10 tahun mengusahakan organik, petani di desa tersebut belum semuanya menggunakan sistem budidaya

organik. Dari keseluruhan jumlah petani yang menanam cabai sebanyak 57 orang hanya 38,60 persen saja yang menggunakan sistem organik untuk budidaya cabai merah.

Pendapatan usahatani adalah selisih antara penerimaan dan semua biaya. Metode ini digunakan untuk mengetahui tingkat pendapatan yang akan diperoleh petani non organik maupun petani organik. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat pendapatan petani ada dua komponen yang harus diketahui, yaitu keadaan penerimaan dan keadaan pengeluaran yang terjadi pada dua sistem usahatani tersebut. Setelah dihitung dengan metode ini maka akan diperoleh besarnya pendapatan yang diterima petani, sehingga terlihat sistem mana yang bisa mendatangkan keuntungan lebih besar sehingga pendapatan petani meningkat.

Salah satu ukuran efisiensi usahatani adalah rasio imbangan penerimaan dan biaya (R/C ratio). Dalam analisis ini akan dikaji seberapa jauh setiap nilai rupiah yang dikeluarkan dalam kegiatan usahataninya dapat memberikan sejumlah nilai dan penerimaan sebagai manfaatnya. Sehingga dapat diketahui sistem pertanian mana yang lebih efisien antara pertanian organik dan non organik. Dari hasil analisis pendapatan dan efisiensi maka penelitian dapat dijadikan bahan masukan untuk para petani dalam membudidayaka cabai merah, baik dengan sistem organik maupun sistem non organik. Bagan Alur kerangka pemikiran dari usahatani cabai organik dan cabai non organik dapat dilihat pada Gambar 1.

• Belum Banyak Petani yang Menggunakan Sistem Usahatani Organik

• Keraguan dari Petani Terhadap Sistem Organik

Gambar 1. Bagan Kerangka Pemikiran Operasional

Analisis Pendapatan Usahatani Cabai Organik

Peningkatan Pendapatan Petani Analisis Pendapatan Usahatani

Cabai Non Organik

• Tumbuhnya Kesadaran Masyarakat untuk Hidup Sehat. • Meningkatnya Permintaan Atas Komoditas Organik • Menjaga Kelestarian Lingkungan.

• Peningkatan Pendapatan Petani

Petani Organik Petani Non Organik

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan dengan sengaja (purposive) dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Bogor merupakan salah satu penghasil cabai di wilayah Jawa Barat. Pemilihan Kecamatan Cisarua disebabkan karena wilayah tersebut merupakan daerah dengan produktivitas cabai organik dan non organik cukup banyak di Kabupaten Bogor. Dari kecamatan tersebut dipilih Desa Tugu Utara dengan kelompok tani “Kaliwung Kalimuncar”, karena kelompok tani tersebut memiliki petani anggota yang membudidayakan cabai organik dengan jumlah yang cukup banyak juga. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober hingga bulan November 2007. 4.2 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara langsung dengan petani responden dibantu dengan panduan daftar pertanyaan dalam bentuk kuisioner. Pengumpulan data responden petani, baik petani cabai organik maupun petani cabai non organik menggunakan kuisioner seperti yang ditampilkan pada Lampiran 1. Data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Pertanian Jakarta, Dinas Pertanian Kabupaten Bogor, Ditjen Bina Produksi Hortikultura Jakarta, penelitian sebelumnya dan literatur lainnya.

Pengambilan responden untuk petani dipilih secara sengaja (purposive

sampling), karena jumlah petani yang sangat terbatas. Adapun petani yang dipilih

adalah petani yang memproduksi cabai, baik organik dan non organik. Jumlah petani anggota kelompok tani “Kaliwung Kalimuncar” adalah 120 orang dan terbagi dalam 4 sub kelompok tani. Sedangkan jumlah petani yang mengusahakan budidaya cabai secara organik sebanyak 22 orang petani dan sebanyak 35 orang petani yang mengusahakan cabai secara non organik.

4.4 Metode Pengolahan dan Analisis Data

Data yang digunakan adalah data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif diolah dengan menggunakan analisis pendapatan usahatani. Data kualitatif dianalisis secara deskriptif yaitu untuk analisis keragaan usahatani. Analisis data yang dilakukan pada penelitian ini meliputi analisis keragaan usahatani dan analisis pendapatan usahatani dari komoditi cabai merah organik dan non organik. 4.4.1 Analisis Pendapatan Usahatani

Pendapatan dalam penelitian ini akan dibedakan menjadi dua, pertama pendapatan atas biaya tunai (pendapatan tunai) yaitu biaya yang benar- benar dikeluarkan secara tunai oleh petani (explicit cost). Kedua, pendapatan atas biaya total (pendapatan total) dimana semua input milik keluarga juga diperhitungkan sebagai biaya.

Secara umum pendapatan diperhitungkan sebagai penerimaan dikurangi dengan semua biaya yang telah dikeluarkan, baik biaya tunai maupun tidak tunai. Secara matematis tingkat pendapatan usahatani dapat ditulis sebagai berikut (Soekartawi, 2006) :