BAB IV

DINAMIKA KONSTRUKSI IDENTITAS ZAINICHI

KOREA GENERASI KETIGA TERHADAP

HOMOGENITAS JEPANG

Bab ini mencakup penjelasan tentang dinamika antara Zainichi Korea dan Jepang dalam proses konstruksi identitas kolektif masing-masing kelompok. Untuk melihat dinamika konstruksi identitas kolektif Zainichi Korea generasi ketiga dan identitas nasional bangsa Jepang, penulis akan menjabarkan analisis konstruksi identitas masing-masing kelompok secara terpisah. Penjelasan tersebut akan diawali dengan sub-bab yang menjabarkan hasil analisis tentang variabel-variabel pembentukan identitas kolektif sebagai Zainichi Korea, mencakup proses historis migrasi orang Korea ke Jepang pada periode Perang Dunia II. Proses tersebut berkelindan dengan proses pembentukan identitas kolektif Jepang, sebagaimana dijabarkan pada sub-bab kedua, di mana Zainichi Korea ditempatkan sebagai kelompok etnis minoritas. Oleh karena itu, pembentukan identitas kolektif bangsa Jepang pasti memengaruhi pembentukan identitas kolektif Zainichi Korea. Kemudian, pada sub-bab ketiga, penulis baru akan membandingkan bagaimana konstruksi identitas kedua kelompok tersebut berlangsung dan mengamati pertautan-pertautan yang terjadi di antara keduanya. Keseluruhan analisis dalam bab pembahasan ini dilakukan berdasarkan paradigma

4.1 Konstruksi Identitas Zainichi Korea Generasi Ketiga

Pemaknaan istilah Zainichi Korea sebagai sebuah identitas kelompok etnis Korea di Jepang bukan merupakan identitas terberi yang dimiliki oleh kelompok itu sejak awal kemunculannya. Sebagaimana identitas menjadi properti yang menghasilkan perbedaan motivasi dan perilaku dalam kualitas subjektif pemahaman diri aktor (Wendt, 1999:244), identitas Zainichi Korea terbentuk melalui proses eksistensi mereka di Jepang sejak periode migrasi awal pada masa aneksasi Jepang ke Korea awal abad 20 hingga saat ini. Selama proses migrasi hingga penyelesaian permasalahan status kependudukan etnis Korea di Jepang

25 berlangsung, terjadi berbagai macam peristiwa yang pada akhirnya menyimpulkan identitas etnis Korea sebagai Zainichi Korea, sekaligus memengaruhi bagaimana pembentukan identitas kolektif kelompok ini berlangsung. Keseluruhan proses tersebut ikut memengaruhi cara pandang Zainichi Korea terhadap dua variabel penting pembentuk identitas mereka yaitu ikatan historis dengan Korea sebagai tempat asal mereka, serta ikatan sosiologis dengan Jepang sebagai tempat tinggal mereka. Proses tersebut juga memberi makna tertentu bagi dinamika sosial masyarakat Jepang, khususnya dalam perhadapan dengan Zainichi Korea.

Prasyarat bagi pembahasan mengenai konstruksi identitas Zainichi Korea generasi ketiga perlu diletakkan pada dua hipotesis utama yang saling berkesinambungan. Hipotesis pertama yaitu bahwa narasi pokok dalam proses konstruksi identitas Zainichi Korea terletak pada upaya asimilasi bentukan pemerintah kolonial Jepang. Kebijakan dan upaya-upaya pemerintah Jepang selama proses restrukturisasi masyarakat Jepang pada masa perang maupun setelah perang menyiratkan dua pilihan bagi Zainichi Korea, yaitu untuk menjadi 'Jepang' atau tidak sama sekali. Pilihan tersebut membuat Zainichi Korea kehilangan ruang untuk mengeksplorasi identitas mereka.

Meski demikian, perkembangan nilai dan pengalaman hidup Zainichi Korea mendorong proses redefinisi narasi tersebut, yang kemudian membawa kita pada hipotesis kedua. Dorongan untuk meredefinisi narasi asimilasi menciptakan perubahan terhadap bagaimana Zainichi Korea menghayati nasionalisme mereka. Oleh karena itu, hipotesis kedua diletakkan pada kemungkinan transisi identitas generasi muda Zainichi Korea, secara khusus generasi ketiga. Namun, perkembangan sudut pandang dan pengalaman hidup Zainichi Korea pada masa-masa setelahnya mendorong Zainichi Korea untuk membelokkan narasi tersebut. Penjabaran kedua hipotesis tersebut selanjutnya akan dipaparkan dalam bagian berikut.

4.1.1 Nilai Historis dalam Identitas Zainichi Korea

Diskusi mengenai pembentukan identitas sebuah struktur mutlak mencakup intersubjektivitas berbagai macam ide dan gagasan bersama, serta

26 kebudayaan dari aktor-aktor mikro dalam struktur tersebut. Intersubjektivitas tersebut membentuk dimensi-dimensi identitas terkait, sehingga sifat dinamis identitas dapat diperlihatkan melalui banyaknya unsur-unsur pembentuk identitas tersebut. Berkaitan dengan proses konstruksi identitas Zainichi Korea, terdapat banyak ide dan gagasan yang terdistribusi dalam kelompok tersebut hingga akhirnya memengaruhi konstruksi identitas personal maupun identitas kolektif mereka. Bagian ini akan menjelaskan apa saja ide, gagasan, dan kepercayaan yang tersirkulasi dalam Zainichi Korea, hingga menjadikan ide-ide tersebut dapat terejawantah menjadi sebuah kerangka identitas Zainichi Korea, yang berbeda dari orang-orang Korea lain di Jepang.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada penjabaran konsep Zainichi Korea, bahwa latar belakang historis kedatangan kelompok ini ke Jepang tidak dapat dipisahkan dari eksistensi mereka saat ini. Meskipun relasi antara Korea dan Jepang berupa hubungan antar-kerajaan telah berlangsung jauh sebelum sistem kerajaan modern terbentuk, namun mobilisasi orang Korea ke Jepang paling masif terjadi pada periode Perang Dunia. Di awal aneksasi Jepang terhadap Korea terjadi di awal tahun 1910, lebih dari 30.000 orang Korea melakukan migrasi melalui program rice cultivation yang dicanangkan oleh pemerintah kolonial Jepang untuk memaksimalkan produksi beras guna menyokong pasokan kebutuhan perang. Jumlah tersebut terus berkembang dengan meningkatnya kebutuhan Jepang akan tenaga kerja kasar bagi bidang-bidang industri yang dikembangkan selama perang berlangsung, sekaligus sebagai pasukan militer tambahan.

Gambar 2 menjadi gambaran dari fluktuasi angka populasi orang Korea di Jepang selama periode Perang Dunia II berlangsung hingga keberadaan mereka di Jepang sampai saat ini. Berdasarkan diagram tersebut dapat dilihat bahwa jumlah tertinggi orang Korea di Jepang berada pada akhir periode Perang Dunia II, di mana pada sekitar tahun 1942, perekrutan tenaga kerja dari Semenanjung Korea semakin digencarkan oleh pemerintah Jepang. Selain itu, pada tahun 1944 orang Korea juga direkrut sebagai wajib militer untuk mendukung keterlibatan Jepang dalam Perang Dunia II.

27

Gambar 1

Populasi orang Korea di Jepang Sumber: Japan Ministry of Justice, diunduh dari

https://www.vox.com/a/borders/japan-north-korea

Jumlah populasi orang Korea di Jepang yang mencapai lebih dari dua juta penduduk itu kemudian turun drastis semenjak pemerintah Jepang memberlakukan mekanisme repatriasi orang Korea ke Semenanjung Korea pasca kekalahan mereka dari pasukan Sekutu pada Perang Dunia II. Sehingga sejak tahun 1945, jumlah orang Korea di Jepang hanya berkisar antara 400.000 penduduk, yaitu orang Korea yang dengan sengaja tidak memilih repatriasi, atau gagal memenuhi persyaratan-persyaratan repatriasi. Angka 400.000 jiwa tersebut terus bertahan hingga tahun 2016 jumlah penduduk Korea di Jepang berada pada angka 453.096 jiwa. Angka tersebut belum mencakup mereka yang mengadopsi kewarganegaraan Korea Selatan ataupun menaturalisasikan diri sebagai warga negara Jepang.

Perubahan drastis jumlah total orang Korea di Jepang tersebut merupakan poin penting yang menjadi dasar argumen perihal korelasi antara ikatan historis orang Korea terhadap kampung halaman dan keputusan untuk menetap di Jepang. Dengan kekalahan Jepang yang secara resmi mengakhiri Perang Dunia II, perubahan penerapan kebijakan kewarganegaraan bagi para penduduk asing bekas

28 negara jajahan mulai diberlakukan. Kebijakan tersebut berdampak pada peniadaan status kewarganegaraan bagi seluruh penduduk asing di Jepang, termasuk di antaranya orang Korea di Jepang, diikuti dengan penelanjangan hak-hak sipil bagi orang-orang yang sebelumnya mendapatkan status kewarganegaraan Korea di bawah pemerintahan kolonial Jepang tersebut. Pada periode tersebut, kondisi sebagai stateless person membawa mereka pada dilema yang harus dihadapi.

Dari sebagian besar orang Korea yang terlibat dalam program repatriasi dalam kurun waktu tahun 1945 hingga 1970-an, termasuk di antaranya adalah mereka yang lahir dan besar di Jepang (generasi kedua hingga generasi keempat) (Morris-Suzuki, 2004:40 dalam Ryang (ed.) 2004). Upaya repatriasi pertama kali dilakukan oleh SCAP hingga berhasil memulangkan 1,4 juta orang Korea kembali ke Semenanjung Korea. Sedangkan sekitar 600.000 orang lainnya memilih untuk menetap di Jepang atas pertimbangan stabilitas ekonomi dan politik (Caprio, 2007:186). Meski begitu, beberapa orang yang telah berhasil direpatriasi memutuskan untuk kembali ke Jepang karena kegagalan mereka mengintegrasikan diri ke dalam masyarakat Korea pasca repatriasi. Orang-orang Korea yang datang sejak periode perang kemudian menetap di Jepang dan memiliki keturunan itulah yang kemudian lekat dengan sebutan Zainichi Korea.

Tabel 4. 1

Konsentrasi penduduk Korea berdasarkan prefektur

Prefektur Penduduk Korea Persentase dari Total Penduduk Asing Osaka 155.702 74,3% Tokyo 100.870 31,6% Hyogo 63.844 63,3% Aichi 47.206 31,6% Kyoto 40.048 71,9% Kanagawa 34.430 26,3% Fukuoka 21.764 53,8% Saitama 18.011 20,2% Chiba 17.711 21,2% Hiroshima 13.112 42,3%

29 Tabel 4.1 menjelaskan persebaran populasi Zainichi Korea di berbagai wilayah di Jepang, dipetakan berdasarkan masing-masing prefektur. Mereka menempati lokasi-lokasi kumuh dan terstigmatisasi sebagai kelompok penjahat dan kelompok orang miskin. Banyak dari mereka tidak memiliki pekerjaan ataupun tempat tinggal akibat ketiadaan status kewarganegaraan tersebut. Berdasarkan data statistik Japan Ministry of Justice tahun 2001 mengenai konsentrasi penduduk Korea di Jepang, Osaka dan Tokyo menjadi dua prefektur dengan angka penduduk Korea terbesar di Jepang. Tabel 4.1 menunjukkan bahwa penduduk Korea di Osaka berdasarkan data per tahun 2001 sebanyak 155.702 atau mencakup 74,3% dari total penduduk asing yang ada di prefektur tersebut. Sementara itu, Tokyo menempati posisi kedua dengan jumlah penduduk Korea sebesar 100.870 orang dan mencakup 31,6% dari total penduduk asing di Tokyo.

Kedua prefektur tersebut dipilih sebagai tempat tinggal strategis bagi penduduk Korea di Jepang karena Osaka merupakan pusat perkembangan perindustrian di Jepang dan Tokyo merupakan ibukota negara Jepang. Hal ini juga dibuktikan melalui keberadaan Koreantown terbesar di kawasan Tsuruhashi, Osaka dan Shin-Okubo, Tokyo. Kedua tempat tersebut hingga saat ini, selain sebagai lingkungan tempat tinggal penduduk Korea di Jepang, juga menjadi pusat pariwisata kebudayaan Korea mulai dari restoran khas makanan Korea, toko produk-produk kecantikan Korea hingga pernak-pernik grup musik dan selebriti

K-pop. Selain Koreantown, Tokyo dan Osaka juga menjadi pusat lokasi bagi institusi-institusi pendidikan berbasis etnis miliki Chongryun (organisasi Zainichi Korea yang berafiliasi dengan Korea Utara baik secara ideologi dan kurikulum pengajaran, hingga pendanaan).

Dengan diberikannya status Special Permanent Residency (SPR) dan ditandatanganinya perjanjian normalisasi hubungan Jepang dan Korea Selatan, angka populasi Zainichi Korea tersebut mulai lebih leluasa menjalankan kehidupan mereka di Jepang. Mereka ikut terlibat dalam aktivitas ekonomi sehingga mendorong kemajuan bisnis di bidang-bidang tertentu. Beberapa dari mereka juga sukses menjadi seniman, atlet, penulis, aktor, dan lain sebagainya. Namun, perkembangan perlakuan Jepang terhadap Zainichi Korea secara legal ini

30 masih tetap disusupi dengan upaya-upaya asimilasi yang telah dilakukan sejak zaman Perang Dunia II, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Kondisi ini menimbulkan pembatasan-pembatasan imparsial bagi kelompok Zainichi Korea sehingga mereka tidak bisa dengan leluasa menciptakan ruang-ruang guna mengekspresikan etnisitas dan keakuan mereka. Melainkan, mereka dipaksa untuk menjalankan norma dan kebiasaan sebagaimana masyarakat Jepang biasa berlaku. Hal ini jelas memengaruhi internalisasi ide dan nilai etnisitas yang selama ini berusaha dipertahankan oleh Zainichi Korea.

Proses historis pada pengantar sub-bab ini bukan lagi menggambarkan ide atau nilai dalam aras realitas ideasional, melainkan peristiwa yang telah terjadi. Namun, proses tersebut menjadi pengantar masalah kehidupan sebagian besar Zainichi Korea. Generasi ketiga dan keempat Zainichi Korea yang mencakup sepertiga dari jumlah populasi Zainichi Korea di Jepang menganggap keterikatan sejarah dengan Korea sebagai sebuah ide turun-temurun dari kakek-nenek mereka. Ide tersebut diteruskan secara genealogis, maupun melalui cerita oral dengan sedikit atau sama sekali bersentuhan langsung dengan realitas yang terjadi di Korea. Bahasa dan kebudayaan, misalnya, menjadi hal wajib untuk dipelajari generasi ketiga dan keempat Zainichi Korea demi menjaga ikatan dengan 'tanah air' tersebut. Namun pada kenyataannya, sedikit dari mereka pernah benar-benar menginjakkan kaki di 'tanah air' mereka sendiri. Oleh karenanya, penggunaan istilah 'Zainichi Korea' dalam keseluruhan penelitian ini pun digunakan bergantian dengan 'orang Korea di Jepang' atau 'penduduk Korea di Jepang', berdasarkan konteks waktu dan nilai-nilai yang berkembang pada satu waktu terkait.

Dalam buku berjudul Diaspora without Homeland yang ditulis oleh Sonia Ryang dan John Lie, citra Zainichi Korea digambarkan sebagai identitas yang penuh dengan binaritas (Ryang, 2004:26). Perasaan yang membentuk citra diri Zainichi Korea dicirikan oleh berbagai gagasan yang saling bertentangan dan bersaing. Misalnya binaritas kuat antara Korea dan Jepang, Korea Utara dan Selatan, penjajah dan terjajah, generasi muda dan tua, pria dan wanita. Hal itu berdampak pada proses pembentukan identitas Zainichi Korea sebagai satu kelompok kolektif yang tidak dapat menghasilkan koherensi sejak awal

31 kedatangan mereka. Paradoks-paradoks antara upaya asimilasi kepada Zainichi Korea dan resistensi untuk mempertahankan nilai-nilai kebudayaan mereka sendiri yang terjadi dalam pembentukan identitas tersebut dialami berdasarkan sudut pandang kehidupan masing-masing individu.

Salah satu gagasan pembentuk identitas Zainichi Korea yang sangat mereka percayai adalah ide sebagai kelompok etnis minoritas yang terdiskriminasi secara sosial dalam masyarakat Jepang. Ide tersebut lahir dari posisi mereka sebagai kelompok terjajah yang melakukan migrasi selama periode penjajahan sebagai kepatuhan terhadap pemberlakuan sistem pada periode tersebut. Mentalitas tersebut kemudian dikonstruksi sebagai politik identitas Zainichi Korea dalam pergulatan mereka di negara perantauan.

Secara kuantitas, Zainichi Korea memang termasuk menjadi bagian kecil dari sekitar empat persen penduduk asing di Jepang. Sehingga dapat dikatakan bahwa gagasan keminoritasan Zainichi Korea merupakan sebuah kenyataan. Namun tidak hanya sampai di situ, warga Korea di Jepang, sebaliknya, menjadi relatif berpengaruh sebagai warga negara asing. Meskipun mereka tetap kehilangan haknya, kehadiran politik mereka jarang diperhatikan oleh para pembuat kebijakan, seperti yang ditunjukkan oleh perdebatan mengenai hak suara dalam pemilihan umum tingkat lokal dan reformasi terhadap prosedur naturalisasi. Terutama di era pasca-Perang Dingin, generasi aktivis Korea yang lahir asli telah menggunakan status bukan warga negara mereka bukan sebagai sarana untuk berpartisipasi dalam politik tanah air tetapi sebagai bagian dari strategi untuk mendapatkan visibilitas politik di masyarakat sipil Jepang. Dengan kata lain, Penduduk Korea terlibat dalam bentuk kegiatan politik tertentu karena, dan bukan terlepas dari, status hukum mereka (Chung, 2004:166 dalam Ryang (ed.)2004).

Namun, melihat demografi dari Zainichi Korea, rasa kolektivitas yang terbangun dalam kelompok tersebut dapat dibagi ke dalam dua rentang waktu. Hingga tahun 1970-an, populasi Zainichi Korea diidentifikasi sebagai orang Korea yang begitu terlibat dalam kebudayaan dan perpolitikan domestik di negara asalnya, sekalipun polarisasi juga terjadi antara Korea Utara dan Korea Selatan (Lie, 2004:168 dalam Ryang (ed.) 2004). Oleh karena itu, Zainichi Korea pada

32 zaman itu fokus pada gagasan repatriasi dan meminimalisasi asimilasi. Periode selanjutnya adalah periode setelah tahun 1980-an di mana generasi-generasi Zainichi Korea tersebut secara linguistik, kebudayaan, dan kebiasaan telah lekat pada Jepang. Sehingga, generasi ini hidup dengan gagasan asimilasi—bahkan naturalisasi— demi mencapai kemudahan dalam keberlangsungan hidup mereka sehari-hari. Periode ini menjadi periode signifikan dalam membentuk pergerakan Zainichi Korea.

Tabel 4. 2

Angka naturalisasi di Jepang

Tahun Warga Negara Korea (Utara

dan Selatan) Total

1990 5.216 6.794 1992 7.244 9.363 1994 8.244 11.146 1996 9.898 14.495 1998 9.561 14.779 2000 9.842 15.812 2002 9.188 14.339 2004 11.031 16.336 2005 9.689 15.251 2006 8.531 14.108 2007 8.546 14.680

Sumber: Japan Ministry of Justice, 1986-2008.

Kondisi lain perlahan-lahan muncul melalui pada peralihan trend penerimaan terhadap asimilasi sebagai sikap generasi Zainichi Korea, yang jumlahnya mendominasi populasi kelompok tersebut. Tabel 4.2 menunjukkan jumlah kasus naturalisasi penduduk Korea di Jepang yang cukup tinggi terjadi sejak tahun 1990 hingga tahun 2007. Jumlah tersebut bertumbuh secara konstan, meskipun pada tahun 2006 dan 2007 mengalami penurunan. Hal penting yang perlu diperhatikan dari data tersebut adalah perbandingan angka naturalisasi orang Korea dengan angka naturalisasi di Jepang secara keseluruhan, di mana orang Korea hampir selalu mencapai dua pertiga dari kasus naturalisasi di Jepang.

33 Peningkatan angka naturalisasi tersebut disebabkan oleh implementasi persyaratan naturalisasi bagi penduduk tetap semakin dipermudah. Selain itu, naturalisasi menjadi pilihan yang paling mudah dicapai oleh generasi muda Zainichi Korea, secara khusus generasi ketiga mengingat internalisasi kebudayaan Jepang dalam diri mereka telah berlangsung sejak mereka lahir. Sehingga, tidak sulit bagi mereka untuk menyesuaikan norma dan adat masyarakat lokal, serta pemahaman akan budaya, bahasa dan pendidikan sesuai dengan standar masyarakat Jepang. Hal ini membuktikan adanya pergeseran-pergeseran dari variabel historis ini bukan hanya menunjukkan penerimaan dan keterbukaan yang sebelumnya berusaha dilawan oleh generasi pertama Zainichi Korea, namun saat ini justru diterima. Pilihan untuk menjadi lebih terbuka terhadap asimilasi dan naturalisasi tersebut diterima secara tidak sadar oleh generasi muda Zainichi Korea dengan peningkatan intensitas interaksi mereka dengan orang-orang Jepang pada umumnya dalam kehidupan keseharian mereka. Hal itu menggeser sikap Zainichi Korea sebagai satu kelompok kolektif terhadap pilihan-pilihan yang diambil oleh sebagian besar dari kelompok tersebut. Naturalisasi menjadi salah satu contoh adanya pergeseran nilai-nilai dalam kelompok tersebut, bahwa repatriasi dan keterikatan dengan tanah air sudah tidak lagi realistis bagi kelompok mereka.

Selain naturalisasi, fenomena pernikahan campuran antara penduduk Korea dengan Warga Negara Jepang sebagai salah satu upaya asimilasi juga menunjukkan peningkatan, sebagaimana dijabarkan melalu data-data dalam Tabel 4.3 di bawah. Data Japan Ministry of Health and Welfare pada Tabel 4.3 menunjukkan tahap demi tahap peningkatan angka pernikahan campuran antara Zainichi Korea dan orang Jepang, hingga mencapaikulminasi fenomena tersebut pada tahun 1990 dengan angka sebesar 11.661 atau mencapai 83,7 persen dari total pernikahan campuran di Jepang. Kemudian di tahun-tahun selanjutnya angka tersebut bertahan pada kisaran angka 8.000 kasus pernikahan campuran, yang dapat dikatakan sebagai jumlah yang cukup besar terjadi setiap tahunnya.

34

Tabel 4. 3

Angka Pernikahan Penduduk Korea di Jepang

Tahun Total Pernikahan Terdaftar

Menikah dengan Warga Negara Jepang Jumlah Kasus Persentase

1960 3.524 1.172 33,3% 1965 5.693 1.971 34,6% 1970 6.892 2.922 42,4% 1975 7.249 3.548 48,9% 1980 7.255 4.109 56,6% 1985 8.627 6.147 71,3% 1990 13.934 11.661 83,7% 1995 8.953 7.363 82,2% 1996 8.804 7.261 82,5% 1997 8.540 7.178 84,1%

Sumber: Japan Ministry of Health and Welfare, 1961-1997

Peningkatan angka kasus pernikahan campuran tersebut menunjukkan adanya perkembangan keterbukaan pada proses asimilasi secara implisit tersebut. Pernikahan antara Zainichi Korea dan Jepang, sebelumnya ditentang oleh generasi pertama Zainichi Korea karena dapat berpotensi menghilangkan jejak garis keturunan melalui peluruhan nama keluarga Zainichi Korea. Namun, dengan terciptanya interaksi yang lebih kasual antara Zainichi Korea dan Jepang di era saat ini, kemungkinan-kemungkinan tersebut menjadi lebih mudah diterima oleh Zainichi Korea. Dengan demikian, Tabel 4.2 dan Tabel 4.3 tersebut di atas menjadi jembatan penjelasan terkait hipotesis kedua terkait adanya tanda-tanda transisi pada konstruksi identitas kolektif Zainichi Korea, melalui keterbukaan sikap dan perilaku generasi muda Zainichi Korea terhadap upaya asimilasi ke dalam masyarakat Jepang. Hipotesis ini akan dianalisis lebih lanjut pada bagian berikutnya, berdasarkan kemunculan spektrum-spektrum baru dalam identitas kolektif Zainichi Korea.

4.1.2 Transisi dalam Konstruksi Identitas Zainichi Korea Generasi Ketiga

Oleh karena paradoks dan binaritas tidak dapat dipisahkan dari pembentukan identitas Zainichi Korea secara kolektif, pemetaan generasional

35 disusun untuk menilai bagaimana korelasi antara pengalaman historis kelompok etnis dan pembentukan identitas individu. Asumsi dasarnya terletak pada perbedaan karakteristik masing-masing generasi akibat pengalaman historis yang berbeda pula. Identitas, menurut Stuart Hall, dibangun melalui perbedaan. Perbedaan dalam konteks ini dimaknai secara radikal dengan pengakuan bahwa hanya melalui hubungan dengan pihak lain, identitas dapat dibentuk berdasarkan pemaknaan positif, membandingkan identitas pembanding dengan hal-hal yang bukan atau tidak ada dalam identitas yang diharapkan (Hall, 1996:4). Identitas nasional, ikatan regional, kelas, dan generasi, ditambah dengan berbagai agenda politik berbeda menjadi signifikansi dalam pembentukan pola identitas mereka

vis-à-vis generasi lain Zainichi Korea (Chung, 2010:85).

Zainichi Korea hingga saat ini telah terbentuk hingga empat generasi. Masing-masing generasi mempunyai cara pandang dan pemaknaan berbeda dalam memproyeksikan bagaimana identitas kolektif yang sesuai dengan keinginan mereka. Hal ini pula yang menjadi pendorong dalam dinamika pembentukan identitas generasi mereka. Golongan generasi pertama, masih memiliki ikatan kuat dengan Korea sebagai tanah air dan merasakan penolakan terhadap kondisi kehidupan mereka di Jepang sehingga menolak sama sekali berbagai upaya integrasi dan asimilasi. Generasi kedua juga merasakan pertentangan terhadap kondisi kehidupan mereka di Jepang, namun memutuskan untuk membangun fondasi demi hidup sukses di Jepang. Generasi ketiga, merupakan generasi yang mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat Jepang untuk berinteraksi tanpa terlalu banyak masalah karena generasi mereka lahir dan besar di Jepang, bahkan mayoritas belum pernah mengunjungi tempat asal leluhur mereka di Korea. Generasi keempat berada di posisi yang paling jauh berhubungan dengan keterikatan kepada Korea sebagai tanah air, karena mayoritas dari mereka masih berusia sekolah sehingga mendapatkan pendidikan bahasa Korea, baik melalui pendidikan formal di sekolah maupun informal dalam keluarga.

Generasi ketiga, ditambah generasi keempat Zainichi Korea, mewakili mayoritas dari jumlah populasi Zainichi Korea di Jepang. Perbedaan-perbedaan gaya hidup, ditambah dengan intensitas interaksi antar-etnis dengan orang Jepang,

36 menimbulkan pergeseran pola pembentukan identitas Zainichi Korea generasi ketiga, dibandingkan dengan generasi pertama dan kedua. Sehingga, pemaknaan positif terhadap identitas mereka sebagai Zainichi lebih kuat dibandingkan generasi pertama dan kedua. Oleh karenanya, Zainichi Korea dapat disebut sebagai generasi yang signifikan dalam melakukan pergerakan untuk membentuk satu identitas baru Zainichi Korea sebagai jembatan antara ikatan nasionalisme terhadap Korea sebagai tempat asal dengan eksistensi, pehamanan budaya dan interaksi sosial kelompok mereka di Jepang.

Karakteristik masing-masing generasi berdasarkan variabel pembentuk identitas tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara setiap generasi Zainichi Korea. Kebangkitan gerakan-gerakan masyarakat sipil, sekaligus keterbukaan terhadap naturalisasi, pernikahan campuran sekaligus naturalisasi anak dari pernikahan campuran menunjukkan pergeseran ideologi intergenerasional berkaitan dengan identitas mereka sebagai minoritas etnis dalam masyarakat Jepang (Weiner & Chapman, 2008:182). Meskipun terjadi kecenderungan transisi intergenerasional dari para pendatang awal penduduk etnis Korea ke generasi muda dalam proses pembentukan identitas Zainichi Korea berdasarkan keterikatan dengan tanah air, terdapat variasi lain dalam proses tersebut menurut internalisasi masing-masing individu.

Yasunori Fukuoka, dalam buku berjudul "Lives of Young Koreans in Japan" menjabarkan pemaparan hasil penelitiannya tentang pembentukan identitas anak muda Zainichi Korea, khususnya generasi ketiga. Fokus khusus Fukuoka diletakkan pada perbedaan intra-generasi Zainichi Korea. Proporsi imigran generasi pertama saat ini, menurutnya, telah menurun dibandingkan migran generasi kedua, ketiga, atau keempat Zainichi Korea. Berdasarkan hasil penelitiannya, Fukuoka menjelaskan bahwa anak muda Zainichi Korea saat ini memiliki kecenderungan untuk membentuk identitas etnis yang independen dari status kebangsaan seseorang, sebagai upaya untuk membedakan generasi mereka dengan orang tua mereka (Fukuoka, 2000:31). Oleh karenanya, mereka berusaha menghapus mitos-mitos tersebut dengan perkawinan antar bangsa dan naturalisasi.

37 Fukuoka menjelaskan perbedaan intra-generasional tersebut menggunakan pemetaan empat tipe identitas Zainichi Korea berdasarkan dua variabel historis keterikatan dengan Korea dan variabel sosiologis keberadaan Zainichi Korea di Jepang (Fukuoka, 2000:48-50), seperti yang dapat dilihat dalam Gambar 3. Pemetaan ini merupakan sebuah upaya dekonstruksi terhadap nilai-nilai baku pembentuk identitas anggota etnis tertentu. Pemetaan tersebut dibuat berdasarkan hasil penelitian berupa wawancara mendalam terhadap 22 orang generasi kedua dan generasi ketiga Zainichi Korea mengenai sejarah hidup mereka.

Sumber: Yasunori Fukuoka, Lives of Young Koreans, pp. 38, 2000, diolah.

Fukuoka mendeskripsikan masing-masing tipe yang tertera pada Gambar 3, berdasarkan karakteristik yang muncul dari wawancara kepada para respondennya. Melalui hasil penelitian tersebut, ditemukan bahwa tipe pertama, yaitu tipe nasionalis, menekankan posisi diri individu sebagai the other dan cenderung

Variabel keterikatan sejarah dengan Korea

V ar iab el k et er ik at an d engan J epan g se bagai t em pa t ti ng

gal Nasionalis 1. Tipe Pluralis 3. Tipe

2. Tipe Individualis 4. Tipe Naturalisasi Tinggi Rendah Rendah Tinggi 5. Tipe Solidaritas Etnis Gambar 2

38 menolak asimilasi dengan mempertahankan identitas asli etnis mereka. Dengan keterikatan yang rendah terhadap Jepang, orang-orang dalam tipe ini menempatkan diri secara etnosentris pada komunitas etnisnya dan masih berpegang teguh pada impian-impian repatriasi dan menjalani kehidupan di negara asal mereka, yaitu Korea. Tipe kedua adalah tipe individualis, mencakup orang-orang dengan kecenderungan untuk merasa sedikit terikat dengan lingkungan mereka dan mengabaikan permasalahan-permasalahan menyangkut identitas etnis mereka. Tipe individualis berada pada posisi keterikatan terhadap Jepang dan Korea yang sama-sama rendah. Orang-orang dalam tipe individualis sedikit atau sama sekali tidak memberi perhatian pada etnisitas dan nasionalitas. Sehingga mereka cenderung menempatkan diri sebagai individu independen yang identitasnya tidak dipengaruhi oleh ikatan historis apapun, sehingga lebih liberal dalam membangun hubungan sosial dengan individu lain.

Tipe ketiga yaitu tipe pluralis, mencakup orang-orang yang mampu menghargai perbedaan dalam kehidupan bersama. Tipe ini berada dalam level tertinggi dalam kemampuan untuk menerima kedua variabel dengan porsi yang setara, sehingga individu bisa menyeimbangkan keterikatan dengan Korea sebagai tempat asalnya dan bisa memosisikan diri dengan baik dalam masyarakat Jepang sebagai tempat tinggal. Orang-orang dalam tipe ini memisahkan identitas dengan afiliasi tempat asal maupun tempat mereka dibesarkan, namun justru menciptakan sebuah identitas yang mencakup kedua hal tersebut secara seimbang. Tipe keempat adalah tipe naturalisasi. Mereka adalah orang-orang yang menerima asimilasi dengan upaya untuk menjadi sama dengan orang-orang di negara tuan rumah (host). Pada umumnya tipe ini lebih mudah diterima oleh orang-orang yang lahir dan besar di Jepang, sehingga memiliki lebih sedikit atau tidak sama sekali memiliki keterikatan dengan negara asal. Tipe terakhir adalah tipe solidaritas etnis, menjadi titik tengah antara tipe pluralis dan nasionalis di mana orang dalam tipe ini memiliki kecenderungan untuk menyeimbangkan ikatan dengan Korea dan sesama Zainichi Korea, namun juga mengakui Jepang sebagai tempat tinggal mereka. Tipe ini dianggap paling ideal dalam skema hubungan multikultural sebuah kelompok masyarakat karena mampu dengan seimbang.

39 Sebagai generasi yang lahir dan tumbuh besar di Jepang, generasi ketiga memiliki keunikan bila dibandingkan dengan generasi-generasi Zainichi Korea sebelumnya. Dari segi karakteristik nilai, generasi ini menerima asimilasi sebagai sarana untuk mengadaptasikan diri ke dalam masyarakat. Perilaku ini dilakukan semata-mata dipandang secara praktis untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Mereka menciptakan kompromi terhadap nilai-nilai baru di masyarakat Jepang yang mau-tidak mau harus mereka internalisasi.

Tabel 4. 4

Analisis diagram tipe identitas Zainichi Korea

No. Tipe Identitas Keterikatan Tempat Tinggal Keterikatan Sejarah 1 Tipe Nasionalis Menolak asimilasi; residensi

bersifat temporer Memiliki impian untuk kembali ke tempat asal

2 Tipe Individualis Fokus pada hubungan antar-individu

Tidak tertarik pada urusan keterikatan etnis dan nasionalitas

3 Tipe Pluralis Menciptakan identitas baru yang mengandung bermacam unsur nilai

Menganggap tempat asal tidak berhubungan dengan identitas

4 Tipe Naturalisasi Memilih jalur asimilasi penuh Sedikit atau sama sekali tidak terikat dengan tempat asal

5 Tipe Solidaritas Etnis Mengakui Jepang sebagai tempat

tinggal Menginternalisasi nilai-nilai dan kebudayaan Korea

Tabel 4.4 menggambarkan pemetaan tipe identitas Zainichi Korea berdasarkan skema kuadran seperti tergambar pada Gambar 3. Dengan peningkatan akan penerimaan terhadap asimilasi, tipe identitas Zainichi Korea generasi ketiga dapat diasumsikan berada dalam persebaran pada tipe tiga, empat dan lima, yaitu tipe pluralis, tipe naturalisasi dan tipe solidaritas etnis. Hal ini dibuktikan dengan tingginya angka naturalisasi dan pernikahan campuran Zainichi Korea-Jepang, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.2 dan Tabel 4.3. Ketiga tipe identitas tersebut memiliki citra positif dari asumsi yang ini dibangun oleh Zainichi Korea perihal proses adaptasi mereka membaur dengan masyarakat Jepang. Generasi ketiga berada pada posisi berlawanan dengan generasi pertama Zainichi Korea menempatkan posisi mereka di kuadran pertama berdasarkan nilai-nilai penolakan terhadap asimilasi. Meskipun demikian, melalui pengalaman

40 historis yang dialami secara berbeda oleh tiap-tiap individu, tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat Zainichi Korea generasi ketiga yang memiliki tipe identitas satu dan dua.

Argumen tersebut didasarkan pada asumsi bahwa generasi ketiga Zainichi Korea mengalami kehidupan di Jepang sepenuhnya, khususnya pada periode setelah tahun 1980-an. Melalui keadaan tersebut, mereka memiliki lebih banyak peluang untuk memilih jalan naturalisasi menjadi warga negara Jepang, melakukan pernikahan campuran dengan orang Jepang, juga mendapatkan menempuh pendidikan di sekolah-sekolah lokal Jepang, segala sesuatu yang hampir mungkin ditolak oleh generasi pertama Zainichi Korea. Kondisi ini membuka jalan bagi generasi muda Zainichi Korea untuk memahami ide dan nilai yang dipercaya oleh masyarakat lokal melalui interaksi sehari-hari. Sehingga, internalisasi nilai-nilai, kebiasaan, norma dan aturan dalam masyarakat juga lebih mudah terjadi karena mereka telah menjadi bagian di dalamnya.

Hal tersebut menunjukkan adanya transisi dalam spektrum tipe identitas Zainichi Korea, demikian sehingga memengaruhi identitas kolektif Zainichi Korea. Penerimaan terhadap asimilasi yang dikemas ke dalam bentuk-bentuk tersebut di atas menghadirkan pemaknaan otentik generasi ketiga terhadap identitas sebagai Zainichi Korea. Identitas tersebut secara tidak langsung dimanfaatkan sebagai katalis dari berbagai faktor pembentuk identitas Zainichi Korea yang saling silang. Namun demikian, kembali ditekankan bahwa pengalaman masing-masing individu yang tidak mungkin identik menciptakan variasi baru bagi tipe-tipe identitas tersebut di atas, misalnya tipe solidaritas etnis sebagai jalan tengah bagi tipe nasionalis dan tipe pluralis.

Seluruh tipe identitas sebagaimana dijelaskan diatas mengandung pertentangan antara variabel keterikatan sejarah dengan Korea dan variabel keterikatan dengan Jepang sebagai kampung halaman (Fukuoka, 2000: p. xxxviii).

Semuanya sama-sama memengaruhi proses konstruksi identitas individu Zainichi Korea. Keterikatan sejarah dengan Korea terbentuk oleh kondisi bahwa generasi terdahulu melakukan migrasi dari Korea ke Jepang untuk menjadi tenaga kerja bagi penjajah bangsa mereka, sehingga menempatkan mereka pada posisi

41 subordinat di Jepang. Subordinasi membawa mereka menjadi bagian tak terpisahkan dari struktur masyarakat Jepang dan terinternalisasi ke dalam pikiran bawah sadar masing-masing individu etnis Korea sehingga menempatkan mereka sebagai kelompok kelas dua dalam masyarakat Jepang.

Relasi kuasa selama periode imperialisme berlangsung tersebut memengaruhi cara Zainichi Korea mempersepsikan identitas mereka sebagai migran perang, bagian dari negara terjajah dan terbelakang, tidak memahami norma dan nilai lokal, kelompok minoritas, inferior, sehingga dianggap tidak pantas berasimilasi ke dalam struktur sosial masyarakat Jepang. Perpecahan Semenanjung Korea menjadi Democratic People's Republic of Korea atau Korea Utara dengan ideologi sosialis-komunis dan Republic of Korea atau Korea Selatan dengan ideologi liberal-demokratis juga ikut membawa pertentangan dalam diri Zainichi Korea terhadap tensi politik di tanah air.

Dalam posisi berlawanan, eksistensi Zainichi Korea sebagai penduduk tetap di Jepang yang dibayangi kondisi pada masa imperialisme terus mengalami persinggungan dengan kenyataan bahwa seluruh aspek kehidupan mereka berlangsung di Jepang, negara penjajah itu sendiri. Proses ini mengandung unsur dorongan terhadap berlangsungnya asimilasi ke dalam masyarakat Jepang agar penduduk etnis Korea dapat menjalankan aktivitas dan interaksi sosial sehari-hari. Dari situ, perubahan persepsi Zainichi Korea generasi ketiga dalam memahami esensi identitas etnis mereka dapat terjadi, karena kekuatan kesadaran etnis orang Korea sangat bervariasi tergantung lingkungan tempat tinggal individu dan bagaimana mereka bersosialisasi (Fukuoka, 2000:144).

Situasi generasi ketiga Zainichi Korea sebagai generasi yang lahir dan besar di Jepang tidak secara langsung terdampak oleh tensi politik dan subordinasi pasca-imperialisme. Namun, sebagai bagian dari kelompok diaspora Zainichi Korea secara utuh mereka juga ikut mengalami bagaimana diskriminasi dan prasangka memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka dalam lingkup masyarakat Jepang, khususnya melalui konflik Semenanjung Korea dan tensi politik antara Jepang dan Korea Utara. Melalui keistimewaan status kewarganegaraan yang dimiliki oleh Zainichi Korea saat ini, penjabaran mengenai keterikatan mereka

42 terhadap rumah jelas menunjukkan transisi jika dibandingkan dengan generasi pertama dan mungkin juga generasi kedua. Meski tidak dapat digeneralisasi bahwa semua Zainichi Korea generasi ketiga termasuk dalam tipe pluralis dan tipe naturalisasi, namun peningkatan jumlah naturalisasi kewarganegaraan Jepang oleh Zainichi Korea serta kasus pernikahan campuran menjadi bukti adanya keterbukaan dan penerimaan terhadap kehidupan koeksisten dengan masyarakat Jepang yang jauh lebih baik dibandingkan dengan generasi pertama Zainichi Korea.

Terlepas dari asumsi tersebut, beberapa contoh kasus yang dipaparkan oleh Fukuoka terkait cerita kehidupan masing-masing individu Zainichi Korea disajikan guna menambahkan kontradiksi dan paradoks intra-kelompok yang menurut Fukuoka tidak dapat dihindari. Tiga contoh yang dijabarkan sebagai berikut dipilih untuk mewakili pandangan generasi ketiga Zainichi Korea terhadap pengalaman hidup mereka di Jepang. Contoh-contoh tersebut memerupakan kisah hidup Zainichi Korea generasi ketiga yang sukses menekuni karirnya di Jepang diantaranya penulis novel Yū Miri, Nobuko Kyo, serta sutradara film dan penulis naskah Chong Wishing. Masing-masing dari mereka baik secara langsung maupun tidak langsung menjadikan pengalaman hidup mereka sebagai inspirasi dan cerita di balik karya-karya yang mereka hasilkan:

a. Wishing Chong adalah seorang Zainichi Korea generasi ketiga yang lahir pada tahun 1957. Dia aktif menjadi seorang sutradara dan penulis naskah teater dengan mendirikan perusahaan Shinjuku Ryozanpaku pada tahun 1987 sebagai wadah untuk menciptakan berbagai karya teatrikal terkenal. Pengalaman hidupnya sebagai kaum marginal dan miskin dari keluarga etnis Korea mendorongnya untuk bangkit dan mengubah cerita kesedihannya menjadi sebuah karya penuh arti bagi orang lain dengan pengalaman serupa bahkan berbeda. Dikutip dari sebuah wawancara oleh

The Japan Foundation Performing Arts Network, Chong mengatakan, "I used to think that my upbringing, stories about Japan-resident Koreans and writing about the people around me were things that I had to work into my writing as very unique interludes in order for them to be

43

accepted... Of course there is no need to feel humble about your being a minority, but there is also no need to emphasize it either. So, now I feel that it is OK if I just present these people naturally as life-size characters in my writing." (Saya dulu berpikir bahwa masa kecil saya, cerita-cerita tentang orang Korea di Jepang dan orang-orang di sekitar saya adalah hal-hal yang harus saya kerjakan dalam tulisan saya sebagai cerita unik agar mereka dapat diterima... Tentu saja ada perasaan tidak perlu merasa rendah hati tentang menjadi minoritas, tetapi juga tidak perlu menekankannya. Jadi, sekarang saya merasa tidak apa-apa jika saya menghadirkan orang-orang ini secara alami sebagai karakter seukuran dalam tulisan saya). Berdasarkan pernyataan tersebut, Chong dapat dikategorikan sebagai tipe solidaritas etnis, karena usahanya dalam mendekonstruksi kekecewaannya menjadi cerita unik dan apa adanya. Teater adalah sarana baginya untuk menekankan ironisme kehidupan etnis minoritas Korea di Jepang akibat masa lalu kelam pada zaman penjajahan. Namun, cerita itu juga membentuk optimisme Chong untuk tetap bertahan tinggal di Jepang dengan harapan akan kehidupan yang lebih baik. Saat ini dia terdaftar sebagai warga negara Korea Selatan. Meskipun begitu, dia tetap tidak bisa berbicara bahasa Korea. Baginya, identitas tidak terbatas pada satu status legal ataupun ikatan berdasarkan etnisitas. Lebih dari itu, identitas merupakan perpaduan antara sejarah kehidupannya yang dibentuk menjadi idealisme yang berguna bagi orang-orang disekitar tempat ia tinggal.

b. Miri Yu adalah seorang penulis generasi ketiga Zainichi Korea kelahiran tahun 1968. Tidak seperti karya-karya lain dengan pengalaman pribadi sebagai minoritas etnis, setiap karya Yu menggambarkan adanya perspektif berbeda dalam memandang ikatan Korea dan Jepang dalam identitas dirinya. Yu tidak pernah mendeskripsikan Korea sebagai tanah kelahirannya atau tempat yang diimpikan sebagai tanah air (Weickgenannt, 2001:4). Dia juga mengatakan bahwa identitas dan eksistensi dirinya bukanlah Jepang dan juga bukan Korea, meskipun secara legal Yu

44 memegang status kewarganegaraan Korea Selatan. Bahkan, ketika dia mempunyai anak dengan seorang warga negara Jepang, dia memutuskan untuk memberi kewarganegaraan Jepang kepada sang anak karena merasa tidak memiliki pengetahuan cukup tentang budaya dan bahasa Korea untuk diajarkan kepada anaknya. Dalam sebuah wawancara mengenai keputusan untuk memberikan kewarganegaraan Jepang kepada anaknya, Yu menyatakan bahwa “I have consciously avoided building up an identity as a Japanese-Korean. But this has put me into a very unstable, shaky position. (...) Now, I feel the need to rethink my stand, including positions I have carefully avoided so far” (Saya secara sadar menghindari proses pembentukan identitas sebagai orang Jepang-Korea. Tetapi situasi ini (mempunyai anak) telah menempatkan saya pada posisi yang sangat tidak stabil dan goyah. (...) Sekarang, saya merasa perlu memikirkan kembali pendirian saya, termasuk posisi yang saya hindari sejauh ini) (Subaru, 1999 (12):108). Berdasarkan pilihan hidup Yu, tipe pluralis-individualis menurut tipe-tipe identitas Zainichi Korea menurut Fukuoka merupakan tipe identitas yang tepat bagi Yu. Yu Miri jelas tidak menggabungkan kedua kebudayaan yang ada dalam dirinya melainkan menempatkan dirinya di antara dua budaya, tanpa mengklaim salah satu dari mereka sebagai miliknya (Weickgenannt, 2001:10). Fokus dalam karya-karya Yu Miri tidak menunjukkan keberpihakan pada salah satu negara yang dia anggap lebih dekat dengannya juga bukan sekadar cerita-cerita mengenai problematika Zainichi Korea, namun lebih menekankan bahwa permasalahan identitas diri seseorang tidak melulu terbatas pada status kewarganegaraan dan di mana mereka tinggal. Pengalaman masa lalu keluarganya yang terputus dari ikatan dengan Korea membuat ia sama sekali tidak mendapatkan pengetahuan tentang kebudayaan dan bahasa Korea. Meskipun begitu, Yu tetap merasakan bahwa ikatan tersebut tumbuh dalam ingatan bawah sadarnya sebagai tempat dari mana keluarganya berasal, terlebih setelah dia mempunyai anak dan harus

45 mengambil sikap untuk tetap memperkenalkan asal-usul keluarga kepada anaknya.

c. Nobuko Kyo juga merupakan seorang generasi ketiga Zainichi Korea yang lahir tahun 1961. Dia tumbuh besar dengan bayangan bahwa identitasnya sebagai orang keturunan Korea adalah sesuatu yang memalukan dan harus disembunyikan karena permintaan orang tuanya. Dalam bukunya yang berjudul An Ordinary Zainichi Korean, Kyo menceritakan bagaimana dirinya tidak pernah mengalami diskriminasi secara langsung, namun tetap sensitif terhadap kata-kata dengan konteks diskriminatif. Meskipun demikian, Kyo berusaha melawannya dengan mempelajari sejarah Korea dan Jepang untuk memahami makna identitasnya sebagai orang Korea yang tinggal di Jepang (Kyo, 1990:59). Pengalaman tersebut membuat dirinya merasa kehilangan ikatan dengan Korea sebagai tempat asalnya, karena menurutnya etnisitas sebagai orang Korea merupakan simbol yang terus berubah seiring proses pemahaman diri seorang individu tentang identitasnya. Berdasarkan cerita tersebut, Kyo tepat dikategorikan ke dalam tipe naturalisasi karena kecenderungannya untuk lebih terbuka terhadap perubahan-perubahan dalam simbol diri pembentuk identitasnya. Hingga saat ini, Kyo yang tinggal di Jepang merasa bahwa naturalisasi menjadi jalan terbaik untuk memperkuat identitasnya di Jepang, meskipun ia juga tidak berusaha untuk menutupi latar belakang etnisnya. Dengan demikian, Kyo memilih untuk berasimilasi penuh ke dalam struktur masyarakat Jepang.

Tiga kisah dari generasi ketiga Zainichi Korea tersebut sedikit menunjukkan bagaimana kompleksitas pemahaman identitas terjadi dalam diri generasi ketiga Zainichi Korea, bahwa proses intersubjektivitas ide dalam proses pengalaman hidup individu bisa menciptakan variasi dari berbagai macam spektrum tersebut di atas, bukan hanya perihal menerima atau tidak menerima asimilasi. Sehingga, muncul kecenderungan tipe identitas baru, misalnya ditunjukkan oleh sikap Wishing Chong pada penjelasan tokoh-tokoh Zainichi Korea generasi ketiga sebelumnya.

46 Metode sejarah kehidupan yang diadopsi oleh Fukuoka menjadi basis untuk menjelaskan hubungan lintas sektoral pengalaman hidup Zainichi Korea, termasuk di dalamnya interaksi mayoritas/minoritas vis-à-vis Jepang. Posisi Zainichi Korea sejak kedatangan migran awal ditempatkan sebagai masyarakat kelas dua yang terasimilasi ke dalam kebudayaan Jepang, dan atau melakukan pernikahan campuran. Selain itu, keterikatan dengan Korea dan keberadaan mereka di Jepang seolah menjadi dua kutub magnet yang saling bersinggungan. Memilih untuk bertahan pada nilai-nilai leluhur mereka di Korea berarti memperbesar potensi penolakan dari lingkungan tempat mereka tinggal saat ini. Sedangkan membangun hubungan dengan Jepang berarti mengharuskan mereka untuk menyimpan memori tentang Korea dan berasimilasi penuh dengan nilai dan kepercayaan orang Jepang.

Di samping ketiga contoh yang dipaparkan di atas, contoh-contoh kasus lain dalam penelitian Fukuoka menunjukkan adanya kecenderungan bagi generasi muda Zainichi Korea untuk menjalani dan menghayati hidup sebagaimana adanya di Jepang, tanpa bayang-bayang repatriasi sebagaimana dirasakan oleh generasi pertama Zainichi Korea. Seperti misalnya pernyataan Yu Miri bahwa identitas tidak terbatas pada satu status legal ataupun ikatan berdasarkan etnisitas, namun menjadi perpaduan antara sejarah kehidupannya untuk dibentuk menjadi idealisme yang berguna bagi orang-orang disekitar tempat ia tinggal. Meskipun demikian, sikap-sikap pluralis seperti yang ditunjukkan oleh Yu belum mampu menghindarkan mereka dari diskriminasi, yang secara kolektif dihadapi oleh Zainichi Korea.

Apabila dikaitkan dengan pandangan konstruktivisme Wendt, fenomena yang dialami oleh Zainichi Korea generasi ketiga dalam pembentukan identitas kolektif generasi mereka maupun kelompok etnis Zainichi Korea secara umum menunjukkan prasyarat dari motivasi identitas Zainichi Korea generasi ketiga dalam memengaruhi identitas kolektif yang mencakup keseluruhan generasi. Diskursus yang terbentuk berkaitan dengan pembentukan identitas kolektif Zainichi Korea tidak hanya terbatas pada perdebatan tentang menerima atau tidak menerima asimilasi. Lebih daripada itu, diskursus tersebut membentuk variasi

47 baru dalam tipe identitas Zainichi Korea generasi ketiga. Variasi-variasi tersebut mengorbit pada respon individu dalam menanggapi asimilasi yang tidak terelakkan.

Peralihan nilai-nilai sebagaimana dijabarkan dalam sub-bab ini menjelaskan upaya Zainichi Korea generasi ketiga untuk menggeser identitas Zainichi Korea sebagai sebuah kelompok masyarakat di Jepang, dengan atau tanpa ikatan batin terhadap tanah air mereka itu sendiri, karena variabel historis dalam pembentukan identitas Zainichi Korea bersifat independen dan tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan proses konstruksi tersebut. Kecenderungan pada tipe identitas pluralis, naturalisasi dan solidaritas etnis dari generasi ketiga Zainichi Korea berimplikasi pada pembentukan bargaining position dalam interaksi mereka dengan Jepang. Identitas sebagai Zainichi Korea kemudian dimaknai sebagai usaha-usaha untuk mempertahankan eksistensi mereka dalam lingkup perjuangan yang lebih luas, melalui narasi identitas baru berdasarkan ikatan dua variabel historis dan geografis. Untuk alasan itu, Zainichi Korea generasi ketiga memiliki bargaining power untuk menegaskan identitas mereka dalam struktur masyarakat Jepang demi meminimalisasi pembatasan akses-akses terhadap kelompok mereka sebagaimana akan dijabarkan pada sub-bab selanjutnya.

4.2 Homogenitas Sebagai Identitas Nasional Jepang

Sub-bab kedua dalam bab pembahasan ini akan fokus menjabarkan ide-ide di balik proses konstruksi identitas nasional bangsa Jepang. Ide tersebut berangkat dari nilai tradisional masyarakat Jepang sejak era pra-modern, salah satunya berdasarkan cerita mitologi Kinki bahwa asal mula 'ras Jepang' saat ini berasal dari 'ras Yamato' sebagai satu-satunya etnis di Jepang (Okamoto, 2011: 77). Penekanan pada sifat mutlak dan homogen dari ras Yamato disebarluaskan hingga tercipta kepercayaan akan superioritas ras bangsa Jepang.

Narasi-narasi itu dikembangkan dalam rangka mempromosikan superioritas ras bangsa Jepang, dimunculkan pada berbagai peristiwa historis penting, misalnya pada keterlibatan Jepang di Perang Dunia II. Superioritas tersebut dibentuk sebagai standar nasionalisme Jepang yang menghasilkan ambisi

48 penaklukan. Selain Perang Dunia II, narasi superioritas juga terus digaungkan, bahkan dalam konteks respon Jepang terhadap hubungan dengan negara-negara lain masa kini. Melalui keberhasilannya menjadi salah satu negara dengan perekonomian kuat di Asia Timur, Jepang mampu menciptakan kerja sama global yang sangat menguntungkan.

Dengan peningkatan angka migrasi ke Jepang dan menimbulkan banyaknya jumlah populasi penduduk asing, salah satu cara yang dipilih oleh Jepang untuk mempertahankan superioritas adalah dengan menjadikan homogenitas tersebut sebagai sebuah kerangka struktural identitas nasional Jepang. Identitas nasional serupa dengan identitas kolektif, namun tercipta dari kompromi beragam kebudayaan hingga tercapai satu identitas bersama. Perbedaannya, identitas nasional memiliki unsur power yang lebih kuat dibandingkan identitas kolektif, karena karena ada banyak shared ideas ataupun kebudayaan yang perlu diakuisisi. Oleh karenanya, penguatan homogenitas Jepang menjadi penting untuk membangun bargaining position terhadap the others.

Selain membahas faktor ide dalam konstruksi identitas nasional bangsa Jepang, sub-bab ini juga akan menyajikan penjabaran mengenai implikasi dari konstruksi identitas nasional itu sendiri. Hal ini berkaitan dengan perilaku bangsa Jepang dalam merespon eksistensi others, yaitu kelompok-kelompok etnis asing ataupun para migran sementara. Dari sana akan muncul analisis-analisis proses pembentukan identitas aktor yang mengandung relasi self dan other, di mana

other merupakan proyeksi dari gambar diri self. 4.2.1 Ide dan Kepercayaan Bangsa Jepang

Kepercayaan akan superioritas dan kemurnian ras bangsa Jepang adalah idealisme Jepang yang terus dipegang teguh menghadapi dinamika hubungan dengan bangsa lain. Pada periode imperialisme, kepercayaan ini menjadi dasar pembenaran bagi bangsa Jepang untuk membangun posisi superior sebagai pemimpin bangsa-bangsa di Asia dan mengembangkan ekspansionisme mereka untuk mengokupasi bangsa-bangsa tersebut. Sepanjang perjalanannya, redefinisi

49 kebudayaan dan identitas terus diupayakan dalam rangka memperbaharui ingatan akan idealisme bangsa tentang homogenitas dan keterikatan terhadap komunitas secara berkelanjutan. Di era modern, nilai tersebut dikemas menjadi sebuah kerangka diskursus bernama nihonjinron. Diskursus ini masih menekankan superioritas dan kemurnian ras bangsa Jepang berdasarkan esensi etnisitas bangsa Jepang berupa hubungan genealogis, persamaan ras tunggal, serta tradisi turun temurun berupa bahasa dan mitos lokal.

Diskurus Nihonjinron mulai berkembang menjadi sebuah diskursus populer pada tahun 1970-an karena keberhasilan Jepang menghadapi krisis ekonomi global pada masa itu. Kekaguman akan strategi yang digunakan untuk mengatasi krisis ekonomi oleh Jepang membawa pengakuan Barat atas keberhasilan ekonomi Jepang. Jepang akhirnya mampu membangun kepercayaan diri dan kebanggaan dengan nilai-nilai keunikan bangsanya, yang dianggap sebagai salah satu faktor pendorong keberhasilan tersebut (Iida, 2001:187). Selain menjadi diskursus populer, di waktu bersamaan diskursus ini juga dikembangkan oleh para pengamat studi kebudayaan Jepang sebagai basis penelitian tentang citra nasional bangsa Jepang. Dari peristiwa-peristiwa tersebut, diskursus nihonjinron

lahir dan terus berkembang menjadi sebuah diskursus luas mengenai identitas nasional bangsa Jepang.

Nihonjinron, secara harfiah berarti 'ilmu tentang ke-Jepang-an', pada dasarnya mencakup ide tentang kekhasan bangsa Jepang vis-à-vis peradaban modern khas bangsa Barat, dengan harapan mampu menonjolkan citra bangsa Jepang dalam persaingan global. Ide tersebut didasarkan pada kepercayaan akan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, seperti nilai tentang homogenitas ras, superioritas etnis, struktur sosial masyarakat berbentuk vertikal, ikatan in-group yang kuat, serta kolektivisme dan relasi konsensus sebagai pedoman perilaku masyarakat. Kemunculan nilai-nilai merupakan konstruksi identitas bangsa Jepang sebagai antitesis dari eksistensi peradaban Barat yang bercirikan individualis, masyarakat yang horizontal, dan independen. Sementara struktur sosial Jepang menurut nihonjinron digambarkan berdasarkan ciri-ciri kolektivisme, masyarakat vertikal, dan interdependen.

50 Munculnya gagasan homogenitas etnis sebagai keunikan bangsa Jepang bangkit dari gagasan bahwa Jepang juga merupakan 'darah' atau 'ras' terpisah menempatkan mereka pada posisi yang berlawanan dengan ras atau etnis lain. Etnisitas dan ras merupakan dua konsep yang saling berkelindan, khususnya dalam perdebatan tentang proses konstruksi identitas kolektif Jepang. Jika etnisitas menjadi bentuk kolektivitas Jepang berdasarkan keyakinan pada budaya dan sejarah bersama, ras berfokus pada aspek kekerabatan dan garis keturunan. Di sini, ras menjadi penanda untuk memperkuat identitas etnis. Simbol 'darah Jepang' menghasilkan, konsep 'kami' dalam memberikan dimensi persatuan sebagai satu keluarga besar yang telah mengabadikan garis keturunannya. Proses historis di balik pembentukan 'ras murni' tersebut sengaja dikesampingkan agar dapat menghasilkan superioritas dan kemurnian mutlak bagi bangsa mereka. Sehingga, kesatuan tersebut mendukung perkembangan homogenitas dan superioritas etnis Jepang sebagai sebuah keunikan, sekaligus menimbulkan diskriminasi bagi etnis minoritas sebagai 'mereka'.

Meskipun bagi beberapa pemikir, konsep ras dan etnisitas merupakan sebuah konsep terbayang dan mudah rapuh, namun konsep ini menjadi simbol nasionalisme bangsa Jepang yang lebih mudah dipahami. Sebutan tan itsu minzoku kokka (bangsa etnis tunggal) bagi Jepang sebagaimana dipromosikan oleh beberapa politikus antara tahun 1980 hingga 2000-an, menjadi alat untuk menanamkan nilai nasionalisme yang setara. Salah satu contoh misalnya, pernyataan Aso Taro pada tahun 2005 yang kala itu menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri dan Telekomunikasi menyatakan bahwa "Jepang adalah sebuah negara dengan satu budaya, satu peradaban, satu ras, dan satu bahasa, tidak ada negara lain yang dapat menyamainya” (The Japan Times, 2005). Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bentuk penolakan berkaitan dengan perjuangan etnis Ainu mendapat pengakuan sebagai etnis asli di Jepang yang berasal dari Kepulauan Hokkaido.

Selain itu, seorang politikus, penulis sekaligus interpreter Jepang, Masao Kunihiro, juga memberikan tanggapannya tentang pembentukan ras Jepang bahwa:

51

"Yang membuat orang Jepang, lebih dari apa pun, adalah 'darah', yang mengacu pada konsep junketsu-shugi (darah murni). Ungkapan 'darah Jepang' digunakan dalam pidato populer untuk dianggap tidak berubah oleh orang Jepang. Kepercayaan pada kualitas kekekalan dalam diri orang Jepang dianggap penting bagi identitas mereka, ditunjukkan dalam pernyataan 'Anda harus dilahirkan sebagai orang Jepang untuk memahami mentalitas orang Jepang'. Seorang Jepang mengekspresikan aspek 'kekal' atau 'alami' dari identitas Jepang melalui konsep imajiner 'darah Jepang'") (Kunihiro, 1972: 34).

Melalui dua pertanyaan di atas, dapat disimpulkan bahwa proses pembentukan identitas kolektif merupakan elemen utama dalam menunjang upaya pemerintah untuk menciptakan kontrol ideologi terhadap masyarakatnya. Model nasionalisme tersebut mengedepankan proses pembentukan bangsa modern di Jepang, mengacu pada mitologi Kinki sebagai asal mula pembentukan konsep 'orang Yamato' sebagai satu-satunya etnis di Jepang, dan jawaban dari permasalahan krisis identitas (Okamoto, 2011: 77). Sehingga bagi para aktivis etnis minoritas, pemerintah Jepang terkesan mengabaikan proses migrasi pre-historis ras proto-Mongoloid maupun migrasi zaman modern sekaligus mengabaikan eksistensi bermacam kelompok etnis minoritas sekaligus pemenuhan hak-hak mereka sebagai satu bagian dari masyarakat Jepang.

Ross Mouer dan Yoshio Sugimoto dalam bukunya berjudul Images of Japanese Society memberikan pemaparan tentang perkembangan diskursus

nihonjinron, dilihat dari literatur-literatur para pemikir nihonjinron dari dalam maupun dari luar Jepang. Dalam hasil pengamatan Mouer dan Sugimoto, diskursus nihonjinron banyak diteliti berdasarkan pendekatan holistik (Mouer & Sugimoto, 1986: 86). Nihonjinron sebagai pendekatan holistik mengasumsikan bahwa masyarakat memiliki tujuan sebagai basis pembentuk motivasi individu dalam sebuah skema konsensus yang tinggi. Pendekatan ini cenderung sejalan dengan tradisi besar bangsa Jepang yaitu struktur terintegrasi dalam mencapai konsensus melalui pengawasan kualitas perilaku tiap individu. Pendekatan holistik dalam nihonjinron memandang secara keseluruhan struktur sosial masyarakat Jepang sebagai kelompok komunal berbasis konsensus bersama sebagai keunikan karakter bangsa mereka. Perilaku politik Jepang didominasi oleh rasa puas yang diterima Jepang dari pelayanan tanpa pamrih kepada kelompok.

52 Individu didorong untuk mengutamakan kebajikan dalam proses sosialisasi, sehingga ketergantungan emosional dalam hubungan sosial didasarkan pada asumsi niat baik orang lain (Yoshino, 1992:14).

Kondisi tersebut digambarkan melalui kata amae ( ⽢ え ), yang menggambarkan perasaan ingin dicintai, diperhatikan, dan ketergantungan yang menyenangkan pada orang lain tetapi ada lebih dari itu. Takeo Doi menyebut

amae sebagai konsep kunci untuk memahami tidak hanya dari susunan psikologis individu Jepang tetapi juga struktur masyarakat Jepang secara keseluruhan (Doi, 1973:28). Contoh-contoh kecil untuk menggambarkan situasi ini tergambar dari kebiasaan sehari-hari masyarakat Jepang, seperti perilaku untuk menjaga ketenangan di dalam transportasi umum, selalu mendahulukan pejalan kaki, tepat waktu, mengutamakan budaya antre, dan lain sebagainya. Bukan hanya terbatas dalam lingkup sosial masyarakat sehari-hari, konsensus tersebut juga diutamakan dalam interaksi di tingkat pemerintah maupun antar-pemerintah, misalnya dalam proses pengambilan kebijakan serta penandatanganan kesepakatan antar-negara.

Kolektivisme masyarakat Jepang disebut pula oleh beberapa pemikir

nihonjinron sebagai karakteristik groupism dalam antitesis dengan individualism

bangsa Barat. Karakter tersebut menjadi basis bagi semua orang di Jepang untuk selalu berlaku sesuai dengan norma sosial agar tidak menimbulkan penyimpangan yang karenanya orang lain merasa dirugikan. Hal ini diharapkan meminimalisasi konflik antar kelompok yang mungkin terjadi. Kazuko Yoshino, salah satu pemikir diskursus nihonjinron, mengutip Emil Durkheim tentang konsep

conscience collective serta ideas and values milik Max Webber, menjelaskan bagaimana unsur groupism dalam struktur sosial masyarakat Jepang saat ini adalah hasil dari pre-industrial form of reproductionism. Dalam konsep tersebut, keterikatan dalam komunitas pre-industrial terbentuk melalui keselarasan

conscience collective dikembangkan untuk membangun solidaritas masyarakat modern Jepang. Asumsi ini dibuktikan dengan adanya model kekerabatan yang disebut ie (家; secara harfiah berarti rumah, juga terkandung dalam terma 家族 (kazoku) atau keluarga) (Yoshino, 1992:64).

53

Ie merupakan sebuah tatanan hierarkis dalam upaya mencapai tujuan kolektif yang menjelaskan perwujudan pemikiran relasional dan pola perilaku berdasarkan pembagian fungsional. (Iida, 2001:187-9). Hierarki tersebut membentuk asumsi, kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara terintegrasi demi menciptakan keteraturan dan homogenisasi karakter bangsa Jepang yang unik. Ie adalah sistem yang mendorong loyalitas dan kepatuhan terhadap keluarga, sejalan dengan prinsip-prinsip Konfusianisme yang menjadi pedoman masyarakat Jepang pada abad 16-17. Selain itu, pola hierarki dalam ie juga menjadi pedoman sistem pewarisan keluarga berdasarkan garis patrilineal. Sistem tersebut dianalogikan ke dalam konsep yang lebih luas, bahwa bangsa Jepang merupakan satu keturunan Kaisar, sehingga setiap masyarakatnya harus mengutamakan loyalitas kepada Kaisar dan berbakti pada setiap kebijakan yang ditetapkan. Dalam praktek sehari-hari, sistem ie dapat ditemukan dalam mekanisme pemberian komando dalam sebuah sistem, baik dalam lingkup terkecil masyarakat yaitu keluarga, maupun dalam tata kelola perusahaan hingga pemerintahan. Melalui pengaruhnya yang begitu multidimensional, sistem ie dianggap sebagai batu loncatan bagi perkembangan penelitian ilmu sosial dan humaniora, melingkupi ilmu politik, sosiologi, ekonomi, dan sejarah di Jepang.

Meskipun secara holistik nihonjinron mampu menyajikan sebuah bentuk integrasi masyarakat yang seimbang dan harmoni, Mouer dan Sugimoto dalam tulisan yang sama juga memberikan paparan tentang pendekatan lain dalam memetakan pola ide dalam nihonjinron. Pendekatan tersebut yaitu pendekatan konflik, dengan fokus pada dorongan terhadap terciptanya peningkatan daya saing antar individu dalam ikatan kesetiaan kepada kelompok-kelompok konsentris seperti keluarga, kelompok pedesaan, perusahaan, militer, dan bangsa. Persaingan dianggap sebagai sebuah bentuk konformitas kelompok akibat kurang terbentuknya relasi horizontal dalam kelompok pekerjaan (Mouer & Sugimoto, 1986: 32-33). Konflik tersebut tetap dianggap sebagai sebuah keunikan karena struktur sosial masyarakat Jepang menjadi implementasi dari struktur vertikal masyarakat, berlawanan dengan struktur sosial horizontal negara-negara Barat.

54 Chie Nakane, antropolog teori sosial Jepang yang juga menulis pendapatnya tentang diskursus nihonjinron, mengidentifikasi struktur masyarakat vertikal Jepang sebagai kumpulan individu yang berorientasi pada dan bertindak dalam kerangka kerja suatu kelompok, biasanya, perusahaan (Nakane, 1970: 87). Nakane menjelaskan contoh hubungan tersebut misalnya terjadi pada lingkup pekerjaan. Yang pertama, individu diikat oleh solidaritas vertikal berdasarkan hierarki dalam sebuah perusahaan, sehingga persaingan terjadi antara perusahaan. Ciri lain adalah bahwa individu secara horizontal dikelompokkan pada satu tingkatan yang sama dalam lingkup pekerjaan, dan persaingan berlangsung antar-level (Mouer & Sugimoto, 1986:281).

Konflik, sebagai dasar pendekatan, terjadi karena adanya relasi tidak setara antara dua atau lebih aktor. Hal itu menimbulkan subordinasi berdasarkan relasi senior-junior, misalnya di lingkup profesional perusahaan atau bahkan di level lebih rendah berbentuk kepatuhan terhadap orang tua dalam keluarga. Kondisi tersebut merupakan bentuk etika tradisional Jepang, yang menekankan kesetiaan kepada kelompok hingga menimbulkan subordinasi kepentingan individu demi mengutamakan kepentingan kelompok. Subordinasi kepentingan individu dalam relasi ini juga menghasilkan loyalitas tinggi para pekerja terhadap perusahaan mereka sehingga rata-rata usia pensiun pekerja di Jepang terjadi pada umur 55 hingga 60 tahun. Selain itu, hierarki dan stabilitas dalam sistem tersebut dapat terjamin, sehingga sistem komando dapat diberikan secara lebih jelas dan mekanisme kerja menjadi lebih efektif. Menurut beberapa literatur, pendekatan ini dapat membentuk disiplin karyawan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Jepang, khususnya pada konteks krisis ekonomi tahun 1970-an, di mana perkembangan diskursus nihonjinron juga sedang berlangsung. Model tata kelola tenaga kerja semacam ini yang kemudian dianggap efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Jepang selama menghadapi krisis ekonomi tersebut.

Di sisi lain, pendekatan berbasis konflik, sebagaimana pendekatan tersebut disebut, berdampak besar bagi pembentukan stratifikasi sosial masyarakat Jepang. Menurut ahli teori konflik, elemen-elemen yang berkuasa di Jepang dalam posisi yang jelas menguntungkan dalam hal memanipulasi sistem secara alami akan

55 terus mempertahankan posisi mereka dengan segala cara yang mungkin (Mouer & Sugimoto, 1986:83). Hal ini dapat menciptakan kesenjangan terkait akses ekonomi, sosial dan politik, dan kemudian berimplikasi kepada terciptanya stratifikasi sosial masyarakat. Stratifikasi sosial masyarakat dapat jelas terlihat dari dimensi ekonomi masyarakat seperti pengelompokan masyarakat pemasukan rendah, menengah, dan tinggi. Ada pula pengelompokan tenaga kerja yaitu kelompok white-collar workers, mencakup pekerja profesional kantoran dan teknis dan blue-collar workers, mencakup para buruh lapangan dan pabrik. Stratifikasi sosial juga terjadi di dimensi lain misalnya kesenjangan sosial berkaitan dengan diferensiasi gaji laki-laki dan perempuan, dikotomi regional rural versus urban, serta penempatan kelompok etnis di Jepang, seperti etnis Korea, Ainu, Nikkeijin dan kelompok burakumin sebagai kelompok etnis khusus. Meskipun kategorisasi tersebut bukanlah satu hal mutlak seiring dengan perkembangan sosial masyarakat yang semakin dinamis, namun contoh-contoh tersebut mampu sedikit menggambarkan adanya satu kaidah yang diberikan kepada masyarakat Jepang agar mereka dapat menjalankan kehidupan sesuai dengan porsi masing-masing.

Stratifikasi yang terlihat dari pendekatan konflik ini berkaitan dengan proses konstruksi identitas masyarakat Jepang, berdasarkan unsur eksternal pembentukan identitas aktor. Proses ini berlangsung sebagaimana konstruktivisme Wendt memandang dinamika self and other sebagai proses refleksi bagi pemaknaan identitas diri masing-masing. Identitas menjadi citra untuk menunjukkan dan memperkenalkan proses pemahaman nilai dalam masyarakat melalui perspektif yang lebih mudah dipahami oleh pihak eksternal. Muncul beragam pendapat bahwa ide tentang nihonjinron adalah hasil dari rekonstruksi kondisi pasca-perang untuk memulihkan identitas dan kebanggaan di antara orang Jepang setelah kekalahan mereka dalam perang, selain penekanan pada eksistensi

the Other sesuai konsep tan'itsu minzoku kokka (Burgess, 2010:2).

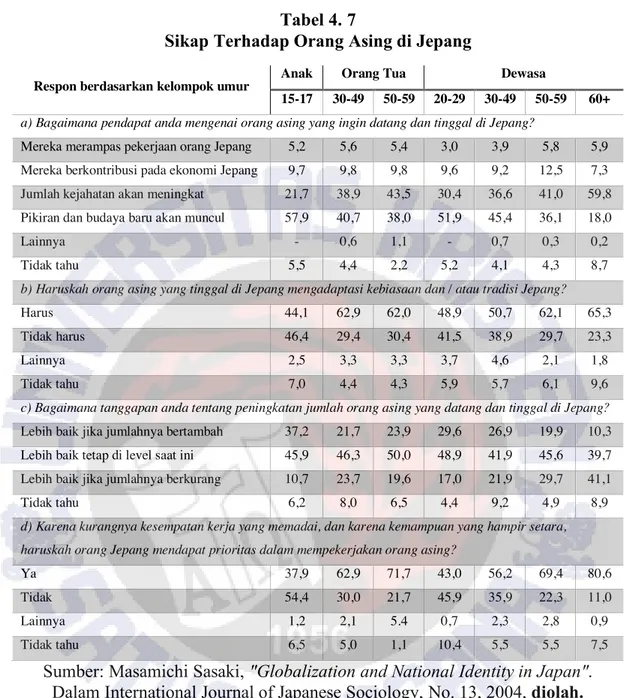

Diskursus ini dalam perkembangannya dikritik oleh beberapa intelektual karena secara sadar membentuk sebuah model nasionalisme sempit atau partikularistik, dilihat dari penekanan keunggulan ras sebagai nilai mutlak yang