Bab II

Sumber-Sumber Energi

Untuk mengidentidikasi sesuatu sebagai sumber energi, perlu terlebih dahulu dipahami apa itu energi. Secara umum energi didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan kerja. Sumber-sumber energi adalah sesuatu yang dapat diolah/dikonversi sehingga dapat memberikan kemampuan untuk melakukan kerja yangkita butuhkan dalam menunjang semua aktifitas kehidupan.

Berdasarkan dapat-tidak sumber energi itu diperbaharui, sumber-sumber energi dapat dibagi menajdi 2 bagian:

1) Sumber energi tak terbaharukan; dan 2) Sumber energi terbaharukan.

Energi-energi tersebut diperoleh dalam bentuk yang berbeda-beda; panas (termal), sinar (radiant), mekanik, elektrik, bahan kimia, dan energi nuklir.

2.1. Sumber Energi Tak Terbaharui

Sumber energi tak tebaharui terdiri dari 1. Minyak bumi (Oil) 2. Gas Alam (Natural Gas) 3. Batu Barat (Coal) 4. Nuklir (Nuclear)

Gambar 2.1. Sumber-sumber energi Tak Terbaharui

Semua sumber energi tersebut tidak dapat digunakan secara berualang dan tidak dapat terbentuk dalam periode waktu yang singkat sehingga ia disebut sumber energi tak terbaharukan. Sumber-sumber energi ini terbentuk di alam dalam waktu ribuan sampai jutaan tahun. Waktu eksploitasi oleh manusia sangat singkat dibanding dengan waktu terbentuknya, sehingga suatu saat sumber energi ini akan habis.

2.1.1. Energi Batu Bara

Umum

Satu abad yang lampau batu bara merupakan sumber langsung atau tidaklangsung sebagian terbesar energi komersial dunia. Bahkan batu bara telah memercikkan dan menggerakkan terjadinya apa yang dinamakan Revolusi Industri. Dewasa ini peranan batu bara sudah jauh menurun, dan hanya memenuhi seperempat pamakaian energi seluruh dunia. Namun demikian, volume penggunaannya masih sangat besar, dan dengan perkembangan-perkembangan terakhir dunia bidang energi, terutama setelah terjadinya apa yag dinamakan kemelut energi di tahun-tahun 1970-an, dapat disimpulkan, bahwa di masa yang akan datang, peranan batu bara akan meningkat lagi dengan pesat.

Batu bara terdiri atas berbagai campuran karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan beberapa pengotoran lain.

Sebagian karbon itu tetap padat bilamana dipanaskan, dan Sebagian lagi akan berubah menjadi gas dan keluar bersama-sama unsur-unsur gas lainnya. Bagian gas ini mudah terbakar dan menyala terus-menerus serta agak lebih berasap daripada karbon padat yang membara.

Kadar air dan abu yang tidak dapat dibakar yang terkandung dalam batu bara, tidak bermanfaat.

Kokas dibuat dengan memanaskan batu bara s~ingga gas dan pengotoran menguap: bagian karbon yang padat itu disebut kokas.Kokas terutama dipergunakan untuk mencairkan bijih besi. Semula bagian gas dan batu bara itu dibuang, akan tetapi kini gas itu dapat dimanfaatkan.

Batu bara dibagi dalam berbagai kategori dan subkategori berdasarkan nilai panas karbonnya, dimulai dengan lignit, yang kadar karbon padatnya terendah, melalui berbagai tingkatan batu bara muda, batu bara subbituminus, batu bara bituminus, hingga

Batu bara yang tingkatannya terendah berwarna cokelat, mengandung banyak abu dan lembap. Batu bara yang tingkatannya lebih tinggi, mengandung karbon lebih banyak. Baban organik yang tidak cukup terurai sehingga terbentuk karbon, oleh karena itu belum dapat dikatakan sebagai batu bara, disebut gambut (peat).

Batu bara adalah suatu batu endapan yang terutama berasal dan zat organik. Kebanyakan ahli geologi berpegang pada teori, bahwa tumbuh-tumbuhan yang sangat lebat, baik pohon-pohon besan maupun tumbuh-tumbuhan lainnya, tergenang dalam rawa-rawa atau air lainnya, kemudian berturut-turut ditutup oleh endapanendapan lain, biasanya non-organik. Pengumpulan-pengumpulan ini mula-mula menjadi semacam lumpur organik, lambat laun agak mengeras, kemudian berubah menjadi gambut. Setelah berlalu masa yang lama sekali, lapisan-lapisan endapan ini mengakibatkan penekanan-penekanan, sehingga bahan-bahan gambut ini menjadi lebih keras. Misalnya karena penekanan suatu lapisan yang semula tebalnya 10 meter, kemudian menjadi satu meter atau kurang. Bilamana tekanan-tekanan itu disertai gerakan-gerakan atau perubahan-perubahan lapisan atas kulit bumi, maka penekanan menjadi lebih besar lagi: terjadilah batu bara melalui proses pengarangan.

Gambar 2.1 memperlihatkan secara skematis apa yang terjadi. Dalam proses itu daun menyerap energi cahaya yang digunakan dalam proses fotosintesis sebagai berikut:

Dalam proses ini diperlukan energi sebesar 112 kCal per mole CO2. yang diambil dari energi matahani.Dapat dihitung jumlah energi cahaya yang diperlukan dalam fotosintesis itu dengan berpegang pada teori kuantum cahaya Einstein:

di mana

E = energi cahaya; h = konstanta Planck; γ = frekuensi cahaya;

c = kecepatan cahaya dalam pakem; dan λ = panjang gelombang cahaya.

Dalam proses pengarangan yang memakan waktu jutaan tahun sebagaimana dijelaskan sebelumnya, kayu itu mula-mula menjadi gambut, kemudian meningkat menjadi lignit, dan selanjutnya menjadi batu bara. batu bara ini kemudian digali oleh manusia, lalu dibakar, misalnya dalam sebuah pusat listrik tenaga uap. Dalam proses pembakaran dipakai oleh api zat asam 02, dilepaskan ke udara gas C02, dan dibebaskan pula energi yang berupa panas, yang merupakan tujuan utama penggalian batu bara itu.

Gambar 2.1. Siklus Zat Asam.

Dan skema Gambar 2.1 itu dapat ditarik beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah, bahwa ada semacam siklus zat asam (02). Pohon yang “bernapas” melepaskan ke udara zat asam, sedangkan pada proses pembakaran diperlukan zat asam tersebut.

Kesimpulan kedua adalah, bahwa bersamaan dengan proses itu terdapat siklus lain yang mempunyai arab yang berlawanan. Pada proses pembakaran batu bara dibebaskan CO2 sedangkan daun-daun pohon menyerap CO2 itu. Dan kesimpulan ketiga adalah bahwa dalam proses pertumbuhan pohon, panas matahari diserap oleh daun-daun, untuk kemudian disimpan sebagai energi ikatan dalam kayu. Bilamana kayu itu dibakar, langsung sebagai kayu bakar, atau setelah melalui proses terjadinya gambut, lignit atau batu bara, maka panas matahari yang disimpan dalam kayu irn dibebaskan kembali. Yang berbeda adalah persoalan waktu energi yang disimpan alam yang memerlukan

Foto 1. Tambang batu bara di Virginia Barat – USA

Foto 2. Lapangan batu bara methane di Cina

Istilah Bahan bakar Fosil Padat (Solid Fossil Fuels) yang sering dipakai dalam literatur biasanya mencakup batu bara maupun gambut. Sedangkan batu bara sering pula dibagi menurut urutan lignit (atau batu bara muda), batu bara sub-bituminus

(sub-bituminous coal), batu bara bituminus ((sub-bituminous coal) dan antrasit (anthracite).

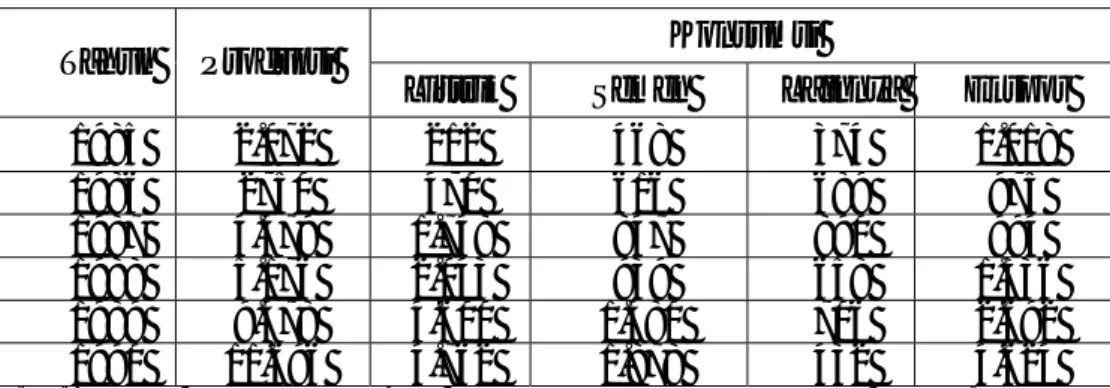

Dalam Tabel 2.1 tercantum suatu klasifikasi yang dipakai oleh WEC ( World Energy Council). Perlu dikemukakan, bahwa klasifikasi WEC ini dipakai banyak negara, akan tetapi terdapat pula negara lain, yang memakai suatu klasifikasi lain. Klasifikasi ASTM1 pada asasnya juga mempergunakan klasifikasi WEC, akan tetapi klasifikasi itu masih membagi masing-masing jenis, atau kelas dalam grup, misalnya antrasit dibagi dalam meta-antrasit, antrasit dan semi-antrasit. Begitu pula halnya dengan kelompok-kelompok lainnya.

Tabel 2.1. Batas-hatas Klasifikasi Bahan Bakar Padat Menurut World Energy

Council

Jenis Bahan Bakar Padat Kadar Air(%) berat Nilai Panas(k Cal/kg)

Gambut 70 —75 1k 1600

Lignit 35 —40 4.500 — 4.600

Batu Bara Subbituminus 1k 10 5.700 — 6.400

Barn Bara Bituminus dan Antrasit

1k 3 1k 8.500

Suatu ketidak-seragaman yang serupa terdapat pula pada klasifikasi penentuan cadangan sumberdaya energi, dan dalam hal ini klasifikasi cadangan batu bara.

WEC memakai istilah “cadangan terbukti di tempat” yang diartikan dengan “cadangan terduga”. Sedangkan istilah proved recoverable reserves diartikan dengan “cadangan teragakan” .

Tabel 2.2 memperlihatkan cadangan dan produksi batu bara, lignit dan gambut dunia pada tahun 1982. Sebagaimana diketahui, sumber-sumberdaya energi di dunia adalah terbatas adanya, sedangkan pemakaiannya tenus-menerus meningkat. Sampai kapankah, misalnya batu bara, akan dapat dimanfaatkan hingga sumbendaya itu telah habis?

Tabel 2.2. Cadangan dan Produksi Dunia Batu Bara, Lignit dan Gambut, 1982 (109 ton)

Jenis Bahan Bakar Cadangan

Terbukti Di Tempat Cadangan Dapat Di manfaatkan Jumlah Cadangan Prod uksi

Bituminus & Antrasit Pangsa (%) 920 (64,1) 515 (35,9) 1,435 (100) 2,70 Subbituminus Pangsa (%) 260 (61,0) 166 (39,0) 426 (100) 0,30 Lignit Pangsa (%) 340 (56,2) 265 (43,8) 605 (100) 0,95 Gambut Pangsa (%) 52 (68,4) 24 (31,6) 76 (100) 4,50

Sumber: World Energy Conference, “Survey of Energy Resources 1983.”

Salah satu estimasi terlihat pada Gamban 2.3. Dengan mengasumsikan bahwa seluruh cadangan dunia akan batu bara berjumlab 4,3 x 1012 ton, dan dengan menganggap pemakaian batu bara akan berlanjut terus, maka menurut salah satu perkinaan batu bara akan habis terpakai kira-kira lima ratus tahun lagi. Tampaknya suatu jangka waktu yang masih lama, namun setelah tahun 2100 jumlah batu bara yang akan dapat dimanfaatkan akan terus-menerus menurun secara cukup deras.

Gambar 2.4 memperlibatkan dalam bentuk skema beberapa proses utama konversi batu bara menjadi bahan bakar untuk dipakai. Batu bara yang satu berbeda sifatnya dengan batu bara yang lain. Oleb karena itu pada pembelian batu bara perlu diperhatikan spesifikasinya, baik yang mengenai nilai panas, maupun sifat-sifat lain seperti kadar abu, kadar air, dan kadar pengotoran lain.

Sumber: M.K. Hubbert, “The Energy Resources of the Earth”, in Energy and Power, Freeman & Co,

San Francisco, 1971.

Catatan: Estimasi Cadangan Dunia Batu Bara 4,3 x 1012 ton.

Batu Bara di Indonesia

Deposit batu bara ditemukan tersebar hampir di seluruh kepulauan Indonesia. Akan tetapi deposit yang mempunyai arti ekonomi terdapat hanya di beberapa tempat sebelah Barat Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan.

Walaupun tendapat banyak laporan mengenai temuan batu bara yang tercatat dalam peta-peta geologi dan laporan-laponan lainnya, kegiatan-kegiatan eksplonasi batu bara belum banyak dilakukan secara sistematis. Tabel 2.3 benikut memberikan beberapa angka perkiraan cadangan batu bara terpenting yang tendapat di Indonesia. Dalam angka-angka ini sudab termasuk jenis lignit.

Tambang-tambang utama batu bara di Indonesia semula dapat di Ombilin, Sumatera Barat, Bukit Asam, Sumatera Selatan, dan Loa Kulu, Kalimantan limur.Pengembangan tambang Ombilin dimulai tahun 1892, yang menghasilkan batu bara yang baik untuk listrik. Produksi tertinggi dicapai dalam tahun 1931 dengan jumlah 665.000 ton. Menjelang Perang Dunia II produksi ini masih cukup tinggi, dan berada agak di bawah 600.000 ton setahun.

Tabel 2.3. Sumberdaya Batu Bara Indonesia (Satuan: 106 Ton)

Wilayah Terukur Terindikasi dan

Terduga Hipotetis Total

Sumatera 2.338 6.344 14.290 22.972 Kalimantan 2.991 6.896 18 9.905 Jawa 4 23 20 47 Sulawesi 5 131 — 136 Irian Jaya — 4 — 4 Total Indonesia 5.338 13.398 14.328 33.064

Surnber:Ir. M. Boesono, Direktorat Bata Bara, Direktorat Jenderal Pertambangan, Jakarta, Desember

1990.

Pembukaan tambang batu bara Bukit Asam dimulai dalam tahun 1919. batu bara yang dihasilkan terutama terdiri atas jenis-jenis lignit, batu bara dan antrasit. Produksi dalam tahun 1940 mencapai 847.800 ton dan dalam tahun 1941 sebanyak 863.706 ton.

Beberapa tambang batu bara swasta kecil dibuka sebelum Perang Pasifik di Kalimantan Timur dan Kalimantan lenggara. Yang terpenting terdapat di lenggarong dekat Samarinda, di daerah Sungai Kelai dan Berau, serta bagian Utara Pub Laut. Masing-masing tambang mempunyai produksi yang tidak melebihi 100.000 ton setahun. Produksi tertinggi batu bara dicapai dalam tahun 1941 dengan jumlah sebesar 2.029 juta ton.

Tabel 2.4 memperlihatkan beberapa angka produksi tambang-tambang Indonesia, sebelum dan sesudah Perang Dunia II, dengan catatan, babwa tahun 1970 Iambang Loa Kulu di Sungai Mahakain, Samarinda, ditutup.

Tabel 2.4 Produksi Batu Bara Indonesia Menurut Tambang,1939—1988

Tahun Ombilin Bukit Asam Lainnya Jumlah

1939 591 632 558 1781 1941 538 864 627 2029 1966 101 185 34 320 1970 77 91 4 172 1979 92 186 — 278 1980 143 161 34 338 1982 303 178 197 678 1984 584 501 383 1468 1886 710 1015 1025 2750 1988 648 1858 2670 5176

Sumber:Ir. M. Boesono, Direktorat Baw Bara, Direktorat Jenderal Pertambangan,

Jakarta 1990.

Satuan: Ribu Ton.

Angka-angka dalam Tabel 2.4 memperlihatkan dengan jelas peranan yang sangat menurun dari batu bara selama 40 tahun hingga 1980. Sebagaiinana terjadi di seluruh dunia, sebelum Perang Dunia II batu bara mempunyai peranan yang besar dalam bidang penyediaan energi. Peranan ini kemudian secara berangsur-angsur digantikan oleh minyak bumi, karena harga yang lebih baik, pemanfaatan yang lebib mudah, transportasi yang lebih murah, dan penyimpanan serta pengaturan yang lebih mudah.

Angka-angka terendah dicapai pada tahun-tahun 1960-an dan awal 1970-an. Namun setelah terjadi apa yang dinamakan kemelut energi pada tahun 1973, diperoleh peluang lagi bagi batu bara Untuk kembali menjadi jaya. Tampak peningkatan terlihat pada tahuntahun 1980-an dan produksi meningkat dengan pesat, bahkan dengan cepat melainpaui produksi puncak yang dicapai pada tahun 1941. Pada saat ini Indonesia bahkan mengekspor batu bara ke mancanegara. Perlu dikemukakan, babwa pangsa-pangsa produksi yang kian besar datang dan tambang-tambang swasta, terutama di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, yang sejak awal tahuntahun 1980-an mulai beroperasi dan ~xrproduksi.

Untuk apakah batu bara sekarang dipakai di Indonesia? Walaupun Perusahaan Jawatan Kereta Api untuk sebagian besar sudah beralib ke bahan bakar minyak , namun

masih terdapat beberapa trayek yang menggunakan lokomotif uap dengan batu bara sebagai baban bakar. Perusahaan limah, Pabrik Semen, dan beherapa industri lainnya, juga memakai batu bara sebagai bahan bakar.

Tabel 2.5 memberikan angka-angka pemakaian batu bara Indonesia menurut jenis-jenis konsumen. Pemakai-pernakai utama adalah Kereta Api, Pabrik Semen dan Pabrik limah. Karena bekerja di bawah kapasitas yang seharusnya, pemakaian sendiri. oleh tambang merupakan komponen yang cukup besar dan seluruh pemakaian.

Akan tetapi, sejak tahun-tahun 1980-an, gambaran konsumsi batu bara Indonesia mengalami perubahan yang cukup besar sekali. Dengan beralihnya Perusabaan Umum Listrik Negara pada pembangkit-pembangkit listrik tenaga uap yang memakai batu bara Sebagai bahan bakar secara besar-besaraii, maka mulai tahun 1985 pemakaian batu bara untuk pembangkitan tenaga listrik meningkat dengan pesat sekali dan menjadi dominan. Bertambahnya pabrikpabrik semen di Indonesia secara pesat serta beralihnya pemakaian bahan bakar dan minyak dan gas menjadi batu bara juga meningkatkan dengan sangat pesat pemakaian batu bara untuk produksi semen. Ekspor batu bara kemudian juga menjadi sangat penting, setelah tambang-tambang batu bara swasta di Kalimantan meningkat produksinya. Tabel 2.6 memperlihatkan angka-angka produksi, konsumsi dan ekspor batu bara Indonesia pada pertengahan kedua dekade 1980.

Tabel 2.5. Pemakaian batu Bara Indonesia Menurut Jenis Konsumen, 1968—1979

Tahun Pernakaian Sendiri PJKA Pabrik Semen Pabrik Timah Jndustri Lain .Jumlah 1968 48,5 54,9 30,1 6,0 2,9 144,9 1969 45,6 61,9 32,2 9,9 3,2 154,& 1970 40,9 49,1 44,7 19,7 2,3 156,7 1971 42,5 49,9 49,1 40,3 3,5 185,3 1972 59,5 57,2 50,4 29,4 3,2 199,7 1973 61,6 39,5 40,2 2,4 4,9 148,6 1974 57,6 32,8 39,8 18,0 6,2 154,4 1975 60,0 50,0 50,0 25,0 5,0 196,9 1976 60,0 78,0 50,0 70,0 7,0 265,0 1977 64,0 43,1 50,6 28,8 5,1 191,6 1978 67,1 30,8 47,2 34,0 6,7 185,8 1979 61,9 26,1 56,9 26,2 9,1 180,2

Surnber: Laporan PN Bata Bara Tahun 1980 Cat atan: Semua Angka dalam Ribu Ton.

Konsumsi

Tahun Produksi

Listrik Semen Lainnya Ekspor

1985 2.072 212 468 374 1.018 1986 2750 470 616 689 975 1987 4.479 1.748 847 890 994 1988 5.176 2.043 939 658 1.536 1989 9.478 4.600 1.480 706 2.692 1990 11.696 4.762 1.878 432 4.624

Sumber:Jr. M. Boesono, Direktorat batu Bara, Direktorat Jenderal Pertambangan, Jakarta. Cat atan: Satuan dalam Ribu Ton.

Pasaran ekspor batu bara adalah antara lain Bangladesh, Malaysia, Thailand, Iaiwan, Jepang dan Filipina.

Bagaimana perkiraan hari depan batu bara Indonesia? Embargo minyak yang dilakukan dalam tahun 1973 dan apa yang dinamakan Kemelut Energi yang kemudian menyusul kiranya menyadarkan umat manusia, bahwa bukan saja jumlah tersedianya nunyak bumi terbatas adanya, bahkan energi sebagai keseluruhan pun tidak tanpa batas adanya di muka bumi ini . Harga minyak yang melonjak dengan tajam telah menempatkan batu bara sekali lagi dalam suatu posisi yang agak baik untuk dapat bersaing dalam gelanggang energi, terutama untuk penggunaan-penggunaan tertentu dalam negeri. Posisi yang baik ini terdapat pula di Indonesia, sehingga memberikan peluang kepada dunia batu bara unrnk meinpunyai peranan yang Iebih besar dalam penyediaan energi di tanah air kita.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki potensi gambut yang besar. Potensi itu dinyatakan dalam luas lahan, dan untuk Indonesia sumberdaya itu adalah sebesar 16,2 juta ha, sebagaimana terlihat pada Tabel 2.7. Suinberdaya itu terbanyak didapat di Sumatera dan Kalimantan. Jika ketebalannya dianggap rata-rata satu meter, maka volumenya adalah sebesar 16,2 juta meter kubik.

Nilai gambut sebagai bahan bakar ditenrnkan oleh kandungan kalor panas yang dipunyainya, dan kandungan tersebut tergantung pada beberapa faktor seperti jenis asal pembentukan gambut, tingkat dekomposisi, kandungan abu dan kandungan air.

Belum begitu lama berselang di negara-negara Belanda, Belgia, dan Uni Soviet, gambut digali dan dimanfaatkan untuk me masak dan memanaskan ruangan rumahtangga.

Wilayah Total

Sumatera 9,7 Kalimantan 6,3

Wilayah Lain 0,2

Total Indonesia 16,2

Sumber: M. Soepraptohardjo & P.M. Driessen, The Lowland Peat of Indonesia: A Challenge for the Future. Makalah disampaikan pada Seminar Gambut

& Lahan Podzolic & Potensinya, Lembaga Penelitian Lahan, Bogor, 13- 14 Oktober 1976.

Hal ini kini tidak dilakukan lagi. Akan tetapi Irlandia dan Finlandia memanfaatkan gambut sebagai bahan bakar unrnk pembangkitan tenaga listrik.

Di Indonesia gambut selama ini merupakan masalah pada lahan pertanian. Tanah bergambut tidak dapat ditanami secara optimal karena tingkat keasamannya tinggi. Sebagaimana dialami oleh penduduk Rasau Jaya, di Kalimantan Barat pada tahun-tahun 1970-an; diperoleh kesukaran memanfaatkan tanahnya yang bergambut untuk bercocok tanam.

Gambut dapat berperan sebagai sumber energi pada sektor rumahtangga dan industri kecil, atau kegiatan-kegiatan yang biasanya mempergunakan biomassa sebagai b.ahan bakar. Sebagaimana dilakukan di Irlandia dan Finlandia, gambut dapat juga dimanfaatkan unrnk pembangkitan tenaga listrik. Hal demikian juga dipertimbangkan oleh Perusahaan Umum Listrik Negara, yang merencanakan unrnk membuat sebuah pusat listrik tenaga uap kecil yang mernakai gambut sebagai bahan bakar, bertempat di Kalimantan Barat. Besar daya-terpasang diperkirakan 4—5 MW.

2.1.2. Energi Minyak Dan Gas Bumi

Umum

Batu bara telah mengakibatkan tercetusnya apa yang dinamakan Revolusi Industri. Antara batu bara, minyak bumi dan gas alam, kadang-kadang saling menyaingi, dan kadang-kadang saling melengkapi, telah memungkinkan meluasnya industrialisasi sebagaimana terjadi sekarang ini .

Berupa benda yang berat, besar dan kotor, batu bara terutama mendapatkan pasaran sebagai bahan bakar yang stasioner, atau mesin yang hanya bergerak perlahan-lahan. minyak bumi dan gas alam, serta produksi-produksinya, di lain pihak, bukan saja memiliki lebih banyak energi per satuan berat, tetapi dapat juga memenuhi keperluan

terbang yang cepat, atau kapal laut yang besar. Lagi pula, pengangkutan dan pengurusannya lebih mudah.

Dengan kemudahan penggunaan ini, ditambah dengan efisiensi termis yang lebih tinggi, serta pengurusan dan pengangkutan yang lebih mudah, menyebabkan penggunaan minyak bumi dan gas alam sebagai sumber utama penyedia energi lebih deras meningkatnya.

Peranan minyak bumi dalam persoalan-persoalan ekonomi dunia dapat disimpulkan sebagai berikut:

• Konsumen dan fasilitas konversi paling banyak ada di dalam tangan negara-negara yang teknis maju;

• Di Dunia Barat, eksploatasi terutama dilakukan oleh perusahaan-perusahaan swasta yang besar, sedangkan di negara-negara lainnya, terutama dimiliki dan dilaksanakan oleh negara;

• Investasi besar-besaran, terutama dari negara-negara Barat, banyak dilakukan di negara berkembang, yang memiliki banyak sumber minyak bumi;

• Nasionalisme politik dan ekonomi merupakan suatu kekuatan aktif dalam pencarian sumber-sumber minyak bumi;

• Pemilikan lapangan minyak tidak terbagi rata di antara negara, dan sangat banyak didapat di Timur Tengah

Ada yang memperkirakan, sebagaimana halnya dengan batu bara, bahwa minyak bumi dan gas alam terjadi dari sumber-sumber organik, yang dewasa ini didapatkan dalam letak-letak endapan. Namun asal-usulnya berbeda daripada batu bara.

Pengetahuan mengenai asal-usul minyak bumi dan gas alan ini , sebenarnya tidaklah begitu pasti. Dugaan yang semakin diterima dewasa ini , adalah bahwa minyak bumi dan gas alam ini terjadi karena perubaharn kimiawi daripada kehidupan tumbuh tumbuhan dan binatang-binatang kecil, terutama plankton yang pernah tertimbun dalam-dalam di lumpur di bawah perairan dan rawa. Setelah lumpur tertindih oleh endapan-endapan lain, terjadi kompresi. Kemungkinan, sebagai sebagian reaksi terhadap kompresi tersebut, titik-titik minyak bumi berpindah, diaktivir oleh gas alam yang terjadi dalam fase-fase permulaan ini , atau karena air.

Bilamana lapisan-lapisan batu yang berdekatan cukup berpori, hidrokaron-hidrokarbon ini memasukinya sampai tertahan oleh sesuatu halangan yang tidak dapat ditembus, minyak bumi dan gas alam berkumpul dalam lubang-lubang lapisan-lapisan yang dilaluinya. Perlu dikemukakan, tidak semua ahli sependapat bahwa minyak bumi ini berasal dari bahan organik.

Minyak dan gas bumi terdiri atas berbagai campuran unsur karbon dan hidrogen, yang biasanya disebut hidrokarbon, ditambah beberapa unsur lainnya yang kurang penting. Bahan-bahan ini kadang-kadang berupa benda-benda gas, atau cair, atau benda-benda berupa lilin, hal mana terutama tergantung daripada perbandingan karbon dan hidrogen.

Penamaan minyak bumi atau petroleum, pada umumnya dipergunakan üntuk bahan-bahan cair, yang kadang-kadang berisi gas atau cairan berupa campuran atau larutan yang ringan, sedang ataupun berat..

Bila komponen minyak -minyak ringannya didistilasi atau diuapkan, maka sisa yang tertinggal merupakan suatu campunan dari hidrokarbon yang disebut parafin. Distilasi lebih lanjut menghasilkan pengotoran hidrokarbon lain berupa aspal.

Dalam urutan pengusahaan perminyakan terdapat empat jenis kegiatan yang berbeda. Pertama adalah pencarian daripada sumber sumber minyak, yang biasanya disebut eksplorasi. Kedua adalah pengelolaan daripada tambang-tambang minyak unrnk menghasilkan minyak mentah, biasanya disebut produksi.

Ketiga adalah pengangkutan daripada minyak dan tempat produksi ke

tempat-tempat pemakaian, biasanya disebut transportasi. Dan keempat adalah usaha memperoleh jenis-jenis produksi dad minyak tersebut, yang biasanya disebut

penyulihgan. hap kegiatan mempunyai teknologi sendiri, dan sering diusahakan seeara

Foto 6. Tambang minyak bumi lepas pantai

Kecuali kalau sumber minyak dengan mudah ditemukan karena keluar dengan sendirinya dari permukaan bumi, umumnya sumber tersebut terletak tersembunyi jauh dalam perut bumi, puluhan, ratusan bahkan hingga ribuan meter dalamnya, dan pencariannya memerlukan informasi-informasi geologi dan geofisika.

Korelasi antara sumber-sumber minyak atau gas dengan formasi-formasi geologi tertentu sudah lama diketahui. Hal ini menyebabkan perlu diadakannya pemetaan bawah permukaan bumi.

Dalam membuat survei, sering dipergunakan pengukuran magnetik, gravimetrik dan seismik. Karena pengukuran magnetik dan gravimetrik kurang mahal, maka cara-cara ini sering didahulukan. Walaupun ketelitiannya kurang tinggi, cara ini dapat memenuhi keburnhan untuk mendapatkan data pertama.

Eksplorasi seismik lebih definitif dalam menganalisis struktur bawah tanah, tetapi juga lebih mahal. leknik ini dilandaskan pada fakta, bahwa gelombang-gelombang kejutan yang berjalan melalui bunii, akan dipanrnlkan pada pemisahan-pemisahan antara lapisanlapisan. Gelombang-gelombang kejutan dibuat dengan ledakanledakan yang dilakukan dalam lubang-lubang yang dangkal, dan dicatat tibanya pada berbagai tempat dengan jarak-jarak tertentu. Kemajuan-kemajuan dalam metode-metode eksplorasi diharapkan dapat dicapai dengan kemajuan-kemajuan teknologi elektronika, baik untuk observasi, inaupun untuk analisis data. Sumber-surnberdaya alarn bumi dapat juga disurvei dengan satelit.

Setelah ada perkiraan lokasi kernungkinan sumbèr minyak atau gas bumi dilakukan pengeboran. Semula pengeboran hanya dilakukan di daratan akan tetapi karena sumber-suinber minyak banyak terdapat juga di dasar lautan, kini telah lazim dilakukan pengeboran lepas pantai. Karena mahalnya biaya pelaksanaan pengeboran lepas pantai ini dan tiap instalasi yang tetap, diusahakan untuk melakukan sebanyak mungkin pengeboran. Dan sumber-sumber di daratan, minyak mentah dikumpulkan melalui pipa-pipa untuk mengalirkannya ke tempat penyulingan, ke tempat penyimpanan, tempat pengangkutan ataupun ke tempat pemakaian secara. langsung. Unrnk pengeboran lepas pantai pemindahan minyak lebih sulit, karena memerlukan pipa-pipa laut ataupun kapal. tengker.

Untuk transportasi minyak mentah pada umumnya dipergunakan tangker-tangker yang besar, atau pipa-pipa panjang. Untuk menekan biaya angkutan, ukuran-ukuran tangker menjadi kian besar. Belum lama berselang, sebuah tangker berukuran-ukuran 50.000 DWT dianggap besar. Kini sudah banyak tangker berukuran antara 200.000 DWT. Bahkan dalam tahun 1973 telah beroperasi sebuah tangker berukuran 400.000 DWT, sedangkan dalam taraf perancangan sudah dibuat desain- sebuah tangker berukuran 600.000 DWT.

Pengangkutan gas alam belum dilakukan secara besar-besaran. Gas mula-mula dicairkan di tempat pemuatan untuk kemudian diangkut dalam kapal tangker yang khusus ke tempat tujuan. Setelah tiba, gas cair ini diuapkan kembali, dan didistribusikan melalui pipa.

Proses-proses penyulingan mengubah minyak bumi menjadi produk-produk yang diperlukan berbagai bidang kegiatan seperti pengangkutan, listrik dan petrokimia.

Metode-metode pemisahan fisik seperti distilasi menghasilkan fraksi-fraksi hidrokarbon tertentu. Pada proses pemecahan (cracking) maka molekul-molekul yang besar dipecah menjadi molekul-molekul yang kecil yang diperlukan. Bila sebaliknya di-perlukan campuran-campuran dengan berat molekul yang lebih besar, hal ini dapat dicampuri dengan proses polimerisasi. Selanjutnya ada pula proses reformasi, di mana struktur molekul diubah, sesuai dengan bentuk atau sifat yang dikehendaki.

Terbanyak minyak dan gas bumi dipakai pada usaba-usalia pembakaran untuk mendapatkan energi, yang terakhir sebagai gas buangan pada cerobong atau peredam letus (knalpot), untuk dilepaskan di udana.

Produksi dan Pemakaian minyak dan Gas Bumi

Pengumpulan data mengenai cadangan minyak dan atau gas bumi sangat sulit, baik disebabkan berbeda penggunaan metode eksplorasi, berbeda cara evaluasi data, maupun kanena berbagai pertimbangan sekuriti dan ekonomi pemilik data tersebut.

Data perkiraan cadangan ini berbeda dari tahun ke tahun, sejalan dengan perkembangan teknologi dan perkembangan ekonomi. Dalam tahun 1942 misalnya diperkirakan bahwa cadangan minyak bumi dunia yang dapat dimanfaatkan berjumlah 82 miliar ton. Dalam tahun 1953 perkiraan ini naik menjadi 136 miliar ton. Untuk tahun 1970 angka ini naik lagi menjadi 246 miliar ton dan perkiraan menurut WEC yang dibuat dalam tahun 1980 jumlah cadangan dunia yang dapat - dimanfaatkan adalab sebesar 354 miliar ton.

Dalam tabel 2.8 tercantum angka-angka produksi minyak bumi akumulatif hingga awal 1979, cadangan terbukti yang dapat dimanfaatkan, serta cadangan mungkin dan terduga yang dapat dimanfaatkan menurut WEC.

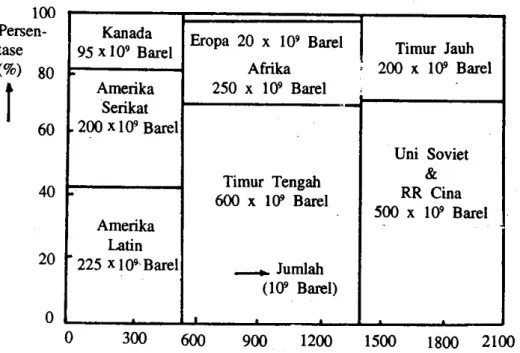

Dari kolom produksi kumulatif hingga awal 1979 pada Tabel 2.8 tampak bahwa Amerika Utara dan Timur Tengah bersama-sama menghasilkan secara kumulatif 61% dan produksi seluruh dunia. Sedangkan produsen terkecil adalah Timur Jauh, Pasifik dan Eropa Barat. Dari kolom cadangan terbukti, dan dapat dimanfaatkan, Timur Tengah menonjol dengan jumlah cadangan sebesar 57%. Pada kolom cadangan mungkin dan terduga dimanfaatkan, Timur Tengah tidak lagi menempati kedudukan nomor satu, melainkan nomor dua dengan 24%.

Tempat pertama diduduki oleh wilayah USSR, RRC dan Eropa Timur dengan jumlah 30%. Afrika menempati nomor tiga dan Amerika Utara nomor empat. Daerah Antartika juga tercatat dalam kolom ini .

Pada kolom jumlah cadangan yang dapat dimanfaatkan kembali, Timur Tengah menempati urutan pertama dengan 33%, disusul oleh wilayah USSR, RRC dan Eropa Timur.

Produksi minyak bumi seluruh dunia dalam tahun 1979 mencapai 65,2 juta barel sehari. Produsen terbesar adalah negara-negana OPEC yang menghasilkan 31,5 juta barel sehari, atau 48,2% produksi dunia, disusul oleh negara-negana perencanaan terpusat dengan produksi 14,2 juta barel sehari, atau 21,8% disusul oleh OECD Amerika Utana, yang terdiri atas USA dan Kanada, dengan produksi 11,9 juta barel sehari, atau 18,3%.

Gambar 2.5 memperlihatkan secara visual cadangan dunia minyak bumi untuk tahun 1971. Data ini sudah agak tua, namun menarik untuk memperhatikan cara penyajian yang menarik dari data-data. Juga menarik untuk diperhatikan bahwa terdapat perbedaan besar antara pengertian serta data cadangan suatu sumberdaya minyak . Hal demikian terdapat pula pada sumber-sumberdaya energi lainnya.

Sumber:M.K. Hubbert, “The Energy Resources of the World”, in Energy & Power. Freeman &

Cc, San Francisco, 1971.

Foto 8. LPG Plant

Tabel 2.9 memberikan data yang lebih mutakhir mengenai Cadangan dan produksi minyak bumi untuk 20 produsen terbesar dunia. Menarik untuk melihat bahwa cadangan terbesar adalah pada Arab Saudi, sedangkan produsen terbesar adalab Amerika Serikat. Juga dapat dilihat bahwa di Timur Tengah terdapat Cadangan 67 persen minyak bumi dunia, sedangkan produksinya kurang dan 27 persen. Negara-negara OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries) memiliki hampir 80 persen Cadangan dunia, sedangkan produksinya hanya meliputi 40 persen. Secara keseluruhan dapat dikatakan, bahwa dengan produksi sekarang juinlah minyak hanya akan cukup untuk 1k 50 tahun saja.

Tabel 2.9. Cadangan dan Produksi minyak Bumi 20 Terbesar Dunia, Tahun 1989

Cadangan Produksi Negara 109 SBM (%) 109SBMH) (%) Cadangan/ Produksi (Tahun) Negara OPEC 1. Arab Saudi* 255,0 26,8 4,9 9,4 142,6 2. Irak* 100,0 10,5 2,8 5,4 97,8 3. Kuwait~’ 94,5 9,9 1,5 2,9 172,6 4. Iran”’ 92,9 9,8 2,9 5,6 87,8 5. Abu Dhabi* 92,2 9,7 1,4 2,7 180,4 6. Venezuela 58,5 6,1 1,7 3,3 94,3 7. Libia 22,8 2,4 1,1 2,1 56,8 8. Nigeria 16,0 1,7 1,6 3,1 27,4 9. Aljazair 9,2 1,0 0,7 1,3 36,0 10. Indonesia 8,2 0,9 1,2 2,3 18,7 11. Qatar”‘ 4,5 0,5 0,4 0,8 30,8 Total OPEC 753,8 79,2 20,9 40,3 98,8 Non-OPEC 1. Uni Soviet 58,4 6,1 12,2 2,4 13,1 2. Meksiko 56,4 5,9 2,6 5,0 59,4 3. Amerika Serikat 25,9 2,7 7,7 14,8 9,2 4. RR Cina 24,0 2,5 2,8 5,4 23,5 5. Norwegia 11,5 1,2 1,5 2,9 21,0 6. India 7,5 0,8 0,7 1,3 29,4~ 7. Kanada 6,1 0,6 1,6 3,1 10,4 8. Mesir 4,5 0,5 0,9 1,7 13,7 9. Inggris 4,3 0,5 1,7 3,3 6,9 Total Non-OPEC 192,8 20,8 31,0 59,7 17,5 Jumlah Besar 952,0 100 51,9 100 50,3

*Tjmur Tengah 639,1 67,1 13,9 26,~ 125,9 Surnber: Fortune, 7 Mei 1990.

Cat atan 1. SBM = Setara Barel minyak . 2. SBMH Setara Barel minyak Sehari.

3 .OPEC = Organization of Oil Exporting Countries.

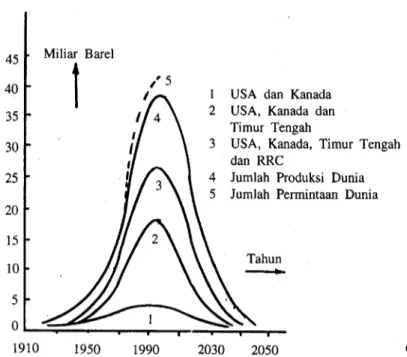

Suatu proyeksi perkembangan produksi dunia minyak bumi yang dibuat oleh Lane terlihat pada Gambar 2.8. Proyeksi ini juga memperkirakan bahwa minyak akan tersedia hanya hingga pertengahan abad ke-2 1. Menurut perkiraan ini , titik puncak produksi akan dicapai sekitar tahun 2000.

Sumber: J.A. Lane, Outlook for Alternative Energy Sources, Wina, 1975.

Gambar 2.8. Proyeksi Perkembangan Produksi minyak .

Tabel 2.10 memperlihatkan angka-angka tahun 1979 mengenai situasi dunia gas bumi per wilayah dunia.

Tabel 2.10. Produksi Kumulatif dan Cadangan Dunia Gas Bumi Tahun 1979

Wilayah Dunia Produksi kumulatif hingga awal 1979 1012 m3 % Cadangan terbukti dapat dimanfaatkan (awal 1979) 1012 m3 % Cadangan mungkin dan terduga dapat dimanfaatkan 1012m3 % Jumlah Ca-dangan da pat diman faatkan 1012 m3 % Afrika 0,1 0,4 7,3 9,9 26 13,5 33,4 11,4 Amerika Utara 16.9 63,1 7,5 10,1 42 21,9 66,4 22,7 Amerika Latin 1,8 6,7 4,7 6,3 10 5,2 16,5 5,6 Timur Jauh 0,2 0,7 3,3 4,5 10 5,2 13,5 4,6 Pasifik Timur Tengah 1,1 4,1 20,5 27.6 30 15,7 51,6 17,6 Eropa Barat 1,5 5,6 3,9 5,3 6 3,1 11,4 3,9

USSR, RRC, 5,2 19,4 26,9 36,3 64 33,3 96,1 32,8 EropaTimur

Antartika — — — — 4 2,1 4,0 1.4

Jumlah 26,8 100 74,1 100 192 100 292,9 100

Sumber: WEC, Survey of Energy Resources, 1980.

Dari tabel 2.10 dapat dilihat bahwa produksi kumulatif gas bumi hingga awal 1979 adalah terbesar pada Amerika Utara dengan porsi 63,1%, disusul oleh Wilayah USSR, RRC dan Eropa Timur dengan 19,4%. Akan tetapi mengenai jumlah cadangan yang dapat dimanfaatkan maka USSR, RRC dan Eropa Timur menempati kedudukan pertama dengan 32,8%, disusul oleh Amerika Utara dengan 22,7%, kemudian Timur Tengah dengan 17,6%.

Diperkirakan., bahwa permintaan akan gas bumi akan mencapai lebih-kurang 1500 miliar in3 dalam tahun 1985, untuk meningkat lagi menjadi 2400 miliar m3 dalam tahun 2000 dan lebih dad 3000 miliar m3 dalam tahun 2020.

Angka-angka tersebut tercanrnm dalani Gambar 2.10. Dalani gambar tersebut tercantum pula perkiraan garis potensi produksi. lanipak bahwa dalam tahun 2020 garis permintaan mendekati garis potensi dan diperkirakan bahwa pada pertengahan abad ke-21 p0-tensi produksi tidak lagi akan dapat memenuhi permintaan.

Sumber: WEe, World Energy: Looking Ahead to 2020.

Gambar 2.10. Perkiraan Potensi Produksi dan Permintaan Dunia

Gas Bumi Hingga 2020.

Minyak dan Gas Bumi di Indonesia

Minyak bumi ditemukan dalam jumlah-jumlah yang ekonomis di Sumatera Tengah, Sumatera Selatan, lepas pantai Jawa Barat, lepas pantai Kalimantan limur,

Suatu masa sekurang-kurangnya tiga tahun diperlukan unrnk melakukan eksplorasi yang luas untuk dapat membuat perkiraan yang baik akan cadangan minyak bumi. Menurut data terakhir, besarnya cadangan bumi di Indonesia diperkirakan berjumlah 59 miliar barel.

Sebelum Perang Dunia II beberapa perusahaan minyak telah melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploatasi, seperti BPM, Standard Vacuum Petroleum Company, dan Caltex Pacific, dengan kegiatan-kegiatan terutama di Sumatera Tengah dan Surnatera Selatan. Semua lapangan yang diketemukan pada akhir abad lalu awal abad in praktis sudah habis atau sudah mendekati batas produksi ekonomis.

Tabel 2.11 memperlihatkan angka-angka mengenai sumberdaya minyak bumi di Indonesia. Tampak bahwa terbanyak minyak ditemukan di Sumatera, dan juga di Kalimantan dan Jawa. Cadangan pasti berjumlah 10,2 miliar barel, sedangkan seluruh sumberdaya berjumlah 58,6 miliar barel.

Tabel 2.11. Sumberdaya minyak Indonesia (Satuan: 109 Barel)

Wilayah Cadangan Belum

Ditemukan Total Sumatera 6.4 17.4 23.8 kalimantarn 1.4 16.0 17.4 Jawa 2.0 8.7 10.7 Wilayah Lain 0.4 6.3 6.7 Total Indonesia 10.2 48.4 58.6

Sumber: Erwin S., Mutu Batu Bara Indonesia Sebagai Bahan Bakar. Makalah disampaikan pada

“Lokakarya Energi 1988”. Komite Nasional Indonesia, World Energy Conference, 1-2 Agustus 1988.

Tabel 2.12 memperlihatkan produksi minyak bumi Indonesia dan tahun 1985 sampai 1988. tampak bahwa sebeluin Perang Dunia II produksi minyak tidak seberapa banyak, namun dalam dekade 1970-an produksi minyak meningkat dengan pesat untuk mencapai titik tertinggi pada tahun 1977, unrnk kemudian secara berangsur-angsur menurun.

Peranan gas bumi kini kian lama kian besar, balk sebagai bahan bakar untuk pemakaian energi didalam negeri, maupun sebagai komoditi ekspor dan penghasil devisa. Hal ini disebabkan terdapatnya gas bumi sebagai sumberdaya yang cukup besar di Indonesia. Tabel 2.13 memberikan suatu ikhtisar sumberdaya gas bumi di tanah air. lerlihat bahwa terbanyak gas bumi, baik sebagai cadangan, maupun sebagai sumberdaya

keseluruhannya, terdapat di Sumatera dan Kalimantan. Sekalipun dalam jumlah yang lebih kecil, cadangan gas bumi juga ditemukan di Pulau Jawa.

Tabel 2.12. Produksi minyak Bumi Indonesia Hingga 1988. (Dalam Juta Barel) Tahun Produksi Naik(%) Tahun Produksi Naik(%) Tahun Produksi Naik(%)

1895 1,1 — 1945 7,6 -91,6 1975 476,9 -5,0 1900 2,2 100,5 1950 48,4 536,8 1976 550,4 15,4 1905 8,0 265,7 1955 86,0 77,6 1977 615,1 11,8 1910 11,0 36,4 1960 150,0 74,5 1978 597,0 -3,1 1915 12,0 10,0 1965 175,4 17,4 1979 580,4 -2,7 1920 17,5 45,5 1970 311,6 77,6 1980 577,0 -0,6 1925 21,4 23,0 1971 325,6 4,5 19.82 488.2 -18,2 1930 41,7 94,8 1972 396,0 21,5 1984 517,0 5,9 1935 47,2 13,0 1973 488,6 23,5 1986 507,2 -1,9 1940 62,0 31,5 1974 501,8 2,7 1988 491,5 -3,1

Sumber: Buku Tahunan Pertambangan Indonesia, Departemen Pertambangan & Energy, Jakarta,

Beberapa Edisi.

Catatan: Produksi Tertinggi terjadi pada tahun 1977.

Cadangan gas bumi terbesar terdapat di Aceh, di mana terdapat sebuah pabrik elenji Arun, di Kalimantan limur, dengan pabrik elenji Badak, dan di Kepulauan Natuna, yang belum dieksploatasi. Di samping irn terdapat pula cadangan-cadangan yang lebih kecil di sekitar Indramayu, Jawa Barat, dan di lepas pantai Pulau Madura. Juga di Sumatera Utara dan Sumatera Selatan terdapat cadangan gas bumi dalam jumlah yang tidak begitu besar. Gas bumi yang dihasilkan oleh lapangan-lapangan lndramayu, lepas pantai Pulau Madura, dan Sumatera Utara dan Selatan pada umuninya dipergunakan untuk bahan bakar dan bahan baku pabrilc pupuk, industri petrokimia, dan pembangkitan tenaga listrik. Gas yang berasal dan lapangan Lndramayu juga dipergunakan untuk gas kota dan pabrik baja Krakatau Steel.

Tabel 2.13. Sumberdaya Gas Bumi Indonesia. (Satuan: 1012 SKK)

Wilayah Cadangan Belum Ditemukan Total

Sumatera 59.6 11.3 70.9

Kalimantan 17,6 13,1 30,7

Jawa 2,8 7,0 9,8

Wilayah Lain 0,5 3,6 4,1

Swnber: Badan Pengkajian & Penerapan Teknologi, The Indonesia Gas Sektor, Laporan Data &

Modeling Terakhir, Jakarta, Januari 1989.

Catatan: 1) Lapangan Natuna termasuk Sumatera.

2) SKK = Standar Kaki Kubik.

Tabel 2.14 memberikan angka-angka produksi gas bumi Indonesia menurut produsen dan tahun 1986 sampai dengan 1988. Tampak banwa produsen terbesar adalah kontraktor bagi hasil Pertamina

Tabel 2.14. Produksi Gas Bumi Indonesia Menurut Produsen, 1986-1988, 109 SKK

Produsen 1986 1987 1988 Pertaniina 229,1 240,3 249,1 Kontraktor Bagi-Hasil 1.377,8 1.470,9 1.576,5 Lemigas 0,2 0,2 0,1 PT Stanvac Indonesia 21,8 20,5 22,0 PT Calasiatic-Topco 0,02 0,02 0,03 Jumlah 1.628,9 1.731,9 1.847,7

Sumber: Buku Tahunan Pertambangan Indonesia 1988, Departemen Pertambangan & Energi, Jakarta,

April 1989.

Catatan: SKK = Standar Kaki Kubik.

Dari tabel itu dapat pula dilihat bahwa produksi gas bumi secara berangsur-angsur meningkat, sekalipun tidak dengan jumlah yang besar.

Gas bumi di dalain negeri dipergunakan untuk keperluan industri, rumahtangga, dan belakangan juga untuk transportasi, walaupun yang terakhir ini inasih dalam jumlah yang kecil.

2.1.3. Energi Nuklir

Reaksi Nuklir

Dalam tahun 1938 Otto Hahn, seorang ahli kimia Jerman, menemukan pemecahan atau fisi nuklir, suatu bentuk reaksi nuklir; beberapa tahun kemudian, yaitu tahun 1942, Enrico Fermi, di University of Chicago, Amerika Serikat.

Produksi pertama dipakai untuk sebuah bom. Pembebasan energi pada reaksi nuklir semula dimanfaatkan untuk keperluan perang berupa bom atom. Sungguh pun demikian penemuan itu sering dianggap sebagai kemajuan teknis terpenting setelah penemuan api. Menurut salah satu definisi, reaksi nuklir adalah berbagai macam

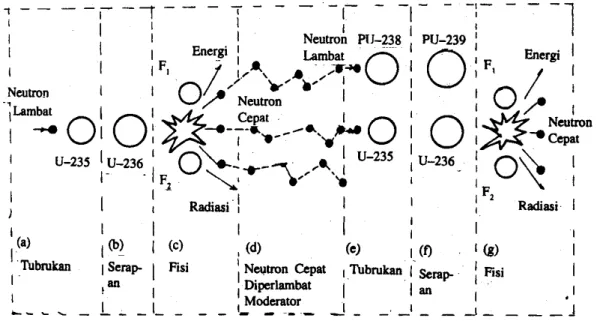

interaksi (interactions) antara partikel-partikel bebas dan inti-inti (nuclei). Dalam salah satu jenis reaksi nuklir yang tercapai antara inti degnan neutron, yang disebut absorpsi neutron, terjadi tubrukan antara sebuah neutron bebas dan suatu inti (nucleus), sehingga neutron bebas tersebut kehilangan kebebasannya, dan diserap, atau diabsorpsi oleh inti itu, Salah satu kemungkinan kejadian akibat absorpsi neutron itu adalah pemecahan atau fisi (fission). Dalam fisi ini, inti pecah menjadi dua atau lebih, dengan melepaskan dua atau tiga neutron bebas, yang terbang dengan kecepatan yang tinggi sekali, sehingga mempunyai energi kinetik yang besar. Dalam suatu reaktor energi ini dilepaskan kepada moderator, yang merupakan bagian dan sumber panas dalam reaktor nuklir. Akan terjadi reaksi berantai bilamana jumlah neutron bebas yang diabsorpsi. Dalam teknologi nuklir bila keadaan ini terjadi maka disebut tercapai criticality, atau knitikalitas.

Reaksi fisi nuklir dapat dirumuskân sebagai berikut:

di mana:

n : neutron U : uranium F1 : fraksi 1 F2 : fraksi 2

E : energi yang dibebaskan

Bilamana inti uranium 235 menyerap sebuah neutron (n), terjadilah suatu transisi inti yaitu uranium -236 yang memasuki keadaan labil atau keadaan eksitasi (diberi tanda bintang*), yang kemudian dapat melepaskan energinya dengan beberapa cara. Tambahan energi yang diperoleh inti U -236 adalah jumlah energi kinetik dan energi ikatan dari neutron yang diserap.

Untuk inti-inti berat dengan angka massa ganjil seperti U -235 energi eksitasi yang berkaitan dengan serapan neutron adalah lebih besar daripada ambang (threshold) atau energi aktivasi untuk pemisahan dua hasil fisi dalam keadaan eksitasi F1* dan F2*

yang sama sejumlah b neutron dan energi sebanyak E dilepaskan. Walaupun memerlukan waktu yang lama, hasil-hasil fisi F akan kehilangan energi eksitasinya dengan memancarkan sinan-sinar beta dan gama dan melepaskan beberapa neutron. Suatu inti yang memancarkan sinar beta akan bertambah angka atomnya (atau muatan intinya) dengan satu unit dan menjadi satu unsur baru.

Jumlah energi yang dibebaskan reaksi nuklir adalah kira-kira sebanyak:

Energi kinetik fraksi fisi F1 dan F2 E1 + E2 = 167 MeV

Energi kinetik neutron En = 5 MeV

Energi sinar gamma berupa foton . . . Eg = 13 MeV Energi sinar beta berupa elektron . . . . Eb = 7 MeV

Jumlah energi per atom U-235 E = 192 MeV.

Dengan demikian, maka per pemecahan atom U-235 dibebaskan energi sejumlah 192 MeV.

Bilamana dibandingkan dengan pembakaran sebuah atom zat arang C dengan atom zat asam 02 yang menghasilkan energi sebanyak kira-kira 4eV, kiranya massa relatif zat arang (C- 12) dan nuklir (U-235) untuk bahan bakar yang diperlukan bagi produksi energi setara akan lebih-kurang mempunyai perbandingan:

Dengan demikian maka 2,45 ton zat arang adalah setara dengan 1 gram bahan bakan nuklir untuk menghasilkan jumlah energi yang sama. Angka itu berlaku untuk zat-zat yang murni. Untuk bahan bakar dalam keadaan yang sebenarnya berlaku angka--angka praktek yang lebih rendah, yaitu 1 10.000 bagi batu bara dan 1: 7.000 bagi minyak bumi. Walaupun demikian angka-angka ini masih sangat tinggi, sehingga hal ini merupakan salah satu kelebihan tenaga nuklir, bahwa banyak energi tersimpan dalam jumlah berat yang kecil. Dipandang dari sudut angkutan dan penyimpanan hal ini merupakan suatu keunggulan, sebab memungkinkan untuk melakukan pembangkitan listrik secara besar-besaran tanpa persoalan angkutan.

Terjadinya reaksi nuklir secara visual terlukis dalam Gambar 4.1.Pada taraf a, sebuah neutron bebas, yang berjalan secara“biasa” atau “lambat”, bertubrukan dengan inti uranium U-235. Neutron ini diserap oleh U-235, yang menjelma menjadi U-236,

sebagaimana tampak pada taraf b Gambar 4.1. Inti uranium-236, mengalanii eksitasi. Inti ini kemudian pecah menjadi dua jenis atom lam yang lebih ringan, yang dinamakan hasil fisi, atau pemecahan, atau hash pemecahan, sebagaimana terlihat pada -taraf c Gamban 4.1. Pecahan itu sering berupa iodine atau perak.

Gambar 4.1. Skema Terjadinya Reaksi Nuklir dengan Fisi.

Bersamaan dengan pemecahan itu, terjadi dua hal; Hal pertama, terjadi radiasi beberapa jenis sinar, seperti sinar alpha, betha dan gamma. Radiasi ini pada umumnya berbahaya untuk kesehatan. Hal kedua, ada dua atau tiga neutron terlempar keluar dengan kecepatan yang besan, yang menimbulkan panas.

Pada asasnya yang terjadi dalam proses pemecahan inti Uranium-235 adalah inti itu pecah menjadi dna atom lain yang lebih ringan, sedangkan energi pengikat atom semula dibebaskan. Dan energi yang dibebaskan itu berbentuk energi kinetik dan dua atau tiga neutron cepat yang dilempar keluar dan radiasi beberapa jenis sinar dan panas.

Oleh karena itu menjadi penting adalah ~bagaimana “menangkap” energi yang dibebaskan tersebut di atas. Hal ini dilakukan dengan melepaskan neutron-neutron cepat itu ke dalam suatu zat yang dinamakan “moderator”. Moderator itu mempenlambat kecepatan neutron-neutron cepat itu. Atau dengan perkataan lain, moderator itu mengerem kecepatan neutron-neutron itu. Energi kinetik neutron itu diubah oleh moderator menjadi panas: suhu moderator naik. Bilamana neutron cepat, yang kini

uranium235, sebagaimana terlukis pada fase e, maka terulanglah serapan neutron oleh U-235 yang menjadi U-236, yang kemudian menyebabkan terjadmya lagi proses pemecahan. Knitikalitas sebagaimana telah disebut di atas tercapai, bilamana reaksi ini telah mencapai taraf berupa reaksi berantai. Perlu dicatat bahwa dapat terjadi, neutron lambat itu bertubrukan dengan inti uranium-238. Uranium238 tidak fisil, akan tetapi akan menyerap neutron itu sehingga terjadi U-239, dan yang kemudian menjeLma menjadi plutonium

239. Bila dilcatakan U-235 itu fisil, maka U-238 dinamakan fertil atau subur.

Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu, diperlukan suatu bahan, yang dinaniakan moderator, untuk menyerap semua energi yang dikembangkan, dan untuk memperlambat jalannya neutron cepat yang dihasilkan oleh proses pemecahan. Reaktor-reaktor yang pertama dibuat menggunakan grafit sebagai moderator. Bahanbaban lain yang dipakai kemudian adalah air biasa (H20) dan air berat (D20).

Bahan yang dipakai sebagai moderator harus memenuhi syarat agar jangan menyerap terlampau banyak neutron, karena neutron diperlukan untuk bertubrukan seterusnya supaya reaksi berantai dapat terpelihara. Salah satu karakteristik suatu material sebag~i moderator disebut “rasio moderator” yang untuk air biasa adalah 60, untuk grafit sekitar 220 dan untuk air berat 1700. Lebih tinggi rasio moderator, lebih baik sifat-sifatnya.

PLTN US

Chornobyl

Bahan Bakar Nuklir

Penggunaan tenaga nuklir memerlukan isotop-isotop fisil, terutama uranium-235 yang fisil. Kiranya eksplorasi dan~ penambangan mineral uranium merupakan langkah pertama ke arah pembuatan bahan bakar nuklir. Besar cadangan yang dapat diman-faatkan akan tergantung danipada harga pasaran dunia bahan bakar in Kiranya jelas bahwa harga bahan bakar nuklir berkaitan erat dengan harga bahan bakar lainnya, seperti misalnya minyak bumi. Selain danipada itu, harga bahan bakar nuklir akan juga tergantung pada penerimaan masyarakat terhadap penggunaan energi nuklir pada umumnya, dan yang kini telah menjadi persoalan politis.

Dalam Tabel 2.15 tercantum angka-angka mengenai cadangan teragakan dan cadangan terduga, sebagai ketergantungan dan harga bahan bakar nuklir di pasaran dunia.

Uranium dijual di pasaran dunia berupa konsentrat dengan suatu komposisi kimia tertentu dengan nama Yellou Cake; ia merupakan suatu campuran dan amonia, sodium dan manganese, sedangkan harganya ditentukan isi uraniumnya, yang dihitung per pound U308. Pada asasnya, Yellow Cake merupakan suatu produk, berisi uranium alam dengan komposisi isotope sebagaimana ditemukan dalam alam, dan biasanya berisi uranium dengan kadar 0,7%. Untuk penggunaan sebagai bahan bakar nuklir dan reaktor air biasa, kadan uranium ini masih harus ditingkatkan dan 0,7% menjadi antara 2 dan 3%. Untuk penggunaan dalam reaktor air~ berat, bahan bakar ini tidak perlu diperkaya, karena kadar 0,7% uranium sudah meneukupi.

Tabel 2.15. Cadangan Sebagai Fungsi Harga Bahan Bakar Nuklir

Harga U308 (US$ per pound)

Cadangan Teragakan (Ribu Ton) Cadangan Terduga (Ribu Ton) Sampai10 765 470 Sampai 15 1.375 775 Sampai 30 1.760 1.740 Sampai 130 2.192 2.176

Sumber: Energy Technology Handbook, McGraw-Hill Book Coy, New York.

Sebagaimana telah dijelaskan, untuk penggunaan dalam reaktor air biasa, bahan bakar uranium masih perlu diperkaya, ditingkatkan kadar uranium sampai meneapai taraf antara 2 dan 3%. Ada beberapa proses pengkayaan uranium yang dikenal pada masa mi. Proses-proses itu umumnya dilandaskan pada fakta, bahwa uranium dengan angka atom yang tinggi, merupakan salah satu unsur terberat yang dikenal. Pada proses difusi, yang kini dipakai secara besan-besaran di USA dan USSR, pada asasnya atom-atom “disaring” sehingga unsur-unsur yang mempunyai perbedaan berat terpisah.

Hal ini juga terjadi pada sistem nozzle yang dikembangkan oleh Jerman Barat dan sistem sentrifugal yang dikembangkan di negeri Belanda. Prancis pada saat ini sedang mengembangkan suatu proses keempat, yang berlandaskan suatu reaksi kimia.

Untuk dapat memperkaya bahan bakar uranium, bentuknya yang seperti roti atau kue, harus diubah menjadi berupa gas. Salah satu jenis gas yang memenuhi syarat, adalah gas UF6. Karenanya, sebelum diperkaya, U308 perlu dikonversi menjadi UF6. Setelab diperkaya, bahan bakar nuklir ini perlu diberi bentuk yang cocok untuk dipakai

dalam reaktor nuklir, yaitu berbentuk tablet atau pelet. Oleh karena itu gas UF6 diubah menjadi U02’yang berbentuk bubuk atau powder, dan yang kemudian dicetak dalam bentuk tablet atau pelet, yang diisikan dalam elemen-elemen bahan bakan nuklir, berupa tabung-tabung. Bahan bakar nuklir kini telah siap untuk dipakai dalam pusat listrik tenaga nuklir. Sekedar untuk mendapatkan gambaran, sebuah PLTN dengan daya terpa-sang 600 MW PWR akan memerlukan bahan bakar U02 sebanyak 30 ton setahun, yang berasal dad 130.000 ton bahan penambangan (uranium ore) dengan kemurnian 0,1%.

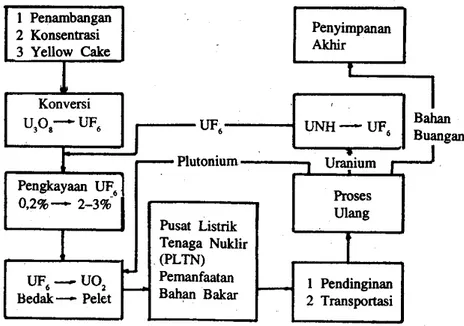

Bahan bakan yang telah dipakai didinginkan dulu, selama beberapa waktu, dalam sebuah kolam pendingin, dan kemudian diangkut ke pabrik proses ulang. Pabrik proses ulang menghasilkan tiga produk. Pertama adalab uranium yang masih dapat diman-faatkan biasanya dalam bentuk UNH yang masih perlu diubah menjadi UF6, agar kemudian dapat dibawa ke pabrik pengkayaan. Hasil kedua adalah plutonium, yang juga dapat dimanfaatkan, dan “produk” ketiga adalah bahan buangan yang harus “dibuang”. Kanena bahan buangan nuklir ini masih sangat radioaktif, dan masih sangat berbahaya, penyimpanannya dilakukan dengan menanamnya dalam tanah, yang mempunyai sifat dapat bertindak sebagai perisai lagi pula tidak mengandung air tanah. Salah satu tempat yang dipakai untuk keperluan ini di Jerman Barat adalah suatu tambang garam yang tidak dipakai lagi terletak di kota kecil Assen, sebelah timur Hannover, berdekatan dengan perbatasan Jerman Timur. Bekas tambang ini diperkirakan cukup untuk 25 tahun, kira-kira sampai tahun 2000. Sedang dipersiapkan suatu tempat lain yang serupa untuk menyimpan bahan bakar nuklir buangan pada taraf selanjutnya. Diakui, bahwa cara penyimpanan ini, walaupun sudah dianggap baik, masih bersifat sementara. Diperkirakan, bahwa di waktu yang akan datang, bahan buangan liii akan dimasukkan dalam suatu kapsul, yang kemudian “ditembakkan” ke dalam ruang angkasa. Secara ideal adalah, bilamana bahan buangan itu dapat didaratkan di matahari, akan tetapi hal liii dipandang terlampau mahal. Atau diorbitkan di ruang angkasa yang cukup jauh dan bumi, mengelilingi sebuah planet lain. Kiranya masalah bahan buangan ini masib merupakan persoalan. Gambar 4.3 memperlihatkan apa yang dinamakan Sildus Bahan Hakar Nuklir (Nuclear Fuel Cycle), mulai dan penambangan, pemanfaatan, sampai dengan penyimpanan akhir.

Pasaran pengkayaan juga masih merupakan persoalan yang cukup berat. Secara praktis, di waktu lalu USA memegang monopoli dalam jasa-jasa pengkayaan. Beberapa

kemudian juga menyusul antaranya dan Perancis, Spanyol dan Iran (Eurodif) dan dan Jerman Barat, Inggris dan Belanda (Urenco). Pada saat ini masih dirasakan adanya ketergantungan politis yang berat terhadap negara-negara besar dalam bidang pengkayaan. Diharapkan ketergantungan ini akan berkurang bilamana proses-proses pengkayaan lainnya dengan nozzle, sentrifugal, dan cara kimia telah mencapai kematangan penuh secara ekonomis.

Catatan: Sebuah PLTN 600 MW jenis PWR akan memerlukan bahan bakar U02 sebanyak 30 ton pertahun, yang berasal dan baha~’ penambangan sebanyak 130.000 ton uranium (uranium ore) dengan kemurnian 0,1%

Gambar 4.3. Siklus Bahan Bakan Nuklir.

Kemampuan pabrik-pabrik untuk proses ulang bahan bakar yang telah dipakai, juga masih jauh daripada mencukupi. Walaupun berbagai pabrik untuk proses ulang ini telah dibangun: di Perancis (La Hague) dengan kemampuan 800 ton setabun, di Inggrins (Windscale) dengan kemampuan 1200 ton setahun, dan di Jerman (Kewa) dengan kemampuan 1500 ton setahun, namun jumlah bahan bakar terpakai yang setiap tahun memerlukan reprosesing, jauh melampaui kapasitas pabrik yang ada.

Tiap PLTN harus mempunyai suatu rencana pengungsian. Bilamana terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, misalnya terjadi sesuatu bencana nuklir yang dapat membahayakan penduduk Sekitamya, maka sudah harus tersedia suatu rencana pengungsian, yang mempakan pola bagi pemerintah daerah untuk mengambil tindakan-tindakan. Pula harus tersedia, suatu unit, suatu task force, lengkap dengan peralatan,

untuk setelah terjadinya rencana itu, datang memberi bantuan untuk mengurangi atau men~batasi bahaya-bahaya yang terjadi karena bencana nuklir itu.

Di Jerman Barat hal ini dilakukan dengan membentuk suatu Tim Penolong, yang dipusatkan pada Pusat Penelitian Nuklir di Karlsruhe secara tetap. Tim di Karlsruhe itu, yang terdiri atas regu-regu terlatih baik lengkap dengan peralatan, diperuntukkan membantu seluruh Jerman Barat.

Bersamaan dengan penggunaan PLTN, perlu dibuat juga rencana penutupan atau pengakhirannya - kelak. Hal ini diperlukan bukan saja karena sebuah PLTN merupakan bangunan yang besar dengan dinding-dinding yang sangat tebal akan tetapi terutama karena di dalam PLTN itu terdapat banyak bagian-bagian dan alat-alat yang juga pada akhir masa pemakaiannya masih mengandung kegiatan-kegiatan radioaktif yang besar. Di antara sebabsebab pengakhiran pemakaian PLTN dapat disebut:

• Telah mencapai akhir pemakaian secara teknis, ataupun secara ekonomis;

• Telah mencapai akhir pemakaian secara fungsional misalnya untuk reaktor-reaktor percobaan atau prototipe;

• Terjadinya suatu kerusakan yang besar, yang akan memerlukan biaya yang terlampau tinggi untuk perbaikan.

Pengalaman hingga kini masih terbatas pada pengakhiran beberapa PLTN ukuran kecil saja, dengan masa pemakaian yang agak singkat. Pada pengakhiran pemakaian, perlu dicatat sisa radio aktivitas yang ada (inventory).

Cara-cara pengakhiran pemakaian suatu PLTN terdiri atas:

• Penutupan secara aman. Bagian-bagian radioaktif yang ditaruh dalam mangan-ruangan tertentu dalam bangunan PLTN, kemudian ditutup darn dijaga.

• Pembongkaran sebagian beserta penutupan secara aman dan bagian-bagian yang tidak dibongkar.

• Pembongkaran secara keseluruhan. Dalam hal ini bagian-bagian yang mengandung bahan bakar radioaktif disimpan di tempat lain yang aman.

Perkembangan PLTN

Dalam tahun 1955 di seluruh dunia hanya terdapat dua buah PLTN dengan daya terpasang total 7,8 MWe, di dna negara. Sepuluh tahun kemudian, dalam tahun 1965, jumlah ini menjadi 66 buah PLTN dengan daya terpasang keseluruhan 7.000 MWe, di 9

dalam 25 negara, dengan daya terpasang 142.000 MWe. Sedangkan dalam tahun 1991 angka-angka di atas menjadi 420 PLTN di 28 negara mengoperasikan daya terpasang total 326,6 ribu MWe. Sedangkan pada tahun 1991 itu sejumlah 76 satuan dengan daya terpasang sebesar 62 nbu MW berada dalam taraf pembangunan. Angka-angka di atas terlihat pada Tabel 2.16

Tabel 2.16. Perkembangan Daya Terpasang PLTN 1955—1991

Keterangan 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1988 1991

Daya Terpasang (Ribu MWe) 0,008 0,13 7 20 76 142 311 327

Jumlah PLTN 2 24 66 98 200 249 410 420

Jumlah Negara 2 5 9 14 19 25 32 34

Sumber: IAEA Bulletin, Quarterly Journal of the International Atomic Energy Agency,Vienna, Berbagai

edisi.

Pada tahun 1991 Perancis membangkitkan hampir 73 persen dan energi listriknya dan tenaga nuklir, yang tertinggi di dunia, disusul dengan 59,3 persen oleh Belgia. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 4.5. Selanjutnya dapat juga dibaca bahwa di ~ 1 negara pangsa energi nuklir adalah lebih dan 25 persen seluruh pembangkitan tenaga listrik.

Produksi uranium terdapat di sejumlah negara yang relatif terbatas. Australia, Kanada dan Amenika Serikat termasuk negara-negara yang memiliki deposit uranium yang agak besar.

Pada saat ini Indonesia memiliki tiga buah reaktor nuklir penelitian, sebuah di Bandung dengan daya 100 kW, sebuah lagi di Yogyakarta dengan daya terpasang 91 kW, sedangkan sebuah reaktor uji bahan (material tes reaktor) yang cukup besar terpasang di Serpong, Jawa Barat, dekat Tangerang, dengan daya 30 MW termal.

Diperkirakan babwa pada dekade pertama Abad ke-21 Indonesia akan memiliki PLTN komersial pertama dengan daya terpasang 600 MW elektrik, yang kemungkinan besar akan terletak di dekat Gunung Muria, Jawa Tengah.

Eksplorasi mineral radioaktif mendapat prioritas yang tinggi di Indonesia. Beberapa survei dilaksanakan di daerah-daerah Kalimantan, Lampung, Sumatera Barat, dan Irian Jaya untuk memperoleh indikasi terjadinya anomali radioaktif.

2.2. Sumber Energi Terbaharukan

Sumber energi terbaharukan dapat diperbaharui/digantikan dalam priode waktu yang tidak lama. Lima sumber energi terbaharukan yang banyak digunakan meliputi:

1. Energi panas bumi (geotermal). 2. Matahari.

3. Biomassa.

4. Hydropower (air),

a. Air kandungan mekanis i. Energi air terjung

ii. Energi pasang surut, dan

iii. Energi ombat/gelombang dan arus laut b. Air kandungan termis

i. Energi panas laut

Gambar 2.1. Sumber-sumber energi terbaharui

2.2.1. Energi panas bumi (geotermal).

Umum

Menurut salah satu teori, pada prinsipnya bumi merupakan pecahan yang terlempar dari matahari. Karenanya, bumi hingga kini masih mempunyai suatu inti panas sekali yang meleleh. Kegiatan gunung-gunung berapi di banyak tempat di permukaan bumi dipandang sebagai bukti dari teori ini. Magma, yang menyebabkan letusan-letusan vulkanik juga menghasilkan sumber-sumben uap dan air panas pada permukaan bumi.

Pada asasnya bumi terdiri atas tiga bagian sebagaimana terlihat pada Gambar 4.7. Bagian paling luar adalah lapisan kulit. Tebalnya adalah rata-rata 30 sampai 40 km atau lebih di daratan, dan di laut antara 7 dan 10 km. Bagian berikutnya dinamakan mantel, yang terdiri atas batu yang dalamnya mencapai kira-kira 3000 km, dan yang berbatasan dengan inti bumi yang panas sekali. Inti ini terdiri atas inti cair, atau inti meleleh, yang mencapai 2000 km lagi kemudian paling tengah berupa inti keras yang mempunyai garis tengah sekitar 2600 km. Panas inti mencapai 50000C lebih. Diperkirakan ada dua sebab mengapa inti bumi itu berada dalam keadaan panas.

Gambar 4.7. Isi Bumi Terdiri Atas, Inti, Mantel dan Lapisan Kulit.

Pertama diperkirakan disebabkan tekanan yang luar biasa besarnya karena gravitasi bumi mencoba mengkompres atau menekan bertriliun ton materi, sehingga

bagian yang tengah menjadi paling terdesak. Hal ini juga menyebabkan, bahwa kepadatan bumi menjadi lebih besar di sebelah dalam.

Sebab kedua adalah bahwa bumi mengandung banyak bahan radioaktif seperti uranium-238, uranium-235, dan thorium 232. Sebagai halnya dalam inti bahan bakar sebuah reaktor atom, kegiatan bahan-baban radioaktif ini membangkitkan jumlah panas yang tinggi. Panas ini dengan sendirinya berusaha untuk mengalir ke luar, akan tetapi ditahan oleh mantel yang mengelilinginya. Walaupun demikian, panas yang mencapai permukaan bumi menurut perkiraan rata-rata berjumlah 400 kCal/m2 setahun. Karena luas permukaan bumi berjumlah 5,1 x 1014 m2, maka jumlah panas itu adalah kira-kira 2 x l017 kCal, atau kira-kira 2,3 x 1014 kWh, setahun.

Menurut perkiraan, terbanyak arus energi terdapat di bawah lautan. Bilamana dimisalkan, bahwa 1% jumlah energi itu dapat dimanfaatkan dengan efisiensi 25% dan faktor kapasitas kira-kira 50% maka hal ini adalah sama dengan daya terpasang pusat-pusat listrik sebesar 200 GW, atau 200.000 MW! Kiranya suatu potensi yang cukup mengagumkan.

Di permukaan bumi sering terdapat sumber-sumber air panas, bahkan sumber uap panas. Panas itu datangnya dari batu~batu yang meleleh, atau magma, yang menerima panas dari inti bumi. Gambar 4.8 memperlihatkan secara skematis terjadinya sumber uap, yang biasanya disebut fumarol dan geiser, serta sumber air panas.

Magma, yang terletak dalam lapisan mantel, memanasi suatu lapisan batu padat. Di atas batu padat terletak suatu lapisan batu berpori, yaitu batu yang meinpunyai banyak lubang kecil. Bila lapisan batu berpon ini berisi air, yang berasal dan air tanah, atau resapan air hujan, atau resapan air danau misalnya, maka air itu turut dipanaskan oleh lapisan batu padat yang panas itu. Bila panasnya besar, maka terbentuk air panas, bahkan dapat terbentuk juga uap dalam lapisan batu berpori. Bilamana di atas lapisan batu berpori terdapat lagi Sam lapisan. batu padat, maka lapisan batu berpori berfungsi sebagai semacam boiler. Uap dan juga air panas, bertekanan, dan akan berusaha keluar, dalam hal ini ke atas, yaitu ke arah permukaan bumi. Hal ini akan terjadi bila terdapat celah-celah atau pecahan-pecahan batu padat. Demikianlah terjadinya sumber air panas dan sumber uap.

Energi panas bumi sudah lama digunakan manusia. Orang-orang Romawi menggunakan sumber air panas bumi untuk mengisi kolam pemandian panas bagi

Kurhaus yang tersohor di Jerman pada prinsipnya mempergunakan sumber daya panas bumi.

Gejala tenaga panas bumi pada umumnya tampak di permukaan bumi berupa mata air panas, fumarol (uap panas) geiser (semburan air panas), dan sulfatora (sumber belerang). Dengan jalan pengeboran, uap alam yang bersuhu dan tekanan tinggi dapat diambil dari dalam bumi dan dialirkan ke generator turbo yang selanjutnya menghasilkan tenaga listrik.

Gambar 4.8. Skema Terjadinya Sumber Air Panas dan Sumber Uap.

Perkiraan atau penilaian potensi panas bumi pada prinsipnya mempergunakan data-data geologi, geofisika dan geokimia. Analisis-analisis kimia memberikan parameter-paremeter yang dapat digunakan untuk perkiraan potensi panas bumi suatu daerah. Rumus-rumus yang ada, adalah sangat kasar, dan merupakan perkiraan-perkinaan gariis besar. Di antara rumus atau metode, yang sering dipakai, dapat disebut Metode Perry dan Metode Bandwell, yang pada umumnya memupakan minus empinis. Rumus-mumus tersebut disainpaikan di bawah mi.

Metode Perry mempergunakan prinsip energi dan panas yang hilang. Rumus E = D x Dt x P kCal per detik

dengan E = energi;

D = debit (L/dtk);

Dt = perbedaan suhu permukaan air panas dan air dingin;

P = panas jenis (kCallkg), diambil berat jenis air = 1; (1 kCaL/dtk = 4,186 kW).

Untuk perhitungan-perhitungan ini, data-data suhu dinyatakan dalam derajat Celcius (0C), debit air panas dalam satuan liter per detik, sedangkan isi klorida dalam lamutan air panas dinyatakan dalam miligram per liter.

Metode Bandwell E = (panas) M (h1 — H) kWh

dengan . M = massa dan waduk uap panas bunu

yang terdiri atas cairan dan uap (kg); = enthalphy uap pada t1 (BTU/lb);. = enthalphy uap pada t2 (BTU/lb); = suhu waduk uap panas bumi mula-

mula (0F);

= suhu waduk uap panas bumi mula-

mula (0F);

M tergantung daripada:

a. Volume waduk uap panas bumi (kin3); b. % uap yang terkandung dalam waduk.

Perkembangan Pusat Listrik Tenaga Panas Bumi

Percobaan pertama untuk membangkitkan tenaga listrik dengan energi panas bumi dimulai di Lardarello, Itali, tahun 1904. PLTP (Pusat Listrik Tenaga Panas Bumi) pertama dengan daya terpasang 250 kW mulai beroperasi di tempat itu dalam tahun 1913. Kemudian Jepang menyusul dengan mengadakan pengeboran dalam tahun 1919, dan memasang sebuah PLTP kecil sebesar 1 kW dalain tahun 1924. Di Amerika Serikat pemboran dimulai di tahun 1920-an di Geysers dan Niland, California. Dalam tahun 1928 diadakan pemboran di Kamojang, dekat kota Garnt, Jawa Barat, Indonesia. Juga dalam tahun 1928 dilakukan pemboran di Reykjavih, Islandia, yang

mempergunakannya untuk pemanasan. Menjelang tahun 1940 diselenggarakan pemboran di Rotoma dan Danau Tuopo, Selandia Baru, untuk keperluan pemanasan.

Setelah Perang Dunia II perhatian yang besar kembali ditumpuhkan kepada energi panas bumi, terutama di negan-negara yang tidak mempunyai sumberdaya minyak, seperti Itali, Jepang dan Selandia Baru.

Setelah terjadinya embargo minyak dalam tahun 1973, disusul dengan apa yang dinamakan kemelut energi, perhatian itn menjadi lebih besar lagi. Dalam tahnn 1976 daya terpasang dunia PLTP mencapai hampir 1.400 MW, tahun 1980 lebih dan 2.500 MW, dan tahnn 1985 sebesar hampir 15.000 MW.

Menurut perkiraan, dalam tahun 2000 daya terpasang PLTP seluruh dnnia akan berjumlah antara 80.000 dan 118.000 MW.

Tabel 2.17 memperlihatkan daya terpasang tersebut untuk 23 negara dalam tahun 1976, 1980 dan 1985 serta perkiraan untuk tahun 2000. Dari tabel itu dapat dilihat bahwa dalam tahun 1976 “tiga besar” adalah Amerika Serikat, Itali dan Selandia Baru. Komposisi ini berubah menjadi Amerika Serikat, Itali dan Filipina dalam tahu 1980. Dalam tahun 1985 urutan ini menjadi Amerika Serikat, Filipina dan Itali.

Tabel 2.17. Daya Terpasang Pusat Listrik Tenaga Panas Bumi 1976—1985 dan Perkiraan Tahun 2000 Negara 1976 (MW)) 1980 (MW 1985 (MW) 2000 (MW) Amerika Serikat 522 908 3.000 20.000—40.000 Itali 421 455 800 — Filipina — 443 1.726 4.000 Jepang 68 218 100 48.000 Selandia Barn 192 203 282 352 Meksiko 78,5 218 400 1.500-20.000 Eslandia 2,5 64 150 500 El Savador 60 60 180 180 Urn Soviet 3 5,7 5,7 5,7 Indonesia — 2,3 142,5 600 RRC 1 3 50 200 Turki 0,5 0,5 400 1.000 Nikaragua - - 150 300-400 Kosta Rika - - 100 100 Guatemala — — 100 100 Honduras — — 100 100 Panama — — 60 60 Taiwan - - 50 200 Portugal — — 30 200

Kenya — — 30 60—90

Spanyol — — 25 200

Argentina — — 20 20

Kanada — — 10 10

Jumlah 1.348,5 2.580,5 7911,2 80.000—100.000

Bahan dari berbagai sumber.

Sejarah panas bumi di Indonesia sudah dimulai pada awal Abad ke-20. Pemboran percobaan di Kawah Kamojang (Jawa Barat) dan Dataran Tinggi Dieng (Jawa Tengah) dalam tahun 1928 membuktikan bahwa terdapat uap panas bumi. Tampaknya terdapat suatu jalur api (fire-belt) yang mulai dan Aceh di ujung Barat Laut Sumatera berjalan melalui Jawa, Bali dan Sulawesi hingga Halmahera di bagian Timur Nusantara. Jalur itu, yang mempunyai lebar anatana 50-200 km sepanjang 7.000-7.500 km menjadi tempat kedudukan gunung-gunung berapi yang aktif sejak beberapa juta tahun yang lalu. Pada waktu ini, sebagian yang cukup besar gunung-gunung api itu masih berada dalam keadaan aktif. Peta potensi panas bumi Indonesia dapat dilihat pada gambar

?????

Untuk mengembangkan potensi tenaga panas bumi, khususnya untuk pembangkitan tenaga listrik, mulai tahun 1980 telah diundang ealon-ealon investor luar negeni untuk mengadakan perundingan bagi penanaman modal. Diperkirakan bahwa pada akhir Abad ke-20, kira-kira sebanyak 600 MW tenaga panas bumi dapat dikembangkan untuk pembangkitan tenaga listnik.

2.2.2. Energi Surya Langsung

Umum

Sebagaimana telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, pada asasnya dan datam arti yang luas, energi yang berasal dan sang surya bukan saja terdiri atas penyinaran langsung oleh pancaran matahari ke bumi, akan tetapi sebenarnya termasuk seluruh efek tidak langsung, seperti tenaga angin, tenaga air dan energi dan taut. Bahkan juga termasuk segala macam bentuk energi yang berasal dan biomassa. Dalam bab ini akan dibatasi dengan uraian mengenai pemanfaatan energi yang berasal dan pancaran sinarsinar matahani secara langsung.

Dalam pelaksanaan pemanfaatannya, dapat dibedakan tiga cara. Cara pertama adalah prinsip pemanasan langsung. Dalam hal ini sinar-sinar matahani memanasi