1

A. Latar Belakang

Setelah melahirkan ibu merasa lega dan bahagia karena masa-masa sulit salama proses kelahiran telah dilewati. Tugas ibu tidaklah berhenti pada saat setelah melahirkan. Ibu pasca melahirkan (post partum) harus melewati tahap selanjutnya yaitu masa nifas. Masa nifas adalah masa pemulihan setelah melahirkan. Persiapan ibu dalam melewati masa nifas telah dimulai sejak bayi telah lahir, ibu harus mengetahui kebutuhan dasar dirinya dan bayinya, seperti dengan memberikan ASI. Dalam melewati masa nifas ini tidak sedikit ibu mengalami hambatan-hambatan dan juga masalah yang memerlukan penanganan khusus, seperti penanganan ketika terjadinya perdarahan, masalah-masalah pada masa nifas yaitu, infeksi pada masa nifas, subinvolusi uterus, tromboflebitis dan emboli paru (Puspita Sari dan Kurnia, 2014).

Masa nifas adalah masa setelah plasenta lahir dan berakhir ketika alat-alat reproduksi kembali seperti keadaan seperti sebelum hamil. Periode masa nifas (puerperium) adalah periode waktu selama 6-8 minggu setelah persalinan. Periode ini juga disebut periode puerperium, dan wanita mengalami puerperium disebut puerpera (Anggraini, 2010).

Penyebab kematian ibu di Indonesia adalah perdarahan (42%) (akibat robekan jalan lahir, sisa plasenta dan atonia uteri), preeklampsi

(13%),infeksi nifas (10%), partus lama dan komplikasi abortus, dan komplikasi masa nifas (11%) (Anggraini dan Yetti, 2010).Penyebab terbesar kematian ibu yang terjadi pada masa nifas yaitu perdarahan 28%, eklampsi 24%, infeksi 11%, danlain- lain sebesar 11% (DepKes RI, 2008). Masa nifas merupakan masa yang rawan karena ada beberapa risiko yang mungkin terjadi pada masa itu, antara lain : anemia, pre eklampsia/ eklampsia, perdarahan post partum, depresi masa nifas, dan infeksi masa nifas. Diantara risiko tersebut ada dua yang paling sering mengakibatkan kematian pada ibu nifas, yakni infeksi dan perdarahan (Abdul Bahri dalam Puspita Sari dan Kurnia, 2014).

Angka kematian ibu akibat komplikasi yang terjadi pada masa nifas dapat ditekan dengan meningkatkan pengetahuan ibu tentang masa nifas, khususnya pengetahuan ibu tentang masa nifas, tujuan perawatan masa nifas, pentingnya perawatan masa nifas, cara perawatan masa nifas, tanda bahaya pada masa nifas. Perawatan pada masa nifas yang sesuai dengan standar akan berdampak positif pada ibu dan bayinya, menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu (Sitti S, 2009). Pengetahuan yang kognitif merupakan faktor yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan sesorang. Pengetahuan yang didasari dengan pemahaman yang tepat akan menimbulkan prilaku baru yang diharapkan, khususnya pada perawatan ibu pada masa nifas (Notoatmodjo, 2011). Pengetahuan adalah suatu proses dengan menggunakan pancaindra yang dilakukan sesorang terhadap

objek tertentu dapat menghasilkan pengetahuan dan keterampilan (Hidayat, 2007).

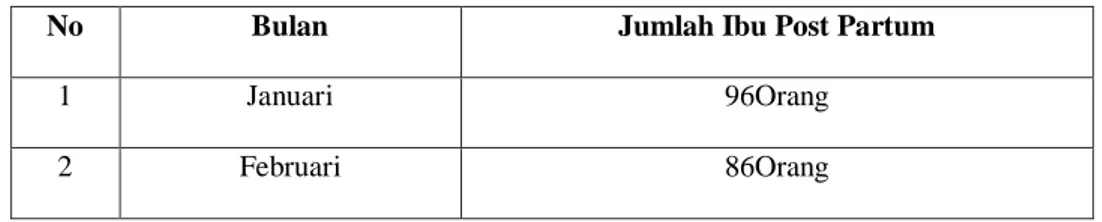

Berikut ini adalah tabel 1.1 yaitu jumlah ibu nifas bulan Januari dan Februari pada tahun 2016 di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru.

Tabel 1.1 Jumlah Ibu Nifas Tahun 2016 di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru

No Bulan Jumlah Ibu Post Partum

1 Januari 96Orang

2 Februari 86Orang

Sumber : Rekam Medik RSUD Arifin Achmad

Survey pendahuluan yang telah dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada 10 ibu nifas yang dirawat di camar 1 RSUD Arifin Achmad Pekanbaru mendapatkan hasil bahwa pengetahuan ibu tentang perawatan pada masa nifas masih belum sesuai dengan standar perawatan pada masa nifas. Hasil survey pendahuluan, 2 orang ibu memiliki pengetahuan yang cukup tentang masa nifas dan 8 orang memiliki pengetahuan kurang.

Dari hasil survey pendahuluan dan latar belakang yang telah diuraikan mengenai pentingnya pengetahuan ibu tentang masa nifas tersebut,maka peneliti tertarik untuk penelitian dengan judul Pengetahuan Ibu Post Partum tentang Perawatan pada Masa Nifas di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru.

B. Rumusan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah diuraikan maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut “ bagaimanakah pengetahuan ibu post partum tentang masa nifas di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru tahun 2016?”

C. Tujuan Penelitian 1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui pengetahuan ibu post partum tentang masa nifas di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru tahun 2016

2. Tujuan Khusus

a. Untuk mengetahui pengetahuan ibu post patum tentang masa nifas di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru

b. Untuk mengetahui pengetahuan ibu post partum tentang laktasi dan menyusui pada masa nifas di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru c. Untuk mengetahui pengetahuan ibu post partum tentang kebutuhan

dasar ibu pada masa nifas di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru d. Untuk mengetahui pengetahuan ibu post partum tentang

komplikasi dan tanda bahaya pada masa nifas di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru

D. Manfaat Penelitian 1) Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu masukan untuk teori dan menambah hasil informasi ilmiah yang berhubungan dengan pengetahuan tentang pada masa nifas.

2) Aspek Praktis

a. Bagi Institusi Kesehatan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi instansi dalam memberikan penyuluhan dan informasi atau masukan dalam meningkatkan pelayanan khususnya perawatan pada masa nifas.

b. Bagi Institusi Pendidikan

Dapat dijadikan sebagai bahan bacaan dan sumber informasi bagi mahasiswa dan pendidik dalam pelaksanaan program pendidikan

c. Bagi Responden

Mengetahui tentang masa nifas dalam mencegah terjadinya kemungkinan komplikasi post partum dan proses pengembalian organ-organ kandungan ke keadaan sebelum hamil

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka 1. Masa Nifas

a. Definisi

Masa nifas adalah masa setelah melahirkan selama 6 minggu atau 40 hari menurut hitungan awam, proses ini dimulai setelah selesainya pesalinan dan berakhir setelah alat-alat reproduksi kembali seperti keadaan sebelum hamil atau tidak hamil sebagai akibat dari adanya perubahan fisiologi karena proses persalinan (Maryunani, 2011).

Post partum adalah masa waktu antara kelahiran plasenta dan membran yang menandai berakhirnya periode intrapartum sampai menuju kembalinya sistem reproduksi wanita tersebut kekondisi tidak hamil (Vivian dan Tri, 2012).

Masa nifas adalah dimulai setelah partus dan berakhir kira-kira setelah 6 minggu, akan tetapi seluruh alat genital baru pulih kembali sebelum waktu 3 bulan (Prawiroharjo, 2008).

b. Tujuan Asuhan Masa Nifas

Tujuan asuhan masa nifas menurut Puspita Sari dan Kurnia (2014) adalah :

1) Untuk menghindarkan/mendeteksi kemungkinan adanya perdarahan post partum dan infeksi.

Oleh karena itu, penolong persalinan sebaiknya tetap waspada, sekurang-kurangnya satu jam post partum untuk mengatasi terjadinya komplikasi persalinan. Umumnya wanita sangat lemah setelah melahirkan, terlebih bila partus berlangsung lama

2) Menjaga kesehatan ibu dan bayinya baik fisik maupun psikologis harus diberikan oleh penolong persalinan.

Ibu dianjurkan untuk menjaga kebersihan seluruh tubuh. Penolong persalinan mengajarkan kepada ibu bersalin bagaimana membersihkan alat kelamin dengan sabun dan air. Pastikan bahwa ia mengerti untuk membersihkan daerah vulva terlebih dahulu dari depan kebelakang dan baru membersihkan anus. Sarankan ibu nifas untuk mencuci tangan dengan sabun dan air sebelum dan sesudah membersihkan alat kelaminya. Jika ibu nifas mempunyai luka episiotomi atau laserasi jalan lahir sarankan untuk menghindari atau tidak menyentuk daerah luka.

3) Melaksanakan skrinning yang komprehensif dengan mendeteksi masalah, mengobati, dan merujuk bila terjadi komplikasi pada ibu maupun bayinya.

Pada hal ini penolong persalinan bertugas untuk melakukan pengawasan kala IV yang meliputi pemeriksaan plasenta, pengawasan TFU, pengawasan PPV, pengawasan konsistensi rahim, dan pengawasan keadaan umum ibu. Bila ditemukan permasalahan, maka harus segera dilakukan tindakan sesuai dengan standar pelayanan pada penatalaksanaan masa nifas,memberikan pelayanan kesehatan tentang perawatan diri, nutrisi KB, menyusui, pemberian imunisasi kepada bayinya, dan perawatan bayi sehat. Ibu post partum harus diberikan pendidikan mengenai pentingnya gizi antara lain kebutuhan gizi ibu menyusui, yaitu sebagai berikut : a) Mengkonsumsi tambahan 500 kalori tiap hari

b) Makan dengan diet berimbang untuk mendapatkan protein, mineral dan vitamin yang cukup

c) Minum sedikitnya 3 liter air setiap hari (anjurkan ibu untuk minum sebelum menyusui).

Memberikan pendidikan mengenai laktasi dan perawatan payudara, yaitu sebagai berikut :

a) Menjaga payudara tetap bersih dan kering b) Menggunakan bra yang menyokong payudara

c) Apabila puting susu lecet, oleskan kolostrum atau ASI yang keluar pada sekitar puting susu setiap kali selesai

menyusui. Menyusui tetap dilakukan mulai dari puting susu yang tidak lecet.

d) Lakukan pengompresan apabila bengkak dan terjadi bendungan ASI

c. Tahapan Dalam Masa Nifas

Dalam masa nifas terdapat tiga periode yaitu :

1) Periode immediate post partum atau Puerperium Dini adalah masa segera setelah plasenta lahir sampai dengan 24 jam. Pada masa ini sering terdapat banyak masalah, misalnya perdarahan karena atonia uteri. Pada periode immediate post partum ini yang harus teratur melakukan pemeriksaan kontraksi uterus, pengeluaran lokhea, tekanan darah, dan suhu.

2) Periode intermedial atau early post partum (24 jam- 1 minggu). Pada fase early post partum ini memastikan involusio uteri dalam keadaan normal, tidak ada perdarahan, lokhea tidak berbau busuk, tidak ada demam, ibu post partum cukup mendapatkan makanan dan cairan, serta ibu dapat menyusui bayinya dengan baik.

3) Periode late post partum (1 – 5 minggu). Periode late post partum ini tetap melakukan perawatan dan pemeriksaan sehari-hari serta konseling KB (Saleha, 2009).

d. Perubahan Masa Nifas

1) Secara garis besar terdapat tiga proses penting di masa nifas, yaitu sebagai berikut:

a) Pengecilan Rahim

Rahim merupakan organ tubuh yang spesifik dan unik karena dapat mengecil serta membesar dengan menambah atau mengurangi jumlah selnya. Pada wanita yang tidak hamil, berat rahim sekitar 30 gram. Selama kehamilan rahim makin lama makin membesar. Setelah bayi lahir umumnya berat rahim menjadi sekitar 1.000 gram dan dapat diraba kira-kira setinggi 2 jari di bawah umbilikus. Setelah 1 minggu kemudian beratnya berkurang jadi sekitar 500 gram. Sekitar 2 minggu beratnya sekitar 300 gram dan tidak dapat diraba lagi. (Anggraini,2010)

Secara alamiah rahim akan kembali mengecil perlahan-lahan ke bentuknya semula. Setelah 6 minggu beratnya sudah sekitar 4060 gram. Pada saat ini masa nifas dianggap sudah selesai namun sebenarnya rahim akan kembali ke posisinya yang normal dengan berat 30 gram dalam waktu 3 bulan setelah masa nifas. Selama masa pemulihan 3 bulan ini bukan hanya rahim saja yang kembali normal tapi juga kondisi tubuh ibu secara keseluruhan. (Suherni dan Hesti, 2014)

b) Kekentalan darah (hemokonsentrasi) kembali normal Selama hamil, darah ibu relatif lebih encer, karena cairan darah ibu banyak, sementara sel darahnya berkurang. Setelah melahirkan sistem sirkulasi darah ibu akan kembali seperti semula. Darah mulai mengental, dimana kadar perbandingan sel darah kembali normal. Umumnya hal ini terjadi pada hari ke-3 sampai ke-15 post partum (Juraida dan Nurmailis, 2013).

c) Proses laktasi dan menyusui

Proses ini timbul setelah plasenta atau ari-ari lepas. Plasenta mengandung hormon penghambat prolaktin (hormon plasenta) yang menghambat pembentukan ASI. Setelah plasenta lepas hormon plasenta itu tidak dihasilkan lagi, sehingga terjadi produksi ASI. ASI keluar 2-3 hari setelah melahirkan (Saleha, 2009).

2. Proses Laktasi Dan Menyusui

a. Anatomi dan Fisiologi Payudara

Payudara (mammae) adalah kelenjar yang terletak di bawah kulit, di atas otot dada. Fungsi dari payudara adalah memproduksi air susu untuk nutrisi bayi. Manusia memiliki sepasang kelenjar payudara yang beratnya kurang lebih 200 gram, saat hamil 600 gram dan saat menyusui 800 gram (Puspita Sari dan Kurnia, 2014). Pada payudara terdapat tiga bagian utama, yaitu :

1) Struktur Makroskopis

a) Korpus ( badan ), yaitu bagian yang membesar.

b) Areola, yaitu bagian yang kehitaman di tengah. Areola ini terdiri dari kulit yang longgar dan mengalami pigmentasi dan masing-masing payudara bergaris tengah kira-kira 2,5 cm. Areola ini berwarna merah muda pada wanita yang berkulit cerah, lebih gelap pada wanita berkulit cokelat, dan warna tersebuta menjadi lebih gelap pada waktu hamil. Di daerah areola ini terletak kira-kira 20 glandula sebacea. Pada kehamilan areola ini membesar dan disebut tuberculum montgomery.

c) Papila atau putting,yaitu bagian yang menonjol di puncak payudara. Dengan panjang kira-kira 6 mm, tersusun atas jaringan erektil berpigmen dan merupakan bangunan yang sangat peka. Permukaan papilamammae berlubang-lubang berupa ostium papillare kecil-kecil yang merupakan muara ductus lactifer. Ductus lactifer ini dilapisi oleh epitel. Bentuk putting ada empat yaitu bentuk yang normal, pendek atau datar, panjang dan terbenam.

2) Struktur mikroskopis

Payudara terutama tersusun atas jaringan kelenjar tetapi juga mengandung sejumlah jaringan lemak dan ditutupi oleh kulit. Jaringan kelenjar ini dibagi menjadi kira-kira 18 lobus

yang dipisahkan secara sempurna satu sama lain oleh lembaran-lembaran jaringan fibrosa. Struktur dalamnya dikatakan menyeruapai segmen bawah anggur atau jeruk yang dibelah. Setiap lobus merupakan satu unit fungsional yang berisi dan tersusun atas bangunan sebagai berikut :

a) Alveoli

Mengandung sel-sel yang menyekresi air susu. Stiap alveolus dilapisi oleh sel-sel yang menyekresi air susu, disebut sel acini, yang mengekstraksi faktor-faktor dari daerah yang penting untuk pembentukan air susu. Di sekeliling setiap alveolus terdapat sel-sel mioepitel, apabila sel-sel ini dirangsang oleh oksitosin akan berkontraksi sehingga mengalirkan air susu ke dalam ductus lactifer. b) Tubulus lactiferus

Saluran kecil yang berhubungan dengan alveoli sebagai pengalir air susu menuju ductud lactiferus.

c) Ductus lactiferus

Saluran sentral yang merupakan muara beberapa tubulus lactifer.

d) Ampulla atau sinus lactiferus

Bagian dari ductus lactifer yang melebar, yang merupakan tempat penyimpan air susu atau gudang ASI

dimana ketika ada rangsangan maka air susu akan keluar melalui putting. Ampula terletak di bawah areola.

e) Vaskularisasi

Vaskularisasipada payudara berasal dari arteria mammaria interna, arteria mammaria externa, dan arteria-arteria interccostalis superior. Drainnase vena melalui pembulu-pembuluh yang sesuai, dan akan masuk ke dalam vena mammaria interna dan vena axilllaris.

f) Drainase limfatik

Drainase limfatik terutama ke dalam kelenjar axilaris, dan sebagian akan dialirkan ke dalam fissura portae hepar dan kelenjar mediastnum. Pembuluh limfatik dari masing-masing payudara berhubungan satu sama lain.

g) Persarafan

Fungsi payudara terutama dikendalikan oleh aktivitas hormon, tetapi kulitnya dipersarafi oleh cabang-cabang nervus thoracalis. Juga terdapat sejumlah saraf simpatis, terutama disekitar areola dan papilla mammae.

b. Pembentukan Kelenjar Payudara dan Pengaruh Hormonal

Pada masa pasca kelahiran, glandula mammae dapat dipandang sebagai organ pascapartum yang berfunsi penuh hanya apabila telah mampu melakukan proses laktasi (menyusui) dan dapat mempertahankan laktasi tersebut. Selama kehamilan, hormon

prolaktin dari plasenta meningkat tetapi ASI biasa belum keluar karena masih dihambat oleh kadar estrogen yang tinggi (Suherni dan Hesti, 2009).

Pada hari kedua atau ketiga pasca persalinan, kadar estrogen dan progesteron menurun drastis, sehingga prolaktin lebih dominan dan pada saat inilah mulai terjadi sekresi ASI. Hal ini disebut fase laktogenesis II. Dengan menyusukan lebih dini terjadi perangsangan pada puting susu, terbentuklah prolaktin oleh hipofisis, sehingga sekresi ASI keluar lebih lancar. Apabila payudara dirangsang, jumlah prolaktin dalam darah meningkat dan pencapai puncaknya dalam periode 45 menit, kemudian kembali ke level sebelum rangsangan tiga jam kemudian. Penelitian mengindikasikan bahwa jumlah prolaktin dalam susu lebih tinggi apabila produksi ASI lebih banyak, yaitu sekitar pukul 02.00 dini hari hingga 06.00 pagi, sedangkan jumlah prolaktin rendah saat payudara terasa penuh (Vivian dan Tri, 2012).

Ketika produksi ASI mulai stabil, sistem otokrin dimulai, fase ini dinamakan fase laktogenesis III, pada tahap ini apabila ASI banyak dikeluarkan, payudara memproduksi ASI dengan banyak pula. Dengan demikian, produksi ASI sangat dipengaruhi oleh seberapa sering dan seberapa baik bayi menghisap, juga seberapa sering payudara dikosongkan (Reni H, 2012).

c. Jenis Air Susu Ibu 1) Kolostrum

Kolostrum mengandung sel darah putih dan antibody yang paling tinggi dari pada ASI sebenarnya, khususnya kandungan immunologi A (IgA), yang membantu melapisi usus bayi yang masi rentan dan mencegah kuman memasuki bayi. IgA ini juga membantu dalam mencegah bayi mengalami alergi makanan.

Kolostrum merupakan cairan yang pertama kali di sekresikan oleh kelenjar payudara. Kolostrum mengandung jaringan debris dan material residual yang terdapat dalam alveoli serta duktus dari kelenjar payudara sebelum dan setelah masa puerperium (Maryunani A, 2011).

Berikut ini adalah manfaat dari kolostrum bagi bayi menurut Saleha (2009) :

a) Disekresi oleh kelenjar payudara dari hari pertama sampai hari ketiga atau keempat

b) Komposisi dari kolostrum ini dari hari ke hari selalu berubah

c) Merupakan cairan dengan viskositas kental berwarnakekuningan, lebih kuning dibanding dengan susu matur

d) Merupakan pencahar yang ideal untuk membersihkan mekonium dari usus bayi yang baru lahir dan mempersiapkan saluran pencernaan bayi yang akan datang e) Lebih banyak mengandung protein dibandingkan dengan

ASI yang matur, tetapi berlainan dengan ASI yang telah matur, padak kolostrum protein yang utama adalah globulin f) Lebih banyak mengandung antibodi dibandingkan dengan

ASI yang matur, sehingga dapat memberikan perlindungan bagi bayi sampai usia 6 bulan

2) Air Susu Masa Peralihan

Air susu masa peralihan adalah cairan kolostrum yang akan berubah menjadi cairan air susu matur dalam beberapa periode ditandai dengan peningkatan volume dan zat gizi yang berubah dari zat gizi kolostrum.

Ciri dari air susu masa peralihan adalah sebagai berikut :

a) Merupakan cairan ASI peralihan dari kolostrum sampai menjadi ASI matur

b) Disekresikan dari hari keempat sampai hari kesepuluh dari masa laktasi, tetapi ada pula berpendapat yang mengatakan bahwa ASI matur baru terjadi pada minggu ketiga sampai kelima

c) Kadar protein makin rendah, sedangkan kadar karbohiderat dan lemak semakin tinggi

d) Volume cairan yang semakin meningkat 3) Air Susu Matur

Adapun ciri dari air susu matur adalah sebagai berikut :

a) Merupakan ASI yang disekresi pada hari kesepuluh dan seterusnya, komposisi relatif konstan (ada pula yang mengatakan bahwa komposisi ASI relatif konstan baru dimulai pada minggu ketiga sampai minggu kelima

b) Pada ibu yang sehat, maka produksi ASI untuk bayi akan tercukupi, ASIini merupakan makanan satu-satunya yang paling baik dan cukup untuk bayi sampai usia 6 bulan c) Merupakan suatu cairan berwarna putih kekuning-kuningan

yang diakibatkan warna dari garam kalsium caseinat, riboflavi dan karoten yang terdapat didalamnya

d) Tidak menggumpal jika dipanaskan (Reni Y, 2015). d. Manfaat Pemberian ASI

1) Manfaat untuk bayi

ASI merupakan sumber maknan yang mengandung nutrisi yang lengkap untuk bayi, dengan komposisi yang sesuai kebutuhan bayi, serta sebagai makanan tunggal untuk memenuhi semua kebutuhan pertumbuhan bayi sampai usia 6 bulan (Anggraini dan Yetti, 2010).

2) Manfaat untuk ibu

b) Mencegah perdarahan post partum dan mempercepat kembalinya rahim ke bentuk semula karena kontraksi yang terjadi ketika menyusui

c) Mencegah anemia defisiensi zat besi pada ibu nifas karena cepatnya proses involusi rahim

d) Mempercepat ibu kembali keberat badan sebelum hamil e) Menunda kesuburan karena ibu yang menyusui kecil

kemungkinan (Sitti S, 2009). e. Komposisi Gizi dalam ASI

Komposisi yang terdapat di dalam ASI menurut Reni H (2012) adalah sebagai berikut :

1) Protein 2) Karbihidrat 3) Lemak 4) Mineral 5) Air

6) Vitamin : K, D, E, A dan vitamin yang larut di dalam air f. Upaya Memperbanyak ASI

Berikut beberapa cara memperbanyak ASI yang bisa para ibu post partum lakukan menurut Maryunani (2011) :

1) Meningkatkan frekuensi menyusui 2) Banyak konsumsi air putih

4) Menghindari penggunaan susu formula 5) Melakukan perawatan payudara

6) Kondisi psikologi ibu menyusui yang baik g. Tanda Bayi Cukup ASI

1) Bayi BAK setidaknya 6 kali dalam 24 jam dan warnanya jernih sampai kuning muda

2) Bayi sering menyusu dengan durasi setiap 2 – 3 jam atau 8 – 12 kali dalam sehari

3) Bayi tampak puas, sewaktu-waktu merasa lapar, dan bangun atau tidur dengan cukup tenang

4) Bayi tampak sehat, warna kulit dan turgor baik, anak cukup aktif

5) Bayi bertambah berat badannya rata-rata 500 gram perbulan(Anggraini, Yetti 2010).

h. Perawatan Payudara

Perawatan payudara untuk ibu menyusui merupakan salah satu upaya dukungan terhadap pemberian ASI bagi sang buah hati terpcinta. Perawatan payudara pada ibu menyusui dapat dimulai sesegera mungkin setelah melahirkan.

1) Tujuan perawatan payudara

Perawatan payudara pasca persalinan merupakan kelanjutan perawatan payudara semasa hamil yang mempunyai tujuan sebagai berikut :

a) Untuk menjaga kebersihan payudara

b) Untuk menghindari penyulit saat menyusui. Antara lain puting susu ibu lecet, ASI tidak lancar berproduksi, pembengkakan payudara

c) Untuk menonjolkan puting susu d) Menjaga bentuk payudara

e) Untuk memperbanyak produksi ASI(Reni Y, 2015). 2) Pelaksanaan perawatan payudara

a) Persiapan alat

(1) Baby oil secukupnya (2) Kapas secukupnya (3) Waslap 2 buah

(4) Handuk bersih 2 buah (5) Bengkok

(6) 2 baskom berisi air hangat dan dingin

(7) BH yang bersih untuk menyokong payudara dan terbuat dari katun

b) Persiapan ibu

(1) Cuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir dan keringkan dengan handuk

(2) Baju ibu bagian depan dibuka (3) Pasang handuk

3) Pelaksanaan perawatan payudara

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan perawatan payudara pasca persalinan, yaitu :

a) Puting susu di kompres dengan kapas minyak selama 3 – 4 menit kemudian bersihkan dengan kapas minyak tadi

b) Pengenyalan yaitu puting susu dipengang dengan ibu jari dan jari telunjuk diputar ke dalam 20 kali dan keluar 20 kali c) Penonjolan puting susu yaitu :

(1) Puting susu cukup ditarik sebanyak 20 kali (2) Dirangsang dengan menggunakan ujung waslap d) Pengurutan payudara :

(1) Telapak tangan petugas diberi baby oil kemudian diratakan

(2) Peganglah payudara lalu diurut dari pangkal ke puting susu sebanyak 30 kali

(3) Pijatlah puting susu pada daerah areola mammae untuk mengeluarkan kolostrum

(4) Untuk menghilangkan nyeri, ibu dapat minum paracetamol 1 tablet setiap 4 – 6 jam

(5) Bersihkan payudara dengan air bersih memakai waslap (Puspita Sari dan Kurnia, 2014).

i. Langkah-langkah Menyusui dengan Benar 1) Cara Menyusui Yang Benar

Adalah cara memberikan ASI kepada bayi dengan perlekatan dan posisi ibu dan bayi dengan benar. Memberi ASI dalam suasana yang santai bagi ibu dan bayi. Buat kondisi ibu senyaman mungkin. Selama beberapa minggu pertama, bayi perlu diberi ASI setiap 2,5 -3 jam sekali. Menjelang akhir minggu ke enam, sebagian besar kebutuhan bayi akan ASI setiap 4 jam sekali. Jadwal ini baik sampai bayi berumur antara 10-12 bulan. Pada usia ini sebagian besar bayi tidur sepanjang malam sehingga tidak perlu lagi memberi makan di malam hari (Anggraini, 2011).

2) Posisi Menyusui a) Posisi Dekapan

Posisi klasik dan telah menjadi kegemaran kebanyakan para ibu, posisi ini membolehkan perut bayi dan perut ibu bertemu supaya tidak perlu memutar kepalanya untuk menyusu. Kepala bayi berada di dalam dekapan, sokong kepala badan dan punggung bayi serta lengan bayi perlu berada di bagian sisinya

b) Posisi Football Hold

Posisi ini sangat sesuai jika baru pulih dari pembedahan caesar, memiliki payudara yang besar,

menyusui bayi prematur atau bayi yang kecil ukurannya atau menyusui anak kembar pada waktu yang bersamaan. Sokong kepala bayi dengan tangan, menggunakan bantal untuk menyokong belakang badan ibu.

c) Posisi Berbaring

Posisi ini apabila ibu dan bayi merasa letih. Jika baru pulih dari pembedahan caesar ini mungkin satu-satunya posisi yang biasa dicoba pada beberapa hari pertama. Sokong kepala ibu dengan lengan dan sokong bayi dengan lengan atas ( Saleha, 2009).

3) ManfaatMenyusui Yang Benar a) Puting susu tidak lecet

b) Perlekatan menyusu pada bayi kuat c) Bayi menjadi tenang

d) Tidak terjadi gumoh

e) Akibat tidak menyusui dengan benar f) Puting susu menjadi lecet

g) ASI tidak keluar secara optimal sehingga mempengaruhi produksi ASI

h) Bayi enggan menyusu

4) Tanda Bayi Menyusu Dengan Benar a) Bayi tampak tenang

b) Badan bayi menempel pada perut ibu c) Mulut bayi terbuka lebar

d) Dagu bayi menempel pada payudara ibu

e) Sebagian areola masuk dalam mulut bayi, areola bawah masuk lebih banyak

f) Bayi nampak menghisap kuat dengan irama perlahan g) Puting susu tidak terasa nyeri

h) Telinga dan lengan bayi terletak pada satu garis lurus i) Kepala bayi agak menengadah ( Sitti S, 2009)

5) Tanda bayi mendapat ASI dalam jumlah cukup a) Bayi akan terlihat puas setelah menyusu

b) Bayi terlihat sehat dan berat badannya naik setelah 2 minggupertama (100-200 gr setiap minggu)

c) Puting dan payudara tidak luka atau nyeri

d) Setelah beberapa hari menyusu, bayi akan buang air kecil 6-8 kali sehari dan buang air besar berwarna kuning 2 kali sehari

e) Apabila selalu tidur dan tidak mau menyusui maka sebaiknya bayi dibangunkan dan dirangsang untuk menyusui setiap 2-3 jam sekali setiap harinya (Vivian dan Tri S, 2012).

6) Langkah-Langkah Menyusui Yang Benar a) Menjelaskan maksud dan tujuan pendkes

b) Cuci tangan sebelum menyusui dan mengajari ibu

c) Ibu duduk atau berbaring dengan santai (bila duduk lebih baik menggunakan kursi yang rendah agar kaki ibu menggantung dan punggung ibu bersandar pada sandaran kursi).

d) Mempersilahkan dan membantu ibu membuka pakaian bagian atas

e) Sebelum menyusui ASI dikeluarkan sedikit, kemudian dioleskan pada puting dan sekitar areola payudara (cara ini mempunyai manfaat sebagai desinfektan dan menjaga kelembaban puting susu).

f) Mengajari ibu untuk meletakkan bayi pada satu lengan, kepala bayi berada pada lengkung siku ibu dan bokong bayi berada pada lengan bawah ibu

g) Mengajari ibu untuk menempelkan perut bayi pada perut ibu dengan meletakkan satu tangan bayi di belakang badan ibu dan yang satu di depan, kepala bayi menghadap payudara

h) Mengajari ibu untuk memposisikan bayi dengan telinga dan lengan pada garis lurus

i) Mengajari ibu untuk memegang payudara dengan ibu jari diatas dan jari yang lain menopang dibawah serta jangan menekan puting susu dan areolanya

j) rangsang bayi membukamulut untuk menyusui dengan benar

k) Mengajari ibu untuk merangsang membuka mulut bayi : Menyentuh pipi dengan puting susu atau menyentuh sudut mulut bayi (Puspita Sari dan Kurnia, 2014).

3. Kebutuhan Dasar Ibu Pada Masa Nifas

a. Nutrisi dan Cairan

Kualitas dan jumlah makanan yang akan dikonsumsi akan sangat mempengaruhi produksi ASI. Selama menyusui, ibu dengan status gizi baik rata-rata memproduksi ASI sekitar 800cc yang mengandung 600 kkal, sedangkan ibu yang status gizinya kurang biasanya akan sedikit menghasilkan ASI. Pemberian ASI sangatlah penting, karena bayi akan tumbuh sempurna sebagai menusia yang sehat dan pintar, karena ASI mengandung DHA (Reni H, 2012). 1) Energi

Penambahan kalori sepanjang 3 bulan pertama pasca post partum mencapai 500 kkal. Rata-rata produksi ASI sehari 800 cc yang mengandung 600 kkal. Sementara itu, kalori yang dihabiskan untuk menghasilkan ASI sebanyak itu adalah 750 kkal. Jika laktasi berlangsung selama lebih dari 3 bulan, selama

itu pula berat badan ibu akan menurun, yang berarti jumlah kalori tambahan harus ditingkatkan.

Tambahan kalori tersebut hanya sebesar 700 kkal, sementara sisanya (sekitar 200 kkal) diambil dari cadanagn indogen, yaitu timbunan lemak selama hamil. Mengingatkan efisiensi kofersi energy hanya 80-90 % maka energy dari makanan yang dianjurkan (500 kkal) hanya akan menjadi energy ASI sebesar 400-500 kkal. Untuk menghasilkan 850cc ASI dibutuhkan energy 680-807 kkal energy. Maka dapat disimpulkan bahwa dengan memberikan ASI, berat badan ibu akan kembali normal dengan cepat (Vivian dan Tri, 2012). 2) Protein

Selama menyusui ibu membutuhkan tambahan protein di atas normal sebesar 20 gram/hari. Maka dari itu ibu dianjurkan makan makanan mengandung asam lemak omega 3 yang banyak terdapat di ikan kakap, tongkol, dan lemuru. Asam ini akan diubah menjadi DHA yang akan keluar sebagai ASI. Selain itu ibu dianjurkan makan makanan yang mengandung kalsium , zat besi, vitamin C, B1, B2, B12, dan D.

Selain nutrisi, ibu juga membutuhkan banyak cairan seperti air minum. Dimana kebutuhan minum ibu 3 liter sehari ( 1 liter setiap 8 jam).

Beberapa anjuran yang berhubungan dengan pemenuhan gizi ibu menyusui antara lain :

a) Mengonsumsi tambahan kalori tiap hari sebanyak 500 kkal b) Makan dengan diet berimbang, cukup protein, mineral dan

vitamin

c) Minum sedikitnya 3 liter setiap hari terutama setelah menyusui d) Mengonsumsi tablet zat besi

e) Minum kapsul vitamin A agar dapaat meberikan vitamin A kepada bayinya ( Suherni dan Hesti, 2009).

b. Ambulasi Dini

Ambulasi dini adalah kebijaksanaan untuk selekas mungkin membimbing pasien keluar dari tempat tidurnya dan membimbingnya untuk berjalan. Ambulasi dini ini tidak dibenarkan pada pasien dengan penyakit anemia, jantung, paru-paru, demam dan keadaan lain yang membutuhkan istirahat. Keuntungannya yaitu :

1) Penderita merasa lebih sehat dan lebih kuat 2) Faal usus dan kandung kemih menjadi lebih baik.

3) Memungkinkan bidan untuk memberikan bimbingan kepada ibu mengenai cara merawat bayinya.

4) Lebih sesuai dengan keadaan Indonesia.

Ambulasi dini dilakukan secara perlahan namun meningkat secara berangsur-angsur, mulai dari jalan-jalan

ringan dari jam ke jam sampai hitungan hari hingga pasien dapat melakukannya sendiri tanpa pendamping sehingga tujuan memandirikan pasien dapat terpenuhi (Saleha, 2009).

c. Eliminasi

Biasanya dalam 6 jam pertama post partum, pasien sudah dapat buang air kecil. Semakin lama urine ditahan, maka dapat mengakibatkan infeksi. Maka dari itu bidan harus dapat meyakinkan ibu supaya segera buang air kecil, karena biasany ibu malas buang air kecing karena takut akan merasa sakit. Segera buang air kecil setelah melahirkan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya komplikasi post partum.

Dalam 24 jam pertama , pasien juga sudah harus dapat buang air besar. Buang air besar tidak akan memperparah luka jalan lahir, maka dari itu buang air besar tidak boleh ditahan-tahan. Untuk memperlancar buang air besar, anjurkan ibu untuk mengkonsumsi makanan tinggi serat dan minum air putih (Sarwono, 2014).

d. Kebersihan Diri

Bidan harus bijaksana dalam memberikan motivasi ibu untuk melakukan personal hygiene secara mandiri dan bantuan dari keluarga. Ada beberapa langkah dalam perawatan diri ibu post partum, antara lain :

1) Jaga kebersihan seluruh tubuh ibu untuk mencegah infeksi dan alergi kulit pada bayi.

2) Membersihakan daerah kelamin dengan sabun dan air, yaitu dari daerah depan ke belakang, baru setelah itu anus.

3) Mengganti pembalut minimal 2 kali dalam sehari.

4) Mencuci tangan denag sabun dan air setiap kali selesai membersihkan daerah kemaluan

5) Jika mempunyai luka episiotomy, hindari untuk menyentuh daerah luka agar terhindar dari infeksi sekunder (Maryunani, 2011).

e. Istirahat

Ibu post partum sangat membutuhkan istirahat yang cukup untuk memulihkan kembali kekeadaan fisik. Kurang istirahat pada ibu post partum akan mengakibatkan beberapa kerugian, misalnya: 1) Mengurangi jumlah ASI yang diproduksi

2) Memperlambat proses involusi uterus dan memperbanyak perdarahan

3) Menyebabkan depresi dan ketidaknyamanan untuk merawat bayi dan diri sendiri.

Bidan harus menyampaikan kepada pasien dan keluarga agar ibu kembali melakukan kegiatan-kegiatan rumah tangga secara perlahan dan bertahap. Namun harus tetap melakukan istirahat minimal 8 jam sehari siang dan malam (Reni Y, 2015).

f. Seksual

Secara fisik, aman untuk melakukan hubungan seksual begitu darah merah berhenti dan ibu dapat memasukan satu atau dua jarinya ke dalam vagina tanpa rasa nyeri. Tetapi banyak budaya dan agama yang melarang sampai masa waktu tertentu misalnya 40 hari atau 6 mingggu setelah melahirkan. Namun kepiutusan itu etrgantung pada pasangan yang bersangkutan (Maryunani, 2011). g. Latihan / Senam Nifas

Agar pemulihan organ-organ ibu cepat dan maksimal, hendaknya ibu melakukan senam nifas sejak awal (ibu yang menjalani persalinan normal). Berikut ini ada beberapa contoh gerakan yang dapat dilakukan saat senam nifas :

1) Tidur telentang, tangan disamping badan. Tekuk salah satu kaki, kemudian gerakkan ke atas mendekati perut. Lakukan gerakan ini sebanyak 15 kali secara bergantian untuk kaki kanan dan kkiri. Setelah itu, rileks selama 10 hitungan.

2) Berbaring telentang, tangan di atas perut, kedua kaki ditekuk. Kerutkan otot bokong dan perut bersamaan dengan mengangkat kepala, mata memandang ke perut selama 5 kali hitungan. Lakukan gerakan ini senbanyak 15 kali. Roleks selama 10 hitungan.

3) Tidur telentang, tangan di samping badan, angkat bokong sambil mengerutkan otot anus selama 5 hitungan. Lakukan gerakan ini sebanyak 15 kali. Rileks selama 10 hitungan.

4) Tidur telentang, tangan di samping badan. Angkat kaki kiir lurus keatas sambil menahan otot perut. Lakukan gerakan sebanyak 15 kali hitungan, bergantian dengan kaki kanan. Rileks selama 10 hitungan.

5) Tidur telentang, letakan kedua tangan dibawah kepala, kemudian bangun tanpa mengubah posisi kedua kaki (kaki tetap lurus). Lakukan gerakan sebanyak 15 kali hitungan, kemudian rileks selama 10 hitungan sambil menarik nafas panjang lwat hidung, keluarkan lewat mulut.

6) Posisi badan nungging, perut dan paha membentuk sudu 90 derejat. Gerakan perut keatas sambil otot perut dan anus dikerutkan sekuat mungkin, tahan selama 5 hitungan. Lakukan gerakan in sebanyak 15 kali, kemudian rileks selama 10 hitugan (Reni H, 2012).

4. Tanda Bahaya Masa Nifas atau Komplikasi Masa Nifas

Beberapa wanita setelah melahirkan secara fisik merasakan ketidaknyamanan terutama pada 6 minggu pertama setelah melahirkan di antaranya mengalami beragam rasa sakit, nyeri, dan gejala tidak menyenangkan lainnya adalah wajar dan jarang merupakan tanda adanya sebuah masalah. Namun tetap saja, semua ibu yang baru

melahirkan perlu menyadari gejala-gejala yang mungkin merujuk pada komplikasi pascapersalinan (ReniY, 2015).

Gejala atau tanda bahaya yang harus diwaspadai diantaranya sebagai berikut:

a. Perdarahan Postpartum

Dengan tanda dan gejala secara umum sebagai berikut: Perdarahan yang membutuhkan lebih dari satu pembalut dalam waktu satu atau dua jam, sejumlah besar perdarahan berwarna merah terang tiap saat setelah minggu pertama post partum. Perdarahan post partum adalah perdarahan lebih dari 500-600 ml dalam masa 24 jam setelah anak lahir. Menurut waktu terjadinya dibagi atas dua bagian yaitu: Perdarahan Postpartum Primer (early postpartum hemorrhage) yang terjadi dalam 24 jam setelah anak lahir dan perdarahan postpartum sekunder (late postpartum hemorrhage) yang terjadi setelah 24 jam, biasanya antara hari ke-5 sampai ke-15 postpartum (Maryunani A, 2011).

Hal-hal yang menyebabkan perdarahan postpartum adalah atonia uteri, perlukaan jalan lahir, terlepasnya sebagian plasenta dari uterus, tertinggalnya sebagian dari plasenta seperti kotiledon atau plasenta suksenturiata, endometritis puerperalis, penyakit darah (Saleha, 2009).

1) Pencegahan Perdarahan Postpartum

Tindakan pencegahan tidak saja dilakukan sewaktu bersalin, namun sudah dimulai sejak ibu hamil dengan melakukan antenatal care yang baik. Ibu-ibu yang mempunyai predisposisi atau riwayat perdarahan postpartum sangat dianjurkan untuk bersalin di rumah sakit

a) Tanda dan gejala Perdarahan postpartum:

(1) Uterus tidak berkontraksi dan lembek, perdarahan segera setelah anak lahir (Atonia uteri).

(2) Darah segar yang mengalir segera setelah bayi lahir, uterus berkontraksi dan keras, plasenta lengkap (Robekan jalan lahir).

(3) Plasenta belum lahir setelah 30 menit, perdarahan segera, uterus berkontraksi dan keras (Retensio plasenta)

(4) Plasenta atau sebagian selaput (mengandung pembuluh darah tidak lengkap, perdarahan segera (Sisa plasenta) (5) Sub-involusi uterus, nyeri tekan perut bawah dan pada

uterus, perdarahan sekunder, lokhia mukopurulen dan berbau (Endometritis atau sisa fragmen plasenta) (Prawirohardjo, 2007).

b) Penanganan Umum perdarahan postpartum:

(2) Pimpin persalinan dengan mengacu pada persalinan bersih dan aman (termasuk upaya pencegahan perdarahan postpartum)

(3) Lakukan observasi melekat pada 2 jam pertama pascapersalinan dan lanjutkan pemantauan terjadwal hingga 4 jam berikutnya

(4) Selalu siapkan keperluan tindakan darurat

(5) Segera lakukan penilaian klinik dan upaya pertolongan apabila dihadapkan dengan masalah dan komplikasi (6) Atasi syok

(7) Pastikan kontraksi berlangsung baik (keluarkan bekuan darah, lakukan pijatan uterus, beri uterotonika 10 IU IM dilanjutkan infus 20 IU dalam 500 cc NS/RL dengan tetesan per menit).

(8) Pastikan plasenta lahir dan lengkap, eksplorasi kemungkinan robekan jalan lahir.

(9) Bila perdarahan terus berlangsung, lakukan uji beku darah.

(10) Pasang kateter menetap dan pantau masuk keluar cairan.

(11) Cari penyebab perdarahan dan lakukan tindakan spesifik (Maryunani A, 2011)

b. Infeksi Masa Nifas

Dengan tanda dan gejala secara umum infeksi post partum sebagai berikut:

1) Setelah 24 jam pertama, suhu di atas 37oC lebih dari 1 hari. Tetapi kenaikan suhu tubuh temporal hingga 41oC tepat seusai melahirkan (karena dehidrasi) atau demam ringan tidak lebih dari 38oC pada waktu air susu mulai keluar tidak perlu dikhawatirkan.

2) Rasa sakit atau tidak nyaman, dengan atau tanpa pembengkakan, di area abdominal bawah usai beberapa hari melahirkan.

3) Rasa sakit yang tak kunjung reda di daerah perineal, setelah beberapa hari pertama.

4) Bengkak di tempat tertentu dan/atau kemerahan, panas, dan keluar darah di tempat insisi Caesar.

5) Rasa sakit di tempat tertentu, bengkak, kemerahan, panas, dan rasa lembek pada payudara begitu produksi penuh air susu mulai berkurang yang bisa berarti tanda-tanda mastitis.

Infeksi pada dan melalui traktus genitalis setelah persalinan disebut infeksi nifas. Suhu 38oC atau lebih yang terjadi antara hari ke 210 postpartum dan diukur per oral sedikitnya 4 kali sehari disebut sebagai morbiditas puerperalis.

Kenaikan suhu pada masa nifas dianggap sebagai infeksi nifas apabila tidak ditemukan sebab-sebab ekstragenital (Saleha, 2009).

Infeksi peurperium adalah infeksi bakteri yang berasal dari saluran reproduksi selama persalinan atau puerperium (Juraida dan Nurmailis, 2013).

a) Penyebab predisposisi infeksi nifas:

(1) Persalinan lama, khususnya dengan pecah ketuban (2) Pecah ketuban yang lama sebelum persalinan (3) Teknik aseptik tidak sempurna

(4) Bermacam-macam pemeriksaan vagina selama persalinan, khususnya pecah ketuban

(5) Tidak memperhatikan teknik mencuci tangan

(6) Manipulasi intra uteri (misal: eksplorasi uteri, pengeluaran plasenta manual)

(7) Trauma jaringan yang luas atau luka terbuka, seperti laserasi yang tidak diperbaiki

(8) Hematoma

(9) Hemoragi, khususnya jika kehilangan darah lebih dari 1000 ml

(10) Pelahiran operatif terutama pelahiran melalui seksio sesaria

(12) Perawatan perineum tidak memadai

(13) Infeksi vagina/serviks atau penyakit menular seksual yang tidak ditangani

Organisme infeksius pada infeksi puerperium berasal dari tiga sumber yaitu organisme yang normalnya berada dalam saluran genetalia bawah atau dalam usus besar, infeksi saluran genetalia bawah, dan bakteri dalam nasofaring atau pada tangan personel yang menangani persalinan atau di udara dan debu lingkungan (Sitti S, 2009).

b) Tanda dan gejala infeksi nifas:

Tanda dan gejala infeksi umumnya termasuk peningkatan suhu tubuh, malaise umum, nyeri, dan lokhia berbau tidak sedap. Peningkatan kecepatan nadi dapat terjadi, terutama pada infeksi berat. Interpretasi kultur laboratorium dan sensitivitas, pemeriksaan lebih lanjut, dan penanganan memerlukan diskusi dan kolaborasi dengan dokter.

Tanda dan gejala infeksi meliputi sebagai berikut: Nyeri lokal, disuria, suhu derajat rendah jarang, di atas 38.3oC, edema sisi jahitan merah dan inflamasi, mengeluarkan pus atau eksudat berwarna abu-abu

kehijauan, pemisahan atau terlepasnya lapisan luka operasi (Maryunani, 2011).

c) Pencegahan terjadinya infeksi masa nifas:

(1) Sesudah partus terdapat luka-luka dibeberapa tempat di jalan lahir.Pada hari-hari pertama postpartum harus dijaga agar luka-luka ini tidak dimasuki kuman-kuman dari luar. Oleh sebab itu, semua alat dan kain yang berhubungan dengan daerah genital harus suci hama. (2) Pengunjung dari luar hendaknya pada hari-hari

pertama dibatasi sedapat mungkin.

(3) Setiap penderita dengan tanda-tanda infeksi jangan dirawat bersama dengan wanita-wanita dalam masa nifas yang sehat (Vivian dan Tri, 2012).

d) Pengobatan infeksi nifas secara umum:

Antibiotika mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengobatan infeksi nifas. Sudah barang tentu jenis antibiotika yang paling baik adalah yang mempunyai khasiat yang nyata terhadap kuman-kuman yang menjadi penyebab infeksi nifas. Sebelum terapi dimulai, dilakukan pembiakan getah vagina serta serviks dan kemudian dilakukan tes-tes kepekaan untuk menentukan terhadap antibiotik mana kuman-kuman yang bersangkutan peka. Karena pemeriksaan ini memerlukan waktu, maka

pengobatan perlu dimulai tanpa menunggu hasilnya. Dalam hal ini dapat diberikan penicilin dalam dosis tinggi atau antibiotika dengan spektrum luas (broad spectrum antibiotics) seperti ampicillin, dan lainlain. Setelah pembiakan serta tes-tes kepekaan diketahui, dapat dilakukan pengobatan yang paling sesuai.

Di samping pengobatan dengan antibiotika, tindakan-tindakan untuk mempertinggi daya tahan tubuh tetap perlu dilakukan. Perawatan baik sangat penting, makanan yang mengandung zat-zat yang diperlukan hendaknya diberikan dengan cara yang cocok dengan keadaan penderita, dan bila perlu transfusi darah dilakukan (Reni H, 2012).

e) Macam-macam infeksi nifas menurut Juraida dan Nurmailis (2013) yaitu:

(1) Vulvitis

Pada infeksi bekas sayatan episiotomi atau luka perineum jaringan sekitarnya membengkak, tepi luka menjadi merah dan bengkak, jahitan mudah terlepas, dan luka yang terbuka menjadi ulkusdan mengeluarkan pus.

(2) Vaginitis

Infeksi vagina dapat terjadi secara langsung pada luka vagina atau melalui perineum. Permukaan mukosa membengkak dan kemerahan, terjadi ulkus, dan getah mengandung nanah yang keluar dari ulkus. Penyebaran dapat terjadi, tetapi pada umumnya infeksi tinggal terbatas.

(3) Servisitis

Infeksi servik juga sering terjadi, akan tetapi biasanya tidak menimbulkan banyak gejala. Luka servik yang dalam, meluas, dan langsung ke dasar ligamentum latum dapat menyebabkan infeksi yang menjalar ke parametrium.

(4) Endometritis

Jenis infeksi yang paling sering adalah endometritis. Kuman-kuman memasuki endometrium, biasanya pada luka bekas insersio plasenta, dan dalam waktu singkat mengikutsertakan seluruh endometrium. Pada infeksi dengan kuman yang tidak seberapa patogen, radang terbatas pada endometrium. Jaringan desidua bersama-sama dengan bekuan darah menjadi nekrotis dan mengeluarkan getah berbau dan terdiri atas keping-keping nekrotis serta cairan. Pada batas antara

daerah yang meradang dan daerah sehat terdapat lapisan terdiri atas leukosit-leukosit. Pada infeksi yang lebih berat batas endometrium dapat dilampaui dan terjadilah penjalaran.

(5) Septikemia dan piemia

Ini merupakan infeksi umum yang disebabkan oleh kumankuman yang sangat patogen biasanya Streptococcus haemolilyticus golongan A. Infeksi ini sangat berbahaya dan merupakan 50% dari semua kematian karena infeksi nifas. Adanya septikemia dapat dibuktikan dengan jalan pembiakan kuman-kuman dari darah. Pada piemia terdapat dahulu tromboflebitis pada vena-vena di uterus serta sinus-sinus pada bekas implantasi plasenta.

Tromboflebitis ini menjalar ke vena uterina, vena hipogastrika dan/atau vena ovarii. Dari tempat-tempat trombus itu embolus kecil yang mengandung kuman-kuman dilepaskan. Tiap kali dilepaskan, embolus masuk ke dalam peredaran darah umum dan dibawa oleh aliran darah ke tempat-tempat lain, diantaranya paru, ginjal, otak, jantung, dan mengakibatkan terjadinya abses-abses di tempat-tempat tersebut. Keadaan ini dinamakan piemia.

(6) Peritonitis

Infeksi nifas dapat menyebar melalui pembuluh limfe di dalam uterus langsung mencapai peritonium dan menyebabkan peritonitis, atau melalui jaringan di antara kedua lembar ligamentum latum yang menyebabkan parametritis (selulitis pelvika).

(7) Parametritis (selulitis pelvika)

Peritonitis dapat pula terjadi melalui salpingo-ooforitis atau selulitis pelvika. Peritonitis mungkin terbatas pada rongga pelvis saja (pelvioperitonitis) atau menjadi peritonitis umum. Peritonitis umum merupakan komplikasi yang berbahaya dan merupakan sepertiga dari sebab kematian kasus infeksi.

(8) Mastitis dan abses

Mastitis adalah infeksi payudara. Meskipun dapat terjadi pada setiap wanita, mastitis semata-mata komplikasi pada wanita menyusui. Mastitis harus dibedakan dari peningkatan suhu transien dan nyeri payudara akibat pembesaran awal karena air susu masuk ke dalam payudara. Organisme yang biasa menginfeksi termasuk S. aureus, streptococci dan H.parainfluenzae. Cedera payudara mungkin Karena memar karena manipulasi yang kasar, pembesaran

payudara, stasis air susu ibu dalam duktus, atau pecahnya puting susu.

Bakteri berasal dari berbagai sumber diantaranya: tangan ibu, tangan orang yang merawat ibu atau bayi, bayi, duktus laktiferus, darah sirkulasi. Sedangkan tanda dan gejala mastitis diantaranya meliputi: peningkatan suhu yang cepat dari 39,5oC sampai 40oC, peningkatan kecepatan nadi, menggigil, malaise umum, sakit kepala, nyeri hebat, bengkak, inflamasi, area payudara keras.

Penanganan terbaik mastitis adalah dengan pencegahan. Pencegahan dilakukan dengan mencuci tangan menggunakan sabun antibakteri, pencegahan pembesaran dengan menyusui sejak awal dansering. Posisi bayi yang tepat pada payudara, penyangga payudara yang baik tanpa konstriksi, membersihkan hanya dengan air tanpa agen pengering, observasi bayi setiap hari terhadap adanya infeksi kulit atau tali pusat dan menghindari kontak dekat dengan orang yang diketahui menderita infeksi atau lesi stafilokokus.

Mastitis yang tidak ditangani memiliki hampir 10% risiko terbentuknya abses. Tanda dan gejala abses meliputi: Discharge puting susu purulenta, demam

remiten (suhu naik turun) disertai menggigil, pembengkakan payudara dan sangat nyeri massa besar dan keras dengan area kulit berwarna berfluktuasi kemerahan dan kebiruan mengindikasikan lokasi abses berisi pus.

Jika diduga mastitis, intervensi dini dapat mencegah perburukan.Intervensi meliputi beberapa tindakan higiene dan kenyamanan:

(a) BH yang cukup menyangga tetapi tidak ketat

(b) Perhatian yang cermat saat mencuci tangan dan perawatan payudara

(c) Kompres hangat pada area yang terkena

(d) Masase area saat menyusui untuk memfasilitasi aliran air susu

(e) Peningkatan asupan cairan (f) Istirahat

(g) Membantu ibu menentukan prioritas untuk mengurangi stres dan keletihan dalam kehidupannya (h) Suportif, pemeliharaan perawatan ibu (Anggraini,

c. Infeksi saluran kencing, dengan tanda dan gejala secara umum sebagai berikut:

Sulit berkemih, rasa nyeri atau terbakar saat berkemih, sering merasakan keinginan untuk kencing dan hanya keluar sedikit, air kencing sedikit dan/atau berwarna keruh. Kejadian Infeksi Saluran Kencing pada masa nifas relatif tinggi dan hal ini dihubungkan dengan hipotoni kandung kemih akibat trauma kandung kemih waktu persalinan, pemeriksaan dalam yang terlalu sering, kontaminasi kuman dari perineum, atau kateterisasi yang sering.

Sistisis biasanya memberikan gejala berupa: nyeri berkemih (disuria), sering berkemih, tak dapat menahan untuk berkemih, demam biasanya jarang terjadi, adanya retensi urine pasca persalinan umumnya merupakan tanda adanya infeksi (Saleha, 2009).

Pielonefritis umumnya memberikan gejala yang lebih berat diantaranya: demam, menggigil, perasaan mual muntah, selain disuria dapat juga terjadi piuria dan hematoria. Pengobatan infeksi saluran kencing adalah dengan antibiotik yang terpilih meliputi golongan nitrofurantoin, sulfonamid, trimetropin, sulfametaksazol, atau sefalosporin. Banyak penelitian yang melaporkan resistensi mikrobakterial terhadap golongan penisilin.

Pielonefritis membutuhkan penanganan yang lebih awal, pemberian dosis awal antibiotik yang tinggi secara intravena, misalnya sefalosporin 3-6 gram/hari dengan atau tanpa aminoglikosida. Sebaiknya juga dilakukan kultur urine (Suherni dan Hesti, 2009).

d. Subinvolusi Uterus

Dengan tanda dan gejala secara umum sebagai berikut: 1) Lochia yang baunya sangat tidak enak, seharusnya baunya

sama seperti saat menstruasi

2) Gumpalan darah yang banyak atau besar (seukuran jeruk limau atau lebih besar) dalam lokhia.

Subinvolusi uterus adalah proses involusi rahim (pengecilan rahim) tidak berjalan sesuai sebagaimana mestinya, sehingga proses pengecilan terlambat. Tanda dan gejala terjadinya subinvolusi uterus sebagai berikut:

a) Uterus lunak dengan perlambatan atau tidak adanya penurunan tinggi fundus uteri

b) Warna lokhia merah kecoklatan persisten atau berkembang lambat selama tahap-tahap rabas lokhia diikuti perdarahan intermiten.

Subinvolusi diterapi dengan ergonovin (Ergotrate) atau metilergonovin (methergine), 0,2 mg per oral setiap 4 jam selama 3 hari, ibu dievaluasi kembali dalam 2 minggu. Jika ibu

juga mengalami endometritis, tambahkan antibiotik spektrum luas (Saleha, 2009).

e. TromboflebitisDan Emboli Paru

Dengan tanda dan gejala secara umum sebagai berikut: (1) Rasa sakit hingga ke dada, yang bisa merupakan

indikasi gumpalan darah pada paru-paru (jangan dikacaukan dengan rasa nyeri dada yang biasanya akibat mengejan terlalu kuat).

(2) Rasa sakit di tempat tertentu, lemah dan hangat di betis atau paha dengan atau tanpa adanya tanda merah, bengkak dan nyeri ketika menggerakkan kaki, yang bisa merupakan tanda gumpalan darah pada saluran darah di kaki.

Perluasan infeksi nifas yang paling sering ialah perluasan atau invasi mikroorganisme patogen yang mengikuti aliran darah di sepanjang vena dan dan cabang-cabangnya sehingga terjadi tromboflebitis (AbdulBahri, 2007).

Tromboflebitis post partum lebih umum terjadi pada wanita penderita varikositis atau yang mungkin secara genetik rentan terhadap relaksasi dinding vena dan stasis vena. Tromboflebitis vena profunda ditandai dengan tanda dan gejala sebagai berikut: kemungkinan peningkatan suhu

ringan, takikardia ringan, awitan tiba-tiba nyeri sangat berat pada tungkai diperburuk dengan pergerakan atau saat berdiri, edema pergelangan kaki, tungkai dan paha, tanda homan positif, nyeri saat penekanan betis, nyeri tekan sepanjang aliran pembuluh darah yang terkena dengan pembuluh darah dapat teraba (Sitti S, 2009).

Resiko terbesar yang berkaitan dengan tromboflebitis adalah emboli paru, terutama sekali terjadi pada tromboflebitis vena profunda dan kecil kemungkinannya terjadi pada tromboflebitis superfisial, awitan tiba-tiba takipnea, dispnea, dan nyeri dada tajam adalah gejala yang paling umum.

Penanganan meliputi tirah baring, elevasi ekstremitas yang terkena, kompres panas, stoking elastis, dan analgesia jika dibutuhkan. Rujukan ke dokter konsultan penting untuk memutuskan penggunaan antikoagulan dan antibiotik (Reni H, 2012)

f. DepresiPostpartum

Dengan tanda dan gejala secara umum sebagai berikut:

1) Depresi yang mempengaruhi kemampuan untuk mengatasi, atau yang tidak mereda setelah beberapa hari, perasaan marah pada bayi terutama jika perasaan itu dibarengi dengan keinginan buruk. Periode masa nifas

merupakan waktu dimana ibu mengalami stres pascapersalinan, terutama pada ibu primipara. Tanda dan gejala yang mungkin diperlihatkan pada penderita depresi postpartum adalah sebagai berikut: perasaan sedih dan kecewa, sering menangis, merasa gelisah dan cemas, kehilangan ketertarikan terhadap hal-hal yang menyenangkan, nafsu makan menurun, kehilangan energi dan motivasi untuk melakukan sesuatu, tidak bisa tidur (insomnia), perasaan bersalah dan putus harapan (hopeless), penurunan atau peningkatan berat badan yang tidak dapat dijelaskan, memperlihatkan penurunan keinginan untuk mengurus bayinya (Saleha, 2009).

2) Penyebab depresi postpartum sendiri belum diketahui secara pasti (Gorrie, 1998). Namun, beberapa hal yang dicurigai sebagai faktor predisposisi terjadinya depresi postpartum adalah sebagai berikut:

a) Perubahan hormonal yang cepat. Hormon yang berkaitan dengan terjadinya depresi postpartum adalah prolaktin, steroid, progesteron, dan estrogen.

b) Masalah medis dalam kehamilan seperti PIH (pregnancy induced hypertention), diabetes melitus, atau disfungsi tiroid.

c) Riwayat depresi, penyakit mental, dan alkoholik, baik pada diri ibu maupun dalam keluarga.

d) Karakter pribadi seperti harga diri rendah ataupun ketidakdewasaan.

e) Marital dysfunction ataupun ketidakmampuan membina hubungan dengan orang lainyang mengakibatkan kurangnya support system.

f) Marah dengan kehamilannya (Unwanted pregnancy) g) Merasa terisolasi

h) Kelemahan, gangguan tidur, ketakutan terhadap masalah keuangan keluarga, dan melahirkan anak dengan kecacatan atau penyakit (Saleha, 2009)

Beberapa intervensi berikut dapat membantu seorang wanita terbebas dari ancaman depresi setelah melahirkan: pelajari diri sendiri, tidur dan makan yang cukup, olahraga, hindari perubahan hidup sebelum atau sesudah melahirkan, beritahukan perasan anda, dukungan keluarga dan orang lain, persiapkan diri dengan baik, lakukan pekerjaan rumah tangga dan dukungan emosional (SittiS, 2009).

5. Pengetahuan

a. Definisi

Pengetahuan adalah hasil „tahu‟ dan ini terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu (Notoatmodjo, 2007).

Pengetahuan adalah segala sesuatu yang telah diketahui,adapun cara mengetahui sesuatu dapat dilakukan dengan cara mendengar, melihat ,merasa, dan sebagainya. Sedangkan Pengalaman adalah keseluruhan atau totalitas pengamatan yang disimpan di dalam ingatan atau digabungkan dengan suatu pengharapan akan masa depan sesuai dengan apa yang telah diamati pada masa lain (Nurussalam, 2008).

b. Pentingnya Pengetahuan

Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang (overt behaviour). Dari pengalaman penelitian ternyata perilaku yang didasarkan oleh pengetahuan akan lebih langgeng daripada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan (Notoatmodjo, 2007).

Penelitian Rogers (1974) dalam Notoatmodjo (2007) mengungkapkan bahwa sebelum orang mengadopsi perilaku baru (berperilaku baru), dalam diri orang tersebut terjadi proses yang berurutan, yakni :

1) Awareness (kesadaran), dimana orang tersebut menyadari dalam arti mengetahui terlebih dahulu terhadap stimulus (objek).

2) Interest (merasa tertarik) terhaap stimulus atau objek tersebut. Di sini sikap subjek sudah mulai timbul.

3) Evaluation (menimbang - nimbang) terhadap baik dan tidaknya stimulus tersebut bagi dirinya. Hal ini berarti sikap responden sudah lebih baik lagi.

4) Trial, dimana subjek mulai mencoba melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh stimulus.

5) Adoption, di mana subjek telah berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan, kesadaran, dan sikapnya terhadap stimulus.

Namun demikian, dari penelitian selanjutnya Rogers menyimpulkan bahwa perubahan perilaku tidak selalu melewati tahap-tahap tersebut. Apabila penerimaan perilaku baru atau adopsi perilaku melalui proses seperti ini, dimana didasari oleh pengetahuan, kesadaran dan sikap yang positif maka perilaku tersebut akan bersifat langgeng (long lasting). Sebaliknya apabila perilaku itu tidak didasari oleh pengetahuan dan kesadaran akan tidak berlangsung lama.

c. Tingkatan Pengetahuan

Pengetahuan yang tercakup dalam domain kognitif mempunyai 6 tingkatan, yaitu :

1) Tahu (know)

Tahu diartikan sebagai pengingat suatu materi yang telah di pelajari sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali (recall) terhadap suatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. Oleh sebab itu, ‟tahu‟ ini merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah.

2) Memahami (comprehension)

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk mejelaskan secara benar tentang objek yang diketahui, dan dapat menginterprestasikan benar tentang objek yang diketahui, dan dapat menginterprestasikan materi tersebut secara benar. Orang yang telah paham terhadap objek atau materi harus dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan, dan sebagainya terhadap hal yang dipelajari.

3) Aplikasi (Application)

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi riil (sebenarnya). Aplikasi disini dapat diartikan aplikasi atau hukum-hukum, rumus, metode,

prinsip, dan sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain.

4) Analisis (Analysis)

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih dalam suatu struktur organisasi tersebut, dan masih ada kaitannya satu sama lain. Kemampuan analisis dapat dilihat dari penggunaan katakata kerja, dapat menggambarkan (membuat bagan), membedakan, memisahkan, mengelompokan, dan sebagainya.

5) Sintesis (synthesis)

Sintesis menunjuk pada suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. Sintesis itu suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi-formulasi yang ada.

6) Evaluasi (Evaluation)

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan atau penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian-penilaian itu berdasarkan suatu kriteria yang ditentukan sendiri, atau menggunakan kriteria-kriteria yang telah ada (Notoatmodjo, 2007).

d. Cara Memperoleh Pengetahuan

Cara memperoleh kebenaran pengetahuan sepanjang sejarah, dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu:

1) Cara Tradisional

Cara-cara penemuan pengatahuan pada periode ini antara lain: a) Cara coba-coba ini dilakukan dengan menggunakan

kemungkinan tersebut tidak berhasil dicoba kemungkinan yang lama.

b) Cara Kekuasaan (Otoritas)

Dimana pengetahuan diperoleh berdasarkan pada kekuasaan, baik otoritas tradisi, otoritas pemerintah, otoritas pemimpin, maupun otoritas ahli ilmu pengetahuan. c) Berdasarkan Pengalaman

Hal ini dilakukan dengan cara mengulang kembali pengalaman yang diperoleh dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi pada masa yang lalu.

d) Melalui Jalan Pikiran

Manusia telah mampu menggunakan penalarannya dalam memperoleh pengetahuan.

2) Cara Modern Dalam Memperoleh Pengetahuan

Cara baru atau modern dalam memperoleh pengetahuan pada dewasa ini lebih sistematis, logis dan ilmiah,

cara ini disebut dengan metode penelitian ilmiah atau lebih populer lagi metodologi penelitian (Notoatmodjo, 2002). e. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang menurut Nussalam (2011) adalah sebagai berikut:

1) Faktor Internal a) Jasmani

Faktor jasmani diantaranya adalah kesehatan indera seseorang. Jasmani itu adalah tubuh manusia, dengan adanya tubuh manusia akan bisa memnafaatkannya untuk untuk memperoleh pengetahuan, mata untuk melihat dan memperhatikan, telinga untuk mendengar dan menyimak sesuatu yang telah di peroleh.

b) Rohani

Faktor rohani diantaranya adalah kesehatan psikis, intelektual, psikomotor, serta kondisi afektif serta kognitif individu.

2) Faktor Eksternal a) Pendidikan

Pendidikan adalah suatu proses belajar yang berarti dalam pendidikan itu terjadi proses pertumbuhan, perkembangan, atau perubahan ke arah yang lebih dewasa, lebih baik, dan lebih matang pada diri individu, kelompok, atau masyarakat.

Pendidikan adalah suatu proses pencapaian tujuan, artinya pendidikan berupa serangkaian kegiatan yang bermula dari kondisi-kondisi aktual dari individu yang belajar, tertuju pada pencapaian individu yang diharapkan (Nurussalam, 2011).

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat (UU no.20 tahun 2003).

Tingkat pendidikan seseorang akan berpengaruh dalam memberi respon terhadap sesuatu yang datang dari luar. Orang yang berpendidikan tinggi akan memberi respon yang lebih rasional terhadap informasi yang datang, akan berpikir sejauh mana keuntungan yang mungkin akan mereka peroleh dari gagasan tersebut.

b) Umur

Umuratauusiaadalah satuan waktu yang mengukur waktu keberadaansuatu benda atau makhluk, baik yang hidup maupun yang mati. Semisal, umurmanusia dikatakan lima belas tahun diukur sejak dia lahir hingga waktu umur itudihitung. Oleh yang demikian, umur itu diukur dari tarikh ianya lahir

sehinggatarikh semasa(masa kini). Manakala usia pula diukur dari tarikh kejadian itubermula sehinggalah tarikh semasa(masa kini).

(1) Jenis perhitungan umur/usia (a) Usia kronologis

Usia kronologis adalah perhitungan usia yang dimulai dari saat kelahiran seseorangsampai dengan waktu penghitungan usia.

(b) Usia mental

Usia mental adalah perhitungan usia yang didapatkan dari taraf kemampuanmental seseorang. Misalkan seorang anak secara kronologis berusia empat tahunakan tetapi masih merangkak dan belum dapat berbicara dengan kalimat lengkapdan menunjukkan kemampuan yang setara dengan anak berusia satu tahun, makadinyatakan bahwa usia mental anak tersebut adalah satu tahun.

(c) Usia biologis

Usia biologis adalah perhitungan usia berdasarkan kematangan biologis yangdimiliki oleh seseorang.

(2) Kategori Umur

(a) Masa balita = 0 - 5 tahun

(b) Masa kanak-kanak = 5 - 11 tahun (c) Masa remaja Awal =12 - 1 6 tahun (d) Masa remaja Akhir =17 - 25 tahun (e) Masa dewasa Awal =26- 35 tahun (f) Masa dewasa Akhir =36- 45 tahun (g) Masa Lansia Awal = 46- 55 tahun (h) Masa Lansia Akhir = 56 - 65 tahun (i) Masa Manula = 65 - sampai atas

Kategori umur yang mempengaruhi pengetahuan tentang masa nifas adalah :

Masa remaja Akhir =17 - 25 tahun Masa dewasa Awal =26- 35 tahun Masa dewasa Akhir =36- 45 tahun Masa Lansia Awal = 46- 55 tahun c) Paritas

Paritas adalah banyaknya kelahiran hidup yang dipunyai olehseorang perempuan.Paritas adalah jumlah kehamilan yang menghasilkan janin yang mampu hidup di luar rahim (28 minggu).