5.1 Perkembangan Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dari Sisi Penerimaan dan Sisi Pengeluaran

Selama masa desentralisasi fiskal telah terjadi beberapa kali perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Perubahan peraturan tersebut dengan harapan dapat lebih mengharmonisasikan pengelolaan keuangan daerah, baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, antara pemerintah daerah dan DPRD, ataupun antara pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan demikian, daerah dapat mewujudkan pengelolaan keuangan secara efektif dan efisien, serta dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, pembahasan pengelolaan keuangan daerah hanya dibatasi pada kinerja keuangan baik dari sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran. Kinerja keuangan daerah dari sisi penerimaan, adalah melihat rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan, rasio antara Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak (BHPBP) terhadap total penerimaan serta Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap total penerimaan.

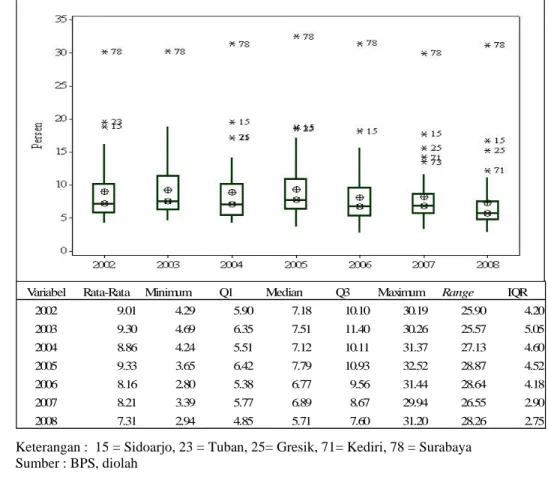

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang diperoleh dari potensi wilayah sendiri dapat menggambarkan seberapa besar daerah mampu menggali potensi yang dimiliki. Perkembangan rasio PAD terhadap total penerimaan daerah selama tahun 2002-2008 semakin konvergen namun rata-ratanya menurun dari 9.01% pada tahun 2002 menjadi 7.31% pada tahun 2008. Artinya, rasio PAD terhadap total penerimaan kabupaten/kota semakin mengumpul perseberannya namun nilainya lebih kecil dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan kenaikan PAD tidak sebanding dengan kenaikan total penerimaan, sehingga tingkat kemandirian daerah semakin menurun yang artinya ketergantungan pada pemerintah pusat semakin besar.

Variabel Rata-Rata Minimum Q1 Median Q3 Maximum Range IQR 2002 9.01 4.29 5.90 7.18 10.10 30.19 25.90 4.20 2003 9.30 4.69 6.35 7.51 11.40 30.26 25.57 5.05 2004 8.86 4.24 5.51 7.12 10.11 31.37 27.13 4.60 2005 9.33 3.65 6.42 7.79 10.93 32.52 28.87 4.52 2006 8.16 2.80 5.38 6.77 9.56 31.44 28.64 4.18 2007 8.21 3.39 5.77 6.89 8.67 29.94 26.55 2.90 2008 7.31 2.94 4.85 5.71 7.60 31.20 28.26 2.75

Keterangan : 15 = Sidoarjo, 23 = Tuban, 25= Gresik, 71= Kediri, 78 = Surabaya Sumber : BPS, diolah

Gambar 15 Derajat desentralisasi fiskal kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2002-2008.

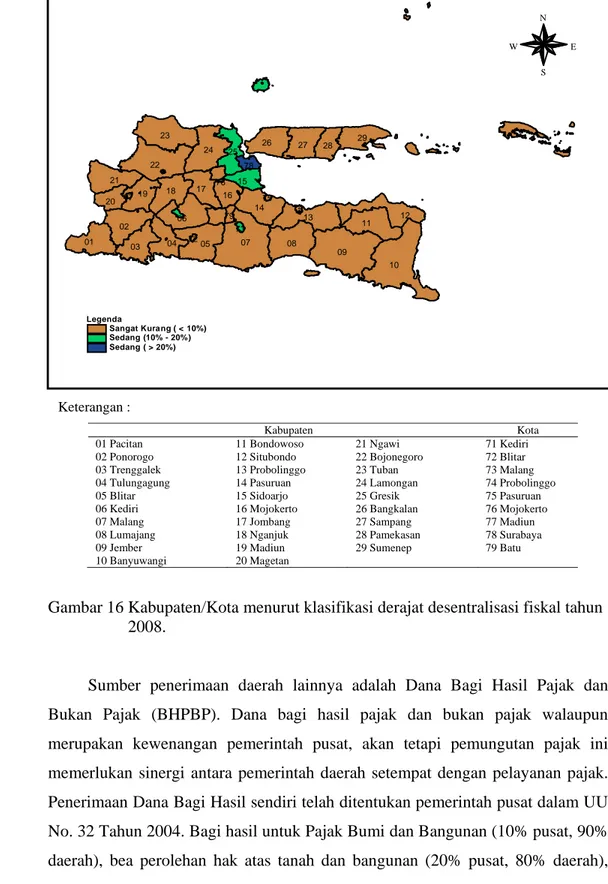

Perkembangan rasio PAD terhadap total penerimaan daerah jika dikategorikan menurut hasil penelitian tim Fisipol UGM dalam Tangkilisan (2005) dengan menggunakan skala interval ditunjukkan pada Tabel 20. Perkembangan rasio PAD terhadap penerimaan daerah Kabupaten/Kota selama tahun 2002-2008 mengalami pergeseran. Pada awal tahun 2002 jumlah kabupaten/kota yang masuk kriteria sangat kurang yaitu yang rasionya kurang dari 10% berjumlah 29 atau sekitar 76.32% dari jumlah kabupaten/kota di Jawa Timur, pada tahun 2008 menjadi 33 Kabupaten atau 86.84%. Sedangkan yang masuk kategori sedang hanya satu yaitu Kota Surabaya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiaji dan Adi (2007) terhadap seluruh kabupaten/kota di Jawa-Bali menunjukkan bahwa setelah otonomi daerah terjadi penurunan peran

Kriteria 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Sangat Kurang 29 27 28 28 30 31 33 Kurang 8 10 9 9 7 6 4 Cukup - - - 1 -Sedang 1 1 1 1 1 - 1 Baik - - - -sangat Baik - - - -Jumlah 38 38 38 38 38 38 38

(share) PAD terhadap penerimaan daerah. Hal ini disebabkan kenaikan PAD lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan total penerimaan daerah.

Tabel 20 Perkembangan jumlah kabupaten/kota menurut rasio PAD terhadap penerimaan daerah menurut kriteria tim Fisipol UGM tahun 2002-2008

Sumber : BPS, diolah

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 yang termasuk PAD adalah pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan milik daerah serta penerimaan lain yang sah. Jenis pajak yang masuk kategori ini adalah jenis pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian C, pajak parkir yang tentunya tidak semua daerah terdapat kegiatan-kegiatan yang dapat menghasilkan pajak tersebut. Jenis-jenis retribusi antara lain retribusi jalan umum, retribusi jasa serta usaha perijinan tertentu. Melihat sumber-sumber penerimaan yang bersumber dari PAD, wajar jika suatu daerah yang struktur perekonomiannya didominasi oleh sektor industri, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa-jasa akan lebih besar jika dibanding daerah yang struktur perekonomiannya didominasi oleh bidang pertanian. Sebab, pada dasarnya pajak-pajak yang menjadi sumber PAD berasal dari sektor tersebut.

Beberapa daerah, seperti Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kota Kediri mempunyai rasio PAD terhadap total penerimaan jauh lebih besar dari daerah lain. Hal ini disebabkan antara lain struktur perekonomian daerah tersebut yang lebih dari 30% didominasi oleh sektor penghasil pajak dan

retribusi, selain juga sumber daya manusia yang mendukung. Menurut BPS (2008) ada beberapa faktor yang menyebabkan kecilnya kenaikan PAD terhadap total penerimaan daerah yaitu :

a. Masih adanya sumber pendapatan potensial yang dapat digali oleh Pemda akan tetapi berada diluar penerimaan pemerintah daerah.

b. Rendahnya tingkat hidup dan ekonomi masyarakat yang tercermin dalam pendapatan perkapita.

c. Kurang mampunya pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang ada.

Akan tetapi, dibalik derasnya keinginan untuk menaikkan PAD, harus diperhatikan kelangsungan jangka panjangnya. Artinya pada saat sekarang PAD bisa saja meningkat, karena pendapatan dari pajak yang naik akibat kenaikan tarif pajak, akan tetapi hal tersebut menjadi beban pengusaha sehingga mengganggu kegiatan usahanya. Oleh karena itu pembuatan kebijakan dalam rangka meningkatkan PAD harus memperhatikan banyak pihak dan banyak kepentingan. Salah satunya adalah dengan tetap memperhatikan kondisi dan situasi daerahnya masing-masing. Daerah-daerah yang mempunyai PAD kecil kebanyakan daerah yang mempunyai struktur perekonomian di sektor pertanian, padahal hampir 50% kabupaten/kota di Jawa Timur struktur perekonomiannya di dominasi oleh sektor pertanian. Oleh karena itu masing-masing daerah harus mencari potensi yang paling menonjol atau produk unggulan masing-masing daerah, kemudian di kembangkan dan di beri bantuan dalam hal pengolahan maupun pemasaran. Pada akhirnya tidak hanya sebagai penghasil bahannya saja, tetapi juga mampu mengolah, sehingga jika kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, maka pendapatan asli daerah akan dapat meningkat seiring dengan berkembangnya kegiatan perekonomian suatu daerah.

Selain itu, secara nyata jika dilihat letak daerah yang berdekatan akan mempunyai rasio PAD terhadap total penerimaan yang tidak begitu jauh berbeda. Hal ini menunjukkan kemajuan suatu daerah akan mempengaruhi perkembangan daerah sekitarnya. Oleh karena itu pembentukan SWP di Jawa Timur perlu

07 10 09 22 23 08 05 24 13 12 06 11 14 02 01 21 26 18 03 27 04 29 19 17 25 16 28 20 15 78 79 73 74 75 72 77 76 N E W S Legenda Sangat Kurang ( < 10%) Sedang (10% - 20%) Sedang ( > 20%)

dikembangkan dan dilaksanakan dengan baik, sehingga perkembangan di Jawa Timur tidak terpusat di Kota Surabaya dan Sekitarnya.

Keterangan : Kabupaten Kota 01 Pacitan 02 Ponorogo 03 Trenggalek 04 Tulungagung 05 Blitar 06 Kediri 07 Malang 08 Lumajang 09 Jember 10 Banyuwangi 11 Bondowoso 12 Situbondo 13 Probolinggo 14 Pasuruan 15 Sidoarjo 16 Mojokerto 17 Jombang 18 Nganjuk 19 Madiun 20 Magetan 21 Ngawi 22 Bojonegoro 23 Tuban 24 Lamongan 25 Gresik 26 Bangkalan 27 Sampang 28 Pamekasan 29 Sumenep 71 Kediri 72 Blitar 73 Malang 74 Probolinggo 75 Pasuruan 76 Mojokerto 77 Madiun 78 Surabaya 79 Batu

Gambar 16 Kabupaten/Kota menurut klasifikasi derajat desentralisasi fiskal tahun 2008.

Sumber penerimaan daerah lainnya adalah Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP). Dana bagi hasil pajak dan bukan pajak walaupun merupakan kewenangan pemerintah pusat, akan tetapi pemungutan pajak ini memerlukan sinergi antara pemerintah daerah setempat dengan pelayanan pajak. Penerimaan Dana Bagi Hasil sendiri telah ditentukan pemerintah pusat dalam UU No. 32 Tahun 2004. Bagi hasil untuk Pajak Bumi dan Bangunan (10% pusat, 90% daerah), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (20% pusat, 80% daerah),

Variabel Rata-Rata Minimum Q1 Median Q3 Maximum Range IQR 2002 8.95 4.49 5.58 7.42 9.56 27.42 22.93 3.98 2003 9.02 4.36 5.65 7.69 11.26 24.53 20.17 5.61 2004 8.50 5.07 6.33 7.35 9.46 26.40 21.33 3.13 2005 9.10 4.87 6.21 7.63 10.51 25.72 20.85 4.30 2006 8.32 1.39 5.60 7.04 9.51 25.25 23.86 3.91 2007 8.68 4.24 5.61 7.25 9.79 25.97 21.73 4.18 2008 7.65 3.57 4.94 5.93 8.59 21.84 18.27 3.65

pertambangan minyak bumi (85% pusat, 30% daerah) serta pertambangan gas alam (70% pusat, 30% daerah).

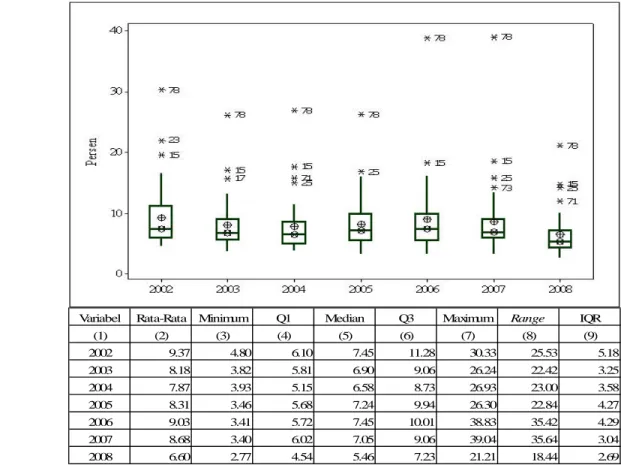

Gambar 17 menunjukkan kontribusi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak terhadap total penerimaan yang mencerminkan salah satu indikator peningkatan potensi sumberdaya modal dan manusia. Selama kurun waktu tahun 2002-2008, rasio antara BHPBP terhadap total penerimaan di Provinsi Jawa Timur perkembangannya semakin konvergen dan rata-ratanya masih di bawah 10 persen dan cenderung mengalami penurunan. Hal ini di sebabkan karena kabupaten/kota di Jawa Timur relatif tidak terdapat sektor migas yang besar seperti di kawasan Kalimantan atau Sumatera, sehingga sumber dana bagi hasil hanya dari PBB, PPh orang pribadi dan BPHTB.

Keterangan : 15 = Sidoarjo, 29 = Sumenep, 71= Kediri, 78 = Surabaya, 79= Batu Sumber : BPS, diolah

Gambar 17 Derajat potensi sumber daya manusia dan alam kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2002-2008.

Besar kecilnya kontribusi ini tidak terlepas dari nilai kontribusi masing-masing kabupaten/kota di Jawa Timur. Setiap kabupaten/kota mempunyai kontribusi yang berbeda-beda tergantung besar kecilnya sumber BHPBP yang

dimiliki masing-masing kabupaten kota di Jawa Timur. Daerah yang mempunyai potensi dan bisa memanfaatkan, maka akan dapat meningkatkan BHPBP, sementara daerah yang tidak punya potensi akan semakin jauh tertinggal. Hal ini dapat dilihat dari nilai minimum rasio BHPBP terhadap penerimaan daerah yang mana kondisinya dari tahun 2002 dengan tahun 2008 semakin menurun. Sedangkan untuk nilai maksimumnya kondisi 2008 juga mengalami penurunan jika dibanding kondisi 2002. Beberapa kabupaten yang mempunyai rasio BHPBP terhadap total penerimaan lebih besar dibanding daerah lain adalah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sumenep yang memang mempunyai potensi dalam meningkatkan BHPBP. Daerah yang mempunyai Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak besar adalah daerah-daerah yang struktur perekonomiannya didominasi oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri dan sektor pertambangan.

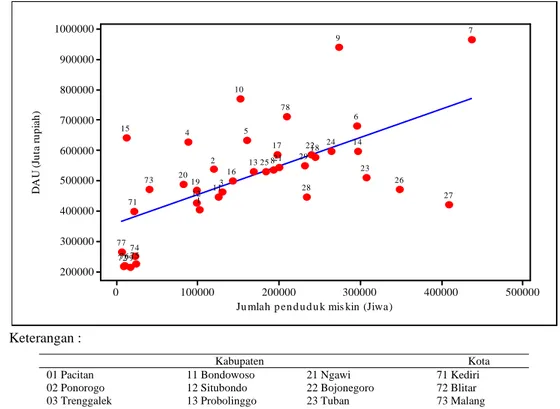

Sumber penerimaan pemerintah daerah lainnya adalah Dana Alokasi Umum (DAU). DAU merupakan salah satu jenis dana perimbangan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan horizontal antar daerah. Kebijakan ini dilatar belakangi, dengan adanya desentralisasi fiskal daerah diberi kewenangan untuk menggali sumber penerimaan dari potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Padahal kondisi dan situasi suatu daerah berbeda-beda. Di satu sisi ada daerah yang kaya, namun di sisi lain ada daerah yang miskin akan sumber daya baik alam maupun manusia. Maka untuk menghindari kesenjangan tersebut, diberikanlah dana perimbangan berupa DAU.

Pengalokasian DAU ke daerah dilakukan dengan formula yang didasarkan pada dasar perhitungan DAU. Secara historis sejak tahun 2001-2005, formula DAU terbagi menjadi komponen utama yaitu alokasi minimum (AM) dan alokasi DAU berdasarkan kesenjangan fiskal (KF). AM dihitung berdasarkan komponen lumpsum dan proporsional belanja pegawai. Sejak diberlakukannya UU Nomor 33 Tahun 2004, yang efektif berlaku sejak tahun 2006, komponen AM dan KF tersebut disempurnakan menjadi Alokasi dasar (AD) dan celah fiskal (CF). Alokasi DAU berdasarkan CF tersebut merupakan komponen ekualisasi kemampuan keuangan antar daerah, dengan mempertimbangkan selisih kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal masing-masing daerah.

Keterangan : Kabupaten Kota 01 Pacitan 02 Ponorogo 03 Trenggalek 04 Tulungagung 05 Blitar 06 Kediri 07 Malang 08 Lumajang 09 Jember 10 Banyuwangi 11 Bondowoso 12 Situbondo 13 Probolinggo 14 Pasuruan 15 Sidoarjo 16 Mojokerto 17 Jombang 18 Nganjuk 19 Madiun 20 Magetan 21 Ngawi 22 Bojonegoro 23 Tuban 24 Lamongan 25 Gresik 26 Bangkalan 27 Sampang 28 Pamekasan 29 Sumenep 71 Kediri 72 Blitar 73 Malang 74 Probolinggo 75 Pasuruan 76 Mojokerto 77 Madiun 78 Surabaya 79 Batu

Gambar 18 Hubungan antara jumlah penduduk miskin dan DAU kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2008.

Formula DAU yang digunakan selama ini selain dipengaruhi oleh jumlah penduduk, luas wilayah juga jumlah penduduk miskin. Suatu daerah yang jumlah penduduk miskinnya lebih banyak dari daerah lain, akan mendapat DAU yang lebih besar dari daerah lain. Sebaliknya, daerah yang mempunyai penduduk miskin lebih sedikit dari daerah lain, maka akan mendapat DAU yang lebih kecil jika dibanding dengan daerah lain. Akan tetapi kenyataannya tidak demikian, seperti ditunjukkan pada Gambar 18. Hal ini disebabkan formula alokasi DAU yang digunakan selama ini mengganggap DAU yang diterima tahun sekarang tidak boleh lebih kecil dari tahun sebelumnya. Akibatnya, kabupaten/kota yang mendapat DAU besar di tahun 2002, maka akan mendapat DAU yang lebih besar lagi, walaupun tingkat kemiskinannya lebih kecil dari daerah lain, seperti Kabupaten Tulungagung yang DAU lebih besar dari Kabupaten Ponorogo, padahal jumlah penduduk miskin lebih sedikit. Kondisi yang tidak berbeda jauh

Ju mlah p en d u d u k mis kin (Jiwa)

DA U (J u ta ru p ia h ) 500000 400000 300000 200000 100000 0 1000000 900000 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 79 78 77 76 7574 73 72 71 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

IPM D a na A lok a s i U m um ( D A U ) 75 70 65 60 55 1000000 900000 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 79 78 77 76 75 74 73 72 71 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

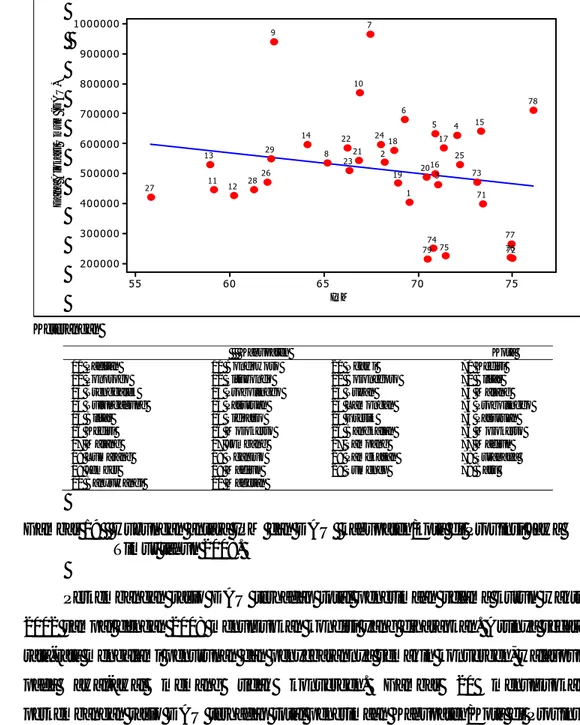

jika digunakan variabel IPM dan DAU, seperti ditunjukkan pada Gambar 19. Hal inilah yang merupakan salah satu penyebab terjadinya peningkatan kesenjangan pembangunan antar kabupaten/kota di awal pelaksanaan desentralisasi fiskal.

Keterangan Kabupaten Kota 01 Pacitan 02 Ponorogo 03 Trenggalek 04 Tulungagung 05 Blitar 06 Kediri 07 Malang 08 Lumajang 09 Jember 10 Banyuwangi 11 Bondowoso 12 Situbondo 13 Probolinggo 14 Pasuruan 15 Sidoarjo 16 Mojokerto 17 Jombang 18 Nganjuk 19 Madiun 20 Magetan 21 Ngawi 22 Bojonegoro 23 Tuban 24 Lamongan 25 Gresik 26 Bangkalan 27 Sampang 28 Pamekasan 29 Sumenep 71 Kediri 72 Blitar 73 Malang 74 Probolinggo 75 Pasuruan 76 Mojokerto 77 Madiun 78 Surabaya 79 Batu

Gambar 19 Hubungan antara IPM dan DAU kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2008.

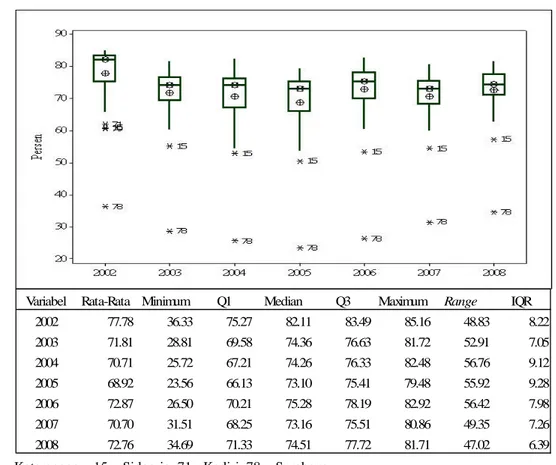

Perkembangan rasio DAU terhadap total penerimaan selama kurun waktu 2002 sampai dengan 2008 menunjukkan kondisi yang diharapkan. Artinya secara rata-rata mengalami penurunan dan penyebarannya semakin konvergen, walaupun pada awal-awal memang tidak konvergen. Gambar 20 menunjukkan perkembangan rasio DAU terhadap total penerimaan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Beberapa kabupaten/kota yang mempunyai rasio DAU terhadap total penerimaan daerah lebih kecil di banding daerah lain adalah Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya. Hal ini sesuai dengan tujuan pemberian DAU untuk mengurangi

Variabel Rata-Rata Minimum Q1 Median Q3 Maximum Range IQR 2002 77.78 36.33 75.27 82.11 83.49 85.16 48.83 8.22 2003 71.81 28.81 69.58 74.36 76.63 81.72 52.91 7.05 2004 70.71 25.72 67.21 74.26 76.33 82.48 56.76 9.12 2005 68.92 23.56 66.13 73.10 75.41 79.48 55.92 9.28 2006 72.87 26.50 70.21 75.28 78.19 82.92 56.42 7.98 2007 70.70 31.51 68.25 73.16 75.51 80.86 49.35 7.26 2008 72.76 34.69 71.33 74.51 77.72 81.71 47.02 6.39

kesenjangan horizontal antara kabupaten kota. Daerah yang mempunyai proporsi PAD dan BHPBP terhadap total penerimaan daerah lebih besar dibandingkan daerah lain, maka proporsi DAU terhadap total penerimaan lebih kecil dibandingkan dengan daerah lain.

Keterangan : 15 = Sidoarjo, 71= Kediri, 78 = Surabaya Sumber : BPS, diolah.

Gambar 20 Derajat ketergantungan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur terhadap pemerintah pusat tahun 2002-2008.

Semua penerimaan daerah baik yang berasal dari PAD maupun dana perimbangan digunakan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan. Pelaksanaan pembangunan masing-masing daerah tergantung kebijakan pemerintah daerah yang dimanifestasikan dalam alokasi belanja daerah. Sebab pada dasarnya alokasi belanja yang disusun mencerminkan pola-pola kebijakan, prioritas-prioritas dan program-program pembangunan untuk setiap tahun (Priyarsono, 2008) Alokasi belanja daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah. Besarnya alokasi

Variabel Rata-Rata Minimum Q1 Median Q3 Maximum Range IQR 2002 67.94 33.44 63.68 69.79 74.21 86.63 53.19 10.53 2003 61.95 28.69 59.00 63.06 67.58 78.62 49.93 8.58 2004 69.21 52.33 66.51 70.69 74.80 80.57 28.24 8.29 2005 70.89 50.16 66.82 73.21 76.16 85.00 34.84 9.34 2006 72.49 59.81 68.63 73.69 75.94 84.29 24.48 7.32 2007 71.41 57.11 69.01 72.26 76.33 83.23 26.12 7.33 2008 71.68 57.11 66.18 73.13 76.97 82.83 25.72 10.79

belanja daerah mempresentasikan kebutuhan daerah termasuk kebutuhan publik. Belanja daerah diperlukan dalam perekonomian daerah dengan tujuan untuk menyediakan barang publik, mengalokasikan barang produksi dan konsumsi, memelihara stabilitas ekonomi dan percepatan pertumbuhan ekonomi. (Stiglitz, 2000).

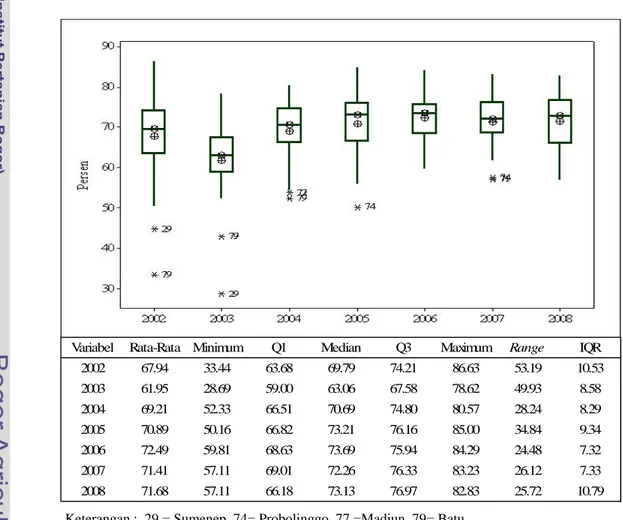

Belanja rutin adalah belanja keperluan operasional untuk menjalankan kegiatan rutin pemerintahan yang termasuk didalamnya belanja pegawai, belanja barang, pembayaran bunga, subsidi dan lainnya. Gambar 21 menunjukkan perkembangan rasio belanja rutin terhadap total belanja kabupaten/kota Di Jawa Timur. Perkembangan rasio belanja rutin terhadap total belanja menunjukkan persebaran kabupaten/kota yang semakin tidak konvergen dan secara rata-rata juga mengalami kenaikan.

Keterangan : 29 = Sumenep, 74= Probolinggo, 77 =Madiun, 79= Batu Sumber : BPS, diolah.

Gambar 21 Derajat belanja rutin kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2002-2008.

Variabel Rata-Rata Minimum Q1 Median Q3 Maximum Range IQR 2002 32.06 13.37 25.80 30.22 36.33 66.56 53.19 10.53 2003 38.05 21.38 32.42 36.95 41.00 71.31 49.93 8.58 2004 30.79 19.43 25.21 29.31 33.49 47.67 28.24 8.29 2005 29.11 15.00 23.85 26.80 33.18 49.84 34.84 9.34 2006 27.51 15.71 24.06 26.32 31.38 40.19 24.48 7.32 2007 28.59 16.77 23.67 27.74 31.00 42.89 26.12 7.33 2008 28.32 17.17 23.03 26.88 33.82 42.89 25.72 10.79

Hal ini menunjukkan adanya perbedaan kebijakan pemerintah daerah di dalam mengalokasikan belanja yang disebabkan adanya perbedaan prioritas pembangunan masing-masing daerah. Selain itu adanya peningkatan proporsi belanja rutin terhadap total belanja untuk beberapa kabupaten/kota, sehingga secara umum mengalami kenaikan. Beberapa daerah yang mempunyai rasio belanja rutin terhadap total belanja lebih rendah dari daerah lain adalah Kota Batu dan Kabupaten Sumenep, proporsi belanja rutin lebih kecil dari 50%. Kota Batu merupakan kota pemekaran dari Kabupaten Malang tahun 2002, sehingga memerlukan dana yang belum banyak untuk membiayai kegiatan rutinnya.

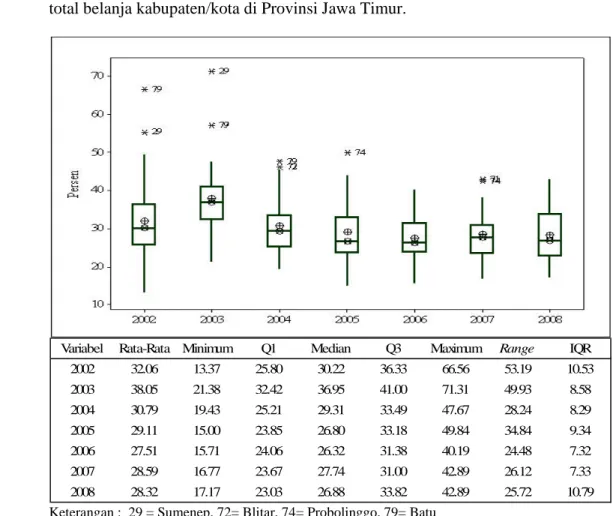

Belanja pembangunan merupakan jenis belanja yang menghasilkan nilai tambah aset baik fisik maupun non fisik yang dilaksanakan pada periode tertentu. Gambar 22 menunjukkan perkembangan rasio belanja pembangunan terhadap total belanja kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

Keterangan : 29 = Sumenep, 72= Blitar, 74= Probolinggo, 79= Batu Sumber : BPS, diolah.

Gambar 22 Derajat belanja pembangunan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2002-2008.

Kota Batu dan Kabupaten Sumenep mempunyai rasio belanja pembangunan terhadap total belanja jauh lebih besar dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Hal ini disebabkan Kota Batu yang mulai berdiri menjadi kota sendiri, tentunya memerlukan banyak dana untuk pembangunan infrastruktur yang dapat menunjang pelaksanaan pembangunan ekonomi. Hal ini sejalan dengan teori Rostow, pada awal terbentuknya suatu daerah, maka alokasi belanja sebagian besar untuk belanja pembangunan. Perkembangan rasio belanja pembangunan terhadap total belanja kabupaten/kota menunjukkan persebaran yang semakin tidak konvergen dan secara rata-rata mengalami penurunan dan masih berkisar dibawah 30%. Hal ini menunjukkan perbedaan mengalokasikan belanja rutin dan belanja pembangunan antar kabupaten/kota di Jawa Timur.

Kondisi ini menunjukkan bahwa dengan adanya kewenangan daerah dalam mengelola keuangan dari sisi belanja, maka masing-masing daerah mempunyai prioritas pembangunan yang berbeda sehingga alokasi belanjapun juga berbeda. Melihat kinerja keuangan dari sisi pengeluaran ternyata alokasi belanja rutin masih lebih besar daripada belanja pembangunan. Kondisi ini jika dilihat dengan analisis ekonomi mengenai perilaku birokrat dalam pemerintahan sesuai dengan pandangan Weber yang dimodifikasi oleh Niskanen (Mangkoesoebroto, 1997), yang menyatakan bahwa birokrat sebagaimana juga dengan orang lain adalah pihak yang memaksimumkan kepuasannya yaitu gaji, jumlah karyawan, reputasi dan status sosial.

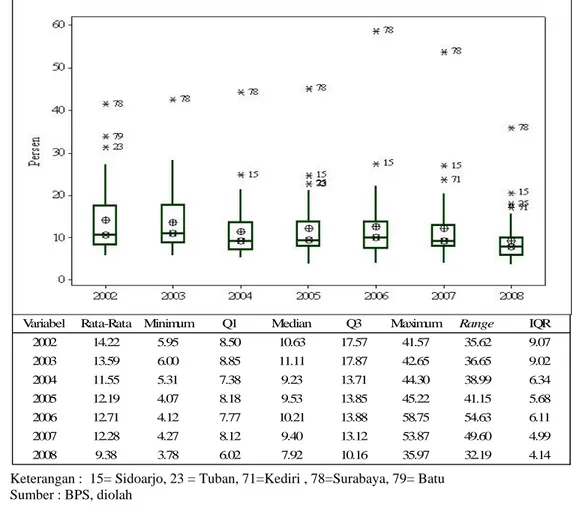

Pemberlakuan desentralisasi fiskal, salah satunya bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menggali potensi yang ada, yang pada akhirnya digunakan untuk membiayai pembangunan. Besarnya kemampuan daerah dalam menggali potensi yang ada didaerahnya tercermin dalam besarnya PAD dari masing-masing daerah. Akan tetapi, secara rata-rata perkembangan rasio PAD terhadap belanja rutin selama kurun waktu tahun 2002-2008 mengalami persebaran yang semakin konvergen akan tetapi ada kecenderungan menurun dari tahun 2002 sampai dengan 2008 (Gambar 23).

Variabel Rata-Rata Minimum Q1 Median Q3 Maximum Range IQR 2002 14.22 5.95 8.50 10.63 17.57 41.57 35.62 9.07 2003 13.59 6.00 8.85 11.11 17.87 42.65 36.65 9.02 2004 11.55 5.31 7.38 9.23 13.71 44.30 38.99 6.34 2005 12.19 4.07 8.18 9.53 13.85 45.22 41.15 5.68 2006 12.71 4.12 7.77 10.21 13.88 58.75 54.63 6.11 2007 12.28 4.27 8.12 9.40 13.12 53.87 49.60 4.99 2008 9.38 3.78 6.02 7.92 10.16 35.97 32.19 4.14

Keterangan : 15= Sidoarjo, 23 = Tuban, 71=Kediri , 78=Surabaya, 79= Batu Sumber : BPS, diolah

Gambar 23 Derajat kemandirian daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2002-2008.

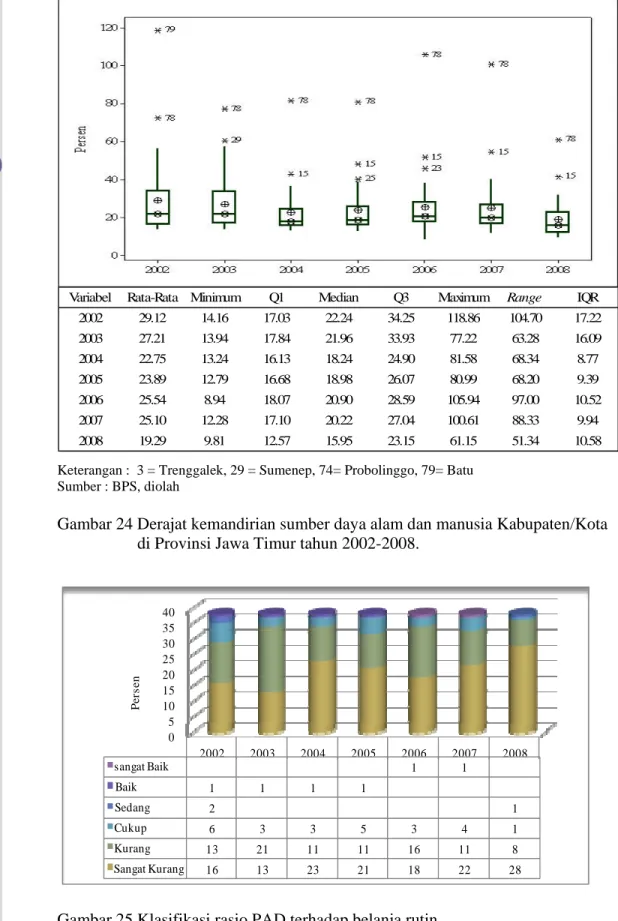

Beberapa daerah yang mempunyai kemandirian di atas 40% adalah Kota Surabaya. Hal ini menunjukkan sebagian daerah memang kurang mampu untuk menggali potensi yang digunakan untuk membiayai kegiatan rutinnya. Sedangkan untuk rasio PAD ditambah BHPBP terhadap total belanja rutin menunjukkan hasil yang tidak begitu berbeda (Gambar 25). Kota Surabaya, adalah salah satu kota di Provinsi Jawa Timur, yang dengan PAD dan BHPBP mampu membiayai belanja rutin di atas 60%, bahkan pada tahun2006 dan 2007 diatas 100%. Artinya dengan PAD dan BHPBP, Kota Surabaya sudah mampu membiayai belanja rutin pada tahun 2006 dan tahun 2007.

Variabel Rata-Rata Minimum Q1 Median Q3 Maximum Range IQR 2002 29.12 14.16 17.03 22.24 34.25 118.86 104.70 17.22 2003 27.21 13.94 17.84 21.96 33.93 77.22 63.28 16.09 2004 22.75 13.24 16.13 18.24 24.90 81.58 68.34 8.77 2005 23.89 12.79 16.68 18.98 26.07 80.99 68.20 9.39 2006 25.54 8.94 18.07 20.90 28.59 105.94 97.00 10.52 2007 25.10 12.28 17.10 20.22 27.04 100.61 88.33 9.94 2008 19.29 9.81 12.57 15.95 23.15 61.15 51.34 10.58

Keterangan : 3 = Trenggalek, 29 = Sumenep, 74= Probolinggo, 79= Batu Sumber : BPS, diolah

Gambar 24 Derajat kemandirian sumber daya alam dan manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2002-2008.

0 5 10 15 20 25 30 35 40 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 sangat Baik 1 1 Baik 1 1 1 1 Sedang 2 1 Cukup 6 3 3 5 3 4 1 Kurang 13 21 11 11 16 11 8 Sangat Kurang 16 13 23 21 18 22 28 Pe rs e n

Variabel Rata-Rata Minimum Q1 Median Q3 Maximum Range IQR (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 2002 9.37 4.80 6.10 7.45 11.28 30.33 25.53 5.18 2003 8.18 3.82 5.81 6.90 9.06 26.24 22.42 3.25 2004 7.87 3.93 5.15 6.58 8.73 26.93 23.00 3.58 2005 8.31 3.46 5.68 7.24 9.94 26.30 22.84 4.27 2006 9.03 3.41 5.72 7.45 10.01 38.83 35.42 4.29 2007 8.68 3.40 6.02 7.05 9.06 39.04 35.64 3.04 2008 6.60 2.77 4.54 5.46 7.23 21.21 18.44 2.69

Perkembangan kemandirian daerah, khususnya komponen PAD dibandingkan TBR (total belanja rutin) jika dikategorikan menurut hasil penelitian tim Fisipol UGM dalam Tangkilisan (2005) dengan menggunakan skala interval ditunjukkan pada Gambar 25. Selama kurun waktu 2002-2008 terdapat pergeseran kabupaten/kota ke kategori yang kurang baik. Kabupaten/kota yang masuk kategori kurang, artinya rasio PAD terhadap belanja rutin di bawah 10%, mengalami peningkatan dari 16 kabupaten/kota tahun 2002 menjadi 28 Kabupaten/kota pada tahun 2008. Hal ini menunjukkan kemampuan daerah untuk menggali sumber penerimaan yang berasal dari daerahnya sendiri untuk membiayai kegiatan rutinnya semakin menurun. Artinya, untuk membiayai kegiatan rutin saja, kabupaten/kota masih sangat tergantung pada pemerintah pusat.

Keterangan : 15=Sidoarjo , 29 = Sumenep, 74= Probolinggo, 79= Batu Sumber : BPS, diolah

Gambar 26 Rasio PAD terhadap total belanja kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2002-2008.

Variabel Rata-Rata Minimum Q1 Median Q3 Maximum Range IQR (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 2002 18.62 9.37 12.47 15.64 20.55 52.95 43.58 8.08 2003 16.17 9.33 11.75 13.96 18.55 47.51 38.18 6.80 2004 15.41 9.63 11.63 13.04 15.83 49.59 39.96 4.20 2005 16.38 9.73 12.80 13.76 17.65 47.10 37.37 4.85 2006 18.24 6.15 13.39 15.11 20.26 70.02 63.87 6.87 2007 17.83 8.97 12.64 14.34 19.08 72.91 63.94 6.44 2008 13.55 7.24 9.33 10.98 15.36 36.06 28.82 6.04

Perkembangan rasio PAD Terhadap total belanja kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur selama tahun 2002-2008 menujukkan persebaran yang semakin konvergen akan tetapi secara rata-rata menurun (Gambar 26). Rata-rata rasio PAD terhadap total belanja masih dibawah 10%, artinya untuk membiayai pembangunan daerah, sumber penerimaan kabupaten/kota yang berasal dari PAD masih sangat kurang. Beberapa daerah yang mempunyai rasio PAD terhadap belanja rutin besar, ternyata untuk rasio PAD terhadap total belanja juga masih besar. Kota Surabaya, selama kurun waktu 2002-2008, mempunyai rasio sekitar 30%, artinya kegiatan pembangunan di Kota Surabaya dibiayai dari penerimaan asli daerah sebesar 30%.

Keterangan : 15=Sidoarjo , 23=Tuban, 25= Gresik, 78=Surabaya Sumber : BPS, diolah

Gambar 27 Rasio jumlah PAD dan BHPBP terhadap total belanja kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2002-2008.

Perkembangan rasio PAD dan BHPBP terhadap total belanja menunjukkan hasil yang tidak berbeda jauh dengan rasio PAD terhadap total belanja. Selama

kurun waktu 2002-2008, persebaran kabupaten/kota semakin konvergen, dan rata-ratanya juga menurun dari 18.62% pada tahun 2002 menjadi 13.55% pada tahun 2008. Artinya hanya sekitar 13.55% dari keseluruhan belanja daerah yang dibiayai dari PAD dan BHPBP. Beberapa kabupaten/kota yang mempunyai rasio lebih besar dari daerah lain adalah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Tuban dan Kabupaten Gresik (Gambar 27).

Secara umum dapat dikatakan bahwa perkembangan pengelolaan keuangan daerah yang dilihat dari kinerja keuangannya ternyata menunjukkan hasil yang kurang diharapkan. Artinya, dengan adanya kewenangan yang dimiliki daerah dalam menggali sumber-sumber penerimaan daerah, justru tidak mampu menaikkan rasio PAD terhadap total penerimaan daerah. Persebaran kabupaten/kota untuk rasio PAD terhadap total penerimaan juga semakin konvergen tapi menurun. Hal ini menunjukkan kemampuan daerah sama-sama kurang baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Bahkan bisa dikatakan hanya beberapa daerah yang mampu membiayai belanja rutin dari PAD dan BHPBP. Daerah-daerah yang mempunyai PAD maupun BHPBP lebih besar dari pada daerah lain adalah daerah-daerah yang struktur perekonomiannya didominasi oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor industri dan sektor jasa-jasa. Lebih lanjut, jika dilihat dari letak geografis, suatu daerah yang maju maka akan mendorong daerah disekitarnya untuk lebih berkembang dari pada daerah lainnya.

5.2 Perkembangan Pembangunan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

Pelaksanaan desentralisasi fiskal mempunyai tujuan utama untuk mendukung pendanaan atas urusan-urusan yang telah diserahkan kepada daerah, agar daerah dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik. Dengan penyelenggaraan dan pelayanan publik yang lebih baik, diharapkan dapat memberikan kesempatan pada daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya sehingga pada gilirannya akan mendorong perkembangan ekonomi melalui pembangunan ekonomi. Hal ini didasarkan anggapan bahwa daerah lebih tahu situasi, kondisi dan kebutuhan dalam pelaksanaan pembangunan.

Namun upaya perbaikan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak bisa hanya diserahkan kepada kebijakan desentralisasi fiskal semata. Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang disesuaikan dengan potensi, kondisi, aspirasi dan permasalahan di daerah. Pelaksanaan pembangunan yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran dari tiga pilar yaitu pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Ketiganya mempunyai fungsi dan peran masing-masing dalam mengisi pembangunan. Pemerintah (Eksekutif dan legislatif) memainkan peran untuk menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur-unsur lain. Sinkronisasi dan koordinasi antar tingkatan pemerintahan yang berbeda harus dapat diwujudkan. Peran sektor swasta adalah mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan pendapatan. Masyarakat berperan dalam menciptakan interaksi sosial, ekonomi, dan politik Ketiga pilar tersebut memainkan perannya sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan pembangunan ekonomi regional, terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan antara lain, pertumbuhan ekonomi, IPM, kesenjangan pembangunan dan persentase penduduk miskin.

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator pembangunan ekonomi regional yang dicerminkan oleh pertumbuhan PDRB pada harga konstan. Pertumbuhan ekonomi antar daerah itu berbeda-beda yang dipengaruhi oleh kondisi geografis, sosial budaya, fokus kegiatan ekonomi serta kebijakan pemerintah suatu daerah. Perkembangan Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Timur, jika dilihat secara umum mulai dari tahun 2002-2008 menunjukkan persebaran yang semakin konvergen dan mempunyai rata-rata yang meningkat dari 4.05% pada tahun 2002 menjadi 5.79% pada tahun 2008 (Gambar 28).

Variabel Rata-Rata Minimum Q1 Median Q3 Maximum Range IQR 2002 4.05 2.24 3.32 3.85 4.72 6.05 3.81 1.40 2003 4.29 2.17 3.51 4.29 4.81 6.47 4.30 1.30 2004 5.37 2.61 4.65 5.36 5.92 9.34 6.73 1.27 2005 5.54 3.27 4.73 5.51 6.18 8.88 5.61 1.45 2006 5.49 3.82 4.70 5.42 5.92 10.03 6.21 1.22 2007 5.91 4.08 5.18 5.90 6.28 13.01 8.93 1.11 2008 5.79 4.25 5.21 5.84 6.12 13.51 9.26 0.91

Keterangan : 22 : Bojonegoro, 29 : Sumenep Sumber : BPS, diolah

Gambar 28 Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2002-2008.

Kondisi ini secara umum menunjukkan kegiatan perekonomian kabupaten/kota mengalami kemajuan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2004, ada 2 kota yang masuk outlayer (pencilan), yang satu diatas dan lainnya di bawah kelompok kabupaten/kota. Namun dengan seiringnya waktu, pencilan yang dibawah bisa mengejar ketertinggalan dan masuk dalam kelompok, akan tetapi yang satu kabupaten yaitu Kabupaten Bojonegoro tetap di luar. Hal ini karena adanya penggalian tambang minyak bumi yang merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kesenjangan antar wilayah yang bersumber potensi dari sumber daya alam yang dimiliki daerah.

07 10 09 22 23 08 05 24 13 12 06 11 14 02 01 21 26 18 03 27 04 29 19 17 25 16 28 20 15 78 79 73 74 75 72 77 76 N E W S Legenda

Pertumbuhan ekonomi kurang dari 5% Pertumbuhan Ekonomi antara 5%-6% Pertumbuhan Ekonomi lebih dari 6%

Keterangan Kabupaten Kota 01 Pacitan 02 Ponorogo 03 Trenggalek 04 Tulungagung 05 Blitar 06 Kediri 07 Malang 08 Lumajang 09 Jember 10 Banyuwangi 11 Bondowoso 12 Situbondo 13 Probolinggo 14 Pasuruan 15 Sidoarjo 16 Mojokerto 17 Jombang 18 Nganjuk 19 Madiun 20 Magetan 21 Ngawi 22 Bojonegoro 23 Tuban 24 Lamongan 25 Gresik 26 Bangkalan 27 Sampang 28 Pamekasan 29 Sumenep 71 Kediri 72 Blitar 73 Malang 74 Probolinggo 75 Pasuruan 76 Mojokerto 77 Madiun 78 Surabaya 79 Batu

Gambar 29 Wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur menurut tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2008.

Selain pertumbuhan ekonomi, indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi adalah pemerataan pembangunan yang dapat dilihat dari data PDRB perkapita. Analisis ini dinilai banyak kelemahan, tetapi secara internasional masih tetap digunakan oleh para peneliti. Angka pendapatan perkapita dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat, perbedaan aktifitas ekonomi sekaligus menggambarkan produktifitas perkapita suatu daerah. Angka ini menunjukkan kemampuan nyata dari suatu daerah dalam menghasilkan output.

Inter Quartile Range (IQR) 2002 8 251 2 474 3 780 4 911 5 988 91 983 89 509 2 208 2003 9 207 2 758 4 176 5 396 6 665 104 015 101 257 2 489 2004 10 295 3 028 4 591 5 896 7 445 115 925 112 897 2 854 2005 11 954 3 411 5 288 6 799 8 753 132 351 128 941 3 465 2006 13 821 3 914 6 080 7 874 10 195 151 945 148 031 4 115 2007 15 476 4 371 6 794 8 977 11 529 165 638 161 267 4 735 2008 17 843 5 063 7 835 10 735 13 336 189 805 184 742 5 501 Maximum Range

Tahun Rata-Rata Minimum Q1 Median Q3

Perbedaan kesenjangan terlihat nyata antara Kabupaten dan Kota, walaupun pergerakan setiap tahunnya adalah tidak berubah. Secara rata-rata tingkat pendapatan perkapita pada tahun 2002 sebesar Rp8 251 000.00 dan pada tahun 2008 sebesar Rp17 843 000.00, atau dapat dikatakan 2 kali lipatnya (Tabel 21). Namun kalau di lihat lebih jauh lagi, ternyata jarak antara yang terkecil dan terbesar juga semakin melebar.

Tabel 21 Statistik deskriptif pendapatan perkapita kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, 2002-2008 (000 Rupiah)

Sumber : BPS, diolah

Jika dilihat lebih jauh, mulai tahun 2002 sampai dengan 2008, lima kabupaten yang mempunyai pendapatan perkapita terendah yaitu Kabupaten Pacitan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Sampang dan Kabupaten Bondowoso. Hal ini bisa dimaklumi, sebab daerah-daerah tersebut mempunyai sumberdaya alam yang kurang mendukung dan secara geografis terletak di daerah pegunungan. Sedangkan lima kabupaten walaupun urutannya tidak selalu berurutan, mulai tahun 2002-2008 yang mempunyai pendapatan perkapita terbesar adalah Kota Kediri, Kota Surabaya, Kota Malang, kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik. Hal ini disebabkan daerah-daerah tersebut secara umum mempunyai sumberdaya alam yang mendukung dan mempunyai letak yang strategis untuk melakukan kegiatan ekonomi. Secara langsung dapat dilihat pada Gambar 30.

Keterangan : Kabupaten Kota 01 Pacitan 02 Ponorogo 03 Trenggalek 04 Tulungagung 05 Blitar 06 Kediri 07 Malang 08 Lumajang 09 Jember 10 Banyuwangi 11 Bondowoso 12 Situbondo 13 Probolinggo 14 Pasuruan 15 Sidoarjo 16 Mojokerto 17 Jombang 18 Nganjuk 19 Madiun 20 Magetan 21 Ngawi 22 Bojonegoro 23 Tuban 24 Lamongan 25 Gresik 26 Bangkalan 27 Sampang 28 Pamekasan 29 Sumenep 71 Kediri 72 Blitar 73 Malang 74 Probolinggo 75 Pasuruan 76 Mojokerto 77 Madiun 78 Surabaya 79 Batu

Gambar 30 Wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur menurut PDRB perkapita tahun 2008.

2. Ketimpangan Pembangunan

Pembangunan regional merupakan sub sistem dari pembangunan provinsi dan merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional. Pembangunan yang dilaksanakan lebih mencerminkan aspirasi, potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan dengan pembangunan regional. Pelaksanaan pembangunan ekonomi di masing-masing kabupaten/kota telah menghasilkan pencapaian yang berbeda-beda. Hal ini berhubungan dengan keunggulan komparatif yang dimiliki masing-masing kabupaten/kota serta potensi perekonomiannya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa proses pembangunan di Jawa Timur maupun diwilayah lainnya dalam skala apapun telah menghasilkan perbedaan-perbedaan antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Salah satu cara untuk mengetahui perbedaan-perbedaan yang terjadi sebagai implikasi dari proses pembangunan dapat dilakukan dengan pengukuran indeks Theils.

Pada hakekatnya, output daerah dan kesejahteraan masyarakat adalah dua hal yang berbeda, maka patut dipertanyakan apakah ada kaitan antara kekayaan daerah dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Asumsi bahwa tingkat kekayaan daerah yang tinggi juga akan berdampak terhadap tingginya kesejahteraan masyarakat merupakan hasil dari kebijakan pemerataan pembangunan antar daerah yang dijalankan pemerintah, terutama melalui instrument fiskal, seperti transfer dari pusat, transfer antar daerah dan kebijakan lain.

Salah satu alat untuk mengukur pemerataan pembangunan adalah dengan Indeks Theil. Berdasarkan indeks theil tahun 2002-2008, terlihat bahwa tingkat pemerataan aktifitas perekonomian yang tercermin dari nilai PDRB antar kabupaten/kota masih rendah, namun perkembangannya menunjukkan kondisi yang lebih baik. Perkembangan ketimpangan pembangungan yang dihitung dengan Indeks Theil menunjukkan penurunan dari tahun 2002 sebesar 0.413 turun menjadi 0.409 pada tahun 2008 (Gambar 31). Akan tetapi, sebelum kesimpulan dapat ditarik, ada baiknya terlebih dahulu dilakukan pemisahan antara indeks ketimpangan antar kabupaten dan kota. Alasannya adalah karena struktur perekonomian kabupaten berbeda sekali dengan struktur ekonomi kota. Kegiatan ekonomi kabupaten pada umumnya adalah pertanian, sedangkan kegiatan ekonomi kota lebih banyak terkonsentrasi pada sektor industri, perdagangan dan jasa. Kalau kedua daerah ini digabung dalam perhitungan indeks ketimpangan, maka indeksnya menjadi lebih tinggi. Sedangkan jika ketimpangan antar kabupaten dipisahkan maka ketimpangan menurun sangat drastis, yaitu bergerak antara 0.043 sampai dengan 0.042. Ini berarti bahwa pembangunan ekonomi antar kabupaten di Provinsi Jawa Timur adalah lebih merata, hal ini merupakan kondisi yang cukup menggembirakan. Indeks yang cukup tinggi terlihat pada perkembangan ekonomi antar kota, dengan indeks ketimpangan berkisar antara

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Kabupaten 0.043 0.043 0.042 0.042 0.042 0.041 0.042

Kota 0.391 0.392 0.393 0.380 0.370 0.362 0.356

Kabupaten dan Kota 0.425 0.429 0.435 0.426 0.419 0.413 0.409 0.000 0.050 0.100 0.150 0.200 0.250 0.300 0.350 0.400 0.450 0.500 Ni la i

0.391 sampai dengan 0.356. Variasi potensi yang cukup besar merupakan sumber utama ketimpangan. Kota-kota yang tumbuh cepat adalah kota Kediri, karena adanya Pabrik Rokok Gudang Garam.

Gambar 31 Indeks theil antar kabupaten, antar kota, dan antar kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2002-2008

3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan yang dikembangkan oleh UNDP berdasarkan berbagai survey di sebagian besar negara di dunia. Istilah pembangunan dapat diartikan sebagai adanya perubahan atau adanya perkembangan dari satu periode ke periode berikutnya. Dalam kaitannya dengan pembangunan manusia, makna tersebut masih relevan jika diartikan sebagai perubahan yang terjadi pada manusia dilihat dari sisi ekonomi dan sosial. Dengan mengamati perubahan atau perkembangan manusia dari sisi ekonomi dan sosial, maka dapat dijadikan indikator keberhasilan pemerintahan daerah dalam melaksanakan program-programnya.

Variabel Rata-Rata Minimum Q1 Median Q3 Maximum Range IQR 2002 64.32 50.47 61.31 65.30 68.89 71.68 21.21 7.58 2003 65.03 51.12 61.78 66.51 69.01 72.27 21.15 7.23 2004 65.82 53.86 62.77 66.55 69.81 72.91 19.05 7.04 2005 66.35 53.83 62.88 67.03 69.53 74.21 20.38 6.65 2006 66.29 53.70 63.44 67.00 69.52 74.06 20.36 6.08 2007 66.86 54.05 62.76 67.86 70.27 74.36 20.31 7.51 2008 68.14 55.77 64.88 69.10 71.58 76.10 20.33 6.70

Pembangunan manusia dalam konteks ini diartikan sebagai sumberdaya untuk mencapai tujuan pembangunan yang orientasi akhirnya adalah pada peningkatan kesejahteraan manusia. Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur selama periode 2002-2008 cenderung menunjukkan peningkatan. Peningkatan angka IPM ini diharapkan mampu mewakili peningkatan pembangunan manusia yang dapat memberikan dampak positif terhadap kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang produktif, yaitu tenaga manusia yang sehat, berpendidikan dan terampil.

Sumber : BPS, diolah

Gambar 32 Perkembangan IPM kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2002-2008.

Perkembangan IPM selama kurun waktu 2002-2008 menunjukkan persebaran kabupaten/kota yang semakin konvergen dan mempunyai rata-rata yang semakin meningkat yaitu dari 64.32 tahun 2002 menjadi 68.14 pada tahun 2008 (Gambar 32). Kabupaten Sampang, merupakan kabupaten yang selama kurun waktu penelitian mempunyai nilai IPM yang paling kecil dibandingkan

Tahun IPM

Jawa Timur IPM Kabupaten/Kota IPM Kabupaten/Kota

2002 62.64 71.68 Kota Mojokerto 50.47 Kabupaten Sampang

2003 63.66 72.27 Kota Mojokerto 51.12 Kabupaten Sampang

2004 64.49 72.91 Kota Mojokerto 53.86 Kabupaten Sampang

2005 66.84 73.59 Kota Madiun 53.83 Kabupaten Sampang

2006 66.87 74.06 Kota Malang 53.70 Kabupaten Sampang

2007 67.46 74.36 Kota Madiun 54.05 Kabupaten Sampang

2008 69.14 76.10 Kota Surabaya 55.77 Kabupaten Sampang

Angka Tertinggi Angka Terendah

dengan daerah lain. Salah satu penyebabnya, Kabupaten Sampang jika dilihat dari sisi sumberdaya alam maupun manusia lebih rendah dari daerah lain. Kabupaten Sampang terletak di kawasan Pulau Madura. Selain kondisi geografis dan potensi alam yang kurang juga didukung kehidupan tradisionalnya yang sangat kuat.

Tabel 22 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur tahun 2002-2008

Sumber : BPS, diolah

Program prioritas sasaran pembangunan maupun kebijakan masing-masing kabupaten/kota tentunya tidaklah sama. Hal tersebut tercermin dari angka IPM yang berbeda-beda antar daerah. Dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi yang cenderung fluktuatif, IPM tumbuh lebih stabil. Artinya meskipun terjadi pasang surut perkembangan ekonomi, tetapi pembangunan manusia di Jawa Timur lambat laun mengalami perbaikan yang nyata. Selama kurun waktu 2002-2008, kabupaten/kota yang mempunyai IPM tertinggi sangat bervariasi. Selama tahun 2002 sampai 2008 secara berurutan kabupaten/kota yang mempunyai IPM tertinggi adalah Kota Mojokerto selama tiga tahun berturut-turut, Kota Madiun tahun 2005 dan tahun 2007, Kota Malang tahun 2006, dan Kota Surabaya memiliki angka IPM tertinggi tahun 2008. Sementara peringkat terbawah dalam penghitungan IPM selama kurun waktu 2002-2008 adalah Kabupaten Sampang.

Hal yang perlu disadari bahwa untuk meningkatkan IPM suatu daerah, tidak hanya menyediakan sarana dan prasarana peningkatan sektor kesehatan, pendidikan dan ekonomi, tetapi juga harus mengubah paradigma masyarakat setempat dalam menyikapi keberadaan sarana dan prasarana tersebut. Jika dalam

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Menenga h Ba wa h 21 20 19 17 17 13 10 Menenga h Ata s 18 19 20 22 22 26 29 0 5 10 15 20 25 30 35 N ila i

suatu masyarakat masih menyukai atau lebih memilih pengobatan tradisional (dukun bayi) untuk pertolongan persalinan daripada mempercayakan kepada tenaga medis, maka IPM dikategori kesehatan tidak akan mengalami peningkatan yang nyata. Demikian pula, jika suatu wilayah lebih memilih pendidikan informal daripada formal, maka kategori pendidikannya tidak begitu menolong kenaikan IPM khususnya pada indikator rata-rata lama sekolah (mean years of schooling). Sementara paritas daya beli sangat tergantung harga-harga barang dan jasa di daerah itu.

Sumber : BPS, data diolah

Gambar 33 Jumlah kabupaten/kota menurut klasifikasi IPM dari UNDP tahun 2002-2008.

Perkembangan IPM menurut klasifikasi UNDP mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, masuk kategori menengah bawah dan menengah atas. Pada Tahun 2002, kabupaten/kota yang masuk kelompok menengah bawah sebanyak 21 daerah, sedangkan yang masuk kelompok menengah atas sebanyak 18 daerah. Artinya hampir 50%, masuk kelompok menengah bawah. Seiring dengan pelaksanaan pembangunan, pada tahun 2008 kondisinya berbalik. Kabupaten/kota yang masuk kelompok menengah atas sebanyak 29 daerah sedangkan yang masuk kelompok menengah bawah sebanyak 10 daerah (Gambar 33).

Keterangan : Kabupaten Kota 01 Pacitan 02 Ponorogo 03 Trenggalek 04 Tulungagung 05 Blitar 06 Kediri 07 Malang 08 Lumajang 09 Jember 10 Banyuwangi 11 Bondowoso 12 Situbondo 13 Probolinggo 14 Pasuruan 15 Sidoarjo 16 Mojokerto 17 Jombang 18 Nganjuk 19 Madiun 20 Magetan 21 Ngawi 22 Bojonegoro 23 Tuban 24 Lamongan 25 Gresik 26 Bangkalan 27 Sampang 28 Pamekasan 29 Sumenep 71 Kediri 72 Blitar 73 Malang 74 Probolinggo 75 Pasuruan 76 Mojokerto 77 Madiun 78 Surabaya 79 Batu

Gambar 34 Wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur menurut klasifikasi IPM tahun 2008.

Dari Gambar 34 terlihat bahwa daerah daerah yang angka IPM masuk kelompok menengah bawah adalah kabupaten yang ada di wilayah Madura, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Jember, Kabupaten Sumenep yang dikenal dengan daerah tapal kuda. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan sumberdaya manusia di Provinsi Jawa Timur masih terkonsentrasi di bagian tengah dengan kecenderungan berkembang pada wilayah barat. Sedangkan pembangunan sumberdaya manusia diwilayah timur belum optimal.

07 10 09 22 23 08 05 24 13 12 06 14 11 02 01 21 26 18 03 27 04 29 19 17 25 16 28 20 15 79 72 N E W S Legenda IPM antara 50 - 65 IPM antara 66-90

Tahun Jumlah Penduduk Jumlah Penduduk Penduduk Miskin Perubahan

Miskin (Jiwa) Jawa Timur (%) (%)

2002 7 198 102 35 466 328 20.30 2003 7 080 210 35 737 623 19.81 -0.48 2004 6 979 565 36 137 434 19.31 -0.50 2005 8 390 996 36 481 779 23.00 3.69 2006 7 455 655 36 690 600 20.32 -2.68 2007 7 109 619 36 895 571 19.27 -1.05 2008 6 186 156 37 094 836 16.68 -2.59 4. Penduduk Miskin

Selain IPM, indikator lain yang dapat digunakan adalah persentase penduduk miskin. Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan, salah satunya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari jumlah penduduk miskin. Jika pembangunan ekonomi yang dilaksanakan berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat, logikanya jumlah penduduk miskin akan menurun.

Jumlah penduduk miskin di Jawa Timur dalam kurun waktu 2002-2008 cukup berfluktuatif. Pada periode waktu tahun 2002 hingga 2005, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan yaitu dari 7.198 juta jiwa menjadi 7.080 juta jiwa. Namun di tahun 2005, penduduk miskin meningkat cukup signifikan, yaitu sebanyak 1.4 juta jiwa. Hal ini akibat adanya krisis harga minyak, yang mempengaruhi kinerja sektor industri. Angka tersebut kemudian berangsur-angsur menurun di tahun 2006 hingga tahun 2008 (Tabel 23).

Tabel 23 Jumlah penduduk miskin di Jawa Timur tahun 2002-2008

Sumber : BPS, data diolah

Namun hal ini tidak terlihat untuk semua Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Gambar 35 memperlihatkan gambaran tingkat kemiskinan yang tidak jauh berbeda dengan gambaran capaian IPM. Daerah-daerah dengan IPM tinggi secara relatif juga mempunyai presentase penduduk miskin yang rendah. Sebaliknya daerah dengan IPM rendah juga mempunyai nilai presentase penduduk miskin yang tinggi. Kabupaten Sampang, selama kurun waktu 2002-2008 mempunyai

Variabel Rata-Rata Minimum Q1 Median Q3 Maximum Range IQR 2002 20.42 6.20 15.30 19.76 24.29 44.56 38.36 9.00 2003 19.54 6.17 13.87 17.62 22.57 51.34 45.17 8.70 2004 19.20 4.33 11.84 18.80 24.21 51.03 46.70 12.37 2005 22.09 4.73 11.44 18.39 28.01 70.58 65.85 16.57 2006 19.20 3.99 11.87 18.43 24.38 56.84 52.85 12.52 2007 17.97 3.94 9.59 17.10 23.47 51.02 47.08 13.88 2008 16.65 4.19 9.95 15.22 20.28 46.11 41.92 10.33

IPM terendah di Provinsi Jawa Timur, dan jika dilihat dari tingkat kemiskinan setiap tahunnya masuk kategori pencilan.

Keterangan : 11 : Bondowoso, 27 : Sampang Sumber : BPS, diolah

Gambar 35 Perkembangan persentase penduduk miskin kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2002-2008.

Gambar 36 menunjukkan letak kabupaten/kota menurut persentase penduduk miskin. Kabupaten/kota yang mempunyai persentase penduduk miskin diatas 30% pada tahun 2008 adalah kabupaten/kota yang ada di wilayah kepulaun Madura. Salah satu penyebabnya adalah minimnya sumberdaya alam maupun manusia di wilayah kepulauan Madura. Oleh karena itu perlu adanya program yang dapat mengurangi jumlah penduduk miskin di kawasan Madura, dengan memanfaatkan sumberdaya alam maupun manusia yang ada. Sebagai contoh, bantuan baik teknis maupun non teknis dalam bidang pertanian khususnya peternakan. Sebab kawasan Madura terkenal dengan ternak sapinya.

07 10 09 22 23 08 05 24 13 12 06 11 14 02 01 21 26 18 03 27 04 29 19 17 25 16 28 20 15 78 79 73 74 75 72 77 76 N E W S Legenda

persentase penduduk miskin ( <10%) Persentase Penduduk Miskin (10%-19.9%) Persentase Penduduk Miskin (20%-29.9%) Persentase Penduduk Miskin (>30%)

Keterangan : Kabupaten Kota 01 Pacitan 02 Ponorogo 03 Trenggalek 04 Tulungagung 05 Blitar 06 Kediri 07 Malang 08 Lumajang 09 Jember 10 Banyuwangi 11 Bondowoso 12 Situbondo 13 Probolinggo 14 Pasuruan 15 Sidoarjo 16 Mojokerto 17 Jombang 18 Nganjuk 19 Madiun 20 Magetan 21 Ngawi 22 Bojonegoro 23 Tuban 24 Lamongan 25 Gresik 26 Bangkalan 27 Sampang 28 Pamekasan 29 Sumenep 71 Kediri 72 Blitar 73 Malang 74 Probolinggo 75 Pasuruan 76 Mojokerto 77 Madiun 78 Surabaya 79 Batu

Gambar 36 Wilayah Kabupaten/kota menurut presentase penduduk miskin tahun 2008.

5.3 Analisis Gerombol (Cluster Analysis)

Analisis gerombol atau cluster analysis dalam penelitian ini bertujuan

membagi daerah kabupaten/kota ke dalam dua atau beberapa kelompok yang berbeda. Setiap kabupaten/kota yang terletak dalam kelompok yang sama akan mempunyai sifat atau ciri-ciri karakteristik yang hampir serupa. Analisis gerombol ini digunakan terutama pada masalah bila obyek yang akan diteliti ingin dikelompokkan dalam suatu kelompok yang relatif homogen. Dengan analisis gerombol ini obyek atau kasus yang diamati dapat disederhanakan atau dikurangi,

1 2 3 4 5 Miskin 0.0471 2.7346 -1.3138 -0.4332 -1.1925 IDF -0.3462 -0.4820 1.5668 1.4108 3.6706 perkapita -0.2455 -0.3884 0.2752 5.6589 1.3818 Jumlah Kabaupaten/kota 30 2 4 1 1 Cluster Variabel

sehingga dapat diperoleh gambaran secara umum tentang obyek yang diteliti. Indikator yang digunakan sebagai dasar pengelompokan adalah PDRB perkapita sebagai indikator potensi ekonomi, rasio total PAD dan BHPBP terhadap total penerimaan daerah sebagai indikator kemampuan anggaran daerah dan persentase penduduk miskin sebagai indikator capaian kinerja pembangunan.

Pengelompokan 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur berdasarkan PDRB perkapita, rasio total PAD dan BHPBP terhadap total pendapatan dan persentase penduduk miskin menggunakan metode hierarki pautan centroid. Jarak antara dua buah gerombol diukur sebagai jarak Euclidian antara kedua rataan (centroid) gerombol. Hasil pengelompokan akan dipertunjukkan dengan dendogram yang berguna untuk menunjukkan anggota cluster yang ada jika akan diputuskan berapa cluster yang seharusya terbentuk. Tanda negatif maupun positif pada tabel menunjukkan perbandingan dengan jarak rata-rata dengan pusat cluster. Positif berarti nilai diatas rata-rata sedangkan negatif berarti nilai di bawah rata-rata.

Tabel 24 Nilai cluster centroids dan jumlah kabupaten/kota masing-masing cluster tahun 2002

Tabel 24 menunjukkan nilai cluster centroids dan jumlah kabupaten/kota masing-masing cluster yang terbentuk dengan menggunakan data tahun 2002. Ada lima cluster yang terbentuk, akan tetapi jika dilihat secara garis besar akan terbentuk 2 cluster, sebab pada dasarnya cluster satu dan dua adalah sama yaitu variabel miskin mempunyai nilai cluster centroids positif dan IDF serta perkapita mempunyai nilai cluster centroids yang negatif. Hal ini menunjukkan bahwa cluster satu dan dua merupakan daerah dengan potensi ekonomi, kemampuan anggaran daerah dan capaian kinerja pembangunan kurang baik, karena tingkat

kemiskinannya diatas rata-rata sedang kemampuan keuangan dan pendapatan perkapita dibawah rata-rata. Cluster tiga, empat dan lima adalah sama yaitu variabel miskin mempunyai nilai cluster centroids yang negatif, IDF dan perkapita yang positif, artinya persentase penduduk miskin dibawah rata-rata dan kemampuan keuangan serta PDRB perkapita yang diatas rata-rata yang berarti bahwa cluster ketiga merupakan daerah dengan potensi ekonomi, kemampuan anggaran daerah dan capaian kinerja pembangunan manusianya yang baik. Hal yang membedakan antara cluster tiga, empat dan lima adalah besarnya jarak antara masing-masing cluster tersebut.

Keterangan : Kabupaten Kota 01 Pacitan 02 Ponorogo 03 Trenggalek 04 Tulungagung 05 Blitar 06 Kediri 07 Malang 08 Lumajang 09 Jember 10 Banyuwangi 11 Bondowoso 12 Situbondo 13 Probolinggo 14 Pasuruan 15 Sidoarjo 16 Mojokerto 17 Jombang 18 Nganjuk 19 Madiun 20 Magetan 21 Ngawi 22 Bojonegoro 23 Tuban 24 Lamongan 25 Gresik 26 Bangkalan 27 Sampang 28 Pamekasan 29 Sumenep 71 Kediri 72 Blitar 73 Malang 74 Probolinggo 75 Pasuruan 76 Mojokerto 77 Madiun 78 Surabaya 79 Batu

Gambar 37 Pengelompokan kabupaten/kota berdasarkan metode hierarki tahun 2002

Gambar 37 menunjukkan letak kabupaten/kota berdasarkan pengelompokan dengan analisis cluster tahun 2002. Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 38 kabupaten/kota terbagi menjadi lima cluster. Cluster satu terdiri atas

30 kabupaten/kota yang ditunjukkan dengan warna ungu, cluster dua terdiri atas dua kabupaten dengan warna biru, cluster tiga terdiri atas 4 kabupaten/kota yang ditunjukkan dengan warna hijau dan , cluster empat dan lima masing-masing hanya satu kota yang ditunjukkan dengan warna kuning dan merah. Hal ini menunjukkan bahwa suatu daerah yang maju dapat mengakibatkan daerah sekitarnya juga mengalami kemajuan.

Cluster satu yang mempunyai persentase penduduk miskin diatas rata-rata tetapi lebih kecil daripada cluster dua adalah hampir 50% kabupaten kota di Jawa Timur. Kabupaten yang mempunyai presentase penduduk miskin terbesar masuk pada cluster dua yaitu Kabupaten Bondowoso dan Sampang. Hal ini disebabkan daerah ini mempunyai potensi sumberdaya alam maupun manusia yang lebih kecil dibandingkan dengan daerah lain, sehingga nilai kemampuan keuangan daerah maupun pendapatan perkapitanya juga dibawah rata-rata. Cluster dua ini merupakan cluster dengan kondisi yang kurang baik dibandingkan dengan cluster lainnya. Dari sisi, persentase penduduk miskin, nilainya paling besar dan bertanda positif, yang artinya persentase penduduk miskinnya diatas rata-rata provinsi Jawa Timur. Sedangkan dari sisi kemampuan keuangan daerah dan pendapatan perkapita menunjukkan tanda negatif dan nilainya paling besar dibandingkan cluster lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa baik dari sisi kamampuan keuangan daerah dan pendapatan perkapita lebih rendah dibandingkan dengan clster lainnya. Cluster tiga yang terdiri dari Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kota Malang dan Kota Batu

Cluster 1 01 Pacitan 30.65 9.48 2,024.13 02 Ponorogo 31.18 10.01 2,739.75 03 Trenggalek 24.39 10.88 2,473.38 04 Tulungagung 18.65 11.06 5,500.16 05 Blitar 19.26 12.70 3,730.17 06 Kediri 17.83 11.96 3,583.38 07 Malang 18.97 15.19 4,364.86 08 Lumajang 21.45 12.66 4,461.78 09 Jember 22.04 12.26 3,369.50 10 Banyuwangi 17.00 14.81 5,213.12 12 Situbondo 26.59 10.77 4,125.43 13 Probolinggo 26.43 14.88 4,711.62 14 Pasuruan 20.31 20.99 3,391.60 16 Mojokerto 15.55 14.39 4,640.32 17 Jombang 24.26 22.07 3,637.30 18 Nganjuk 25.96 13.98 3,514.13 19 Madiun 22.91 11.66 3,102.26 20 Magetan 22.64 12.95 3,694.02 21 Ngawi 20.05 11.71 2,716.96 22 Bojonegoro 27.96 12.91 3,646.24 23 Tuban 23.42 29.27 4,248.54 24 Lamongan 21.41 13.51 3,012.97 26 Bangkalan 18.66 14.38 2,891.54 28 Pamekasan 19.47 14.26 1,993.62 29 Sumenep 20.73 22.81 4,101.75 72 Blitar 15.45 16.43 3,986.18 74 Probolinggo 14.84 19.32 6,478.12 75 Pasuruan 10.38 14.93 4,414.52 76 Mojokerto 14.73 13.62 7,730.08 77 Madiun 10.55 14.59 4,424.60 Cluster 2 11 Bondowoso 39.00 13.69 2,363.66 27 Sampang 44.56 13.10 2,467.71 Cluster 3 15 Sidoarjo 6.20 39.04 11,801.53 25 Gresik 14.13 28.86 9,491.95 73 Malang 9.25 24.91 11,549.85 79 Batu 11.07 38.38 4,952.54 Cluster 4 71 Kediri 17.04 31.32 66,510.49 Cluster 5 78 Surabaya 11.11 52.72 21,178.25

Cluster Penduduk Miskin

(%) Kemampuan Keuangan Daerah([PAD+BHPBP]/TPD) Pendapatan Perkapita (Ribu Rp.) Kabupaten/Kota

Tabel 25 Pengelompokkan kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur berdasarkan metode hierarki tahun 2002

1 2 3 4 5 Miskin -0.0336 2.7232 -0.7953 -1.1215 -0.8982 IDF -0.2641 -0.5716 1.4730 0.3711 4.5401 perkapita -0.2458 -0.4496 0.4398 5.5640 1.6367 Jumlah Kabaupaten/kota 31 2 3 1 1 Cluster Variabel

Tabel 26 memperlihatkan nilai cluster centroids untuk masing-masing indikator pada pengelompokkan 5 cluster. Cluster satu memiliki nilai cluster

centroids untuk variabel miskin, IDF dan perkapita yang negatif. Hal ini

menunjukkan cluster satu merupakan daerah dengan potensi ekonomi dan kemampuan anggaran daerah kurang baik sedangkan capaian kinerja pembangunan baik. Cluster dua memiliki nilai cluster centroids untuk variabel miskin yang positif, tetapi IDF dan perkapita negatif yang berarti bahwa cluster dua merupakan daerah dengan potensi ekonomi, kemampuan anggaran daerah dan capaian kinerja pembangunan yang kurang baik. Sedangkan cluster tiga, empat dan lima memiliki nilai cluster centroids untuk variabel miskin yang negatif, sedangkan IDF dan perkapita positif yang berarti bahwa cluster tiga, empat dan lima merupakan daerah dengan potensi ekonomi, kemampuan anggaran daerah dan capaian kinerja pembangunan manusianya yang baik.

Tabel 26 Nilai cluster centroids dan jumlah kabupaten/kota masing-masing cluster tahun 2008

Gambar 38 menunjukkan letak kabupaten/kota berdasarkan pengelompokan dengan analisis cluster tahun 2008. Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 38 kabupaten/kota terbagi menjadi 5 cluster. Cluster satu terdiri atas 31 kabupaten/kota yang ditunjukkan dengan warna ungu, cluster dua terdiri atas 2 kabupaten dengan warna biru, cluster tiga terdiri atas 3 kabupaten/kota yang ditunjukkan dengan warna hijau dan cluster empat dan lima masing-masing hanya 1 kota yang ditunjukkan dengan warna kuning dan merah.

Keterangan : Kabupaten Kota 01 Pacitan 02 Ponorogo 03 Trenggalek 04 Tulungagung 05 Blitar 06 Kediri 07 Malang 08 Lumajang 09 Jember 10 Banyuwangi 11 Bondowoso 12 Situbondo 13 Probolinggo 14 Pasuruan 15 Sidoarjo 16 Mojokerto 17 Jombang 18 Nganjuk 19 Madiun 20 Magetan 21 Ngawi 22 Bojonegoro 23 Tuban 24 Lamongan 25 Gresik 26 Bangkalan 27 Sampang 28 Pamekasan 29 Sumenep 71 Kediri 72 Blitar 73 Malang 74 Probolinggo 75 Pasuruan 76 Mojokerto 77 Madiun 78 Surabaya 79 Batu

Gambar 38 Pengelompokan kabupaten/kota berdasarkan metode hierarki tahun 2008

Tabel 27 menunjukkan pengelompokan kabupaten kota berdasarkan variabel kemiskinan, keuangan daerah dan pendapatan perkapita. Cluster satu yang mempunyai anggota paling besar dibandingkan daerah lain. Cluster dua terdiri dari Kabupaten Sampang dan Kabupaten Pamekasan. Sedangkan Cluster tiga terdiri dari Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik dan Kota Malang, sedangkan cluster empat dan lima masing-masning adalah Kota Kediri dan Kota Surabaya.

Cluster 1 01 Pacitan 19.70 8.37 2,521.39 02 Ponorogo 10.68 10.23 3,564.18 03 Trenggalek 15.28 8.99 3,159.50 04 Tulungagung 9.97 9.62 7,475.01 05 Blitar 13.10 9.72 5,066.34 06 Kediri 18.26 12.50 4,562.95 07 Malang 17.25 12.10 5,750.93 08 Lumajang 17.59 11.26 5,817.79 09 Jember 12.69 12.88 4,540.50 10 Banyuwangi 12.18 10.50 6,991.04 11 Bondowoso 19.58 9.89 3,063.92 12 Situbondo 16.84 10.06 5,431.92 13 Probolinggo 19.06 10.25 6,163.10 14 Pasuruan 19.24 15.53 4,468.11 16 Mojokerto 13.58 14.74 5,899.86 17 Jombang 15.15 14.29 4,688.66 18 Nganjuk 22.63 11.26 4,717.35 19 Madiun 15.45 9.15 3,950.10 20 Magetan 12.79 9.85 4,856.67 21 Ngawi 23.86 8.42 3,479.22 22 Bojonegoro 22.98 22.75 5,742.37 23 Tuban 25.23 17.84 5,823.15 24 Lamongan 22.01 13.39 4,030.79 26 Bangkalan 32.02 15.87 3,357.74 29 Sumenep 31.06 21.36 4,860.72 72 Blitar 6.14 15.13 5,451.18 74 Probolinggo 9.90 16.02 8,365.27 75 Pasuruan 12.06 12.12 6,014.43 76 Mojokerto 8.50 12.72 10,614.82 77 Madiun 5.07 11.28 5,941.40 79 Batu 7.14 17.26 6,759.33 Cluster 2 27 Sampang 46.11 11.92 2,792.23 28 Pamekasan 35.73 8.43 2,328.61 Cluster 3 15 Sidoarjo 9.65 33.77 14,561.09 25 Gresik 14.86 27.60 12,747.43 73 Malang 4.19 20.59 15,753.95 Cluster 4 71 Kediri 6.66 18.08 82,301.03 Cluster 5 78 Surabaya 8.65 53.04 30,225.39

Cluster Kabupaten/Kota Penduduk Miskin (%)

Kemampuan Keuangan Daerah([PAD+BHPBP]/TPD)

Pendapatan Perkapita (Ribu Rp.) Tabel 27 Pengelompokkan kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur berdasarkan

metode hierarki tahun 2008

1 2 3 4 5

Miskin (%) 20.79 41.78 10.16 17.04 11.11 20.42

IDF (%) 14.68 13.40 32.80 31.32 52.72 17.96

Perkapita (000 Rupiah) 3 930.73 2 415.69 9 448.97 66 510.49 21 178.25 6 532.58

Jumlah Kabaupaten/kota 30 2 4 1 1 38

Variabel Cluster Total

Perbandingan analisis cluster dengan menggunakan variabel persentase penduduk miskin, rasio PAD dan BHPBP terhadap total penerimaan dan PDRB perkapita antara tahun 2002 dan tahun 2008 menunjukkan sedikit pergeseran kecuali cluster empat dan cluster lima. Kota Kediri, yang pada tahun 2002 maupun tahun 2008 tidak mengalami perubahan dan masuk cluster empat. Salah satu ciri cluster empat baik pada tahun 2002 maupun 2008 adalah pendapatan perkapita yang lebih tinggi dibanding dengan cluster lain. Hal ini dikarenakan Kota Kediri terdapat salah satu Pabrik Rokok terbesar di Indonesia yaitu Gudang Garam, yang mempengaruhi PDRB Kota Kediri di sektor industri. Cluster lima, yang pada tahun 2002 maupun 2008 tetap Kota Surabaya yang masuk cluster ini. Ciri utama dari custer ini adalah kemampuan keuangan daerah yang lebih besar dibanding dengan daerah lain. Hal ini disebabkan Kota Surabaya dengan struktur perekonomian yang didominasi oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran, industri serta jumlah penduduk yang banyak tentunya mempunyai potensi yang besar dalam penerimaan daerah dari sisi pajak, retribusi, PPh, serta PBB. Cluster tiga adalah cluster yang terletak antara cluster empat dan cluster lima khususnya dilihat dari variabel pendapatan perkapita dan kemampuan keuangan daerah. Dari sisi keuangan daerah cluster tiga ini kondisinya lebih baik dari cluster empat, namun di bawah cluster lima. Namun dari sisi pendapatan perkapita, cluster tiga lebih tinggi dari cluster lima namun dibawah cluster empat. Ada pergeseran kabupaten yang masuk cluster ini, yaitu pada tahun 2002 adalah kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kota Malang dan Kota Batu, namun pada tahun 2008, Kota Batu tidak masuk kelompok cluster ini dan bergabung dengan sebagian besar kabupaten/kota di Propinsi Jawa Timur, yaitu cluster satu.

Tabel 28 Rata-rata Persentase penduduk miskin, rasio PAD dan BHPBP terhadap total penerimaan dan pendapatan perkapita masing-masing cluster dan total Jawa Timur tahun 2002

1 2 3 4 5

Miskin (%) 16.35 40.92 9.57 6.66 8.65 16.65

IDF (%) 12.75 10.18 27.32 18.08 53.04 14.97

Perkapita (000 Rupiah) 5 262.25 2 560.42 14 354.16 82 301.03 30 225.39 8 522.09

Jumlah Kabaupaten/kota 31 2 3 1 1 38

Variabel Cluster Total

Tabel 29 Rata-rata Persentase penduduk miskin, rasio PAD dan BHPBP terhadap total penerimaan dan pendapatan perkapita masing-masing cluster dan total Jawa Timur tahun 2008

Hal yang menarik, cluster dua dengan kondisi persentase penduduk miskin diatas rata, kemampuan keuangan dan pendapatan perkapita di bawah rata-rata, pada tahun 2002 terdri dari Kabupaten Sampang dan Kabupaten Bondowoso. Namun pada tahun 2008, Kabupaten Bondowoso masuk cluster satu, dan digantikan oleh Kabupaten Pamekasan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Bondowoso berhasil mengurangi jumlah penduduk miskin. Cluster satu yang anggotanya diatas 50% dari total Kabupaten/kota mengalami perbaikan. Kalau pada tahun 2002 indikator variabel persentase penduduk miskin menunjukkan positif yang artinya jumlahnya diatas rata-rata, pada tahun 2008 tandanya menunjukkan negatif yang artinya jumlahnya dibawah rata-rata. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang masih mempunyai persentase penduduk miskin yang besar adalah Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sampang. Sedangkan daerah yang mempunyai kemampuan keuangan dan pendapatan perkapita diatas rata-rata adalah Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kota Kediri, Kota Surabaya dan Kota Malang.

Berdasarkan perkembangan kinerja keuangan daerah yang di lihat dari sisi penerimaan serta hasil-hasil pembangunan dengan indikator pertumbuhan persentase penduduk miskin menunjukkan bahwa semenjak pelaksanaan desentralisasi fiskal, walaupun dengan rasio PAD terhadap penerimaan yang semakin menurun ternyata hasil pembangunan menunjukkan ke arah yang semakin baik. Artinya, keberhasilan pelaksanaan desentralisasi fiskal tidak hanya di lihat dari kemampuan daerah untuk mendapatkan PAD yang lebih besar, akan tetapi bagaimana dengan keterbatasan keuangan daerah yang berasal dari potensi sendiri dapat melaksanakan pembangunan dengan hasil seperti yang diharapkan.

5.4 Analisis Panel VAR : Pengaruh Belanja Daerah terhadap PDRB, IPM dan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jawa Timur

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, untuk melihat pengaruh alokasi belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, IPM dan jumlah penduduk miskin digunakan metode analisis VAR dalam panel data. Alokasi belanja pemerintah dibedakan atas empat macam yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal dan belanja lainnya. Penghitungannya dilakukan dengan menggunakan software Eviews 6. Metode VAR mensyaratkan bahwa variabel-variabel yang digunakan harus stasioner dalam tingkat yang sama. Untuk itu, sebelum melakukan analisis VAR, terlebih dahulu dilakukan uji unit root. Hasil uji unit root menunjukkan bahwa semua variabel tidak stasioner pada tingkat level dan stasioner pada first difference pada taraf nyata α=5% . Suatu variabel yang tidak stasioner pada level, ada kemungkinan kombinasi variabel tersebut stasioner. Langkah selanjutnya dilakukan uji kointegrasi terhadap variabel :

1. PDRB dengan belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan belanja Lainnya.

2. IPM dengan belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan belanja Lainnya.

3. Jumlah penduduk miskin dengan belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan belanja Lainnya.

Hasil uji kointegrasi menunjukkan ternyata ada kointegrasi antara PDRB, IPM dengan alokasi belanja secara signifikan pada taraf nyata α=5% artinya PDRB, IPM mempunyai hubungan jangka panjang dengan jenis-jenis belanja, sedangkan jumlah penduduk miskin tidak signifikan pada taraf nyata α=5% maupun α=10% yang berarti tidak mempunyai hubungan jangka panjang. Sehingga model yang cocok untuk PDRB, IPM dengan jenis belanja pemerintah adalah menggunakan model VECM, sedangkan hubungan jumlah penduduk miskin dengan alokasi belanja pemerintah menggunakan model VAR FD.

Analisis dengan model VAR, selain dengan melihat tanda dari koefisien masing-masing variabel juga dapat dilihat dari nilai Impulse Respon Function (IRF) dan Forecast Error Variance Decomposition (FEDV). Analisis impulse

LNBP(-1) 0.006 CointEq1 0.000 -1.738 0.000 LNBB(-1) 11.779 ** D(LNPDRB(-1)) 0.643 ** -1.540 -0.078 LNBL(-1) -13.560 ** D(LNPDRB(-2)) 0.248 ** -1.700 -0.078 LNBM(-1) 3.029 ** D(LNBP(-1)) 0.003 -1.237 -0.004 D(LNBP(-2)) 0.002 -0.003 D(LNBB(-1)) 0.002 -0.002 D(LNBB(-2)) 0.001 -0.002 D(LNBL(-1)) 0.003 ** -0.001 D(LNBL(-2)) 0.001 -0.001 D(LNBM(-1)) 0.000 -0.001 D(LNBM(-2)) 0.003 ** -0.001 Variabel Jangka Panjang Variabel Jangka Pendek

waktu ke depan, sedangkan FEDV digunakan untuk melihat kontribusi relatif masing-masing variabel dalam menerangkan perilaku variabel lainnya pada horizon waktu ke depan.

5.4.1 Hasil Analisis Pengaruh Belanja Daerah terhadap PDRB 1. Indikator Model Panel VAR

Hubungan antara PDRB dan Jenis belanja pemerintah ditunjukkan dalam model VECM namun koefisien error correction term tidak signifikan pada taraf nyata α=5% maupun α=10% . Hal ini menunjukkan perlu waktu yang lama untuk penyesuaian dari jangka pendek ke jangka panjang. Hasil estimasi dengan model VECM dapat dijelaskan dalam Tabel 30.

Tabel 30 Hasil estimasi pengaruh belanja daerah terhadap PDRB Jawa Timur

Keterangan :

** Signifikan pada taraf nyata 5%

Periode LNPDRB LNBP LNBB LNBL LNBM 1 0.008 0.000 0.000 0.000 0.000 2 0.013 0.000 0.001 0.001 0.000 3 0.018 0.000 0.001 0.001 0.002 4 0.023 0.000 0.001 0.001 0.002 5 0.027 0.001 0.002 0.002 0.003 6 0.031 0.001 0.002 0.002 0.004 7 0.034 0.001 0.002 0.002 0.004 8 0.037 0.001 0.003 0.002 0.005 9 0.040 0.001 0.003 0.002 0.005 10 0.043 0.001 0.003 0.003 0.006 Total 0.272 0.006 0.019 0.016 0.032 Cholesky Ordering : LNPDRB LNBP LNBB LNBL LNBM

Berdasarkan persamaan jangka pendek, bahwa belanja pegawai dan belanja barang tidak signifikan berpengaruh terhadap PDRB pada taraf nyata α=5% maupun α=10%. Belanja lain dan belanja modal berpengaruh secara signifikan pada taraf nyata α=5%. Koefisien belanja barang dan belanja modal bertanda positif, artinya setiap ada kenaikan belanja barang dan belanja modal akan menaikkan PDRB (cateris paribus). Dalam Persamaan jangka panjang, variabel belanja pegawai tidak signifikan memengaruhi PDRB baik pada taraf nyata α=5% maupun α=10%, Belanja barang, belanja modal dan belanja lain berpengaruh secara signifikan pada taraf nyata α=5%. Koefisien belanja barang dan belanja modal bertanda positif, artinya setiap ada kenaikan belanja barang dan belanja modal akan menaikkan PDRB dalam jangka panjang (cateris paribus), sedangkan koefisien belanja lain bertanda negatif, artinya setiap ada kenaikan belanja lain akan menurunkan PDRB dalam jangka panjang (cateris paribus).

Tabel 31 Hasil impulse response PDRB karena shock masing-masing jenis belanja tiap tahun selama 10 tahun

Hasil analisis impulse response dilakukan untuk melihat dampak saat ini dan masa depan dari variabel PDRB akibat perubahan atau shock variabel belanja barang, belanja pegawai, belanja modal dan belanja lainnya. Adanya shock pada variabel belanja barang, belanja pegawai, belanja modal dan belanja lainnya pada periode pertama tidak memberi dampak apapun pada total PDRB. Pada periode