VI. PERILAKU EKONOMI RUMAHTANGGA RESPONDEN

6.1. Alokasi Curahan Kerja

6.1.1. Alokasi Curahan Kerja Pada Kegiatan Pertanian

Rumahtangga responden umumnya mengusahakan tanaman pangan, tanaman jangka panjang dan tanaman perkebunan. Tanaman perkebunan yang diusahakan adalah kelapa sawit yang berlokasi di Desa Tofoi. Curahan kerja yang mereka curahkan untuk kelapa sawit dibandingkan tanaman pangan dan tahunan pada saat penelitian ini dilakukan relatif kecil karena mereka hanya melakukan pemeliharaan dan pemanenan, sedangkan aktivitas penanaman dan pemupukan telah dilakukan perusahaan. Oleh karena itu dalam penelitian ini curahan kerja rumahtangga responden pada kegiatan usahatani tanaman pangan dan perkebunan dijadikan satu.

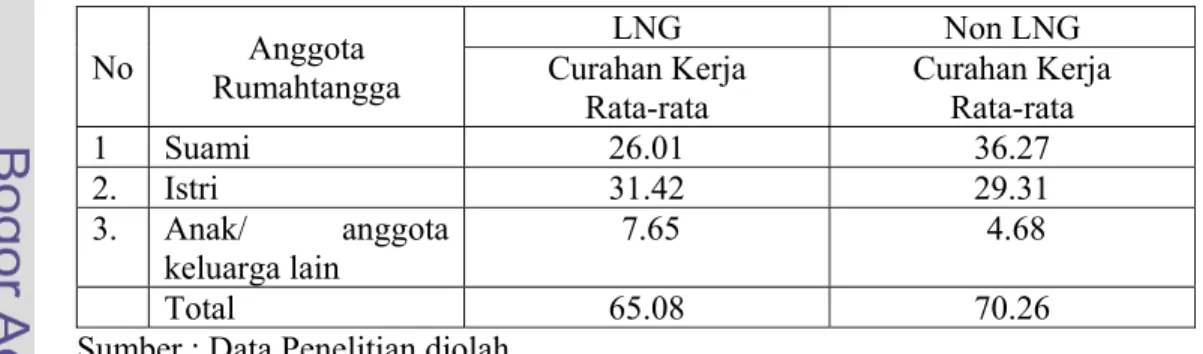

Tabel 16. Alokasi Curahan Kerja Rata-rata Anggota Rumahtangga Pada Usahatani dan Perkebunan dalam Satu Tahun

(HOK) No Rumahtangga Anggota

LNG Non LNG

Curahan Kerja

Rata-rata Curahan Kerja Rata-rata

1 Suami 26.01 36.27

2. Istri 31.42 29.31

3. Anak/ anggota

keluarga lain 7.65 4.68

Total 65.08 70.26

Sumber : Data Penelitian diolah

Tabel 16 menunjukkan bahwa alokasi curahan kerja suami rumahtangga responden non LNG untuk kegiatan usahatani dan perkebunan lebih tinggi dibandingkan yang bekerja di LNG. Sebaliknya curahan kerja istri dan anak yang

tidak bekerja LNG lebih rendah dibandingkan curahan kerja istri dan anak yang salah satu anggota keluarganya bekerja di LNG. Hal ini terjadi karena umumnya yang bekerja di proyek adalah suami atau anak laki-laki, sehingga ketika mereka bekerja di proyek, istri dan anak yang harus memegang peranan dalam mengelola usahatani keluarga mereka. Sebaliknya rumahtangga responden yang tidak bekerja di LNG, umumnya alokasi curahan kerja untuk kegiatan produksi dalam rumahtangga didominasi oleh suami sehingga istri dan anak-anak cenderung lebih banyak mengerjakan aktivitas rumahtangga. Alokasi kerja suami yang terbesar pada kegiatan pertanian di wilayah penelitian umumnya adalah kegiatan pembukaan lahan dan pengolahan lahan untuk tanaman jangka pendek serta kegiatan pemanenan kelapa sawit di lahan perkebunan kelapa sawit yang mereka miliki. Istri umumnya lebih banyak mengalokasikan kerjanya pada kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran, sedangkan anak-anak dan anggota keluarga lainnya juga turut bekerja, tetapi alokasi bekerja mereka tidak banyak. Hal ini disebabkan anak-anak mereka masih bersekolah sehingga aktivitas mereka untuk kegiatan produktif juga sangat rendah. Biasanya mereka membantu orangtua mereka pada saat libur panjang sekolah atau setelah pulang sekolah.

Secara keseluruhan Tabel 16 menunjukkan bahwa keputusan bekerja di LNG Tangguh menurunkan total alokasi kerja pada kegiatan pertanian. Hal ini terjadi karena tenaga kerja yang bekerja di proyek sebenarnya merupakan tenaga kerja potensial yang sebelum adanya proyek merupakan tenaga kerja yang juga mengalokasikan kerjanya pada kegiatan pertanian. Penurunan alokasi kerja pada

kegiatan pertanian terutama karena adanya penurunan alokasi kerja suami pada kegiatan tersebut, karena waktu produktifnya lebih banyak di proyek.

6.1.2. Alokasi Curahan Kerja Pada Kegiatan Perikanan

Kegiatan perikanan yang ditekuni oleh penduduk setempat adalah menangkap udang setiap bulan hampir di sepanjang tahun. Kegiatan penangkapan ikan juga mereka lakukan tetapi tidak serutin penangkapan udang. Hal ini disebabkan harga udang perkilogram jauh lebih tinggi dibandingkan harga ikan pertali. Harga udang pada saat penelitian ini dilakukan adalah Rp. 35 000 dan harga ikan pertali Rp. 10 000. Selain itu, umumnya mereka menangkap ikan pada saat mereka juga menangkap udang. Alokasi curahan kerja pada kegiatan perikanan dapat dilihat pada Tabel 17.

Wilayah tangkapan udang bagi masyarakat di lokasi penelitian ke arah utara membentang dari garis pantai hingga kedalaman laut 10 meter. Wilayah tangkapan ini membentang hingga muara Saengga (sebelah barat) sedangkan di sebelah timur hingga tanjung Tagova. Perahu yang umumnya digunakan adalah perahu tanpa mesin sehingga masyarakat setempat menangkap udang tidak terlalu jauh dari garis pantai. Pada saat penelitian ini dilakukan, pihak perusahaan (LNG Tangguh) telah memberikan bantuan kepada masyarakat di Desa Tanah Merah mesin berkapasitas 24 PK untuk masing-masing rumahtangga, sedangkan penduduk Desa Saengga masih menunggu tahap berikutnya untuk memperoleh mesin dengan kapasitas yang sama. Tujuan pemberian mesin tersebut dengan harapan bahwa masyarakat bisa tetap melaut dengan frekuensi dan produksi yang

relatif sama sebelum pembangunan proyek. Sekalipun pihak perusahaan telah memberikan bantuan motor mesin tersebut, tetapi jarang penduduk yang menggunakannya untuk menangkap udang atau melaut. Hal ini disebabkan harga bahan bakar minyak, dalam hal ini bensin yang digunakan untuk perahu motor per liternya pada saat penelitian ini dilakukan adalah Rp 12 000 sehingga masyarakat lebih memilih menggunakan perahu dayung sekalipun wilayah penangkapan udang menjadi terbatas yang berakibat kepada penurunan produksi. Kondisi ini diduga semakin parah setelah kenaikan bahan bakar minyak yang diumumkan pemerintah secara resmi pada bulan juni lalu. Alasan penduduk tidak menggunakan perahu motor untuk menangkap udang adalah karena jumlah tangkapan yang diperoleh tidak sebanding dengan biaya yang harus mereka keluarkan sekali melaut. Oleh karena itu hanya beberapa orang saja yang menangkap udang hingga Tanjung Tagova pada saat tidak musim angin.

Kegiatan menangkap udang yang dilakukan oleh masyarakat setempat sangat tergantung dengan musim angin barat/utara dan angin timur/selatan. Pada bulan Desember biasa mulai bertiup angin barat/utara sehingga masyarakat hanya melaut saat laut teduh. Pada bulan januari hingga bulan maret bertiup angin barat/utara sehingga pada bulan-bulan penduduk hanya bisa melaut pada saat laut teduh. Pada bulan april hingga oktober pada saat musim angin timur/selatan laut relatif teduh sehingga masyarakat melakukan penangkapan udang pada bulan-bulan ini. Setiap bulan-bulannya, masyarakat melaut pada saat awal bulan-bulan dan tengah bulan, karena pada saat tersebut menurut mereka udang yang mereka peroleh lebih banyak dibandingkan hari-hari lain. Dalam sebulan, umumnya frekuensi

melaut masyarakat setempat berkisar dari enam hingga empat belas hari, sehingga hari-hari lainnya digunakan untuk melakukan aktivitas produksi yang lain.

Tabel 17. Alokasi Curahan Kerja Rata-rata Anggota Rumahtangga Pada Kegiatan Perikanan dalam Satu Tahun

(HOK)

No Rumahtangga Anggota Curahan Kerja LNG Non LNG Rata-rata Curahan Kerja Rata-rata

1 Suami 67.05 147.32

2. Istri 32.67 48.68

3. Anak/ anggota

keluarga lain 18.14 30.51

Total 117.86 226.51

Sumber : Data Penelitian diolah

Tabel 17 menunjukkan bahwa untuk rumahtangga non LNG alokasi curahan kerja mereka untuk kegiatan perikanan baik suami, istri maupun anak lebih tinggi dibandingkan pada rumahtangga yang bekerja di LNG. Hal ini disebabkan sumber penerimaan tunai rumahtangga non LNG yang utama adalah dari kegiatan penangkapan udang, karena ketika mereka menjual kepada pedagang pengumpul, mereka langsung menerima uang tunai. Penerimaan dari usahatani tanaman pangan cenderung lebih rendah dan hanya bisa diterima oleh rumahtangga responden setelah panen sehingga alokasi kerja mereka untuk kegiatan ini lebih rendah sedangkan untuk kegiatan perikanan lebih tinggi. Hasil tangkapan mereka umumnya adalah udang, ikan sembilan, ikan sisik, ikan merah dan ikan mulut tikus.

Keputusan bekerja di LNG Tangguh mengakibatkan alokasi kerja seluruh anggota rumahtangga pada kegiatan perikanan juga mengalami penurunan. Hal ini disebabkan umumnya kegiatan melaut didominasi oleh suami. Ketika mereka

bekerja di proyek maka kegiatan melaut hanya dilakukan oleh istri dan anak. Biasanya setelah suami mendapat cuti dari proyek barulah mereka melaut pada saat musim udang. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan adanya subtitusi pendapatan tunai yang cukup besar dari proyek untuk kegiatan perikanan, sehingga alokasi kerja mereka untuk kegiatan perikanan juga mengalami penurunan.

6.1.3. Alokasi Curahan Kerja Pada Kegiatan Berburu

Kegiatan berburu yang dilakukan oleh penduduk setempat merupakan kegiatan yang mereka lakukan pada saat bukan musim udang. Aktivitas berburu ini dilakukan di hutan yang ada di sekitar pemukiman penduduk. Hanya saja setelah pembebasan lahan yang dilakukan oleh pihak LNG Tangguh serta keputusan bekerja di proyek tersebut, maka wilayah berburu masyarakat setempat dan alokasi kerja pada kegiatan tersebut juga berkurang sehingga mempengaruhi hasil tangkapan yang diperoleh. Umumnya setiap kali berburu mereka terdiri dari dua hingga enam orang dari keluarga yang sama ataupun berbeda. Hasil buruan yang mereka peroleh umumnya adalah babi hutan, lao-lao (kangguru), kasuari dan rusa. Hasil yang mereka peroleh dibagi merata pada setiap orang yang ikut berburu.

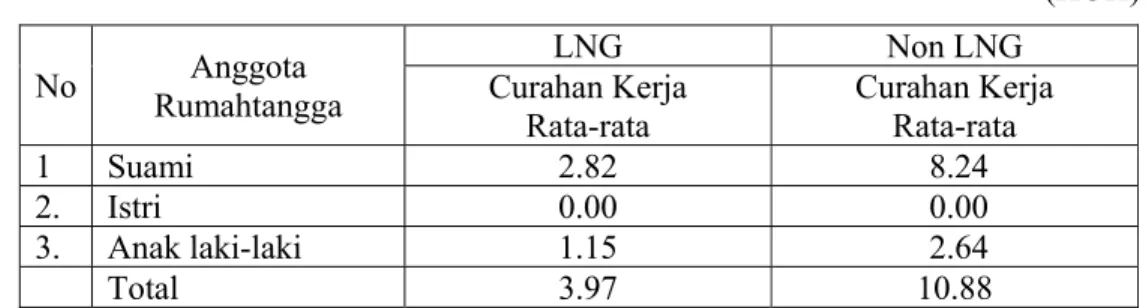

Tabel 18 menunjukkan bahwa alokasi kerja rumahtangga responden untuk kegiatan berburu lebih tinggi pada rumahtangga yang tidak bekerja di LNG. Sekalipun demikian aktivitas berburu juga tetap dilakukan oleh keluarga yang bekerja di LNG Tangguh ketika mereka cuti bekerja, tetapi frekuensinya tidaklah

sebanyak frekuensi berburu di rumahtangga yang tidak bekerja di LNG. Frekuensi berburu rumahtangga yang bekerja di LNG adalah rata-rata 4.50 pertahun, sedangkan yang tidak bekerja di LNG frekuensi berburunya bisa mencapai 8.12 pertahun. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan bekerja di proyek mengakibatkan alokasi kerja pada kegiatan berburu mengalami penurunan karena tenaga kerja potensial untuk kegiatan tersebut dialihkan ke proyek.

Tabel 18. Alokasi Curahan Kerja Rata-rata Anggota Rumahtangga Pada Kegiatan Berburu dalam Satu Tahun

(HOK) No Rumahtangga Anggota LNG Non LNG Curahan Kerja Rata-rata Curahan Kerja Rata-rata 1 Suami 2.82 8.24 2. Istri 0.00 0.00 3. Anak laki-laki 1.15 2.64 Total 3.97 10.88

Sumber : Data Penelitian diolah

6.1.4. Alokasi Curahan Kerja Pada Kegiatan Menokok Sagu

Kegiatan menokok sagu umumnya dilakukan oleh kepala keluarga dan istrinya di dusun sagu yang merupakan dusun sagu yang dimiliki secara komunal pada tingkat marga. Para anggota marga tidak mempunyai pemilikan pribadi atas dusun sagu, walaupun ada semacam pembagian daerah untuk kegiatan menokok sagu. Sekalipun demikian, marga yang satu dapat menokok sagu di dusun sagu marga lain. Setelah adanya pembebasan lahan yang dilakukan oleh pihak proyek, maka dusun sagu tempat masyarakat menokok sagu juga berkurang.

Kegiatan ini mempunyai beberapa tahapan yang umumnya masing-masing tahapan tersebut dilakukan oleh suami dan istri secara bergantian. Ketika mereka

ke hutan, biasanya suami yang mencari pohon sagu yang telah tua dan siap untuk ditokok. Setelah menemukan pohon sagu, mereka membuat sumur dan goti untuk memeras sagu. Pohon sagu yang telah ditebang lalu dibuka dan dipangkur. Kegiatan pangkur ini umumnya dilakukan oleh suami tetapi istri juga sering melakukannya ketika suami tidak turut serta dalam kegiatan tersebut. Setelah selesai dipangkur, istri menyiram hasil pangkuran sagu tersebut dan memerasnya dengan menggunakan kain atau goti yang telah dibuat. Hasil perasan tersebut lalu diendapkan dan menjadi sagu yang siap dimasukkan ke dalam tumang yang telah dibuat.

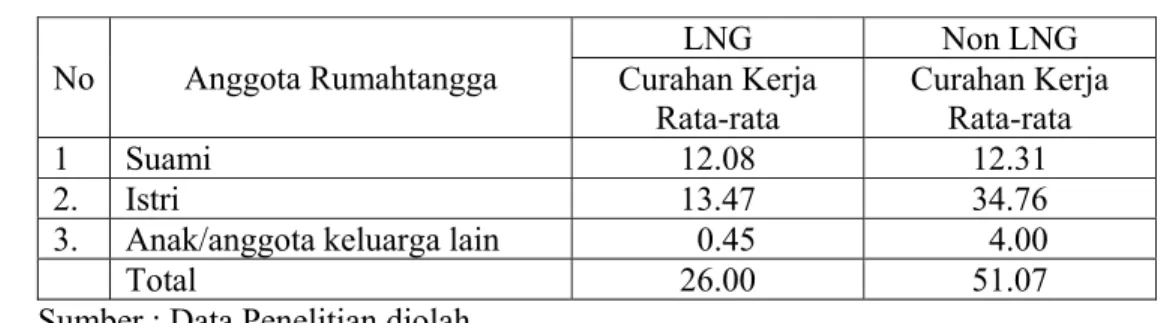

Tabel 19. Alokasi Curahan Kerja Rata-rata Anggota Rumahtangga Pada Kegiatan Menokok Sagu dalam Satu Tahun

(HOK) No Anggota Rumahtangga LNG Non LNG Curahan Kerja Rata-rata Curahan Kerja Rata-rata 1 Suami 12.08 12.31 2. Istri 13.47 34.76

3. Anak/anggota keluarga lain 0.45 4.00

Total 26.00 51.07

Sumber : Data Penelitian diolah

Tabel 19 menunjukkan bahwa curahan kerja rumahtangga responden untuk kegiatan menokok sagu lebih tinggi pada rumahtangga yang tidak bekerja di LNG. Hal ini disebabkan curahan kerja yang tersedia untuk menokok sagu lebih banyak pada rumahtangga yang tidak bekerja di LNG dan juga karena harga sagu pertumangnya setelah adanya proyek LNG cukup tinggi sehingga mendorong mereka untuk terus menokok sagu, sekalipun hutan sagu sangat terbatas di wilayah mereka setelah pembangunan proyek LNG Tangguh. Sebaliknya rumahtangga yang bekerja di LNG cenderung mengurangi aktivitas menokok sagu

karena mereka mempunyai uang tunai dari proyek yang dapat dialokasikan untuk membeli beras maupun sagu. Sagu yang dihasilkan oleh masyarakat setempat umumnya dalam bentuk tumang dan mempunyai diameter kurang lebih 30 cm dan tinggi 50 cm. Harga sagu pertumangnya dengan diameter tersebut adalah Rp 100 000.

6.1.5. Alokasi Kerja pada Kegiatan Produktif di Rumahtangga yang Bekerja dan Tidak Bekerja di Proyek Liquified Natural Gas Tangguh

Perbedaan alokasi kerja pada kegiatan produktif di rumahtangga yang bekerja di LNG Tangguh maupun yang tidak bekerja dapat dilihat pada Tabel 20 dan 21.

Tabel 20. Rekapitulasi Alokasi Curahan Kerja Rata-rata Anggota Rumahtangga Pada Kegiatan Produktif dalam Satu Tahun di Rumahtangga yang Bekerja di Proyek Liquified Natural Gas Tangguh

(HOK-%) No rumahtangga Anggota Kegiatan pertanian perikanan Kegiatan Berburu Menokok sagu Proyek LNG Jumlah 1. Suami (6.16) 26.01 (15.89) 67.05 (0.67) 2.82 (2.86) 12.08 (22.24) 93.83 (47.82) 201.79 2. Istri (7.45) 31.42 (7.74) 32.67 (0.00) 0.00 (3.19) 13.47 (0.00) 0.00 (18.38) 77.56 3. Anak/ anggota keluarga lain 7.65 (1.81) (4.30) 18.14 (0.27) 1.15 (0.11) 0.45 (27.30) 115.19 (33.79) 142.58 Jumlah Persentase (15.42)65.08 117.86 (27.93) 3.97 (0.94) 26.00 (6.16) 209.03 (49.54) 421.94 (100.00) Sumber : Data Penelitian diolah

Tabel 20 menunjukkan bahwa rumahtangga responden yang bekerja di LNG Tangguh mengalokasikan kerjanya paling besar pada kegiatan proyek LNG Tangguh. Hal ini diakibatkan kontrak yang mengikat mereka setelah mereka bekerja pada proyek tersebut. Selain itu kegiatan di proyek merupakan sumber penerimaan uang tunai terbesar dalam rumahtangga mereka. Semakin banyak

waktu yang dicurahkan untuk bekerja di proyek, ada kecenderungan pendapatan tunai yang mereka terima di proyek juga semakin tinggi. Oleh karena itu kondisi fisik pekerja di proyek sangat menentukan berapa banyak waktu yang dapat dialokasikan untuk bekerja pada masa konstruksi. Selama mereka bekerja, mereka tinggal di tempat tinggal yang disediakan oleh perusahaan bagi mereka di lokasi konstruksi proyek. Mereka hanya diizinkan pulang pada saat cuti atau pada saat air pasang. Cuti yang mereka jalani sesuai dengan jenis pekerjaan yang mereka kerjakan. Ada yang bekerja satu bulan kemudian memperoleh cuti satu bulan, tetapi ada juga yang bekerja dua bulan tetapi cuti mereka hanya satu bulan tergantung jenis pekerjaan mereka. Pada saat musim air pasang pagi dan sore setiap bulannya mereka juga diizinkan pulang sekalipun belum masa cuti karena speed boat milik perusahaan bisa merapat ke desa mereka. Biasanya dalam sebulan mereka bisa pulang sekitar kurang lebih dua hingga empat kali. Sekalipun demikian mereka tetap melakukan aktivitas kerja mereka seperti biasa di proyek. Setiap sore mereka diantar oleh speed boat perusahaan ke desa-desa mereka dan besok paginya jam setengah enam mereka telah dijemput kembali oleh speed boat untuk dibawa kembali bekerja di proyek.

Bagi rumahtangga yang bekerja di LNG Tangguh, curahan kerja terbesar kedua yang dilakukan oleh rumahtangga adalah pada kegiatan perikanan karena kegiatan ini adalah merupakan sumber penerimaan tunai kedua terbesar di dalam rumahtangga. Para suami ketika cuti umumnya mereka selalu melaut untuk menangkap udang. Ketika mereka bekerja di proyek biasa ada anggota keluarga yang lain yang tetap melaut pada saat-saat musim udang bila didalam keluarga

tersebut mempunyai anggota keluarga produktif lebih dari dua orang dan sudah tidak bersekolah lagi. Bila keluarga tersebut hanya mempunyai dua tenaga kerja produktif yaitu suami dan istri serta anak-anak mereka masih balita atau masih bersekolah, maka kegiatan penangkapan udang ini hanya dilakukan oleh suami pada saat cuti dari perusahaan. Sebaliknya bagi rumahtangga yang tidak bekerja di LNG Tangguh, alokasi kerja mereka yang terbesar adalah pada kegiatan perikanan karena merupakan sumber penerimaan tunai terbesar dalam rumahtangga.

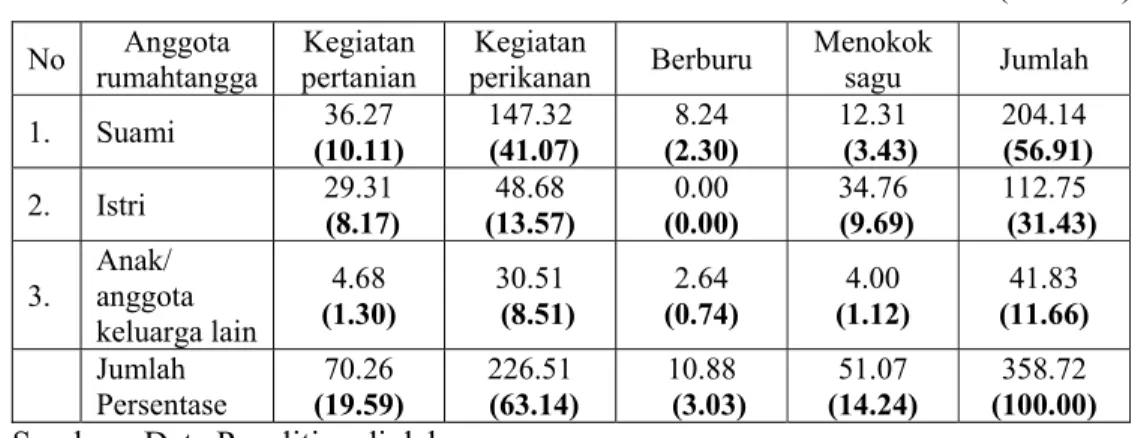

Tabel 21. Rekapitulasi Alokasi Curahan Kerja Rata-rata Anggota Rumahtangga Pada Kegiatan Produktif dalam Satu Tahun di Rumahtangga yang Tidak Bekerja di Proyek Liquified Natural Gas Tangguh

(HOK-%) No rumahtangga Anggota pertanian Kegiatan perikanan Kegiatan Berburu Menokok sagu Jumlah 1. Suami (10.11) 36.27 (41.07)147.32 (2.30)8.24 (3.43) 12.31 (56.91) 204.14 2. Istri (8.17) 29.31 (13.57) 48.68 (0.00) 0.00 (9.69) 34.76 (31.43) 112.75 3. Anak/ anggota keluarga lain 4.68 (1.30) 30.51 (8.51) 2.64 (0.74) 4.00 (1.12) 41.83 (11.66) Jumlah Persentase 70.26 (19.59) 226.51 (63.14) 10.88 (3.03) 51.07 (14.24) 358.72 (100.00)

Sumber : Data Penelitian diolah

Alokasi kerja untuk kegiatan pertanian, menokok sagu dan berburu lebih kecil dibandingkan dua kegiatan sebelumnya baik pada rumahtangga yang bekerja maupun yang tidak bekerja pada proyek LNG Tangguh. Hal ini diduga karena curahan kerja produktif yang biasa dialokasikan untuk kegiatan tersebut telah dialokasikan untuk kegiatan proyek pada rumahtangga yang bekerja di proyek LNG Tangguh. Selain itu, ketiga kegiatan tersebut bukan merupakan sumber penerimaan uang tunai yang besar dalam rumahtangga. Keterbatasan lahan

pertanian dan wilayah berburu serta hutan sagu setelah adanya pembebasan lahan yang dilakukan oleh pihak proyek LNG Tangguh untuk kepentingan konstruksi diduga merupakan salah satu penyebab semakin rendahnya curahan kerja pada kegiatan pertanian, berburu dan menokok sagu karena hilangnya akses terhadap lahan dan hutan yang selama ini menjadi tempat mencari nafkah.

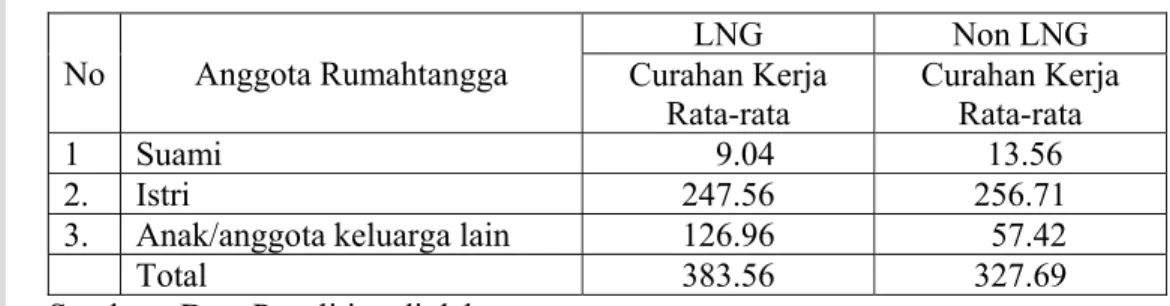

6.1.6. Alokasi Curahan Kerja Pada Kegiatan Rumahtangga

Kegiatan rumahtangga didominasi oleh istri di dalam masing-masing keluarga, baik pada rumahtangga yang bekerja di LNG maupun yang tidak. Alokasi curahan kerja pada kegiatan rumahtangga dapat dilihat pada Tabel 22. Tabel 22. Alokasi Curahan Kerja Rata-rata Anggota Rumahtangga Pada Kegiatan

Rumahtangga dalam Satu Tahun

(HOK) No Anggota Rumahtangga Curahan Kerja LNG Non LNG

Rata-rata Curahan Kerja Rata-rata

1 Suami 9.04 13.56

2. Istri 247.56 256.71

3. Anak/anggota keluarga lain 126.96 57.42

Total 383.56 327.69

Sumber : Data Penelitian diolah

Dalam penelitian ini, kegiatan rumahtangga yang diteliti meliputi kegiatan memasak, mencuci, mengasuh anak dan mencari kayu bakar. Rumahtangga yang bekerja di LNG, alokasi curahan kerja suami lebih rendah dibandingkan yang tidak bekerja di LNG, tetapi alokasi kerja anak dan anggota keluarga lain lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak bekerja di LNG. Hal ini disebabkan kegiatan rumahtangga yang menjadi tanggungjawab kepala keluarga yang bekerja di LNG dibebankan kepada anak dan anggota keluarga lainnya. Selain itu

rata-rata jumlah anggota keluarga dan jumlah balita pada setiap rumahtangga yang bekerja di LNG maupun yang tidak bekerja di LNG sangat mempengaruhi alokasi curahan kerja istri. Semakin banyak jumlah balita maka pekerjaan rumahtangga juga cenderung lebih tinggi.

Penduduk di lokasi penelitian didalam melakukan aktivitas rumahtangganya sangat terbantu dengan tersedianya fasilitas air bersih yang menjangkau setiap rumah, sehingga para istri dan anak-anak tidak perlu menimba air lagi atau pergi ke sumber mata air untuk mencuci ataupun mengambil air bersih. Pada saat penelitian dilakukan, setiap hari air mengalir di rumah-rumah yang ada di Desa Saengga. Hanya saja untuk Desa Tanah Merah air dijadwal mengalir dua hari sekali karena jumlah penduduk di desa ini jauh lebih besar daripada jumlah penduduk di Saengga. Air bersih tersebut mengalir pada saat fasilitas penerangan juga telah menyala pada saat jam enam sore. Beberapa rumahtangga yang salah satu anggota keluarganya bekerja di LNG menggunakan mesin cuci untuk mencuci baju sehingga alokasi kerja untuk aktivitas mencuci menjadi berkurang.

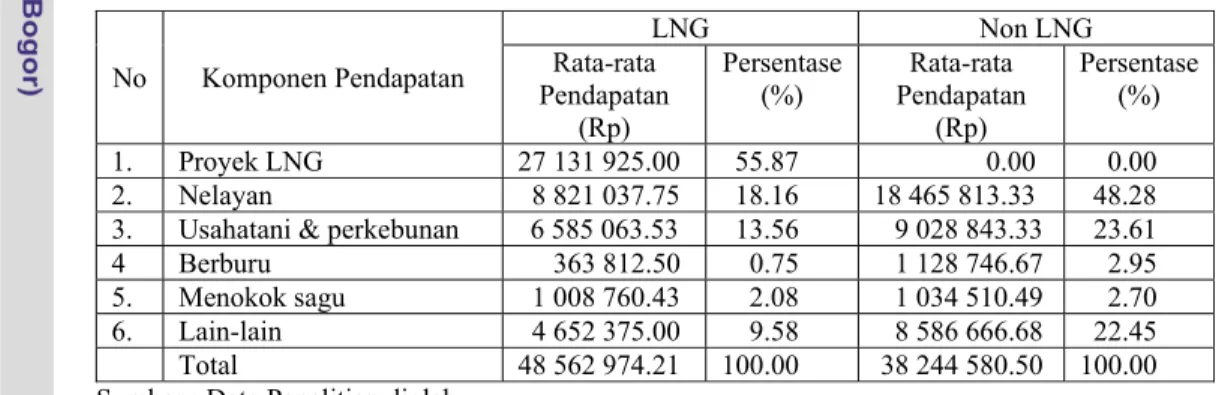

6.2. Kontribusi Pendapatan Tunai Masing-masing Kegiatan Produksi Rumahtangga

Sumber pendapatan tunai masing-masing rumahtangga responden berbeda-beda. Secara keseluruhan sumber pendapatan responden berasal dari upah kerja pada proyek LNG tangguh, usahatani tanaman pangan dan perkebunan, melaut, guru, berdagang, membuat perahu, meubel, berburu, menokok sagu dan

sebagai tukang chainsaw. Kontribusi pendapatan masing-masing kegiatan produksi rumahtangga dapat dilihat pada Tabel 23.

Tabel 23 menunjukkan bahwa untuk rumahtangga yang bekerja di LNG, sebagian besar pendapatannya diperoleh dari bekerja di proyek LNG, sedangkan untuk rumahtangga yang tidak bekerja di LNG sebagian besar pendapatannya diperoleh dari kegiatan perikanan. Rata-rata pendapatan dari kegiatan perikanan bisa mencapai Rp. 1 538 817.78 perbulannya untuk rumahtangga yang tidak bekerja di LNG dan Rp. 735 086.48 perbulannya untuk yang bekerja di LNG. Tinggi rendahnya pendapatan tersebut diakibatkan oleh tinggi rendahnya curahan kerja yang mereka curahkan pada kegiatan tersebut.

Tabel 23. Rata-rata Kontribusi Pendapatan Tunai Rumahtangga pada Masing-masing Kegiatan Produksi dalam Satu Tahun

No Komponen Pendapatan LNG Non LNG Rata-rata Pendapatan (Rp) Persentase (%) Pendapatan Rata-rata (Rp) Persentase (%) 1. Proyek LNG 27 131 925.00 55.87 0.00 0.00 2. Nelayan 8 821 037.75 18.16 18 465 813.33 48.28 3. Usahatani & perkebunan 6 585 063.53 13.56 9 028 843.33 23.61 4 Berburu 363 812.50 0.75 1 128 746.67 2.95 5. Menokok sagu 1 008 760.43 2.08 1 034 510.49 2.70 6. Lain-lain 4 652 375.00 9.58 8 586 666.68 22.45 Total 48 562 974.21 100.00 38 244 580.50 100.00 Sumber : Data Penelitian diolah

Pada rumahtangga yang tidak bekerja di LNG, pendapatan yang mereka peroleh dari semua sumber pendapatan yang bergantung pada potensi sumber daya alam lebih tinggi dibandingkan dengan yang bekerja di LNG. Sekalipun demikian total pendapatan pada rumahtangga yang bekerja di LNG Tangguh lebih tinggi karena adanya peningkatan penerimaan uang tunai dari kegiatan bekerja pada proyek LNG Tangguh.

Bila dikaitkan dengan Tabel 20 dan 21, secara keseluruhan Tabel 23 menunjukkan bahwa tinggi rendahnya pendapatan tunai sangat ditentukan oleh alokasi kerja pada masing-masing kegiatan. Semakin tinggi alokasi kerja pada kegiatan tertentu mengakibatkan pendapatan tunai yang diperoleh juga semakin tinggi. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa rumahtangga didalam mengalokasikan kerjanya sangat dipengaruhi oleh pendapatan tunai yang dapat diperoleh dari masing-masing kegiatan.

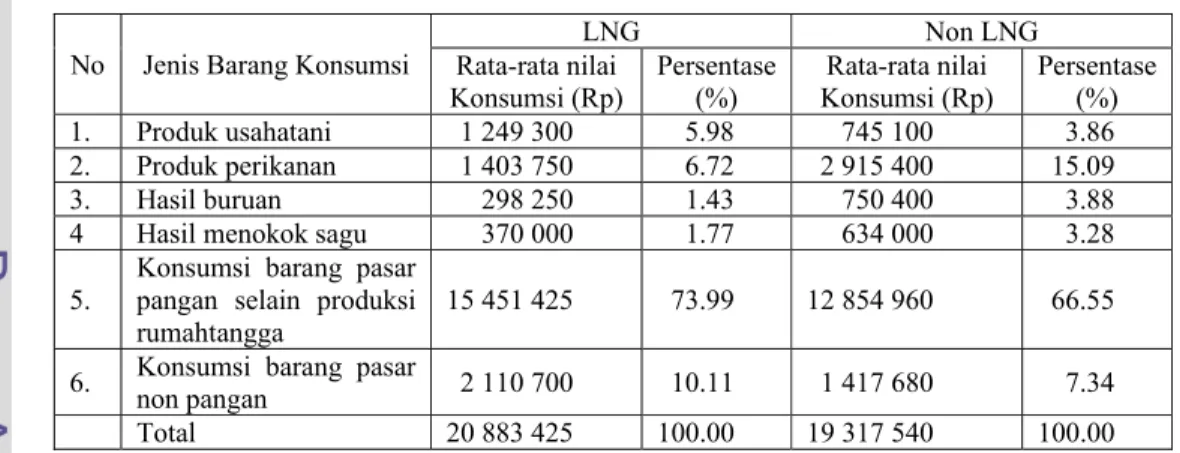

6.3. Konsumsi pada Rumahtangga Responden

Masing-masing rumahtangga responden mempunyai pola konsumsi yang berbeda-beda baik pada komoditi pangan maupun non pangan tergantung jumlah anggota keluarga dan gaya hidup masing-masing keluarga. Konsumsi pada rumahtangga responden dapat dilihat pada Tabel 24.

Tabel 24. Rata-rata Konsumsi Rumahtangga dalam Satu Tahun

No Jenis Barang Konsumsi Rata-rata nilai LNG Non LNG

Konsumsi (Rp) Persentase (%) Konsumsi (Rp) Rata-rata nilai Persentase (%) 1. Produk usahatani 1 249 300 5.98 745 100 3.86 2. Produk perikanan 1 403 750 6.72 2 915 400 15.09 3. Hasil buruan 298 250 1.43 750 400 3.88 4 Hasil menokok sagu 370 000 1.77 634 000 3.28 5. Konsumsi barang pasar pangan selain produksi

rumahtangga 15 451 425 73.99 12 854 960 66.55 6. Konsumsi barang pasar non pangan 2 110 700 10.11 1 417 680 7.34 Total 20 883 425 100.00 19 317 540 100.00 Sumber : Data Penelitian diolah

Konsumsi terbesar rumahtangga responden adalah konsumsi untuk bahan pangan, terutama bahan pangan yang berasal dari pasar baik pada rumahtangga yang bekerja di LNG maupun yang tidak bekerja di LNG. Hal ini disebabkan

harga-harga barang pasar untuk pangan di kedua desa penelitian lebih tinggi dibandingkan dengan harga normal yang berlaku di ibukota provinsi. Sebagai contoh, harga per kilogram gula pasir di ibukota provinsi mencapai Rp. 9 000 sedangkan di lokasi penelitian, harga gula pasir ¾ kg mencapai Rp. 10 000 dan harga minyak goreng 5 liter mencapai Rp. 80 000 sedangkan di ibukota provinsi sebesar Rp. 60 000. Tingginya harga bahan pangan di kedua desa ini merupakan konsekuensi dari biaya tataniaga yang juga meningkat yang harus ditanggung oleh para pedagang setempat.

Nilai konsumsi barang pasar pangan maupun non pangan pada rumahtangga yang bekerja di LNG Tangguh lebih besar dibandingkan pada rumahtangga yang tidak bekerja di LNG. Hal ini disebabkan rata-rata jumlah anggota keluarga dan jumlah balita rumahtangga yang bekerja di LNG lebih besar dibandingkan jumlah anggota keluarga dan balita rumahtangga yang tidak bekerja di LNG. Selain itu uang tunai yang diterima dari upah bekerja di LNG memungkinkan keluarga yang bekerja di LNG mempunyai tingkat konsumsi yang lebih tinggi karena tingkat pendapatan mereka lebih besar dari rumahtangga yang tidak bekerja di LNG. Untuk menyiasati kebutuhan konsumsi yang tinggi, rumahtangga yang tidak bekerja di LNG lebih banyak mengkonsumsi produk yang berasal dari produksi rumahtangga dan mengurangi konsumsi barang pasar untuk pangan dan non pangan. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya pendapatan tunai yang dimiliki rumahtangga mempengaruhi tinggi rendahnya konsumsi suatu rumahtangga terhadap barang pasar maupun produk-produk yang dihasilkan rumahtangga pada berbagai aktivitas produksi.

6.4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konsumsi dan Penerimaan Rumahtangga

Dalam rangka mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi dan penerimaan rumahtangga responden yang bekerja di LNG Tangguh dilakukan pendugaan model dengan menggunakan metode 2SLS pada program SAS 9.1 melalui prosedur PROC SYSLIN. Dari hasil pendugaan model tersebut dilakukan analisis berdasarkan nilai koefisien determinasi (R2) untuk mengetahui keragaan masing-masing peubah endogen dapat dijelaskan oleh peubah penjelas yang ada di dalam model yang dibangun. Nilai statistik uji-F juga dilakukan untuk mengetahui pengaruh peubah penjelas secara bersama-sama terhadap peubah endogen, sedangkan untuk mengetahui pengaruh masing-masing peubah penjelas terhadap variabel endogen dilakukan uji-t.

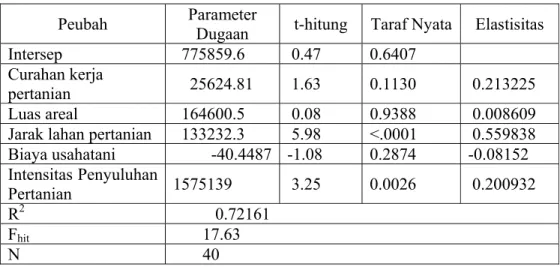

6.4.1. Penerimaan Pertanian

Hasil pendugaan parameter penerimaa pertanian dapat dilihat pada Tabel 25. Hasil pendugaan parameter persamaan penerimaan pertanian mempunyai koefisien determinan (R2) sebesar 0.72161, yang menunjukkan bahwa keragaman penerimaan pertanian dapat dijelaskan oleh peubah bebas curahan kerja pertanian rumahtangga (CKU), luas areal (LA), jarak lahan pertanian (JRL), biaya usahatani (BU) dan intensitas penyuluhan pertanian (IPP) sebesar 72.16 persen. Nilai uji F-hitung adalah 17.63 berpengaruh nyata pada taraf α = 1 persen, yang menjelaskan bahwa seluruh peubah bebas tersebut dapat menjelaskan dengan baik perilaku penerimaan pertanian.

Tabel 25. Hasil Pendugaan Parameter Penerimaan Pertanian Rumahtangga Responden

Peubah Parameter Dugaan t-hitung Taraf Nyata Elastisitas Intersep 775859.6 0.47 0.6407

Curahan kerja

pertanian 25624.81 1.63 0.1130 0.213225 Luas areal 164600.5 0.08 0.9388 0.008609 Jarak lahan pertanian 133232.3 5.98 <.0001 0.559838 Biaya usahatani -40.4487 -1.08 0.2874 -0.08152 Intensitas Penyuluhan Pertanian 1575139 3.25 0.0026 0.200932 R2 0.72161 Fhit 17.63 N 40

Seluruh peubah bebas yang ada di dalam persamaan tersebut mempunyai tanda yang sesuai dengan yang diharapkan. Curahan kerja pertanian mempunyai tanda positif, dimana semakin tinggi curahan kerja pada kegiatan pertanian maka ada kecenderungan produksi pertanian juga semakin tinggi sehingga penerimaan pertanian juga semakin tinggi. Sekalipun demikian, penerimaan pertanian tidak responsif terhadap curahan kerja pada kegiatan pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya peningkatan alokasi kerja pada kegiatan tersebut tidak membawa perubahan yang besar pada penerimaan pertanian. Satu persen perubahan alokasi kerja hanya meningkatkan penerimaan pertanian sebesar 0.21 persen. Hal ini terlihat pada setiap peningkatan satu hari orang kerja hanya meningkatkan penerimaan pertanian sebesar Rp. 25 624. 81, yang menunjukkan bahwa produktifitas kerja di pertanian per hari orang kerja cukup rendah dibandingkan dengan kegiatan produktif lainnya.

Luas areal bertanda positif yang menunjukkan bahwa semakin tinggi lahan yang dikelola rumahtangga maka produksi pertanian juga semakin tinggi sehingga

penerimaan rumahtangga juga meningkat. Hanya saja penerimaan pertanian juga tidak responsif terhadap luas areal yang diusahakan. Meningkatnya luas areal sebesar satu persen hanya meningkatkan penerimaan pertanian sebesar 0.008 persen. Hal ini mengindikasikan rendahnya produktifitas lahan di daerah tersebut, karena sistem bercocok tanam yang dilakukan masih sangat sederhana tanpa ditunjang input-input pertanian seperti pupuk yang dapat mendorong terjadinya peningkatan produktifitas lahan. Rendahnya penggunaan input-input pertanian yang diperlukan untuk meningkatkan produktifitas lahan disebabkan akses rumahtangga terhadap input-input tersebut sangat rendah, karena desa tersebut merupakan salah satu desa yang cukup terisolasi sebelum adanya proyek. Akses ke desa lain ataupun ibukota distrik maupun kabupaten hanya bisa ditempuh dengan menggunakan transportasi laut berupa long boat milik pribadi atau speed boat milik perusahaan. Selain itu lembaga-lembaga pertanian yang menjual input-input pertanian belum ada di kedua desa yang menjadi lokasi penelitian.

Jarak lahan pertanian mempunyai tanda positif bertolak belakang dengan yang diharapkan. Dimana semakin jauh jarak lahan pertanian yang dimiliki, maka semakin tinggi penerimaan rumahtangga. Penduduk di lokasi penelitian umumnya mempunyai lebih dari satu fragmen lahan pertanian. Fragmen lahan pertanian tanaman jangka pendek yang dikelola untuk menghasilkan kebutuhan rumahtangga biasanya hanya berjarak dua hingga lima meter dari rumah, sedangkan untuk lahan tanaman jangka panjang ada yang dekat dengan rumah, tetapi umumnya agak jauh dari rumah. Sekalipun demikian, banyak penduduk yang memanfaatkan semua lahan tersebut untuk menanam kedua jenis tanaman

tersebut pada kedua lahan yang ada. Selain itu, ada juga rumahtangga yang memiliki lahan kelapa sawit di Desa Tofoi yang bila ditempuh dengan menggunakan long boat, bisa mencapai satu hingga dua jam perjalanan, sedangkan bila berjalan kaki bisa enam hingga delapan jam perjalanan. Rumahtangga yang belum mengelola sendiri lahan kelapa sawitnya, umumnya setiap bulan mereka menerima uang tunai dari perusahaan kelapa sawit sebesar Rp. 500 000 hingga Rp. 600 000, sedangkan yang telah mengelola sendiri bisa menerima penerimaan tunai sebesar Rp. 3 000 000 hingga Rp. 6 000 000 per bulan. Oleh karena itu sebenarnya penerimaan produk pertanian yang terbesar adalah dari kelapa sawit yang arealnya jauh dari lokasi pemukiman penduduk. Hal ini mengakibatkan secara signifikan jarak lahan mempengaruhi penerimaan pertanian secara positif. Perhitungan lebih lanjut menunjukkan bahwa penerimaan pertanian tidak respon terhadap jarak lahan pertanian. Satu persen peningkatan jarak lahan hanya meningkatkan penerimaan pertanian sebesar 0.56 persen. Artinya bahwa penerimaan pertanian di lokasi yang jauh sangat tergantung dengan jenis komoditi yang diusahakan.

Biaya usahatani yang dikeluarkan oleh petani adalah biaya tetap berupa biaya penyusutan alat pertanian yang dialokasikan untuk membeli peralatan pertanian yang mereka gunakan. Mereka tidak mengeluarkan biaya untuk pembelian bibit maupun pupuk dan obat-obatan sehingga tidak ada biaya variabel yang dikeluarkan untuk kegiatan pertanian. Hal ini sebenarnya menunjukkan bahwa investasi rumahtangga terhadap kegiatan pertanian masih sangat rendah. Biaya usahatani mempunyai tanda negatif, artinya semakin bertambah biaya

usahatani akan berpengaruh terhadap penurunan penerimaan dari kegiatan pertanian karena akan mengurangi penerimaan yang diperoleh oleh setiap rumahtangga. Sekalipun demikian, biaya tetap yang dikeluarkan oleh mereka sangat membantu dalam proses produksi terutama untuk pengolahan lahan, karena ada kecenderungan bahwa rumahtangga yang melakukan pengolahan lahan dengan mencangkul lahan dan membuat bedengan produksi pertanian mereka jauh lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak mengolah lahan. Masyarakat di lokasi penelitian boleh dikatakan telah terampil menggunakan cangkul dan membuat bedengan karena sebelum ada proyek LNG Tangguh mereka rutin mendapat penyuluhan yang berkaitan dengan pertanian. Umumnya pekerjaan yang dilakukan oleh kepala keluarga (suami) pada kegiatan pertanian adalah membuka lahan dan mengolahnya, sementara untuk kegiatan penanaman dan pemeliharaan biasanya dikerjakan bersama-sama oleh suami dan istri beserta anggota keluarga lainnya yang terlibat. Bila lahan yang diusahakan tidak diolah terlebih dahulu, maka produksinya juga tidak sebesar bila lahan tersebut diolah. Pengolahan lahan yang dilakukan di daerah penelitian umumnya adalah dengan mencangkul lahan tersebut dan membuat bedeng. Penduduk di lokasi penelitian telah terbiasa menggunakan cangkul untuk mengolah lahan pertanian mereka, sehingga sistem bercocok tanam mereka sedikit lebih maju dibandingkan sistem bercocok tanam masyarakat lokal di daerah Papua lainnya yaitu di Kecamatan Ransiki yang diteliti oleh Suprapto (2001). Artinya bahwa sebenarnya peningkatan produksi pertanian lebih disebabkan oleh cara bercocok tanam yang lebih baik yang ditunjang dengan peralatan atau teknologi yang memadai.

Perhitungan lebih lanjut menunjukkan bahwa penerimaan pertanian tidak respon terhadap biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan tersebut. Biaya pertanian yang meningkat satu persen hanya menurunkan penerimaan pertanian sebesar 0.08 persen sehingga bukan merupakan kendala yang berarti didalam meningkatkan penerimaan pertanian.

Dalam meningkatkan produksi pertanian di Papua peran penyuluh pertanian masih sangat penting dan diperlukan. Intensitas penyuluhan pertanian mempunyai tanda positif seperti yang diharapkan. Artinya semakin intensif setiap rumahtangga mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian akan meningkatkan penerimaan pertanian. Hal ini diduga disebabkan semakin banyak mereka mengikuti kegiatan penyuluhan maka pengetahuan mereka mengenai cara bercocok tanam akan semakin baik sehingga mereka dapat meningkatkan produksi pertanian mereka. Kemampuan mereka berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya yang diperoleh membuat mereka mampu mengelola pertanian mereka dengan lebih baik. Penyuluhan yang diberikan umumnya adalah cara bercocok tanam seperti membuat bedeng, memanfaatkan pupuk alam, cara menanam dan lain sebagainya. Institusi yang memberikan penyuluhan berasal dari perguruan tinggi dan institusi terkait lainnya seperti Universitas Negeri Papua, penyuluh lapang dari Kabupaten Fak Fak dan lain sebagainya. Perhitungan lebih lanjut menunjukkan bahwa penerimaan pertanian tidak respon terhadap intensitas penyuluhan pertanian, dimana satu persen peningkatan frekuensi mengikuti penyuluhan pertanian hanya meningkatkan penerimaan pertanian sebesar 0.2 persen. Hal ini menunjukkan bahwa intensitas penyuluhan

pertanian bukan merupakan peubah yang secara langsung dapat meningkatkan penerimaan pertanian tanpa adanya perubahan cara bercocok tanam dari setiap rumahtangga. Oleh karena itu untuk meningkatkan penerimaan rumahtangga dari kegiatan pertanian sangat diperlukan partisipasi aktif dari setiap rumahtangga untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh ketika mengikuti penyuluhan.

6.4.2. Penerimaan Produk Perikanan

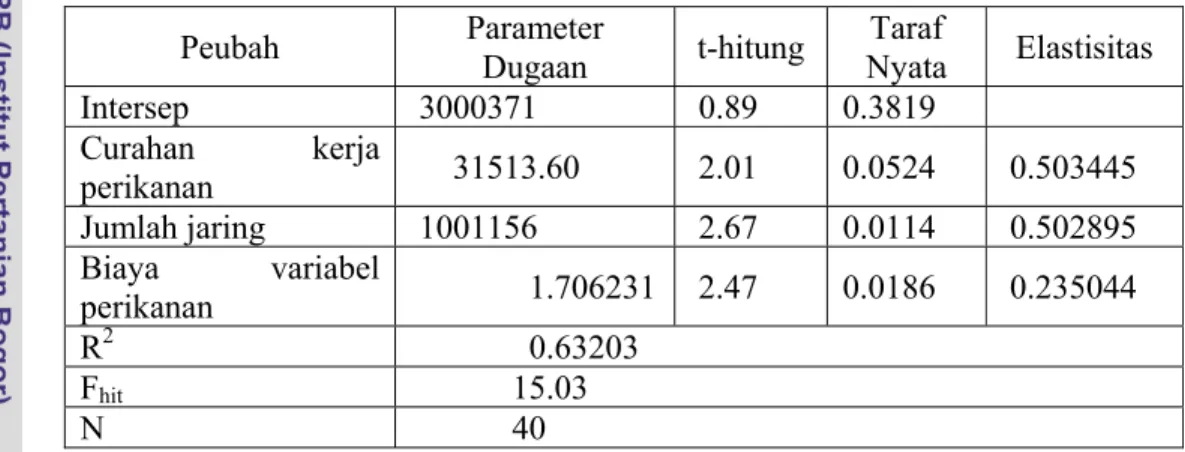

Hasil pendugaan persamaan penerimaan perikanan mempunyai koefisien determinan (R2) sebesar 63.203 dan nilai F-hitung sebesar 15.03 pada taraf α = 1 persen, yang menunjukkan bahwa secara bersama-sama peubah bebas dalam persamaan tersebut dapat menjelaskan keragaman penerimaan perikanan sebesar 63.20 persen dan pada taraf kepercayaan α = 1 persen, peubah penjelas dalam persamaan tersebut dapat menjelaskan dengan sangat baik perilaku penerimaan perikanan rumahtangga. Ketiga peubah penjelas tersebut antara lain curahan kerja perikanan rumahtangga (CKL), jumlah jaring (JJ) dan biaya variabel yang dikeluarkan untuk kegiatan tersebut (BVI). Semua peubah penjelas yang ada dalam persamaan tersebut mempunyai tanda yang sesuai dengan hipotesis.

Curahan kerja perikanan rumahtangga bertanda positif sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi curahan kerja yang dicurahkan untuk melaut maka ada kecenderungan hasil yang diperoleh juga semakin meningkat sehingga penerimaan rumahtangga juga meningkat. Hal ini juga menunjukkan bahwa keputusan untuk meningkatkan penerimaan rumahtangga, tergantung kepada seberapa besar alokasi tenaga kerja yang dapat

dicurahkan untuk kegiatan tersebut. Bila dibandingkan dengan penerimaan yang diperoleh dari kegiatan pertanian perhari orang kerja yang dicurahkan, maka penerimaan dari kegiatan perikanan lebih tinggi Rp. 5 888.79. Hal ini menunjukkan produktifitas kerja pada kegiatan perikanan lebih tinggi dibandingkan di pertanian, sehingga tidak mengherankan bila rumahtangga lebih banyak mengalokasikan kerja mereka pada kegiatan perikanan. Sekalipun demikian bila dihubungkan dengan penerimaan per hari orang kerja pada kegiatan perikanan sebesar Rp. 31 513.60 dengan harga udang per kg sebesar Rp. 35 000 pada saat penelitian ini dilakukan, maka sebenarnya jumlah udang yang dapat diperoleh setiap hari orang kerja tidak mencapai satu kilogram. Bila dikaitkan dengan aktivitas perusahaan LNG Tangguh yang mengakibatkan berkurangnya akses penduduk setempat pada wilayah penangkapan yang sering mereka manfaatkan untuk melaut, maka hal tersebut berdampak langsung terhadap penurunan penerimaan perikanan. Berdasarkan perhitungan lebih lanjut diketahui bahwa penerimaan perikanan tidak respon terhadap alokasi kerja pada kegiatan tersebut. Peningkatan alokasi kerja sebesar satu persen hanya akan meningkatkan penerimaan dari kegiatan perikanan sebesar 0.5 persen.

Alokasi kerja yang besar dan didukung oleh penggunaan jaring yang memadai berdampak positif terhadap peningkatan penerimaan dari kegiatan perikanan. Jumlah jaring bertanda positif sesuai dengan yang diharapkan dan berpengaruh nyata pada taraf α = 5 persen. Artinya bahwa semakin banyak jaring (trammel net) yang digunakan maka semakin tinggi produksi yang bisa dihasilkan sehingga penerimaan rumahtangga juga semakin meningkat. Hal ini

menunjukkan bahwa tinggi rendahnya penerimaan dari kegiatan penangkapan udang maupun ikan sangat tergantung dari jumlah jaring yang dimiliki oleh masing-masing rumahtangga atau dengan kata lain produktifitas jaring mempunyai peranan yang penting didalam meningkatkan penerimaan dari kegiatan perikanan. Rata-rata jumlah jaring yang dimiliki masing-masing rumahtangga adalah 5.73. Perhitungan selanjutnya menunjukkan bahwa penerimaan perikanan tidak respon terhadap jumlah jaring yang dimiliki. Setiap peningkatan satu persen jumlah jaring yang digunakan hanya meningkatkan penerimaan perikanan sebesar 0.50 persen. Hal ini mengindikasikan terbatasnya jumlah tangkapan yang diperoleh akibat terbatasnya wilayah penangkapan karena adanya larangan bagi penduduk setempat untuk melaut di sekitar lokasi pembangunan proyek.

Biaya variabel pada kegiatan perikanan yang dikeluarkan umumnya adalah biaya untuk membeli bensin dan mata kail. Bagi rumahtangga yang menggunakan perahu bermotor sekali melaut bisa menghabiskan bensin berkisar lima hingga dua puluh liter. Harga per liter bensin murni pada saat penelitian ini dilakukan adalah Rp. 12 000, sehingga umumnya mereka hanya melaut pada saat musim udang, yaitu pada awal bulan dan tengah bulan. Semakin jauh mereka melaut maka semakin tinggi jumlah udang dan ikan yang dapat diperoleh dengan konsekuensi biaya variabel yang dikeluarkan juga semakin meningkat. Artinya bahwa biaya variabel berupa bahan bakar seperti bensin dan solar merupakan input yang sangat penting didalam meningkatkan penerimaan dari kegiatan perikanan. Harga bahan bakar yang tinggi tersebut membuat mereka sangat

memperhitungkan penggunaan bensin yang mereka gunakan dengan penerimaan yang mereka peroleh untuk menghindari kerugian. Perhitungan selanjutnya menunjukkan bahwa penerimaan pada kegiatan perikanan tidak respon terhadap biaya variabel yang dikeluarkan, dimana satu persen peningkatan biaya variabel hanya akan meningkatkan penerimaan perikanan sebesar 0.23 persen. Hal ini juga mengindikasikan terbatasnya wilayah penangkapan.

Tabel 26. Hasil Pendugaan Parameter Penerimaan Perikanan Rumahtangga Responden

Peubah Parameter Dugaan t-hitung Nyata Taraf Elastisitas Intersep 3000371 0.89 0.3819 Curahan kerja perikanan 31513.60 2.01 0.0524 0.503445 Jumlah jaring 1001156 2.67 0.0114 0.502895 Biaya variabel perikanan 1.706231 2.47 0.0186 0.235044 R2 0.63203 Fhit 15.03 N 40

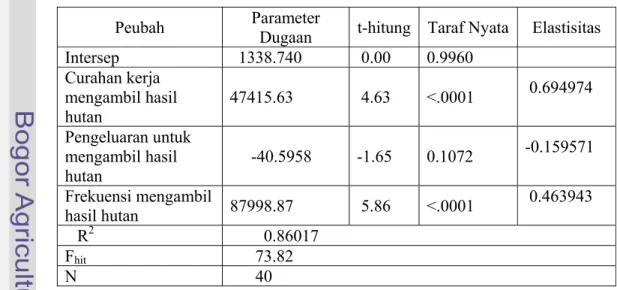

6.4.3. Penerimaan dari Kegiatan Mengambil Hasil Hutan

Dalam penelitian ini, kegiatan mengambil hasil hutan adalah kegiatan menokok sagu dan berburu. Kedua kegiatan tersebut dalam penelitian ini dijadikan satu persamaan dengan alasan bahwa kedua kegiatan tersebut sering dilakukan secara bersamaan. Pada saat suami dan istri pergi ke hutan, setelah mencari dan menebang pohon sagu, biasanya kepala keluarga melanjutkan aktivitasnya dengan berburu. Sementara suaminya berburu, istrinya memangkur

sagu dan menapisnya. Hasil pendugaan parameter penerimaan dari kegiatan mengambil hasil hutan dapat dilihat pada Tabel 27.

Hasil pendugaan penerimaan kegiatan mengambil hasil hutan mempunyai koefisien determinan (R2) sebesar 0.86017. Hal ini menunjukkan bahwa keragaman penerimaan dari kegiatan mengambil hasil hutan dapat dijelaskan oleh peubah bebas yang ada dalam persamaan tersebut sebesar 86.02 persen. Nilai uji F-hitung adalah 73.82 berpengaruh nyata pada taraf kepercayaan α = 1 persen yang menunjukkan bahwa secara bersama-sama, peubah bebas yang ada dalam persamaan tersebut dapat menjelaskan dengan sangat baik perilaku penerimaan dari kegiatan mengambil hasil hutan. Adapun peubah bebas yang terdapat dalam persamaan tersebut antara lain curahan kerja mengambil hasil hutan (CKH), pengeluaran untuk mengambil hasil hutan (PH) dan frekuensi mengambil hasil hutan (FH).

Tabel 27. Hasil Pendugaan Parameter Penerimaan dari Kegiatan Mengambil Hasil Hutan Rumahtangga Responden

Peubah Parameter Dugaan t-hitung Taraf Nyata Elastisitas Intersep 1338.740 0.00 0.9960 Curahan kerja mengambil hasil hutan 47415.63 4.63 <.0001 0.694974 Pengeluaran untuk mengambil hasil hutan -40.5958 -1.65 0.1072 -0.159571 Frekuensi mengambil hasil hutan 87998.87 5.86 <.0001 0.463943 R2 0.86017 Fhit 73.82 N 40

Curahan kerja mengambil hasil hutan mempunyai tanda sesuai dengan yang diharapkan yaitu positif dan berpengaruh nyata pada taraf α = 1 persen. Hal ini memberikan gambaran bahwa penerimaan dari kegiatan mengambil hasil hutan akan semakin tinggi bila curahan kerja yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut juga semakin tinggi. Hal ini juga menunjukkan bahwa keputusan rumahtangga untuk meningkatkan penerimaan dari kegiatan mengambil hasil hutan sangat tergantung dari seberapa besar curahan kerja yang dapat dialokasikan untuk kegiatan tersebut. Perhitungan lebih lanjut menunjukkan bahwa penerimaan dari kegiatan mengambil hasil hutan tidak respon terhadap curahan kerja pada kegiatan tersebut. Peningkatan satu persen alokasi kerja pada kegiatan mengambil hasil hutan hanya akan meningkatkan penerimaan pada kegiatan tersebut sebesar 0.69 persen. Kondisi ini menggambarkan dua hal, pertama semakin terbatasnya jumlah buruan akibat berkurangnya akses penduduk pada hutan yang selama ini menjadi lokasi berburu karena telah menjadi areal pembangunan proyek. Kedua, semakin jauh dusun sagu tempat penduduk menokok sagu akibat berkurangnya akses penduduk pada hutan yang selama ini menjadi lokasi menokok sagu.

Pengeluaran mengambil hasil hutan mempunyai tanda yang bertolak belakang dengan yang diharapkan yaitu negatif, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh rumahtangga untuk mengambil hasil hutan akan semakin mengurangi penerimaan dari kegiatan tersebut. Artinya bahwa keputusan rumahtangga untuk meningkatkan penerimaan dari kegiatan tersebut harus mempertimbangkan pengeluarannya. Pengeluaran untuk kegiatan ini umumnya adalah untuk membeli peralatan yang diperlukan

untuk mengambil hasil hutan seperti kain untuk menapis sagu, parang, kapak, dan tombak untuk berburu dan menokok sagu. Peralatan-peralatan tersebut merupakan peralatan yang sangat sederhana sehingga tidak mempengaruhi besar kecilnya penerimaan pada kegiatan tersebut secara signifikan.

Frekuensi mengambil hasil hutan mempunyai tanda yang sesuai dengan yang diharapkan dan berpengaruh nyata pada taraf α = 1 persen. Artinya semakin tinggi frekuensi mengambil hasil hutan yang dilakukan oleh rumahtangga, maka penerimaan dari kegiatan tersebut juga akan meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan rumahtangga untuk meningkatkan penerimaan dari kegiatan mengambil hasil hutan sangat dipengaruhi oleh frekuensi kegiatan tersebut sepanjang tahun. Perhitungan lebih lanjut menunjukkan bahwa penerimaan dari kegiatan mengambil hasil hutan tidak respon terhadap frekuensi mengambil hasil hutan. Hal ini menunjukkan bahwa sekalipun frekuensi mengambil hasil hutan tinggi tetapi dengan semakin terbatasnya wilayah berburu dan menokok sagu maka jumlah sagu dan buruan yang dihasilkan juga tidak besar.

6.4.4. Curahan Kerja Pertanian

Dari hasil pendugaan yang dilakukan, persamaan penerimaan dari curahan kerja pertanian mempunyai koefisien determinan sebesar 0.50185 dan mempunyai nilai uji F-hitung 4.61 yang perpengaruh nyata pada taraf α = 1 persen. Artinya bahwa keragaman curahan kerja pertanian dapat dijelaskan oleh peubah bebas yang ada sebesar 50.18 persen dan peubah-peubah tersebut dapat

menjelaskan dengan sangat baik perilaku curahan kerja pertanian rumahtangga. Peubah-peubah bebas tersebut adalah Proporsi Cash Income dari Proyek (PCIP), Jumlah Komoditi Pertanian (JKU), Total Waktu yang Dicurahkan Rumahtangga (TWR), Luas Areal (LA), curahan kerja pada kegiatan perikanan (CKL), curahan kerja di proyek (CKP) dan curahan kerja pada kegiatan rumahtangga (CKR).

Tabel 28 menunjukkan bahwa seluruh peubah bebas yang terdapat di dalam persamaan tersebut mempunyai tanda sesuai dengan yang diharapkan. Proporsi cash income dari proyek LNG Tangguh yang semakin tinggi mendorong rumahtangga mengurangi aktivitas produksi mereka pada kegiatan pertanian. Artinya bahwa perilaku rumahtangga didalam mengalokasikan kerjanya pada kegiatan pertanian secara langsung dipengaruhi oleh seberapa besar proporsi cash income dari proyek di dalam keseluruhan pendapatan tunai yang dimiliki rumahtangga. Hal ini terjadi karena perhari orang kerja di proyek memberikan kontribusi yang lebih besar daripada kegiatan pertanian yaitu rata-rata sebesar Rp. 79 799.78, sehingga merupakan pilihan rasional bila mereka beralih ke proyek, sayangnya secara statistik peubah bebas ini tidak mempengaruhi alokasi kerja di pertanian secara signifikan. Penerimaan tunai tersebut digunakan untuk membeli kebutuhan keluarga berupa bahan pangan maupun non pangan. Kemampuan mereka untuk membeli bahan pangan pokok seperti beras cenderung membuat mereka beralih dari mengkonsumsi ubi-ubian maupun sagu ke mengkonsumsi nasi. Hal ini mengakibatkan alokasi kerja mereka untuk kegiatan menanam ubi-ubian menjadi berkurang dan dialihkan pada kegiatan mengelola kelapa sawit. Sekalipun demikian, setiap rumahtangga tetap mengalokasikan

kerjanya untuk kegiatan pertanian, karena merupakan sumber pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan keluarga.

Penurunan alokasi kerja pada kegiatan pertanian akibat peningkatan pendapatan tunai di proyek secara tidak langsung mengakibatkan penerimaan pada kegiatan pertanian juga menurun. Perhitungan selanjutnya menunjukkan bahwa alokasi kerja pada kegiatan pertanian tidak respon terhadap proporsi pendapatan tunai dari proyek. Hal ini menunjukkan bahwa sekalipun alokasi kerja rumahtangga menurun pada kegiatan pertanian akibat adanya pendapatan tunai dari proyek tetapi rumahtangga tetap bercocok tanam karena merupakan sumber pemenuhan kebutuhan pangan mereka.

Tabel 28. Hasil Pendugaan Parameter dari Curahan Kerja Pertanian Rumahtangga Responden

Peubah Parameter Dugaan t-hitung Taraf Nyata Elastisitas Intersep -28.2214 -0.36 0.7190

Proporsi cash income

proyek -0.03210 -0.03 0.9736 -0.028397 Jumlah komoditi

pertanian 15.35306 2.13 0.0410 0.635543 Total waktu yang

dicurahkan

0.261376 1.68 0.1035 3.949292 Luas areal 24.44893 1.04 0.3067 0.154243 Curahan kerja

perikanan -0.53777 -2.41 0.0217 -0.971861 Curahan kerja proyek -0.23298 -1.03 0.3105 -1.213657 Curahan kerja rumahtangga -0.18498 -1.06 0.2979 -1.088184 R2 0.50185 Fhit 4.61 N 40

Jumlah komoditi pertanian berpengaruh nyata pada taraf α = 5 persen. Semakin bervariasi komoditi pertanian yang diusahakan, secara langsung semakin meningkatkan curahan kerja rumahtangga pada kegiatan pertanian dan secara tidak langsung meningkatkan penerimaan pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku curahan kerja rumahtangga untuk kegiatan pertanian dipengaruhi oleh keputusan rumahtangga untuk mengusahakan seberapa banyak komoditi pada lahan pertanian mereka. Perhitungan lebih lanjut menunjukkan bahwa alokasi kerja pada kegiatan pertanian tidak respon terhadap jumlah komoditi pertanian yang diusahakan. Hal ini disebabkan dalam satu luasan lahan yang diusahakan terdiri dari banyak komoditi yang diusahakan secara campuran oleh sebagian besar rumahtangga sehingga tidak membutuhkan alokasi kerja yang tinggi.

Total waktu yang dialokasikan rumahtangga untuk kegiatan produktif mempengaruhi distribusi kerja pada masing-masing kegiatan produksi termasuk pada kegiatan pertanian. Semakin tinggi waktu yang dialokasikan oleh setiap anggota rumahtangga, maka ada kecenderungan semakin tinggi pula alokasi kerja untuk kegiatan pertanian. Perhitungan selanjutnya menunjukkan bahwa alokasi kerja pada kegiatan pertanian respon terhadap total waktu yang dicurahkan untuk masing-masing kegiatan di dalam rumahtangga. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan waktu yang dapat dialokasikan oleh setiap anggota rumahtangga yang merupakan tenaga kerja potensial memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan alokasi kerja pada kegiatan pertanian.

Luas areal mempunyai tanda positif sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini memberikan gambaran bahwa semakin luas areal pertanian yang diusahakan

suatu rumahtangga secara langsung meningkatkan curahan kerja rumahtangga pada kegiatan tersebut, sehingga keputusan rumhtangga untuk mengalokasikan curahan kerjanya cenderung dipengaruhi oleh besar kecilnya kepemilikan lahan. Setelah adanya pembebasan lahan yang dilakukan oleh pihak proyek LNG Tangguh untuk kontruksi proyek, maka lahan pertanian yang produktif yang dimiliki masyarakat menjadi berkurang. Masing-masing keluarga yang tidak mempunyai hak ulayat di daerah tersebut hanya memiliki lahan milik sendiri untuk tanaman jangka pendek sebesar 300 m2 dan lahan jangka panjang sebesar 2000 m2 setelah pembangunan proyek tersebut. Hanya saja biasanya mereka meminjam tanah hak ulayat milik pemegang hak ulayat terbesar di desa tersebut untuk mengusahakan komoditi pertanian yang ingin mereka usahakan. Selain itu umumnya mereka memiliki areal kelapa sawit yang berlokasi di Desa Tofoi yang mempunyai luasan berkisar satu hektar hingga dua hektar sehingga rata-rata kepemilikan lahan bisa mencapai 0.4 hektar. Dalam penelitian ini, lahan pertanian yang jauh dari pemukiman penduduk adalah lahan kelapa sawit. Bagi rumahtangga yang belum mengelola sendiri lahan kelapa sawitnya, mereka hanya

ke Desa Tofoi untuk mengambil uang hasil panen sebesar kurang lebih Rp. 500 000 hingga Rp. 600 000, tetapi bagi rumahtangga yang telah mengelola

kelapa sawitnya sendiri, tiap bulan mereka ke Desa Tofoi bisa satu hingga dua kali untuk memanen hasil kelapa sawit mereka. Umumnya mereka bekerja setiap satu kali panen adalah selama 3 hari di desa tersebut, setelah itu mereka kembali ke desa asal mereka. Adapun aktivitas yang mereka lakukan di sana hanyalah membersihkan rumput, memanen kelapa sawit dan menjualnya ke perusahaan

kelapa sawit yang ada di desa tersebut. Perhitungan selanjutnya menunjukkan bahwa alokasi kerja pada kegiatan pertanian tidak respon terhadap luas areal yang diusahakan. Hal sangat terkait dengan tingkat kesuburan lahan di daerah tersebut dan terbatasnya akses terhadap input-input pertanian, sehingga rumahtangga dalam mengusahakan usahataninya cenderung lebih diarahkan untuk tujuan konsumsi sendiri sehingga alokasi kerjanya juga tidak terlalu besar.

Semakin tinggi alokasi kerja yang dicurahkan oleh rumahtangga pada kegiatan perikanan secara langsung akan mengurangi alokasi kerja untuk kegiatan pertanian dan secara tidak langsung menurunkan penerimaan dari pertanian. Kegiatan perikanan merupakan sumber penerimaan uang tunai terbesar kedua setelah upah dari proyek sehingga ada kecenderungan rumahtangga lebih memilih mengalokasikan kerja mereka lebih banyak pada kegiatan tersebut. Perhitungan selanjutnya menunjukkan bahwa alokasi kerja pada kegiatan pertanian tidak respon terhadap curahan kerja perikanan. Hal ini menunjukkan bahwa sekalipun alokasi kerja pada kegiatan pertanian menurun akibat peningkatan alokasi kerja pada kgiatan perikanan, tetapi perubahan tersebut tidak terlalu besar karena dalam aktivitas melaut tidak dilakukan secara terus menerus selama satu bulan.

Curahan kerja pada proyek LNG Tangguh secara langsung mengakibatkan alokasi kerja untuk kegiatan pertanian juga cenderung menurun sehingga secara tidak langsung menurunkan penerimaan pada kegiatan pertanian. Keterbatasan tenaga kerja produktif didalam keluarga dan keterbatasan waktu yang dimiliki masing-masing rumahtangga mendorong rumahtangga untuk cenderung mengalokasikan kerja mereka pada kegiatan yang menghasilkan uang tunai lebih

besar. Perhitungan lebih lanjut menunjukkan bahwa alokasi kerja pada kegiatan pertanian respon terhadap curahan kerja di proyek. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan bekerja di proyek mempunyai dampak yang besar terhadap penurunan alokasi kerja pada kegiatan pertanian sehingga penerimaannya juga secara tidak langsung mengalami penurunan.

Peranan istri cukup besar didalam kegiatan pertanian secara keseluruhan, dimana rata-rata curahan kerja pertahunnya adalah 31.48 HOK dan suami 26.13 HOK. Di sisi lain, peran istri pada kegiatan rumahtangga juga sangat tinggi, sehingga peningkatan alokasi kerja di rumahtangga akan menurunkan alokasi kerja di pertanian dan secara tidak langsung akan menurunkan penerimaan di pertanian. Perhitungan lebih lanjut menunjukkan bahwa alokasi kerja pada kegiatan pertanian mempunyai respon yang negatif terhadap curahan kerja rumahtangga. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan istri untuk lebih banyak mengalokasikan kerjanya pada kegiatan rumahtangga berdampak terhadap penurunan alokasi kerja pada kegiatan pertanian. Keputusan tersebut umumnya sangat dipengaruhi oleh jumlah balita di dalam setiap rumahtangga.

6.4.5. Curahan Kerja Perikanan

Koefisien determinan adalah 0.73982 yang berarti bahwa keragaman curahan kerja perikanan dapat dijelaskan oleh peubah bebas yang ada di dalam persamaan tersebut sebesar 73.98 persen. Nilai uji F-hitung adalah 13.00 dan berpengaruh nyata pada taraf α = 1 persen yang menunjukkan bahwa semua

peubah bebas yang ada di dalam persamaan tersebut secara bersama-sama dapat menjelaskan dengan sangat baik perilaku curahan kerja perikanan.

Hasil estimasi perilaku curahan kerja rumahtangga dapat dilihat pada Tabel 29. Proporsi cash income dari proyek mempunyai tanda negatif sesuai dengan yang diharapkan. Dimana semakin tingggi proporsi cash income dari proyek, secara langsung akan menurunkan curahan kerja di bidang perikanan dan secara tidak langsung menurunkan penerimaan perikanan. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan rumahtangga didalam mengalokasikan waktu kerjanya untuk kegiatan perikanan dipengaruhi oleh pendapatan tunai yang diterima oleh masing-masing-rumahtangga dari kegiatan di proyek LNG Tangguh. Perhitungan lebih lanjut menunjukkan bahwa curahan kerja perikanan tidak respon terhadap proporsi peningkatan pendapatan tunai. Hal ini memberikan gambaran bahwa dalam mengalokasikan kerjanya pada kegiatan produktif rumahtangga tetap berorientasi pada pendapatan tunai, dimana kegiatan perikanan merupakan sumber penerimaan tunai terbesar kedua setelah proyek sehingga sekalipun alokasi kerja pada kegiatan tersebut cenderung menurun tetapi penurunannya tidak besar.

Curahan kerja di proyek mempunyai tanda negatif sesuai dengan yang diharapkan, tetapi tidak signifikan. Dimana semakin tinggi curahan kerja pada proyek LNG Tangguh, secara langsung akan menurunkan curahan kerja pada kegiatan perikanan dan secara tidak langsung menurunkan penerimaan perikanan. Dalam setiap rumahtangga yang berada atau masuk kategori daerah terkena dampak langsung pembangunan proyek LNG Tangguh, diberi kesempatan yang sama untuk bekerja pada proyek tersebut sebanyak satu orang bila mereka telah

memenuhi persyaratan medical check up. Kesempatan tersebut disambut baik oleh masyarakat setempat dengan mendaftarkan diri melalui kepala desa setempat untuk diberikan rekomendasi bekerja di proyek. Daya tarik yang membuat mereka ingin bekerja di proyek adalah cash income yang dapat dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga yang merupakan produk yang tidak bisa dihasilkan sendiri oleh rumahtangga.

Tabel 29. Hasil Pendugaan Parameter dari Curahan Kerja Perikanan Rumahtangga Responden

Peubah Parameter Dugaan t-hitung Taraf Nyata Elastisitas Intersep 21.14201 0.41 0.6860

Proporsi cash income

proyek -0.79171 -1.32 0.1972 -0.387546 Curahan kerja proyek -0.15458 -0.94 0.3534 -0.445577 Total waktu yang

dicurahkan 0.307201 2.95 0.0059 2.568435 Jumlah tenaga kerja

di perikanan 78.74203 3.81 0.0006 0.835016 Curahan kerja rumahtangga -0.39178 -3.50 0.0014 -1.2753 Jumlah jaring -7.01234 -2.12 0.0418 -0.340578 Curahan kerja pertanian -0.24182 -1.50 0.1432 -0.133809 R2 0.73982 Fhit 13.00 N 40

Perhitungan lebih lanjut menunjukkan bahwa curahan kerja di perikanan tidak respon terhadap curahan kerja di proyek. Hal ini mengindikasikan bahwa sekalipun mereka bekerja di proyek, alokasi kerja mereka pada kegiatan perikanan tidak mengalami penurunan yang cukup berarti karena istri dan anggota keluarga lain tetap melaut, hanya saja alokasi kerjanya tidak sebesar ketika suami mereka

yang melaut. Rata-rata jumlah anggota keluarga yang produktif atau merupakan angkatan kerja keluarga dalam masing-masing rumahtangga adalah 3.95 sehingga bila satu anggota keluarga produktif yang bekerja di proyek, maka tenaga kerja produktif di dalam keluarga tersebut untuk mengerjakan aktivitas produksi yang selama ini menjadi mata pencaharian mereka menjadi berkurang. Umumnya yang bekerja pada proyek LNG Tangguh adalah suami atau anak laki-laki usia produktif yang sebelum bekerja di proyek sering melaut untuk menangkap udang maupun ikan. Biasanya bila mereka cuti, mereka akan melaut dan menjual hasilnya pada pedagang pengumpul yang ada di desa tersebut.

Total waktu yang dicurahkan mempunyai tanda yang positif sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini terkait erat dengan ketersediaan tenaga kerja produktif di dalam setiap rumahtangga. Perhitungan selanjutnya menunjukkan bahwa curahan kerja di perikanan respon terhadap total waktu yang dicurahkan rumahtangga. Semakin banyak tenaga kerja produktif di dalam suatu rumahtangga akan meningkatkan total waktu yang dapat dicurahkan pada berbagai aktivitas pada masing-masing rumahtangga, termasuk kegiatan melaut yang merupakan sumber penerimaan tunai terbesar kedua setelah penerimaan di proyek LNG Tangguh.

Jumlah tenaga kerja di perikanan bertanda positif sesuai dengan yang diharapkan dan berpengaruh nyata pada taraf α = 1 persen. Dimana semakin tinggi jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan perikanan akan meningkatkan curahan kerja rumahtangga untuk kegiatan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan rumahtangga untuk mengalokasikan waktunya

untuk kegiatan perikanan sangat dipengaruhi oleh seberapa besar tenaga kerja yang tersedia yang dapat dicurahkan untuk kegiatan tersebut. Perhitungan lebih lanjut menunjukkan bahwa curahan kerja di perikanan tidak respon terhadap jumlah tenaga kerja yang terlibat pada kegiatan perikanan. Hal ini terjadi diduga karena istri ataupun anggota keluarga lainnya yang menggantikan tenaga kerja yang biasa melaut dibebankan pada kegiatan rumahtangga yang cukup besar dan kegiatan produktif lainnya.

Curahan kerja rumahtangga mempunyai tanda yang negatif sesuai dengan yang diharapkan dan berpengaruh nyata pada taraf α = 1 persen. Semakin tinggi curahan kerja pada kegiatan rumahtangga secara langsung akan mengurangi alokasi kerja pada kegiatan perikanan dan secara tidak langsung menurunkan penerimaan perikanan. Perhitungan lebih lanjut menunjukkan bahwa curahan kerja di perikanan respon terhadap alokasi kerja rumahtangga. Hal ini terjadi karena sekalipun curahan kerja terbesar pada kegiatan perikanan didominasi oleh suami, tetapi biasanya pada saat musim udang, istri juga ikut melaut untuk membantu suaminya. Bila aktivitas rumahtangga meningkat maka yang melaut hanya suami atau anggota keluarga lainnya, sehingga berpengaruh terhadap penurunan alokasi kerja pada kegiatan perikanan. Artinya bahwa keputusan rumahtangga didalam mengalokasikan kerjanya untuk kegiatan perikanan sangat ditentukan oleh kemampuan seorang istri didalam mengelola kegiatan rumahtangganya seperti memasak, mencuci, mengasuh anak, dan lain sebagainya.

Jumlah jaring bertanda negatif berlawanan dengan yang diharapkan, dan signifikan pada taraf α = 10 persen. Dimana semakin banyak jaring yang

dimiliki, maka alokasi kerja yang dicurahkan untuk kegiatan perikanan semakin berkurang. Hal ini memberikan gambaran bahwa semakin banyak jaring yang dimiliki oleh rumahtangga membuat mereka akan memperoleh udang dan ikan lebih cepat dan lebih banyak daripada rumahtangga yang mempunyai jumlah jaring lebih sedikit sehingga curahan kerja yang diperlukan juga tidak terlalu besar. Perhitungan lebih lanjut menunjukkan bahwa curahan kerja di perikanan tidak respon terhadap jumlah jaring yang dimiliki. Hal ini memberikan gambaran bahwa sekalipun jumlah jaring yang dimiliki banyak tetapi curahan kerja pada kegiatan perikanan tidak mengalami penurunan yang cukup berarti karena ada kecenderungan setelah konstruksi proyek, jumlah udang maupun ikan yang ditangkap mengalami penurunan sehingga sekalipun jaring mereka banyak mereka tetap harus mengalokasikan kerjanya lebih besar daripada saat sebelum adanya proyek.

Curahan kerja pada kegiatan pertanian mempunyai tanda negatif sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini menunjukkan semakin tinggi alokasi kerja pada kegiatan pertanian secara langsung akan menurunkan alokasi kerja pada kegiatan perikanan. Umumnya masing-masing rumahtangga mempunyai frekuensi menanam setiap tahunnya adalah maksimum tiga kali, sedangkan frekunsi melaut hampir merata di sepanjang tahun. Hanya bulan desember hingga februari frekuensi melaut mereka menurun karena adanya musim angin. Hal ini mengakibatkan masing-masing rumahtangga dihadapkan pada pilihan untuk melakukan kedua aktivitas produksi tersebut. Perhitungan lebih lanjut menunjukkan bahwa curahan kerja di perikanan tidak respon terhadap curahan

kerja di pertanian. Hal ini memberikan gambaran bahwa peningkatan kerja di pertanian tidak mengakibatkan terjadi penurunan yang cukup berarti pada kegiatan perikanan karena kegiatan tersebut merupakan sumber penerimaan tunai terbesar kedua dalam rumahtangga setelah di proyek.

6.4.6. Curahan Kerja Proyek

Dari hasil pendugaan yang dilakukan pada persamaan curahan kerja di proyek, diketahui bahwa koefisien deteminannya adalah 0.64010 yang menjelaskan bahwa keragaman curahan kerja di proyek LNG Tangguh dapat dijelaskan oleh peubah bebas yang ada di dalam persamaan tersebut sebesar 64.01 persen. Nilai uji F-hitungnya adalah 12.09, berpengaruh nyata pada taraf α = 1 persen yang menunjukkan bahwa secara bersama-sama, seluruh peubah bebas yang terdapat di dalam persamaan tersebut dapat menjelaskan dengan baik perilaku curahan kerja rumahtangga di proyek.

Tabel 30 menunjukkan bahwa seluruh peubah bebas yang ada di dalam persamaan mempunyai tanda yang sesuai dengan yang diharapkan. Cash income dari proyek mempunyai tanda positif dan berpengaruh nyata pada taraf α = 10 persen. Artinya bahwa semakin tinggi cash income dari proyek secara langsung akan meningkatkan curahan kerja rumahtangga pada kegiatan proyek tersebut. Sebagai contoh, gaji pokok untuk security adalah Rp. 1 200 000, tetapi bila ditambah dengan overtime maka uang tunai yang dapat mereka terima perbulan bisa di atas tiga juta rupiah perbulannya. Oleh karena itu semakin tinggi cash income yang dapat diperoleh pada suatu kegiatan produktif, maka seorang tenaga

kerja akan mencurahkan waktunya lebih banyak di dalam kegiatan tersebut. Hal ini secara langsung menunjukkan bahwa keputusan rumahtangga untuk bekerja di proyek sangat tergantung dengan cash income yang dapat mereka peroleh bila mereka bekerja di proyek tersebut. Perhitungan lebih lanjut menunjukkan bahwa curahan kerja di proyek respon terhadap penerimaan tunai di proyek. Hal ini memberikan gambaran bahwa keputusan rumahtangga untuk bekerja di proyek sangat dipengaruhi oleh seberapa besar pendapatan tunai yang dapat diperoleh dari kegiatan tersebut.

Tabel 30. Hasil Pendugaan Parameter dari Curahan Kerja Proyek Rumahtangga Responden

Peubah Parameter Dugaan t-hitung Taraf Nyata Elastisitas Intersep -31.2207 -0.45 0.6571

Cash income dari

proyek 5.169E-6 3.15 0.0034 412.7582 Total waktu yang

dicurahkan 0.279565 2.51 0.0168 0.810885 Curahan kerja perikanan -0.06608 -0.25 0.8065 -0.022925 Curahan kerja mengambil hasil hutan -0.63475 -1.16 0.2559 -0.056091 Curahan kerja pertanian -0.27469 -1.05 0.3020 -0.052731 R2 0.64010 Fhit 12.09 N 40

Total waktu yang dicurahkan rumahtangga mempunyai tanda positif sesuai dengan yang diharapkan. Semakin tinggi total waktu yang dicurahkan rumahtangga dalam aktivitas produksi mereka maka waktu yang dicurahkan di dalam proyek juga semakin tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan

rumahtangga didalam mengalokasikan waktunya di proyek LNg Tangguh dipengaruhi oleh total waktu yang dicurahkan oleh rumahtangga pada berbagai aktivitas produksi.

Curahan kerja di perikanan mempunyai tanda sesuai dengan yang diharapkan yaitu negatif. Artinya semakin tinggi curahan kerja di perikanan secara langsung mengakibatkan curahan kerja di proyek menjadi semakin rendah. Hal ini disebabkan baik kegiatan perikanan maupun kegiatan di proyek merupakan sumber penerimaan tunai terbesar di dalam rumahtangga sehingga didalam mengalokasikan kerjanya, rumahtangga dihadapkan pada pilihan-pilihan yang secara ekonomi menguntungkan bagi mereka.

Curahan kerja pada kegiatan mengambil hasil hutan seperti berburu dan menokok sagu mempunyai tanda negatif sesuai dengan yang diharapkan. Artinya bahwa semakin tinggi curahan kerja pada kegiatan berburu menyebabkan kegiatan di proyek akan menurun. Dari keseluruhan rumahtangga yang diwawancarai, semua tenaga kerja yang bekerja di LNG Tangguh adalah tenaga kerja pria dan yang melakukan aktivitas berburu adalah kaum pria, sehingga bila dalam suatu rumahtangga kecenderungan aktivitas berburu semakin tinggi maka kegiatan di proyek cenderung akan turun. Begitu pula untuk kegiatan menokok sagu, karena pada kegiatan ini, biasanya suami dan istri melakukannya secara bersama-sama.

Curahan kerja pertanian mempunyai tanda negatif seperti yang diharapkan. Semakin tinggi alokasi kerja untuk kegiatan pertanian akan mengurangi alokasi kerja untuk proyek. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing rumahtangga dihadapkan pada pilihan-pilihan untuk melakukan aktivitas produksi mereka.

Keputusan rumahtangga yang lebih banyak mencurahkan kerjanya pada aktivitas produksi yang bersumber pada alam secara langsung akan menurunkan alokasi kerja pada proyek dan secara tidak langsung meningkatkan pendapatan dari kegiatan-kegiatan tersebut. Hal ini merupakan pilihan rasional bila upah yang diterima per hari orang kerja pada kegiatan-kegiatan tersebut lebih tinggi daripada di proyek. Kenyataan yang ada rata-rata penerimaan per hari orang kerja pada kegiatan-kegiatan tersebut lebih rendah daripada upah per hari di proyek.

Hasil perhitungan lebih lanjut menunjukkan bahwa curahan kerja di proyek tidak respon terhadap curahan kerja di pertanian, perikanan maupun pada kegiatan mengambil hasil hutan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan alokasi kerja pada kegiatan yang bersumber pada potensi sumberdaya alam tidak membawa penurunan yang cukup berarti pada kegiatan di proyek.

6.4.7. Curahan Kerja pada Kegiatan Rumahtangga

Curahan kerja pada kegiatan rumahtangga didominasi oleh istri, dimana hampir semua kegiatan di dalam rumahtangga, mulai dari memasak, mencuci dan mengasuh anak dilakukan oleh seorang istri. Hasil pendugaan pada persamaan curahan kerja pada kegiatan rumahtangga mempunyai koefisien determinan sebesar 0.49739 yang menunjukkan bahwa keragaman perilaku curahan kerja pada kegiatan rumahatangga dapat dijelaskan oleh peubah bebas di dalam persamaan tersebut sebesar 47.74 persen. Nilai uji F-hitung adalah 5.44 dan berpengaruh nyata pada taraf α = 1 persen.