PADA PEGAWAI PT.BRI CABANG KATAMSO DI YOGYAKARTA

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Psikologi

Program Studi Psikologi

Oleh :

Angelia Prasastha Widhi Nugraheni NIM : 059114012

PROGRAM STUDI PSIKOLOGI JURUSAN PSIKOLOGI FAKULTAS PSIKOLOGI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA

2010

berbeda dari cara memanfaatkan sejuta bahkan ribuan pilihan atau keputusan dalam kesempatan yang ada. Bagaimanapun semuanya tidak terlepas dari karunia Nya, bila semuanya telah tertulis, … Just Written.

By : Angelia Prasastha W. N

Memaafkan orang lain sama hal nya dengan membebaskan tawanan.

Betapa sulitnya … karena tawanan itu adalah Anda sendiri

By : Wanita Bijak (Book)

“ Let ’ s sing a song. . Oh ..Happy Day!” karena Yesus memberikan kasih dan karunia ket ika meraj ut hari-hari kit a dalam t iap harinya yang demikian,

SADday (hari yang menyedihkan) MOANday (hari mengerang)

TEARSday (hari penuh air mat a) WASTEday (hari yang t erbuang sia-sia) THRISTday (hari ‘ kehausan’ )

FIGHTday (hari penuh pergumul an) SHATTERday (hari yang berant akan)

(humor yang dikut ip dari buku Johny The)

I

Yesus, sumber segala anugerah & hidup

K

I

Almarhum Opa tercinta,

T

. Sastra Atmadja &

N

iti Soedarmo

K

I

P

api &

M

ami , atas doa & dukungan kelancaran karya kecil

K

I

My sisters & Brother:

A

jeng galih, P.S.,SS,

N

aning &

J

alu

K

I

Yg tercinta,

K

ristofer Adi, atas pengorbanan & kasih yg tulus

K

I

Semua peri-peri kecil yang hidup di kejamnya jalanan

K

Terimakasih yang tak terhingga untuk :

I

M

om A, Yg berikan ketegaran dan semangat hidup

K

I

Keluarga besar Ir.

W

idayat, M.T

K

I

Keluarga drg.

D

idit Istadi, Sp.BM.

K

I

dr.

B

enedictus Nugraha & dr.

M

andiri Nindia Sari, Sp.M.

K

Terima kasih atas segenap

dukungan dan doa sehingga karya kecil ini tercipta

YOGYAKARTA

Angelia Prasastha Widhi Nugraheni

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan professional quality of life (ProQOL) dan organizational citizenship behavior (OCB) dengan karakteristik pekerjaan sebagai variabel moderator. Hipotesis yang diajukan yaitu karakteristik pekerjaan signifikan sebagai variabel moderator terhadap hubungan antara ProQOL (compassion satisfaction, burnout, compassion fatigue) dengan OCB (altruism, concientiousness, sportmanship, courtesy, civic virtue). Subyek penelitian adalah pegawai di kantor cabang PT. BRI Katamso di Yogyakarta yang berjumlah 42 orang. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran skala OCB, skala Karakteristik Pekerjaan, dan skala ProQOL. Setelah uji coba, skala OCB menghasilkan koefisien reliabilitas yaitu: altruism = 0.838; concientiousness = 0.829; sportsmanship = 0.854 ; courtesy = 0.830; civic virtue = 0.827. Berikutnya skala ProQOL menghasilkan koefisien reliabilitas yaitu : compassion satisfaction = 0.738 ; burnout = 0.705 ; compassion fatigue = 0.717. Sedangkan skala Karakteristik Pekerjaan memiliki koefisien reliabilitas sebesar 0.856. Penelitian ini menggunakan teknik moderated regression analysis (MRA). Hasil analisis data menunjukkan bahwa karakteristik pekerjaan tidak signifikan sebagai variabel moderator terhadap hubungan antara professional quality of life / ProQOL (compassion satisfaction, burnout, compassion fatigue) dan organizational citizenship behavior / OCB (altruism, concientiousness, sportsmanship, courtesy, civic virtue). Hal ini ditunjukkan melalui hasil koefisien regresi pada signifikansi ≥ 0.05.

Kata kunci : karakteristik pekerjaan, professional quality of life (ProQOL), organizational citizenship behavior (OCB)

Angelia Prasastha Widhi Nugraheni ABSTRACT

This research is aimed to find out about the relation of professional quality of life (ProQOL) and organizational citizenship behavior (OCB) with job characteristic as a moderator variable. The Hypothesis is that significance of job characteristic as a moderator variable toward the relation of professional quality of life / ProQOL (compassion satisfaction, burnout, compassion fatigue) and organizational citizenship behavior /OCB (altruism, concientiousness, sportmanship, courtesy, civic virtue). The subject of this research were the employees in office of PT. BRI Katamso branch in Yogyakarta amount 42 people. The data collecting by giving OCB’s scale, ProQOL’s scale and also Job Characteristic’s scale. The realibility coeficient scale of OCB after the try out were shown : altruism = 0.838 ; concientiousness = 0.829; sportsmanship = 0.854 ; courtesy = 0.830; civic virtue = 0.827. And then coeficient reliability of compassion satisfaction = 0.738 ; burnout = 0.705 ; compassion fatigue = 0.717. While the coeficient reliability of job characteristic was 0.856. Moderated Regression Analysis (MRA) technique was used to measure the relation of professional quality of life (ProQOL) and organizational citizenship behavior (OCB) with job characteristic as a moderator. The result shows the job characteristic is not significant as a moderator variable toward the relation of professional quality of life / ProQOL (compassion satisfaction, burnout, compassion fatigue) and organizational citizenship behavior /OCB (altruism, concientiousness, sportsmanship, courtesy, civic virtue). This shown by the result of coefficient regression of p ≥ 0.05.

Keywords : job characteristic, professional quality of life (ProQOL), organizational citizenship behavior (OCB)

Organizational Citizenship Behavior (OCB) dengan Karakteristik Pekerjaan Sebagai Variabel Moderator Pada Pegawai Di Kantor Cabang PT. BRI Katamso Di Yogyakarta dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana psikologi.

Penulis banyak melibatkan banyak pihak untuk membantu penulisan karya ini. Penelitian ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada :

1. Ibu Dr.Christina Siwi Handayani, selaku Dekan Fakultas Psikologi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta

2. Ibu Kristiana Dewayani, M.Si., selaku dosen pembimbing skripsi sekaligus dosen pembimbing akademik, yang banyak memberikan masukan dan kritikan pada penulis.

3. Bapak Eddy Suhartanto,M.Si, selaku dosen penguji, yang bersedia dengan sabar memberikan masukan pada penulisan skripsi ini.

4. Bapak Minta Istono, M.Si., selaku dosen penguji, atas masukan penulisan skripsi ini.

5. Mbak Siegfrieda Alberti dan mbak Ajeng Galih P.S atas bantuan dan dukungannya sebagai ahli alih penerjemah skala penelitian

6. Romo A. Priyono Marwan, atas masukan dan nasehatnya bagi penulisan skripsi ini.

7. Direktur utama kantor PT.BRI Pusat di Yogyakarta, bapak Sofyan Baasir, atas ijin tempat serta dukungan penelitiannya.

8. Pemimpin wilayah PT.BRI di Yogyakarta, bapak Tentendjaka Triana, atas dukungan penelitiannya.

9. Pemimpin cabang PT.BRI Katamso, bapak Bambang Wijanarko, atas dukungan penelitiannya.

11. Seluruh pimpinan unit PT. BRI cabang Katamso beserta segenap pegawai PT.BRI cabang Katamso, atas dukungan serta kesediaannya tehadap penelitian ini.

12. Segenap dosen Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan banyak pelajaran berharga bagi saya.

13. Segenap karyawan Universitas Sanata Dharma. Ntoek Gandung, Ibu Nanik, Pak Gie dan mas Doni, atas keramahannya. Ntoek mas Muji, atas perhatian, bantuan dan dukungannya selama ini. Ntoek mas Boni, mas Joko, mas Supri atas keramahannya.

14. Semua kakak di KomNak serta segenap karyawan LPM Marga Husada yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih untuk atas persaudaraan serta bantuan dan dukungannya terhadap penelitian ini.

15. Untuk sahabat mami, Om Johny The, tante Yanti dan tante Lieng-Lieng, atas perhatian, semangat baru dan peneguhan iman dari buku karya Om.

16. Ntoek mas Yerry, totok, cista, mas yongki, mbak ajeng atas kesediaannya mendukung kelancaran selama di bangku kuliah.

17. Semua teman-teman psikologi angkatan 05’ yang tidak dapat disebutkan satu per satu, untuk pertemanan yang berkesan.

18. Ntoek mbak Bertha Devi, mbak Nina, Cik Pan, Cha2 atas nasehat dan dukungannya. Beatrik, Momo, Ditha, Dyah. Thank’s untuk pertemanan yang berkesan.

19. Semua orang yang t’lah mengisi, datang dan pergi dalam hidup ku..., atas semua warna-warni yang ikut terlukis dan memberikan bingkai hidupku.

penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman dan pembaca sekalian.

Yogyakarta, 27 Maret 2010 Angelia Prasastha W.N

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING……… ii

HALAMAN PENGESAHAN……….. iii

HALAMAN MOTTO ………. iv

HALAMAN PERSEMBAHAN……….. v

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA……… vi

ABSTRAK……….. vii

ABSTRACT………... viii

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH…… ix

KATA PENGANTAR……… x

DAFTAR ISI………. xiii

DAFTAR TABEL……….. xvii

DAFTAR GAMBAR………. xix

BAB I PENDAHULUAN…………... 1

A. Latar Belakang Masalah……… 1

B. Rumusan Masalah……… 5

C. Tujuan Penelitian……….. 5

D. Manfaat Penelitian………. 6

BAB II LANDASAN TEORI……… 7

A. Definisi Organizational Citizenship Behavior (OCB)………… 7

1. Pengertian OCB………... 7

2. Dimensi-Dimensi OCB……… 8

3. Faktor Yang Mempengaruhi OCB……… 10

B. Definisi Professional Qualtiy Of Life (ProQOL)……… 12

1. Pengertian ProQOL……… 12

2. Subskala ProQOL………. 13

a. Compassion Satisfaction……… 13

b. Burnout………... 13

c. Compassion Fatigue………... 17

2. Dimensi-Dimensi Karakteristik Pekerjaan……… 21

3. Pengaruh Karakteristik Pekerjaan……... 22

D. Dinamika Antar Variabel……….. 24

E. Hipotesis Penelitian………. 26

BAB III METODOLOGI PENELITIAN………. 27

A. Jenis Penelitian……….. 27

B. Identifikasi Variabel Penelitian………. 27

C. Definisi Operasional………... 28

D. Lokasi dan Subyek Penelitian……….. 32

1. Lokasi Penelitian………. 32

2. Subyek Penelitian……… 32

E. Prosedur Penelitian……….... 32

F. Metode dan Alat Pengumpulan Data……… 34

G. Validitas, Reliabilitas Alat Ukur……… ……….. 38

1. Validitas……….. 38

2. Reliabilitas……….. 39

H. Subyek dan Uji Coba Alat Penelitian……… 40

1. Subyek Uji Coba Alat Penelitian………... 40

2. Uji Coba Alat Penelitian………. 40

3. Uji Coba Validitas dan Reliabilitas Alat Penelitian……… 41

I. Metode dan Teknik Analisis Data ……… 44

J. Uji Hipotesa……….. 44

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN………... 45

A. Sekilas Tentang PT. BRI……….. 45

B. Pelaksanaan Penelitian………. 47

C. Deskripsi Subyek Penelitian………. 48

D. Uji Item dan Alat Ukur ……… 50

E. Analisis Data dan Hasil Penelitian………... 53

xv

B. Saran………. 97

DAFTAR PUSTAKA………. 99

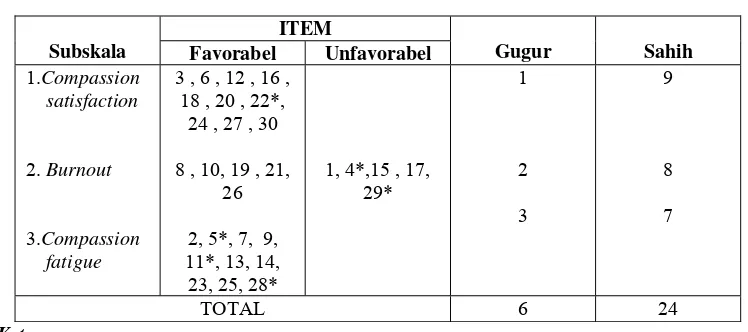

Tabel 2 : Distribusi Item Subskala ProQOL……….. 36

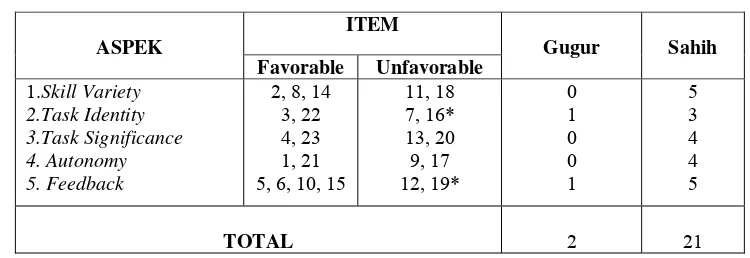

Tabel 3 : Distribusi Item Skala Karakteristik Kerja………… ……… 38

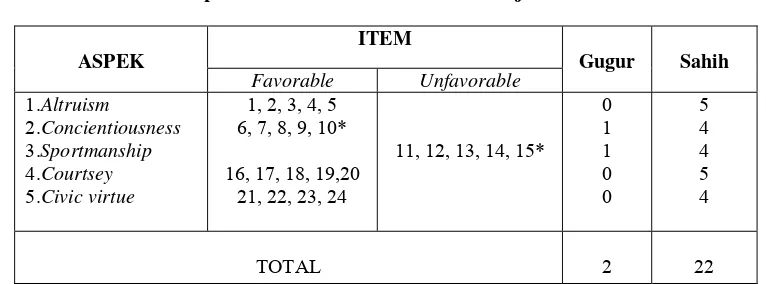

Tabel 4 : Spesifikasi Item Skala OCB Setelah Uji Coba……… 41

Tabel 5 : Spesifikasi Item ProQOL Setelah Uji Coba ……….. 42

Tabel 6 : Spesifikasi Item Karakteristik Kerja Setelah Uji Coba ….. ….. 43

Tabel 7 : Spesifikasi Item Skala OCB Penelitian……… 51

Tabel 8 : Spesifikasi Item Subskala ProQOL Penelitian ……… 52

Tabel 9 : Spesifikasi Item Karakteristik Pekerjaan Penelitian ………… 52

Tabel 10 :Hubungan Antara Compassion Satisfaction

dan Altruism dengan Karakteristik Pekerjaan

Sebagai Variabel Moderator……….. 60

Tabel 11 :Hubungan Antara Burnout dan Altruism dengan

Karakteristik Pekerjaan Sebagai Variabel Moderator………… 62

Tabel 12 :Hubungan Antara Compassion Fatigue dan Altruism

dengan Karakteristik Pekerjaan Sebagai Variabel Moderator... 63

Tabel 13 :Hubungan Antara Compassion Satisfaction dan

Concientiousness dengan Karakteristik Pekerjaan

Sebagai Variabel Moderator………. 66

Tabel 14 :Hubungan AntaraBurnout dan Concientiousness

dengan Karakteristik Pekerjaan Sebagai Variabel Moderator… 67

Tabel 15 :Hubungan Antara Compassion Fatigue

dan Concientiousnes dengan Karakteristik Pekerjaan

Sebagai Variabel Moderator……… 69

Tabel 16 :Hubungan Antara Compassion Satisfaction

dan Sportsmanship dengan Karakteristik Pekerjaan

Sebagai Variabel Moderator……….. 72

Tabel 17 :Hubungan Antara Burnout dan Sportsmanship dengan

Karakteristik Pekerjaan Sebagai Variabel Moderator……….. 73

dengan Karakteristik Pekerjaan Sebagai Variabel Moderator … 78

Tabel 20 :Hubungan AntaraBurnout dan Courtsey dengan

Karakteristik Pekerjaan Sebagai Variabel Moderator……….. 79

Tabel 21 :Hubungan AntaraCompassion Fatigue dan Courtsey

dengan Karakteristik Pekerjaan Sebagai Variabel Moderator…. 81

Tabel 22 :Hubungan AntaraCompassion Satisfaction dan Civic Virtue

dengan Karakteristik Pekerjaan Sebagai Variabel Moderator……. 22

Tabel 23 :Hubungan AntaraBurnout dan Civic Virtue dengan

Karakteristik Pekerjaan Sebagai Variabel Moderator……… 85

Tabel 24 :Hubungan AntaraCompassion Fatigue dan Civic Virtue

dengan Karakteristik Pekerjaan Sebagai Variabel Moderator…… 87

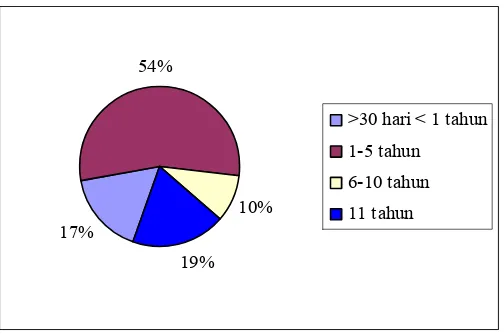

Gambar 2: Deskripsi Subyek Penelitian Berdasarkan Lama Kerja……… 48

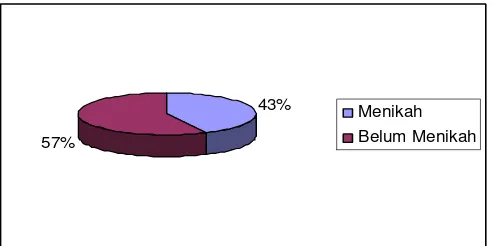

Gambar 3: Deskripsi Subyek Penelitian Berdasarkan Status Pernikahan……… 49

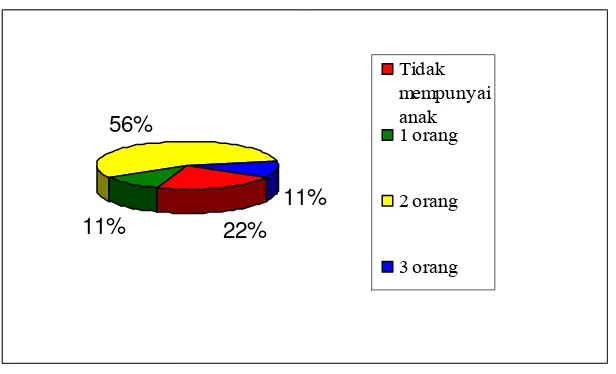

Gambar 4: Deskripsi Subyek Penelitian Berdasarkan Jumlah Anak

Dalam Keluarga………. 49

Gambar 5: Uji Interaksi Hubungan Antara ProQOL dan Altruism

Dengan Karakteristik Pekerjaan Sebagai Variabel Moderator……… 50

Gambar 6: Uji Interaksi Hubungan Antara ProQOL dan Concientiousness

Dengan Karakteristik Pekerjaan Sebagai Variabel Moderator.... …. 59

Gambar 7: Uji Interaksi Hubungan Antara ProQOL dan Sportmanship

Dengan Karakteristik Pekerjaan Sebagai Variabel Moderator…….. 65

Gambar 8: Uji Interaksi Hubungan Antara ProQOL dan Courtsey

Dengan Karakteristik Pekerjaan Sebagai Variabel Moderator…….. 71

Gambar 9: Uji Interaksi Hubungan Antara ProQOL dan Civic Virtue

Dengan Karakteristik Pekerjaan Sebagai Variabel Moderator…….. 77

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah

Manusia membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Oleh karena itu, manusia memenuhinya dengan berbagai cara, diantaranya, bekerja

melalui berbagai jenis pekerjaan. Salah satunya yaitu menjadi bagian dari organisasi,

dalam hal ini, perusahaan atau perkantoran tempatnya bekerja.

Manusia dan organisasi tidak dapat dipisahkan. Hal ini diungkapkan oleh

Cascio dan Wayne (1994) bahwa sumber daya manusia dan organisasi saling

membutukan satu sama lain. Tanpa sumber daya manusia organisasi tidaklah

berfungsi. Sedangkan manusia tidak dapat memuaskan kebutuhan dan keinginannya

serta melanjutkan fungsi-fungsinya apabila tidak terlibat dalam organisasi.

Dewasa ini organisasi dihadapkan pada arus globalisasi. Rothenberg (2002)

mendefinisikan globalisasi sebagai akselerasi, interaksi yang intensif dan integrasi

antar manusia, perusahaan dan pemerintahan dari berbagai negara. Era globalisasi

ditandai oleh perubahan yang pesat. Menurut Widawati (Prasetyo & Handoyo, 2002)

perubahan tersebut antara lain perubahan pasar, persaingan global, daur hidup

inovasi teknologi yang singkat, perubahan budaya, sosial dan politik. Perubahan

yang pesat menuntut adaptasi atau tuntutan kerja yang semakin meningkat. Oleh

karena itu, dibutuhkan keunggulan yang kompetitif untuk menghadapi arus

globalisasi.

Sikap dan perilaku sumber daya manusia di tempat kerja menentukan

kelangsungan organisasi (Handi & Suhariadi, 2003). Hal ini ditegaskan oleh Fisher,

Schoenfeldt dan Shaw (Saragih & Margareta, 2008) yang mengungkapkan bahwa

faktor paling potensial dalam penyediaan keunggulan kompetitif bagi organisasi

adalah sumber daya manusia. Hal ini karena organisasi tidak hanya bergantung pada

teknologi saja melainkan juga faktor sumber daya manusia yang berperan sebagai

kontrol di dalamnya. Oleh karena itu, Wuryanano (2008) menegaskan pentingnya

meningkatkan faktor sumber daya manusia. Almigo (2004) juga menekankan bahwa

sumber daya manusia memiliki sumbangan terbesar dalam pencapaian keberhasilan

organisasi.

Sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh organisasi hendaknya memiliki

kualitas kehidupan yang profesional dan memiliki peran ekstra di tempat kerja.

Kualitas kehidupan yang profesional (Professional Quality Of Life / ProQOL)

diungkapkan oleh Stamm (2005) mengenai pengalaman positif yaitu compassion

satisfaction dan pengalaman negatif yaitu burnout dan compassion fatigue.

Compassion satisfaction adalah kepuasan yang diarahkan pada pekerjaan yang

dilakukan dengan baik. Sedangkan burnout adalah keputusasaan yang berkelanjutan

karena apa yang diharapkan tidak tercapai serta adanya kesulitan untuk melakukan

pekerjaan dengan efektif. Selanjutnya compassion fatigue adalah trauma sekunder

atau trauma yang dialami tidak langsung oleh seseorang. Kualitas kehidupan yang

profesional tersebut berperan menggambarkan kualitas kehidupan karyawan di

organisasi yang meliputi compassion satisfaction, burnout dan compassion fatigue.

Sedangkan perilaku ekstra peran atau Organizational Citizenship (OCB) adalah

perilaku bebas atau spontan yang ditentukan individu, tidak secara langsung atau

meningkatkan keefektifan organisasi (Organ, Podsakoff, Mackenzie, 2006). OCB

terbukti secara empiris meningkatkan keefektifan organisasi (Organ, Podsakoff,

Mackenzie, 2006). Melalui OCB kontribusi positif karyawan tidak terbatas pada

kewajiban formal namun melebihi standar kewajiban formal. Motowidlo (Saragih &

Margaretha, 2008) mengungkapkan pentingnya OCB di tempat-tempat kerja dewasa

ini dengan beberapa alasan antara lain: 1) Pekerja membutuhkan usaha-usaha yang

lebih atau ekstra dalam menghadapi kompetisi global ; 2) Bekerja secara

berkelompok merupakan hal yang lazim daripada bekerja secara sendiri. Hal ini

karena perilaku OCB yang dilakukan oleh sebagian besar karyawan memiliki

dampak yang berarti bagi organisasi daripada hanya dilakukan oleh seorang

karyawan dalam organisasi ; 3) Membutuhkan kemampuan adaptasi; 4) Pentingnya

peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Selanjutnya Jahangir, Akbar dan Haq

(2004) menambahkan bahwa organisasi yang sukses mempunyai karyawan yang

bertanggung jawab terhadap peran-peran yang melebihi tanggung jawab peran

formalnya.

Kualitas kehidupan yang profesional dan perilaku ekstra peran, keduanya,

dapat terwujud ketika seseorang bekerja yaitu melalui sikap dan perilaku- perilaku di

tempat kerja. Hal ini berarti bahwa kualitas kehidupan yang profesional dan perilaku

ekstra peran tidak dapat dipisahkan, salah satunya, dari karakteristik pekerjaan.

Karakteristik pekerjaan merupakan dimensi inti atau ciri kesamaan dari

berbagai jenis pekerjaan yang mempunyai sifat berbeda-beda (Suhartanto, 2006).

Karakteristik pekerjaan dapat mempengaruhi kondisi psikologis yang dibutuhkan

pengalaman bertanggungjawab terhadap pekerjaan , pengalaman atas pengetahuan

hasil pekerjaan. Hal ini tersebut berpengaruh terhadap kondisi psikologis seseorang

melalui potensi motivasi (Landy 1989).

Hackman dan Oldham (Roger & Tremblay, 1998) mengungkapkan bahwa

kondisi psikologis dari karakteristik pekerjaan berpengaruh terhadap sikap dan

perilaku di tempat kerja. Karakteristik pekerjaan berpengaruh terhadap motivasi,

kepuasan, performansi, kehadiran dan kualitas kerja. Hal ini juga didukung oleh

penelitian empiris yang menunjukkan bahwa potensi motivasi dalam karakteristik

pekerjaan meningkatkan kepuasan kerja, performansi, usaha-usaha yang dilakukan

karyawan, tingkat kehadiran dan menurunkan tingkat karyawan untuk mengundurkan

diri dari pekerjaan. Akan tetapi, pernyataan tersebut tidak sesuai dengan penelitian

oleh Smith (Organ, Podsakoff, MacKenzie, 2006) yang mengungkapkan bahwa

karakteristik pekerjaan tidak berpengaruh terhadap sikap karyawan di tempat kerja,

dalam hal ini yaitu, perilaku ekstra peran pada subyek karyawan bank.

Berdasarkan uraian tersebut di atas diperoleh adanya ketidakkonsistenan hasil

penelitian mengenai pengaruh karakteristik pekerjaan terhadap sikap dan

perilaku-perilaku di tempat kerja. Hal ini menjadi ketertarikan peneliti untuk melakukan

penelitian yaitu mengenai karakteristik pekerjaan sebagai moderator terhadap

hubungan antara kualitas kehidupan yang profesional (professional quality of life)

dengan organizational citizenship behavior (OCB). Selain itu, penelitian ini juga

masih jarang dilakukan, terutama di sektor perbankan. Oleh karena itu, peneliti

memilih subyek penelitian karyawan bank yaitu karyawan di kantor cabang PT. BRI

Adapun beberapa pertimbangan peneliti memilih karyawan di kantor cabang

PT. BRI Katamso di Yogyakarta sebagai subyek penelitian yaitu: 1) PT. BRI

merupakan bank tertua di Indonesia (bri.co.id) ; 2) eksistensinya di era krisis moneter

justru mengalami surplus atau meningkatnya nilai tabungan (dalam

www.indonesiaindonesia.com) ; 3) Tugas-tugas operasional di era globalisasi yang

harus dilakukan oleh karyawan PT. BRI Katamso seperti mencari nasabah dan

melaksanakan arahan dari kantor Pusat PT.BRI di Yogyakarta sebagaimana

tercantum dalam buku pedoman operasional PT.BRI (Buku Pedoman Operasional

Kanca/Kancapem/BRI Unit Brinets, 2007).

B. Rumusan Masalah

Apakah ada hubungan antara Professional Quality Of Life (ProQOL) dan

Organizational Citizenship Behavior (OCB) dengan karakteristik pekerjaan yang

signifikan sebagai variabel moderator ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara Professional

Quality Of Life (ProQOL) dan Organizational Citizenship Behavior (OCB)

D. Manfaat Penelitian

• Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan

pemikiran dan diharapkan dapat bermanfaat bagi perluasan penelitian

selanjutnya bagi dunia industri dan ilmu psikologi, terutama yang

berhubungan dengan karakteristik pekerjaan, Professional Quality Of Life

(ProQOL)dan Organizational Citizenship Behavior (OCB).

• Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau dapat memberikan

masukkan yang berarti di bidang industri pada umumnya, dan perbankan,

dalam hal ini yaitu kantor cabang PT. BRI Katamso di Yogyakarta pada

khususnya, serta pembaca ataupun penelitian di bidang serupa, sehubungan

dengan karakteristik pekerjaan dalam menentukan sikap atau perilaku di

tempat kerja. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipertimbangkan untuk

A. Organizational Citizenship Behavior (OCB) 1. Pengertian OCB

Perilaku sumber daya manusia merupakan aspek penting bagi kelangsungan

organisasi. Katz dan Khan (Novliadi, 2008) menggolongkan perilaku di tempat kerja

menjadi dua yaitu in-role behavior dan extra role behavior. In-role behavior

merupakan perilaku peran formal yang ditetapkan oleh organisasi yang tercantum

dalam uraian jabatan. Lebih lanjut, perilaku ini secara langsung berkaitan dengan

sistem reward formal organisasi ataupun sanksi. Sedangkan extra role behavior,

yaitu istilah lain dari OCB, merupakan perilaku yang memberikan kontribusi positif

yang melebihi peran formal atau yang tidak tercantum dalam uraian jabatan. Perilaku

ekstra peran tidak berkaitan dengan reward dari sistem formal yang akan diterima.

Melalui perilaku ekstra peran penyelesaian tugas-tugas akan lebih efektif karena

perilaku karyawan melebihi yang diharapkan oleh organisasi. Dalam penelitian ini,

OCB merupakan perilaku ekstra peran.

Beberapa tokoh mengemukakan definisi Organizational Citizenship Behavior

(OCB). Organ (Organ, Podsakoff, Mackenzie, 2006) mendefinisikan OCB sebagai

perilaku bebas atau spontan yang ditentukan individu, tidak secara langsung atau

eksplisit mendapat imbalan dari sistem formal dan secara keseluruhannya

meningkatkan keefektifan organisasi. Lebih lanjut, OCB berdampak bagi keefektifan

dalam kelompok kerja kemudian mengkontribusikannya bagi organisasi (Wikipedia,

2008). Sedangkan Jhons, Shnake dan Morrison (Franches, Tjahoanggoro, Atmadji,

2001) mendefinisikan OCB sebagai perilaku sukarela bersifat informal sehingga sulit

untuk memberikan imbal balik yang bersifat formal namun memberikan keuntungan

karena menciptakan keefektifan organisasi.

Berdasarkan beberapa definisi OCB tersebut di atas maka berikut ini dapat

disimpulkan beberapa pokok pengertian OCB antara lain :

a.Tindakan bebas, bersifat sukarela, spontan. Artinya bahwa perilaku tersebut bukan

berdasarkan saran ataupun perintah orang lain.

b.Tindakan yang informal atau tidak tercantum dalam uraian jabatan sehingga sulit

untuk diberi imbal balik ataupun penghargaan yang formal secara tegas.

c.Tindakan yang efisien karena melebihi persyaratan formal sehingga mampu

menciptakan keefektifan organisasi.

Dari pokok-pokok pengertian OCB di atas dapat disimpulkan bahwa

pengertian OCB adalah perilaku yang tidak didasarkan oleh saran ataupun perintah

orang lain, bersifat informal namun efisien sehingga menguntungkan organisasi

walaupun tidak dapat secara tegas untuk diberikan reward formal.

2. Dimensi-Dimensi OCB

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dimensi-dimensi OCB yang

diungkapkan oleh Podsakoff, Mackenzie, Moorman, Fetter, yang didasarkan pada

konseptual OCB menurut Organ (Organ, Podsakoff, Mackenzie, 2006 ; periksa juga

Altruism adalah perilaku membantu, yang bersifat bebas, yang berkaitan

dengan masalah-masalah organisasi ataupun masalah pribadi orang lain.

Dimensi ini mengacu pada pemberian pertolongan yang bukan kewajiban

yang ditanggung atau peran formalnya.

Conscientiousness adalah perilaku kinerja dari prasyarat formal yang bersifat

bebas namun melebihi standar minimum persyaratan peran di organisasi yang

meliputi kehadiran, kepatuhan terhadap kewajiban dan peraturan, istirahat

kerja, dan sebagainya. Dimensi ini mengarah pada perilaku yang jauh

menjangkau di atas peran formal.

Sportsmanship adalah kesediaan untuk bertoleransi tanpa komplain terhadap

keadaan yang jauh dari harapan ideal. Dimensi ini mengarah pada toleransi

yang tinggi terhadap organisasi meliputi perilaku positif yaitu menghindari

keluhan yang tidak perlu ataupun tanpa mengeluh.

Courtesy adalah perilaku yang bersifat bebas yang bertujuan untuk mencegah

timbulnya permasalahan dengan orang lain di tempat kerja ataupun mencegah

permasalahan dengan pihak di luar relasi kerja.

Civic virtue adalah perilaku yang menunjukkan partisipasi untuk bertanggung

jawab terlibat dalam organisasi termasuk mempedulikan kelangsungan

organisasi. Dimensi ini mengarah pada tanggung jawab kelangsungan

organisasi yang bertujuan meningkatkan kualitas bidang yang sedang

3. Faktor Yang Mempengaruhi OCB

Berikut ini beberapa faktor yang dapat mempengaruhi OCB menurut

beberapa tokoh antara lain :

a. Budaya dan iklim organisasi

Organ dan Sloat (Novliadi, 2008) mengungkapkan bahwa iklim dan budaya

organisasi berpengaruh terhadap OCB. Iklim organisasi yang positif berarti mampu

menciptakan kepuasan karyawan terhadap pekerjaannya, adanya perilaku sportif dan

perhatian dari pengawas dan kepercayaan terhadap adanya perlakuan yang adil di

organisasi. Hal tersebut dapat mendorong karyawan untuk melakukan tindakan

melebihi uraian pekerjaannya

b. Kepribadian

Kepribadian dan suasana hati berpengaruh terhadap munculnya OCB secara

individual maupun kelompok. Purba dan Seniati (2004), dalam penelitiannya,

menunjukkan bahwa kepribadian berpengaruh signifikan terhadap OCB.

c. Suasana hati (mood)

Menurut George dan Brief (Novliadi, 2008) kemauan membantu orang lain

dipengaruhi oleh suasana hati. Hal ini karena suasana hati merupakan karakteristik

yang sifatnya berubah-ubah sehingga suasana hati yang positif dapat mendorong

seseorang membantu orang lain.

c. Persepsi terhadap dukungan sosial

Shore dan Wayne (Novliadi, 2008), dalam studinya, memperoleh hasil bahwa

persepsi dukungan organisasional (Perceived Organizational Support / POS)

merasa didukung oleh organisasi akan memberikan timbal balik serta meminimalkan

ketidakseimbangan hubungan melalui perilaku organizational citizenship

d. Persepsi terhadap Kualitas Interaksi Atasan-bawahan

Riggio (Novliadi, 2008) mengungkapkan bahwa interaksi yang berkualitas

tinggi tersebut bisa mengakibatkan persepsi positif karyawan. Interaksi yang

dimaksud seperti adanya pemberian motivasi dan dukungan dari atasan. Sejalan

dengan itu rasa percaya dan hormat akan memotivasi karyawan melakukan tindakan

melebihi harapan organisasi.

e. Masa Kerja

Greenberg dan Baron (Novliadi, 2008) mengungkapkan bahwa masa kerja

mempengaruhi OCB. Hal ini karena OCB merupakan “pengukuran investasi”

karyawan di organisasi. Artinya, semakin lama masa kerja seseorang, semakin tinggi

persepsi bahwa mereka memiliki “investasi” dalam organisasi

f. Jenis Kelamin

Konrad, Gabriel, Garder, Morrison dan Dienfendorff (Novliadi, 2008)

mengungkapkan bahwa ada perbedaan yang signifikan terhadap OCB berdasarkan

jenis kelamin. Konrad (Novliadi, 2008) menyebutkan bahwa wanita lebih menonjol

dalam perilaku menolong orang lain daripada pria. Selanjutnya Gabriel dan Garder

(Novliadi, 2008) mengungkapkan bahwa wanita cenderung mengutamakan

pembentukan relasi (relational identities). Bridges dan George (Novliadi, 2008)

menambahkan bahwa wanita lebih menujukkan perilaku menolong daripada pria di

tempat kerja. Sejalan dengan itu, penelitian oleh Morrison (Novliadi, 2008) juga

Lebih lanjut, Dienfendorff (Novliadi, 2008) mengungkapkan bahwa dibandingkan

dengan pria, wanita lebih menganggap bahwa OCB adalah bagian dari perilaku

in-role. Hal ini membuktikan bahwa wanita cenderung melakukan internalisasi terhadap

harapan kelompok, rasa kebersamaan dan tindakan menolong sebagai bagian dari

pekerjaan.

g. Karakteristik pekerjaan

Johari dan Yahya (2009) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa

karakteristik pekerjaan berpengaruh signifikan terhadap perilaku organizational

citizenship. Hasil tersebut juga serupa dengan studi oleh Pearce dan Gregersen serta

Van Dyne (Organ, Podsakoff & Mackenzie, 2006) yang hasil penelitiannya

mengungkapkan adanya pengaruh motivating potential scores (MPS) terhadap OCB.

B. Professional Quality Of Life (ProQOL) 1. Pengertian ProQOL

Professsional Quality Of Life (ProQOL) adalah pengalaman positif yaitu

compassion satisfaction dan pengalaman negatif yaitu burnout dan compassion

fatigue.

Professsional Quality Of Life (ProQOL) merupakan versi nama terbaru dari

skala CFST (Compassion Fatigue Secondary Trauma). Ada dua alasan untuk perubahan nama skala tersebut. Pertama, skala CFST memiliki kesalahan pada

psikometri skalanya. Kedua, penggantian nama tersebut didasarkan atas alasan

bahwa item-item yang disajikan berfokus ke arah kehidupan yang profesional yaitu

Of Life mampu memperbaiki hal-hal yang negatif dari rasa kepedulian serta

menunjang pengaruh positif terhadap rasa kepedulian(Stamm, 2005).

2. Subskala ProQOL

Professional Quality Of Life (ProQOL) terdiri dari tiga skala terpisah yang

belum memiliki skor gabungan ataupun kombinasi. Hal ini karena penelitian Stamm

(2005) belum menemukan adanya kombinasi skor tinggi compassion satisfaction

sekaligus skor tinggi pada burnout ataupun compassion fatigue dalam diri seseorang.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa setiap subskala ProQOL memiliki keunikan

psikometri masing-masing. Berikut ini subskala dari professional quality of life :

a. Compassion Satisfaction

a. 1. Pengertian Compassion Satisfaction

Compassion satisfaction adalah kepuasan yang diarahkan pada kemampuan

melakukan pekerjaan dengan baik (Stamm, 2005). Compassion memiliki pengertian

yang lebih dari sekadar empati (Wikipedia, tanpa tahun). Akan tetapi, belum ada

literatur yang mengungkapkan anteseden compassion satisfaction.

b. Burnout

b.1. Pengertian Burnout

Burnout adalah perasaan putus asa berkelanjutan yang diasosiasikan dengan

beban kerja yang berlebih namun tidak ada perubahan yang berarti melalui

karena kurang adanya dukungan (Stamm, 2005). Stamm mengungkapkan bahwa burnout

juga merepresentasikan mood (suasana hati) yang negatif. Tokoh Freundenburger (Mitra

riset, 2008) memberikan istilah burnout untuk pertama kalinya dan mendefinisikannya sebagai kelelahan atau frustasi karena yang diharapkan tidak tercapai atau sekuat tenaga mencapai tujuan namun mengalami kesulitan untuk mencapainya atau jauh dari kenyataan. Selanjutnya Frith dan Britton (Mitra riset, 2008) mendefinisikan burnout sebagai keadaan internal negatif meliputi pengalaman psikologis yang menunjukkan kelelahan atau kehabisan tenaga serta turunnya motivasi bekerja. Pines dan Aronson (Mitra riset, 2008) menambahkan bahwa burnout merupakan keadaan lelah secara fisik, emosi dan mental. Konsep burnout hanya dipergunakan dalam kaitannya dengan pekerjaan (Mitra riset, 2008).

Pada penelitian ini peneliti memilih konseptual burnout dari Stamm yang dalam

penjelasannya burnout tidak diklasifikasikan ke dalam dimensi-dimensi.

b.2. Faktor Yang Mempengaruhi Burnout • Gender

Gibson, Ivancevich dan Donnely serta Schultz (Sihotang, 2004) mengungkapkan hal yang berlainan terhadap burnout berdasarkan gender. Gibson, Ivancevich dan Donnely (Sihotang, 2004) mengungkapkan bahwa secara umum wanita tidak mudah mengalami burnout daripada pria. Hal ini disebabkan adanya tekanan sosial terhadap peran gender. Bagi pria, ‘bekerja’ adalah suatu hal yang mutlak untuk menghidupi keluarga. Sedangkan bagi wanita, boleh ataupun tidak boleh bekerja, bukan merupakan keharusan. Di sisi lain, Schultz (Sihotang, 2004) menyimpulkan bahwa wanita memiliki resiko lebih besar mengalami burnout daripada pria karena wanita lebih sering merasakan kelelahan emosional. Perbedaan fisik, sosial dan psikologis serta cara menghadapi masalah antara pria dan wanita juga menjadi dasar pertimbangannya.

• Kepercayaan Diri (self-confidence)

Gil Monte mengungkapkan bahwa kepercayaaan diri (Peiró & Gil-Monte, 1998) merupakan anteseden

burnout. Kepercayaan diri yang dimaksud yaitu kepercayaan individu untuk memiliki kepastian terhadap

kesuksesan karena kemampuannya. Seseorang yang tidak memiliki kepercayaan diri memiliki kesulitan

• Lingkungan fisik

Caputo (Sedjo, 2005) menngungkapkan bahwa lingkungan fisik berpengaruh terhadap

burnout. Lingkungan fisik yang dimaksud tersebut yaitu : ¾ Kurangnya otonomi profesional

Perasaan kurang mampu melakukan kontrol dalam pekerjaan dapat menyebabkan

burnout.

¾ Berhadapan dengan publik

Pekerjaan yang melibatkan interaksi dengan orang dapat menyebabkan burnout. Interaksi

dengan publik menuntut kesabaran sehingga mampu menunjukkan keterampilan sosial bahkan tanpa

menghiraukan perasaannya sendiri.

¾ Konflik peran

Ada dua jenis konflik peran yang menyebabkan terjadinya burnout. Pertama, yaitu konflik

peran mengenai ketidakcocokan individu dengan pekerjaannya. Kedua, yaitu pertentangan antara

nilai-nilai yang dimiliki individu dengan kecenderungan dari pekerjaan.

¾ Peran ambigu

Peran ambigu adalah kekaburan tanggung jawab dalam pekerjaan. Dalam hal ini, terdapat

ketidakjelasan parameter dan ruang lingkup pekerjaan sehingga tujuan organisasi dan individu

mengalami kekaburan.

¾ Beban kerja berlebihan yang terus menerus

Lamanya jam kerja dan banyaknya tanggung jawab atau tuntutan pekerjaan yang

berulang-ulang diidentifikasi sebagai penyebab terjadinya burnout.

¾ Stressor Lingkungan fisik

Ketiadaan atau kurangnya fasilitas yang mendukung kinerja dalam organisasi dapat

menyebabkan burnout.

• Personal

Caputo (Sedjo, 2005) juga mengungkapkan bahwa faktor personal berpengaruh terhadap

burnout. Faktor personal tersebut yaitu :

Berdasarkan penelitian bahwa burnout banyak ditemukan pada orang yang memiliki

idealisme dan antusiasme tinggi.

¾ Perfeksionis

Orang dengan sifat perfeksionis selalu mengerjakan sesuatu dengan sempurna. Namun

kebutuhan untuk selalu sempurna dapat menyebabkan frustasi yang berakhir dengan burnout.

¾ Berkomitmen terlalu tinggi (Overcommitment)

Rasa sulit untuk mengatakan ‘tidak’ pada pekerjaan serta kompetisi yang tinggi dapat

menyebabkan terjadinya burnout.

¾ Pekerjaan sebagai yang sangat bernilai dan berharga (Single mindedness)

Seseorang yang menganggap pekerjaan adalah suatu yang berharga, bernilai sehingga sangat

penting bagi hidupnya akan berusaha mencapai kesuksesan. Namun jika karena sesuatu hal kesuksesan

menurun maka dapat menyebabkan terjadinya burnout.

¾ Kurangnya dukungan

Kurangnya dukungan sosial di tempat kerja yaitu dari rekan kerja, supervisor, atasan,

keluarga, teman-teman, dll. dapat menimbulkan burnout.

c. Compassion Fatigue

c.1. Pengertian Compassion Fatigue

Compassion Fatigue (CF) adalah trauma yang tidak secara langsung dialami

oleh seseorang (Stamm, 2005). Compassion Fatigue (CF) disebut juga sebagai

Secondary Traumatic Stress (STS) ataupun Vicarious Trauma (VT). Istilah awalnya

dicetuskan oleh Figley (Huggard, Peter. & Huggard, Jayne., 2008) yaitu secondary

victimization.Figley (1995) mengungkapkan bahwa compassion fatigue adalah stress

yang dihasilkan dari usaha memberikan pertolongan bagi orang – orang yang

mengalami trauma Hal ini menegaskan pengertian compassion fatigue sebagai

“harga yang harus dibayar” untuk penderitaan secara emosional ataupun fisik dari

c.2. Faktor Yang Mempengaruhi Compassion Fatigue

Berikut ini ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi Compassion

Fatigue :

• Riwayat Hidup

Peneliti menemukan bahwa riwayat hidup seseorang dapat

mengkontribusikan compassion fatigue (Meyers & Cornille, 2002 ; periksa juga

Mathieu, 2007). Miller (Huggard, 2003) mengungkapkan bahwa compassion fatigue

merupakan konsekuensi dari ‘terkurasnya’ sumber emosi internal seseorang.

Konsekuensi ini dapat dialami oleh seseorang yang melibatkan dirinya pada

kepedulian terhadap orang lain, khususnya dalam peristiwa yang sifatnya darurat.

Schawm (Huggard, Peter. & Huggard, Jayne., 2008) menambahkan bahwa compassion

fatigue tidak hanya terjadi di kalangan orang-orang yang secara profesional

membantu orang lain (professional helpers) dan para pemerhati (carers) melainkan

juga para sukarelawan (volunteers). Hal ini karena keterlibatan tersebut dapat memunculkan

trauma sekunder atau trauma yang dialami secara tidak langsung oleh seseorang. Picket (Figgley,

1995) mengungkapkan ratusan penelitian yang menyatakan bahwa individu yang

mengalami trauma bukan hanya korban trauma melainkan juga yang tidak secara

langsung terlibat trauma. Stamm (2005) menambahkan bahwa hanya mendengar

peristiwa traumatik dapat berpotensi trauma pada diri seseorang. Di sisi lain, Peter

Huggard dan Jayne Huggrard (2008) menambahkan bahwa compassion fatigue dapat

terjadi pada siapapun termasuk mereka yang bukan bekerja di kalangan profesional

• Strategi coping

Stamm (2002) mengungkapkan bahwa tidak semua orang yang memberikan

perhatian terhadap orang lain terpengaruh hanya oleh hal-hal yang negatif saja.

Dalam hal ini, strategi coping menjadi penting sebagai penentu kontribusi

compassion fatigue seseorang. Seseorang yang puas karena telah mengkontribusikan

kemampuannya pada orang yang membutuhkan pertolongan akan lebih kecil

kemungkinan terkena resiko compassion fatigue.

• Mempedulikan diri sendiri (self care)

Menurut Stamm (2002) seseorang yang tidak cukup mempedulikan atau

memperhatikan dirinya sendiri, dalam hal ini kebutuhan ataupun kepentingannya,

ketika berbelas kasih meringankan beban orang lain dapat berpotensi compassion

fatigue.

3. Peran Professsional Quality Of Life (ProQOL)

Di era globalisasi keunggulan yang kompetitif sangat dibutuhkan. Hal ini

ditentukan oleh sumber daya manusia yang unggul untuk mempertahankan eksistensi

organisasi menghadapi era globalisasi. Keunggulan yang dimiliki terkait dengan

kualitas organisasi. Oleh karena itu, organisasi membutuhkan sumber daya manusia

yang berkualitas dan profesional.

Organisasi yang berkualitas berarti harus profesional dalam kinerjanya. Oleh

karena itu, melalui skala Profesional Quality Of Life (ProQOL) dapat diketahui

kualitas kehidupan karyawan yang profesional di tempat kerja. Hal ini karena

yang mendukung perubahan positif (Stamm, 2005). Stamm (2005) mengungkapkan

bahwa melalui skala ProQOL dapat diketahui gambaran compassion satisfaction,

burnout, dan compassion fatigue yang dimiliki karyawan di tempat kerja. ProQOL

dapat menjadi pedoman bagi karyawan ataupun keseimbangan organisasi, dalam hal

ini meliputi pengalaman positif yaitu compassion satisfaction ataupun negatif yaitu

burnout dan compassion fatigue di organisasi.

Stamm (2005) mengungkapkan bahwa ProQOL berperan untuk mengetahui

keseimbangan dalam organisasi serta dapat memberikan pertimbangan bagi

kehidupan karyawan di organisasi. Hal ini ditunjukkan melalui berbagai kombinasi

skor ProQOL. Apabila skor compassion satisfaction lebih tinggi dibandingkan skor

burnout dan compassion fatigue ataupun jika diperoleh lebih tingginya skor

compassion fatigue dibandingkan skor compassion satisfaction dan burnout , atau

berbagai kombinasi skor lainnya. Hal ini dapat memberikan masukan yang berarti

bagi organisasi untuk meningkatkan atau lebih memperhatikan kehidupan

profesionalisme karyawannya.

C. Karakteristik Pekerjaan

1. Pengertian Karakteristik Pekerjaan

Karakteristik pekerjaan adalah dimensi inti atau persamaan sifat dari berbagai

pekerjaan (Suhartanto, 2006). Heads (Stevens, 2006) mengungkapkan bahwa

karakteristik pekerjaan merupakan pemenuhan kondisi psikologis seseorang ketika

meaningfulness), pengalaman bertanggung jawab dalam kerja (experienced

responsibility), pengetahuan atas hasil pekerjaan (knowledge of Results).

Oldham (Nogradi, Yardley, Kanters, 1993) mengungkapkan bahwa karakteristik

pekerjaan berinteraksi atau mempengaruhi beberapa variabel perbedaan-perbedaan individu dalam

menentukan hasil-hasil kerja yang efektif melalui potensi motivasi pekerjaan.

2. Dimensi-Dimensi Karakteristik Pekerjaan

Hackman dan Oldham (Buys, Olckers, Schaap, 2007) mengembangkan

dimensi-dimensi karakteristik pekerjaan yang sebelumnya diteliti oleh Turner dan

Lawrence. Dimensi-dimensi tersebut yaitu:

a. Keragaman keterampilan (Skill Variety) adalah penyelesaian pekerjaan yang

melibatkan berbagai aktivitas yang berbeda-beda. Artinya, pekerjaan dengan

keragaman tinggi menuntut berbagai kemampuan dan keterampilan untuk

menyelesaikannya.

b. Identitas tugas (Task Identity) adalah penyelesaian keseluruhan pekerjaan

yang hasilnya dapat diidentifikasi per bagian pekerjaan dari awal hingga

akhir. Artinya, bahwa pekerjaan memiliki kejelasan penyelesaian

tugas-tugasnya secara menyeluruh sehingga hasilnya dapat diidentifikasi.

c. Signifikansi tugas (Task Significance) adalah tingkat dimana pekerjaan

berdampak penting bagi di tempat kerja ataupun di luar lingkungan kerja.

Artinya bahwa pekerjaan tersebut memiliki pengaruh terhadap kehidupan dan

pekerjaan seseorang.

d. Otonomi (Autonomy) adalah tingkat kebebasan dalam pekerjaan meliputi

prosedur-prosedur yang akan digunakan dalam pekerjaan. Artinya bahwa

pekerjaan menyediakan keleluasaan dimana seseorang mampu merancang

atau memprogram strategi menurut kebijaksananya secara mutlak dalam

menyelesaikan pekerjaan.

e. Umpan balik (feedback) adalah penerimaan informasi yang jelas mengenai

hasil pekerjaan yang telah diselesaikan berdasarkan performansinya. Artinya,

seseorang menerima kejelasan mengenai pengetahuan terhadap

performansinya bekerja.

3. Pengaruh Karakteristik Pekerjaan

Di era globalisasi organisasi membutuhkan desain pekerjaan yang berkualitas

baik sehingga dapat meningkatkan performasi karyawan. Oleh karena itu, dibutuhkan

karakteristik kerja yang baik. Hal ini karena karakteristik pekerjaan merupakan

bagian dari desain pekerjaan. Karakteristik pekerjaan yang baik mampu memotivasi

karyawannya melalui potensi motivasi.

Idaszak dan Drasgrow (Buys, Olckers, Schaap, 2007) mengungkapkan bahwa

karakteristik pekerjaan berpengaruh terhadap desain pekerjaan. Lebih lanjut Stevens

(2006) mengungkapkan bahwa karakteristik pekerjaan bermanfaat untuk

mengindentifikasi perbedaan dan persamaan antara pekerjaan dan untuk memutuskan

motivasi internal dalam mendesain atau mendesain ulang pekerjaan. Informasi

tersebut berpengaruh bagi manager untuk dapat memutuskan area umum mana yang

Adapun pengaruh karakteristik pekerjaan terhadap pemenuhan kondisi

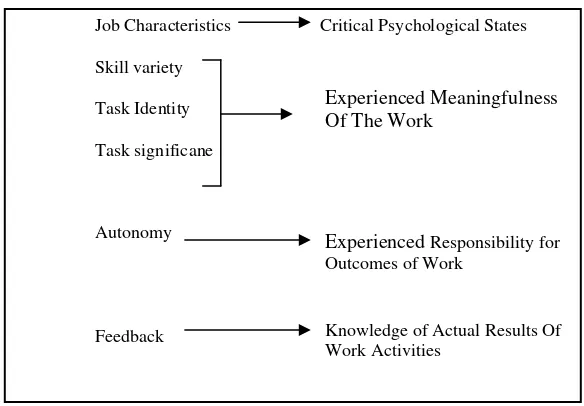

psikologis yang dibutuhkan oleh karyawan dalam bekerja seperti gambar berikut ini:

Gambar 1

Karakteristik Pekerjaan Mempengaruhi Kondisi Psikologis

Job Characteristics Critical Psychological States

Skill variety

Task Identity

Task significane

Experienced Meaningfulness Of The Work

Autonomy

Experienced Responsibility for Outcomes of Work

Feedback Knowledge of Actual Results Of Work Activities

Berdasarkan gambar di atas Stevens (2006) mengungkapkan bahwa dimensi

karakteristik pekerjaan yaitu keragaman keterampilan (skill variety), identitas tugas

(task Identity) dan signifikansi tugas (task significance) akan berpengaruh terhadap

pengalaman yang berarti (experienced meaningfulness). Sedangkan dimensi lainnya

yaitu otonomi (autonomy) akan mempengaruhi pengalaman bertanggung jawab

dalam kerja (experienced responsibility). Berikutnya umpan balik (feedback) akan

mempengaruhi pengetahuan atas hasil pekerjaan (knowledge of Results).

Ketiga kondisi psikologis tersebut merupakan tuntutan pemenuhan psikologis

ketika seseorang bekerja yang kemudian akan memotivasi karyawan melalui

pekerjaan.

Meskipun secara empiris dinamika variabel antara karakteristik pekerjaan,

kualitas kehidupan yang perofesional dengan perilaku ekstra peran masih jarang

ditemukan, namun penelitian sebelumnya dan penjelasan teoritis dari beberapa ahli

dapat mengungkapkan dinamika antar variabel pada penelitian ini.

Karakteristik pekerjaan merupakan salah satu bagian yang tidak dapat

dipisahkan ketika seseorang bekerja. Steven (2006) mengungkapkan bahwa

karakteristik pekerjaan, dalam hal ini meliputi potensi motivasi, berpengaruh

terhadap kondisi psikologis karyawan meliputi pengalaman berarti dalam pekerjaan

(experienced meaningfulness), pengalaman bertanggung jawab dalam pekerjaan

(experienced responsibility), pengalaman terhadap pengetahuan atas hasil pekerjaan

(knowledge of Results). Lebih lanjut, Hackman dan Oldham (Roger & Tremblay,

1998) mengungkapkan bahwa kondisi psikologis dari karakteristik pekerjaan

berpengaruh terhadap sikap dan perilaku di tempat kerja.. Hal ini didukung oleh

penelitian empiris yang juga menunjukkan bahwa potensi motivasi dalam

karakteristik pekerjaan meningkatkan kepuasan kerja, performansi, usaha-usaha yang

dilakukan karyawan, tingkat kehadiran dan menurunkan tingkat karyawan untuk

mengundurkan diri dari pekerjaan. Johari dan Yahya (2009) dalam penelitiannya

mengungkapkan bahwa karakteristik pekerjaan berpengaruh signifikan terhadap

perilaku organizational citizenship. Hasil tersebut juga serupa dengan studi oleh

Pearce dan Gregersen serta Van Dyne (Organ, Podsakoff, Mackenzie, 2006) yang

hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa potensi motivasi berpengaruh terhadap

OCB. Akan tetapi, pernyataan tersebut tidak sesuai dengan penelitian oleh Smith

pekerjaan tidak berpengaruh terhadap sikap karyawan di tempat kerja, dalam hal ini

yaitu, perilaku ekstra peran pada subyek karyawan bank

Stamm (2005) mengungkapkan bahwa profesional quality of life (ProQOL)

sebagai pengertian dari item-item pada skala ProQOL nya, yang berisi pengalaman

positif (compassion satisfaction) ataupun negatif (burnout dan compassion fatigue)

yang berkaitan dengan kualitas kehidupan yang profesional. Hal ini sejalan atau

memiliki implikasi dengan pengertian perilaku ekstra peran dari Organ (Organ,

Podsakoff, Mackenzie, 2006) yang merupakan perilaku bebas, sukarela, informal,

melebihi standar uraian jabatan, tidak secara langsung berkaitan dengan reward

formal namun keseluruhannya mewujudkan keefektifan organisasi. Penelitian oleh

Schepman dan Zarate (2008) menunjukkan adanya korelasi yang signifikan antara

burnout dan OCB. Akan tetapi, pada penelitian oleh Emmerik, Jawahar dan Stone

(2005) diperoleh bahwa dimensi burnout yaitu reduced personal accomplishment berkorelasi

signifikan pada altruism, sedangkan dimensi burnout yaitu emotional exhaution dan

depersonalization diasosiasikan negatif dengan OCB.

E. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti memiliki hipotesis sebagai

berikut :

1. Hipotesis Mayor :

Ada hubungan antara Professional Quality Of Life (ProQOL) dan

Organizational Citizenship Behavior (OCB) dengan karakteristik pekerjaan yang

2. Hipotesis Minor :

H1 : Ada hubungan antara Professional Quality Of Life (ProQOL) dan altruism

dengan karakteristik pekerjaan yang signifikan sebagai variabel

moderator.

H2 : Ada hubungan antara Professional Quality Of Life (ProQOL) dan

concientiousness dengan karakteristik pekerjaan yang signifikan sebagai

variabel moderator.

H3 : Ada hubungan antara Professional Quality Of Life (ProQOL) dan

sportsmanship dengan karakteristik pekerjaan yang signifikan sebagai

variabel moderator.

H4 : Ada hubungan antara Professional Quality Of Life (ProQOL) dan courtesy

dengan karakteristik pekerjaan yang signifikan sebagai variabel moderator.

H5 : Ada hubungan antara Professional Quality Of Life (ProQOL) dan civic

virtue dengan karakteristik pekerjaan yang signifikan sebagai variabel

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian korelasional yang bertujuan mengetahui hubungan antara dua variabel yaitu variabel independen dan dependen dengan variabel moderator. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara

Professional Quality Of Life / ProQOL (compassion satisfaction, burnout, compassion fatigue) dan organizational citizenship behavior / OCB (altruism, concientiousness, sportmanship, courtesy, civic virtue) dengan karakteristik pekerjaan sebagai moderator.

B. Identifikasi Variabel Penelitian

1. Variabel bebas : Karakteristik pekerjaan, Professional Quality Of Life /ProQOL (Compassion Satisfaction, Burnout, Compassion Fatigue),

2. Variabel tergantung :Organizational Citizenship Behavior /OCB (Altruism, Concientiousness, Sportmanship, Courtesy, Civic Virtue)

3. Variabel moderator : interaksi antara ProQOL dengan Karakteristik Pekerjaan

C. Definisi Operasional

1. Organizational Citizenship Behavior (OCB)

OCB adalah perilaku bebas, sukarela, informal, melebihi standar uraian jabatan, tidak secara langsung berkaitan dengan reward formal namun keseluruhannya mewujudkan keefektifan organisasi. Adapun dimensi-dimensi OCB sebagai berikut :

• Altruism yaitu perilaku yang bersedia, sukarela, sepenuh hati untuk

membantu pekerjaan ataupun masalah orang lain.

• Concientiousness yaitu perilaku di atas standar peraturan formal yang

berkaitan dengan kehadiran, waktu istirahat, pelaksanaan tugas atau pekerjaan dan kepatuhan terhadap peraturan.

• Sportmanship yaitu perilaku yang tidak mengeluhkan hal sepele, selalu

berfokus pada sisi positif, tidak melebih-lebihkan masalah dan tidak mencari-cari kesalahan ataupun kekurangan.

• Courtesy yaitu perilaku yang mencegah ataupun menghindari permasalahan

dengan orang lain, tidak menyalahgunakan hak-hak orang lain dan mempertimbangkan dampak perilaku yang dilakukan terhadap orang lain. • Civic Virtue yaitu perilaku menghadiri pertemuan yang tidak diwajibkan,

OCB diukur menggunakan skala adaptasi dari Podsakoff, MacKenzie, Moorman dan Fetter dengan dimensi-dimensinya yaitu altruism, conscientiousness, sportmanship, courtsey, dan civic virtue. Skor jawaban subyek bergerak dari 0 sampai 4 untuk item favorabel dan 4 sampai 0 untuk item unfavorable.

2. Professional Quality Of Life (ProQOL)

ProQOL adalah pengalaman positif atau negatif di tempat kerja meliputi trauma sekunder, rasa puas terhadap pekerjaan yang dilakukan dengan baik dan putus asa yang berkelanjutan atau kesulitan melakukan pekerjaan dengan efektif. Hal ini diuraikan melalui dimensi-dimensinya sebagai berikut :

a. Compassion satisfaction

Compassion satisfaction dikarakteristikkan dengan perasaan puas, senang dan berpikiran positif ketika menolong orang lain serta merasa bersemangat setelahnya, merasa senang dan puas dengan pekerjaan, merasa senang karena bisa mengikuti prosedur ataupun mekanisme organisasi, bangga terhadap apapun yang dapat dilakukan dan merasa berhasil dalam pekerjaan.

b. Burnout

Burnout adalah perasaan tidak senang ketika bekerja, merasa lelah dengan pekerjaan ataupun beban tugas, merasa terperangkap terhadap pekerjaan, merasa tidak dapat berkembang karena sistem organisasi, tidak dapat menjadi seseorang yang diinginkan, tidak memiliki pedoman yang menguatkan diri sendiri, mengalami gangguan tidur setelah peristiwa yang tidak menyenangkan.

Burnout diukur menggunakan skala adaptasi dari Beth Hudnall Stamm yaitu skala Burnout. Skala Burnout memiliki skor yang bergerak dari 1 sampai 6 untuk item favorabel dan bergerak dari 6 sampai 1 untuk item unfavorabel.

c. Compassion fatigue

Compassion fatigue adalah perasaan khawatir apabila tergantung dengan orang lain, sulit memisahkan antara kehidupan pribadi dan kerja, merasa terpengaruh dengan orang lain yang mengalami stress berat, merasa tertekan dengan pekerjaan, merasakan apa yang dialami orang lain, menghindari melakukan kegiatan ataupun situasi tertentu yang mengingatkan kembali pada suatu peristiwa yang tidak menyenangkan dan berpikir yang ‘tidak-tidak’ setelah membantu orang lain.

3. Karakteristik Pekerjaan

Karakteristik pekerjaan adalah dimensi inti dari berbagai jenis dan sifat pekerjaan, bagian dari desain pekerjaan, yang meliputi keragaman keterampilan, identitas tugas, signifikansi tugas otonomi dan umpan balik. Adapun dimensi-dimensi karakteristik pekerjaan sebagai berikut :

• Keragaman keterampilan (Skill Variety) meliputi kesempatan melakukan

beberapa tugas dengan berbagai kemampuan, kemampuan untuk berbagai keahlian, tugas pekerjaan yang kompleks dan bervariasi.

• Identitas tugas (Task Identity) meliputi penyelesaian tugas dari awal hingga akhir, hasil

pekerjaan dapat diidentifikasi langsung, kontribusi berkaitan dengan hasil akhir pekerjaan dan pelayanan, adanya kesempatan menyelesaikan pekerjaan lain.

• Signifikansi tugas (Task Significance) meliputi tindakan-tindakan yang dilakukan

mempengaruhi pekerjaan orang lain, pekerjaan mempengaruhi orang lain dan pekerjaan bermanfaat di tempat kerja.

• Otonomi (Autonomy) meliputi kebebasan dalam bekerja, bertanggung jawab

mengenai cara dan tenggat waktu penyelesaian pekerjaan dan berkesempatan untuk melakukan pekerjaan.

• Umpan balik (feedback) yaitu masukan kinerja dari atasan, supervisor ataupun

Skor skala karakteristik pekerjaan bergerak dari 1 sampai 5 untuk item favorabel dan 5 sampai 1 untuk item unfavorabel.

D. Lokasi dan Subyek Penelitian 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kantor cabang PT. BRI Katamso di Yogyakarta.

2. Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah karyawan cabang PT. BRI Katamso di Yogyakarta sejumlah 42 orang dengan kriteria sebagai berikut :

Karyawan tetap

Jenis kelamin : Pria dan wanita Masa kerja : lebih dari 30 hari

Adapun alasan peneliti menetapkan kriteria masa kerja lebih dari 30 hari karena hal tersebut disesuaikan dengan skala adaptasi ProQOL oleh Stamm (2005).

E. Prosedur Penelitian

Penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

2. Skala-skala penelitian ini diuji cobakan pada subyek yang memiliki kriteria yang sama.

3. Melakukan kesahihan item dan reliabilitas item setelah try out pertama yang selanjutnya dilakukan try out kedua untuk skala adaptasi karakteristik pekerjaan dan ProQOL. Sedangkan skala OCB hanya dilakukan satu kali try out karena diperoleh reliabilitas yang cukup tinggi sehingga peneliti memberanikan diri untuk tidak melakukan try out untuk yang kedua kali, setelah sebelumnya menggunakan skala adaptasi yang lain namun diperoleh reliabilitas yang kurang memuaskan. Sedangkan skala adaptasi ProQOL dan karakteristik pekerjaan dilakukan sebanyak dua kali try out dengan pertimbangan bahwa skala tersebut membutuhkan perbaikan pada perluasan alternatif jawaban sehingga peneliti melakukan try out sebanyak dua kali. 4. Data yang diperoleh kemudian diuji validitas dan reliabilitasnya. Dalam

penelitian ini, peneliti menggunakan hasil data sekunder karakteristik pekerjaan dipungut dari skripsi Kristofer Adi dengan judul Pengaruh Karakteristik Pekerjaan Terhadap Hubungan Antara Professional Quality Of Life (ProQOL) dan Counterproductive Work Behavior (CWB).

F. Metode dan Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data berupa skala Likert dengan menggunakan metode

summated ratings. Peneliti menggunakan alat ukur adaptasi dari Eropa dengan tujuan apakah alat ukur tersebut juga berlaku di Indonesia. Adapun uraian mengenai skala adaptasi yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Skala Organizational Citizenship Behavior (OCB)

Skala OCB bertujuan untuk mengetahui extra behavior karyawan di tempat kerja melalui skor yang diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan skala adaptasi organizational citizenship behavior dari Podsakoff, MacKenzie, Moorman dan Fetter (Organ, Podsakoff, MacKenzie, 2006), yang dalam penelitiannya, menghasilkan koefisien reliabilitas altruism = .85 ; courtesy = .85 ; sportsmanship = .85 ; concientiousness = .82, dan civic virtue =.70. Skala ini menggunakan metode

Likert yang bertujuan untuk mengetahui perilaku ekstra karyawan di tempat kerja. Adapun distribusi atau penyebaran item pada skala tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

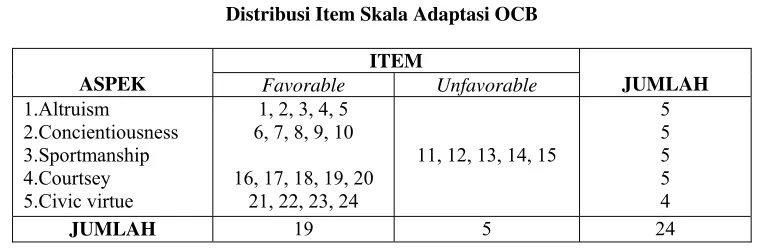

Tabel 1

Distribusi Item Skala Adaptasi OCB

ITEM

ASPEK Favorable Unfavorable JUMLAH

1.Altruism

2.Concientiousness 3.Sportmanship 4.Courtsey 5.Civic virtue

1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10

16, 17, 18, 19, 20 21, 22, 23, 24

11, 12, 13, 14, 15

5 5 5 5 4

JUMLAH 19 5 24

0 sampai 4 dengan alternatif jawaban yaitu, sangat tidak sesuai, tidak sesuai, ragu-ragu, sesuai, sangat sesuai. Pada penelitian ini pemberian skor subyek adalah sebagai berikut : untuk item favorable, jawaban sangat sesuai skornya adalah 4, sesuai = 3, ragu-ragu = 2, tidak sesuai = 1, sangat tidak sesuai = 0. Sedangkan untuk item

favorable pemberian skor jawaban sebagai berikut : jawaban sangat sesuai skornya adalah 0, sesuai = 1, ragu-ragu = 2, tidak sesuai = 3, sangat tidak sesuai = 4.

2. Skala Professional Quality Of Life (ProQOL)

Peneliti menggunakan skala adaptasi Professional Quality Of Life (ProQOL) dari Stamm (2005) yang terdiri dari subskala yaitu compassion satisfaction, burnout

dan compassion fatigue. Skor masing-masing subskala ProQOL tidak bisa digabungkan karena masing-masing skala tersebut memiliki keunikan psikometri. Skala ini bertujuan untuk mengetahui compassion satisfaction, burnout dan

compassion fatigue pada karyawan di tempat kerja selama 30 hari terakhir

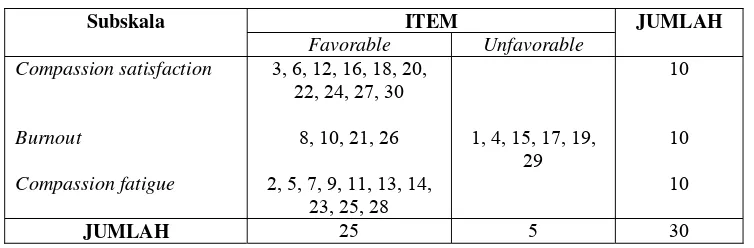

Tabel 2

Distribusi Item Subskala ProQol

ITEM Subskala

Favorable Unfavorable

JUMLAH

Compassion satisfaction

Burnout

Compassion fatigue

3, 6, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30

8, 10, 21, 26

2, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 23, 25, 28

1, 4, 15, 17, 19, 29

10

10

10

JUMLAH 25 5 30

Skala ini terdiri dari 30 item yang meliputi tiga aspek yaitu compassion satisfaction, burnout dan compassion fatigue. Skor bergerak dari angka 0 sampai 5, dengan alternatif pilihan jawaban tidak pernah (0%), jarang (0%-20%), sesekali (21%-40%), kadang-kadang (41%-60%), sering (61%-80%), sangat sering (81%-100%). Pada penelitian ini pemberian skor untuk item favorable sebagai berikut : jawaban sangat sering = 5, sering = 4, kadang-kadang = 3, sesekali = 2, jarang = 1, tidak pernah = 0. Menurut Stamm (2005) khusus untuk pemberian skor item unfavorabel pada skala ini yaitu 0 = 0, 1 = 5, 2 = 4 , 3 = 3, 4 = 2, 5 =1.

3. Skala Karakteristik Pekerjaan

Adapun penjelasan mengenai perhitungan skor karakteristik pekerjaan sebagai berikut :

a. Melakukan perhitungan skor karakteristik pekerjaan yang diperoleh melalui pembagian item-item dari kelima dimensi karakteristik pekerjaan terhadap jumlah masing-masing item untuk setiap dimensi.

b. Melakukan perhitungan skor dengan menggunakan rumus Motivating Potential Score (MPS) sebagai berikut :

SV + TI + TS

Motivating Potential Score (MPS) = X AU X FB

3

Keterangan :

SV : Skill Variety FB : Feedback TI : Task Identity AU : Autonomy TS : Task Significance

Landy, F.J (1989) menguraikan bahwa skill variety, task Identity dan task significance memiliki hubungan additive atau skor yang lebih dari salah satunya akan melengkapi skor yang lain. Namun, hal ini tidak sejalan dengan skor untuk autonomy

dan feedback. Apabila skor keduanya menunjukkan 0 maka MPS pun 0.

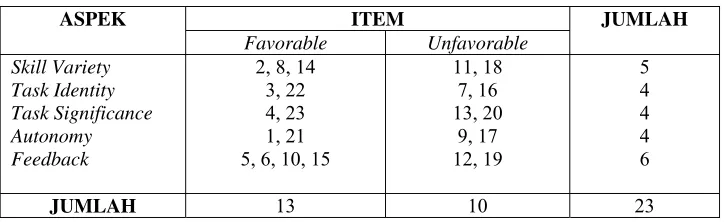

Tabel 3

Distribusi Item Skala Karakteristik Pekerjaan

ITEM ASPEK

Favorable Unfavorable

JUMLAH

Skill Variety Task Identity Task Significance Autonomy Feedback

2, 8, 14 3, 22 4, 23 1, 21 5, 6, 10, 15

11, 18 7, 16 13, 20

9, 17 12, 19

5 4 4 4 6

JUMLAH 13 10 23

Skala ini memiliki alternatif pilihan jawaban dan pemberian skor untuk item favorabel yaitu sangat tidak menggambarkan = 1, kurang menggambarkan = 2, kadang-kadang menggambarkan = 3, sebagian besar menggambarkan = 4, sangat menggambarkan = 5. Sedangkan untuk item favorabel pemberian skor adalah sebagai berikut: sangat tidak menggambarkan = 5, kurang menggambarkan = 4, kadang-kadang menggambarkan = 3, sebagian besar menggambarkan = 2, sangat menggambarkan = 1.

G. Validitas , Reliabilitas Alat Ukur

Alat ukur penelitian perlu diujicobakan dengan tujuan memperoleh validitas dan reliabilitas yang baik sehingga alat ukur sahih dan dapat diandalkan (Azwar, 1999).

1. Validitas

isi diselidiki melalui estimasi analisis rasional oleh professional judgment terhadap isi tes. Estimasi yang dilakukan tergantung pada penilaian subyektif sehingga tidak melibatkan perhitungan statistik. Untuk menghindari subyektivitas peneliti maka dalam validitas alat ukur maka analisis rasional juga dilakukan oleh dosen pembimbing.

Selanjutnya peneliti melakukan seleksi item berdasarkan korelasi item total. Azwar (Lababa, 2008) mengungkapkan bahwa batas item yang dianggap sahih apabila korelasi totalnya menunjukkan ≥ 0,3 dengan alasan memiliki daya diskriminasi yang tinggi. Sedangkan item dengan korelasi total < 0,3 dianggap gugur karena daya diskriminasinya rendah.

2. Reliabilitas

Reliabilitas adalah keandalan yang mengacu pada stabilitas dan kejituan alat ukur sehingga diperoleh kepercayaaan terhadap hasil pengukuran (Kerlinger, 1986). Teknik Cronbach menggunakan program komputer SPSS for Windows 17.0. Nilai reliabilitas (rxx1) berkisar antara 0 sampai dengan 1,00. Nilai reliabilitas dianggap memuaskan apabila rxx1 = 0,9 (Azwar, 1999). Dalam prakteknya rxx1 = 1,00 tidak pernah dijumpai. Teknik konsistensi internal estimasi reliabiltas menggunakan

H. Subyek dan Uji Coba Alat Penelitian 1. Subyek Uji Coba Alat Penelitian

Peneliti melakukan uji coba alat ukur sebanyak dua kali kepada subyek yang memiliki kriteria yang sama pada penelitian yang hendak dilakukan. Pada skala ProQol dan Karakteristik Pekerjaan, uji coba yang pertama diujikan pada sampel di unit cabang BRI katamso, yaitu unit BRI Pandeyan, Katamso, Timoho, Terban, Pugeran, Kusumanegara, Poncowinatan, Pasar kembang, Gejayan, Wirobrajan dengan total jumlah subyek sebanyak 53 orang. Sedangkan uji coba yang kedua pada skala adaptasi ProQol dan Karakteristik Pekerjaan, yang merupakan uji coba yang pertama bagi skala adaptasi OCB, diuji cobakan di bagian keuangan di LSM Marga Husada, PT. Garuda Indonesia, UKDW, Yayasan Akper Bethesda dan Bussan Auto Finance (BAF) Yamaha Motor sejumlah 62 orang.

2. Uji Coba Alat Peneliti