STRUKTUR KOMUNITAS FORAMINIFERA BENTIK DI PASIR TIMBUL DAN GOSONG SUSUTAN, TELUK LAMPUNG

(Skripsi)

Oleh

Amalia Kurnia Putri

JURUSAN BIOLOGI

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG

STRUKTUR KOMUNITAS FORAMINIFERA BENTIK DI PASIR TIMBUL DAN GOSONG SUSUTAN, TELUK LAMPUNG

Oleh

Amalia Kurnia Putri

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan pada 18 September sampai 21 Oktober 2016 di Laboratorium Petrologi dan Mineralogi Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan (P3GL) Bandung. Sampel yang digunakan berasal dari Pasir Timbul dan Gosong Susutan, Teluk Lampung. Sampel sedimen berjumlah 16 set yang diambil pada 4 titik stasiun dan 2 kali pengambilan yaitu disekitar tepian dan pada kedalaman 5m. Identifikasi menggunakan buku acuan Barker (1960) dan Loebich dan Tappan (1994), ada 4 bangsa yang ditemukan, yaitu Rotaliida, Textulariida, Miliolida, dan Lagenida. 36 jenis berhasil diidentifikasi dengan Amphistegina lessonii yang paling melimpah sebagai foraminifera penciri terumbu karang. Analisis data menggunakan PAST version 2.09 diketahui kisaran nilai indeks keanekaragaman 0,57-2,12, nilai indeks keseragaman 0,24-0,65, dan nilai indeks dominansi 0,28-0,76. Struktur komunitas terbaik berada pada stasiun B1PT. FORAM Index (FI) digunakan sebagai bioindikator kualitas perairan terhadap terumbu karang, nilai FI yang tinggi menunjukkan lokasi tersebut baik dan cocok untuk pertumbuhan terumbu karang, 6,56 untuk nilai terendah dan 9,02 untuk nilai tertinggi.

STRUKTUR KOMUNITAS FORAMINIFERA BENTIK DI PASIR TIMBUL DAN GOSONG SUSUTAN, TELUK LAMPUNG

Oleh

Amalia Kurnia Putri

Skripsi

Sebagai Salah Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar SARJANA SAINS

Pada Jurusan Biologi

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG 2017

RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir di Bandar Lampung pada tanggal 01 Januari 1995. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga

bersaudara, puteri dari Bapak Slamet dan Ibu Sri Hariyati.

Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh penulis diawali dari Taman Kanak-kanak Ar-Russyidah I tahun 1999-2000, kemudian dilanjutkan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Sukamenanti tahun 2000-2006. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 10 Bandar Lampung tahun 2006-2009, dan melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 7 Bandar Lampung tahun 2009-2012. Tahun 2012 penulis mengikuti Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) di Universitas Lampung kemudian terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Biologi Fakultas MIPA. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Biologi (HIMBIO) sebagai anggota Bidang Ekspedisi (2012-2014).

Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2015 di Pekon Bumi Ratu, Kecamatan Pesisir Barat. Selain itu penulis melakukan Kerja Praktik (KP) di Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan (PPPGL) Bandung pada tahun 2016 dengan judul “Struktur Komunitas Foraminifera Bentik dalam Sedimen Bawah Dasar Laut Sebelah Utara Pulau Karimata, Kalimantan Barat di Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan (P3GL)”

Ku persembahkan skripsi ini kepada

kedua orangtuaku

MOTTO

“

Allah tidak membebani seseorang itu melainkan

sesuai dengan kesanggupannya

”

-Q.S

Al-Baqarah:286)-Man Jadda wa Jada

“

barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia

akan berhasil”

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang

melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku,

dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan

pernah melewatkanku”

Khattab-SANWACANA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala karunia-Nya yang selalu memberikan kesehatan dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul“Struktur Komunitas Foraminifera Bentik di Pasir Timbul dan Gosong Susutan, Teluk Lampung“ini disusun sebagai persyaratan kelulusan di Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lampung.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis mendapat banyak bantuan dan masukan dari berbagai pihak, untuk itu penulis dalam kesempatan ini ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Kedua orang tua dan keluarga yang selalu memberikan doa, kasih sayang, kesabaran, dukungan, dan semangat tiada henti dalam melaksanakan dan menyelesaikan skripsi ini.

2. Ibu Endang Linirin Widiastuti, Ph.D., selaku Pembimbing I yang dengan sabar telah memberikan bimbingan dan saran selama proses pembuatan skripsi ini. 3. Ibu Dra. Kresna Tri Dewi, M.Sc., selaku Pembimbing II atas izin, pengarahan,

kesabaran, saran dan bimbinganselama pelaksanaan dan penyelesaian skripsi. 4. Ibu Dra. Sri Murwani, M.Sc., selaku Pembahas atas segala masukan dan saran

5. Ibu Dra. Elly L. Rustiati, M.Sc., selaku Pembimbing Akademik.

6. Ibu Dra. Nuning Nurcahyani, M.Sc., selaku Ketua Jurusan Biologi FMIPA Universitas Lampung.

7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta staf karyawan FMIPA Biologi Universitas Lampung.

8. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan (P3GL) yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk melaksanakan penelitian ini 9. Mba Nunung, Mba Dwi, Lia, Sayu, Nisa, Marli, Kadek, Apri atas bantuan,

kebaikan, semangat, serta hiburannya selama ini.

10. Teman-teman angkatan 2012 atas kebersamaan dan keceriaannya.

11. Suci Dwining Tyas; Siti Nena Sefililaisya, STR. Keb; Shelyn Melinda, Amd. KL; Utari Eka Putri, Amd. Keb; semoga kita bisa sama-sama terus ya!! 12. Teman-teman Klub Selam Anemon atas segala bantuannya selama ini. 13. Keluarga KKN Bumi Ratu Adel, Kak Rahma mbul, Kak Eli, Kak Tiara, Mba

Desi, Angga, dan Putra.

14. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga Allah membalas kasih sayang kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Akhir kata, Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan di dalam penyusunan tulisan ini dan jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga tulisan yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 22 Desember 2016 Penulis,

DAFTAR ISI halaman HALAMAN PENGESAHAN DAFTAR ISI I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang ... 1 B. Tujuan Penelitian ... 4 C. Manfaat Penelitian ... 4 D. Kerangka Pikir ... 4

II. TINJAUAN PUSTAKA A. Foraminifera... 6

B. Morfologi ... 7

1. Dinding... 7

2. Cangkang ... 8

3. Kamar ... 9

4. Septa dan Sutura ... 10

5. Apertur ... 10

6. Omamentasi ... 11

C. Habitat ... 12

D. Reproduksi ... 13

E. Kondisi Umum Lokasi ... 13

III. METODE KERJA A. Waktu dan Tempat ... 15

B. Alat dan Bahan ... 16

C. Metode Kerja... 17

1. Penetapan Stasiun Pengamatan ... 17

2. Pencucian Sampel... 18

3. Tahap Persiapan... 18

4. Penjentikan (Picking) ... 18

halaman

6. Dokumentasi... 19

7. Identifikasi dan Perhitungan ... 20

D. Analisis Data ... 21

1. Indeks Keanekaragaman Shannon-Wiener(H’)... 21

2. Indeks Dominansi ... 21

3. Indeks Keseragaman... 22

E. FORAM Index... 23

IV. HASIL PENGAMATAN DAN PEMBAHASAN 1. Pembagian Foraminifera Berdasarkan Bangsa ... 27

a. Bangsa Miliolida ... 27

b. Bangsa Rotaliida... 27

c. Bangsa Textulariida... 28

d. Bangsa Lagenida... 29

2. Pembagian Foraminifera Berdasarkan Kelompok Fungsional ... 29

a. Pembagian Foraminifera Berdasarkan Kelompok Fungsional ... 29

1. Marga Calcarina ... 29 2. Marga Amphistegina... 31 3. Marga Peneroplis ... 33 4. Marga Heterostegina ... 34 5. Marga Amphisorus... 35 b. Kelompok Oportunis ... 35 1. Marga Elphidium ... 35 2. Marga Ammonia ... 36 c. Kelompok Heterotrofik... 37 1. Marga Quinqueloculina... 37 2. Marga Textularia ... 38 3. Marga Eponides... 38 4. Marga Spiroloculina ... 39 5. Marga Sporadotrema... 40 6. Marga Hauerina ... 40 7. Marga Triloculina... 40 8. Marga Planulina ... 41 9. Marga Discorbis ... 41 10. Marga Astrononion ... 42 11. Marga Lenticulina ... 42

halaman

a. Indeks Keanekaragaman Shannon-Wiener (H’)... 43

b. Indeks Dominansi ... 45

c. Indeks Keseragaman (E)... 47

4. FORAM Index ... 48

V. SIMPULAN DAN SARAN A. Simpulan ... 54

B. Saran... 55 DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel halaman

Tabel 1. Klasifikasi Foraminifera yang ditemukan di Pasir Timbul dan

Gosong Susutan, Teluk Lampung ... 26 Tabel 2. Jumlah individu foraminifera dari masing-masing lokasi... 27

DAFTAR GAMBAR

Gambar halaman

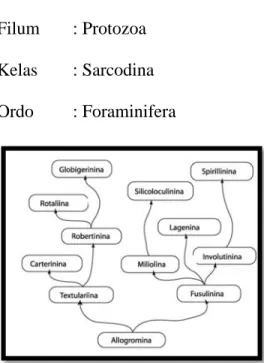

Gambar 1. Ordo foraminifera (Loeblich dan Tappan, 1988) ... 6

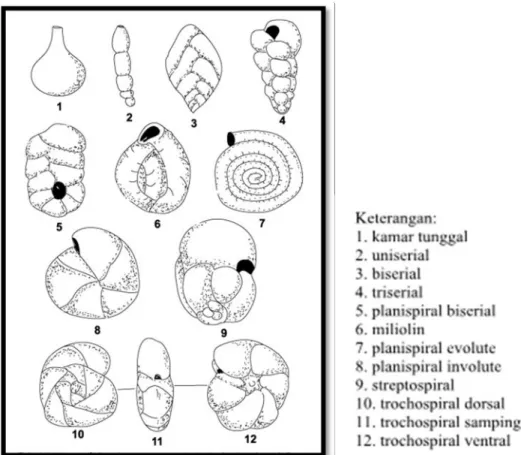

Gambar 2. Sebagian bentuk cangkang foraminifera (Loeblich dan Tappan, 1988) ... 9

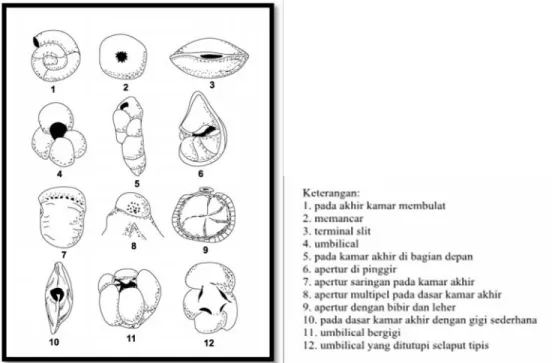

Gambar 3. Tipe apertur pada foraminifera (Loeblich dan Tappan, 1988) ... 10

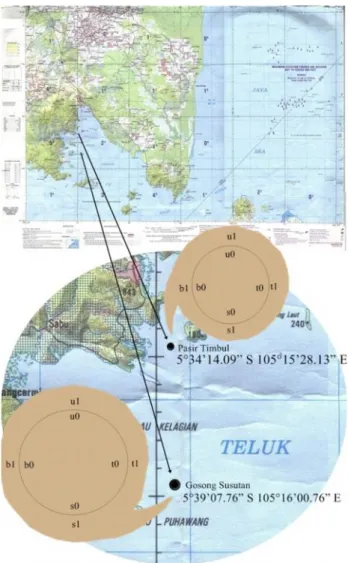

Gambar 4. Peta Pasir Timbul dan Gosong Susutan ... 16

Gambar 5. Nilai Indeks Keanekaragaman Shannon (H’) foraminifera di Pasir Timbul dan Gosong Susutan ... 44

Gambar 6. Nilai Indeks Dominansi di Pasir Timbul dan Gosong Susutan ... 47

Gambar 7. Nilai Indeks Keseragaman di Pasir Timbul dan Gosong Susutan ... 48

Gambar 8. 16 set sampel penelitian ... 68

Gambar 9. Kuas kecil dan kuas besar ... 68

Gambar 10. Wadah pengamatan mikrofosil (picking tray)... 68

Gambar 11. Saringan... 69

Gambar 12. Assemblage slide ... 69

Gambar 13. Mikroskop binokuler ... 69

Gambar 14. Lampu euromax fiber optic ... 70

Gambar 15. Mikroskop Nikon MSZ-1500... 70

Gambar 16. Tragacanth gum ... 70

halaman Gambar 18. Jenis-jenis Foraminifera yang ditemukan di Pasir Timbul dan

Gosong Susutan, Teluk Lampung ... 72 Gambar 19. Foraminifera dalam partikel sedimen... 73 Gambar 20. Ostracoda dalam partikel sedimen ... 74 Gambar 21. 1. Mineral, 2. gigi ikan, 3. cangkang moluska, dan 4. partikel dalam

1

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki letak strategis yang diapit oleh Benua Asia dan Australia serta Samudera Pasifik dan Hindia tentu memiliki potensi sumber daya alam yang tinggi. Lautan Indonesia termasuk dalam wilayah Marine Mega

Biodiversity di dunia, memiliki 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, dan 950 spesies biota yang berasosiasi dengan ekosistim terumbu karang (Siregar, 2015). Di dunia persebaran terumbu karang 60% ditemukan di Samudera Hindia dan Laut Merah, 25% di Samudera Pasifik, dan 15% di Karibia. Sebanyak 14% wilayah terumbu karang yang ada di dunia atau 75.000km2 terhampar di

Indonesia, 480 jenis terumbu karang yang telah teridentifikasi dan 60% berada di kawasan timur Indonesia (Arini, 2013).

Perairan laut Indonesia lebih luas dari daratan sebagai habitat berbagai biota laut baik yang berukuran besar (makro) maupun kecil (mikro). Dari semua

organisme yang ada ketika mati ada yang hancur terurai dan ada pula yang terawetkan menjadi fosil. Fosil yang berukuran mikroskopis dipelajari dalam ilmu khusus cabang dari Paleontologi yaitu Mikropaleontologi.

Mikropaleontologi adalah ilmu yang mempelajari fosil organisme berukuran mikro (mikrofosil) yang pengamatannya menggunakan mikroskop. Mikrofosil

2

antara lain adalah skelet radiolaria, conodonta, bryozoa, cangkang ostracoda, dan tentu saja foraminifera di dalamnya. Foraminifera merupakan organisme bersel satu dengan satu atau lebih kamar yang terpisah oleh sekat dan ditembus banyak lubang halus. Dalam penelitian mikropaleontologi, foraminifera merupakan mikrofosil yang sangat penting dibandingkan dengan yang lainnya. Hal ini karena jumlahnya yang melimpah dan beranekaragam, sensitif terhadap

perubahan lingkungan, fosil terawetkan dengan baik, dan cara preparasinya yang cukup mudah. Oleh karena itu foraminifera berperan dalam penentu umur lapisan batuan sedimen serta sebagai penunjuk lingkungan pengendapan

(Pringgoprawiro dan Kapid, 2000). Dalam beberapa dekade terakhir, foraminifera banyak digunakan oleh berbagai ahli terkait dengan biologi, lingkungan, paleoklimat dan lain-lain. Mereka menggunakan cangkang foraminifera yang terawetkan dalam sedimen laut.

Sedimen laut merupakan akumulasi proses fisika, biologi, dan kimia yang berasal dari daratan dan lautan itu sendiri. Material sedimen selanjutnya menjadi

partikel merupakan hasil transportasi material endapan melalui proses fisika dan pengendapan. Partikel yang berkembang menjadi padat pada lingkungan

pengandapan sebagian adalah hasil dari sekresi biologi atau presipitasi kimia. Material hasil sekresi biologi tersusun dari kalsium karbonat dan silikat yang sebagian berasal dari terumbu karang, foraminifera, moluska, ostracoda, dan trilobites yang telah mati dalam bentuk cangkang. Cangkang organisme inilah yang kemudian terakumulasi di dasar laut dan menjadi bagian dari sedimen laut

3

(Rifardi, 2012).

Cangkang foraminifera yang terdiri dari kalsium karbonat berfungsi melindungi bagian dalam tubuh dari predasi dan perubahan lingkungan yang diakibatkan oleh proses kimia (Irlani, 2013). Perubahan lingkungan dapat menyebabkan cangkang foraminifera rusak yang ditandai dengan perubahan warna. Kerusakan cangkang juga dapat disebabkan oleh aktivitas bakteri sehingga hanya bersisa sekat atau suturanya saja (Dewi dan Darlan, 2008). Foraminifera hidup di berbagai lingkungan perairan laut mulai dari perairan di sekitar pantai, pulau-pulau kecil hingga laut dalam (abisal).

Gugusan pulau-pulau kecil banyak tersebar di Provinsi Lampung yang terletak di ujung selatan Pulau Sumatera. Di antara pulau-pulau kecil terdapat dua wilayah daratan kecil yang muncul di atas permukaan laut, yaitu Pasir Timbul dan Gosong Susutan yang terletak di Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Untuk itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui struktur komunitas foraminifera bentik di lokasi ini.

4

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui keanekaragaman dan struktur komunitas foraminifera di Pasir Timbul dan Gosong Susutan.

2. Untuk mengetahui perbedaan struktur komunitas lingkungan foraminifera di Pasir Timbul dan Gosong Susutan.

C. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan data dan informasi mengenai struktur komunitas dan keragaman foraminifera serta perbedaan lingkungan yang terjadi antara Pasir Timbul dan Gosong Susutan.

D. Kerangka Pikir

Pada studi mikropaleontologi, foraminifera menjadi salah satu objek yang dipilih karena fase hidupnya yang singkat dengan reproduksi yang cepat, kemampuan adaptasi yang tinggi, dan fosilnya yang terawetkan dengan baik. Fase hidup yang singkat dan reproduksi yang cepat membuatnya melimpah di dasar perairan. Kemampuan adaptasinya yang baik menjadikan foraminifera tersebar hampir di seluruh bagian perairan muka bumi ini. Fosil yang terawetkan dengan baik menjadikannya menarik untuk diamati.

Perairan Teluk Lampung di antara gugusan pulau-pulau kecilnya terdapat dua daratan unik yang muncul di atas permukaan air laut, yaitu Pasir Timbul dan Gosong Susutan. Pasir Timbul termasuk daerah wisata yang sudah cukup

5

banyak dikunjungi wisata dalam 5 tahun terakhir di wilayah Lampung,

sedangkan Gosong Susutan cenderung belum banyak orang yang memanfaatkan lokasi wisata ini. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan lingkungan yang terjadi terhadap kelimpahan foraminifera yang berada di dua tempat berbeda.

6

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Foraminifera

Foraminifera berasal dari kata latin foramen yang berarti lubang kecil dan ferre yang berarti mengangkut. Protista ini disebut demikian karena cangkang yang berpori-pori (Campbell dkk., 2008). Foraminifera merupakan organisme bersel tunggal yang hidup secara akuatik, terutama di perairan laut.

Klasifikasi foraminifera menurut Pringgoprawiro dan Kapid (2000) adalah sebagai berikut:

Kerajaan : Protista Filum : Protozoa Kelas : Sarcodina Ordo : Foraminifera

7

Foraminifera termasuk dalam organisme yang tingkat adaptasinya baik, karena keberadaannya diketahui ada sejak zaman kambrium melalui fosil batuan laut berumur 550 juta tahun yang lalu (Rifardi, 2008).

Berdasarkan habitatnya foraminifera terbagi menjadi foraminifera plangtonik dan foraminifera bentik (Nurruhwati dkk., 2012). Akumulasi foraminifera plangtonik akan semakin tinggi apabila perairan semakin dalam, sedangkan perairan dangkal dicirikan dengan tingginya keanekaragaman foraminifera bentik. Sebaran

foraminifera bentik di perairan laut disebabkan oleh kedalaman, material sedimen, dan musim serta kemampuan beradaptasi tinggi yang dapat bertahan pada segala macam tipe perairan (Natsir dkk., 2011).

B. Morfologi

Secara morfologi ukuran foraminifera sangat beragam, mulai kurang dari 1 mm hingga mencapai 19 mm (Widianingsih, 2012). Morfologi foraminifera sendiri dapat dilihat dari bentuk dinding, cangkang, kamar, septa dan sutura, apertur, dan ornamentasinya.

Berikut adalah uraian dari morfologi foraminifera: 1. Dinding

Dinding merupakan bagian yang melindungi foraminifera dengan zat penyusun dan struktur yang beragam, terdapat empat macam dinding pada foraminifera menurut Pringgoprawiro dan Kapid (2000), yaitu:

8

i. Dinding kitin atau lektin adalah dinding yang bahan utama penyusunnya zat organik serupa zat tanduk dengan bentuk yang fleksibel. Jarang ditemukan keberadaannya, golongan Allogromidae yang ditemukan sebagai fosil.

ii. Dinding aglutinin atau arenaceous merupakan dinding yang tersusun dari material asing dan merekat satu sama lain. Material asing

penyusun aglutinin terdiri dari berbagai material seperti mika, spong-spikulae, cangkang organisme, dan lumpur. Sedangkan pada dinding arenaceous hanya terdiri dari butiran pasir saja.

iii. Dinding silikaan terdiri dari material yang dihasilkan oleh organisme itu sendiri. Beberapa foraminifera berdinding silikaan adalah

Ammodiscidae, Hyperramminidae, Silicimidae, dan beberapa dari Miliolidae.

iv. Dinding gampingan merupakan dinding yang paling banyak

ditemukan, terdapat empat macam dinding gampingan yaitu dinding porselen pada Miliolidae dan Peneroplidae, dinding hyalin antara lain pada Nodosaridae dan Globigerinidae, dinding gampingan granular seperti pada Spirillina, dan dinding gampingan yang kompleks pada foraminifera besar.

2. Cangkang

Cangkang foraminifera termasuk dalam partikel biogenik yang penemuannya terdapat diantara partikel non biogenik seperti mineral dan fragmen batuan (Natsir dkk., 2011). Cangkang foraminifera tersusun dari kalsium karbonat

9

yang berasal dari dirinya sendiri ataupun zat-zat yang berada di sekitarnya. Cangkang foraminifera dapat rusak, berubah warna, serta berlubang akibat dari perubahan lingkungan biologis, kimia, maupun fisika. Cangkang yang tersusun pada foraminifera terdiri dari satu kamar, ada pula yang terdiri dari banyak kamar.

Gambar 2. Sebagian bentuk cangkang foraminifera (Loeblich dan Tappan, 1988)

3. Kamar

Kamar adalah bagian dalam foraminifera yang merupakan tempat

protoplasma, terdapat pula protoculum sebagai kamar utama dari cangkang foraminifera. Pada cangkang foraminifera ada yang terdiri dari satu kamar yang disebut monotalamus, dan banyak kamar atau politalamus.

10

4. Septa dan Sutura

Septa adalah bagian dari kamar berupa sekat-sekat sebagai pemisah antar kamar, sedangkan sutura adalah sebuah bidang berupa garis halus yang memisahkan dua kamar yang saling berdekatan (Boltovskoy dan Right, 1976).

5. Apertur

Apertur adalah lubang utama yang biasanya ada pada kamar terakhir, berfungsi sebagai mulut untuk memasukkan makanan dan jalan keluar protoplasma pada foraminifera.

11

6. Ornamentasi

Ornamentasi atau yang biasa disebut hiasan adalah salah satu bentuk adaptasi foraminifera terhadap lingkungannya.

Ada 12 macam bentuk ornamentasi yang dijelaskan oleh Pringgiprawiro dan Kapid (2000), yaitu:

i. Keel adalah bagian periferi cangkang foraminifera yang dilapisi selaput tipis, terdapat pada Globorotalia.

ii. Costae adalah garis-garis sutura yang lebih halus menghubungkan galengan vertical, terdapat pada Bulimina.

iii. Spines adalah kamar-kamar yang bagian pada bagian tepi terdapat duri-duri menonjol, terdapat pada Asterorotalia.

iv. Bridged sutures adalah bagian septa yang terputus-putus yang membentuk sutura, terdapat pada Elphidium.

v. Limbate sutures adalah kumpulan pori-pori halus yang terbentuk dari garis-garis sutura.

vi. Umbilical plug adalah bulatan yang menonjol atau cekung ke dalam yang ada pada bagian pusat cangkang.

vii. Umbilicus adalah kamar pertama yang terdapat pada bagian pusat cangkang.

viii. Reticulate adalah tempelan material-material asing yang menyusun bentuk dinding cangkang.

ix. Punctuate adalah pori-pori bulat kasar yang ada pada bagian permukaan luar cangkang.

12

x. Cancellate adalah permukaan luar cangkang yang memiliki pori pori kasar dengan bentuk yang tidak selalu bulat.

xi. Pustolase adalah hiasan bulatan-bulatan lonjong yang ada pada bagian permukaan luar cangkan.

xii. Smooth adalah cangkang yang permukaannya halus tanpa hiasan.

C. Habitat

Tingkat adaptasi yang tinggi menyebabkan habitat foraminifera tersebar di berbagai macam perairan, mulai dari perairan tawar, perairan payau hingga perairan laut.

Habitat yang paling tinggi merupakan daerah perairan laut karena adanya terumbu karang yang juga tersusun dari kalsium karbonat. Faktor cahaya dan suhu hangat juga mendukung kelangsungan hidup foraminifera. Simbiosis antara zooxanthellae dan terumbu karang menyebabkan besarnya ukuran foraminifera yang ada di perairan laut (Irlani, 2013).

Foraminifera merupakan organisme yang hidup pada ekosistem terumbu karang, proses kalsifikasi terumbu karang dapat meningkat 20 sampai 40 kali karena adanya foraminifera bentik (Nybakken dan Bertness, 2006 dalam Toruan, 2013). Lingkungan yang kurang mendukung mengakibatkan penurunan kelimpahan terumbu karang seperti di Kepulauan Seribu sebagai dampak pencemaran dan eksploitasi dari wilayah Jakarta dan Banten (Toruan, 2013).

13

D. Reproduksi

Reproduksi foraminifera dapat berlangsung dua cara, yaitu aseksual dan seksual. Aseksual dimulai dengan inti protoplasma pada individu dewasa yang membelah menjadi nuklei-nuklei lalu keluar meninggalkan cangkang membawa sebagian protoplasma, inti-inti protolasma ini membentuk cangkang baru dengan protoculum yang besar dan cangkang yang relatif kecil (megalosfer).

Seksual dimulai dengan megalosfer kembali membentuk inti-inti kecil (nukleoli) yang jumlahnya semakin banyak saat dewasa yang akhirnya pecah lalu keluar melalui apertur membawa protoplasma dan terbentuk flagel sebagai alat gerak, inti flagel inilah yang sebagai gamet jantan dan betina, gamet secara alami mencari pasangan lawan jenisnya untuk berkonjugasi dan membentuk individu baru dengan protoculum kecil dan cangkang relatif besar (mikrosfer), mikrosfer membelah kembali pada tahap aseksual dan begitu seterusnya hingga menjadi siklus yang sama.

E. Kondisi Umum Lokasi

Provinsi Lampung memiliki 2 teluk besar, yaitu Teluk Semangka dan Teluk Lampung. Teluk Semangka terletak di sebelah barat Provinsi Lampung dan merupakan batas paparan benua yang ditandai garis batimetri 200m menjorok ke laut dengan kedalaman antara 60-360m. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa perairan Samudera Hindia mempengaruhi perairan Teluk Semangka.

Teluk Lampung merupakan daerah yang digunakan sebagai wilayah perikanan, budidaya, pariwisata, pelayaran, pelabuhan, pemukiman, dan perdagangan.

14

Kondisi perairan di Teluk Lampung dipengaruhi oleh perairan yang ada di Selat Sunda. Wilayah perairan Teluk Lampung cenderung stabil, kecepatan arus dipengaruhi oleh angin yang ditentukan oleh kekuatan angin yang berhembus, relatif tidak terlalu besar sekitar 5cm/s, tetapi pada Juni-Agustus kecepatan arus permukaan cukup kuat antara 30-72 cm/s. Pasang surut yang terjadi di Teluk Lampung adaleh tipe campuran dengan dominasi ganda (Pariwono, 1999). Pasir Timbul dan Gosong susutan termasuk wilayah perairan Teluk Lampung, yang terletak di Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran. Lokasi Pasir Timbul letaknya cenderung berdekatan dengan Pantai Sari Ringgung yang menjadi akses masuknya serta telah dikelola menjadi kawasan wisata, di dekatnya pun terdapat banyak keramba jaring apung yang dijadikan sebagai tempat budidaya beragam jenis ikan.

Gosong Susutan merupakan bagian dari Teluk Lampung yang mempunyai keunikan tersendiri, karena daratan kecil yang timbul di atas permukaan laut ini terdapat terumbu karang dan ikan karang pada kedalaman 20m di lokasi perairan sekelilingnya (Rais, 2015).

15

III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada 18 September sampai 21 Oktober 2016. Pengambilan sampel dilakukan pada 01 Agustus 2016 di Pasir Timbul dan Gosong Susutan, Lampung.

16

Pengamatan dilaksanakan di Laboratorium Mineralogi dan Mikropaleontologi, Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan (PPPGL), Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral yang berlokasi di Jalan Dr. Junjunan No. 236, Bandung.

B. Alat dan Bahan

Alat-alat yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah alat selam dasar dan SCUBA untuk membantu aktivitas penelitian di bawah air, depth meter untuk mengukur kedalaman, kamera bawah air untuk dokumentasi penelitian, kompas untuk mengetahui arah, dan plastik sebagai tempat penyimpanan sampel sedimen yang mengandung foraminifera.

Alat-Alat yang digunakan dalam penelitian di laboratorium adalah: mikroskop binokuler perbesaran 50X sebagai alat bantu pengamatan

foraminifera yang dilengkapi dengan lampu euromex fiber optic sebagai sumber cahaya dalam pengamatan,

wadah pengamatan mikrofosil (picking tray) sebagai tempat meletakkan sebaran sampel sedimen hasil cucian,

assemblage slide sebagai tempat foraminifera hasil penjentikan, kuas kecil berfungsi untuk menjentik spesimen foraminifera dari partikel sedimen dan kuas besar berfungsi untuk memindahkan sampel sedimen,

17

mikroskop Nikon MSZ-1500 untuk mengambil gambar/ foto foraminifera dengan perangkat lunak NIS element AR 2,30 yang berfungsi untuk mendokumentasikan berbagai spesimen termasuk foraminifera bentik, tragacanth gum (lem) yang berfungsi untuk menempelkan spesimen pada

assemblage slide,

air yang berfungsi untuk membantu proses penjentikan.

Sedangkan bahan yang digunakan adalah 16 sampel sedimen dari Pasir Timbul dan Gosong Susutan, Lampung.

C. Metode Kerja

Metode penelitian ini dilakukan dengan dua tahap yaitu pengambilan data primer dan pengamatan laboratorium. Data primer berupa sampel sedimen yang diambil secara langsung di lapangan (Pasir Timbul dan Gosong Susutan, Teluk

Lampung) dan melakukan penyelaman secara horizontal pada kedalaman 5m di masing-masing lokasi

1. Penetapan Stasiun Pengamatan

Pengamatan dilakukan dengan mengambil sampel 4 arah mata angin menggunakan kompas di setiap masing-masing lokasi, yaitu Utara, Selatan, Timur, dan Barat.

Cara Kerja

Contoh foraminifera diambil pada 2 lokasi dari 4 stasiun pada permukaan dan kedalaman 5m dengan menggunakan plastik.

18

Masing-masing sampel diberi kertas label. 2. Pencucian Sampel

Mencuci sampel sedimen dalam ayakan berukuran 0.063 mm dengan bantuan air mengalir dan kemudian dikeringkan dalam oven.

3. Tahap Persiapan

Menyiapkan assemblage slide yang dipoles tipis dengan lem Tragacanth gum dan pemberian label pada assemblage slide. Pemberian label berupa nomor sampel, tanggal, dan nama lokasi.

4. Penjentikan (Picking)

Mengambil satu persatu spesimen foraminifera dari partikel sedimen dan material lain dan memindahkan ke assemblage slide yang telah disiapkan. Adapun proses dari penjentikan adalah sebagai berikut:

i. Menyiapkan sampel sedimen hasil cucian.

ii. Meletakkan sampel sedimen pada wadah mikrofosil sedikit demi sedikit.

iii. Mengamati sampel di bawah miroskop binokuler.

iv. Mengambil satu persatu spesimen foraminifera menggunakan kuas kecil yang telah dicelupkan ke air. Pencelupan berguna sebagai alat perekat foraminifera pada kuas.

v. Meletakkan foraminifera yang menempel pada kuas ke assemblage slide. Semua proses dilakukan di bawah mikroskop binokuler. vi. Memindahkan foraminifera pada assemblage slide yang dilakukan

19

5. Pengumpulan Koleksi

Koleksi adalah memisahkan foraminifera hasil penjentikan ke assemblage slide baru untuk memudahkan dalam proses determinasi.

Adapun proses dari koleksi adalah sebagai berikut: i. Menyiapkan assemblage slide hasil penjentikan.

ii. Menyiapkan assemblage slide baru yang dioleskan dengan lem dan diberi label koleksi serta waktu koleksi.

iii. Memilih foraminifera hasil penjentikan dan dipindahkan ke assemblage slide baru dengan bantuan mikroskop. Spesimen yang dipilih merupakan karakteristik dan bentuk terbaik

iv. Melakukan semua pemindahan pada setiap spesimen foraminifera yang terbaik.

v. Mengisi petak sebanyak 3 spesimen yang sama dan terbaik yang dilakukan berurutan.

vi. Mencatat nomor sampel pada specimen yang tertera pada assemblage slide hasil penjentikan.

6. Dokumentasi

Dokumentasi untuk mendapatkan gambar foraminifera sebagai bukti

spesimen tertentu dari foraminifera yang digunakan untuk penelitian ini. Cara nya dengan menyiapkan assemblage slide hasil koleksi dan diatur posisinya untuk mempermudah pemotretan.

20

i. Menyiapkan mikroskop Nikon MSZ-1500 yang telah terhubung dengan komputer dan perangkat lunak NIS element AR 2,30. ii. Meletakkan assemblage slide hasil koleksi di bawah mikroskop. iii. Mengatur sudut foto sesuai aperture di atas dan perbesaran gambar

serta ketajaman tampilan sehingga menghasilkan foto yang bagus. iv. Menyimpan gambar yang tertampil pada komputer.

7. Identifikasi dan perhitungan

Identifikasi untuk mengetahui spesies hasil koleksi dengan mengamati ciri-ciri morfologi berdasarkan bentuk struktur cangkang, bentuk dan jumlah kamar, serta ornamen cangkang. Menggunakan buku acuan Barker (1960) dan Loebich dan Tappan (1994).

Adapun proses dari identifikasi adalah sebagai berikut: i. Menyiapkan assemblage slide hasil koleksi.

ii. Mengamati struktur tubuh foraminifera di bawah mikroskop binokuler.

iii. Mengindentifikasi menggunakan buku acuan Barker (1960) dan Loebich dan Tappan (1994).

iv. Menghitung jumlah spesies yang ditemukan dari setiap specimen hasil penjentikan.

Cara lain dalam mengidentifikasi adalah menggunakan foto hasil

dokumentasi foraminifera untuk jenis foraminifer tertentu dengan melihat bentuk cangkang, jumlah kamar, perputaran kamar, bentuk apertura, jenis

21

dinding cangkang, yang jumlah septa dan sutura yang sama pada bagian ventral dan dorsal.

D. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak PAST version 2.09 dari Hammer dkk., (2011).

1. Indeks Keanekaragaman Shannon-Wienner(H’) Berdasarkan formulasi menurut Shannon-Wienner:

H’ =

-

Σ pi ln pi

pi =

Keterangan :

H’ = Indeks keanekaragaman ni = Jumlah jenis ke-i N = Jumlah total individu H’< 1 = Keanekaragaman rendah 1 < H’< 3 = Keanekaragaman sedang H’> 3 = Keanekaragaman tinggi

2. Indeks Dominansi (D’)

Formulasi ini digunakan untuk mengetahui nilai dominan dari kelimpahan pada setiap titik sampel yang digunakan.

22

Keterangan:

D = Indeks Dominansi

S = Jumlah Total Spesies N = Jumlah Total Individu 0 <D’≤0,30 = Nilai Dominansi rendah 0,31 <D’≤0,60= Nilai Dominansi sedang 0,61<D≤1,0 = Nilai Dominansi Tinggi

3. Indeks Keseragaman (E’)

Digunakan untuk mengukur meratanya kelimpahan jenis dalam suatu komunitas.

E’ =

’=

’Keterangan:

E’ = Indeks Keseragaman

H’ = Indeks Shannon-Wienner (Indeks keanekaragaman).

H’ max = Nilai Kemungkinan Maksimum Indeks Shannon-Wienner(logs)

S = Jumlah total jenis

E’ ≤0,4 = Keseragaman kecil, komunitas tertekan 0,4 <E’≤0,6 = keseragaman sedang, komunitas labil 0,6<E’≤1.0 = keseragaman tinggi, komunitas stabil E. FORAM Index

23

Foraminifera in Reef Assessment an Monitoring (FORAM) Index dirancang untuk pendugaan dasar dan pengamatan dalam jangka waktu beberapa tahun yang berguna untuk mendeteksi perubahan lingkungan yang terjadi (Hallock, 2012).

Formulasi FORAM Indeks menurut Hallock dkk., (2003)

FI = (10xPs) + Po + (2xPh)

Keterangan:

FI = FORAM Indeks

Ps = Ns/T

Ns = Jumlah foraminifera yang bersimbiosis dengan alga dan terumbu karang; Amphistegina, Heterostegina, Alveolinella, Borelis, Sorites, Amphisorus, Marginophora.

Po = No/T

No = Jumlah foramifera oportunis; Ammonia, Elphidium, beberapa marga dari Suku Trochaminidae, Lituolidae, Bolivinidae, Buliminidae.

Ph = Nh/T

Nh = Jumlah foraminifera heterotrofik; beberapa marga dari Miliolida, Rotaliida, Textulariida dan lain-lain.

54

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pasir Timbul dan Gosong Susutan Teluk Lampung, maka diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Terdapat 36 jenis foraminifera dari 21 marga yang termasuk ke dalam 17 suku dan 4 bangsa. Marga yang dominan adalah Amphistegina.

2. Keanekaragaman di Pasir Timbul berkisar antara 0,77-2,12 (rendah sampai sedang), dominansi berkisar antara 0,28-0,70 (rendah sampai tinggi), keseragaman berkisar antara 0,30-0,65 (rendah sampai tinggi). Sedangkan di Gosong Susutan keanekaragaman berkisar antara 0,57-1,75 (rendah sampai sedang), dominansi berkisar antara 0,39-0,76 (rendah sampai tinggi), keseragaman berkisar antara 0,24-0,55 (rendah sampai sedang). 3. Perairan di Pasir Timbul dan Gosong Susutan dicirikan dengan

Amphistegina lessonii yang melimpah di semua lokasi pengambilan sampel, menunjukkan bahwa terumbu karang pada lokasi penelitian dalam keadaan baik.

4. Struktur komunitas terbaik berada pada lokasi bagian barat Pasir Timbul kedalaman 5m dengan nilai keanekaragaman 2,12; dominansi 0,63; dan keseragaman 0,63.

55

5. FORAM Index terendah berada pada lokasi utara kedalaman 5m Pasir Timbul 6,56 dan tertinggi pada lokasi utara bagian permukaan Gosong Susutan 9,02; menunjukkan bahwa kualitas perairan yang lebih baik berada pada Gosong Susutan.

B. Saran

Diharapkan adanya penelitian berkelanjutan yang bekerja sama dengan Dinas terkait agar lokasi pariwisata tetap memperhatikan kondisi lingkungan untuk kehidupan selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Arini, D. I. D. 2013. Potensi Terumbu Karang Indonesia“Tantangan dan Upaya Konservasinya”.Info Bpk Manado Vol.3 No.2.

Aulia, K. N., H. Kasmara, T. S. Irawan, dan S. M. Natsir. 2012. Kondisi Perairan Terumbu Karang Dengan Foraminifera Bentik Sebagai Bioindikator

berdasarkan Foram Index Di Kepulauan Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis, Vol. 4, No. 2, Hlm. 335-345. Barbosa, C. F., B. P. Ferreira, J. C. S. Seoane, P. O. Silva, A. L. B. Gaspar, R. C.

Cordeiro, dan A. S. Gomes. 2012. Foraminifer-Based Coral Reef Health Assessment For Southwestern Atlantic Offshore Archipelagos, Brazil. Journal of Foraminiferal Research, v. 42, no. 2, p. 169–183.

Barker, R. W. 1960. Taxonomic Notes. Society of Economic Paleontologist and Mineralogist, Oklahoma, United States of America.

Bhalla, S.N. dan P. Dev. 1989. Taxonomic Comments Ondiscorbis Lamarck 1804 (Foraminiferida). Proc. Indian Natn. Sci. Acad., 55. A. No. 1:Pp. 116-119. Boltovskoy, E. dan R. Wright. 1976. Recent Foraminifera. W. Junk b.v.

Publishers-The Hague. Buenos Aires.

Campbell, N. A., J. B. Reece, L. A. Urry, M. L. Cain, S. A. Wasserman, P. V. Minorsky, dan R. B. Jackson. 2008. Biologi Edisi Kedelapan Jilid 2. Erlangga. Jakarta.

Dewi, K. T. dan Y. Darlan. 2008. Partikel Mikroskopis Dasar Laut Nusantara. Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan (P3GL). Bandung.

Dewi, K. T., L. Arifin, A. Yuningsih, dan Y. Permanawati. 2012. Meiofauna (Foraminifera) dalam Sedimen dan Keterkaitannya dengan Pantai Pasir Putih Senggigi serta Kondisi Perairan Lombok Barat. Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis, Vol. 4, No. 1, Hlm. 47-54.

Eder, W., A. Briguglio, J. Hohenegger. 2014. Growth of Heterostegina depressa under Natural and Laboratory Conditions. University of Vienna, Austria.

Fajemila, O. T., M. R. Langer, dan J. H. Lipps. 2015. Spatial Patterns in the

Distribution, Diversity and Abundance of Benthic Foraminifera around Moorea (Society Archipelago, French Polynesia). PLOS ONE | DOI:10.1371.

Gitaputri, K., H. Kasmara, T. S. Irawan, dan S. M. Natsir. 2013. Foraminifera

Bentonik sebagai Bioindikator Kondisi Perairan Terumbu Karang Berdasarkan Foram Index di Gugusan Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis, Vol. 5, No. 1, Hlm. 26-35.

Gustiantini. L., K. T. Dewi, dan E. Usman. 2005. Foraminifera di Perairan Sekitar Bakauheni, Lampung (Selat Sunda Bagian Utara). Jurnal Geologi Kelautan, vol. 3, no. 1: 10–18.

Hallock, P., B. H. Lidz, E. M. Cockey-Burkhard, dan K. B. Donnelly. 2003.

Foraminifera As Bioindicators In Coral Reef Assessment And Monitoring: The Foram Index. Environmental Monitoring and Assessment 81: 221–238.

Hallock, P. 2012. The FoRAM Index revisited: uses, challenges, and limitations. Proceedings of the 12th International Coral Reef Symposium, Cairns, Australia. Hammer.Ɵ., D.A.T Harper, dan P.D Ryan. 2011. PAST: Paleontological Statistics

software for education and data analysis. Paleontologia Electronica 4 (1) : 9 pp.

Insafitri. 2010. Keanekaragaman, Keseragaman, dan Dominansi Bivalvia di Area Buangan Lumpur Lapindo Muara Sungai Porong. Jurnal Kelautan, Volume 3. Irlani, M. 2013. StrukturKomunitas Foraminifera Bentik di SelatKarimata,

LembarPeta 1314. Universitas Lampung. Bandar Lampung.

Irlani, M., E. L. Widastuti, K. T. Dewi, dan G. N. Susanto. 2013. Struktur Komunitas Foraminifera Bentik di Selat Karimata (Lembar Peta 1314). Prosiding Semirata FMIPA Universitas Lampung.

Loebich, A. R. dan H. Tappan. 1994. Foraminifera Of The Sahul Shelf and Timor Sea. Department Of Earth and Space Sciences.University of California. Los Angeles.

Natsir, S. M., dan M. Subkhan. 2011. The Distribution Of Benthic Foraminifera In Coral Reefs Community And Seagrass Bad Of Belitung Islands Based On Foram Index. Journal of Coastal Development . Volume 15, Number 1. Natsir, S. M., A. Firman, I. Riyantini, dan I. Nurruhwati. 2015. Struktur Komunitas

Lingkungan Perairan Lepas Pantai Balikpapan, Selat Makassar. Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis, Vol. 7, No. 2, Hlm. 671-680.

Nurdin, J. dan Afrizal. 2013. Kepadatan Dan Keanekaragaman Foraminifera di Perairan Laut Teluk Bayur Padang Sumatera Barat. Prosiding Semirata FMIPA Universitas Lampung.

Nurruhwati, I., R. Kaswadji, D.G. Bengen, dan V. Isnaniawardhani. 2012.

Kelimpahan Foraminifera Bentik Resen Pada Sedimen Permukaan Di Perairan Teluk Jakarta. Jurnal Akuatika (3): 11-18. Fakultas Perikanan dan Ilmu

Kelautan, Universitas Padjadjaran. Bandung.

Pariwono, J. I. 1999. Kondisi Oseanografi Perairan Pesisir Lampung. BAPPENAS. Jakarta.

Pringgoprawiro, H. dan R. Kapid. 2000. Foraminifera: Pengenalan Mikrofosil dan Aplikasi Biostratigrafi. ITB. Bandung.

Rahadian, A. P. 2012. Struktur Komunitas Foraminifera Di Sekitar Perairan Pulau Kelapa dan Pulau Harapan Kepulauan Seribu. Institut Pertanian Bogor. Jawa Barat.

Rais, F. 2015. Kemelimpahan Jenis Plankton Dan Keanekaragaman Terumbu Karang Di Gosong Susutan Teluk Lampung.Universitas Lampung. Bandar Lampung.

Renema, W. dan S. R. Troelstra. 2001. Larger foraminifera distribution on a mesotrophic carbonate shelf in SW Sulawesi (Indonesia). Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 175 (2001) 125-146.

Rifardi. 2012. Ekologi Sedimen Laut Modern. Unri Press. Pekanbaru.

Siregar, Y. I. 2015. Menggali Potensi Sumberdaya Laut Indonesia. Universitas Riau. Sejrup, H. P., J. Nagy, dan J. Brigham-Grette. 1989. Foraminiferal stratigraphy and

amino acid geochronology of Quatemary sediments in the Norwegian Channel, northern North Sea. Norsk Geologisk Tidsskrift, Vol. 69, pp. 111-124.

Supriadi, A. Romadhon, dan A. Farid. 2015. Struktur Komunitas Mangrove di Desa Martajasah Kabupaten Bangkalan. Jurnal Kelautan. Volume 8, No. 1.

Toruan, L. N. L. 2011. Pendugaan Kualitas Ekosistem Terumbu Karang di Kepulauan Seribu dengan Menggunakan Proporsi Foraminifera Bentik Sebagai Bioindikator. Institut Pertanian Bogor. Jawa Barat.

Toruan, L. N. L., D. Soedharma, dan K. T. Dewi. 2013. Komposisi Dan Distribusi Foraminifera Bentik Di Ekosistem Terumbu Karang Pada Kepulauan Seribu. Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis, Vol. 5, No. 1, Hlm. 1-16.

Uthickea, S. dan C. Altenrathb. 2010. Water column nutrients control growth and C : N ratios of symbiont-bearing benthic foraminifera on the Great Barrier Reef, Australia. Limnol. Oceanogr., 55(4).

Widianingsih, M. 2012. Keanekaragaman Foraminifera Bentik dalam Sedimen Dasar Perairan pada Kedalaman yang Berbeda di Teluk Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur. Universitas Lampung. Bandar Lampung.

Zohary, T., Z. Reiss, dan L. Hottinger. 1980. Population dynamics ofAmphisorus hemprichii (Foraminifera) in the Gulf of Elat (Aqaba), Red Sea. Eclogae geol. Helv. I Vol. 73/3 Pages 1071-1094.