ABSTRAK

Mariani Dian. 2016. Analisis Kesesuaian antara Cara Mengajar dan Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran Matematika terhadap Gaya Belajar VAK (Visual, Auditorial dan Kinestetik) Siswa Kelas VIII A SMP Institut Indonesia Yogyakarta. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma.

Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu gaya belajar yang dimiliki oleh siswa dan untuk mencari tahu apakah rancangan pelaksanaan pembelajaran matematika yang dibuat oleh guru dan cara guru dalam mengajar matematika sudah sesuai dengan gaya belajar yang dimiliki oleh siswa. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk melihat apakah guru mengajar sesuai dengan rancangan pelaksanaan pembelajaran yang sudah dibuat oleh guru.

Metode yang digunakan untuk melaksanakan penelitian ini adalah metode deskriptif-kualitatif. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah observasi, wawancara, studi pustaka dan pembagian angket. Observasi dan wawancara digunakan untuk melihat apakah cara mengajar guru sesuai dengan gaya belajar siswa. Observasi juga digunakan untuk melihat apakah cara mengajar guru sesuai dengan RPP. Studi pustaka dilakukan untuk melihat apakah RPP sesuai dengan gaya belajar siswa. Angket digunakan untuk mengetahui gaya belajar siswa.

Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Gaya belajar yang dimiliki oleh siswa adalah gaya belajar visual,visual-kinestetik, visual-auditorial, auditorial, auditorial-kinestetik dan visual-auditorial-kinestetik. 2) Rencana Pembelajaran matematika yang dibuat oleh guru hanya mempertimbangkan gaya belajar auditorial yang dimiliki oleh siswa. 3) Cara guru mengajar sudah mempertimbangkan gaya belajar yang dimiliki oleh siswa dalam kelas. 4) Beberapa poin cara mengajar guru ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan RPP.

ABSTRACT

Mariani Dian. 2016. The Compatibility Analysis of the Lesson Plans and the Teacher’s Teaching Strategies with the Institut Indonesia Yogyakarta, VIII A Class Student’s VAK (Visual, Auditorial, Kinesthetic) Learning Styles. Mini Thesis. Yogyakarta: Faculty of Teacher Training and Education, Sanata Dharma University.

This research attemps to find out students learning styles and to find out whether the mathematics lesson plans and the teacher’s teaching strategies are compatible for students learning styles. Besides, this research attemps to find out whether the teacher’s mathematics teaching strategiesare compatible with the mathematics lesson plans those are planned by the teacher.

This research used the descriptive-qualitative method. The techniques are used to collect the data by observation, interview, literature review and questionnaire. Observation and interview are used to see the compatibilty of the teacher’s teaching strategies and the student’s learning styles. The observation is also used to see the compatibilty of the teacher’s teaching strategies with the lesson plans. Literature review is used to find out whether the lesson plans are compatible with student’s learning styles. Questionnaire is used to see the student’s learning styles.

The results of this research are: 1) The learning styles that students have in this class are visual, visual - kinesthetic, visual - auditorial, auditorial, auditorial - kinesthetic and visual - auditorial - kinesthetic. 2) The lesson plans only considered the student’s auditorial learning styles. 3) The teacher’s teaching strategiesconsidered most of the students learning styles. 4) Some points of the teacher’s teaching strategies are compatible with the program of learning and some points are not compatible.

i

ANALISIS KESESUAIAN ANTARA CARA MENGAJAR DAN RANCANGAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA

TERHADAP GAYA BELAJAR VAK (VISUAL, AUDITORIAL DAN KINESTETIK) YANG DIMILIKI OLEH SISWA KELAS VIII A SMP

INSTITUT INDONESIA YOGYAKARTA

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Matematika

Program Studi Pendidikan Matematika

Oleh :

Mariani Dian (121414046)

Program Studi Pendidikan Matematika

Jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Sanata Dharma

Yogyakarta

ii

iii

iv

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Jangan berpikir mengenai yang nanti. Kerjakan saja satu

detik setiap kali dan engkau akan menikmati setiap detak itu

sepanjang hidupmu”

(Anthony de Mello SJ)

Karya ini ku persembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai dan membimbing serta menguatkanku dalam segala perkara.

2. Kedua orang tuaku tercinta yang selalu memberikan kebebasan bagiku dalam memilih, tetapi tetap selalu membimbingku hingga sekarang

3. Ketiga adikku yang terkasih yang selalu mendukung dan memberikan masukan dengan cara mereka masing-masing

4. Semua teman-temanku yang selalu ada dan selalu menyemangatiku juga selalu memberikan masukan kepadaku

v

vi

vii ABSTRAK

Mariani Dian. 2016. Analisis Kesesuaian antara Cara Mengajar dan Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran Matematika terhadap Gaya Belajar VAK (Visual, Auditorial dan Kinestetik) Siswa Kelas VIII A SMP Institut Indonesia Yogyakarta. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma.

Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu gaya belajar yang dimiliki oleh siswa dan untuk mencari tahu apakah rancangan pelaksanaan pembelajaran matematika yang dibuat oleh guru dan cara guru dalam mengajar matematika sudah sesuai dengan gaya belajar yang dimiliki oleh siswa. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk melihat apakah guru mengajar sesuai dengan rancangan pelaksanaan pembelajaran yang sudah dibuat oleh guru.

Metode yang digunakan untuk melaksanakan penelitian ini adalah metode deskriptif-kualitatif. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah observasi, wawancara, studi pustaka dan pembagian angket. Observasi dan wawancara digunakan untuk melihat apakah cara mengajar guru sesuai dengan gaya belajar siswa. Observasi juga digunakan untuk melihat apakah cara mengajar guru sesuai dengan RPP. Studi pustaka dilakukan untuk melihat apakah RPP sesuai dengan gaya belajar siswa. Angket digunakan untuk mengetahui gaya belajar siswa.

Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Gaya belajar yang dimiliki oleh siswa adalah gaya belajar visual,visual-kinestetik, visual-auditorial, auditorial, auditorial-kinestetik dan visual-auditorial-kinestetik. 2) Rencana Pembelajaran matematika yang dibuat oleh guru hanya mempertimbangkan gaya belajar auditorial yang dimiliki oleh siswa. 3) Cara guru mengajar sudah mempertimbangkan gaya belajar yang dimiliki oleh siswa dalam kelas. 4) Beberapa poin cara mengajar guru ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan RPP.

viii ABSTRACT

Mariani Dian. 2016. The Compatibility Analysis of the Lesson Plans and the Teacher’s Teaching Strategies with the Institut Indonesia Yogyakarta, VIII A Class Student’s VAK (Visual, Auditorial, Kinesthetic) Learning Styles. Mini Thesis. Yogyakarta: Faculty of Teacher Training and Education, Sanata Dharma University.

This research attemps to find out students learning styles and to find out whether the mathematics lesson plans and the teacher’s teaching strategies are compatible for students learning styles. Besides, this research attemps to find out whether the teacher’s mathematics teaching strategiesare compatible with the mathematics lesson plans those are planned by the teacher.

This research used the descriptive-qualitative method. The techniques are used to collect the data by observation, interview, literature review and questionnaire. Observation and interview are used to see the compatibilty of the teacher’s teaching strategies and the student’s learning styles. The observation is also used to see the compatibilty of the teacher’s teaching strategies with the lesson plans. Literature review is used to find out whether the lesson plans are compatible with student’s learning styles. Questionnaire is used to see the student’s learning styles.

The results of this research are: 1) The learning styles that students have in this class are visual, visual - kinesthetic, visual - auditorial, auditorial, auditorial - kinesthetic and visual - auditorial - kinesthetic. 2) The lesson plans only considered the student’s auditorial learning styles. 3) The teacher’s teaching strategiesconsidered most of the students learning styles. 4) Some points of the teacher’s teaching strategies are compatible with the program of learning and some points are not compatible.

ix

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan berkat-Nya berupa kesehatan dan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini diajukan untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan pada Program Studi Pendidikan Matematika, Jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Proses penyusunan skripsi ini juga tidak lepas dari bantuan, dorongan dan bimbingan dalam berbagai bentuk. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Rohandi, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

2. Bapak Dr. Hongki Julie, M.Si. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Matematika.

3. Bapak Dr. Yansen Marpaung selaku dosen pembimbing yang sudah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.

4. Para dosen penguji, Ibu Veronika Fitri Rianasari, M.Sc. dan Bapak Yosep Dwi Kristanto, M.Pd. yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis.

5. Bapak M. Parjiono, S.E. selaku Kepala Sekolah SMP Swasta Institut Indonesia Yogyakarta, yang telah memberikan izin dan dukungan kepada penulis untuk melalukan penelitian di SMP Swasta Institut Indonesia Yogyakarta.

6. Bapak Martanto Adi P. S.Pd. selaku guru matematika di kelas VIII A yang selalu memberikan bantuan dan dukungannya bagi penulis selama melakukan penelitian.

x

8. Para Staf Sekertariat JPMIPA Universitas Sanata Dharma yang selalu membantu dalam kegiatan pembelajaran penulis di Prodi Pendidikan Matematika.

9. Segenap dosen Program Studi Pendidikan Matematika yang sudah mendidik penulis dan mengajarkan banyak hal yang membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi.

10. Kedua orang tua penulis, Bapak Gisi dan Ibu Wellyuana yang selalu mendukung dan memberikan motivasi dalam segala bentuk kepada penulis. Saudara penulis, Ignasia Margi, Eaunggelia Triandi dan Gratio Nirvano yang selalu menyemangati penulis.

11. Para Sahabat, Andrias Pradah, Epifania Kurnia, Amelia Yulivania, Trifosa Ester, teman-teman dari Kos Pelangi, Dojo Aikido Universitas Sanata Dharma dan teman-teman Pendidikan Matematika Angkatan 2012.

12. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi, yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini juga masih banyak terdapat kekurangan, terutama karena keterbatasan dan kekurangan penulis. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati penulis akan menerima dengan senang hati masukan yang membangun sehingga bermanfaat bagi perbaikan skripsi ini. Penulis juga berharap supaya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

xi DAFTAR ISI

ANALISIS KESESUAIAN ... i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ... ii

LEMBAR PENGESAHAN ... iii

HALAMAN PERSEMBAHAN ... iv

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ... v

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN ... vi

ABSTRAK ... vii

ABSTRACT ... viii

KATA PENGANTAR ... ix

DAFTAR ISI ... xi

DAFTAR TABEL ... xiii

BAB I PENDAHULUAN ... 1

A. Latar Belakang ... 1

B. Rumusan Masalah ... 2

C. Tujuan Penelitian ... 3

D. Pembatasan Masalah ... 3

E. Penjelasan Istilah ... 3

F. Manfaat Penelitian ... 5

BAB II KAJIAN TEORI ... 6

A. Pengertian Belajar ... 6

B. Gaya Belajar ... 7

1. Sejarah Gaya Belajar ... 7

2. Definisi Gaya Belajar ... 8

3. Gaya Belajar VAK (Visual, Aditorial, Kinestetik) ... 9

C. Perkembangan Kognitif ... 13

D. Perencanaan Proses Pembelajaran ... 21

E. Kompetensi Profesionalisme Guru ... 25

F. Cara Mengajar ... 29

xii

BAB III METODE PENELITIAN... 31

A. Jenis Penelitian ... 31

B. Subjek Penelitian ... 31

C. Objek Penelitian ... 31

D. Data Penelitian ... 31

E. Metode Pengumpulan Data ... 32

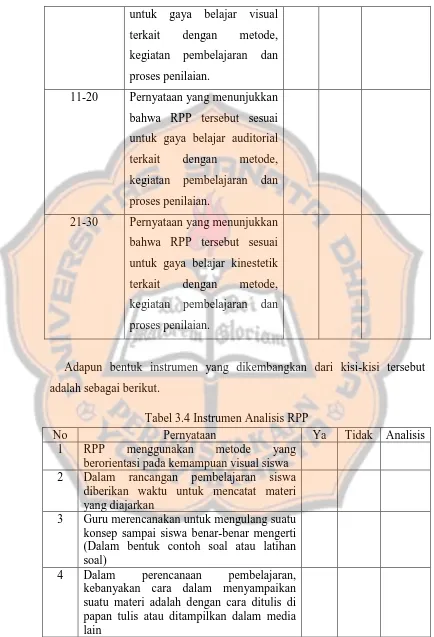

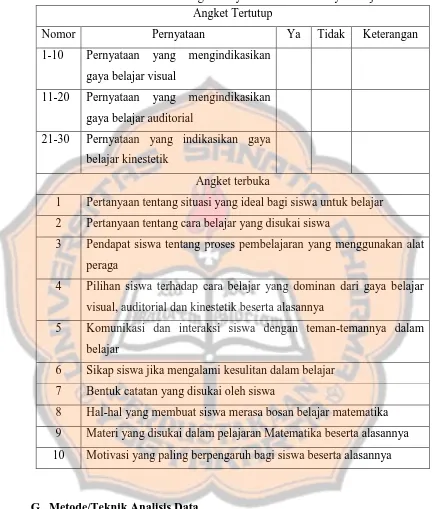

F. Instrumen Pengumpulan Data ... 33

G. Metode/Teknik Analisis Data ... 42

H. Prosedur Pelaksanaan Penelitian ... 43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ... 44

A. Deskripsi Pelaksanaan Penelitian ... 44

B. Deskripsi Data Penelitian ... 49

C. Hasil dan Analisis Angket tentang Gaya Belajar Siswa ... 50

D. Analisis Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran ... 139

E. Analisis Hasil Observasi dan Wawancara dengan Guru ... 145

F. Analisis Kesesuaian Cara Mengajar dengan RPP ... 170

G. Keterbatasan Penelitian ... 171

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ... 173

A. Kesimpulan ... 173

B. Saran ... 175

DAFTAR PUSTAKA ... 176

LAMPIRAN ... 180

A. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ... 180

B. Angket Gaya Belajar Siswa ... 205

C. Transkrip Percakapan dengan Guru ... 225

D. Dokumentasi Observasi ... 234

E. Dokumentasi Pembagian dan Pengisian Angket ... 236

F. Dokumentasi Wawancara... 238

xiii

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kisi-Kisi Lembar Observasi Cara Guru Mengajar ... 34

Tabel 3.2 Kisi-Kisi Lembar Observasi Kesesuaian Cara Mengajar Guru dengan RPP ... 35

Tabel 3.3 Kisi-Kisi Analisis RPP ... 38

Tabel 3.4 Instrumen Analisis RPP ... 39

Tabel 3.5 Kisi-Kisi Instrumen Angket Gaya untuk Melihat Gaya Belajar Siswa ... 42

Tabel 4.1 Rincian Pelaksanaan Penelitian ... 44

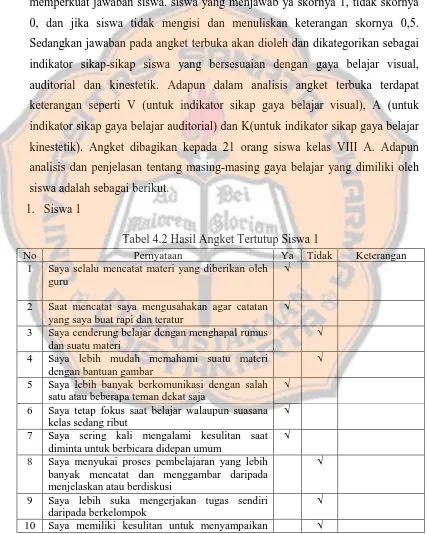

Tabel 4.2 Hasil Angket Tertutup Siswa 1 ... 50

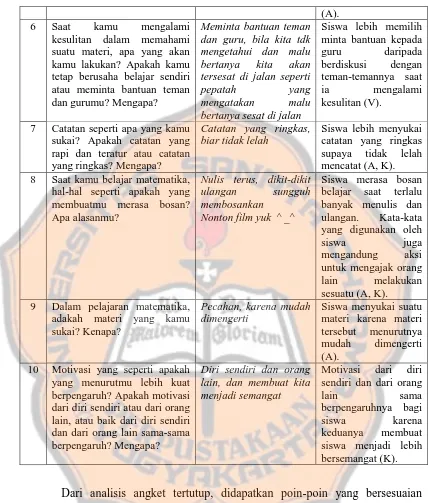

Tabel 4.3 Hasil Angket Terbuka dan Analisis Jawaban Siswa 1 ... 52

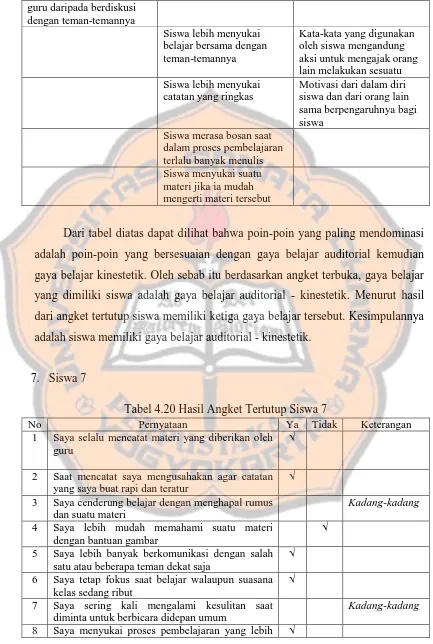

Tabel 4.4 Poin-Poin yang Bersesuaian dengan Gaya Belajar Auditorial, Visual dan Kinestetik Siswa 1 ... 53

Tabel 4.5 Hasil Angket Tertutup Siswa 2 ... 54

Tabel 4.6 Hasil Angket Terbuka dan Analisis Jawaban Siswa 2 ... 56

Tabel 4.7 Poin-Poin yang Bersesuaian dengan Gaya Belajar Auditorial, Visual dan KinestetikSiswa 2 ... 58

Tabel 4.8 Hasil Angket Tertutup Siswa 3 ... 59

Tabel 4.9 Hasil Angket Terbuka dan Analisis Jawaban Siswa 3 ... 61

Tabel 4.10 Poin-Poin yang Bersesuaian dengn Gaya Belajar Auditorial, Visual dan Kinestetik Siswa 3 ... 62

Tabel 4.11 Hasil Angket Tertutup Siswa 4 ... 63

Tabel 4.12 Hasil Angket Terbuka dan Analisis Jawaban Siswa 4 ... 65

Tabel 4.13 Poin-Poin yang Bersesuaian dengan Gaya Belajar Visual, Auditorial dan Kinestetik Siswa 4 ... 66

Tabel 4.14 Hasil Angket Tertutup Siswa 5 ... 67

Tabel 4.15 Hasil Angket Terbuka dan Analisis Jawaban Siswa 5 ... 69

Tabel 4.16 Poin-Poin yang Bersesuaian dengan Gaya Belajar Visual, Auditorial dan Kinestetik Siswa 5 ... 70

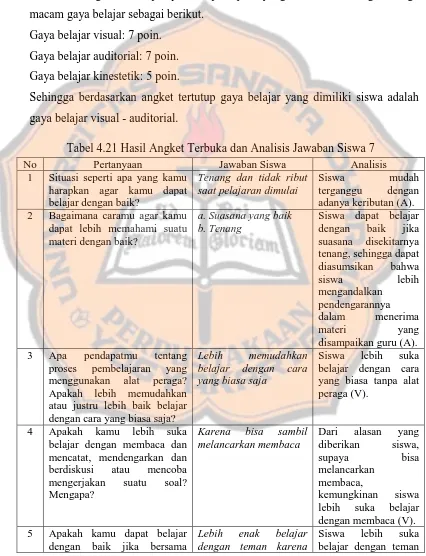

Tabel 4.17 Hasil Angket Tertutup Siswa 6 ... 71

xiv

xv

Tabel 4.43 Poin-Poin yang Bersesuaian dengan Gaya Belajar Visual,

Auditorial dan Kinestetik Siswa 14 ... 108

Tabel 4.44 Hasil Angket Tertutup Siswa 15 ... 109

Tabel 4.45 Hasil Angket Terbuka dan Analisis Jawaban Siswa 15 ... 110

Tabel 4.46 Poin-Poin yang Bersesuaian dengan Gaya Belajar Visual, Auditorial dan Kinestetik Siswa 15 ... 112

Tabel 4.47 Hasil Angket Tertutup Siswa 16 ... 113

Tabel 4.48 Hasil Angket Terbuka dan Analisis Jawaban Siswa 16 ... 114

Tabel 4.49 Poin-Poin yang Bersesuaian dengan Gaya Belajar Visual, Auditorial dan Kinestetik Siswa 16 ... 116

Tabel 4.50 Hasil Angket Tertutup Siswa 17 ... 117

Tabel 4.51 Hasil Angket Terbuka dan Analisis Jawaban Siswa 17 ... 118

Tabel 4.52 Poin-Poin yang Bersesuaian dengan Gaya Belajar Visual, Auditorial dan Kinestetik Siswa 17 ... 120

Tabel 4.53 Hasil Angket Tertutup Siswa 18 ... 121

Tabel 4.54 Hasil Angket Terbuka dan Analisis Jawaban Siswa 18 ... 122

Tabel 4.55 Poin-Poin yang Bersesuaian dengan Gaya Belajar Visual, Auditorial dan Kinestetik Siswa 18 ... 124

Tabel 4.56 Hasil Angket Tertutup Siswa 19 ... 125

Tabel 4.57 Hasil Angket Terbuka dan Analisis Jawaban Siswa 19 ... 126

Tabel 4.58 Poin-Poin yang Bersesuaian dengan Gaya Belajar Visual, Auditorial dan Kinestetik Siswa 19 ... 128

Tabel 4.59 Hasil Angket Tertutup Siswa 20 ... 129

Tabel 4.60 Hasil Angket Terbuka dan Analisis Jawaban Siswa 20 ... 130

Tabel 4.61 Poin-Poin yang Bersesuaian dengan Gaya Belajar Visual, Auditorial dan Kinestetik Siswa 20 ... 132

Tabel 4.62 Hasil Angket Tertutup Siswa 21 ... 132

Tabel 4.63 Hasil Angket Terbuka dan Analisis Jawaban Siswa 21 ... 134

Tabel 4.64 Poin-Poin yang Bersesuaian dengan Gaya Belajar Visual, Auditorial dan Kinestetik Siswa 21 ... 136

Tabel 4.65 Analisis Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) ... 139

Tabel 4.66 Hasil Observasi Cara Mengajar Guru ... 145

xvi

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang

Kita sering kali mendengar istilah gaya belajar dalam dunia pendidikan. Gaya belajar merupakan kombinasi dari bagaimana seseorang menyerap dan kemudian mengatur serta mengolah informasi yang dia dapatkan. Semua orang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Termasuk di dalam lingkungan sekolah, setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda pula. Oleh sebab itu, metode mengajar yang diterapkan oleh guru belum tentu bisa diterima dengan baik oleh tiap siswa. Bagi siswa yang gaya belajarnya sesuai dengan metode mengajar yang digunakan oleh guru, proses belajar siswa tersebut akan berlangsung lebih efektif. Sedangkan siswa yang gaya belajarnya tidak sesuai dengan metode mengajar yang digunakan oleh guru, proses belajarnya bisa saja terhambat atau dia hanya mampu memperoleh sedikit informasi. Dalam pembelajaran matematika, tentu saja gaya belajar juga merupakan salah satu pertimbangan yang penting bagi guru dalam memilih metode yang digunakan untuk mengajar.

mengajar, guru harus membuat RPP. Dari sekian banyak metode dan rancangan kegiatan yang dapat digunakan untuk melakukan pembelajaran, guru harus membuat pertimbangan yang sesuai dengan keadaan kelas, materi, jam pelajaran dan yang tidak kalah pentingnya adalah gaya belajar siswa.

Selain RPP, hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana cara guru mengajar di dalam kelas. Cara guru mengajar juga mempengaruhi keberhasilan proses belajar mengajar. RPP yang disusun oleh guru memang merupakan panduan utama guru dalam mengajar, tetapi yang paling penting adalah bagaimana cara mengajar guru tersebut di dalam kelas, karena di dalam kelas guru tidak selalu bisa menerapkan rancangan kegiatan yang telah disusun di RPP. Di dalam kelas, tidak menutup kemungkinan bahwa reaksi siswa terhadap materi yang disampaikan tidak sama dengan yang diharapkan oleh guru. Dalam kondisi seperti itulah guru diharapkan dapat berimprovisasi sehingga proses pembelajaran dapat tetap berlangsung dengan baik.

Gaya belajar sendiri memiliki banyak jenis. Salah satu jenis gaya belajar yang ada adalah VAK (Visual, auditorial dan kinestetik). Pada dasarnya masing-masing orang belajar dengan menggunakan modalitas visual, auditorial dan kinestetik. Akan tetapi pada tahapan tertentu kebanyakan orang cenderung menggunakan satu atau dua modalitas saja.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul:

“ANALISIS KESESUAIAN ANTARA CARA MENGAJAR DAN

RANCANGAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA

TERHADAP GAYA BELAJAR VAK (VISUAL, AUDITORIAL DAN KINESTETIK) YANG DIMILIKI OLEH SISWA KELAS VIII A SMP INSTITUT INDONESIA YOGYAKARTA”

B. Rumusan Masalah

2. Apakah RPP yang dirancang oleh guru sudah mempertimbangkan gaya belajar yang dimiliki oleh siswa?

3. Apakah cara mengajar guru dikelas mempertimbangkan gaya belajar yang dimiliki oleh siswa?

4. Apakah guru mengajar sesuai dengan RPP yang sudah dirancangnya?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan gaya belajar yang dimiliki oleh siswa kelas VIII A dalam mempelajari matematika.

2. Mendeskripsikan apakah perencanaan mengajar guru sudah mempertimbangkan gaya belajar yang dimiliki siswa.

3. Mendeskripsikan apakah cara mengajar guru sudah mempertimbangkan gaya belajar yang dimiliki oleh siswa

4. Mendeskripsikan apakah guru mengajar dengan menggunakan RPP yang sudah dirancangnya.

D. Pembatasan Masalah

Untuk memperjelas dan membatasi ruang lingkup masalah, diberikan pembatasan masalah yaitu “kesesuaian cara mengajar dan rencana pelaksanaan pembelajaran guru dengan gaya belajar siswa kelas VIII A SMP Institut Indonesia”

E. Penjelasan Istilah 1. Analisis

2. Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran

Rancangan pelaksanaan pembelajaran adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka yang disusun untuk setiap kompetensi dasar (KD) dan dirancang untuk satu kali pertemuan atau lebih.

3. Matematika

Matematika adalah suatu penelaahan tentang pola dan hubungan, suatu jalan atau pola pikir, suatu bahasa dan suatu alat. Dasar dari matematika adalah logika.

4. Belajar

Belajar adalah suatu proses dimana setelah melakukan proses terseut, orang yang belajar mengalami perubahan kearah yang lebih baik. Perubahan tersebut bersifat relatif permanen dan tidak serta merta langsung terjadi seketika itu juga saat orang tersebut belajar.

5. Gaya Belajar Siswa

Gaya belajar adalah suatu cara yang kompleks dimana cara tersebut dianggap paling efektif untuk memperoleh suatu informasi.

6. Kognisi

Kognisi adalah aktivitas mental yang meliputi penerimaan, pengolahan, penyimpanan, transformasi dan penerapan dari pengetahuan. Kognisi meliputi jangkauan yang luas dari proses mental jika dalam operasi kognitif kita menerima beberapa informasi, mengolahnya, menyimpannya, mentransformasikan pengetahuan tersebut dan menerapkannya.

7. Perkembangan Kognitif

8. Gaya Kognitif

Gaya kognitif adalah cara khas siswa dalam belajar yang meliputi pengolahan informasi, sikap terhadap informasi, maupun kebiasaan yang berhubungan dengan lingkungan belajar.

9. Kompetensi Profesionalisme Guru

Kompetensi profesionalisme guru adalah kemampuan guru dalam menjalankan kewajiban-kewajiban terkait dengan profesi keguruannya secara bertanggung jawab.

10. Cara Mengajar

Cara mengajar adalah jalan, aturan dan sistem yang diterapkan oleh seorang pengajar dalam mengorganisasi dan mengatur lingkungan belajar secara optimal supaya proses pembelajaran dapat berjalan secara lebih efektif.

F. Manfaat Penelitian

BAB II KAJIAN TEORI A. Pengertian Belajar

Kimble (dalam Olson dan Hergenhahn, 2009) mengatakan bahwa belajar adalah perubahan yang bersifat relatif permanen dalam sebagian besar tingkah laku ke arah yang lebih baik, sebagai hasil dari praktik yang berulang. Olson dan Hergenhahn (2009) mengatakan bahwa pertama, belajar ditunjukkan oleh perubahan tingkah laku; dengan kata lain, hasil dari belajar selalu dapat diterjemahkan dalam tingkah laku yang dapat dilihat. Setelah belajar, orang yang belajar dapat melakukan sesuatu yang tidak bisa mereka lakukan sebelum belajar. Kedua, perubahan tingkah laku ini bersifat relatif permanen; artinya perubahan tingkah laku tidak bersifat sementara atau tetap. Ketiga, perubahan dalam tingkah laku tidak terjadi seketika itu juga saat mengalami pengalaman belajar. Walaupun begitu, ada potensi untuk untuk bertindak berbeda dari biasanya. Potensi untuk bertindak berbeda dari biasanya ini mungkin tidak diterjemahkan dalam tingkah laku sampai beberapa waktu. Keempat, perubahan dalam tingkah laku (atau potensi bertingkah laku baik) adalah hasil dari pengalaman atau praktik. Kelima, pengalaman atau praktik harus diperkuat; dalam arti, hanya beberapa respon yang mengarah pada penguatan yang akan dipelajari.

Alsa (2005) berpendapat bahwa belajar adalah tahapan perubahan tingkah laku individu yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi individu dengan lingkungannya. Upaya perubahan aspek lahiriah dan batiniah dalam proses belajar tersebut menurut bahasa Bloom (1956) meliputi tiga komponen; kognitif, afektif dan psikomotorik.

Pada aspek afektif, komponen-komponen yang perlu dikembangkan berkaitan dengan sikap dan nilai. Siswa perlu dilatih untuk peka dengan kondisi lingkungan disekitarnya sehingga mereka bisa memahami nilai-nilai dan etika-etika dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya.

Pada aspek psikomotorik, siswa perlu dilatih untuk mengimplementasikan perubahan-perubahan yang terjadi dalam aspek kognitif dan afektif dalam perilaku nyata dalam kehidupan sehari-harinya. Aspek psikomtorik ini akan mendorong para peserta didik melakukan perubahan perilaku dalam melakukan pergaulan di masyarakat.

Belajar adalah suatu proses yang memungkinkan individu untuk lebih adaptif (Kolb, 1984). Kegiatan-kegiatan seperti mengedipkan mata ketika ada debu beterbangan atau mengunyah dan menelan makanan bukan merupakan suatu proses belajar. Namun kegiatan-kegiatan yang perlu proses tertentu seperti ketika anak menggunakan komputer dengan software baru, seseorang yang bekerja keras menemukan penyelesaian, seseorang yang bertanya mengenai hal-hal yang baru, kemudian menjelaskan sesuatu dengan logika yang lebih tepat, atau mendengarkan secara lebih seksama, pengalaman-pengalaman inilah yang disebut dengan belajar (Santrock, 2006).

Orstein dan Lasley (dalam Santrock, 2006) menjelaskan bahwa bagian utama dari belajar bukan suatu tindakan yang pasif dari seorang pembelajar, bukan juga hanya suatu reaksi dari stimulus, dan bukan pula menunggu suatu reward. Menurut Gage (1984, dalam Dahar, 1989) belajar adalah suatu proses di mana perubahan perilaku pada individu terjadi sebagai akibat pengalaman.

B. Gaya Belajar

1. Sejarah Gaya Belajar

beserta kebutuhannya sampai sekitar akhir tahun 1960an dan awal 1970an. Gaya belajar individu merupakan suatu pergerakan utama di berbagai penelitian dalam bidang pendidikan. Jonassen dan Grabowski (dalam Ghufron dan Risnawita, 2012) berpendapat bahwa satu perkembangan minat pada gaya kognitif merupakan bagian dari evolusi gaya belajar, yang secara umum cenderung memproses informasi pada situasi dan cara yang berbeda. Carbo, Dunn dan Dunn (dalam Ghufron dan Risnawita, 2012) mengusulkan bahwa salah satu pengembangan utama dalam bidang pendidikan adalah identifikasi dan penelitian mengenai gaya belajar. Penelitian tentang gaya belajar telah dimulai sejak 1892 (Keefe, 1979). Kolb dan Kolb (2003) berpendapat bahwa gaya belajar menjadi salah satu faktor pokok di dalam mendapatkan efektivitas belajar.

Koch (1998) menguraikan bahwa penelitian awal gaya belajar di dalam psikologi telah berdampak pada evolusi bidang gaya belajar. Cassidy (2004) mengatakan bahwa walaupun asal-usul gaya belajar telah ditelusuri lebih lanjut, penelitian mengenai gaya belajar telah dimulai dengan perkiraan secara konservatif pada lima dekade yang lalu. Selama periode tersebut intensitasnya bervariasi.

2. Definisi Gaya Belajar

James dan Gardner (1995) berpendapat bahwa gaya belajar adalah cara yang kompleks dimana para siswa menganggap dan merasa paling efektif dan efisien dalam memproses, menyimpan dan memanggil kembali apa yang telah mereka pelajari. Merriam dan Caffarella (1991) mendefinisikan gaya belajar yang populer di dalam pendidikan orang dewasa, yaitu karakteristik dalam memproses informasi, merasa dan bertindak di dalam situasi-situasi belajar. Definisi Keefe (1979) mengenai gaya belajar adalah “faktor-faktor kognitif, afektif dan fisiologis yang menyajikan beberapa indikator yang relatif stabil tentang bagaimana para siswa merasa, berhubungan dengan yang lain dan bereaksi terhadap lingkungan belajar”.

Pengertian gaya belajar yang lain dikemukakan oleh Kinsella (dalam Lincold dan Rademacher, 2006) sebagai sebuah kemampuan genetis, walaupun dibantah oleh Prince, Dunn, Sanders dan Reid (dalam Lincold dan Rademacher, 2006) yang menyatakan bahwa gaya belajar dapat berubah, berkembang sesuai dengan usia pembelajaran. Gaya belajar merupakan suatu kombinasi dari bagaimana seseorang menyerap dan kemudian mengatur serta mengolah informasi (Hasrul, 2009). Gaya belajar bukan hanya tersusun dari sebuah aspek, ketika menghadapi informasi, melihat, mendengar, menulis dan berkata tetapi juga aspek pemrosesan informasi sekuensial, analitik, global yang melibatkan otak kiri dan otak kanan. Aspek lain adalah ketika merespon sesuatu dari lingkungan belajar.

3. Gaya Belajar VAK (Visual, Aditorial, Kinestetik)

visual, terutama dalam hal berkomunikasi dengan orang-orang disekitarnya. Orang-orang dengan gaya belajar kinestetik mengandalkan kemampuan kinestetiknya dalam belajar. Mereka yang bergaya belajar kinestetik umumnya juga lebih interaktif daripada orang-orang dengan gaya belajar visual. Pada umumnya orang-orang dengan gaya belajar kinestetik lebih banyak berkomuniikasi menggunakan isyarat-isyarat dan perbuatan-perbuatannya. Selain itu orang-orang dengan gaya belajar kinestetik umumnya belajar dengan mencoba (Halim, 2012).

a. Visual

Siswa yang bergaya belajar visual dapat dilihat dari ciri-ciri utama yaitu menggunakan modalitas belajar dengan kekuatan indera mata (Halim, 2012). Orang yang memiliki gaya belajar visual, belajar dengan menitikberatkan ketajaman pengelihatan. Artinya, bukti-bukti konkret harus diperlihatkan terlebih dahulu agar mereka paham. Ciri-ciri orang yang memiliki gaya belajar visual adalah kebutuhan yang tinggi untuk melihat dan menangkap informasi secara visual sebelum mereka memahaminya. Orang yang bersangkutan lebih mudah menangkap pelajaran lewat materi yang menggunakan gambar sebagai alat bantu untuk memahami materi tersebut. Mereka juga memiliki kepekaan yang kuat terhadap warna, disamping mempuyai pemahaman yang cukup terhadap masalah artistik. Beberapa karakteristik orang-orang dengan gaya belajar visual adalah sebagai berikut:

1) Rapi dan teratur

2) Berbicara dengan cepat

3) Perencana dan pengatur jangka panjang yang baik 4) Teliti terhadap detail

5) Mementingkan penampilan, baik dalam hal pakaian maupun presentasi

6) Pengeja yang baik dan dapat melihat kata-kata yang sebenarnya dalam pikiran mereka

8) Mengingat dengan asosiasi visual 9) Biasanya tidak terganggu oleh keributan

10) Mempunyai masalah untuk mengingat instruksi verbal kecuali jika ditulis dan sering kali meminta bantuan orang untuk mengulanginya. 11) Pembaca cepat dan tekun

12) Lebih suka membaca daripada dibacakan

13) Membutuhkan pandangan dan tujuan yang menyeluruh dan bersikap waspada sebelum secara mental mereka pasti tentang suatu masalah atau proyek

14) Lebih suka seni rupa daripada seni suara

15) Sering kali mengetahui apa yang harus dikatakan tetapi tidak pandai memilih kata-kata

(Hasrul, 2009) b. Auditorial

Siswa yang bergaya belajar auditorial dapat dikenali dari ciri-cirinya yang lebih banyak menggunakan modalitas belajar dengan kekuatan indera pendengaran yakni telinga (Halim, 2012). Orang yang memiliki gaya belajar auditorial, belajar dengan mengandalkan pendengaran untuk bisa memahami sekaligus untuk mengingatnya. Orang-orang dengan gaya belajar ini benar-benar menempatkan pendengaran sebagai alat utama untuk menyerap informasi atau pengetahuan. Artinya untuk bisa mengingat dan memahami informasi tertentu, yang bersangkutan haruslah mendengarnya lebih dulu. Mereka yang memiliki gaya belajar ini umumnya susah menyerap secara langsung informasi dalam bentuk tulisan, selain memiliki kesulitan menulis ataupun membaca. Beberapa karakteristik orang-orang yang memiliki gaya belajar auditorial adalah sebagai berikut:

1) Berbicara kepada diri sendiri saat bekerja 2) Mudah terganggu oleh keributan

4) Senang membaca dengan keras dan mendengarkan

5) Dapat mengulangi kembali dan menirukan nada, irama, dan warna suara

6) Merasa kesulitan dalam menulis tetapi hebat dalam bercerita 7) Berbicara dengan irama yang terpola

8) Biasanya lebih suka musik daripada seni rupa

9) Belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan daripada yang dilihat

10) Suka berbicara, suka berdiskusi dan menjelaskan sesuatu panjang lebar

11) Mempunyai masalah dengan pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan visualisasi seperti memotong bagian-bagian hingga sesuai satu sama lain

12) Lebih pandai mengeja dengan keras daripada menuliskannya 13) Lebih suka gurauan lisan daripada membaca komik

(Hasrul, 2009)

c. Kinestetik

kalau prosesnya disertai kegiatan fisik. Kelebihannya, mereka memiliki kemampuan mengkoordinasi sebuah tim di samping kemampuan mengendalikan gerak tubuh. Tak jarang orang yang cenderung memiliki karakter ini lebih mudah menyerap dan memahami informasi dengan cara menjiplak gambar atau kata untuk kemudian belajar mengucapkannya atau memahami fakta. Selain karakteristik-kakteristik yang sudah disebutkan, masih ada beberapa karakteristik dari orang-orang dengan gaya belajar ini, yaitu:

1) Berbicara dengan perlahan

2) Lebih menanggapi perhatian fisik seperti menyentuh dan menggunakan bahasa isyarat daripada berbicara

3) Menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian mereka 4) Berdiri dekat ketika berbicara dengan orang

5) Selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak

6) Mempunyai perkembangan awal otot-otot tubuh yang lebih besar daripada teman-temannya pada umumnya

7) Belajar melalui manipulasi dan praktik 8) Menghapal dengan cara berjalan dan melihat

9) Menggunakan jari sebagai penunjuk ketika membaca 10) Banyak menggunakan isyarat tubuh

11) Tidak dapat duduk diam untuk waktu yang lama

12) Tidak dapat mengingat geografi, kecuali jika mereka memang telah pernah berada di tempat itu

13) Menggunakan kata-kata yang mengandung aksi 14) Ingin melakukan segala sesuatu

15) Menyukai permainan yang menyibukkan (Hasrul, 2009)

C. Perkembangan Kognitif

perkembangan kognitif adalah hasil dari hubungan perkembangan otak dan sistem syaraf dan pengalaman-pengalaman yang membantu individu untuk beradaptasi dengan lingkungannya.

Menurut Jean Piaget (dalam Syah, 1997), perkembangan manusia melalui empat tahap perkembangan kognitif dari lahir sampai dewasa. Setiap tahap ditandai dengan munculnya kemampuan intelektual baru di mana manusia mulai mengerti dunia yang bertambah kompleks. Tahap-tahap perkembangan kognitif menurut Piaget adalah sebagai berikut:

1. Tahap Sensori Motorik (0-2 tahun)

Pada dasarnya, bayi sudah mengenal bahkan memahami objek-objek di sekitarnya meskipun hanya dengan skema sensori motor. Dengan skema sensori motor ini bayi mengenali benda-benda sebagai konfigurasi-konfigurasi (gambaran bentuk sesuatu) sensori yang stabil. Konfigurasi itu oleh Piaget disebut tableaux atau tableu, yakni pemandangan tetap atau pertunjukan bisu.

Sebagai contoh, sejak usia dua minggu, setiap bayi sudah mampu menemukan puting susu ibunya, dan selanjutnya ia belajar mengenal sifat, keadaan dan cara yang efektif untuk menghisap sumber makanan dan minumannya itu. Kemampuan pengenalan lewat upaya belajar tersebut tidak berarti ia mengerti bahwa susu ibunya merupakan organ atau bagian dari tubuh ibunya. Hal yang ia pahami adalah apabila benda tableau itu didekatkan, maka ia akan mengasimilasi dan mengakomodasikan skema sensori motornya untuk mencapai keseimbangan antara perilaku dan skema sensori motori. Dengan kata lain ia dapat memuaskan kebutuhannya. Dalam rentang usia antara 18 hingga 24 bulan, barulah kemampuan mengenal object permanence anak tersebut muncul secara bertahap dan sistematis, sehingga

benda-benda seperti mainan atau orang-orang yang biasa berada disekitarnya akan ia cari jika ia memerlukannya.

2. Tahap Praoperasional (2-7 tahun)

Perkembangan ini bermula ketika anak telah memiliki penguasaan sempurna mengenai permanensi objek. Artinya anak tersebut sudah memiliki kesadaran akan tetap eksisnya suatu benda yang harus ada atau biasa ada, walaupun benda tersebut sudah ia tinggalkan atau sudah tak dilihat maupun didengar lagi.

atau kejadian tertentu walaupun benda atau kejadian itu berada diluar pandangan, pendengaran atau jangkauan tangannya.

Representasi mental juga memungkinkan anak untuk mengembangkan defarred-imitation (peniruan yang tertunda) yakni kapasitas meniru perilaku

orang lain yang sebelumnya pernah ia lihat untuk merespon lingkungan. Perilaku-perilaku yang ditiru terutama perilaku-perilaku orang lain yang pernah dia lihat ketika orang tersebut merespon barang, orang, keadaan, dan kejadian yang dihadapi pada masa lampau. Seiring dengan munculnya kapasitas deferred-imitation, muncul pula gejala insight-learning, yakni gejala belajar berdasarkan tilikan akal. Dalam hal ini, anak mulai mampu melihat situasi problematik, yakni memahami bahwa sebuah keadaan mengandung masalah, lalu berpikir sesaat. Setelah berpikir, ia memperoleh reaksi berupa pemahaman atau ilham spontan untuk memecahkan masalah versi anak-anak.

Hal yang lain adalah pada tahap ini pengamatan dan pemahaman anak terhadap situasi lingkungan yang ia tanggapi sangat dipengaruhi oleh watak egocentrism (egosentrisme). Maksudnya anak tersebut belum bisa memahami

pandangan-pandangan orang lain yang berbeda dengan pandangannya sendiri. Gejala egosentrisme ini disebabkan oleh masih terbatasnya conservation (konservasi/pengekalan), yakni operasi kognitif yang berhubungan dengan pemahaman anak terhadap aspek dan dimensi kuantitatif materi dalam lingkungan yang ia respons.

tertutup berupa tatanan langkah-langkah kognitif (operation) yang berfungsi memahami hal yang tersirat atau menyimpulkan sesuatu dari lingkungan yang direspons.

3. Operasional (7-11 tahun)

Dalam periode operasional yang berlangsung hingga usia menjelang remaja, anak memperoleh tambahan kemampuan yang disebut system of operations (satuan langkah berpikir). Kemampuan ini berguna bagi anak

untuk mengkoordinasikan pemikiran dan idenya dengan peristiwa tertentu kedalam sistem pemikirannya sendiri. Satuan langkah berpikir anak terdiri dari aneka ragam tatanan langkah yang masing-masing berfungsi sebagai skema kognitif yang dapat dibolak-balik atau ditukar dengan operasi-operasi lainnya. Satuan langkah berpikir anak tersebut yang menjadi dasar terbentuknya intelegensi intuitif. Menurut Piaget, intelegensi adalah proses, tahapan atau langkah operasional tertentu yang mendasari semua pemikiran dan pengetahuan manusia, di samping merupakan proses pembentukan pemahaman.

Dalam operasi intelegensi anak yang sedang berada pada tahap operasional, terdapat sistem operasi kognitif yang meliputi: 1) Conservation; 2) Addition of classes; 3) Multiplication of classes. Conservation (konservasi/pengekalan) adalah kemampuan anak dalam memahami aspek-aspek kumulatif materi, seperti volume dan jumlah. Anak yang mampu mengenali sifat kuantitatif sebuah benda akan tahu bahwa sifat kuantitatif benda tersebut tidak akan berubah secara sembarangan. Banyak cairan dalam sebuah bejana tidak akan berubah meskipun dituangkan kedalam bejana lain yang lebih besar ataupun lebih kecil. Begitu juga banyak benda-benda padat seperti bola pejal, tak akan berubah hanya karena mengubah tatanannya.

Addition of classes (penambahan golongan benda) yakni kemampuan anak

yang tergabung dalam sebuah benda yang berkelas tinggi menjadi benda-benda yang berkelas rendah, misalnya dari bunga menjadi mawar, melati dan seterusnya.

Multiplication of classes (pelipatgandaan golongan benda) yakni

kemampuan yang melibatkan pengetahuan mengenai cara mempertahankan dimensi-dimensi benda (seperti warna bunga dan tipe bunga) untuk membentuk gabungan golongan benda (seperti mawar merah, mawar putih dan seterusnya). Selain itu, kemampuan ini juga meliputi kemampuan memahami cara sebaliknya, yakni cara memisahkan gabungan golongan benda menjadi dimensi-dimensi tersendiri, misalnya warna bunga mawar terdiri dari merah, putih dan kuning.

Piaget menyimpulkan bahwa pemahaman terhadap aspek kuantitatif materi, pemahaman terhadap penambahan golongan benda, dan pemahaman terhadap pelipatgandaan golongan benda merupakan ciri khas perkembangan kognitif anak berusia 7-11 tahun. Perolehan pemahaman tersebut diiringi dengan banyak berkurangnya egosentrisme anak. Artinya anak sudah mulai memiliki kemampuan mengkoordinasi-pandangan orang lain dengan pandangannya sendiri, dan memiliki persepsi positif bahwa pandangan adalah salah satu dari sekian banyak pandangan orang. Pada dasarnya perkembangan kognitif anak tersebut ditinjau dari sudut karakteristiknya sudah sama dengan kemampuan kognitif orang dewasa. Namun, masih ada keterbatasan-keterbatasan kapasitas anak dalam mengkoordinasikan pemikirannya. Anak-anak dalam rentang usia 7-11 tahun baru mampu berpikir sistematis mengenai benda-benda dan peristiwa-peristiwa yang konkret.

4. Operasional Formal (11-dewasa)

dalam hal pemecahan masalah dengan menggunakan anggapan dasar yang relevan dengan lingkungan yang ia respon. Sedangkan dengan kapasitas menggunakan prinsip-prinsip abstrak, remaja tersebut akan mampu mempelajari materi-materi pelajaran yang abstrak, seperti ilmu agama, ilmu matematika dan ilmu-ilmu abstrak lainnya dengan luas dan lebih mendalam.

Seorang remaja pelajar yang telah berhasil menjalani tahap perkembangan operasional formal akan dapat memahami dan mengungkapkan prinsip-prinsip abstrak. Prinsip-prinsip-prinsip tersembunyi ini, pada gilirannya akan dapat mengubah perhatian-perhatian sehari-hari secara dramatis dengan pola yang terkadang sama sekali berbeda dari pola-pola perhatian sebelumnya.

Teori tahap perkembangan kognitif yang dikemukakan oleh Piaget tentu saja tidak selalu berlaku sepenuhnya kepada anak. Tahapan-tahapan tersebut pada dasarnya merupakan garis besar yang berhubungan dengan kapasitas kognitif tertentu yang berkembang dalam diri anak dari masa ke masa.

Piaget (dalam Dahar, 2011) menyatakan lima faktor yang mempengaruhi tingkat perkembangan kognitif yaitu sebagai berikut:

1. Kedewasaan (maturation)

Perkembangan sistem saraf sentral, otak, koordinasi motorik dan manifestasi fisik lainnya mempengaruhi perkembangan kognitif. Walaupun kedewasaan atau maturasi merupakan faktor penting dalam perkembangan intelektual, maturasi tidak cukup menerangkan perkembangan intelektual ini. 2. Pengalaman Fisik (physical experience)

Interaksi dengan lingkungan fisik digunakan anak untuk mengabstraksi berbagai sifat fisik benda-benda. Misalnya, bila anak menempatkan sebuah benda dalam air, kemudian ia melihat bahwa benda itu terapung. Pengalaman fisik ini meningkatkan kecepatan perkembangan anak sebab observasi benda-benda serta sifat-sifat benda-benda tersebut membantu timbulnya pikiran yang lebih kompleks.

3. Pengalaman Logika Matematis (logical-mathematical experience)

Misalnya anak yang sedang menghitung berapa kelereng yang dimilikinya dan ia memiliki “sepuluh” kelereng. Konsep “sepuluh” bukannya sifat kelereng-kelereng itu, melainkan sifat konstruksi lain yang serupa, yang disebut pengalaman logika matematika. Proses konstruksi biasanya disebut abstraksi reflektif. Abstraksi reflektif berbeda dengan abstraksi empiris. Abstraksi empiris adalah dimana anak memperhatikan sifat fisik suatu benda dan tidak mengindahkan hal-hal lain. Misalnya waktu anak mengabstrak warna maka ia tidak memperdulikan hal-hal lainnya seperti massa dan bahan dasar benda. Sedangkan abstraksi reflektif melibatkan pembentukan hubungan-hubungan antara benda-benda, misalnya konsep “sepuluh” pada kelereng tidak terdapat pada kelereng. “sepuluh” hanya terdapat dalam kepala anak yang sedang menghitung kelereng tersebut.

4. Transmisi Sosial (social transmission)

Pengetahuan yang diperoleh anak dari pengalaman fisik diabstraksi dari benda-benda fisik. Dalam hal logika matematika, pengetahuan dikonstruksi dari tindakan-tindakan anak terhadap benda-benda itu.

5. Proses Keseimbangan (equilibration)

Ekuilibrasi merupakan kemampuan untuk mencapai kembali keseimbangan selama periode ketidakseimbangan. Ekuilibrasi mendorong adanya pertumbuhan intelektual.

D. Perencanaan Proses Pembelajaran

Dalam Permendikbud Nomor 41, Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), Indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. Adapun uraian penjelasan dari masing-masing komponen menurut Permendikbud Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah adalah sebagai berikut:

1. Silabus

Silabus sebagai acuan pengembangan RPP memuat identitas mata pelajaran atau tema pelajaran, SK, KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetesi, penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar. Silabus dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL), serta panduan penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Dalam pelaksanaannya pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri atau berkelompok dalam sebuah sekolah/madrasah atau beberapa sekolah, kelompok Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) atau Pusat Kegiatan Guru (PKG) dan Dinas Pendidikan. Pengembangan silabus disusun dibawah supervisi dinas kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan untuk SD dan SMP, dan dinas provinsi yang bertanggung jawab di bidang pendidikan untuk SMA dan SMK, serta departemen yang menangani urusan pemerintah di bidang agama untuk MI, MTs, MA, dan MAK.

2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

lengkap dan sistematis agar pelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Guru merancang penggalan RPP untuk setiap pertemuan yang disesuaikan dengan penjadwalan di satuan pendidikan.

Komponen RPP adalah: a. Identitas mata pelajaran

Identitas mata pelajaran meliputi: satuan pendidikan, kelas, semester, program/program keahlian, mata pelajaran atau tema pelajaran, jumlah pertemuan.

b. Standar kompetensi

Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas dan/atau semester pada suatu mata pelajaran.

c. Kompetensi dasar

Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran.

d. Indikator pencapaian kompetensi

e. Tujuan pembelajaran

Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. f. Materi ajar

Materi ajar memuat fakta. konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi.

g. Alokasi waktu

Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian kompetensi dasar dan beban mengajar.

h. Metode pembelajaran

Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Pemilihan metode pembelajaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik, serta karakteristik dari setiap indikator dan kompetensi yang hendak dicapai pada setiap mata pelajaran. Pendekatan pembelajaran tematik digunakan untuk peserta didik kelas 1 sampai kelas 3 SD/MI.

i. Kegiatan pembelajaran 1) Pendahuluan

Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran.

2) Inti

dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis dan sistemik melalui proses eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi. 3) Penutup

Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut.

j. Penilaian hasil belajar

Prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada standar penilaian.

k. Sumber belajar

Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi.

3. Prinsip - Prinsip Penyusunan RPP

a. Memperhatikan perbedaan individu siswa

RPP disusun dengan memperhatikan perbedaan jenis kelamin, kemampuan awal, tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan/atau lingkungan siswa.

b. Medorong partisipasi aktif siswa

Proses pembelajaran dirancang dengan berpusat kepada siswa untuk mendorong motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, dan semangat belajar.

c. Mengembangkan budaya membaca dan menulis

d. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut

RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan dan remidi.

e. Keterkaitan dan keterpaduan

RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. RPP disusun dengan mengakomodasikan pembelajaran tematik, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar dan keragaman budaya.

f. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi

RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara integrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi.

E. Kompetensi Profesionalisme Guru

Pengertian dasar kompetensi adalah kemampuan atau kecakapan. Disamping berarti kemampuan, kompetensi juga berarti keadaan memenuhi syarat menurut ketentuan hukum (McLoad, 1989). Menurut Barlow (1985), kompetensi guru merupakan kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban secara bertanggung jawab dan layak. Jadi kompetensi profesionalisme guru dapat diartikan sebagai kemampuan dan kewenangan guru dalam menjalankan profesi keguruannya. Guru yang piawai dalam melaksanakan profesinya dapat disebut sebagai guru yang kompeten dan profesional.

Dalam menjalankan kewenangan profesionalnya, guru dituntut memiliki keanekaragaman kecakapan yang bersifat psikologis, yang meliputi kompetensi kognitif, kompetensi afektif dan kompetensi psikomotor.

1. Kompetensi Kognitif Guru

bermacam-macam pengetahuan baik yang bersifat deklaratif maupun yang bersifat prosedural. Pengetahuan deklaratif merupakan pengetahuan yang relatif statis-normatif dengan tatanan yang jelas dan dapat diungkapkan dengan lisan. Sedangkan pengetahuan prosedural pada dasarnya adalah pengetahuan praktis dan dinamis yang mendasari keterampilan melakukan sesuatu (Best, 1989; Anderson, 1990).

Pengetahuan dan keterampilan kognitif dapat dikelompokkan kedalam dua kategori (Syah, 1997), yaitu:

a. Ilmu pengetahuan kependidikan

Menurut sifat dan kegunaannya, disiplin ilmu kependidikan terdiri atas dua macam, yaitu pengetahuan kependidikan umum dan pengetahuan kependidikan khusus. Pengetahuan kependidikan umum meliputi ilmu pendidikan, psikologi pendidikan, administrasi pendidikan dan sebagainya. Sedangkan pengetahuan kependidikan khusus meliputi metode mengajar, metode khusus pengajaran materi tertentu, teknik evaluasi, praktik keguruan dan sebagainya. Secara singkat, pengetahuan kependidikan umum meliputi pengetahuann kependidikan yang tidak langsung berhubungan dengann proses belajar mengajar. Sedangkan ilmu pendidikan khusus langsung berhubungan dengan praktik pengelolaan proses belajar mengajar. b. Ilmu pengetahuan materi bidang studi

Ilmu pengetahuan materi bidang studi meliputi semua bidang studi yang akan menjadi keahlian atau pelajaran yang akan diajarkan oleh guru. Dalam hal ini, penguasaan atas pokok-pokok bahasan materi pelajaran yang terdapat dalam bidang studi yang menjadi bidang tugas guru mutlak diperlukan. Penguasaan guru atas materi-materi bidang studi itu sebisanya dikaitkan langsung dengan pengetahuan kependidikan khusus terutama sebagai metode khusus dan praktik keguruan.

belajar secara efisien dan efektif (Lawson, 1991). Guru diharapkan mampu mengubah kebiasaan belajar siswa yang bermotif ekstrinsik menjadi bermotif intrinsik. Upaya ini perlu dilakukan, sebab siswa yang kebiasaan belajarnya bermotif ekstrinsik umumnya memandang belajar sebagai alat penangkal bahaya ketidaknaikan maupun ketidaklulusan saja. Dengan kata lain siswa tersebut belajar hanya untuk lulus saja.

2. Kompetensi Afektif Guru

Kompetensi afektif guru bersifat tertutup dan abstrak, sehingga amat sulit untuk diidentifikasi. Kompetensi afektif meliputi seluruh fenomena perasaan dan emosi seperti cinta, benci, senang, sedih dan sikap-sikap tertentu terhadap diri sendiri dan orang lain. Sikap dan perasaan diri meliputi:

a. Konsep diri dan harga diri guru

Konsep diri guru adalah totalitas sikap dan persepsi seorang guru terhadap dirinya sendiri. Keseluruhan sikap dan pandangan tersebut dapat dianggap sebagai deskripsi kepribadian guru yang bersangkutan. Sementara itu harga diri guru dapat diartikan sebagai tingkat pandangan dan penilaian seorang guru mengenai dirinya sendiri berdasarkan prestasinya. Titik berat harga diri terletak pada penilaian atau taksiran guru terhadap kualitas dirinya sendiri yang merupakan bagian dari konsep diri. Guru yang memiliki konsep diri yang tinggi umumnya memiliki harga diri yang tinggi pula. Ia mempunyai keberanian mengajak dan mendorong serta membantu dengan sekuat tenaga agar siswa lebih maju.

b. Efikasi diri dan efikasi kontekstual guru

keterbatasan ruang, waktu dan peralatan yang berhubungan dengan proses belajar mengajar.

c. Sikap penerimaan terhadap diri sendiri dan orang lain

Sikap penerimaan terhadap diri sendiri adalah gejala afektif seorang guru dalam menilai dirinya sendiri, baik itu secara positif atau negatif, berdasarkan penilaian yang lugas atas bakat dan kemampuannya. Sikap penerimaan terhadap diri sendiri ini diiringi dengan rasa puas terhadap kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri guru tersebut. Sebagai pemberi layanan kepada siswa (sebagai pembantu dan pembimbing serta anutan kegiatan belajar siswa), guru diharapkan memiliki sikap positif terhadap dirinya sendiri, sebab kompetensi bersikap seperti ini akan cukup berpengaruh terhadap tinggi rendahnya kualitas dan kuantitas layanan kepada siswa. Burns (1991) menyimpulkan bahwa hanya orang yang berperasaan cukup positif terhadap dirinya (mencintai dan menghargai diri) saja yang mampu mengurangi kebutuhan dirinya (seperti kebutuhan atas pengakuan dan kekuasaan) untuk memenuhi layanan kepada orang lain sesuai dengan kebutuhannya. Karenanya, antara sikap penerimaan terhadap diri sendiri dengan sikap penerimaan terhadap orang lain terdapat hubungan yang positif dan berarti.

3. Kompetensi Psikomotor Guru

Kompetensi psikomotor guru meliputi segala keterampilan atau kecakapan yang bersifat jasmaniah yang pelaksanaannya berhubungan dengan tugas-tugas selaku pengajar. Guru yang profesional memerlukan penguasaan prima atas sejumlah keterampilan psikomotorik yang langsung berkaitan dengan bidang studinya.

meliputi keterampilan-keterampilan ekspresi verbal (pernyataan lisan) dan nonverbal (tindakan) tertentu yang direfleksikan guru terutama ketika mengelola proses pembelajaran.

F. Cara Mengajar

Arifin (dalam Syah, 1997) mendefinisikan mengajar sebagai suatu rangkaian kegiatan penyampaian bahan pelajaran kepada murid agar dapat menerima, menanggapi, menguasai, dan mengembangkan bahan pelajaran itu. Nasution (dalam Syah, 1997) berpendapat bahwa mengajar adalah suatu aktivitas mengorganisasi atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkannya dengan anak, sehingga terjadi proses belajar. Lingkungan yang dimaksud tidak hanya ruang kelas, tetapi juga meliputi guru, alat peraga, perpustakaan, laboratorium. dan sebagainya yang relevan dengan kegiatan belajar siswa. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cara diartikan sebagai jalan, aturan, sistem yang digunakan untuk melakukan sesuatu.Tardif (dalam Syah, 1997) mengemukakan bahwa cara mengajar adalah sekumpulan prosedur baku untuk melaksanakan kegiatan kependidikan, khususya kegiatan penyajian materi pelajaran kepada siswa.

G. Kerangka Berpikir

Berdasarkan penjelasan teori, maka hubungan antara rancangan pelaksanaan pembelajaran matematika dan gaya belajar siswa adalah sebagai berikut:

BAB III

METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian

Menurut Muhadi (2011:6), penelitian pada dasarnya adalah penerapan metode ilmiah pada pengkajian suatu masalah. Tujuan penelitian adalah untuk menemukan jawaban terhadap persoalan yang signifikan, melalui penerapan prosedur ilmiah. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif-kualitatif untuk mendeskripsikan gaya belajar yang dimiliki oleh siswa dan dengan data yang sudah diperoleh peneliti ingin mengetahui apakah RPP yang disusun oleh guru sudah mempertimbangkan gaya belajar yang dimiliki oleh para siswa.

B. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber tempat kita memperoleh keterangan penelitian (Amirin, 1986 :92). Dalam penelitian ini, subjek penelitian adalah satu orang guru matematika dan 21 orang siswa kelas VIII A SMP Institut Indonesia, kemudian RPP dari guru mata pelajaran matematika yang mengajar di kelas tersebut.

C. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi titik perhatian suatu penelitian (Arikunto, 1989:92). Dalam penelitian ini, objek penelitian adalah kesesuaian antara cara mengajar dan rencana pelaksanaan pembelajaran guru terhadap gaya belajar siswa visual, auditorial dan kinestetik yang dimiliki oleh siswa.

D. Data Penelitian

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu menggunakan observasi dan wawancara untuk menentukan gaya belajar yang dimiliki oleh siswa dan untuk melihat apakah RPP dan cara mengajar guru sudah mempertimbangkan gaya belajar siswa, kemudian juga melihat apakah guru mengajar sesuai dengan RPP yang dibuat atau tidak.

1. Observasi

Menurut Nasution (dalam Sugiyono 2009), observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan berbentuk data faktual mengenai dunia kenyataan. Data dikumpulkan dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil maupun sangat jauh dapat diobservasi dengan jelas. Pada penelitian ini observasi dilakukan di kelas untuk melihat cara guru dalam mengajar matematika. Kemudian observasi juga dilakukan untuk melihat apakah cara mengajar guru sesuai dengan RPP yang sudah dibuat oleh guru.

2. Studi Pustaka

Yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik (Purwono, 2012). Studi pustaka dilakukan untuk melihat apakah RPP yang sudah disusun oleh guru sudah mempertimbangkan gaya belajar yang dimiliki oleh siswa yang ada di dalam kelas.

3. Angket

jawaban. Dalam penelitian ini angket digunakan untuk melihat gaya belajar yang dimiliki oleh siswa yang ada di dalam kelas.

4. Wawancara

Menurut Nazir (1988) wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan panduan wawancara. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian (Lerbin, 1992 dalam Hadi, 2007). Pada penelitian ini wawancara dilakukan pada guru untuk memperkuat hasil observasi terhadap cara guru mengajar.

F. Instrumen Pengumpulan Data 1. Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh sebab itu peneliti harus divalidasi oleh pihak-pihak tertentu yang dianggap ahli dalam bidang penelitian. Validasi terhadap peneliti meliputi: pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian baik secara akademik maupun secara logika (Sugiono, 2009:305). Peneliti perlu menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas hasil penelitiannya (Sugiono, 2009:306).

2. Lembar Observasi

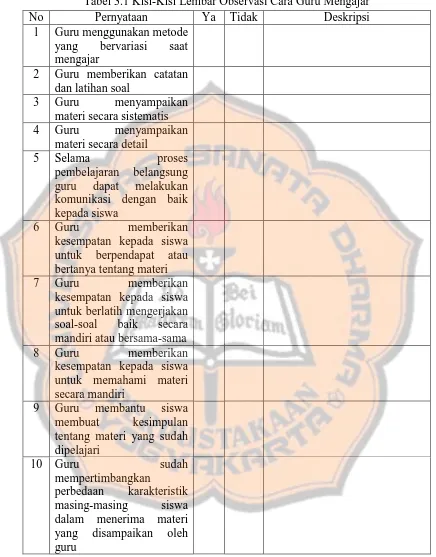

Tabel 3.1 Kisi-Kisi Lembar Observasi Cara Guru Mengajar

No Pernyataan Ya Tidak Deskripsi

1 Guru menggunakan metode yang bervariasi saat mengajar

2 Guru memberikan catatan dan latihan soal

3 Guru menyampaikan materi secara sistematis 4 Guru menyampaikan

materi secara detail

5 Selama proses

pembelajaran belangsung guru dapat melakukan komunikasi dengan baik kepada siswa

6 Guru memberikan

kesempatan kepada siswa untuk berpendapat atau bertanya tentang materi

7 Guru memberikan

kesempatan kepada siswa untuk berlatih mengerjakan soal-soal baik secara mandiri atau bersama-sama

8 Guru memberikan

kesempatan kepada siswa untuk memahami materi secara mandiri

9 Guru membantu siswa membuat kesimpulan tentang materi yang sudah dipelajari

10 Guru sudah

mempertimbangkan

perbedaan karakteristik masing-masing siswa dalam menerima materi yang disampaikan oleh guru

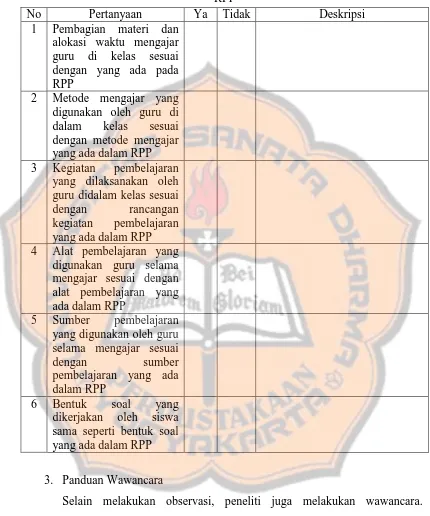

Tabel 3.2 Kisi-Kisi Lembar Observasi Kesesuaian Cara Mengajar Guru dengan RPP

No Pertanyaan Ya Tidak Deskripsi

1 Pembagian materi dan alokasi waktu mengajar guru di kelas sesuai dengan yang ada pada RPP

2 Metode mengajar yang digunakan oleh guru di dalam kelas sesuai dengan metode mengajar yang ada dalam RPP 3 Kegiatan pembelajaran

yang dilaksanakan oleh guru didalam kelas sesuai dengan rancangan kegiatan pembelajaran yang ada dalam RPP 4 Alat pembelajaran yang

digunakan guru selama mengajar sesuai dengan alat pembelajaran yang ada dalam RPP

5 Sumber pembelajaran yang digunakan oleh guru selama mengajar sesuai

dengan sumber

pembelajaran yang ada dalam RPP

6 Bentuk soal yang dikerjakan oleh siswa sama seperti bentuk soal yang ada dalam RPP

3. Panduan Wawancara

dan kemungkinan jawaban yang diberikan oleh guru. Pertanyaan dan kemungkinan jawaban yang diharapkan dari guru adalah sebagai berikut: Pewawancara: Metode apa saja yang bapak gunakan untuk mengajar?

Guru: Saya menggunakan banyak metode, karena tidak setiap siswa cocok dengan satu metode mengajar saja

Pewawancara: Setelah menjelaskan materi apakah bapak selalu memberikan contoh soal?

Guru: Iya, karena tidak hanya cukup jika sekedar memberikan materi, tetapi konsep-konsep yang sudah diterima siswa juga perlu diperkuat dengan contoh dan latihan-latihan soal

Pewawancara: Apakah siswa diberikan kesempatan untuk mengerjakan contoh soal yang bapak berikan? Atau contoh soal tersebut langsung dibahas bersama?

Guru: Siswa saya berikan kesempatan untuk mengerjakan contoh soal tersebut supaya siswa juga belajar menemukan dan memecahkan suatu masalah secara mandiri. Setelah itu barulah contoh soal tersebut dibahas bersama-sama

Pewawancara: Apakah saat mengajar, bapak tergantung pada RPP?

Guru: Terkadang saya memang tergantung pada RPP terutama dalam penyampaian materi. Tetapi saya juga menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kelas

Pewawancara: Baik dalam merancang RPP maupun mengajar hal-hal apa saja yang bapak pertimbangkan?

Guru: Yang saya pertimbangkan pertama adalah alokasi waktu, kemudian metode mengajar dan gaya atau karakteristik setiap anak dalam menerima pelajaran

Pewawancara: Setelah mengajar apakah biasanya bapak memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengerjakan soal secara mandiri?