GAMBARAN STATUS GIZI IBU HAMIL BERDASARKAN LINGKAR LENGAN ATAS DI RUMAH SAKIT UMUM

SUNDARI MEDAN TAHUN 2019

SKRIPSI

Oleh : DAVID FRANLI

160100201

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

2019

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Kedokteran

Oleh : DAVID FRANLI

160100201

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

2019

atas rahmat dan berkat-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini berjudul “Gambaran Status Gizi Ibu Hamil Berdasarkan Ukuran Lingkar Lengan Atas Di Rumah Sakit Umum Sundari Medan Tahun 2019” yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh kelulusan sarjana kedokteran program studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara.

Dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, penulis mendapat banyak dukungan dan bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar- besarnya kepada:

1. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, Dr. dr. Aldy Safruddin Rambe, Sp.S(K), yang banyak memberikan dukungan selama proses penyusunan skripsi.

2. Dosen Pembimbing, Dr. dr. Makmur Sitepu, M. Ked (OG), Sp. OG(K) yang banyak memberikan arahan, masukan, ilmu, dan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sedemikian rupa.

3. Ketua Penguji, dr. Sake Juli Martina, Sp.FK dan Anggota Penguji, Dr. dr.

Hotma P. Pasaribu M. Ked (OG), Sp. OG(K), untuk setiap kritik dan saran yang membangun selama proses pembuatan skripsi ini.

4. Dosen Pembimbing Akademik, dr. Dewi Saputri, MKT yang senantiasa membimbing dan memberikan motivasi selama masa perkuliahan 7 semester

5. Seluruh staf pengajar dan civitas akademika Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara atas bimbingan dan ilmu yang diberikan dari mulai awal perkuliahan hingga penulis menyelesaikan skripsi ini

6. Seluruh pihak Rumah Sakit Umum Sundari Medan yang banyak membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini

7. Kedua orang tua, Ali dan Liin, yang selalu mendukung, memberikan semangat, kasih sayang, bantuan dan rasa kebersamaan yang tidak pernah berhenti sampai penulis menyelesaikan skripsi ini

8. Sahabat-sahabat penulis, Calvin John, Ericsen Tiondi Putra, Jeannis Clarissa, Angeline, Vincent, Harriyo , Nicholas Davis Tionata, Kevin Slim, Felix, Rosarina, Novita, Evita Sola Gracia, Geubrina Kananda, Putri Revina, Vita Titania, Nurhaliza Harahap dan sahabat terbaik lainnya yang tak bisa disebut satu per satu saling bahu membahu menolong satu sama lain dari awal perkuliahan sampai selesainya skripsi ini

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi konten maupun cara penulisannya. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran agar penulis dapat menyempurnakan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap skirpsi ini dapat bermanfaat dan mampu memberikan sumbangsih bagi bangsa dan Negara terutama dalam bidang pendidikan terkhususnya ilmu kedokteran.

Medan, 7 November 2019 Penulis,

David Franli 160100201

Daftar Tabel ... iv

Daftar Lampiran ... v

Daftar Singkatan ... vi

Abstrak ... vii

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Rumusan Masalah ... 3

1.3 Tujuan Penelitian ... 3

1.3.1 Tujuan Umum ... 3

1.3.2 Tujuan Khusus... 3

1.4 Manfaat Penelitian ... 3

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ... 5

2.1 Kehamilan ... 5

2.1.1 Definisi Kehamilan ... 5

2.1.2 Tanda Kehamilan ... 5

2.1.3 Perubahan Fisiologi Pada Perempuan Hamil... 6

2.2 Gizi Ibu Hamil... 9

2.2.1 Pengertian Dan Asupan Gizi Kehamilan ... 9

2.2.2 Penting Gizi Selama Masa Kehamilan ... 14

2.2.3 Penilaian Status Gizi ... 15

2.2.4 Lingkar Lengan Atas ... 16

2.2.5 Faktor Resiko Gizi ... 16

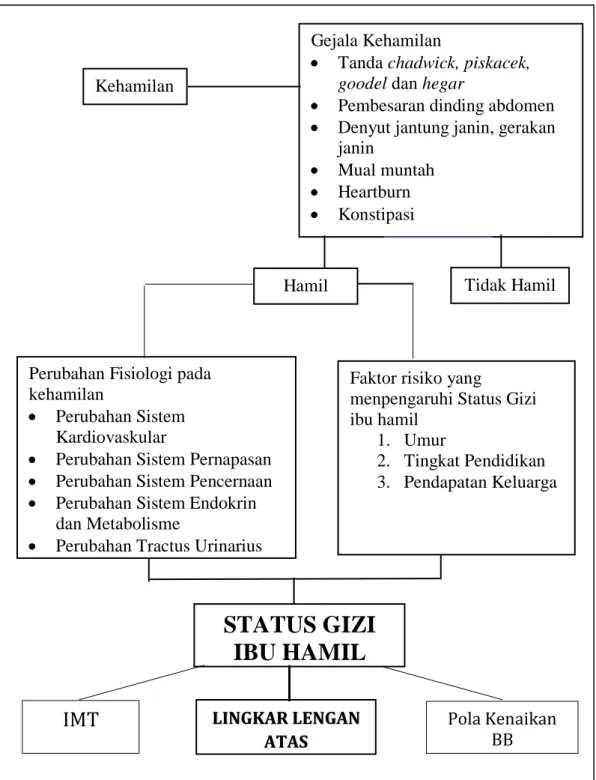

2.3 Kerangka Teori ... 19

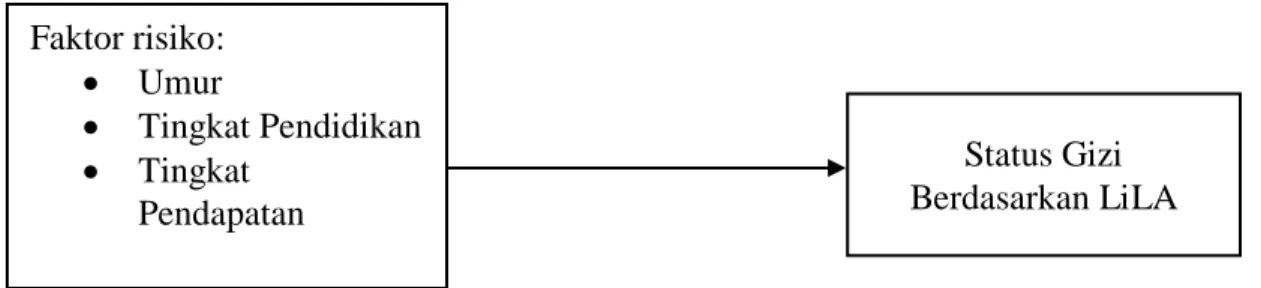

2.4 Kerangka Konsep ... 20

BAB III. METODE PENELITIAN ... 22

3.1 Rancangan Penelitian... 22

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian ... 22

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian ... 22

3.3.1 Populasi ... 22

3.3.2 Sampel ……. ... 22

3.4 Metode Pengumpulan Data ... 23

3.4.1 Sumber Data……. ... 23

3.4.2 Instrumen Penelitia……. ... 23

3.5 Definisi Operasional ... 24

3.6 Metode Analisis Data ... 24

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ... 27

4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian ... 27

4.2 Pembahasan ... 27

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN ... 33

DAFTAR PUSTAKA ... 35

LAMPIRAN... ... 38

DAFTAR GAMBAR

Nomor Judul Halaman

Gambar 2.1 Pedoman Pengukuran Lingkar Lengan ... 17 Gambar 2.2 Kerangka Teori ... 20 Gambar 2.3 Kerangka Konsep ... 21

DAFTAR TABEL

Nomor Judul Halaman

Tabel 4.1 Distribusi Status Gizi Ibu Hamil Berdasarkan LiLA ... 27 Tabel 4.2 Data Distribusi Sampel Penelitian Berdasarkan Usia ... 28 Tabel 4.3 Data Distribusi Sampel Penelitian Berdasarkan Tingkat

Pendidikan ... 28 Tabel 4.4 Data Distribusi Sampel Penelitian Berdasarkan Tingkat

Pendapatan Keluarga ... 28 Tabel 4.5 Distribusi Status Gizi Berdasarakan Usia ... 29 Tabel 4.6 Distribusi Status Gizi Berdasarkan Tingkat Pendidikan . 30 Tabel 4.7 Distribusi Status Gizi Berdasarkan Pendapatan Keluarga 31 Tabel 4.8 Data Distribusi Ibu Hamil Berstatus KEK ... 32

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran A. Biodata Penulis ... 38

Lampiran B. Pernyataan Orisinalitas ... 40

Lampiran C. Ethical Clearance ... 41

Lampiran D. Surat Izin / Selesai Penelitian ... 42

Lampiran E. Surat Izin Survei Awal ... 43

Lampiran F. Lembar Informasi Penelitian ... 44

Lampiran G. Lembar Persetujuan Responden... 45

Lampiran H. Lembar Penelitian ... 46

Lampiran I. Data Induk Penelitian... 47

Lampiran J. Pengolahan Data SPSS ... 50

DAFTAR SINGKATAN

AKI : Angka Kematian Ibu

BBLR : Berat Badan Lahir Rendah

BMI : Body Mass Index

DEPKES : Departemen Kesehatan

IMT : Indeks Massa Tubuh

KBBI : Kamus Besar Bahasa Indonesia

KEMENKES RI : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

KEK : Kekurangan Energi Kronik

KIA : Kesehatan Ibu dan Anak

LiLA : Lingkar Lengan Atas

MDGs : Millenium Development Goals

RS : Rumah Sakit

SD : Sekolah Dasar

SDKI : Survei Demokrasi dan Kesehatan Indonesia

SMP : Sekolah Menengah Dasar

SMA : Sekolah Menengah Atas

TFU : Tinggi Fundus Uteri

UU : Undang-undang

WHO : World Health Organization

WUS : Wanita Usia Subur

ABSTRAK

Latar Belakang. Berdasarkan hasil survei data Kementrian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2015, Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia tercatat 305 per 100.000 kelahiran hidup. Tercatat bahwa pada tahun 2018, pervalensi Kekurangan Energi Kronik (KEK) pada Wanita Usia Subur (WUS) provinsi Sumatera Utara adalah 17,1% dan lebih rendah dibandingkan dengan angka nasional yaitu 24,2%. Tujuan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran status gizi pada ibu hamil berdasarkan ukuran lingkar lengan atas di Rumah Sakit Umum Sundari. Metode.

Penelitian yang dilakukan bersifat observasional deskriptif dengan pendekatan metode cross sectional. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh ibu hamil yang datang mendapatkan pengukuran Lingkar lengan atas di Rumah Sakit Umum Sundari pada periode agustus - desember 2019. Metode sampling yang digunakan adalah consecutive sampling dengan besar sampel minimal 60. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui pengukuran lingkar lengan atas (LiLA) dan dengan mengisi lembar penelitian yang memenuhi kriteria inklusi untuk menjadi responden. Data kemudian dianalisis dengan menggunakan program komputer SPSS.

Hasil. Berdasarkan pengukuran LiLA, gambaran status gizi ibu hamil ditemukan lebih banyak ibu hamil tidak berstatus KEK (85%) dibandingkan berstatus KEK (15%). Hasil penelitian ini juga menunjukan gambaran status tidak KEK masing-masing dengan prensentase lebih tinggi pada usia kelompok yang tidak berisiko dibandingkan pada kelompok usia berisiko (70% vs 30%) dan pada pendapatan keluarga rendah dibandingkan pendapatan keluarga tinggi (21,7% vs 63,3%).

Berdasarkan tingkat pendidikan, ibu hamil berstatus tidak KEK ditemukan lebih tinggi pada tingkat pendidikan menengah (50%) dibandingkan tingkat pendidikan dasar (10%) dan tingkat pendidikan tinggi (25%). Kesimpulan. Gambaran status gizi ibu hamil yang melakukan pemeriksaan antenatal-care di Rumah Sakit Umum Sundari Medan ditemukan lebih banyak tidak berstatus KEK dengan usia tidak berisiko, pendidikan menengah dan pendapatan keluarga tinggi.

Kata kunci : Ibu hamil, KEK, LiLA, status gizi, umur, tingkat pendidikan, pendapatan keluarga

ABSTRACT

Background. According to Indonesia Demographic and Health Survey in 2015, the maternal mortality rate reaches 305 of 100.000 live births. The prevalence of woman in child-bearing age with chronic energy deficiency in 2018 is 17,1% in North Sumatera with National prevalence reaches 24,2%. Objective. This study was conducted to determine the overview of pregnant mother nutritional status based on mid-upper arm circumference (MUAC) in Sundari Medan General Hospital. Method. The study was descriptive observational with a cross-sectional study approach.

The population of this study were all pregnant women in Sundari Medan General Hospital within August – December 2019 period. The subject included 60 sample within the inclusion criteria obtained by consecutive sampling. The type of data used in this study are primary data in the form of MUAC measurment and worksheet that contain the identity og the subject. Data was then analyzed using the SPSS computer program. Results. This study shown the prevalance of non- CED woman (85%) was found higher than the mild malnutrition (20%). The result of this study also shown the overview of non-CED pregnant women each one with the higher proportion in the group of less-risk age than the risky age (70% vs 30%) and the group of low-income family than the high-income family (21,7% vs 63,3%). Based on education, the prevalence of non-CED pregnant woman was found higher with secondary education (50%) than in pregnant woman with primary education (10%) and higher education (25%). Conclusion. Based on the shown statistic determined that non-CED pregnant woman with less-risk age, higher education, and high-income family prevalance was found higher than the rest.

Keywords: pregnant mother, CED, MUAC, nutritional status, age,education, family income

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pada tahun 2015, sekitar 303.000 wanita meninggal dunia karena kehamilan.

Hampir seluruh kematian tersebut terjadi akibat dari sumber daya rendah dan yang seharusnya dapat dicegah. Kematian tersebut dapat dicegah apabila pelayanan kesehatan kehamilan diberikan secara teratur dengan pelayanan yang baik.

Namun, hanya 64% wanita mendapatkan prenatal care 4 kali atau lebih selama masa kehamilannya (WHO, 2016). Diperkirakan 830 wanita meninggal setiap harinya diakibatkan masalah kehamilan dan kelahiran yang dapat dicegah (WHO, 2018).

Menurut Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) angka kematian ibu (AKI) meningkat dari 228 per 100.000 pada tahun 2007 menjadi 359 per 100.000 pada tahun 2015. Target global MDGs (Millenium Development Goals) ke-5 adalah menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi 102 per 100.000 perkelahiran hidup pada tahun 2015. (Kemenkes RI,2014). Namun, berdasarkan data Kementrian Kesehatan (Kemenkes), pada tahun 2015 tercatat 305 per 100.000 ibu hamil meninggal dan tingginya angka kematian dipengaruhi oleh status gizi yang rendah (Kemenkes, 2018).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 97 pasal 12 menyatakan bahwa Pelayanan Kesehatan Masa Hamil bertujuan untuk memenuhi hak ibu hamil memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas dan pelayanan tersebut termasuk stimulasi dan penyuluhan mengenai gizi agar kehamilan dan kelahiran berlangsung sehat. Pasal 13 menyatakan pelayanan kesehatan masa hamil dilakukan sekurang-kurangnya 4 kali selama masa kehamilan oleh tenaga kerja yang memiliki kompetensi serta dilaksanakan sesuai dengan standar buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). (Kemenkes RI, 2014). Pelayanan kesehatan ibu hamil yang diberikan meliputi 10T, yaitu timbang BB dan ukur TB, ukur tekanan darah, ukur LiLA (nilai status gizi), ukur TFU (Tinggi Fundus Uteri), tentukan

persentasi janin dan denyut jantung janin, skring imunisasi tetanus dan pemberian imunisasi Tetanus Toxoid bila diperlukan, pemberian tablet zat Fe minimal 90 tablet selama kehamilan, tes laboratorium, tatalaksana kasus dan temu wicara (Kemenkes RI, 2017).

Di Indonesia, masalah gizi merupakan penyebab kematian ibu dan anak yang sebenarnya dapat dicegah. Ibu hamil termasuk salah satu kelompok rawan kekurangan gizi karena meningkatnya kebutuhan gizi untuk memenuhi kebutuhan ibu dan janin yang dikandung. Rendahnya status gizi dan pola makan yang salah pada ibu hamil dapat menyebabkan gangguan gizi seperti anemia, penambahan berat badan yang kurang pada ibu hamil, serta gangguan pertumbuhan janin (Harti, B. L., Kusumastuty, I. & Hariadi, I, 2016).

Prevalensi BBLR diperkiran 155 dari seluruh kelahiran dunia dengan batasan 3,3%-38% serta lebih sering terjadi pada negara berkembang atau sosial ekonomi rendah dan secara statistik menunjukan bahwa kejadian BBLR yang didapatkan di negara berkembang memiliki angka kematian yang lebih tinggi dibandingkan dengan bayi yang lahir dengan berat badan lebih dari 2500 gram. (Kusparlina, 2016). Ibu yang mengalami kekurangan energi kronik (KEK) lebih berisiko 4,8 kali lebih besar untuk melahirkan bayi dengan BBLR dibandingkan dengan ibu yang tidak mengalami KEK (Syofianti, 2007). Prevalensi risiko KEK penduduk Wanita Usia Subur (WUS) hamil Provinsi Sumatera Utara adalah 17,3% dan lebih rendah dibandingkan dengan angka nasional yaitu 24,2% pada ibu hamil (Kemenkes, 2018).

Pengukuran lingkar lengan atas (LiLA) digunakan pada ibu hamil untuk mengetahui resiko KEK dikarenakan pada umumnya wanita tidak mengetahui berat badan pra hamil, sehingga pengukuran indeks massa tubuh (IMT) pra hamil tidak dapat diukur. IMT tidak dapat digunakan sebagai indikator karena terjadinya perubahan berat badan selama masa kehamilan. (Ariyani et al., 2012). Oleh sebab itu, penggunaan LiLA untuk mengetahui risiko KEK pada ibu hamil lebih relative stabil (Krasovec dan Anderson 1991).

3

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana “Gambaran Status Gizi Ibu Hamil Berdasarkan Lingkar Lengan Atas di RS Sundari Medan Tahun 2019”.

1.3 TUJUAN PENELITIAN 1.3.1 TUJUAN UMUM

Untuk mengetahui “Gambaran Status Gizi Ibu Hamil Berdasarkan Lingkar Lengan Atas Di Rumah Sakit Umum Sundari Medan Tahun 2019”

1.3.2 TUJUAN KHUSUS Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui gambaran usia ibu hamil yang berisiko kekurangan energi kronik berdasarkan ukuran lingkar lengan atas di Rumah Sakit Umum Sundari.

2. Untuk mengetahui gambaran tingkat pendidikan ibu hamil yang berisiko kekurangan energi kronik berdasarkan ukuran lingkar lengan atas di Rumah Sakit Sundari.

3. Untuk mengetahui gambaran tingkat pendapatan keluarga ibu hamil yang berisiko kekurangan energi kronik berdasarkan ukuran lingkar lengan atas di Rumah Sakit Sundari.

4. Untuk mengetahui prevalensi ibu hamil yang berisiko kekurangan energi kronik berdasarkan ukuran lingkar lengan atas.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1.4.1 MANFAAT DALAM BIDANG AKADEMIK

1. Hasil penelitian diharapkan memberikan informasi tentang gambaran status gizi ibu hamil berdasarkan ukuran lingkar lengan atas di RS Sundari Tahun 2019.

2. Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman dan menambah wawasan serta kemampuan penulis dalam melakukan penelitian.

1.4.2 MANFAAT DALAM BIDANG PELAYANAN MASYARAKAT

1. Dapat dijadikan data dasar dan sumber informasi bagi dinas kesehatan, puskesmas dan instansi terkait lainnya dalam perencanaan sistem kesehatan dan peningkatan pengawasan status gizi ibu hamil di wilayah Medan.

1.4.3 MANFAAT DALAM BIDANG PENELITIAN

1. Hasil penelitian diharapkan memberikan informasi bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian di bidang yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 KEHAMILAN 2.1.1 DEFINISI

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hamil adalah mengandung janin dalam Rahim karena sel telur dibuahi oleh spermatozoa, sedangkan kehamilan didefinisikan sebagai keadaan hamil. Menurut Federasi Obstetri Ginekologi Internasional kehamilan adalah fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa dan ovum, dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi bila dihitung dari saat fertilisasi hingga lahirnya bayi. Kehamilan normal akan berlangsung dalam waktu 40 minggu atau 9 bulan menurut kalender internasional (Andrianz dan Hanafiah, 2010).

2.1.2 TANDA KEHAMILAN

Sudah wajar bagi wanita hamil mengalami gejala serta tanda-tanda perubahan fisiologis tubuh akibat dari kehamilannya. Kelelahan yang berlebihan merupakan tanda awal dari kehamilan dan hampir dialami oleh semua wanita. Mual dan muntah pada kehamilan adalah gejala yang paling sering terjadi. Tingkat keparahan mual dan muntah berbeda-beda pada setiap individu serta biasanya muncul pada minggu ke-8 dari awal kehamilan (Overton, 2007).

Hanya satu dari tiga ibu hamil mengalami konstipasi, namun gejala tersebut akan berkurang keparahannya seiring dengan bertambahnya usia kehamilan.

Heartburn juga merupakan gejala yang sering dikeluhkan selama kehamilan.

Namun berbeda dengan konstipasi, heartburn semakin bertambah parah seiring berjalanya kehamilan. Hal ini disebabkan karena peningkatan tekan oleh uterus yang semakin membesar seiring waktu dan ditambah lagi dengan perubahan hormonal yang mengarah kepada terjadinya gastroesophangeal reflux (Overton, 2007).

Selain gejala diatas, ada beberapa tanda yang muncul pada kehamilan seperti:

Tanda Chadwick (perubahan warna pada vulva), tanda Gooddell (perubahan konsistensi pada serviks), tanda Hegar (pelunakan pada isthmus serviks). Semua tanda ini disebabkan oleh peningkatan vaskularisasi, kongesti, edema jaringan dinding uterus dan hipertrofi kelenjar serviks. Tanda lainya berupa pembesaran dinding abdomen, tanda Piskacek, kontraksi Braxton Hicks, gerakan janin, denjut jantung janin dan ballotment (Andrianz dan Hanafiah, 2010).

2.1.3 PERUBAHAN FISIOLOGI PADA PEREMPUAN HAMIL

Perubahan anatomi dan fisiologi pada perempuan hamil sebagian besar sudah terjadi segera setelah fertilisasi dan terus berlanjut selama kehamilan. Kebanyakan perubahan ini merupakan respons terhadap janin. Semua perubahan yang terjadi saat kehamilan akan kembali seperti keadaan sebelum hamil setelah proses persalinan dan menyusui selesai. (Sulin, 2010). Pemahaman dan pengetahuan mengenai adaptasi terhadap perubahan fisiologis sangat penting untuk menghindari kesalahan pemahaman terhadap penyakit sewaktu kehamilan (Cunningham et al., 2010).

a. Sistem Kardiovaskular

Pada minggu ke-5 kehamilan cardiac output akan mengalami peningkat.

Peningkatan tersebut terjadi akibat dari penambahan beban kebutuhan vaskular sistemik. Antara minggu 10-20 kehamilan akan terjadi peningkatan preload.

Ventrikel kiri akan mengalami hipertrofi dan dilatasi untuk menfasilitasi perubahan cardiac output, tetapi kontraktilitas tetap tidak berubah. Kapasitas vaskular juga akan meningkat yang disebabkan peningkatan estrogen dan progesterone dan menyebabkan vasodilatasi dan penurunan resistensi vascular perifer (Cunningham et al., 2010).

Angiomas, dikenal dengan vascular spiders, merupakan salah satu tanda terjadi perubahan vascular pada kulit. Umumnya ditemukan pada wajah, leher, dada atas dan lengan. Keadaan ini sering artikan sebagai nevus, angioma, atau telangiektasis. Selain itu, juga sering terbentuknya palmar eritem. Keadaan ini akan menghilang setelah setelah kehamilan (Cunningham et al., 2010).

b. Sistem Pernapasan

7

Selama kehamilan sirkumferensi torak akan bertambah kurang lebih 6 cm, tetapi tidak mencukupi penurunan kapasitas residu fungsional dan volume residu paru-paru karena pengaruh diafragma yang naik kurang lebih 4 cm selama kehamilan, tetapi volume tidal, volume ventilasi per menit dan pengambilan oksigen permenit akan bertambah secara signifikan pada kehamilan lanjut.

Perubahan ini akan mencapai puncaknya pada minggu ke-37 dan akan kembali hampir seperti sedia kala dalam 24 minggu setelah persalinan (Sulin, 2010).

Pada saat kehamilan, kadar oksigen yang alirkan ke paru meningkat karena peningkatan volume tidal melebihi kadar oksigen yang dibutuhkan tubuh.

Ditambah lagi total hemoglobin dan kapasitas pembawa oksigen meningkat.

Konsumsi oksigen diperkirakan meningkat 20% pada masa kehamilan dan meningkat 10% lagi pada saat kehamilan multifetal. Pada saat proses kelahiran, konsumsi oksigen meningkat 40% sampai 60% (Bobrowski, 2010).

c. Sistem Pencernaan

Pada masa kehamilan, gusi menjadi hiperemis dan melunak dan mudah berdarah akibat trauma sedang seperti sikat gigi. Gusi yang membengkak dan kemerahan ini disebut dengan epulis gravidarum. Keadaan ini pun akan mengalami regresi pasca melahirkan. Berdasarkan penelitian, hal ini tidak menyebabkan kerusakan pada gigi (Cunningham et al., 2010).

Seiring dengan makin besarnya uterus, lambung dan usu akan tergeser.

Demikian juga dengan yang lainya seperti apendiks yang akan bergeser kea rah atas dan lateral. Perubahan yang nyata terjadi adalah penurunan motilitas otot polos pada traktus digestivus dan penurunan sekresi asam hidroklorid dan peptin di lambung sehingga akan menimbulkan gejala berupa pyrosis (heartburn) yang disebabkan oleh refluks asam lambung ke esophagus bawah sebagai akibat perubahan posisi lambung dan menurunya tonus sfingter esophagus bawah. Mual terjadi akibat penurunan asam hidroklorid dan penurunan motalitas, serta konstipasi sebagai akibat dari penurunan motalitas usus besar (Sulin, 2010).

Hati pada manusia tidak mengalami perubahan selama kehamilan baik secara anatomic maupun morfologik (Sulin, 2010). Pada fungsi hati kadar alkalin fosfatase akan meningkat hampir dua kali lipat, sedangkan serum aspartate

transamin, alanine transamin, gamma-glutamil transferase dan kadar albumin akan menurun dibandingkan pada saat tidak hamil (Ruiz-Extremera, 2005). Kadar serum albumin menurun dan pada akhir kehamilan hanya mendekati 3.0 g/dl dibandingkan pada perempuan normal sekitar 4.3 g/dl (Mendenhall, 1970).

d. Sistem Endokrin dan Perubahan Metabolisme

Konsentrasi plasma hormon paratiroid akan mengalami penurunan pada trimester pertama dan akan meningkat secara progresif seiring bertambahnya usia kehamilan. Hal tersebut penting untuk memberikan nutrisi kalsium yang adekuat serta memfasilitasi produksi peptide pada janin, plasenta, dan ibu. Ditemukan peningkatan pada hormone dioksikortikosteron, aldosterone dan kortisol. Selain itu, terdapat juga peningkatan hormone prolactin pada tahap kehamilan aterm (Sulin, 2010).

Kelenjar pituitari akan memberat 30% pada kehamilan pertama. Kadar lactotrops akan meningkat dan kadar prolactin diplasma akan mulai meningkat beberapa hari pasca konsepsi. Peningkatan ini akan terus berlanjut dan pada akhir kehamilan kadar prolactin akan 10-20 kali lebih tinggi di bandingkan wanita tidak hamil (Pipkin, 2007). Oksitosin yang diproduksi oleh kelenjar pituitari akan mengalami sedikit peningkatan sedangkan antidiuretik atau yang dikenal dengan vasopressin tidak mengalami perubahan (Cunningham et al., 2010).

Sintesis pembentukan eritropoitin meningkat karena distimulasi oleh hCG.

Peningkatan ini terjadi pada trimester pertama kehamilan dan pada midterm mengalami penurunan. Protasiklin adalah vasodilator yang diproduksi oleh ginjal mengalami peningkatan konsentrasi secara pesat pada minggu ke-8 sampai ke-10, kadar hormone tersebut dapat meningkat hampir 4 kali dari wanita tidak hamil pada akhir trimester pertama. Pada pancreas, ukuran dan jumlah pulau langer hans, sel beta pancreas serta reseptor insulin meningkat (Pipkin, 2007).

e. Traktus Urinarus

Pada bulan-bulan pertama kehamilan kandung kemih akan tertekan oleh uterus yang mulai membesar sehingga menimbulkan sering berkemih. Keadaan ini semakin menghilang dengan bertambah tua usia kehamilan. Ginjal akan membesar, glomelural filtration rate, dan renal plasma flow juga akan meningkat.

9

Pada ekskresi akan dijumpai kadar asam amino dan vitamin yang larut air dalam jumlah yang lebih banyak. Glukosuria juga merupakan suatu hal yang umum, tetapi kemungkinan adanya diabetes melitu juga harus diperhitungkan. Sementara itu, proteinuria dan hematuria merupakan suatu hal yang abnormal (Sulin, 2010).

2.2 GIZI IBU HAMIL

2.2.1 Pengertian dan Asupan Gizi Kehamilan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gizi adalah zat makanan pokok yang diperlukan bagi pertumbuhan dan kesehatan badan. Pemenuhan kebutuhan pangan merupakan hak azasi setiap orang. Konsumsi makanan seseorang yang kurang dari kebutuhan gizinya akan mengalami gangguan kesehatan dan berisiko terkena penyakit yang berkaitan dengan gizi. Makanan harus mengandung energi dan zat gizi, seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin dan mineral, yang diperlukan tubuh untuk melaksanakan fungsinya, serta harus aman dikonsumsi (Sati, 2015).

Gizi seimbang untuk ibu hamil dan ibu menyusui mengindikasikan bahwa konsumsi makanan ibu hamil dan ibu menyusui harus memenuhi kebutuhan untuk dirinya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan janin/bayinya. Oleh karena itu, ibu hamil dan ibu menyusui membutuhkan zat gizi yang lebih banyak dibandingan dengan keadaan tidak hamil atau tidak menyusui, tetapi konsumsi panganya tetap beranekaragam dan seimbang dalam jumlah dan proporsinya (Kemenkes, 2014).

Secara berkala, Food and Nutrion Board dari Institute of Medicine menerbitkan asupan gizi yang direkomendasikan (Recommended Daily Allowance) termasuk bagi ibu hamil dan menyusui (Cunningham et al., 2010).

a. Kalori

Pada saat kehamilan kebutuhan kalori bertambah sekitar 80.000 kkal. Untuk memenuhi kebutuhan kalori tersebut, ibu hamil disarakan untuk meningkatkan asupan kalori sebesar 100-300 kkal setiap hari. Kalori merupakan sumber energi.

Jika asupan kalori ibu hamil tidak adekuat maka tubuh akan memetabolisme protein. Hal tersebut dapat pertumbuhan dan perkembangan janin (Cunningham et al., 2010).

b. Protein

Ibu hamil membutuhkan asupan protein yang cukup untuk pertumbuhan dan remodeling jaringan plasenta, uterus, payudara dan peningkatan volume darah.

Pada trimester ke-2 kehamilan, diperkirakan 1000 g protein diendapkan dalam darah atau setara dengan 5 – 6 gram perhari. Konsentrasi asam amino pada plasma mengalami penurunan secara drastis. Asam amino tersebut termasuk ornitin, glisin, taurine dan prolin (kecuali asam glutamate dan alanine yang mengalami peningkatan konsentrasi). Dianjurkan ibu hamil untuk mengonsumsi protein yang berasal dari sumber hewani, seperti daging, susu, telur, keju, produk ayam, dan ikan karena protein hewani tersebut mengandung asam amino dalam kombinasi optimal (Cunningham et al., 2010).

c. Mineral

Besi

Kebutuhan zat besi selama kehamilan meningkat karena digunakan untuk pembentukan sel dan jaringan baru. Selain itu zat besi merupakan unsur penting dalam pembentukan hemoglobin pada sel darah merah (Kemenkes RI, 2014).

Kadar besi yang ibu hamil ekskresikan selama kehamilan sebanyak 7 mg/hari. American Academy of Pediatrics and American college of Obstetricians and Gynecologists (2007) menyatakan bahwa ibu hamil harus mendapatkan asupan zat besi setidaknya 27 mg/hari karena dari hasil penelitian jarang ditemukan ibu hamil memiliki simpanan besi adekuat.

Pemberian zat besi pada ibu yang mengalami anemia memiliki respon yang baik terhadap pemberian suplementasi oral garam besi (Cuniningham et al., 2010).

Sumber baik besi adalah makanan hewani, seperti daging, ayam, dan ikan. Sumber baik lainnya adalah telur, serelia tumbuk, kacang-kacangan, sayuran hijau dan beberapa jenis buah (Almatsier. 2009).

Kalsium

Kebutuhan kalsium meningkat pada saat hamil karena digunakan untuk mengganti cadangan kalsium ibu yang digunakan untuk pembentukan

11

jaringan baru pada janin. Apabila konsumsi kalsium tidak mencukupi maka akan berakibat meningkatkan risiko terkena pre-eklampsi (Kemenkes RI, 2014).

Ibu hamil menahan sekitar 30 g kalsium yang sebagian besar akan disalurkan ke janin pada trimester akhir dari kehamilan. Jumlah kadar tersebut menggambarkan bahwa hanya sekitar 2,5 persen dari kalsium ibu total yang akan digunakan untuk pertumbuhan janin (Cunningham et al., 2010).

Seng

Defisien seng yang berat pada kehamilan dapat menyebabkan penurunan nafsu makan, terhambatnya pertumbuhan, gangguan penyembuhan luka, dwarfism (tubuh cebol) serta hipogonadisme. Meskipun kadar suplementasi seng yang aman bagi ibu hamil belum dapat dipastkan, asupan harian yang dianjurkan selama kehamilan adalah sekitar 12 mg (Cunningham et al., 2010).

Sumber paling baik adalah sumber protein hewani terutama daging, kerang dan telur. Serelia tumbuk dan kacang-kacangan juga merupakan sumber yang baik, namun mempunyai ketersediaan biologic yang rendah (Almatsier, 2009).

Yodium

Kekurangan yodium akan berakibat terhambatnya perkembangan otak anak dan system saraf terutama menurunkan IQ dan meningkatkan risiko kematian bayi. Sumber yodium yang baik adalah makanan laut seperti ikan, udang, kerang dan rumput laut (Kemenkes RI, 2014) Pemakaian garam yodium sewaktu memasak juga dianjurkan selama kehamilan untuk mengimbangi peningkatan kebutuhan ibu hamil dikarenakan adanya janin (Cunningham et al., 2010).

Kalium

Konsentrasi kalium dalam plasma ibu menurun sekitar 0,5 mEq/L pada pertengahan kehamilan (Cunningham et al., 2010).

Magnesium

Defisiensi magnesium pada wanita hamil belum ditemukan menyebabkan gangguan. Pemberian suplemen magnesium juga belum didapatkan perubahan yang bermakna pada kehamilan (Cunningham et al., 2010).

d. Trace Mineral

Tembaga, selenium, kromium dan mangan memiliki peran penting dalam fungsi enzim tertentu. Secara umum, sebagian besar mineral tersebut terdapat pada diet sehari-hari. Kardiomiopati merupakan salah satu dari manifestasi defisiensi mineral yang sangat mematikan pada anak dan WUS (Cunningham et al., 2010).

e. Vitamin

Asam Folat

Kebutuhan asam folat meningkat kaena digunakan untuk pembentukan sel dan sistem saraf termasuk sel darah merah. Sayuran hijau seperti bayam dan kacang-kacangan banyak mengandung asam folat yang diperlukan (Kemenkes RI, 2014).

Lebih dari separuh kasus cacat tabung saraf seharusnya dicegah dengan pemberian asam folat 400 µg per-hari sepanjang periode perikonsepsi.

(Centers for Disease Control and Prevention, 1999) Penambahan 140 µg asam folat ke dalam setiap 100 produk padi-padian dapat meningkatkanasupan asam folat WUS sebesar 100 µg per hari. Karena sumber nutrisi saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan asam folat kurang memadai maka suplementasi folat tetap dianjurkan (Cunningham et al., 2010).

Seperti dicantumkan pada American Academy of Pediatrics and American College of Obstetricians and Gynecologist (2007), dosis tersebut harus dikonsumsi sebagai suplemen terpisah, bukan sebagai tablet multivitamin untuk menghindari asupan vitamin larut lemak yang berlebihan

(Cunningham et al., 2010).

Vitamin A

Suplemen vitamin A tidak dibutuhkan jika belum terdapat defisiensi

13

vitamin A. Terdapat keterkaitan antara cacat lahir dengan pemberian suplemen vitamin A dosis tinggi selama kehamilan. (10.000-50.000 IU per hari) Malformasi tersebut serupa dengan yang ditimbulkan turunan vitamin A, isotretinoin yang merupakan suatu teratogen kuat (Cunningham et al., 2010).

Defisiensi vitamin A merupakan masalah gizi endemik di negara-negara yang sedang berkembang. West (2003) memperkirakan bahwa di seluruh dunia terdapat sekitar 7 juta ibu hamil menderita buta senja akibat dari defisiensi vitamin A. Defisiensi vitamin A baik nyata maupun subklinis, tercatat berkaitan dengan peningkatan risiko anemia serta persalinan kurang bulan spontan (Cunningham et al., 2010).

Vitamin A terdapat didalam pangan hewanii, sedangkan karoten terutama di pangan nabati. Sumber vitamin A adalah hati, kuning telur, susu (didalam lemaknya) dan mentega. Margarin biasanya diperkaya oleh vitamin A. (Almatsier, 2009).

Vitamin B12

Vitamin B12 diperlukan untuk megubah folat menjadi bentuk aktif, dan dalam fungsi normal metabolism semua sel, terutama sel-sel saluran cerna, sumsum tulang, dan jaringan saraf. Vitamin B12 merupakan kofaktor dua jenis enzim pada manusia, yaitu metionin sintase dan metilmalonil-KoA mutase. Pada kehamilan normal, kadar vitamin B12 plasma menurun. Hal tersebut disebabkan oleh berkurangnya kadar protein pembawa trans- kobalamin dalam plasma. Vitamin B12 terdapat secara alami hanya dalam makanan hewani. Vegetarian ketat dapat melahirkan bayi dengan simpanan B12 yang rendah. Air susu dari ibu vegetarian hanya mengandung sedikit vitamin B12 dan defisiensi dapat nyata terlihat pada bayi yang diberi asitersebut. Meskipun perannya masih diperdebatkan namun kadar vitamin B12 yang rendah prakonsepsi, serupa dengan folat, dapat meningkatkan risikocacat tabung saraf (Almatsier, 2009).

Vitamin B6

Bagi wanita yang berisiko tinggi mengalami kekurangan gizi seperti

pecandu obat terlarang, remaja dan ibu hamil multi janin dianjurkan suplemen vitamin B6 2 mg setiap hari. (Cunningham et al., 2010).

Piridoksin berada dalam otak dalam konsentrasi tinggi walaupun pada taraf plasma rendah. Kelainan otak seperti demensia mungkin disebabkan oleh kurangnya pengambilan vitamin-vitamin tertentu terutama vitamin B6 oleh otak (Almastsier, 2009).

Vitamin C

Asupan vitamin C yang dianjuran selama kehamilan adalah 80-85 mg/hari. (sekitar 20 % lebih banyak dari keadaan tidak hamil) Kadar vitamin C dalam plasma ibu menurun selama kehamilan, sementara kadar dalam darah tali pusat lebih tinggi. Hal tersebut merupakan suatu fenomena yang terjadi pada sebagian besar vitamin larut air (Cunningham et al., 2010).

Vitamin C mempunyai banyak fungsi didalam tubuh, sebagai koenzim atau kofaktor. Pada industry pangan digunakan untuk mencegah proses tengik, perubahan warna serta mengawetkan daging (Almatsier, 2009).

2.2.2 Pentingnya Gizi Selama Masa Kehamilan

Masa kehamilan merupakan masa yang sangat rawan dihadapi oleh seorang ibu dimana pada masa tersebut ibu hamil mudah menderita gangguan kesehatan atau rentan terhadap kekurangan gizi. Selain memikirkan kesehatannya sendiri, ibu hamil juga harus memenuhi asupan gizi untuk pertumbuhan dan perkembangan dari janin yang dikandungnya. Masa kehamilan merupakan masa yang sangat berisiko bagi ibu hamil karena rendahnta kesadaran bahwa gizi yang dipenuhinya harus lebih banyak dari saat sebelum masa kehamilan (Adraini dan Wijatmadi, 2012).

Pada setiap tahap kehamilan, seorang ibu membutuhkan makanan dengan kandungan zat-zat gizi yang berbeda dan disesuaikan dengan kondisi tubuh dan perkembangan lain. Tambahan makanan untuk ibu hamil dapat diberikan dengan cara meningkatkan baik kualitas maupun kuantitas makanan ibu hamil sehari-hari, bias juga dengan memberikan tambahan formula khusus untuk ibu hamil. Apabila makanan selama kehamilan tidak tercukupi maka dapat mengakibatkan

15

kekurangan gizi sehingga ibu hamil mengalami gangguan. Gizi kurang pada ibu hamil dapat menyebabkan risiko dan komplikasi pada ibu hamil, antara lain anemia, berat badan tidak bertambah secara normal dan terkena infeksi. Pada saat persalinan gizi kurang dapat mengakibatkan persalinan sulit dan lama, persalinan sebelum waktunya (premature), perdarahan setelah persalinan, serta operasi persalinan (Muliawati, 2012).

Untuk pertumbuhan janin yang baik diperlukan zat-zat makanan yang adekuat, dimana peranan plasenta besar artinya dalam transfer zat-zat makanan tersebut.

Suplai zat makanan kejanin yang sedang tumbuh tergantung pada jumlah darah ibu yang mengalir melalui plasenta dan zat-zat makanan yang diangkutnya.

Gangguan suplai makanan dari ibu mempengaruhi proses pertumbuhan janin dan dapat menimbulkan keguguran (abortus), bayi lahir mati (kematian neonatal), cacat bawaan, lahir dengan berat badan lahir rendah (BBLR) (Muliawati, 2012).

Fokus terhadap kehamilan yang terpenting bukan meningkatkan kuantitas dari apa yang dikonsumsi namun melainkan kualitasnya. Ibu hamil yang terpenuhi gizinya dari awal tidak diharuskan lagi mengonsumsi banyak makanan berkalori.

Dalam kehidupan janin, nutrisi dan kesehatan ibu sangat penting dalam menentukan seberapa bayi bertumbuh (Walker, 2012).

2.2.3 Penilaian Status Gizi

Status gizi merupakan keadaan kesehatan seseorang sebagai refleksi dari konsumsi pangan serta penggunaanya oleh tubuh. Pemantauan status gizi ibu hamil dapat dilihat dari pertambahan berat badan selama kehamilan. Pertambahan berat badan selama hamil dipengaruhi oleh berat badan dan tinggi badan Ibu, status gizi sebelum hamil, etnis, konsumsi makanan selama hamil dan lain-lain (Prasetyawati,

2012).

Penilaian status gizia pada ibu hamil dapat dilakukan dengan menggunakan penilaian antropometri. Pemeriksaan tersebut meliputi pemeriksaan tinggi badan, berat badan, lingkar lengan atas, Indeks Massa Tubuh (IMT), pola pertambahan berat badan tubuh serta pola gizi pada ibu hamil. (Muliawati, 2013). Di Indonesia, berat badan prahamil umumnya tidak diketahui sehingga Lingkar Lengan Atas

(LiLA) dijadikan indikator risiko KEK pada ibu hamil. Berdasarkan penelitian Ariyani, Achadi, dan Irawati (2012) diperoleh hasil bahwa LiLA mempunyai ukuran yang relatif stabil selama kehamilan dan merupakan satu satunya pengukuran yang diperlukan untuk mengidentifikasi wanita hamil dengan risiko kelahiran yang buruk (Krasovec dan Anderson, 1991).

Pengukuran lingkaran lengan atas adalah suatu cara untuk memantau risiko KEK wanita usia subur. Wanita usia subur adalah wanita dengan usia 15 sampai dengan 45 tahun yang meliputi remaja, ibu hamil, ibu menyusui dan pasangan usia subur (PUS). Ambang batas lingkaran lengan atas (LiLA) pada wanita usia subur dengan risiko kekurangan energy kronis adlah 23,5 cm, yang diukur dengan menggunakan pita ukur (metlin). Apabila lingkar lengan kurang dari 23,5 cm artinya wanita tersebut mempunyai risiko kekurangan energI kronik dan sebaliknya apabila lingkar lengan atas lebih dari 23,5 cm berarti wanita tersebut tidak berisiko dan dianjurkan untuk mempertahankan keadaan tersebut (Muliawati, 2013).

2.2.4 Lingkar Lengan Atas

Pengukuran lingkar lengan atas (LiLA) merupakan salah satu pengukuran antropometri yang dimaksudkan untuk mengetahui prevalensi WUS umur 15 – 45 tahun dan ibu hamil yang menderita KEK (Kemenkes RI, 2014).

a. Ambang Batas

Sampai saat ini, ambang batas ukuran lingkar lengan ibu hamil yang berisiko KEK menurut Kemeskes RI adalah 23,5cm .(Kemenkes RI,2014)

b. Tujuan

Pengukuran LiLA hanya dilakukan pada kontak pertama oleh tenaga kesehatan di trimester 1 untuk skrining ibu hamil berisiko KEK. Kurang energy kronis disini maksudnya ibu hamil yang mengalami kekurangan gizi dan telah berlangsung lama (beberapa bulan/tahun) (Depkes RI, 2007).

c. Cara Mengukur

Pengukuran dilakukan menggunakan pita LiLA sepanjang 33 cm dengan ketelitian 0,1 cm atau meteran kain. Cara mengukur LiLA: (Sebelum pengukuran,

17

dengan sopan meminta izin kepada responden bahwa petugas akan menyingsikan baju lengan kiri responden sampai pangkal bahu)

1. Tentukan posisi pangkal bahu.

2. Tentukan posisi ujung siku dengan cara siku dilipat dengan telapak tangan kearah perut.

3. Tentukan titik tengah antara pangkal bahu dan ujung siku dengan menggunakan pita LiLA.

4. Lingkarkan pita LiLA sesuai tanda pulpen di sekeliling lengan responden sesuai tanda (di pertengahan antara pangkal bahu dan siku)

5. Masukkan ujung pita di lubang yang ada pada pita LiLA.

6. Pita ditarik dengan perlahan, jangan terlalu ketat atau longgar.

7. Baca angka yang ditunjukkan oleh tanda panah pada pita LiLA (kearah angka yang lebih besar) dan dokumentasikan hasil.

8. Jika lengan kiri lumpuh, yang diukur adalah lengan kanan. (beri keterangan pada kolom catatan pengumpulan data)

Gambar 2.1. Pedoman Pengukuran LiLA (Depkes RI, 2007)

2.2.5 Faktor Risiko Status Gizi Ibu Hamil

Berbagai penelitian membuktikan bahwa gizi berperan sebagai faktor penentu utama kualitas sumber daya manusia terutama pada masa kehamilan sampai usia bayi 2 tahun. Peran penting gizi selama masa kehamilan membuat status gizi ibu hamil mendapat perhatian yang lebih. Status KEK sebelum hamil memengaruhi

pertumbuhan janin dan menjadi capaian peningkatan berat selama kehamilan (Kemenkes RI, 1994).

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, ditemukan adanya hubungan status gizi dengan status social ekonomi keluarga. Faktor tersebut melipuiti hubungan status gizi dengan ekonomi keluarga, jumlah anak dalam keluarga, serta tempat tinggal (Sebataraja, L. R., Oenzil, F., Asterina, 2014).

Berikut merupakan beberapa faktor resiko yang dapat berpengaruh kepada status gizi pada ibu hamil:

a. Umur

Umur ibu merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan. Depkes RI (2007) menggolongkan umur ibu menjadi dua kategori yang berisiko (<20 tahun atau >35 tahun) dan tidak berisiko (20 – 35 tahun). (Depkes RI, 2007). Kelompok ibu hamil dengan umur di bawah 20 tahun masih berada dalam masa pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksinya. Pada usia tersebut, organ reproduksinya belum cukup matang untuk dibuahi karena lebih berisiko besar untuk mengalami keguguran, perdarahan selama kehamilan, dan gizi kurang. Sedangkan pada kelompok diatas usia 35 tahun dianggap tidak optimal untuk mengalami kehamilan karena secara fisik tergolong tua untuk menanggung beban kehamilan dan organ reproduksi sudah tidak elastis.

b. Tingkat Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar atau terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Satuan pendidikan menjalankan pendidikan melalui 3 jalur yaitu pendidikan formal, nonformal dan informal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, sedangkan pendidikan informal dan nonformal adalah jalur pendidikan di luar formal seperti bimbingan belajar dan pendidikan keluarga serta lingkungan. (UU RI, 2003)

Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Pendidikan menengah mecakup sekolah menengah atas (SMA).

19

Pendidikan tinggi mencakup program diploma, sarjana, magister, doktor, profesi, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. (UU RI, 2003)

Tingkat pendidikan orang tua murid sekolah dasar di pusat kota lebih tinggi dari pada di pinggiran kota. Dari uji statistik didapatkan hubungan signifikan dari hubungan tingkat pendidik dan status gizi keluarga. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin mudah untuk menerima informasi mengenai status gizi (Sebataraja, L. R., Oenzil, F., Asterina, 2014).

c. Pendapatan Keluarga

Pendapatan keluarga adalah hasil perolehan yang didapati oleh anggota keluarga dalam bentuk uang hasil kerjanya. Pendapatan adalah jumlah penghasilan keluarga (Suami dan istri) dalam kurun waktu per bulan. (Sianipar, 2013). Kategori yang digunakan Umpah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Medan adalah sebesar Rp 2.969.824 sesuai dengan Surat Keputusan (SK) oleh Gubernur Sumatera Utara tahun 2018.

Keadaan sosial ekonomi yang baik pada keluarga dapat menjamin terpenuhnya kebutuhan pokok setiap anggota keluarga. Kekuarangan gizi merupakan masalah kesehatan masyarakat karena sumber daya yang miskin (Sebataraja, L. R., Oenzil, F., Asterina, 2014).

2.3 KERANGKA TEORI

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka kerangka konsep dalam penelitian ini adalah :

Gambar 2.2. Kerangka Teori Kehamilan

Gejala Kehamilan

Tanda chadwick, piskacek, goodel dan hegar

Pembesaran dinding abdomen

Denyut jantung janin, gerakan janin

Mual muntah

Heartburn

Konstipasi

Hamil Tidak Hamil

Perubahan Fisiologi pada kehamilan

Perubahan Sistem Kardiovaskular

Perubahan Sistem Pernapasan

Perubahan Sistem Pencernaan

Perubahan Sistem Endokrin dan Metabolisme

Perubahan Tractus Urinarius

Faktor risiko yang

menpengaruhi Status Gizi ibu hamil

1. Umur

2. Tingkat Pendidikan 3. Pendapatan Keluarga

STATUS GIZI IBU HAMIL

LINGKAR LENGAN ATAS

IMT

Pola KenaikanBB

21

2.4 KERANGKA KONSEP

Status Gizi Berdasarkan LiLA

Gambar 2.3 Kerangka Konsep.

Faktor risiko:

Umur

Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendapatan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 RANCANGAN PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian observasional deskriptif dengan pendekatan cross sectional.

3.2 LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN

Pengambilan data penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus - Desember 2019 di Rumah Sakit Umum Sundari Medan.

3.3 POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN 3.3.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu hamil di wilayah kerja Rumah Sakit Sundari yang datang melakukan pemeriksaan antenatal care pada tahun 2019.

3.3.2 Sampel Penelitian

Sampel penelitian yang diambil merupakan subjek dari populasi yang dipilih dan telah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah consecutive sampling, yaitu pemilihan sampel dengan menetapkan subjek yang memenuhi kriteria penelitian.

Kriteria inklusi dan eksklusi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Kriteria inklusi

a. Ibu hamil yang mendapatkan pemeriksaan antenatal care di Rumah Sakit Sundari.

b. Usia kehamilan trimester III.

2. Kriteria eksklusi

a. Tidak bersedia menjadi responden.

Pada penelitian ini, besar sampel dihitung sesuai dengan ketentuan rumus deskriptif kategotik:

23

n =

Keterangan :

Z⍺ = Deviat baku Alfa yang ditentukan dengan kepercayaan = 1,96 N = Jumlah Sampel

P = Prevalensi = 17,3% = 0,173 proporsi kategori variable yang diteliti (Prevalensi risiko KEK pada ibu hamil di Indonesia berjumlah 17,3%) (RISKESDAS 2018)

Q = 1 – P = 1 – 0,173 = 0,827

d = Presisi tingkat kesalahan 10% = 0,1 Sampel =

Sampel = Sampel = 55

Untuk menghindari jumlah sampel yang drop out maka penulis menambahkan 10% dari jumlah sampel: 10% x 55 = 5,5 = 5 ibu hamil. Jadi total sampel dalam penelitian ini adalah 60 responden.

3.4 METODE PENGUMPULAN DATA 3.4.1 Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Pada data primer diperoleh dengan pengukuran antropometri dan pengisian lembar penelitian.

Pengukuran LiLA dilakukan oleh penulis sedangkan pengisian lembar penelitian dilakukan oleh responden.

3.4.2 Instrumen Penelitian

Jenis instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah pita ukur LiLA sepanjang 33 cm dan ketelitian 0,1 cm. Penelitian ini membutuhkan buku KIA untuk mengetahui trimester ibu hamil.

2

3.5 DEFINISI OPERASIONAL 3.5.1 Status Gizi Ibu Hamil

a. Definisi Operasional : Status gizi ibu hamil adalah gambaran terpenuhnya kebutuhan gizi ibu hamil berdasarkan indicator yang valid dan reliael

b. Alat ukur : Pita ukur LiLA

c. Cara ukur : Menggunakan pita ukur LiLA d. Hasil pengukuran :

< 17cm = Extreme Wasting < 20cm = Severe Wasting < 23cm = Undernourished 23 – 28,5 cm = Normal

> 28,5 cm = Obesitas e. Skala pengukuran : Ordinal 3.5.2 Umur

a. Definisi Operasional : Usia individu mulai dari kelahiran sampai sekarang b. Alat ukur : Lembar penelitian

c. Cara ukur : Mengisi isian dilembar penelitian

d. Hasil pengukuran : Tidak berisiko 20-35 tahun, berisiko <20 dan >

35thn

(Depkes RI, 2007)

e. Skala pengukuran : Ordinal 3.5.3 Tingkat Pendidikan

a. Definisi Operasional : Pendidikan formal tertinggi yang dinyatakan lulus b. Alat ukur : Lembar penelitian

c. Cara ukur : Mengisi isian di Lembar penelitian

d. Hasil ukur : SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi (UU RI, 2003) e. Skala ukur : Ordinal

3.5.4 Pendapatan Keluarga

25

a. Definisi Operasional : Jumlah pendapatan keluarga (suami dan istri) per bulan

b. Alat ukur : Lembar penelitian

c. Cara ukur : Mengisi isian di lembar penelitian d. Hasil ukur : UMK Medan tahun 2018.

Tinggi : ≥ Rp 2.969.824

Rendah: < Rp 2.969.824

(Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.

188.44/1365/KPTS/2018) e. Skala ukur : Ordinal

3.6 METODE PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA 3.6.1 Pengolahan Data

a. Editing

Editing adalah upaya untuk memeriksa kembali kebenaran data yang dikumpulkan dengan menggunakan lembar penelitian yang berisi tentang status gizi ibu hamil dan faktor yang memengaruhi status gizi ibu hamil.

b. Coding

Coding adalah kegiatan pemberian kode angka terhadap data yang terdiri atas beberapa kategori. Pemberian kode ini sangat penting bila pengolahan dan analisa data menggunakan computer, dengan kode:

Kategori status gizi berdasarkan LiLA, kode 1 = “tidak KEK” (LiLA ≥ 23,5 cm) dan 2 = “KEK” (LiLA< 23,5 cm)

Kategori Umur, dengan kode 1 = “tidak berisiko” dan 2 = “berisiko”

Kategori tingkat pendidikan, dengan kode 1 = “pendidikan tinggi”, 2 =

“pendidikan menengah” dan 3 = “pendidikan dasar”

Kategori pendapatan keluarga, dengan kode 1 = “≥Rp 2.969.824” dan 2 =

“<Rp 2.969.824”

c. Entry Data

Data entri adalah kegiatan memasukkan data yang telah dikumpulkan ke dalam data base komputer.

d. Cleaning

Apabila semua data dari selurug responden telah dimasukkan, akan diperiksa kembali untuk melihat apakah adanya kesalahan kode atau ketidaklengkapan.

e. Saving

Penyimpanan data untuk dianalisis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1 HASIL PENELITIAN

4.1.1 DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Sundari yang terletak di Jalan T.B. Simatupang Nomor 31, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal.

Kecamatan Medan Sunggal terdiri dari enam kelurahan yaitu Babura Sunggal, Lalang, Sei Sikambing B, Simpang Tanjung, Sunggal, dan Tanjung Rejo.

Terdapat sebanyak 103.800 jiwa dengan kepadatan penduduk 6.722,99 jiwa/km2 dan luas wilayah 15,44 km2 pada kecamatan ini dengan batas-batas sebagai beriku:

Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Medan Helvetia.

Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Medan Selayang.

Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Medan Baru.

Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang.

4.1.2 PEMBAHASAN

Sampel dalam penelitian ini adalah data primer yaitu seluruh ibu hamil yang memenuhi kriteria dan melakukan pemeriksaan antenatal care di RSU Sundari pada bulan Agustus – September tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode consecutive sampling dengan banyak sampel yang diteliti sebanyak 60 orang.

Karakteristik yang dinilai adalah usia, tingkat pendidikan, pendapatan keluarga dan ukuran lingkar lengan atas. Berikut adalah tabel distribusi frekuensi dari status gizi ibu hamil berdasarkan LiLA.

Tabel 4.1 Distribusi Status Gizi Ibu Hamil Berdasarkan LiLA

Status Gizi Frekuensi (n) Persentasi (%)

Tidak KEK 51 85,0

KEK 9 15,0

Total 60 100,0

Berdasarkan tabel 4.1 distribusi frekuensi status gizi ibu hamil berdasarkan ukuran lingkar lengan atas menunjukkan bahwa 51 responden (85,5%) berstatus tidak KEK dan 9 responden (15,0%) berstatus KEK. Data ini menggambarkan bahwa sebagian besar ibu hamil yang melakukan pemeriksaan antenatal-care di RSU Sundari dalam status tidak KEK, namun masih ada ibu hamil dalam status KEK.

Karakteristik sampel penelitian dapat dibedakan berdasarkan usia, tingkat pendidikan dan pendapatan keluarga. Berikut ini merupakan tabel karakteristik sampel penelitian:

Tabel 4.2 Data Distribusi Sampel Penelitian Berdasarkan Usia

Berdasarkan tabel 4.2, dapat disimpulkan bahwa jumlah sampel kelompok usia yang tidak berisiko adalah 51 responden (85%) dan kelompok usia yang berisiko adalah 9 responden (15%). Usia termuda ibu hamil adalah 22 tahun dan usia tertua ibu hamil adalah 40 tahun.

Tabel 4.3 Data Distribusi Sampel Penelitian Berdasarkan Tingkat Pendidikan Berdasarkan tabel 4.3, distribusi frekuensi berdasarkan tingkat pendidikan ibu hamil menunjukan bahwa 6 responden (10%) berpendidikan dasar, 37 responden (61,7%) berpendidikan menengah dan 17 responden (28,3%) berpendidikan tinggi.

Usia Frekuensi (n) Persentase

Kelompok usia tidak berisiko 51 85,0

Kelompok usia yang berisiko 9 15,0

Total 60 100,0

Tingkat Pendidikan Frekuensi (n) Persentase

Pendidikan Dasar 6 10,0

Pendidikan Menengah 37 61,7

Pendidikan Tinggi 17 28,3

Total 60 100,0

29

Tabel 4.4 Data Distribusi Sampel Penelitian Berdasarkan Tingkat Pendapatan Keluarga

Berdasarkan tabel 4.4 distribusi berdasarkan tingkat pendapatan keluarga, dapat dilihat mayoritas sampel memiliki pendapatan keluarga tinggi yaitu 45 responden (75%). Sedangkan minoritas sampel yang memiliki pendapatan rendah adalah 15 responden (25%).

Tabel 4.5 Data Distribusi Status Gizi Ibu Hamil Berdasarkan Usia Status

Gizi

Usia Total

Tidak berisiko berisiko

n % n % n %

Tidak KEK

42 70% 9 15% 51 85%

KEK 9 15% 0 0% 9 15%

Total 51 85% 9 15% 60 100%

Penelitian ini menggambarkan proporsi ibu hamil yang tidak KEK dengan usia yang berisiko sebanyak 42 responden dengan persentase 70% dan proporsi ibu hamil yang berstatus KEK dengan umur yang tidak berisiko sebanyak 9 responden dengan persentase 15%. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Ismail (2014) bahwa ibu hamil yang berumur 25-29 tahun dan 30-35 tahun mengalami gizi kurang dikarenakan faktor lain seperti pendapatan keluarga yang rendah, tidak memperoleh informasi mengenai kebutuhan gizi selama kehamilan dan berpendidikan rendah. Hasil penelitian juga didukung oleh teori Saiffudin (2010) yang menjelaskan bahwa usia 25-35 tahun merupakan usia yang terbaik untuk kehamilan dan kelahiran karena memiliki risiko yang paling rendah.

Pendapatan Keluarga Frekuensi (n) Persentase

Pendapatan tinggi 45 75,0

Pendapatan rendah 15 25,0

Total 60 100,0

Tabel 4.6 Data Distribusi Status Gizi Ibu Hamil Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Status Gizi

Tingkat Pendidikan Total

Pendidikan Dasar

Pendidikan Menengah

Pendidikan Tinggi

n % n % n % n %

Tidak KEK

6 10,0% 30 50,0% 15 25.0% 51 85,0%

KEK 0 0,0% 7 11,7% 2 3,3% 9 15,0%

Total 6 10,0% 37 61,7% 17 28,3% 60 100,0%

Berdasarkan pengukuran terhadap status gizi menurut tingkat pendidikan ibu hamil didapatkan ibu hamil berstatus tidak KEK dengan pendidikan tinggi ada 15 responden (25%), 30 responden (50%) dengan pendidikan menengah dan 6 responden (10%) dengan pendidikan dasar. Hal sejalan dengan ungkapan Retnaningsih (2010) yang menyatakan semakin tinggi tingkat pendidikan ibu hamil, akan semakin mudah ibu hamil untuk memperoleh informasi dari orang lain ataupun media massa mengenai pengetahuan kesehatan. Tingkat pendidikan yang tinggi memudahkan ibu hamil untuk mengerti dan mengetahui informasi dan pengetahuan gizi yang baik selama masa kehamilan sehingga dapat menciptakan pola hidup dan pola makan yang baik untuk dirinya dan anak yang dikandung.

Hasil penelitian ini ditemukan ibu hamil yang terkena KEK dengan pendidikan tinggi ada 2 responden (3,3%), 7 responden (11,7%) dengan tingkat pendidikan menegah dan 0 responden (0%) dengan tingkat pendidikan dasar.

Berdasarkan jurnal Mahirawati (2014) menyatakan bahwa meskipun tingkat pendidikan ibu hamil yang tinggi, namun pendapatan keluarga yang rendah menyebabkan daya beli rendah untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil berdasarkan segi kualitas dan kuantitas.

31

Tabel 4.7 Data Distribusi Status Gizi Ibu Hamil Berdasarkan Pendapatan Keluarga

Status Gizi

Pendapatan Keluarga Total

Rendah Tinggi

n % n % n %

Tidak KEK

13 21,7% 38 63,3% 51 85,5%

KEK 2 3,3% 7 11,7% 9 15,0%

Total 15 25,0% 45 75,0% 60 100,0%

Hasil penelitian status gizi ibu hamil berdasarkan pendapatan keluarga terdapat 38 responden (63,3%) yang tidak berisiko KEK dengan pendapatan keluarga yang tinggi dan 13 responden (21,7%) dengan pendapatan rendah sedangkan ibu hamil yang berisiko KEK ada 7 responden (11,7%) dengan pendapatan tinggi dan 2 responden (3,3%) dengan pendapatan rendah.

Berdasarkan hasil penelitian ini, mayoritas pendapatan keluarga (75,0%) di daerah kerja RSU Sundari berpendapatan tinggi dan hanya 15 responden (25,0%) yang berpendapatan rendah. Sejalan dengan penelitian Amirullah (2006) yang mengatakan bahwa adanya hubungan nyata antara pendapatan keluarga terhadap risiko KEK pada ibu hamil, semakin tingginya pendapatan keluarga maka cenderung semakin baik status gizi ibu hamil dibandingkan dengan ibu hamil yang

berasal dari status sosial ekonomi rendah atau berpendapatan keluarga rendah.

Tabel 4.8 Data Distribusi Ibu Hamil dengan Status Gizi KEK

Faktor Risiko Frekuensi (n=9) Persen

Usia

Berisiko Tidak Berisiko Pendidikan Dasar Menengah Tinggi

Pendapatan Keluarga Rendah

Tinggi

0 9

0 7 2

2 7

0%

100%

0%

77,8%

22,2%

22,2%

77,8%

Dari penelitian ini, didapatkan ibu hamil yang berstatus KEK sebanyak 9 orang responden. Berdasarkan usia, seluruh ibu hamil yang berstatus KEK merupakan kelompok tidak berisiko dengan rentang usia 22-31 tahun. Mayoritas ibu hamil berstatus KEK berpendidikan menengah dengan jumlah 7 orang (77,8%), sisanya berpendidikan tinggi (22,2%). Berdasarkan pendapatan keluarga, terdata sebanyak 7 orang berpendapatan tinggi (77,8%) dan 2 orang berpendapatan rendah (22,2%). Menurut Soraya (2013), usia, tingkat pendidikan dan sosial ekonomi serta sumber informasi dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang. Sistem sosial serta budaya masyarakat setempat pun secara tidak langsung mempengaruhi seseorang untuk menyikapi dan menerima informasi. Keragaman hasil penilitian ini mungkin disebabkan karena terdapat keterbatasan dan kelemahan dalam pelaksanaan penelitian serta masih banyak faktor risiko yang mempengaruhi status gizi ibu hamil seperti perkerjaan, gaya hidup, pandangan tertentu terhadap makanan, jumlah anggota keluarga serta lingkungan sosial ibu hamil.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan pada penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan tentang gambaran status gizi ibu hamil berdasarkan LiLA di RSU Sundari sebagai berikut:

a. Status gizi ibu hamil yang melakukan pemeriksaan antenatal-care di RSU Sundari mayoritas berstatus tidak KEK (85%) dan hanya 9 responden (15%) yang berstatus KEK.

b. Berdasarkan usia ibu hamil yang melakukan pemeriksaan antenatal-care di RSU Sundari mayoritas berada pada kelompok usia tidak berisiko (85%) dan ibu hamil berstatus tidak KEK dengan usia tidak berisiko (70%).

c. Tingkat pendidikan ibu hamil yang melakukan pemeriksaan antenatal-care di RSU Sundari mayoritas berpendidikan menengah (61,7%) dan ibu hamil berstatus tidak KEK dengan pendidikan menengah (50%).

d. Pendapatan keluarga ibu hamil yang melakukan pemeriksaan antenatal-care di RSU Sundari mayoritas berpendapatan tinggi (75%) dan ibu hamil berstatus tidak KEK dengan pendapatan keluarga tinggi (63,3%).

5.2 SARAN

Dari penelitian ini, dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Institusi Pendidikan dibidang Kesehatan

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk studi secara komprehensif untuk mengembangkan strategi kesehatan bagi ibu hamil dalam menjaga kecukupan gizi sebelum dan selama masa kehamilan.

2. Bagi Pelayanan Kesehatan

a. Diharapkan dapat memperkuat komunikasi antara tenaga kesehatan dengan wanita usia subur untuk mengetahui tanda-tanda dan persiapan sebelum kehamilan agar ibu dan janin yang dikandung tetap sehat selama dan sesudah masa kehamilan.

b. Diharapkan dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat terutama ibu hamil untuk memeriksa kehamilannya secara teratur agar ibu dan janin tetap sehat selama dan sesudah masa kehamilan.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

a. Diharapkan dapat melakukan penelitian yang dapat menilai status gizi ibu hamil yang lebih luas, tidak hanya penilaian status gizi untuk menentukan risiko KEK tetapi juga dapat menilai risiko-risiko gangguan kesehatan yang membahayakan ibu hamil dan kesehatan bayinya.

b. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menilai variabel-variabel lain seperti pola makan dan gaya hidup ibu hamil yang dapat mempengaruhi status gizi.