BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori 1. Rasa Ingin Tahu

Kegiatan belajar mengajar yang efektif diperlukan adanya suatu sikap rasa ingin tahu siswa terhadap materi pembelajaran. Sikap rasa ingin tahu merupakan salah satu sikap yang terdapat dalam nilai karakter. Menurut Mustari (2011: 103) rasa ingin tahu adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari apa yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar. Setiap orang termasuk anak kecil memiliki rasa ingin tahu. Anak akan selalu bertanya tentang hal-hal yang dilihat, didengar, diraba, dikecap bahkan dirasakan. Menurut Mustari (2011: 104) Kuriositas (rasa ingin tahu) adalah emosi yang dihubungkan dengan perilaku mengorek secara alamiah seperti eksplorasi, investigasi, dan belajar.

Rasa ingin tahu menurut Suyadi (2013: 9) yakni cara berfikir, sikap dan perilaku yang mencerminkan penasaran dan keingintahuan terhadap segala hal yang dilihat, didengar, dan dipelajari secara lebih mendalam. Menurut Zubaedi (2013: 75) rasa ingin tahu merupakan sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar.

Menurut Daryanto dan Darmiatun (2013: 138) mengungkapkan bahwa rasa ingin tahu adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajari, dilihat dan didengar. Terdapat dua indikator yang dikembangkan yaitu indikator sekolah dan indikator kelas.

Tabel 2.1 Indikator Keberhasilan Rasa Ingin Tahu.

No Nilai Indikator

1. Rasa Ingin Tahu Bertanya atau membaca sumber di luar buku teks tentang materi yang terkait dengan pelajaran.

Membaca atau mendiskusikan gejala alam yang bari terjadi.

Bertanya tentang beberapa peristiwa alam sosial, budaya, ekonomi, politik, teknologi yang baru di dengar.

Bertanya tentang sesuatu yang terkait dengan materi pelajaran tetapi di luar yang di bahas di kelas.

(Daryanto dan Darmiatun, 2013: 147) Berdasarkan pengertian dari para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rasa ingin tahu merupakan sifat yang dimiliki seseorang sejak lahir sampai tua dilakukan melalui berbagai tindakan seperti cara berfikir dan cara bertingkah laku seseorang yang mencerminkan keingintahuan dalam dirinya dan sikap penasaran yang

maupun hal yang sudah pernah dilihat, didengar serta yang pernah dipelajarinya.

2. Pemahaman Konsep

Pemahaman menurut Bloom dalam (Susanto, 2014: 6) diartikan sebagai kemampuan untuk menyerap arti dari materi atau bahan yang dipelajari. Pemahaman adalah seberapa besar siswa mampu menerima, menyerap, dan memahami pelajaran yang diberikan oleh guru kepada siswa, atau sejauh mana siswa dapat memahami serta mengerti apa yang ia baca, yang dilihat, yang dialami, atau yang dirasakan berupa hasil penelitian atau observasi langsung yang ia lakukan.

Pemahaman atau Comprehension menurut Sardiman (2011: 42-43) dapat diartikan menguasai sesuatu dengan pikiran. Karena itu belajar berarti harus mengerti secara mental makna dan filosofinya, maksud dan implikasi serta aplikasi-aplikasinya, sehingga menyebabkan siswa dapat memahami suatu situasi. Hal ini sangat penting bagi siswa yang belajar. Memahami maksudnya, menangkap maknanya, adalah tujuan akhir dari setiap belajar. Comprehension atau pemahaman, memiliki arti yang sangat mendasar yang meletakkan bagian-bagian belajar pada proporsinya. Tanpa itu, skill pengetahuan dan sikap tidak akan bermakna.

Menurut Carin dan Sund dalam (Susanto, 2014: 7-8) pemahaman dapat dikategorikan kepada beberapa aspek, dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:

1) Pemahaman merupakan kemampuan untuk menerangkan dan menginterpretasikan sesuatu, ini berarti bahwa seseorang yang telah memperoleh pemahaman akan mampu menerangkan atau menjelaskan kembali apa yang telah ia terima. Selain itu, bagi mereka yang telah memahami tersebut, maka ia mampu memberikan interpretasi atau menafsirkan secara luas sesuai dengan keadaan yang ada disekitarnya, ia mampu meghubungkan dengan kondisi yang ada saat ini dan yang akan datang.

2) Pemahaman bukan sekedar mengetahui, yang biasanya hanya sebatas mengingat kembali pengalaman dan memproduksi apa yang pernah dipelajari. Bagi orang yang benar-benar telah paham ia akan mampu memberikan gambaran, contoh, dan penjelasan yang lebih luas dan memadai.

3) Pemahaman lebih dari sekedar mengetahui, karena pemahaman melibatkan proses mental yang dinamis, dengan memahami ia akan mampu memberikan uraian dan penjelasan yang lebih kreatif, tidak hanya memberikan gambaran dalam satu contoh saja tetapi mampu memberikan gambaran yang lebih luas dan baru sesuai dengan kondisi saat ini.

4) Pemahaman merupakan suatu proses bertahap yang masing-masing tahap mempunyai kemampuan tersendiri, seperti menerjemahkan, menginterpretasikan, ekstrapolasi, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi.

Mengetahui sejauh mana penyerapan materi yang diajarkan, siswa tidak hanya sekedar mengenal materi pembelajaran melainkan melalui tahap yang lebih tinggi yaitu pemahaman. Pemahaman siswa yang diperoleh ketika pembelajaran nantinya akan membuat siswa mampu menguasai materi pembelajaran yang diajarkan dan hasil belajar akan diperoleh secara maksimal.

Konsep yang dipaparkan menurut Suyono (2014: 146-147) yaitu segala yang berwujud pengertian-pengertian baru yang dapat timbul sebagai hasil pemikiran, meliputi definisi, pengertian, ciri khusus, hakikat, inti/isi dan sebagainya. Pengertian konsep dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007: 588) adalah ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret. Dari pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa konsep merupakan suatu ide atau gagasan yang dinyatakan dalam suatu kata yang diabstrakkan dari sekelompok fakta. 3. Matematika

a. Pengertian Matematika

Matematika merupakan bidang studi yang penting dan terdapat dalam setiap jenjang pendidikan. Menurut Suwangsih dan Tiurlina (2006: 3) matematika berasal dari bahasa latin “mathematiak” yang

mulainya diambil dari perkataan Yunani mathemathike yang berarti mempelajari. Perkataan itu berasal dari kata matem yang berarti pengetahuan atau ilmu (knowledge, science). Kata mathematike berhubungan pula dengan kata lainnya yang hampir sama, yaitu

mathein atau mathenein yang artinya belajar (berfikir). Jadi berdasarkan

asal katanya, maka perkataan matematika berarti ilmu pengetahuan yang didapat dengan berfikir (bernalar).

Menurut Ruseffendi dalam (Heruman, 2010: 1) mengemukakan bahwa matematika adalah bahasa simbol, ilmu deduktif yang menerima pembuktian secara induktif, ilmu tentang pola keteraturan, dan struktur yang terorganisasi, mulai dari unsur yang tidak didefinisikan, ke aksioma atau postulat, dan akhirnya ke dalil. Sedangkan menurut Soedjadi dalam (Heruman, 2010: 1) mengungkapkan bahwa matematika yaitu memiliki objek tujuan abstrak, bertumpu pada kesepakatan, dan pola pikir yang deduktif.

Menurut James dan James dalam (Suwangsih dan Tiurlina, 2006: 4) mengatakan bahwa matematika adalah ilmu tentang logika, mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep yang berhubungan satu dengan yang lainnya. Matematika secara umum didefinisikan sebagai bidang ilmu yang mempelajari pola struktur, perubahan dan ruang. Maka secara informal, dapat pula disebut sebagai ilmu tentang bilangan dan angka. Dalam pandangan formalis, matematika adalah penelaahan struktur abstrak yang didefinisikan

secara aksioma dengan menggunakan logika simbolik dan notasi (Hariwijaya, 2009: 29).

Menurut pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa matematika adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang lebih menekankan pada penalaran serta mempelajari struktur yang abstrak dan pola hubungan yang ada didalamnya mengenai bahasa simbol, bentuk, susunan, besaran dan konsep-konsep yang saling berhubungan satu sama lainnya. Matematika digunakan untuk membantu manusia dalam memahami dan menguasai permasalahan sosial, ekonomi dan alam yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari.

b. Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar

Siswa Sekolah Dasar (SD) umurnya berkisaran antara 6 atau 7 tahun, sampai 12 atau 13 tahun (Heruman, 2010: 1). Menurut Piaget dalam Heruman (2010: 1) mereka berada dalam fase operasional konkret. Kemampuan yang tampak pada fase ini adalah kemampuan dalam proses berfikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika, meskipun masih terikat dengan objek yang bersifat konkret.

Menurut Dimyati dalam (Susanto 2014: 186), pembelajaran adalah kegiatan guru secara terprogram dalam desain instruksional, untuk membuat siswa belajar secara aktif, yang menekankan pada penyediaan sumber belajar. Pembelajaran berarti aktivitas guru dalam merancang bahan pengajaran agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif, yakni siswa dapat belajar secara aktif dan bermakna.

Menurut Susanto (2014: 186) mengungkapkan bahwa pembelajaran matematika adalah suatu proses belajar mengajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berfikir siswa yang dapat meningkatkan kemampuan berfikir siswa, serta dapat meningkatkan kemampuan mengkontruksi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasan yang baik terhadap materi matematika.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika di sekolah dasar dilaksanakan pada anak yang berusia sekitar 6 sampai 13 tahun dan dalam fase operasional konkret kemampuan berfikir dengan objek yang bersifat konkret. Dalam pembelajaran guru yang mendesain kegiatan pembelajaran, guru harus bisa membuat siswa lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar agar dapat meningkatkan kemampuan berfikir dan kemampuan yang dimiliki siswa.

Guru hendaknya dapat menyajikan pembelajaran yang efektif. Pembelajaran yang efektif yaitu terciptanya suasana belajar mengajar yang menyenangkan. Dalam kegiatan belajar mengajar siswa diharapkan dapat memahami materi pembelajaran yang diberikan oleh guru. Guru yang akan membawa siswa dalam kegiatan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Adapun langkah-langkah pembelajaran matematika menurut Depdiknas (2009:1) terdapat beberapa tahap aktivitas yang harus

dikuasai dalam materi pembelajaran matematika di dalam pembelajaran diantaranya sebagai berikut:

1) Tahap penanaman konsepmerupakan tahap pengenalan awal tentang konsep yang akan dipelajari siswa. Pada tahap ini pengajaran memerlukan penggunaan benda konkrit sebagai alat peraga.

2) Tahap pemahaman konsepmerupakan tahap lanjutan setelah konsep ditanamkan. Pada tahap ini penggunaan alat peraga mulai dikurangi dan bentuknya semi konkrit sampai pada akhirnya tidak diperlukan lagi.

3) Tahap pembinaan keterampilanmerupakan tahap yang tidak boleh dilupakan dalam rangka membina pengetahuan siap bagi siswa. Tahap ini diwarnai dengan latihan-latihan seperti mencongak dan berlomba. Pada tahap pengajaran ini alat peraga sudah tidak boleh digunakan lagi.

4) Tahap penerapan konsepyaitu penerapan konsep yang sudah dipelajari ke dalam bentuk soal-soal terapan (cerita) yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Tahap ini disebut juga sebagai pembinaan kemampuan memecahkan masalah.

Penelitian tindakan kelas ini dalam proses belajar mengajar akan lebih ditekankan pada pemahaman konsep pembelajaran matematika. Penekanan terhadap pemahaman konsep diharapkan siswa mampu menguasi pembelajaran matematika. Membangun pemahaman konsep pembelajaran matematika pada siswa maka akan menambah

serta memperluas pengetahuan yang dimiliki siswa dan dapat mengasah kemampuan berfikir siswa.

c. Tujuan pembelajaran matematika

Tujuan pembelajaran matematika di sekolah dasar secara umum adalah agar siswa mampu dan terampil menggunakan matematika. Selain itu juga dengan pembelajaran matematika dapat memberikan tekanan penataran nalar dalam penerapan matematika ( Susanto, 2014: 189).

Adapun tujuan pembelajaran matematika menurut Depdiknas dalam (Susanto, 2014: 190) adalah sebagai berikut:

1) Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma.

2) Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika.

3) Memecahkanmasalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh.

4) Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah.

5) Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, sehari-hari.

Untuk mencapai tujuan pembelajaran mata pelajaran matematika tersebut, seorang guru hendaknya dapat menciptakan kondisi dan situasi pembelajaran yang memungkinkan siswa aktif membentuk, menemukan, dan mengembangkan pengetahuannya. Kemudian dapat membentuk makna dari bahan-bahan pelajaran melalui suatu proses belajar dan mengkontruksikannya dalam ingatan yang sewaktu-waktu dapat diproses dan dikembangkan lebih lanjut.

d. Ciri-ciri Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar.

Pembelajaran matematika di sekolah dasar berbeda dengan pembelajaran matematika pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Menurut Suwangsih dan Tiurlina (2006:25) mengemukakan bahwa ciri-ciri pembelajaran matematika di sekolah dasar, sebagai berikut:

1) Pembelajaran matematika menggunakan metode spiral.

Pendekatan spiral dalam pembelajaran matematika merukapakan pendekatan dimana pembelajaran konsep atau suatu topik matematika selalu mengkaitkan atau menghubungkan dengan topik sebelumnya. Topik sebelumnya dapat menjadi prasyarat untuk dapat memahami dan mempelajari suatu topik matematika. Topik baru yang dipelajari merupakan pendalaman dan perluasan dari topik sebelumnya. Konsep diberikan dimulai dengan benda-benda konkrit kemudian konsep itu diajarkan kembali dengan bentuk pemahaman

yang lebih abstrak dengan menggunakan notasi yang lebih umum digunakan dalam matematika.

2) Pembelajaran matematika bertahap.

Materi pelajaran matematika diajarkan secara bertahap yaitu dimulai dari konsep-konsep yang sederhana, menuju konsep yang lebih sulit. Selain itu pembelajaran matematika dimulai dari yang konkret, ke semi konkret dan akhirnya pada konsep abstrak. Untuk mempermudah siswa memahami objek matematika maka benda-benda konkrit digunakan pada tahap konkrit, kemudian ke gambar-gambar pada tahap semi konkrit dan akhirnya ke simbol-simbol pada tahap abstrak.

3) Pembelajaran matematika menggunakan metode induktif.

Matematika merupakan ilmu deduktif. Namun karena sesuai tahap perkembangan mental siswa maka pada pembelajaran matematika di SD digunakan pendekatan induktif.

4) Pembelajaran matematika menganut kebenaran konsistensi.

Kebenaran matematika merupakan kebenaran yang konsisten artinya tidak ada pertentangan antara kebenaran yang satu dengan kebenaran yang lainnya. Suatu pernyataan dianggap benar jika didasarkan kepada pernyataan-peryataan sebelumnya yang telah diterima kebenarannya. Meskipun di SD pembelajaran matematika dilakukan dengan cara induktif tetapi pada jenjang selanjutnya generalisasi suatu konsep harus secara deduktif.

5) Pembelajaran matematika hendaknya bermakna.

Pembelajaran secara bermakna merupakan cara mengajarkan materi pelajaran yang mengutamakan pengertian daripada hafalan. Dalam belajar bermakna aturan-aturan, sifat-sifat, dan dalil-dalil tidak diberikan dalam bentuk jadi, tetapi sebaliknya aturan-aturan, sifat-sifat, dan dalil-dalil ditemukan oleh siswa melalui contoh-contoh secara induktif di SD, kemudian dibuktikan secara deduktif pada jenjang selanjutnya.

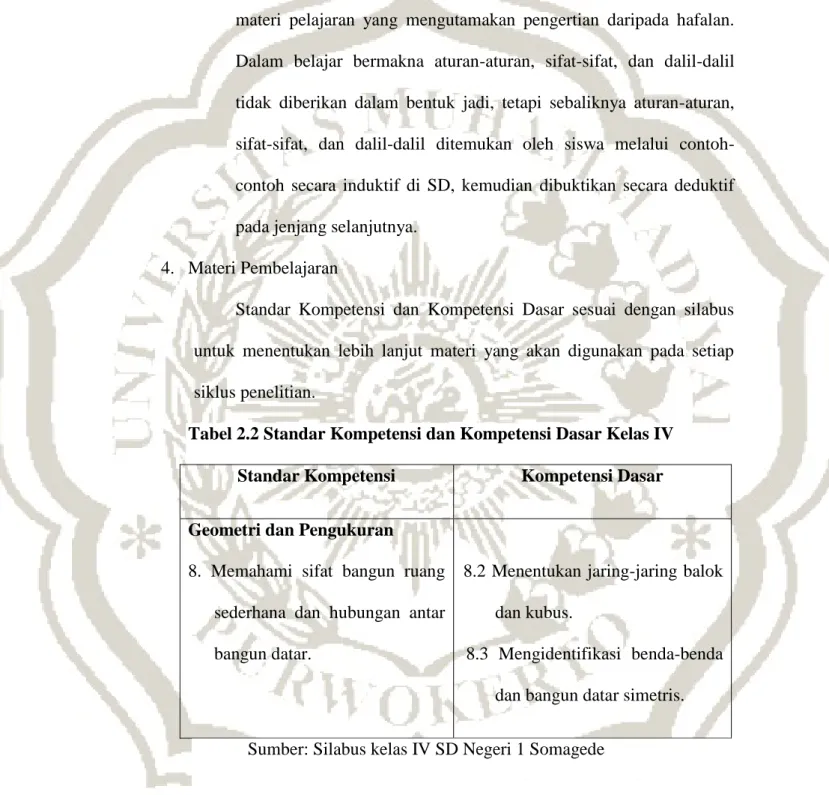

4. Materi Pembelajaran

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar sesuai dengan silabus untuk menentukan lebih lanjut materi yang akan digunakan pada setiap siklus penelitian.

Tabel 2.2 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Kelas IV Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

Geometri dan Pengukuran

8. Memahami sifat bangun ruang sederhana dan hubungan antar bangun datar.

8.2 Menentukan jaring-jaring balok dan kubus.

8.3 Mengidentifikasi benda-benda dan bangun datar simetris. Sumber: Silabus kelas IV SD Negeri 1 Somagede

Jaring-jaring Kubus dan Balok - Jaring-jaring Kubus

- Jaring-jaring Balok

Mengenal bangun datar simetris

Persegi panjangmerupakan benda simetris karena mempunyai garis lipatan yang dapat mempertemukan sisi-sisi luarnya dengan tepat. Sedangkan jajargenjang bukan merupakan benda simetris karena tidak ada garis lipatan yang dapat mempertemukan sisi-sisi luarnya dengan tepat.

Benda-benda bentuk simetris dan tidak simetris

Garis lipat yang menentukan benda simetris disebut garis simetri atau sumbu simetri.

5. Media Pembelajaran

Guru sebagai seorang pendidik hendaknya dapat menggunakan media pembelajaran guna memudahkan siswa dalam menerima materi pembelajaran. Pengertian media pembelajaran menurut Arsyad (2007: 2) media adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses belajar mengajar demi tercapainya tujuan pendidikan pada umumnya dan tujuan pembelajaran di sekolah pada khususnya. Anitah (2009:2) media pembelajaran adalah setiap orang, bahan, alat atau peristiwa yang dapat

Bangun simetris adalah bangun yang dapat dilipat (dibagi) menjadi dua bagian yang sama persis baik bentuk maupun besarnya. Sedangkan bangun tidak simetris disebut bangunasimetris.

menciptakan kondisi yang memungkinkan pembelajar menerima pengetahuan, keterampilan, dan sikap.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang digunakan guru dalam proses belajar mengajar yang diharapkan dapat membantu guru dalam menyalurkan pesan, merangsang pikiran siswa sehingga membantu siswa dalam menerima ilmu pengetahuan, keterampilan maupun sikap siswa dalam pembelajaran.

Leshin, Pollock, & Reigeluth dalam Azhar Arsyad (2007: 36) mengklasifikasi media ke dalam lima kelompok, yaitu media berbasis manusia (guru, instruktor, tutor, main-peran, kegiatan kelompok, field-trip), media berbasis cetak (buku, buku penuntun, buku latihan, alat bantu kerja, lembaran lepas), media berbasis visual (buku, alat bantu kerja, bagan, grafik, peta, tranparansi, slide), media berbasis audio-visual (video, film, program slide-tape, televisi), dan media berbasis komputer (pengajaran dengan bantuan komputer, interaktif video, hypertext).

Terdapat nilai dan manfaat praktis dari media pembalajaran seperti yang dikemukakan menurut Arsyad (2007: 25-27) antara lain:

a. Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar.

b. Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung antara siswa dan lingkungannya, dan kemungkinan siswa untuk belajar sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. c. Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, waktu dan

ruang, dan waktu:

1) Objek atau benda yang terlalu besar untuk ditampilkan langsung di ruang kelas dapat diganti dengan gambar, slide, realita, film, radio, atau model.

2) Objek atau benda yang terlalu kecil yang tidak tampak oleh indera dapat disajikan dengan bantuan mikroskop, film slide atau gambar. 3) Kejadian langka yang terjadi di masa lalu atau terjadi sekali dalam

puluhan taun dapat ditampilkan melalui rekaman video, film, foto, slide disamping secara verbal.

4) Objek atau proses yang amat rumit seperti peredaran darah dapat ditampilkan secara konkret melalui film, gambar, atau simulasi computer.

5) Kejadian atau percobaan yang dapat membahayakan dapat disimulasikan dengan media seperti komputer, film, dan video. 6) Peristiwa alam seperti terjadinya letusan gunung berapi atau proses

yang dalam kenyataan memakan waktu lama seperti proses kepompong menjadi kupu-kupu dapat disajikan dengan teknik

rekaman seperti time-lapse untuk film, video, slide, atau simulasi komputer.

d. Media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan lingkungannya.

Terdapat berbagai manfaat praktis dalam penggunaan media pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran menjadikan guru lebih mudah dalam menyampaikan sebuah materi pembelajaran. Manfaat media pembelajaran juga memberikan pengaruh yang positif terhadap siswa dalam menerima materi yang diajarkan.

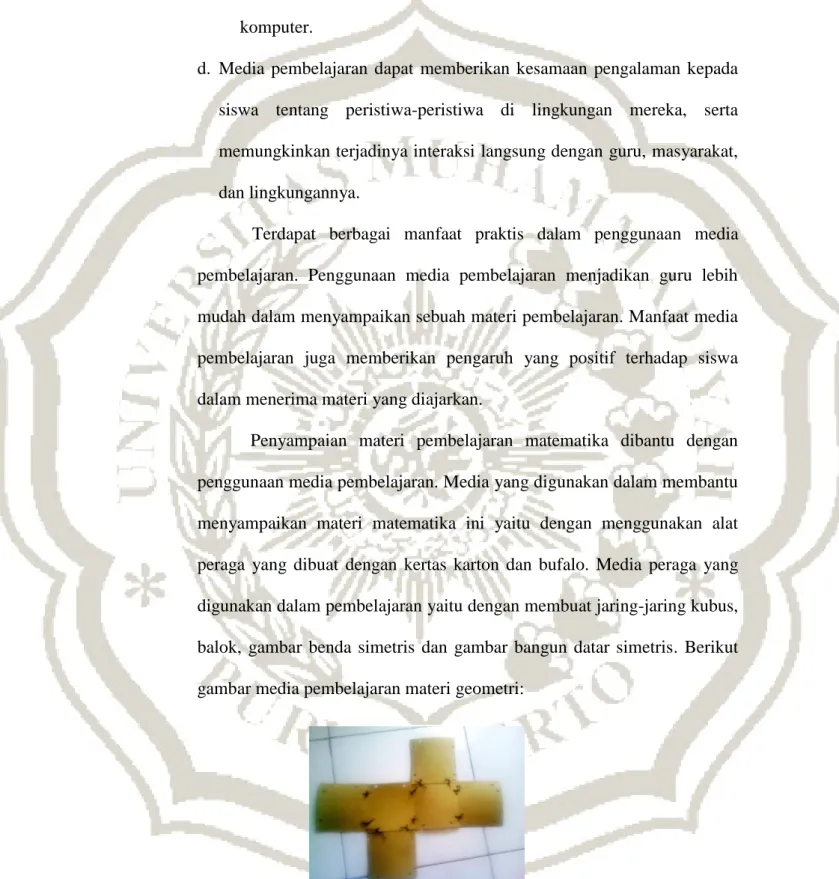

Penyampaian materi pembelajaran matematika dibantu dengan penggunaan media pembelajaran. Media yang digunakan dalam membantu menyampaikan materi matematika ini yaitu dengan menggunakan alat peraga yang dibuat dengan kertas karton dan bufalo. Media peraga yang digunakan dalam pembelajaran yaitu dengan membuat jaring-jaring kubus, balok, gambar benda simetris dan gambar bangun datar simetris. Berikut gambar media pembelajaran materi geometri:

Gambar 2.2 Jaring-jaring kubus dan balok

Gambar 2.3 Bangun datar simetris dan asimetris.

Media peraga yang baik digunakan dalam pembelajaran matematika yaitu yang sesuai dengan materi dan dapat membantu memudahkan siswa untuk menerima materi yang diberikan guru. Selain itu dengan adanya media peraga juga dapat menumbuhkan rasa ingin tahu siswa terhadap materi dan membantu mempercepat pemahaman siswa ketika terdapat hal-hal yang abstrak dan sulit dimengerti.

6. Metode Discovery

a. Pengertian Metode Discovery

Pengertian metode penemuan (discovery) menurut Sund dalam (Suryosubroto, 2009: 179) adalah proses mental dimana siswa mengasimilasi suatu konsep atau sesuatu prinsip. Sedangkan menurut Ruseffendi dalam (Heruman, 2010: 4) mengungkapkan bahwa dalam pembelajaran matematika, siswa harus menemukan sendiri berbagai

pengetahuan yang diperlukannya. “menemukan disini terutama adalah menemukan lagi (discovery), atau dapat juga menemukan yang sama sekali baru (invention). Oleh karena itu, kepada siswa materi disajikan bukan dalam bentuk akhir dan tidak diberitahukan cara penyelesaiannya. Menurut Bruner dalam (Trianto, 2012: 38) bahwa belajar penemuan sesuai dengan pencarian pengetahuan secara aktif oleh manusia dan dengan sendirinya memberikan hasil yang paling baik.

Metode discovery merupakan metode yang melibatkan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan melibatkan seluruh kemampuan siswa secara maksimal untuk mencari, menemukan serta menyelidiki sendiri secara sistematis. Siswa diharapkan dapat menemukan sendiri pengetahuan dalam proses pembelajaran dan guru hanya bertugas membimbing serta mengarahkan ketika proses pembelajaran.

Menurut Bruner dalam (Soekamto, 1997: 24) dalam proses belajar siswa melewati tiga tahap, yaitu:

1) Tahap Enaktif

Tahap enaktif adalah suatu tahapan individu melakukan aktivitas-aktivitas dalam usahanya memahami lingkungan. Konsep pembelajaran matematika dipelajari secara aktif yang direpresentasikan melalui benda-benda konkret atau situasi nyata.

Menurut pendapat di atas, tahap enaktif merupakan suatu tahap pembelajaran matematika yang menekankan pada pemahaman konsep melalui benda-benda yang konkret atau nyata, sehingga siswa dapat mengalami secara langsung proses pemahaman konsep tersebut.

2) Tahap Ikonik

Tahap ikonik adalah suatu tahapan melihat melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal. Konsep pembelajaran matematika tersebut direpresentasikan dalam bentuk bayangan visual, gambar atau diagram yang menggambarkan situasi konkret atau nyata yang terdapat pada tahap enaktif.

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa tahap ikonik merupakan tahap pembelajaran matematika dalam bentuk diagram atau gambar-gambar yang merupakan bentuk gambar-gambaran dari benda konkret yang terdapat pada tahap enaktif, sehingga siswa sudah mulai memahami konsep secara abstrak.

3) Tahap Simbolik

Tahap simbolik adalah suatu tahapan yang mempunyai gagasan-gagasan abstrak. Konsep matematika direpresentasikan dalam bentuk simbol-simbol abstrak, baik simbol-simbol yang verbal maupun lambang-lambang matematika atau lambang-lambang abstrak yang lain.

Menurut pendapat di atas, bahwa tahap simbolik merupakan tahap pembelajaran matematika dalam bentuk simbol atau angka, sehingga siswa tidak lagi dibantu dengan benda nyata tetapi mulai berpikir secara abstrak.

b. Langkah-langkah Pelaksanaan Metode Dicovery

Menurut Scuhman dalam Suryosubroto (2009: 184-185) menyimpulkan bahwa langkah-langkah metode penemuan (discovery) dapat disederhanakan sebagai berikut:

1) Indentifikasi kebutuhan siswa.

2) Seleksi pendahuluan terhadap prinsip-prinsip, pengertian konsep dan generalisasi yang akan dipelajari.

3) Seleksi bahan, dan problema/tugas-tugas.

4) Membantu memperjelas tugas/problem yang akan dipelajari, dan peranan masing-masing siswa.

5) Mempersiapkan setting kelas dan alat-alat yang diperlukan.

6) Mencek pemahaman siswa terhadap masalah yang akan dipecahkan dan tugas-tugas siswa.

7) Memberi kesempatan pada siswa untuk melakukan penemuan. 8) Membantu siswa dengan informasi/data, jika diperlukan oleh siswa. 9) Memimpin analisis sendiri (self analysis) dengan pertanyaan yang

mengarahkan dan mengidentifikasi proses.

11)Memuji dan membesarkan siswa yang bergiat dalam proses penemuan.

12)Membantu siswa merumuskan prinsip-prinsip dan generalisasi atas hasil penemuannya.

c. Fungsi Metode Discovery

Menurut Hanafiah dan Suhana (2012: 78) ada beberapa fungsi metode discovery, yaitu sebagai berikut:

1) Membangun komitmen (commitment bulding) dikalangan peserta didik untuk belajar, yang diwujudkan dengan keterlibatan, kesungguhan, dan loyalitas terhadap mencari dan menemukan sesuatu dalam proses pembelajaran.

2) Membangun sikap aktif, kreatif, dan inovatif dalam proses pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan pengajaran.

3) Membangun sikap percaya diri (self confidence) dan terbuka

(openess) terhadap hasil temuannya.

d. Keunggulan dan kelemahan metode discovery.

Menurut Hanafiah dan Suhana (2012: 79) terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan pada metode discovery. Beberapa keunggulan dari metode discovery sebagai berikut:

1) Membantu peserta didik untuk mengembangkan kesiapan, serta penguasaan keterampilan dala proses kognitif.

2) Peserta didik memperoleh pengetahuan secara individual sehingga dapat dimengerti dan mengendap dalam pikirannya.

3) Dapat membangkitkan motivasi dan gairah belajar peserta didik untuk belajar lebih giat lagi.

4) Memberikan peluang untuk berkembang dan maju sesuai dengan kemampuan dan minat masing-masing.

5) Memperkuat dan menambah kepercayaan diri sendiri dengan proses menemukan sendiri karena pembelajaran berpusat pada peserta didik dengan peran guru yang sangat terbatas.

Kelemahan dari metode discovery sebagai berikut:

1) Siswa harus memiliki kesiapan dan kematangan mental, siswa harus berani dan berkeinginan untuk mengetahui keadaan sekitarnya dengan baik.

2) Keadaan kelas di kita kenyataannya gemuk jumlah siswanya maka metode ini tidak akan mencapai hasil yang memuaskan.

3) Guru dan siswa yang sudah sangat terbiasa dengan PBM gaya lama maka metode discovery akan mengecewakan.

4) Ada kritik, bahwa proses dalam metode discovery terlalu mementingkan proses pengertian saja, kurang memperhatikan perkembangan sikap dan keterampilan bagi siswa.

B. Hasil Penelitian Yang Relevan

Peneliti menemukan hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dengan menggunakan metode discovery yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Laela Lusi Palupi (2013) tentang pengaruh metode inquiry discovery terhadap hasil belajar matematika dalam

penelitian tersebut menunjukkan adanya perbedaan hasil belajar matematika yang positif dan signifikan yang diajar dengan metode inquiry

discovery dibandingkan dengan yang diajar metode diskusi. Hasil belajar

matematika menggunakan metode inquiry discovery lebih baik dibandingkan dengan metode diskusi.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Artini (2014) tentang pengaruh metode pembelajaran guided discovery terhadap kreativitas dan hasil belajar siswa kelas VI SDK Soverdi Tuban. Penelitian tersebut menunjukkan terdapat perbedaan kretivitas antara siswa yang mengikuti pembelajaran dengan metode penemuan terbimbing dengan siswa yang mengikuti metode pembelajaran konvensional, terdapat perbedaan hasil belajar IPA antara siswa yang mengikuti pembelajaran dengan metode penemuan terbimbing dengan siswa yang mengikuti metode pembelajaran konvensional, terdapat perbedaan secara simultan kreativitas dan hasil belajar IPA antara siswa yangmengikuti metode pembelajaran penemuan terbimbing dengan siswa yang mengikuti metode pembelajaran konvensional.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Kristianti (2013) tentang pengaruh metode

discovery berbantuan media realita terhadap hasil belajar IPA siswa kelas

IV SD Anturan kecamatan Buleleng kabupaten Buleleng. Pada peneltian menunjukkan hasil belajar siswa yang diajar menggunakan metode

discovery berbantuan media realita cenderung tinggi dibandingkan dengan

siswa yang diajar dengan metode ceramah hasil belajar cenderung lebih rendah.

Terdapat beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan metode discovery yang dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode discovery memberikan pengaruh yang lebih baik dengan ditunjukkan dari nilai rata-rata siswa yang meningkat dan memberikan pengaruh baik pada sikap positif siswa. Dari penelitian tersebut terdapat relevansi pada penggunaan metode discovery untuk meningkatkan rasa ingin tahu siswa dan pemahaman konsep dalam pembelajaran matematika.

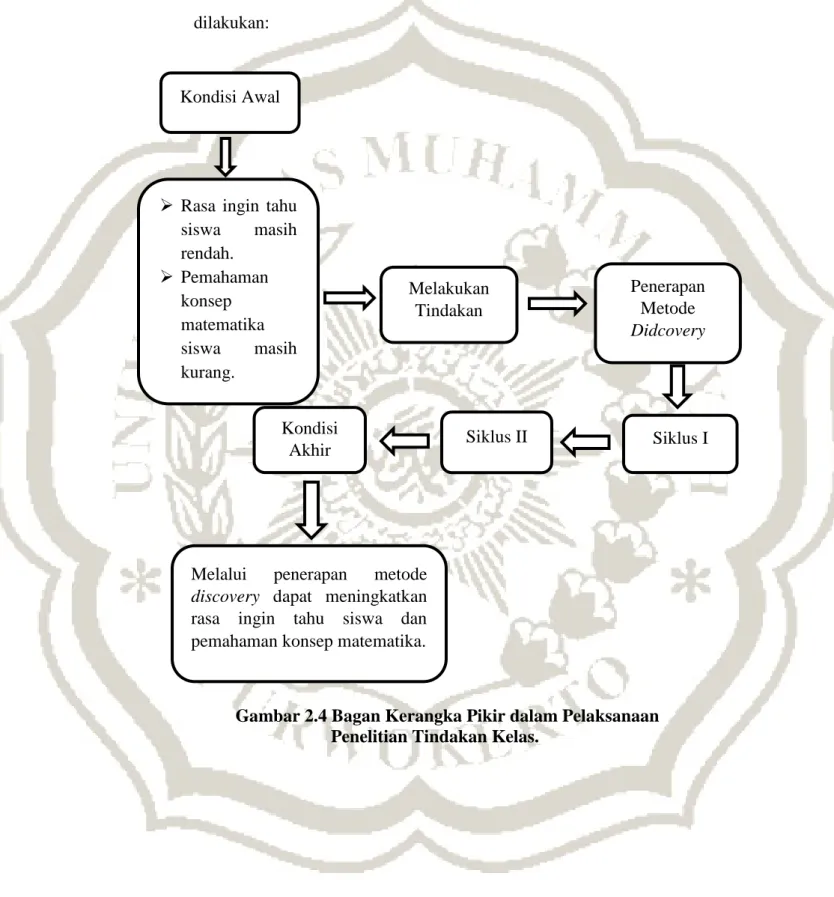

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, terdapat masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa kelas IV bahwa matematika adalah dalam pembelajaran matematika masih banyak siswa belum dapat menyelesaikan soal dengan baik. Banyak faktor yang mempengaruhi hal itu, antara lain kurangnya rasa ingin tahu siswa terhadap materi yang diajarkan dan pemahaman konsep dan siswa tidak bisa memahami soal secara benar.

Pembelajaran di kelas kurang optimal guru hanya memberikan soal-soal latihan sehingga siswa mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal-soal dan membuat kesalahan dalam menyelesaikan tugasnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa siswa hanya menghafal dalam penyelesaian tugasnya sedangkan kemampuan memahami pada diri siswa masih kurang. Penggunaan metode ceramah menyebabkan siswa cepat merasa bosan, serta mudah lupa dengan materi yang diajarkan, rendahnya rasa ingin tahu siswa

pembelajaran matematika sangat dibutuhkan untuk menguasai materi pembelajaran dan memperluas pengetahuan matematika yang dimiliki. Dengan pemahaman diharapkan tumbuh kemampuan siswa untuk menerapkan konsep dengan baik dalam penyelesaian permasalahan dalam pembelajaran matematika.

Melihat permasalahan tersebut penerapan metode discovery diharapkan dapat meningkatkan rasa ingin tahu siswa dan pemahaman konsep matematika. Metode discovery merupakan metode yang menitikberatkan peran siswa untuk menemukan sendiri informasi dalam pembelajaran sehingga siswa akan mudah mengingat materi dan lebih memahami materi dalam mata pelajaran matematika. Hal ini penting dilakukan, karena dengan meningkatnya rasa ingin tahu siswa dan pemahaman konsep matematika, siswa akan dapat menyelesaikan berbagai macam persoalan dan variasinya.

Berikut bagan kerangka pikir penelitian tindakan kelas yang akan dilakukan:

Gambar 2.4 Bagan Kerangka Pikir dalam Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas.

Kondisi Awal

Rasa ingin tahu siswa masih rendah. Pemahaman konsep matematika siswa masih kurang. Melakukan Tindakan Penerapan Metode Didcovery Siklus II Kondisi Akhir Siklus I

Melalui penerapan metode

discovery dapat meningkatkan

rasa ingin tahu siswa dan pemahaman konsep matematika.

D. Hipotesis Tindakan

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian dan kerangka pikir, maka peneliti merumuskan hipotesis tindakan sebagai berikut:

1. Melalui metode discovery dapat meningkatkan rasa ingin tahu siswa kelas IV SD Negeri 1 Somagede.

2. Melalui metode discovery dapat meningkatkan pemahaman konsep matematika kelas IV SD Negeri 1 Somagede.

E. Validitas Data

Kegiatan penelitian diperlukan adanya validitas data, peneliti harus melakukan triangulasi dalam menggali informasi. Triangulasi yang digunakan menggunakan triangulasi teknik. Triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda (Sugiyono, 2010: 127).

Peneliti melakukan triangulasi teknik untuk mengecek keabsahan data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dilakukan dengan observasi, dokumentasi, angket.