1 BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa. Berbagai tumbuhan tumbuh di sepanjang kepulauan Indonesia. Sebenarnya di Indonesia sendiri penggunaan tanaman dalam dunia pengobatan telah lama dilakukan. Pemanfaatan tanaman sebagai bahan obat oleh masyarakat didasari oleh pengetahuan yang turun-temurun dari nenek moyang (Hariana, 2006). Namun, dewasa ini penggunaan obat herbal kembali diminati oleh masyarakat. Munculnya trend Back to Nature membuat tumbuh-tumbuhan dan bahan alam menjadi alternatif dalam kesehatan (Harmanto dan Subroto, 2007).

Pengembangan terhadap tanaman pun dilakukan untuk mampu memproduksi obat-obatan herbal dalam skala besar hingga skala industri. Salah satu contohnya yakni EKM yang merupakan bentuk produk herbal dari kombinasi herba Meniran (Phyllanthus niruri L.) dan Kunyit (Curcuma domestica Val.). Kombinasi penggunaan herbal tersebut telah terbukti memiliki kemampuan sebagai hepatoprotektor (Khotimah, 2015). Kemampuan hepatoprotektor dalam sebuah senyawa sangat berguna bagi manusia sebab dapat melindungi hati yang memiliki fungsi utama dalam proses metabolisme (Saliou et al., 1998; Sherlock dan Dooley, 1989).

Penelitian terhadap dua tanaman tersebut terkait aktifitas farmakologinya sebenarnya telah cukup banyak dilakukan. Pada penelitian Shamasundar et al.

2

(1985) dikatakan pula zat aktif dalam meniran yang memiliki aktivitas hepatoprotektif yaitu filantin, hipofilantin, dan triakontanol. Hal ini juga didukung oleh penelitian Kardinan dan Kusuma (2004), yang melaporkan bahwa kandungan filantin, hipofilantin, vitamin K, tanin dan damar dalam meniran dapat berperan sebagai hepatoprotektor serta meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selain meniran, rimpang kunyit yang memiliki senyawa aktif bernama kurkuminoid dikatakan pula memiliki aktifitas sebagai hepatoprotektif (Sujatno, 1997).

Untuk menjamin keamanan masyarakat terhadap penggunaan produk obat-obatan perlu dilakukan uji potensi ketoksikan. Begitupula dengan produk EKM, untuk menjamin keamanan dari penggunaannya uji toksisitas wajib untuk dilakukan. Penelitian terhadap potensi ketoksikan dari masing-masing tanaman penyusun EKM sebenarnya telah dilakuan sebelumnya. Secara tunggal Phyllanthus niruri tergolong aman dan tidak menunjukkan efek mortalitas pada pengujian toksisitas akut dan tidak pula menimbulkan efek toksik pada penelitian subkronis (Asare et al., 2011; Asare et al. 2012). Selain itu, kunyit juga tergolong tanaman yang aman setelah dilakukan uji toksisitas akut dan subkronis (Vijayasteltar et al., 2012). Namun, hingga saat ini belum ada uji keamanan terkait kombinasi kedua tanaman tersebut. Sehingga perlu dilakuan penelitian untuk menilai keamanan produk EKM yang merupakan aplikasi kombinasi tanaman meniran dan kunyit. Salah satu cara mengetahui keamanan suatu produk adalah dengan melakukan uji toksisitas subkronis. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan agar dapat diketahui potensi ketoksikan produk EKM secara subkronis.

3

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang dapat ditarik adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efek toksik yang muncul akibat pemberian berulang produk EKM selama 90 hari terhadap profil hematologi pada tikus galur Wistar betina? 2. Bagaimana hubungan dosis dan efek toksik pemberian secara berulang produk

EKM selama 90 hari produk terhadap profil hematologi pada tikus galur Wistar betina?

3. Bagaimana sifat efek toksik yang ditimbulkan akibat pemberian berulang produk EKM selama 90 hari terhadap profil hematologi pada tikus galur Wistar betina?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui efek toksik yang muncul akibat pemberian berulang produk EKM selama 90 hari terhadap profil hematologi pada tikus galur Wistar betina.

2. Mengetahui hubungan dosis dan efek toksik pemberian secara berulang produk EKM selama 90 hari produk terhadap profil hematologi pada tikus galur Wistar betina.

3. Mengetahui sifat efek toksik yang ditimbulkan akibat pemberian berulang produk EKM selama 90 hari terhadap profil hematologi pada tikus galur Wistar betina.

4

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi ketoksikan yang ditimbulkan dari pemberian produk EKM secara subkronis sehingga dapat memperkirakan potensi ketoksikan jika senyawa ini digunakan bagi manusia dan dapat digunakan untuk melihat dosis terapi yang aman bagi manusia.

E. Tinjauan Pustaka 1. Meniran (Phyllanthus niruri L.)

Gambar 1. Tanaman Meniran (Kardinan dan Kusuma, 2004) Klasifikasi meniran

Kingdom : Plantae (Tumbuhan)

Sub kingdom : Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh) Super Divisi : Spermatophyta (Menghasilkan biji) Divisi : Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga) Kelas : Magnoliopsida (Berkeping dua/dikotil) Sub kelas : Rosidae

Ordo : Euphorbiales Family : Euphorbiaceae

5 Genus : Phyllanthus

Spesies : Phyllanthus niruri L.

(Dalimartha, 1999) Dalam materia medika Indonesia (1997) meniran dideskripsikan sebagai tanaman terna, tumbuh tegak, tinggi 50-100 cm, bercabang terpencar, cabang mempunyai daun tunggal yang berseling dan tumbuh mendatar dari batang pokok. Batang berwarna hijau pucat atau hijau kemerahan. Herba Meniran mengandung flavonoid, lignin, tannin, alkaloid. Kadar flavonoid total dalam herba meniran tidak kurang dari 0,90% dihitung sebagai kuersetin (Anonim, 2008). Secara empiris dan klinis, herba meniran telah dilaporkan memiliki khasiat sebagai antibakteri atau antibiotik, antipiretik, antiradang, diuretik, ekspentoran, hipoglikemik, antitumor, antikanker, serta hipolipidemik. Khasiat lain meniran adalah sebagai antivirus (Venkateswaran et al., 1987).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa protein isolat meniran turut berperan dalam aktivitas hepatoprotektif yang dimilikinya. Bhattacharjee dan Sil (2007) melaporkan fraksi protein dari ekstrak air meniran menghasilkan aktivitas hepatoprotektif yang lebih baik daripada fraksi non protein, yaitu dengan memberikan penurunan aktivitas SGPT yang lebih besar pada tikus terinduksi CCl4. Penelitian lain dari Junieva dan Yazid (2006) menyebutkan bahwa pada

studi in vitro protein isolat meniran mampu menaikkan viabilitas sel serta menurunkan pelepasan enzim LDH (Lactate dehydrogenase) yang mana merupakan indikator kerusakan hepatosit akibat induksi tioasetamida.

6

Efek hepatoprotektif dari herba meniran berkaitan dengan senyawa antioksidan yang dimilikinya. Aktivitas antioksidan meniran selama ini diduga berasal dari senyawa fenolik yang terkandung dalam meniran. Namun menurut penelitian Harish dan Shivanandappa (2006) kandungan fenolik tidak berkorelasi lurus dengan efek antioksidan meniran. Kandungan fenolik lebih tinggi ternyata tidak memberikan penghambatan superoxide (O2-) yang lebih besar. Hal ini

mengindikasikan bahwa terdapat senyawa lain yang berperan dalam efek antioksidan meniran. Menurut Shamasundar et al. (1985), senyawa filantin dan hipofilantin yang terkandung dalam meniran mampu melindungi kultursel hepatosit tikus terhadap karbon tetraklorida yang bersifat hepatotoksik. Krithika et al. (2009) juga melaporkan bahwa senyawa filantin dan hipofilantin memiliki efek antihepatotoksik terhadap hepatotoksin CCl4 dan galaktosamin. Senyawa filantin

terdapat pada akar, batang, daun, dan biji buah meniran. Kadar tertinggi ada pada daunnya. Berikut ini adalah senyawa filantin dan hipofilantin

O CH3 O O CH3 CH3 O O H3C H3C O CH3 O O O O CH3 CH3 O H3C H3C O (a) (b)

Gambar 2. Struktur filantin (a) dan hipofilantin (b) (Ram, 2001)

Meniran telah banyak digunakan untuk mengobati berbagai penyakit hati (anti hepatotoksik). Herba ini sering digunakan sebagai salah satu komponen dalam obat multiherbal untuk mengobati penyakit liver (Kapur et al., 1994).

7

Phyllanthus niruri dilaporkan memiliki aktivitas hepatoprotektif yang poten melawan berbagai gangguan hati seperti hepatitis akibat virus dan toksisitas yang disebabkan oleh obat maupun lingkungan (Unander et al., 1995; Naik dan Juvekar, 2003; Padma dan Setty, 1999; Sebastian dan Setty, 1999). Dilaporkan bahwa ada satu atau lebih kandungan kimia dalam meniran yang secara in vivo dapat menghambat replikasi virus hepatitis sehingga mengurangi kerusakan hati yang ditimbulkan (Venkateswaran et al., 1987; Mehrotra et al., 1990). Diberikannya meniran per oral pada mencit yang sudah diinduksi karbon tetraklorida dapat menurunkan kadar ALT (Alanin Amino Transferase) dalam serum yang meningkat akibat kerusakan sel hati (Prasetyo et al., 2002).

Penggunaan meniran memang sudah cukup sering dilakukan, keamanan tentang meniran pun telah dievaluasi dalam berbagai penelitian. Evaluaisi Phyllanthus niruri tidak menunjukkan efek mortalitas pada pengujian toksisitas akut tikus SD dengan nilai LD50 lebih dari 5 g/Kg BB (Asare et al., 2011).

Pengujian subkronis pada konsentrasi 30 hingga 300 mg/ Kg BB tidak memberikan gejala toksik oleh ekstrak meniran, selain itu pada uji sitotoksik dan genotoksik meniran juga tidak menyebabkan ketoksikan (Asare et al., 2012). 2. Kunyit (Curcuma domestica Val.)

8 Klasifikasi Kunyit Class : Liliopsida Subclasss : Commelinids Orde : Zingiberales Family : Zingiberaceae Genus : Curcuma

Spesies : Curcuma longa Val / Curcuma domestica Val

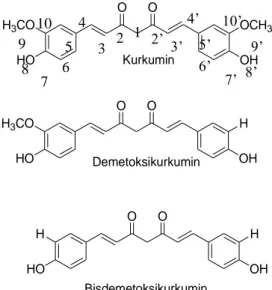

(Dalimartha, 1999) Dalam materia medika Indonesia (1997) kunyit dideskripsikan sebagai tanaman terna dengan batang berwarna semu hijau atau agak keunguan, rimpang terbentuk dengan sempurna, bercabang-cabang, berwarna jingga. Rimpang kunyit mengandung minyak atsiri tidak kurang dari 3,02 v/b dan kurkuminoid tidak kurang dari 6,60% dihitung sebagai kurkumin (Anonim, 2008). Kunyit (Curcuma longa Linn atau Curcuma domestica Val.) termasuk dalam famili Zingiberaceae, telah lama dikenal oleh masyarakat sebagai tanaman yang banyak manfaatnya (Anonim, 1997). Kunyit telah lama digunakan sebagai tanaman obat yang dapat dipakai untuk mengobati berbagai penyakit (Nugroho, 1998). Rimpang kunyit banyak dimanfaatkan sebagai obat tradisional antara lain untuk obat gatal, kesemutan, gusi bengkak, luka, sesak napas, sakit perut, bisul, kudis, encok, sakit kuning, memperbaiki pencernaan, antidiare, penawar racun, dan sebagainya (Rukmana, 1999; Nugroho, 1998). Berikut ini adalah struktur kurkuminoid yang terdiri dari kurkumin, demetoksi kurkumin, dan bisdemetoksi kurkumin

9 O O H OH H3CO HO O O OCH3 OH H3CO HO O O H OH H HO Kurkumin Demetoksikurkumin Bisdemetoksikurkumin

Gambar 4. Struktur kurkuminoid (Jayaprakhasa et al., 2005)

Penelitian Singh et al. (2002) melaporkan bahwa kunyit memiliki khasiat sebagai antioksidan, anti peradangan (anti inflamasi), obat luka, antiprotozoa, antibakteri, antiviral, antifungi dan antikanker. Selain itu kunyit juga berfungsi sebagai antitumor, sebagai pembersih darah, serta menurunkan kadar lemak darah dan kolesterol. Selain itu dalam penelitian Hartono et al. (2005) melaporkan bahwa pemberian ekstrak etanol kunyit dosis tunggal 5 mg/kgBB dan 10 mg/kgBB mampu menurunkan kadar SGPT dan SGOT pada tikus jantan Wistar yang diinduksi parasetamol. Penelitian lain dari Goenarwo et al. (2009) melaporkan bahwa pemberian air perasan kunyit konsentrasi 50%, 75%, dan 100% dengan dosis 1 ml/200 gBB tikus selama 7 hari ternyata juga mampu mencegah kenaikan kadar SGOT, SGPT dan bilirubin total serum, akibat pemberian parasetamol dosis toksik.

Beberapa penelitian lain juga membuktikan bahwa senyawa kurkumin mampu menunjukkan efek hepatoprotektif terhadap hepatotoksin parasetamol (Yousef et al., 2010), galaktosamin (Cerny et al., 2011), CCl4 (Reyes et al., 2007;

1 3 2 4 5 6 7 8 9 10 2’ 3’ 4’ 5’ 6’ 7’ 8’ 9’ 10’

10

Cao et al., 2015), dan butilhidroperoksida-tersier (Suyatna et al., 2006). Selain itu, pada penelitian khotimah (2015) kombinasinya dengan meniran dengan dosis 90 mg/kgBB sekali sehari selama enam hari mempunyai efek hepatoprotektif dengan memberikan penurunan aktivitas SGPT sebesar 85,90% dan SGOT sebesar 77,07% signifikan terhadap kelompok parasetamol namun tidak signifikan terhadap kontrol normal, serta memperbaiki gambaran histopatologis sel hepar.

Dalam penggunaannya kunyit merupakan bahan yang aman dikonsumsi. Pada penelitian Vijayasteltar et al. (2012) dikatakan bahwa kunyit pada pemberian lebih dari 5 g/kg BB secara akut pada tikus Wistar tidak menunjukkan kematian dan pada dosis 0,1, 0,25 dan 0,5 g/kg BB pemberian subkronis tidak memberikan efek toksik kunyit. Selain itu, juga tidak menunjukkan efek mutagenik pada Salmonella typhimurium TA-98, TA-100, TA-102 and TA-1535 dengan atau tanpa aktivasi metabolit. Pemberian kunyit pada konsentrasi 0,5 % atau setara dengan kurkuimin 0,015 % pada mencit tidak memberikan efek yang signifikan pada MNPCE dan pada dosis yang sama juga tidak menunjukkan insidensi terjadinya aberasi kromosom pada bone marrow (Vijayalaxmi, 1980).

3. Toksikologi

a. Definisi Toksikologi

Istilah toksikologi berasal bahasa latin yang terdiri dari dua kata yaitu toxicus yang berarti racun dan logos yang artinya pengetahuan (James, et al., 2000). Pada mulanya toksikologi didefinisikan sebagai ilmu tentang racun (Donatus, 2005). Definisi tersebut dinilai kurang tepat setelah Paracelsus (1493-1541) menyatakan bahwa yang membedakan antara racun dan bukan racun adalah

11

takarannya (Doull dan Bruce, 1986; Gallo, 2008). Oleh Lu dan Kacew (2009) Toksikologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari aksi berbahaya zat kimia atas sistem biologi tertentu.

b. Asas Umum Toksikologi

Ketoksikan suatu senyawa ditentukan dari keberadaan (kadar dan lama tinggal) senyawa itu atau metabolitnya di tempat aksi dan keefektifan antaraksinya (mekanisme aksi). Berdasarkan alur peristiwa timbulnya efek toksik, maka ada empat asas utama dalam toksikologi. Empat asas tersebut meliputi kondisi pemejanan dan kondisi makhluk hidup, mekanisme aksi, wujud dan sifat efek toksik atau pengaruh berbahaya racun (Donatus, 2005).

1. Kondisi efek toksik

Kondisi efek toksik menentukan keberadaan zat racun di dalam tubuh yang terdiri dari kondisi pemejanan dan kondisi makhluk hidup. Kondisi pemejanan meliputi jenis, jalur, lama, kekerapan, saat dan takaran pemejanan. Kondisi makhluk hidup mencakup keadaan fisiologi dan patologi yang mempengaruhi keterproduk xenobiotik di sel sasaran. Terdapat dua jenis pemejanan yaitu akut dan kronis (Lu, 2010; Donatus, 2005).

Kondisi makhluk hidup adalah keadaan fisiologi dan patologi yang dapat mempengaruhi keterproduk racun di sel sasaran dan keefektifan antar aksi antara kedua ubahan tersebut. Keadaan fisiologi itu antara lain berat badan, umur, suhu tubuh, kecepatan pengosongan lambung, kecepatan aliran darah, status gizi, kehamilan, dan jenis kelamin. Keadaan

12

patologi meliputi aneka ragam penyakit, diantaranya penyakit saluran cerna, kardiovaskular, hati dan ginjal (Donatus, 2005; Ballantyne et al., 2009).

2. Mekanisme efek toksik

Mekanisme aksi toksik berdasarkan sifat dan tempat kejadian awal dibagi menjadi dua, yaitu mekanisme luka intrasel dan mekanisme luka ekstrasel. Mekanisme luka intrasel atau mekanisme primer adalah luka sel yang diawali oleh aksi langsung zat beracun atau metabolitnya pada tempat aksi tertentu di tempat sel sasaran. Sebaliknya mekanisme luka ekstrasel terjadi secara tidak langsung. Artinya zat beracun pada awalnya beraksi di lingkungan luar sel yang berakibat terjadinya luka di dalam sel (Timbrell, 2009).

3. Wujud efek toksik

Wujud efek toksik suatu racun dapat berwujud perubahan biokimia, fisiologi (fungsional) dan struktural. Perubahan ini memiliki sifat yang khas, yaitu terbalikkan dan tak terbalikkan (Donatus, 2005). Wujud efek toksik berdasarkan perubahan biokimia berkaitan dengan respon dan perubahan atau kekacauan biokimia terhadap luka sel, akibat antaraksi antara zat beracun dan tempat aksi tertentu yang sifatnya terbalikkan (Hodgson dan Goldstein, 2001). Perubahan fungsional berkaitan dengan antaraksi zat beracun dan reseptor atau tempat aktif enzim yang sifatnya terbalikkan sehingga dapat mempengaruhi fungsi homeostatis tertentu (Lu, 2010). Perubahan struktural berkaitan dengan

13

perubahan morfologi sel yang terwujud sebagai kekacauan struktural (Donatus, 2005).

4. Sifat efek toksik

Sifat efek toksik suatu racun dapat dibedakan menjadi terbalikkan (reversible) dan tak terbalikkan (irreversible) (Donatus, 2005). Ciri dari efek toksik yang terbalikkan adalah apabila kadar racun yang ada dalam tempat aksi maka reseptor akan kembali kepada keadaan semula, efek toksik yang ditumbulkan akan segera kembali kepada kondisi normal (Lu dan Kacew, 2009). Ciri dari efek toksik yang tak terbalikkan yaitu kerusakan yang terjadi sifatnya menetap, pemejanan berikutnya akan menimbulkan kerusakan yang sifatnya sama sehingga memungkinkan terjadinya penumpukan efek toksik (Donatus, 2005).

c. Uji Toksikologi

Uji toksisitas merupakan salah satu uji pra klinik yang dilakukan pada hewan uji untuk tes keamanan suatu obat baru yang akan dikembangkan. Uji toksisitas mengungkapkan serangkaian efek akibat pemejanan zat toksik pada berbagai peringkat dosis dengan waktu pemberian bervariasi serta menunjukkan organ sasaran, sistem yang terpengaruh atau toksisitas khusus yang muncul (Lu dan Kacew, 2009).

Tujuan uji toksisitas secara umum adalah untuk menentukan dosis suatu produk uji yang dapat menimbulkan kematian atau gejala toksik pada organ atau jaringan, mengidentifikasi hubungan kausatif antara dosis yang diberikan dengan terjadinya perubahan fisiologis, dan morfologis suatu organisme, serta melakukan

14

monitoring terkait variasi hewan uji dengan responnya terhadap produk uji (Donatus, 2005; Lu, 2010; Timbrell, 2001).

Uji toksisitas dibagi menjadi uji toksisitas tak khas dan khas (Donatus, 2005). Uji toksisitas khas adalah uji toksikologi yang dirancang untuk mengevaluasi secara rinci efek yang khas sesuatu senyawa atas fungsi organ atau kelenjar tertentu pada aneka ragam hewan uji. Termasuk uji toksisitas khas adalah uji potensiasi, kekarsinogenikan, kemutagenikan, reproduksi (uji kesuburan, uji keteratogenikan, uji pra natal, dan paska natal), uji kulit dan mata, dan uji perilaku (Ballantyne et al., 1995).

Uji toksisitas tak khas bertujuan untuk mengevaluasi keseluruhan efek toksik suatu zat beracun pada aneka ragam hewan uji. Termasuk dalam uji tosksitas tak khas adalah uji toksisitas akut, subkronis, dan kronis (Lu dan Kacew, 2009; Donatus 2005).

4. Uji Toksisitas Subkronis

Uji toksisitas subkronis merupakan salah satu bagian dalam uji potensi ketoksikan tak khas yang dilakukan dengan memberikan suatu obat secara berulang-ulang (Lu dan Kacew, 2009). Uji toksisitas subkronis dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang potensi ketoksikan suatu bahan bila digunakan secara terus menerus dalam rentang waktu tertentu.

Pengujian ini memiliki tujuan untuk mengetahui spektrum efek toksik, kekerabatan antara dosis dan spektrum efek toksik, dan evaluasi keterbalikan (reversibilitas) efek toksik. Pada proses uji ketoksikan subkronis, suatu senyawa yang diberikan dengan dosis berulang pada hewan uji tertentu, selama kurang dari

15

3 bulan (OECD,1998; BPOM, 2014). Setidaknya ada 3 peringkat dosis dan kontrol bersamaan harus digunakan, kecuali sebelumnya telah dilakukan tes batas. Tingkatan dosis didasarkan pada hasil studi dosis penelitian sebelumnya dan harus memperhitungkan data toksikologi dan toksikokinetik yang telah tersedia untuk pengujian senyawa terkait. Tujuan utama dari uji ini adalah untuk menentukan no-observed-adverse-affect level (NOAEL) dan mengetahui lebih jauh karakteristik pengaruh toksik spesifik dari senyawa kimia pada organ atau jaringan. NOAEL adalah dosis terukur secara eksperimen yang tidak (OECD, 1998).

Dalam penelitian ini, pedoman yang digunakan yaitu OECD 408 Repeated Dose 90-day Oral Toxicity Study in Rodents. Pengamatan yang dilakukan dalam uji ketoksikan subkronis meliputi :

a. Perubahan berat badan yang diperiksa paling tidak 7 hari sekali.

b. Asupan makanan dan minuman untuk masing-masing hewan atau kelompok hewan uji paling tidak 7 hari sekali.

c. Gejala-gejala klinis umum yang diamati setiap hari.

d. Pemeriksaan hematologi paling tidak diperiksa dua kali, yaitu ada awal dan akhir uji coba.

e. Pemeriksaan kima darah, paling tidak sama dengan butir d. f. Pemeriksaan urin, paling tidak sekali.

g. Pemeriksaan histopatologi organ pada hewan yang mati pada masa pengujian dan pada seluruh hewan pada akhir uji coba (Donatus, 2005; OECD, 1998).

16

Hasil uji ketoksikan subkronis dapat memberikan banyak informasi yang bermanfaat tentang efek toksik utama senyawa uji dan organ-organ yang terpengaruh. Informasi lain yang dapat diperoleh yaitu tentang perkembangan efek toksik yang lambat berkaitan dengan takaran dosis yang tidak teramati pada uji ketoksikan akut, hubungan kadar senyawa dalam darah dengan luka toksik jaringan, dan keterbalikan (reversibilitas) efek toksiknya. Hasil uji ketoksikan subkronis ini selanjutnya dapat digunakan untuk merancang uji ketoksikan kronis sebagai penelitian lebih lanjut dan lebih lama (Donatus, 2005; BPOM, 2014). 5. Parameter Hematologi

Parameter hematologi sudah banyak digunakan secara luas untuk menetapkan keadaan fisiologis dan patologis tubuh secara sistemik, meliputi kesehatan secara umum, diagnosis dan prognosis dari suatu penyakit (Shah et al., 2007). Ada banyak faktor yang mempengaruhi nilai dari parameter hematologi, antara lain yaitu umur, jenis kelamin, nutrisi, dan faktor lingkungan. Pada manusia, faktor etnis, bentuk tubuh, dan faktor sosial juga menjadi faktor yang berpengaruh pada parameter hematologi (Evans et al., 1999; Frerich et al., 1977; Karazawa dan Jamra, 1989; Serjeant et al., 1980). Pemeriksaan hematologi lengkap meliputi jumlah total eritrosit, platelet, Hb, Hct, MCV, MCH, MCHC, jumlah total leukosit dan diferensialnya meliputi neutrofil, eosinofil, basofil, limfosit dan monosit. Menurut beberapa tenaga kesehatan, tidak semua parameter darah penting untuk diperiksa, hanya beberapa parameter saja yang lebih diutamakan dalam pemeriksaan tertentu (Ciesla, 2007; Feldman et al., 2000). a. Eritrosit

17

Eritrosit atau sel darah merah (RBC) merupakan komponen sel darah yang paling banyak terdapat dalam sirkulasi darah. Secara umum eritrosit mempunyai karakteristik berbentuk oval dan berwarna merah karena adanya pigmen globin, termasuk Hb. Eritrosit pada vertebrata selain mamalia mempunyai inti sel dan organela dalam sitoplasmanya (Claver dan Quaglia, 2009).

Jumlah eritrosit dalam sirkulasi darah pada vertebrata berkisar antara 1 sampai 5 x 106 / μL3 (Claver dan Quaglia, 2009). Jumlah eritrosit normal pada tikus galur Wistar betina adalah 6,70-8,20 x 106 / μL (Gad, 2007). Masa hidup dan jumlah eritrosit dalam sirkulasi darah yang berbeda-beda menunjukkan bahwa setiap organisme mempunyai kebutuhan metabolik yang berbeda-beda (Morera dan MacKenzie, 2011). Fungsi utama dari eritrosit adalah transport oksigen dan karbon dioksida untuk ditukarkan dalam kapiler paru-paru (pertukaran gas). Selain itu, fungsi lain dari eritrosit antara lain adalah transport glukosa, homeostasis kalsium, homeostasis redoks, proliferasi sel T, dan aktivitas antimikrobial (Morera dan MacKenzie, 2011).

Kondisi yang dapat timbul akibat abnormalitas dari jumlah eritrosit yaitu eritrositosis dan anemia. Eritrositosis atau polisitemia sekunder merupakan penyakit yang ditandai dengan meningkatnya produksi eritrosit sebagai kompensasi dari hipoksia. Anemia merupakan suatu kondisi dimana tubuh kekurangan Hb. Salah satu penyebab anemia adalah berkurangnya jumlah eritrosit dalam sirkulasi darah sehingga mengakibatkan berkurangnya kadar Hb. Kurangnya jumlah eritrosit dapat diakibatkan oleh pendarahan, rusaknya eritrosit atau hemolisis (hemolytic anemia) dan kurangnya produksi eritrosit akibat

18

defisiensi asam folat (pernicious anemia) (Greenberg dan Glick, 2003). Xenobiotika dapat mempengaruhi produksi, fungsi dan kelangsungan hidup eritrosit. Efek yang sangat sering terjadi adalah perubahan pada sirkulasi sel darah merah, biasanya terjadi penurunan pada kadar eritrosit (Klaassen et al., 2001). b. Leukosit

Leukosit atau sel darah putih (WBC) merupakan komponen dari sel darah yang berperan penting dalam sistem imun tubuh dan melindungi tubuh dari infeksi. Jumlah leukosit adalah yang paling sedikit dibandingkan dengan eritrosit dan platelet, yaitu 4,00-11,00 x 103 / μL (Naushad dan Wheeler, 2012). Jumlah leukosit normal pada tikus galur Wistar betina adalah 6,5-10,5 x 103 / μL (Gad, 2007). Leukosit dibagi menjadi 2 jenis, yaitu polimorfonuklear atau granulosit (neutrofil, eosinofil, dan basofil) dan mononuklear atau agranulosit (monosit dan limfosit). Granulosit dan monosit merupakan hasil diferensiasi dari sel punca yang sama dalam sumsum tulang, sedangkan limfosit diproduksi di dalam jaringan limfatik (Greenberg dan Glick, 2003).

Granulosit dibagi menjadi 3, yaitu neutrofil, eosinofil dan basofil. Neutrofil merupakan fagosit yang paling dominan dalam sirkulasi darah dan merupakan pertahanan pertama dari serangan bakteri di membran mukosa dan kulit (Malech dan Gallin, 1987). Fungsi dari eosinofil dan basofil belum sepenuhnya diketahui. Eosinofil mempunyai kemampuan fagositosis yang lemah dan tidak dapat membunuh bakteri. Eosinofil berfungsi dalam reaksi antigen-antibodi seperti serangan asma dan alergi. Jumlah eosinofil meningkat dalam infeksi yang disebabkan oleh parasit. Basofil bermigrasi menuju jaringan-jaringan

19

dalam tubuh membawa heparin dan histamin serta faktor pengaktivasi platelet. Basofil berperan sebagai sel mast dalam reaksi alergi (Greenberg dan Glick, 2003).

Agranulosit dibagi menjadi 2, yaitu monosit dan limfosit. Monosit merupakan sel yang belum dewasa (immature) saat berada di dalam sirkulasi darah. Setelah sampai ke jaringan, monosit akan berubah menjadi bentuk dewasanya yaitu makrofag. Makrofag memiliki peran penting dalam sistem imun seperti proses presentasi antigen untuk menginisiasi respon limfosit, sekresi lisosom, komplemen, sitokin, serta aktivasi dan mobilisasi dari leukosit lain. Limfosit merupakan sel utama yang berperan dalam imunitas. Limfosit terbentuk dari sel punca dalam sumsum tulang yang kemudian bermigrasi menuju jaringan limfatik seperti kelenjar limfa, timus, dan lapisan mukosa pada saluran cerna. Ada 2 tipe dari limfosit, yaitu thymus-dependent lymphocyte (Limfosit T) dan non-thymus-dependent lymphocyte (limfosit B) (Greenberg dan Glick, 2003).

Pemeriksaan jumlah leukosit penting untuk melihat respon tubuh terhadap berbagai hal seperti infeksi, inflamasi, alergi, imunodefisiensi dan kanker (leukimia dan limfoma). Pemeriksaan ini juga dapat digunakan untuk memonitor respon terhadap kemoterapi, growth factors dan terapi immunosupresant. Jumlah total leukosit yang kurang dari normal disebut leukopenia, sedangkan jumlah total leukosit yang lebih dari normal disebut leukositosis. Leukopenia dapat diakibatkan oleh terapi seperti kemoterapi atau terapi radiasi. Selain itu, dapat juga disebabkan oleh adanya infeksi yang mengurangi jumlah leukosit dalam darah, atau abnormalitas pada sel punca seperti leukemia atau sindrom

20

myelodisplastik. Leukositosis dapat muncul sebagai respon dari infeksi, stres, gangguan inflamasi, atau produksi berlebihan karena leukemia (Naushad dan Wheeler, 2012).

c. Platelet

Platelet atau trombosit merupakan salah satu sel darah yang ada dalam sirkulasi darah selain eritrosit dan leukosit. Jumlahnya dalam sirkulasi merupakan yang terbanyak kedua setelah eritrosit, yaitu 150-450 x 103 / μL. Platelet manusia mempunyai ukuran kecil, yaitu 2-4 x 0,5 μm dengan volume 7-11 fL. Pada umumnya, umur platelet dalam sirkulasi adalah kurang lebih 10 hari (George, 2000). Jumlah platelet normal pada tikus galur Wistar betina adalah 865-1082 x 103 / μL (Gad, 2007). Platelet merupakan sel yang multifungsi dan terlibat dalam banyak proses fisiologi tubuh seperti hemostasis (pembekuan darah), konstriksi dan perbaikan pembuluh darah, inflamasi pada pembetukan atherosklerosis, bahkan perlindungan terhadap growth factor dan metastasis dari tumor. Ukurannya yang kecil menyebabkan platelet dapat dengan mudah menuju ujung dari pembuluh darah sasaran dan menempatkan diri pada tempat yang optimal dalam pembuluh darah (Harrison, 2005).

Abnormalitas dari jumlah platelet dapat menimbulkan 2 kondisi, yaitu trombositosis apabila jumlahnya melebihi normal, dan trombositopenia apabila jumlahnya kurang dari normal. Berdasarkan penyebabnya, trombositosis dibagi menjadi 2, yaitu trombositosis primer, apabila penyebabnya terletak pada abnormalitas hematopoiesis, dan trombositosis sekunder, apabila penyebabnya merupakan penyebab eksternal seperti xenobiotik, inflamasi kronis, kanker,

21

defisiensi zat besi, dan rebound setelah splenectomy (Skoda, 2009). Penyebab dari trombositopenia lebih banyak dibandingkan trombositosis, antara lain adalah autoimun, obat-obatan seperti heparin dan aspirin, kemoterapi, infeksi dan/atau sepsis, dan splenomegali (Sekhon dan Roy, 2005).

d. Hemoglobin

Hb merupakan molekul protein yang terdapat di dalam eritrosit. Fungsi utama dari Hb adalah pertukaran gas dalam tubuh. Hb berfungsi untuk transport oksigen dari paru-paru menuju seluruh jaringan dalam tubuh. Selain itu, Hb juga dapat mengikat karbon dioksida dari jaringan dan dibawa menuju paru-paru untuk ditukarkan dengan oksigen kembali (Loukopoulos, 2002). Jumlah hemoglobin normal pada tikus galur Wistar betina adalah 12-17,5 g/dL (Gad, 2007).

Abnormalitas bawaan pada Hb disebut juga hemoglobinopati. Hemoglobinopati ada 2, yaitu anemia sel sabit dan talasemia. Kedua penyakit ini disebabkan oleh adanya abnormalitas pada pembentukan senyawa Hb (Greenberg dan Glick, 2003). Penurunan kadar eritrosit yang disebabkan oleh xenobiotik juga dapat mempengaruhi kadar Hb dalam darah (Klaassen et al., 2001).

e. Hematokrit

Hct atau PCV menunjukkan proporsi eritrosit dari darah dalam suatu volume, umumnya ditunjukkan dalam nilai persen (%). Nilai Hct sangat penting dalam menentukan viskositas darah (Salazar et al., 2008). Viskositas darah berbanding terbalik dengan kecepatan aliran darah. Dengan diameter pembuluh darah yang sangat kecil, peningkatan Hct dapat mengurangi aliran darah secara eksponensial (Voerman dan Groeneveld, 1989). Walaupun peningkatan nilai Hct

22

dapat meningkatkan kapasitas pengikatan oksigen tetapi viskositas darah yang tinggi akan mengurangi aliran darah dan perfusi menuju jaringan. Hal ini menunjukkan bahwa nilai Hct mempunyai nilai yang optimal.

Pada manusia, nilai Hct normal adalah 40-54% untuk laki-laki dan 36-46% untuk perempuan (Fan et al., 1980). Nilai Hct merupakan parameter yang dinamis dan dapat berubah dengan cepat dan signifikan berdasarkan pengaruh psikologis, patofisiologis dan psikosomatik (Isbister, 1987). Jumlah platelet normal pada tikus galur Wistar betina adalah 38,2-42,1% (Gad, 2007). Peningkatan nilai Hct secara akut dapat disebabkan oleh berkurangnya volume intravaskular atau fluid loss yang menyebabkan peningkatan jumlah eritrosit secara relatif (Baskurt dan Meiselman, 2003). Peningkatan nilai Hct secara kronis dapat disebabkan oleh penyakit seperti polisitemia, yaitu peningkatan produksi eritrosit sehingga kadarnya melebihi normal (Isbister, 1987).

f. Mean Corpuscular Volume (MCV)

Mean corpuscular volume atau MCV merupakan suatu nilai yang menunjukkan volume rata-rata dari eritrosit (Curry dan Staros, 2012). Nilai MCV dapat dihitung menggunakan alat analisis hematologi secara otomatis (Lichtman et al., 2010) atau dihitung dari nilai hematocrit dan eritrosit dengan rumus : MCV (fl) = (Hct [L/L] / RBC [1012/L]) x 1000. Nilai normal MCV pada manusia dewasa sehat adalah 80-96 fl (McPherson dan Pincus, 2011). Nilai MCV rendah mengindikasikan mikrositik (ukuran eritrosit kecil), nilai MCV normal mengindikasikan normositik (ukuran eritrosit normal), dan nilai MCV tinggi mengindikasikan makrositik (ukuran eritrosit besar) (Curry dan Staros, 2012)

23

Nilai MCV berguna untuk menentukan tipe anemia berdasarkan morfologi dari eritrosit (Lichtman et al., 2010). Jumlah MCV normal pada tikus galur Wistar betina adalah 51,1 – 57,1 fL (Gad, 2007).

g. Mean Corpuscular Hemoglobin (MCH)

Mean corpuscular hemoglobin atau MCH merupakan suatu nilai yang menunjukkan bobot rata-rata atau massa dari Hb dalam eritrosit. MCH tidak diukur secara langsung tetapi dihitung menggunakan konsentrasi Hb dan eritrosit dengan rumus : MCH = Hb (g/L) / RBC (1012/L). Nilai MCH normal pada manusia dewasa sehat adalah 27-33 pg (McPherson dan Pincus, 2011). Jumlah MCH normal pada tikus galur Wistar betina adalah 14,6 – 21,3 pg (Gad, 2007). MCH dapat digunakan untuk menentukan tipe anemia hipokromik (nilai Hb rendah), normokromik (nilai Hb normal) dan hiperkromik (nilai Hb tinggi). Nilai MCH harus selalu didampingi dengan nilai MCV karena volume sel dapat mempengaruhi konten dari Hb yang terdapat dalam sel, dan nilai MCH dapat berubah tergantung dari MCV (Lichtman et al., 2010). Dalam hal ini, parameter MCHC lebih baik dalam menentukan jenis anemia (Jones, 2001).

h. Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration (MCHC)

Mean corpuscular hemoglobin concentration atau MCHC merupakan suatu nilai yang menunjukkan konsentrasi rata-rata dari Hb dalam suatu volume eritrosit. Nilai MCHC dihitung dengan menggunakan konsentrasi Hb dan Hct dengan rumus : MCHC = Hb (g/dL) / Hct (L/L). Nilai normal MCHC pada manusia dewasa sehat adalah 33-36 g/dL (McPherson dan Pincus, 2011). Jumlah MCHC normal pada tikus galur Wistar betina adalah 26 – 38 g/dL (Gad, 2007).

24

MCV, MCH dan MCHC merupakan indikator dari eritrosit yang umum digunakan untuk diagnosis diferensial dari anemia (Lichtman et al., 2010). Nilai MCV, MCH dan MCHC dapat berubah karena faktor-faktor tetentu. Nilai MCV dapat meningkat karena adanya aglutinasi eritrosit atau hiperglikemia yang menyebabkan eritrosit mengalami peningkatan volume. Nilai MCH dan MCHC dapat merubah karena adanya hiperlipidemia yang dapat mengganggu pengukuran kedua parameter tersebut (Greer et al., 2009).

F. Landasan Teori

Produk EKM yang merupakan produk herbal berupa kapsul yang mengandung campuran ekstrak kunyit dan meniran yang berfungsi untuk membantu memelihara kesehatan hepar dengan komposisi yaitu 240 mg ekstrak rimpang kunyit, 160 mg ekstrak herba meniran, dan 176 mg bahan pengisi (Khotimah, 2015). Meniran yang merupakan tanaman herba memiliki kandungan senyawa berupa filantin dan hipofilantin (Anonim, 1997; Ram, 2001). Pada evaluasi farmakologi secara tunggal meniran telah terbukti memiliki kemampuan sebagai agen hepatoprotektor (Kapur, et al., 1994). Penelitian lain mengatakan Phyllanthus niruri memiliki aktivitas hepatoprotektif yang poten melawan berbagai gangguan hati seperti hepatitis akibat virus dan toksisitas yang disebabkan oleh obat maupun lingkungan (Unander et al., 1995; Naik dan Juvekar, 2003; Padma dan Setty, 1999; Sebastian dan Setty, 1999).

Kunyit yang merupakan komponen penyusun EKM memiliki kandungan senyawa kurkuminoid (anonim, 1997; Jayaprakhasa et al., 2015). Secara tunggal kunyit terbukti memiliki kemampuan sebagai agen hepatoprotektor (Hartono et

25

al., 2005; Goenarwo et al., 2009). Selain itu, kurkumin juga terbukti memiliki efek hepatoprotektif terhadap hepatotoksin parasetamol (Yousef et al., 2010), galaktosamin (Cerny et al., 2011), CCl4 (Reyes et al., 2007; Cao et al., 2015), dan butilhidroperoksida-tersier (Suyatna et al., 2006). Pada penelitian sebelumnya telah terbukti bahwa kombinasi antara kedua bahan ini dalam produk EKM dengan dosis 90 mg/kg BB mempunyai efek hepatoprotektif dengan memberikan penurunan terhadap SGPT nilai 85,90 % dan SGOT dengan nilai 77,07 % terhadap kontrol normal, serta memperbaiki gambaran histopatologis sel hepar yang diinduksikan parasetamol (Khotimah, 2015).

Evaluasi terhadap keamanan bahan dapat diketahui melalui uji toksisitas terhadap bahan tersebut (Donatus, 2005). Pada penelitian lain Phyllanthus niruri yang merupakan bahan penyusun EKM tidak menunjukkan efek mortalitas pada pengujian toksisitas akut tikus SD dengan nilai LD50 lebih dari 5 g/Kg BB (Asare et al., 2011). Pengujian subkronis pada konsentrasi 30 hingga 300 mg/ Kg BB tidak memberikan gejala toksik oleh ekstrak meniran, selain itu pada uji sitotoksik dan genotoksik meniran juga tidak menyebabkan ketoksikan (Asare et al., 2012). Di sisi lain, kunyit yang juga merupakan penyusun produk EKM juga merupakan bahan yang aman. Evaluasi keamanan kunyit tidak menunjukkan efek mutagenik maupun genotoksik (Vijayalaxmi, 1980). Pada penelitian Vijayasteltar et al. (2012) dikatakan bahwa kunyit pada pemberian lebih dari 5 g/Kg BB secara akut pada tikus Wistar tidak menunjukkan kematian dan pada dosis 0,1, 0,25 dan 0,5 g/kg BB pemberian subkronis tidak memberikan efek toksik.

26

Produk EKM yang telah diketahui fungsinya sebagai agen hepatoprotektor tentu saja perlu dievaluasi keamanannya. Melihat dari hasil evaluasi keamanan penelitian sebelumnya menunjukkan bahan-bahan penyusun EKM yakni kunyit dan meniran yang tidak menunjukkan efek toksik secara tunggal, maka sangat memungkinkan produk EKM juga akan memberikan hasil tidak toksik pada pemberian secara subkronis.

G. Hipotesis

Pemberian produk EKM pada tikus betina Wistar tidak menimbulkan efek toksik pada pemberian subkronis selama 90 hari dilihat dari parameter hematologi.