i

( STUDI KASUS BENDUNG PEKATINGAN )

SKRIPSI

Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik

Oleh :

MUHAMMAD WAHYUDI NIM. 122510007

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO

2017

MOTTO

“Selama Kamu Yakin Bisa, Tidak Ada Yang Tidak Mungkin.”

“Sebaik-baiknya manusia, adalah manusia yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain”

(5 cm, Donny Dhirgantoro)

“Cintai impianmu, Cintai kerja kerasmu, Cintai hidupmu dengan berani, Jangan menyerah dan jangan pernah berputus asa.”

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Hamba ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpah keharibaan Rasulullah S.A.W.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat ku kasihi dan ku sayangi.

Kedua Orang Tua ku Tercinta

Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Ibu Sopiyati dan Bapak Sutarjo yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga.

Kakak ku Tercinta

Untuk kakakku Eka Trianingsih, S.Pd. walaupun kita sering bertengkar tapi hal itu selalu menjadi warna yang tak akan bisa tergantikan, terima kasih atas doa dan bantuannya selama ini, hanya karya kecil ini yang dapat aku persembahkan.

Teman-Teman ku Tercinta

Terima kasih untuk Didik, Galuh, Gita, Johan, Panggah, Usman,Triyanto, Wahid, Yulis, dan teman-teman di Teknik Sipil Ump yang mau menerimaku apa adanya. Terima kasih juga atas semua bantuan yang kalian berikan selama ini. Semoga keakraban di teknik sipil selalu terjaga.

Dosen pembimbing Tugas Akhirku

Bapak Agung Setiawan, M.T. dan Bapak Muhamad Taufik, M.T. selaku dosen pembimbing tugas akhir saya, terima kasih atas bantuan, nasehat dan kesabaran yang diberikan dalam pengerjaan tugas akhir saya.

Terima kasih Pula saya ucapkan kepada seluruh Dosen Pengajar dan Staf akademik di Prodi Teknik Sipil atas semua Ilmu, didikan dan pengalaman yang sangat berarti yang telah kalian berikan kepada kami.

ABSTRAK

Muhammad Wahyudi. “Analisa Kinerja Bendung Berdasarkan Aspek Fungsi

Struktur Bangunan (Studi Kasus Bendung Pekatingan)”. Skripsi. Teknik Sipil. Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Purworejo. 2017

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh: (1) bobot komponen bendung yang dapat digunakan sebagai indikator kinerja bendung berdasarkan kondisi dan keberfungsian bangunannya, (2) menganalisa kinerja bendung berdasarkan kondisi dan keberfungsian bangunannya, (3) menghitung nilai kondisi Bendung Pekatingan saat ini berdasarkan desain penilaian kondisi dan fungsi bangunan bendung.

Studi ini mengambil lokasi di Bendung Pekatingan yang terletak di Desa Butuh, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan Pengamatan langsung si lapangan yang kemudian data diolah. Dari hasil pengolahan data tersebut, kondisi dan keberfungsian bendung Pekatingan dianalisis dan diinterprestasikan. Analisis Data Menggunakan Metode AHP (Analytic Hierarchy Process).

Hasil Analisis data Hasil analisa yang dilakukan dari data survei bendung menghasilkan kinerja bendung berdasarkan kondisi kerusakan komponennya yang berupa bobot debit sebesar 9.91%, bobot sedimen sebesar 3.63%, bobot mercu sebesar 12.46%, bobot bangunan pengambilan sebesar 4.15%, bobot bangunan penguras sebesar 1.05%, bobot bangunan pembilas sebesar 1.45%, dan bobot kantong lumpur sebesar 0.38%. Sedangkan untuk hasil analisa kinerja bendung berdasarkan fungsi komponen yaitu berupa bobot debit sebesar 34.58%, bobot sedimen sebesar 8.31%, bobot mercu sebesar 19.26%, bobot bangunan pengambilan sebesar 4.96%, bobot bangunan penguras sebesar 3.54%, bobot bangunan pembilas sebesar 3.93%, dan bobot kantong lumpur sebesar 1.97%. Kondisi komponen kinerja bendung Pekatingan adalah kerusakan komponen pada bendung Pekatingan sebesar 33.02% dan kondisi bendung mengalami RUSAK SEDANG. Fungsi kinerja komponen pada bendung Pekatingan sebesar 76.55% dan keberfungsian bendung dalam kondisi CUKUP.

DAFTAR ISI

Halaman Judul……… ... i

Halaman Persetujuan …… ... ii

Halaman Pengesahan …… ... iii

Motto ………. ... iv Persembahan ……….. ... v Lembar Pernyataan ……... vi Prakata ……….. ... vii Abstrak ……… ... viii Daftar isi ………. ………. ... x Daftar Tabel………. ... xi

Daftar Notasi …………. ... xii

Daftar Gambar ………... ... xiii

BAB I PENDAHULUAN ... 1

A. Latar Belakang Masalah ... 1

B. Identifikasi Masalah ... 2

C. Batasan Masalah ... 2

D. Perumusan Masalah ... 3

E. Tujuan Penelitian ... 3

F. Manfaat Penelitian ... 4

BAB II KAJIAN TEORI, TINJAUAN PUSTAKA, DAN HIPOTESIS 5 A. Kajian Teori ... 5 1. Bendung ... 5 2. Sedimen ... 11 3. Debit ... 12 4. AHP ... 15 5. Pengambilan Sampel ... 13

B. Tinjauan Pustaka ... 23

C. Rumusan Hipotesis ... 24

BAB III METODE PENELITIAN ... 25

A. Desain Penelitian ... 25

B. Tempat Penelitian ... 25

C. Jadwal Penelitian/Time Schedule ... 26

D. Alat Penelitian ... 26

E. Pengumpulan Data... 27

F. Analisis Data ... 28

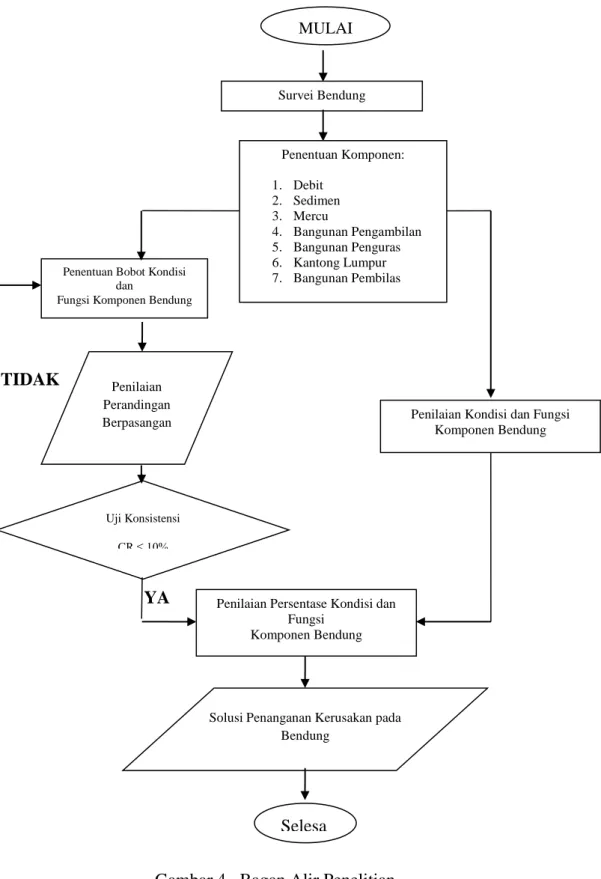

G. Bagan Alir Penelitian ... 31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ... 32

A. Data dan Hasil Analisis ... 32

B. Komponen Kinerja Bendung ... 32

C. Kriteria Penilaian Fungsi dan Kondisi... 33

D. Pembobotan Kriteria Penilaian kondisi dan fungsi bendung 36 1. Perhitungan AHP ... 36

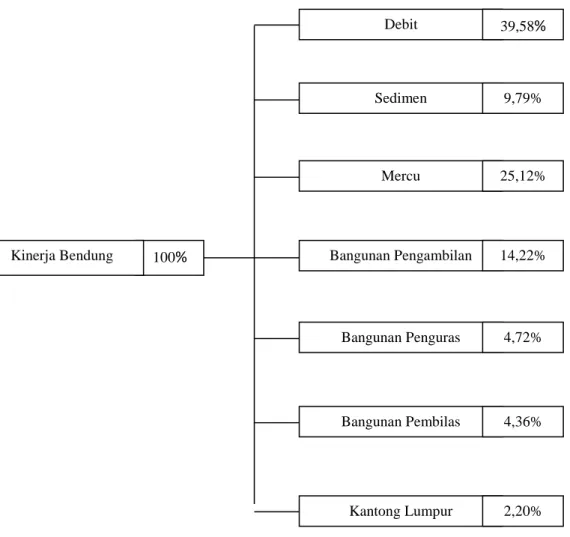

2. Distribusi Bobot Komponen ... 45

E. Penilaian Kinerja Bendung Pekatingan ... 46

BAB V PENUTUP…….. ... 53

A. Simpulan ... 53

B. Saran ……. ... 54

DAFTAR PUSTAKA… ... 55 LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Skala penilaian Perbandingan Berpasangan AHP ... 17

Tabel 2 Tabel Indeks Konsistensi Random ... 18

Tabel 3 Penjumlahan BobotRelatif ... 19

Tabel 4 Bobot Relatif Ternormalisasi ... 19

Tabel 5 Perhitungan Bobot Eigen Faktor ... 20

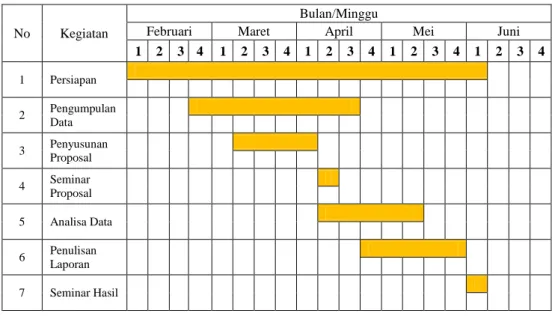

Tabel 6 Time Schedule ... 26

Tabel 7 Perhitungan Survei Bendung ... 29

Table 8 Perhitungan Survei Keberfungsian Bendung ... 29

Tabel 9 Perhitungan Survei Kondisi Bendung ... 30

Tabel 10 Komponen Penyusun Kinerja Bendung ... 33

Tabel 11 Kriteria Kerusakan Struktur Komponen Bendung ... 34

Table 12 Klasifikasi Kondisi Komponen Aset... 35

Tabel 13 Klasifikasi Keberfungsian Komponen Aset ... 35

Table 14 Hasil Pairwire Comparison Kinerja Bendung ... 38

Tabel 15 Matriks Penjumlahan Bobot Relatif Kinerja Bendung ... 39

Tabel 16 Matriks Penjumlahan Bobot Ternormalisasi... 40

Tabel 17 Nilai Eigen Dan Bobot Komponen Kinerja Bendung ... 41

Tabel 18 Nilai Weighted Sum Factor ... 42

Tabel 19 Nilai Consistency Vector ... 43

Tabel 20 Indeks Konsisten Random ... 44

Tabel 21 Kondisi Komponen Kinerja Bendung Pekatingan ... 47

DAFTAR NOTASI

AHP = Analytic Hierarchy Process BA = Bangunan Pengambilan BB = Bangunan Pembilas BK = Bangunan Penguras CI = Konsistensi Indeks CR = Konsisten Rasio CV = Vektor Konsisten D = Debit DI = Daerah Irigasi KL = Kantong Lumpur M = Mercu nrbk = Nilai Relatif nbk = Nilai Ternormalisasi RI = Random Indeks S = Sedimen

Xn = Nilai Eigen Faktor WSF = Weighted Sum Factor λmaksimum= Nilai Lamda Maksimum

DAFTAR GAMBAR

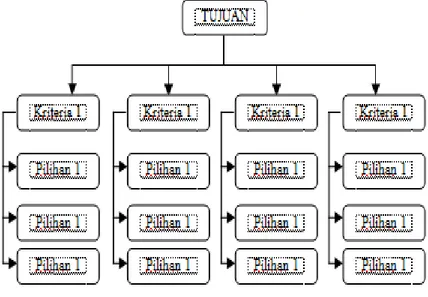

Gambar 1. Struktur Hierarki ... 16

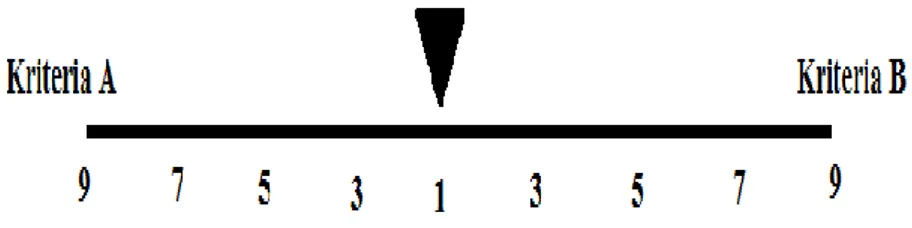

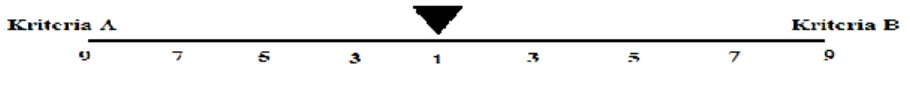

Gambar 2. Skala Pairwise Comparison Antara Dua Kriteria ... 17

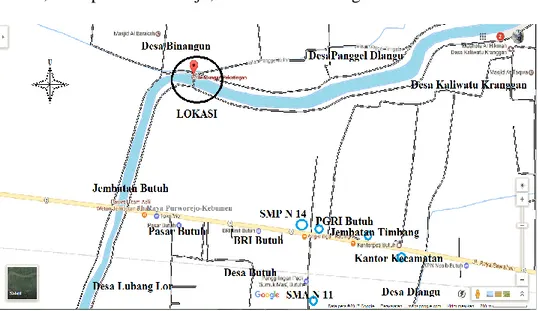

Gambar 3. Peta Lokasi Bendung Pekatingan ... 25

Gambar 4. Bagan Alir Penelitian ... 31

Gambar 5. Skala Pairwise Comparison Antara Dua Kriteria ... 37

Gambar 6. Distribusi Bobot Komponen... 46

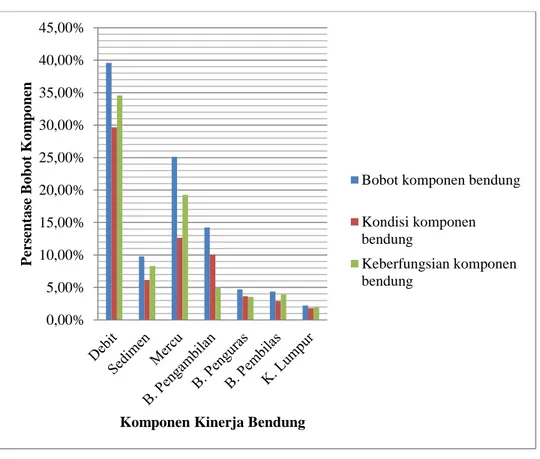

Gambar 7. Grafik Kinerja Bendung Pekatingan ... 49

Gambar 8. Kerusakan Pada Mercu ……... 50

Gambar 9. Kebocoran Pada Kantong Lumpur…………. ... 51

Gambar 10. Sedimen di Hulu bendung……… ... 51

Gambar 11. Kebocoran Pada Pintu Pembilas ... 52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Formulir Survei Kinerja Bendung Pembobotan Variabel Terseleksi Lampiran 2. Formulir Survei Kondisi dan Fungsi Bendung

Lampiran 3. Perhitungan Kerusakan dan Kondisi Komponen Kinerja Bendung Lampiran 4. Perhitungan Keberfungsian Komponen Kinerja Bendung

Lampiran 5.Data Teknis Bendung Pekatingan Lampiran 6. Data Debit Harian Bendung Pekatingan

1

A. Latar Belakang Masalah

Bendung Pekatingan merupakan salah satu dari beberapa bendung yang ada di DAS Wawar, berlokasi di Desa Butuh, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Bendung ini adalah bangunan bendung yang dibangun melintang pada Sungai Bedono untuk mengaliri Daerah Irigasi (DI) Pekatingan kanan dan (DI) Pekatingan kiri dengan area seluas 1223 Ha. Pada bulan juli 2016 tanggul Intake Bendung Pekatingan bagian sebelah kiri amblas karena gerusan air irigasi.

Sebagai bangunan prasarana irigasi struktur bangunan bendung dipengaruhi oleh debit aliran dan volume air sungai yang fluktuasi. Kondisi debit yang tidak stabil tersebut membuat diperlukan perhitungan hidroulika dan hidrologi pada daerah aliran sungai untuk perancangan struktur bangunan bendung, sehingga bendung didesain bertahan dalam jangka waktu yang lama dalam kondisi yang ditentukan. Meskipun begitu, kondisi debit banjir yang ekstrim maupun faktor-faktor eksternal pada bendung yang tidak diperkirakan dapat merusak struktur bangunannya. Karena kondisi tersebut maka diperlukan suatu penilaian kondisi bendung berdasarkan struktur bangunannya, sehingga dapat dilakukan sebuah penanganan yang tepat untuk melakukan pengelolaan dan perbaikan bendung sebelum terjadi kerusakan bangunan secara permanen.

Bermula dari hal tersebut, penelitian ini akan membahas mengenai desain kriteria bendung yang berdasarkan aspek fungsi struktural bangunannya. Beberapa bagian bangunan bedung akan diteliti lebih lanjut secara visual dan teoritis untuk menghasilkan suatu kriteria bendung, Kriteria bendung tersebut akan dianalisa menggunakan metode AHP (Analytic Hierarchy Process) untuk kemudian diterapkan pada Bendung Pekatingan. Hasil yang diperoleh nanti dapat menunjukkan bagaimana kondisi kinerja Bendung Pekatingan dari kriteria yang dibuat sebelumnya.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas dapat di identifikasi masalah yang ada, sebagai berikut:

1. Pada bulan juli tahun 2016 tanggul Intake sebelah kiri bendung pekatingan mengalami amblas karena gerusan air irigasi.

2. Kondisi debit banjir yang ekstrim maupun faktor-faktor lain dapat merusak struktur bangunan bendung.

3. Penggunaan metode AHP (Analytic Hierarchy Process) untuk menganalisa kinerja dari Bendung Pekatingan.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Lokasi yang akan ditinjau adalah Bendung Pekatingan.

2. Cakupan penelitian hanya difokuskan pada penilaian fungsi dan kondisi bendung dari segi struktur bangunan prasarana bendung saja.

3. Penyusunan kriteria penilaian bendung difokuskan pada aspek struktur bangunan yang dapat diamati secara langsung di lapangan, tidak memerlukan analisa khusus seperti perhitungan Hidrolika dan Hidrologi.

4. Penilaian kriteria bendung tidak ditinjau dari penyebab kerusakan yang terjadi.

5. Penentuan skor pada matriks perbandingan berpasangan (pairwise comparison) berdasarkan hasil keputusan bersama dari pihak Unit Pelaksana Teknis Wilayah Kutoarjo dan Mantri Pengairan yang menangani Bendung Pekatingan.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, permasalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana kriteria penilaian fungsi dan kondisi bendung berdasarkan struktur bangunannya ?

2. Bagaimanakah pembobotan kriteria penilaian fungsi dan kondisi bendung berdasarkan struktur bangunannya ?

3. Bagaimana kinerja Bendung Pekatingan berdasarkan kriteria penilaian fungsi dan kondisi bangunannya ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini antara lain yaitu:

1. Memperoleh bobot komponen bendung yang dapat digunakan sebagai indikator kinerja bendung berdasarkan kondisi dan keberfungsian bangunannya.

2. Menganalisa kinerja bendung berdasarkan kondisi dan keberfungsian bangunannya.

3. Menghitung nilai kinerja Bendung Pekatingan saat ini berdasarkan desain penilaian kondisi dan fungsi bangunan bendung.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai peneliti adalah :

1. Memberikan tambahan wawasan keilmuan mengenai penilaian kinerja bendung, khususnya pada aspek-aspek kondisi dan keberfungsian bangunannya.

2. Membantu pengambilan keputusan dalam masalah penilaian kinerja bendung berdasarkan aspek kondisi dan keberfungsian bangunannya. 3. Sebagai refrensi untuk mengetahui kondisi Bendung Pekatingan agar

5

A. Kajian Teori 1. Bendung

Bendung adalah kontruksi bangunan air yang diletakkan melintang, untuk mengatur aliran air sungai melalui bendung tersebut. Ada beberapa jenis bendung berdasarkan fungsi dan berdasarkan tipe konstruksinya (Sosrodarsono, 2008).

a. Jenis bendung berdasarkan fungsinya, yaitu sebagai berikut: a. Bendung pembagi banjir

Didirikan pada percabangan sungai untuk mengatur muka air, sehingga terjadi pemisahan antara debit banjir dan debit rendah sesuai dengan kapasitas yang telah ditetapkan sebelumnya. b. Bendung penahan air pasang

Dibangun di bagian sungai yang dipengaruhi pasang-surut air laut untuk mecegah masuknya air asin dan menjamin agar aliran air sungai senantiasa dalam kondisi normal.

c. Bendung penyadap

Digunakan untuk mengatur muka air sungai agar memudahkan penyadapan air untuk kebutuhan irigasi, pembangkit listrik, dan sebagainya.

b. Jenis bendung berdasarkan tipe konstrusinya, yaitu sebagai berikut: 1) Bendung tetap

Bendung ini tidak dapat mengatur tinggi dan debit air sungai. 2) Bendung gerak

Bendung ini dapat dipergunakan untuk mengatur tinggi dan debit air sungai dengan pembukaan pintu-pintu air yang terdapat pada bendung tersebut.

3) Bendung kombinasi

Bendung ini berfungsi ganda, yaitu sebagai bendung tetap dan bendung gerak.

Desain bangunan bendung sendiri memiliki berbagai macam bentuk ditinjau dari peletakannya, antara lain:

a. Bandung Cerucut Sederhana

Umumnya digunakan di desa karena pembuatannya dapat dilakukan sendiri oleh masyarakat dan biayanya murah. Bendung cerucut tersusun dari kayu atau bambu yang disusun sebagai tubuh bendung dan sayap bendung.

b. Bendung Bronjong

Sama seperti bendung cerucut, bendung bronjong dapat diterapkan di daerah pedesaan karena mudah dan tidak mahal. Material penyusunannya berupa bronjong kawat yang diisi batu kali.

c. Bendung Tyrol

Umumnya digunakan untuk penyadapan air sungai, bendung Tyrol hanya cocok digunakan untuk sungai yang angkutan sedimennya didominasi fraksi kasar (batu gelundung) dan fluktuasinya tinggi. d. Bendung Pelimpah Mercu Bulat

Salah satu model bendung yang sering dijumpai, bendung pelimpah mercu bulat dapat diterapkan pada sungai yang tidak rawan gerusan dan material yang hanyut disungai berfluktuasi. e. Bendung Pelimpah Tipe Gergaji

Model ini tidak cocok untuk diterapkan pada sungai yang angkutan material dapat sungainya besar-besar (batu gelundung, gelombang kayu besar) karena kontruksinya yang ramping.

f. Bendung Gerak dengan Pintu

Bendung gerak digunakan jika debit air sungai tidak bisa dilewatkan dengan aman melalui bendung tetap. Selain itu, bendung gerak dengan pintu umumnya diletakkan pada sungai yang kemiringannya relatif kecil atau datar.

g. Bendung Karet

Merupakan alternatif desain bendung jika model bendung lain tidak dapat mencegah ancaman banjir. Bendung karet dibangun dilokasi yang sedimentasinya tidak terlalu berat sehingga tidak menggagu mekanisme kembang-kempis karet.

Komponen bendung yang menjadi penyusun utama bangunan bendung sehingga dapat menjalankan fungsi bendung secara ideal adalah:

a. Mercu bendung

Mercu bendung merupakan salah satu komponen bendung yang memiliki fungsi utama pada bendung. Mercu bendung di bangun melintang pada sungai yang berfungsi untuk menaikan muka air. Secara umum, mercu bendung dibangun dengan konstruksi beton dan pasangan batu.

b. Sayap Bendung

Sayap bendung merupakan bangunan yang berfungsi untuk mengarahkan arus air sungai mercu bendung sehingga tidak terjadi aliran samping yang berpotensi menggerus tebing pondasi tubuh bendung. Sayap bendung ini terdapat pada kedua sisi mercu (mengapit mercu). Untuk menjaga stabilitas mercu bendung, sayap bendung difungsikan sebagai penahan tanah dalam mengamankan bendung mengamankan bendung dari longsoran tebing.

c. Kolam Olak

Air yang jatuh dari mercu bendung memiliki perubahan kecepatan aliran air yang diakibatkan kemiringan mercu bendung. Perubahan tersebut dapat menimbulkan penggerusan pada dasar sungai. Kolam olak merupakan bangunan yang berfungsi untuk meredam

energi air limpasan dari mercu bendung sehingga kerusakan dasar sungai dapat dihindari.

d. Tanggul

Keberadaan bangunan bendung di sungai akan menyebabkan aliran normal menjadi terganggu, sehingga dapat menimbulkan pola aliran baru di sungai bagian hulu maupun hilir bangunan. Pola tersebut dapat menyebabkan penggerusan di didasar dan tepi sungai. Oleh karena itu perlu untuk dilakukan perlindungan terhadap bagian sungai tersebut dari pengaruh penggerusan. Selain itu, keberadaan tanggul pada sungai akan mampu meningkatkan kestabilan dari alur sungai.

e. Bangunan Pengambilan

Bangunan pengambilan merupakan bangunan yang berfungsi untuk mengambil air dari alur sungai untuk mencukupi kebutuhan air tanaman. Pintu perngambilan merupakan bagian utama dari bangunan pengambilan. Pengaturan jumlah debit air yang dialirkan ke saluran dilakukan dengan pengaturan pintu pengambilan. Selain untuk kepentingan pengaturan jumlah debit air yang masuk ke saluran, pintu pengambilan juga difungsikan sebagai pencegah endapan dan air banjir masuk ke dalam saluran.

f. Bangunan Penguras

Bangunan penguras merupakan bagian dari bendung yang berfungsi mencegah endapan masuk ke dalam saluran irigasi.

Bangunan penguras dilengkapi dengan pintu penguras yanga dibangun sebagai terusan dari tubuh bendung dan terletak di sebelah hilir ambang pintu pengambilan. Tinggi pintu penguras dikondisikan sama dengan tinggi mercu sehingga dapat dilimpaskan air banjir. Ketika endapan yang terdapat di hulu mercu mengganggu jumlah air yang masuk ke pintu pengambilan, maka dilakukan pengurasan dan pembilasan endapan dengan cara pembukaan pintu penguras.

g. Bangunan Ukur

Pengukuran debit air yang masuk ke saluran primer merupakan hal yang perlu dilakuan sehingga pengelolaan air irigasi menjadi efektif. Oleh karena itu pengukuran debit dilakukan lakukan menggunakan bangunan ukur.

h. Bangunan pembilas dan kantong lumpur

Agar sedimen tidak masuk dalam saluran irigasi tindakan pencegahan perlu dilakukan dengan menyediakan kantong lumpur. Kantong lumpur ditempatkan pada bagian awal saluran primer, yaitu setelah pengambilan dari sungai. Pada kantong lumpur, kecepatan aliran dikondisikan cukup rendah sehingga proses pengendapan sedimen menjadi optimal. Pembersihan kantong lumpur dilakukan dengan menggelontorkan air ke kantong lumpur sehingga endapan dapat kembali ke sungai melalui bangunan pembilas.

Berdasarkan kajian mengenai bendung tersebut dapat diketahui bahwa setiap komponen bendung memiliki intensitas keberfungsian yang berbeda pada kompleks bangunan bendung, sehingga dapat berfungsi sesuai perencanaan yang sudah direncanakan. Intensitas keberfungsian tersebut ditunjukan melalui bobot fungsi dan kondisi bendung .

2. Sedimentasi

Sedimentasi adalah proses pengendapan yang dihasilkan oleh proses erosi yang terbawa oleh suatu aliran pada suatu tempat yang kecepatannya lambat atau berhenti. Pada bendung pengendapan terjadi pada hulu bendung. pengendapan yang terjadi dapat mempengaruhi debit air yang masuk ke saluran irigasi. Untuk mengatasi agar endapan berkurang biasanya endapan pada hulu bendung akan dibilas dengan cara membuka pintu pembilas yang ada pada bendung tersebut. Pembilasan biasanya dilakukan saat debit air sungai dalam kondisi besar, hal ini biasanya terjadi pada musim penghujan. Sementara untuk endapan yang yang terbawa masuk dalam saluran pengambilan akan diendapkan pada kantong lumpur dan saat debit banjir tinggi maka endapan akan dibuang melalui pintu penguras. Endapan dikembalikan ke sungai melalui bangunan penguras yang berada di hilir bendung.

3. Debit

Debit adalah suatu koefisien yang menyatakan banyaknya air yang mengalir dari suatu sumber persatuan waktu, biasanya dalam sistem satuan SI besar debit dinyatakan dalam satuan meter kubik per detik (m3/dt)

Untuk memenuhi kebutuhan air irigasi, debit air harus lebih cukup untuk disalurkan ke saluran yang telah disiapkan. Pada dasarnya debit air yang dihasilkan oleh suatu sumber air ditentukan oleh beberapa faktor yaitu:

a. Intensitas Hujan

Curah hujan merupakan salah satu faktor utama yang memiliki komponen musiman yang dapat secara cepat mempengaruhi debit air, dan siklus tahunan. Intensitas hujan juga mempengaruhi dengan karakteristik musim hujan pajang (kemarau pendek), atau kemarau panjang (musim hujan pendek).

b. Penggundulan Hutan

Fungsi utama hujan dalam kaitanya dengan hidrologi adalah sebagai penahan tanah yang mempunyai kelerengan tinggi, sehingga air hujan yang jatuh di daerah tersebut tertahan dan meresap ke dalam tanah untuk selanjutnya akan menjadi air tanah. Air tanah di daerah hulu merupakan cadangan air bagi sumber air sungai. Oleh karena itu hutan yang terjaga dengan baik akan memberi manfaat berupa ketersediaan air pada musim kemarau.

Sebaliknya hutan yang gundul akan menjadi menjadi malapetaka bagi penduduk dibagian hulu maupun hilir. Pada musim hujan, air hujan yang jatuh di atas lahan yang gundul akan menggerus tanah yang kemiringannya tinggi. Sebagian besar air hujan akan menjadi aliran permukaan dan sedikit sekali infiltrasinya. Akibatnya adalah terjadi tanah longsor dan banjir bandang yang membawa kandungan lumpur.

c. Pengalihan Lahan dari Hutan menjadi Lahan Pertanian

Resiko penebangan hutan untuk menjadi lahan pertanian sama besarnya dengan panggundulan hutan. Penurunan debit air sungai dapat terjadi akibat erosi. Selain akan meningkatkan kandungan zat padat tersuspensi (suspended solid) dalam air sungai sebagai akibat dari sedimentasi, juga akan diikuti oleh meningkatnya kandungan hara dalam air sungai.

Pengukuran debit dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu: a. Pengukuran volume air sungai

Biasanya dilakukan untuk aliran air sungai lambat. Pengukuran debit dengan cara ini dianggap paling akurat, terutama untuk debit aliran lambat seperti pada aliran mata air. Cara pengukurannya dilakukan dengan menentukan waktu yang diperlukan untuk mengisi wadah yang telah diketahui volumenya. Prosedur yang biasanya dilakukan untuk pengukuran debit dengan cara pengukuran volume adalah dengan membuat dam kecil atau alat

semacam weir di salah satu badan aliran air yang akan diukur. Gunanya adalah agar aliran air dapat terkonsentrasi pada satu outlet. Ditempat tersebut pengukuran air dilakukan.

b. Pengukuran debit dengan cara mengukur kecepatan aliran dan menentukan luas penampang sungai.

Yaitu pengukuran debit dengan bantuan alat ukur current meter atau sering disebut sebagai pengukuran debit melalui pendekatan velocity-area method, pengukuran ini paling banyak dipraktikan dan berlaku untuk kebanyakan aliran sungai.

c. Pengukuran menggunakan bahan kimia yang dialirkan dalam sungai.

Pengukuran ini sering digunakan untuk jenis aliran airnya tidak beraturan (turbulence). Untuk maksud pengukuran hidrologi. d. Pengukuran debit dengan membuat bangunan pengukur debit.

Persoalan yang paling sering muncul ketika melakukan pengukuran debit sungai mendorong para ahli hidrologi mengembangkan alat atau bangunan pengontrol aliran sungai untuk tujuan pengukuran debit debit. Bangunan tersebut antara lain, weir dan flume. Cara kerja bangunan pengukur debit tersebut diatas adalah dengan menggunakan kurva aliran untuk diubah kedalam aliran air menjadi debit. Perbedaan pemakaian kedua alat tersebut adalah bahwa flume digunakan untuk mengukur debit pada sungai dengan aliran besar, sering disertai banyak sampah atau kotoran lainnya.

Sedangkan aliran air kecil atau dengan ketinggian aliran (h) tidak melebihi 50 cm, biasanya dipakai weir. Aliran yang melewati lempengan weir akan menunjukan besar kecilnya debit di tempat tersebut. Kegunaan utama alat tersebut untuk mengurangi kesalahan dalam menentukan hubungan debit (Q) dan tinggi muka air.

4. AHP (Analytic Hierarchy Process)

AHP adalah suatu metode pengambilan keputusan yang dikembangkan oleh Prof. Thomas L. Saaty. Metode AHP adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan suatu keputusan (decision maker) dari beberapa parameter yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Pada metode ini, suatu permasalahan dipecah menjadi beberapa kelompok parameter dan disusun ke dalam suatu hierarki. Di dalam penelitian ini, permasalahan multikriteria yang merupakan permasalahan penempatan bobot komponen bendung. Penentuan alternatif solusi dapat dibuktikan secara kuantitatif sehingga dapat ditetapkan komponen bendung yang memiliki tingkat kepentingan tertinggi berdasarkan kondisi dan fungsi komponen bendung. Terdapat tiga prinsip yang harus dipenuhi dalam pengambilan keputusan dengan AHP, yaitu:

a. Penyusunan Hierarki

Penyusunan hierarki bertujuan untuk memecah permasalahan kompleks di dalam suatu hierarki. Struktur hierarki dapat dibentuk

berdasarkan ide, pengalaman, ataupun pendapat orang lain (saaty, dalam Paryogi 2015). Struktur hierarki tersebut tersusun oleh beberapa kriteria yang dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan. Setelah kriteria ditetapkan, langkah selanjutnya adalah menentukan alternatif atau pilihan penyelesaian masalah.

Gambar 1. Struktur Hierarki

b. Penilaian pembobotan untuk membandingkan elemen-elemen

Penilaian prioritas dari setiap elemen dilakukan apabila proses penyusunan hierarki telah tersusun dengan baik, penilaian menggunakan perbandingan berpasangan (pairwise comparison) antar parameter pada setiap elemen berdasarkan tingkat kepentingan relatifnya. Perbandingan tiap elemen dinyatakan dalam bentuk angka-angka yang menunjukan skala penilaian (tabel 1).

Tabel 1

Skala Penilaian Perbandingan Berpasangan AHP Intensitas

Prioritas Definisi Penjelasan

1 Kedua elemen sama penting Dua elemen menyumbang sama besar pada sifat itu 3 Elemen yang satu sedikit lebih

penting dibanding elemen lain

Pengalaman dan pertimbangan sedikit menyokong satu elemen diatas yang lain 5 Elemen yang satu lebih penting

dibanding elemen lain

Pengalaman dan pertimbangan dengan kuat menyokong satu elemen diatas yang lain 7 Elemen yang satu lebih sangat

penting dibanding elemen lain

Satu elemen disokong dengan kuat dan dalam praktek terlihat dominan

9 Elemen yang satu mutlak penting dibanding elemen lain

Bukti yang menyokong elemen satu dengan yang lain memiliki penegasan tertinggi yang mungkin menguatkan

2,4,6,8 Nilai-nilai diantara dua pertimbangan yang berdekatan

Kompromi dibutuhkan dalam dua pertimbangan

Kebalikan Jika elemen A dibandingkan elemen B menggunakan salah satu angka diatas, maka perbandingan B dengan I mempunyai nilai kebalikannya.

Sumber: Saaty, dalam Paryogi(2015)

Dalam tahapan ini, dilakukan perbandingan antara parameter-parameter yang terkait. Perbandingan dilakukan dengan skala 1-9 ke kiri dan kanan, dimana angka yang lebih besar disalah satu sisi menentukan tingkat kepentingan lebih tinggi pada parameter yang berada di sisi tersebut. Jika perbandingan bernilai 1, maka kedua kriteria memiliki kepentingan yang sama.

c. Penyusunan matriks dan uji konsistensi

Apabila proses pembobotan telah selesai, langkah berikutnya adalah normalisasi bobot tingkat kepentingan pada tiap-tiap elemen pada hierarkinya masing-masing.

Sebelum melakukan penetapan prioritas, sebelumnya dilakukan terlebih dahulu uji konsistensi. Uji konsistensi dilakukan menggunakan tolak ukur CI (Consistency Index) Berbanding RI (Ratio Index) atau CR (Consistency Ratio). Ratio index (RI) yang digunakan untuk matriks perbandingan berpasangan adalah sebagai berikut:

Tabel 2

Tabel Indeks Konsistensi Random (RI) Urutan

Matriks 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 RI 0,00 0,00 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 Sumber: Saaty, dalam Paryogi(2015)

Ketidak konsistenan pendapat dianggap dapat diterima bila nilai CR lebih kecil dari 10% (CR < 10%). Jika CR > 10% maka terdapat ketidak konsistenan saat menetapkan skala perbandingan berpasangan pada kriteria. Jika hal ini terjadi, dapat dipastikan solusi hasil metode AHP menjadi tidak berguna (Saaty, dalam Paryogi 2015).

Uji konsistensi terlebih dahulu dilakukan dengan menyusun tingkat kepentingan relatif pada masing-masing kriteria atau alternatif yang dinyatakan sebagai bobot relatif ternomalisasi (normalized

relative weight). Bobot relatif yang dinormalkan ini merupakan suatu bobot nilai relatif untuk masing-masing elemen pada setiap kolom yang dibandingkan dengan jumlah masing-masing elemen (Bagas Mahardika Abri Putra, 2016).

Dalam pembobotan tingkat kepentingan atau penilaian perbandingan berpasangan ini berlaku hukum reciprocal axiom, artinya apabila suatu elemen A dinilai lebih esensial (5) dibandingkan dengan elemen B, maka B lebih esensial 1/5 dibandingkan dengan elemen A. Apabila elemen A sama pentingnya dengan B maka masing-masing bernilai 1.

Tabel 3

Penjumlahan Bobot Relatif Kriteria / Alternatif A B C N A 1 nr12 nr13 nrik B nr21 1 nr23 nr2k C nr31 nr32 1 nr3k N nrbk nrbk nrbk 1 ∑ nr11-bk nr12-bk nr13-bk nrik-bk

Maka bobot relatif ternormalisasi adalah: Tabel 4

Bobot Relatif Ternormalisasi Kriteria / Alternatif A B C N A 1/ nr11-bk nr12/ nr12-bk nr12/ nr13-bk nr1k / nrik-bk B nr21/ nr11-bk 1/ nr12-bk nr23/ nr13-bk nr2k/ nrik-bk C nr31/ nr11-bk nr32/ nr12-bk 1 / nr13-bk nr3k/ nrik-bk N nrbk/ nr11-bk nrbk/ nr12-bk nrbk/ nr13-bk 1 / nrik-bk

Selanjutnya dicari eigen faktor hasil normalisasi dengan merata-rata penjumlahan dari tiap baris matriks diatas.

Tabel 5

Perhitungan Bobot Eigen Faktor

Kriteria / Alternatif A B C N Eigen Faktor Xn A 1/ nr 11-bk nr12/ nr12-bk nr12/ nr13-bk nr1k / nrik-bk ∑ baris A / 4 B nr 21/ nr11-bk 1/ nr12-bk nr23/ nr13-bk nr2k/ nrik-bk ∑ baris B / 4 C nr 31/ nr11-bk nr32/ nr12-bk 1 / nr13-bk nr3k/ nrik-bk ∑baris C / 4 N nr bk/ nr11-bk nrbk/ nr12-bk nrbk/ nr13-bk 1 / nrik-bk ∑ baris N / 4

Selanjutnya tentukan nilai CI (Consistensy Index) dengan mengunakan persamaan:

……….(1) Dengan :

CI = Konsistensi indeks

λ maksimum = Nilai maksimum Eigen

n = Jumlah kriteria

Dimana CI adalah indeks konsistensi dan λ maksimum adalah nilai eigen terbesar dari matriks berordo n. Nilai eigen terbesar adalah jumlah hasil kali perkalian jumlah kolom dengan eigen factor utama, yang dapat diperoleh dengan persamaan:

Dengan:

λ maksimum = Nilai maksimum eigen

∑nrb,k-bk = Jumlah nilai matriks bobot relative Xn = Eigen faktor

Setelah memperoleh nilai λ maksimum selanjutnya dapat ditentukan nilai CI. Apabila nilai CI bernilai nol (0) berarti matriks konsisten. Jika nilai CI yang diperoleh lebih besar dari 0 (CI>0) selanjutnya diuji batas ketidak konsistenan yang diterapkan oleh Saaty. Pengujian diukur dengan menggunakan Consistency Ratio (CR), yaitu nilai indeks, atau perbandingan antara CI dan RI

………..(3) Dengan :

CR = Konsisten Rasio CI = Konsistensi Indeks RI = Random Indeks

Nilai RI yang digunakan sesuai ordo n matriks. Apabila CR matriks lebih kecil dari atau 10% (0,1) berarti bahwa ketidak konsistensian pendapat masih dianggap diterima.

d. Penetapan prioritas dan sintetis pada masing-masing hierarki Penetapan prioritas dan sintesis pada tiap-tiap hierarki dilakukan melalui proses iterasi (perkalian matriks). Langkah pertama yang dilakukan adalah mengubah bentuk fraksi nilai-nilai pembobotan pada matriks sebelumnya kedalam bentuk desimal. Setelah itu,

lakukan iterasi 1 dengan mengkuadratkan matriks pada langkah pertama. Selanjutnya jumlahkan akan dalam matriks menurut barisnya. Langkah berikutnya adalah melakukan iterasi 2 pada matriks lainnya, kemudian jumlahkan kembali hasil perkalian silang matriks berdasarkan baris.

Selanjutnya dihitung selisih antara vector matriks 1 dan 2 dalam iterasi 2. Lakukan iterasi untuk metriks 3. Langkah ini diulang, hingga nilai selisih antar iterasi tidak mengalami perubahan (= 0), nilai iterasi yang diperoleh tersebut selanjutnya menjadi urutan prioritas.

e. Pengambilan atau penetapan keputusan

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengakumulasi nilai atau bobot global yang merupakan nilai sensitivitas masing-masing elemen.

5. Pengambilan Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh objek yang akan diteliti. Apa yang dipelajari dari sempel, kesimpulanyan akan dapat diberlakukan untuk objek yang diteliti. Untuk itu sampel yang diambil dari objek yang diteliti harus betul-betul mewakili si objek tersebut.

Pengambilan sempel dalam penelitian ini dengan melakukan survei di lapangan dan hasil survei itu dimasukan kedalam formulir survei yang sudah disediakan oleh peneliti.

B. Tinjauan Pustaka

1. Permasalahan utama dari sistem sungai adalah kurangnya deteksi dini terhadap penurunan kinerja sungai secara menyeluruh. Untuk itu penting dilakukan suatu penyusunan disain kriteria yang digunakan untuk menilai kinerja sungai dari segi fungsi bangunan sebagai pematus banjir. Hasil penelitian yang dilakukan di sungai Pepe Baru dengan menggunakan metode Analytical Hierarcy Proses (AHP) dalam menetapkan bobot komponen, didapat bahwa kondisi sungai Pepe Baru berdasarkan struktur bangunan prasarananya adalah 83,71% dan termasuk dalam kategori BAIK, dengan kondisi bangunan pelindung 85,82%, bangunan pengaturan 78,49% dan bangunan pendukung 87,66% (Bagas Mahardika Abri Putra, 2016).

2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Paryogi (2015) tentang Model Penetapan Prioritas Rehabilitasi Berbasis Metode Analytical Hierarcy Process (AHP) Studi Kasus Di Wilayah Kerja UPT Pengairan Kalisat Kabupaten Jember. Bobot kondisi komponen bendung berbasis metode AHP mendapatkan bobot komponen mercu (39,4591%), sayap bendung (15,3542%), bangunan pengambilan (11,4412%), tanggul (11,2638%), bangunan ukur dan saluran ukur (11,1269%), bangunan penguras (6,23154%), kolam olak (2,2270%), dan bangunan pembilas dan kantong lumpur 2,4744%) dengan konsistensi rasio 7,6% (≤10%). Sedangkan bobot fungsi komponen bendung berbasis AHP mendapatkan bobot komponen mercu (39,6998%), sayap bendung

(15,4915%), bangunan Pengambilan (14,2897%), bangunan ukur dan saluran ukur (10,8678%), tanggul (9,0437%), bangunan penguras (6,0495), bangunan pembilas dan kantong lumpur (2,3309%), dan kolam olak (2,2270%) dengan konsistensi rasio 6,4% (≤10%). Pengujian penetapan nomor pioritas rehabilitasi bendung berdasarkan penilaian kondisi dan keberfungsian komponen bendung berbasis AHP sama dengan penetapan nomor prioritas rehabilitasi bendung berbasis penilaian juru pengairan dengan koefisien korelasi spearman 0,863445 dan nilai Z hitung sebesar 5,034708.

C. Rumusan Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan kajian teori sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, maka hipotesis atau dugaan sementara yang diajukan dalam penelitian ini yaitu bahwa Bendung Pekatingan mengalami penurunan kinerja, karena faktor debit banjir yang tidak menentu (fluktuatif) dan terjadi kerusakan pada bangunan prasaranannya.

25

A. Desain Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian diskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Sedangkan pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang berlandaskan pada filsafat positifme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisa data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

B. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Bendung Pekatingan Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah.

C. Jadwal Penelitian/Time Schedule

Jadwal penelitian dilaksanakan berdasarkan mulainya pengerjaan skripsi hingga berahir pada seminar hasil dari laporan hasil penelitian dilaksanakan. Jadwal penelitian/Time Schedule dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6 Time Schedule

No Kegiatan

Bulan/Minggu

Februari Maret April Mei Juni

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 Persiapan 2 Pengumpulan Data 3 Penyusunan Proposal 4 Seminar Proposal 5 Analisa Data 6 Penulisan Laporan 7 Seminar Hasil D. Alat Penelitian

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Alat pengumpulan data

Alat pengumpulan data digunakan untuk mendapatkan data primer dilapangan. Alat yang diperlukan untuk mengumpulkan data fisik antara lain:

a. Meteran gulung (pita ukur) b. Alat tulis untuk mencatat data

2. Alat Pengelolaan Data

Alat pengolahan data digunakan untuk mengolah data mentah dan sekunder agar menjadi data yang siap disajikan. Alat yang digunakan berupa software, antara lain:

a. Microsof Office 2007, untuk pengolahan data secara umum dan pembuatan laporan

b. Google Maps untuk mengambil peta lokasi

c. AutoCAD 2007 untuk membuat denah Bendung Pekatingan.

E. Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian dikelompokan kedalam dua kategori yaitu data primer dan data sekunder. Data yang dikumpulkan perlu diolah lebih lanjut sesuai dalam peruntukannya, agar dapat menghasilkan kesimpulan yang diharapkan.

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, melalui proses pengamatan langsung dan pengumpulan langsung. Data primer yang diperlukan pada penelitian ini antara lain: 1. Data fisik bendung meliputi ukuran bendung dan jenis bangunan

Bendung Pekatingan.

2. Data fisik bangunan prasarana bendung meliputi kondisi visual dari bangunan prasarana Bendung Pekatingan.

Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan, melainkan melalui data-data yang dikumpulkan peneliti

sebelumya. Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain :

1. Data teknis Bendung Pekatingan 2. Peta lokasi Bendung Pekatingan.

3. Informasi mengenai kualitas struktur bangunan bendung yang didapatkan dari studi literatur.

Setelah data primer dan sekunder diperoleh, maka dilakukan pengolahan data untuk memperoleh komponen bangunan bendung yang ada di Bendung Pekatingan. Setiap komponen tersebut diolah untuk mengetahui funggsi dan kondisi Bendung Pekatingan, khususnya yang berkaitan dengan kinerja bendung.

F. Analisis Data

Analisa data dilakukan dengan mengujicobakan teknik penilaian kondisi dan fungsi bangunan bendung pada Bendung Peketingan. Penilaian dilakukan dengan memberi nilai pada masing-masing kriteria yang telah disusun berdasarkan metode AHP dengan penyusunan hierarki berdasarkan pendapat bersama peneliti dengan pihak UPT sebagai pihak ahli , untuk kemudian diolah sesuai dengan metode AHP. Setelah didapat bobot komponen bendung. Data hasil penelitian dimasukan kedalam hasil analisa komponen kinerja bendung. Hasil akhir akan berupa kondisi kinerja Bendung Pekatingan berdasarkan kondisi dan fungsi bangunannya.

Tahapan dalam menganalisa data yaitu: 1. Survei bendung

Survei bendung dilakukan untuk mengidentifikasi komponen dari kinerja, kondisi dan keberfungsian bendung. Identifikasi komponen dilakukan dengan mengisi formulir penilaian bendung yang sudah disusun oleh peneliti.

Tabel 7

Perhitungan Survei Bendung

Komponen Bendung Dimensi Luas Total Jenis Kerusakan K e rus a k a n Persentase Kerusakan Total Kerusakan Persentase Penilaian Kondisi Bangunan Panjang Lebar (i) (p) (l) (L) (%) KS (%) (1) (2) (3) (4) : (2)*(3) (5) (6) (7) : (6)/(4)*100 (8) : K1+K2+K3 (9) : !00-(8) Mercu Runtuh K1 Bocor K2 Lapisan Terkelupas K3 Bangunan Pengambilan Runtuh K1 Bocor K2 Lapisan Terkelupas K3 Bangunan Penguras Runtuh K1 Bocor K2 Lapisan Terkelupas K3 Bangunan Pembilas Runtuh K1 Bocor K2 Lapisan Terkelupas K3 Kantong Lumpur Runtuh K1 Bocor K2 Lapisan Terkelupas K3 Tabel 8

Perhitungan Survei Keberfungsian Bendung

Komponen

Bendung Indikator Keberfungsian

Keberfungsian (F) Skor F Bobot AHP FxBobot <20% +40% +75% >90%

(i) (Fi) (Di) (FixDi)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) : (4)*(5)

Debit Kemampuan mengairi daerah irigasi Sedimen Kemampuan pengaturan sedimen Mercu Kemampuan menaikan muka air sungai Bangunan

Pengambilan Pengaturan air yang masuk ke saluran Bangunan

Penguras Pengurasan lumpur di hulu mercu Bangunan

Pembilas Pembuangan endapan di kantong lumpur Kantong

Lumpur Pengendapan endapan sungai Jumlah

Kondisi Komponen : ∑ (5) / ∑ (4)

F AHP

Tabel 9

Perhitungan Survei Kondisi Bendung Komponen Bendung Kerusakan

Komponen Skor KS Bobot AHP KS x Bobot AHP

(i) (Ki) (Ci) (Ki x Ci)

(%) (1) (2) (3) (4) (5) : (3)*(4) Mercu Debit Sedimen Bangunan Pengambilan Bangunan Penguras Bangunan Pembilas Kantong Lumpur Jumlah

Kondisi Komponen : ∑ (5) / ∑ (4) K AHP Uraian

2. Penentuan bobot komponen bendung.

Penentuan bobot komponen bendung dilakukan menggunakan metode AHP (Analytic Hierarchy Process). Penentuan bobot komponen bendung berbasis metode AHP dilakukan dengan menentukan skor pada matriks berpasangan (Pairwise comparison), Penentuan skor diambil bersama pihak UPT Kutoarjo dan Mantri Pengairan yang menangani Bendung Pekatingan.

3. Penilaian kinerja, kondisi dan fungsi komponen bendung

Penilaian dilakukan dengan menganalisa data hasil pengamatan yang diperoleh dilapangan dan perhitungan bobot komponen bendung dengan metode AHP yang telah dilakukan untuk memperoleh nilai sebernarnya dari Bendung Pekatingan.

G. Bagan Alir Penelitian

TIDAK

YA

Gambar 4. Bagan Alir Penelitian

Survei Bendung

Penilaian Kondisi dan Fungsi Komponen Bendung

Penentuan Bobot Kondisi dan

Fungsi Komponen Bendung

Uji Konsistensi CR ≤ 10% Selesa Penilaian Perandingan Berpasangan

Penilaian Persentase Kondisi dan Fungsi

Komponen Bendung

Solusi Penanganan Kerusakan pada Bendung MULAI Penentuan Komponen: 1. Debit 2. Sedimen 3. Mercu 4. Bangunan Pengambilan 5. Bangunan Penguras 6. Kantong Lumpur 7. Bangunan Pembilas

32

A. Data dan Hasil Analisis

Data penelitian didapat dari pengamatan visual dan studi pustaka. Pengamatan visual diperlukan untuk mengetahui kondisi sebenarnya dari komponen bendung di lapangan. Studi pustaka diperlukan untuk menentukan kriteria-kriteria yang diperlukan untuk melakukan penilaian kondisi bendung, khususnya berdasarkan struktur bangunan bendung. Data visual diambil di Bendung Pekatingan yang berlokasi di Desa Butuh, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Langkah-langkah dalam penelitian ini mengacu pada desain kriteria penilaian kondisi bendung yang disusun oleh Prayogi (2015).

B. Komponen Kinerja Bendung

Komponen kinerja bendung adalah suatu yang menjadi faktor yang menunjang kinerja dari suatu bendung, yang berfungsi untuk perbaikan, pengaturan, pemanfaatan maupun pemeliharaan bendung. Komponen kinerja bendung sebagai indikator kondisi bendung dibagi menjadi tujuh komponen, yaitu Debit, Sedimen, Mercu, Bangunan Pengambilan, Bangunan Pembilas, Kantong Lumpur, dan Bangunan Penguras.

Pemilihan komponen ini didasarkan atas faktor yang dominan terhadap kinerja dan kondisi bendung, kemudahan dalam pengamatan

visual di lapangan dan keberadaan komponen bendung yang mudah ditemui pada bendung-bendung di Indonesia.

Tabel 10

Komponen Penyusun Kinerja Bendung

No Komponen 1 Debit 2 Sedimen 3 Mercu 4 Bangunan Pengambilan 5 Bangunan Pembilas 6 Kantong Lumpur 7 Bangunan Penguras

Sumber :Survei Lapangan

C. Kriteria Penilaian Fungsi dan Kondisi Bendung

Kriteria penilaian kondisi bendung dibuat untuk masing-masing komponen bendung. Kriteria pada masing-masing komponen bendung kemudian dikelompokan berdasarkan tinjauan kerusakan struktur komponennya, yang disebut Indikator. Setiap indikator memiliki beberapa kondisi yang dapat dibedakan menjadi tiga kriteria kerusakan yang disajikan pada tabel 11.

Tabel 11

Kriteria Kerusakan Struktur Komponen Bendung

Kriteria Uraian

Runtuh Struktur aset tidak utuh, sebagian terlepas dari struktur

asset

Bocor Struktur aset utuh, terdapat kerusakan berupa kebocoran

pada struktur aset.

Lapisan Terkelupas Struktur aset utuh, terdapat retakan atau lapisan terkelupas

pada struktur aset. Sumber :Skripsi Paryogi (2016)

Penilaian kerusakan pada jenis bocor dan lapisan terkelupas dilakukan dengan melihat presentase luas kerusakan dari luas desain awal bangunan. Sedangkan pada jenis kerusakan runtuh, merupakan persentase panjang bangunan yang rusak dari total panjang bangunan. Kriteria penilaian kerusakan strukur komponen bendung diambil berdasarkan OP-01 (Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Nomor, 05/SE/D/2OP-016). Setelah persentase kerusakan di analisa, hasil dari analisa tersebut kemudian dimasukan dalam klasifikasi kondisi komponen. Klasifikasi kondisi komponen mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2012.

a. Kondisi Aset

Penilaian kondisi aset dilakukan dengan memisahkan komponen-komponen bendung sehingga bendung dapat dinilai per komponen-komponen aset. Penilaian kondisi banyak bergantung pada pengamatan visual (foto berwarna). Penggunaan foto yang menggambarkan kelas kondisi bendung tersebut dapat meminimalkan subjektifitas dalam menilai

kondisi aset. Klasifikasi kondisi aset di Indonesia disajikan pada tabel 12.

Tabel 12

Klasifikasi Kondisi Komponen Aset Kondisi Skor Presentase

Kerusakan Uraian

Baik 4 < 10% Aset menujukan kerusakan yang kecil, diperlukan pemeliharaan rutin atau perbaikan kecil.

Rusak

Ringan 3 10%-20%

Aset pada kondisi rata-rata parah, diperlukan pemeliharaan Berkala atau perbaikan kecil.

Rusak

Sedang 2 21%-40%

Aset pada kondisi parah, pelayanan masih dapat dilakukan, membutuhkan pekerjaan pemeliharaan cukup besar. Rusak Berat 1 > 40%

Aset yang mengalami kerusakan parah, permasalahan struktur serius, pelayanan tidak dapat dilakukan sepenuhnya. diperlukan perbaikan besar atau penggantian.

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007

b. Fungsi Aset

Hasil yang diharapkan dari pekerjaan pemeliharaan adalah keberfungsian aset. Penilaian keberfungsian aset dimaksudkan untuk menunjukan bagaimanan aset dapat berfungsi sesuai dengan rencana dan pengaruh keberfungsian aset terhadap kinerja sistem irigasi. Klasifikasi keberfungsian aset di Indonesia disajikan pada tabel 13.

Tabel 13

Klasifikasi Keberfungsian Komponen Aset

Kondisi Skor Presentase

Keberfungsian Uraian

Baik 4 > 80% Aset mempunyai keberfungsian lebih dari 80% ; seluruh daerah layanan terfasilitasi.

Cukup 3 80%-40%

Aset mempunyai keberfungsian antara 40% sampai 80% ; kesulitan dalam pembagian air, namun masih dapat teratasi dengan giliran.

Kurang 2 20%-40%

Aset mempunyai keberfungsian antara 20% sampai 40% , giliran pembagian air tdak mencukupi kebutuhan.

Tidak

Berfungsi 1 <20 % Aset tidak berfungsi, daerah layanan tidak terairi.

D. Pembobotan Kriteria Penilaian Kondisi dan Fungsi Bendung

Setelah kriteria penilaian bendung disusun, perlu dilakukan pemberian bobot untuk masing-masing komponen. Pemberian bobot dilakukan berdasarkan pengaruh struktur komponen tersebut terhadap keseluruhan kondisi bendung. Struktur komponen yang diberikan pembobotan pada setiap sub komponen yang menyusun keseluruhan kondisi komponen. Pembobotan dilakukan dengan menggunakan metode AHP (Analytic Hierarchy Process), yaitu metode pengambilan keputusan berdasarkan parameter (Kriteria) yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Perhitungan AHP dilakukan dari indikator pada suatu struktur yang telah ditentukan sebelumnya.

1. Perhitungan AHP

AHP (Analytic Hierarchy Process) merupakan metode yang digunakan dalam pengambilan keputusan (decision making) berdasarkan parameter kualitatif maupun kuantitatif. Prinsip dari AHP adalah penggunaan matriks pairwise comparison (matriks perbandingan berpasangan) untuk menghasilkan bobot relatif antara dua kriteria. Kriteria tersebut kemudian dibandingkan dengan kriteria lainnya dalam hal seberapa penting atau berpengaruh terhadap tujuan yang akan dicapai.

Pada kriteria penilaian ini, perhitungan AHP digunakan pada komponen yang menyusun kinerja bendung. Bobot yang diperoleh dari perhitungan AHP pada masing-masing komponen kemudian

dikalikan dengan bobot dari penilaian kondisi bangunannya. Semua bobot ditulis dalam bentuk persentase (%).

Berikut adalah perhitungan AHP dalam menentukan bobot masing-masing komponen pada komponen bendung:

a. Melakukan perbandingan berpasangan (pairwise comparison) antar parameter.

Dalam tahapan ini, dilakukan perbandingan antara parameter-parameter yang terkait. Perbandingan dilakukan dengan skala 1-9 ke kiri dan kanan, dimana angka yang lebih besar disalah satu sisi menentukan tingkat kepentingan lebih tinggi pada parameter yang berada di sisi tersebut. Jika perbandingan bernilai 1, maka kedua kriteria memiliki kepentingan yang sama.

Gambar 5. Skala Pairwise Comparison antara Dua Kriteria Pada kriteria kinerja bendung, ada tujuh parameter utama (komponen) yang dihitung sesuai dengan tabel 10. Parameter tersebut kemudian dilakukan perbandingan berpasangan untuk mendapatkan presentase bobot dari setiap parameter yang menyusun kinerja suatu bendung. Dalam penentuan skala Pairwise Comparison dalam penelitian ini penulis berkerja sama dengan pihak UPT Wilayah Kutoarjo dan Mantri Pengairan yang

bertugas di Bendung Pekatingan untuk menentukan skala Pairwise comparison antar komponen.

Tabel 14

Hasil Pairwise Comparison Kinerja Bendung

No Perbandingan Skala 1 D vs M 3 terhadap D (kiri) 2 D vs S 5 terhadap D (kiri) 3 D vs BA 5 terhadap D (kiri) 4 D vs BB 7 terhadap D (kiri) 5 D vs KL 9 terhadap BK (Kiri) 6 D vs BK 7 terhadap D (kiri) 7 S vs M 5 terhadap M (kanan) 8 S vs BA 3 terhadap BA (kanan) 9 S vs BB 3 terhadap S (kiri) 10 S vs KL 7 terhadap S (kiri) 11 S vs BK 3 terhadap S (kiri) 12 M vs BA 3 terhadap M (Kiri) 13 M vs BB 7 terhadap M (kiri) 14 M vs KL 9 terhadap M (kiri) 15 M vs BK 5 terhadap M (kiri) 16 BA vs BB 5 terhadap BA (kiri) 17 BA vs KL 7 terhadap BA (kiri) 18 BA vs BK 3 terhadap BA (kiri) 19 BB vs KL 3 terhadap BB (kiri) 20 BB vs BK 1 terhadap BB (kanan) 21 KL vs BK 3 terhadap BK (kiri) Sumber: Lampiran 1 Catatan : BA : Bangunan Pengambilan BB : Bangunan Pembilas BK : Bangunan Penguras D : Debit KL : Kantong Lumpur M : Mercu S : Sedimen

Setelah itu data hasil perbandingan berpasangan kemudian dimasukan kedalam perhitungan matriks penjumlahan bobot relatif dari kinerja bendung.

Tabel 15

Matriks Penjumlahan Bobot Relatif Kinerja Bendung. Kriteria / alternatif D S M BA BK BB KL D 1.00 5.00 3.00 5.00 7.00 7.00 9.00 S 0.20 1.00 0.20 0.33 3.00 3.00 7.00 M 0.33 5.00 1.00 3.00 5.00 7.00 9.00 BA 0.20 3.00 0.33 1.00 3.00 5.00 7.00 BK 0.14 0.33 0.20 0.33 1.00 1.00 3.00 BB 0.14 0.33 0.14 0.20 1.00 1.00 3.00 KL 0.11 0.14 0.11 0.14 0.33 0.33 1.00 ∑ 2.13 14.81 4.99 10.01 20.33 24.33 39.00 Sumber: Perhitungan

b. Mengubah matriks penjumlahan bobot relatif menjadi ternormalisasi.

Setiap nilai pada matriks perlu dinormalisasikan dengan cara menbagi nilai relatif (nrbk) tersebut dengan jumlah nilai relatif tiap kolom. Misalkan pada Tabel 15.didapat nr13 = 3, maka untuk menormalisasikan (nbk) perlu dibagi dengan penjumlahan kolom 3 sehingga: n13 = = =0.60

Normalisasi dilakukan pada setiap nilai relatif sehingga didapat hasil pada Tabel 16.

Tabel 16

Matriks Penjumlahan Bobot Ternormalisasi Kriteria / alternatif D S M BA BK BB KL D 0.47 0.34 0.60 0.50 0.34 0.29 0.23 S 0.09 0.07 0.04 0.03 0.15 0.12 0.18 M 0.16 0.34 0.20 0.30 0.25 0.29 0.23 BA 0.09 0.20 0.07 0.10 0.15 0.21 0.18 BK 0.07 0.02 0.04 0.03 0.05 0.04 0.08 BB 0.07 0.02 0.03 0.02 0.05 0.04 0.08 KL 0.05 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.03 ∑ 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Sumber: Perhitungan

c. Mencari nilai Eigen dan Bobot Komponen

Nilai Eigen (Xn) didapat dari merata-rata masing-masing baris pada matriks ternormalisasi. Nilai eigen yang didapat kemudian diubah ke dalam persentase dan dikalikan dengan bobot kinerja bendung itu sendiri untuk mendapatkan bobot masing-masing komponen. Misalkan untuk mengetahui bobot komponen debit, maka perlu dicari rata-rata bobot ternormalisasi pada baris pertama dan dikalikan dengan bobot dari debit.

(XD) =

=

Bobot Debit = XD x 100% = 0.3958 x 100% = 39.58%

Hasil dari perhitungan nilai eigen dan bobot komponen dapat pada tabel 17.

Tabel 17

Nilai Eigen Dan Bobot Komponen Kinerja Bendung

Kriteria / alternatif D S M BA BK BB KL Eigen Bobot Komponen D 0.47 0.34 0.60 0.50 0.34 0.29 0.23 0.3958 39.58% S 0.09 0.07 0.04 0.03 0.15 0.12 0.18 0.0979 9.79% M 0.16 0.34 0.20 0.30 0.25 0.29 0.23 0.2512 25.12% BA 0.09 0.20 0.07 0.10 0.15 0.21 0.18 0.1422 14.22% BK 0.07 0.02 0.04 0.03 0.05 0.04 0.08 0.0472 4.72% BB 0.07 0.02 0.03 0.02 0.05 0.04 0.08 0.0436 4.36% KL 0.05 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.03 0.0220 2.20% ∑ 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100% Sumber: Perhitungan

d. PerhitunganWeighted Sum Factor (WSF)

Nilai WFS didapat dari penjumlahan hasil perkalian nilai pada baris setiap komponen dengan nilai eigen komponen tersebut.

Tabel 18

Nilai Weighted Sum Factor

No Alternative Kriteria / WSF 1 D 3.18 2 S 0.70 3 M 2.04 4 BA 1.11 5 BK 0.34 6 BB 0.31 7 KL 0.16 Sumber: Perhitungan

Contoh perhitungan Weighted Sum Factor: WSFD =∑ ∑ = ((1.00 x 0.3958)+(5.00 x 0.0979)+(3.00 x 0.2512) +(5.00 x 0.1422) +(7.00 x 0.0472) +(7.00 x 0.0436) +(9.00 x 0.0220) = 3.18

e. Perhitungan Consistency Vector (Vektor Konsisten)

Nilai vektor konsisten dicari dengan membagi nilai WSF dari Setiap komponen dengan nilai eigen komponen tersebut.

Tabel 19

Nilai Consistency Vector

No Kriteria /

Alternative Consistency Vector

1 D 8.04 2 S 7.16 3 M 8.11 4 BA 7.82 5 BK 7.29 6 BB 7.11 7 KL 7.20 Sumber: Perhitungan

Contoh perhitungan vektor konsisten: CVD=

=

f. Perhitungan Lambda (λ)

Untuk mencari nilai λmaksimum dengan membagi jumlah vektor konsister kemudian dibagi dengan banyaknya komponen penyusun dari kinerja bendung.

λ

maksimum = x ∑∑ ∑

= x( )

= 7.53

g. Perhitungan Consistency Index (CI)

Nilai Consistency Index didapat dari hasil pengurangan antara

λ

maksimum dengan banyaknya komponen penyusun kinerjabendung, setelah itu dibagi dengan hasil pengurangan banyaknya penyusun kinerja bendung dengan 1.

CI =

=

= 0.089 h. Menentukan Random Index (RI)

Random Index ditentukan dari tabel indeks konsisten random, penentuan konsisten random berdasarkan banyaknya komponen yang digunakan dalam penyusunan kinerja bendung. Pada kinerja bendung komponen penyusun didapat 7 komponen, berdasarkan jumlah komponen yang ada maka didapat Random Index (RI) 1,32.

Tabel 20

Indeks Konsisten Random

Urutan

Matriks 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RI 0,00 0,00 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49

Sumber: Saaty, dalam Paryogi(2015) i. Perhitungan Cosistensy Ratio (CR)

Nilai Consistensy Ratio (CR) didapat dari hasil pembagian nilai Consistency Index (CI) dengan nilai Random Index (RI).

CR =

=

= 0.067

Nilai CR = 6,7% ≤ 10%, maka ketidak Konsistenan dapat diterima.

2. Distribusi Bobot Komponen

Setelah perhitungan AHP dilakukan pada setiap komponen, maka dapat disusun distribusi bobot komponen. Distribusi bobot komponen pada kriteria penilaian kinerja bendung berdasarkan fungsi dan kondisi bangunan dapat dilihat pada gambar 6.

Pada gambar 6, dapat dilihat bahwa distribusi bobot total adalah 100% yang terletak pada pangkal ranting (Kinerja Bendung). Distribusi bobot total yang 100% tersebut kemudian dibagi ke Debit, Sedimen, Mercu, Bangunan Pengambilan, Bangunan Pembilas, Kantong

Lumpur, Bangunan Penguras sesuai dengan hasil perhitungan bobot menggunakan metode AHP (Analytical Hierarchy Process). Debit memiliki bobot maksimum 39.58%, Sedimen memiliki bobot maksimum 9.79%, Mercu memiliki bobot maksimum25.12%, Bangunan Pengambilan memiliki bobot maksimum 14.22%, Bangunan Penguras memiliki bobot maksimum 4,72%, Bangunan Pembilas memiliki bobot maksimum 4.36%, Kantong Lumpur memiliki bobot maksimum 2.20%.

Gambar 6. Distribusi Bobot Komponen

Debit 39,58% Sedimen 9,79% Mercu 25,12% Bangunan Pengambilan 14,22% Bangunan Penguras 4,72% Bangunan Pembilas 4,36% Kantong Lumpur 2,20% 100% Kinerja Bendung

E. Penilaian Kinerja Bendung Pekatingan

Bendung Pekatingan merupakan salah satu dari beberapa bendung yang ada di DAS Wawar, berlokasi di Desa Butuh, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Bendung ini adalah bangunan bendung yang dibangun melintang pada sungai Bedono untuk mengaliri Daerah Irigasi (DI) Pekatingan kanan dan (DI) Pekatingan kiri dengan area seluas 1223 Ha.

Setelah melakukan pembobotan, maka dilakukan perhitungan kinerja Bendung Pekatingan berdasarkan data dari hasil penelitian dilapangan:

1. Perhitungan kondisi komponen kinerja Bendung Pekatingan.

Nilai kondisi pada komponen kinerja Bendung Pekatingan didapat dari perkalian antara persentase kerusakan komponen Bendung Pekatingan dengan bobot kinerja komponen bendung berdasarkan metode AHP.

Tabel 21

Kondisi Komponen Kinerja Bendung Pekatingan

No Komponen Kerusakan (%) Bobot AHP Bobot Kerusakan 1 Debit 25.03 39.58% 9.91% 2 Sedimen 37.07 9.79% 3.63% 3 Mercu 49.55 25.12% 12.45% 4 Bangunan Pengambilan 29.15 14.22% 4.15% 5 Bangunan Penguras 22.30 4.72% 1.05% 6 Bangunan Pembilas 33.20 4.36% 1.45% 7 Kantong Lumpur 17.27 2.20% 0.38% Total Bobot 100% 33.01% Sumber: Perhitungan

Pada kolom kerusakan komponen di atas, nilai presentase kerusakan didapat dari hasil perhitungan survei dilapangan. Perhitungan kerusakan komponen sendiri dapat dilihat pada lampiran 3. Untuk kolom bobot AHP nilai bobot AHP setiap komponen diambil dari tabel 17.

Nilai bobot kerusakan pada kolom bobot kerusakan didapat dari hasil perkalian antara presentase kerusakan dengan bobot AHP komponen itu sendiri kemudian dibagi seratus.

Bobot Kerusakan Debit = (

) %

= 9.91%

Berdasarkan perhitungan kondisi komponen kinerja Bendung Pekatingan didapat bahwa kondisi kerusakan Bendung Pekatingan sebesar 33.01%. Dari hasil perhitungan, Bendung Pekatingan saat ini dalam keadaan RUSAK SEDANG. Sesuai klasifikasi kondisi komponen pada tabel 12 dimana kondisi komponen Bendung Pekatingan diantara 21%-40%. Dengan uraian kondisi komponen aset parah namun pelayanan masih dapat dilakukan,penanganan aset membutuhkan pekerjaan pemeliharaan cukup besar.

2. Perhitungan keberfungsian komponen kinerja Bendung Pekatingan. Nilai keberfungsian komponen kinerja Bendung Pekatingan didapat dari perkalian antara persentase kerberfungsian komponen Bendung Pekatingan dengan bobot kinerja komponen bendung berdasarkan metode AHP.

Tabel 22

Keberfungsian Komponen Kinerja Bendung Pekatingan

No Komponen Keberfungsian (%) Bobot AHP Bobot Keberfungsian 1 Debit 87.36 39.58% 34.58% 2 Sedimen 84.87 9.79% 8.31% 3 Mercu 76.67 25.12% 19.26% 4 Bangunan Pengambilan 34.90 14.22% 4.96% 5 Bangunan Penguras 75 4.72% 3.54% 6 Bangunan Pembilas 90 4.36% 3.93% 7 Kantong Lumpur 89.60 2.20% 1.97%

Keberfungsian Komponen Kinerja Bendung 100% 76.55%

Sumber: Perhitungan

Pada kolom keberfungsian komponen diatas, nilai presentase keberfungsian komponen didapat dari hasil perhitungan survei dilapangan. Perhitungan keberfumgsian komponen sendiri dapat dilihat pada lampiran 4. Untuk kolom bobot AHP nilai bobot AHP setiap komponen diambil dari tabel 17.

Nilai bobot keberfungsian pada kolom bobot keberfungsian didapat dari hasil perkalian antara presentase keberfungsian dengan bobot AHP komponen itu sendiri yang kemudian dibagi dengan seratus. Bobot keberfungsian Debit = (

)

%= 34.58%

Berdasarkan perhitungan kondisi keberfungsian kinerja Bendung Pekatingan didapat bahwa kinerja keberfungsian Bendung Pekatingan sebesar 76.55%. Sehingga diketahui bahwa keberfungsian komponen

Bendung Pekatingan dalam keadaan CUKUP, sesuai dengan klasifikasi keberfungsian komponen pada tabel 13 dimana keberfungsian komponen Bendung Pekatingan diantara 80%-40%. Dengan uraian dimana aset yang mempunyai keberfungsian antara 40% sampai 80% akan mengalami kesulitan dalam pembagian air, namun masih dapat teratasi dengan sistem giliran.

Untuk mengetahui lebih detail dari kinerja Bendung Pekatingan ditampilkan dalam bentuk grafik, berikut grafik dari kinerja Bendung Pekatingan berdasarkan kondisi dan keberfungsian komponennya.

Gambar 7. Grafik Kinerja Bendung Pekatingan

Dari hasil analisa data yang didapat dari lapangan kondisi Bendung Pekatingan saat ini mengalami penurunan kinerja. Agar kinerja Bendung

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% P er sent a se B o bo t K o m po nen

Komponen Kinerja Bendung

Bobot komponen bendung Kondisi komponen bendung

Keberfungsian komponen bendung

Pekatingan dapat kembali dalam kondisi baik ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, yaitu:

1. Penggantian balok mercu lama dengan yang baru.

Dari hasil survei dilapangan kerusakan mercu mencapai 49,55%, kerusakan tersebut mengakibatkan penurunan kinerja mercu dalam menaikan tinggi muka air. Karena tinggi muka air yang kurang dari elevasi rencana muka air (elevasi mercu), maka menyebabkan debit pengambilan tidak mencukupi untuk mengairi seluruh daerah irigasi.

Gambar 8. Kerusakan pada Mercu 2. Perbaikan kebocoran pada kantong lumpur.

Kerusakan kantong lumpur sebesar 17,27% yang berupa kebocoran pada kantong lumpur menyebabkan debit air yang masuk ke saluran irigasi berkurang dari debit yang sudah ditentukan dan menjadi penyebab daerah irigasi pekatingan tidak sepenuhnya terairi. Agar masalah tersebut dapat diatasi maka perlu dilakukan perbaikan pada kerusakan yang terjadi. Sehingga debit air yang masuk ke saluran irigasi tidak berkurang.

Gambar 9. Kebocoran pada Kantong Lumpur

3. Pengurasan dan pembilasan rutin untuk menghilangkan sedimen.

Kondisi endapan sebesar 39,26% pada hulu bendung dan kantong lumpur menyebabkan berkurangnya tampungan air pada bendung, hal ini dapat menyebabkan berkurangnya kemampuan menampung air pada bendung yang berdapak pada pengairan air irigasi yang tidak mengairi seluruh daerah irigasi di pekatingan. Pembilasan endapan pada hulu bendung dan kantong lumpur harus rutin dilakukan.

Gambar 10. Sedimen di Hulu Bendung 4. Melakukan perbaikan dan penggantian pintu bendung.

Kondisi pintu bendung yang mengalami kerusakan membuat keefektifan pada pengambilan air untuk irigasi terganggu. Salah satu masalah yang terjadi pada bendung pekatingan yaitu kondisi pintu