PENGARUH JENIS KAYU DAN BAGIAN BATANG

TERHADAP SIFAT PENGERINGAN TIGA JENIS KAYU

PERDAGANGAN INDONESIA

FANDI SEPPO MITHA

DEPARTEMEN HASIL HUTAN

FAKULTAS KEHUTANAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

RINGKASAN

Fandi Seppo Mitha. E24050649. Pengaruh Jenis Kayu dan Bagian Batang terhadap Sifat Pengeringan Tiga Jenis Kayu Perdagangan Indonesia. Di bawah bimbingan Prof. Dr. Ir. Imam Wahyudi, MS.

Akhir-akhir ini industri kayu mulai menggunakan kayu hutan tanaman dan perkebunan untuk mengatasi masalah kelangkaan bahan baku. Beberapa jenis kayu yang penggunaannya mulai signifikan adalah balsa (Ochroma lagopus), mangium (Acacia mangium), dan sawo (Manilkara kauki). Melalui penelitian ini diharapkan perbedaan fenomena pengeringan yang terjadi pada kayu balsa (mewakili kayu ber -BJ rendah), mangium (BJ sedang) dan sawo (BJ tinggi) dapat diterangkan dengan jelas.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara mengeringkan ketiga jenis kayu pada berbagai macam suhu tertentu dengan perlakuan yang sama sehingga akan diperoleh gambaran tentang laju penurunan kadar air (KA) harian, serta cacat pengeringan yang mungkin terjadi.

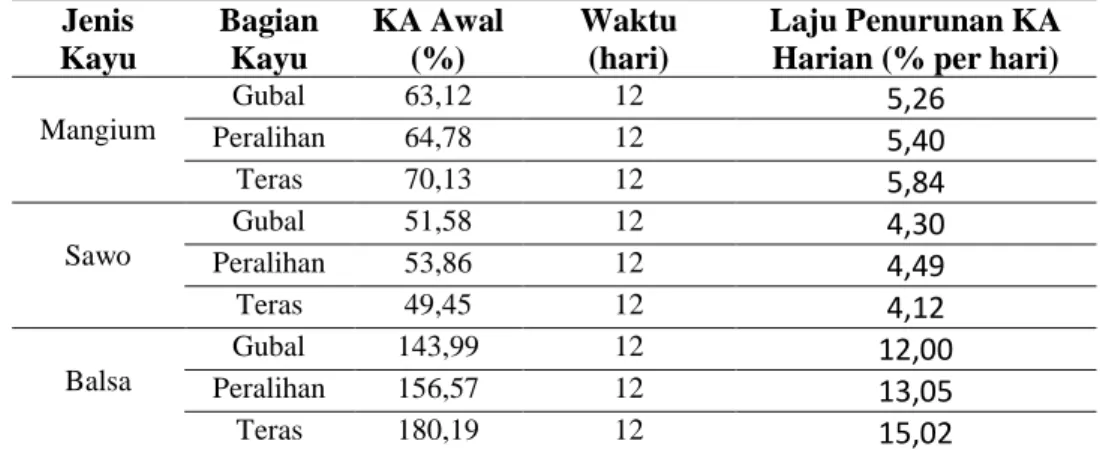

Dari hasil penelitian yang dilakukan terlihat bahwa nilai KA kayu berbanding terbalik dengan BJ kayu serta dipengaruhi sangat nyata oleh bagian batang kecuali pada kayu balsa. Nilai rataan BJ dan KA kayu yang diperoleh pada penelitian ini adalah: 0,81-0,88 dan 49,45-53,86% untuk sawo; 0,43-0,52 dan 63,12-70,13% untuk mangium, serta 0,21-0,29 dan 143,99-180,19% untuk balsa. Laju penurunan KA harian pada sawo dan mangium relatif stabil sampai KA kering tanur, sedangkan pada balsa sangat tinggi sebelum mencapai kadar air kering udara. Adapun besarnya penurunan KA harian ketiga jenis kayu tersebut hingga mencapai kondisi kering udara adalah sebagai berikut: sawo (5,74-6,48% per hari), mangium (9,19-9,96% per hari), dan balsa (43,00-82,57% per hari). Laju penurunan KA harian ketiga jenis kayu tersebut dari kondisi segar ke kondisi kering tanur adalah sebagai berikut: sawo (4,12-4,49% per hari), mangium (5,26-5,84% per hari), dan balsa (12,00-15,02% per hari). Pada pengeringan hingga ke KA kering tanur, bagian batang memiliki pengaruh yang sangat nyata terhadap persentase penurunan KA harian, sedangkan pada pengeringan hingga ke kondisi kering udara, pengaruh bagian batang hanya terlihat pada kayu sawo dan mangium sedangkan pada kayu balsa tidak.

Adapun cacat pengeringan yang ditemukan pada pengeringan ini adalah retak pada bagian ujung dan sisi kayu serta honey-combing. Cacat-cacat ini hanya terdapat pada kayu sawo dan mangium dimana intensitas cacat pada sawo lebih tinggi dibandingkan pada mangium. Cacat pada kayu sawo mulai terjadi pada suhu 50˚C, sedangkan pada kayu mangium retak baru mulai terjadi pada suhu 70˚C. Kayu sawo mengalami keretakan yang ekstrim pada suhu 70˚C, sedangkan kayu mangium pada suhu 80˚C.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa sifat pengeringan dipengaruhi sangat nyata oleh jenis kayu. Laju penurunan KA dari kondisi segar ke kondisi kering tanur dipengaruhi oleh bagian batang, namun tidak demikian halnya dari kondisi segar ke kering udara kecuali pada kayu mangium dan sawo. Perbedaan sifat pengeringan yang terjadi diduga terkait dengan adanya perbedaan porsi dan macam sel penyusun kayu, kandungan ekstraktif, dan tingkat kedewasaan dinding sel kayu (juvenil dan dewasa) yang terdapat dalam contoh uji.

PENGARUH JENIS KAYU DAN BAGIAN BATANG

TERHADAP SIFAT PENGERINGAN TIGA JENIS KAYU

PERDAGANGAN INDONESIA

Skripsi

Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Kehutanan

pada Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor

FANDI SEPPO MITHA

E24053348

DEPARTEMEN HASIL HUTAN

FAKULTAS KEHUTANAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Penelitian : Pengaruh Jenis Kayu dan Bagian Batang Terhadap Sifat Pengeringan Tiga Jenis Kayu Perdagangan Indonesia

Nama : Fandi Seppo Mitha

NRP/NIM : E24053348

Departemen : Hasil Hutan Fakultas : Kehutanan

Menyetujui, Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Ir. Imam Wahyudi, MS. NIP. 19630106 198703 1 004

Mengetahui:

Ketua Departemen Hasil Hutan Fakultas Kehutanan IPB

Dr. Ir. I Wayan Darmawan, MScF NIP. 19660212 199103 1 002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul “Pengaruh Jenis Kayu dan Bagian Batang terhadap Sifat Pengeringan Tiga Jenis Kayu Perdagangan Indonesia” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dengan bimbingan dosen pembimbing dan belum pernah digunakan sebagai karya ilmiah pada perguruan tinggi atau lembaga manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Bogor, Mei 2011

Fandi Seppo Mitha NRP E24053348

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kambang, Sumatera Barat pada tanggal 22 September 1986 sebagai anak pertama dari tujuh bersaudara pasangan Rustam (ayah) dan Asmawati (ibu). Pada tahun 2005 penulis lulus dari SMA Negeri 1 Bukittinggi dan pada tahun yang sama lulus seleksi masuk IPB melalui jalur Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Pada tahun 2006 penulis diterima di Departemen Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan.

Selama menuntut ilmu di IPB penulis aktif di beberapa organisasi baik kemahasiswaan maupun organisasi mahasiswa daerah yakni sebagai anggota Himpunan Profesi Mahasiswa Departemen Hasil Hutan (HIMASILTAN), sebagai ketua Forum Komunikasi Mahasiswa Pesisir Selatan (FKMPS) dan anggota Badan Pertimbangan Agung Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Minang (IPMM).

Sebelum melaksanakan penelitian, penulis telah melakukan Praktek Pengenalan Ekosistem Hutan (P2EH) di Indramayu-Linggarjati, Praktek Pengelolaan Hutan (P2H) di Gunung Walat, Sukabumi serta Praktek Kerja Lapang (PKL) di PT. Cosma Cipta Sejahtera, Bogor.

Untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan IPB penulis menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Jenis Kayu dan Bagian Batang terhadap Sifat Pengeringan Tiga Jenis Kayu Perdagangan Indonesia” di bawah bimbingan Prof. Dr. Ir. Imam Wahyudi, MS.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala curahan rahmat-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Pengaruh Jenis Kayu dan Bagian Batang terhadap Sifat Pengeringan Tiga Jenis Kayu Perdagangan Indonesia” berhasil diselesaikan. Dengan telah selesainya skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Imam Wahyudi, MS selaku dosen pembimbing yang membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi.

2. Ayahanda Rustam dan Ibunda Asmawati tercinta serta semua saudara dan sanak famili yang senantiasa memberikan semangat, doa, dan dukungan kepada penulis selama kuliah.

3. Dr. Ir. Abdul Haris Mustari, MSc. dan Dr. Ir. Trisna Priadi, MEng.Sc. selaku dosen penguji dan pimpinan sidang yang telah melengkapi kesempurnaan skripsi.

4. Segenap tenaga kependidikan khususnya Bapak/Ibu laboran (mbak Esti, pak Kadiman, mbak Lastri dan mas Irfan) yang telah memberikan bantuan dan nasehat demi kelancaran pelaksanaan penelitian

5. Rekan-rekan mahasiswa IPB dan teman-teman FAHUTAN IPB khususnya dari Program Studi Teknologi Hasil Hutan.

Bogor, Mei 2011 Penulis

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah SWT Sang Maha Kuasa yang berkat rahman dan rahim-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Jenis Kayu dan Bagian Batang terhadap Sifat Pengeringan Tiga Jenis Kayu Perdagangan Indonesia”. Shalawat serta salam tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW yang berkat jasanya lah kita dapat merasakan nikmatnya kehidupan sekarang ini.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada orang tua penulis yang selalu memberi semangat dan motivasi kepada penulis serta kepada bapak/ibu dosen Fakultas Kehutanan IPB khususnya di Departemen Hasil Hutan yang telah bersedia untuk mentransformasikan pengetahuannya sehingga penulis mendapatkan tambahan ilmu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan juga bagi pihak yang membutuhkan.

Bogor, 12 Mei 2011

ii

DAFTAR ISI

Hal KATA PENGANTAR ... i DAFTAR ISI ... ii DAFTAR TABEL ... iv DAFTAR GAMBAR ... v DAFTAR LAMPIRAN ... vi BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ... 1 1.2 Tujuan ... 2 1.3 Manfaat ... 3BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pengeringan Kayu ... 4

2.2 Mekanisme Keringnya Kayu ... 5

2.3 Laju pengeringan ... 5

2.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengeringan Kayu ... 6

2.5 Struktur Anatomi kayu ... 8

2.6 Sifat Fisis Kayu terkait Pengeringan... 14

2.7 Deskripsi Jenis Kayu ... 17

BAB III. BAHAN DAN METODE 3.1 Waktu dan Tempat ... 21

3.2 Bahan dan Alat ... 21

3.3 Metode ... 21

3.4 Analisis Data ... 23

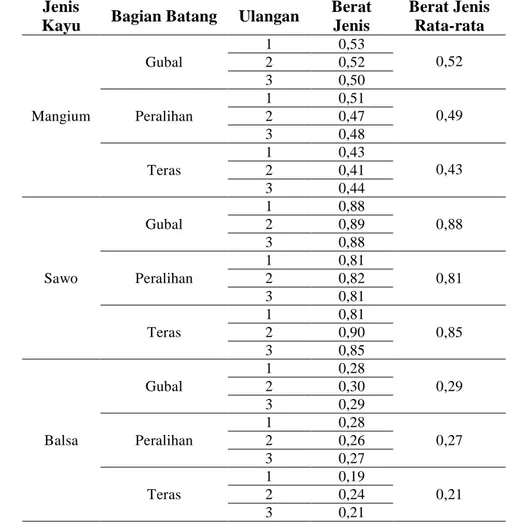

BAB IV. Hasil DAN PEMBAHASAN 4.1 Berat Jenis ... 24

4.2 Kadar Air ... 26

4.3 Laju Penurunan Kadar Air ... 28

BAB V. KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan ... 37

5.2 Saran ... 37

DAFTAR PUSTAKA ... 39

iv

DAFTAR TABEL

Hal

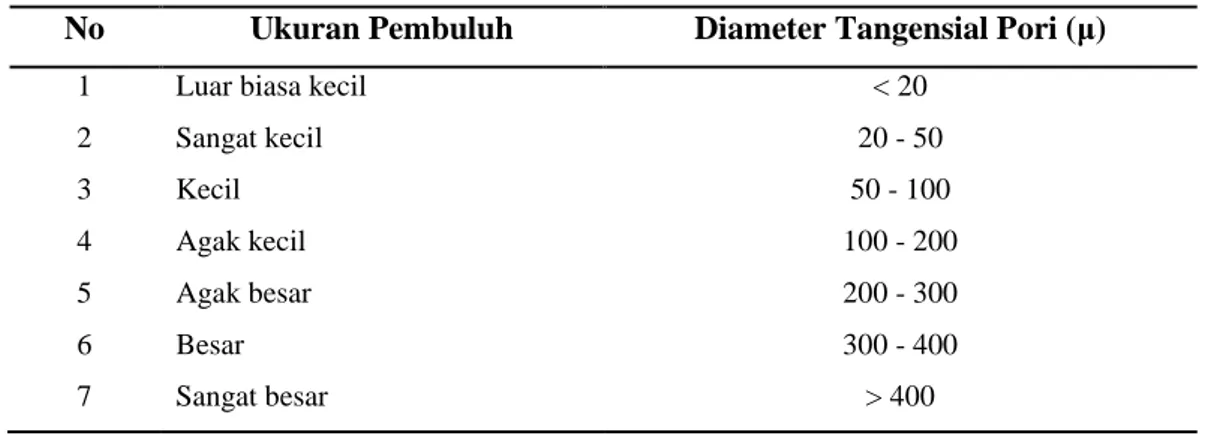

Tabel 1. Penggolongan ukuran diameter pembuluh ... 10

Tabel 2. Rata-rata BJ kayu per masing-masing jenis dan bagian batang ... 24

Tabel 3. Anova BJ pada mangium ... 25

Tabel 4. Anova BJ pada sawo ... 25

Tabel 5. Anova BJ pada balsa ... 25

Tabel 6. Anova BJ untuk seluruh jenis ... 26

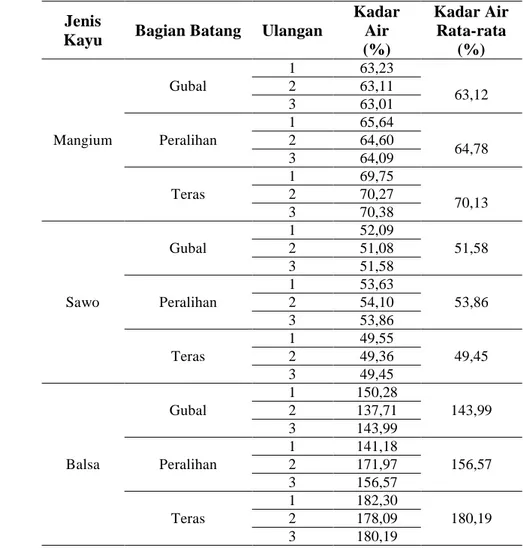

Tabel 7. Rata-rata KA kayu per masing-masing jenis dan bagian batang ... 26

Tabel 8. Anova KA pada kayu mangium ... 27

Tabel 9. Anova KA pada kayu sawo ... 27

Tabel 10. Anova KA pada kayu balsa... 27

Tabel 11. Anova KA untuk seluruh jenis ... 28

Tabel 12. Laju penurunan KA kayu dari kondisi segar ke kering udara ... 29

Tabel 13. Anova LP-KAS-KU pada kayu mangium ... 29

Tabel 14. Anova LP-KAS-KU pada kayu Sawo ... 29

Tabel 15. Anova LP-KAS-KU pada kayu Balsa ... 29

Tabel 16. Anova laju penurunan KA dari kondisi segar ke kondisi kering udara tiga jenis kayu yang diteliti ... 30

Tabel 17. Laju penurunan KA kayu dari kondisi segar ke kering tanur ... 31

Tabel 18. Anova LP-KAS-KT pada kayu mangium ... 31

Tabel 19. Anova LP-KAS-KT pada kayu Sawo ... 31

Tabel 20. Anova LP-KAS-KT pada kayu Balsa ... 31

Tabel 21. Anova laju penurunan KA dari kondisi segar ke kondisi kering tanur tiga jenis kayu yang diteliti ... 32

Tabel 22. Kualitas pengeringan kayu Mangium ... 34

Tabel 23. Kualitas pengeringan kayu Sawo ... 35

DAFTAR GAMBAR

Hal

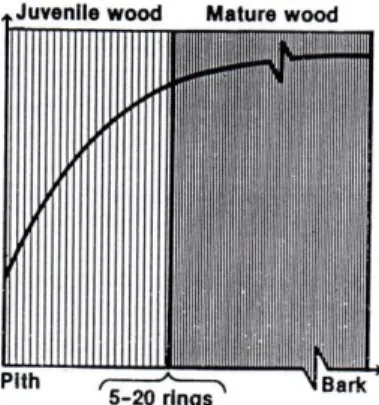

Gambar 1. Perubahan kayu juvenil ke kayu dewasa dalam conifer... 12

Gambar 2. Perubahan kayu juvenil ke kayu dewasa dalam konifer ... 12

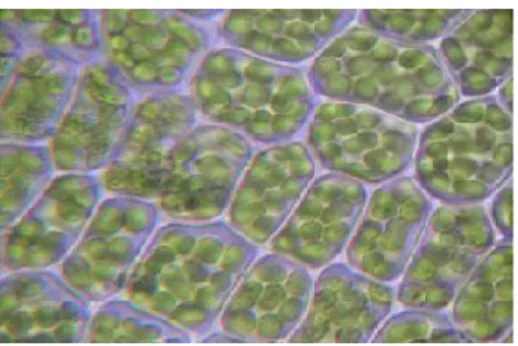

Gambar 3. Sel tumbuhan dipisahkan oleh dinding sel yang transparan ... 13

Gambar 4. Laju penurunan KA pada kayu mangium ... 32

Gambar 5. Laju penurunan KA pada kayu sawo ... 32

vi

DAFTAR LAMPIRAN

Hal

Lampiran 1. Rata-rata pengukuran Berat Jenis dan Kadar Air ... 41

Lampiran 2. Grafik perhitungan BJ dan Kadar Air Ketiga Jenis Kayu ... 42

Lampiran 3. Tabel pengeringan kayu Mangium bagian gubal ... 43

Lampiran 4. Tabel pengeringan kayu Mangium bagian peralihan ... 44

Lampiran 5. Tabel pengeringan kayu Mangium bagian teras ... 45

Lampiran 6. Rekapitulasi tabel pengeringan kayu Mangium ... 46

Lampiran 7. Grafik pengeringan kayu Mangium ... 47

Lampiran 8. Tabel pengeringan kayu Sawo bagian gubal ... 48

Lampiran 9. Tabel pengeringan kayu Sawo bagian peralihan... 48

Lampiran 10. Tabel pengeringan kayu Sawo bagian teras ... 49

Lampiran 11. Rekapitulasi tabel pengeringan kayu Sawo ... 50

Lampiran 12. Grafik pengeringan kayu Sawo ... 51

Lampiran 13. Tabel pengeringan kayu Balsa bagian gubal ... 51

Lampiran 14. Tabel pengeringan kayu Balsa bagian peralihan ... 52

Lampiran 15. Tabel pengeringan kayu Balsa bagian teras ... 52

Lampiran 16. Rekapitulasi tabel pengeringan kayu Balsa ... 53

Lampiran 17. Grafik pengeringan kayu Balsa ... 54

Lampiran 18. Tabel pengeringan ketiga jenis kayu bagian gubal ... 54

Lampiran 19. Tabel pengeringan ketiga jenis kayu bagian peralihan ... 55

Lampiran 20. Tabel pengeringan ketiga jenis kayu bagian teras ... 55

Lampiran 21. Rata-rata penurunan KA kayu ... 56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar BelakangIndonesia merupakan negara tropis yang kaya akan sumberdaya alam hayati termasuk sumberdaya hutan. Karena kekayaan sumberdaya hutan inilah maka berbagai industri pengolahan hasil hutan kayu dan bukan kayu seperti

pulp and paper, penggergajian, furnitur dan meubel, gondorukem, terpentin,

dan minyak atsiri berkembang dengan pesat. Meskipun industri pengolahan hasil hutan bukan kayu mulai memperlihatkan perkembangan yang cukup signifikan, peranan industri perkayuan terhadap pembangunan nasional tetap tidak bisa diabaikan.

Akhir-akhir ini bahan baku kayu berkualitas bagi sebagian besar industri perkayuan di tanah air merupakan suatu masalah yang serius. Terbatasnya persediaan dan tingginya harga kayu di pasaran menuntut pihak industri harus meningkatkan efisiensi pemanfaatan bahan baku kayu yang tersedia, lebih kreatif dalam menciptakan produk yang akan dihasilkan (diversifikasi), dan memanfaatkan jenis-jenis kayu yang selama ini belum digunakan secara maksimal sebagai bahan baku pengganti.

Jenis-jenis kayu yang selama ini digunakan sebagai bahan baku industri perkayuan pada umumnya berasal dari hutan alam. Mengingat kemampuan hutan alam sebagai pensuplai kayu cenderung terus berkurang, kayu-kayu dari hutan rakyat atau hutan tanaman pun mulai banyak digunakan. Sayangnya kayu-kayu yang demikian bersifat lebih inferior. Agar kualitas produk yang dihasilkan dari kayu-kayu dari hutan rakyat atau hutan tanaman sebanding

2 dengan kualitas produk dari hutan alam diperlukan suatu tindakan peningkatan kualitas terhadap kayu sebelum kayu tersebut diolah lebih lanjut. Salah satunya adalah melalui pengeringan kayu.

Pengeringan kayu ditujukan untuk menghasilkan kayu dengan kadar air yang sesuai dengan kebutuhan. Kayu-kayu hasil pengeringan pada umumnya lebih kuat, lebih stabil dan tahan terhadap serangan mikroorganisme terutama jamur. Untuk memperoleh kayu hasil pengeringan yang berkualitas tinggi, maka respon kayu terhadap pengeringan perlu diamati dan dipelajari dengan baik.

Beberapa jenis kayu yang penggunaannya mulai signifikan akhir-akhir ini adalah balsa (Ochroma lagopus), mangium (Acacia mangium), dan sawo (Manilkara kauki). Mengingat sifat pengeringan dari kayu balsa dan sawo belum diketahui dengan pasti, maka dilakukanlah penelitian ini dengan menggunakan kayu mangium sebagai pembanding. Dengan demikian penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan perbedaan fenomena pengeringan yang terjadi pada kayu balsa (berberat jenis rendah), mangium (berberat jenis sedang), dan sawo (berberat jenis tinggi).

1.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mempelajari pengaruh perbedaan jenis kayu dan bagian batang terhadap kualitas pengeringan khususnya laju pengurangan kadar air dan cacat pengeringan yang terjadi.

2. Menemukan suhu dan waktu pengeringan optimum untuk masing-masing jenis kayu.

1.3 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan fenomena pengeringan yang terjadi pada masing-masing jenis sehingga dapat dijadikan pertimbangan dan rekomendasi dalam mengeringkan kayu balsa, mangium, dan sawo dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku kayu berkualitas bagi industri perkayuan maupun masyarakat luas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengeringan KayuPengeringan kayu adalah proses untuk menurunkan kadar air kayu ke kadar air yang diinginkan dengan cara penumpukan, dengan atau tanpa pengaturan faktor-faktor pengeringan (Tsoumis 1991). Pengeringan tanpa pengaturan faktor-faktor pengeringan dikenal dengan nama pengeringan udara (air-drying), sedangkan yang menggunakan pengaturan faktor-faktor tersebut dinamakan pengeringan kilang (kiln-drying).

Kayu sebelum digunakan atau diolah lebih lanjut menjadi suatu produk pada umumnya dikeringkan terlebih dahulu. Keluarnya air dari dalam kayu secara tidak beraturan akan menyebabkan terjadinya kerusakan (perubahan bentuk, retak, belah dan lain sebagainya), sementara bila kayu tetap dipertahankan dalam kondisi basah maka kayu rentan terhadap serangan jamur. Manfaat pengeringan kayu diantaranya adalah (Tsoumis 1991; Budiyanto 1996):

a) Menjamin kestabilan dimensi kayu karena penyusutan pada kayu kering lebih rendah, dan perubahan bentuk maupun retaknya dapat dihindari.

b) Menambah kekuatan kayu secara umum dan keteguhan pegang paku. c) Membuat kayu menjadi lebih ringan sehingga mengurangi biaya angkutan d) Membuat kayu menjadi lebih tahan terhadap serangan jamur pewarna dan

jamur perusak.

e) Memudahkan proses pengerjaan selanjutnya seperti pengetaman, perekatan,

finishing, pengecatan, dan pengawetan.

f) Khusus pengeringan dengan kilang, panas yang ada mampu membunuh jamur, serangga, bakteri dan mikroorganisme lainnya yang ada di dalam kayu

2.2 Mekanisme Keringnya Kayu

Air dalam kayu akan bergerak dari daerah yang berkelembaban tinggi (sebelah dalam) ke daerah yang berkelembaban lebih rendah (permukaan). Dengan demikian, maka kayu akan mengering dari bagian luar ke dalam. Atau dengan kata lain permukaan kayu akan lebih cepat kering daripada bagian dalamnya (Tsoumis 1991).

Proses keluarnya air selama pengeringan disebut proses evaporasi. Evaporasi akan terjadi bila kadar air kayu lebih besar dari kadar air keseimbangan. Selama proses pengeringan berlangsung, yang terlebih dahulu keluar adalah air bebas yang terdapat dalam rongga sel. Setelah itu menyusul air terikat yang terdapat di dinding sel. Keadaan dimana air bebas telah keluar seluruhnya tetapi air terikat masih jenuh dinamakan titik jenuh serat (TJS).

Perubahan kadar air kayu pada kondisi di atas TJS tidak mempengaruhi bentuk dan ukuran kayu, namun perubahan kadar air kayu pada selang di bawah TJS akan mempengaruhi bentuk dan ukuran kayu. Oleh sebab itu perubahan-perubahan kadar air di bawah titik ini sangat mempengaruhi sifat-sifat fisik dan mekanik kayu. Pada setiap usaha pengeringan kayu hal ini harus mendapat perhatian yang khusus (Tsoumis 1991).

2.3 Laju Pengeringan

Laju pengeringan ditentukan oleh beberapa faktor seperti jenis kayu, tebal sortimen, lingkaran tumbuh, bagian gubal dan teras, dan teknik penumpukan, serta iklim (khusus pengeringan alami). Pada umumnya kayu daun jarum dan daun lebar yang lunak (ber-BJ rendah) akan lebih cepat kering dibandingkan kayu daun

6 lebar yang keras. Kayu jarum pada umumnya dapat dikeringkan dengan laju pengeringan yang lebih tinggi (http://noviantoblog.blogspot.com/).

Ketebalan sortimen kayu yang akan dikeringkan memegang peranan penting. Waktu pengeringan yang dibutuhkan bergantung pada luas permukaan sortimen. Papan-papan tangensial lebih cepat kering dibandingkan papan radial. Begitu pula antara bagian gubal dan bagian teras, dimana gubal akan lebih cepat kering dibandingkan bagian teras.

2.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengeringan Kayu

Secara umum pengeringan kayu dipengaruhi oleh teknik/metode pengeringan, serta jenis, struktur anatomi, dan sifat fisis kayu. Pengeringan alami membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan pengeringan kilang. Dengan kilang, nilai akhir kadar air akhir dapat diatur sesuai dengan kebutuhan sedangkan kadar air terendah yang dapat dicapai melalui pengeringan alami hanya sampai pada kadar air kering udara atau setimbang dengan kelembaban udara sekitar.

Struktur anatomi kayu merupakan faktor yang paling berperan karena keluarnya air dari dalam kayu dan pergerakan air di dalam kayu sangat bergantung pada struktur seluler penyusun kayu (rongga sel, tebal dinding, keberadaan noktah dan lain sebagainya) yang berfungsi sebagai jalur aliran air. Kayu daun jarum karena memiliki struktur anatomi yang homogen pada umumnya lebih cepat kering dan mudah dikeringkan dengan cepat tanpa menimbulkan cacat yang berarti dibandingkan kayu daun lebar.

Pada kayu daun lebar, sel pembuluh memegang peranan penting dalam proses pengeringan kayu. Disini pergerakan air lebih dipengaruhi oleh tilosis, zat ekstraktif dan tipe bidang perforasi yang ada. Tilosis dan zat ekstraktif lebih banyak dijumpai pada bagian kayu teras. Itulah sebabnya secara umum bagian kayu teras relatif lebih sulit dikeringkan dibandingkan dengan bagian gubal. Bidang perforasi sederhana lebih membantu dalam proses pengeringan kayu dibandingkan perforasi tangga maupun perforasi jala. Jari-jari kayu sebagaimana pada kayu daun jarum, juga membantu proses pergerakan air khususnya pada arah radial (Bowyer et al, 2003).

Karakteristik struktur anatomi lainnya termasuk sel parenkim aksial dan sel serabut khususnya pada kayu daun lebar kurang berperan dalam proses pengeringan kayu. Saluran antarsel pada kayu pinus diketahui membantu proses pengeringan, tetapi pada jenis yang lain tidak ditemukan adanya pengaruh positif dari saluran antarsel terhadap pengeringan. Efektifitas saluran antarsel bergantung pada jumlah, penyebaran, ukuran dan kontinyuitasnya. Pada bagian teras, saluran antarsel acap kali tersumbat oleh zat ekstraktif. Itulah sebabnya secara umum bagian gubal lebih mudah dikeringkan (Bowyer et al, 2003).

Bowyer et al., (2003) lebih lanjut menyatakan bahwa perbedaan antara bagian teras dan bagian gubal hampir seluruhnya bersifat kimia. Bagian teras pada umumnya memiliki sifat-sifat yang unik yaitu:

a) Berwarna lebih gelap daripada gubal dan berbau khas karena lebih banyak mengandung zat ekstraktif khususnya golongan aromatis.

b) Sangat tahan terhadap serangan cendawan dan serangga

c) Sulit ditembus cairan seperti bahan pengawet akibat adanya ekstraktif minyak, lilin dan getah yang menyumbat dinding sel, serta sulit dikeringkan

8 Kerapatan dan BJ kayu sebagai penentu banyak-tidaknya porsi rongga dalam kayu atau penentu tebal-tipisnya dinding sel diketahui juga mempengaruhi proses pengeringan. Itulah sebabnya kayu daun lebar yang ringan (berdinding tipis) atau yang berpori tata lingkar bisa jadi lebih mudah dikeringkan dibandingkan dengan kayu daun jarum atau kayu daun lebar yang ber-BJ tinggi. Secara umum kayu dengan kerapatan atau BJ rendah lebih permeabel. Kayu yang permeabel lebih mudah dikeringkan.

Arah serat merupakan faktor penting keluarnya air dari dalam kayu. Pergerakan (flow) arah longitudinal (sejajar sumbu batang) lebih mudah dibandingkan dengan arah radial atau tangensial.

Keberadaan kayu juvenil dalam sortimen yang akan dikeringkan, akan mempengaruhi kualitas pengeringan secara keseluruhan. Kayu juvenil yang biasanya terdapat dalam lingkaran-lingkaran tumbuh yang dibentuk pertama (dekat dengan empulur) mempunyai BJ, panjang serat, kekuatan, tebal dinding sel, susut bidang transversal dan persentase kayu akhir (latewood) yang lebih rendah dibandingkan dengan kayu dewasa (mature wood), namun memiliki sudut fibril, susut bidang longitudinal dan kadar air yang lebih tinggi. Dengan semua sifat ini, kayu juvenil umumnya tidak diinginkan apabila digunakan dalam produk kayu solid.

2.5 Struktur Anatomi Kayu

Struktur anatomi suatu jenis kayu merupakan sifat yang secara konstan terdapat di dalam kayu. Sifat-sifat tersebut ada yang dengan mudah dapat dilihat dan diamati hanya dengan mata telanjang atau hanya dibantu dengan

menggunakan lup (dengan perbesaran 10 kali). Sifat ini disebut sifat makroskopis. Sedangkan sifat-sifat objektif dari kayu yang baru jelas dilihat apabila dibantu dengan menggunakan mikroskop disebut sifat mikroskopis (Pandit dan Kurniawan 2008).

2.5.1 Kayu gubal dan kayu teras (sapwood and heartwood)

Bagian kayu di dalam pohon yang terdiri dari bagian xylem yang masih hidup dan menjamin proses fisiologis (fungsi penyalur, penyimpan cadangan makanan dan penujang kekuatan mekanis) dapat berjalan secara aktif disebut sebagai kayu gubal (sapwood). Lama-kelamaan protoplasma sel-sel xylem yang masih hidup tadi tidak dapat lagi berfungsi sebagaimana mestinya, bagian inilah yang disebut dengan kayu teras (heartwood).

Bowyer et al. (2003) menyatakan bahwa pada potongan melintang batang, kayu teras yang terletak pada bagian tengah (dekat empulur) terlihat berwarna lebih gelap. Bagian tersebut dikelilingi oleh bagian luar yang berwarna lebih terang (kayu gubal). Perubahan dari kayu gubal menjadi kayu teras ini disertai dengan pembentukan berbagai macam zat organik yang umumnya disebut dengan zat ekstraktif. Selanjutnya perkembangan zat ekstraktif di dalam xylem ditandai dengan perubahan warna jaringan, sehingga kayu teras berwarna lebih gelap daripada kayu gubalnya. Pada kayu daun lebar proses ini sering juga diikuti dengan pembentukan tilosis dalam lumen sel-sel pembuluh. Akan tetapi terdapat beberapa jenis kayu dimana warna kayu teras tidak berbeda dari warna kayu gubalnya misalnya ramin, jelutung, pulai dan sebagainya (Pandit dan Kurniawan 2008).

10 Hipotesa pembentukan kayu teras yang disampaikan oleh Rudman (1966) dalam Bowyer et al. (2003) mengindikasikan bahwa kayu teras terbentuk akibat produksi bahan makanan (gula) yang melebihi kebutuhan pohon. Gula yang tidak dibutuhkan pada pucuk pertumbuhan bergerak ke bawah lewat bagian dalam kulit melalui jari-jari kepada kambium. Tetapi kecepatan pertumbuhan dalam kambium menjadi lambat, sehingga mengurangi kebutuhan gula pada lapisan ini. Gula yang tidak dibutuhkan terus bergerak ke arah dalam, kemudian menumpuk di dekat pusat batang dan terurai. Pada saat yang sama, kandungan air di dalam sel-sel ini juga semakin berkurang.

2.5.2 Tekstur kayu

Tekstur kayu menunjukkan ukuran relatif dari sel-sel yang mencolok besarnya di dalam kayu (Pandit dan Kurniawan 2008). Mandang dan Pandit (1997) menyatakan bahwa tekstur suatu kayu dapat dinyatakan halus, sedang dan kasar. Tekstur kayu dikatakan halus jika sel pembuluh berukuran kecil, sebaliknya dinyatakan kasar jika sel-selnya berukuran besar. Penggolongan ukuran pembuluh dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Penggolongan ukuran diameter pembuluh

No Ukuran Pembuluh Diameter Tangensial Pori (μ)

1 Luar biasa kecil < 20

2 Sangat kecil 20 - 50 3 Kecil 50 - 100 4 Agak kecil 100 - 200 5 Agak besar 200 - 300 6 Besar 300 - 400 7 Sangat besar > 400

2.5.3 Kayu juvenil dan kayu dewasa (juvenile wood and mature wood)

Kayu juvenil merupakan massa kayu yang dibentuk pada tahap-tahap permulaan keberadaan suatu pohon. Selanjutnya kayu juvenil diberi batasan sebagai xylem sekunder yang dihasilkan oleh kambium yang aktifitasnya masih dipengaruhi oleh kegiatan meristem pucuk. Pada umumnya kayu juvenil lebih rendah kualitasnya daripada kayu dewasa. Kayu juvenil tidak hanya terdapat pada jenis-jenis kayu cepat tumbuh saja. Pembentukan kayu juvenil dipengaruhi oleh umur tetapi tidak dipengaruhi oleh kecepatan tumbuhnya. Lamanya periode juvenil ini bervariasi menurut jenis pohon, tetapi kayu juvenil selalu terdapat pada riap tumbuh pertama. Kayu juvenil umumnya terbentuk dalam 5-20 lingkaran tumbuh pertama dengan lama pembentukan tergantung dari spesies (Bowyer et al. 2003).

Bendtsen (1978) dalam Bowyer et al. (2003) juga menyatakan bahwa kayu dalam lingkaran tumbuh pertama mempunyai berat jenis dan kerapatan terendah, serat-seratnya terpendek, sudut fibril dan sifat lainnya terbesar. Setelah lingkaran pertama, laju perubahan sifat-sifat tersebut sangat cepat hingga beberapa lingkaran tahun berikutnya baru kemudian berangsur-angsur konstan. Karena perubahan yang berangsur-angsur tersebut, maka tidak jelas kapan periode pembentukan kayu juvenil akan berakhir atau dimulainya pembentukan kayu dewasa. Kayu juvenil dicirikan memiliki berat jenis, panjang serat, kekuatan, tebal dinding sel, susut bidang transversal dan persentase kayu akhir (latewood) yang lebih rendah dibandingkan dengan kayu dewasa (mature wood). Hal ini disajikan pada Gambar 1.

12 Berat jenis

Panjang serat Kekuatan

Tebal dinding sel Penyusutan transversal Persentase kayu akhir

Gambar 1. Perubahan kayu juvenil ke kayu dewasa dalam konifer Sumber: Bentsen (1978) dalam Bowyer et al. (2003)

Kayu juvenil memiliki sudut fibril S-2, susut bidang longitudinal dan kadar air yang lebih tinggi dibandingkan pada kayu dewasa (Gambar 2).

Sudut fibril S-2

Penyusutan longitudinal Kadar air

Gambar 2. Perubahan kayu juvenil ke kayu dewasa dalam konifer Sumber: Bentsen (1978) dalam Bowyer et al., (2003)

Bowyer et al. (2003) menyatakan bahwa kayu juvenil memiliki kecenderungan untuk menghasilkan serat terpuntir yang lebih besar. Selain itu orientasi sudut mikrofibril pada lapisan dinding sekunder (S-2) lebih besar dari kayu dewasa, sehingga penyusutan longitudinal kayu juvenil menjadi sangat besar. Dengan semua sifat ini, kayu juvenil umumnya tidak diinginkan apabila digunakan dalam produk kayu solid. Apabila kayu juvenil ini digunakan sebagai

kayu solid untuk keperluan konstruksi besar, maka akan terjadi cacat yang disebut getas atau brashness. Cacat getas ini merupakan suatu kondisi abnormal pada kayu yang patah secara tiba-tiba tanpa memberikan peringatan pada beban yang lebih rendah.

2.5.4 Dinding sel

Dinding sel merupakan bagian terluar dari sel tumbuhan yang terbentuk oleh polimer karbohidrat (pektin, selulosa, hemiselulosa dan lignin) sebagai penyusun utama (Tim IPA SMP/MTs. 2007). Sebagian besar isi sel berupa air.

Tekanan air atau isi sel terhadap dinding sel disebut tekanan turgor. Dinding sel dan vakuola berperan dalam turgiditas sel (Kadaryanto 2007)

Gambar 3. Sel tumbuhan dipisahkan oleh dinding sel yang transparan

2.5.5 Pori (vessel)

Pori (vessel) adalah sel yang menyerupai tabung atau pipa pendek dengan arah longitudinal. Dengan mempergunakan kaca pembesar, pada bidang lintang pori terlihat sebagai lubang-lubang beraturan maupun tidak, ukuran kecil maupun besar (Nurhayati 2008). Pori menjadi tempat keluar masuknya zat. Semakin besar ukuran pori maka semakin mudah keluar masuknya zat.

14 2.5.6 Parenkim dan jari-jari

Parenkim adalah sel yang berdinding tipis berbentuk batu bata dengan arah

longitudinal. Dengan mempergunakan kaca pembesar, pada bidang lintang jaringan parenkim terlihat mempunyai warna yang lebih cerah dibanding dengan warna sel sekelilingnya. Parenkim dapat dibedakan berdasarkan atas hubungannya dengan pori, yaitu parenkim paratrakeal (berhubungan dengan pori) dan apotrakeral (tidak berhubungan dengan pori) (Lawrence 1991). Parenkim

paratrakeal sangat berpengaruh pada keluar masuknya zat. Semakin banyak

parenkim yang terkandung pada kayu, maka pengeringan akan semakin cepat dan mudah.

Jari-jari (rays) adalah parenkim dengan arah horizontal. Dengan mempergunakan lup jari-jari pada bidang lintang terlihat seperti garis-garis yang sejajar dengan warna yang lebih cerah dibanding warna sekelilingnya.

2.6 Sifat Fisis Kayu Terkait Pengeringan

Beberapa sifat yang tergolong dalam sifat fisik kayu adalah berat jenis dan kerapatan, kadar air, higroskopisitas dan penyusutan, dan berat kayu.

2.6.1 Berat jenis (BJ) dan kerapatan

BJ adalah perbandingan antara kerapatan kayu (atas dasar berat kering tanur dan volume pada kandungan air yang telah ditentukan) dengan kerapatan air pada suhu 4°C. Pada suhu 4°C air memiliki kerapatan sama dengan 1 gram/cm³ atau 1000 kg/cm³ (Bowyer et al. 2003).

Hubungan langsung antara proporsi volume rongga dalam kayu (porositas) dan kerapatan zat kayu kering hampir sama untuk semua spesies. Jadi, apabila

potongan-potongan zat dinding sel bebas rongga diambil dari spesies dengan kerapatan rendah, diuji berat jenisnya, dan dibandingkan dengan hasil-hasil pengujian serupa dari suatu kayu yang rapat, kedua nilai BJ-nya hampir sama. Untuk tujuan umum dapat dianggap bahwa kerapatan dinding sel kayu kering kurang lebih 1,5 g/cm³, artinya BJ-nya 1,5.

Kayu memiliki BJ yang berbeda-beda, berkisar 0,20 sampai 1,28. BJ kayu merupakan petunjuk penting bagi aneka sifat kayu. Makin berat kayu itu, umumnya kayu akan makin kuat. Semakin ringan suatu jenis kayu, akan berkurang pula kekuatannya. BJ kayu diperoleh dari perbandingan antara berat suatu volume kayu tertentu dengan volume air yang sama pada suhu standar.

2.6.2 Kadar air

Haygreen, Bowyer dan Smulsky (2003) menyebutkan bahwa kadar air (KA) adalah berat air yang dinyatakan dalam persen terhadap berat kayu bebas air atau berat kering tanur (BKT). KA berkorelasi negatif dengan BJ dimana kadar air menurun dengan meningkatnya nilai BJ, dan sebaliknya.

2.6.3 Higroskopisitas dan penyusutan

Kayu memiliki sifat higroskopik yaitu dapat menyerap atau melepaskan air dari dan ke udara sekitarnya. Masuk dan keluarnya air ke dan dari kayu menyebabkan kayu menjadi basah atau kering, akibatnya kayu itu akan mengembang atau menyusut.

Penyusutan dinding sel yang juga berarti penyusutan semua bagian kayu terjadi karena lepasnya molekul-molekul air terikat diantara hemiselulosa dan rantai panjang molekul-molekul selulosa (Bowyer et al. 2003). Besarnya

16 penyusutan yang terjadi sebanding dengan jumlah air yang keluar dari dinding sel. Umumnya pada kayu, penyusutan tangensial hampir dua kali penyusutan radial. Penyusutan longitudinal pada kayu normal dapat diabaikan untuk kepentingan praktis karena nilainya sangat kecil. Karakteristik ini pula yang membuat kayu dan produk-produknya menjadi sangat berguna sebagai bahan bangunan, tanpa sifat ini perubahan kadar air akan mengakibatkan bencana. Umumnya penyusutan longitudinal yang terjadi dari kondisi segar ke kondisi kering tanur hanya bernilai 0,1 sampai 0,2% untuk sebagian besar spesies dan hanya sedikit yang melebihi 4 persen (Bowyer et al. 2003).

2.6.4 Berat dan kekerasan

Berat kayu tergantung dari jumlah zat penyusun kayu, rongga sel, KA, dan zat-zat ekstraktif yang terkandung di dalamnya. Berat kayu juga ditunjukkan oleh nilai BJ kayunya. Berdasarkan BJ-nya, berat kayu digolongkan ke dalam sangat berat, berat, agak berat, dan ringan. Kayu sawo manila, giam, dan balau termasuk sangat berat; kulim dan bintangur tergolong berat; mangium dan pinus agak berat, sedangkan balsa termasuk ringan.

Kekerasan dan berat kayu pada umumnya memiliki korelasi yang positif. Kayu-kayu yang keras pada umumnya tergolong kayu yang berat, sebaliknya kayu-kayu yang ringan tergolong lunak. Berdasarkan kekerasannya, maka kayu balau dan giam tegolong sangat keras; sawo, kulim dan pilang tergolong keras; mangium, mahoni dan meranti tergolong sedang (agak keras); sedangkan balsa tergolong lunak hingga sangat lunak.

2.7 Deskripsi Jenis Kayu

2.7.1 Balsa

Balsa (Ochroma lagopus Sw.) adalah pohon cepat tumbuh. Tumbuhan yang masuk dalam famili Bombacaceae ini dapat tumbuh hingga mencapai ketinggian 30 m. Nama lainnya adalah O. pyramidale Urb., O. boliviana Rowlee,

O. bicolor Rowlee, O. concolor Rowlee, O. grandiflora Rowlee, O. limonensis

Rowlee, O. obtusa Rowlee, O. peruviana Johnston, dan O. velutina Rowlee. Nama perdagangan dan nama lokalnya adalah balsa, tami, topa, lano, tacarigua, enea, pung, gatillo, polak, guano, gonote, maho, corkwood, cajeto, atau tanbor.

Penyebarannya dari Selatan Brazil dan Utara Bolivia sampai ke Selatan Mexico. Sekarang Ekuador telah menjadi sumber utama kayu balsa komersial. Dalam beberapa tahun terakhir beberapa perkebunan balsa telah tumbuh dan semakin berkembang. Meskipun merupakan kayu yang paling lunak, balsa masuk kedalam kelompok kayu daun lebar.

Selain sangat ringan, kayu balsa bertekstur kasar dengan serat yang terbuka. Kerapatan kering kayu berkisar 40-340 kg/m³, dengan nilai rata-rata 160 kg/m³. Kayu balsa digunakan sebagai bahan pembuatan berbagai model miniatur, komponen pesawat terbang, kotak pengemas barang-barang mewah dan lain sebagainya (http://www.tentangkayu.com/).

2.7.2 Mangium

Mangium (Acacia mangium) termasuk ke dalam Sub-famili Mimosoideae famili Fabaceae. Nama perdagangan dan nama lokalnya adalah akasia atau mangium. Sifat makroskopisnya bisa terlihat pada kayu dari provenan tertentu. Kayu teras pada dasarnya berwarna coklat zaitun dengan garis atau tanpa garis.

18 Gubal berbeda dari warna terasnya. BJ kayu sekitar 0,55 (0,43-0,72) (Ogata et al. 2008).

Tanaman ini merupakan salah satu jenis tanaman cepat tumbuh (fast

growing species) dan mudah beradaptasi dengan kondisi lahan yang tingkat

kesuburannya rendah. Mangium tidak memiliki persyaratan tumbuh yang tinggi, dapat tumbuh pada lahan dengan pH rendah, tanah berbatu, serta tanah yang mengalami erosi. Tumbuh pada ketinggian 30-130 m dpl dengan curah hujan yang bervariasi antara 1000-4500 mm/th dan merupakan jenis yang cocok ditanam di daerah terbuka (intoleran) (Mandang dan Pandit 1997). Satu-satunya faktor pembatas A. mangium adalah tidak dapat tumbuh dengan baik pada ketinggian tempat lebih dari 300 m dpl. Jenis ini tersebar secara alami dari Australia, hingga ke Papua Nugini, Maluku, Papua Bagian Utara dan Bagian Selatan.

Ciri tanaman ini adalah batangnya bulat lurus, bercabang banyak (simpodial), berkulit tebal agak kasar, dan kadang beralur kecil dengan warna coklat muda. Pohon dewasa dapat mencapai tinggi 30 m dengan diameter batang lebih dari 75 cm. Tajuknya menyerupai kerucut sampai lonjong. Sewaktu masih muda (dalam persemaian) memiliki daun majemuk ganda, sedangkan setelah dewasa muncul daun semu tunggal (phyllodia). Lebar daun di bagian tengah antara 4-10 cm dengan panjang antara 10-26 cm. Pada umur 2 tahun tanaman ini sudah mulai berbunga dan berbuah. Akan tetapi biji yang dihasilkan belum layak menjadi sumber benih. Buah yang baik untuk dijadikan benih berasal dari tanaman yang telah berumur minimal 5 tahun atau lebih. Musim bunga terjadi antara Maret-April sehingga buah akan masak antara September-Oktober.

Menurut Oey (1964), kayu mangium memiliki BJ rata-rata 0,61 dengan Kelas Awet III dan Kelas Kuat II-III. Kayu mangium berwarna coklat, pori soliter dan berganda radial 2-3 sel, parenkima selubung, jari-jari sempit, pendek dan agak jarang, permukaan mengkilap, kesan raba licin dan kekerasan agak keras sampai keras (Mandang dan Pandit 1997).

Kayu mangium merupakan jenis kayu yang menjanjikan karena dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan seperti untuk konstruksi ringan, produk firnitur, pulp, kertas, dan flooring. Saat ini pohon mangium banyak ditanam di HTI. Karena sifatnya yang mudah tumbuh pada kondisi ekstrim, pohon ini juga ditanam terutama untuk rehabilitasi hutan dan lahan di Indonesia.

2.7.3 Sawo

Sawo (Manilkara kauki (L.) Dubard) adalah pohon buah yang berumur panjang. Sinonimnya antara lain adalah M. celebica, M. fasciculata, M. hexandra, dan M. kanosensis. Pohon dan buahnya dikenal dengan beberapa nama seperti sawo (Indonesia), sauh, sauh manila atau ciku (Malaysia), chico (Filipina), chikoo atau sapota (India), sofeda (Bangladesh), xa pô chê atau hồng xiêm (Vietnam),

rata-mi (Sri Lanka), lamoot (Thailand, Laos dan Kamboja), níspero (Venezuela),

sugardilly (Kepulauan Bahama), sapote (Nicaragua), sapoti (Brazil), sapotillier

(Perancis) dan sapodilla (Inggris).

Tanaman ini diperkirakan berasal dari Guatemala, Meksiko dan Hindia Barat yang dibawa oleh bangsa Spanyol ke Filipina. Dari sini kemudian menyebar ke seluruh negara di Asia Tenggara.

Pohon yang tumbuh hingga 30-40 m ini tergolong besar dan rindang, bercabang rendah, berkulit kasar abu-abu kehitaman sampai coklat tua. Seluruh

20 bagiannya mengandung lateks berwarna putih susu yang kental. Daunnya tunggal berseling, sering mengumpul pada ujung ranting. Kulit kayunya menghasilkan tanin, yang secara tradisional digunakan sebagai bahan pencelup layar dan alat pancing. Beberapa bagian pohon sawo juga digunakan sebagai bahan obat tradisional untuk mengatasi diare (tanin), demam (tanin dan biji), dan bahan bedak untuk memulihkan tubuh sehabis bersalin (bunga).

Kayu sawo berkualitas bagus, tergolong kayu keras dan berat, dengan tekstur halus dan pola warna yang menarik. Kayu ini terutama disukai sebagai bahan perabot dan ukir-ukiran, termasuk untuk pembuatan patung karena sifatnya yang mudah dikerjakan dan mudah dipelitur. Kayu sawo memiliki keawetan yang baik, tahan terhadap serangan jamur dan serangga.

Sawo banyak ditanam di daerah dataran rendah, meski dapat tumbuh dengan baik hingga ketinggian sekitar 2500 m dpl. Pohon sawo tahan terhadap kekeringan, salinitas yang agak tinggi, dan tiupan angin keras. Tanah yang paling cocok adalah tanah lempung berpasir yang subur dan berdrainase baik.

BAB III

BAHAN DAN METODE

3.1 Waktu dan Tempat PenelitianPenelitian dilaksanakan selama empat bulan mulai Januari hingga April 2010 di Laboratorium Sifat Dasar Kayu, Bagian Teknologi Peningkatan Mutu Kayu, Departemen Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor.

3.2 Bahan dan Alat

3.2.1 Bahan

Bahan utama yang digunakan adalah potongan kayu mangium, balsa, dan sawo berukuran 25 cm x 5 cm x 2,5 cm berupa papan tangensial bebas cacat. Masing-masing contoh uji dibedakan menurut bagian teras, peralihan, dan gubal dengan tiga (3) ulangan setiap jenisnya. Potongan kayu berasal dari sebuah penggergajian di daerah sekitar Kampus Darmaga IPB. Diameter batang berkisar antara 25-35 cm, namun usia pohon dan perlakuan silvikulturnya tidak diketahui dengan pasti.

3.2.2 Alat

Peralatan yang digunakan meliputi gergaji dan mesin serut untuk penyempurnaan ukuran dan permukaan contoh uji, kaliper, timbangan elektronik, alat tulis, cat minyak, kuas, oven, dan desikator.

3.3 Metode Penelitian

3.3.1 Pelaksanaan pengeringan kayu

Tahapan pelaksanaan pengeringan kayu yang dilakukan adalah sebagai berikut:

22 2. Permukaan sampel diamati sekali lagi untuk memastikan ada-tidaknya cacat

sebelum dikeringkan

3. Kedua ujung sampel kayu dilaburi cat untuk mencegah keluarnya air dari bagian ujung.

4. Sampel ditumpuk perjenis lalu dimasukkan ke dalam oven pada suhu 50ºC selama 1 hari

5. Setelah 10 menit dibiarkan dalam desikator, sampel ditimbang beratnya (B50ºC) dan diamati cacat yang terjadi, baru kemudian ditumpuk kembali dan

dimasukkan ke dalam oven pada suhu 70˚C selama 2 hari

6. Kegiatan yang sama sebagaimana butir 5 juga dilakukan setelah kayu dikeringkan dalam oven pada suhu 80˚C selama 4 hari, 90˚C selama 2 hari, dan terakhir pada suhu (103±2)˚C sampai konstan (1-4 hari)

3.3.2 Perhitungan nilai kadar air (KA) dan berat jenis (BJ) kayu

Kadar air kayu kondisi segar dan setelah dikeringkan pada masing-masing tahapan pengeringan dilakukan dengan rumus:

KA = (Berat awal – BKT) / BKT x 100%

dimana berat awal mewakili seluruh kondisi kayu mulai basah hingga kering tanur, sedangkan BJ kayu dihitung dengan rumus:

BJ = (BKT / Volume Basah) / Kerapatan Air

dimana volume basah sampel diperoleh dari hasil kali ketiga dimensi contoh uji.

3.3.3 Pengamatan cacat pengeringan

Pengamatan cacat dilakukan secara langsung pada seluruh permukaan contoh uji. Keberadaan cacat dinilai secara kualitatif dengan memberikan tanda + untuk setiap cacat yang ditemui. Semakin banyak cacat yang ada, semakin banyak pula tanda + yang diberikan.

3.3.4 Laju penurunan KA

Penentuan laju penurunan KA dari kondisi segar ke kondisi kering udara maupun dari kondisi segar ke kondisi kering tanur ditentukan dengan rumus:

Laju penurunan KA = (KA

Segar– KA

KU) / Waktu mencapai KA

KULaju penurunan KA = (KA

Segar– KA

KT) / Waktu mencapai KA

KTRata-rata nilai KAKU ditetapkan sebesar 15%, sedangkan nilai KAKT

ditetapkan setelah sampel mencapai berat konstan.

3.4 Analisa Data

Seluruh data yang diperoleh meliputi berat jenis, kadar air, laju penurunan kadar air dan cacat pengeringan, kemudian dirata-ratakan menurut bagian batang (teras, gubal, dan peralihan) per masing-masing jenis. Selanjutnya dilakukan pula perbandingan sifat yang sama antar jenis dan dalam jenis yang sama dengan uji ANOVA pada tingkat kepercayaan 95%. Faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya perbedaan kemudian dianalisa melalui studi pustaka.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Berat Jenis (BJ)Hasil penelitian memperlihatkan bahwa BJ kayu bervariasi menurut jenis (Tabel 2). Kayu sawo merupakan kayu dengan BJ tertinggi (0,81-0,88), mangium sedang (0,43-0,52), sedangkan balsa yang paling rendah (0,21-0,29).

Tabel 2. Rata-rata BJ kayu per masing-masing jenis dan bagian batang Jenis

Kayu Bagian Batang Ulangan

Berat Jenis Berat Jenis Rata-rata Mangium Gubal 1 0,53 0,52 2 0,52 3 0,50 Peralihan 1 0,51 0,49 2 0,47 3 0,48 Teras 1 0,43 0,43 2 0,41 3 0,44 Sawo Gubal 1 0,88 0,88 2 0,89 3 0,88 Peralihan 1 0,81 0,81 2 0,82 3 0,81 Teras 1 0,81 0,85 2 0,90 3 0,85 Balsa Gubal 1 0,28 0,29 2 0,30 3 0,29 Peralihan 1 0,28 0,27 2 0,26 3 0,27 Teras 1 0,19 0,21 2 0,24 3 0,21

Berdasarkan perhitungan ANOVA (Tabel 3, 4 dan 5) terlihat bahwa masing-masing bagian batang pada mangium (gubal, peralihan dan teras) memiliki pengaruh nyata terhadap nilai BJ kayu, sebaliknya pada balsa dan sawo, bagian batang tersebut tidak berpengaruh nyata.

Tabel 3. Anova BJ pada mangium Sumber Derajat Bebas Jumlah Kuadrat Kuadrat Tengah F P Pembeda 2 0,012600 0,006300 21,00 0,002*) Error 6 0,001800 0,000300 Total 8 0,014400 Keterangan: *) = berbeda nyata

Tabel 4. Anova BJ pada sawo

Sumber Derajat Bebas Jumlah Kuadrat Kuadrat Tengah F P Pembeda 2 0,00493 0,00247 1,78 0,309 Error 3 0,00415 0,00138 Total 5 0,00908

Tabel 5. Anova BJ pada balsa

Sumber Derajat Bebas Jumlah Kuadrat Kuadrat Tengah F P Pembeda 2 0,006033 0,003017 5,48 0,100 Error 3 0,001650 0,000550 Total 5 0,007683

Adanya pengaruh nyata dari masing-masing bagian batang pada kayu mangium diduga terkait dengan perbedaan kadar air, kandungan zat ekstraktif, dan tingkat kedewasaan sel penyusun yang terdapat pada masing-masing bagian.

Yang menarik dari penelitian ini adalah rendahnya nilai rata-rata BJ kayu dari bagian teras dibandingkan dengan yang di bagian peralihan maupun di bagian gubalnya. Hal ini terkait dengan kondisi sampel yang digunakan dimana pada bagian teras masih terdapat bagian juvenilnya (daerah dekat empulur). Kondisi ini didukung oleh tingginya nilai kadar air kayu pada bagian teras (Tabel 7).

Hasil ANOVA (Tabel 6) membuktikan bahwa BJ kayu juga dipengaruhi oleh jenis kayunya. Hal ini sesuai dengan Haygreen, Bowyer dan Smulsky (2003), dimana BJ kayu sangat dipengaruhi oleh jumlah zat kayu, rongga-rongga sel,

26 kadar air dan zat-zat ekstraktif yang terkandung di dalam masing-masing jenis kayu.

Tabel 6. Anova BJ untuk seluruh jenis Sumber Derajat Bebas Jumlah Kuadrat Kuadrat Tengah F P Pembeda 2 1,61405 0,80703 521,28 0,000**) Error 24 0,03716 0,00155 Total 26 1,65121 Keterangan: **) = berbeda sangat nyata

4.2 Kadar Air (KA)

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa KA kayu bervariasi menurut jenis kayu (Tabel 7).

Tabel 7. Rata-rata KA kayu per masing-masing jenis dan bagian batang

Jenis

Kayu Bagian Batang Ulangan

Kadar Air (%) Kadar Air Rata-rata (%) Mangium Gubal 1 63,23 63,12 2 63,11 3 63,01 Peralihan 1 65,64 64,78 2 64,60 3 64,09 Teras 1 69,75 70,13 2 70,27 3 70,38 Sawo Gubal 1 52,09 51,58 2 51,08 3 51,58 Peralihan 1 53,63 53,86 2 54,10 3 53,86 Teras 1 49,55 49,45 2 49,36 3 49,45 Balsa Gubal 1 150,28 143,99 2 137,71 3 143,99 Peralihan 1 141,18 156,57 2 171,97 3 156,57 Teras 1 182,30 180,19 2 178,09 3 180,19

Berdasarkan Tabel 7 diketahui bahwa kayu balsa memiliki KA tertinggi (143,99-180,19%), sawo terendah (49,45-53,86%), dan mangium tergolong sedang (63,12-70,13%). Berdasar pengujian ANOVA (Tabel 8, 9 dan 10) diketahui bahwa KA kayu mangium dan sawo dipengaruhi sangat nyata oleh bagian batang (teras, peralihan dan gubal), sedangkan KA kayu balsa tidak dipengaruhi.

Tabel 8. Anova KA pada kayu mangium

Sumber Derajat Bebas Jumlah Kuadrat Kuadrat Tengah F P Pembeda 2 80,683 40,342 161,50 0,000**) Error 6 1,499 0,250 Total 8 82,182 Keterangan: **) = berbeda sangat nyata

Tabel 9. Anova KA pada kayu sawo

Sumber Derajat Bebas Jumlah Kuadrat Kuadrat Tengah F P Pembeda 2 19,456 9,728 45,70 0,006**) Error 3 0,639 0,213 Total 5 20,094 Keterangan: **) = berbeda sangat nyata

Tabel 10. Anova KA pada kayu balsa

Sumber Derajat Bebas Jumlah Kuadrat Kuadrat Tengah F P Pembeda 2 1351 676 3,61 0,159 Error 3 562 187 Total 5 1913

Adanya pengaruh yang sangat nyata dari bagian batang terhadap nilai KA kayu khususnya pada mangium dan sawo diduga terkait dengan perbedaan porsi juvenil dan parenkim yang terdapat pada sampel uji. Menurut Prayitno dalam Rahayu (2001), bagian pusat batang (teras) memiliki persentase jumlah parenkim yang lebih banyak dibandingkan dengan bagian tepi batang (gubal). Parenkim

28 diketahui sebagai sel yang berfungsi sebagai penyimpan sehingga lebih banyak mengandung air.

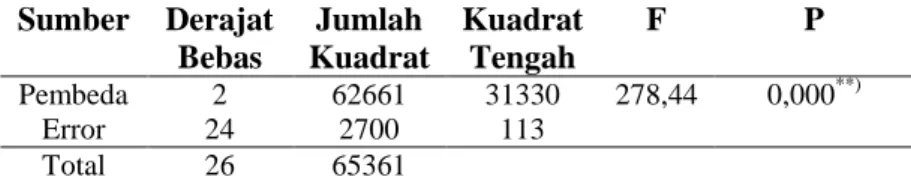

Sebagaimana BJ kayu, rata-rata KA kayu juga dipengaruhi secara sangat nyata oleh jenis kayunya (Tabel 11). Hal ini sesuai dengan Haygreen, Bowyer dan Smulsky (2003), dimana KA kayu sangat dipengaruhi oleh porsi dan macam sel penyusun termasuk tebal-tipis dinding sel dan porsi rongga sel, serta kandungan zat-zat ekstraktif pada masing-masing jenis kayu, yang kesemuanya itu sangat dipengaruhi oleh lokasi tempat tumbuh.

Tabel 11. Anova KA untuk seluruh jenis Sumber Derajat Bebas Jumlah Kuadrat Kuadrat Tengah F P Pembeda 2 62661 31330 278,44 0,000**) Error 24 2700 113 Total 26 65361 Keterangan: **) = berbeda sangat nyata

4. 3 Laju Penurunan Kadar Air

4.3.1 Dari kondisi segar ke kondisi kering udara

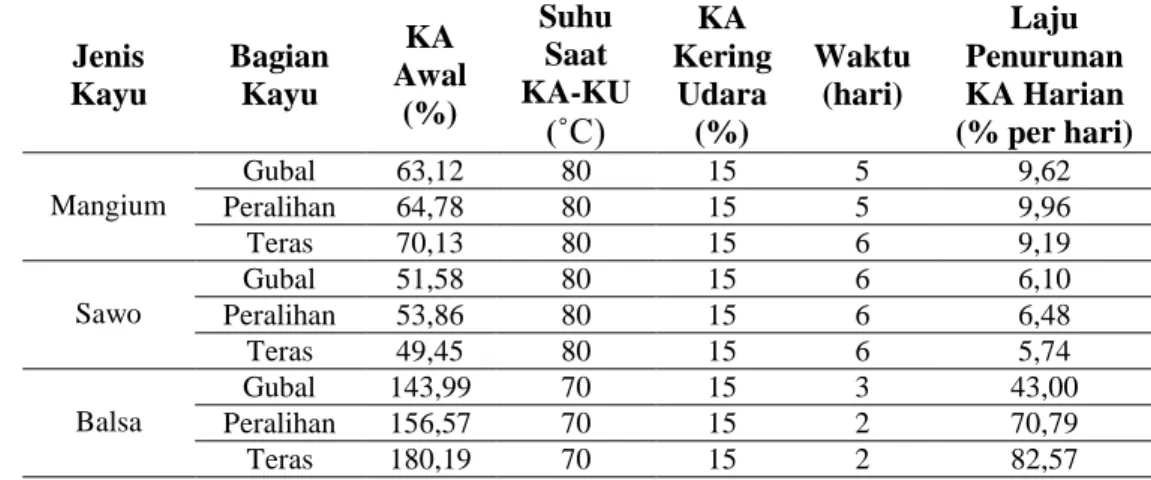

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kayu balsa memiliki laju penurunan KA dari kondisi segar ke kondisi kering udara (LP-KAS-KU) tertinggi

(43,00-82,57% per hari), sedangkan mangium dan sawo berturut-turut adalah 9,19-9,96% dan 5,74-6,48% per harinya (Tabel 12). Penurunan KA dari kondisi segar ke kondisi kering udara pada kayu balsa berlangsung sangat drastis dan cepat, sedangkan pada kayu mangium dan sawo cenderung bertahap. KA kondisi kering udara sebesar 15% telah dicapai oleh kayu balsa hanya dalam waktu pengeringan 2-3 hari, sedangkan kayu mangium dan sawo membutuhkan waktu yang lebih lama (5-6 hari untuk mangium; 6 hari untuk sawo). Suhu pengeringan untuk balsa mencapai kondisi kering udara juga lebih rendah dibandingkan

dengan suhu pengeringan untuk mangium maupun sawo, yaitu 70˚C berbanding 80˚C.

Tabel 12. Laju penurunan KA kayu dari kondisi segar ke kondisi kering udara

Jenis Kayu Bagian Kayu KA Awal (%) Suhu Saat KA-KU (˚C) KA Kering Udara (%) Waktu (hari) Laju Penurunan KA Harian (% per hari) Mangium Gubal 63,12 80 15 5 9,62 Peralihan 64,78 80 15 5 9,96 Teras 70,13 80 15 6 9,19 Sawo Gubal 51,58 80 15 6 6,10 Peralihan 53,86 80 15 6 6,48 Teras 49,45 80 15 6 5,74 Balsa Gubal 143,99 70 15 3 43,00 Peralihan 156,57 70 15 2 70,79 Teras 180,19 70 15 2 82,57

Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa LP-KAS-KU untuk kayu

mangium dan sawo dipengaruhi sangat nyata oleh bagian batang, tetapi tidak untuk kayu balsa (Tabel 12, 13, dan 14).

Tabel 13. Anova LP-KAS-KU pada kayu mangium

Sumber Derajat Bebas Jumlah Kuadrat Kuadrat Tengah F P Pembeda 2 0,88667 0,44333 46,72 0,000**) Error 6 0,05693 0,00949 Total 8 0,94360 Keterangan: **) = berbeda sangat nyata

Tabel 14. Anova LP-KAS-KU pada kayu Sawo

Sumber Derajat Bebas Jumlah Kuadra t Kuadrat Tengah F P Pembeda 2 0,81447 0,40723 134,75 0,000**) Error 6 0,01813 0,00302 Total 8 0,83260 Keterangan: **) = berbeda sangat nyata

Tabel 15. Anova LP-KAS-KU pada kayu Balsa

Sumber Derajat Bebas Jumlah Kuadrat Kuadrat Tengah F P Pembeda 2 1012 506 2,60 0,153 Error 6 1167 194 Total 8 2179

30 Terjadinya perbedaan laju penurunan KA pada bagian gubal, peralihan, dan teras pada kayu mangium dan sawo diduga terkait dengan perbedaan porsi dan macam sel penyusun kayu, kandungan ekstraktif, kematangan sel dan kondisi dinding sel (Bowyer et al., 2003). Hal ini tidak berlaku pada kayu balsa mengingat struktur anatomi kayu balsa yang lebih homogen (didominasi oleh sel-sel parenkim).

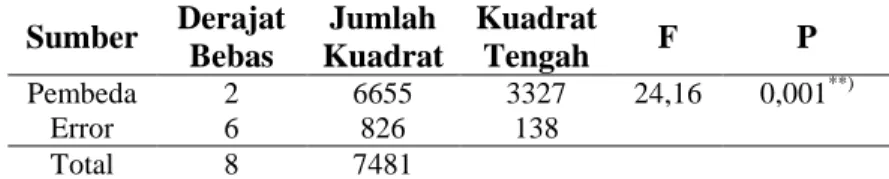

Hasil penelitian juga membuktikan bahwa LP-KAS-KU bervariasi menurut

jenis dan sangat nyata dipengaruhi oleh jenis kayu (Tabel 15).

Tabel 16. Anova laju penurunan KA dari kondisi segar ke kondisi kering udara tiga jenis kayu yang diteliti

Sumber Derajat Bebas Jumlah Kuadrat Kuadrat Tengah F P Pembeda 2 6655 3327 24,16 0,001**) Error 6 826 138 Total 8 7481 Keterangan: **) = berbeda sangat nyata

4.3.2 Dari kondisi segar ke kondisi kering tanur

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kayu balsa memiliki laju penurunan KA dari kondisi segar ke kondisi kering tanur (LP-KAS-KT) tertinggi

(12,00-15,02% per hari), sedangkan mangium dan sawo relatif sama berturut-turut adalah 5,26-5,84% dan 4,12-4,49% per harinya (Tabel 17).

Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa LP-KAS-KT untuk kayu

mangium balsa, dan sawo dipengaruhi sangat nyata oleh bagian batang (Tabel 18, 19, dan 20).

Tabel 17. Laju penurunan KA kayu dari kondisi segar ke kondisi kering tanur Jenis Kayu Bagian Kayu KA Awal (%) Waktu (hari) Laju Penurunan KA Harian (% per hari)

Mangium Gubal 63,12 12 5,26 Peralihan 64,78 12 5,40 Teras 70,13 12 5,84 Sawo Gubal 51,58 12 4,30 Peralihan 53,86 12 4,49 Teras 49,45 12 4,12 Balsa Gubal 143,99 12 12,00 Peralihan 156,57 12 13,05 Teras 180,19 12 15,02

Tabel 18. Anova LP-KAS-KT pada kayu mangium

Sumber Derajat Bebas Jumlah Kuadrat Kuadrat Tengah F P Pembeda 2 0,56536 0,28268 152,34 0.000**) Error 6 0,01113 0,00186 Total 8 0,57649 Keterangan: **) = berbeda sangat nyata

Tabel 19. Anova LP-KAS-KT pada kayu Sawo

Sumber Derajat Bebas Jumlah Kuadrat Kuadrat Tengah F P Pembeda 2 0,205400 0,102700 146,71 0.000**) Error 6 0,004200 0,000700 Total 8 0,209600 Keterangan: **) = berbeda sangat nyata

Tabel 20. Anova LP-KAS-KT pada kayu Balsa

Sumber Derajat Bebas Jumlah Kuadrat Kuadrat Tengah F P Pembeda 2 14,071 7,035 10,88 0,010**) Error 6 3,879 0,646 Total 8 17,949 Keterangan: **) = berbeda sangat nyata

Terjadinya perbedaan laju penurunan KA dari kondisi segar ke kondisi kering tanur pada bagian gubal, peralihan, dan teras pada ketiga jenis kayu yang diteliti diduga terkait dengan perbedaan macam dan porsi sel penyusun kayu, kandungan ekstraktif, kematangan sel dan kondisi dinding sel (Bowyer et al., 2003). Hasil penelitian juga membuktikan bahwa LP-KAS-KT bervariasi menurut jenis

32 Tabel 21. Anova laju penurunan KA dari kondisi segar ke kondisi kering tanur

tiga jenis kayu yang diteliti Sumber Derajat Bebas Jumlah Kuadrat Kuadrat Tengah F P Pembeda 2 145.122 72.561 87.90 0.000**) Error 6 4.953 0.825 Total 8 150.075 Keterangan: **) = berbeda sangat nyata

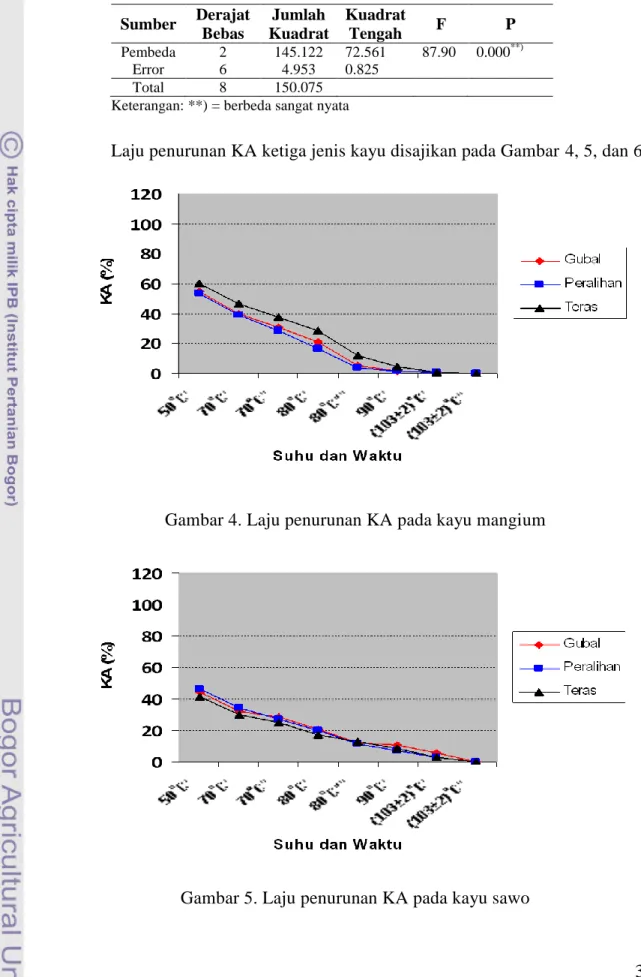

Laju penurunan KA ketiga jenis kayu disajikan pada Gambar 4, 5, dan 6.

Gambar 4. Laju penurunan KA pada kayu mangium

Gambar 6. Laju penurunan KA pada kayu balsa

4.4 Kualitas Pengeringan

Pada proses pengeringan dapat terjadi beberapa perubahan meliputi penurunan berat dan dimensi kayu, serta cacat-cacat seperti belah, retak, terpelintir, dan melengkung. Perubahan itu umumnya berdampak buruk pada kayu sehingga dapat menurunkan nilai kayu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kayu sawo cenderung memiliki cacat pengeringan yang paling berat, baik retak ujung maupun retak sisi, kemudian diikuti oleh mangium dan balsa. Kayu balsa bahkan tidak memperlihatkan adanya cacat sejak awal hingga akhir waktu pengeringan (Tabel 22, 23, dan 24). Hal ini terkait dengan nilai BJ kayu dimana kayu sawo memiliki BJ yang tertinggi, kemudian diikuti oleh mangium dan balsa. Ini menandakan bahwa kayu ber-BJ tinggi harus dikeringkan secara bertahap.

34 Tabel 22. Kualitas pengeringan kayu Mangium

Suhu Oven (˚C) Waktu (jam) n Kondisi Kayu Gubal Kondisi Kayu Peralihan Kondisi Kayu Teras Retak ujung Retak sisi Retak ujung Retak sisi Retak ujung Retak sisi 50 24 1 - - - - 2 - - - - 3 - - - - 70 24 1 + - - - - - 2 + - - - - - 3 + - - - - - 48 1 ++ - - - - - 2 + - - - - - 3 ++ - - - - - 80 24 1 ++ - + - + + 2 ++ - + - + - 3 ++ - + - - - 96 1 ++ - + - + - 2 ++ - + - + - 3 ++ - + - - - 90 24 1 ++ - - - - - 2 + - - - - - 3 ++ - - - - - (103±2) 24 1 + - - - - - 2 + - - - - - 3 + - - - - - 96 1 + - - - - - 2 + - - - - - 3 + - - - - -

Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa jenis cacat pengeringan yang terjadi berbeda menurut jenis kayu. Kayu sawo mengalami retak ujung dan retak sisi, sedangkan kayu mangium hanya mengalami retak ujung. Kedua cacat pengeringan pada kayu sawo terjadi diseluruh bagian batang, sedangkan retak ujung pada kayu mangium hanya terjadi di bagian gubal.

Tabel 23. Kualitas pengeringan kayu Sawo Suhu Oven (˚C) Waktu (jam) n Kondisi Kayu Gubal Kondisi Kayu Peralihan Kondisi Kayu Teras Retak ujung Retak sisi Retak ujung Retak sisi Retak ujung Retak sisi 50 24 1 + - + - - - 2 + - + - - - 70 24 1 ++++ - + - ++ - 2 +++ ++ +++ - ++ - 48 1 ++++ + ++ + +++ + 2 +++ +++ +++ + ++ - 80 24 1 +++ + ++ + ++ + 2 ++ ++ +++ + +++ - 96 1 +++ + + + + - 2 + ++ ++ + ++ - 90 24 1 ++ - + - + - 2 - + + - + - (103±2) 24 1 + - + - - - 2 - + - - - - 96 1 + - + - - - 2 + + - - - -

Tabel 24 Kualitas pengeringan kayu Balsa

Suhu Oven (˚C) Waktu (jam) n Kondisi Kayu Gubal Kondisi Kayu Peralihan Kondisi Kayu Teras Retak ujung Retak sisi Retak ujung Retak sisi Retak ujung Retak sisi 50 24 1 - - - - 2 - - - - 70 24 1 - - - - 2 - - - - 48 1 - - - - 2 - - - - 80 24 1 - - - - 2 - - - - 96 1 - - - - 2 - - - - 90 24 1 - - - - 2 - - - - (103±2) 24 1 - - - - 2 - - - - 96 1 - - - - 2 - - - -

Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa kayu sawo telah mengalami retak pada suhu rendah (50˚C), sedangkan kayu mangium baru mulai retak pada suhu 70˚C. Kayu sawo mengalami keretakan yang ekstrim pada suhu 70˚C,

36 sedangkan kayu mangium pada suhu 80˚C. Diatas suhu 70˚C (sawo) dan 80˚C (mangium) jumlah dan ukuran cacat seolah-olah berkurang seiring dengan menyusutnya kayu. Adanya penyusutan mengakibatkan retak yang ada menjadi berkurang. Hal ini sesuai dengan Tsoumis (1991) dimana pengurangan kualitas cacat yang demikian merupakan gejala terbentuknya cacat dalam

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Jenis kayu sangat berpengaruh terhadap kadar air (KA) dan laju penurunan KA harian.

2. Pada beberapa jenis kayu, bagian batang memiliki pengaruh nyata terhadap KA, berat jenis (BJ) dan penurunanan KA segar sampai ke KA kering udara. 3. KA kondisi kering udara pada kayu balsa dapat dicapai pada pengeringan

dengan suhu 70˚C, sedangkan KA kondisi kering udara kayu mangium dan sawo pada suhu 90˚C.

4. Kayu yang memiliki BJ tinggi umumnya lebih mudah mengalami cacat pengeringan dibanding kayu dengan BJ rendah.

5. Adanya kayu juvenil dalam batang dapat mempengaruhi BJ, KA, dan laju pengeringan

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk penyesuaian di lapangan dengan menggunakan contoh uji full scale

38 2. Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mempelajari pengaruh kayu juvenil

DAFTAR PUSTAKA

Bowyer J. L., R. Shmulsky dan J. G. Haygreen. 2003. Forest Products and Wood

Science: An Introduction. Iowa State Press. Ames, Iowa.

Budiyanto, D. A. 1996. Sistem Pengeringan Kayu. Pendidikan Industri Kayu Atas-Semarang.

http://noviantoblog.blogspot.com/. Diakses tanggal 8 Agustus 2009 http://www.tentangkayu.com/. Diakses tanggal 20 Agustus 2009 Kadaryanto. 2007. BIOLOGI 3. Penerbit Yudhistira, Jakarta.

Lawrence, E. 1991. Handerson’ s Dictionary of Biological Terms. Tenth Edition. Longman Scientific & Technical-England

Mandang Y. I. dan I K. N. Pandit. 1997. Pedoman Identifikasi Kayu di Lapangan. Bogor : Yayasan PROSEA Indonesia.

Nurhayati, N. 2008. Pelajaran BIOLOGI BILINGUAL untuk SMP/MTs.Kelas IX. Yrama Widya, Bandung.

Oey D. S. 1964. Berat Jenis dari Jenis-jenis Kayu Indonesia dan Pengertian Beratnya Kayu untuk Keperluan Praktek. Pengumuman Nr. 13. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan. Bogor.

Ogata, K., T. Fujii, H. Abe dan P.Baas. 2008. Identification of the Timbers of

Southeast asia and the Western Pacific. KAISEISHA PRESS, JAPAN.

Rahayu, I. S. 2001. Sifat Dasar Vascular Bundle dan Parenkim Batang Kelapa Sawit (Elaeis guineensis Jacq.) dalam Kaitannya dengan Sifat Fisis, Makanis serta Keawetan. [Tesis] Program Studi Ilmu Pengetahuan Kahutanan, Fakultas Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor. Tidak Dipublikasikan.

Tim IPA SMP/MTs. 2007. Ilmu Pengetahuan Alam 3. PT. Galaxy Puspa Mega, Jakarta.

Tsoumis, G. 1991. Science and Technology of Wood. New York: Van Nostrand Reinhold.

Lampiran 1. Rata-rata pengukuran Berat Jenis dan Kadar Air Jenis Kayu Bagian Kayu Ulanga n Berat Jenis Berat Jenis Rata-rata Kadar Air (%) Kadar Air Rata-rata (%) Mangium Gubal 1 0.53 0.52 63.23 63.12 2 0.52 63.11 3 0.50 63.01 Peralihan 1 0.51 0.49 65.64 64.78 2 0.47 64.60 3 0.48 64.09 Teras 1 0.43 0.43 69.75 70.13 2 0.41 70.27 3 0.44 70.38 Sawo Gubal 1 0.88 0.88 52.09 51.58 2 0.89 51.08 Peralihan 1 0.81 0.81 53.63 53.86 2 0.82 54.10 Teras 1 0.81 0.85 49.55 49.45 2 0.90 49.36 Balsa Gubal 1 0.28 0.29 150.28 143.99 2 0.30 137.71 Peralihan 1 0.28 0.27 141.18 156.57 2 0.26 171.97 Teras 1 0.19 0.21 182.30 180.19 2 0.24 178.09

42 Lampiran 2. Grafik perhitungan BJ dan Kadar Air Ketiga Jenis Kayu

Mangium Sawo Balsa Gubal 0.52 0.88 0.29 Peralihan 0.49 0.81 0.27 Teras 0.43 0.85 0.21 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00

Berat Jenis

Kadar Air

0.00 200.00KA

(%

)

Gubal 63.12 51.58 144 Peraliha n 64.78 53.86 156.6 Teras 70.13 49.45 180.2Lampiran 3. Tabel pengeringan kayu Mangium bagian gubal Suhu Oven (˚C) Waktu (jam) Ulanga n Berat Awal (g) Berat Oven (g) Kondisi Kayu Kadar Air (%) Retak ujung Retak sisi 50 24 1 254.8 241.7 - - 54.84 2 255.1 242.1 - - 54.80 3 255.6 242.6 - - 54.72 70 24 1 218.3 + - 39.85 2 219.1 + - 40.09 3 219.7 + - 40.11 48 1 203.5 + - 30.37 2 204.1 + - 30.50 3 204.8 + - 30.61 80 24 1 188.4 + - 20.69 2 189.1 + - 20.91 3 189.6 + - 20.92 96 1 164.3 ++ - 5.25 2 164.9 ++ - 5.43 3 165.1 ++ - 5.29 90 24 1 158.0 ++ - 1.22 2 159.3 ++ - 1.85 3 159.6 ++ - 1.79 (103±2) 24 1 156.8 +++ - 0.45 2 157.1 +++ - 0.45 3 157.7 ++ - 0.57 96 1 156.1 +++ + 0 2 156.4 +++ - 0 3 156.8 ++ - 0