ARTICLE IN PRESS

Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 143-156 DOI:10.17977/um020v1i12020p143

Pepy Rizma Kurniawati& Blasius Suprapta | 143

ISSN - 2086-133

J

URNAL

D

IMENSI

S

EJARAH

Journal homepage: www.jurnaldimensisejarahum.com

DAMPAK ERUPSI GUNUNG KELUD TERHADAP KONDISI

EKOLOGI KAWASAN KEDIRI TAHUN 1901-1919

Pepy Rizma Kurniawati, Blasius Suprapta

Rizmapepy@gmail.com, blasius.suprapta.fis.um@gmail.com

Abstract

During this time, the impact of eruptions from volcanoes has always been seen in economic or social aspects. In fact, ecology is also one aspect that is affected due to volcanic eruptions. This study aims to determine how the impact of the Mount Kelud eruption that occurred in 1901 on the ecological conditions (environment) in the Kediri region. The method used in this study is the historical method which includes: Topic Selection, Heuristics, Source Criticism, Interpretation, and Historiography. The results of this study indicate that: First, the eruption of Mount Kelud which occurred in 1901 took place on May 22-23, 1901. Second, there were 5 (five) lava flows in 1901, including the Mangli lava flow, Ngobo lava flow, lava flow Koetoengan, Petoengkobong lava flow, and Gedok lava flow. These five lava flows cause crop failure, damage to agricultural products, damage to residential areas, damage to plantation products (coffee, rubber, indigo, and cocoa), and changes and damage to river areas. Third, disaster mitigation efforts carried out by the Dutch colonial party were realized in the construction of tunnels to reduce the volume of the Kelud crater lake. The tunnel is still used today and is known as the "Ampera Tunnel".

Keywords

Mount eruption, Mount Kelud, Ecology, Kediri Region. Abstrak

Selama ini dampak erupsi gunung api selalu dilihat pada aspek ekonomi ataupun sosial. Padahal, ekologi juga menjadi salah satu aspek yang terpengaruh akibat erupsi gunung. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana dampak erupsi Gunung Kelud yang terjadi pada tahun 1901 terhadap kondisi ekologi (lingkungan) di kawasan Kediri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang meliputi: Pemilihan Topik, Heuristik, Kritik Sumber, Interpretasi, dan Historiografi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, erupsi Gunung Kelud yang terjadi di tahun 1901 berlangsung pada tanggal 22-23 Mei 1901. Kedua, ada 5 (lima) aliran lahar pada tahun 1901, diantaranya adalah aliran lahar Mangli, aliran lahar Ngobo, aliran lahar Koetoengan, aliran lahar Petoengkobong, dan aliran lahar Gedok. Kelima aliran lahar ini menyebabkan gagal panen, rusaknya produk pertanian, rusaknya daerah permukiman, rusaknya hasil perkebunan (kopi, karet, indigo, dan kakao), dan perubahan serta rusaknya area sungai. Ketiga, usaha mitigasi bencana yang

ARTICLE IN PRESS

Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 143-156 DOI:10.17977/um020v1i12020p143

Pepy Rizma Kurniawati& Blasius Suprapta | 144 dilakukan oleh pihak kolonial Belanda diwujudkan dalam pembangunan terowongan untuk mengurangi volume danau kawah Kelud. Terowongan tersebut masih digunakan hingga saat ini dan dikenal dengan nama “Terowongan Ampera”.

Kata kunci

Erupsi gunung, Gunung Kelud, Ekologi, Kawasan Kediri.

*Received: 11 January 2020 *Revised: 28 March 2020 *Accepted: 5 May 2020 *Published: 25 June 2020

Pendahuluan

Erupsi gunung api menjadi suatu kajian yang bisa dipilih oleh sejarawan sebagai topik penelitian sejarah, yang mana kajian tersebut masuk kedalam salah satu lingkup dari sejarah lingkungan. Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang sangat rentan terhadap berbagai macam bencana alam, salah satunya adalah bencana gunung meletus atau erupsi (Jumadi dkk, 2012:88). Secara geografis, Indonesia memang didominasi oleh gunung api yang terbentuk akibat zona subduksi antara lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia. Hal inilah yang menyebabkan gunung berapi di Indonesia merupakan bagian dari “Cincin Api Pasifik” atau yang bisa disebut sebagai Ring of Fire Pacific. Selain itu, kawasan gunung api di Indonesia merupakan daerah pertanian yang subur dan selalu padat penduduk sejak jaman dahulu walaupun tidak terlepas dari ancaman bencana letusan (Pratomo, 2006:210). Didasarkan pada fakta tersebut, maka dapat dipastikan bahwa Indonesia memang merupakan daerah yang rawan akan adanya bencana alam gunung meletus atau erupsi.

Gunung Kelud berada di perbatasan antara Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, dan juga Kabupaten Malang. Gunung api ini termasuk ke dalam tipe stratovulkan dengan karakteristik letusan gunung yang eksplosif. Sejak tahun 1300, Gunung Kelud ini telah tercatat aktif meletus dengan rentang letusan antara 15-30 tahun (Zaenuddin, 2009:19). Pola letusan dengan rentang 15-30 tahun tersebut diawali dari adanya erupsi yang cukup besar terjadi pada tahun 1586, 1901, 1919, 1951, dan 1996, yang mana letusan tersebut terus berlanjut hingga ke tahun 1990, 2007, dan 2014 (Reksowiyogo, 1969 dalam Lestari, 2016:57).

Sementara itu, ekologi dapat diartikan sebagai sebuah ilmu pengetahuan yang membahas mengenai organisme dengan lingkungannya (Soedjiran, 1986:1). Erupsi gunung api yang dalam hal ini adalah erupsi Kelud tentu memberikan dampak terhadap kondisi lingkungan sekitar. Dampak tersebut terwujud dalam kerusakan ekologi yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi kehidupan manusia.

Berdasarkan hal itulah muncul suatu ide atau gagasan dari peneliti untuk mendapatkan suatu kebaharuan dalam penelitian mengenai erupsi Gunung Kelud ini. Peneliti akan mengangkat erupsi Gunung Kelud yang terjadi pada tahun 1901. Erupsi ini adalah erupsi paling awal dari Gunung Kelud yang terjadi di awal abad ke-19. Nantinya, penulis juga akan melihat bagaimana erupsi ini memberikan dampak terhadap kondisi ekologi kawasan Kediri serta bagaimana usaha atau tindakan manusia dalam merespon bencana ini. Perlu digaris bawahi juga bahwa penulisan skripsi ini merupakan sebuah kajian ekologi atau lingkungan, dan bukan merupakan suatu kajian kebencanaan. Sehingga hanya akan menunjukkan bagaimana dampak erupsi dari Kelud pada tahun 1901 terhadap kondisi ekologi Kediri pada rentang waktu 1901-1919.

ARTICLE IN PRESS

Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 143-156 DOI:10.17977/um020v1i12020p143

Pepy Rizma Kurniawati& Blasius Suprapta | 145

Metode

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian sejarah yang meliputi 5 (lima) tahap, yakni pemilihan topik, heuristik atau pengumpulan sumber, kritik sumber, interpretasi data meliputi proses analisis dan sintesis, dan yang terakhir adalah historiografi (Kuntowijoyo, 2013:69). Langkah pertama yang harus dilakukan adalah proses pemilihan topik. Topik utama yang dipilih oleh penulis adalah Dampak Erupsi Gunung Kelud

Terhadap Kondisi Ekologi Kawasan Kediri Tahun 1901-1919.

Selanjutnya adalah heuristik atau pengumpulan sumber. Heuristik adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan jejak-jejak masa lampau sebagai sumber bahan penelitian sejarah. Sumber primer yang akan digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber seperti arsip yang berupa laporan penelitian, koran-koran sejaman, hingga menggunakan foto-foto yang sejaman dengan topik penelitian. Diantaranya adalah arsip laporan penelitian De Uitbarsting van Den G. Keloet in Den Nacht van Den 19den op den 20sten

Mei 1919 yang ditulis oleh Dr. G.L.L. Kemmerling, Peta Topografi Goenoeng Keloed West-Original Dutch Map Topography tahun 1924, Kajian Kebencanaan dalam Naskah Panjeblugipun Redi Kelud. Berbagai koran Belanda yang didapatkan melalui Delpher.nl

seperti Nieuwsblad van het Noorden, dan De Locomotief Samarangsch Handels en Advertentie

Blad, serta arsip berupa Overzichtskaart in Verslag. Sementara itu, sumber sekunder

Sementara itu, untuk sumber sekunder dari penelitian ini diperoleh dari observasi yang dilakukan oleh peneliti dari dinas dan instansi terkait. Output dari sumber ini dapat berupa buku, penelitian terdahulu, artikel, dan jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian. Penulisan penelitian ini juga menambahkan berbagai literatur seperti skripsi, tesis, dan disertasi untuk semakin memperkuat hasil penulisan skripsi ini.

Langkah berikutnya adalah proses kritik sumber atau tahapan penilaian sumber yang telah dikumpulkan. Kritik sendiri terbagi menjadi dua, yaitu kritik internal dan kritik eksternal. Proses kritik eksternal dilakukan oleh peneliti dengan melihat bagaimana kondisi dari sumber itu sendiri apakah asli atau palsu. Untuk melakukan kritik internal, peneliti juga membandingkan sumber-sumber tersebut dengan berabgai sumber sekunder atau literasi pendukung, agar diperoleh informasi atau data yang memang benar sesuai dengan topik penelitian.

Langkah keempat yang dilakukan adalah proses interpretasi. Interpretasi yang muncul adalah bahwa memang benar perubahan atau kerusakan ekologi sawah, ekologi permukiman dan perkebunan, serta ekologi sungai yang terjadi dikawasan kawasan Kediri diakibatkan oleh erupsi Gunung Kelud yang terjadi pada tahun 1901 dan dapat diperkuat dengan penggunaan teori kerusakan lingkungan atau disturbance ecology theory yang menyatakan bahwa salah satu penyebab rusaknya suatu lingkungan bisa diakibatkan dari letusan hasil erupsi gunung api. Kemudian langkah terakhir adalah historiografi atau penulisan sejarah. Dalam hal ini, peneliti akan menulis mengenai Dampak Erupsi Gunung

ARTICLE IN PRESS

Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 143-156 DOI:10.17977/um020v1i12020p143

Pepy Rizma Kurniawati& Blasius Suprapta | 146

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kawasan Kediri Tahun 1900-1920 A. Kawasan Kediri Tahun 1900-1920

Nama Kediri banyak terdapat pada kesusastraan Kuno yang berbahasa Jawa Kuno seperti Kitab Samaradana, Pararaton, Negarakrtagama, dan Kitab Calon Arang. Selain itu juga terdapat dalam beberapa prasasti seperti Prasasri Ceber yang memiliki angka tahun 1109 saka. Prasasti Kamulan di Desa Kamulan Kabupaten Trenggalek yang berangka tahun 1116 saka juga menyebutkan nama Kediri (Profil Kabupaten Kediri, 2016). Penetapan Kediri sebagai kotapraja adalah tindak lanjut dari dari undang-undang De Wet Houdende

Decentralisatie Van Het Bestuur in Nederlands-Indie atau Decentralisatie Wet tahun1903,

setelah penetapan tersebut, maka beberapa kota besar di Indonesia ditetapkan menjadi pemerintah kota yang bersifat otonom dan disebut dengan gemeente.

Penetapan Kediri menjadi gemeente dilakukan berdasarkan Staatsblad No. 148 yang tertanggal 1 Maret tahun 1906, dan mulai diberlakukan secara resmi pada 1 April 1906. Berdasarkan staatsblad tersebut, dapat diketahui bahwa terhitung mulai tanggal 1 April 1906, maka secara resmi daerah Kediri merupakan sebuah kotapraja atau gemeente. Selain itu, perlu diketahui juga bahwa pembentukan gemeente Kediri sebagai tempat dari kedudukan Residen Kediri, sifat pemerintahan otonom terbatas dan sudah memiliki

Gemeenteraad atau Dewan Kota yang berjumlah sebanyak 13 orang.

Jika dilihat secara geografis, wilayah Kediri terletak pada koordinat antara 111º 47’ 05” s/d 112º 18’ 20” Bujur Timur dan 7º 36’ 12” s/d 8º 0’ 32” Lintang Selatan. Kediri merupakan daerah yang dilalui oleh Sungai Brantas dan terletak diantara lembah di kaki gunung berapi, yakni Gunung Wilis yang berada di sebelah barat dan bersifat non vulkanis dan Gunung Kelud yang terletak di sebelah timur dan bersifat vulkanis (Hoofdplaats Kediri, 1913). Selain itu, wilayah Kediri terbelah menjadi dua bagian Sungai Brantas, yakni di bagian barat dan timur sungai serta beberapa anak Sungai Brantas. Wilayah dataran rendah terletak di bagian timur sungai, wilayah ini lahannya relatif subur dengan struktur tanah yang datar. Daerah timur ini memperoleh kesuburan tanah yang baik akibat adanya endapan abu vulkanik lahar. Dataran rendah yang subur dan pengairan irigasi pertanian yang baik membuat wilayah Kediri sangat sesuai untuk daerah pertanian, dan perkebunan. Hasil komoditi beras ekspor di kirim ke wilayah Jawa dan luar Jawa hingga luar negeri seperti India, Cina, Eropa Tengah, dan Timur (Kasdi, 2005:28).

Sementara itu, di bagian barat sungai merupakan wilayah dataran tinggi dimana memiliki lahan yang kurang subur. Untuk menghubungkan antara wilayah barat dan timur dibangun jembatan Brantas (Brantasburg), dengan adanya jembatan ini masyarakat sangat terbantu untuk saling terhubung ke wilayah lainnya (Laporan Akhir Gemeente Kediri, 1920). Sementara itu, di wilayah bagian timur Kediri yakni di Distrik Kediri memiliki lahan subur dan terdapat area persawahan yang luas, dimana msyarakat mendapatkan hasil panen yang berlimpah apabila tidak dilanda banjir. Tidak hanya area persawahan, disana juga terdapat perkebunan dengan berbagai tanaman, diantaranya kopi, kakao, tebu, dan indigo. Adanya jalur sungai besar yang membelah wilayah Kediri antara timur dan barat membuat wilayah Kediri mendapatkan sumber mata air yang baik. Sumber mata air dari Sungai Brantas dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sawah atau ladang di

ARTICLE IN PRESS

Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 143-156 DOI:10.17977/um020v1i12020p143

Pepy Rizma Kurniawati& Blasius Suprapta | 147

wilayah Kediri sangat subur karena mendapatkan pengairan atau irigasi yang baik sehingga mata pencaharian masyarakat Kediri adalah petani dengan memanfaatkan pengairan dari Sungai Brantas.

B. Gambaran Umum Gunung Kelud

Nama Kelud adalah nama kini untuk gunung api yang terletak di Kabupaten Blitar, Kediri, dan Malang. Nama lamanya adalah “Kampud”. Nama ini ditulis dalam

Nāgarakṛtāgama (1365 M.) dan Tantu Panggelaran (abad XIV M) (Dwicahyono, 2012:92).

Nama Kelud dalam bahasa Jawa berarti sapu. Boleh jadi penamaan ini berkaitan dengan sifat letusannya yang menghasilkan lahar letusan yang menyapu semua yang dilaluinya dalam waktu sekejap. Sebab air di dalam danau kawahnya sangat besar.

Karakter erupsi dari gunung api Kelud adalah erupsi eksplosif. Endapan aliran dan jatuhan piroklastik merupakan penyusun utama tubuh gunung api tersebut. Aliran lava dan kubah lava hanya terdapat pada bagian puncak dan pusat erupsinya. Kubah-kubah lava yang terdapat di sekitar puncak dari yang berumur lebih tua ke yang lebih muda bergerak mengikuti arah jarum jam (Zaenuddin, 2009:1).

Gunung Kelud berpotensi untuk menghadirkan bahaya sekunder bagi daerah disekitarnya. Hal ini disebabkan kawah yang ada pada Gunung Kelud dapat menimbulkan luapan berupa lahar yang sangat banyak dan berpotensi merusak apa saja yang dilaluinya. Lahar secara ilmiah didefinisikan sebagai material yang mengalir secara cepat, di mana material tersebut merupakan campuran antara material piroklastik dengan air (Smith, dan Fritz, 1989). Perbandingan antara bahan padat piroklastik dengan air adalah berkisar antara 60%-75% berupa bahan padat sedangkan yang 40%-25% sisanya adalah air. Kecepatan aliran melebihi kecepatan normal dari gunung api (Hadmoko dkk, 2018:47).

C. Catatan Erupsi Gunung Kelud Sebelum Tahun 1901

Sebelum mengalami erupsi di tahun 1901 dan tahun 1919, Kelud juga telah mencatatkan banyak sekali peristiwa vulkanik yang sangat menarik untuk dibahas. Berdasarkan data yang diperoleh dari Proful Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, tertulis bahwa erupsi tertua Kelud terjadi pada tahun 1000. Berdasarkan data tersebut, letusan sebanyak 23 kali terlah terjadi dan tercatat sejak tahun 1000 dengan rata-rata periode letusan Kelud adalah 15 tahun.

Data vulkanik tahun 1311-1481 M dari erupsi Kelud tergambar runtut. Data tersebut diperoleh dari Pararatorn dan Kakawin Nāgarakṛtāgama. Delapan bagian Pararaton (VIII, IX, X, XI, XII, XIV, XVII, XVIII) memuat informasi mengenai delapan hingga sembilan kali peristiwa vulaknik, yang besar kemungkinan berkenaan dengan Kelud atau anak bukitnya (Dwicahyono, 2012:88). Sĕrat Pārārāton mencacat bahwa setelah lima tahun sejak peristiwa letusan gunung api th. 1421 M, terjadilah bencana kelaparan. Letusan itu tidak lain adalah Gunung Kampud dan bencana yang terjadi akibat ini berlarut-larut dan diperkirakan telah merusak lahan-lahan pertanian dalam daerah yang luas. Akibat hal ini terjadilah kegagalan panen dan akhirnya menyebabkan bahaya kelaparan (Suprapta, 2015:79).

Peristiwa erupsi berikutnya berlanjut pada abad ke-15 hingga abad ke-17. Pada rentang abad tersebut, terhitung ada 8 (delapan) kali Kelud erupsi yaitu di tahun 1548, 1586,

ARTICLE IN PRESS

Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 143-156 DOI:10.17977/um020v1i12020p143

Pepy Rizma Kurniawati& Blasius Suprapta | 148

1641, 1716, 1752, 1771, 1776, dan 1785 dan terjadi pada masa VOC. Sejak abad itu, Gunung Kelud tercatat memakan korban lebih dari 15.000 jiwa, dan pada letusan di tahun 1586 Masehi, tercatat telah merenggut korban lebih dari 10.000 jiwa. Catatan terjadinya erupsi Gunung Kelud yang agak rinci baru dimulai pada tahun 1586 yang menyebutkan jumlah korban sebanyak 10.000 orang yang diakibatkan oleh erupsi Gunung Kelud pada tahun tersebut (Kusumadinata, 1979).

Pada peristiwa vulkanik 26 Mei 1848, diperoleh informasi bahwa kawah Kelud terbuka ke arah selatan. Korban jiwa sebanyak 21 orang, 11 desa rusak, dan 100.000 tanaman kopi mati. Peristiwa vulkanik selanjutnya terjadi pada tanggal 24 Januari 1851, dengan dampak vulkanik tidak dapat diketahui. Pada letusan tanggal 3-4 Januari 1864, tercatat ribuan rumah mengalami kerusakan akibat letusan yang dahsyat (Dwicahyono, 2012:91).

Peristiwa Erupsi Gunung Kelud Tahun 1901

Erupsi Kelud pada 1901 ini terjadi setelah adanya selang waktu sekitar 37 tahun masa tenang sejak erupsi tahun 1864 (Zaenuddin, 2009:3). Erupsi Gunung Kelud pada tahun 1901 terjadi pada tanggal 22-23 Mei 1901. Pada tanggal 22-23 Mei tersebut letusan Gunung Kelud terjadi pada tengah malam antara tanggal 22 dan 23 Mei 1901. Hujan abu akibat letusan Gunung Kelud tanggal 21 Mei 1901 dikenal dengan sebutan udan awu Kamis Wage (hujan abu Kamis wage), sementara itu hujan abu akibat letusan Gunung Kelud tanggal 20 Mei 1919 dikenal dengan sebutan udan awu Selasa Kliwon (hujan abu Selasa kliwon) (Pajeblugan Redi Kelud: 4-5).

Berita ini juga sejalan dengan yang dikemukakan oleh L. Houwink yang memberikan perincian mengenai erupsi Kelud tahun 1901 dalam Jaarboek van het Mijnwezen 1901 blz.

122-136 (Buku Tahunan Industri Pertambangan 1901 halaman 122-122-136) dan dimuat dalam laporan

penelitan Dr.G.L.L Kemmerling mengenai Kelud tahun 1901 dan 1919 yang berjudul “De

Uitbarsting Van den G. Keloed in Den Nacht van den 19den op den 20sten Mei 1919”. Letusan

Kelud yang terjadi pada malam 22-23 Mei hanya berlangsung sebentar dan datang secara tidak terduga. Menurut sebuah acara perburuan yang dilakukan disekitar danau Kelud pada 12 (dua belas) hari sebelumnya sudah terlihat bahwa air danau kawah Kelud sangat mendidih dan memiliki lingkaran besar dipermukaannya.

Munculnya letusan pertama diamati mulai pukul 12 atau pukul 1, setelah itu hal ini menjadi semakin meningkat dan disertai dengan suara gemuruh tanah bawah yang sangat besar. Letusan utama terjadi pada pukul 3, awan abu bewarna gelap naik dari permukaan kawah. Kegelapan menyelimutim batu-batu kecil mulai turun, dan tak lama kemudian abu dan lumpur yang basah mengikutinya. Kejadian selanjutnya adalah hujan abu yang panas. Di daerah Kediri abu panas mulai turun sekitar pukul 03.30 dan bau belerang tercium disegala tempat dan mulai gelap tertutup pada pukul 8. Suara dentuman letusan Kelud terdengar diamana-mana antara lain di Pekalongan dan abunya melayang sangat cepat. Pada sekitar pukul 5 ia sudah sampai di Madiun dan keesokan paginya sudah di Sukabumi, Buitenzorg (Bogor), dan daerah lainnya (De Uitbarsting Van den G. Keloed in Den Nacht van den 19den op

den 20sten Mei 1919, 1921:105).

Tercantum pula dalam koran De Telegraff yang diterbitkan pada 31 Mei 1919. Kloet atau Keloet, yang ditetapkan oleh Johannes Voss sebagai gunung kecil, memiliki sedikit

ARTICLE IN PRESS

Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 143-156 DOI:10.17977/um020v1i12020p143

Pepy Rizma Kurniawati& Blasius Suprapta | 149

kemiringan, menaikkan puncaknya menjadi sekitar 1700 M, tetapi tampak jauh lebih rendah karena kedekatannya dengan Kawi yang curam dan lebih tinggi. Tembakan juga terdengar selama letusan 1901, dan juga pada 1771, yang suaranya menembus, antara lain, di Madioen, Solo dan Pekalongan (De Telegraff, 31 Mei 1919). Distribusi hujan abu yang mencapai daerah Sukabumi dan Bogor pada erupsi Kelud tahun 1901, suara dentuman erupsi sampai terdengar ke Madiun, Solo, dan juga Pekalongan. Selain Sukabumi dan Bogor, menurut telegram yang diterima oleh pemerintahan di Batavia, hujan abu lebat akibat erupsi Kelud tahun 1901 juga sampai ke daerah Madiun, Surakarta, Yogyakarta, Kedu, dan juga Semarang (Rotterdamsch nieuwsblad, 25 Mei 1901).

Selain distribusi hujan abu yang mencapai daerah Sukabumi dan Bogor, hujan abu dari erupsi Kelud juga membawa dampak yang cukup besar terhadap daerah sekitarnya seperti Kediri dan juga Pare. Hal ini juga seperti yang dikemukakan oleh Houwink bahwa pada saat erupsi Kelud tahun 1901 tersebut arah jatuhnya abu vulkanik adalah cenderung ke arah barat Gunung Kelud. Bahkan saat itu, Kediri dan Pare digambarkan seperti telah terkubur oleh adanya abu vulkanik hasil erupsi Kelud ini. Houwink juga memperkirakan bahwa jumlah material abu vulkanik yang terlontar saat itu mencapai 200 juta meter kubik. Dengan tambahan lain berupa lontaran material vulkanik yaitu batuan andesit piroksen. Abu vulkanik hasil erupsi Kelud 1901 ini juga mengandung sejumlah presentase tertentu dari garam asam sulfat (De Uitbarsting Van den G. Keloed in Den Nacht van den 19den op den

20sten Mei 1919, 1921:106).

Gambar 1. Kratermeer van de Keloed op Oost-Java, vermoedelijk na de uitbarsting in mei 1901 (Danau

kawah Kelud di Jawa Timur, mungkin setelah terjadi letusan pada bulan Mei Tahun 1901) (Sumber: media-kitlv)

Permukaan air danau kawah turun 40 hingga 45 meter di bawah permukaan lama. Diamater danau yang tersisa diperkirakan 300 hingga 400 meter. Airnya bewarna gelap dan mendidih dengan keras hingga membuat orang tidak bisa turun ke kawah. Di tiga tempat di dinding kawah yang berlawanan, perkembangan uap sangat kuat diamati. Di bagian timur laut kawah, sebuah sungai naik dari sumber ketinggian kemudian jatuh ke danau

ARTICLE IN PRESS

Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 143-156 DOI:10.17977/um020v1i12020p143

Pepy Rizma Kurniawati& Blasius Suprapta | 150

membentuk air terjun. Perubahan pada dinding kawah itu menurut mereka yang melihat kawah sebelum dan sesudah letusan, sangat kecil (De Uitbarsting Van den G. Keloed in Den

Nacht van den 19den op den 20sten Mei 1919, 1921:105-106).

Selain menimbulkan hasil erupsi berupa abu vulkanik, erupsi tahun 1901 juga menimbulkan aliran lahar. Setelah letusan terdapat arus lumpur yang dengan cepat sampai ke kawasan Blitar. Karena aliran lahar bercabang berulang kali, efek dari aliran lahar ini relatif kecil. Dibeberapa tempat ketinggian lahar mencapai ±58 meter. Terdapat aliran lahar lain yang muncul beberapa saat setelah letusan, material seperti abu, pasir, dan batu kecil juga muncul berasal dari letusan kemudian terangkut dalam bentuk aliran lahar bercampur lumpur. Fenomena ini berlangsung cukup lama dan menyebabkan banyak kerusakan di daerah sekitar. Houwink juga menggambarkan fenomena tersebut dapat diamati di lahar Ngobo, termasuk adanya suhu tinggi yang berasal dari material letusan berkumpul di ngarai (De Uitbarsting Van den G. Keloed in Den Nacht van den 19den op den 20sten Mei 1919,

1921:106).

Dampak Erupsi Gunung Kelud Terhadap Kondisi Ekologi Kawasan Kediri Tahun 1901-1919 A. Dampak Terhadap Ekologi Persawahan Kawasan Kediri

Seperti yang kita ketahui, area persawahan menjadi area yang seringkali terkena dampak paling besar dari peristiwa erupsi gunung api. Daerah pertanian Kediri dilewati oleh aliran Sungai Brantas dan anak sungainya, masyarakat memanfaatkan air sungai tersebut sebagai pengairan untuk sawah dan kebunnya. Mereka membuat saluran irigasi untuk pengairan sawah mereka. Bahkan pada tahun 1910, pabrik yang membunyai berbagai kebun juga membangun saluran irigasi (Een Klein Waterwerk Ten Behoeve can Irrigatie Vermoedelijk

op Onderneming Besowo Nabij Kalangbret op Oost-Java, 1910).

Kerusakan yang terjadi pada area persawahan disebabkan oleh aliran lahar material gunung api dan juga abu vulkanik yang menutupi permukaan tanah persawahan dan membuat persawahan menjadi rusak. Letusan Gunung Kelud juga memberikan dampak pada pabrik gula di kawasan Kediri. Pabrik gula di Kediri mengalami penurunan produksi yang disebabkan hasil panen tebu yang sedikit akibat erupsi Kelud yang banyak merusak tanaman tebu.

Selain itu, letusan juga berdampak pada beberapa saluran irigasi yang telah dibangun untuk kebutuhan pengairan tebu menjadi rusak parah karena dipenuhi oleh material batu dan pasir dari letusan Gunung Kelud. Tidak hanya saluran irigasi saja yang rusak, pipa saluran air yang berada di Sungai Konto pun mengalami nasib yang sama. Pipa yang ada dan semestinya digunakan sebagai media pengairan di area persawahan menjadi rusak parah sehingga tidak bisa digunakan sama sekali. Dampak lebih lanjutnya, beberapa kebun yang tidak mendapatkan supply atau pasokan air yang cukup menjadi mati, petani dan buruh perkebunan tidak memperoleh hasil panen yang maksimal, dan produksi gula menjadi menurun. Selain mengalami penurunan dari segi jumlah produksi, kualitas gula yang dihasilkan di Kediri juga mengalami penurunan tidak seperti hasil produksi gula dari daerah Madiun yang lebih baik (Het Nieuws van de Dag voor Nederlandsch-Indie, tanggal 20 Oktober 1919).

ARTICLE IN PRESS

Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 143-156 DOI:10.17977/um020v1i12020p143

Pepy Rizma Kurniawati& Blasius Suprapta | 151

B. Dampak Terhadap Ekologi Permukiman dan Perkebunan Kawasan Kediri

Wilayah Kediri memiliki kondisi tanah yang mendukung untuk dijadikan sebagai wilayah perkebunan dan juga industri yang pesat. Dengan banyaknya perusahaan perkebunan di Kediri, maka area perkebunan menjadi daerah terdampak dengan kerusakan paling parah akibat adanya aliran lahar, jatuhan piroklastik, dan juga abu vulkanik. Bentuk kerusakan yang melanda daerah perkebunan kopi adalah biji kopi yang seharusnya siap dipanen menjadi hancur tidak bersisa akibat terkena material vulkanik gunung Kelud.

Selain itu, perkebunan kakao juga terkena dampak erupsi Kelud yang menyebabkan para petani kakai hanya bisa menyelamatkan sedikit hasil panen. Perkebunan Indigo saat itu juga rusak parah akibat erupsi Kelud. Produsen indigo saat itu diberitakan hanya dapat memproduksi sedikit untuk tetap dapat memenuhi kebutuhan konsumen.

Tidak hanya merusak area perkebunan dan persawahan saja, erupsi Kelud juga memberikan dampak terhadap kondisi permukiman di kawasan Kediri. Dampak yang pertama adalah gangguan pernapasan yang dirasakan oleh penduduk. Selain itu banyak wilayah permukiman atau desa yang tertutup adanya abu vulkanik sehingga menjadi rusak. Kepastikan jumlah korban pada erupsi Kelud tahun 1901 sendiri bisa didapatkan dari naskah

Pajeblugipun Redi Kelut. Dituliskan bahwa ada 141 orang Jawa yang meninggal akibat erupsi

tersebut, dan orang Belanda ada 3 orang yang menjadi korban (Pajeblugan Redi Kelud: 46).

C. Dampak Terhadap Ekologi Sungai Kawasan Kediri

Erupsi Kelud tahun 1901 juga memberikan dampak yang cukup besar terhadap ekoogi sungai di sekitar kawasan Kediri pada tahun tersebut. Beberapa sungai atau kali yang terkena dampak erupsi saat itu adalah Sungai Brantas (kali Brantas) dan Sungai Konto (Kali Konto). Material seperti batu dan pasir yang dibawa oleh Gunung Kelud kedalam saluran Sungai Brantas dan Sungai Konto membuat aliran air sungai menjadi tersumbat. Dampaknya ketika musin penghujan tiba, air sungai yang tidak dapat mengalir menjadi meluap dan kemudian masuk dan merusak wilayah permukiman dan area pertanian (Overzichtskaart in Verslag 1911:195).

Sungai-sungai yang biasa dilalui oleh lahar Gunung Kelud, pada saat musim kemarau akan memiliki air yang kecil namun jernih dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan masyarakat seperti mandi. Pada musim hujan airnya menjadi agak besar dan menjadi sedikit keruh karena banyaknya air hujan dari Gunung Kelud yang memasuki sungai tersebut. Sebelum erupsi tahun 1901, jurang-jurang yang ada di sungai lahar memiliki kedalaman sekitar 10 meter, dan memiliki banyak batu besar. Namun, setelah erupsi terjadi kondisi sungai di banyak tempat menjadi rata dan tampak seperti lautan pasir. Batu-batunya menjadi tidak tampak, yang terhanyut oleh lahar atau tertimbun oleh endapan lahar (Pajeblugan Redi Kelut: 66).

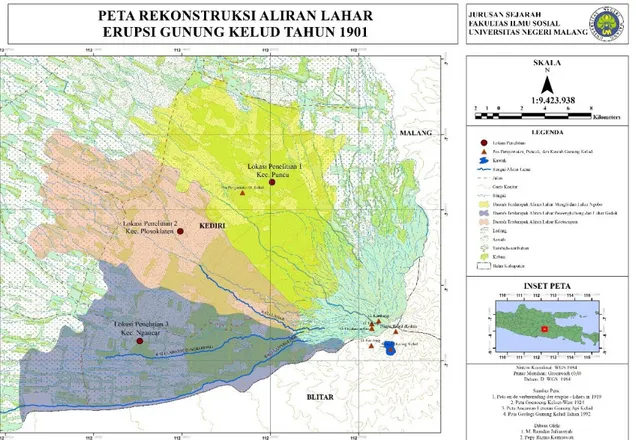

Analisis Daerah Terdampak Lahar Erupsi Kelud Menggunakan Peta

Selain menggunakan sumber koran sejaman dan laporan penelitian Dr. K.L.L Kemmerling, analisis peta juga dapat dilakukan untuk memperlihatkan daerah mana saja di Kawasan Kediri yang terkena aliran lahar Kelud pada saat itu. Peta yang akan menjadi sumber utama untuk merekonstruksi ulang daerah terdampak erupsi Kelud tahun 1901 saat itu adalah peta en de verbreiding der eruptie – lahars in 1901 (peta penyebaran letusan lahar

ARTICLE IN PRESS

Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 143-156 DOI:10.17977/um020v1i12020p143

Pepy Rizma Kurniawati& Blasius Suprapta | 152

di tahun 1901). Berdasarkan peta tersebut, maka rekonstruksi daerah Kawasan Kediri yang terkena aliran lahar erupsi Kelud tahun 1901 adalah sebagai berikut:

Gambar 2. Peta Rekonstruksi Daerah Terdampak Aliran Lahar Erupsi Kelud Tahun 1901

(Sumber: Peta en de verbreiding der eruptie – lahars 1901)

Dari peta aliran lahar daerah terdampak ini dapat diketahui bahwa lokasi penelitian yang dilakukan berpusat pada Kecamatan Puncu, Kecamatan Plosoklaten, dan Kecamatan Ngancar. Ketiga kecamatan tersebut merupakan daerah terdampak dari 5 (lima) aliran lahar erupsi Kelud tahun 1901. Selain itu, dapat dirumuskan juga beberapa hal sebagai berikut:

1. Daerah yang terkena aliran Lahar Mangli dan Lahar Ngobo merupakan daerah yang pada masa kini disebut dengan Kecamatan Puncu dan merupakan lokasi penelitian 1. Pada erupsi tahun 1901, daerah yang dialiri oleh kedua aliran lahar ini didominasi oleh kondisi lanskap ekologi yang berupa perkebunan Kopi (Koffie-plantages atau

Koffietuin), bosch (hutan) dan kreupelhout (semak belukar).

2. Daerah yang terkena aliran Lahar Koetoengan merupakan daerah yang pada masa kini disebut dengan Kecamatan Plosoklaten dan merupakan lokasi penelitian 2. Pada erupsi Kelud tahun 1901 silam, daerah yang dialiri oleh aliran lahar ini merupakan lanskap ekologi yang berupa tanaman yang teratur dan dekat dengan area permukiman warga. Selain itu, juga dekat dengan daerah perkebunan dan pabrik gula Djengkol.

Sementara itu, daerah yang terkena aliran lahar Petoengkobong dan Gedok merupakan daerah yang pada masa kini disebut dengan Kecamatan Ngancar dan merupakan lokasi penelitian 3. Pada erupsi Kelud tahun 1901 silam, kedua aliran lahar ini melewati aliran sungai dengan nama yang sama yaitu, Kali Petoengkobong dan juga Kali

ARTICLE IN PRESS

Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 143-156 DOI:10.17977/um020v1i12020p143

Pepy Rizma Kurniawati& Blasius Suprapta | 153

Gedok. Daerah yang dialiri oleh 2 (dua) aliran lahar ini mayoritas merupakan lanskap ekologi yang berupa perkebunan kopi (Koffie-plantages atau Koffietuin), perkebunan karet (rubber), dan juga dekat dengan area perkampungan. Selain itu juga dekat dengan daerah

Wildhoutbosch Bambingan atau daerah hutan kayu liar Bambingan.

Sebagai penguat dari analisis yang telah dilakukan, kajian terhadap pengaruh dari erupsi Kelud tahun 1901 terhadap kondisi ekologi di kawasan Kediri ini dapat diperkuat menggunakan teori kerusakan lingkungan atau disturbance ecology theory yang dikemukakan oleh Richard John Hugget, yang menyebutkan bahwa kerusakan pada lingkungan ekologis atau lanskap ekologis disebabkan oleh tiga proses yang berbeda : peristiwa singkat yang sangat kuat, ledakan besar gunung berapi, letusan gunung berapi yang berkepanjangan, dan perubahan geologis yang berkepanjangan akibat dari lempeng tektonik. Erupsi Kelud yang terjadi pada tahun 1901 merupakan salah satu dari 3 (tiga) hal yang menyebabkan kerusakan lingkungan ekologis atau lanskap ekologis menurut Richard John Hugget. Lanskap lingkungan yang dimaksud dalam hal ini adalah kawasan Kediri pada tahun 1901. Maka berdasarkan sumber yang telah didapatkan dan analisis peta yang dilakukan dan didukung oleh teori kerusakan lingkungan atau disturbance ecology, kerusakan ekologi yang terjadi di kawasan Kediri pada tahun 1901 memang disebabkan oleh erupsi Gunung Kelud.

Usaha Mitigasi Bencana yang Dilakukan Pemerintah Kolonial Belanda Setelah Erupsi Gunung Kelud Tahun 1901

Bencana alam yang terjadi pada kehidupan manusia juga tidak dapat terlepas dari usaha manusia untuk menanggulanginya. Hal ini berkaitan dengan teori challenge and

response yang dikemukakan oleh Arnold Joseph Toynbee. Challenge atau tantangan

menurut Toynbee dapat diartikan sebagai beberapa faktor atau kejadian yang tidak terprediksi yang bisa memberikan ancaman pada kehidupan sekelompok manusia. Akan tetapi challenge ini tidak selalu bersifat negatif. Pasalnya, itu bisa membawa peluang atau kesempatan baru. Sementara response adalah suatu aksi atau tindakan yang diambil oleh sekelompok orang untuk mengatasi situasi baru yang tidak terprediksi tersebut. Hal ini juga bisa dikaitkan dengan peristiwa erupsi Kelud yang terjadi di tahun 1901. Dalam hal ini,

challenge yang muncul berasal dari erupsi Gunung Kelud tahun 1901, sementara itu response

adalah berupa mitigasi bencana yang dilakukan oleh pemerintah Kolonial Belanda saat itu untuk menanggulangi dampak erupsi dari Gunung Kelud.

Erupsi Kelud tahun 1901 yang terjadi memberikan pemikiran terhadap pemerintah kolonial Belanda pada saat itu untuk membuat suatu tindakan kebencanaan atau mitigasi bencana sebagai upaya untuk mengurangi dampak erupsi Kelud. Besarnya volume material yang dikeluarkan oleh Gunung Kelud pada tahun 1901 ini serta besarnya dampak terhadap lingkungan menjadi alasan utama adanya ide ini. Ide awal terhadap upaya pengurangan dampak dari erupsi Kelud sendiri diawali oleh J. Hooman van der Heide yang merupakan seorang insinyur ahli irigasi dari Belanda.

Hooman van der Heide melakukan pengamatan secara langsung pada kawah kelud sebelum erupsi tahun 1901 tepatnya di tanggal 6 November 1900. Setelah erupsi 1901, van der Heide juga kembali mengunjungi kawah Kelud di 26 Maret 1902. Berdasarkan pendapat Heide yang merupakan seorang insinyur pengairan, diperoleh sebuah pendapat perihal cara

ARTICLE IN PRESS

Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 143-156 DOI:10.17977/um020v1i12020p143

Pepy Rizma Kurniawati& Blasius Suprapta | 154

yang bisa dilakukan untuk memperkecil efek atau dampak dari erupsi Kelud yang selalu besar. Heide berpendapat bahwa agar pengurangan air yang ada di kawah Kelud adalah solusi terbaik untuk dapat memperkecil dampak dari erupsi Kelud.

Selain Hooman van der Heide, nama lain yang juga berperan besar dalam proses mitigasi pasca erupsi Kelud adalah Hugo Cool. Hugo Cool telah melakukan penelitian yang dilakukan sejak tahun 1907 pada fenomena erupsi Gunung Kelud. Akhirnya, Hugo mengusulkan untuk membangun terowongan berlapis pada dinding kawah Kelud. Nantinya terowongan inilah yang akan mengalirkan dan mengeluarkan air dari danau kawah sehingga dapat mengurangi efek lahar dari erupsi Kelud. Jika volume air yang dikeluarkan oleh Kelud besar, maka kerusakan dan korban jiwa yang ditimbulkan juga akan menjadi besar. Oleh karena itulah diperlukan suatu usaha yang konkret untuk mengurangi volume air yang ada pada danau kawah Kelud dan merupakan bentuk mitigasi bencana untuk mengantisipasi erupsi Kelud pada masa berikutnya agar kerusakan yang ditimbulkan dan korban jiwa tidak lagi terjadi.

Akhirnya pada tahun 1907 dilakukan usaha pembuatan saluran air untuk mengurangi volume air danau kawah G. Kelud, tetapi saluran tersebut hanya menurunkan permukaan air danau sebanyak 7 m yang sebanding dengan 4,3 juta m3 volume air.

Pembuatan terowongan ini bertahan hingga tahun 1919 sebelum Kelud kembali erupsi dan mengeluarkan volume yang lebih besar pada saat itu.

Di tahun 1920, dimulai usaha untuk pembuatan terowongan lagi. pembuatan terowongan sepanjang 980 m dengan lebar sekitar 2 m untuk mengurangi volume air danau kawah. Ada 7 (tujuh) buah terowongan yang direncanakan dibuat secara vertikal sampai mendekati dasar danau kawah yang mulut bagian luarnya berfungsi untuk mengalirkan air dari danau Kelud ke bagian hulu Kali Bladak. Terowongan-terowongan tersebut dapat diselesaikan secara keseluruhan pada tahun 1928, dan dengan diselesaikannya terowongan-terowongan tersebut maka volume air danau kawah hanya tersisa 1,8 juta m3 dari volume

air sebelumnya sekitar 40 juta m3 (Zaenuddin, 2009:4).

Dari usaha mitigasi untuk mengurangi dampak erupsi Kelud tersebut akhirnya membuahkan hasil. Hal ini dibuktikan pada erupsi berikutnya yang terjadi pada tahun 1951. Lahar erupsi yang dikeluarkan saat itu hanya mencapai jarak 12 km saja ke arah Kali Bladak. Hal ini tentu sangat jauh berbeda dengan erupsi di tahun sebelumnya yaitu, tahun 1919 yang aliran laharnya mencapai jarak 37,5 km. Namun, erupsi Kelud tahun 1951 juga mengakibatkan adanya penurunan dasar danau kawah Kelud yang turun sekitar 79 meter, hal ini membuat volume air danau kawah menjadi bertambah lebih besar lagi menjadi 21,6 juta m3. Ketika erupsi terjadi lagi pada 26 April 1966 dengan volume air danau yang cukup

besar tersebut, aliran lahar kemudian tumpah ke beberapa sungai, diantaranya adalah Kali Bladak, Kali Ngobo, Kali Putih, Kali Konto, dan Kali Semut, yang juga menyebabkan adanya 210 orang meninggal dunia karena tersapu aliran lahar tersebut. Mitigasi bencana juga tetap dilakukan setelah erupsi tahun 1966 tersebut dengan melakukan penggalian terowongan yang dilaksanakan pada Oktober 1966, dan berhasil mengurangi volume air danau kawah hingga hanya tersisa sebanyak 4,3 juta m3 saja. Terowongan ini masih ada hingga saat ini

ARTICLE IN PRESS

Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 143-156 DOI:10.17977/um020v1i12020p143

Pepy Rizma Kurniawati& Blasius Suprapta | 155

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tentang erupsi Kelud tahun 1901 dan pengaruhnya terhadap kondisi kawasan Kediri maka kesimpulan yang bisa diambil adalah Erupsi Gunung Kelud yang terjadi di tahun 1901 berlangsung pada tanggal 22-23 Mei 1901. Kerusakan ekologi akibat erupsi Kelud tahun 1901 di kawasan Kediri dapat diinterpretasikan melalui 3 lingkup ekologi yaitu: ekologi sawah, ekologi permukiman dan perkebunan, dan ekologi sungai. Ada 5 (lima) aliran lahar pada tahun 1901, diantaranya adalah aliran lahar Mangli, aliran lahar Ngobo, aliran lahar Koetoengan, aliran lahar Petoengkobong, dan aliran lahar Gedok. Kelima aliran lahar ini menyebabkan gagal panen, rusaknya produk pertanian, rusaknya daerah permukiman, rusaknya hasil perkebunan (perkebunan kopi, karet, indigo, dan kakao), dan perubahan serta rusaknya area tanggul sungai. Jika dilihat dalam konteks masa sekarang, daerah terdampak erupsi Kelud tahun 1901 adalah Kecamatan Puncu, Kecamatan Plosoklaten, dan Kecamatan Ngancar, yang semuanya merupakan bagian dari Kabupaten Kediri.

Selain itu, erupsi tahun 1901 juga mengakibatkan adanya suatu respon yang diambil pemerintah kolonial sebagai upaya mitigasi bencana untuk menanggulangi dampak erupsi Kelud. Mitigasi bencana ini diwujudkan dengan adanya usaha pembangunan terowongan air yang berfungsi untuk menurunkan jumlah volume air yang ada di danau kawah Kelud. Adanya mitigasi tersebut, berlanjut hingga ke erupsi Kelud pada tahun-tahun berikutnya, dan hingga saat ini terowongan tersebut memiliki nama sebagai Terowongan Ampera.

DAFTAR RUJUKAN Buku dan Jurnal

Dwicahyono, D. 2012. Vulkano-Historis Kelud: Dinamika Hubungan Manusia-Gunung Api. KALPATARU, Majalah Arkeologi Vol. 21 No. 2 November 2012, 85-102.

Hadmoko, dkk. 2018. Banjir Lahar: Pembentukan, Proses, Dampak, dan Mitigasinya. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Jumadi, & Suharyadi, R. Tuladhar A. 2012. Web-Based Spatial Information System to Support Collaborative Lahars Disaster Management. Indonesian Journal of

Geography. Vo. 44, No. 1, 87-103.

Kasdi, A. 2005. Memahami Sejarah. Surabaya: Unesa University Press. Kuntowijoyo. 2013. Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Lestari, S. 2016. Perkembangan Mitigasi Bencana Letusan Gunung Kelud di Kabupaten Kediri

1919 – 2014 dan Nilai Pendidikannya. Skripsi tidak diterbitkan. Malang : FIS.

Pratomo, I. 2006. Klasifikasi Gunungapi Aktif Indonesia, Studi Kasus dari Beberapa Letusan

Gunungapi dalam Sejarah. Jurnal Geologi Indonesia vol.1 No. 4 Desember 2006,

209-227.

Soedjiran, R. 1986. Pengantar Ekologi. Bandung: Remaja Karya.

Suprapta, Blasius. 2015. Makna Gubahan Ruang Situs-Situs Hindhu-Buddha Masa Siŋhasari

Abad Xii-Xiii Masehi Di Saujana Dataran Tinggi Malang Dan Sekitarnya. Disertasi

ARTICLE IN PRESS

Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 143-156 DOI:10.17977/um020v1i12020p143

Pepy Rizma Kurniawati& Blasius Suprapta | 156

Zaenuddin, A. 2009. “Kubah Lava sebagai Salah Satu Ciri Hasil Letusan Gunung Kelud”. Buletin Vulkanologi dan Bencana Gunung. Vol. 3 Agustus 2009, 19-29. Bandung : Badan Geologi.

Arsip dan Dokumen

Kajian Kebencanaan Dalam Naskah Pajeblugipun Redi Kelut. Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Indonesia 2015.

Kemmerling, Dr. G.L.L. 1921. De Uitbarsting Van den G. Keloed in Den Nacht van den 19den op den 20sten Mei 1919. Vulkanologische Mededelingen No. 2.

Laporan Pengairan Kolonial. 1910. Een Klein Waterwerk Ten Behoeve can Irrigatie Vermoedelijk op Onderneming Besowo Nabij Kalangbret op Oost-Java.