H I V /AI DS DI KOTA SALATI GA

Oleh: Betty W ahyu Nilla Sari, Sri Suwartiningsih

Abstract

Nowadays, Human Immunodeficiency Virus spreads not only among prostitute women worker but also housewife. The condition due to gender gap so that women depend to men to access scarcity. It makes women have to obey men as a compensation. Further, it makes woman have no right of their reproduction health. Therefore, the condition asks for strategies to empowered women to save them from HIV/AIDS. This essay tries to compose women empowering strategies to cope with the spreading of HIV/AIDS.

Kata kunci: perempuan, pemberdayaan, HIV/AIDS, strategi

Pendahuluan

Pada hakikatnya, pembangunan merupakan proses mengubah keadaan yang belum ideal menjadi ideal. M asyarakat merupakan salah satu modal dasar dan sekaligus faktor utama pembangunan. M asyarakat memiliki peranan yang sangat penting sebagai obyek sekaligus subyek atau pelaku pembangunan. M eskipun demikian, ada golongan masyarakat yang belum sepenuhnya tersentuh oleh pembangunan. Salah satu golongan masyarakat tersebut adalah kaum perempuan. Hal tersebut disebabkan berbagai hal, khususnya berkaitan dengan faktor sosial budaya.

M aimunah dkk (2008) menyatakan bahwa pemberdayaan potensi perempuan lokal dalam penanggulangan epidemi virus HIV/AIDS di Jayapura, Papua, penting dilakukan mengingat angka prevalensi virus HIV/AIDS di Provinsi Papua tertinggi di Indonesia. Oleh karena itu, ada beberapa alasan yang membuat pemberdayaan perempuan untuk menanggulangi dan mencegah penularan HIV menjadi menarik untuk diangkat sebagai topik, yaitu:

2. Perempuan adalah pihak yang dituduh sebagai penyebar virus tersebut, khususnya perempuan yang berprofesi sebagai pekerja seks komersial; dan

3. Peningkatan jumlah pengidap HIV/AIDS menjadi bukti bahwa pembangunan di bidang kesehatan belum menunjukkan keberhasilan yang signifikan.

Kajian ini menjadi penting karena salah satu rekomendasi untuk pencapaian pembangunan M DGs (M illenium Development Goals) adalah meningkatkan peran perempuan dalam proses pembangunan. Program pembangunan akan berhasil apabila dapat meningkatkan posisi perempuan dalam masyarakat sesuai dengan salah satu tujuan pembangunan M DGs 2015 yaitu mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Dalam M DGs tersebut, kesehatan merupakan unsur dominan. Dari delapan agenda M DGs, lima di antaranya berkaitan langsung dengan kesehatan, dan tiga yang lain terkait secara tidak langsung. Lima tujuan/goals yang berkaitan langsung dengan kesehatan itu adalah Goal ke-1 (M emberantas kemiskinan dan kelaparan), Goal ke-4 (M enurunkan angka kematian anak), Goal ke-5 (M eningkatkan kesehatan ibu), Goal ke-6 (M emerangi HIV dan AIDS, M alaria, dan penyakit lainnya), serta Goal ke-7 (M elestarikan lingkungan hidup), yang untuk mencapai target diperlukan peran dan pemberdayaan perempuan. Hal tersebut selaras dengan Goal ke-3 M DGs yaitu Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan.

HIV merupakan salah satu agenda dalam Goal ke-6. Human Immunodeficiency Virus (HIV) adalah virus yang menyerang dan secara bertahap merusak kekebalan tubuh. HIV terdapat pada darah, cairan sperma, cairan vagina, dan air susu ibu. Virus ini dapat menular melalui cairan kelamin, jarum suntik, transfusi darah, luka, dan ASI. HIV/AIDS tidak menular melalui air ludah, udara, keringat, peralatan makan, atau bertukar handuk.

Peningkatan jumlah pengidap HIV/AIDS berkorelasi terhadap keberhasilan pelaksanaan pembangunan pada umumnya. Hal ini karena peningkatan jumlah pengidap HIV/AIDS mengandung beberapa akibat yang kontraproduktif terhadap pelaksanaan pembangunan, yaitu:

650.000,00 per orang per bulan untuk obat lini pertama, Rp 2.000.000,00 per orang per bulan untuk obat lini kedua, dan Rp 15.000.000,00 per orang per bulan untuk obat lini ketiga;

2. Peningkatan jumlah pengidap HIV berarti peningkatan jumlah sumber daya manusia yang tidak dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan akibat perasaan minder, takut, kecewa, bahkan ditolak oleh lingkungan; dan

3. Peningkatan jumlah pengidap HIV/AIDS akan menyebabkan produktifitas menjadi rendah dan tingkat harapan hidup menjadi pendek sehingga menurunkan daya saing bangsa.

Pengidap virus HIV bukan hanya kaum laki-laki, tetapi juga kaum perempuan. Semula kasus HIV dan AIDS didominasi laki-laki. Kini, jumlah penderita perempuan terus meningkat. Fenomena feminisasi epidemi HIV ini menempatkan ibu rumah tangga berpotensi menjadi kelompok pengidap HIV/AIDS yang besar. Ini akan meningkatkan jumlah bayi yang tertular HIV (Anonim, 2012) sehingga dapat memutus rantai generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, sangat diperlukan peningkatan peran, akses, dan kontrol perempuan dalam pembangunan bidang kesehatan serta peningkatan manfaat pembangunan kesehatan bagi kaum perempuan. Selanjutnya, perlu dirumuskan strategi yang diperlukan untuk meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan di bidang kesehatan, khususnya dalam penanggulangan penyebaran HIV/AIDS. Oleh karena itu, melalui kajian ini diharapkan dapat tersusun strategi pemberdayaan perempuan untuk menanggulangi dan mencegah penularan HIV/AIDS di Kota Salatiga.

H I V dan AI DS di Kota Salatiga

Penemuan kasus1 HIV/AIDS di Kota Salatiga terus meningkat.

Total jumlah penemuan penderita HIV/AIDS yang merupakan warga Kota Salatiga per Juli 2013 mencapai 157 penderita. Gambar tersebut menunjukkan betapa pengidap HIV sangat rentan untuk terserang infeksi

1 Penemuan kasus tidak sama dengan penemuan penduduk. Kasus HI V/AIDS dapat

ikutan sehingga menjadi pasien AIDS karena dari 157 pengidap HIV, 90 orang (57 persen) di antaranya menjadi pasien AIDS. Selain itu, 49 orang penderita HIV/AIDS meninggal dunia.

M enurut data resmi Komisi Penanggulangan AIDS Kota Salatiga, penyebab penularan HIV adalah, 40 persen ditularkan melalui penggunaan narkoba suntik (penasun/IDU’s), 50 persen ditularkan melalui aktivitas heteroseksual, tujuh persen ditularkan melalui aktivitas homoseksual, dan tiga persen ditularkan dari ibu kepada bayinya melalui persalinan (perinatal). Secara umum, kasus penularan HIV/AIDS melalui hubungan seksual ternyata memiliki porsi paling tinggi. Hal ini berarti diperlukan intervensi yang lebih ketat untuk mencegah bertambahnya kasus penularan HIV/AIDS melalui hubungan seksual. Penularan melalui heteroseksual yang mencapai angka 52 persen mengindikasikan adanya orang-orang yang sebenarnya tidak berperilaku berisiko tetapi tertular. Sebagai bukti adalah, ternyata ada ibu rumah tangga2 yang tertular

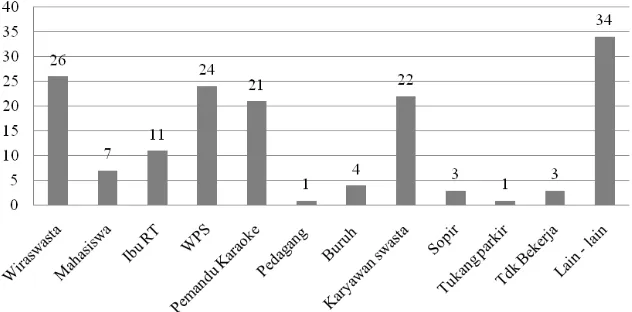

HIV/AIDS sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 1. Ibu rumah tangga yang dimaksudkan dalam kajian ini adalah ibu rumah tangga murni.

[image:4.499.91.407.335.491.2]Sumber: Komisi Penanggulangan AIDS Kota Salatiga, Juli 2013

Gambar 1. Jumlah Penderita HIV/AIDS Berdasarkan Pekerjaan di Kota Salatiga s.d. Juli 2013

Dari Gambar 1 dapat diketahui bahwa HIV adalah virus yang tidak mengenal status sosial maupun profesi. HIV sudah merambah ke semua golongan masyarakat, mulai dari kaum terpelajar, pegawai negeri, dan

2 Ibu rumah tangga adalah perempuan yang benar-benar berprofesi sebagai ibu rumah

orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Orang yang tidak berperilaku berisiko pun dapat tertular, seperti halnya ibu rumah tangga murni yang tertular dari suaminya. Jika demikian, berarti jumlah ibu rumah tangga yang tertular HIV sebenarnya jauh lebih banyak daripada jumlah yang sudah ditemukan. Hal ini karena setiap ada laki-laki menikah yang tertular HIV maka istrinya pun akan tertular. Pengidap HIV umumnya ditemukan dalam kondisi menderita AIDS. Artinya, masih ada pengidap HIV yang belum ditemukan yang berarti juga masih ada pasangan pengidap HIV yang juga belum ditemukan. Hal inilah yang menyebabkan HIV/AIDS dikatakan sebagai fenomena gunung es.

Pengguna narkoba suntik (penasun) memainkan peranan yang penting dalam penyebaran HIV di Indonesia.3 Kelompok ini bukan saja

memiliki risiko tinggi terinfeksi karena perilaku berbagi jarum suntiknya, tetapi juga memiliki risiko akibat hubungan seksual berganti pasangan dan tidak menggunakan kondom.

[image:5.499.82.374.305.478.2]Sumber: Komisi Penanggulangan AIDS Kota Salatiga, Juli 2013.

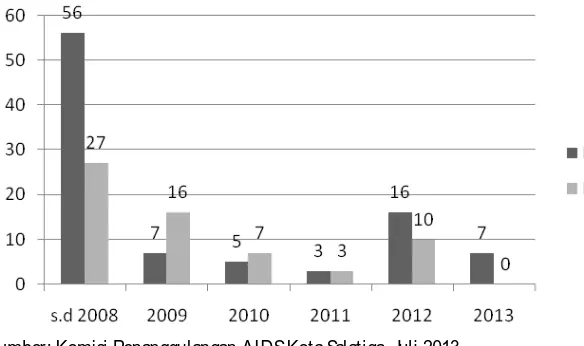

Gambar 2. Jumlah Penderita HIV/AIDS di Kota Salatiga Berdasarkan Jenis Kelamin s.d Juli 2013

Pergeseran pola pengidap HIV/AIDS dari lebih banyak laki-laki menjadi lebih banyak perempuan, tampak dari Gambar 2. M enurut gambar tersebut, jumlah laki-laki penderita HIV/AIDS memang lebih banyak

3 Hasil penelitian Pusat Penelitian HI V/AI DS Unika Atma Jaya yang dipaparkan dalam

Seminar Perilaku Sehat dan Jaringan Seksual Pengguna Napza Suntik: Adakah persoalan

daripada perempuan, tetapi peningkatan jumlah penderita yang ditemukan cenderung lebih tinggi pada perempuan. M eskipun pada tahun 2011 dan 2012 jumlah penemuan perempuan penderita HIV/AIDS tidak lebih banyak daripada jumlah laki-laki penderita HIV/AIDS tidak serta merta berarti bahwa jumlah perempuan penderita HIV/AIDS pasti lebih sedikit daripada laki-laki. Hal ini karena HIV/AIDS selalu melibatkan pasangan laki-laki dan perempuan sehingga jika ada satu laki-laki terinfeksi HIV/AIDS, sangat besar peluangnya ada satu bahkan lebih perempuan yang menderita HIV/AIDS. Data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2012 menempatkan ibu rumah tangga pada urutan pertama (622 kasus), karyawan (587 kasus), (544 kasus), petani (273), buruh (251), dan PSK hanya pada urutan keenam (140). Kondisi di Kota Salatiga mungkin tidak jauh berbeda dengan data nasional pada tahun 2012 tersebut.

[image:6.499.80.421.287.435.2]Sumber: Komisi Penanggulangan AIDS Kota Salatiga, Juli 2013.

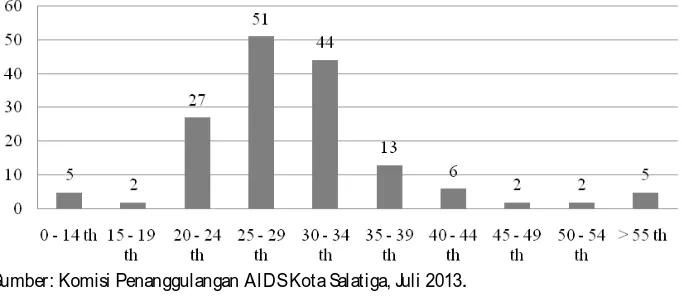

Gambar 3. Jumlah Penderita HIV/AIDS Berdasarkan Umur Di Kota Salatiga s.d. Juli 2013

muda namun baru diketahui satu atau 10 tahun berikutnya dalam keadaan menderita AIDS.

Penumpukan jumlah penderita HIV/AIDS pada usia muda tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, perilaku anak muda yang cenderung penasaran dan ingin mencoba, yang diperparah dengan kurangnya informasi dan pengetahuan yang mereka peroleh tentang kesehatan reproduksi. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh hasil penelitian Synovote Research pada tahun 2004 tentang perilaku seksual remaja di empat kota (Surabaya, Jakarta, Bandung, M edan) yang menyatakan 44 % responden mengaku punya pengalaman seksual ketika berusia 16-18 tahun dan 16 % lainnya punya pengalaman seksual ketika berusia 13-15 tahun.4 Keadaan ini diperparah dengan adanya informasi dan

pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan HIV/AIDS yang tidak tepat. Remaja yang sedang berada dalam masa pubertas dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dapat melakukan hubungan seks yang tidak aman yang mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan, HIV/AIDS maupun Infeksi M enular Seksual (IM S) dapat menjerumuskan mereka dalam lingkaran narkoba, termasuk narkoba suntik yang digunakan secara bergantian yang merupakan salah satu media penularan HIV/AIDS.5

Kedua, pengguna narkoba juga memiliki kecenderungan melakukan hubungan seksual secara bebas sehingga berisiko tertular HIV/AIDS. Ketiga, pada penderita HIV yang tidak mendapat pengobatan antiretroviral, rata-rata usia harapan hidup adalah sembilan hingga 11 tahun, tergantung faktor lain seperti tipe virus HIV dan lain-lain. Namun dengan pengobatan, pemantauan ketat, dan gaya hidup yang benar maka penderita HIV berusia muda di tahap awal memiliki usia harapan hidup 20-50 tahun. Bila penderita sudah diketahui dalam keadaan lanjut atau sudah mengidap AIDS, tanpa pengobatan yang benar dan teratur, maka usia harapan hidup individu tersebut adalah antara enam hingga 19 bulan. Namun dengan pengobatan yang teratur, usia harapan hidup dapat meningkat hingga mencapai 10 tahun, tergantung faktor-faktor lain.6

4 Synovote Research dalam Thesis berjudul Pengaruh Faktor Personal dan Lingkungan

terhadap Perilaku Seksual Pranikah pada Remaja di SMA Negeri 1 Baturraden dan SMA Negeri 1 Purwokerto karya I ka Nur Chaerani Tunggal Dewi, Mahasiswa Program Studi Magister Promosi Kesehatan Undip, 2009, hlm: 2.

5 Ibid.

Sudah barang tentu, keadaan ini menjadi kontra-produktif terhadap pembangunan di bidang kesehatan. Terlebih, infeksi HIV/AIDS bersifat permanen. Selain itu, biaya yang harus ditanggung negara untuk pengobatan dan perawatan HIV/AIDS juga berpotensi membengkak. Secara logika, seseorang yang sudah mengidap HIV/AIDS pada usia yang masih sangat muda, dia berpotensi menularkan virus HIV kepada pasangannya apabila menikah. Selanjutnya, dari pasangan tersebut juga berpotensi terlahir bayi yang terinfeksi HIV/AIDS (meskipun tidak selalu). Oleh karena itu, penyebaran HIV/AIDS yang tidak terkendali harus dicegah. Perempuan yang cenderung menanggung beban psikologis lebih berat dalam kasus-kasus penularan HIV/AIDS perlu diberdayakan agar mampu melindungi dirinya.

Di Kota Salatiga sendiri ditemukan kasus satu keluarga yang terdiri atas seorang bapak, seorang ibu, dan seorang anak meninggal dunia karena HIV/AIDS. Kasus pertama ditemukan pada sang Bapak (sebutlah K)7 yang

terinfeksi HIV/AIDS akibat kebiasaannya melakukan hubungan seksual berisiko di luar rumah tangganya. Ketika ditelusuri oleh tim medis, ternyata K memiliki istri yang sedang hamil (sebutlah C).8 Setelah C

diobservasi, ternyata juga telah terinfeksi HIV/AIDS. Ketika anak mereka lahir, ternyata si anak juga terinfeksi HIV/AIDS. Saat ini, ketiganya telah meninggal dunia dalam waktu yang tidak bersamaan.

Semakin banyaknya jumlah pengidap HIV/AIDS dari tahun ke tahun memang dipengaruhi banyak faktor. Salah satu faktor yang berpengaruh adalah pemahaman masyarakat tentang HIV yang kurang tepat. Salah satu pengidap HIV/AIDS di Kota Salatiga (sebutlah D)9

mengakui bahwa sebelum terinfeksi HIV/AIDS, yang bersangkutan menganggap HIV/AIDS sebagai penyakit biasa yang dapat sembuh seperti penyakit lainnya. D baru menyadari bahwa pandangannya salah setelah dia mengalami sendiri penderitaan sebagai pengidap HIV/AIDS dengan infeksi oportunis tuberkulosis pada tahun 2006. D merasa sangat bersalah karena ternyata sang istri (sebutlah Q)10 pun positif mengidap HIV/AIDS akibat

tertular dari dirinya.

7 Bukan inisial nama yang sebenarnya untuk melindungi identitas yang bersangkutan.

8 Bukan inisial nama yang sebenarnya untuk melindungi identitas yang bersangkutan.

9 Bukan inisial nama yang sebenarnya untuk melindungi identitas yang bersangkutan.

M enurut pengakuan Q, dirinya sudah paham bahwa HIV/AIDS adalah penyakit yang belum ada obatnya. Dia juga mengetahui bahwa sebelum menjadi suaminya, D adalah seorang pengguna narkoba suntik sehingga termasuk golongan berisiko tertular HIV/AIDS. Q tidak pernah menyangka bahwa ternyata penyakit HIV/AIDS begitu dekat dengan mereka. Namun, pasangan ini masih sangat bersyukur karena, hingga saat ini, buah hati mereka negatif HIV/AIDS. M enyadari betapa berbahayanya HIV/AIDS, pasangan ini sepakat untuk mencegah agar HIV/AIDS yang berdiam di badan mereka tidak menular kepada orang lain. Baik D maupun Q saat ini masih sama-sama menjadi karyawan di perusahaan yang berbeda. M ereka sama-sama belum terbuka kepada perusahaannya karena jika diketahui, belum tentu mereka masih dapat bekerja di perusahaan tersebut. Sementara, bagi D dan Q yang pengidap HIV/AIDS, sulit memperoleh surat keterangan sehat dari dokter jika mereka harus melamar pekerjaan lagi di tempat lain, karena dokter dituntut jujur dalam memberikan keterangan sehat.

Narasumber lain (sebutlah R)11—yang mengaku tidak pernah

berperilaku yang berisiko tertular HIV/AIDS—menyatakan bahwa dirinya memang tidak tahu terlalu mendalam tentang HIV/AIDS. Sejauh yang dia pahami, HIV/AIDS adalah penyakit yang belum ada obatnya. Oleh karena itu, sejak sebelum menikah, hingga sekarang sudah berkeluarga dengan dua orang anak, R menyatakan tidak pernah melakukan hubungan seksual bebas ataupun terlibat narkoba. R juga tidak ingin dekat-dekat dengan pengidap HIV/AIDS karena khawatir tertular.

Pemberdayaan Perempuan dan Gender

Isu pemberdayaan perempuan tidak bisa terlepas dari isu gender. M enurut Rubin,12 gender adalah pembedaan perempuan dan laki-laki yang

dibentuk oleh konstruksi sosial dan kebudayaan, jadi bukan karena konstruksi yang dibawa sejak lahir (Nugroho, 2011: ix). Chafetz (1990: 28) mendefinisikan gender sebagai komponen yang dikonstruksi secara sosiokultural yang dilekatkan pada masing-masing jenis kelamin. Hal ini

11 Bukan inisial nama yang sebenarnya untuk melindungi identitas yang bersangkutan.

12 Gayle Rubin (1975). Rubin tercatat sebagai orang pertama yang memopulerkan konsep

berbeda dengan jenis kelamin yang didefinisikan Chafetz sebagai perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan.

Ulfah (2010: 16) menyatakan bahwa pemberdayaan perempuan adalah:

“Upaya penguatan perempuan dalam berbagai bentuk kehidupan sosial, ekonomi, dan politik berdasarkan keterkaitan antara kebebasan pribadi dan aturan masyarakat yang berlaku.”

Selanjutnya Hastuti dan Dyah Respati (2009: 9) menyatakan bahwa pemberdayaan perempuan berhadapan dengan sistem nilai tentang perempuan dan laki-laki di masyarakat terkait distribusi kekuasaan. Budaya patriarki mendominasi masyarakat Jawa menempatkan perempuan dengan tugas utama sebagai istri didukung nilai yang dikembangkan melalui agama, kepercayaan, dan kebijakan yang menaungi. Pemberdayaan perempuan merupakan salah satu pendekatan dalam pembangunan, yaitu pendekatan partisipatif, dimana dalam pembangunan partisipatif dimungkinkan untuk menumbuhkan kreativitas masyarakat dalam pembangunan di kawasan atau lingkungannya. Hal tersebut sesuai dengan uraian yang dikemukakan oleh Friedmann dalam Pranarka dkk (1996: 58) sebagai berikut:

“…involves a process of social and political empowerment whose long term objectives is to re-balance the structure of power in society by making state action more accountable, strenghthening, and making corporate bussines more socially responsible”

Berkaitan dengan upaya pemberdayaan perempuan, Gunawan Sumodiningrat dalam Nugroho (2011: xxi-xxii) menyatakan bahwa untuk melakukan pemberdayaan perlu tiga langkah yang berkesinambungan yaitu :

1. Pemihakan, artinya harus ada keberpihakan pada perempuan melalui pemberdayaan.

2. Penyiapan, artinya pemberdayaan menuntut kemampuan perempuan untuk dapat mengakses, berpartisipasi, mengontrol, dn mengambil manfaat

3. Perlindungan, artinya memberikan proteksi sampai dapat dilepaskan.

Strategi Pemberdayaan Perempuan

Salah satu cara penularan HIV/AIDS adalah melalui hubungan seksual yang melibatkan alat reproduksi manusia. Kenyataan yang terjadi selama ini, laki-laki berhak atas alat reproduksinya sedangkan perempuan tidak sepenuhnya berhak atas alat reproduksinya. Akar masalahnya adalah terdapat ketimpangan gender sehingga perempuan tidak berdaya termasuk terhadap kesehatan reproduksinya sendiri (Mujiran, 2012).

Budaya patriarkhi yang dipelihara oleh dalil agama dan lingkungan sosial menyebabkan perempuan kurang memiliki akses terhadap sumber daya. Dengan demikian, perempuan memiliki ketergantungan terhadap laki-laki untuk memperoleh sumber daya yang dibutuhkannya (Chafetz, 1990: 83). Laki-laki dalam hal ini adalah suami bagi ibu rumah tangga atau pelanggan bagi perempuan pekerja seks komersial. Selanjutnya, laki-laki (suami atau pelanggan) yang berkuasa atas sumber daya mempunyai posisi tawar lebih tinggi. Sebaliknya, perempuan (ibu rumah tangga atau PSK) yang tergantung kepada laki-laki untuk memperoleh sumber daya, memiliki posisi tawar yang rendah terhadap laki-laki, termasuk dalam hal kesehatan reproduksinya.

Akibat lebih lanjut dari rendahnya posisi tawar perempuan terhadap laki-laki, perempuan rentan tertular penyakit menular seksual (PM S), salah satunya adalah HIV/AIDS. Hal ini berimbas kepada sulitnya bagi perempuan untuk membujuk pasangan (suami atau pelanggan) mereka menggunakan kondom ketika melakukan hubungan seksual dengan pasangan yang berisiko HIV/AIDS, 13 padahal, penularan HIV/AIDS

melalui hubungan seksual dapat dicegah dengan penggunaan kondom. Oleh karena itu, baik ibu rumah tangga maupun perempuan PSK perlu diberdayakan agar mereka memiliki hak atas kesehatan reproduksinya.

Perlu dipahami bahwa kegiatan pemberdayaan perempuan bukan berarti tidak melibatkan kaum laki-laki. Selama ini, kegiatan pemberdayaan perempuan lebih menekankan perhatian kepada perempuan saja dan mengesampingkan peran laki-laki. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan dengan menggunakan strategi yang lebih menekankan perhatian kepada masalah hubungan laki-laki dan perempuan

daripada perhatian yang hanya ditujukan kepada perempuan saja (Nurhidayati, 1999: 31-42).

Pemerintah, masyarakat dunia usaha, dan masyarakat umum, baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi LSM , harus menjalin kerja sama yang efektif untuk mendorong keberhasilan upaya pemberdayaan perempuan. Keberhasilan program-program pemberdayaan perempuan sangat ditentukan oleh campur tangan kelompok elit, khususnya yang terlibat dalam pemerintahan. Kebijakan-kebijakan yang pro-pemberdayaan perempuan dalam pembangunan di bidang kesehatan sangat diperlukan untuk menanggulangi penyebaran HIV/AIDS.

Pada era otonomi daerah, keterlibatan pemerintah daerah otonom dalam pemberdayaan perempuan untuk menanggulangi penyebaran HIV/AIDS menjadi sangat penting. Pemerintah daerah otonom sebagai level pemerintahan terdekat dengan masyarakat memiliki kewenangan yang lebih dari cukup untuk menentukan strategi pemberdayaan perempuan dalam pembangunan kesehatan melalui kegiatan pengarusutamaan gender.

Iffe (1995: 4) mengusulkan tiga strategi yang dapat dilakukan untuk mengalirkan power terhadap disadvantaged yakni melalui: (1) Kebijakan dan Perencanaan (Policy and Planning), (2) Aksi politik dan sosial (Social and Political Action), dan (3) Pendidikan dan peningkatan kesadaran (Education and Consciousness Raising). Selaras dengan usulan Iffe, terdapat tiga aspek yang perlu menjadi fokus perhatian dalam pemberdayaan dan perlindungan hak perempuan untuk menanggulangi penyebaran HIV/AIDS yaitu aspek politik, aspek sosial budaya, dan aspek ekonomi. Ketiga aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang integral dan saling terkait, sehingga dalam pelaksanaannya tidak dapat dilaksanakan secara parsial.

Aspek Politik

1. Peningkatkan keterwakilan perempuan melalui lembaga legislatif sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya perempuan yang duduk di lembaga legislatif. Peningkatan jumlah perempuan di kelompok elit diharapkan berkorelasi dengan peningkatan akses, partisipasi, dan kontrol perempuan pada umumnya terhadap sumber daya dan meningkatkan manfaat yang diterima perempuan dari sumber daya tersebut. Harapan berikutnya, perempuan di kelompok elit juga dapat mempengaruhi persepsi dan pemikiran laki-laki dalam organisasinya sehingga terbentuk kesadaran terhadap kesetaraan gender.

2. M enyusun peraturan daerah tentang keterwakilan perempuan dalam setiap kelembagaan masyarakat di tingkat kelurahan dan kecamatan. Selama ini, kaum perempuan memang dilibatkan dalam banyak kegiatan di tingkat kelurahan maupun kecamatan, seperti musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Namun demikian, dalam kegiatan-kegiatan tersebut, perempuan cenderung hanya sebagai pelengkap daftar hadir.

3. M ensyaratkan penggunaan teknologi dan sistem kerja yang pro gender terhadap investor baru maupun investor yang akan memperpanjang ijin usahanya sehingga setiap pekerjaan dapat dilakukan secara sama oleh laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian, dalam pengumuman lowongan kerja, tidak perlu lagi dicantumkan jenis kelamin tertentu.

Aspek Sosial Budaya

Kehidupan sosial budaya turut membentuk kesenjangan gender dalam masyarakat. Dalam aspek ini, beberapa strategi yang lebih menekankan perhatian kepada masalah hubungan laki-laki dan perempuan adalah sebagai berikut.

2. M emberikan pelayanan konseling dan mobile voluntary counseling test (VCT) untuk memudahkan mereka yang ingin melakukan tes VCT tetapi tidak tahu caranya.

3. M eningkatkan pemahaman tentang HIV/AIDS secara komprehensif melalui sosialisasi pada semua jenjang pendidikan dan masyarakat (termasuk ibu rumah tangga dan PSK) terkait masalah penularan, pencegahan, dan pendeteksian HIV/AIDS sejak dini. Pemahaman yang salah di kalangan masyarakat akan menyebabkan penilaian yang tidak benar kepada sesamanya yang telah terinfeksi HIV/AIDS.

4. M emberikan pendampingan bagi ibu rumah tangga dan PSK yang terinfeksi HIV/AIDS sehingga tidak menjadi sumber daya manusia yang merasa inferior, putus asa, tetap percaya diri, berpikir positif, dan tidak berpikir untuk secara sengaja menularkan HIV/AIDS kepada orang lain.

5. Pemantauan kesehatan PSK dan pelanggan. Pemantauan dapat berbentuk pemeriksaan dan perawatan serta pengobatan kesehatan PSK maupun pelanggan secara rutin. Saat ini, pemeriksaan kesehatan secara rutin Kota Salatiga baru diberikan kepada PSK, namun belum diberikan kepada pelanggan. Pemeriksaan ini menjadi media yang tepat untuk mendeteksi keberadaan penyakit menular seksual (PM S).

6. M eningkatkan dan memperluas sosialisasi penggunaan kondom perempuan sebagai pengganti kondom laki-laki karena secara fungsional lebih menguntungkan perempuan sebagaimana rekomendasi W ulansari (2009).

Aspek Pendidikan

Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati hak-hak reproduksi diri sendiri maupun lawan jenis.

1. M enerbitkan buku panduan pendidikan seks sejak dini untuk setiap tahapan tumbuh kembang anak. Pemahaman seks yang benar dalam setiap tahap tumbuh kembang anak, mencegah anak-anak mencari informasi dari sumber yang tidak jelas. Dalam jangka panjang, setelah remaja dan dewasa, mereka akan tahu dan paham tentang hak reproduksinya serta bagaimana seharusnya menjaga, merawat, dan menghormati organ reproduksinya.

2. M engintegrasikan pendidikan tentang hak atas kesehatan reproduksi dan kesetaraan gender dalam kurikulum pada semua jenjang pendidikan.

3. M eningkatkan kesadaran kaum perempuan maupun laki-laki bahwa pekerjaan domestik bukanlah pekerjaan nonproduktif. Oleh karena itu, ibu rumah tangga tidak perlu memberikan kompensasi atas sumber daya yang diperoleh melalui suaminya.

4. M emberi pembekalan kepada setiap pasangan yang akan menikah tentang perlunya menghormati dan menjaga kesehatan reproduksi diri sendiri dan pasangan.

Aspek Ekonomi

Ketidakberdayaan untuk mengakses sumber daya membuat perempuan tidak memiliki posisi tawar yang kuat terhadap laki-laki. Oleh karenanya, pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi agar tidak tergantung kepada laki-laki untuk mengakses sumber daya menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari upaya penanggulangan penyebaran HIV/AIDS. Beberapa strategi yang perlu disusun aspek ekonomi adalah sebagai berikut.

2. M embentuk kelompok usaha untuk meningkatkan kapasitas produksi yang pada gilirannya juga akan meningkatkan pendapatan.

3. M enjalin kerja sama dengan masyarakat dunia usaha untuk kegiatan pasca produksi hasil produksi ibu rumah tangga maupun (mantan) PSK sekaligus mendorong penyusunan standar kualitas dan harganya, sebagai awal untuk mengakses pasar.

4. Penyediaan dana usaha dalam bentuk dana bergulir atau pinjaman lunak perseorangan maupun kelompok usaha.

5. Peningkatan investasi daerah dalam rangka penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Semakin banyak tenaga kerja perempuan yang terserap di sektor formal maupun informal, diharapkan semakin mengurangi jumlah perempuan yang berprofesi PSK.

Penutup

Akar masalah atas ketidakberdayaan perempuan dalam melindungi dirinya dari virus HIV/AIDS adalah keterbatasan mereka mengakses sumber daya dan kungkungan budaya patriarkhi. Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan yang mengintegrasikan aspek politik, sosial budaya, pendidikan, dan ekonomi mutlak diperlukan.

Pemberdayaan perempuan harus berorientasi kepada kesetaraan gender, sehingga pemberdayaan perempuan tidak menekankan perhatian kepada perempuan saja, melainkan kepada hubungan antara perempuan dan laki-laki. Upaya pemberdayaan perempuan ini tidak cukup dengan peran pemerintah saja. Pemerintah harus bersinergi dengan masyarakat luas, baik lembaga swadaya masyarakat, komunitas atau kelompok masyarakat, perorangan, lembaga pendidikan, maupun dunia usaha.

Referensi

Chafetz, Janet Saltzman, 1990. Gender Equity: An Integrated Theory of Stability and Change, Newbury Park: Sage Publication.

Baturraden dan SM A Negeri 1 Purwokerto, Thesis, Semarang: M agister Promosi Kesehatan, Universitas Diponegoro.

Gamble,Sarah. 2010. Sebuah Pengantar M emahami Feminisme dan Postfeminisme, Yogyakarta : Jalasutra

Hardisman, 2012. Peranan Pemberdayaan Perempuan dan Analisis Gender pada Penentuan Kebijakan Pengentasan M alnutrisi Anak di Indonesia, Universitas Andalas, http://garuda.dikti.go.id.

Hastuti dan Dyah Respati, 2009. M odel Pemberdayaan Perempuan M iskin Berbasis Pemanfaatan Sumberdaya Perdesaan Upaya Pengentasan Kemiskinan di Perdesaan (Studi di Lereng M erapi Daerah Istimewa Yogyakarta), Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta.

Hendrya, Pepi, tanpa tahun. Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Dalam Perspektif Ketahanan Individu, Studi Kasus Perempuan Korban KDRT Klien P2TP2A DKI Jakarta, Thesis, Jakarta: Universitas Indonesia, http://garuda.dikti.go.id.

Hikmat, Harry. 2010. Strategi Pemberdayaan M asyarakat, Bandung: Humaniora Utama

---, dan Adimiharja, Kusnaka., 2006. Partisipatory Research Appraisal dalam Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat, Bandung:Humaniora

Hubeis, Aida Vitayala S., Pendekatan Gender dan Pembangunan dalam Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke M asa, IPB Press, Bogor, 2010

---,Pemberdayaan Perempuan Dari Masa ke M asa, IPB Press, Bogor, 2010. Iffe, Jum, 1995. Community Development: Creating Community Alternatives –

Vision, Analysis and Practice, Longman, Australia: Longman

Jones, PIP, 2009. Pengantar Teori-Teori Sosial, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia Juliastuti, Nuraini, 2000. Kebudayaan yang Maskulin, M acho, Jantan, dan Gagah,

Newsletter KUNCI, 8 September 2000, hlm. 4.

Kartasasmita, Ginanjar., 1996. Pembangunan untuk Rakyat: M emadukan Pertumbuhan dan Pemerataan, Jakarta : CIDES.

M aimunah; Iskandar Nugraha; Diah Ariani A; dan Lina Puryanti, tanpa tahun. Pemberdayaan Perempuan Lokal Dalam Penanggulangan Epidemi Virus HIV/AIDS Di Propinsi Papua, Surabaya: Universitas Airlangga.

Desa Batursari Kecamatan M ranggen Kabupaten Demak, Skripsi, Semarang: Universitas Diponegoro, http://garuda.dikti.go.id.

M osse, Julia Cleves, 2007. Gender dan Pembangunan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja sama dengan Rifka Annisa W omen’s Crisis Centre, Cetakan V. Nope, C.Y. Marselina, 005. Jerat Kapitalisme Atas Perempuan, Yogyakarta: Resists

Book

Nugroho, Riant, Dr., 2011. Gender dan Strategi Pengarusutamaannya di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan II.

Nurhidayati, Sri Endah, 1999. “Profil Kedudukan dan Peranan Perempuan di Bidang Ekonomi, Kesehatan dan KB di Kabupaten Gresik,” Jurnal M asyarakat, Kebudayaan dan Politik, Th XII, No 3, Juli 1999, 31-42, Surabaya: Universitas Airlangga.

Paulus M ujiran, 2012. Perempuan, Anak dan HIV/AIDS, Solopos.

Pocha, Sophia, 2010. Feminisme dan Gender dalam Gamble, Sarah. 2010. Sebuah Pengantar M emahami Feminisme dan Postfeminisme, Yogyakarta: Jalasutra

Pranarka, AMW ., dan Onny S. Prijono, 1996. Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi, Jakarta:CSIS

Soekirno, Dewi Candraningrum, 2003. M enolak Universalisme ‘Perempuan’: Perempuan Indonesia ‘bukan’ Perempuan Jawa, Jakarta.

W astutiningsih, Sri Peni, 2009. M odel Pemberdayaan Perempuan M elalui Penguatan Lembaga Lokal Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di

Kabupaten Jember, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada,

http://garuda.dikti.go.id.