II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tanaman Kayu Rakyat pada Skala Global

Pada skala global, tanaman kayu rakyat dijumpai dalam beragam tipe, baik dalam konteks peristilahan, kepemilikan, luasan, tujuan serta tatacara pengelolaannya (Harrison et al. 2002). Di Amerika Serikat, istilah yang paling sering digunakan adalah Non Industrial Private Forest (NIPF) dan pada umumnya diartikan sebagai kawasan hutan yang dimiliki oleh petani, perseorangan atau perusahaan yang tidak memiliki pabrik pengolahan kayu. Terdapat berbagai istilah lain yang biasa digunakan namun dengan frekuensi yang lebih jarang. Luas total areal NIPF mencakup hampir 60% dari keseluruhan tanaman kayu di Amerika Serikat dan memasok sekitar 50% dari produksi kayu nasional mereka.

Areal NIPF dimiliki oleh sekitar 7 juta perorangan dimana sekitar 600,000 pemilik mengelola areal lebih dari 40 ha (Harrison et al. 2002). Zhang et al.

(2009) melaporkan bahwa perkembangan tanaman kayu rakyat di Amerika Serikat pada akhir-akhir ini cenderung meningkat. Dengan luas total areal hutan sekitar 248 juta ha, sekitar 2/3 atau 157 juta ha kini dimiliki secara pribadi. Sekitar 2/3 dari areal hutan milik tersebut kini dikelola oleh lebih dari 10 juta individu keluarga.

Eropa, dengan luas total areal hutan sekitar 215 juta ha atau sekitar 30% dari luas total lahan (tidak termasuk bekas negara-negara yang tergabung dalam Uni Sovyet Socialist Republic/USSR), areal hutannya terkonsentrasi di negara-negara Eropa Utara (Nordic countries), daerah Balkan (Baltic countries) dan di beberapa bagian di Eropa Tengah. Swedia dan Finlandia, yang termasuk ke dalam Nordic countries, memiliki lebih dari 50 juta ha areal hutan (Hyttinen 2001). Di negara- negara Eropa Utara (Finlandia, Swedia dan Norwegia) telah lama dikenal istilah

”Family Forestry”. Individu masyarakat mengelola hutan disamping aktivitas ekonomi lainnya seperti usaha tani dan kegiatan non usaha tani. Di negara-negara ini hutan yang dimiliki individu masyarakat mencakup sekitar 60%-70% dari luas hutan total. Di Finlandia sendiri terdapat lebih dari 600,000 pemilik hutan yang menguasai 62% dari total luas hutan (Harrison et al. 2002). Luas kepemilikan lahan hutan adalah antara 25 – 40 ha per keluarga (Harrison et al. 2002), namun

cukup banyak individu keluarga (36% di Swedia dan 14% di Finlandia) yang mengelola hutan dengan luas lebih dari 50 ha (Hyttinen 2001).

Inggris dan Belanda termasuk negara-negara yang hanya sedikit memiliki sumber daya hutan. Di Inggris, luas total areal hutan hanya sekitar 2.5 juta ha (Harrison et al. 2002), sementara di Belanda luas kepemilikan hutan hanya sekitar 0.2 ha per keluarga (Hyttinen 2001). Sekalipun luas hutannya tergolong kecil, istilah “farm woodlands”, “farm forest” dan “privately owned forests” sudah lama digunakan di Inggris. Di negara ini, sekitar 2/3 dari areal hutannya dimiliki oleh individu atau perusahaan (Harrison et al. 2002). Di Perancis dan Belgia, lebih dari 90% kepemilikan mempunya luas kurang dari 5 ha. Di negara-negara yang berbahasa Jerman (Jerman, Austria dan Swiss) luas kepemilikan hutan bervariasi, dimana sebagian besar (36%) kurang dari 5 ha, namun sekitar 29% pemilik mengelola lebih dari 1,000 ha (Hyttinen 2001).

Di Eropa bagian timur, sebagian besar areal hutan dimiliki publik, walaupun proses privatisasi kini sedang terjadi, khususnya di negara-negara bekas pemerintahan sosialis atau USSR. Pada sebagian besar negara, kepemilikan hutan dipegang oleh sejumlah besar individu dengan unit pengelolaan yang relatif kecil.

Saat ini luas hutan milik di beberapa negara Eropa Timur masih sangat bervariasi, sebagai contoh di Rumania dan Republik Czechnya, areal hutan yang dimiliki secara pribadi masing-masing adalah 6% dan hampir 60%. Secara umum, kepemilikan lahan hutan secara individu berkisar antara 2-3 ha per keluarga.

Dengan proses privatisasi yang sekarang sedang terjadi, diperkirakan sekitar 35- 40% dari seluruh areal hutan akan dimiliki secara pribadi (Harrison et al. 2002).

Pada umumnya di negara-negara Eropa, para pemilik hutan telah terorganisasi dengan baik dalam bentuk berbagai asosiasi yang mengedepankan praktek-praktek pengelolaan hutan secara lestari. Organisasi-organisasi tersebut berperan sebagai sarana penghubung di antara pemilik hutan dan menjadi perwakilan mereka di dalam proses penentuan kebijakan, termasuk memberikan pelayanan dalam pemasaran hasil kayunya dan praktek-praktek silvikultur dalam pengelolaan hutan. Pada tingkat wilayah Eropa, salah satu asosiasi yang menjadi payung berbagai organisasi pada tingkat nasional tesebut dikenal sebagai The Confederation of European Forest Owners (CEPF) (Hyttinen 2001).

Di Jepang, hutan rakyat sudah mempunyai sejarah panjang sejak lebih dari tiga abad yang lalu. Dengan luas total areal hutan sebesar 2.51 juta ha atau sekitar 66.5% dari luas total wilayah daratan, seluas 14.6 juta ha merupakan hutan milik yang dikelola oleh individu keluarga, perusahaan atau kelompok masyarakat.

Terdapat sekitar 2.5 juta individu keluarga pemilik hutan yang sebagian besar (60%) mengelola hutan dengan luasan kurang dari 1 ha. Selebihnya mengelola areal hutan dengan luasan antara 1 – 5 ha per keluarga. Perusahaan dan kelompok masyarakat mengelola areal hutan dengan luasan yang juga relatif kecil, yaitu masing-masing sekitar 34.6 dan 19.3 ha. Hutan tanaman rakyat di Jepang didominasi oleh dua jenis kayu, yaitu Sugi (Cryptomeria japonica) dan Hinoki (Chamaecyparis obtusa) (Ota 2001).

Jepang merupakan negara pengimpor kayu yang sangat besar dimana selama kurun waktu tahun 1990an jumlah kayu yang diimpor sekitar 3 sampai 4 kali produksi kayu domestik. Usaha tanaman kayu rakyat kurang dapat bersaing dengan harga kayu impor yang relatif lebih murah, sehingga banyak areal hutan tanaman yang diterlantarkan karena alasan ketidak-layakan ekonomi. Keberadaan hutan milik di Jepang dapat bertahan karena subsidi pemerintah, antara lain melalui bantuan sampai 68% atas biaya pengadaan tanaman hutan dan penjarangan komersil pertama. Bantuan juga diberikan setiap tahun dalam bentuk biaya pemeliharaan jalan dan sumbangan mesin-mesin bagi pembangunan pedesaan. Peluang di masa depan untuk mempertahankan keberadan tanaman kayu rakyat di Jepang adalah dengan kebijakan pemerintah yang akan mendukung fungsi hutan sebagai penghasil jasa lingkungan serta dengan program sertifikasi hutan rakyat untuk memperoleh harga kayu yang tinggi (premium price) di pasar internasional (Ota 2001).

Di Australia. hutan milik dapat dibagi menjadi tiga kategori besar, yaitu hutan tanaman industri berskala besar, hutan tanaman skala kecil dan tanaman untuk konservasi. Sesuai dengan namanya, hutan tanaman industri bertujuan untuk produksi kayu dan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar atau melalui program kemitraan antara masyarakat dengan perusahaan atau pemerintah. Tanaman konservasi pada umumnya dilakukan di areal-areal yang memiliki sensitifitas lingkungan yang tinggi, seperti sepanjang aliran sungai.

Tanaman konservasi terutama bertujuan untuk mencegah erosi sepanjang aliran sungai dan mencegah peningkatan permukaan air tanah (water tables) yang menyebabkan salinitas tinggi. Upaya penanaman untuk konservasi ini khususnya didukung oleh program pemerintah yang disebut “landcare” (Herbohn 2001).

Hutan tanaman skala kecil lebih umum disebut sebagai “farm forestry” yang mencakup kebun kayu (woodlots), tanaman pelindung angin (windbreaks), tanaman penaung (shelterbelts), agroforestry atau tanaman sekat terasering (slope break plantings). Kadang-kadang isitlah farm forestry juga diterapkan pada tanaman kayu hasil program kemitraan antara individu masyarakat dengan perusahaan hutan tanaman industri. Di luar program kemitraan tersebut, diperkirakan luas areal hutan tanaman skala kecil di Australia mencapai sekitar 76, 250 ha yang terkonsentrasi di negara-negara bagian Victoria, New South Wales, Western Australia dan Tasmania.

Di India, terdapat berbagai istilah untuk menggambarkan tanaman kayu rakyat. Hobley (1996) menggolongkannya ke dalam lima kelompok, yaitu Social Forestry, Farm Forestry, Community Forestry, Joint Forest Management (JFM) dan Rural Development Forestry (RDF). Social Forestry dalam konteks ini didefinisikan sebagai hutan tanaman yang pembangunannya disponsori oleh pemerintah (Departemen Kehutanan) pada areal-areal lahan tidur seperti lahan- lahan untuk penggembalaan ternak masyarakat, lahan-lahan milik negara, pinggiran jalan dan sungai. Social Forestry pertama kali diperkenalkan pada tahun 1970 an dan pembangunannya dilakukan dengan berbagai tingkatan keterlibatan masyarakat. Farm Forestry adalah hutan tanaman yang dibangun oleh masyarakat pada lahan-lahan milik dengan subsidi bibit dari pemerintah, baik secara cuma- cuma atau dengan harga yang rendah. Community Forestry mempunyai pengertian yang luas, mencakup sistem pengelolaan hutan oleh masyarakat adat atau hutan tanaman yang dibangun melalui program pemerintah dengan partisipasi masyarakat. Joint Forest Management sering digolongkan juga ke dalam kelompok ini. Joint Forest Management adalah sistem pengelolaan hutan bersama antara masyarakat dengan pemerintah dengan model pembagian hasil, tanggung jawab, pengawasan dan pengambilan keputusan dan diikat dalam bentuk kontrak.

Rural Development Forestry adalah hutan yang dibangun dengan dukungan

pemerintah, namun model pengelolaan tanaman dan pengembilan keputusan dalam pengelolaan terutama dilakukan oleh pengguna tanaman, baik secara individu maupun kelompok. Menurut Harrison et al. (2002) unit pengelolaan tanaman kayu rakyat di India relatif kecil, yaitu sekitar 0.1 ha. Kadang-kadang tanaman kayu hanya ditanam sepanjang batas pagar atau pinggiran sungai atau saluran air.

Di Filipina, tanaman kayu rakyat diawali dengan program pemerintah dalam rehabilitasi hutan oleh Biro Pengelolaan Hutan Filipina (Forest Management Bureau of the Department of Environment and Natural Resources). Pada mulanya program ini terkonsentrasi kepada tanaman hutan industri, namun belakangan lebih mengarah kepada pengembangan hutan kemasyarakatan. Istilah yang sering digunakan adalah “Community Based Forest Managament (CBFM)” dan lebih umum lagi adalah “Community Based Resource Management (CBRM)”. Program ini biasanya diterapkan dalam bentuk penanaman kayu pada lahan-lahan komunal atau lahan-lahan milik masyarakat untuk tujuan produksi, konservasi lahan atau kombinasinya. Penanaman pada lahan-lahan milik masyarakat (farm forestry) umumnya dalam bentuk agroforestry (Harrison et al. 2002).

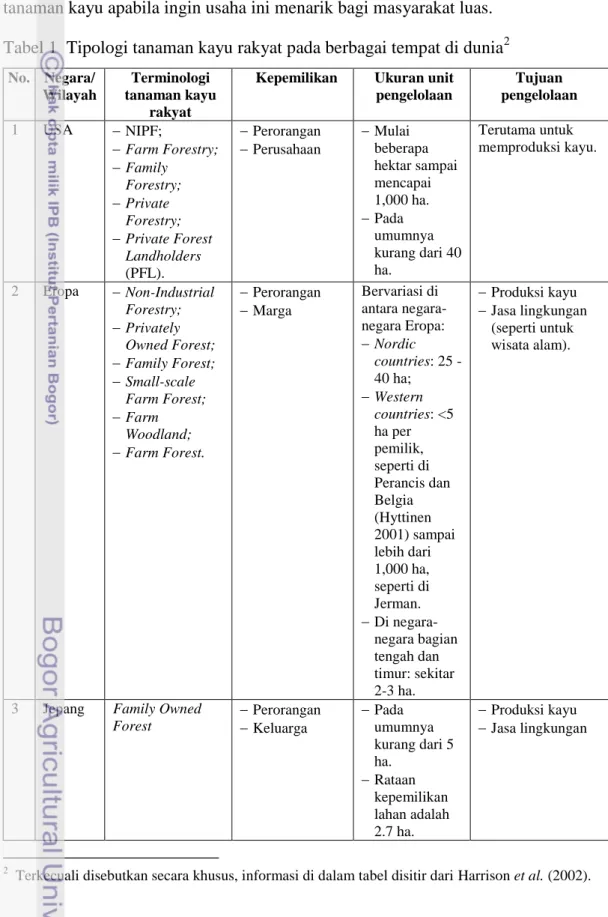

Keragaman dalam bentuk dan model pengelolaan tanaman kayu rakyat akan bertambah apabila memperhatikan di berbagai belahan dunia lainnya seperti di Cina dan Afrika. Namun demikian, dari paparan seperti dijelaskan di atas terdapat gambaran umum tentang bentuk-bentuk dan model pengelolaan tanaman kayu rakyat pada skala global. Tabel 1 di bawah ini merangkum berbagai tipologi pengelolaan tanaman kayu rakyat tersebut.

Penelusuran literatur tentang berbagai model tanaman kayu rakyat di berbagai belahan dunia seperti dipaparkan di atas, serta rangkumannya yang disajikan pada Tabel 1 memberikan gambaran bahwa model tanaman kayu rakyat sangat bervariasi di beberapa tempat. Nampaknya akan sulit untuk menarik model yang bersifat umum dan kecocokan model untuk pengembangannya harus lebih banyak disesuaikan dengan konteks lokal. Di negara-negara maju, hutan atau tanaman kayu rakyat cenderung telah dikelola oleh individu masyarakat yang mandiri. Pengelolaan tanaman kayu rakyat sudah lebih berorientasi bisnis.

Organisasi pemilik hutan sudah berjalan lebih baik dan memiliki pengaruh yang

cukup kuat terhadap kebijakan pemerintahnya yang berkaitan dengan hutan.

Namun demikian, dukungan pemerintah dalam bentuk subsidi kadang-kadang masih diperlukan, seperti yang diperlihatkan oleh kasus di Jepang. Kasus di Australia menunjukkan bahwa insentif yang cukup perlu tersedia di dalam usaha tanaman kayu apabila ingin usaha ini menarik bagi masyarakat luas.

Tabel 1 Tipologi tanaman kayu rakyat pada berbagai tempat di dunia2

No. Negara/

Wilayah

Terminologi tanaman kayu

rakyat

Kepemilikan Ukuran unit pengelolaan

Tujuan pengelolaan 1 USA NIPF;

Farm Forestry;

Family Forestry;

Private Forestry;

Private Forest Landholders (PFL).

Perorangan

Perusahaan Mulai beberapa hektar sampai mencapai 1,000 ha.

Pada umumnya kurang dari 40 ha.

Terutama untuk memproduksi kayu.

2 Eropa Non-Industrial Forestry;

Privately Owned Forest;

Family Forest;

Small-scale Farm Forest;

Farm Woodland;

Farm Forest.

Perorangan

Marga

Bervariasi di antara negara- negara Eropa:

Nordic countries: 25 - 40 ha;

Western countries: <5 ha per pemilik, seperti di Perancis dan Belgia (Hyttinen 2001) sampai lebih dari 1,000 ha, seperti di Jerman.

Di negara- negara bagian tengah dan timur: sekitar 2-3 ha.

Produksi kayu

Jasa lingkungan (seperti untuk wisata alam).

3 Jepang Family Owned Forest

Perorangan

Keluarga

Pada umumnya kurang dari 5 ha.

Rataan kepemilikan lahan adalah 2.7 ha.

Produksi kayu

Jasa lingkungan

2 Terkecuali disebutkan secara khusus, informasi di dalam tabel disitir dari Harrison et al. (2002).

Tabel 1 (lanjutan)

No. Negara/

Wilayah

Terminologi tanaman kayu

rakyat

Kepemilikan Ukuran unit pengelolaan

Tujuan pengelolaan

4 Austral- asia

Farm Forestry;

Agroforestry.

Perorangan

Kemitraan (antara rumah tangga dan perusahaan).

Sampai ratusan hektar

Menjadi sumber pendapatan rumah tangga

Jasa lingkungan (seperti untuk penghalang angin/

windbreaks, naungan/

shelterbelts dan sekat teras/slope breaks) (Herbohn 2001)

5 India (Hobley 1996)

Social Forestry

Farm Forestry

Community Forestry

Joint Forest Management

Rural Development Forestry

Perorangan

Komunal (kelompok masyarakat)

Negara

Pada umumnya kurang dari 1 ha.

Produksi kayu

Rehabilitasi hutan

Pemenuhan kebutuhan subsisten

masyarakat (seperti pakan ternak dan kayu bakar).

6 Filipina Community Based Forest Management (CBFM);

Community Based Resource Management (CBRM)

Perorangan

Komunal (kelompok masyarakat).

Pada umumnya pada luasan yang relatif kecil.

Produksi kayu

Rehabilitasi hutan

Pemenuhan kebutuhan subsisten

masyarakat (seperti pakan ternak dan kayu bakar).

Di negara-negara berkembang seperti di negara-negara Asia, nampaknya dukungan pemerintah masih sangat kental di dalam pengembangan tanaman kayu rakyat. Dukungan pemerintah tersebut meliputi hampir keseluruhan aspek pengelolaan di dalam usaha tanaman kayu rakyat. Produk hutan tanaman rakyat tidak harus difokuskan kepada kayu karena nilai ekonomisnya mungkin tidak akan optimal. Diversifikasi produk nampaknya lebih cocok untuk pengembangan tanaman kayu rakyat di negara-negara berkembang, sehingga produk hutan menjadi lebih beragam dengan berbagai produk pertanian lainnya, baik yang bersifat komersial atau untuk pemenuhan kebutuhan subsisten masayarakat.

Diversifikasi produk dalam bentuk jasa lingkungan nampaknya juga menjadi kecenderungan dewasa ini di dalam pengelolaan tanaman kayu rakyat di negara- negara maju.

Pelajaran lain yang sangat penting dari paparan di atas adalah bahwa tanaman kayu rakyat memiliki kontribusi yang tidak dapat dianggap kecil dalam hal penyediaan bahan baku kayu. Disamping itu usaha tanaman kayu rakyat dapat dikaitkan dengan program rehabilitasi hutan yang saat ini banyak dilakukan di negara-negara berkembang. Dukungan yang bersifat komprehensif serta disesuaikan dengan kondisi lokal nampaknya perlu dilakukan untuk pengembangan tanaman kayu rakyat.

2.2. Perkembangan Tanaman Kayu Rakyat di Indonesia

Perkembangan tanaman kayu rakyat di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konteks pembangunan kehutanan secara umum. Berdasarkan catatan sejarah, kebijakan dalam penataan sumber daya hutan di Indonesia mulai dilakukan dengan diberlakukannya Undang Undang No. 5 Tahun 1967 tentang ketentuan- ketentuan pokok kehutanan (Basic Forestry Law). Berdasarkan undang-undang ini status kepemilikan hutan telah dikelompokkan menjadi hutan negara dan hutan milik. Hutan negara terdiri dari kawasan hutan dan hutan yang tumbuh di atas tanah yang tidak dibebani hak milik, sedangkan hutan milik ialah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik yang belakangan juga dikenal dengan istilah hutan rakyat.

Pada awal masa pemerintahan Orde Baru, pengelolaan hutan di Indonesia lebih banyak dipusatkan kepada eksploitasi sumber daya hutan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan para pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Pada masa ini sumber daya hutan dipandang sebagai sumber penghasil devisa negara dan dijadikan sebagai salah satu motor penggerak bagi pembangunan ekonomi nasional. Masyarakat tidak banyak dilibatkan di dalam pengelolaan hutan dengan anggapan bahwa manfaat sumber daya hutan bagi kesejahteraan masyarakat akan terpenuhi dengan sendirinya apabila pembangunan ekonomi di sektor kehutanan meningkat. Konsep trickle down effect menjadi paradigma dalam pembangunan di sektor kehutanan pada masa itu.

Pada tahun 1978, Jakarta menjadi tuan rumah penyelenggaraan Kongres Kehutanan Sedunia (The World Forestry Congress) yang ke VIII dengan thema

”forest for people”. Di dalam kongres tersebut perhatian dunia internasional terhadap hak-hak masyarakat atas sumber daya hutan banyak dibicarakan. Namun

demikian, dukungan kebijakan atas hak-hak masyarakat tersebut baru diluncurkan pada tahun 1991 melalui program HPH Bina Desa, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan (SK. Menhut) No. 61/Kpts-II/1991. Program ini selanjutnya disempurnakan menjadi program Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) pada tahun 1995 melalui penerbitan SK. Menhut No. 69/Kpts-II/1995. Program PMDH belum memberikan hak pengelolaan atas sumber daya hutan kepada masyarakat, melainkan hanya memberikan serangkaian kewajiban kepada para pemegang HPH untuk membantu masyarakat di pedesaan, khususnya yang tinggal di sekitar areal hutan yang mereka kelola, agar meningkat kesejahteraannya dan menjadi lebih mandiri dalam perekonomiannya.

Di dalam konsepsinya, pelaksanaannya program PMDH harus diawali melalui studi diagnostik yang dilakukan secara partisipatif bersama masyarakat desa hutan. Studi diagnostik tersebut harus dituangkan di dalam Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH), Rencana Karya Lima tahun (RKL) dan Rencana Karya Tahunan (RKT) di dalam pengelolaan hutan. Aspek yang dilakukan di dalam program PMDH meliputi pengembangan kapasitas masyarakat dalam hal usaha tani (melalui program usaha tani menetap), peningkatan ekonomi, pengembangan sarana dan prasarana (sarpras) umum, pembangunan sosial budaya dan pelestarian sumber daya hutan dan lingkungan. Namun pada prakteknya program PMDH lebih dipandang sebagai sekedar kewajiban oleh para pemegang HPH untuk memenuhi persyaratan perolehan pengesahan Rencana Karya Tahunan (RKT). Program yang dikembangkan umumnya tidak sungguh-sungguh meningkatkan kemandirian masyarakat, bahkan sebaliknya mendidik masyarakat menjadi sangat tergantung kepada bantuan HPH dalam pembangunan infrastruktur desa. Para pemegang HPH lebih menggunakan prinsip “sinterklas”

atau memberikan apa saja yang diminta oleh masyarakat setempat karena dikejar oleh batas waktu pelaporan pelaksanaan fisik yang wajib dibuat setiap bulan dan triwulan dari pelaksanaan kegiatan PMDHnya. Program umumnya dilaksanakan tanpa persiapan yang matang dan tidak melibatkan masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama, sehingga pelaksanaan kegiatannya banyak mengalami hambatan di lapangan (Subarudi 2000).

Hak pengelolaan atas sumber daya hutan kepada masyarakat baru diberikan melalui program Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang diperkenalkan pemerintah pada tahun 1995, berdasarkan SK. Menhut No. 622/Kpts-II/1995. Di dalam program HKm, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam kegiatan pengelolaan hutan dan memperoleh hak pemanfaatan atas hasil hutan bukan kayu (HHBK).

Izin pengelolaan HKm ditetapkan berdasarkan kontrak perjanjian antara pemohon (perorangan, kelompok atau koperasi) dengan Dinas Kehutanan Provinsi setempat. Izin pengelolaan HKm oleh masyarakat diperluas melalui kebijakan Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan (HPHKm) yang ditetapkan berdasarkan SK. Menteri Kehutanan dan Perkebunan (Menhutbun) No. 677/Kpts-II/1998.

Dengan hak tersebut, masyarakat diberi kewenangan untuk memanfaatkan hasil hutan, tidak hanya HHBK, namun juga termasuk kayu (Hindra 2005). Kebijakan tersebut telah diimplementasikan melalui pemberian izin pengusahaan HKm kepada sekitar 92,000 ha di wilayah Nusa Tenggara. Dengan diberlakukannya Undang-Undang (UU) No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, ketentuan tentang HKm tersebut di atas menjadi tidak berlaku. Tahun 2001 kembali dikeluarkan kebijakan baru tentang HKm melalui SK. Menhut No. 31/Kpts-II/2001. Surat keputusan tersebut memberikan kewenangan kepada Kepala Daerah Tingat II (Bupati atau Walikota) untuk memberikan izin hak pengusahaan HKm. Namun demikian ketentuan tersebut kembali menjadi tidak jelas dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2002 tentang penataan dan perencanaan pengelolan hutan, yang mengembalikan kewenangan perizinan kepada Menteri Kehutanan (Colchester 2002).

Setelah era reformasi, kondisi sumber daya hutan di Indonesia telah mengalami kerusakan yang cukup parah dengan laju kerusakan hutan yang tinggi sehingga mencapai besaran 1.9 juta ha per tahun (FAO 2007). Perhatian pemerintah mulai terpusat kepada upaya-upaya rehabilitasi hutan. Pada tahun 2003 pemerintah memperkenalkan kebijakan perhutanan sosial (Social Forestry) yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, khususnya yang tinggal di areal sekitar hutan, di dalam pengelolaan sumber daya hutan. Di dalam pidato resminya pada saat penyelenggaraan The International Conference on

Livelihoods, Forest and Biodivesity di Bonn pada tahun 2003, perwakilan resmi Indonesia (Wardoyo 2003) menyatakan bahwa perhutanan sosial merupakan suatu pendekatan yang menyeluruh yang meliputi ideologi, strategi dan implementasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat di dalam pengelolaan sumber daya hutan. Kebijakan tersebut memberikan akses kepada masyarakat lokal untuk mengelola sumber daya hutan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan sekaligus melestarikan hutan. Azas penyelenggaraan social forestry meliputi:

pemberdayaan masyarakat, pemberian hak pengelolaan areal hutan tertentu kepada masyarakat, tujuan pengelolaan hutan yang disesuaikan dengan fungsi hutan, pembagian tanggung jawab yang jelas (cost sharing) antara masyarakat dengan pemerintah dan pelaksanaan kegiatannya menggunakan pendekatan pembangunan Daerah Aliran Sungai DAS (Pasaribu 2003). Untuk memperkuat kebijakan tersebut, pada tahun 2004 Departemen Kehutanan menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No 1/Menhut-II/2004 tentang pemberdayaan masyarakat di dalam program social forestry (Hindra 2005).

Permasalahan kerusakan hutan dan lingkungan yang semakin serius telah mendorong pemerintah Indonesia untuk segera melaksanakan aksi massal dalam rehabilitasi hutan. Aksi tersebut dituangkan dalam bentuk program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL dan kemudian menjadi GERHAN) sejak tahun 2003. Program GERHAN didasari oleh Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko KESRA), Menko Perekonomian dan Menko Politik dan Keamanan (POLKAM) No.

09/KEP/MENKO/ KESRA/III/2003; KEP.16/M.EKON/03/2003;

KEP.08/MENKO/ POLKAM/III/ 2003. Surat Keputusan Bersama tersebut membetuk Tim Koordinasi Perbaikan Lingkungan pada tingkat nasional. Kegiatan GERHAN mempunyai target untuk merehabilitasi areal hutan seluas 3 juta ha sampai tahun 2009, yang dipusatkan di areal DAS yang tergolong kritis. Program GERHAN dilaksanakan dengan memadukan program-program pemerintah serta dengan melibatkan masyarakat secara intensif (Fathoni 2003). Terlepas dari tingkat keberhasilannya yang kontroversial, program GERHAN telah melakukan penanaman hutan secara masif, termasuk pada areal-areal hutan milik atau hutan rakyat.

Perkembangan terkini dalam upaya pelibatan masyarakat di dalam rehabilitasi hutan adalah dengan peluncuran program Hutan Tanaman Rakyat (HTR) sejak tahun 2006. Program ini juga dikaitkan dengan upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan (pro poor), menciptakan lapangan kerja baru (pro job) dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (pro growth) (Emila dan Suwito 2007). Program HTR mempunyai target yang cukup ambisius, yaitu terbangunnya hutan tanaman yang dikelola masyarakat seluas 5.4 juta ha pada tahun 2016. Hutan tanaman tersebut akan dibangun di kawasan hutan produksi yang sudah tidak produktif dengan pemberian hak kelola atas kawasan hutan kepada individu masyarakat atau kelompok (melalui koperasi) selama 60 tahun dengan kemungkinan perpanjangan izin selama 35 tahun. Setiap pemegang izin HTR berpeluang untuk mengelola kawasan hutan produksi seluas 15 ha untuk usaha tanaman kayu dengan pilihan jenis-jenis kayu yang telah ditentukan.

Pemerintah juga menyediakan dukungan finansial untuk usaha tanaman kayu tersebut dengan memberikan kredit berbunga ringan yang akan disalurkan oleh sebuah Badan Layanan Umum (BLU) Departemen Kehutanan (Direktorat Bina Pengembangan Hutan Tanaman 2008). Berbagai produk kebijakan telah diterbitkan untuk mendukung program HTR tersebut, diantaranya adalah:

Permenhut No. P. 23/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman,

Permenhut No. P. 41/Menhut-II/2007 tentang Perubahan Permenhut No.

9/Menhut-II/2009 tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman,

Permenhut No. P. 5/Menhut-II/2008 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 23/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman,

Permenhut No. P. 9/Menhut-II/2008 tentang Persyaratan Kelompok Tani Hutan untuk Mendapatkan Pinjaman Dana Bergulir Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat,

Permenhut No. P. 62/Menhut-II/2008 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat.

Permenhut No. P. 69/Menhut-II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimum untuk Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan,

Permenhut No. P. 14/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Permenhut No. P.

62/Menhut-II/2008 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat,

Permenhut No. P. 64/Menhut-II/2009 tentang Standard Biaya Pembangunan Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat,

Sementara itu kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan hutan rakyat (hutan milik) relatif tidak banyak. Pada awal tahun 1980an, pemerintah telah mulai menggalakkan kegiatan reboisasi hutan dan penghijauan lahan dengan tanaman kayu melalui Instruksi Presiden (INPRES) No. 6 Tahun 1982. Setelah Departemen Kehutanan berdiri tahun 1983, kegiatan reboisasi dan penghijauan tersebut dilaksanakan melalui Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah (PKT) di seluruh Indonesia. Di antara jenis kayu yang banyak digunakan adalah jenis sengon (Paraserianthes falcataria) sehingga program penghijauan tersebut sering juga disebut dengan istilah ”Sengonisasi”. Kebijakan lain yang berkaitan dengan pembangunan hutan rakyat adalah ketentuan tentang pedoman pemanfatan hutan rakyat (melalui Permenhut No. P 26/Menhut-II/2005) dan tata tertib perdagangan kayu yang dihasilkan dari areal hutan rakyat yang diatur dengan dokumen Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU), melalui Permenhut No. P. 51/Menhut- II/2006.

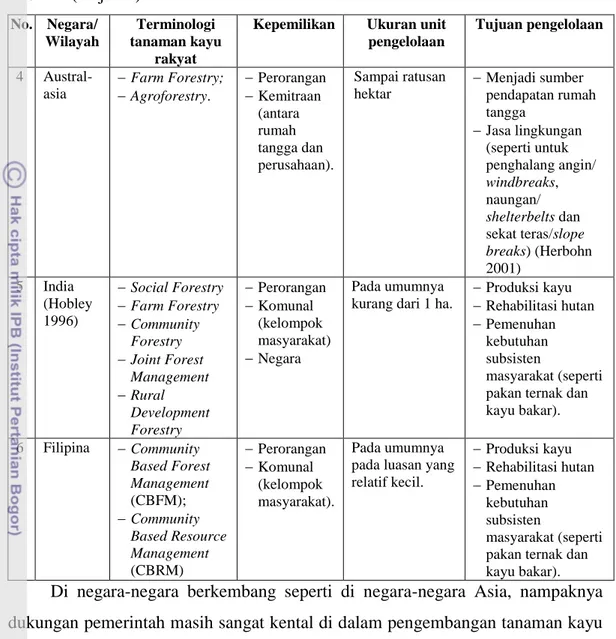

Data terkini mengenai potensi hutan rakyat belum terdokumentasi dengan baik dan masih memerlukan verifikasi. Data Statistik Kehutanan Indonesia tahun 2008 (Departemen Kehutanan 2009) memperkirakan luas total areal hutan rakyat di Indonesia saat ini mencapai sekitar 1.8 juta ha (lihat Gambar 1). Sebagian besar areal hutan rakyat tersebut ditanam atas usaha swadaya masyarakat dan menyusul kemudian tanaman hutan rakyat yang dibangun melalui program GERHAN.

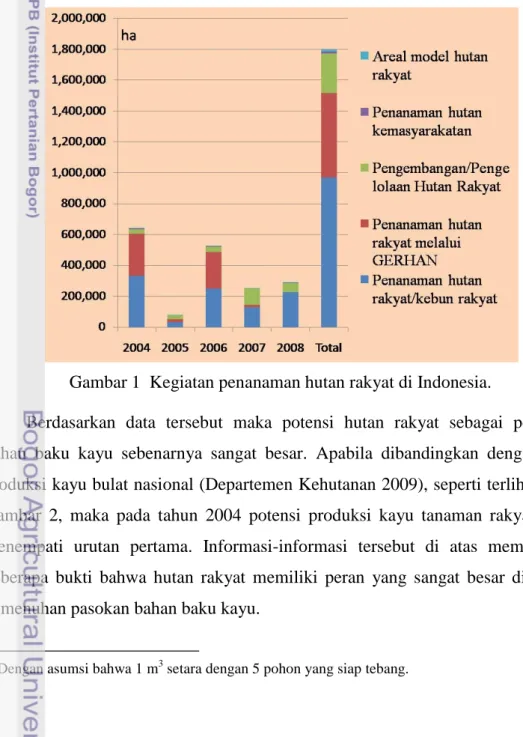

Mengenai produksi kayu dari areal hutan rakyat, data yang cukup akurat tersedia berdasarkan hasil sensus pada tahun 2003. Berdasarkan hasil sensus

tersebut tercatat bahwa potensi produksi kayu yang berasal dari areal hutan rakyat di Indonesia (Jawa dan luar Jawa) adalah sekitar 68.5 juta pohon atau setara dengan 14 juta3 m3, sementara jumlah cadangan tegakan mencapai lebih dari 226 juta pohon atau setara dengan 45 juta m3 (Pusat Inventarisasi dan Statistik Kehutanan 2004). Angka-angka tersebut hanya memperhitungkan tujuh jenis tanaman hutan rakyat yang paling dominan ditanam oleh masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, yaitu untuk jenis-jenis akasia (Acacia mangium), jati (Tectona grandis), mahoni (Swietenia macrophylla), pinus (Pinus merkusii), sengon (Paraserianthes falcataria), sonokeling (Dalbergia latifolia) dan sungkai (Peronema canescens). Tabel 2 menyajikan ringkasan dari hasil sensus produksi kayu hutan rakyat yang telah dilakukan pada tahun 2003.

Gambar 1 Kegiatan penanaman hutan rakyat di Indonesia.

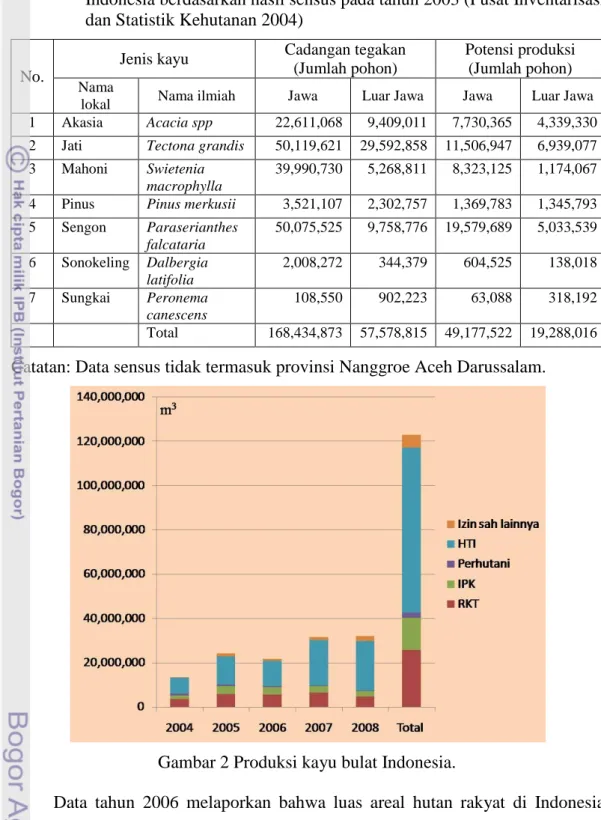

Berdasarkan data tersebut maka potensi hutan rakyat sebagai pemasok bahan baku kayu sebenarnya sangat besar. Apabila dibandingkan dengan data produksi kayu bulat nasional (Departemen Kehutanan 2009), seperti terlihat pada Gambar 2, maka pada tahun 2004 potensi produksi kayu tanaman rakyat telah menempati urutan pertama. Informasi-informasi tersebut di atas memberikan beberapa bukti bahwa hutan rakyat memiliki peran yang sangat besar di dalam pemenuhan pasokan bahan baku kayu.

3 Dengan asumsi bahwa 1 m3 setara dengan 5 pohon yang siap tebang.

Tabel 2 Cadangan tegakan dan potensi produksi tujuh jenis kayu hutan rakyat di Indonesia berdasarkan hasil sensus pada tahun 2003 (Pusat Inventarisasi dan Statistik Kehutanan 2004)

No.

Jenis kayu Cadangan tegakan (Jumlah pohon)

Potensi produksi (Jumlah pohon) Nama

lokal Nama ilmiah Jawa Luar Jawa Jawa Luar Jawa

1 Akasia Acacia spp 22,611,068 9,409,011 7,730,365 4,339,330 2 Jati Tectona grandis 50,119,621 29,592,858 11,506,947 6,939,077 3 Mahoni Swietenia

macrophylla

39,990,730 5,268,811 8,323,125 1,174,067 4 Pinus Pinus merkusii 3,521,107 2,302,757 1,369,783 1,345,793 5 Sengon Paraserianthes

falcataria

50,075,525 9,758,776 19,579,689 5,033,539 6 Sonokeling Dalbergia

latifolia

2,008,272 344,379 604,525 138,018 7 Sungkai Peronema

canescens

108,550 902,223 63,088 318,192 Total 168,434,873 57,578,815 49,177,522 19,288,016

Catatan: Data sensus tidak termasuk provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Gambar 2 Produksi kayu bulat Indonesia.

Data tahun 2006 melaporkan bahwa luas areal hutan rakyat di Indonesia mencapai sekitar 1.5 juta ha, dimana sekitar setengah dari jumlah tersebut tersebar di Pulau Jawa. Sisanya tersebar di beberapa wilayah seperti Sumatra (14%), Sulawesi (13%), Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) (12%), dan sejumlah kecil di wilayah-wilayah Kalimantan, Maluku dan Papua (Hindra 2006). Sebagian besar areal hutan rakyat tersebut dibangun oleh

masyarakat secara swadaya (61.7%) dan program pemerintah pusat melalui GERHAN (26.1%). Dalam jumlah yang relatif lebih kecil, hutan rakyat tersebut dibangun melalui berbagai dukungan pemerintah seperti bantuan subsidi, Kredit Usaha Hutan Rakyat (KUHR) dan Dana Alokasi Khusus-Dana Reboissai atau DAK-DR. Data terkini melaporkan bahwa luas total hutan rakyat secara nasional telah mencapai sekitar 3.5 juta ha (Pusat Humas Kemenhut 2011)

Berdasarkan kronologis singkat tersebut, nampak bahwa di Indonesia pun tanaman kayu rakyat memiliki berbagai tipe dengan karakteristik dan tujuan pengelolaan yang berbeda-beda. Campur tangan pemerintah juga cukup intensif, baik dalam konteks kebijakan, aturan maupun program pembangunan. Namun demikian data statistik menunjukkan bahwa luasan tanaman kayu rakyat (yang sebagian besar dalam bentuk hutan rakyat) masih relatif rendah, dibandingkan dengan potensi lahan yang tersedia. Disamping itu, sebagian besar pembangunan tanaman kayu tersebut adalah karena upaya swadaya masyarakat. Intervensi pemerintah yang lebih baik sangat diperlukan dalam rangka percepatan pembangunan tanaman kayu rakyat di masa depan.

2.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Tanaman Kayu Rakyat

Upaya pemahaman terhadap faktor-faktor kunci yang menjadi pendorong perkembangan tanaman kayu rakyat telah menjadi perhatian banyak pihak. Rudel (2009) menganalisa perkembangan hutan tanaman secara global berdasarkan data Food and Agricultural Organization (FAO). Rudel (2009) menegaskan bahwa data empiris memperkuat anggapan terhadap tiga faktor kunci yang menjadi pendorong bagi perkembangan hutan tanaman di dunia, yaitu urbanisasi, intensitas kebijakan pemerintah dan faktor-faktor ekologi manusia. Urbanisasi meningkatkan tingkat konsumsi atas hasil hutan, termasuk kayu, dan meningkatkan permintaan terhadap bahan baku kayu. Pada saat yang bersamaan, urbanisasi mengurangi ketersediaan tenaga kerja di pedesaan. Tanaman kayu dianggap menjadi pilihan yang tepat pada situasi keterbatasan tenaga kerja tersebut dibandingkan dengan pilihan usaha tanaman lainnya, karena relatif tidak terlalu menuntut curahan tenaga kerja yang tingi. Fenomena ini terjadi pada sebagian besar wilayah di daratan Eropa.

Data FAO juga memperlihatkan keeratan hubungan yang kuat antara intensitas kebijakan pemerintah, khususnya antara kebijakan yang berkaitan dengan upaya-upaya rehabilitasi hutan dengan perkembangan luasan hutan tanaman. Fenomena ini banyak terjadi di berbagai negara di Asia. Di Afrika dan sebagian negara-negara Asia dan Eropa, perluasan hutan tanaman lebih disebabkan sebagai respon terhadap kelangkaan kayu dan peningkatan permintaan terhadap bahan baku kayu. Penyebab terakhir tersebut lebih berkaitan dengan faktor-faktor ekologi manusia.

Zhang dan Owiredu (2007) melaporkan beberapa bukti empiris bahwa pasar (harga kayu hasil hutan tanaman) merupakan salah satu faktor penting yang menjadi faktor pendorong perkembangan tanaman kayu rakyat di Ghana. Mereka juga menyatakan bahwa jaminan yang kuat terhadap hak-hak atas lahan merupakan faktor kunci lainnya yang dapat mendorong aktivitas dan investasi petani terhadap pembangunan tanaman kayu. Penelitian mereka menunjukkan bahwa para petani yang memegang hak milik penuh atas lahan lebih tertarik menanam kayu dibandingkan dengan mereka yang memiliki lahan sewaan atau dengan kontrak tertentu. Penelitian mereka juga menunjukkan bahwa para petani penanam kayu cenderung telah berumur (berusia lebih tua), mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi serta memiliki akses terhadap pelayanan bantuan teknis seperti penyuluhan.

Berbagai pengalaman di negara Laos juga menunjukkan bahwa permintaan yang tinggi atas kayu serta keterbatasan pasokan kayu dari areal hutan alam telah mendorong perkembangan hutan tanaman, termasuk tanaman kayu jati rakyat (Midgley et al. 2007). Para petani kayu memberikan respon positif terhadap pasar, namun investasi mereka juga tergantung kepada kemampuannya dalam mengatasi berbagai hambatan. Berbagai hambatan yang dihadapi oleh para petani kayu jati di negara Laos bagian utara antara lain adalah masa tunggu yang lama (sedikitnya 15 tahun) untuk memanen kayu, keengganan para petani untuk melakukan penjarangan tegakan dan keterbatasan akses mereka terhadap bibit tanaman yang berkualitas.

Nair (2007) menegaskan pentingnya akses pasar di dalam pengembangan tanaman kayu rakyat. Para petani kayu mempunyai pilihan untuk memasarkan

produk kayu mereka, yaitu pasar domestik (lokal), pasar khusus (niche market) dan rantai pasar internasional. Pasar lokal dapat ditempuh dengan cara-cara yang lebih informal dan tidak perlu mengikuti aturan-aturan yang kaku. Pasar lokal lebih fleksibel dan cocok untuk para petani kayu, namun juga mempunyai berbagai kelemahan, seperti skalanya yang terbatas, jenuh dengan para pelaku pasar (pesaing), keuntungananya relatif lebih kecil dan cenderung beroperasi secara tidak lestari. Pasar global lebih memberikan peluang pasar, namun para petani kayu harus berhadapan dengan ketentuan-ketentuan yang lebih baku dalam hal kualitas dan jadwal pengiriman, sehingga kurang fleksibel. Para petani kayu perlu mengetahui keseluruhan mata rantai dalam perdagangan internasional apabila ingin memperoleh manfaat keuntungan dari pasar global tersebut.

Beberapa segmen pasar khusus dapat memberikan peluang yang lebih baik bagi para petani kayu, namun juga umumnya rentan terhadap persaingan, khususnya apabila jenis produk yang dihasilkan mudah ditiru.

Lebih lanjut Nair (2007) menyarankan agar para petani kayu mempunyai kapasitas untuk berhubungan dengan pasar global, yang dalam banyak kasus kapasitas terebut tidak dimiliki. Kelangsungan usaha kecil para petani tergantung kepada kemampuannya untuk mengikuti dinamika pasar. Hal ini berarti para petani perlu memiliki akses yang baik terhadap informasi pasar dan teknologi.

Istilah “usaha kecil” tidak ada kaitannya dengan baik dan buruk dan selayaknya para petani atau pengusaha kecil tidak terperangkap oleh pandangan-pandangan yang nisbi. Usaha petani harus dilakukan secara rasional, yang berarti petani memahami kapasitasnya apakah mereka mampu atau tidak untuk bergabung dengan pasar global. Intervensi untuk mengembangkan usaha kecil para petani harus membangun sikap kewirausahaannya di dalam pasar.

Di negara Filipina, perkembangan tanaman kayu rakyat dipicu oleh permintaan atas kayu yang meningkat serta harga kayu yang menguntungkan.

Sekalipun harga kayu kemudian menurun karena pasar kelebihan pasokan, minat masyarakat untuk menanam kayu tetap tinggi. Usaha tanaman kayu tetap menjadi pilihan yang menarik bagi petani yang memiliki keterbatasan modal dan tenaga kerja. Usaha tanaman kayu lebih sedikit memerlukan modal dan memberikan hasil yang lebih tinggi terhadap curahan tenaga kerja. Kombinasi tanaman kayu dengan

tanaman pertanian di dalam sistem agroforestry mampu menyediakan manfaat ekonomi yang baik bagi petani dan mengurangi modal dan curahan tenaga kerja (Bertomeu 2006).

Pertimbangan ekonomis merupakan salah satu faktor penting yang mendorong para petani untuk melakukan usaha penanaman kayu. Namun demikian, hasil-hasil penelitian pada aspek finansial ini pada beberapa kasus bersifat kontradiktif. Di Costa Rica, Kishor dan Constantino (1993) melaporkan bahwa usaha tanaman kayu lebih menguntungkan daripada usaha tanaman pertanian pada tingkat suku bunga yang rendah. Hasil penelitian pada tanaman rakyat sengon (Paraserianthes falcataria) di Kediri, Jawa Timur (Siregar et al.

2007) memperlihatkan bahwa tanaman campuran sengon dengan berbagai pilihan tanaman pertanian (nenas, pepaya, jagung dan cabai) memberikan keuntungan pada tingkat suku bunga 17.53%. Pada kasus lainnya, usaha tanaman kayu hanya memberikan keuntungan finansial yang marjinal (Race et al. 2009; van Bodegom et al. 2008) atau bukan menjadi sumber pendapatan petani yang utama (Darusman dan Hardjanto 2006). Lebih lanjut, Hardjanto (2003) menyatakan bahwa usaha tanaman kayu secara finansial kurang menguntungkan bila dibandingkan dengan jenis usaha tani lainnya. Nampaknya, terdapat situasi-situasi tertentu dimana usaha tanaman kayu lebih atau kurang menguntungkan daripada usaha tani lainnya (van Bodegom et al. 2008; Chomitz 2007).

Di negara-negara maju, pengembangan tanaman kayu rakyat menghadapi berbagai tantangan dan peluang yang berbeda. Di Kanada, sebagian besar areal hutan dari luas total 418 juta ha adalah milik publik dan dikelola oleh pemerintahan provinsi dan federal. Hanya 6% dari luas total areal hutan yang dimiliki oleh masyarakat atau perusahaan. Terlepas dari kontribusi ekonominya yang cukup besar dari sekitar 425,000 pemilik tanaman kayu rakyat di Kanada, para pemilik hutan harus bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar dan menghadapi berbagai kebijakan pemerintah yang lebih berpihak kepada perusahaan-perusahaan tersebut (Mitchell-Banks 2001).

Di negara-negara Eropa, pada awalnya areal hutan dikelola terutama sebagai pemasok bahan baku kayu. Dewasa ini, sekalipun tujuan tersebut masih tetap dipelihara, areal hutan lebih banyak dikelola untuk berbagai manfaat lingkungan

(Hyttinen 2001). Di Jepang, seperti telah dijelaskan sebelumnya, persaingan dengan harga kayu impor yang relatif murah menyebabkan usaha tanaman kayu rakyat perlu disubsidi pemerintah (Ota 2001).

Sementara itu di Australia, usaha tanaman kayu rakyat termasuk ke dalam konsep yang relatif baru bagi masyarakat. Keterbatasan budaya masyarakat (dalam konteks ini budaya mencakup pengetahuan, keyakinan, pengalaman dan keterampilan masyarakat dalam usaha tanaman kayu) untuk menanam kayu dalam bentuk hutan rakyat merupakan faktor penghambat utama perkembangan tanaman kayu rakyat di Australia. Berdasarkan hasil survey kepada rumah tangga petani, beberapa faktor penghambat yang diungkapkan petani terutama adalah perizinan pemanenan hasil, akses pasar, rotasi tebang yang panjang, merasa cocok dengan pola penggunaan lahan saat ini serta anggapan bahwa usaha tanaman kayu bukan merupakan usaha yang cocok untuk diterapkan di areal lahan produktif (Herbohn 2001). Pada awal tahun 2000 mulai terlihat perkembangan yang cukup tinggi dalam tanaman kayu rakyat di Australia. Diperkirakan bahwa dengan perkembangan pasar kayu yang baik serta berbagai hambatan yang akan dapat diatasi, investasi masyarakat di dalam usaha tanaman kayu ke depan akan semakin berkembang (Herbohn dan Harrison 2004).

Faktor kunci lainnya yang menghambat perkembangan tanaman kayu rakyat di Australia adalah dominasi pemerintah dalam pengelolaan hutan. Dengan alasan untuk meningkatkan manfaat sosial dari areal hutan sebagai pemasok bahan baku kayu, pemerintah Australia sering menetapkan pajak eksploitasi kayu yang terlalu rendah sehingga harga kayu bulat terdistorsi dan kurang kompetitif bagi usaha tanaman kayu rakyat secara komersial (Herbohn 2001). Di Indonesia, aturan tataniaga kayu rakyat yang berupa kewajiban bagi para pedagang kayu untuk melengkapi dokumen Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU) sering menyebabkan biaya transaksi tinggi (Rohadi et al. 2011; Rifa’i 2011). Biaya transaksi tersebut menjadi beban biaya pemasaran kayu yang kemudian ditransfer menjadi harga beli kayu yang lebih rendah di tingkat petani kayu. Aturan tersebut bersifat disinsentif dan dapat menjadi demotivator terhadap upaya pengembangan tanaman kayu rakyat di Indonesia

2.4. Kerangka Analisa Kelembagaan dalam Konteks Persepsi dan Strategi Petani dalam Pengusahaan Tanaman Kayu Rakyat

Istilah “kelembagaan” atau “institution” dapat diartikan dari berbagai sudut pandang. Ostrom (2006) mengartikan kelembagaan sebagai sebuah konsep yang dipahami bersama oleh manusia di dalam berbagai situasi yang terjadi secara berulang yang dikendalikan oleh aturan-aturan (rules), norma-norma (norms) dan strategi-strategi (strategies). Yang dimaksud dengan aturan dalam hal ini adalah seperangkat pengertian yang dipahami secara bersama tentang apa yang harus, tidak boleh atau boleh dilakukan oleh seseorang atau kelompok dimana aturan tersebut dianggap dapat ditegakkan dan dipantau pelaksanaannya oleh agen atau organisasi tertentu. Agen atau organisasi tersebut juga memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi kepada setiap pelanggar aturan tersebut. Norma diartikan sebagai aturan-aturan dimana penegakannya dilakukan oleh masing- masing individu atau kelompok secara internal dan eksternal melalui paksaan atau stimulus/insentif tertentu. Strategi diartikan sebagai rencana-rencana yang teratur yang diciptakan oleh individu di dalam struktur insentif berdasarkan aturan, norma dan perilaku yang diharapkan dari pihak atau individu lain di dalam situasi tertentu yang sesuai dengan kondisi fisiknya.

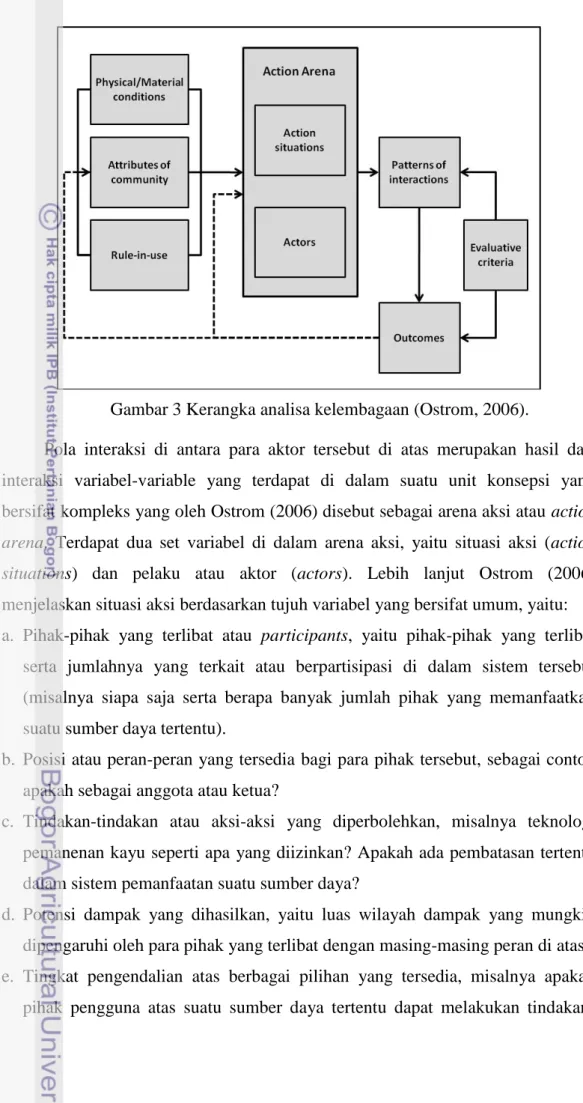

Ostrom (2006) mengajukan kerangka untuk analisa kelembagaan seperti diperlihatkan pada Gambar 3. Berdasarkan kerangka analisa tersebut, kinerja suatu sistem (outcomes) akan ditentukan oleh pola interaksi di antara para aktor yang bekerja di dalam sistem tersebut. Pola interaksi menjelaskan bagaimana perilaku yang terbentuk di antara para aktor di dalam sistem tersebut. Oakerson (1992) membagi dua tipe pola interaksi tersebut, yaitu yang bersifat kooperatif dan non-kooperatif. Interaksi yang bersifat kooperatif di antara para aktor akan menghasilkan kinerja yang baik di dalam sistem tersebut, dan sebaliknya. Strategi kooperatif yang dipilih oleh para aktor tergantung kepada empat hal pokok, yaitu ketersediaan informasi, perilaku timbal balik dari aktor yang terlibat (reciprocity), efektifitas pemantauan atas perilaku yang terjadi dan efektifitas penegakan atas aturan-aturan yang telah disepakati. Kelemahan atas empat hal tersebut akan memicu perilaku non-kooperatif yang pada umumnya berujung kepada penurunan kinerja di dalam sistem.

Gambar 3 Kerangka analisa kelembagaan (Ostrom, 2006).

Pola interaksi di antara para aktor tersebut di atas merupakan hasil dari interaksi variabel-variable yang terdapat di dalam suatu unit konsepsi yang bersifat kompleks yang oleh Ostrom (2006) disebut sebagai arena aksi atau action arena. Terdapat dua set variabel di dalam arena aksi, yaitu situasi aksi (action situations) dan pelaku atau aktor (actors). Lebih lanjut Ostrom (2006) menjelaskan situasi aksi berdasarkan tujuh variabel yang bersifat umum, yaitu:

a. Pihak-pihak yang terlibat atau participants, yaitu pihak-pihak yang terlibat serta jumlahnya yang terkait atau berpartisipasi di dalam sistem tersebut (misalnya siapa saja serta berapa banyak jumlah pihak yang memanfaatkan suatu sumber daya tertentu).

b. Posisi atau peran-peran yang tersedia bagi para pihak tersebut, sebagai contoh apakah sebagai anggota atau ketua?

c. Tindakan-tindakan atau aksi-aksi yang diperbolehkan, misalnya teknologi pemanenan kayu seperti apa yang diizinkan? Apakah ada pembatasan tertentu dalam sistem pemanfaatan suatu sumber daya?

d. Potensi dampak yang dihasilkan, yaitu luas wilayah dampak yang mungkin dipengaruhi oleh para pihak yang terlibat dengan masing-masing peran di atas.

e. Tingkat pengendalian atas berbagai pilihan yang tersedia, misalnya apakah pihak pengguna atas suatu sumber daya tertentu dapat melakukan tindakan-

tindakan seperti dijelaskan di atas berdasarkan inisiatif sendiri atas harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pihak tertentu?

f. Informasi yang tersedia, yaitu informasi yang diketahui oleh pihak pengguna tentang kondisi sumber daya yang mereka manfaatkan, informasi tentang biaya dan manfaat yang ditanggung oleh pihak pengguna lain di dalam sistem pemanfaatan sumber daya yang sama, serta informasi tentang potensi dampak kolektif dari tindakan para pihak terhadap kondisi sumber daya.

g. Perhitungan-perhitungan biaya dan manfaat serta dampak yang diakibatkan oleh tindakan-tindakan dari para pihak.

Aktor dalam kerangka analisa di atas dapat dipandang sebagai individu atau kelompok individu. Beberapa asumsi perlu digunakan terhadap perilaku aktor di dalam proses analisa tersebut. Asumsi-asumsi tersebut adalah yang berkaitan dengan nilai-nilai yang dianut oleh para aktor; sumber daya, informasi dan keyakinan yang dimiliki para aktor; kemampuan para aktor dalam memanfaatkan informasi; serta mekanisme-mekanisme internal yang digunakan para aktor di dalam proses pengambilan suatu keputusan. Secara umum dapat diasumsikan bahwa pilihan strategi yang akan dilakukan oleh aktor akan tergantung kepada bagaimana persepsi dan pertimbangan aktor tersebut terhadap biaya, manfaat dan hasil akhir yang akan diperoleh di dalam sistem atau situasi tertentu. Beberapa asumsi yang bisa digunakan untuk menduga perilaku aktor di dalam kerangka analisa di atas menurut Ostrom (2006) antara lain adalah:

a. Anggapan bahwa pada dasarnya setiap individu adalah makhluk homo economicus, dalam artian bahwa setiap individu memiliki informasi yang lengkap serta tujuan atau keinginan yang jelas dan bahwa mereka akan memaksimumkan keuntungan dalam setiap situasi yang dihadapi.

b. Anggapan bahwa para aktor merupakan fallable learners, dalam artian bahwa mereka bisa saja, dan bahkan sering terjadi, memilih strategi atau keputusan yang salah karena keterbatasan informasi atau keterbatan kemampuan mereka dalam mengolah informasi. Namun demikian mereka akan belajar dari kegagalan-kegagalan tersebut karena insentif yang disediakan oleh sistem kelembagaan.

c. Anggapan bahwa para aktor akan mengembangkan perilaku reciprocity, dalam artian perilaku individu juga akan tergantung kepada bagaimana sikap dan tindakan aktor lain terhadap dirinya, seperti yang dijelaskan di dalam konsep menurut Oakerson (1992).

d. Anggapan bahwa para aktor akan bersikap oportunistik (opportunism assumption), dalam artian bahwa apabila memungkinkan, individu cenderung akan mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri, walaupun hal tersebut membawa akibat merugikan pihak lain. Sikap tersebut bisa terjadi secara kebetulan atau tidak direncanakan maupun direncanakan dengan segala strategi dan perhitungannya.

Pada Gambar 3 terlihat bahwa arena aksi dipengahui oleh tiga set variabel, yaitu aturan-aturan yang digunakan (rules in use), atribut-atribut kemasyarakatan (attributes of community) dan kondisi fisik (physical/material conditions) dari sistem yang sedang dihadapi. Pengertian atas aturan menurut Ostrom (2006) telah dijelaskan di atas. Lebih lanjut disebutkan bahwa aturan-aturan tersebut diciptakan untuk mencapai keteraturan dan kepastian atau konsistensi di dalam interaksi manusia melalui pembentukan kelompok posisi yang diperlukan, diizinkan atau dilarang untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu di dalam arena aksi tersebut. Di dalam analisa kebijakan, pemahaman terhadap aturan- aturan yang digunakan oleh suatu individu atau kelompok di dalam arena aksi adalah sangat penting. Aturan-aturan tersebut bisa tertulis atau tidak tertulis, namun sepanjang aturan tersebut digunakan sebagai bahan referensi atas keputusan yang diambil oleh aktor, maka aturan tersebut dianggap sebagai aturan yang berlaku (rule in use). Ostrom (2006) menggolongkan aturan-aturan tersebut ke dalam tujuh kelompok, yaitu:

a. Aturan yang mengatur aktor untuk masuk ke atau keluar dari suatu sistem (entry and exit rules). Aturan-aturan ini akan mempengaruhi jumlah pelaku/participants, karakteristik dan sumber daya pelaku dan persyaratan- persyaratan yang harus dipenuhi bagi pelaku untuk memasuki atau keluar dari sistem tersebut,

b. Aturan yang menciptakan posisi-posisi tertentu di dalam sistem (position rules) dimana posisi-posisi tersebut telah memiliki serangkaian kewenangan dan peran yang diatur dalam aturan kewenangan (authority rules),

c. Aturan yang mengatur ruang lingkup dampak (scope rules) yang membatasi dampak dari suatu tindakan atau sebaliknya membatasi tindakan-tindakan atas dampak tertentu,

d. Aturan yang mengatur otoritas atau pilihan (authority or choice rules) yang menentukan bentuk dari hierarki keputusan. Aturan otoritas juga memberikan penugasan atas apa-apa yang harus, boleh atau tidak boleh dilakukan oleh pelaku dengan peran-peran tertentu,

e. Aturan agregasi (aggregation rules), yaitu aturan yang mempengaruhi tingkat pengendalian terhadap tindakan-tindakan pelaku,

f. Aturan informasi (information rules) yang mempengaruhi tingkat akses pelaku terhadap informasi,

g. Aturan ganjaran atau hukuman (payoff rules), yaitu aturan yang mempengaruhi tingkat manfaat yang akan diterima atau biaya yang harus dikeluarkan oleh para pelaku atas tindakan atau dampak yang dihasilkan. Aturan ini akan menciptakan insentif atau kebalikannya atas suatu tindakan tertentu.

Ostrom (2006) juga menambahkan bahwa perangkat aturan-aturan tersebut bersifat konfiguratif dan tidak bersifat additif, dalam artian pengaruh yang disebabkan oleh perubahan dalam salah satu aturan akan tergantung kepada aturan-aturan lainnya.

Selain dipengaruhi oleh perangkat-perangkat aturan yang berlaku, arena aksi dipengaruhi oleh atribut-atribut yang berkaitan dengan kondisi fisik dari sistem yang sedang dianalisa. Beberapa variabel yang penting untuk dipertimbangkan antara lain adalah tingkat excludability dan substractability. Variabel excludability atau tingkat kekhususan suatu sistem atau sumber daya menjelaskan seberapa jauh tingkat kesulitan dalam pengendalian atas sumber daya tersebut agar pemanfaatannya hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak tertentu saja. Sumber daya yang mempunyai tingkat exclusiveness nya rendah, dalam artian pemanfaatan sumber daya tersebut sulit dibatasi hanya untuk kalangan tertentu saja, dapat digolongkan sebagai jenis sumber daya milik publik (public goods).

Sumber daya yang dapat dimiliki oleh individu dan pemanfaatannya dapat dikontrol secara penuh oleh pemilik atau barang milik pribadi (private goods) merupakan kebalikan dari barang publik. Di antara kedua kelompok tersebut terdapat jenis sumber daya yang pemanfaatannya dapat dikontrol dalam tingkatan tertentu oleh kelompok individu. Jenis sumber daya tersebut tergolong kepada common pool resources, atau barang milik komunal. Variabel substractability atau tingkat pengurangan menjelaskan sejauh mana pemanfaatan suatu sumber daya oleh pihak tertentu akan mengurangi tingkat pemanfaatan oleh pihak lainnya.

Oakerson (1992) memberikan istilah jointness atau tingkat keterikatan atas variabel ini. Beberapa sumber daya alam memiliki tingkat pengurangan yang tinggi (seperti halnya sumber daya hutan), sehingga penataan kelembagaan akan menentukan tingkat kelestarian sumber daya tersebut.

Atribut lain yang mempengaruhi struktur arena aksi adalah atribut-atribut kemasyarakatan (attributes of community). Atribut-atribut ini antara lain meliputi norma atau perilaku yang diterima secara umum oleh suatu kelompok masyarakat, tingkat saling pengertian di antara anggota masyarakat, tingkat kesamaan pandangan atau tujuan dalam kehidupan bermasyarakat dan distribusi sumber daya di antara masyarakat yang terlibat di dalam arena aksi tersebut. Istilah budaya sering digunakan untuk mewakili kumpulan variabel tersebut (Ostrom, 2006).

Dalam konteks common pool resources, Oakerson (1992) menggunakan atribut decision making arrangements (penataan dalam pengambilan keputusan) yang menggabungkan atribut aturan dan kemasyarakatan menurut versi Ostrom.

Di dalam atribut tersebut Oakerson (1992) menggolongkannya kepada tiga variabel, yaitu aturan-aturan operasional (operational rules) yang mengatur tatacara penggunaan atau pemanfaatan atas sumberdaya oleh kelompok atau organisasi, proses penentuan keputusan bersama (condition of collective choices) yang berlaku di dalam kelompok serta aturan-aturan eksternal (external arrangements) atau aturan-aturan dari luar kelompok yang turut menentukan bagaimana suatu sumberdaya dimanfaatkan atau dikelola oleh kelompok tersebut.

Kerangka analisa kelembagaan menurut konsep Ostrom tersebut di atas telah banyak diaplikasikan di dalam berbagai bidang kajian (Polski dan Ostrom

1999). Namun demikian aplikasinya dalam konteks analisa persepsi dan keputusan petani masih relatif terbatas. Clement dan Amezaga (2008) menggunakan kerangka analisa kelembagaan untuk mengetahui efektifitas kebijakan pemerintah dalam program rehabilitasi hutan terhadap dinamika penggunaan lahan oleh petani di Vietnam. Kerangka analisa kelembagaan digunakan dengan menggabungkan perspektif sejarah dan persepsi petani dalam pengelolaan lahan dan hutan. Mereka menemukan bahwa kebijakan pemerintah turut campur dan mempengaruhi faktor-faktor lokal dan menciptakan pola pengambilan keputusan dan tindakan petani yang bersifat kompleks. Berdasarkan analisa tersebut, aktivitas rehabilitasi lahan yang terjadi dan dilakukan oleh masyarakat ternyata bukan disebabkan oleh respon petani terhadap insentif yang disediakan oleh pemerintah melalui kebijakan yang diterapkan, namun lebih karena akibat yang tidak terduga dan gangguan terhadap sistem kelembagaan lokal dengan adanya penerapan kebijakan pemerintah tersebut. Temuan tersebut mengingatkan pemerintah untuk tidak mudah teperdaya oleh anggapan dan keyakinan yang keliru di dalam menerapkan kebijakan karena akan menimbulkan konflik pada realitas kehidupan masyarakat. Temuan ini menegaskan perlunya kajian pada tingkat lokal dan mempertimbangkan kelembagaan lokal dalam merumuskan kebijakan tentang sistem penggunaan lahan yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat.

Persepsi sangat menentukan cara pengambilan keputusan, seperti dikemukakan oleh Armstrong di dalam Clement (2007). Persepsi petani terhadap usaha tani, termasuk usaha tanaman kayu, akan menentukan bagaimana strategi petani di dalam menjalankan usaha tani mereka. Dalam konteks strategi tersebut, ada dua konsep penting tentang petani yang mendasari cara pandang para analis di dalam memahami perilaku petani, yaitu cara pandang sosok petani sebagai peasant dan petani sebagai farmer (Abar 2002).

Selanjutnya Abar (2002) menerangkan bahwa dalam konteks petani sebagai peasant, petani merupakan sosok yang hidup secara subsisten di dalam melakukan kegiatan usaha taninya, yaitu dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Apabila petani memperoleh surplus dari aktivitas usaha taninya, petani tersebut akan tetap menyimpan surplus tersebut untuk jaminan keamanan

dalam mempertahankan hidupnya. Sebagai peasant petani menerapkan dua strategi dalam usaha taninya, yaitu memperbesar produksi dan mengurangi konsumsi (membatasi konsumsi pada bahan-bahan kebutuhan pokok saja), namun tetap mengalokasikan pengeluaran untuk mempertahankan hubungan sosial tradisionalnya. Cara pandang petani sebagai peasant dikemukakan oleh pakar sosiolog Eric R Wolf dan James C. Scott. Geertz di dalam Abar (2002) menyatakan sosok petani sebagai peasant menjadi ciri budaya petani Jawa dan menyebut konsep ekonomi petani tersebut sebagai konsep ekonomi moral.

Sebaliknya cara pandang petani sebagai farmer, memahami petani sebagai sosok yang akan melaksanakan kegiatan usaha taninya dalam rangka kegiatan bisnis untuk mencari keuntungan. Konsep ini cenderung menggunakan pendekatan pilihan rasional (rational choice) sehingga menganut konsep ekonomi rasional yang dikonstruksi oleh pakar sosiolog Samuel Popkin.

Belcher dan Kusters (2004) mengemukakan tiga model strategi petani di dalam menjalankan kegiatan usaha taninya berdasarkan kontribusi hasil usaha tani tersebut terhadap pendapatan total keluarga dan pendapatan tunai (cash income) keluarga. Ketiga model strategi tersebut dikembangkan dari studi yang komprehensif yang membandingkan berbagai kasus pengusahaan hasil hutan bukan kayu yang dilakukan oleh petani di berbagai negara. Ketiga strategi tersebut adalah coping strategy, diversified strategy dan specialized strategy.

Coping strategy didefinisikan sebagai strategi petani dimana kontribusi usaha taninya terhadap pendapatan total keluarga relatif kecil (kurang dari separuh pendapatan total keluarga) dalam pola usaha yang bersifat subsisten. Diversified strategy didefinisikan sebagai strategi petani dimana kontribusi usaha taninya terhadap pendapatan total keluarga relatif kecil (kurang dari 50%), namun memberikan kontribusi yang cukup nyata terhadap pendapatan tunai keluarga.

Specialized strategy didefinisikan sebagai strategi petani dimana kontribusi usaha tani sudah melebihi 50% dari pendapatan tunai keluarga petani. Ketiga model strategi tersebut juga dapat dijadikan bahan acuan di dalam memahami strategi petani di dalam menjalankan usaha tanaman kayu rakyat.