STRATEGI PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN

(SUSTAINABLE LIVELIHOOD) DI KAWASAN

DIENG (Kasus Di Desa Buntu Kecamatan Kejajar

Kabupaten Wonosobo)

1 Anton Martopo, 2Gagoek Hardiman dan 3Suharyanto

1Magister Ilmu Lingkungan Undip

2Fakultas Teknik Undip

3Fakultas Teknik Undip

Abstrak

Kawasan Dieng di Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo merupakan ka-wasan yang mempunyai persentase lahan dengan kelas kerusakan sedang-sangat berat terluas yaitu 41,77 persen dari wilayah seluas 11.647,98 ha. Adanya praktek-praktek pertanian atau budidaya yang dilakukan tanpa memperhatikan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air telah menyebabkan terjadinya kerusakan lahan, penurunan daya dukung lingkungan dan penurunan kesejahteraan masyarakat pada kawasan ini. Penelitian ini mengambil sampel di desa wilayah Kecamatan Kejajar yang memiliki kerusakan lahan dengan kriteria sedang-sangat berat terluas yaitu Desa Buntu. Tujuan penelitian ini ada-lah mengkaji kondisi eksisting aset penghidupan, status aset penghidupan dan strategi penghidupan berkelanjutan (sustainable livelihood) masyarakat di Kawasan Dieng. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Skala likert tiga strata yang diperoleh dari data sekunder dan responden digunakan untuk menentu-kan status aset penghidupan. Responden dalam penelitian ini adalah rumah tangga yang berdomisili di Kawasan Dieng. Penentuan jumlah responden ditetapkan dengan rumus Slovin berdasarkan populasi didapatkan responden sebanyak 42 orang di Desa Buntu. Analisis SWOT digunakan untuk mengkaji strategi penghidupan berkelanjutan didasar-kan pada aspek aset-aset penghidupan yang tersedia.

Kondisi aset penghidupan di Desa Buntu dari aspek sumberdaya manusia ter-golong tidak berkelanjutan, aspek sumberdaya alam terter-golong tidak berkelanjutan, as-pek sumberdaya sosial tergolong belum berkelanjutan, asas-pek sumberdaya fisik tergo-long belum berkelanjutan, dan aspek finansial tergotergo-long tidak berkelanjutan sehingga menghasilkan status kondisi aset penghidupan yang tidak berkelanjutan. Strategi yang direkomendasikan dalam rangka mewujudkan penghidupan berkelanjutan di Desa Buntu melalui peningkatan kapasitas/ ketrampilan dan permodalan bergulir bagi masyarakat, pengembangan agribisnis perdesaan, pengembangan strategi pertanian berkelanjutan, pengelolaan kawasan permukiman dalam bentuk infrastruktur yang lebih ramah lingkun-gan, dan pengembangan model pariwasata kehutanan yang berbasis masyarakat dengan melibatkan stakkeholders lokal, kabupaten, provinsi, dan pusat agar terjadi keterpaduan, koordinasi, dan pembagian peran dalam penanganan masalah bersama.

Kata Kunci: aset penghidupan, penghidupan berkelanjutan, Desa Buntu, SWOT

Email: akhtar_hamizan@yahoo.co.id

Pendahuluan

Kawasan Dieng seluas 54.974,27 ha secara administratif terletak di Provinsi Jawa Tengah, dan berada di 6 (enam) ka-bupaten yaitu Kaka-bupaten Banjarnegara,

Temanggung, Wonosobo, Kendal, Batang dan Pekalongan. Dilihat dari fungsinya, di dalam Kawasan Dieng terdapat beberapa fungsi kawasan yaitu sebagai kawasan konservasi, kawasan hutan produksi terba-tas, kawasan hutan produksi, kawasan hu-tan lindung, dan areal penggunaan lainnya.

Praktek-praktek pertanian atau budidaya pada kawasan yang seharusnya diperuntu-kan untuk fungsi lindung dilakudiperuntu-kan tanpa memperhatikan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air dapat menyebabkan terjadin-ya kerusakan lahan. Kawasan terjadin-yang mem-punyai persentase lahan dengan kelas keru-sakan sedang-sangat berat terbesar berada di Kawasan Dieng wilayah administrasi Kabupaten Wonosobo yaitu sebesar 41,77 % dari total wilayah kawasan atau sekitar 4.864,92 ha (BPDAS Serayu-Opak-Progo, 2007).

Ditinjau dari sistem tata air (hidrologi) wilayah yang luas, Kawasan Dieng di Kabupaten Wonosobo yang be-rada pada ketinggian 1.360-2.302 mdpal mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kawasan di sekitarnya terutama ka-wasan yang berada di bawahnya. Kaka-wasan ini merupakan hulu Sungai Serayu yang merupakan Wilayah Sungai Strategis Na-sional berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan berfungsi sebagai daerah resapan bagi wilayah hilir di bawahnya (TKPD Kab. Wonosobo, 2010).

Kawasan Dieng yang mempunyai fungsi utama untuk melindungi pelestarian fungsi sumberdaya alam harus dilindungi dari kegiatan produksi dan kegiatan manu-sia lainnya seperti permukiman yang dapat mengurangi dan merusak fungsi lindung-nya. Namun penambahan luasan areal per-mukiman di Kawasan Dieng tidak dapat dihindari, meskipun pemerintah juga telah memiliki perangkat hukum dalam bentuk Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengendalian Ling-kungan Hidup di Kawasan Dataran Tinggi Dieng.

Berdasarkan data dari Kantor Ba-dan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo, pada tahun 2010 tercatat jumlah penduduk Kawasan Dieng di Kabupaten Wonosobo sebesar 73.212 dengan 22.000 kepala kelu-arga dan kepadatan penduduk rata-rata 694 jiwa/km2 dengan kepemilikan lahan yang sempit yaitu rata-rata 0,1 ha. Persentase rumah tangga pra sejahtera dan sejahtera 1 di kawasan ini pun juga mengalami kenai-kan tiap tahunnya, dimana pada tahun 2001 hanya 30,71 persen menjadi 41,19 persen pada tahun 2010. Apabila permasalahan tersebut di atas tidak dikendalikan

den-gan baik maka akan berdampak pada se-makin menurunnya daya dukung lingkun-gan dan penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat yang berada di kawasan terse-but.

Chambers dan Conway (1992) mendefi-nisikan penghidupan berkelanjutan seba-gai: “suatu penghidupan yang meliputi kemampuan atau kecakapan, aset-aset (simpanan, sumberdaya, claims dan akses) dan kegiatan yang dibutuhkan untuk sa-rana untuk hidup: suatu penghidupan dikatakan berkelanjutan jika dapat men-gatasi dan memperbaiki diri dari tekanan dan bencana, menjaga atau meningkatkan kecakapan dan aset-aset, dan menyediakan penghidupan berkelanjutan untuk generasi berikutnya; dan yang memberi sumbangan terhadap penghidupan-penghidupan lain pada tingkat lokal dan global dalam jangka pendek maupun jangka panjang.”

Department for International Development atau yang disingkat DFID (2005) menge-mukakan bahwa tujuan dari penghidupan berkelanjutan adalah meningkatkan : akses terhadap pendidikan berkualitas tinggi, teknologi informasi dan pelatihan, serta gizi dan kesehatan yang baik; lingkungan sosial yang mendukung dan kohesif; akses yang aman, dan pengelolaan yang lebih baik ter-hadap sumberdaya alam; akses yang lebih baik untuk fasilitas dan infrastruktur dasar; dan akses yang lebih aman terhadap sum-berdaya keuangan.

United Nation Development Program atau UNDP (2007) mengembangkan prinsip penghidupan berkelanjutan dimana ma-nusia sebagai fokus utama pembangunan (people-centered), memahami penghidu-pan secara menyeluruh (holistic), mer-espon dinamika penghidupan masyarakat

(dynamic), mengoptimalkan potensi

masyarakat (building on strengths), me-nyelaraskan kebijakan makro dan mikro (macro-micro links), mewujudkan keber-lanjutan penghidupan (sustainability). Kerangka kerja penghidupan berkelanju-tan (sustainable livelihoods framework) merupakan kerangka operasional yang menggambarkan keterkaitan dan hubungan antar komponen penghidupan. Penggunaan kerangka kerja SL berarti menerapkan pendekatan penghidupan berkelanjutan sebagai cara pandang dan panduan dalam memahami serta merencanakan penghidu-pan yang berkelanjutan. Terdapat (5) lima

elemen utama kerangka kerja, meliputi;

1. Konteks Kerentanan

(vulnerabil-ity contexts).

2. Sumberdaya Penghidupan

(liveli-hoods assests), meliputi sumberdaya sum-berdaya manusia (human capital), sumber-daya sosial (social capital), sumbersumber-daya alam (natural capital) , sumberdaya fisik (physical capital), dan sumberdaya keuan-gan (financial capital).

3. Organisasi dan Kebijakan

(struc-tures and processes).

4. Strategi Penghidupan (livelihoods

strategies).

5. Capaian Penghidupan

(liveli-hoods outcomes).

Strategi penghidupan (livelihoods strate-gies), menggambarkan upaya yang dilaku-kan masyarakat dalam mencapai penghidu-pan yang memadai (UNDP, 2007). Strategi ini berkaitan dengan bagaimana masyarakat mengelola aset-aset penghidupan yang tersedia, mensikapi perubahan yang terjadi dan menentukan prioritas untuk memper-tahankan atau memperbaiki penghidupan. Keluaran yang diharapakan dari pelaksa-naan strategi penghidupan berkelanjutan adalah adalah (1) pendapatan masyarakat menjadi lebih baik, (2) kesejahteraan men-ingkat, (3) kerentanan berkurang, (4) ketah-anan pangan meningkat, dan (5) pemanfaa-tan sumber daya alam yang berkelanjupemanfaa-tan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kondisi eksisting aset penghidupan, status aset penghidupan dan strategi penghidu-pan berkelanjutan masyarakat Desa Buntu yang berada di Kawasan Dieng.

Bahan dan Metode

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dilakukan pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2012. Lokasi yang diguna-kan dalam penelitian ini desa di Kecama-tan Kejajar yang memiliki persentase keru-sakan lahan dengan kriteria sedang-sangat berat terluas yaitu Desa Buntu (96,45%). Populasi dalam penelitian ini adalah ru-mah tangga yang berdomisili di Kawasan Dieng. Berdasarkan data BPS Kabupaten Wonosobo (2011) diperoleh data jumlah rumah tangga di Desa Buntu sebesar 741. Dari data populasi, diambil sampel den-gan menggunakan rumus Slovin (dalam Praptono, 2010) didapatkan responden 42 orang

Analisis kondisi eksisting sumberberdaya

penghidupan dengan pendekatan studi lit-eratur dan dilaksanakan melalui kegiatan mengumpulkan kriteria dan indikator aset penghidupan di Kawasan Dieng berdasar-kan studi literatur. Analisis dilakuberdasar-kan se-cara kualitatif, skala likert tiga strata yang diperoleh dari data sekunder dan setiap item jawaban responden dilakukan untuk mengetahui status aset penghidupan. Ridu-wan (2004) bahwa dengan menggunakan Skala Likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi dimensi, dimensi di-jabarkan menjadi sub variabel kemudian sub variabel dijabarkan lagi menjadi in-dikator-indikator. Indikator pada penelitian ini didasarkan pada indikator dari USAID (2006), UNDP (2007), dan Bappenas (2010), yaitu :

a. sumberdaya manusia (pendidikan

dan perilaku konservasi).

b. sumberdaya alam (sumberdaya

air dan sumberdaya lahan,).

c. aspek sosial (kesejahteraan,

pem-berdayaan masyarakat, keberadaan lem-baga sosial, peraturan, dan kearifan lokal).

d. aspek fisik (sarana air bersih,

per-sampahan, tempat limbah, fasilitas MCK, jalan, fasilitas transportasi, fasilitas kes-ehatan, fasilitas pendidikan, dan ekonomi)

e. aspek finasial (mata pencaharian,

dan pendapatan).

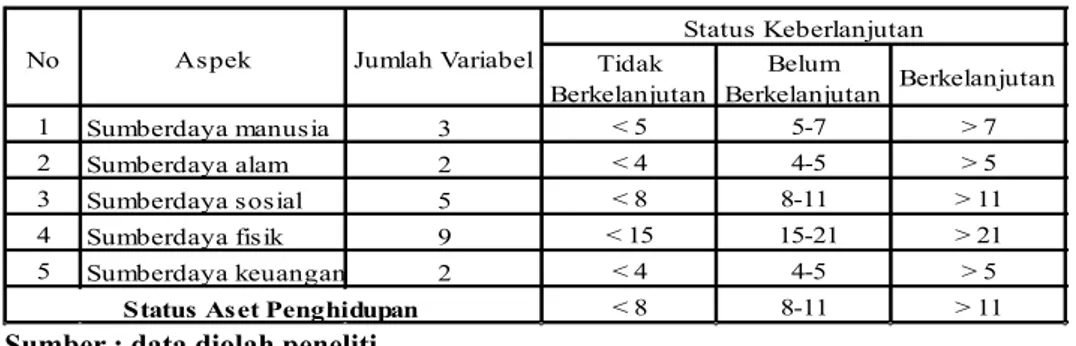

Status aset penghidupan berkelanjutan (sustainable livelihood) dibedakan ke da-lam tiga kategori yaitu tidak berkelanjutan, belum berkelanjutan, dan berkelanjutan. Kategori ini sesuai dengan standar Ka-vanagh (2001). Analisis SWOT diguna-kan sebagai alat untuk menentudiguna-kan strategi penghidupan berkelanjutan.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran umum wilayah penelitian

Desa Buntu terletak di Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah. Batas administrasi Desa Buntu terdiri dari sebelah utara berbatasan dengan Desa Tambi dan Sigedang, sebelah timur berbatasan dengan Desa Sidegang, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Jengkol, serta di bagian ba-rat berbatasan dengan Desa Tlogo. Desa Buntu terdiri dari dua dusun, yaitu Buntu dan Gunung Alang.

Luas wilayah desa mencapai 334 ha terdiri dari permukiman 12,04 ha, tegalan 286,81 ha, kolam 0,15 ha, hutan negara 35 ha. Tegalan di daerah penelitian

digunakan untuk usaha budidaya tanaman kentang, sayuran dan tembakau yang te-lah menjadi tradisi masyarakat. Komoditi pertanian perkebunan di Desa Buntu yang dominan adalah: tembakau, teh, kopi dan klembak. Komoditi perkebunan ini sudah banyak dikenal oleh masyarakat luar seh-ingga jika musim panen tiba para pedagang dari luar akan datang untuk membelinya.

Jumlah penduduk di Desa Buntu selalu meningkat, akibat pertumbuhan pen-duduk alami dan migrasi masuk. Jumlah penduduk di Desa Buntu pada akhir tahun 2011 adalah 2.423 jiwa terdiri 1.235 laki-laki dan 1.188 perempuan, dengan jumlah rumah tangga 751. Rata-rata jumlah ang-gota rumah tangga di Desa Buntu sebesar 3 jiwa dan kepemilikan lahan pertanian yang sempit sekitar 0,1 ha. Pertumbuhan penduduk di Desa Buntu (1,9% per tahun). Tingginya laju pertumbuhan penduduk akan menyebabkan kebutuhan akan lahan untuk pertanian dan permukiman menin-gkat. Penduduk dalam penghidupannya akan mencari berbagai alternatif dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok san-dang, pangan dan perumahan (Zulaifah, 2005). Sementara itu permintaan akan la-han yang tinggi tidak sebanding dengan lahan yang tersedia, sehingga menjadi faktor pendorong bagi masyarakat untuk mencari alternatif lahan di kawasan hutan,

pan

a. Sumber daya manusia (human asset)

Kondisi aset sumberdaya manusia di Desa Buntu tergolong tidak berkelanju-tan (skor 3). Hal tersebut dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan, dimana se-bagian besar (86,12%) berpendidikan tidak pernah sekolah, tidak/ belum tamat SD, dan tamatan SD (skor 1). Minimnya motivasi dari orang tua dan anak tentang pentingnya pendidikan dan pengaruh rendahnya sosial ekonomi menjadi faktor penyebab rendah-nya tingkat pendidikan di Desa Buntu.

Kondisi alam yang telah mem-bentuk tradisi masyarakat petani berbasis lahan di daerah penelitian, dimana sangat menggantungkan mata pencahariannya pada lahan tidak diimbangi dengan penge-tahuan dan keahlian dalam hal konservasi. Kegiatan perlindungan terhadap tanah berupa penanaman terhadap pohon keras, penanaman rumput gajah, penataan lahan dengan sistem terassering/ sengkedang yang mengikuti garis kontur, pembuatan saluran irigasi pada garis kontur di daerah bukit, pembuatan tajuk yang berlapis di pekarangan, penggunaan pupuk organik, penghijauan, dan reboisasi dengan sistem tumpang sari di Desa Buntu tidak dilaku-kan, lebih dari (> 70%) rumahtangga tidak melakukannya (skor 1).

Tidak

Berkelanjutan BerkelanjutanBelum Berkelanjutan

1 Sumberdaya manusia 3 < 5 5-7 > 7 2 Sumberdaya alam 2 < 4 4-5 > 5 3 Sumberdaya sosial 5 < 8 8-11 > 11 4 Sumberdaya fisik 9 < 15 15-21 > 21 5 Sumberdaya keuangan 2 < 4 4-5 > 5 < 8 8-11 > 11 No Aspek Jumlah Variabel Status Keberlanjutan

Status Aset Penghidupan

Tabel 2.1 Kategori untuk skoring Status Aset Penghidupan

Sumber : data diolah peneliti

bahkan hutan lindung yang seharusnya sebagai kawasan tangkapan hujan (catch-ment area) untuk dikonversikan menjadi lahan pertanian. Perilaku masyarakat yang tidak berwawasan lingkungan akan dapat menyebabkan dampak yang cukup besar tanpa mereka sadari dan berimbas pada penghidupan berkelanjutan.

Kondisi Aset Sumberberdaya

Penghidu-Masyarakat di Desa Buntu tidak menyadari bahwa yang mereka laku-kan ternyata memiliki resiko lingkungan yang tinggi. Pengetahuan bercocok tanam yang turun-temurun menjadi pegangan dalam melakukan usaha pertaniannya. Masyarakat di Desa Buntu sebenarnya te-lah mengetahui ada teknik budidaya yang lebih baik dan tidak merugikan

Strategi Penghidupan Berkelanjutan Anton Martopo,Gagoek Hardiman, Suharyanto Strategi Penghidupan Berkelanjutan Anton Martopo,Gagoek Hardiman, Suharyanto

gan, namun dari penerapan teknik tersebut hasil yang diperoleh menjadi lebih sedikit. Adanya dorongan untuk memenuhi kebu-tuhan ekonomi dan sosial telah menyebab-kan sikap pengabaian terhadap kelestarian lingkungan. Konsep usaha pertanian kon-vensional benar-benar dipertahankan, den-gan penekanan hanya pada aspek ekonomi tanpa ada pertimbangan aspek teknik yang berpihak pada lingkungan.

Demikian halnya dengan kegiatan perlindungan terhadap sungai atau mata air yang berupa penanaman pohon keras, tidak melakukan penebangan pohon keras, peng-gunaan sumber mata air untuk kepentingan pribadi, dan tidak melakukan pembuan-gan sampah ke sungai (skor 1). Sebagian besar (> 70%) masyarakat tidak melaku-kannya sama sekali. Padahal Desa Buntu, berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan RTRW Kabupaten Wonosobo termasuk dalam daerah resapan bagi wilayah hilir di bawahnya.

b. Sumberdaya alam (natural cap-ital)

Kondisi aset sumberdaya alam di Desa Buntu tergolong tidak berkelanjutan (skor 2), hal ini dipengaruhi oleh kondisi lahan yang mempunyai skor 1 dan keterse-diaan sumberdaya air mempunyai skor 2. Kondisi lahan di Desa Buntu yang sebagian besar (< 85%) berupa tegalan secara visual tampak hanya mempunyai lapisan olah yang sangat tipis akibat pengolahan tanah secara intensif. Hal tersebut ditandai den-gan adanya batu-batu yang terlihat di per-mukaan tanah. Lapisan olah tanah yang ti-pis terbentuk oleh adanya pengikisan aliran permukaan atau run off yang tinggi pada saat hujan. Tingginya run off disebabkan oleh tidak adanya penguat pada lapisan ta-nah atas karena tidak adanya tanaman keras maupun tanaman penutup tanah. Kondisi tersebut diperburuk lagi dengan kondisi lahan yang miring dan terassering yang buruk. Kondisi ini jelas merupakan faktor yang menjadi pemicu semakin berkurang-nya tingkat kesuburan tanah bahkan lebih parah lagi terjadinya degradasi lahan yang semakin tinggi. Sekitar 96,45 persen lahan di Desa Buntu mengalami kerusakan den-gan tingkat sedang-sangat berat (BPDAS Serayu-Opak-Progo, 2007).

Sumber air masyarakat Desa Bun-tu terbagi atas 3 (tiga) sumber utama, yaiBun-tu mata air yang telah dialirkan melalaui pipa

(PAM desa), sungai, dan sumur. Keberadaan sumber mata air Gondang dengan debit 6 liter per detik di Desa Buntu telah mampu melayani kebutuhan air bagi masyarakat di Dusun Buntu. Sebagian besar (87,41 %) masyarakat di Dusun Buntu menggunakan sumber mata air yang kemudian dialirkan menuju rumah-rumah menggunakan pipa. Sedangkan kebutuhan air bagi masyarakat Dusun Gunung Alang menggunakan sum-ber mata air langsung dari sungai Gondang dengan menggunakan jerigen air karena instalasi pipa yang sudah terpasang tidak dapat mengalirkan air akibat perbedaan el-evasi yang relatif tinggi antara sumber mata air dan permukiman penduduk. Kegunaan air di Desa Buntu meliputi penggunaan di bidang pertanian dan rumah tangga. Pen-gelolaan sumber daya air di Desa Buntu semakin hari semakin dihadapkan ke ber-bagai permasalahan. Permasalahan umum dalam pengelolaan sumber daya air di Desa Buntu yaitu saluran air bersih ke ru-mah warga yang belum tertata dengan baik, pengelolaan air ke rumah tangga sebagian besar masih menggunakan pipa-pipa yang disalurkan ke masing-masing rumah yang rentan kebocoran dan tidak tertata dengan rapi.

c. Sumberdaya sosial (social capi-tal)

Kondisi aset sumberdaya sosial di Desa Buntu tergolong belum berkelanjutan (skor 8), hal ini dipengaruhi oleh ting-kat kesejahteraan (skor 1), pemberdayaan masyarakat (skor 2), keberadaan lembaga sosial (skor 3), keberadaan peraturan ling-kungan (skor 1), dan kearifan lokal (skor 1). Fenomena kemiskinan perdesaan dan pertanian ini terjadi pada penduduk dengan matapencarian petani khususnya pertanian lahan kering (International Fund for Ag-ricultural Development dalam Mukherje, 2002). Hal tersebut dapat ditunjukkan pada tingginya persentase keluarga miskin (pra KS dan KS I) di Desa Buntu sebesar 50,12 % (BKB Kabupaten Wonosobo, 2012). Tingginya angka kemiskinan di Desa Buntu telah menyebabkan ekploitasi sumberdaya lahan secara berlebihan untuk meningkat-kan kesejahteraan keluarga.

Kegiatan pemberdayaan

masyarakat dalam hal pengelolaan ling-kungan tidak berjalan dan warga yang berpartisipasi tergolong rendah (< 30 %). Namun demikian dalam hal pelaksanaan

berbagai kegiatan sosial, masyarakat Desa Buntu tetap mengutamakan musyawarah dalam menghasilkan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Lembaga-lembaga sosial yang ada di masyarakat mempunyai fungsi dan peran yang cukup kuat. Di Desa Buntu terdapat Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), Gapoktan Bhinneka, lem-baga keagaamaan (NU dan Muhammadi-yah).

Dalam rangka mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjaga kelangsungan hidup manusia dan lingkungan maka diper-lukan upaya perlindungan dan pengelolaan oleh semua pemangku kepentingan dalam bentuk peraturan lingkungan. Berkaitan dengan permasalahan tersebut di atas, Pe-merintah Desa Buntu belum mempunyai perdes yang berpihak pada lingkungan. Produk Pemerintah Desa Buntu yang telah berpihak pada lingkungan baru Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Berbasis Lingkungan Desa Buntu tahun 2010 yang penyusunannya di-fasilitasi oleh Tim Kerja Pemulihan Dieng (TKPD) Kabupaten Wonosobo dan Lem-baga Swadaya Masyarakat (LSM).

Kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan hidup diperlukan bagi pening-katan kualitas kehidupan manusia dan ling-kungan dalam rangka menjamin kelang-sungan hidupnya. Tradisi-tradisi seperti nyabuk gunung yang menyarankan daerah pertanian berbukit harus ditanami tanaman untuk mencegah erosi dan membuat sen-gkedan mengikuti garis kontur dan “bersih desa” yang bertujuan untuk mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan aman dari bencana hampir tidak dijumpai di Desa Buntu (skor 1).

d. Sumberdaya fisik (physical cap-ital)

Sumberdaya fisik adalah prasa-rana dasar dan fasilitas lain yang dibangun untuk mendukung proses penghidupan masyarakat. Prasarana yang dimaksud meliputi pengembangan lingkungan fisik yang dapat membantu masyarakat melak-sanakan tugas kehidupan lebih produktif. Kondisi aset sumberdaya fisik di Desa Buntu tergolong belum berkelanjutan (skor 16), hal ini dipengaruhi kondisi sarana air

bersih (skor 2), kondisi sarana tempat pem-buangan sampah (skor 1), kondisi tempat pembuangan air limbah (skor 1), kondisi MCK (skor 3), kondisi jalan (skor 1), kon-disi fasilitas transportasi (skor 2), konkon-disi fasilitas kesehatan (skor 2), kondisi tas pendidikan (skor 2), dan kondisi fasili-tas ekonomi (skor 2).

Sistem jaringan air bersih dibuat untuk memenuhi kebutuhan air bersih penduduk suatu daerah atau suatu komunitas. Ber-dasarkan hasil observasi kondisi sarana prasarana air bersih di Desa Buntu beru-pa bak penampungan air sebagian besar (>50%) dalam kondisi rusak. Saluran drai-nase yang ada di Desa Buntu sudah relatif lengkap, namun kondisinya banyak yang rusak dan kurang terawat serta mengalami pendangkalan akibat dari pengendapan kotoran-kotoran tanah ataupun semak be-lukar dan sampah rumah tangga.

Pengelolaan sampah merupakan kegiatan sistematis, meyeluruh, dan berkesinambun-gan yang meliputi penguranberkesinambun-gan dan penan-ganan sampah dan diselenggarakan atas dasar asas berkelanjutan. Penduduk di Desa Buntu sebagian besar (> 57 %) membuang sampah ke selokan yang mempunyai fung-si sebagai saluran pembuangan drainase air limbah rumah tangga. Selain itu tidak ter-dapat kegiatan pemilahan sampah berupa pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah dan dikumpulkan dari sumber ke tempat pengolahan sampah.

Salah satu aspek infrastruktur adalah sani-tasi, salah satu fokusnya adalah sanitasi permukiman yang berupa fasilitas tempat Buang Air Besar atau disingkat BAB dan tempat pembuangan air limbah rumah tang-ga. Sebagian besar (> 65 %) rumahtangga di Desa Buntu telah mempunyai fasilitas tempat BAB berupa jamban sendiri dima-na 49 persennya berupa tangki septik. Se-bagian besar (> 95%) rumahtangga di Desa Buntu membuang limbah cairnya langsung ke selokan yang menuju ke sungai tanpa melalui perlakuan khusus sehingga badan air di Desa Buntu terkena polusi. Polusi pada badan air tersebut diperburuk dengan residu pupuk kimia pada lahan sawah yang larut oleh air hujan.

Infrastruktur di Desa Buntu kondisinya kurang memadai terutama jalan utama yang merupakan akses menuju desa dalam keadaan rusak. Selain itu sebagian besar (>

Strategi Penghidupan Berkelanjutan Anton Martopo,Gagoek Hardiman, Suharyanto Strategi Penghidupan Berkelanjutan Anton Martopo,Gagoek Hardiman, Suharyanto

70 %) kondisi permukaan di Desa Buntu termasuk dalam keadaan rusak. Keberadaan fasilitas transportasi umum berupa angkot/ angkudes masih dalam jumlah terbatas sehingga masyarakat sering mengguna-kan ojek dengan biaya yang lebih tinggi. Rendahnya keberadaan fasilitas transpor-tasi dan tingginya biaya transportranspor-tasi akan berpengaruh terhadap mobilitas, interaksi masyarakat dan keterbukaan Desa Buntu terhadap daerah lain di sekitarnya.

Di sektor pendidikan, infrastruktur yang kurang memadai berupa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), SLTP, dan SLTA. Ren-dahnya ketersediaan fasilitas pendidikan ini mempengaruhi rendahnya tingkat pen-didikan di Desa Buntu yang sebagian be-sar (86,12%) berpendidikan tidak pernah sekolah, tidak/ belum tamat SD, dan tama-tan SD.

Fasilitas kesehatan berfungsi memberikan pelayanan dan mengatasi persoalan keseha-tan yang dialami penduduk. Fasilitas kes-ehatan yang tersedia di daerah penelitian ada dua jenis, yaitu Pos Kesehatan Desa (PKD) dan bidan desa. Ketersediaan fasili-tas kesehatan di Desa Buntu secara umum belum memenuhi syarat daya layannya, dimana fasilitas pos KB dan dokter prak-tek belum tersedia sehingga perlu diadakan dalam rangka penghidupan berkelanjutan masyarakat.

Fasilitas ekonomi merupakan pendukung upaya keberlanjutan penghidupan pen-duduk melalui pengembangan potensi ekonomi daerah tersebut. Fasilitas pe-layanan ekonomi yang terdapat di Desa Buntu meliputi berbagai jenis fasilitas per-dagangan dan jasa ekonomi, seperti toko kebutuhan sehari-hari (warung), koperasi simpan simpan, dan kios saprotan dalam jumlah yang telah memadai.

e. Sumber daya keuangan (finan-cial asset)

Kondisi aset sumberdaya keuangan di Desa Buntu tergolong tidak berkelanjutan (skor 2). Hal tersebut dipengaruhi oleh mata pencaharian yang dominan di sektor perta-nian (skor 1), dan tingkat pendapatan pen-duduk tergolong rendah (skor 1). Pengaruh sebagian besar (88%) masyarakat di Desa Buntu yang mengandalkan matapencahari-annya di bidang pertanian lahan kering me-nyebabkan tingkat ekonomi masyarakat di Desa Buntu tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pendapatan masyarakat

per bulan dari sebagian besar (< 85 %) be-rada di bawah Rp. 1.650.000,00.

Status Aset Penghidupan

Pengukuran status aset penghidupan meru-pakan akumulasi dari nilai skor status mas-ing-masing aset sumberdaya. Berdasarkan hasil pengukuran didapatkan kondisi aset penghidupan di Desa Buntu tergolong tidak berkelanjutan (skor 7). Hal ini dis-ebabkan oleh kondisi aset penghidupan di Desa Buntu tergolong tidak berkelanjutan yaitu aset sumberdaya manusia, sumberda-ya alam, dan sumberdasumberda-ya finansial. Sedan-gkan aset sumberdaya sosial dan sumber-daya fisik tergolong belum berkelanjutan.

Strategi Penghidupan Berkelanjutan

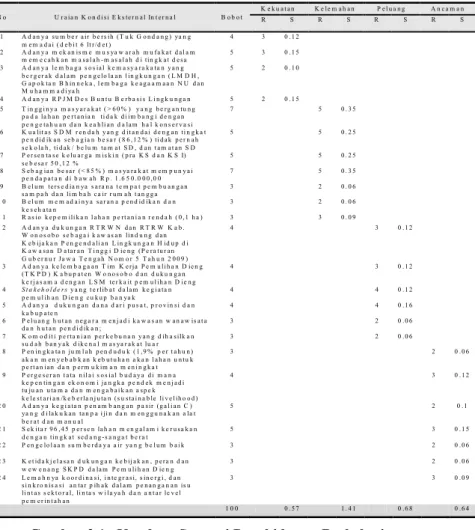

Analisis SWOT dilakukan untuk mengetahui kelemahan, kekuatan, peluang, dan ancaman dalam rangka mewujudkan penghidupan berkelanjutan di Desa Buntu Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo. Analisis SWOT dimulai dengan mengi-dentifikasi faktor internal (kekuatan dan kelemahan) yang dimiliki masyarakat serta faktor eksternal (peluang dan acaman) inte Penentuan pilihan strategi penghidupan berkelanjutan di Desa Buntu Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo didasarkan pada matrik evaluasi faktor internal dan eksternal, dicari kuadran strategi dengan cara :

1. Skor kekuatan (S) 0.57,

sedang-kan skor kelemahan (W) 1.41, sehingga bila S-W yang merupakan sumbu x, maka -0.84.

2. Skor peluang (O) adalah sebesar

0.68, sedangkan skor ancaman (T) 0.64, sehingga O-T yang merupakan sumbu y maka 0.04.

Koordinat sumbu x dan y ditetapkan pada diagram analisis SWOT, sehingga dapat diketahui strategi peningkatan penghidupan berkelanjutan pada kuadran IV (Strategi WO) yaitu pengurangan kelemahan dengan memanfaatkan peluang, sebagaimana yang tergambar pada Gambar 3.1. Berdasarkan asumsi di atas dapat dirumuskan strategi yang dapat diambil dalam rangka mewu-judkan penghidupan berkelanjutan di Desa Buntu sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas/

ketrampi-lan dan permodaketrampi-lan bergulir bagi penduduk oleh pemerintah baik desa, kabupaten, pusat maupun lembaga donor berwujud

pening-Gambar 3.1. Kuadran Strategi Penghidupan Berkelanjutan.

N o U r aia n K o n d i si E k s ter n al In t er n a l B o b o t K e k u at an R S K e le m ah an R S R P el u a n g S A n ca m a n R S 1 A d an y a su m b e r air b e rs ih (T u k G o n d a n g ) ya n g

m em a d ai ( d eb i t 6 lt r/d et ) 4 3 0 .1 2 2 A d an y a m ek an is m e m u s ya w ar ah m u fa k at d al a m

m em e cah k an m a sal ah -m as al ah d i tin g k at d esa 5 3 0 .1 5 3 A d an y a le m b a g a s o s ial k e m a sy a ra k a ta n y an g b e r g er ak d al am p e n g elo la an l in g k u n g a n ( L M D H , G ap o k ta n B h in n e k a , l em b a g a k e ag a a m aa n N U d an M u h a m m a d i ya h 5 2 0 .1 0 4 A d an y a R P J M D e s B u n t u B e rb a si s L i n g k u n g a n 5 2 0 .1 5 5 T in g g i n y a m a s y ar a k at ( > 6 0 % ) y a n g b e rg an tu n g p a d a la h an p e rt an ia n ti d a k d i im b a n g i d e n g an p e n g e tah u an d a n k ea h li an d a lam h a l k o n s er v a si 7 5 0 . 3 5 6 K u a lit as S D M r en d a h y an g d it an d ai d e n g an ti n g k a t p e n d id ik an seb a g ia n b e sa r ( 8 6 ,1 2 % ) ti d ak p er n ah se k o la h , ti d ak / b e lu m ta m at S D , d an t am at an S D 5 5 0 . 2 5 7 P er sen ta se k elu ar g a m is k i n ( p ra K S d a n K S I) se b esa r 5 0 ,1 2 % 5 5 0 . 2 5 8 S eb ag ian b e sar (< 8 5 % ) m a s ya ra k at m em p u n y ai p e n d a p at a n d i b aw ah R p . 1 .6 5 0 .0 0 0 ,0 0 7 5 0 . 3 5 9 B el u m ters e d ia n ya s ara n a t e m p a t p e m b u an g an sa m p a h d a n li m b a h ca ir r u m ah t an g g a 3 2 0 . 0 6 1 0 B el u m m e m ad ai n y a sar an a p en d id ik a n d a n k e s eh ata n 3 2 0 . 0 6 1 1 R as io k ep e m ili k a n l ah a n p e rt an i a n r e n d a h ( 0 ,1 h a ) 3 3 0 . 0 9 1 2 A d an y a d u k u n g a n R T R W N d an R T R W K a b . W o n o s o b o se b ag a i k aw as an lin d u n g d an K eb ija k a n P en g e n d ali an L in g k u n g a n H id u p d i K aw a san D atar an T i n g g i D ie n g (P e ra tu r an G u b er n u r Ja w a T e n g ah N o m o r 5 T ah u n 2 0 0 9 ) 4 3 0 .1 2 1 3 A d an y a k e le m b a g a an T im K erja P e m u li h a n D ien g (T K P D ) K a b u p at en W o n o s o b o d an d u k u n g an k e rj as am a d en g an L S M ter k a it p em u l ih a n D ie n g 4 3 0 .1 2

1 4 S t a keh o l d e rs y a n g t e rlib at d a lam k e g i ata n

p e m u l ih an D ie n g cu k u p b a n ya k 4 4 0 .1 2 1 5 A d an y a d u k u n g an d a n a d ar i p u s a t, p r o v in si d a n k a b u p ate n 4 4 0 .1 6 1 6 P el u an g h u t an n eg a r a m en j ad i k a w a s an w an aw is at a d a n h u t an p en d i d ik a n ; 3 2 0 .0 6 1 7 K o m o d it i p e rta n i an p er k e b u n a n y an g d ih a silk a n su d ah b an y ak d ik e n a l m as ya r ak at lu a r 3 2 0 .0 6 1 8 P en in g k a ta n ju m l ah p en d u d u k ( 1 ,9 % p er t ah u n ) ak a n m en y eb ab k an k eb u t u h a n a k a n l ah a n u n tu k p e rt an ian d a n p erm u k im a n m en i n g k a t 3 2 0 .0 6

1 9 P er g e ser an t ata n il ai s o s ial b u d ay a d i m a n a k e p en tin g a n ek o n o m i ja n g k a p e n d ek m e n j ad i tu ju an u ta m a d a n m en g a b ai k an a sp e k k e le st ari an /k e b erla n j u ta n (s u stai n a b le li v el ih o o d )

4 3 0 .1 2 2 0 A d an y a k e g i ata n p en am b an g an p a sir (g al i an C ) ya n g d i lak u k an tan p a i ji n d a n m en g g u n a k an a la t b e r at d an m an u al 5 2 0 .1 2 1 S ek ita r 9 6 ,4 5 p er se n lah a n m en g al am i k e r u sa k a n d e n g a n tin g k at sed a n g -s a n g a t b e ra t 5 3 0 .1 5 2 2 P en g e lo l aa n su m b e rd a y a a ir ya n g b e l u m b ai k 3 2 0 .0 6 2 3 K et id a k j el asa n d u k u n g a n k e b ij ak an , p era n d an w ew e n a n g S K P D d a lam P e m u li h an D ie n g 3 2 0 .0 6 2 4 L e m a h n ya k o o r d i n a si, i n te g r asi, s in e rg i , d an si n k ro n is a si an tar p ih ak d al am p e n an g a n an is u li n t as s ek t o r al, li n ta s w i la ya h d a n a n t ar le v el p e m er in t ah an 3 3 0 .0 9 1 0 0 0 .5 7 1 . 4 1 0 .6 8 0 .6 4 P E L U A N G O P P O R T U N IT Y (O ) K E L E M A H A N W E A K N E S S ( W ) T A N T A N G A N T H R E A T H (T ) K E K U A T A N S T R E N G H T (T ) -0.8 4,0.0 4 K U A D R A N I (S T R A T E G I S O ) K U A D R A N I I ( S T R A T E G I S T ) K U A D R A N III (S T R A T E G I W T ) K U A D R A N IV ( S T R A T E G I W O )

Gambar 3.1. Kuadran Strategi Penghidupan Berkelanjutan.

katan akses masyarakat terhadap modal, faktor produksi, informasi dan teknologi, pasar, dan pelatihan-pelatihan home indus-tri berbasis potensi lokal, kewirausahaan, kemitraan antara masyarakat miskin den-gan dunia usaha, pengembanden-gan institusi kredit sekaligus pemasaran produk kentang dan produk unggulan lainnya

2. Pengembangan agribisnis

perde-saan dapat menggerakan roda perekonomi-an dperekonomi-an pemberdayaperekonomi-an ekonomi masyarakat perdesaan melalui pembentukan kelompok UKM (Usaha Kecil & Menengah), han produk olahan komoditas lokal, pelati-han teknologi tepat guna yang murah dan sederhana, pelatihan teknik pemasaran dan pengembangan usaha, pendampingan usaha dan replikasi pada kelompok yang baru.

3. Pengembangan strategi pertanian

berkelanjutan melalui melalui peningka-tan produksi dan pendapapeningka-tan pepeningka-tani, pem-bentukan modal, mengembangkan sistem usaha tani ramah lingkungan, kemitraan usaha Gapoktan Bhinneka .

4. Pengelolaan kawasan

permuki-man dalam bentuk infrastruktur yang lebih ramah lingkungan melalui peningkatan cakupan pelayanan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi, air limbah, persampa-han, dan drainase baik yang diselenggara-kan oleh komunitas secara optimal, efisien, dan berkelanjutan.

5. Pengembangan model pariwasata

kehutanan yang berbasis masyarakat mela-lui wanawisata dan hutan pendidikan di kawasan hutan negara.

Kesimpulan

Kondisi aset penghidupan di Desa Buntu ditinjau dari aspek sumberdaya ma-nusia tergolong tidak berkelanjutan, aspek sumberdaya alam tergolong tidak berkelan-jutan, aspek sumberdaya sosial tergolong belum berkelanjutan, aspek sumberdaya fisik tergolong belum berkelanjutan, dan aspek finansial tergolong tidak berkelanju-tan sehingga menghasilkan status kondisi aset penghidupan di Desa Buntu yang tidak berkelanjutan.

Strategi yang direkomendasikan dalam rangka mewujudkan penghidu-pan berkelanjutan di Desa Buntu melalui peningkatan kapasitas/ ketrampilan dan permodalan bergulir bagi masyarakat, pengembangan agribisnis perdesaan,

pengembangan strategi pertanian berkelan-jutan, pengelolaan kawasan permukiman dalam bentuk infrastruktur yang lebih ramah lingkungan, dan pengembangan model pariwasata kehutanan yang berbasis masyarakat.

Saran

a. Koordinasi, integrasi, sinergi dan

sinkronisasi (KISS) antar pihak dalam pen-anganan isu lintas sektoral, lintas wilayah dan antar level pemerintahan dalam kon-teks penyelamatan kawasan Dieng.

b. Sosialisasi, pembinaan serta

kam-panye pendidikan mengenai keberlanjutan lingkungan kepada masyarakat.

c. Peningkatan SDM dalam hal

pen-didikan dan ketrampilan.

d. Dukungan dan pelibatan

masyarakat dalam berbagai kebijakan dan program.

Ucapan Terimakasih

Secara khusus diucapkan terima kasih ke-pada Bappenas yang telah memberikan beasiswa dan kepada Pemerintah Kabu-paten Wonosobo yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melak-sanakan penelitian ini.

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik Kab. Wonosobo. 2010. Kecamatan Kejajar Dalam Angka 2010. BPS Kab. Wono-sobo. WonoWono-sobo. 148.

Badan Pusat Statistik Kab. Wonosobo. 2010. Kecamatan Kejajar Dalam Angka 2012. BPS Kab. Wono-sobo. WonoWono-sobo.

Badan Keluarga Berencana Kab. Wono-sobo. 2011. Pendataan Keluarga Sejahtera Kabupaten Wonosobo. BKB Kab. Wonosobo. Wonosobo. Balai Pengelolaan DAS

Serayu-Opak-Progo, Pusat Studi Agroekologi UGM, Dinas Kehutanan Prov. Jawa Tengah. 2007. Grand Design Rencana Tindak Penataan dan Pe-mulihan Kawasan Dieng (RTPP-KD). BPDAS Serayu-Opak-Progo. Yogyakarta. 121.

Bappenas. 2010. Modul 4. Memahami

dan Menganalisa Sumberdaya Penghidupan. Bappenas. Jakarta. 20.

Chambers, R. and G. Conway. 1992. Sus-tainable rural livelihoods: Practical Concepts for The 21 st Century. IDS Discussion Paper 296. Brigh-ton: IDS. (pp.7-8). 33.

DFID. 2005. Sustainable Livelihoods Guidance Sheets. Department for International Development (UK). London. diakses di: http:// www. livelihoods.org/info/info_guid-ancesheets.html tanggal 2 April 2012.

Kavanagh P. 2004. Implementing Micro-soft Excel Software For Rapfish: A Technique For The Rapid Ap-praisal of Fisheries Status. Fish-eries Centre Research Reports 2004 Volume 12 Number 2. University of British Columbia. Canada. 80.

Mukherje, Nilanjana. 2002. Masyarakat, Kemiskinan dan Mata Pencahar-ian : Mata Rantai Pengurangan Kemiskinan di Indonesia. Draft Bank Dunia. Jakarta.

Praptono, Bakdo. 2010. Kajian Pola Bertani Padi Sawah di Kabupaten Pati Ditinjau dari Sistem Pertanian Berkelanjutan (Studi Kasus di Ke-camatan Pati). Tesis Magister Ilmu Lingkungan Undip. 126.

Riduwan. 2004. Metode dan Teknik Me-nyusun Tesis. Alfabeta. Bandung Tim Kerja Pemulihan Dieng (TKPD) Kab.

Wonosobo. 2010. Penanganan Per-masalahan Dataran Tinggi Dieng Aspek Penataan Ruang. Buletin Program Pemulihan Dieng Edisi 2. TKPD Kab. Wonosobo. Wono-sobo. 26.

UNDP. 2007. Modul Pembelaja-ran Pendekatan Penghidupan Berkelanjutan Bagi Perencana dan Pegiat Pembangunan Daerah.

UNDP. Jakarta. 176. USAID.2006. Kajian Penghidupan

Berkelanjutan Desa Jantho Baru Kabupaten Aceh Besar, Nanggroe Aceh Darussalam. Development Alternatives, Inc. for the United States Agency for International Development. Jakarta. 74. USAID.2006. Kajian Penghidupan

Berkelanjutan Dusun Kuala Meurisi, Desa Keutapang Keca-matan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, NAD. Development Alternatives, Inc. for the United States Agency for International Development. Jakarta. 69.

USAID.2006. Kajian Penghidupan

Berkelanjutan Desa Gampong Jruek Balee, Kemukiman Jruek Kecamatan Indrapuri-Kabupaten Aceh Besar. Development Al-ternatives, Inc. for the United States Agen-cy for International Development. Jakarta. 68.

Zulaifah, Siti. 2005. Rehabilitasi Lahan Hutan dan Pertanian Kabupaten Wonosobo Tahun 2005-2025. Pusat Inventarisasi dan Perpetaan Hutan, Badan Planologi Kehu-tanan. Jakarta.