APOTEK KIMIA FARMA CIPACING – BANDUNG PERIODE 01 MARET – 31 MARET 2017

Disusun Oleh :

DELVI LESTARI 31141035

PROGRAM STUDI DIPLOMA III

SEKOLAH TINGGI FARMASI BANDUNG

APOTEK KIMIA FARMA CIPACING – BANDUNG PERIODE 01 MARET – 31 MARET 2017

LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN BIDANG APOTEK

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Farmasi Dalam Program Studi Diploma III Farmasi

Sekolah Tinggi Farmasi Bandung

Disetujui Oleh :

Pembimbing

Pereseptor Dosen Pembimbing I Apoteker Kimia Farma Cipacing Program Studi Dipoma III Farmasi

rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat memperoleh kesehatan serta kesempatan untuk dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Lapangan Bidang Apotek ini dengan baik. Penyusunan laporan ini merupakan salah satu prasyarat dalam memperoleh gelar Ahli Madya Farmasi dalam Program Studi Diploma III Farmasi Sekolah Tinggi Farmasi Bandung Tahun Akademik 2016/2017.

Pada penulisan ini, penulis tidak lepas dari bimbingan, arahan, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Entris Sutrisno, S.Farm., MH.Kes., Apt, selaku Ketua Sekolah Tinggi Farmasi Bandung.

2. Ibu Ani Anggriani, M.Si., Apt, selaku Ketua Program Studi D III Farmasi dan dosen pembimbing di Sekolah Tinggi Farmasi Bandung.

3. Bapak Dilal Adlin Fadil, M. Farm., Apt, selaku pembimbing lapangan di Apotek Kimia Farma Cipacing – Rancaekek.

4. Ayah dan Ibu terima kasih atas limpahan doa, dukungan, dan motivasi yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini.

5. Seluruh karyawan Apotek Kimia Farma Cipacing yang selalu memberikan arahan dan pengetahuan.

6. Seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha di lingkungan Sekolah Tinggi Farmasi Bandung, yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik dari segi teoritis maupun moril dalam menyelesaikan studi penulis

7. Rekan-rekan Mahasiswa/I Sekolah Tinggi Farmasi Bandung, yang senantiasa memberikan masukan dan juga arahan dalam proses penyelesaian laporan ini.

membangun dari pihak yang membaca. Penulis memohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dalam laporan ini. Penulis berharap semoga pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh selama menjalani PKL yang dituangkan dalam laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Bandung, Maret 2017 Penulis

HALAMAN JUDUL ... i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ... ii

KATA PENGANTAR ... iii

DAFTAR ISI ... v

DAFTAR LAMPIRAN ... viii

DAFTAR GAMBAR ... ix

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Tujuan ... 3

1.3 Waktu dan Tempat ... 3

BAB II TINJAUAN UMUM APOTEK 2.1 Sejarah Apotek di Indonesia ... 4

2.2 Definisi Apotek ... 6

2.3 Landasan Hukum Apotek ... 7

2.4 Tugas dan Fungsi Apotek ... 8

2.5 Persyaratan Apotek ... 8

2.6 Cara Perizinan Apotek... 12

2.7 Pengelolaan Apotek ... 14

2.7.1 Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Dan Bahan Medis Habis Pakai ... 14

2.7.2 Pelayanan Farmasi Klinik ... 21

2.7.3 Pengelolaan Resep ... 28

2.7.4 Pengelolaan Narkotika ... 29

2.7.5 Pengelolaan Psikotropika ... 32

2.8 Pengelolaan Sumber Daya ... 34

2.9 Peranan Tenaga Teknis Kefarmasian di Apotek ... 35

2.10 Penggolongan Obat Menurut Undang – Undang ... 36

2.10.4 Obat Narkotika ... 38

2.10.5 Obat Wajib Apotek ... 39

2.10.6 Obat Generik ... 40

BAB III TINJAUAN KHUSUS 3.1 Sejarah PT. Kimia Farma (Persero), Tbk ... 41

3.2 Visi dan Misi PT. Kimia Farma (Persero) Tbk ... 42

3.3 PT. Kimia Farma Apotek ... 42

3.4 Apotek Kimia Farma Cipacing ... 45

3.4.1 Apotek Kimia Farma Cipacing... 45

3.4.2 Struktur Organisasi dan Personalia ... 46

3.4.3 Pengelolaan Apotek ... 48

3.4.4 Pelayanan Farmasi Klinik ... 56

BAB IV TUGAS KHUSUS 4.1 Latar Belakang ... 58

4.2 Tinjauan Pustaka ... 60

4.2.1 Pengertian Antibiotik ... 60

4.2.2 Mekanisme Kerja Antibiotik ... 60

4.2.3 Golongan Obat Antibiotik ... 61

4.2.4 Faktor Kegagalan Terapi ... 63

4.2.5 Resistensi Bakteri ... 64

4.2.6 Penggunaan Antibiotik yang Rasional ... 66

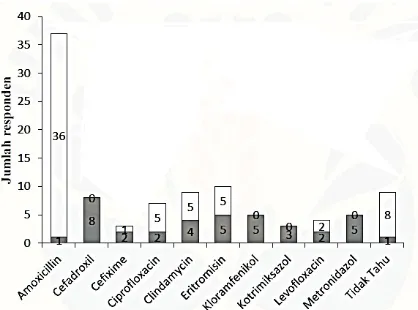

4.3 Profil Penggunaan Antibiotik Oleh Responden ... 68

4.4 Pengaruh Pengetahuan Antibiotik Terdapat Rasionalitas Peri-laku Penggunaan Antibiotik ... 70

4.5 Kesimpulan ... 72

4.6 Daftar Pustaka ... 72

5.3 Pelayanan Kefarmasian ... 81

5.4 Administrasi Apotek ... 82

5.5 Pengadaan ... 82

5.6 Sumber Daya Manusia ... 84

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 6.1 Kesimpulan ... 86

6.2 Saran ... 86

DAFTAR PUSTAKA ... 89

Halaman

LAMPIRAN 1 Pemusnahan Resep ... 91

LAMPIRAN 2 Pelaporan Pemakaian Narkotika ... 92

LAMPIRAN 3 Pelaporan Pemakaian Psikotropika ... 92

LAMPIRAN 4 Catatan Pengobatan Pasien ... 93

LAMPIRAN 5 Dokumentasi Pelayanan Informasi Obat ... 93

LAMPIRAN 6 Berita Acara Pemusnahan Obat Kedaluarsa/Rusak ... 94

LAMPIRAN 7 Kartu Stock... 95

LAMPIRAN 8 Etiket... 95

LAMPIRAN 9 Label... 96

LAMPIRAN 10 Fraktur Dari Distributor... 96

LAMPIRAN 11 Dropping Barang Mendesak Antara Apotek Kimia Farma97 LAMPIRAN 12 Kertas Pembungkus Puyer ... 97

LAMPIRAN 13 Bon Pinjaman ... 97

LAMPIRAN 14 Surat Pesanan Psikotropika ... 98

LAMPIRAN 15 Lembar UPDS ... 98

LAMPIRAN 16 Lembar Copy Resep ... 99

LAMPIRAN 17 Lembar pengambilan Obat ... 99

LAMPIRAN 18 Contoh Resep ... 99

Halaman

Gambar 2.1 Penandaan Obat Bebas... 36

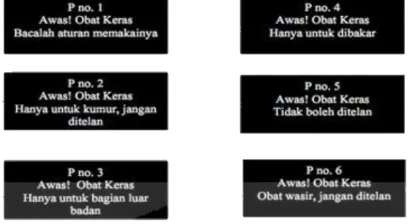

Gambar 2.2 Penandaan Obat Bebas Terbatas ... 36

Gambar 2.3 Tanda Peringatan pada Obat Bebas Terbatas ... 36

Gambar 2.4 Penandaan Obat Keras ... 37

Gambar 2.5 Penandaan Obat Narkotika ... 38

Gambar 2.6 Penandaan Obat Generik ... 40

Gambar 3.1 Logo Kimia Farma ... 44

Gambar 4.1 diagram distribusi antibiotik yang digunakan responden selama 1-3 bulan terakhir ... 69

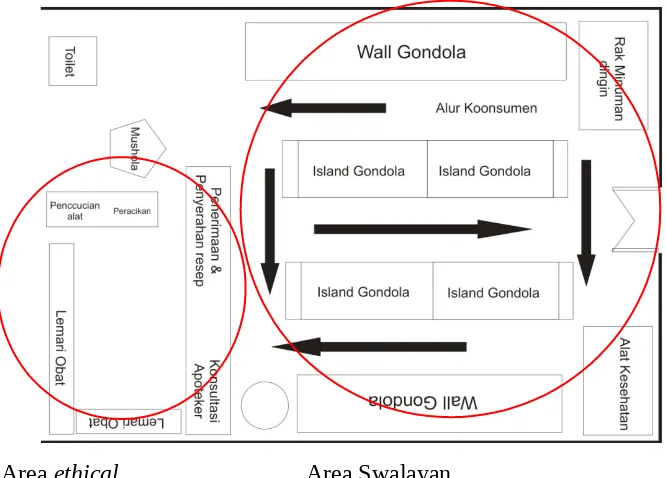

Gambar 5.1 Desain Layout Apotek Kimia Farma Cipacing ... 75

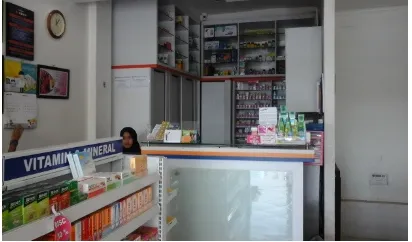

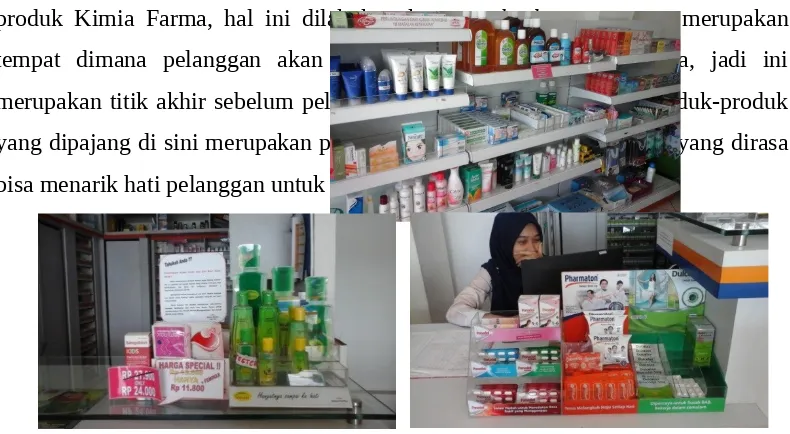

Gambar 5.2 Kondisi Area Swalayan ... 76

Gambar 5.3 Kondisi Area Farmasi (ethical) ... 76

Gambar 5.4 Island Gondola dan End Gondola... 78

Gambar 5.5 Wall Gondola ... 79

Gambar 5.6 Check Out Counter ... 79

BAB I spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis (Undang-Undang No. 36 Tahun 2009). Dimana kesehatan ini merupakan bagian penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas untuk menunjang pembangunan nasional.

Salah satu wujud pembangunan nasional adalah pembangunan kesehatan yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga tercapai kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat. Pembangunan kesehatan pada dasarnya menyangkut semua segi kehidupan, baik fisik, mental, maupun sosial ekonomi. Untuk mencapai pembangunan kesehatan yang optimal dibutuhkan dukungan sumber daya kesehatan, sarana kesehatan, dan sistem pelayanan kesehatan yang optimal. Salah satu sarana penunjang kesehatan yang berperan dalam mewujudkan peningkatan derajat kesehatan bagi masyarakat adalah apotek, termasuk di salamnya pekerjaan kefarmasian yang dilakukan oleh Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian (Agatha, 2012).

Apotek sebagai salah satu sarana pelayanan kesehatan yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, harus mampu menjalankan fungsinya dalam memberikan pelayanan kefarmasian dengan baik, yang berorientasi langsung dalam proses penggunaan obat pada pasien. Selain menyediakan dan menyalurkan obat serta perbekalan farmasi, apotek juga merupakan sarana penyampaian informasi mengenai obat atau persediaan farmasi

secara baik dan tepat, sehingga dapat tercapai peningkatan kesehatan masyarakat yang optimal dan mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan (KEPMENKES, 2002).

Di samping berfungsi sebagai sarana pelayanan kesehatan dan unit bisnis, apotek juga merupakan salah satu tempat pengabdian dan praktik tenaga teknis kefarmasian dalam melakukan pekerjaan kefarmasian. Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional (PP No. 51 Tahun 2009). Semua aspek dalam pekerjaan kefarmasian tersebut dapat disebut juga sebagai pelayanan kefarmasian. Dimana suatu sistem pelayanan kesehatan dikatakan baik, bila struktur dan fungsi pelayanan kesehatan dapat menghasilkan pelayanan kesehatan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut, yaitu : tersedia, adil dan merata, tercapai, terjangkau, dapat diterima, wajar, efektif, efisien, menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, bermutu, dan berkesinambungan (Azwar, 1996).

Pelayanan kefarmasian semula berfokus pada pengelolaan obat sebagai commodity menjadi pelayanan yang komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Namun seiring berjalannya waktu dan semakin mudahnya informasi tentang obat yang diperoleh oleh masyarakat , maka saat ini terjadi perubahan paradigma pelayanan kefarmasian dari drug oriented menjadi patient oriented yang mengacu pada pharmaceutical care yang mengharuskan pharmacist untuk meningkatkan kemampuan berinteraksi dengan pasien maupun dengan tenaga kesehatan lainnya. Selain itu seorang farmasi juga harus mengetahui mengenai sistem manajemen di apotek (KEPMENKES, 2004).

Cipacing yang berlangsung dari tanggal 01 Maret – 31 Maret 2017. Kegiatan PKL ini memberikan pengalaman kepada calon Ahli Madya Farmasi untuk mengetahui pengelolaan suatu apotek dan pelaksanaan pengabdian Ahli Madya Farmasi khususnya di apotek.

1.2 Tujuan

Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang dilaksanakan di Apotek Kimia Farma Cipacing bertujuan :

1. Membekali calon Ahli Madya Farmasi berupa wawasan pengetahuan, pengalaman, teknik operasional kegiatan farmasi di apotek yang meliputi manajerial, sosiologi, pelayanan kesehatan, serta komunikasi, informasi, edukasi sehingga diharapkan dapat memahami peran Ahli Madya Farmasi di apotek.

2. Mengetahui strategi pengadaan, pengelolaan obat, dan pelayanan pembekalan farmasi.

3. Mengetahui pelaksanaan pelayanan kefarmasian khususnya konsultasi dan konseling di Apotek Kimia Farma.

4. Mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi di apotek, untuk dijadikan gambaran dan pembelajaran bagi mahasiswa dan menghadapi dinamika lapangan kerja kemudian hari.

1.3 Waktu dan Tempat

Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan untuk program studi Ahli Madya Farmasi dilaksanakan selama 1 (satu) bulan di Apotek Kimia Farma Cipacing Rancaekek-Bandung.

1. Alamat : Jl. Raya Cipacing Km. 21 Ranncaekek

2. Waktu Praktek Kerja Lapangan

Tanggal Pelaksanaan PKL : 01 Maret – 31 Maret 2017

Waktu Pelaksanaan : Shift Pagi 08.00 - 15.00 WIB

BAB II

TINJAUAN UMUM APOTEK

2.1 Sejarah Apotek di Indonesia

Farmasi sebagai profesi di Indonesia sebenarnya relatif masih muda dan baru dapat berkembang secara berarti setelah masa kemerdekaan. Pada zaman penjajahan, baik pada masa pemerintahan Hindia Belanda maupun masa pendudukan Jepang, kefarmasian di Indonesia pertumbuhannya sangat lambat, dan profesi ini belum dikenal secara luas oleh masyarakat. Sampai proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, para tenaga farmasi Indonesia pada umumnya masih terdiri dari asisten apoteker dengan jumlah yang sangat sedikit. Tenaga apoteker pada masa penjajahan umumnya berasal dari Denmark, Austria, Jerman dan Belanda. Namun, semasa perang kemerdekaan, kefarmasian di Indonesia mencatat sejarah yang sangat berarti, yakni dengan didirikannya Perguruan Tinggi Farmasi di Klaten pada tahun 1946 dan di Bandung tahun 1947. Lembaga Pendidikan Tinggi Farmasi yang didirikan pada masa perang kemerdekaan ini mempunyai andil yang besar bagi perkembangan sejarah kefarmasian pada masa-masa selanjutnya. Dewasa ini kefarmasian di Indonesia telah tumbuh dan berkembang dalam dimensi yang cukup luas dan mantap. Industri farmasi di Indonesia dengan dukungan teknologi yang cukup luas dan mantap. Industri farmasi di Indonesia dengan dukungan teknologi yang cukup modern telah mampu memproduksi obat dalam jumlah yang besar dengan jaringan distribusi yang cukup luas. Sebagian besar, sekitar 90% kebutuhan obat nasional telah dapat dipenuhi oleh industri farmasi dalam negeri (KEPMENKES, 1963).

1. Periode Zaman Penjajahan sampai Perang Kemerdekaan

Tonggak sejarah kefarmasian di Indonesia pada umumnya diawali dengan pendidikan asisten apoteker semasa pemerintahan Hindia Belanda.

2. Periode Setelah Perang Kemerdekaan Sampai dengan Tahun 1958 Pada periode ini jumlah tenaga farmasi, terutama tenaga asisten apoteker mulai bertambah jumlah yang relatif lebih besar. Pada tahun 1950 di Jakarta dibuka sekolah asisten apoteker Negeri (Republik) yang pertama , dengan jangka waktu pendidikan selama dua tahun. Lulusan angkatan pertama sekolah asisten apoteker ini tercatat sekitar 30 orang, sementara itu jumlah apoteker juga mengalami peningkatan, baik yang berasal dari pendidikan di luar negeri maupun lulusan dari dalam negeri.

3. Periode Tahun 1958 sampai dengan 1967

Pada periode ini meskipun untuk memproduksi obat telah banyak dirintis, dalam kenyataannya industri-industri farmasi menghadapi hambatan dan kesulitan yang cukup berat, antara lain kekurangan devisa dan terjadinya sistem penjatahan bahan baku obat sehingga industri yang dapat bertahan hanyalah industri yang memperoleh bagian jatah atau mereka yang mempunyai relasi dengan luar negeri. Pada periode ini, terutama antara tahun 1960 – 1965, karena kesulitan devisa dan keadaan ekonomi yang suram, industri farmasi dalam negeri hanya dapat berproduksi sekitar 30% dari kapasitas produksinya. Oleh karena itu, penyediaan obat menjadi sangat terbatas dan sebagian besar berasal dari impor. Sementara itu karena pengawasan belum dapat dilakukan dengan baik banyak terjadi kasus bahan baku maupun obat jadi yang tidak memenuhi persyaratan standar. Sekitar tahun 1960-1965, beberapa peraturan perundang-undangan yang penting dan berkaitan dengan kefarmasian yang dikeluarkan oleh pemerintah antara lain :

a. Undang-undang Nomor 9 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan b. Undang-undang Nomor 10 tahun 1961 tentang barang

c. Undang-undang Nomor 7 tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan, dan d. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1965 tentang Apotek. Pada

kefarmasian di Indonesia, yakni berakhirnya apotek dokter dan apotek darurat.

Dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 33148/Kab/176 tanggal 8 Juni 1962, antara lain ditetapkan :

a. Tidak dikeluarkan lagi izin baru untuk pembukaan apotek-dokter, dan b. Semua izin apotek-dokter dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal 1

Januari 1963.

Sedangkan berakhirnya apotek darurat ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 770/Ph/63/b tanggal 29 Oktober 1963 yang isinya antara lain :

a. Tidak dikeluarkan lagi izin baru untuk pembukaan apotek darurat,

b. Semua izin apotek darurat Ibukota Daerah Tingkat I dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal 1Februari 1964, dan

c. Semua izin apotek darurat di ibukota Daerah Tingkat II dan kota-kota lainnya dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal 1 Mei 1964.Pada tahun 1963, sebagai realisasi Undang-undang Pokok Kesehatan telah dibentuk Lembaga Farmasi Nasional (Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 39521/Kab/199 tanggal 11 Juli 1963).

2.2 Definisi Apotek

Menurut peraturan Pemerintan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyalurannya obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Sediaan Farmasi yang dimaksud adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Dalam pengelolaannya apotek harus dikelola oleh apoteker, yang telah mengucapkan sumpah jabatan yang telah memperoleh Surat Izin Apotek (SIA) dari Dinas Kesehatan setempat.

2.3 Landasan Hukum Apotek

Apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan yang diatur dalam:

a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan

b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek.

c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek.

d. Peraturan Pemerintan Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian.

e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian. f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014

Tentang Penggolongan Narkotika.

g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Penggolongan Psikotropika.

h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika. i. Keputusan Menteri Kesehatan No. 347/MenKes/SK/VII/1990 tentang

j. Keputusan Menteri Kesehatan No. 924/Menkes /Per/X /1993 tentang Daftar Obat Wajib Apotek No. 2.

k. Keputusan Menteri Kesehatan No. 1176/Menkes/SK/X/1999 tentang Daftar Obat Wajib Apotek No. 3.

2.4 Tugas dan Fungsi Apotek

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek, apotek menyelenggarakan fungsi :

a. Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai; dan

b. Pelayanan farmasi klinik, termasuk di komunitas.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1980 Tentang Perubahan dan Tambahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 1969 Tentang Apotek, tugas san fungsi apotek adalah :

a. Tempat pengabdian profesi seorang Apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan.

b. Sarana farmasi yang melaksanakan peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran, dan penyerahan obat atau bahan obat.

c. Sarana penyalur perbekalan farmasi yang harus mendistribusikan obat yang diperlukan masyarakat secara luas dan merata.

d. Sebagai sarana informasi obat kepada masyarakat dan tenaga kesehatan lainnya.

2.5 Persyaratan Pendirian Apotek

Suatu apotek baru dapat beroperasi setelah mendapat Surat Izin Apoteker (SIA). Surat Izin Apoteker (SIA) adalah surat yang diberikan Menteri Kesehatan Republik Indonesia kepada Apoteker atau Apoteker yang bekerja sama dengan pemilik sarana apotek untuk menyelenggarakan pelayanan apotek di suatu tempat tertentu (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2002).

1. Lokasi

Jarak minimum antara apotek tidak lagi dipersyaratkan, tetapi tetap mempertimbangkan segi penyebaran dan pemerataan pelayanan kesehatan, jumlah penduduk, jumlah dokter, sarana pelayanan kesehatan dan hygiene lingkungan. Selain itu apotek dapat didirikan di lokasi yang sama dengan kegiatan pelayanan komoditi lainnya diluar sediaan farmasi (Firmansyah, M., 2009). Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mengatur persebaran Apotek di wilayahnya dengan memperhatikan akses masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kefarmasian.

2. Bangunan

Bangunan apotek harus mempunyai luas yang memadai sehingga dapat menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi apotek (Firmansyah, M., 2009). Persyaratan teknis bangunan apotek setidaknya terdiri dari (Permenkes No. 9 Tahun 2017) :

a. Bangunan Apotek harus memiliki fungsi keamanan, kenyamanan, dan kemudahan dalam pemberian pelayanan kepada pasien serta perlindungan dan keselamatan bagi semua orang termasuk penyandang cacat, anak-anak, dan orang lanjut usia.

b. Bangunan Apotek harus bersifat permanen.

c. Bangunan bersifat permanen dapat merupakan bagian dan/atau terpisah dari pusat perbelanjaan, apartemen, rumah toko, rumah kantor, rumah susun, dan bangunan yang sejenis.

3. Sarana, Prasarana, dan Peralatan

Bangunan Apotek paling sedikit memiliki sarana ruang yang berfungsi :

a. penerimaan Resep;

b. Pelayanan Resep dan peracikan (produksi sediaan secara terbatas); c. Penyerahan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;

d. Konseling;

e. Penyimpanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan; dan f. Arsip.

a. instalasi air bersih; b. instalasi listrik; c. sistem tata udara; dan d. sistem proteksi kebakaran.

4. Tenaga Kerja atau Personel Apotek

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Perubaha atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Tenaga teknis kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga menengah Farmasi atau Asisten Apoteker.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332/Menkes/SK/2002, personil apotek terdiri dari:

a. Apoteker Pengelola Apotek (APA) adalah apoteker yang telah memiliki Surat Izin Apotek.

b. Apoteker Pendamping adalah apoteker yang bekerja di apotek di samping APA dan atau menggantikan pada jam-jam tertentu pada hari buka apotek.

c. Apoteker Pengganti adalah Apoteker yang menggantikan APA selama APA tersebut tidak berada ditempat lebih dari 3 bulan secara terus-menerus, telah memiliki Surat Izin Kerja (SIK) dan tidak bertindak sebagai APA di apotek lain.

Selain itu, terdapat tenaga lainnya yang dapat mendukung kegiatan di apotek yaitu (Umar, M., 2011):

a. Juru resep adalah petugas yang membantu pekerjaan asisten apoteker. b. Kasir adalah orang yang bertugas menerima uang, mencatat

penerimaan, dan pengeluaran uang.

c. Pegawai tata usaha adalah petugas yang melaksanakan administrasi apotek dan membuat laporan pembelian, penjualan, penyimpanan, dan keuangan apotek.

d. Surat Izin Praktek Tenaga Kefarmasian

Setiap tenaga kefarmasian yang akan menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib memiliki surat izin sesuai tempat tenaga kefarmasian bekerja. Surat izin tersebut berupa :

a. SIPA bagi Apoteker; atau

b. SIPTTK bagi Tenaga Teknis Kefarmasian (Permenkes No. 31 Tahun 2016)

Sebelum mendapatkan SIPTTK, Tenaga Teknis Kefarmasian harus mempunyai STRTTK. Untuk memperoleh STRTTK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, seorang Tenaga Teknis Kefarmasian harus memiliki Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK). STRTTK ini dapat diperoleh jika seorang Tenaga Teknis Kefarmasian memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Memiliki ijazah sesuai dengan pendidikannya;

b. Memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang memiliki surat izin praktek;

c. Memiliki rekomendasi tentang kemampuan dari apoteker yang telah memiliki STRA di tempat tenaga teknis kefarmasian bekerja; dan d. Membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan

etika kefarmasian

Tenaga Kefarmasian, Tenaga Teknis Kefarmasian harus mengajukan permohonan kepada kepala dinas kesehatan provinsi dan harus melampirkan : a. Fotokopi ijazah Sarjana Farmasi atau Ahli Madya Farmasi atau Analis

Farmasi atau Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker;

b. Surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang memiliki surat izin praktik;

c. Surat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika kefarmasian;

d. Surat rekomendasi kemampuan dari Apoteker yang telah memiliki STRA, atau pimpinan institusi pendidikan lulusan, atau organisasi yang menghimpun Tenaga Teknis Kefarmasian; dan

e. Pas foto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

2.6 Cara Perizinan Apotek

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek, tata cara perizinan Apotek sebagai berikut :

1. Setiap pendirian Apotek wajib memiliki izin dari Menteri, yang kemudian akan melimpahkan kewenangan pemberian izin kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berupa SIA.

2. SIA berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.

3. Untuk memperoleh SIA, Apoteker harus mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan menggunakan Formulir 1.

4. Permohonan SIA harus ditandatangani oleh Apoteker disertai dengan kelengkapan dokumen administratif meliputi:

a. Fotokopi STRA dengan menunjukkan STRA asli; b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);

5. Paling lama dalam waktu 6 (enam) hari kerja sejak menerima permohonan dan dinyatakan telah memenuhi kelengkapan dokumen administratif, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menugaskan tim pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan setempat terhadap kesiapan Apotek dengan menggunakan Formulir 2.

6. Tim pemeriksa harus melibatkan unsur dinas kesehatan kabupaten/kota yang terdiri atas:

a. Tenaga kefarmasian; dan

b. Tenaga lainnya yang menangani bidang sarana dan prasarana.

7. Paling lama dalam waktu 6 (enam) hari kerja sejak tim pemeriksa ditugaskan, tim pemeriksa harus melaporkan hasil pemeriksaan setempat yang dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan menggunakan Formulir 3.

8. Paling lama dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja sejak Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menerima laporan dan dinyatakan memenuhi persyaratan, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menerbitkan SIA dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Balai POM, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dan Organisasi Profesi dengan menggunakan Formulir 4.

9. Dalam hal hasil pemeriksaan dinyatakan masih belum memenuhi persyaratan, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus mengeluarkan surat penundaan paling lama dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja dengan menggunakan Formulir 5.

10. Terhadap permohonan yang dinyatakan belum memenuhi persyaratan, pemohon dapat melengkapi persyaratan paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan sejak surat penundaan diterima.

12. Apabila Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menerbitkan SIA melebihi jangka waktu, Apoteker pemohon dapat menyelenggarakan Apotek dengan menggunakan BAP sebagai pengganti SIA.

13. Dalam hal pemerintah daerah menerbitkan SIA, maka penerbitannya bersama dengan penerbitan SIPA untuk Apoteker pemegang SIA.

14. Masa berlaku SIA mengikuti masa berlaku SIPA.

2.7 Pengelolaan Apotek

Pengelolaan sebagai proses yang dimaksud untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang dilakukan secara efektif dan efisien. Tujuannya adalah agar tersedianya seluruh pembekalan farmasi di apotek dengan mutu yang baik, jenis dan jumlah yang sesuai kebutuhan pelayanan kefarmasian bagi masyarakat yang membutuhkan. Pengelolaan di apotek meliputi pengelolaan terhadap obat dan pembekalan farmasi, pengelolaan terhadap resep, dan pengelolaan terhadap sumber daya (Permenkes, 2002).

Pengelolaan apotek berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2016, meliputi :

1) Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan

2) Pelayanan farmasi klinik

2.7.1 Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Dan Bahan Medis Habis Pakai

Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014, meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan.

Dalam membuat perencanaan pengadaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai perlu diperhatikan pola penyakit, pola konsumsi, budaya dan kemampuan masyarakat.

Tujuan dari perencanaan adalah agar proses pengadaan obat atau perbekalan farmasi yang ada di apotek menjadi lebih efektif dan efisien sesuai dengan anggaran yang tersedia. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan perencanaan adalah :

a. Pemilihan Pemasok, kegiatan pemasok (PBF), service (ketepatan waktu, barang yang dikirim, ada tidaknya diskon bonus, layanan obat expire date (ED) dan tenggang waktu penagihan), kualitas obat, dan perbekalan farmasi lainnya, ketersediaan obat yang dibutuhkan dan harga.

b. Ketersediaan barang atau perbekalan farmasi (sisa stok, rata-rata pemakaian obat dan satu periode pemesanan pemakaian dan waktu tunggu pemesanan, dan pemilihan metode perencanaan.

Adapun beberapa metode perencanaan, diantaranya :

a. Metode Konsumsi, memperkirakan penggunaan obat berdasarkan pemakaian sebelumnya sebagai perencanaan yang akan datang. b. Metode Epidemiologi, berdasarkan penyebaran penyakit yang

paling banyak terdapat di lingkungan sekitar apotek.

c. Metode Kombinasi, mengombinasikan antara metode konsumsi dan metode epidemiologi.

d. Metode Just In Time (JIT), membeli obat pada saat dibutuhkan.

2. Pengadaan

a. Sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diadakan memiliki izin edar atau nomor registrasi.

b. Mutu, keamanan dan kemanfaatan sediaan farmasi dan alat kesehatan dapat dipertanggung jawabkan.

c. Pengadaan sediaan farmasi dan alat kesehatan berasal dari jalur resmi.

d. Dilengkapi dengan persyaratan administrasi.

Pengadaan di apotek dapat dilakukan dengan cara pembelian (membeli obat ke PBF) atau dengan cara konsinyasi (dimana PBF menitipkan barang di apotek dan dibayar setelah laku terjual). Proses pengadaan barang dengan cara pembelian dilakukan melalui beberapa tahap, diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Persiapan

Persiapan ini dilakukan untuk mengetahui persediaan yang dibutuhkan apotek untuk melayani pasien. Persediaan yang habis dapat dilihat di gudang atau pada kartu stok. Jika barang memang habis, dapat dilakukan pemesanan. Persiapan dilakukan dengan cara data barang-barang yang akan dipesan dari buku defektan termasuk obat-obat yang ditawarkan supplier.

b. Pemesanan

surat permintaan hanya untuk satu jenis obat, sedangkan untuk psikotropika 1 surat permintaan bisa untuk satu atau lebih jenis obat.

3. Penerimaan

Merupakan kegiatan untuk menerima perbekalan farmasi yang telah diadakan sesuai dengan aturan kefarmasian, melalui pembelian langsung, tender, konsinyasi atau sumbangan. Penerimaan adalah kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis, spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan dan harga yang tertera dalam kontrak/pesanan. Penerimaan merupakan kegiatan verifikasi penerimaan/penolakan, dokumentasi dan penyerahan yang dilakukan dengan menggunakan "checklist" yang sudah disiapkan untuk masing-masing jenis produk yang berisi antara lain :

a. Kebenaran jumlah kemasan dan mencocokkan fraktur dengan SP b. Kebenaran kondisi kemasan seperti yang diisyaratkan

c. Kebenaran jumlah satuan dalam tiap kemasan; d. Kebenaran jenis produk yang diterima;

e. Tidak terlihat tanda-tanda kerusakan; f. Kebenaran identitas produk;

g. Penerapan penandaan yang jelas pada label, bungkus dan brosur; h. Tidak terlihat kelainan warna, bentuk, kerusakan pada isi produk, i. Jangka waktu daluarsa yang memadai.

4. Penyimpanan

sediaan dan alfabetis. Apoteker harus rnemperhatikan obat-obat yang harus disimpan secara khusus seperti narkotika, psikotropika, obat yang memerlukan suhu tertentu, obat yang mudah terbakar, sitostatik dan reagensia. Selain itu apoteker juga perlu melakukan pengawasan mutu terhadap sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diterima dan disimpan sehingga terjamin mutu, keamanan dan kemanfaatan sediaan farmasi dan alat kesehatan.

5. Pendistribusian

Pendistribusian adalah kegiatan menyalurkan atau menyerahkan sediaan farmasi dan alat kesehatan dari tempat penyimpanan sampai kepada unit pelayanan pasien. Sistem distribusi yang baik harus:

berlaku. Berikut ketentuan pemusnahan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 :

a. Obat kedaluwarsa atau rusak harus dimusnahkan sesuai dengan jenis dan bentuk sediaan. Pemusnahan Obat kedaluwarsa atau rusak yang mengandung narkotika atau psikotropika dilakukan oleh Apoteker dan disaksikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Pemusnahan Obat selain narkotika dan psikotropika dilakukan oleh Apoteker dan disaksikan oleh tenaga kefarmasian lain yang memiliki surat izin praktik atau surat izin kerja. Pemusnahan dibuktikan dengan berita acara pemusnahan menggunakan Formulir 1 sebagaimana terlampir.

b. Resep yang telah disimpan melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun dapat dimusnahkan. Pemusnahan Resep dilakukan oleh Apoteker disaksikan oleh sekurang-kurangnya petugas lain di Apotek dengan cara dibakar atau cara pemusnahan lain yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemusnahan Resep menggunakan Formulir 2 sebagaimana terlampir dan selanjutnya dilaporkan kepada dinas kesehatan kabupaten/kota.

7. Pengendalian

stok sekurang-kurangnya memuat nama Obat, tanggal kedaluwarsa, jumlah pemasukan, jumlah pengeluaran dan sisa persediaan.

8. Penarikan Kembali Sediaan Farmasi

Penarikan kembali (recall) dapat dilakukan atas permintaan produsen atau instruksi instansi pemerintah yang berwenang. Tindakan penarikan kembali hendaklah dilakukan segera setelah diterima permintaan instruksi untuk penarikan kembali. Untuk penarikan kembali sediaan farmasi yang mengandung risiko besar terhadap kesehatan, hendaklah dilakukan penarikan sampai tingkat konsumen. Apabila ditemukan sediaan farmasi tidak memenuhi persyaratan, hendaklah disimpan terpisah dari sediaan farmasi lain dan diberi penandaan tidak untuk dijual untuk menghindari kekeliruan. Pelaksanaan penarikan kembali agar didukung oleh sistem dokumentasi yang memadai.

9. Pencatatan dan Pelaporan

Pencatatan dilakukan pada setiap proses pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai meliputi pengadaan (surat pesanan, faktur), penyimpanan (kartu stock), penyerahan (nota atau struck penjualan) dan pencatatan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan.

Pelaporan terdiri dari pelaporan internal dan eksternal. Pelaporan internal merupakan pelaporan yang digunakan untuk kebutuhan manajemen Apotek, meliputi keuangan, barang dan laporan lainnya.

Pelaporan eksternal merupakan pelaporan yang dibuat untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi pelaporan narkotika (menggunakan Formulir 3 sebagaimana terlampir), psikotropika (menggunakan Formulir 4 sebagaimana terlampir) dan pelaporan lainnya.

10. Monitoring dan Evaluasi

mutu proses pengelolaan sediaan farmasi dan alat kesehatan, dapat diukur dengan indikator kepuasan dan keselamatan pasien/ pelanggan/ pemangku kepentingan (stakeholders), dimensi waktu (time delivery), Standar Prosedur Operasional serta keberhasilan pengendalian perbekalan kesehatan dan sediaan farmasi.

2.7.2 Pelayanan Farmasi Klinik

Pelayanan farmasi klinik di Apotek merupakan bagian dari Pelayanan Kefarmasian yang langsung dan bertanggung jawab kepada pasien berkaitan dengan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan kualitas hidup pasien.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 35 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 35 Tahun 2014, Pelayanan farmasi klinik meliputi :

1. Pengkajian Resep

Kajian administratif meliputi:

a. Nama pasien, umur, jenis kelamin dan berat badan;

b. Nama dokter, nomor surat izin praktik (sip), alamat, nomor b. Aturan, cara dan lama penggunaan Obat; c. Duplikasi dan/atau poli farmasi;

e. Kontra indikasi; dan f. Interaksi.

Jika ditemukan adanya ketidak sesuaian dari hasil pengkajian maka Apoteker harus menghubungi dokter penulis Resep.

2. Dispensing

Dispensing terdiri dari penyiapan, penyerahan dan pemberian informasi Obat. Setelah melakukan pengkajian Resep dilakukan hal sebagai berikut:

a. Menyiapkan Obat sesuai dengan permintaan Resep:

Menghitung kebutuhan jumlah Obat sesuai dengan Resep;

Mengambil Obat yang dibutuhkan pada rak penyimpanan dengan memperhatikan nama Obat, tanggal kadaluwarsa dan keadaan fisik Obat.

b. Melakukan peracikan Obat bila diperlukan

c. Memberikan etiket sekurang-kurangnya meliputi:

Warna putih untuk Obat dalam/oral;

Warna biru untuk Obat luar dan suntik;

Menempelkan label “kocok dahulu” pada sediaan bentuk suspensi atau emulsi.

d. Memasukkan Obat ke dalam wadah yang tepat dan terpisah untuk Obat yang berbeda untuk menjaga mutu Obat dan menghindari penggunaan yang salah.

Setelah penyiapan Obat dilakukan hal sebagai berikut:

a. Sebelum Obat diserahkan kepada pasien harus dilakukan pemeriksaan kembali mengenai penulisan nama pasien pada etiket, cara penggunaan serta jenis dan jumlah Obat (kesesuaian antara penulisan etiket dengan Resep);

b. Memanggil nama dan nomor tunggu pasien; c. Memeriksa ulang identitas dan alamat pasien;

e. Memberikan informasi cara penggunaan Obat dan hal-hal yang terkait dengan Obat antara lain manfaat Obat, makanan dan minuman yang harus dihindari, kemungkinan efek samping, cara penyimpanan Obat dan lain-lain;

f. Penyerahan Obat kepada pasien hendaklah dilakukan dengan cara yang baik, mengingat pasien dalam kondisi tidak sehat mungkin emosinya tidak stabil;

g. Memastikan bahwa yang menerima Obat adalah pasien atau keluarganya;

h. Membuat salinan Resep sesuai dengan Resep asli dan di paraf oleh Apoteker (apabila diperlukan);

i. Menyimpan Resep pada tempatnya;

j. Apoteker membuat catatan pengobatan pasien dengan menggunakan Formulir 5 sebagaimana terlampir.

Apoteker di Apotek juga dapat melayani Obat non Resep atau pelayanan swamedikasi. Apoteker harus memberikan edukasi kepada pasien yang memerlukan Obat non Resep untuk penyakit ringan dengan memilihkan obat bebas atau bebas terbatas yang sesuai.

3. Pelayanan Informasi Obat

Pelayanan Informasi Obat merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Apoteker dalam pemberian informasi mengenai Obat yang tidak memihak, dievaluasi dengan kritis dan dengan bukti terbaik dalam segala aspek penggunaan Obat kepada profesi kesehatan lain, pasien atau masyarakat. Informasi mengenai Obat termasuk Obat Resep, Obat bebas dan herbal.

Informasi meliputi dosis, bentuk sediaan, formulasi khusus, rute dan metode pemberian, farmakokinetika, farmakologi, terapeutik dan alternatif, efikasi, keamanan penggunaan pada ibu hamil dan menyusui, efek samping, interaksi, stabilitas, ketersediaan, harga, sifat fisika atau kimia dari Obat dan lain-lain.

a. Menjawab pertanyaan baik lisan maupun tulisan;

b. Membuat dan menyebarkan buletin/ brosur/ leaflet, pemberdayaan masyarakat (penyuluhan);

c. memberikan informasi dan edukasi kepada pasien;

d. Memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada mahasiswa farmasi yang sedang praktik profesi;

e. Melakukan penelitian penggunaan obat;

f. Membuat atau menyampaikan makalah dalam forum ilmiah; g. Melakukan program jaminan mutu.

Pelayanan Informasi Obat harus didokumentasikan untuk membantu penelusuran kembali dalam waktu yang relatif singkat dengan menggunakan Formulir 6 sebagaimana terlampir.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam dokumentasi pelayanan Informasi Obat :

a. Topik Pertanyaan;

b. Tanggal dan waktu Pelayanan Informasi Obat diberikan; c. Metode Pelayanan Informasi Obat (lisan, tertulis, lewat

telepon);

d. Data pasien (umur, jenis kelamin, berat badan, informasi lain seperti riwayat alergi, apakah pasien sedang hamil/menyusui, data laboratorium);

e. Uraian pertanyaan; f. Jawaban pertanyaan; g. Referensi;

h. Metode pemberian jawaban (lisan, tertulis, per telepon) dan data Apoteker yang memberikan Pelayanan Informasi Obat.

4. Konseling

kesadaran dan kepatuhan sehingga terjadi perubahan perilaku dalam penggunaan Obat dan menyelesaikan masalah yang dihadapi pasien.

Untuk mengawali konseling, Apoteker menggunakan three prime questions. Apabila tingkat kepatuhan pasien dinilai rendah, perlu dilanjutkan dengan metode Health Belief Model. Apoteker harus melakukan verifikasi bahwa pasien atau keluarga pasien sudah memahami Obat yang digunakan.

Kriteria pasien/keluarga pasien yang perlu diberi konseling:

a. Pasien kondisi khusus (pediatri, geriatrik, gangguan fungsi hati dan/atau ginjal, ibu hamil dan menyusui).

b. Pasien dengan terapi jangka panjang/penyakit kronis (misalnya: TB, DM, AIDS, epilepsi).

c. Pasien yang menggunakan Obat dengan instruksi khusus (penggunaan corticosteroid dengan tapering down/off).

d. Pasien yang menggunakan Obat dengan indeks terapi sempit (digoxin, fenitoin, teofilin).

e. Pasien dengan polifarmasi; pasien menerima beberapa Obat untuk indikasi penyakit yang sama. Dalam kelompok ini juga termasuk pemberian lebih dari satu Obat untuk penyakit yang diketahui dapat disembuhkan dengan satu jenis Obat.

f. Pasien dengan tingkat kepatuhan rendah.

Tahap kegiatan konseling:

a. Membuka komunikasi antara Apoteker dengan pasien

b. Menilai pemahaman pasien tentang penggunaan Obat melalui Three Prime Questions, yaitu:

Apa yang disampaikan dokter tentang Obat Anda ?

Apa yang dijelaskan oleh dokter tentang cara pemakaian Obat Anda ?

c. Menggali informasi lebih lanjut dengan memberi kesempatan kepada pasien untuk mengeksplorasi masalah penggunaan Obat

d. Memberikan penjelasan kepada pasien untuk menyelesaikan masalah penggunaan Obat

e. Melakukan verifikasi akhir untuk memastikan pemahaman pasien

Apoteker mendokumentasikan konseling dengan meminta tanda tangan pasien sebagai bukti bahwa pasien memahami informasi yang diberikan dalam konseling dengan menggunakan Formulir 7 sebagaimana terlampir.

5. Pelayanan Kefarmasian di Rumah (Home Pharmacy Care)

Apoteker sebagai pemberi layanan diharapkan juga dapat melakukan Pelayanan Kefarmasian yang bersifat kunjungan rumah, khususnya untuk kelompok lansia dan pasien dengan pengobatan penyakit kronis lainnya.

Jenis Pelayanan Kefarmasian di rumah yang dapat dilakukan oleh Apoteker, meliputi :

a. Penilaian/pencarian (assessment) masalah yang berhubungan dengan pengobatan

b. Identifikasi kepatuhan pasien

c. Pendampingan pengelolaan Obat dan/atau alat kesehatan di rumah, misalnya cara pemakaian Obat asma, penyimpanan insulin

d. Konsultasi masalah Obat atau kesehatan secara umum

e. Monitoring pelaksanaan, efektifitas dan keamanan penggunaan Obat berdasarkan catatan pengobatan pasien

f. Dokumentasi pelaksanaan Pelayanan Kefarmasian di rumah dengan menggunakan Formulir 8 sebagaimana terlampir.

Merupakan proses yang memastikan bahwa seorang pasien mendapatkan terapi Obat yang efektif dan terjangkau dengan memaksimalkan efikasi dan meminimalkan efek samping.

Kriteria pasien:

a. Anak-anak dan lanjut usia, ibu hamil dan menyusui. b. Menerima Obat lebih dari 5 (lima) jenis.

c. Adanya multi diagnosis.

d. Pasien dengan gangguan fungsi ginjal atau hati. e. Menerima Obat dengan indeks terapi sempit.

f. Menerima Obat yang sering diketahui menyebabkan reaksi Obat yang merugikan.

Kegiatan:

a. Memilih pasien yang memenuhi kriteria.

b. Mengambil data yang dibutuhkan yaitu riwayat pengobatan pasien yang terdiri dari riwayat penyakit, riwayat penggunaan Obat dan riwayat alergi; melalui wawancara dengan pasien atau keluarga pasien atau tenaga kesehatan lain

c. Melakukan identifikasi masalah terkait Obat. Masalah terkait Obat antara lain adalah adanya indikasi tetapi tidak diterapi, pemberian Obat tanpa indikasi, pemilihan Obat yang tidak tepat, dosis terlalu tinggi, dosis terlalu rendah, terjadinya reaksi Obat yang tidak diinginkan atau terjadinya interaksi Obat d. Apoteker menentukan prioritas masalah sesuai kondisi pasien

f. Hasil identifikasi masalah terkait Obat dan rekomendasi yang telah dibuat oleh Apoteker harus dikomunikasikan dengan tenaga kesehatan terkait untuk mengoptimalkan tujuan terapi. g. Melakukan dokumentasi pelaksanaan pemantauan terapi Obat

dengan menggunakan Formulir 9 sebagaimana terlampir.

7. Monitoring Efek Samping Obat (MESO)

Merupakan kegiatan pemantauan setiap respon terhadap Obat yang merugikan atau tidak diharapkan yang terjadi pada dosis normal yang digunakan pada manusia untuk tujuan profilaksis, diagnosis dan terapi atau memodifikasi fungsi fisiologis.

Kegiatan:

a. Mengidentifikasi Obat dan pasien yang mempunyai risiko tinggi mengalami efek samping Obat. Mengisi formulir Monitoring Efek Samping Obat (MESO)

b. Melaporkan ke Pusat Monitoring Efek Samping Obat Nasional dengan menggunakan Formulir 10 sebagaimana terlampir. Faktor yang perlu diperhatikan:

a. Kerja sama dengan tim kesehatan lain.

b. Ketersediaan formulir Monitoring Efek Samping Obat.

2.7.3 Pengelolaan Resep

2.7.4 Pengelolaan Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tentang Narkotika (PERMENKES, 2015).

1. Pemesanan Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa Menteri Kesehatan memberikan izin kepada apotek untuk membeli, meracik, menyediakan, memiliki atau menyimpan untuk persediaan, menguasai, menjual, menyalurkan, menyerahkan, mengirimkan, membawa atau mengangkut narkotika untuk kepentingan pengobatan (Presiden Republik Indonesia, 2009). Pengadaan narkotika di apotek dilakukan dengan pesanan tertulis melalui Surat Pesanan Narkotika kepada Pedagang Besar Farmasi (PBF) PT. Kimia Farma. Surat Pesanan Narkotika harus ditandatangani oleh APA dengan mencantumkan nama jelas, nomor SIK, SIA dan stempel apotek. Satu surat pesanan terdiri dari rangkap empat dan hanya dapat untuk memesan satu jenis obat narkotika (Umar M., 2011).

2. Penyimpanan Narkotika

Apotek harus mempunyai tempat khusus untuk menyimpan narkotika dan harus dikunci dengan baik. Tempat penyimpanan narkotika di apotek harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Harus dibuat seluruhnya dari kayu atau bahan lain yang kuat. b. Harus mempunyai kunci ganda yang kuat.

d. Apabila tempat khusus tersebut berupa lemari berukuran kurang dari 40×80×100 cm, maka lemari tersebut harus dibuat melekat pada tembok atau lantai.

e. Lemari khusus tidak boleh digunakan untuk menyimpan barang lain selain narkotika, kecuali ditentukan oleh Menteri Kesehatan. f. Anak kunci lemari khusus harus dipegang oleh pegawai yang

dikuasakan

g. Lemari khusus harus ditempatkan di tempat yang aman dan tidak terlihat oleh umum.

3. Pelayanan Resep Mengandung Narkotika

Apotek hanya melayani pembelian narkotika berdasarkan resep dokter sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan No. 336/E/SE/77 antara lain dinyatakan :

a. Sesuai dengan bunyi pasal 7 ayat (2) UU No. 9 tahun 1976 tentang Narkotika, apotek dilarang melayani salinan resep yang mengandung narkotika, walaupun resep tersebut baru dilayani sebagian atau belum dilayani sama sekali.

b. Untuk resep narkotika yang baru dilayani sebagian atau belum dilayani sama sekali, apotek boleh membuat salinan resep tetapi salinan resep tersebut hanya boleh dilayani oleh apotek yang menyimpan resep aslinya.

mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran narkotika yang berada dibawah penguasaannya. Laporan tersebut meliputi laporan pemakaian narkotika dan laporan pemakaian morfin dan petidin. Laporan harus di tanda tangani oleh apoteker pengelola apotek dengan mencantumkan SIK, SIA, nama jelas dan stempel apotek, kemudian dikirimkan kepada Kepala Suku Dinas Kesehatan dengan tembusan kepada :

a. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi setempat. c. Laporan khusus penggunaan morfin dan petidin

d. Laporan narkotika tersebut dibuat setiap bulannya dan harus dikirim selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya

Selain laporan dalam bentuk printout, laporan penggunaan obat narkotika di lakukan melalui online SIPNAP (Sistem Pelaporan Narkotika dan Psikotropika). Asisten apoteker setiap bulannya menginput data penggunaan narkotika dan psikotropika melalui SIPNAP lalu setelah data telah terinput data tersebut di import (paling lama sebelum tanggal 10 pada bulan berikutnya). Laporan meliputi laporan pemakaian narkotika untuk bulan bersangkutan (meliputi nomor urut, nama bahan/sediaan, satuan, persediaan awal bulan), pasword dan username didapatkan setelah melakukan registrasi pada dinkes setempat (sipnap.binfar.depkes.go.id).

5. Pemusnahan Narkotika

dokter yang memusnahkan narkotika harus membuat berita acara pemusnahan paling sedikit rangkap tiga. Berita acara pemusnahan memuat :

a. Hari, tanggal, bulan, dan tahun pemusnahan.

b. Nama pemegang izin khusus, apoteker pimpinan apotek, atau dokter pemilik narkotika.

c. Nama seorang saksi dari pemerintah dan seorang saksi lain dari perusahaan atau badan tersebut.

d. Nama dan jumlah narkotika yang dimusnahkan. e. Cara pemusnahan.

f. Tanda tangan penanggung jawab apotek/pemegang izin khusus, dokter pemilik narkotika, dan saksi-saksi.

Kemudia berita acara tersebut dikirimkan kepada Suku Dinas Pelayanan Kesehatan dengan tembusan:

a. Balai POM setempat

b. Penanggung jawab narkotika PT. Kimia Farma (Persero) Tbk. c. Arsip

2.7.5 Pengelolaan Psikotropika

Ruang lingkup pengaturan Psikotropika adalah zat/bahan baku atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2015) :

Obat golongan psikotropika dipesan dengan menggunakan Surat Pesanan Psikotropika yang ditandatangani oleh APA dengan mencantumkan nomor SIK. Surat pesanan tersebut dibuat rangkap dua dan setiap surat dapat digunakan untuk memesan beberapa jenis psikotropika.

2. Penyimpanan Psikotropika

Kegiatan ini belum diatur oleh perundang-undangan. Namun karena kecenderungan penyalahgunaan psikotropika, maka disarankan untuk obat golongan psikotropika diletakkan tersendiri dalam suatu rak atau lemari khusus dan membuat kartu stok psikotropika.

3. Penyerahan Psikotropika

Obat golongan psikotropika diserahkan oleh apotek, hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter kepada pengguna/pasien berdasarkan resep dokter

4. Pelaporan Psikotropika

Apotek wajib membuat dan menyimpan catatan mengenai kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika dan melaporkan pemakaiannya setiap bulan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Kepala Balai Besar POM setempat dan 1 salinan untuk arsip apotek.

Laporan penggunaan psikotropika dilakukan setiap bulannya melalui SIPNAP (Sistem Pelaporan Narkotika dan Psikotropika). Asisten apoteker setiap bulannya menginput data penggunaan psikotropika melalui SIPNAP lalu setelah data telah terinput data tersebut di import. Laporan meliputi laporan pemakaian narkotika untuk bulan bersangkutan (meliputi nomor urut, nama bahan/sediaan, satuan, persediaan awal bulan). pasword dan username didapatkan setelah melakukan registrasi pada dinkes setempat (sipnap.binfar.depkes.go.id).

5. Pemusnahan Psikotropika

dan atau tidak dapat digunakan dalam proses produksi, kedaluarsa atau tidak memenuhi syarat untuk digunakan pada pelayanan kesehatan dan untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Pemusnahan psikotropika dilakukan dengan pembuatan berita acara yang sekurang-kurangnya memuat tempat dan waktu pemusnahan; nama pemegang izin khusus; nama, jenis, dan jumlah psikotropika yang dimusnahkan; cara pemusnahan; tanda tangan dan identitas lengkap penanggung jawab apotek dan saksi-saksi pemusnahan.

2.8 Pengelolaan Sumber Daya

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 apotek, Apoteker senantiasa harus memiliki kemampuan menyediakan dan memberikan pelayanan yang baik, mengambil keputusan yang tepat, mampu berkomunikasi antar profesi, menetapkan diri sebagai pemimpin dalam situasi multidisiplin, kemampuan mengelola SDM secara efektif, selalu belajar sepanjang karier dan membantu memberi pendidikan dan memberi peluang untuk meningkatkan pengetahuan.

2. Keuangan

Laporan keuangan yang biasa dibuat di apotek adalah (Umar, M., 2011):

a. Laporan Laba-Rugi yaitu laporan yang menggambarkan tentang aliran pendapatan dan biaya operasional yang dikeluarkan selama periode waktu tertentu.

c. Laporan Aliran Kas yaitu laporan yang menggambarkan tentang aliran kas yang masuk dan keluar pada periode tertentu.

3. Administrasi

Dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di apotek, perlu dilaksanakan kegiatan administrasi yang meliputi (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2004):

a. Administrasi umum

Pencatatan, pengarsipan, pelaporan narkotika, psikotropika dan dokumentasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Administrasi pelayanan

Pengarsipan resep, pengarsipan catatan pengobatan pasien, pengarsipan hasil monitoring penggunaan obat.

Hal lain yang harus diperhatikan dalam pengelolaan apotek adalah (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 1993) :

1. Apoteker berkewajiban menyediakan, menyimpan dan menyerahkan perbekalan farmasi yang bermutu baik dan keabsahannya terjamin. 2. Obat dan perbekalan farmasi lainnya yang karena suatu hal tidak dapat

digunakan atau dilarang digunakan, harus dimusnahkan dengan cara dibakar atau ditanam atau dengan cara lain yang ditetapkan.

2.9 Peranan Tenaga Teknis Kefarmasian di Apotek

Menurut PP 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian, Tenaga Tknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apotker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Mnengah Farmasi/Asisten Apoteker.

Bentuk pekerjaan kefarmasian yang wajib dilaksanakan oleh seorang Tenaga Teknis Kefarmasian (menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1332/MENKES/X/2002 adalah sebagai berikut:

1. Melayani resep dokter sesuai dengan tanggung jawab dan standart profesinya.

2. Memberi informasi yang berkaitan dengan penggunaan/pemakaian obat.

3. Menghormati hak pasien dan menjaga kerahasiaan idntitas serta data kesehatan pasien.

4. Melakukan pengelolaan apotek.

5. Pelayanan informasi mengenai sediaan farmasi.

2.10 Penggolongan Obat Menurut Undang – Undang

Untuk menjaga keamanan penggunaan obat oleh masyarakat, maka pemerintah menggolongkan obat menjadi beberapa bagian, yaitu:

2.10.1 Obat Bebas

Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Tanda khusus pada kemasan dan etiket obat bebas adalah lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Contoh : Parasetamol (Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2006).

Gambar 2.1 Penandaan Obat Bebas

2.10.2 Obat Bebas Terbatas

Gambar 2.2 Penandaan Obat Bebas Terbatas

Tanda peringatan selalu tercantum pada kemasan obat bebas terbatas, berupa empat persegi panjang berwarna hitam berukuran panjang 5 (lima) centimeter, lebar 2 (dua) centimeter dan memuat pemberitahuan berwarna putih sebagai berikut (Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2006) :

Gambar 2.3 Tanda Peringatan pada Obat Bebas Terbatas

2.10.3 Obat Keras dan Obat Psikotropika

Obat keras adalah obat yang hanya dapat dibeli di apotek dengan resep dokter. Tanda khusus pada kemasan dan etiket adalah huruf K dalam lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam. Contoh : Asam Mefenamat. Obat psikotropika adalah obat keras baik alamiah maupun sintetis bukan narkotik, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Contoh : Diazepam, Phenobarbital (Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2006).

Gambar 2.4 Penandaan Obat Keras

Menurut UU No.5 Tahun 1997 psikotopika digolongkan menjadi (Presiden Republik Indonesia, 1997):

mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh: etisiklidina, tenosiklidina, dan metilendioksi metilamfetamin (MDMA). 2. Psikotropika golongan II adalah psikotropika yang berkhasiat

pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh: amfetamin, deksamfetamin, metamfetamin, dan fensiklidin.

3. Psikotropika golongan III adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh: amobarbital, pentabarbital, dan siklobarbital.

4. Psikotropika golongan IV adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh: diazepam, estazolam, etilamfetamin, alprazolam.

2.10. 4 Obat Narkotika

Obat narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan. Contoh : Morfin, Petidin (Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2006). Obat narkotika ditandai dengan simbol palang medali atau palang swastika.

Gambar 2.5 Penandaan Obat Narkotika

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: kokain, opium, heroin, dan ganja.

2. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: fentanil, metadon, morfin, dan petidin. 3. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat

pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh: etilmorfina kodein, dan norkodeina.

2.10.5 Obat Wajib Apotek

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 347/MENKES/SK/VII/1990 tentang Obat Wajib Apotek, menerangkan bahwa obat wajib apotek (OWA) adalah obat keras yang dapat diserahkan tanpa resep dokter oleh apoteker kepada pasien di apotek. Peraturan

1. Tidak di kontra indikasikan pada wanita hamil, anak dibawah usia 2 tahun, dan orang tua diatas 65 tahun.

3. Penggunaan tidak memerlukan cara dan atau alat khusus yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan.

4. Penggunaannya diperlukan untuk penyakit yang prevalensinya tinggi di Indonesia.

5. Obat dimaksud memiliki rasio khasiat keamanan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk pengobatan sendiri

Dalam melayani pasien yang memerlukan OWA, Apoteker di apotek diwajibkan untuk (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 1993b) :

1. Memenuhi ketentuan dan batasan tiap jenis obat per pasien yang disebutkan dalam OWA yang bersangkutan.

2. Membuat catatan pasien serta obat yang telah diserahkan.

3. Memberikan informasi, meliputi dosis dan aturan pakainya, kontra indikasi, efek samping dan lain-lain yang perlu diperhatikan oleh pasien.

2.10.6 Obat Generik

Obat generik adalah obat dengan nama resmi Internasional Non Proprietary Name (INN) yang ditetapkan dalam Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya untuk zat berkhasiat yang dikandungnya (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2010).

BAB III

TINJAUAN KHUSUS

3.1 Sejarah PT. Kimia Farma (Persero), Tbk

Kimia Farma adalah perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda tahun 1817. Nama perusahaan ini pada awalnya adalah NV Chemicalien Handle Rathkamp & Co. Berdasarkan kebijaksanaan nasionalisasi atas eks perusahaan Belanda di masa awal kemerdekaan, pada tahun 1958, Pemerintah Republik Indonesia melakukan peleburan sejumlah perusahaan farmasi menjadi PNF (Perusahaan Negara Farmasi) Bhinneka Kimia Farma. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1971, bentuk badan hukum PNF diubah menjadi Persero Terbatas, sehingga nama perusahaan berubah menjadi PT. Kimia Farma (Persero) (Kimia Farma, 2012).

PT. Kimia Farma (Persero) pada saat itu bergerak dalam bidang usaha (Tim PKPA PT. Kimia Farma Apotek, 2012):

a. Industri farmasi

b. Industri kimia dan makanan kesehatan c. Perkebunan obat

d. Pertambangan farmasi dan kimia

e. Perdagangan farmasi, kimia dan ekspor-impor.

Pada tanggal 4 Juli 2001, PT Kimia Farma (Persero) kembali mengubah statusnya menjadi perusahaan publik yaitu PT. Kimia Farma (Persero) Tbk. Bersamaan dengan perubahan tersebut, PT. Kimia Farma telah dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (sekarang kedua bursa telah merger dan kini bernama Bursa Efek Indonesia) (Kimia Farma, 2012).

3.2 Visi dan Misi PT. Kimia Farma (Persero) Tbk 3.2.1 Visi

Menjadi korporasi bidang kesehatan terintegrasi dan mampu menghasilkan pertumbuhan nilai yang berkesinambungan melalui konfigurasi dan koordinasi bisnis yang sinergis.

3.2.2 Misi

Menghasilkan pertumbuhan nilai korporasi melalui usaha di bidang-bidang:

a. Industri kimia dan farmasi dengan basis penelitian dan pengembangan produk yang inovatif.

b. Perdagangan dan jaringan distribusi.

c. Pelayanan kesehatan yang berbasis jaringan retail farmasi dan jaringan pelayanan kesehatan lainnya.

d. Pengelolaan aset-aset yang dikaitkan dengan pengembangan usaha perusahaan (Kimia Farma, 2012).

3.3 PT. Kimia Farma Apotek

PT Kimia Farma Apotek merupakan anak perusahaan yang dibentuk oleh PT. Kimia Farma Tbk., untuk mengelola apotek-apotek milik perusahaan yang ada. PT. Kimia Farma Apotek yang dahulu terkoordinasi dalam Unit Apotek Daerah (UAD) sejak bulan Juli tahun 2004 dibuat dalam orientasi Bisnis Manager (BM) dan Apotek pelayanan sebagai hasil restrukturisasi organisasi yang dilakukan. Manajemen PT. Kimia Farma Apotek melakukan perubahan struktur (restrukturisasi) organisasi dan sistem pengelolaan SDM dengan pendekatan efisiensi, produktivitas, kompetensi dan komitmen dalam rangka mengantisipasi perubahan yang ada.

apotek dari seluruh Indonesia. Penambahan jumlah apotek yang terus dikembangkan merupakan bagian dari strategi perusahaan dalam memanfaatkan momentum pasar bebas, dimana pihak yang memiliki jaringan luas seperti Kimia Farma akan diuntungkan. Apotek Kimia Farma melayani beberapa jenis pelayanan, yaitu penjualan langsung, pelayanan resep dokter, penyediaan, pelayanan praktik dokter, optik, dan pelayanan swalayan farmasi, seta pusat pelayanan informasi obat.

Salah satu perubahan yang dilakukan adalah dengan mengubah persepsi dan citra lama tentang kimia farma. Dengan konsep baru bahwa setiap apotek kima farma bukan lagi terbatas sebagai gerai untuk jual obat, tetapi menjadi pusat pelayanan kesehatan yang didukung oleh berbagai aktivitas penunjang seperti laboratorium klinik, optik, praktik dokter, dan gerai untuk obat-obatan tradisional indonesia. Perubahan yang dilakukan secara fisik antara lain dengan memperbarui penampilan eksterior dan interior dari apotek kimia farma yang tersebar di seluruh Indonesia. Bersamaan itu diciptakan pula budaya baru di lingkungan setiap apotek untuk lebih berorientasi kepada pelayanan konsumen, dimana setiap Apotek Kimia Farma haruslah mampu memberikan servis yang baik, menyediakan obat yang baik dan lengkap, berikut pelayanan yang cepat dan terasa nyaman.

(Persero) Tbk, yaitu matahari dengan jenis huruf italic seperti dapat dilihat pada gambar 3.1.

Gambar 3.1 Logo Kimia Farma

A. Pengertian

Maksud dari simbol matahari tersebut adalah :

1. Paradigma baru, mata hari terbit adalah tanda memasuki babak baru kehidupan yang lebih baik

2. Optimis, matahari memiliki cahaya sebagai sumber energi, cahaya tersebut adalah penggambaran optimisme Kimia Farma dalam menjalankan bisnisnya

3. Komitmen, matahari selalu terbit dari timur dan tenggelam dari arah barat secara teratur dan terus menerus memiliki makna adanya komitmen dan konsistensi dalam menjalankan segala tugas yang diemban oleh Kimia Farma dalam bidang farmasi dan kesehatan

4. Sumber energi, matahari sumber energi bagi kehidupan dan Kimia Farma baru memposisikan dirinya sebagai sumber energi bagi kesehatan masyarakat.

5. Semangat yang abadi, warna orange berarti semangat, warna biru berarti keabadian. Harmonisasi antara kedua warna tersebut menjadi satu makna yaitu semangat yang abadi.

B. Jenis Hurup

C. Sifat Hurup

1. Kokoh, memperlihatkan Kimia Farma sebagai perusahaan terbesar dalam bidang farmasi yang memiliki bisnis hulu hilir dan merupakan perusahaan farmasi pertama yang dimiliki Indonesia.

2. Dinamis, dengan jenis huruf Italic, memperlihatkan kedinamisan dan optimisme

3. Bersahabat, dengan jenis huruf kecil dan lengkung, memperlihatkan keramahan Kimia Farma dalam melayani konsumennya dalam konsep apotek jaringan. Konsep apotek jaringan sendiri telah di canangkan pada tahun 1998 yang artinya sudah kurang lebih 14 tahun kebijakan itu diberlakukan untuk menjadikan beberapa apotek bergabung ke dalam grup yang akhirnya diharapkan menjadi suatu jaringan apotek yang kuat.

3.4 Apotek Kimia Farma Cipacing

Apotek KF (Kimia Farma) Cipapcing merupakan salah satu apotek pelayanan yang tergabung dalam unit Business Manager Bandung. Apotek ini didirikan dengan aspek legal berupa SIPA (Surat Izin Pengelolaan Apotek) dan SIA (Surat Izin Apotek) yang dikeluarkan oleh suku dinas kesehatan Kabupaten Sumedang. Apotek Kimia Farma Cipacing berdiri dengan SIPA 445.9/2180/23/Dinkes/Apt/VIII/2014 atas nama Dilal Adlin Fadil, M. Farm., Apt.

3.4.1 Lokasi dan Tata Ruang Apotek