UJI DAYA HASIL LANJUTAN GALUR - GALUR HARAPAN

KEDELAI (Glycine max (L.) Merr.) BERDAYA HASIL TINGGI

SRI DEWI YULIANITA WARDOYO A24052437

DEPARTEMEN AGRONOMI DAN HORTIKULTURA

FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2009

RINGKASAN

SRI DEWI YULIANITA WARDOYO. Uji Daya Hasil Lanjutan Galur-Galur Harapan Kedelai (Glycine max (L.) Merr.) Berdaya Hasil Tinggi. (Dibimbing oleh TRIKOESOEMANINGTYAS dan DESTA WIRNAS)

Peningkatan produksi kedelai dapat dilakukan melalui program pemuliaan tanaman. Salah satu tahapan pemuliaan kedelai yaitu uji daya hasil lanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai keragaan karakter-karakter agronomi dari galur-galur harapan kedelai berdaya hasil tinggi dan memperoleh galur-galur harapan berdaya hasil tinggi.

Penelitian ini dilakukan di Kebun Percobaan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian (BB-BIOGEN), Cimanggu-Bogor. Jenis tanah pada penelitian ini yaitu tanah Latosol dengan pH 4.2 dan Al-dd 1.95. Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari hingga Juni 2009. Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Kelompok Lengkap Teracak (RKLT) faktor tunggal. Perlakuan yang digunakan yaitu 15 galur harapan kedelai F10 (CP-2-4, CP-14-6, CS-50-2, GC-5-8, GC-13-7, GC-70-6, GC-74-7, PG-57-1, SC-21-5, SC-39-1, SC-53-1, SC-54-1, SC-56-3, SP-16-2, dan SP-30-4) serta empat varietas pembanding (Ceneng, Pangrango, Sibayak, dan Tanggamus). Setiap perlakuan diulang dua kali sehingga total keseluruhan terdapat 38 satuan petak percobaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan karakter umur berbunga, umur panen, tinggi tanaman, dan bobot 100 butir dari galur harapan F10, sedangkan jumlah cabang produktif, jumlah buku produktif, jumlah polong bernas, jumlah polong total, dan bobot biji per tanaman tidak berbeda nyata. Galur harapan F10 termasuk dalam kelompok umur dalam, berbatang pendek, bercabang sedikit 2-4 cabang, dan biji berukuran kecil.

Nilai ragam genetik tertinggi terdapat pada umur panen, sedangkan untuk nilai koefisien keragaman genetik tertinggi terdapat pada karakter bobot 100 butir. Secara keseluruhan karakter komponen hasil dan hasil memiliki nilai korelasi genetik antar karakter tidak berbeda nyata dan bernilai negatif. Korelasi fenotipik antara komponen hasil dan hasil untuk karakter jumlah polong bernas dan jumlah polong total sama-sama memiliki korelasi nyata dan searah dengan hasil.

Seleksi pada penelitian ini dilakukan berdasarkan bobot biji per petak. Seleksi dilakukan dengan memilih lima galur harapan yang memiliki nilai tengah untuk karakter bobot biji per petak lebih tinggi dari pembanding Pangrango yang merupakan pembanding yang memiliki nilai tengah tertinggi untuk karakter bobot biji per petak yaitu 779.6 gram/4 m2. Diperoleh lima galur yang menunjukkan nilai tengah untuk bobot biji per petak lebih tinggi dari bobot biji per petak pembanding Pangrango, yaitu CS-50-2, GC-74-7, CP-2-4, SC-21-5, dan SC-39-1. Galur-galur tersebut dapat dilanjutkan untuk uji multilokasi.

UJI DAYA HASIL LANJUTAN GALUR - GALUR HARAPAN

KEDELAI (Glycine max (L.) Merr.) BERDAYA HASIL TINGGI

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian pada Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor

SRI DEWI YULIANITA WARDOYO A24052437

DEPARTEMEN AGRONOMI DAN HORTIKULTURA

FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2009

Menyetujui, Dosen Pembimbing Pembimbing I Pembimbing II Dr. Ir. Trikoesoemaningtyas, MSc NIP. 19620102 199702 2 001 Dr. Desta Wirnas, SP. MS NIP. 19701228 200003 2 001 Mengetahui,

Plh Ketua Departemen Agronomi dan Hortikultura Fakultas Pertanian IPB

Prof. Dr. Ir. Slamet Susanto, MSc. NIP. 19610202 198601 1 001

Tanggal Lulus :

Judul : UJI DAYA HASIL LANJUTAN GALUR-GALUR HARAPAN

KEDELAI (Glycine max (L.) Merr) BERDAYA HASIL TINGGI Nama : SRI DEWI YULIANITA WARDOYO

RIWAYAT HIDUP

Sri Dewi Yulianita Wardoyo lahir di Indramayu, Jawa Barat pada tanggal 27 Juli 1986 sebagai anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Ir. Onggo Wardoyo dan Ibu Sri Linduyati.

Penulis telah menempuh masa studi dari taman kanak-kanak, sekolah dasar hingga menengah atas di Indramayu yaitu TK. Sejahtera Jatibarang lulus pada tahun 1993, SD Negeri 1 Jatibarang lulus pada tahun 1999, SLTP Negeri 1 Jatibarang lulus pada tahun 2002 dan SMA Negeri 1 Sindang-Indramayu lulus pada tahun 2005. Selanjutnya, pada tahun 2005 penulis melanjutkan pendidikan sarjana pertanian pada Mayor Agronomi dan Hortikultura, Departemen Agronomi dan Hortikultura, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI).

Selama menjadi mahasiswa penulis aktif berorganisasi yaitu tahun 2005-2006 menjadi anggota Music Agriculture X-pression (MAX), Faperta Photography Club (LENSA) tahun 2006-2007, Ikatan Keluarga Besar Indramayu (IKADA) tahun 2005-2009. Selain itu penulis juga pernah menjadi staf divisi Club Tanaman Hias dan Buah (CTHB) Himpunan Mahasiswa Agronomi dan Hortikultura (Himagron) IPB tahun 2008-2009 dan menjadi panitia Festival Tanaman (FESTA) XXIX tahun 2008. Penulis berkesempatan menjadi assisten praktikum MK. Dasar-dasar Pemuliaan Tanaman tahun 2009 serta menjadi peserta Lokakarya Nasional (”Akselerasi Industrialisasi Tepung Cassava Untuk Memperkokoh Ketahanan Pangan Nasional”) dan peserta BULOGVAGANZA (42 Tahun Bulog) tahun 2009.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Uji Daya Hasil Lanjutan Galur-Galur Harapan Kedelai (Glycine max (L.) Merr) Berdaya Hasil Tinggi”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang mulia kepada semua pihak yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Adapun ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Keluarga tercinta Bapak Onggo Wardoyo, Ibu Sri Linduyati, Kakak Sri Werdiningsih, Mas Tirman, dan Adik Bisma V. A. T yang selalu memberi doa tulus, semangat, dan motivasi serta Keluarga besar Sidik Amanat (Alm.) yang telah memberi bantuan materi serta kasih sayang yang tiada henti kepada penulis.

2. Dr. Ir. Trikoesoemaningtyas, MSc dan Dr. Desta Wirnas, SP. MS selaku dosen pembimbing skripsi atas bimbingan, kesabaran, serta dukungan semangat yang sangat berarti selama penelitian.

3. Prof. Dr. Ir. Bambang S. Purwoko, MSc selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan petuah bijak dan motivasi selama penulis menjalani kegiatan akademik.

4. Dr. Ir. Nurul Khumaida, MSi selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.

5. Staf pengajar dan Staf Komisi Pendidikan Departemen Agronomi dan Hortikultura, Fakultas Pertanian, IPB.

6. H. Wawan Gunawan dan pekerja kebun BB-BIOGEN yang telah membantu penulis selama penelitian di lapang.

7. Sahabatku Diah Ayu Ariani, Putri Utami, Ima Nurmaryati, Mutiara Yaumalika, Istiana, Era Kurniati, Putri Eka, dan Arie Eka Prasetia Rizki serta teman-teman Agronomi dan Hortikultura 42 yang penulis banggakan dan cintai. Kalian yang selalu mengingatkan penulis akan arti persahabatan.

8. Evrina Budiastuti, Dini Rizkyah, Novita Fardilawati, Purwati, Siti Marwiyah, Nurwanita, Assisten praktikum Dasar-Dasar Pemuliaan Tanaman tahun 2009, serta Warga Wisma Mega 2 (Dwi Endang Puspitasari, Estasia Paretta, Reny Fetimah Syahab, Yulianti Sri Rejeki, Isna Mariam, Iffah Fadhilah, Any Septiani, Laras Aryandini, Endah Ratna Puri, Gian Puspita Apriyana, dan Rika Kurnia).

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan hingga penulisan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan nilai tambah terhadap ilmu pengetahuan dan informasi sehingga bermanfaat bagi civitas akademik, masyarakat, serta pihak yang membutuhkan. Amin.

Bogor, September 2009

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL ... vi

DAFTAR GAMBAR ... vii

DAFTAR LAMPIRAN ... viii

PENDAHULUAN ... 1 Latar Belakang ... 1 Tujuan ... 3 Hipotesis ... 3 TINJAUAN PUSTAKA ... 4 Botani Kedelai ... 4

Syarat Tumbuh Kedelai ... 6

Pemuliaan Tanaman Kedelai ... 9

Uji Daya Hasil ... 10

BAHAN DAN METODE ... 12

Tempat dan Waktu Percobaan ... 12

Bahan dan Alat ... 12

Metode Percobaan ... 12

Pelaksanaan Percobaan ... 13

Pengamatan ... 13

Analisis Data ... 14

HASIL DAN PEMBAHASAN ... 17

Kondisi Umum ... 17

Keragaan Karakter Agronomi Galur Kedelai F10 ... 20

Keragaman Genetik Galur Kedelai F10 ... 32

Koefisien Korelasi Genetik dan Koefisien Korelasi Fenotipik ... 33

Seleksi Galur-Galur Terbaik Kedelai F10 ... 35

Deskripsi Lima Galur Terbaik Hasil Seleksi Berdasarkan Bobot Biji per Petak ... 36

KESIMPULAN DAN SARAN ... 42

Kesimpulan ... 42

Saran ... 42

DAFTAR PUSTAKA ... 43

DAFTAR TABEL

Nomor Halaman

1. Fase Pertumbuhan Vegetatif (V) dan Generatif (R) Tanaman

Kedelai ……… 7

2. Sidik Peragam dan Komponen Pendugaan

Ragam-Peragam ... 15

3. Rekapitulasi Sidik Ragam Beberapa Karakter dari Kedelai

F10 ………... 21

4. Rekapitulasi Nilai Tengah dan Kisaran Nilai Tengah

Beberapa Karakter dari 15 Galur Kedelai F10 ……... 23

5. Nilai Tengah Untuk Karakter Bobot Biji per Petak (g/4 m2), Populasi Saat Panen, dan Potensi Hasil per Ha (ton/ha) dari

15 Galur Kedelai F10 dan Pembanding Pangrango ……... 31

6. Nilai Komponen Ragam dan Koefisien Keragaman Genetik

Beberapa Karakter dari Galur Kedelai F10 ………... 32

7. Nilai Koefisien Korelasi Genetik dan Koefisien Korelasi Fenotipik Beberapa Karakter Komponen Hasil dengan Hasil

dari Galur Kedelai F10 ... 33

8. Koefisien Korelasi Pearson Antar Karakter pada Kedelai

F10... 34

9. Galur F10 Hasil Seleksi Berdasarkan Bobot Biji per Petak … 36

10. Deskripsi Lima Galur Terbaik Hasil Seleksi Berdasarkan

DAFTAR GAMBAR

Nomor Halaman

1. Benih yang Terserang Penyakit Cercospora kikuchii ………. 18

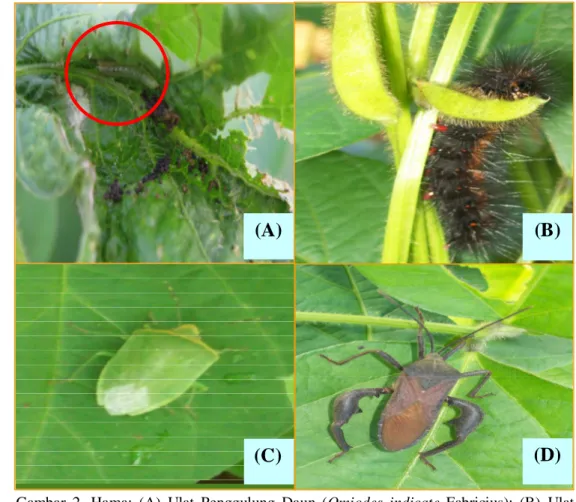

2. Hama ………... 19

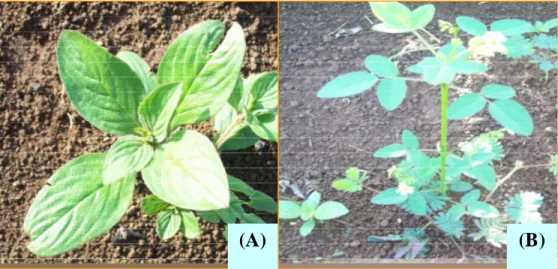

3. Gulma yang Terdapat di Lahan Pertanaman Kedelai ……….. 20

4. Gejala Akibat Infeksi Penyakit Virus Mosaik Kedelai ……… 20

5. Nilai Tengah Karakter Umur Berbunga pada 15 Galur F10

dan Pembanding Pangrango ……… 24

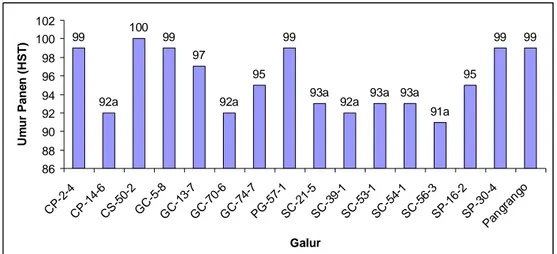

6. Nilai Tengah Karakter Umur Panen pada 15 Galur F10 dan

Pembanding Pangrango ………... 24

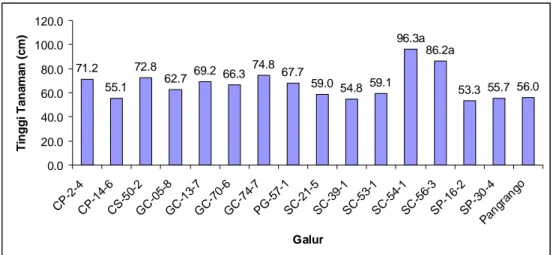

7. Nilai Tengah Karakter Tinggi Tanaman Saat Panen pada 15

Galur F10 dan Pembanding Pangrango ………... 25

8. Nilai Tengah Karakter Jumlah Cabang Produktif pada 15

Galur F10 dan Pembanding Pangrango ………... 27

9. Nilai Tengah Karakter Jumlah Buku Produktif pada 15 Galur

F10 dan Pembanding Pangrango ………. 27

10. Nilai Tengah Karakter Jumlah Polong Bernas pada 15 Galur

F10 dan Pembanding Pangrango ………. 28

11. Nilai Tengah Karakter Jumlah Polong Total pada 15 Galur

F10 dan Pembanding Pangrango ………. 28

12. Nilai Tengah Karakter Bobot 100 Butir pada 15 Galur F10

dan Pembanding Pangrango ……… 29

13. Nilai Tengah Karakter Bobot Biji per Tanaman pada 15

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Halaman

1. Sidik Ragam Beberapa Karakter Kedelai F10 ... 49

2. Nilai Ragam dalam Galur Untuk Karakter Tinggi Tanaman, Jumlah Cabang Produktif, dan Jumlah Buku Produktif dari 15

Galur Kedelai F10 dan Empat Varietas Pembanding ... 51

3. Nilai Ragam dalam Galur Untuk Karakter Jumlah Polong Bernas, Jumlah Polong Total, dan Bobot Biji per Tanaman dari 15 Galur Kedelai F10 dan Empat Varietas

Pembanding... 52

4. Bobot Biji per Petak (gr/4 m2) dari Empat Varietas

Pembanding ... 53

5. Deskripsi Varietas Pangrango (Pusat Penelitian dan

Pengembangan Tanaman Pangan, 2007) ... 54

6. Deskripsi Varietas Sibayak (Pusat Penelitian dan

Pengembangan Tanaman Pangan, 2007) ... 55

7. Deskripsi Varietas Slamet (Pusat Penelitian dan

Pengembangan Tanaman Pangan, 2007) ... 56

8. Deskripsi Varietas Tanggamus (Pusat Penelitian dan

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kedelai (Glycine max (L.) Merr.) merupakan tanaman pangan semusim terpenting di Indonesia selain padi dan jagung. Tanaman ini dapat dimanfaatkan menjadi produk olahan pangan seperti tempe, tahu dan kecap sebagai sumber utama protein nabati. Kandungan protein nabati kedelai sangat besar dengan kadar protein sekitar 30–40% (Nugraha et al., 2000). Selain sebagai sumber protein, makanan berbahan kedelai dapat dipakai sebagai penurun kolesterol darah yang dapat mencegah penyakit jantung. Kedelai juga berfungsi sebagai anti-oksidan dan dapat mencegah penyakit kanker (Departemen Pertanian, 2008). Hal ini menyebabkan pengembangan produksi dan mutu kedelai mendapatkan perhatian besar.

Berkembangnya industri pangan dan pakan berbahan baku kedelai yang disertai dengan pertumbuhan penduduk mengakibatkan permintaan kedelai di Indonesia meningkat (Swastika et al., 2007). Indonesia masih harus melakukan impor kedelai yang rata-rata mencapai sebesar 40% dari kebutuhan kedelai nasional. Kebutuhan kedelai tersebut meningkat dari tahun ke tahun, sedangkan produksi dalam negeri masih relatif rendah dan memiliki kecenderungan terus menurun (Plantus, 2008).

Perkiraan kebutuhan kedelai di Indonesia pada tahun 2009 yaitu mencapai 2,038,000 ton (Sudaryanto dan Swastika., 2007), sedangkan rata-rata produkitivitas kedelai dalam negeri diperkirakan sekitar 13.18 kuintal per ha dengan produksi sekitar 924,511 ton dan luas panen 701,392 ha. Hal ini mengakibatkan pemerintah harus melakukan impor untuk memenuhi kekurangan kebutuhan kedelai tersebut. Peningkatan volume impor terjadi pada tahun 2003 hingga 2006 sebesar 567,879 ton. Hingga kini produktivitas kedelai dalam negeri pada tahun 2008 hanya mencapai 13.13 kuintal per ha dengan produksi 775,707 ton dan luas panen 590,956 ha (Departemen Pertanian, 2009).

Menurut Subandi et al., (2007) produksi kedelai nasional ditentukan oleh areal tanam dan tingkat hasil per satuan luas atau produktivitas. Areal tanam dapat mencerminkan minat petani terhadap kedelai sedangkan produktivitas pertanaman kedelai ditentukan oleh kesesuaian lahan dan iklim. Produktivitas kedelai yang dicapai di Indonesia masih sekitar 50% dari potensi hasil genetik varietas yang dianjurkan. Faktor-faktor penyebab rendahnya produktivitas kedelai di lahan petani yaitu kondisi lingkungan di daerah tropik yang kurang mendukung sehingga pertumbuhan kedelai tidak sebaik tanaman kedelai di daerah subtropik, sebagian besar petani masih menganggap bahwa kedelai hanya sebagai tanaman sampingan (Adisarwanto et al., 2007), penggunaan benih bermutu rendah, waktu tanam tidak tepat, pengelolaan hara kurang optimal, pengendalian OPT kurang efektif dan pascapanen kurang optimal (Sudaryono et al., 2007).

Upaya peningkatan produksi kedelai nasional untuk mengurangi volume impor kedelai telah dilakukan oleh pemerintah melalui ekstensifikasi yaitu memperluas areal pertanaman kedelai di lahan kering dengan usaha tumpangsari di perkebunan dan intensifikasi yaitu penggunaan benih bermutu dari varietas unggul, pemberantasan hama-penyakit tanaman, perbaikan irigasi dan teknik budidaya serta pemupukan (Sumarno dan Adisarwanto, 2000). Peningkatkan produktivitas kedelai di Indonesia sangat membutuhkan ketersediaan varietas unggul yang berpotensi hasil tinggi dan responsif terhadap perbaikan kondisi lingkungan, serta memiliki sifat-sifat unggul lainnya (Arsyad, 2000).

Secara umum petani lebih meminati varietas kedelai dengan karakter yaitu berdaya hasil tinggi, berumur genjah sampai sedang (< 85 hari), ukuran biji sedang sampai besar (> 10 g/100 butir), kulit biji berwarna kuning sampai cokelat, tanaman tidak mudah rebah, tahan hama dan penyakit serta polong tidak mudah pecah (Subandi et al., 2007). Upaya untuk mendapatkan kedelai berdaya hasil tinggi dapat ditempuh melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Pemuliaan tanaman diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan potensi genetik tanaman sehingga didapatkan hasil yang lebih unggul dengan karakter yang sesuai menurut selera konsumen dan beradaptasi pada agroekosistem tertentu (Bahar dan Zen, 1993).

Kegiatan penelitian pemuliaan untuk memperoleh varietas kedelai unggul berdaya hasil tinggi telah berlangsung sejak tahun 2000 di Research Group on

Crop Improvement, Departemen Agronomi dan Hortikultura, Institut Pertanian

Bogor (Trikoesoemaningtyas, 2008). Kegiatan uji daya hasil lanjutan ini telah menghasilkan 15 galur harapan F10 dari hasil persilangan dialel yang menggunakan empat tetua yaitu Ceneng, Godek, Pangrango, dan Slamet. Galur-galur ini merupakan hasil seleksi, yang sebelumnya telah dilakukan uji daya hasil pendahuluan. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan galur harapan kedelai yang dapat dilepas sebagai varietas unggul dan berdaya hasil tinggi sehingga dapat meningkatkan produksi kedelai.

Tujuan Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Memperoleh informasi tentang keragaan karakter-karakter agronomi dari galur-galur harapan kedelai berdaya hasil tinggi.

2. Memperoleh galur kedelai berdaya hasil tinggi

Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah

1. Terdapat perbedaan keragaan karakter-karakter agronomi dari galur-galur harapan kedelai

2. Terdapat perbedaan daya hasil dari galur-galur harapan kedelai

3. Terdapat paling tidak satu galur harapan kedelai yang memiliki daya hasil lebih tinggi dari varietas pembanding

TINJAUAN PUSTAKA

Botani Kedelai

Kedelai diduga berasal dari daratan Cina pusat dan utara. Hal ini didasarkan pada penyebaran Glycine ussuriensis, spesies yang diduga sebagai tetua Glycine max. Penyebaran kedelai di kawasan Asia, khususnya Jepang, Indonesia, Filipina, Vietnam, Thailand, Malaysia, Birma, Nepal dan India dimulai sejak abad pertama setelah masehi sampai abad 15-16 (Adie dan Krisnawati, 2007). Kedelai telah dibudidayakan di pulau Jawa sejak abad 16 (Sumarno et al., 2000). Di Amerika Selatan dan Amerika Serikat, tanaman kedelai awalnya diusahakan sebagai tanaman penyubur tanah karena biomasa yang dihasilkan mudah mengalami dekomposisi dengan kandungan hara yang tinggi dan kemampuan tanaman mengikat nitrogen dari udara lewat proses simbiose dengan bakteri Rhizobium (Sumarno dan Manshuri, 2007).

Menurut Hermann (1962) dalam Adie dan Krisnawati (2007) terdapat tiga subgenus kedelai yaitu: (1) Glycine, (2) Bracteata dan (3) Soja. Subgenus Glycine merupakan tanaman tahunan, tersebar di Australia, Kepulauan Pasifik Selatan, Filipina, Taiwan, dan Cina bagian Tenggara serta memiliki kromosom 2n=40 atau 2n=80. Subgenus Bracteata juga dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak, tersebar di Afrika dan Asia Tenggara serta memiliki jumlah kromosom 2n=44. Subgenus Soja umumnya tanaman semusim. Terdapat dua spesies dari subgenus

Soja yaitu Glycine ussuriensis dan Glycine max. Glycine ussuriensis merupakan

tanaman semusim, batangnya menjalar, daun berukuran kecil dan berbentuk lancip, bunga berwarna ungu, biji keras berwarna hitam hingga cokelat tua.

Glycine ussuriensis lebih dikenal sebagai kedelai liar (wild soybean) sedangkan Glycine max juga merupakan tanaman semusim, warna bunga putih atau ungu,

dan memiliki ragam bentuk daun dan ukuran biji.

Karakterisitk kedelai yang dibudidayakan (Glycine max (L.) Merr.) di Indonesia merupakan tanaman semusim, tinggi tanaman sekitar 40-90 cm, bercabang, memiliki daun tunggal dan daun trifoliat, terdapat bulu tidak terlalu padat pada daun dan polong, umur tanaman antara 72-90 hari (Adie dan Krisnawati, 2007).

Taksonomi kedelai adalah sebagai berikut Divisi : Spermatophyta Kelas : Dicotyledoneae Ordo : Rosales Famili : Leguminosae Genus : Glycine

Spesies : Glycine max (L.) Merr.

Bunga kedelai termasuk bunga sempurna yaitu setiap bunga mempunyai alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Penyerbukan terjadi pada saat bunga masih tertutup (kleistogamus) sehingga kemungkinan penyerbukan silang alami sangat kecil. Bunga terletak pada ruas-ruas batang, berwarna ungu atau putih (Hidajat, 1985). Tidak semua bunga dapat menjadi polong walaupun telah terjadi penyerbukan secara sempurna. Sekitar 60% bunga rontok sebelum membentuk polong. Buah kedelai berbentuk polong. Setiap tanaman mampu menghasilkan 100 – 250 polong. Polong kedelai berbulu. Selama proses pematangan buah, polong yang mula-mula berwarna hijau akan berubah menjadi kuning kecoklatan (Wikipedia, 2008).

Pola pertumbuhan kedelai berdasarkan pertumbuhan batang dan bunga yang dibedakan menjadi determinate dan indeterminate. Pola pertumbuhan determinate dicirikan dengan pertumbuhan vegetatif berhenti setelah fase berbunga, sedangkan tipe indeterminate, pertumbuhan vegetatif berlanjut setelah berbunga. Pola pertumbuhan di antara kedua tipe tersebut disebut semi-determinate. Varietas kedelai yang ada di Indonesia pada umumnya bertipe tumbuh determinate (Adie dan Krisnawati, 2007).

Kedalaman perakaran kedelai dapat mencapai 2 m, sedangkan penyebaran ke samping hingga 1.5 m. Akar kedelai memiliki bagian berbentuk benjolan yang disebut bintil akar. Bintil akar merupakan bentuk simbiosis kedelai dengan bakteri

Rhizobium japonicum yang mampu mengikat gas nitrogen bebas dari udara

Fase pertumbuhan tanaman kedelai dibagi dalam dua fase (stadia) yaitu fase vegetatif dan fase generatif (reproduktif) (Tabel 1). Fase vegetatif (V) diawali pada saat tanaman muncul dari tanah dan kotiledon belum membuka hingga terbentuknya organ reproduktif yaitu bunga. Fase reproduktif (R) dikelompokkan ke dalam tiga fase yaitu fase pembungaan, pembentukan polong dan pematangan biji (Adie dan Krisnawati, 2007).

Syarat Tumbuh Kedelai

Agroekosistem usahatani kedelai di Indonesia cukup beragam, baik berdasarkan jenis atau tipe lahan, iklim dan musim, serta pola dan sistem tanam. Berdasarkan tipe lahan, kedelai ditanam pada lahan sawah, lahan kering, dan lahan bukaan baru. Berdasarkan musim tanam, kedelai ditanam pada musim kemarau dan musim hujan. Pola atau pergiliran tanaman dan sistem tanam juga bervariasi tergantung kepada kondisi dan kebiasaan petani di wilayah setempat (Arsyad, 2000).

Tanaman kedelai umumnya dibudidayakan di lahan sawah pada musim kemarau dan di lahan kering pada musim hujan. Di lahan sawah irigasi terbatas atau lahan sawah tadah hujan, kedelai ditanam setelah panen padi pertama (Musim Kemarau I/MK I: Maret-April) dalam pola tanam padi-kedelai-kedelai dan padi-kedelai-palawija. Di lahan sawah irigasi, kedelai ditanam setelah panen padi kedua (Musim Kemarau II/MK II: Juli/Agustus) dalam pola tanam padi-padi-kedelai (Arsyad et al., 2007). Sebagian besar areal pertanaman padi-padi-kedelai di Indonesia berada pada lahan sawah sekitar 60% dan lahan kering sekitar 40% (Subandi et al., 2007).

Akar tanaman kedelai lebih mudah berkembang pada tanah gembur yang mengandung liat berpasir dengan struktur tidak terlalu ringan. Kandungan bahan organik tanah yang cukup berguna untuk mendukung perkembangan Rhizobium sp., perbaikan drainase tanah, peningkatan kapasitas menyimpan kelembaban tanah, dan mempermudah pertumbuhan akar tanaman. Rhizobium sp. yang hidup pada akar dan bersimbiose dengan tanaman kedelai sangat penting bagi pertumbuhan kedelai. Rhizobium sp. pada umumnya memiliki persyaratan hidup yang sama dengan persyaratan tumbuh kedelai (Sumarno dan Manshuri, 2007).

Tabel 1. Fase Pertumbuhan Vegetatif (V) dan Generatif (R) Tanaman Kedelai

Kode Fase pertumbuhan Keterangan

Ve Pemunculan Kotiledon muncul

Vc Kotiledon Daun unifoliat berkembang

V1 Buku pertama Daun terurai penuh pada buku unifoliat

V2 Buku kedua Daun terbentuk penuh pada buku di atas buku unifoliat

V3 Buku ketiga Tiga buah buku pada batang utama dengan daun terurai penuh

Vn Buku ke-n n buah buku pada batang utama daun terurai penuh

R1 Mulai berbunga Bunga mekar pertama

R2 Berbunga penuh Bunga mekar pada buku teratas batang utama dengan daun terbuka penuh

R3 Pembentukan polong Muncul polong pada salah satu diantara 4 buku teratas pada batang utama dengan daun terbuka penuh

R4 Berpolong penuh Polong sudah berukuran 2 cm pada salah satu diantara 4 buku teratas pada batang utama dengan daun terbuka penuh

R5 Mulai berbiji Terbentuk biji dalam polong pada salah satu diantara 4 buku teratas pada batang utama dengan daun terbuka penuh

R6 Berbiji penuh Polong berisi satu biji hijau pada salah satu diantara 4 buku teratas pada batang utama dengan daun terbuka penuh

R7 Mulai matang Satu polong pada batang utama telah mencapai warna polong matang

R8 Matang penuh 95% polong telah mencapai warna matang (kuning kecoklatan)

Kedelai tumbuh baik pada tanah yang sedikit masam sampai mendekati netral, yaitu pada pH 5.5-7.0 dan pH optimal 6.0-6.5. Tanah masam yang mengandung Al tinggi, kadar lebih dari 20% menyebabkan terjadinya keracunan pada akar kedelai, sehingga akar tidak berkembang, tanaman tumbuh kerdil, daun berwarna kuning kecoklatan, dan tidak mampu membentuk polong serta perkembangan bakteri Rhizobium terhambat (Sumarno dan Manshuri, 2007). Beberapa varietas kedelai di Indonesia yang ada saat ini mempunyai batas kritis keracunan Al sekitar 1.33 me/100 g (Marwoto et al., 2006).

Faktor iklim yang menentukan pertumbuhan tanaman kedelai yaitu suhu, kelembaban udara, curah hujan, lama penyinaran dan intensitas penyinaran. Suhu yang sesuai bagi pertumbuhan tanaman kedelai antara 22-27 °C. Suhu yang tinggi berpengaruh buruk terhadap perkembangan polong dan biji, sedangkan suhu yang rendah dapat memperlambat pembungaan. Kelembaban udara yang optimal bagi tanaman kedelai yaitu 75-90% (Baharsjah et al, 1985; Sumarno dan Manshuri, 2007). Kebutuhan air pada tanaman kedelai berkisar 350-450 mm selama masa pertumbuhan (Adisarwanto, 2007).

Tanaman kedelai merupakan tanaman hari pendek. Tanaman hari pendek (short-day plants, SDPs), waktu pembungaan ditentukan oleh panjang hari yang lebih pendek daripada panjang hari maksimum kritis (bervariasi antar spesies dan varietas) (Gardner, et al., 1991). Kesesuaian tanaman kedelai terhadap panjang hari atau lama penyinaran sangat fleksibel, tergantung pada sifat varietas yang ditanam. Secara umum persyaratan panjang hari untuk pertumbuhan kedelai berkisar antara 11-16 jam, dan panjang hari optimal untuk memperoleh produktivitas tinggi adalah panjang hari 14-15 jam. Di Indonesia panjang hari pada dataran rendah (1-500 m dpl), dataran sedang (501-900 m dpl), dan dataran tinggi (901-1600 m dpl) relatif konstan dan sama, yaitu sekitar 12 jam. Secara geografis seluruh wilayah Indonesia sesuai untuk usahatani kedelai. Kedelai berbunga pada daerah subtropika saat umur tanaman sekitar 50 hari. Tanaman kedelai di Indonesia umumnya telah berbunga pada umur 25-40 hari (Sumarno dan Manshuri, 2007). Lama penyinaran juga mempengaruhi jumlah buku, tinggi tanaman, lama masa pembungaan, masa pembungaan sampai pembentukan polong, dan pertumbuhan polong sampai pematangan (Baharsjah et al, 1985).

Kedelai memerlukan penyinaran matahari secara penuh, tanpa naungan. Adanya naungan yang menahan sinar matahari sampai 20% masih dapat ditoleransi oleh tanaman kedelai, tetapi jika melebihi 20% tanaman mengalami etiolasi. Seluruh wilayah Indonesia pada ketinggian tempat 1 m hingga 1300 m dpl memiliki sinar matahari yang cukup untuk tanaman kedelai, terutama pada musim kemarau (Sumarno dan Manshuri, 2007). Naungan umumnya dapat menyebabkan tanaman mengalami peningkatan tinggi tajuk, umur panen lebih lambat, jumlah polong sedikit dan hasil biji rendah (Subagiyo, 2005). Tanaman kedelai, radiasi matahari optimum untuk fotosintesis maksimal adalah sebesar 0.3-0.8 kal/cm2/menit (Baharsjah et al, 1985).

Pemuliaan Tanaman Kedelai

Secara umum tujuan pemuliaan tanaman adalah untuk memperbaiki sifat-sifat tanaman baik sifat-sifat kualitatif maupun kuantitatif. Kegiatan pemuliaan diharapkan dapat menghasilkan tanaman yang lebih unggul dari varietas yang sudah ada. Langkah yang ditempuh pada pemuliaan tanaman menyerbuk sendiri pada dasarnya terdiri dari introduksi, seleksi, hibridisasi, seleksi setelah hibridisasi, evaluasi dan pengujian, serta pelepasan varietas (Makmur, 1992; Jumin, 2005; Sutjahjo et al., 2006).

Introduksi merupakan proses mendatangkan suatu kultivar tanaman ke suatu wilayah baru. Introduksi sangat penting untuk meningkatkan keragaman genotipe pada suatu daerah. Seleksi dapat berupa seleksi massa dan seleksi galur murni. Seleksi massa dilakukan dengan menggunakan suatu populasi yang ditanam pada suatu areal yang cukup luas. Tanaman dipilih atas dasar fenotipe, kemudian benih dipanen dan digabungkan menjadi satu tanpa dilakukan pengujian terhadap turunannya. Seleksi galur murni merupakan seleksi individu keturunan tanaman menyerbuk sendiri. Seleksi ini sudah dilakukan penilaian atau pengujian terhadap keturunan tanaman terpilih (Mangoendidjojo, 2003; Jumin, 2005).

Hibridisasi merupakan pengkombinasian gamet dari dua tetua atau persilangan dua tetua tanaman yang berbeda secara genetik (Sutjahjo et al., 2006). Adanya hibridisasi, dapat menggabungkan sifat dari sepasang atau lebih tetua

sehingga diperoleh tanaman yang mempunyai kombinasi sifat yang diharapkan dan lebih unggul dari varietas yang ada (Poespodarsono, 1988).

Seleksi setelah hibridisasi pada tanaman menyerbuk sendiri dapat dilakukan dengan seleksi pedigree, bulk, backcross, dan single seed descent (SSD). Pada seleksi pedigree, tanaman dengan kombinasi karakter yang dikehendaki diseleksi pada generasi F2, selanjutnya diseleksi lagi pada generasi berikutnya sampai mencapai kemurnian genetik, sedangkan seleksi bulk, seleksi ditunda sampai generasi selanjutnya setelah hibridisasi (biasanya F5 atau F6) yaitu setelah segregasi dianggap berakhir. Metode backcross dilaksanakan dengan persilangan antara F1 dengan salah satu tetuanya sedangkan SSD, individu tanaman terpilih dari suatu hasil persilangan pada generasi F2, selanjutnya ditanam satu biji satu keturunan sampai generasi F6 (Makmur, 1992; Mangoendidjojo, 2003).

Pemuliaan tanaman terus dilakukan untuk memperbaiki sifat-sifat penting, termasuk produktivitasnya. Kegiatan pemuliaan diharapkan dapat menghasilkan tanaman yang lebih unggul dari varietas yang sudah ada. Pemuliaan kedelai untuk mendapatkan varietas unggul pada dasarnya melalui tahapan yaitu pembentukan populasi dasar untuk bahan seleksi, pembentukan galur murni dan seleksi, pengujian daya hasil hingga pemurnian dan penyediaan benih. Kegiatan pemuliaan kedelai di Indonesia dapat dilakukan upaya rekombinasi gen-gen yang diinginkan melalui persilangan. Persentase keberhasilan persilangan tanaman kedelai yaitu sekitar 50-60% (Sumarno, 1985). Selain dengan persilangan, dalam memperoleh tanaman kedelai yang unggul dapat dilakukan pemuliaan mutasi kedelai yang dapat melengkapi metode pemuliaan konvensional (Ishak et al., 2000).

Uji Daya Hasil

Menentukan besarnya potensi hasil suatu galur harapan dapat dilakukan melalui suatu pengujian yaitu uji daya hasil. Uji daya hasil dilakukan terhadap galur-galur terbaik hasil seleksi pada generasi tertentu.

Menurut Sumarno et al., (2006) genotipe kedelai memiliki daya hasil tinggi apabila batangnya cukup tinggi dan jumlah polong per batang cukup

banyak dibandingkan varietas standar. Tinggi batang dan jumlah polong per batang dapat disarankan untuk digunakan sebagai kriteria seleksi hasil tinggi pada pemuliaan kedelai. Galur-galur harapan yang telah melalui tahap pengujian daya hasil (pendahuluan lanjutan dan multilokasi) dan menunjukan keragaan yang lebih unggul dibandingkan dengan varietas pembanding serta lebih stabil dapat diusulkan untuk dilepas sebagai varietas baru (Arsyad et al., 2007). Daya hasil merupakan kriteria pertama dan utama dalam seleksi varietas, meskipun hasil panen di lapang pada kenyataannya bervariasi di berbagai tempat (Sugito, 1994).

Beberapa tahapan pengujian daya hasil yaitu: uji daya hasil pendahuluan (UDHP), uji daya hasil lanjutan (UDHL) dan uji multi lokasi (UML). Pengujian tahap awal (Uji Daya Hasil Pendahuluan) diutamakan 50-60 galur homozigot di lokasi yang terbatas (1-2 lokasi). Pada musim berikutnya, pengujian daya hasil lanjutan, diuji 15-20 galur di 4-5 lokasi. Selanjutnya, dalam uji multilokasi, diuji 8-10 galur di 10-12 lokasi selama dua musim tanam. Ukuran petak percobaan pada pengujian daya hasil pendahuluan lebih kecil (6-8 m2) dan pada pengujian daya hasil lanjutan dan uji multilokasi lebih besar (10-15 m2) (Arsyad et al., 2007).

Komponen produksi tanaman kedelai antara lain jumlah buku subur, jumlah biji per polong, persentase biji gugur dan berat biji (Poespodarsono, 1988). Pengelompokan ukuran biji kedelai berbeda antarnegara, di Indonesia kedelai dikelompokkan berukuran kecil (<10 g/100 biji), sedang (10-12 g/100 biji), dan besar (berat>14 g/100 biji). Di Jepang dan Amerika biji kedelai berukuran besar jika memiliki berat 30 g/100 biji (Adie dan Krisnawati, 2007). Menurut Hidajat (1985) bobot 100 butir untuk kedelai yang berbiji kecil antara 7-10 gram, berbiji sedang (11-13 gram), dan berbiji besar (>13 gram).

BAHAN DAN METODE

Tempat dan Waktu Percobaan

Penelitian ini dilaksanakan di Kebun Percobaan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian (BB-BIOGEN), Cimanggu, Bogor. Jenis tanah pada penelitian ini yaitu tanah Latosol dengan pH 4.2 dan Al-dd 1.95. Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari hingga Juni 2009.

Bahan dan Alat

Bahan tanaman yang digunakan meliputi 15 galur harapan kedelai yaitu CP-2-4, CP-14-6, CS-50-2, GC-5-8, GC-13-7, GC-70-6, GC-74-7, PG-57-1, SC-21-5, SC-39-1, SC-53-1, SC-54-1, SC-56-3, SP-16-2, SP-30-4, dan empat varietas kedelai yaitu Ceneng, Pangrango, Sibayak dan Tanggamus yang digunakan sebagai pembanding. Sarana produksi pertanian yang digunakan yaitu pupuk Urea 50 kg/ha, SP-36 100 kg/ha, KCl 100 kg/ha, pupuk kandang 3 ton/ha, inokulan

rhizobium dengan dosis 250 g/40 kg benih/ha, karbofuran 3G 2 kg/ha, dan

dekametrin 2.5 EC 1 cc/l.

Metode Percobaan

Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Kelompok Lengkap Teracak (RKLT). Perlakuan yang digunakan yaitu 15 galur harapan kedelai dan empat varietas pembanding. Setiap perlakuan diulang sebanyak dua kali, sehingga total keseluruhan menjadi 38 satuan petak percobaan. Menurut Steel and Torrie (1993) model rancangan yang sesuai adalah

Yij = µ + i + j + ij Keterangan :

Yij = respon perlakuan galur ke-i, ulangan ke-j. µ = rataan umum.

i = pengaruh galur ke-i.

j = pengaruh ulangan ke-j

Pelaksanaan Percobaan

Kegiatan persiapan dan pengolahan lahan dilakukan satu bulan sebelum penanaman kemudian diberi pupuk kandang dengan dosis 3 ton/ha. Petak dibuat dengan ukuran 2 m x 2 m sebanyak 38 petak percobaan dan jarak antar petak yaitu 0.5 m.

Penanaman benih dilakukan sebanyak 2 butir per lubang pada kedalaman ± 5 cm. Benih ditanam dengan jarak tanam 30 cm x 15 cm. Pemberian karbofuran 3G dengan dosis 2 kg/ha dan inokulan Rhizobium dengan dosis 250 g/40 kg benih/ha dilakukan bersamaan dengan penanaman benih. Pemupukan Urea 50 kg/ha, SP-36 100 kg/ha dan KCl 100 kg/ha dilakukan pada saat tanam. Penyulaman dilakukan satu minggu setelah tanam (MST) dengan mengganti tanaman yang mati dengan benih baru.

Pemeliharaan tanaman kedelai berupa penyiangan gulma dilakukan sesuai kondisi lapang. Pengendalian hama dan penyakit tanaman dilakukan dengan penyemprotan pestisida satu minggu sekali. Pemanenan dilakukan jika 80% polong kedelai berwarna kuning kecoklatan atau daun telah gugur.

Pengamatan A. Pengamatan pada setiap petak meliputi

1. Daya berkecambah benih (%), yaitu persentase daya berkecambah benih saat 1 MST.

2. Populasi saat panen, yaitu jumlah tanaman yang dipanen per plot.

3. Umur berbunga (HST), yaitu pada saat 80% tanaman telah berbunga dalam satuan petak percobaan.

4. Umur panen (HST), yaitu pada saat 80% polong tanaman berwarna kuning kecoklatan atau daun telah gugur.

5. Bobot biji per petak (g/4 m2), yaitu hasil bobot total biji kering panen per petak.

6. Potensi hasil per ha (ton/ha), yaitu hasil bobot total per petak (g/4 m2) dikonversikan ke (ton/ha).

B. Pengamatan pada masing-masing contoh, yaitu dengan mengambil 10 tanaman contoh secara acak pada setiap ulangan. Semua pengamatan dilakukan pada saat panen. Peubah-peubah yang diamati pada penelitian ini antara lain

1. Tinggi tanaman saat panen (cm), yaitu tinggi tanaman dari pangkal batang tanaman sampai titik tumbuh.

2. Jumlah cabang produktif, yaitu jumlah cabang yang menghasilkan polong. 3. Jumlah buku produktif, yaitu jumlah buku yang memiliki polong.

4. Jumlah polong bernas, yaitu jumlah polong yang menghasilkan biji. 5. Jumlah polong total, yaitu jumlah polong keseluruhan yang dihasilkan. 6. Bobot 100 butir biji (gram), yaitu bobot 100 biji kering panen.

7. Bobot biji per tanaman (gram), yaitu bobot total biji kering panen per tanaman.

Analisis Data

Proses pengujian asumsi anova dilakukan sebelum menguji nilai tengah dari masing-masing perlakuan (uji lanjut). Hal ini dilakukan agar diperoleh kesimpulan yang valid. Tiga asumsi yang mendasari hal tersebut diantaranya yaitu galat percobaan memiliki ragam yang homogen, galat percobaan saling bebas, dan galat percobaan menyebar normal.

Data dianalisis dengan menggunakan sidik ragam (Tabel 2) dan apabila hasilnya berbeda nyata pada uji F dilanjutkan dengan uji Dunnett pada taraf 5%. Hubungan antar karakter dianalisis dengan menghitung nilai koefisien korelasi Pearson. Masing-masing nilai koefisien korelasi diuji pada taraf nyata 5% (Gomez dan Gomez, 1995). Nilai koefisien korelasi yang dihitung adalah koefisien korelasi genotip (rg) dan koefisien korelasi fenotip (rp), diduga dari nilai kuadrat

Tabel 2. Sidik Ragam-Peragam dan Komponen Pendugaan Ragam-Peragam E(KT) Sumber Keragaman Derajat Bebas Kuadrat Tengah x y xy Ulangan r – 1 Galur g – 1 KTG σ2ex + r σ2gx σ2ey + r σ2gy covex y + r covgxy

Galat (r – 1)(g – 1) KTE σ2ex σ2ey covexy

Cara pendugaan komponen ragam, peragam dan koefisien keragaman genetik (KKG) adalah:

Ragam fenotipik (σ2p) = (σ2e)/ r + σ2g Ragam genetik (σ2g) = (KTG – KTE)/ r Ragam lingkungan (σ2e) = KT galat = KTE Covp(xy) = (cove(xy))/ r + g covg(xy)

Covg(xy) = (KTG (xy) – KTE (xy))/r

Cove(xy) = KT galat(xy) = KTE (xy)

KKG (%) = ((σ2g)1/2/χ) X 100%

Koefisien korelasi genotipik dapat dihitung dengan menggunakan rumus: rG = (Covg(xy))/{(σ2g(x))(σ2g(y))}1/2

Keterangan:

Covg(xy) = peragam genotipik antara sifat x dan y

σ2g(x) = ragam genetik sifat x

σ2g(y) = ragam genetik sifat y

Koefisien korelasi fenotipik dapat dihitung dengan menggunakan rumus : rP = (Covp(xy))/{(σ2p(x))(σ2p(y))}1/2

Keterangan:

Covp(xy) = peragam fenotipik antara sifat x dan y

σ2p(x) = ragam fenotip sifat x

Rumus uji signifikasi dengan analog uji t-student untuk koefisien korelasi genetik dan fenotipik (Rachmawati, 2006):

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Umum

Tanah pada penelitian ini merupakan tanah masam dengan pH 4.2 dan Al-dd 1.95, sedangkan pH optimum untuk pertumbuhan kedelai adalah 6.8 (Ismail dan Effendi, 1985). Pengapuran tidak dilakukan karena pada musim tanam sebelumnya sudah dilakukan pengapuran. Menurut Duncan and Baligar (1990)

dalam Muhidin (2000) kedelai merupakan tanaman yang memiliki daya adaptasi

dan toleransi yang kuat terhadap kekurangan hara pada tanah masam. Hal ini terlihat pada pertanaman kedelai selama penelitian tidak menunjukkan gejala kekurangan hara akibat kemasaman tanah tersebut karena galur yang digunakan sebagian mempunyai tetua Slamet, varietas yang toleran tanah masam (Lampiran 7), disamping itu pada generasi awal, galur-galur ini diseleksi di lahan yang sama. Namun, tanah masam dapat mengakibatkan tanaman kedelai menjadi kerdil (Sumarno dan Manshuri, 2007). Varietas pembanding yang diuji memperlihatkan tinggi tanaman yang rendah daripada deskripsi varietas.

Fase pertumbuhan vegetatif populasi kedelai F10 dimulai dengan fase pemunculan kotiledon (Ve) yang ditandai dengan kotiledon muncul yaitu pada saat kedelai berumur 3-4 hari setelah tanam (HST). Fase kotiledon (Vc) yaitu ketika daun unifoliat berkembang terjadi pada saat kedelai berumur 4-7 HST. Pengamatan terhadap daya berkecambah benih dilakukan pada akhir fase kotiledon tersebut.

Galur-galur kedelai F10 memiliki daya berkecambah benih rata-rata sekitar 67.70%. Benih dikatakan bermutu apabila memiliki daya berkecambah benih minimal 80% (Harnowo et al., 2007). Daya berkecambah benih yang rendah tersebut disebabkan benih yang digunakan pada penelitian ini merupakan benih hasil panen bulan Juli 2008 yang tersimpan dalam ruang lembab. Menurut Sutopo (2002) benih tanaman pangan umumnya tidak tahan disimpan terlalu lama termasuk kedelai. Menurunnya persentase perkecambahan juga disebabkan oleh benih busuk atau damping off pada kecambah akibat patogen. Benih tersebut dalam kondisi yang kurang baik, terlihat dari bentuk fisik benih dan warna benih menjadi ungu akibat terserang penyakit Cercospora kikuchii (Gambar 1). Galur

yang memiliki daya berkecambah terendah yaitu SC-53-1 (39.58%), sedangkan galur yang memiliki daya berkecambah tertinggi yaitu GC-74-7 (89.59%).

Gambar 1. Benih yang Terserang Penyakit Cercospora kikuchii

Fase pertumbuhan reproduktif populasi kedelai F10 dimulai dengan fase R1 yaitu tanaman mulai berbunga ditandai dengan bunga mekar pertama kali yaitu pada saat kedelai berumur 32-38 HST. Pengamatan umur berbunga dilakukan pada saat 80% tanaman telah berbunga dalam satuan petak percobaan yaitu pada saat kedelai berumur 41-51 HST. Pemanenan dilakukan pada saat 80% polong tanaman setiap petak berwarna kuning kecoklatan atau daun telah gugur. Panen dilakukan sebanyak delapan kali yang disesuaikan dengan kondisi lapang yaitu pada saat tanaman berumur 88 HST, 91 HST, 93 HST, 95 HST, 98 HST, 100 HST, 102 HST dan 104 HST.

Secara umum hama yang menyerang pertanaman kedelai yaitu hama perusak daun diantaranya belalang (Oxya spp.), kumbang (Phaedonia inclusa Stall), ulat jengkal (Chrysodesixis chalcites) dan ulat penggulung daun (Omiodes

indicate Fabricius) (Gambar 2); hama perusak polong diantaranya ulat

helicoverpa (Helicoverpa (Heliothis) armigera Huebner), kepik polong (Riptortus

linearis Fabricius), dan kepik hijau (Nezara viridula Linnaeus) (Gambar 2); serta

lalat batang kacang (Melanagromyza sojae Zehntner) dan lalat pucuk kacang (Melanagromyza dolicostigma).

Hama perusak daun menyerang tanaman kedelai sejak tanaman berumur 1 MST, sedangkan hama perusak polong menyerang tanaman kedelai sejak tanaman berumur 7 MST. Serangan lalat batang kacang ditandai dengan lubang gerekan

oleh larva pada batang sehingga menyebabkan tanaman layu, mengering dan mati, sedangkan serangan lalat pucuk menyebabkan seluruh helai daun layu pada saat fase pembungaan. Serangga dewasa lalat batang dan lalat pucuk berupa lalat berwarna hitam dan bersayap transparan (Marwoto et al., 2006). Hama perusak polong, lalat batang dan lalat pucuk kedelai merupakan hama dengan intensitas serangan tertinggi selama penelitian.

Gulma yang tumbuh disekitar pertanaman kedelai yaitu Borreria alata,

Oxalis barilieri (Gambar 3), Eleusine indica, dan Mimosa pudica. Selain hama

dan gulma yang mengganggu pertumbuhan pertanaman kedelai, penyakit yang menyerang kedelai diantaranya virus mozaik kedelai (Gambar 4). Gejala yang ditunjukkan oleh virus mozaik kedelai yaitu daun berkerut atau keriting. Galur kedelai yang peka terhadap virus ini yaitu SP-30-4.

Gambar 2. Hama: (A) Ulat Penggulung Daun (Omiodes indicate Fabricius); (B) Ulat Helicoverpa (Helicoverpa (Heliothis) armigera Huebner); (C) Kepik Hijau (Nezara viridula Linnaeus); (D) Kepik Polong (Riptortus linearis Fabricius)

(A)

(B)

Gambar 3. Gulma yang Terdapat di Lahan Pertanaman Kedelai: (A) Borreria alata; (B) Oxalis barilieri

Gambar 4. Gejala Akibat Infeksi Penyakit Virus Mosaik Kedelai

Keragaan Karakter Agronomi Galur Kedelai F10

Karakter yang diamati pada penelitian ini terdiri dari umur berbunga, umur panen, tinggi tanaman, jumlah cabang produktif, jumlah buku produktif, jumlah polong bernas, jumlah polong total, bobot 100 butir (ukuran biji), dan bobot biji per tanaman. Berdasarkan uji normalitas (Kolmogorov-Smirnov) terhadap data karakter yang diamati dari 19 galur kedelai, diketahui bahwa semua data karakter memiliki galat percobaan yang menyebar normal kecuali karakter tinggi tanaman dan jumlah cabang produktif. Transformasi dilakukan dalam bentuk transformasi Log (X) untuk data karakter tinggi tanaman dan transformasi Akar-kuadrat (X+0.5)1/2 untuk data karakter jumlah cabang produktif (Tabel 3).

Hasil analisis sidik ragam beberapa karakter yang diamati dari 19 galur kedelai menunjukkan adanya perbedaan nyata pada taraf 1% yaitu pada karakter umur berbunga, umur panen, tinggi tanaman, dan bobot 100 butir, sedangkan jumlah cabang produktif, jumlah buku produktif, jumlah polong bernas, jumlah polong total, dan bobot biji per tanaman tidak berbeda nyata. Nilai karakter yang tidak berbeda nyata tersebut diduga karena nilai kuadrat tengah perlakuan yang cenderung mendekati dan lebih kecil daripada kuadrat tengah galat (Tabel 3). Hal ini mengakibatkan nilai Pr>F lebih besar dari 5% atau 1% (Lampiran 1) sehingga peluang untuk menerima hipotesis awal sangat besar yang berarti bahwa tidak terdapat perbedaan pengaruh perlakuan galur.

Tabel 3. Rekapitulasi Sidik Ragam Beberapa Karakter dari Kedelai F10

Karakter KTG KTE Fhitung

Umur Berbunga (HST) 14.234 0.737 19.32**

Umur Panen (HST) 24.295 2.850 8.52**

Tinggi Tanaman (cm)a 0.011 0.002 4.09**

Jumlah Cabang Produktifb 0.053 0.076 0.69 tn

Jumlah Buku Produktif 25.753 21.067 1.22 tn

Jumlah Polong Bernas 158.464 285.357 0.56 tn

Jumlah Polong Total 183.779 365.404 0.50 tn

Bobot 100 Butir (gram) 2.136 0.362 5.90**

Bobot Biji per Tanaman (gram) 3.681 8.341 0.44 tn

Keterangan: **=berbeda nyata pada taraf 1%; tn=tidak berbeda nyata; KTG=Kuadrat Tengah Galur; KTE=Kuadrat Tengah Galat; a=hasil transformasi Log (X); b=hasil transformasi Akar-kuadrat (X+0.5)1/2

Kuadrat tengah galat yang lebih tinggi daripada kuadrat tengah perlakuan disebabkan oleh pengaruh lingkungan yang tinggi yaitu curah hujan yang tinggi mengakibatkan tanaman rebah sehingga cabang tanaman menjadi patah dan polong menjadi busuk. Cabang tanaman yang seharusnya dalam kondisi utuh menjadi patah tersebut memungkinkan menjadi penyebab pengaruh perlakuan menjadi tidak berbeda nyata pada jumlah cabang produktif. Jumlah buku produktif diamati pada buku yang menghasilkan polong. Namun, sebagian besar buku-buku tanaman berpotensi menghasilkan polong menjadi tidak produktif karena polong rontok akibat tanaman rebah. Hal ini yang menyebabkan jumlah

buku produktif tidak berbeda nyata antar galur. Adanya hubungan sangat nyata dan searah antara jumlah buku produktif dengan jumlah polong bernas berakibat pengaruh perlakuan galur pada karakter jumlah polong bernas menunjukkan tidak berbeda nyata (Tabel 8).

Tidak adanya pengaruh nyata pada karakter polong bernas berakibat pengaruh perlakuan galur pada karakter jumlah polong total pun menjadi tidak berbeda nyata. Hal ini terlihat dengan adanya korelasi positif sangat nyata antara jumlah polong bernas dengan jumlah polong total. Begitu pula dengan jumlah polong total dan bobot biji per tanaman yang memiliki korelasi sangat nyata dan searah (Tabel 8).

Selain itu, faktor ulangan pada penelitian ini menyebabkan beberapa nilai karakter yang tidak berbeda nyata. Jumlah ulangan pada penelitian ini (2 ulangan) berpengaruh pada nilai kuadrat tengah galat menjadi tinggi (Lampiran 1). Faktor lain yang menyebabkan beberapa nilai karakter yang tidak berbeda nyata tersebut adalah faktor genetik. Galur F10 merupakan galur harapan yang seharusnya memiliki homogenitas tinggi. Namun, terlihat dari sebagian nilai ragam dalam galur pada karakter yang diamati cenderung tidak seragam (Lampiran 2 dan Lampiran 3). Hal ini berarti bahwa galur F10 yang diuji memiliki keragaman tinggi atau dapat dikatakan berhomogenitas rendah.

Karakter dari 15 galur kedelai yang diuji yang menunjukkan adanya perbedaan nyata pada uji F tersebut maka selanjutnya dilakukan uji Dunnett 5% terhadap pembanding yang memiliki bobot biji per petak tertinggi. Pangrango merupakan pembanding yang memiliki bobot biji per petak tertinggi dari varietas pembanding yang diuji yaitu 779.6 g/4 m2 (2.04 ton/ha) (Lampiran 4).

Umur Berbunga dan Umur Panen

Galur-galur kedelai generasi F10 memiliki nilai tengah untuk karakter umur berbunga yaitu 44 HST dengan kisaran antara 41-51 HST (Tabel 4). Galur SC-21-5, SC-39-1, SC-53-1, SC-54-1, dan SC-56-3 merupakan galur-galur yang memiliki nilai tengah terendah untuk karakter umur berbunga yaitu 41 HST, sedangkan galur yang memiliki nilai tengah tertinggi untuk karakter umur

berbunga yaitu galur CS-50-2 (51 HST). Pembanding Pangrango memiliki umur berbunga 45 HST (Gambar 5).

Umur berbunga pada penelitian ini lebih cepat daripada penelitian yang dilakukan oleh Budiastuti (2006). Pada populasi asalnya karakter umur berbunga berkisar antara 47-54 HST dengan nilai tengah 51 HST. Berdasarkan hasil uji Dunnett untuk karakter berbunga terdapat galur yang nyata lebih genjah dari Pangrango yaitu SC-21-5, SC-54-1, SC-56-3, SP-16-2 dengan nilai tengah masing-masing yang sama yaitu 41 HST (Gambar 5).

Tabel 4. Rekapitulasi Nilai Tengah dan Kisaran Nilai Tengah Beberapa Karakter dari 15 Galur Kedelai F10

15 Galur F10 Karakter

Nilai Tengah Kisaran

Umur Berbunga (HST) 44.0 41.0-51.0

Umur Panen (HST) 95.2 91.0-100.0

Tinggi Tanaman Saat Panen (cm) 66.9 53.3-96.3

Jumlah Cabang Produktif 3.3 2.6-4.1

Jumlah Buku Produktif 20.6 16.3-27.1

Jumlah Polong Bernas 66.7 57.3-85.8

Jumlah Polong Total 70.8 61.3-91.3

Bobot 100 Butir (gram) 7.7 6.2-9.1

Bobot Biji per Tanaman (gram) 10.1 7.4-12.4

Karakter umur panen dari 15 galur kedelai F10 yang diamati berkisar antara 91-100 HST dengan nilai tengah yaitu 95 HST (Tabel 4). Galur SC-56-3 merupakan galur yang memiliki nilai tengah terendah untuk karakter umur panen yaitu 91 HST, sedangkan galur yang memiliki nilai tengah tertinggi untuk karakter umur panen yaitu galur CS-50-2 (100 HST). Pembanding Pangrango memiliki umur panen 99 HST (Gambar 6).

Berdasarkan penelitian oleh Budiastuti (2006), populasi asal dari galur yang diuji memiliki nilai tengah untuk karakter umur panen berkisar antara 98-105 HST dengan nilai tengah 102 HST. Hal ini menunjukkan bahwa umur panen galur pada penelitian ini lebih rendah atau lebih genjah dibandingkan dengan

43 45 51

46 45 46 45 46

42 42 41a 41a 41a 46 45 41a 0 10 20 30 40 50 60 CP -2-4 C P-14-6 C S-50-2 GC -5-8 GC -1 3-7 GC -7 0-6 GC -7 4-7 PG -5 7-1 SC -2 1-5 SC -3 9-1 SC -5 3-1 SC -5 4-1 SC -5 6-3 S P-16-2 S P-30-4 Pan gran go Galur U m u r B e rb u n g a ( H S T )

populasi asalnya. Menurut Adie et al. (2007) galur kedelai F10 yang diuji merupakan tanaman kedelai berumur dalam karena mempunyai umur panen >85 hari.

Hasil uji Dunnett menunjukkan bahwa galur berumur panen nyata lebih genjah dari Pangrango yaitu SC-56-3 (91 HST), CP-14-6 (92 HST), GC-70-6 (92 HST), SC-39-1 (92 HST), SC-53-1 (93 HST), SC-54-1 (93 HST), dan SC-21-5 (93 HST) (Gambar 6).

Gambar 5. Nilai Tengah Karakter Umur Berbunga pada 15 Galur F10 dan Pembanding Pangrango. Keterangan: Angka yang diikuti huruf a menunjukkan berbeda nyata dengan pembanding Pangrango pada uji Dunnett 5%

99 100 99 97 95 99 95 99 99 91a 93a 93a 92a 93a 92a 92a 86 88 90 92 94 96 98 100 102 CP -2-4 CP -1 4-6 CS -5 0-2 GC -5-8 GC -1 3-7 GC -7 0-6 GC -7 4-7 PG -5 7-1 SC -2 1-5 SC -3 9-1 SC -5 3-1 SC -5 4-1 SC -5 6-3 S P-16-2 S P-30-4 Pang rang o Galur U m u r P a n e n ( H S T )

Gambar 6. Nilai Tengah Karakter Umur Panen pada 15 Galur F10 dan Pembanding Pangrango. Keterangan: Angka yang diikuti huruf a menunjukkan berbeda nyata dengan pembanding Pangrango pada uji Dunnett 5%

Tinggi Tanaman Saat Panen

Karakter tinggi tanaman saat panen galur-galur kedelai F10 berkisar antara 53.3 - 96.3 cm dengan nilai tengah 66.9 cm (Tabel 4). Nilai tengah tertinggi untuk tinggi tanaman terdapat pada galur SC-54-1 (96.3 cm), sedangkan nilai terendah untuk tinggi tanaman terdapat pada galur SP-16-2 (53.3 cm). Pembanding Pangrango memiliki tinggi tanaman yaitu 56.0 cm (Gambar 7).

Hasil penelitian Budiastuti (2006) menunjukkan bahwa tinggi tanaman populasi asal galur-galur ini berkisar antara 63.4-82.6 cm dengan nilai tengah 73.0 cm. Hal ini menunjukkan tinggi tanaman saat panen galur F10 lebih rendah daripada populasi asal galur-galur ini yang diuji oleh Budiastuti (2006).

Menurut Somaatmadja (1985) tipe kedelai yang ideal memiliki tinggi tanaman 75 cm. Terdapat galur yang mendekati tinggi ideal yaitu CP-2-4 (71.2 cm), CS-50-2 (72.8 cm), dan GC-74-7 (74.8 cm). Menurut deskripsi varietas kedelai, Pangrango memiliki tinggi tanaman ideal yaitu 65 cm (Lampiran 5). Beberapa galur yang memiliki tinggi tanaman mendekati tinggi ideal Pangrango yaitu GC-70-6 (66.3 cm), PG-57-1 (67.7 cm), GC-13-7 (69.2 cm), CP-02-4 (71.2 cm), CS-50-2 (72.8 cm) dan GC-74-7 (74.8 cm) (Gambar 7).

71.2 55.1 72.8 62.7 69.2 66.3 74.8 67.7 59.0 54.8 59.1 53.3 55.7 56.0 86.2a 96.3a 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 CP-2 -4 CP -1 4-6 CS -5 0-2 GC -0 5-8 GC -1 3-7 GC -7 0-6 GC -7 4-7 PG -5 7-1 SC -2 1-5 SC -3 9-1 SC -5 3-1 SC -5 4-1 SC -5 6-3 S P-16-2 S P-30-4 Pang rang o Galur T in g g i T a n a m a n ( c m )

Gambar 7. Nilai Tengah Karakter Tinggi Tanaman Saat Panen pada 15 Galur F10 dan Pembanding Pangrango. Keterangan: Angka yang diikuti huruf a menunjukkan berbeda nyata dengan pembanding Pangrango pada uji Dunnett 5%

Jumlah Cabang Produktif dan Jumlah Buku Produktif

Nilai tengah untuk karakter jumlah cabang produktif dari galur-galur F10 yang diuji berkisar antara 2.6-4.1 dengan nilai tengah 3.3 (Tabel 4). Pembanding Pangrango memiliki jumlah cabang produktif yaitu 3.2 cabang. Galur dengan nilai tengah terendah untuk karakter jumlah cabang produktif yaitu SC-54-1 (2.6 cabang), sedangkan galur dengan nilai tengah tertinggi yaitu SP-16-2 (4.1 cabang) (Gambar 8).

Galur-galur yang diuji pada penelitian ini memiliki jumlah cabang produktif yang lebih sedikit jika dibandingkan populasi asalnya (Budiastuti, 2006). Jumlah cabang produktif yang dievaluasi berkisar antara 4.3-7.0 dengan nilai tengah sebesar 5.6, sedangkan jumlah cabang pada galur yang diuji oleh Januarini (2007) memiliki nilai tengah yang berkisar antara 7.9-11.5 dengan nilai tengah 9.9.

Jumlah buku produktif pada generasi F10 memiliki jumlah buku produktif berkisar antara 16.3-27.1 dengan nilai tengah 20.6 (Tabel 4). Galur dengan nilai tengah terendah untuk karakter jumlah buku produktif yaitu GC-74-4 (16.3), sedangkan galur dengan nilai tengah tertinggi yaitu SC-56-3 (27.1). Pembanding Pangrango memiliki jumlah buku produktif yaitu 17.6 (Gambar 9).

Hasil penelitian Budiastuti (2006) melaporkan bahwa jumlah buku produktif berkisar antara 32.7-54.6 dengan nilai tengah 43.6. Hal ini menunjukkan bahwa galur yang diuji pada penelitian ini memiliki jumlah buku produktif lebih rendah. Jumlah buku yang rendah disebabkan oleh tinggi tanaman yang diuji termasuk kategori pendek. Meskipun tidak ada korelasi antara jumlah buku dengan tinggi tanaman, korelasi bernilai positif atau searah.

Faktor lain yang menyebabkan rendahnya jumlah buku produktif yaitu jumlah polong bernas dan jumlah polong total yang rendah. Sebagian besar buku-buku tanaman berpotensi menghasilkan polong menjadi tidak produktif dikarenakan polong terlepas dari buku-buku tersebut akibat tanaman rebah. Hal ini didukung dengan adanya korelasi sangat nyata dan searah antara jumlah buku produktif dengan jumlah polong bernas dan jumlah polong total (Tabel 8).

3.0 3.3 2.8 4.0 3.4 3.8 3.4 3.1 3.8 3.1 2.7 2.6 2.9 4.1 3.6 3.2 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 CP -2-4 CP -1 4-6 CS -5 0-2 GC -0 5-8 GC -1 3-7 GC -7 0-6 GC -7 4-7 PG -5 7-1 SC -2 1-5 SC -3 9-1 SC -5 3-1 SC -5 4-1 SC -5 6-3 S P-16-2 S P-30-4 Pang rang o Galur J u m la h C a b a n g P ro d u k ti f

Gambar 8. Nilai Tengah Karakter Jumlah Cabang Produktif pada 15 Galur F10 dan Pembanding Pangrango 19.4 16.8 21.9 20.1 21.3 20.2 16.3 22.0 21.6 17.4 17.7 23.4 27.1 23.6 20.7 17.6 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 CP -2-4 CP -1 4-6 CS -5 0-2 GC -0 5-8 GC -1 3-7 GC -7 0-6 GC -7 4-7 PG -5 7-1 SC -2 1-5 SC -3 9-1 SC -5 3-1 SC -5 4-1 SC -5 6-3 SP -1 6-2 SP -3 0-4 Pan gran go G alur J u m la h B u k u P ro d u k ti f

Gambar 9. Nilai Tengah Karakter Jumlah Buku Produktif pada 15 Galur F10 dan Pembanding Pangrango

Jumlah Polong Bernas dan Jumlah Polong Total

Karakter jumlah polong bernas yang diamati dari 15 galur F10 yaitu 66.7 dengan kisaran nilai tengah antara 57.3-85.8 (Tabel 4). Galur yang memiliki nilai tengah terendah untuk karakter jumlah polong bernas yaitu SC-39-1 (57.3), sedangkan galur yang memiliki nilai tengah tertinggi yaitu SP-16-2 (85.8). Pembanding Pangrango memiliki jumlah polong bernas yaitu 64.2 (Gambar 10) .

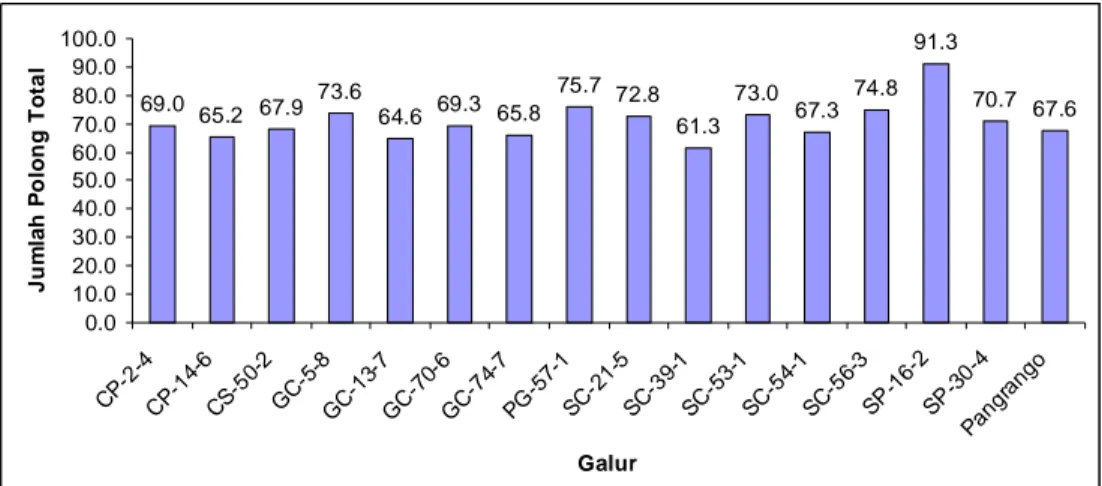

Dalam penelitian didapatkan hasil jumlah polong total pada galur yang diuji berkisar antara 61.3-91.3 dengan nilai tengah yaitu 70.8 (Tabel 4). Galur SC-39-1 merupakan galur yang memiliki nilai tengah terendah yaitu 61.3, sedangkan galur SP-16-2 merupakan galur yang memiliki nilai tengah tertinggi yaitu 91.3. Pembanding Pangrango memiliki jumlah polong total yaitu 67.6 (Gambar 11).

Jumlah polong bernas pada penelitian ini lebih sedikit jika dibandingkan dengan hasil penelitian oleh Budiastuti (2006) yang memiliki jumlah polong bernas berkisar antara 66.3-120.2 dengan nilai tengah 93.3, sedangkan Januarini (2007) dengan jumlah polong bernas yang dihasilkan sekitar 59.4-139.1 dengan nilai tengah 99.6. Jumlah polong total pada penelitian ini juga lebih sedikit jika dibandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Budiastuti (2006) yang memiliki jumlah polong total berkisar antara 70.4-127.5 dengan nilai tengah 99.0, sedangkan Januarini (2007) dengan jumlah polong total yang dihasilkan sekitar 63.9-165.1 dengan nilai tengah 121.9.

65.9 62.5 64.5 69.6 61.5 67.5 58.7 71.1 67.8 57.3 65.0 65.5 72.3 85.8 66.2 64.2 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 C P-2-4 C P-14-6 C S-50-2 GC -5-8 GC -1 3-7 GC -7 0-6 GC -7 4-7 PG -5 7-1 SC -2 1-5 SC -3 9-1 SC -5 3-1 SC -5 4-1 SC -5 6-3 SP -1 6-2 SP -3 0-4 Pang rang o Galur J u m la h P o lo n g B e rn a s

Gambar 10. Nilai Tengah Karakter Jumlah Polong Bernas pada 15 Galur F10 dan Pembanding Pangrango

69.0 65.2 67.9 73.6 64.6 69.3 65.8 75.7 72.8 61.3 73.0 67.3 74.8 91.3 70.7 67.6 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 C P-2-4 C P-14-6 C S-50-2 GC -5-8 GC -1 3-7 GC -7 0-6 GC -7 4-7 PG -5 7-1 SC -2 1-5 SC -3 9-1 SC -5 3-1 SC -5 4-1 SC -5 6-3 SP -1 6-2 SP -3 0-4 Pang rang o Galur J u m la h P o lo n g T o ta l

Gambar 11. Nilai Tengah Karakter Jumlah Polong Total pada 15 Galur F10 dan Pembanding Pangrango

Bobot 100 Butir dan Bobot Biji per Tanaman

Bobot 100 butir biji pada galur F10 berkisar antara 6.2-9.1 gram dengan nilai tengah yaitu 7.7 gram (Tabel 4). Menurut Adie et al. (2007) bobot 100 butir biji F10 tergolong dalam biji berukuran kecil (<10 gram/100 biji). Galur yang memiliki nilai tengah terendah untuk karakter bobot 100 butir yaitu CP-14-6 dan GC-70-6 (6.2 gram), sedangkan galur yang memiliki nilai tertinggi yaitu SC-39-1 (9.1 gram). Pembanding Pangrango memiliki bobot 100 butir yaitu 9.0 gram (Gambar 12). 8.6 8.7 8.4 7.3 7.3 7.5 7.9 9.1 9.0 7.5 8.2 9.0 7.0a 6.5a 6.2a 6.2a 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 C P-2-4 C P-14-6 C S-50-2 GC -5-8 GC -1 3-7 GC -7 0-6 GC -7 4-7 PG -5 7-1 SC -2 1-5 SC -3 9-1 SC -5 3-1 SC -5 4-1 SC -5 6-3 SP-1 6-2 SP-3 0-4 Pang rang o Galur B o b o t 1 0 0 B u ti r (g ra m )

Gambar 12. Nilai Tengah Karakter Bobot 100 Butir pada 15 Galur F10 dan Pembanding Pangrango. Keterangan: Angka yang diikuti huruf a menunjukkan berbeda nyata dengan pembanding Pangrango pada uji Dunnett 5%

Kisaran nilai tengah untuk karakter bobot biji per tanaman dari 15 galur F10 yang diamati yaitu berkisar antara 7.4-12.4 gram dengan nilai tengah 10.1 gram (Tabel 4). Galur dengan nilai tengah terendah untuk karakter bobot per tanaman yaitu CP-14-6 (7.4 gram), sedangkan galur dengan nilai tertinggi yaitu CP-2-4 (12.4 gram). Pembanding Pangrango memiliki bobot biji per tanaman yaitu 10.4 gram (Gambar 13).

Bobot biji per tanaman yang diuji penelitian lebih rendah dibandingkan hasil dari populasi asalnya. Budiastuti (2006) mendapatkan bobot biji per tanaman berkisar antara 9.0-15.4 gram dengan nilai tengah 12.2 gram, sedangkan Januarini (2007) bobot biji per tanaman berkisar antara 7.6-16.4 gram dengan nilai tengah 12.3 gram. Bobot biji yang rendah disebabkan oleh jumlah polong bernas dan kualitas biji yang rendah. Hal lain yang menyebabkan bobot biji rendah yaitu intensitas serangan hama perusak polong yang tinggi.

12.4 7.4 9.4 9.8 9.2 8.3 9.8 9.8 10.9 10.5 12.2 9.1 10.2 12.0 10.9 10.4 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 CP -2-4 CP -1 4-6 CS -5 0-2 GC -5-8 GC -1 3-7 GC -7 0-6 GC -7 4-7 PG -5 7-1 SC -2 1-5 SC -3 9-1 SC -5 3-1 SC -5 4-1 SC -5 6-3 SP -1 6-2 SP -3 0-4 Pang rang o Galur B o b o t B ij i p e r T a n a m a n ( g ra m )

Gambar 13. Nilai Tengah Karakter Bobot Biji per Tanaman pada 15 Galur F10 dan Pembanding Pangrango

Bobot Biji per Petak dan Potensi Hasil per Hektar

Rata-rata bobot biji per petak dari galur kedelai F10 yang diuji yaitu 800.8 g/4 m2 dengan kisaran 602.1-963.7 g/4 m2. Galur yang memiliki bobot biji per petak terendah adalah SC-53-1 (602.1 g/4 m2), sedangkan galur dengan bobot biji per petak tertinggi adalah CS-50-2 (963.7 g/4 m2). Pembanding Pangrango memiliki bobot per petak 779.6 g/4 m2. Beberapa galur yang memiliki nilai tengah lebih tinggi daripada Pangrango adalah CP-2-4 (918.5 g/4 m2), CS-50-2 (963.7 g/4 m2), GC-13-7 (794.6 g/4 m2), GC-70-6 (865.8 g/4 m2), GC-74-7 (952.8 g/4

m2), SC- 21-5 (915.9 g/4 m2), SC-39-1 (879.0 g/4 m2), dan SC-54-1 (790.5 g/4 m2) (Tabel 5).

Populasi saat panen diamati untuk menduga potensi hasil per ha. Nilai tengah populasi saat panen dari galur F10 berkisar antara 69.0-121.5 dengan nilai tengah 96.6. Nilai tengah terendah terdapat pada galur SC-53-1 (69.0), sedangkan tertinggi yaitu galur GC-13-7 (121.5). Pembanding Pangrango memiliki populasi saat panen yaitu 102.5. Galur yang memiliki nilai tengah lebih tinggi dari pembanding Pangrango yaitu CP-2-4 (117.5), CS-50-2 (109.0), GC-13-7 (121.5), GC-70-6 (117.5), GC-74-7 (107.5), SC-54-1 (111.0), SC-56-3 (115.0) (Tabel 5). Rendahnya populasi saat panen menandakan bahwa galur tersebut termasuk tanaman mudah rebah karena pada umumnya selain tanaman mati terserang lalat kacang, diakibatkan juga tanaman tidak tahan rebah.

Upaya peningkatan produksi kedelai nasional dapat ditempuh dengan cara peningkatan produktivitas yaitu dengan penggunaan varietas unggul. Hingga kini produktivitas kedelai nasional masih rendah yaitu hanya mencapai 1.29 ton/ha (Rachman et al., 2007). Menurut Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan (2007), varietas kedelai Pangrango merupakan varietas unggul nasional yang memiliki nilai tengah hasil 2.0 ton/ha (Lampiran 5). Nilai tengah potensi hasil per ha galur F10 yang diuji berkisar antara 1.77-3.18 ton/ha dengan nilai tengah 2.3 ton/ha. Galur dengan nilai tengah terendah yaitu SC-56-3 (1.77 to/ha), sedangkan galur dengan nilai tertinggi yaitu SC-21-5 (3.18 ton/ha). Pembanding Pangrango memiliki potensi hasil per ha yaitu 2.04 ton/ha. Sebagian besar galur yang diuji terlihat memiliki potensi hasil per ha lebih tinggi dari Pangrango, kecuali galur CP-14-6, GC-13-7, SC-54-1 dan SC-56-3 (Tabel 5).