80

3.1 Landasan Filosofis

Metode penelitian ini menggunakan landasan filosofis yang menggunakan alur penalaran dengan perspektif fenomenologis, seperti yang dikemukakan Bogdan (1984) yang menyatakan bahwa perspektif tersebut mengarahkan peneliti pada apa yang dicari dalam kegiatan penelitiannya, dan bagaimana melakukan kegiatan termasuk menginterpretasikan informasi yang tersedia, sehingga bisa menggambarkan realitas secara jelas, dan membantu untuk menemukan kebenaran. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa suatu peristiwa sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat disorot dari dimensi mengapa dan bagaimana (Brata, 2010 :74).

Penelitian dengan pendekatan fenomenologis berusaha untuk memahami makna dari pelbagai peristiwa dan interaksi manusia di dalam situasi khusus yang dihadapinya (Sutopo, 2002:25). Hal ini dapat dijelaskan bahwa pola pikir fenomenologis mengkaji makna subjek dari beragam perspektif yang merupakan realitas dari akumulasi pengalaman manusia dalam interaksi sosialnya. Meskipun perspektif fenomenologis pada akhirnya membetuk simpulan multiperspektif, penelitian ini dilandasi pula oleh paham positivisme karena ilmu pengetahuan

bersifat faktual, yang dapat diartikan bahwa simpulan multiperspektif dalam penelitian ini tidak boleh melebihi fakta.

Metode penelitian ini juga menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan informan kunci yang lebih menyesuaikan dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

3.2 Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif berupa analisis teks (textual analysis). Metode penelitian yang dimaksud digunakan untuk menjelaskan bagaimana ungkapan metaforis dalam teks perumpamaan dalam Injil Lukas diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Analisis komparatif yang didasarkan pada model komparatif (TSu - TSa atau TSa - TSu) difokuskan pada bagaimana berbagai jenis metafora dari ketiga kategori metafora konseptual (orientasional, ontologis, dan struktural) dalam teks perumpamaan Injil Lukas diterjemahkan dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia.

Metode yang digunakan bersifat induktif yang dimulai dari observasi terhadap ungkapan metaforis dalam TSu dan bagaimana ungkapan metaforis tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang meliputi prosedur dan/atau teknik penerjemahan metafora dalam TSu yang dipergunakan untuk menentukan metode penerjemahan yang diterapkan oleh penerjemah yang akhirnya mencerminkan ideologi

penerjemahan yang dianut, sehingga diperoleh model strategi penerjemahan metafora dan dengan model tersebut fenomena penerjemahan metafora secara umum dapat dijelaskan.

Penelitian kualitatif yang digunakan didukung oleh pendekatan kognitif yang dikemukakan oleh Lakoff dan Johnson, (1980). Dalam penelitian ini, pendekatan ini merupakan salah satu pendekatan dalam linguistik kognitif, terutama ranah semantik leksikal yang membicarakan metafora konseptual.

Untuk mendukung penelitian kualitatif tersebut di atas, peneliti juga menerapkan metode penelitian berbasis korpus yakni daftar kata kunci yang merupakan data awal yang diambil dari baris konkordansi dan contoh penggunaan ungkapan metaforis dalam berbagai konteks, dalam bentuk kalimat dan paragraph, diidentifikasi dan kemudian dilakukan interpretasi. Signifikansi diperoleh dengan membandingkan subkorpus TSu sebagai subkorpus yang sedang diteliti yang terdapat dalam Injil Lukas (yang menjadi data utama) dibandingkan dengan subkorpus yang ada dalam Injil Matius dan Markus (sebagai korpus pembanding).

Pendekatan berbasis korpus diterapkan untuk meneliti penggunaan metafora dalam TSu dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sehingga dapat mendukung model komparatif yang digunakan dalam penelitian ini. Pada tahap analisis terjemahan metafora, setiap ungkapan metaforis dalam TSu dan padanannya dalam TSa yang diekstrak dari baris

konkordansi disajikan secara paralel dalam bentuk kalimat, termasuk paragraf, sehingga dapat memberikan konteks yang lebih luas dalam memahami makna ungkapan metaforis.

3.3 Jenis dan Desain Penelitian

Penelitian ini lebih menekankan pada kegiatan mengumpulkan, mendeskripsikan, dan menganalisis data kualitatif berupa terjemahan metafora konseptual yang terdapat dalam perumpamaan Injil Lukas karena perumpamaan-perumpamaan ini juga terdapat dalam Injil Matius dan Markus. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif yang menekankan pada makna, serta lebih memfokuskan kajian pada data kualitatif dengan analisis kualitatif (Sutopo, 2004:48). Dengan adanya data kuantitatif pada penelitian kualitatif dalam penelitian ini, peneliti tetap melihatnya sebagai data kuantitatif yang dipergunakan untuk memferifikasi data kualitatif.

Penelitian ini dapat disebut studi kasus terpancang (embedded case study research). Unit terjemahan yang akan dikaji dan permasalahan serta fokus penelitian telah ditentukan dalam usulan penelitian sebelum peneliti menggali permasalahan di lapangan (Sutopo, 2002: 136).

3.4 Jenis dan Sumber Data

Data terdiri atas dua macam teks, yakni: (1) teks Injil Lukas dalam Perjanjian Baru, New Testament, yang berbahasa Inggris, yang

diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia LAI tahun 2008 sebagai bahasa sumber teks dan teks Injil Lukas dalam bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia (LAI TB) tahun 2008; (2) jenis data sekunder yang berupa teks Injil Lukas versi Alkitab Edisi Khusus yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia tahun 2012 yang sangat bermanfaat sebagai data penunjang dan untuk melengkapai data primer. Data sekunder lainnya berupa pernyataan dan penjelasan dari informan kunci yang terkait dengan interpretasi terhadap konsep dalam perumpamaan yang terdapat pada Injil Lukas, serta kualitas terjemahannya. Fokus penelitian adalah metafora konseptual, penerjemahan metafora, dan ideologi penerjemahan.

Informasi yang digali dari informan kunci dengan persyaratan sebagai berikut: (1) penerjemah Alkitab; (2) pakar dalam bidang bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, dan (3) pendeta dan jemaat awam. Yang dimaksud dengan syarat (1) adalah penerjemah profesional Alkitab yang telah menghasilkan beberapa terjemahan Alkitab, (2) pakar bahasa Inggris dan Indonesia yang menguasai kedua bahasa tersebut dengan baik, dan (3) pendeta serta jemaat awam yang sering membaca dan menelaah Injil Lukas.

Kata Injil berasal dari bahasa Yunani, yaitu eugagelion yang berarti ‘Kabar Baik Menuju Keselamatan’. Secara lisan, kabar baik itu diberitakan oleh Yesus dari Nazaret. Pada saat agama Kristiani mulai disebarluaskan, pemberitaan lisan tersebut mulai dituliskan yang akhirnya

terbentuk Injil tertulis. Kitab-kitab yang memuat pemberitaan mengenai ajaran dan kehidupan Yesus Kristus disebut Injil meskipun di Indonesia seluruh Kitab Suci Kristiani disebut Injil. Pemberitaan mengenai ajaran dan kehidupan pribadi Yesus dalam Injil, walaupun merupakan fakta/ de facto bukanlah laporan berita suatu kisah sejarah, karena kisah de facto tersebut telah dinubuatkan sebelumnya.

Injil Lukas dipilih sebagai data dalam penelitian ini, selain Injil Lukas terdiri atas 24 bab dan 154 perikop (pokok bahasan) yang dalam perikop tersebut terdapat 23 perumpamaan, dapat dikatakan bahwa Injil Lukas paling banyak menampilkan perumpamaan. Perumpamaan– perumpamaan dalam Injil Lukas dapat mewakili ketiga Injil (Matius, Markus, Lukas) yang sangat serupa satu dengan yang lainnya, baik dalam hal isi maupun dalam hal urutan-urutan peristiwanya. Ketiga Injil tersebut dikenal dengan sinoptik (sekilas pandang) karena ketiga Injil tersebut dapat ditempatkan dalam tiga lajur yang sejajar sehingga dapat dilihat dengan sekilas pandang. Sementara itu, Injil Yohanes sangat berbeda dengan Injil Sinoptik baik dari isi dan urutan peristiwanya maupun dari gaya bahasanya. Sebagai penulis Injil yang berpendidikan dalam seni sastra, penulis Injil ini juga menaruh minat dalam hal penyakit yang disembuhkan oleh Yesus (bdk. Lukas 4:23, 38; 8:43) dan peduli terhadap perempuan dan kaum marginal yang tertindas.

Tiga hal berikut perlu mendapat perhatian dalam menerjemahkan injil Lukas ( Sembiring ,2005:1), yaitu:

(1) Jangan sampai ada kesan bahwa yang diceritakan dalam Injil Lukas adalah mengenai diri Lukas.

(2) Jangan sampai ada kesan bahwa Lukaslah yang menjadi sumber “Kabar Baik” itu, karena “Kabar Baik” bukan berasal dari Lukas. (3) Jangan sampai ada kesan bahwa “Kabar Baik” yang diberitakan itu

adalah pendapat pribadi Lukas meskipun dia yang menulisnya. Judul yang lama, misalnya “Kitab Injil karangan Lukas”, akan memberi kesan yang salah pada waktu sekarang ini karena karangan berarti pengarangnya sendiri yang membuatnya.

3.5 Instrumen Penelitian

Ada beberapa instrumen yang dipergunakan dalam pengambilan data, yaitu (1) panduan observasi, (2) panduan studi dokumen, (3) alat bantu tulis dan rekam, (4) instrumen penjaringan data berupa Konkordansi Alkitab dan Kanon Alkitab untuk analisis leksikal. Sementara itu, Alkitab, Kamus Alkitab, Ensiklopedia Alkitab masa kini, Alkitab Edisi Studi, Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan, dan Pedoman Penafsiran Alkitab Injil Lukas diperlukan untuk analisis gramatikal.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup kajian dokumen (content analysis) atau observasi, wawancara mendalam, dan validasi data. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan

data yang akurat tentang metafora konseptual, penerjemahan metafora, dan padanannya dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, data tersebut dapat digunakan untuk mengetahui teknik, prosedur, dan metode penerjemahan yang diterapkan oleh penerjemah dalam kegiatan menerjemahkan perumpamaan-perumpamaan yang terdapat dalam Injil Lukas setelah dikategorikan terlebih dahulu dalam kerangka metafora konseptual yang dibagi menjadi metafora orientasional, ontologis, dan struktural serta ideologi penerjemahan terhadap proses penerjemahan metafora konseptual. Data dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara dengan simak dan catat, dokumentasi, pembacaan dan identifikasi dengan membandingkan teks Perjanjian Baru, New Testament dalam bahasa Inggris dan terjemahan versi bahasa Indonesia, yakni oleh LAI TB tahun 2008. Bila ditemukan persamaan-persamaan, perbedaan-perbedaan, ungkapan-ungkapan yang bias, atau kata-kata kunci, maka dilakukan observasi lebih mendalam dan pencatatan atau identifikasi.

3.6.1 Metode Observasi

Observasi mendalam dilakukan dengan teknik identifikasi, penggolongan, pengklasifikasian data yang diolah sehingga menjadi korpus data. Dari hasil identifikasi, data disajikan sejajar dalam dua kolom untuk memudahkan proses analisis selanjutnya. Data dalam Injil Lukas dikategorisasikan, diklasifikasikan dan dicermati, hanya ayat-ayat atau

teks perikop (topik) yang memiliki kandungan masalah yang signifikan atau memiliki tingkat penggunaan atau pengulangan-pengulangan, diambil sebagai korpus data dan selanjutnya dianalisis. Berikut adalah data yang diambil dari Lukas 6:46-49.

Tabel 3.1

Perumpamaan”Dua Macam Dasar” BAHASA SUMBER (INGGRIS)

LAI TB

BAHASA TARGET (INDONESIA) LAI TB

46. “But why do you call Me ‘Lord, Lord’, and not do the things which I say?

46.“’Mengapa kamu berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang Aku katakan?”

47.”Whoever comes to Me, and hears My sayings and does them, I will show you whom he is like:

47. Setiap orang yang datang kepada-Ku dan mendengarkan perkataan-Ku serta melakukannya--Aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan-- 48. “He is like a man building a

house, who dug deep and laid the foundation on the rock. And when the flood arose, the stream beat vehemently against that house, and could not shake it, for it was founded on the rock.

48. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah: Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu, rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. 49.”But he who heard and did

nothing is like a man who built a house on the earth without a foundation, against which the stream beat vehemently; and immediately it fell. And the ruin of that house was great”.

49. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataan-Ku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya."

Dari contoh di atas dapat dilihat bahwa metafora konseptual yang terdapat dalam perikop “Dua Macam Dasar” adalah termasuk dalam kategori metafora struktural. Klausa a man building a house dan nomina

the foundation dalam konteks kalimat tersebut yang terdapat dalam Lukas 6:48 berfungsi sebagai RSu. Apabila dilihat lebih jauh, secara metaforis terdapat dua konsep yang koheren dalam teks tersebut, yaitu PK: FAITH IS A FOUNDATION dan FAITH IS A BUILDING. Pada umumnya dalam satu paragraf hanya terdapat satu konsep metafora, tetapi dalam data di atas terlihat dua konsep sekaligus dalam satu paragraf. Hal ini tentu bisa dilihat lebih lanjut koherensi (keterpaduan) dari konsep-konsep metafora tersebut. Sementara itu, dari perspektif penerjemahan, strategi penerjemahan yang diterapkan oleh penerjemah dapat dijelaskan sebagai berikut:

BS (Lukas 6: 48 a) : He is like a man building a house, who dug deep and laid the foundation on the rock. BT : Ia sama dengan seorang yang mendirikan

rumah: Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu.

Strategi penerjemahan yang diterapkan oleh penerjemah pada data di atas adalah teknik shift atau transposisi, yang merupakan prosedur penerjemahan yang melakukan perubahan secara gramatikal dari BS ke BT. Dalam hal ini, penerjemah menerapkan prosedur dengan menghilangkan artikel a dalam (a house) a man building a house menjadi seorang yang mendirikan rumah atau tidak diterjemahkan, walaupun proses transfer tidak mengubah makna dari pesan tersebut. Demikian pula penerjemah tidak dipengaruhi oleh sistem bahasa target karena dalam sistem bahasa Indonesia kata sandang tidak selalu diterjemahkan.

3.6.2 Metode Wawancara

Wawancara mendalam dilakukan dengan tanya jawab, bertatap muka antara peneliti dan informan kunci dengan pedoman berupa pertanyaan terkait dengan data yang dianalisis, yakni Injil Lukas, khususnya untuk mengumpulkan tanggapan secara komprehensif terhadap analisis terjemahan Injil Lukas, setelah data yang berupa teks diklasifikasikan, digolongkan dan dicermati. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka dan mengarah pada kedalaman informasi. Oleh sebab itu, pertanyaan-pertanyaan lebih mengarah untuk menegaskan jawaban-jawaban yang diberikan informan sebelumnya.

3.6.3 Metode Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumen merupakan sumber informasi non human resources. Dokumen tertulis dilakukan dengan penelusuran dokumen terkait dengan sub-sub fokus yang diteliti, misalnya garis-garis besar penulisan Injil Lukas, tujuan penulisan Injil tersebut, dan ciri khas penulisan. Selain itu, diperlukan dokumen-dokumen lain berupa ensiklopedia Alkitab.

3.6.4 Validasi Data

Semakin valid data yang dipergunakan dalam penelitian akan semakin meyakinkan hasil penelitian tersebut. Validasi data merupakan

jaminan atas kemantapan simpulan dan tafsir makna sebagai hasil penelitian (Sutopo, 2006:92).

Untuk mendapatkan data yang valid, maka dalam penelitian ini digunakan teknik trianggulasi. Menurut Moleong (2011:178), trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu sendiri untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik trianggulasi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah trianggulasi sumber data dan trianggulasi metode. Trianggulasi sumber data merupakan teknik untuk menggali beberapa sumber data yang berbeda dalam rangka untuk memperoleh data yang sama supaya tingkat kebenarannya teruji. Sementara itu, trianggulasi metode adalah pengambilan data yang sama dari suatu sumber dengan teknik yang berbeda.

3.7 Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan proses interaktif sebagai teknik untuk menganalisa data. Data yang terkumpul lewat wawancara dibandingkan dengan data yang merupakan data hasil observasi pada dokumen. Selanjutnya, data dikaji dengan menggunakan ketiga komponen analisis, yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi. Ketiga komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Reduksi data. Komponen ini merupakan tahap pertama dalam analisis. Data berupa teks yang telah terkumpul diseleksi, disederhanakan, dan diabstraksikan.

2) Sajian data. Komponen ini merupakan tahap kedua dalam analisis yaitu suatu rakitan organisasi informasi dan deskripsi yang lengkap sehingga memungkinkan dilakukan simpulan penelitian.

3) Simpulan. Komponen ini merupakan tahap ketiga, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan ketika data yang terkumpul sudah memadai. Bila data dianggap belum memadai peneliti akan kembali ke lapangan.

3.8 Penyajian Hasil Analisis Data

Perpaduan metode formal dan informal dalam penyajian hasil analisis data dilakukan karena semua unsur bahasa memiliki kesempatan yang sama untuk digunakan. Selain itu, perpaduan kedua metode ini juga bertujuan agar seluruh paparan dalam penelitian ini dengan mudah dapat dipahami tanpa mengabaikan kaidah penulisan yang bersifat ilmiah dan akademis. Penggunaan istilah teknis merupakan penyajian informal untuk menjelaskan dan merumuskan permasalahan dalam penelitian. Metode formal diterapkan dalam penelitian ini bertujuan untuk menuangkan hasil analisis dengan menggunakan deskripsi yang bersifat naratif, tabel, bagan, dan juga singkatan.

93

BAB IV

METAFORA KONSEPTUAL DALAM PERUMPAMAAN

INJIL LUKAS

4.1 Pengantar

Dalam bab ini kajian difokuskan pada identifikasi dan kategorisasi metafora konseptual dalam subkorpus TSu (Lakoff & Johnson 1980/2003, Lakoff 1993) yang terdapat dalam Injil Lukas. Metafora konseptual yang terdapat dalam Injil Lukas dikategorikan menjadi tiga jenis menurut Lakoff & Johnson (1980:12). Pembahasan dimulai dari kategori metafora konseptual, pemetaan konseptual, interpretasi makna serta signifikansi, dan koherensi metaforis perumpamaan yang sarat dengan realitas kehidupan.

4.2 Kategori Metafora Konseptual dalam Perumpamaan Injil Lukas

Kategori metafora konseptual seperti yang telah dipaparkan dalan bab II diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu (1) metafora orientasional; (2) metafora ontologis; dan (3) metafora struktural yang akan menjawab permasalahan nomor satu dari penelitian ini. Berikut adalah paparan dan analisis data berupa penggunaan ungkapan metaforis dalam TSu (pada tataran kalimat) untuk masing-masing kategori metafora konseptual tersebut.

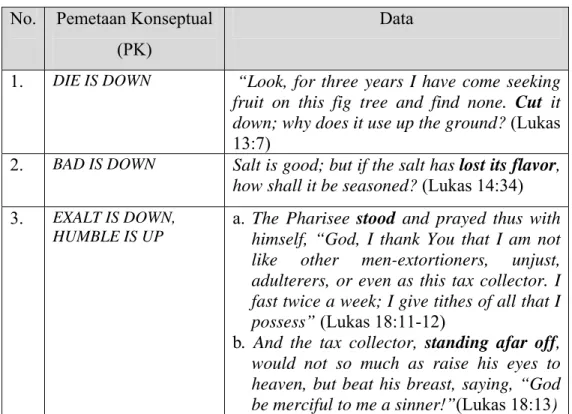

4.2.1 Metafora Orientasional

Metafora orientasional merupakan salah satu kategori metafora konseptual yang mengacu pada konsep spasial/ruang yang menjelaskan wilayah pengetahuan abstrak dengan aspek pengalaman manusia yang membumi terhadap ruang yang nyata. Misalnya, UP-DOWN, IN-OUT, FRONT-BACK, ON-OFF, DEEP-SHALLOW, CENTRAL-PERIPHERAL (Lakoff dan Johnson, 1980:14). Setelah dilakukan pengategorian terhadap data, ditemukan tiga jenis PK untuk kategori metafora orientasional, seperti yang dipaparkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1 Metafora Orientasional No. Pemetaan Konseptual

(PK)

Data 1. DIE IS DOWN “Look, for three years I have come seeking

fruit on this fig tree and find none. Cut it down; why does it use up the ground? (Lukas 13:7)

2. BAD IS DOWN Salt is good; but if the salt has lost its flavor, how shall it be seasoned? (Lukas 14:34) 3. EXALT IS DOWN,

HUMBLE IS UP

a. The Pharisee stood and prayed thus with himself, “God, I thank You that I am not like other men-extortioners, unjust, adulterers, or even as this tax collector. I fast twice a week; I give tithes of all that I possess” (Lukas 18:11-12)

b. And the tax collector, standing afar off, would not so much as raise his eyes to heaven, but beat his breast, saying, “God be merciful to me a sinner!”(Lukas 18:13)

(1) Metafora orientasional buah

Metafora pada data (1) termasuk jenis metafora orientasional buah, karena kata fruit yang merupakan konsep metafisika merupakan kata yang sangat penting dalam konteks kalimat tersebut. Sementara itu, melalui verba

cut sebagai RSu yang merupakan ungkapan metaforis menjadi pintu masuk

untuk mengkaji data itu. Kajian difokuskan pada interpretasi makna dan signifikansi dari cerita (perumpamaan) yang diberi judul perikop (topik) oleh LAI “Perumpamaan tentang Pohon Ara yang Tidak Berbuah”. Simbol ataupun cerita (perumpamaan) dapat diinterpretasikan melalui beberapa cara yang berbeda, salah satu yang digunakan di dalam penelitian ini adalah Pemetaan Konseptual (PK) sebagaimana analisis di bawah ini.

(1) Look, for three years I have come seeking fruit on this fig tree and find none. Cut it down; why does it use up the ground? (Lukas 13:7). Pada data (1), verba cut sebagai RSu yang secara bentuk adalah verba imperatif, merupakan entitas abstrak dari perspektif linguistik kognitif yang secara metafora konseptual melalui entitas konkret dapat lebih mudah dipahami. Dengan kata lain, entitas abstrak tersebut melalui PK dapat dipetakan sehingga menjadi sebuah RSa yang ideal. Pemetaan metafora konseptual verba cut dapat menghasilkan RSa, yaitu die (mati).

Makna yang tercipta dari entitas abstrak yang membentuk sebagian sistem simbol dari Kekristenan, die sebagai RSa, merupakan konsep metafisika yang digunakan untuk mendefinisikan die (Neville, 2001). Konsep

cut yang dikonseptualisasikan menjadi die sebagai RSa dapat dipetakan melalui PK: DIE IS DOWN. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa, verba cut yang sesungguhnya mengandung makna harfiah ‘ditebang’, secara metafora konseptual dianalogikan sebagai die (mati). Lebih jauh, verba cut dalam konteks kalimat tersebut berfungsi sebagai RSu yang secara metaforis bermakna ’dihukum mati’ (sebagai RSa). Makna metafora tersebut merupakan perluasan makna harfiah karena melalui PK: DIE IS DOWN kematian dianalogikan dengan sesuatu yang turun secara vertikal.

Koherensi metaforis pada ranah sumber dari metafora tersebut diambil dari bahasa sehari-hari sebagai sistem simbol yang merupakan realitas kehidupan, yaitu pohon ara, merupakan tumbuhan asli di Asia kecil, Siria dan termasuk di Palestina. Pohon ara sering berbuah mendahului daunnya dan biasanya berbuah dua kali setahun (Hillyer, 1999:271-272). Dari teks tersebut tersirat bahwa sudah enam kali musim berbuah sejak pohon itu dilihat oleh pemiliknya, tetapi pohon itu tidak pernah berbuah. Hal inilah yang menunjuk pada perumpamaan yang terdapat dalam Lukas 13:7.

Pada metafora DIE IS DOWN dapat dilihat bagaimana verba cut sebagai RSu yang bersifat abstrak digambarkan, karena dianalogikan dengan ‘mati’ (DIE), sehingga maksud yang terkandung dalam metafora tersebut dapat dimengerti berdasarkan kesamaan ciri atau kesamaan karakteristik yang dimiliki oleh kematian (DOWN) sebagai ranah sasaran. Kesamaan ciri atau

karakteristik yang terdapat dalam kedua komponen makna tersebut menjadi dasar metafora, yaitu apabila dalam perumpamaan itu pohon ara yang tidak berbuah pasti ditebang, demikian pula manusia yang tidak menghasilkan buah-buah pertobatan pasti dihukum mati.

Hubungan atau korespondensi antara ranah target dan ranah sumber yang ditunjukkan oleh adanya kesamaan sifat dapat dilihat dari data (1) di atas, yakni verba cut yang secara harfiah bermakna ‘ditebang’ dapat dikonseptualisasikan bahwa pohon ara yang tidak berbuah memiliki ciri yang sama dengan suatu entitas, yakni manusia yang tidak bertobat, sehingga dapat mendukung konsep die yang bermakna ‘mati’. Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa ungkapan pohon ara yang tidak berbuah disandingkan dengan manusia yang tidak bertobat karena adanya kesamaan sifat kedua ranah tersebut.

(2) Metafora orientasional garam

Metafora pada data (2) termasuk jenis metafora orientasional garam karena melalui klausa lost its flavor sebagai RSu, yang merupakan ungkapan metaforis, kalimat tersebut dapat dijelaskan. Fokus kajian dari data tersebut adalah interpretasi makna dan signifikansi dari cerita (perumpamaan) dijelaskan dengan menggunakan PK.

(2) Salt is good; but if the salt has lost its flavor, how shall it be seasoned? (Lukas 14:34)

Klausa lost its flavor sebagai RSu dalam kalimat di atas merupakan entitas abstrak dari perspektif linguistik kognitif yang secara metafora konseptual melalui entitas konkret dapat lebih mudah dipahami. Dengan kata lain, entitas tersebut melalui PK dapat dipetakan sehingga menjadi sebuah RSa yang ideal.

Makna yang tercipta dari entitas abstrak yang membentuk sebagian sistem simbol dari Kekristenan adalah lost the faith merupakan konsep metafisika atau transendental (Neville, 2001). Konsep lost its flavor yang dikonseptualisasikan menjadi lost the faith sebagai RSa dapat dipetakan melalui PK: BAD IS DOWN. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa lost its flavor yang sebenarnya merupakan ‘garam yang tawar’, secara metafora konseptual dianalogikan sebagai bad.

Koherensi metaforis pada ranah sumber dari metafora tersebut diambil dari bahasa sehari-hari sebagai sistem simbol yang merupakan realitas kehidupan.

Orang Ibrani mempunyai persediaan garam yang melimpah di pantai Laut Mati dan di Bukit Garam (barat daya Laut Mati). Garam terbuat dari karang atau fosil, karena ketidakmurnian dan perubahan-perubahan kimiawi maka lapisan luarnya biasanya kurang sedap. Garam digunakan sebagai pengawet dan bumbu penyedap makanan. Apabila garam menjadi tawar pasti dibuang atau dapat dikatakan garam yang tidak bisa mengawetkan dan

menggarami makanan akan dibuang (Hillyer, 1999:327). Hal inilah yang menunjuk pada perumpamaan itu (Lukas15:34).

Metafora BAD IS DOWN dapat dipahami bagaimana lost its flavor sebagai RSu yang bersifat abstrak digambarkan, agar lebih mudah dipahami karena dibandingkan dengan tidak memiliki iman (DOWN) sehingga dapat dipahami maksud yang terkandung dalam metafora tersebut. Dengan demikian akan dapat dimengerti apa yang dimaksud dengan “garam yang tawar” (BAD) berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki oleh “tidak memiliki iman” (DOWN) sebagai ranah sasaran. Kesamaan ciri atau karakteristik yang terdapat dalam kedua komponen makna tersebut menjadi dasar metafora, yakni dalam perumpamaan tersebut garam yang tawar (tidak asin) pasti tidak digunakan, demikian pula manusia yang tidak memiliki iman pasti dibuang.

Korespondensi antara ranah target dan ranah sumber yang ditunjukkan oleh adanya kesamaan sifat dapat dilihat pada data (2) di atas, yakni ungkapan has lost its flavor yang secara harfiah bermakna ‘tawar’ dapat dikonseptualisasikan bahwa garam yang tawar memiliki ciri yang sama dengan suatu entitas yang dikonseptualisasikan sebagai manusia yang tidak beriman sehingga dapat mendukung konsep bad. Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa ungkapan “garam yang tidak asin (tawar)” disandingkan dengan manusia yang tidak beriman karena adanya kesamaan sifat atau kemiripan ciri kedua ranah tersebut. Korespondensi antara ranah target dan

ranah sumber dipetakan melalui PK: BAD IS DOWN. Formulasi bahwa bad is down dibangun dari apa yang dilakukan ketika garam yang tawar atau garam yang tidak asin lagi, tentu saja tidak dapat dipergunakan dan tidak ada lagi gunanya selain dibuang.

(3) Metafora orientasional status sosial

Metafora pada data (3) termasuk jenis metafora orientasional status sosial karena melalui verba stand sebagai RSu yang merupakan ungkapan metaforis dapat diinterpretasikan melalui PK seperti berikut.

(3) a. The Pharisee stood and prayed thus with himself, “God, I thank You that I am not like other men-extortioners, unjust, adulterers, or even as this tax collector. I fast twice a week; I give tithes of all that I possess”. (Lukas 18:11-12)

b. And the tax collector, standing afar off, would not so much as raise his eyes to heaven, but beat his breast, saying, “God be merciful to me a sinner!” (Lukas 18:13)

Pada data (3a), verba stand sebagai RSu yang dari segi bentuk adalah verba informatif, merupakan entitas abstrak dari perspektif linguistik kognitif yang secara metafora konseptual melalui entitas konkret dapat lebih mudah dipahami. Entitas abstrak tersebut melalui PK dapat dipetakan sehingga menjadi sebuah RSa yang ideal. Pemetaan metafora konseptual verba stand dapat menghasilkan RSa, yaitu exalt (meninggikan diri sendiri).

Makna yang tercipta dari entitas abstrak yang membentuk sebagian sistem simbol dari Kekristenan, yakni exalt sebagai RSa, merupakan konsep metafisika yang digunakan untuk mendefinisikan exalt (Neville, 2001).

Konsep stand yang dikonseptualisasikan menjadi exalt sebagai RSa dapat dipetakan melalui PK: EXALT IS DOWN. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa, verba stand yang sesungguhnya mengandung makna harfiah ‘menengadah’, secara metafora konseptual, dianalogikan sebagai exalt (meninggikan diri sendiri).

Koherensi metaforis pada ranah sumber dari metafora itu diambil dari kehidupan sehari-hari sebagai sistem simbol yang merupakan realitas kehidupan, yaitu kaum Farisi adalah kelompok orang Yahudi yang mempertahankan dan memegang kuat pengajaran tradisi pada waktu itu. Namun, di samping tendensi kerohanian yang kuat, mereka menjadi arogan dan menekankan formalitas yang berlebihan sampai mengabaikan ketentuan hukum moral yang lebih penting (Hillyer, 1999: 299-300). Hal inilah yang menunjuk pada perumpamaan yang terdapat dalam Lukas 18:11-13.

Pada metafora konseptual EXALT IS DOWN dapat dilihat bagaimana verba stand sebagai RSu yang bersifat abstrak digambarkan karena dianalogikan dengan meninggikan diri sendiri (EXALT). Berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki oleh EXALT, makna yang terkandung dalam metafora tersebut dapat dimengerti terhadap apa yang dimaksud dengan ‘menengadah’ (EXALT), yakni berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki oleh orang Farisi yang meninggikan diri sendiri (EXALT) akan direndahkan (DOWN) sebagai ranah sasaran. Kesamaan ciri atau karakteristik yang terdapat dalam kedua

komponen makna tersebut menjadi dasar metafora, yakni orang Farisi yang meninggikan diri sendiri akan direndahkan.

Korespondensi konseptual yang ditunjukkan karena hubungan kesamaan ciri antara ranah mental sumber dan target dapat dijelaskan melalui ungkapan stood yang secara harfiah bermakna ‘menengadah’ disandingkan dengan exalt menjadi metafora. Dengan ungkapan stood dapat diinferensikan bahwa pewarta mengonseptualisasikan stood memiliki ciri yang mirip dengan exalt (memuji diri sendiri), dan dalam teks tersebut sangat jelas terlihat aspek memuji diri sendiri, yaitu melalui ungkapan “aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah dan bukan juga seperti pemungut cukai”. Ungkapan-ungkapan tersebut sangat jelas merupakan ungkapan yang memuji diri-sendiri dan merendahkan orang lain (pemungut cukai).

Pada data (3b), frasa adverbial standing afar off sebagai RSu, yang dari segi bentuk adalah frasa verbal, merupakan entitas abstrak dari perspektif linguistik kognitif yang secara metafora konseptual melalui entitas konkret dapat lebih mudah dipahami. Dengan kata lain, entitas abstrak tersebut melalui PK dapat dipetakan sehingga menjadi sebuah RSa yang ideal. Pemetaan metafora konseptual verba standing afar off dapat menghasilkan RSa, yaitu humble (merendahkan diri sendiri).

Makna yang tercipta dari entitas abstrak yang membentuk sebagian sistem simbol dari Kekristenan humble sebagai RSa merupakan konsep metafisika yang digunakan untuk mendefinisikan humble (Neville, 2001). Konsep standing afar off yang dikonseptualisasikan menjadi humble sebagai RSa dapat dipetakan melalui PK: HUMBLE IS UP. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa frasa adverbial standing afar off yang sebenarnya mengandung makna harfiah ‘berdiri jauh-jauh’, secara metafora konseptual dianalogikan sebagai humble (merendahkan diri sendiri).

Koherensi metaforis pada ranah sumber dari metafora tersebut diambil dari kehidupan sehari-hari sebagai sistem simbol yang merupakan realitas kehidupan, yaitu pemungut cukai (orang Yahudi), pengumpul cukai atau bea demi kepentingan penjajah Romawi karena pada waktu itu Israel dijajah bangsa Romawi atau dapat dikatakan orang Yahudi yang bekerja untuk penjajah. Tugas mereka mencakup pengumpulan persepuluhan dan bermacam-macam pajak langsung. Mereka sejak awal cenderung memeras dan menyelewengkan pajak dan orang yang penuh dosa (bdk. pengakuan yang tersirat dari Zakheus, Lukas 19:8) (Hillyer, 1999:285-286). Hal inilah yang menunjuk pada perumpamaan yang terdapat dalam Lukas 18:11-13.

Pada metafora konseptual HUMBLE IS UP dapat dilihat bagaimana frasa verbal standing afar off sebagai RSu yang bersifat abstrak digambarkan, dianalogikan dengan merendahkan diri sendiri (HUMBLE) sehingga

berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki oleh HUMBLE, makna yang terkandung dalam metafora tersebut dapat dimengerti terhadap apa yang dimaksud dengan “berdiri jauh di belakang” (HUMBLE) berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki oleh pemungut cukai yang merendahkan diri sendiri (DOWN) sebagai ranah sasaran. Kesamaan ciri atau karakteristik yang terdapat dalam kedua komponen makna tersebut menjadi dasar metafora, yakni pemungut cukai yang jauh berdiri di belakang yang bermakna merendahkan diri akan ditinggikan.

Korespondensi konseptual yang ditunjukkan karena hubungan kesamaan ciri antara ranah mental sumber dan target dapat dijelaskan melalui ungkapan standing afar off yang secara harfiah bermakna berdiri jauh-jauh disandingkan dengan humble menjadi metafora. Dengan ungkapan standing afar off dapat diinferensikan bahwa pewarta mengonseptualisasikan standing afar off memiliki kesamaan ciri dengan humble (merendahkan diri sendiri), dan dalam teks tersebut sangat jelas terlihat aspek merendahkan diri sendiri, yaitu melalui ungkapan “bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata: Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini”. Ungkapan-ungkapan tersebut sangat jelas merupakan ungkapan yang merendahkan diri sendiri.

Dengan demikian, PK: EXALT IS DOWN, HUMBLE IS UP yang menjadi dasar mefaora, yaitu orang Farisi yang meninggikan dirinya sendiri akan direndahkan, sedangkan pemungut cukai yang merendahkan dirinya sendiri akan ditinggikan.

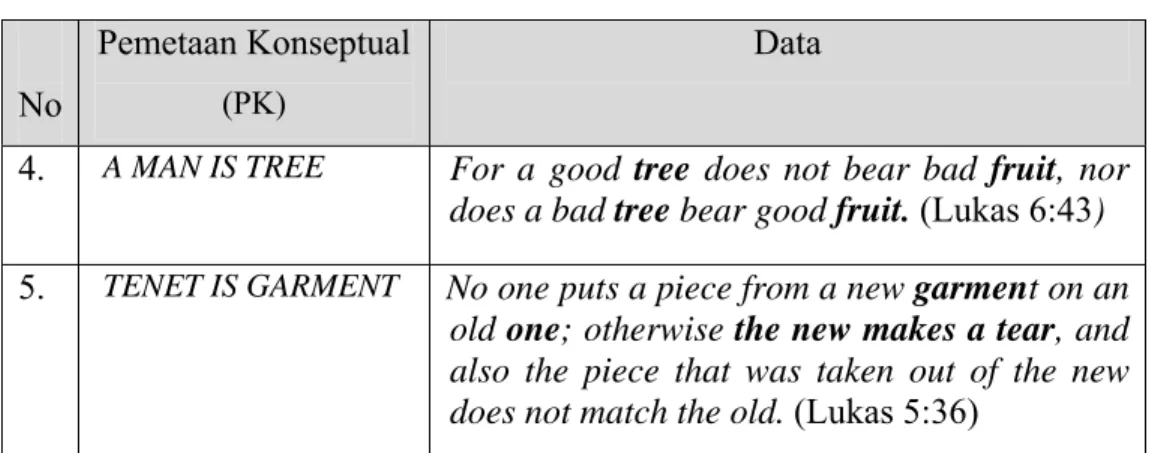

4.2.2 Metafora Ontologis

Metafora ontologis lebih mewakili upaya untuk menjelaskan konsep dan pengetahuan yang abstrak dalam kehidupan manusia, seperti kejadian-kejadian, aktivitas, emosi dan gagasan yang diwujudkan dalam kata-kata dan kalimat yang mengarah pada objek dan substansi fisik yang jelas dan nyata secara fisik. Metafora ontologis mengonseptualisasikan pikiran, pengalaman, dan proses atau hal yang abstrak lainnya ke sesuatu yang memiliki sifat fisik. Berikut adalah pemaparan PK dari beberapa jenis metafora ontologis yang terdapat dalam teks perumpamaan Injil Lukas.

Tabel 4.2 Metafora Ontologis No Pemetaan Konseptual (PK) Data

4. A MAN IS TREE For a good tree does not bear bad fruit, nor does a bad tree bear good fruit. (Lukas 6:43) 5. TENET IS GARMENT No one puts a piece from a new garment on an

old one; otherwise the new makes a tear, and also the piece that was taken out of the new does not match the old. (Lukas 5:36)

6. TENET IS WINE And no one puts new wine into old wineskins; or else the new wine will burst the wineskins and be spilled, and the wineskins will be ruined. (Lukas 5:37)

7. A MAN IS LAMB Go your way; behold, I send you as lambs among wolves (Lukas 10:3)

8. LIGHT IS EYE The lamp of the body is the eye. Therefore, when your eye is good, your whole body also is full of light. But when your eye is bad, your body also is full of darkness. (Lukas 11:34a)

(4) Metafora ontologis pohon

Metafora pada data (4) termasuk dalam kategori metafora ontologis pohon karena a tree “pohon” sebagai RSu yang merupakan ungkapan metaforis. Kajian utama yang difokuskan dari data tersebut di atas adalah bagaimana interpretasi dari makna dan signifikansi dari cerita (perumpamaan) yang diberi judul perikop oleh LAI “Pohon dan Buahnya” dapat dijelaskan. Dalam studi Alkitab, baik simbol maupun cerita (perumpamaan), dapat diinterpretasikan melalui beberapa cara yang berbeda, di dalam tulisan ini digunakan Pemetaan Konseptual (PK).

(4) For a good tree does not bear bad fruit, nor does a bad tree bear good fruit. (Lukas 6:43)

Pada data (4), nomina a tree sebagai RSu dilihat dari perspektif linguistik kognitif merupakan entitas abstrak yang secara metafora konseptual melalui entitas konkret dapat lebih mudah dipahami. Dengan kata lain, entitas tersebut melalui PK dapat dipetakan sehingga menjadi sebuah RSa yang ideal. Pemetaan metafora konseptual a tree dapat menghasilkan a man sebagai RSa.

Makna dari entitas abstrak yang membentuk sebagian sistem simbol dari Kekristenan yakni a man, sebagai RSa, merupakan konsep metafisika yang digunakan untuk mendefinisikan a man (Neville, 2001). Konsep a tree yang dikonseptualisasikan sebagai a man dipetakan melalui PK: A MAN IS TREE. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa a tree yang sebenarnya merupakan pohon, secara metafora konseptual dianalogikan sebagai a man (manusia). Ranah sumber dari metafora ini diambil dari bahasa sehari-hari sebagai sistem simbol yang merupakan realitas kehidupan. Metafora A MAN IS TREE dapat dipahami bagaimana pohon (TREE) sebagai RSu yang bersifat abstrak digambarkan agar lebih mudah dipahami karena dibandingkan dengan manusia (MAN) sehingga dapat dipahami maksud yang terkandung dalam metafora tersebut. Dengan demikian, akan dapat dimengerti apa yang dimaksud dengan pohon (TREE) berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki oleh manusia (MAN) sebagai RSa. Kesamaan ciri atau karakteristik yang terdapat dalam kedua komponen makna tersebut menjadi dasar metafora, yaitu kalau dalam pohon ada buah yang baik/manis ataupun tidak baik, demikian pula sifat seseorang dengan perbuatan dan perkataan yang diucapkannya.

Nomina fruit sebagai RSu yang juga merupakan entitas abstrak dari perspektif linguistik kognitif, secara metafora konseptual, dapat dipetakan sehingga menghasilkan makna sebagai RSa, yaitu treasure of man’s heart,

yang merupakan konsep metafisika yang digunakan untuk mendefinisikan the fruit (Neville, 2001).

Eksistensi dari a tree sebagai pohon dapat pula dikonstruksikan secara esensial dengan dua cara. Di satu sisi, sebagai pemikiran (thought) dan tindakan (action). Di sisi lain, pohon dapat berbuah baik maupun tidak baik (hal tersebut memiliki sense sebagai proses dan bahkan peristiwa atau hasil dari sebuah proses). Pertama, sebagai proses, a good tree does not bear bad fruit, nor does a bad tree bear good fruit (Lukas 6:43) yang secara metafora konseptual bermakna ‘orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat’ (Lukas 6:45a). Dari proses ini terlihat bahwa terjadi analogi antara a tree sebagai RSu dengan a man sebagai RSa, demikian pula terjadi analogi antara a fruit sebagai RSu dengan treasure of man’s heart sebagai RSa. Kedua, sebagai peristiwa atau dapat dikatakan sebagai hasil dari suatu proses, secara metafora konseptual ungkapan itu bermakna ‘apa yang diucapkan manusia, meluap dari hatinya’ (Lukas 6:45b). (5) Metafora ontologis kain

Metafora pada data (5) termasuk metafora ontologis kain karena a

garment ‘kain’ sebagai RSu yang merupakan ungkapan metaforis. Kajian

difokuskan pada interpretasi makna dan signifikansi dari cerita (perumpamaan) tersebut.

(5) No one puts a piece from a new garment on an old one; otherwise the

new makes a tear, and also the piece that was taken out of the new does not match the old. (Lukas 5:36)

Nomina a garment sebagai RSu dalam kalimat tersebut merupakan kontainer abstrak dari perspektif linguistik kognitif terbukti dari adanya adverbia on pada frasa an old one yang secara metafora konseptual melalui entitas konkret dapat lebih mudah dipahami. Dengan kata lain, kontainer tersebut melalui PK dapat dipetakan sehingga menjadi sebuah RSa yang ideal. Pemetaan metafora konseptual a garment adalah tenet sebagai RSa.

Makna yang tercipta dari kontainer/wadah abstrak yang membentuk sebagian sistem simbol dari Kekristenan adalah tenet sebagai RSa merupakan konsep metafisika yang digunakan untuk mendefinisikan apa tenet itu (Neville, 2001). Konsep a garment yang dikonseptualisasikan sebagai a tenet RSa dapat dipetakan melalui PK: TENET IS GARMENT. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa garment yang sebenarnya merupakan kain, secara metafora konseptual dianalogikan sebagai tenet (ajaran).

Koherensi metaforis pada ranah sumber dari metafora itu diambil dari bahasa sehari-hari sebagai sistem simbol yang merupakan realitas kehidupan. Metafora TENET IS GARMENT dapat dipahami bagaimana kain (GARMENT) sebagai RSu yang bersifat abstrak dibandingkan dengan ajaran (TENET) supaya dipahami maksud yang terkandung dalam metafora tersebut.

Eksistensi dari garment dapat pula dikonstruksikan secara esensial dengan dua cara. Pertama, sebagai pemikiran (thought) dan tindakan (action). Kedua, hal tersebut memiliki sense sebagai proses dan bahkan peristiwa atau hasil dari sebuah proses. Sebagai proses, no one puts a piece from a new garment on an old one; otherwise the new makes a tear, and also the piece that was taken out of the new does not match the old (Lukas 5:36) yang secara metafora konseptual bermakna ‘tidak ada seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru dan menambalkannya pada baju yang lama, karena itu menambal lubang pada kain lama dengan memakai kain baru justru akan merusak dan mengoyakkan kain yang ditambal itu’ (Lukas 5:37). Dari proses ini terlihat bahwa terjadi analogi antara garment sebagai RSu dan tenet sebagai RSa atau analogi antara “kain” dan “ajaran.” Dalam konteks ini biasanya orang sulit menerima ajaran baru apabila mereka sudah meyakini ajaran lama sebagai paham yang menurut mereka benar.

(6) Metafora ontologis anggur

Metafora pada data (6) termasuk metafora ontologis anggur karena wine “anggur” sebagai RSu yang merupakan ungkapan metaforis. Kajian utama yang difokuskan dari data tersebut di atas adalah bagaimana interpretasi dari makna dan signifikansi dari cerita (perumpamaan) dapat dijelaskan. Anggur sebagai simbol dalam cerita (perumpamaan) dapat diinterpretasikan dengan Pemetaan Konseptual (PK) seperti analisis berikut.

(6) And no one puts new wine into old wineskins; or else the new wine will burst the wineskins and be spilled, and the wineskins will be ruined. (Lukas 5:37)

Dalam kalimat tersebut di atas nomina wine sebagai (RSu) merupakan entitas abstrak dari perspektif linguistik kognitif yang secara metafora konseptual melalui entitas konkret dapat lebih mudah dipahami. Dengan kata lain, entitas tersebut melalui PK dapat dipetakan sehingga menjadi sebuah RSa yang ideal. Pemetaan metafora konseptual wine, yaitu tenet, sebagai RSa.

Makna yang tercipta dari kontainer/wadah abstrak yang membentuk sebagian sistem simbol dari Kekristenan adalah tenet sebagai RSa merupakan konsep metafisika yang digunakan untuk mendefinisikan apa tenet itu (Neville, 2001). Konsep wine yang dikonseptualisasikan menjadi tenet dipetakan melalui PK: TENET IS WINE. Dengan lain kata, dapat dikatakan bahwa wine yang sebenarnya merupakan buah/minuman, secara metafora konseptual dianalogikan dengan tenet (ajaran).

Koherensi metaforis pada RSa dari metafora tersebut diambil dari bahasa sehari-hari sebagai sistem simbol yang merupakan realitas kehidupan, yaitu budi daya anggur biasa diusahakan di tanah Kanaan. Sesudah anggur masak dan diperas kemudian disimpan dalam kirbat (kantong kulit) baru yang kuat untuk difermentasikan.

Metafora TENET IS WINE dapat dipahami bagaimana minuman (WINE) sebagai (RSu) yang bersifat kurang abstrak digambarkan. Dengan demikian,

ungkapan tersebut lebih mudah dipahami karena dibandingkan dengan ajaran (TENET) sehingga dipahami maksud yang terkandung dalam metafora tersebut.

Frasa nominal wineskins sebagai RSu, yang juga merupakan kontainer abstrak dari perspektif linguistik kognitif, terbukti dari kalimat And no one puts new wine into old wineskins melalui metafora konseptual dapat dipetakan sehingga menghasilkan makna sebagai RSa yang membentuk sistem simbol yaitu frame of man’s thought. Hal ini merupakan konsep metafisika yang digunakan untuk mendefinisikan wineskins.

Eksistensi wine sebagai buah/minuman dapat pula dikonstruksikan secara esensial dengan dua cara. Di satu sisi, sebagai pemikiran (thought) dan tindakan (action). Di sisi lain, minuman yang sudah difermentasi dapat memicu kemabukan dan yang tidak difermentasi tidak memicu kemabukan. Hal tersebut memiliki sense sebagai proses dan bahkan peristiwa atau hasil dari sebuah proses. Pertama, sebagai proses, no one puts new wine into old wineskins; or else the new wine will burst the wineskins and be spilled, and the wineskins will be ruined (Lukas 5:37) yang secara metafora konseptual bermakna ‘ajaran baru/Injil harus diberikan pada orang yang memiliki kerangka pikir baru’ (Lukas 5:38). Dari proses ini terlihat bahwa terjadi analogi antara wine sebagai RSu dan tenet sebagai RSa, demikian pula terjadi analogi antara wineskins sebagai RSu dan frame of man’s thought sebagai RSa. Kedua, sebagai peristiwa atau dapat dikatakan sebagai hasil dari suatu proses, secara metafora konseptual

bermakna bahwa kesamaan ciri atau karakteristik yang terdapat dalam kedua komponen makna tersebut menjadi dasar metafora. Perumpamaan ini menunjuk pada praktik menempatkan anggur baru ke dalam kantong kulit baru, dan ketidakmungkinan untuk melakukan hal itu. Demikian pula anggur yang menunjuk pada bekerjanya ajaran baru/Injil, maka kantong yang pecah dapat menunjuk, baik pada ajaran konvensional maupun hati manusia yang membutuhkan penataan kembali, sesuai dengan tantangan zaman baru (Hillyer, 1999:51).

Berdasarkan ulasan di atas, terlihat jelas seperti apa yang dikatakan oleh K vecses (2006) bahwa kaitan antara ranah sumber dan ranah target merupakan hubungan yang berlaku antara ranah sumber yang dapat diberlakukan pada beberapa ranah target, demikian pula satu ranah target mungkin dapat diberlakukan pada beberapa ranah sumber. Hal ini ditunjukkan oleh ranah sumber “ajaran” selain sesuai diterapkan untuk ranah target garment melalui PK: TENET IS GARMENT, sesuai juga untuk ranah target wine melalui PK: TENET IS WINE. Hubungan yang berlaku antara ranah sumber yang dapat diberlakukan pada beberapa ranah target disebut ruang lingkup sumber.

(7) Metafora ontologis domba

Metafora pada data (7) termasuk metafora ontologis domba, lamb ‘domba’ sebagai RSu yang merupakan ungkapan metaforis. Melalui lamb kajian difokuskan pada interpretasi makna dan signifikansi dari cerita (perumpamaan)

ini. “Domba” sebagai simbol dalam cerita (perumpamaan) dapat diinterpretasikan dengan Pemetaan Konseptual (PK).

(7) Go your way; behold, I send you as lambs among wolves. (Lukas 10:3)

Dalam kalimat tersebut di atas nomina lamb sebagai (RSu) merupakan entitas abstrak dari perspektif linguistik kognitif yang secara metafora konseptual melalui entitas konkret dapat lebih mudah dipahami. Dengan kata lain, entitas tersebut melalui PK dapat dipetakan sehingga menjadi sebuah RSa yang ideal. Pemetaan metafora konseptual lamb yaitu man sebagai RSa.

Makna yang tercipta dari entitas abstrak yang membentuk sebagian sistem simbol man sebagai RSa merupakan konsep metafisika yang digunakan untuk mendefinisikan man (Neville, 2001). Konsep lamb yang dikonseptualisasikan menjadi man sebagai RSa dapat dipetakan melalui PK: A MAN IS LAMB. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa lamb yang sebenarnya merupakan domba, secara metafora konseptual dianalogikan sebagai man (manusia).

Koherensi metaforis pada RSa dari metafora tersebut diambil dari bahasa sehari-hari sebagai sistem simbol yang merupakan realitas kehidupan, yaitu jenis domba yang dikenal di Palestina bertubuh lebar dan penuh lemak. Domba digunakan untuk berbagai keperluan, misalnya untuk persembahan, termasuk makanan istimewa. Domba tidak merusak atau merugikan, tetapi

memiliki sifat penurut (Hillyer, 1999: 254-255). Domba merupakan lambang hati yang suci atau tak bersalah (Matius 7:15).

Pada metafora A MAN IS LAMB dapat dipahami tentang domba (LAMB) sebagai RSu yang bersifat kurang abstrak digambarkan. Dengan demikian, ungkapan tersebut lebih mudah dipahami karena dibandingkan dengan manusia (MAN) sehingga dipahami maksud yang terkandung dalam metafora tersebut.

Nomina wolves sebagai RSu, yang juga merupakan entitas abstrak dari perspektif linguistik kognitif, melalui metafora konseptual dapat dipetakan sehingga menghasilkan makna sebagai RSa yang membentuk sistem simbol, yaitu ‘seseorang yang menyalahgunakan wibawanya’. Hal ini merupakan konsep metafisika yang digunakan untuk mendefinisikan wolves (Neville, 2001).

Eksistensi wolves sebagai binatang dapat pula dikonstruksikan secara esensial dengan dua cara, yaitu sebagai pemikiran (thought) dan tindakan (action). Koherensi serigala mengacu pada serigala Asia Tenggara walaupun bentuknya agak lebih kecil, serigala Palestina serupa dengan serigala Eropa tengah dan Eropa Utara (Hillyer, 1999:386).

Korespondensi konseptual antara ranah mental sumber dan target yang menunjukkan kesamaan kekuatan yang dimiliki wolves (serigala), dilihat dari RSa bermakna seseorang yang menyalahgunakan wibawanya, hanya dapat dilakukan oleh suatu entitas yang memiliki kekuatan lebih besar dibandingkan dengan lamb

(domba), yakni suatu ungkapan metaforis yang bermakna lemah dan penurut. Di samping itu, hubungan kesamaan sifat antara ranah sumber dan target dapat melatarbelakangi hubungan antara ranah sumber dan ranah target. Kata wolves (serigala) dianalogikan dengan man (manusia) yang berarti serigala yang hidupnya liar karena tidak dikandangkan, dibiarkan hidup di habitatnya. Konseptualisasi yang dilakukan pewarta dalam perumpamaan Injil Lukas dengan menggunakan ungkapan metaforis wolves dapat diinferensikan bahwa pewarta melakukan strategi asosiatif antara serigala dan manusia, sifat liar mengimplikasikan penyalahgunaan wewenang, sewenang-wenang, tidak mengindahkan aturan.

Dari penjelasan di atas terlihat jelas seperti apa yang dikatakan oleh K vecses (2006) bahwa kaitan antara ranah mental sumber dan ranah target merupakan hubungan yang berlaku antara ranah sumber yang dapat diberlakukan pada beberapa ranah target, demikian pula satu ranah target mungkin dapat diberlakukan pada beberapa ranah sumber. Hal ini ditunjukkan oleh ranah sumber ‘manusia’ selain bisa diterapkan untuk ranah target tree melalui PK: A MAN IS TREE, sesuai juga untuk ranah target lamb melalui PK: A MAN IS LAMB. Hubungan yang berlaku antara ranah sumber yang dapat diberlakukan pada beberapa ranah target disebut ruang lingkup sumber.

(8) Metafora ontologis mata

Metafora pada data (8) termasuk metafora ontologis pelita karena the eye ‘mata’ sebagai RSu yang merupakan ungkapan metaforis difokuskan pada interpretasi maknanya dan signifikansi dari cerita (perumpamaan) ini. “Mata” sebagai simbol dalam cerita (perumpamaan) dapat diinterpretasikan dengan Pemetaan Konseptual (PK).

(8) The lamp of the body is the eye. Therefore, when your eye is good, your whole body also is full of light. But when your eye is bad, your body also is full of darkness. (Lukas 11:34a)

Dalam kalimat tersebut di atas nomina the eye sebagai (RSu) merupakan entitas abstrak dari perspektif linguistik kognitif yang secara metafora konseptual melalui entitas konkret dapat lebih mudah dipahami. Dengan kata lain, entitas tersebut melalui PK dapat dipetakan sehingga menjadi sebuah RSa yang ideal. Pemetaan metafora konseptual the eye, yaitu light, sebagai RSa. Makna yang tercipta dari entitas abstrak yang membentuk sebagian

sistem simbol man sebagai RSa merupakan konsep metafisika yang digunakan untuk mendefinisikan light (Neville, 2001). Konsep the eye yang dikonseptualisasikan menjadi light sebagai RSa dapat dipetakan melalui PK: LIGHT IS EYE. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa the eye yang sebenarnya merupakan mata, secara metafora konseptual dianalogikan sebagai light (terang). Koherensi metaforis pada RSa dari metafora tersebut diambil dari bahasa sehari-hari sebagai sistem simbol yang merupakan realitas kehidupan, yaitu mata adalah pelita bagi tubuh atau dapat dikatakan sebagai sebuah simile,

yakni mata ibarat sebuah lampu bagi tubuh karena mata memiliki peran yang sangat penting bagi tubuh, apakah untuk kebaikan tubuh atau tidak. Koherensi inilah yang mengacu kepada perumpamaan yang terdapat dalam Lukas 11:34.

Pada metafora LIGHT IS EYE dapat dipahami bagaimana pelita sebagai RSu yang bersifat kurang abstrak dibandingkan dengan mata, berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki oleh mata (THE EYE) dengan ciri yang dimiliki sebagai RSa. Kesamaan ciri atau karakteristik yang terdapat dalam kedua komponen makna tersebut menjadi dasar metafora, yakni ibarat mata yang menerangi tubuh atau dapat dikatakan mata menjadi pelita bagi tubuh, demikian pula manusia haruslah memberi terang terhadap lingkungannya.

4.2.3 Metafora Struktural

Metafora struktural adalah jenis metafora yang keseluruhan konsep mentalnya yang kompleks distrukturisasikan dalam sekumpulan/seperangkat istilah dan konsep yang lebih konkret. Metafora struktural juga didasarkan pada dua ranah, yakni ranah sumber dan ranah sasaran berdasarkan korelasi sistematis dari pengalaman sehari-hari. Lakoff dan Johnson (2003:5) menegaskan bahwa konsep itu secara metaforis terstruktur, dengan demikian, bahasa yang digunakan juga terstruktur. Metafora konseptual struktural bersifat dinamis karena memanifestasikan apa yang sedang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan penggunanya selalu berubah sesuai dengan pikiran, perasaan, dan pengalaman

berbeda pada setiap budaya. Jenis metafora ini biasanya menggunakan ekspresi linguistik individual yang beragam, seperti tabel di bawah ini.

Tabel 4.3 Metafora Struktural No Pemetaan Konseptual (PK) Data 9. FAITH IS A FOUNDATION

He is like a man building a house, who dug deep and laid the foundation on the rock. And when the flood arose, the stream beat vehemently against that house, and could not shake it, for it was founded on the rock. (Lukas 6:48)

10. THE WORD OF GOD IS A SEED

A sower went out to sow his seed. And as he sowed, some fell by the way-side; and it was trampled down, and the birds of the air devoured it. (Lukas 8:5)

11. THE WORD OF GOD IS A PLANT

a. Some fell on the rock; and as soon as it sprang up, it withered away because it lacked moisture. (Lukas 8:6)

b. And some fell among thorns, and the thorns sprang up with it and choked it. (Lukas 8:7) c. But others fell on good ground, sprang up,

and yielded a crop a hundred-fold. (Lukas 8:8a)

12. LIFE IN FAITH IS LIGHT

No one, when he has lit a lamp, covers it with a vessel or puts it under a bed, but sets it on a lampstand, that those who enter may see the light. (Lukas 8:16)

13. FAITH BASIS IS KEEP PRAYING

a. …which of you shall have a friend, and go to him at midnight and say to him, “Friend, lend me three loaves; (Lukas 11:5)

b. Yet because this widow troubles me I will avenge her, lest by her continual coming she weary me. (Lukas 18:5)

14. FAITH OF LIFE IS WAKEFUL

a. “Let your waist be girded and your lamps

burning”. (Lukas 12:35)

b. “Therefore you also be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not

expect”. (Lukas 12:40) 15. KINGDOM OF GOD IS

GREAT BANQUET

a. “A certain man gave a great supper and invited many”. (Lukas 14:16)

b. For I say to you that none of those men who were invited shall taste my supper. (Lukas 14: 24)

16. AFFECTION IS WARMTH

a. And he arose and came to his father. But when he was still a great way off, his father saw him and had compassion, and ran and fell on his neck and kissed him. (Lukas

15:20)

b. But the father said to his servants, “Bring out the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and sandals on his feet. (Lukas 15:22)

17. GOD IS LOVE a. And when she has found it, she calls her friends and neighbors together, saying: “Rejoice with me, for I have found the piece which I lost. (Lukas 15:9)

b. And when he has found it, he lays it on his

shoulders, rejoicing. And when he comes home, he calls together his friends and neighbors, saying to them, “Rejoyce with me, for I have found my sheep which was lost!’ (Lukas 15 : 5-6)

c. Yet because this widow troubles me I will

avenge her, lest by her continual coming she weary me. (Lukas 18:5)

18. FAITH IS SALT Salt is good; but if the salt has lost its flavor, how shall it be seasoned? (Lukas 14:34)

(9) Metafora struktural bangunan

Dilihat dari bentuknya ungkapan metaforis the foundation sebagai RSu pada data (9) merupakan nomina objektif yang termasuk metafora struktural bangunan. Interpretasi makna dan signifikansi data (9) dari cerita

(perumpamaan), yakni “iman” sebagai simbol dijelaskan dengan Pemetaan Konseptual (PK) agar entitas tersebut dipahami dengan baik.

(9) He is like a man building a house, who dug deep and laid the

foundation on the rock. And when the flood arose, the stream beat vehemently against that house, and could not shake it, for it was founded on the rock. (Lukas 6:48)

Dalam kalimat data (9), nomina the foundation sebagai RSu merupakan entitas abstrak dari perspektif linguistik kognitif yang secara metafora konseptual melalui entitas konkret dapat lebih mudah dipahami. Dengan kata lain, entitas tersebut melalui PK dapat dipetakan sehingga menjadi sebuah RSa yang ideal. Pemetaan metafora konseptual foundation adalah faith (iman) sebagai RSa. Makna entitas yang membentuk sebagian sistem simbol dari Kekristenan adalah faith sebagai RSa merupakan konsep metafisika atau transendental yang digunakan untuk mendefinisikan faith (Neville, 2001). Konsep the foundation yang dikonseptualisasikan menjadi faith sebagai RSa dapat dipetakan melalui PK: FAITH IS A FOUNDATION. Dengan kata lain, dapat dijelaskan bahwa the foundation yang sebenarnya merupakan dasar bangunan, secara metafora konseptual dianalogikan sebagai faith (iman).

Koherensi metaforis RSu dari metafora tersebut diambil dari bahasa sehari-hari sebagai sistem simbol yang merupakan realitas kehidupan, yaitu apabila orang-orang di Israel dahulu mendirikan rumah batu, tentu saja pondasinya yang mula-mula dibuat. Batu yang dimaksud bukan hanya

sebungkah batu, melainkan lapisan batu di tempat yang dalam di bawah tanah sesuai dengan struktur tanah berbatu-batu yang ada di Palestina.

Pada metafora FAITH IS A FOUNDATION dapat dipahami tentang dasar bangunan (THE FOUNDATION) sebagai RSu yang bersifat abstrak dibandingkan, berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki oleh iman (FAITH) dengan ciri yang dimiliki sebagai RSa. Kesamaan ciri atau karakteristik yang terdapat dalam kedua komponen makna tersebut menjadi dasar metafora, yakni kalau seseorang mendirikan rumah haruslah membuat dasar terlebih dahulu, sehingga dasar bangunan itu kuat untuk menopang bangunan yang tersusun di atas dasar tersebut, demikian pula iman manusia haruslah kuat atau kokoh sehingga iman menjadi dasar yang kuat dalam segala aspek kehidupan.

(10) Metafora struktural benih

Dalam metafora struktural benih, benih yang ditabur oleh seorang penabur digambarkan bahwa benih itu jatuh di beberapa tempat, seperti tampak pada tabel berikut.

Tabel 4.4

Arah Benih dalam Perumpamaan Seorang Penabur

Lukas 8:5-8a Arah dari benih pertama Arah dari benih kedua

Arah dari benih ketiga

Arah dari benih keempat Some seeds fell

by the way-side, trampled down, and birds devoured it.

Other seeds fell on the rock, it sprang up, withered away because it lacked moisture. Others fell in the thorns, it was chocked by thorns. Others fell in good soil; it grew and produced fruit.

(10) A sower went out to sow his seed. And as he sowed, some fell by the way-side; and it was trampled down, and the birds of the air devoured it. (Lukas 8:5)

(11). a. Some fell on the rock; and as soon as it sprang up with it and chocked it. (Lukas 8:6)

b. And some fell among thorns, and the thorns sprang up with it and choked it. (Lukas 8:7)

c. But others fell on good ground, sprang up, and yielded a crop a

hundred-fold. (Lukas 8:8a)

Dilihat dari bentuknya ungkapan metaforis seed pada data (10) merupakan nomina objektif yang termasuk metafora struktural benih. Interpretasi makna dan signifikansi data (10) dari cerita (perumpamaan), yakni “firman” sebagai simbol dijelaskan dengan Pemetaan Konseptual (PK) agar entitas tersebut mudah dipahami .

Nomina seed pada data (10) sebagai RSu merupakan entitas abstrak dari perspektif linguistik kognitif yang secara metafora konseptual melalui entitas konkret dapat lebih mudah dipahami serta melalui PK dapat dipetakan sehingga menjadi sebuah RSa yang ideal. Pemetaan metafora konseptual seed adalah the word of God (firman Allah) sebagai RSa.

Makna entitas yang membentuk sebagian sistem simbol dari Kekristenan adalah the word of God sebagai RSa merupakan konsep metafisika atau transendental yang digunakan untuk mendefinisikan faith (Neville, 2001). Konsep seed yang dikonseptualisasikan menjadi the word of

God sebagai RSa dapat dipetakan melalui PK: THE WORD OF GOD IS A

adalah benih, secara metafora konseptual dianalogikan sebagai the word of God.

Koherensi metaforis RSu dari metafora tersebut diambil dari bahasa sehari-hari sebagai sistem simbol yang merupakan realitas kehidupan, yaitu pertanian di Palestina yang tidak bergantung pada irigasi meskipun musim hujan di sana relatif singkat dan tanahnya berbatu-batu. Petani setempat memiliki teknik membersihkan dan menyuburkan tanah sehingga tanaman dapat tumbuh dengan baik. Dalam menentukan jenis tanaman, para petani juga memperhatikan jenis tanah, apakah dataran subur, bukit berbatu, atau daerah yang agak tandus (Throntveit, 2012: 1540). Hal inilah yang menunjuk pada perumpamaan seorang penabur dalam Injil Lukas 8:4-8.

Metafora THE WORD OF GOD IS A SEED dapat dipahami bagaimana benih (THE SEED) sebagai RSu yang bersifat abstrak digambarkan, karena dibandingkan dengan firman Allah (THE WORD OF GOD) berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki antara benih (THE SEED) dan ciri yang dimiliki oleh firman Allah (THE WORD OF GOD) sebagai RSa. Kesamaan ciri atau karakteristik yang terdapat dalam kedua komponen makna tersebut menjadi dasar metafora, yakni penabur menabur benih yang jatuh di tanah, ada benih yang mati, tumbuh sebentar dan ada yang berbuah banyak. Gagasan tentang benih sebagai unit reproduksi kehidupan tumbuh-tumbuhan digunakan sebagai perumpamaan mengenai benih dan penabur (Hillyer, 1999:176).

Nomina the birds sebagai RSu juga merupakan entitas abstrak dari perspektif linguistik kognitif, secara metafora konseptual dapat dipetakan sehingga menghasilkan makna sebagai RSa yang membentuk sistem symbol, yaitu the evil spirit. Hal ini merupakan konsep metafisika yang digunakan untuk mendefinisikan the birds (Neville, 2001).

Eksistensi dari a seed sebagai benih tumbuhan dapat pula dikonstruksikan secara esensial dengan dua cara. Di satu sisi, sebagai pemikiran (thought) dan tindakan (action). Di sisi lain, benih tumbuhan yang dapat tumbuh ataupun mati. Hal tersebut memiliki sense sebagai proses dan bahkan peristiwa atau hasil dari sebuah proses. Pertama, sebagai proses, the seed fell by the way-side, trampled down (Lukas 8:5) yang secara metafora konseptual bermakna ‘orang yang mendengar firman’. Kedua, sebagai peristiwa atau dapat dikatakan sebagai hasil dari suatu proses, secara metafora konseptual bermakna ‘kemudian roh jahat datang dan mengambil firman itu dari hati mereka sehingga mereka tidak percaya dan diselamatkan’.

(11) Metafora struktural tumbuhan

Pada data berikut, yaitu data (11.a), dapat dilihat satu konsep lain sebagai berikut:

(11) a. Some fell on the rock; and as soon as it sprang up with it and chocked it. (Lukas 8:6)

Dari data (11.a) dapat dilihat bahwa frasa verbal spring up yang secara leksikal berarti tumbuh, sebagai entitas abstrak dari perspektif kognitif

linguistik dan pemetaan konseptual, bisa menjadi entitas konkret yang artinya dapat menjadi RSa ideal yang membentuk sebagian dari sistem simbol Kekristenan, yakni konsep metafisika.

Konsep spring up yang didefinisikan sebagai “the plant” yang dapat tumbuh dipetakan dengan PK: THE WORD OF GOD IS A PLANT.

Eksistensi dari seed secara esensial dapat dijelaskan sebagai pemikiran (thought), dan di sisi lain, sebagai tindakan (action) atau dapat dikatakan/ dijelaskan dengan proses atau peristiwa. Pertama, sebagai proses the seed fell down on the rock yang dikonsepkan secara metaforis ‘orang yang mendengar Firman Tuhan tetapi Firman itu tidak berakar dalam diri mereka.’ Kedua, sebagai peristiwa and as soon as it sprang up with it and chocked it, secara metafora konseptual berarti ‘orang yang percaya kepada Firman Tuhan hanya untuk sementara, ketika pencobaan hidup menimpa mereka, mereka jatuh dalam pencobaan tersebut, karena Firman itu tidak berakar dalam diri mereka’.

Pada data (11b) pemetaan metafora konseptualnya sama, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

(11) b. And some fell among thorns, and the thorns sprang up with it and choked it. (Lukas 8:7)

Frasa adverbial among thorns sebagai RSu merupakan kontainer abstrak apabila dilihat dari perspektif linguistik kognitif, dan dapat dipetakan menjadi kontainer konkret sebagai RSa yang bermakna ‘orang yang telah mendengarkan Firman’ dan inilah eksistensi dari benih sebagai proses.

Eksistensi benih tumbuhan sebagai hasil akhir dari suatu proses adalah and the thorns sprang up with it and choked it, secara metafora konseptual berarti ‘orang yang mendengar Firman Tuhan, karena kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup, sehingga Firman itu tidak mewujud nyata dalam kehidupan mereka.’

(11) c. But others fell on good ground, sprang up, and yielded a crop a hundred-fold. (Lukas 8:8a)

Dari data (11c) dapat dilihat bahwa frasa yield a crop yang secara leksikal berarti menghasilkan buah merupakan entitas abstrak apabila dilihat dari perspektif linguistik kognitif, dan melalui metafora konseptual menjadi entitas konkret. Makna konkret sebagai RSa yang membentuk sebagian sistem simbol Kekristenan adalah a seed yang merupakan konsep metafisika atau transendental. Konsep yield a crop didefinisikan sebagai “the seed” yang dapat tumbuh dan menghasilkan buah, sehingga sebagai RSa yang secara metafora konseptual dipetakan menjadi PK: THE WORD OF GOD IS A SEED.

Frasa nominal good ground secara leksikal berarti good soil dapat juga dianggap sebagai kontainer abstrak dan maknanya sebagai RSa yang membentuk sebuah sistem simbol Kekristenan adalah good heart. Hal ini merupakan konsep metafisika yang digunakan untuk mendefinisikan good ground (Neville, 2001).

Eksistensi benih yang tumbuh dan berbuah dijelaskan secara esensial dengan dua cara, yakni sebagai pemikiran (thought) dan tindakan (action) dan