Abstrak

Tulisan merupakan hasil penelitian tentang ragam kepentingan dalam lembaga tatakelola zakat yang dilakukan di Jambi dengan mempersoalkan peta kepentingan dan relasional dalam peraktik tatakelola zakat, yang dikupas dengan metodologi konstruktiv-isme. Temuan penelitian menujukkan bahwa ragam kepentingan dalam tatakelola di Jambi mengkerucut pada kepentingan aske-tik, politik dan ekonomi. Sementara relasional antara lembaga ditemukan berkutat pada relasi kooptasi antar lembaga dan ak-tor dan ini melahirkan potensi konflik perebutan kuasa tatakelola dan sumberdaya zakat.

Kata Kunci: Tatakelola zakat, konstruktivisme, Jambi.

Pendahuluan

Diskursus tatakelola zakat, yang melahirkan tiga model tatakelola za-kat lahir melalui perbedaan basis kepentingan yang melandasinya. Negara sebagai entitas sosial dengan kekuatan administrasi dan bi-rokrasi, mewacanakan tatakelola zakat dengan menggunakan teknik dan mekanisme pencapaian kekuasaan melalui disiplin, norma, pen-gelompokan identitas, penyeragaman dan pengawasan. Kekuasaan

Ragam Kepentingan Lembaga Tatakelola

Zakat

Abd. Malik

digambarkan dalam tatanan disiplin, yang dihubungkan dengan berbagai jaringan. Disiplin dalam masyarakat modern merupakan teknologi kekuasaan, dan bekerja sebagai kekuasaan norma (Hary-atmoko, 2003). Norma di sini sebagai aturan yang menyatakan nilai bersama dengan mengacu pada diri dan kelompok. Norma mengatur dan membatasi perilaku, membuat perbandingan dan membentuk individu yang diinginkan dengan ragam kepentingan.

Pelembagaan zakat memiliki hubungan timbal balik dengan pengetahuan (pemahaman) dan pelaksanaannya di dalamnya sarat dengan kekuasaan dan kepentingan. Pengetahuan sebagai kekuatan yang bekerja membetuk gagasan dan sistem rasionalitas menjadi kekuatan yang utama yang membentuk dan mengarahkan tindakan berzakat. Kekuatan pengetahuan menjadi basis penundukan atau bahkan peniadaan terhadap lembaga tatakelola zakat lainnya. Kon-sep illegal muncul sebagai pengkategorian dan penaklukkan.

Pandangan Teoritis

Konsep interest banyak digunakan oleh Weber ketika membahas agama dan ekonomi atau kapitalisme terkait dengan kekuatan-kekuatan sosial. Oleh Weber, konsep kepentingan (interest) dilihat sebagai sesuatu yang menjadi pendorong tindakan manusia, dan pen-dorong ini akan menentukan arah tindakan yang akan diambil oleh aktor (Sumarti, 2007). Kepentingan bukanlah hanya ide (gagasan) tapi juga pada materi, yang mengatur secara lansung tindakan manu-sia. Gagasan penentu tindakan yang kemudian menjadi pendorong dalam dinamika kepentingan. Max Weber membahas kepentingan “material” dan “values” sebagai sumber yang berbeda dari motivasi, ini memberikan alasan yang berbeda dan bertentangan untuk suatu tindakan. Perbedaan alasan bisa jadi karena ada upaya menyembu-nyikan sumber tindakan yang sesungguhnya.

Swedberg (2003) melihat kepentingan sebagai pendorong tin-dakan aktor namun elemen sosial menentukan ekspresi dan arah tindakan yang akan diambil. Kepentingan merupakan kekuatan pen-dorong yang mampu memberikan energi yang besar bagi seseorang

untuk melakukan suatu tindakan tanpa kenal lelah dan menyerah hingga kepentingan yang mendorong tercapai (Sumarti, 2007). Ke-pentingan sebagai merupakan pendorong semangat juang yang ting-gi bating-gi aktor, namun pada saat tertentu kepentingan bisa menjadi penghalang dan melupuhkan aktor lain, atau menguatkan satu sama lain (Sumarti, 2007).

Kepentingan aktor dalam perilaku sosial selalu mempertim-bangkan aktor lain sehingga tindakan untuk mengejar kepentingan selalu terkait dengan orang lain. Tindakan yang ditentukan oleh ke-pentingan merupakan tindakan instrumental dan beorietasi pada harapan yang identik, sehingga mensyaratkan setting sosial dimana aktor lain berfikir dengan cara yang sama (Sumarti, 2007). Dengan demikian maka kepentingan bisa membentuk jejaring sosial seba-gaimana jaringan kapitalisme yang dilihat Weber sebagai organisasi yang penuh dengan kepentingan ekonomi. Oleh itu jaringan kepent-ingan bisa menjelma dalam berbagai organisasi sosial, baik politik, ekonomi hingga agama.

Pilihan Paradigma dan Metode

Penelitian ini, secara paradigmatik memposisikan diri pada paradig-ma konstruktivis, karena paradigparadig-ma ini dianggap dapat memotret realitas sosial yang tidak hanya realitas objektif (realitas yang berada di luar diri orang yang diteliti), tetapi juga realitas subyektif (realitas yang berada di dalam diri tineliti) yang menyangkut kehendak dan kesadarannya. Secara metodologis, penelitian ini berasumsi bahwa realitas objektif dan subjektif ini memiliki hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode social history yang dipadu dengan metode intertative hermeneutic. Teknik pen-gupulan data menggunakan Tehnik obsevasi berperanserta (partic-ipant-observation), dan Wawancara. Sementara data sekunder akan dikumpulkan dengan tehnik dokumentasi.

Unit analisis dalam penelitian ini, adalah aktor dengan subjek penelitian individu. Asumsi yang diyakini adalah bahwa lembaga

bergerak diwakili oleh para aktornya baik secara kelompok maupun individu, dengan mengikuti terminologi Weber “methodological in-dividualism” (Weber, 1964; Ritzer, 1992 dan ; Nugroho, 2001).

Peta Kepentingan dalam Tatakelola Zakat

Kepentingan kekuasaan dan penguatan negara, menjadi motive pen-ting yang menonjol dari lahirnya tatakelola zakat berbasis negara dan ini juga dipengaruhi oleh dijadikannya disiplin politik sebagai basis pengetahuan dan rasionalitas. Sementara model tatakelola berbasis komunitas lebih pada kepentingan penguatan dan kemandirian lokal dengan menjadikan logika budaya dan pengetahuan lokal sebagai ba-sis rasionalitasnya.

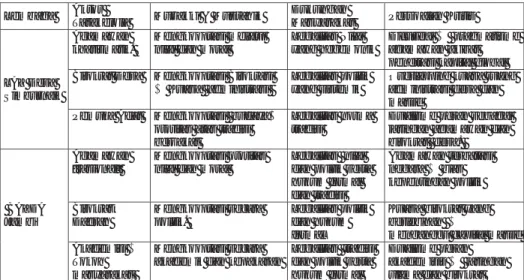

Tabel 1: Ragam Kepentingan dalam Lembaga Tatakelola Zakat

LAZ komunitas menekankan kepentingan untuk mewujudkan kemandirin masyarakat lokal sebagai tujuan utamanya dan bertujuan menciptakan kehangatan hubungan antara kelompok kaya yang mis-kin dalam komunitas. BAZDA pada sisi lain menyuarakan zakat dan pengentasan kemiskinan dan menekankan pada kepentingan pen-guatan negara dengan tujuan mewujudkan stabilitas negara melalui pengamanan sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu negara berkepentingan juga dengan potensi ekonomi zakat dan menjadikan zakat sebagai sumber pembiayaan pembangunan.

Peta Kepentingan dalam LAZ Komunitas di Propinsi Jambi

Keterlibatan banyak unsur masyarakat di atas masing-masing be-rada kepentingan yang tak jarang berbeda antara satu dengan yang Institusi Orientasi Kepentingan

Utama

Kepentingan Sampingan LAZ Komunitas Kemandirian lokal Solidaritas sosia ÆMembangun

kehangatan hubungan antara kaya dan miskin

BAZDA Penguatan Negara Menjadikan zakat sebagai sumber pembiayaan pembangunan Sumber : Data Lapang 2012 (diolah)

lainnya. Terlihat pada tabel 2 tentang Ragam kepentingan dalam tatakelola zakat, terlihat bahwa secara kelembagaan LAZ komuni-tas menekankan kepentingan kemandirian masyarakat lokal. Amil-nya berkepentingan pada penguatan ajaran agama, khususAmil-nya zakat dapat ditegakkan dalam masyarakat. Muzakki dengan kepentingan asketik dan atau altruistik untuk mencapai derjat keshalehan indi-vidu dan sosial serta pengamanan sosial dari cap orang kaya yang kikir daroi masyarakat, sedangkan mustahik, kepentingan mereka atas terlaksananya peraktik berzakat dan tatakelolanya hanya meng-harap adanya santunan zakat untuk mengamankan kondisi ekonomi mereka yang memang selalu dalam kondisi lemah.

Tabel 2: Ragam Kepentingan dalam Lembaga Tatakelola Zakat Komu-nitas

LAZ sebagai lembaga tatakekola kepentingan utamanyanya ber-tujuan untuk mewujudkan kemandirian masyarakat lokal disamp-ing untuk membangun hubungan harmonis dan hangat antara kaum kaya dan miskin. Amil sebagai aktor utama menonjolkan kepentin-gan utama pada kepentinkepentin-gan moral bagi penguatan ajaran atau tugas moral menyiarkan dan menguatkan ajaran agama dalam masyarakat dan pada saat yang sama amil juga berkempentingan terhadap du-kungan dana untuk pembiayaan penyiaran agama.

Muzakki sebagai nasabah atau sumber dana zakat, secara umum berkepentingan pada pencapaian asketik dan altruistik menuju der-jat keshalehan individu dan sosial, dan dibalik itu juga berkepent-ingan pada pencitraan sebagai orang kaya yang dermawan dan taat beragama sebagai upaya pengamanan sosial dan ekonomi dalam komunitas. Sedangkan mustahik sebagai salah satu sasaran peman-faatan dana zakat, berkepentingan pada perolehan santunan zakat

g p g g

Aktor Orientasi Kepentingan Utama

Kepentingan Sampingan LAZ Komunitas Kemandirian lokal Membangun kehangatan relasi

antara kaya dan miskin Amil Kepentingan moral Æ

Penguatan ajaran

Akumulasi pembiayaan penyiaran agama

Muzakki Asketik /altruistik dan Pengamanan sosial dan ekonomi Mustahik Pengamanan ekonomi

sebagai perlindungan terhadap ancaman ekonomi sekaligus sebagai pengamanan ekonomi.

Motivasi membangun kedekatan relasi dengan Allah SWT se-cara personal sebagai orang sholeh, merupakan tujuan yang paling ditonjolkan oleh oleh para aktor tatakelola zakat. Motivasi memban-gun relasi kepada sesama manusia juga menjadi motif yang kental. Kepentingan politik dan ekonomi, dalam bentuk penguatan kekua-saan mengarahkan dan menundukan ummat serta perolehan keun-tungan secara ekonomi dari tatakelola zakat, merupakan motif yang tidak terlihat nyata, karena selalu terbungkus dalam konsep biaya syiar agama, pembiayaan pembangunan dan pembiayaan pember-dayaan komunitas.

Kepentingan Moral

Memilih menjadi amil dalam tatakelola zakat komunitas, agamawan termotifasi dengan keyakinan bahwa amil merupakan perintah Allah SWT, untuk memungut zakat dari orang-orang yang dikenai kewa-jiban berzakat (muzakki) untuk diberikan kepada para fakir miskin (mustahik). Menjadi amil, dijanjikan pahala oleh Allah SWT, seba-gai imbalan atas kepatuhan terhadap perintah dan ajaran agama. Mengorbankan waktu dan tenaga dengan menjadi amil merupakan pilihan dan dianggap sebagai salah satu cara membangun relasi den-gan Allah SWT, sekaligus membangun relasi kepada sesama manusia menuju kesholehan.

Mustahik sebagai kelompok orang yang dikonstruksi berhak menerima dana zakat atau menerima manfaat zakat, menerima zakat karena terdorong oleh motif ekonomi sebagai tujuan dominan, kar-ena memang mereka dikategorikan sebagai penerima zakat karkar-ena pertimbangan ketidak mampuan ekonomi, dan keterhimpitan per-soalan ekonomi. Menerima zakat diyakini salah satu bentuk peng-abdian atas ketentuan Allah SWT, dan menolak berarti kesombon-gan dan itu adalah dosa, karena zakat memang digariskan oleh Allah SWT sebagai hak mereka. Dengan menerima pemberian zakat, bagi mereka juga dianggap sebagai bentuk penghargaan yang tinggi

kepa-da kaum kaya kepa-dan Amil yang telah secara ikhlas memperhatikan hak mereka. Sebagai bentuk tanda terima kasih mustahik kepada mu-zakki dan Amil adalah dengan mendoakan sebagai batasan minimal, dan sepantasnya bersedia memberikan bantuan tenaga jika mereka membutuhkan dan selalu tanpa pamrih.

Kepentingan Pengamanan Sosial dan Ekonomi

Mengorban waktu dan tengi aktor lembaga tatakelola zakat berke-pentingan pada pengelolaan zakat dengan membantu mengambil hak-hak ekonomi kaum mustahik dari tangan kaum muzakki, dipan-dang sebagai praktek membantu meringankan beban dan menga-mankan masa depan kaum lemah. Seperti yang digambarkan oleh JAR (2010) dalam wawancara, yaitu:

”Menjadi amil itu perintah menegakkan agama Allah. Menjadi amil itu adalah kebaikan karena meningkatkan iman dan taqwa orang banyak dan dijanjikan pahala yang besar ,...perintah Allah yang mengharus-kan adanya amil memiliki maksud tertentu..., ....salah satunya adalah untuk melindungi hak-hak orang miskin....”

Berzakat melalui amil merupakan bentuk penundukan kepada agamawan sebagai pemimpin agama komunitasnya. Mematuhi an-juran dan petunjuk agamawan akan memberikan efek sosial yang be-sar berupa kesediaan sang agamawan memberikan pelayanan ritual agama bagi muzakki. Menjadi muzakki yang taat kepada agamawan membuat agamawan sangat responsif pada kebutuhan sang muzak-ki. Sebaliknya bagi mereka yang tidak mematuhi anjuran agamawan untuk berzakat lewat amil, selalu dianggap sebagai orang kaya yang kikir dan ingkar serta kufur nikmat, bahkan terkadang kurang dia-baikan oleh agamawan ketika mereka membutuhkan pelayanan da-lam ritual-ritual agama.

Berzakat kepada agamawan (Amil), yang diharapkan adalah berkah berupa kemurahan rejeki dan doa-doanya yang makbul. Mu-zakki yang terdorong dengan motif seperti ini, selalu pada saat ber-zakat memohon agar sang amil mendoakan keberkahan dan kemu-rahan rejeki agar hartanya dilipat gandakan oleh Allah. Pengejaran

motif ini ditemukan beberapa muzakki yang berzakat secara khusus kepada agamawan tertentu dianggap khusus.

Berzakat dengan cara langsung ke mustahik, muzakki Simburn-aik dipengaruhi oleh motif perlindungan diri agar tidak dikatakan sebagai orang kikir dan sombong dari banyak orang, khususnya dari kalangan kaum lemah. Oleh karenanya sang muzakki memilih ber-zakat langsung kepada orang-orang yang dianggap sangat memung-kinkan untuk menilainya dan berpotensi membangun konstruksi ne-gatif atau positif tentang dirinya. Disini terjadi pilihan-pilihan yang berbeda antara muzakki berdasarkan tipologi keluarga. Bagi mereka yang berprofesi sebagai pengusaha dan pedagang, lebih sering mem-berikan zakatnya kepada buruh pasar, pekerjanya dan tetangganya, bagi keluarga petani dan nelayan lebih sering kepada keluarga dan kerabatnya. Selain itu mereka juga dipengaruhi oleh motif penguatan posisi sosial dengan yang diharapkan bisa diperoleh dari penundu-dukan dan kepatuhan para muzakki yang telah diberikannya zakat. Respon sosial dari para mustahik berupa penghormatan, penghar-gaan dan kesediaan mengorbankan tenaga dan waktu untuk mem-bantu sang muzakki, atau patuh dengan keinginan dan kepentingan sang muzakki sebagai majikan, keluarga dan tetangga.

Kepentingan sosial masing-masing aktor dalam praktek zakat dan tatakelolanya, terajut dan saling terkait antara satu dengan yang lainnya dalam satu sistem kuasa pengetahuan dan kepentingan di ba-wah kendali agamawan dalam ruang konstruksi sosial keshalehan. Dibalik kepentingan membangun keshalehan, agamawan juga berke-pentingan pada penaklukan masyarakat zakat dalam ruang kuasanya, untuk mengarahkan dan memobilisasi kelompok ekonomi atas tun-duk dan patuh dalam kuasanya, sekaligus membangun relasi yang bersinergis dengan kaum kaya sebagai penunjang ekonomi dakwah. Pengejaran tujuan pengamanan sosial dan penundukan terhadap ak-tor lain oleh muzakki, bekerja secara halus hampir tidak tersadari oleh amil dan muzakki karena terbungkus dalam konsep kesalehan dan kepedulian sosial. Sementara kepentingan sang mustahik terba-ca dengan jelas karena melekat dalam realitas kondisi ekonomi yang

serba terbatas.

Persentuhan kepentingan antar aktor dalam ranah ini, menem-patkan muzakki pada ruang paling sempit yang selalu terhimpit dan terkalahkan oleh aktor-aktor lainnya, meski mereka memiliki ruang kuasa untuk mendesak muzakki berzakat dengan momok sosial se-bagai orang kikir atau kehawatiran dari ancaman keamanan harta. Amil menempati ruang yang paling luas, karena mereka memiliki ruang kuasa pada ranah pengetahuan yang bisa membangun dan membentuk konstruksi sosial zakat pada aras kognitif, dan kemudian menjadi pijakan tindakan aktor lain. Sementara muzaki menempati ruang kedua sebagai aktor yang memiliki ruang yang sedikit bebas untuk menentukan berzakat melalui amil atau langsung ke muzakki dan berzakat dengan mustahik mana yang mereka inginkan sesuai dengan kepentingan mereka.

Kepentingan Penguatan Ajaran Agama

Penguatan agama merupakan tujuan yang tampak dan menonjol di kalangan agamawan desa Simburnaik yang terjun dalam tatakelola zakat. Menggiatkan zakat di kalangan komunitas pedesaan Simbur-naik selalu ada alokasikan untuk pembiayaan penguatan dan penyi-aran agama dalam bentuk pembangunan spenyi-arana ibadah, pendidi-kan dan pembiayaan bagi orang yang berjuang untuk menegakpendidi-kan agama.

Dialokasikannya sebagian dari dana zakat untuk amil/pengelo-la, di lapangan ditemukan bahwa, meski memang bukan tujuan uta-ma, namun ternyata alokasi ini merupakan salah satu faktor penarik mengapa orang tertarik dan mau mengorbankan waktunya untuk mengelola zakat. Seorang Amil terlibat dalam praktek pengelolaan zakat sebagai konsekwensi sebagai Imam atau Guru Agama dalam komunitas. Mengelola zakat di samping motivasi nilai (pahala), mer-eka juga termotivasi oleh adanya keuntungan material berupa alokasi dana zakat sebagai bagian amil yang telah ditetapkan dalam ajaran agama.

untuk amil buat saya bukan tujuan, tapi karena memang aturan-nya, yah diterima aja, paling tidak untuk ganti uang rokok dalam mengurus zakat. Artinya bahwa bagian zakat seorang amil di sini bukan tujuan utama, namun baginya cukup berarti karena sebagai pengganti biaya kebutuhan pribadi yang dikeluarkan dalam proses pegelolaan zakat.

Temuan lain yang mendukung bahwa bagian zakat untuk amil itu menjadi motif dalam mengelola zakat adalah; ditemukan adan-ya Guru Ngaji adan-yang enggan mengelola zakat di Masjid jika hanadan-ya mendapatkan bagian hanya sebagai Guru Ngaji tanpa mendapatkan bagian sebagai amil sekaligus. Kengganan itu cenderung ditunjukkan dengan jarang ikut serta atau malah selalu menghindar untuk men-jadi amil manakala tidak ada keyakinan atas kepastian adanya bagian sebagai amil dan bagian sebagai guru ngaji.

Temuan ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan zakat ada motif peroleh dukungan ekonomi dalam mengelola zakat, meski me-mang tidak bisa dinyatakan sebagai motif utama yang bisa digener-alisir. Namun bagimanapun juga temuan ini menunjukkan kepent-ingan atas perolehan keuntungan ekonomi dari mengelola zakatdan sekaligus mewarnai pengelolaan zakat berbasis komunitas di pede-saan Jambi. Status sosial Agamawan (Imam atau Guru Agama) di Simburnaik diidentikan dengan kesederhanaan hidup dan keter-batasan ekonomi, bahkan ada yang ekonominya sangat lemah. Mer-eka dalam menjalankan perannya sebagai pemangku agama tidak pernah ada tunjangan atau gaji dari komunitas atau pemerintah desa atas tugasnya melayani masyarakat. Maka mendapatkan santunan zakat seakan dianggap pantas, bahkan ada sejumlah warga yang se-cara konsisten memberikan zakatnya khusus untuk agamawan ter-tentu.

Peta Kepentingan Dalam Badan Amil Zakat Daerah Propinsi Jambi

Amanat UU. No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat Menja-murnya penduduk miskin yang membutuhkan bantuan dan

santu-nan sosial untuk mengatasi kesulitan hidup menjadi bagian penting dan alasan mengapa zakat kemudian di lirik untuk dijadikan lembaga kemanusiaan dan menjadi tempat orang untuk menyalurkan zakat sebagai bentuk ibadah yang di pahami oleh banyak aktor tatakelola zakat sebagai instrumen kemanusiaan.

Tabel 3: Ragam Kepentingan dalam Badan Amil Zakat (Bazda) Jambi

BAZDA sebagai lembaga pengelola zakat negara atau pemerin-tah, berkepentingan pada penguatan negara. Masalah sosial khusus-nya kemiskinan yang selalu menjadi masalah rumit selalu mencuat sebagai masalah penting bagi negara, maka dengan mengelola zakat diharapkan mampu menjadi salah satu sumber pembiayaan untuk pembangunan khususnya mengatasi persoalan kemiskinan dan keti-dak berdayaan masyarakat.

Amil atau aparat BAZDA yang merupakan aparatur negara, memandang zakat sebagai potensi besar karena menyangkut orang banyak. Dengan terlibat dalam pengurusan zakat sebagai aparat zakat, memberikan peluang untuk menduduki posisi strategis dalam tatakelola zakat, sekaligus menguasai arena zakat dan masyarakat zakat. Kepentingan lain yang tak kalah pentingnya adalah pengama-nan kerja dan ekonomi sebagai aparat negara yang bisa mendapatkan keuntungan ekonomi dari mengelola zakat sebagai aparat BAZDA yang digaji oleh negara.

Kepentingan muzakki disini bisa diwarnai oleh kepentingan pengamanan politik, karena pengawai negeri sipil dan militer serta karyawan BUMN dalam tatakeola zakat ternyata bersentuhan den-gan kekuasaan politik khususnya dalam hal penempatan dan reposisi jabatan strategis dalam birokrasi. Muzakki di BAZDA berzakat motif utama yang mencuat memang motif asketik, namun dalam

perlaksa-g p g ( )

Aktor Orientasi Kepentingan

Utama

Kepentingan Sampingan

BAZDA Jambi Penguatan Negara Pembiayaan pembangunan

Amil Penguatan politik Pengamanan ekonomi

Muzakki Pengamanan politik Pengamanan politik birokrasi dan

ekonomi (perlindungan ekonomi)

Mustahik Pengamanan ekonomi Pengamanan ekonomi survival

naannya selalu disertai oleh kepentingan politik dalam bentuk upaya pengaman dan penguatan posisi politik dalam birokrasi.

Mustahik sebagai kelompok yang berhak menerima manfaat dan efek dari pemanfaatan dana zakat, di BAZDA mereka berkepentingan terhadap peroleh dana zana zakat sebagai pengamanan ekonomi sur-vival. Karena kondisi kemiskinan atau keterbatasan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya membuat mereka hanya memiliki kepentingan pada pengamanan pemenuhan kebutuhan minimal atau kebutuhan bertahan hidup.

Kepentingan Kekuasaan Politik-Ekonomi

Perjalanan panjang wacana zakat dalam ruang politik di negeri ini berhujung pada lahirnya UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Sejak ini, maka manakala orang menyuarakan zakat dan pen-gelolaannya tidak bisa dilepaskan dari dialektika antara pergumulan nilai hukum dan budaya yang hidup dalam masyarakat dengan sistem tata negara. Artinya sejak itu tatakelola zakat telah diintegrasikan da-lam sistem hukum nasional, dan menjadi realitas kehidupan hukum yang berada dalam ruang kekuasaan politik negara dan telah menjadi bagian dari kehidupan bernegara.

Muzakki oleh badan amil zakat dipandang sebagai orang yang memiliki kewajiban untuk membayar zakat, sehingga mereka layak untuk dihimbau dan bahkan kalau memungkinkan dipaksa. Mela-lui mekanisme pemotongan gaji atau penyetoran zakat pada benda-harawan tempat bekerja bagi pegawai/karyawan merupakan bukti adanya mekanisme pemaksaan secara simbolik. Di sini para musta-hik dihadapkan pada pilihan, membayar zakat ke BAZDA atau tidak dan dianggap sebagai pegawai/karyawan yang tidak patuh beragama, padahal dengan tidak membayar zakat ke BAZDA belum tentu ia tidak berzakat.

Fenomena ini menonjolakan simbol bahwa berzakat karena ke-patuhan politis kepada atasan ketimbang keke-patuhan beragama. Yang lebih menarik adalah sang Pegawai /keryawan jika membayar zakat di BAZDA , mereka malah terancam di lingkungan di mana ia

ting-gal, karena dianggap tidak peduli lagi dengan kemiskinan di lingkun-gan sekitar tempat di mana ia menetap sebagai anggota masyarakat. Dengan membayar zakat di BAZDA maka ia sedang terlepaskan dari ikatan komunitas lingkungan tempat tinggalnya sebagai orang yang juga punya tanggungjawab sosial.

Temuan lain tentang fenomena BAZDA melakukan mobilisa-si masyarakat untuk berzakat di BAZDA adalah adanya pengurus BAZDA yang tidak membayar zakat. Ini merupakan fenomena me-narik yang bisa di baca sebagai gejala politisasi para muzakki dan mustahik. Muzakki dijadikan sasaran penekanan untuk berzakat ke BAZDA dengan mengatasnamakan untuk pembiayaan pemberda-yaan mustahik, namun disana yang lebih menjadi perhatian adalah akumulasi dana zakat untuk kepentingan pencapaian prestasi dan penguatan kekuasaan BAZDA atas praktek zakat. Para pengelola zakat BAZDA hanya menekankan orang mustahik untuk berzakat ke BAZDA dengan tujuan meningkatkan angka penerimaan zakat un-tuk mencapai prestasi politis bahwa mereka telah berhasil mening-katkan kesadaran berzakat ummat dengan tingginya penerimaan dana zakat. Terbukti ketika mengamati keseriusan dalam merancang program BAZDA, yang lebih diperhatikan adalah bagaimana menca-ri solusi atas rendahnya penemenca-rimaan dana zakat, namun hampir ti-dak pernah ada pembicaraan serius tentang bagaimana mewujudkan BAZDA sebagai lembaga yang memberdayakan, paling tidak men-gevaluasi capaian program dalam kaitannya dengan pemberdayaan kaum mustahik.

Tradisi penyerahan dan pendistribusian dana zakat ke Mustahik selalu melibatkan elit pemerintah daerah. Cara ini menimbulkan pe-nafsiran yang berbeda-beda dalam masyarakat. Ada yang menafsir-kan sebagai bentuk kepedulian pejabat tinggi kepada orang miskin, perhatian pejabat yang tinggi kepada BAZDA , dan bahkan ada yang menafsirkan pejabat yang menyerahkan zakat tersebut sebagai pe-jabat yang dermawan, padahal pepe-jabat tersebut kadangkala tidak pernah memberikan zakatnya di BAZDA . Artinya ada simbol so-sial yang diberikan publik kepada pejabat yang menyerahkan zakat

BAZDA yang seharusnya bukan diberikan kepada mereka. Muzakki yang ikhlas hilang dan tidak terbaca publik. Orang yang berzakat tak terlihat dan yang tidak berzakat berdiri tegak di depan para musta-hik, mereka disapa hormat, dan disembah dengan hidmat, sebagai pemimpin yang dermawan, budiman, dan penuh kasih kepada ma-syarakat lemah.

Kepentingan Akumulasi Modal Pembangunan

Temuan lapang di pada Pengelolaan Zakat di propinsi Jambi menun-jukkan bahwa, pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat mengelola zakat dengan memungut zakat dari para karyawan/pegawai yang ada dilingkungan kantor dan instansi Pemerintah Daerah dan Kan-tor Wilayah Departemen Agama yang ada di propinsi Jambi. Dana yang diperoleh dari pemungutan zakat tersebut di setor ke-rekening BAZDA untuk kemudian dimanfaatkan dalam upaya pemberdayaan masyarakat dalam berbagai bentuk (Biasiswa Pendidikan, Bantuan Berobat, Bantuan Modal, Bantuan Guru Agama/Ngaji, dll).

Memasukkan zakat sebagai instrumen pembangunan dan pem-berdayaan serta jaminan sosial, maka secara bersamaan membawa kaum muzakki ikut bertanggungjawab dalam pembangunan dan pemberdayaan serta jaminan sosial terhadap masyarakat lemah. Se-cara sederhana memang tidak menjadi persoalan, namun manakala negara mengurangi porsi tanggunjawabnya terhadap pembangu-nan, pemberdayaan atau paling tidak terhadap jaminan sosial kaum lemah dan terlantar, maka secara bersamaan rakyat khususnya kaum muzakki dalam kasus zakat, telah dipolitisir dan diekploitasi secara politis untuk menjadi penanggungjawab atas kegagalan negara men-gatasi persoalan kemiskinan.

Pengorganisasi zakat dalam mekanisme modern agaknya teril-hami oleh fenomena di negara-negara Barat, kepedulian selalu di-simbolisasikan dengan uang. Makin kaya seseorang, makin tinggi pajak yang harus dibayar dan ini disandingkan dengan wacana zakat. Pemerintah kemudian mendistribusikan kembali uang tersebut ke-pada orang miskin. Simbolisasi seperti ini mudah diterima oleh

publik karena pelayanan sosial telah sedemikian bagusnya. Struktur masyarakat yang tidak begitu hierarkhis dan cenderung individu-alis adalah faktor lain yang berperan mengarahkan proses tersebut. Namun, itu semua tidak cukup. Perubahan dasar pemikiran dalam penyelenggaraan jaminan sosial dari entitlement ke insentif memi-liki dua sisi yang cenderung berlawanan. Pada satu sisi ada upaya pemberdayaan dan pemandirian, pada sisi yang lain kelompok lemah diarahkan untuk berkompetisi dengan kelompok yang lebih kuat. Orang lanjut usia, wanita hamil, dan orang cacat tentu akan sulit untuk bisa produktif seperti kelompok orang normal. Diskrimi-nasi positif seharusnya diberlakukan, tetapi pada masyarakat yang menjunjung tinggi kesejajaran hal seperti ini sering dilupakan. Pada kondisi seperti ini jaminan sosial kehilangan makna dasarnya yaitu mengangkat ketidaknormalan ke level normal.

Kepentingan Pemerataan Ekonomi Masyarakat

Aktor BAZDA propinsi Jambi, melihat sebagai pranata keagamaan yang memiliki kaitan erat dengan masalah-masalah kemanusiaan, seperti kemiskinan dan kesenjangan sosial akibat perbedaan dalam kepemilikan kekayaan. Zakat diyakini sebagai instrumen pemerataan kekayaan dalam konteks pemenuhan standar hidup minimal, artinya di sini zakat dilihat sebagai mekanisme untuk menciptakan suasana ekonomi di mana tidak ada orang atau kelompok masyarakat hidup dalam penderitaan, sementrara ada sebagian orang yang menikmati hidup berlimpah dalam kemakmuran dan kemewahan. Maka, zakat disini oleh BAZDA dilihat sebagai mekanisme yang dapat menghi-langkan atau paling tidak mempersempit jurang perbedaan tingkat kesejahteraan dalam masyarakat. Dengan zakat semangat kepedu-lian dan kemanusiaan bisa di bentuk, paling tidak dengan mengin-gatkan orang untuk perduli.

Mengatas namakan kemanusiaan, agaknya menjadi ironis keti-ka ditemuketi-kan praktek-praktek di lapangan yang agak berbeda. Mem-perlakukan muzakki dengan sangat manusiawi dan bahkan berle-bihan terlihat begitu menonjol dan selalu muncul dalam melayani

setiap muzakki dari masyarakat umum yang datang untuk menyetor-kan zakatnya di BAZDA . Namun nuansa amenyetor-kan sangat berbeda ma-nakala yang datang bertamu adalah calon mustahik. Mereka disam-but dengan wajah tanpa senyum dan dengan sapaan yang terkesan menghardik. Tak jarang ada yang tidak dilayani dengan alasan yang tidak rasional. Mengelola zakat dengan alasan kemanusiaan dengan fenomena yang demikian agaknya sangat ironis. Atas nama kemanu-siaan buat manusia yang mana ketika fenomena perlakukan antara muzakki dan mustahik mencuat dalam keseharian di BAZDA . Berzakat Di BAZDA: Kepentingan Pengamanan Politik Dan Ekonomi

Mematuhi berzakat di BAZDA oleh para pegawai dan pejabat pe-merintah daerah propinsi Jambi, dilakukan dengan pertimbangan bahwa BAZDA merupakan lembaga tatakekola zakat yang resmi dibentuk oleh pemerintah sehingga secara formal dianggap legal dan aman karena telah diatur dengan aturan perundang-undangan yang jelas. Tapi bukan berarti bahwa para pegawai dan pejabat pemerin-tah menganggap BAZDA sebagai bentuk tatakelola zakat yang paling tepat jika dilihat dari pemahaman zakat para pengawai dan pejabat pemerintah tersebut.

Memandang BAZDA, pegawai dan penjabat pemerintah daerah propinsi Jambi meletakkan BAZDA sebagai lembaga pemerintah yang bekerjanya bersifat formal dengan tata aturan yang telah dia-tur oleh pemerintah, dan menganggapnya sebagai satu mekanisme sistemik yang menyatu dengan instansi pemerintah. Bagi mereka berzakat melalui BAZDA merupakan kewajiban sebagai pengawai negeri sipil atau pejabat yang bekerja di lingkungan dinas atau in-stansi pemerintah daerah propinsi Jambi.

Tujuan utama para pengawai dan pejabat di lingkungan pemer-intah daerah propinsi Jambi berzakat di BAZDA adalah mematuhi instruksi Gubernur Jambi, yang memerintahkan agar pegawai dan pejabat berzakat, bersadaqah dan berinfak di BAZDA . Kepatuhan muzakki berzakat di BAZDA menjadi sebuah kepatuhan berorientasi

pada atasan dan terkesan lebih pada mematuhi instruksi pemerintah ketimbang melaksanakan kewajiban agama. Artinya bahwa mereka berzakat melalui lembaga BAZDA lebih karena pertimbangan sistem pemerintahan dengan kepentingan penundukan pada atasan. Hal ini dilakukan karena menghindari resiko berupa sanksi dari atasan, baik sanksi administrasi maupun berupa resiko kerenggangan relasi den-gan atasan.

Kecenderungan para muzakki yang lebih banyak menyetor ke BAZDA dalam bentuk infak dan sedeqah ketimbangan zakat, meru-pakan gejala yang menarik. Mereka yang sempat di wawancarai (se-mua enggan disebutkan namanya), menyatakan bahwa hal tersebut dilakukan karena : 1) RN (39 tahun) mengakui merasa lebih nyaman berzakat pada LAZ berbasis Masjid yang ada dilingkungan tempat tinggal mereka. 2) AS (45 tahun) menyatakan bahwa cukup berinfaq saja di BAZDA , yang penting kita telah mematuhi perintah Pimpi-nan meski hanya dengan infaq, 3) YE (41 tahun) mengakui bahwa gajinya tidak dikenai wajib zakat karena telah berhutang di Bank.

Pengakuan muzakki RN (39 tahun) merasa lebih nyaman ber-zakat pada LAZ Masjid di lingkungan tempat tinggalnya, juga diakui karena adanya rasa tidak nyaman atas desakan sosial dari lingkun-gan sebagai orang yang dipandang sejahtera. Ada perasaaan tidak aman jika tidak ikut serta berzakat di lingkungannya. Selain itu ada keraguan pada penilaian sah atau tidaknya berzakat di BAZDA , dan ini terkait pada penilaian keberkahan berzakat. Mereka beraggapan bahwa zakat sebagai ibadah wajib ada tatacara atau ritualnya berupa serah terima yang disertai dengan doa-doa amil pada saat penyera-han zakat. Selanjutnya muzakki AS mengakui bahwa berzakat di BAZDA untuk mengikuti aturan yang berlaku meski cukup dengan berinfak bagi RN, lalu zakatnya di serahkan ke LAZ Masjid di dekat rumahnya.

Pengakuan serupa dari YE (41 tahun), bahwa beliau hanya berin-faq ke BAZDA karena menurutnya gajinya tidak cukup untuk dikenai wajib zakat. Gajinya hanya tinggal sedikit karena dipotong oleh Bank untuk angsuran pinjaman. Alasan inilah yang membuat YE hanya

menyerahkan infaknya saja ke BAZDA . Infak diberikan dengan tu-juan agar tidak dianggap sebagai pegawai yang tidak patuh dengan perintah atasan. Berbeda dengan pengakuan HA (51 tahun) yang menjabat kepala Kantor Pemerintahan, ia sebagai muzakki yang disi-plin berzakat di BAZDA , menyatakan bahwa berzakat di BAZDA itu lebih baik karena di sana pemanfaatan dana zakat lebih terarah dan terencana serta membantu pemerintah mengatasi masalah kemiski-nan sebagai tujuan zakat. Belia disiplin berzakat juga diakuinya un-tuk memberikan contoh pada kepada bawahannya.

Beberapa temuan manarik dalam fenomena berzakat dan tat-akelola zakat di BAZDA propinsi Jambi, menunjukkan adanya dina-mika rasionalitas dan kepentingan. Ada pertemuan rasionalitas sains modern berupa pertimbangan legalitas dan profesionalitas yang men-ganggap BAZDA sebagai tatakelola zakat yang legal, memiliki peren-canaan dan bertanggungjawab, dengan tujuan memberdayakan kaum miskin, berbenturan dengan pertimbangan pentingnya prosesi ritual berzakat yang disertai ijab-qabul dan ritual doa sebagaimana yang dipraktekkan pada LAZ tradisional berbasis masjid. Orientasi tujuan dan orietasi nilai di sini terlihat berbenturan. Rasionalitas berorietasi tujuan menjadi ciri rasionalitas muzakki yang berzakat di BAZDA , sementara rasionalitas nilai merupakan tantangan besar bagi BAZ-DA dan mengakibatkan adanya muzakki yang melakukan kamuflase. Berinfaq di BAZDA dan berzakat di LAZ berbasis masjid.

Berzakat atau berinfak di BAZDA , bagi muzakki terbaca domi-nan di dorong oleh kepentingan penundukan dan kepatuhan pada atasan, yang terlihat dengan adanya mereka mengedepankan In-struksi Gubernur sebagai salah satu alasan mendasar berzakat atau berinfaq di BAZDA . Kepentingan pengamanan diri dari resiko sank-si atau teguran administrasank-si dan birokrasank-si dilingkungan kerja, meru-pakan pertimbangan yang cukup dominan. Artinya bahwa berzakat bagi muzakki BAZDA lebih nampak sebagai tindakan pendudukan, kepatuhan dan pengamanan relasi dan posisi dalam birokrasi tempat muzakki bekerja.

Dinamika Relasional dalam Tatakelola Zakat

Temuan lapangan menunjukkan bahwa ada persentuhan antara satu lembaga pengelola zakat dengan yang lainnya. Wacana zakat yang dimunculkan ditemukan persentuhan yang saling menilai antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Konsep-konsep yang saling bertentangan lahir dari cara pandang yang berbeda dalam mema-hami, menilai, hingga pada kepentingan. Konsep yang paling sering dimunculkan dan mengandung penilaian terhadap yang lainnya ada-lah konsep: tradisional-modern, musiman-profesional, tidak efisien-efiesien, tidak efektif-efektif, hingga pada illegal-legal.

Tabel 4: Peta Konflik Lembaga Tatakelola Zakat

Pertemuan pada aras basis Pengetahuan dan rasionalitas, terjadi benturan antara LAZ Komunitas dengan BAZ. LAZ Komunitas yang tunduk pada Pengetahuan Lokal (kearifan local berbasis logika ke-bersamaan) berbenturan dengan BAZ Negara yang menyatakan diri tunduk di bawah Pengetahuan Modern. Dengan menggunakan basis pengetahuan masing-masing, keduaanya membangun pemahaman, pedoman kerja dan pengarah tindakan, membuat lembaga-lembaga zakat tersebut memiliki perbedaan mendasar dalam memandang zakat, berzakat hingga sistem yang dijalankan dalam pengelolaan zakat masing-masing.

Pada basis rasionalitas, terjadi benturan antara LAZ Komunitas, BAZ Negara. LAZ Komunitas dengan basis rasionalitas Asceticism dan Altruistism, dan BAZ Negara dengan basis rasionalitas Integra-tif dan Developmentalism. Dengan basis rasionalitas masing-masing kemudian berzakat dan mengelola zakat dengan basis etik yang ber-beda.

g Institusi

Pengelola Zakat Basis

Pengetahuan Basis Rasionalitas Kepentingan Basis Legitimasi LAZ Komunitas Local

Knowledge Asketisisme dan Altruisme Kesholehan Individu-sosial Justifikasi Norma-norma tradisi lokal BAZ Negara Sains Modern Politik = Intergratif,

Developmentalisme

Penguatan

Negara Hukum Formal Sumber : Malik, 2010 (diolah)

Dua model tatakelola zakat tersebut sama-sama memobilisasi muzakki di wilayah kerja masing-masing untuk berzakat dilemba-ganya. Namun persoalannya bahwa muzakki yang dimobilisir ter-sebut adalah orang yang sama. Seorang pegawai negeri sipil yang bekerja di kantor atai dinas intansi pemerintah adalah juga sebagai warga komunitas dimana mereka tinggal dan menetap bersama ke-luarganya.

Perebutan muzakki dari masing-masing lembaga tatakelola tak terhindarkan dan masing-masing berusaha keras menggiring muzak-ki agar berzakat pada lembaga yang mereka. Berbagai strategi dilaku-kan, mulai dengan iklan pencitraan, pengiringan melalui wacana dan rasionalisasi berdasarkan rezin pengetahuan, tawaran kemudahan, hingga pada tekanan-tekanan dengan menggunakan wacana hukum formal oleh negara maupun aturan internal bagi industri swasta.

Selain potensi konflik antara lembaga tatakelola zakat yang ada, potensi konflik aktor tatakelola dengan masyarakat luas pun terbu-ka luas untuk terjadi dan ini dapat dilihat pada tabel 6.1. Pada tabel tersebut terlihat kalau LAZ Desa Simburnaik sebagai LAZ berbasis komunitas menunjukkan bahwa relasi antara agawamawan dan mu-zakki atau mustahik yang terjadi adalah kooptasi yang menempatkan agamawan sebagai penguasa ruang ajaran dan mengkooptasi mu-zakki dan mustahik. Antara agamawan dengan masyarakat luas me-nempatkan masyarakat sebagai pemberi legalitas nilai dan moral ter-hadap kuasa agamawan untuk mengelola zakat. Kooptasi agamawan terhadap muzakki dan mustahik yang mendapatkan legalitas nilai/ moral melahirkan persoalan lain sebagai akibat kuasa yang besar dari agamawan. Seringkali muncuk kecurigaan terhadap agamawan yang dianggap memanfaatakan zakat untuk kepentingan sendiri, dan ini sebagai akibat dari penetrasi kapital global yang menjamah hingga level komunitas.

Implikasi sosial dari model lembaga tatakelola zakat tersebut bagi masyarakat, lahir dalam berbagai bentuk. LAZ komunitas mis-alnya, dengan berbasis pengetahuan lokal dan rasionalitas asketisme dan atau altruisme, membawa kepentingan pencapaian kesholehan

individu dan sosial yang diperkuat oleh basis legitimasi norma-nor-ma tradisi lokal, melahirkan kondisi sosial dalam kebersanorma-nor-maan yang hangat, meski berpelung hegemonik dengan kondisi berupa :

1. Berbasis komunitas berakibat pada pemangku kuasa tatakelola diletakkan pada elit lokal khususnya elit agama. Legitimasinya kuat dengan berbasis norma tradisi, namun akibatnya rawan la-hirnya hegemoni dari elit lokal.

2. Berbasis pengetahuan lokal, membuat tatakelola zakat dianggap pinggiran oleh logika manjemen modern.

3. Karena konteknya lokal, maka akses masyarakatpun kemudian terbatasi dalam wilayah lokal secara sempit dan untuk kepentin-gan komunitas itu sendiri, namun merata karena memang ber-landaskan etika kebersamaan.

4. Dengan berbasis norma-norma tradisi lokal, membuat LAZ ko-munitas bisa memberikan ruang akses yang luas terhadap warga secara sama, maka hasil mampu kepercayaan yang tinggi dari masyarakat.

BAZ Negara adalah lembaga tatakelola zakat berbasis sains modern, menganut logika politik yang mengedepankan upaya inte-grasi dan pembangunan. Kepentingan yang muncul terfokus pada upaya penguatan Negara melalui wacana pembangunan dan pem-berdayaan terhadap warga miskin. Kekuatan dukungan masyarakat diperkuat dengan legitimasi hukum formal. Implikasi sosialnya bagi masyarakat, cenderung bias kekuasaan politik dan birokrasi dengan kondisi berupa :

1. Berbasis negara berakibat pada pemangku kuasa tatakelolanya diletakkan pada kuasa aparatur negara dan elit agama bias neg-ara. Legitimasinya kuat dan memiliki kemapuan memaksa, kar-ena berbasis hukum formal. Namun akibatnya rawan penundu-kan simbolik semata.

2. Berbasis sains modern, membuat BAZ menjadi lembaga tatake-lola zakat yang superior, karena mengetengahkan logika iilmiah dengan manajemen modern.

ter-batasi oleh ruang birokrasi yang diatur oleh sistem administrasi Negara. Jangkauannya sangat luas karena dalam konteks Neg-ara. Hanya saja pemerataan menjadi sulit untuk diterapkan kar-ena berlandaskan etika integritas dan pembangunan.

4. Dengan berbasis legitimasi norma positif , membuat BAZDA menjadi sangat terbatas memberi ruang akses pada masyarakat umum karena di sana bekerja sistem dengan logika birokrasi dengan kekuatan politik. Akibatnya kepercayaan yang terbangun berpeluang dalam kondisi yang rapuh bahkan memungkinkan dalam kondisi ketertekanan oleh kekuatan birokrasi dan politik.

Berbagai implikasi bekerjanya dua model lembaga amil zakat dalam masyarakat Jambi, memancing konflik antara lembaga, kare-na perbedaan basis pengetahuan, rasiokare-nalitas dan kepentingan. Per-bedaan basis pengtahuan berakibat pada perPer-bedaan sistem rasiolitas yang bekerja serta kepentingan masing masing, dan perbedaan ini menjadi basis logika yang menggiring lahirnya benturan kepentin-gan.

Tabel 5: Peta Konflik Antaraktor pada Beragam Lembaga Amil Zakat

Perbedaan pandangan dalam tatakelola yang, selalu rawan ter-hadap munculnya konflik-konflik, karena disana akan ada dominasi dan perbedaan basis pengetahuan berakibat pada munculnya

ben-p g g

Lembaga Aktor Tatakelola Muzakki & Mustahik Dukungan Masyarakat Persoalan Kritis

LAZ Desa Simburnaik

Agamawan kharismatik.

Mengkooptasi melalui nilai dan moral

Legalitas Nilai yang hegemonik

Dicurigai Æ pragmatisme agamawan akibat penetrasi kapital global Birokrat Desa Mengkooptasi Birokrasi

Æ Kuasa administrasi Legalitas politik yang sistemik

Overlapping kuasa ruang administrasi desa dan masjid

Pemuka Adat Mengkooptasi budayaÆ otoritas atas tradisi berzakat

Legalitas norma tradisi

Dualisme peran sebagai jaringan agamawan dan birokrat desa. BAZDA Jambi Agamawan ”rasional” Mengkooptasi otoritas nilai dan moral

Legalitas nilai dan politik serta hukum formal dan tradisi Agamawan terbatasi negara Æ bias kepentingan politik Birokrat Daerah Mengkooptasi secara politik. Legalitas politik dan hukum formal

Kuasa birokrat yang berlebihan Æ

menganggu capital masjid Akademisi Æ

Tokoh masyarakat

Mengkooptasi secara akademik dan kepakaran

Legalitas tradisi dan politik serta hukum formal

Dualisme peran akademisis Æ jaringan ulama dan birokrat Sumber: Data Lapang 2010 (diolah)

turan gagasan atau paling tidak terjadi kooptasi antra satu dengan yang lainnya. Relasi antara aktor dalam tiga model Lembaga tatake-lola zakat, meposisikan muzakki dan mustahik pada posisi yang terk-ooptasi oleh kekuatan yang lebih besar.

Birokrat Desa pada LAZ Desa Simburnaik mengkooptasi mu-zakki dan mustahik dalam ruang birokrasi dengan kekuasaan admin-istrasi dalam mengkategorikan warga sebagai muzakki atau musta-hik dan ini mendapatkan legalitas fomal dan politik dari masyarakat luas. Persoalan krusial di sini adalah adanaya overlapping kuasa ru-ang administrasi desa dan kuasa ruru-ang administrasi masjid yru-ang di-kuasai oleh agamawan (puang imang).

Pemuka adat sebagai pemangku kuasa adat mengkooptasi mu-zakki dan mustahik dalam kerangka otoritas tradisi berzakat yang mendapatkan legalitas cultural dari masyarakat umum. Persoalan krusialnya adalah adanya dualisme peran pemuka adat yang men-jadi jaringan agamawan dalam mengawal norma dalam masyarakat sekaligus menjadi jaringan birokrat untuk mengawal stabilitas poli-tik komunitas.

Potensi konflik terlihat pada relasi agamawan dengan muzakki ketika kepentingan antara agamawan dan muzakki tidak bersinergis. Apalagi posisi muzakki dan mustahik yang terkooptasi dalam ruang kuasa agamawan atas ajaran. Apalagi jika muzakki hanya diberi ru-ang untuk patuh tanpa diberi ruru-ang bargaining, namun itu di Desa simbur naik tidak terjadi karena muzakki mendapatkan ruang bar-gaining untuk bisa berzakat secara individu sesuai dengan kepent-ingannya, yang penting bagi agamawan adalah bahwa muzakki berzakat dan diberikan kepada yang berhak. Konflik terjadi ketika agamawan menunjukkan sikap pragmatisnya dan mengambil keun-tungan untuk dirinya diluar kewajaran yang dibisa diterima dalam norma masyarakat luas.

Kesimpulan

Perbedaan kepentingan mempertajam benturan dan bertemu keti-ka keduanya memperebutketi-kan simpatik masyaraketi-kat zaketi-kat (muzakki

dan mustahik). LAZ dengan tawaran pengikatan keshalehan individu dan sosial untuk penguatan komunitas, BAZ Negara dengan tawaran pengentasan kemiskinan dan pembangunan untk kepentingan pen-guatan negara. Ketiga menjadikan mustahik sebagai komoditas dan memperebukan muzakki. Muzakki LAZ komunitas adalah warga ko-munitas yang sejahtera, yang juga pada waktu tertentu menjadi mu-zakki BAZ negara ketika sang mumu-zakki sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau militer. Sebagai warga komunitas dan sebagai PNS atau karyawan perusahaan, merupakan dua posisi yang selalu bersamaan sehingga ia diperebutkan oleh LAZ komunitas dengan BAZ negara.

Konflik kepentingan pada level aktor tatakelola, terjadi akibat adanya dominasi antar aktor. Pada LAZ Komunitas, dominasi berada ditangan agamawan sebagai pemangku kuasa tertinggi dan mengk-ooptasi ruang gagasan ummat, karena kuasa pengetahuan ada da-lam kuasa agamawan dibawah legitimasi budaya lokal. Pada level BAZDA , dominasi berada ditangan negara melalui aparatnya dan mengkooptasi ruang gagasan warga negara dengan rezim pengeta-huan negara dibawah legitimasi hukum formal.

Relasi antara muzakki dan mustahik, pada LAZ komunitas be-gitu hangat. Mereka yang berzakat mendapatkan penghormatan dan perlindungan dari para mustahik, karena mereka dianggap sebagai sosok yang mengayomi dan menyelematkan kaum lemah. Oleh kar-ena itu amil bersama muzakki pada LAZ komunitas dikonstruksi se-bagai orang yang baik, sholeh dan peduli kepada kaum lemah dan layak dihormati, dipatuhi dan bahkan dilindungi. Berbeda dengan muzakki di BAZDA , mereka tidak dikenal oleh muzakki, di lingkun-gan tempat tinggalnya mereka terkadang berbenturan denlingkun-gan warga karena dianggap tidak berzakat. Mereka berzakat di BAZ dan yang mendapatkan penghargaan dari mustahik dan masyarakat luas han-yalah pemerintah dan aparatnya. Hal yang sama juga ditemukan di LAZ Swasta.

DAFTAR PUSTAKA

Aflah, Kuntarno Noor & Mohd Nasir Tajang ( Eds.), (2006), Zakat dan Peran Negara, Forum Zakat, Jakarta.

Anonim (2001), Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat: Undang-undang RI No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Bagian Proyek Peningkatan Zakat Dan Wakaf Jakarta, Jakarta.

Bamualim. Chaider S dan Irfan Abu Bakar, (ed), (2005), Revilisasi Filantropi Islam : Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia, Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) UIN Sayarif Hi-dayatullah Jakarta.

Berger, P.L and Luchmann, Thomas (1967), The Social Construction of Reality, Doubleday, New York.

Budimantra, Arif (2007), Kekuasaan dan Penguasaan Sumber Daya Alam, ICSD, Jakarta.

Burrell, G dan G Morgan, (1994), Sociological Paradigms and Or-ganizational Analysis: Elements of the Sociology of Corporate Life. Ashgate Publishing Limiter England.

Darmawan Triwibowo, Darmawan dan Sugeng Bahagijo, (2007), Mimpi Negara Kesejahteraan Perkumpulan Prakarsa, Jakar-ta.

Dasril, (2000), Upaya Bazis DKI Jakarta Mengatasi Kemiskinan di Jakarta Pusat, (Disertasi Doktor), Perpustakaan PPs IAIN Ja-karta, Jakarta.

Denzin dan YS Lincoln, (1995), (eds), Handbook of Qualitative Re-search, Second Edition, Sage, London

Doa, H. M. Djamal, (2005), Menggagas Pengelolaan Zakat Oleh Negara, Nusantara Madani, Jakarta.

Dreyfus, Hurbert L, & Paul robinow, (1982), Michel Foucault : Be-yon Structuralism and Hermaneutics, The University of Chi-cago Press, ChiChi-cago.

Faridi, F. R. (1976). Zakat and Fiscal Policy. Paper presented at The First International Conference on Islamic Economics, Jeddah, February 1976.

Non-Govern-mental Zakat Collectors in Indonesia, “ in The International Journal of Not-for-Profit Law, Vol. 8. January, 2006.

Foucault, M. (2000), The Subject and Power: dalam Reading in Con-temporary Political Sociology, ed. K. Nash, Balckwell Publish-ers, Oxford, hh. 8-26.

Fukuyama, F, (1995) Trust : The Social Virtiues and the Creation of Prosperity, Free Press, New York

Geerzt, C, (1992). Tafsir Kebudayaan, Kanisius, Yogyakarta.

Giddens, Anthony. (1987), Perdebatan Kelasik Kontemporer menge-nai Kelompok, Kekuasaan dan Konflik. Rajawali, Jakarta Granovetter, M. And Swedberg, R. (1992). The Sociology of

Econom-ic Life, Westview Press, San Francisco, USA.

Hafhidhuddin, Didin, dkk (2003),Problematika Zakat Kontempo-rer: Artikulasi Proses Sosial Politik Bangsa” Forum Zakat, Ja-karta.

Indrijatiningrum, Mustikorini (2005), “Zakat sebagai Alternatif Penggalangan Dana Masyarakat untuk Pembangunan” (The-sis) Universitas Indonesia (tidak terbit).

Kochuyt, Thierry, (2009), Social Compass : God, Gifts and Poor Peo-ple: On Charity in Islam, Social Compass 2009; 56; 98 Sage Pub-lisher, http://scp.sagepub.com/cgi/content/abstract/56/1/98 Martin, Roderick, (1993), Sosiologi Kekuasaan, (diterjemahkan oleh

Herry Joediono)

Mas’udi, Masdar. F. (1991), Agama Keadilan: Risalah Zakat (pajak) dalam Islam, Pustaka Firdaus, Jakarta.

Miftah, (2005), Zakat Dalam Perpektif Hukum Diyâni Dan Qadâ’i, (Disertasi Doktor), Perpustakaan PPs UIN Jakarta, Jakarta. Permono, Sjechul Hadi, (1988), ”Pendayagunaan Zakat Disamping

Pajak Dalam Rangka Pembangunan Nasional”, Disertasi Dok-tor, Perpustakaan PPs IAIN Jakarta, Jakarta.

Qadir, Abdurrachman, (1998), Zakat Dalam Dimensi Ibadah Mah-dhah Dan Sosial: Disertasi Doktor, Rajagrapindo Persada, Ja-karta.

Qardawi, Yusuf, (1994), Fiqh az-Zakât, Maktabah Wahbah, Kairo. Rahardjo, M. Dawam (1986), “Zakat Dalam Prespektif Social

Ekono-mi”, dalam Jurnal Pesantren No. 2/POL.III.1986, Jakarta. Ritzer, George, (1992), Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma

Ganda (penyadur Alimandan), Rajawali Press Jakarta

Salim, Arskal (2003), Pengelolaan Zakat dalam Politik Orde Baru, dalam Hafhiduddin dkk (2003), Problematika Zakat Kontem-porer: Analisis Proses Politik Bangsa, Forum Zakat, Jakarta Sudewo, Erie, (2008), Kebijakan Perzakatan : Kita dan Negeri

Tet-angga, dalam Politik ZISWAF, Kumpulan Esai, CID dan UI Press, Jakarta.

Sumarti, Titik, (2007), Sosiologi Kepentingan (Interest) dalam Tin-dakan Ekonomi, dalam Sodality, Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat IPB, Bogor.

Swedberg, R, (1996). Economic Sociology, Edward Elgar Reference Publishing Limited, UK. Brookfield, US.

Takidah, Erika (2001) "Analisis Pengaruh Kualitas Jasa Badan Amil Zakat Nasional pada Kepuasan dan Kepercayaan Muzakki”, (Thesis) Universitas Indonesia (tidak terbit)

Tawati, ‘Abd al-Karim at-, (1986), Mafhum al-Zakah wa Abaduha wa Hikmatu Tasri’iha fil Islam, al-Manhal (No. 447): 24-41)

Turner, Bryan S. (1983). Relegion and Social Theory: A Materialist Perspective, Heinemann, London

Weber, Max, (1978). Economy and Society (Edited by Roth Guenther and Wittich Claus), University of California Press: Berkey, Los Angeles, London.

Weber, Max, (2002), Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme, Pustaka Promethea, Surabaya.

Wilson, R, (1997). Economics, Ethics and Religion; Jewish, Christian and Muslim Economic Thought, Macmillan Press Ltd, London. Yusrizal (2004) “Manajemen Zakat, Infak dan Sedekah Dalam

Men-gentaskan Kemiskinan” : Studi Kasus pada Yayasan Dompet Dhuafa Republika, (Thesis) Universitas Indonesia (tidak terbit) Zuhraini, Syamsir (2004), “Konsepsi kekuatan zakat dalam pember-dayaan ummat”, (Thesis) Universitas Indonesia (tidak terbit)