ANALISIS MARGIN TATANIAGA TEPUNG UBI KAYU (SINGKONG)

(Studi Kasus: CV.Wangun Mandiri, Ciparigi, Bogor Utara)

Skripsi

MUHAMMAD ZAINUDDIN ASRI 1110092000029

PROGRAM STUDI AGRIBISNIS FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

2017 M/1439 H

i

ANALISIS MARGIN TATANIAGA TEPUNG UBI KAYU (SINGKONG)

(StudiKasus: CV.WangunMandiri, Ciparigi, Bogor Utara)

MUHAMMAD ZAINUDDIN ASRI 1110092000029

Skripsi

Diajukan SebagaiSalahSatu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agribisnis (S.Agr) pada Program Studi Agribisnis

PROGRAM STUDI AGRIBISNIS FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

2017 M/1439 H

iv SURAT PERNYATAAN

DENGAN INI SAYA MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI BENAR HASIL KARYA SAYA SENDIRI YANG BELUM PERNAH DIAJUKAN SEBAGAI SKRIPSI ATAU KARYA ILMIAH PADA PERGURUAN TINGGI ATAU LEMBAGA MANAPUN.

Jakarta, 24 Oktober 2017

Muhammad Zainuddin Asri 1110092000029

v DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Muhammad ZainuddinAsri

JenisKelamin : Laki-Laki

Tempat/TanggalLahir : Bandar Masilam, 13 November1991 Kewarganegaraan : Indonesia

Status Perkawinan : BelumMenikah

Agama : Islam

AlamatLengkap : Jl. PuriIntan 1 No. 26, Pisangan, CiputatTimur, Tangerang Selatan

No Telp : 0812-9514-2190

Email : [email protected]

RIWAYAT PENDIDIKAN Formal

Tahun Pendidikan

1997-2003 MI ASY SYIAR PARTIMBALAN 2003-2006 MTs. ASY SYIAR PARTIMBALAN 2006-2010 MAS DARUL ARAFAH DELI SERDANG 2010- 2017 UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKRTA

Non Formal

Tahun Pendidikan

2010 HMI (HimpunanMahasiswa Islam) 2011 SekolahPolitikKerakyatan KIBAR

vi PENGALAMAN ORGANISASI

Tahun Organisasi

2013-2014 KetuaUmum HMI

KomisariatFakultasSainsdanTeknologiCabangCiputat 2013-2014 WakilKetuaSenatMahasiswaFakultasSainsdanTeknologi

UIN SyarifHidayatullah Jakarta 2016-2017 KetuaUmum HMI CabangCiputat

2017-2018 Dewan Pembina HimpunanMahasiswa Sumatera Utara

vii RINGKASAN

MUHAMMAD ZAINUDDIN ASRI, Analisis Margin Tata Niaga Tepung Ubi Kayu (Singkong) (Studi Kasus : CV.Wangun Mandiri, Ciparigi, Bogor Utara). Di bawah bimbingan Elpawati dan Achmad Tjachja Nugraha

Tepung singkong merupakan tepung hasil olahan singkong yang diproses dari komoditas singkong atau ubi kayu menghasilkan tepung dengan karakteristik mirip terigu sehingga dapat digunakan sebagai bahan alternatif pengganti terigu. Olahan tepung singkong ada bebebrapa jenis antara lain tepung mokaf, tepung tapioka, dan tepung asia dapat dijadikan alternatif pengganti terigu hingga 100% atau dengan kata lain tidak memerlukan penambahan tepung jenis lainnya untuk menggantikan tepung terigu sebagai bahan utama. Kandungan karbohidrat pada olahan tepung singkong tingginya dengan tepung terigu tetapi tidak mengandung cukup protein.

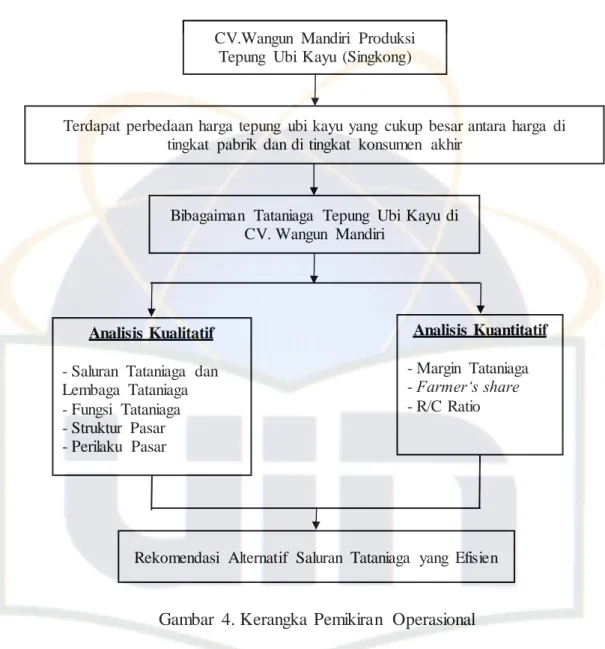

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah: 1) Menganalisis saluran tataniaga dan fungsi-fungsi tataniaga yang dilakukan oleh CV. Wangun Mandiri pada komoditas tepung ubi kayu (singkong). 2) Menganalisis struktur dan perilaku pasar di CV.Wangun Mandiri pada komoditas tepung ubi kayu (singkong). 3) Mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi tataniaga tepung ubi kayu (singkong) di CV.Wangun Mandiri berdasarkan margin tataniaga, farmer’s share, rasio keuntungan dan biaya. Penelitian dilakukan di CV.Wangun Mandiri, Ciparigi, Bogor Utara. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan wawancara. Metode analysis data dengan menggunakan analisis margin tataniaga, analisi Farmer’s Share, serta analisis rasio keuntungan dan biaya.

Data tersebut akan diolah menggunakan alat Microsoft Excel.

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu, Terdapat tiga lembaga dalam sistem tataniaga tepung ubi kayu di CV.Wangun Mandiri, yaitu petani selaku penyedia bahan baku ubi kayu, CV.Wangun Mandiri sebagai produsen, distributor, pedagang pengumpul dan pedagang pengecer. Setiap lembaga tataniaga melakukan fungsi tataniaga yang berbeda-beda. Saluran tataniaga yang terbentuk dalam sistem tataniaga tepung ubi kayu ada tiga saluran. Struktur pasar pada CV.Wangun Mandiri cenderung mendekati pasar persaingan sempurna, sedangkan pada distributor, pedagang pengumpul dan pedagang pengecer cenderung mendekati pasar oligopoly. CV,Wangun Mandiri berdasrkan nilai margin tataniaga terjadi pada saluran I dan II dengan meningkatkan mitra bisnis guna menjual hasil olahan tepung ubi kayu secara banyak dan mencari alternatif tujuan penjualan sehingga meningkatkan posisi tawar (bargaining position) CV.Wangun Mandiri Selain itu, untuk dapat meningkatkan pendapatannya, melakukan nilai tambah (value added) terhadap tepung ubi kayu sehingga menghasilkan produk-produk lain seperti tepung,

viii saos, keripik, dan lain-lain yang berbahan baku ubi kayu. Rasio keuntungan yang didapat oleh CV.Wangun Mandiri Paling tinggi sebesar 4,42 yaitu pada saluran III.

Kata Kunci: Tataniga, Tepung Ubi Kayu, CV.Wangun Mandiri

ix KATA PENGANTAR

مي ِح َّ رلا َِّنَمْح رل ِِمــــــــــــــــْسِب,

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT atas segala berkah dan karunia-Nya yang tiada terkira besarnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Margin Tataniaga Tepung Ubi Kayu (Singkong) (Studi Kasus:

CV.Wangun Mandiri, Ciparigi, Bogor Utara)”. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan keluarga beliau serta semua kaum muslim semoga kita selalu mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat serta diberikan syafa’at oleh beliau.

Selama penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh banyak bimbingan dan bantuan baik dari segi moral maupun material dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. Ayah saya Asmawi dan Ibu saya Tuti Warni, terima kasih telah mendidik penulis sejak kecil hingga dapat menyelesaikan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Semoga Alah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ridho-Nya. Serta terima kasih kepada kakak-kakakku Sumiati astri, Eva khairani Astri, Afriani Rafika Astri, Yuniati Astri, Abang Saya Fahmi harianda yang telah memberikan do’a, motivasi, nasihat dan apapun yang diberikan baik berupa materil maupun moril. Semoga Allah S.W.T memberikan balasan yang terbaik atas semua jasa-jasa yang telah diberikan kepada penulis.

x 2. Ibu Dr. Ir. Elpawati, MP dan Bapak Dr. Achmad Tjachja Nugraha, SP, MP selaku dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II yang tiada henti selalu memberikan banyak ilmu, pengarahan dan bimbingan disela-sela kesibukannya.

3.

Bapak Dr. Agus Salim, M.Si selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah mengesahkan karya tulis ini sebagai skripsi.4. Bapak Dr. Ir. Edmon Daris, MS selaku Ketua Prodi Agribisnis yang telah bersedia memberikan waktunya dan mengarahkan penulis.

5. Bapak Dr. Ir. Iwan Aminudin, M.Si selaku Sekretaris Prodi Agribisnis yang telah memberikan, dukungan, serta telah bersedia memberikan waktunya dan arahan untuk penulis.

6. Bapak Dr. Ir. Akhmad Riyadi Wastra, S.IP, MM selaku dosen penguji skipsi pertama yang telah memberikan ilmu, arahan, serta dukungan yang besar kepada penulis dalam menyelesaikan skirpsi ini.

7. Bapak Drs. Acep Muhib, MM selaku dosen penguji skipsi kedua yang telah memberikan ilmu, arahan, serta dukungan yang besar kepada penulis dalam menyelesaikan skirpsi ini.

8. Ibu Dr. Lilis Imamah Ichdayati, M.Si selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan, motivasi, serta dukungan kepada penulis selama perkuliahan.

xi 9. Bapak/Ibu dosen Prodi Agribisnis yang telah membagi ilmunya dan

memberikan pengarahan.

10. Bapak H. M. Supardi Supriyatna yang sudah memberikan izin untuk melakukan penelitian ini.Terima kasih.

11. Teman-teman Agribisnis Angkatan 2010 yang tidak bisa penulis tuliskan satu persatu. Semoga tali silaturrahmi kita tetap terjaga.

12. Kawan-kawan seperjuangan di berbagai kepanitian maupun organisasi, khususnya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ciputat banyak hal berharga yang sudah sama-sama kita lewati selama ini dan memotivasi saya dalam penyelesain penulisan skripsi ini.

13. Pihak-pihak lain yang telah membantu penulis serta tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk memperkaya pengetahuan pembaca, umumnya terutama bagi penulis. Akhir kata tiada gading yang tak retak. Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak apabila selama pengerjaan skripsi ini, penulis melakukan hal-hal yang tidak berkenan.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 24 Oktober 2017

M. Zainuddin Asri

xii DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ... viii

DAFTAR ISI ... xii

DAFTAR TABEL... xiii

DAFTAR GAMBAR ... xiv

DAFTAR LAMPIRAN ... xv

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Rumusan Masalah ... 6

1.3 Tujuan Penelitian... 7

1.4 Manfaat penelitian ... 7

1.5 Ruang Lingkup Penelitian ... 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ... 9

2.1 Deskripsi Ubi Kayu (Singkong) ... 9

2.2 Konsep Tataniaga ... 14

2.3 Konsep Lembaga Tataniaga ... 16

2.4 Saluran Tataniaga ... 19

2.5 Fungsi Tataniaga ... 20

2.6 Struktur Pasar ... 23

2.7 Perilaku Pasar ... 26

2.8 Kergaan Pasar... 28

2.9 Efisiensi Tataniaga ... 31

2.10 Penelitian Terdahulu ... 36

2.11 Kerangka Pemikiran ... 40

BAB III METODE PENELITIAN ... 41

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian... 41

3.2 Jenis Dan Sumber Data ... 41

xiii

3.3 Metode Pengumpulan Data ... 42

3.4 Metode Pengolahan dan Analisis Data... 43

3.4.1 Analisis Saluran Tataniaga ... 43

3.4.2 Analisis Lembaga dan Fungsi Tataniaga ... 44

3.4.3 Analisis Struktur Pasar ... 44

3.4.4 Analisis Perilaku Pasar... 44

3.4.5 Analisis Margin Tataniaga ... 45

3.4.6 Analisis Farmer’s Share ... 46

3.4.7 Analisis Rasio Keuntungan dan Biaya ... 47

2.5 Defisini Operasional... 48

BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN ... 49

4.1 Sejarah Perkembangan CV.Wangun Mandiri ... 49

4.1.1 Visi dan Misi ... 50

4.1.2 Lokasi CV.Wangun Mandiri ... 50

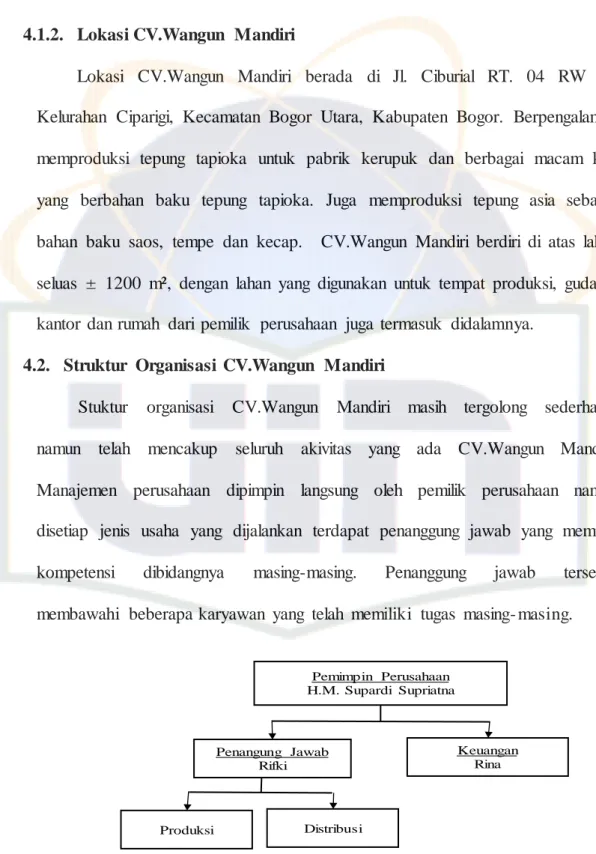

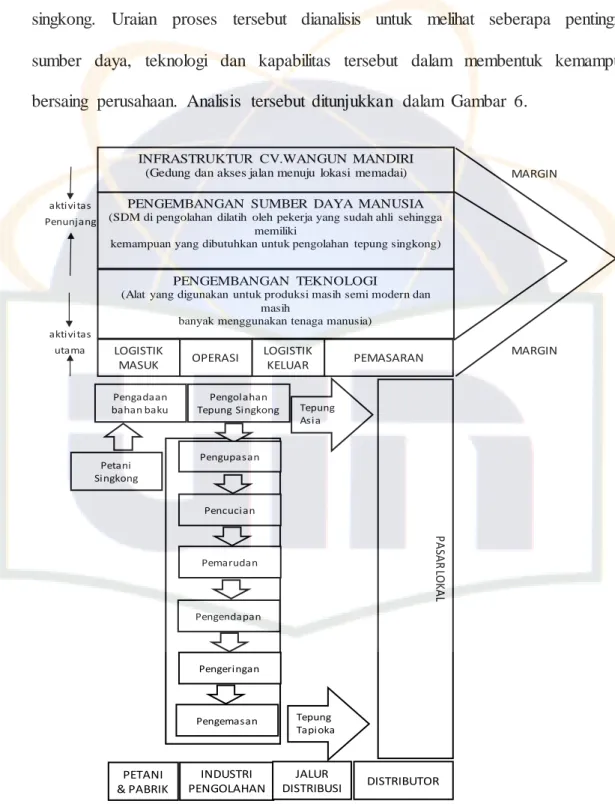

4.3 Struktur Organisasi CV.Wangun Mandiri... 51

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN ... 52

5.1 Saluran Tatniaga Tepung Ubi Kayu di CV.Wangun Mandiri... 52

5.2Fungsi Tataniaga Tepung Ubi Kayu di CV.Wangun Mandiri 55 ... 59

5.3 Struktur Pasar Tepung Ubi Kayu di CV.Wangun Mandiri . 62 5.4 Perilaku Pasar Tepung Ubi Kayu di CV.Wangun Mandiri. 54 5.5 Efisiensi Saluran Tataniaga Tepung Ubi Kayu di CV. Wangun Mandiri ... 67

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN ... 74

6.1 Kesimpulan... 74

6.2 Saran ... 75

DAFTAR PUSTAKA ... 76

xiv DAFTAR TABEL

No Halaman

1. Volume dan Nilai Ekpor Tepung Tapioka Indonesia ... 2 2. Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Ubi Kayu di Kabupaten Bogor ... 3 3. Statistik Industri Menengah Kabupaten Bogor Tahun 2015 ... 4 4. Kandungan Nutrisi Pada Tepung Tapioka 100g Bahan Makanan ... 13 5. Karakteristik Pasar Berdasarkan Sudut Penjual dan Pembeli ... 26 6. Fungsi-Fungsi Tataniaga Yang Dilaksanakan Oleh Lembaga-Lembaga

Tataniaga Tepung Tapioka Pada CV.Wangun Mandiri ... 61 7. Tabel 7. Analisis Margin Tataniaga Tepung Ubi Kayu pada ketiga

Skema Saluran Pemasaran di CV.Wangun Mandiri Analisis Rantai

Nilai Tepung Singkong ... 68 8. Rekapitulasi Harga di tingkat CV.Wangun Mandiri, Harga di

Tingkat Konsumen, Margin tataniaga, dan Farmer’s Share Saluran

Tataniaga Tepung Ubi Kayu ... 71 9. Rasio Keuntungan dan Biaya Pada Saluran Tataniaga Tepung Ubi Kayu

di CV.Wangun Mandiri ... 72

xv DAFTAR GAMBAR

No Halaman

1. Ubi Kayu (singkong)... 9

2. Aluar Proses Pembuatan Tepung Tapioka ... 12

3. Hubungan antara fungsi dan turunan terhada margin tataniaga dan nilai margin tataniaga ... 33

4. Kerangka Pemikiran Operasinal... 40

5. Struktur Organisasai... 51

6. Saluran Tataniga Tepung Ubi Kayu di CV.Wangun Mandiri ... 53

7. Skema Saluran Tataniga Tepung Ubi Kayu di CV.Wangun Mandiri... 53

xvi DAFTAR LAMPIRAN

No Halaman

1. lampiran 1. Rincian Biaya Tataniaga, Harga Jual, dan Harga Beli Saluran I dan II Tataniaga Tepung Ubi Kayu Di CV.Wangun Mandiri

Bogor... 82 2. Kuesioner Penelitian... 84

1 BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Agroindustri di Indonesia terbilang menjanjikan salah satu penyebabnya adalah karena Indonesia terletak pada daerah tropis yang memiliki curah hujan tinggi yang menyebabkan banyak jenis tumbuhan dapat hidup dan tumbuh dengan baik. Dikenal sebagai negara agraris karena mengandalkan faktor tersebut sehingga menjadikan sekitar 45% penduduk Indonesia bermatapencaharian di bidang pertanian dan memanfaatkannya sebagai penompang pembangunan (Nationsencyclopedia, 2015).

Pentingnya sektor pertanian yang memiliki potensi diperkuat dengan integrasi antar sektor dimulai dari hulu sampai dengan hilir di kabupaten atau daerah dapat meningkatkan perekonomian, penyerapan tenaga kerja dan pemerataan pembangunan daerah yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas, serta memperkokoh perekonomian negara.

Hal ini dapat diwujudkan melalui peningkatan peran dalam rantai nilai dimana dengan menambah aktivitas dan kemampuan meningkatkan nilai produk akan memberikan kemandirian bagi daerah-daerah penghasil komoditi pertanian, sehingga daerah tersebut bukan hanya menjadi obyek pembangunan akan tetapi mampu menjadi subyek dari pembangunan yang disebabkan oleh kemampuan untuk mengolah dan memasarkan komoditi pertanian. Menurut Kaplinsky dan Morris (dalam Nugraheni, 2014).

2 Dewasa ini komoditas pertanian seperti ubi kayu (singkong) menjadi salah satu produk agroindustri, yaitu tepung singkong. Tepung singkong merupakan produk olahan ubi kayu yang banyak dimanfaatkan oleh industri dalam negeri maupun untuk diekspor ke luar negeri. Permintaan tepung singkong di Indonesia cenderung meningkat karena peningkatan jumlah industri makanan yang menggunakan baha baku tepung singkong. Selama ini, sebagian besar hasil produksi tepung ubi kayu (singkong) tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan beberapa wilayah di Indonesia. Melainkan, Indonesia sudah mampu mengekspor tepung ubi kayu (singkong) ke beberapa negara, sehingga berpotensi untuk meningkatkan agroindustri tepung singkong yang berada di dalam negeri.

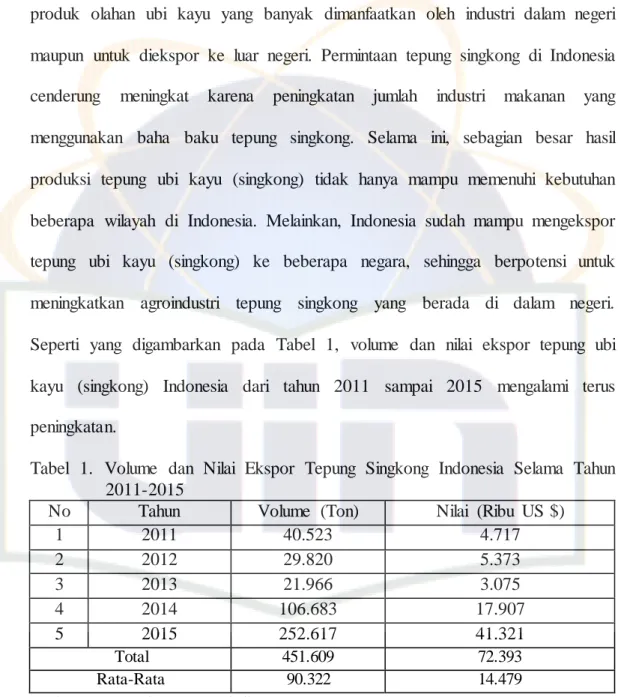

Seperti yang digambarkan pada Tabel 1, volume dan nilai ekspor tepung ubi kayu (singkong) Indonesia dari tahun 2011 sampai 2015 mengalami terus peningkatan.

Tabel 1. Volume dan Nilai Ekspor Tepung Singkong Indonesia Selama Tahun 2011-2015

No Tahun Volume (Ton) Nilai (Ribu US $)

1 2011 40.523 4.717

2 2012 29.820 5.373

3 2013 21.966 3.075

4 2014 106.683 17.907

5 2015 252.617 41.321

Total 451.609 72.393

Rata-Rata 90.322 14.479

Sumber: BPS (Bandan Pusat Statistik), 2016

Pada Tabel 1, dapat dijelaskan bahwa terjadi penurunan dan peningkatan secara signifikan pada tahun 2012 mengalami penurunan volume ekspor hanya mencapai sebesar 29.820 ton di bandingkan dengan tahun sebelumnya 2011 volume ekpor tepung singkong mencapai 40.523 dengan jumlah penurunan

3 sebesar 26 persen. Sedangkan pada tahun 2015 mengalami kenaikan volume ekpor tepung singkong yang sangat cukup tinggi yaitu sebesar 252.617 ton.

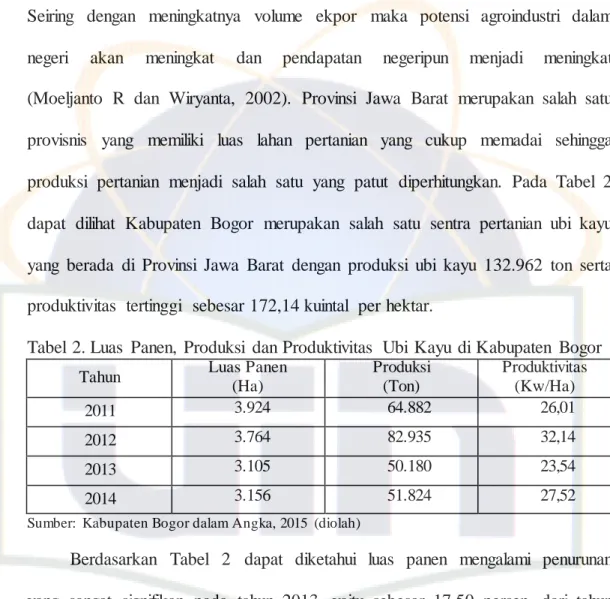

Seiring dengan meningkatnya volume ekpor maka potensi agroindustri dalam negeri akan meningkat dan pendapatan negeripun menjadi meningkat (Moeljanto R dan Wiryanta, 2002). Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provisnis yang memiliki luas lahan pertanian yang cukup memadai sehingga produksi pertanian menjadi salah satu yang patut diperhitungkan. Pada Tabel 2 dapat dilihat Kabupaten Bogor merupakan salah satu sentra pertanian ubi kayu yang berada di Provinsi Jawa Barat dengan produksi ubi kayu 132.962 ton serta produktivitas tertinggi sebesar 172,14 kuintal per hektar.

Tabel 2. Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Ubi Kayu di Kabupaten Bogor

Tahun Luas Panen

(Ha)

Produksi (Ton)

Produktivitas (Kw/Ha)

2011 3.924 64.882 26,01

2012 3.764 82.935 32,14

2013 3.105 50.180 23,54

2014 3.156 51.824 27,52

Sumber: Kabupaten Bogor dalam Angka, 2015 (diolah)

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui luas panen mengalami penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2013, yaitu sebesar 17,50 persen, dari tahun sebelumnya, namun kembali terjadi peningkatan pada tahun berikutnya. Hal ini dikarenakan adanya perbaikan budidaya ubi kayu (Kabupaten Bogor dalam Angka, 2015). Begitupun dengan jumlah produksi, pada tahun 2013 di Kabupaten Bogor, produksi ubi kayu mengalami penurunan yaitu sebesar 39,49 persen dari tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan menurunnya jumlah luas panen. Berdasarkan data di atas maka dapat diketahui produksi ubi kayu di

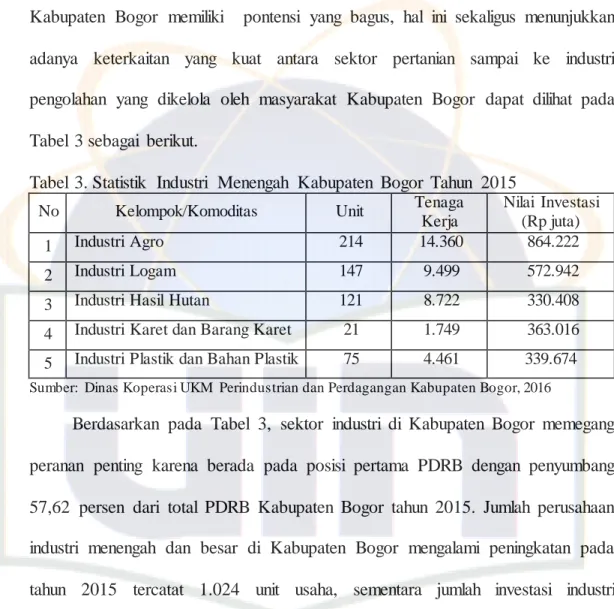

4 Kabupaten Bogor sangat fluktuatif. Meskupun komoditas ubi tingkat produksinya menurun tetapi peranan untuk dibidang industri yang berada di Kabupaten Bogor memiliki pontensi yang bagus, hal ini sekaligus menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat antara sektor pertanian sampai ke industri pengolahan yang dikelola oleh masyarakat Kabupaten Bogor dapat dilihat pada Tabel 3 sebagai berikut.

Tabel 3. Statistik Industri Menengah Kabupaten Bogor Tahun 2015

No Kelompok/Komoditas Unit Tenaga

Kerja

Nilai Investasi (Rp juta)

1 Industri Agro 214 14.360 864.222

2 Industri Logam 147 9.499 572.942

3 Industri Hasil Hutan 121 8.722 330.408

4 Industri Karet dan Barang Karet 21 1.749 363.016 5 Industri Plastik dan Bahan Plastik 75 4.461 339.674 Sumber: Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor, 2016

Berdasarkan pada Tabel 3, sektor industri di Kabupaten Bogor memegang peranan penting karena berada pada posisi pertama PDRB dengan penyumbang 57,62 persen dari total PDRB Kabupaten Bogor tahun 2015. Jumlah perusahaan industri menengah dan besar di Kabupaten Bogor mengalami peningkatan pada tahun 2015 tercatat 1.024 unit usaha, sementara jumlah investasi industri menegah dan besar tumbuh sebesar 2,95 persen dari Rp 3,5 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp 3,6 triliun pada tahun 2015 (Statistik Kabupaten Bogor 2016).

Terkait dengan potensi agroindustri di Kabupaten Bogor maka hal tersebut sejalan dengan peningkatan agroindustri dalam bidang tepung ubi kayu (singkong) di Kabupaten Bogor adalah CV.Wangun Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang agroindustri tepung ubi kayu (singkong) yang berdiri sejak tahun 1998. Seiring bertambahnya jumlah produksi tepung ubi

5 kayu (singkong), CV.Wangun Mandiri dalam kegiatan pengolahan tepung ubi kayu (singkong) tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat kendala-kendala yang berkaitan dengan produksi sampai dengan pemasaran pada produk olahan tepung ubi kayu (singkong), sehingga tidak jarang pabrik-pabrik kecil mendapati kerugian karena harga yang diterima rendah, sedangkan yang mendapatkan keuntungan adalah aktor atau pelaku lain dalam tataniaga.

CV.Wangun Mandiri sebagai perusahaan yang sudah cukup lama, akan tetapi kendala yang paling banyak dikeluhkan oleh CV.Wangun Mandiri sebagai pabrik tepung ubi kayu skala menegah yaitu harga yang tidak menentu dan tidak sebanding dengan kenaikan harga input seperti biaya-biaya pada proses produksi. Saat ini harga tepung ubi kayu (singkong) berada pada kisaran Rp 1.100,00 - Rp 1.600,00 per kilogram di tingkat pabrik home industry sedangkan di tingkat pabrik pengolahan seperti CV.Wangun Mandiri per kilogramnya mencapai Rp 3.500,00 - Rp 5.000,00 akan tetapi harga tersebut berfluktuasi tergantung pada ketersediaan dan permintaan tepung ubi kayu (singkong) di pasaran.

Seperti yang dikatakan sebelumnya, dalam mekanisme pasar pihak produsen tidak memiliki peran dalam penentuan harga. Kondisi perkembangan harga tepung ubi kayu (singkong) lebih dominan dikendalikan oleh distributor atau pabrik skala besar. Para pedagang ini memiliki kekuatan besar dalam penentuan harga dan perolehan keuntungan. Selain rendahnya harga tepung ubi kayu (singkong) di tingkat pabrik skala kecil dan menengah, permasalahan lain dalam tataniaga tepung ubi kayu (singkong) yaitu tingginya marjin tataniaga

6 yang dikarenakan pada setiap pelaku rantai tataniaga sehingga besar selisih harga yang diterima pabrik kecil dan menengah dengan harga yang dibayar oleh konsumen menjadi besar. Hal ini di sebabkan karena adanya biaya-biaya tataniaga dan keuntungan yang di ambil tiap lembaga tataniaga yang terlibat.

Melihat adanya permasalahan yang terjadi di CV.Wangun Mandiri, membuat peneliti ingin menganalisis saluran tataniaga tepung ubi kayu yang berada di CV.Wangun Mandiri sehingga dapat diketahui saluran tataniaga mana yang lebih efisien dan diharapkan dengan tataniaga yang efisien dapat mendatangkan manfaat yang belih baik lagi bagi perusahaan. Maka penelitian ini berjudul “ANALISIS MARGIN TATANIAGA TEPUNG UBI KAYU (SINGKONG) (Studi Kasus: CV.Wangun Mandiri, Ciparigi, Bogor Utara)”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa hal telah dipaparkan sebelumnya, menjadi suatu pertanyaan tentang bagaimana agroindustri tepung ubi kayu (singkong) yang sudah melakun produksi pengalami peningkatan atau keberhasilan yang sesuai dengan keinginan dari sebuah perusahaan. Masalah yang akan di bahas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana saluran tataniaga dan fungsi-fungsi tataniaga yang dilakukan oleh CV. Wangun Mandiri pada komoditas tepung ubi kayu (singkong)?

2. Bagaimana struktur dan perilaku pasar di CV.Wangun Mandiri pada komoditas tepung ubi kayu (singkong)?

7 3. Seberapa besar tingkat efisiensi tataniaga tepung ubi kayu (singkong) di CV.Wangun Mandiri berdasarkan margin tataniaga, farmer’s share, rasio keuntungan dan biaya?

1.3. Tujuan dan Kegunan Penelitian 1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka secara umum penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tataniaga tepung tapioka, antara lain:

1. Menganalisis saluran tataniaga dan fungsi-fungsi tataniaga yang dilakukan oleh CV. Wangun Mandiri pada komoditas tepung ubi kayu (singkong).

2. Menganalisis struktur dan perilaku pasar di CV.Wangun Mandiri pada komoditas tepung ubi kayu (singkong).

3. Mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi tataniaga tepung ubi kayu (singkong) di CV.Wangun Mandiri berdasarkan margin tataniaga, farmer’s share, rasio keuntungan dan biaya.

1.3.2. Kegunaan Penelitian 1. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi tataniaga tepung ubi kayu (singkong) di daerah penelitian serta menganalisis lebih lanjut mengenai struktur pemasaran dan sejauh mana peran pelaku dalam tataniaga tepung ubi kayu (singkong).

8 2. Bagi Ilmu Pengetahuan

Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai prospek agroindutri tepung ubi kayu (singkong) dan penguatan peran pelaku dalam tataniaga.

1.4. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini merupakan analisis tataniaga tepung ubi kayu (singkong) di CV. Wangun Mandiri Caparigi, Bogor Utara. Harga yang dijadikan acuan merupakan harga yang berlaku pada saat penelitian. Analisis tataniaga menggunakan indikator ukuran efisiesi operasional (teknis) yaitu analisis margin tataniaga, analisi Farmer’s Share, serta analisis rasio keuntungan dan biaya.

Tepung ubi kayu (singkong) yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah tepung ubi kayu tapioka.

9 BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Deskripsi Ubi Kayu (Singkong)

Ubi kayu (singkong) berasal dari Berazilia, dari Brazil singkong di perkirakan menyebar ke benua Afrika, Mandagaskar, India, Hindia belakang terus ke Tiongkok dan akhirnya ke Indonesia. Penyebaran ubi kayu (singkong) menurut rampius seorang ahli tumbuhan bahwa pada abad ke 17 ubi kayu (singkong) telah sampai ke kawasan Ambonia dan Maluku, sedangkan di pulau Jawa menurut Juanghua diperkirakan tahun 1938, walaupun masih terbatas hanya sebagai tanaman pekarangan (Lingga dkk, 1986).

Gambar 1. Ubi Kayu (singkong) Sumber: google.com, 2016

Tahun 1852, kebun Raya Bogor telah memasukan ubi kayu (singkong) dari Suriname, dua tahun kemudian tanaman ubi kayu (singkong) telah merakyat di seluruh Pulau Jawa, tetapi hanya di Banten, Jepara dan Semarang saja yang banyak peminatnya. Kawasan lain yang di luar pulau Jawa,

10 penanamannya mulai diingatkan sejak tahun 1914-1918, tepat ketika Indonesia dilanda kesulitan memperoleh beras dari luar negeri. Sampai saat ini belum diketahui dengan tepat siapa yang menjadi pelopor tanaman ubi kayu (singkong) di Indonesia dan yang pasti dari sejak masuknya singkong ke Indonesia, telah menjadi tanaman rakyat yang serba mudah penanaman dan pengolahannya (Hafsah, 2003).

Jenis singkong yang berkembang di Indonesia adalah Manihot Esculenta Crantz yang termasuk dalam suku Euphorbiaceae. Di duia perdagangan nama singkong cukup banyak, misalnya Cassava (Ingris), Yuka (Sepanyol), Mandioca (Portugal), Cassave (Belanda), Tapioca (Amerika Serikat). Nama lokalpun cukup bervariasi, di Jawa Tengah dan Jawa Timur bernama Kaspe dan Telo Puhung, sedangkan di Jawa Barat dinamakan Sampeu, Dangdeur atau Singkong.

Singkong merupakan komoditas tanaman pangan yang penting setelah komoditas padi dan jagung sebagai penghasil sumber bahan pangan karbohidrat dan bahan baku industri makanan, kimia dan pakan ternak. Kandungan utama ubi kayu adalah karbohidrat sebagai komponen terpenting sumber kalori, di mana karbohidratnya mengandung aci/pati sebanyak 64-75 persen dan patinya mengandung amilose 17-20 persen (Hafsah, 2003).

Pada daerah-daerah yang beriklim kering, berkapur dan tandus sebagian besar masyarakatnya sudah lama mengenal dan mengkonsumsi ubi kayu rebus atau dalam bentuk gatot, tiwul yang telah dicampur dengan nasi atau jagung.

Tanaman ini bagi petani seringkali dijadikan lumbung pangan yang disimpan di bawah tanah. Bahkan apabila terjadi kegagalan panen pada komoditas padi dan

11 jagung akibat kemarau panjang atau musim penceklik maka peranan ubikayu sangat membantu di dalam mengatasi kondisi tersebut (Hafsah, 2003).

Sebagai sumber bahan pangan ubi kayu kaya akan karbohidrat dan vitamin C dan zat besi (Fe). Selain ubi segar, daun ubikayu muda dapat dimanfaatkan sebagai sayur karena kaya akan vitamin A dan mengandung Fe (zat besi), Ca (zat kapur) dan vitamin B dan C. dengan diolah menjadi tepung gaplek dan tapioka sebagai sumber bahan pangan dan industri makanan dalam bentuk mie, bihun roti, kue basah dan kering maupun tiwul instant, gatot instant dan tiwul nasi siap saji akan semakin diterima masyarakat luas dan pada saat ini sudah mulai di kembangkan untuk meningkatkan cita rasa dan citranya (Hafsah, 2003).

Sebagai bahan baku industri, ubi kayu dapat diolah menjadi berbagai produk antara lain tapioka, glukosa, fruktosa, sorbitol, high fructose syrup (HFS), dektrin, alcohol, etanol, asam sitrat dan monosodium glutamate. Bahkan ampas dari tepung tapioka dijadikan sebagai bahan baku obat nyamuk bakar.

Seabagai bahan pakan ubikayu dapat digunakan mulai dari daun sampai umbi segarnya. Industri pakan yang menggunakan bahan baku dari ubikayu dipandang lebih murah biayanya dibandingkan dengan jagung dan kedelai.

Sedangkan dari industry pakan dari gaplek maupun sisa dari pengolahan tepung tapioka yang berupa ampas tapioka yang diperkaya dengan bahan lain. Pada saat ini yang berkembang untuk pembuatan industri pakan ternak dibuat dari pellet ubi kayu dikarenakan harganya lebih murah dan mudah transportasinya dan perawatannya (Hafsah, 2003).

12 Ubi kayu sebagai komoditi tanaman bahan pangan mempunyai peranan dan prospek sebagai sumber bahan pangan, bahan baku industri untuk industri bahan pangan, kimia dan pakan, mengusahakan ubi kayu dapat mejadi sumber pendapatan dan menyerap tenaga kerja baik di sub sistem hulu, tengah (usahatani) dan hilir, meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan devisa Negara melalui mningkatkan ekspor dan menekan impor (Hafsah, 2003).

Tanaman singkong (manihot utilissima) merupakan salah satu hasil komoditi pertanian di Indonesia yang biasanya dipakai sebagai bahan makanan.

Seiring dengan perkembangan teknologi, maka ubi kayu ini bukan hanya dipakai sebagai bahan makanan saja tetapi juga dipakai sebagai bahan baku industri. Selain itu ubi kayu juga dapat dijadikan sebagi bahan makanan pengganti misalnya saja keripik ubikayu. Pembuatan keripik singkong ini merupakan salah satu cara pengolahan singkong untuk menghasilkan suatu produk yang relatif awet dengan tujuan untuk menambah jenis produk yang dihasilkan (Hafsah, 2003).

2.1.1. Tepung Ubi Kayu (Singkong)

Sebagian masyarakat mungkin belum mengenal apa itu olahan tepung ubi kayu, bahkan jika ditanya tepung apa yang digunakan untuk membuat kue, pasti banyak orang menjawab tepung terigu. Tapi ada jenis tepung lain yang bisa mengganti tepung terigu yang bernama modifikasi tepung ubi kayu (Modif ied Cassav a Flour). Tepung ubi kayu merupakan tepung hasil olahan singkong yang diproses dari komoditas singkong atau ubi kayu menghasilkan tepung dengan karakteristik mirip terigu sehingga dapat digunakan sebagai bahan

13 alternatif pengganti terigu. Olahan tepung ubi kayu ada bebebrapa jenis antara lain tepung mokaf, tepung tapioka, dan tepung asia dapat dijadikan alternatif pengganti terigu hingga 100% atau dengan kata lain tidak memerlukan penambahan tepung jenis lainnya untuk menggantikan tepung terigu sebagai bahan utama. Kandungan karbohidrat pada olahan tepung ubi kayu tingginya dengan tepung terigu tetapi tidak mengandung cukup protein. Walaupun singkong tidak memiliki protein yang tinggi seperti tepung terigu akan tetapi memiliki keunggulan Gluten Free sehingga cocok dikonsumsi bagi orang yang memiliki alergi gluten seperti penderita autis dan Alzheimer (Academia, 2015).

2.1.2. Tepung Tapioka

Tepung tapioka adalah tepung yang diperoleh dari umbi akar ketela pohon atau dalam Bahasa Indonesia disebut singkong. Tapioka memiliki sifat- sifat yang serupa dengan sagu, sehingga kegunaan keduanya dapat dipertukarkan.

Tepung tapioka disebut juga dengan tepung kanji atau pati. Tepung tapioka merupakan hasil ekstrak cairan dari umbi singkong (ketela pohon). Singkong yang sudah diparut ditambahkan air kemudian disaring. Cairannya diendapkan, kemudian endapan tersebut dikeringkan dan dihaluskan sehingga dihasilkan butiran-butriran putih, yaitu tapioka. Ada dua jenis tapioka, yaitu tapioka kasar dan tapioka halus. Tapioka kasar masih mengandung gumpalan dan butiran ubi kayu yang masih kasar, sedangkan tapioka halus merupakan hasil pengolahan lebih lanjut dan tidak mengandung gumpalan lagi (Prasasto, 2007).

Tepung ini sering digunakan untuk membuat makanan, bahan perekat, dan banyak makanan tradisional yang menggunakan tapioka sebagai bahan bakunya.

14 Tapioka adalah tepung yang diberikan untuk produk olahan dari akar ubi kayu (cassava). Analisis terhadap akar ubi kayu yang khas mengidentifikasikan kadar

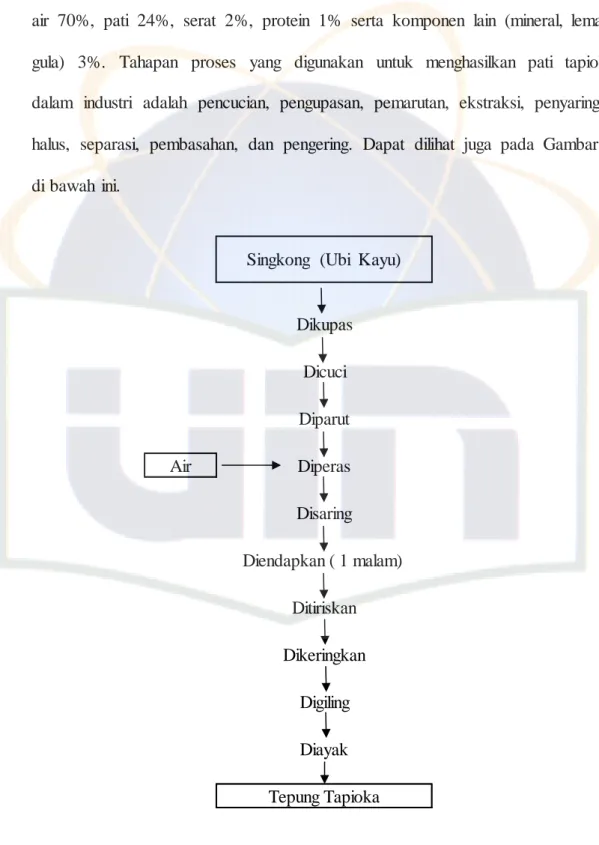

air 70%, pati 24%, serat 2%, protein 1% serta komponen lain (mineral, lemak, gula) 3%. Tahapan proses yang digunakan untuk menghasilkan pati tapioka dalam industri adalah pencucian, pengupasan, pemarutan, ekstraksi, penyaringan halus, separasi, pembasahan, dan pengering. Dapat dilihat juga pada Gambar 1 di bawah ini.

Gambar 2. Aluar Proses Pembuatan Tepung Tapioka

Sumber: CV.Wangun Mandiri, 2017

Dikupas Dicuci Diparut

Air Diperas

Disaring

Ditiriskan Dikeringkan

Digiling Diayak

Diendapkan ( 1 malam)

Tepung Tapioka Singkong (Ubi Kayu)

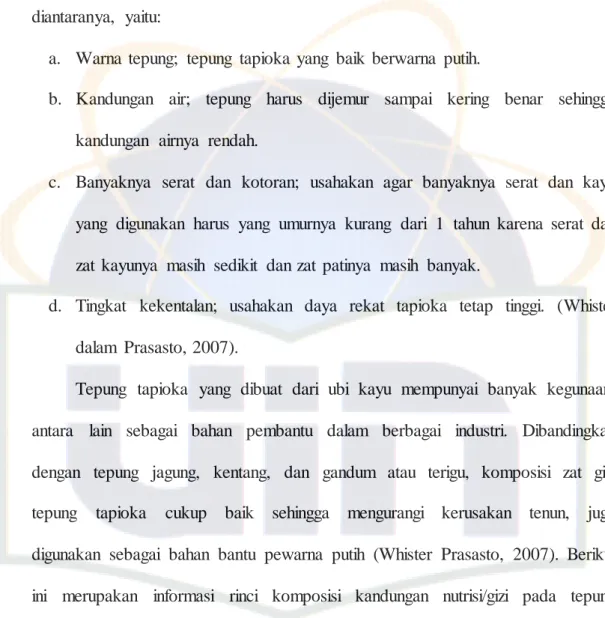

15 Kualitas tepung tapioka sangat ditentukan oleh beberapa faktor diantaranya, yaitu:

a. Warna tepung; tepung tapioka yang baik berwarna putih.

b. Kandungan air; tepung harus dijemur sampai kering benar sehingga kandungan airnya rendah.

c. Banyaknya serat dan kotoran; usahakan agar banyaknya serat dan kayu yang digunakan harus yang umurnya kurang dari 1 tahun karena serat dan zat kayunya masih sedikit dan zat patinya masih banyak.

d. Tingkat kekentalan; usahakan daya rekat tapioka tetap tinggi. (Whister dalam Prasasto, 2007).

Tepung tapioka yang dibuat dari ubi kayu mempunyai banyak kegunaan, antara lain sebagai bahan pembantu dalam berbagai industri. Dibandingkan dengan tepung jagung, kentang, dan gandum atau terigu, komposisi zat gizi tepung tapioka cukup baik sehingga mengurangi kerusakan tenun, juga digunakan sebagai bahan bantu pewarna putih (Whister Prasasto, 2007). Berikut ini merupakan informasi rinci komposisi kandungan nutrisi/gizi pada tepung tapioka disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Kandungan Nutrisi Pada Tepung Tapioka 100 g Bahan Makanan

No Zat Gizi Kadar

1 Energi 362 kkal

2 Protein 0,5 g

3 Lemak 0,3 g

4 Karbohidrat 86,9 g

5 Kalsium (Ca) 0 mg

6 Besi (Fe) 0 mg

7 Fosfor (P) 0 mg

8 Air 12 g

Sumber: Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi DIY, 2012

16 Berdasarkan Tabel 3, diatas bahwa ada beberapa kandungan yang sangat tinggi yang terdapat pada tepung tapioka diantaranya energi memiliki kadar 362 kkal, karbohidrat memiliki kadar 86,9 g, dan protein 0,5 g. Pada industri tepung tapioka, teknologi yang digunakan dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah teknik tradisional (konvensional) yaitu membuat tepung tapioka dengan mengandalkan sinar matahari dan produksinya sangat tergantung pada musim. Yang kedua adalah teknik semi-modern yaitu mengandalkan mesin pengering (oven), kemudian dilanjutkan dengan proses pengeringan. Terakhir adalah teknik full otomate yaitu penggunaan mesin dari proses awal hingga proses jadi. Industri tepung tapioka yang menggunakan teknik ini memiliki efisiensi yang tinggi karena proses produksi memerlukan tenaga kerja sedikit, waktu yang singkat, serta menghasilkan tepung tapioka yang berkualitas. Di Indonesia sendiri, pusat industri tepung tapioka berada di Jakarta, yaitu Asosiasi Tepung Tapioka Indonesia (Prasasto, 2007).

2.2. Konsep Tataniaga

Kata tataniaga dan pemasaran sering digunakan secara bergantian karena pada dasarnya memiliki makna yang sama. Dalam bahasa Inggris kedua kata tersebut berasal dari kata yang sama yaitu marketing (Asmarantaka, 2009).

Sehingga tataniaga maupun pemasaran sama-sama memiliki tujuan dalam menyalurkan (aliran) barang maupun jasa hasil produksi dari produsen kepada konsumen akhir yang terdiri dari beberapa serangkaian kegiatan bisnis.

Tataniaga dapat diartikan sebagai suatu tempat atau wahana dimana ada kekuatan supply dan demand yang bekerja, ada proses pembentukan harga dan

17 terjadinya proses pengalihan kepemilikan barang maupun jasa. (Dahl dan Hammond, 1987).

Menurut Limbong dan Sitorus (1987) juga, tataniaga merupakan serangkaian proses kegiatan atau aktivitas yang ditujukan untuk menyalurkan barang-barang atau jasa-jasa dari titik produsen ke konsumen. Dalam hal ini, konsep yang paling mendasar yang melandasi tataniaga yaitu kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia merupakan pernyataan kehilangan, berdasarkan kebutuhan inilah maka konsumen akan memenuhi kebutuhannya dengan mempertukarkan produk dan nilai dari produsen. Oleh sebab itu, segala produk adalah sesuatu yang ditawarkan kepada pasar untuk memuaskan kebutuhan atau keinginan konsumen. Berdasarkan dari berbagai telaah konsep tataniaga, maka dapat diintisarikan bahwa tataniaga merupakan segala kegiatan yang berhubungan dengan perpindahan hak milik dan fisik barang-barang hasil pertanian dari tangan produsen ke tangan konsumen termasuk di dalamnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan para pelaku-pelaku tataniaga.

Sebagian besar hasil produksi pertanian dijual oleh petani untuk memperoleh pendapatan. Dalam praktik tataniaga terdapat banyak pihak yang terlibat karena pada umumnya petani tidak menjual langsung produk yang dihasilkannnya kepada konsumen akhir. Pihak yang terlibat disini yaitu perantara yang berperan dalam menyalurkan produk maupun memberikan perlakuan khusus terhadap produk pertanian dan mengalirkannya hingga konsumen akhir. Pihak-pihak yang terlibat dalam tataniaga (agribisnis) disebut dengan lembaga tataniaga.

18 2.3. Konsep Lembaga Tataniaga

Proses tataniaga terlibat berbagai pelaku ekonomi untuk melaksanakan fungsi-fungsi tataniaga. Fungsi-fungsi pemasaran tersebut adalah kegiatan produktif (meningkatkan nilai guna bentuk, tempat, waktu dan kepemilikan), sedangkan pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut dilakukan oleh skala perusahaan atau individu yang disebut sebagai lembaga pemasaran (Dahl dan Hamond, 1987).

Konsep tataniaga barang atau jasa terlibat beberapa badan mulai dari produsen, lembaga-lembaga perantara dan konsumen, hal ini dikarenakan jarak antara produsen yang menghasilkan barang dan jasa seringkali berjauhan dengan konsumen, sehingga fungsi lembaga perantara sangat diharapkan untuk menggerakkan barang dan jasa tersebut dari produsen ke konsumen serta penghubung informasi mengenai suatu barang dan jasa (Limbong dan Sitorus, 1987).

Menutut Limbong dan Sitorus (1987) menggolongkan lembaga-lembaga tataniaga berdasarkan fungsi yang dilakukannya, penguasaan terhadap barang, kedudukan dalam struktur pasar dan bentuk usaha.

1. Berdasarkan fungsi yang dilakukan lembaga tataniaga dapat dibedakan antara lain sebagai berikut:

a) Lembaga fisik tataniaga yaitu lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi fisik pemasaran, meliputi: lembaga pengolahan, lembaga pengangkutan dan lembaga pergudangan.

19 b) Lembaga perantara tataniaga yaitu suatu lembaga yang khusus

mengadakan fungsi pertukaran, seperti: pedagang pengecer, grosir, dan lembaga perantara lainnya.

c) Lembaga fasilitas tataniaga yaitu lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi- fungsi fasilitas seperti: Bank, Badan Perkreditan, dan Koperasi.

2. Berdasarkan penguasaan suatu badan terhadap barang dan jasa pada lembaga tataniaga terdiri dari:

a) Lembaga tataniaga yang tidak memiliki tetapi menguasai barang, meliputi: agen, perantara dan broker.

b) Lembaga tataniaga yang memiliki dan menguasai barang, seperti:

pedagang pengumpul, pedagang pengecer, pedagang besar, eksportir dan importer.

c) Lembaga tataniaga yang tidak memiliki dan tidak menguasai barang, seperti: badan transportasi, pergudangan dan asuransi.

3. Penggolongan lembaga tataniaga menurut kedudukannya dalam struktur pasar dapat digolongkan atas:

a) Lembaga tataniaga sempurna seperti: pedagang pengecer rokok, pengecer beras, dan lain-lain.

b) Lembaga tataniaga bersaing monopolistik, seperti: pedagang asinan, pedagang benih, pedagang bibit, dan lain-lain;

c) Lembaga tataniaga oligopolis;

d) Lembaga tataniaga monopolis

20 Limbong dan Sitorus (1987) juga mengungkapkan bahwa peranan lembaga tataniaga sangat penting terutama untuk komoditas pertanian yang bersifat mudah rusak atau tidak tahan disimpan lama, volume produk besar dengan nilai yang kecil, dan harga pasar ditentukan oleh mutunya, serta pada umumnya sentra produksi relatif jauh dari tempat konsumen yang tersebar dari pedesaan sampai perkotaan. Oleh karena pentingnya peranan lembaga tataniaga tersebut, makaperlu ada koordinasi pelaksanaan fungsi-fungsi untuk mencapai efisiensi tataniaga yang tinggi serta efektif, dengan cara:

1. Integrasi vertikal, yaitu lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi-fungsi yang berbeda dihubungkan satu dengan yang lainnya menurut saluran barang tersebut. Integrasi vertikal akan menurunkan pengeluaran tataniaga sehingga barang dapat dijual dengan harga lebih murah, hal ini dikarenakan perbedaan harga antara tingkat produsen dengan tingkat konsumen tidak terlalu besar sehingga dapat menguntungkan konsumen.

2. Integrasi horizontal, dimana lembaga-lembaga tataniaga yang menyelenggarakan fungsi yang sama disatukan di dalam suatu tindakan pemasaran suatu barang. Integrasi horisontal dapat merugikan konsumen, karena integrasi macam ini dimaksudkan untuk memperkuat posisi dan menghindari adanya persaingan dari perusahaan atau lembaga tataniaga yang sejenis sehingga lembaga tersebut dapat mengontrol harga barang.

Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukan oleh para ahli maka dapat disintesakan bahwa lembaga tataniaga adalah lembaga yang akan menjalankan fungsi-fungsi pemasaran serta memenuhi keinginan konsumen

21 semaksimal mungkin. Aliran produk pertanian dari produsen ke konsumen akhir disertai peningkatan nilai guna komoditi-komoditi pertanian akan ada apabila lembaga pemasaran ini menjalankan fungsi-fungsi pemasarannya. Umumnya lembaga pemasaran komoditi pertanian terdiri dari petani, pedagang pengumpul ditingkat lokal, pedagang antar daerah, pedagang besar, pengecer, dan agen-agen penunjang.

Agen penunjang seperti perusahaan pengangkutan, perusahaan penyimpanan, pengolahan, biro-biro periklanan, lembaga keuangan, dan lain sebagainya. Lembaga ini dapat berbentuk perorangan, perserikatan atau perseroan. Lembaga ini memiliki peranan penting dalam proses penyampaian komoditi pertanian. Sehingga pelaku pemasaran harus memasok barang dengan jumlah yang cukup untuk mencapai jumlah yang dibutuhkan konsumen dan tersedia secara kontinyu. Semakin efisien sistem tataniaga hasil pertanian, semakin sederhana pula saluran tataniaganya.

2.4. Saluran Tataniaga

Saluran tataniaga adalah suatu usaha yang dilakukan untuk menyampaikan barang dan jasa dari produsen sampai ke konsumen yang di dalamnya terlibat beberapa lembaga tataniaga yang menajalankan fungsi-fungsi tataniaga (Limbong dan Sitorus, 1987). Beberapa faktor yang harus pertimbangkan dalam memilih saluran tataniaga (Limbong dan Sitorus, 1987) yaitu:

1. Pertimbangan pasar: siapa konsumen, rumah tangga atau industri besarnya potensi pembelian, bagaimana konsentrasi pasar secara geografis, berapa jumlah pesanan dan bagaimana kebiasaan konsumen dalam membeli.

22 2. Pertimbangan barang: berapa besar nilai per unit barang tersebut, besar dan

berat barang (mudah rusak atau tidak), sifat teknis (berupa barang standar atau pesanan) dan bagaimana luas produk perusahaan yang bersangkutan.

3. Pertimbangan dari segi perusahaan: sumber modal, kemampuan dan pengalaman manajerial, pengawasan penyaluran dan pelayanan yang diberikan penjual.

4. Pertimbangan terhadap lembaga perantara meliputi pelayanan yang dapat diberikan oleh lembaga perantara, sikap perantara terhadap kebijakan produsen, volume penjualan dan pertimbangan biaya.

Secara umum saluran tataniaga dapat dipandang sebagai serangkaian organisasi yang saling tergantung yang terlibat dalam proses untuk menjadikan suatu produk barang atau jasa siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Sebuah saluran tataniaga melaksanakan tugas memindahkan barang dari produsen ke konsumen. Dengan mengetahui saluran pemasaran suatu komoditas maka dapat diketahui jalur mana yang lebih efisien dari semua kemungkinan jalur-jalur dapat ditempuh. Tugas-tugas atau segala aktifitas yang dilakukan dalam proses tersebut dikenal sebagai fungsi-fungsi tataniaga.

2.5. Fungsi Tataniaga

Berdasarkan proses penyampaian produk dari produsen ke konsumen akhir diperlukan berbagai kegiatan atau tindakan-tindakan yang dapat memperlancar proses penyampaian barang atau jasa bersangkutan, dan kegiatan tersebut dinamakan fungsi-fungsi tataniaga (Limbong dan Sitorus, 1997). Fungsi-fungsi tataniaga tersebut dikelompokan menjadi tiga fungsi yaitu:

23 1. Fungsi pertukaran adalah kegiatan yang memperlancar perpindahan hak

milik dan jasa yang dipasarkan. Fungsi pertukaran ini terdiri dari dua fungsi yaitu fungsi pembelian dan fungsi penjualan. Fungsi pembelian merupakan kegiatan melakukan penetapan jumlah dan kualitas barang, mencari sumber barang, menetapkan harga, dan syarat-syarat pembelian. Sedangkan kegiatan penjualan diikuti dengan mencari pasar, menetapkan jumlah kualitas serta menentukan saluran tataniaga yang paling sesuai.

2. Fungsi fisik adalah suatu tindakan langsung yang berhubungan dengan barang dan jasa sehingga menimbulkan kegunaan tempat, bentuk dan waktu.

Fungsi fisik terdiri dari tiga fungsi:

a) Fungsi penyimpanan yaitu membuat komoditi selalu tersedia saat konsumen menginginkannnya.

b) Fungsi pengangkutan yaitu proses pemindahan, melakukan kegiatan membuat komoditi selalu tersedia pada tempat tertentu yang diinginkan.

c) Fungsi pengolahan yaitu untuk komoditi pertanian merupakan kegiatan yang dilakukan merubah bentuk melalui proses yang diinginkan sehingga dapat meningkatkan kegunaan, kepuasan dan merupakan usaha untuk memperluas pasar dari komoditi asal.

3. Fungsi fasilitas adalah semua tindakan yang bertujuan untuk memperlancar kegiatan pertukaran yang terjadi antara produsen dan konsumen. Fungsi fasilitas terdiri dari empat fungsi:

24 a) Fungsi standarisasi dan grading yaitu mempermudah pembelian barang,

mempermudah pelaksanaan jual beli, mengurangi biaya pemasaran dan memperluas pasar.

b) Fungsi penanggungan risiko dengan menerima kemungkinan kehilangan dalam proses pemasaran yang disebabkan risiko fisik dan risiko pasar.

c) Fungsi pembiayaan yaitu kegiatan pembayaran dalam bentuk uang untuk memperluas proses tataniaga.

d) Fungsi informasi pasar dengan mengumpulkan interpretasi dari sejumlah data sehingga proses pemasaran menjadi lebih sempurna.

Menurut Asmarantaka (2009) mengemukakan bahwa fungsi-fungsi tataniaga merupakan aktivitas-aktivitas bisnis atau perlakuan oleh lembaga- lembaga tataniaga dalam proses tataniaga. Sedangkan Dahl and Hammond (1987), mendefinisikan fungsi-fungsi tataniaga sebagai serangkaian fungsi yang dipergunakan dalam menggerakkan input dari titik produsen sampai konsumen akhir terdiri dari fungsi pertukaran, fungsi fisik dan fungsi fasilitas. Fungsi- fungsi pemasaran tersebut adalah kegiatan produktif (meningkatkan nilai guna bentuk, tempat, waktu dan kepemilikan).

Ketiga definisi para ahli maka dapat diintisarikan bahwa fungsi-fungsi tataniaga sebagai aktivitas dalam proses tataniaga yang melibatkan lembaga- lembaga tataniaga untuk menyampaikan komoditi dari produsen hingga ke konsumen akhir. Fungsi tataniaga juga membentuk suatu pasar yang di dalamnya terdiri dari beberapa penjual dan pembeli. Hubungan antara pelaku-

25 pelaku tataniaga tersebut dapat dilihat pada bentuk struktur pasarnya. Tataniaga yang baik harus dilihat pula struktur pasarnya.

2.6. Struktur Pasar

Struktur pasar merupakan dimensi yang menjelaskan pengambilan keputusan oleh perusahaan maupun industri, jumlah perusahaan dalam suatu pasar, distribusi perusahaan menurut berbagai ukuran, deskripsi komoditi dan diferensiasi komoditi, syarat pasar dan lainnya (Limbong dan Sitorus, 1987).

Menurut Asmarantika (1999) struktur pasar didefinisikan sebagai saling hubungan (korelasi) antara pembeli (calon pembeli) dan penjual (calon penjual) yang secara strategi mempengaruhi penentuan harga dan pengorganisasian pasar.

Menurut Dahl dan Hammond (1997), struktur pasar adalah sifat-sifat atau karakteristik pasar, dimana ada empat faktor penentu dari karakteristik struktur pasar (1) jumlah atau ukuran pasaran, (2) kondisi atau keadaaan produk, (3) kondisi keluar atau masuk pasar dan (4) tingkat pengetahuan informasi pasar yang dimiliki oleh partisipan dalam pemasaran misalnya biaya, harga dan kondisi pasar antara partisipan. Berdasarkan karakteristik struktur pasar tersebut Dahl and Hammond (1987) dan Limbong dan Sitorus (1987) mengelompokkan pasar ke dalam empat struktur pasar yang berbeda, yaitu: (1) Pasar Persaingan Sempurna (Perfect Competition), (2) Pasar Monopoli atau Monopsoni (Monopoly/Monopsony), (3) pasa Oligopili atau Oligopsoni (Oligopoly/Oligopsony) dan (4) Pasar Persaingan Monopolistik (Monopolistic Competition).

26 Struktur pasar persaingan sempurna adalah pasar dimana banyak pembeli dan penjual memperdagangkan komoditi yang bersifat homogen atau seragam dengan jumlah yang banyak, sehingga setiap pembeli dan penjual tidak dapat mempengaruhi harga di pasar, atau dengan kata lain bahwa pembeli dan penjual merupakan pihak yang mengikuti harga (price taker) bukan sebagai pihak yang menetapkan harga (price maker). Disamping itu, pasar persaingan sempurna tidak terdapat hambatan untuk keluar atau masuk pasar, sehingga pembeli dan penjual dapat dengan mudah untuk keluar dan masuk pasar. Pengetahuan atau informasi yang dimiliki oleh pembeli dan penjual mengenai kondisi pasar relatif sempurna dan mobilitas sumber-sumber ekonomi juga relatif sempurna.

Struktur pasar monopoli dicirikan dengan penjual tunggal dari sebuah komoditas yang bersifat unik dan sangat dideferensiasi dan penjual tersebut memiliki pengaruh atas penawaran produk tertentu sehingga pada struktur pasar monopoli penjual merupakan pihak yang menetapkan harga. Hambatan untuk masuk dan keluar yang besar seringkali merintangi pendatang potensial dan menawarkan kesempatan untuk memperoleh laba ekonomi. Dari segi pembeli disebut pasar monopsoni, yang terdiri hanya dari seorang pembeli suatu komoditi. Pasar oligopoli terdiri dari beberapa penjual yang sangat peka akan strategi pemasaran dan penetapan harga penjual lain dan menjual produk yang bersifat homogen serta standar. Sedikit jumlah penjual ini disebabkan tingginya hambatan untuk memasuki industri yang bersangkutan, hal ini dapat disebabkan beberapa hal, seperti: paten, kebutuhan modal yang besar, pengendalian bahan

27 baku, pengetahuan yang sifatnya perorangan dan lokasi yang langka dan sebagainya.

Sedangkan pasar yang terdiri dari beberapa pembeli disebut pasar oligopsoni. Pasar yang terdiri dari beberapa penjual yang menjual produk yang bersifat terdeferensiasi atau heterogen disebut pasar oligopoli terdeferensiasi.

Pada pasar oligopsoni terdeferensiasi merupakan pasar yang dicirikan dengan beberapa pembeli yang membeli produk yang terdeferensiasi. Pasar persaingan monopolistik merupakan karakteristik struktur pasar antara pasar persaingan sempurna dan pasar oligopoli. Pasar persaingan monopolistik dicirikan dengan terdapat banyak penjual dan pembeli yang melakukan transaksi pada berbagai macam harga dan bukan atas satu harga pasar, dimana munculnya beberapa macam harga ini disebabkan penjual dapat melakukan penawaran yang berbeda kepada pembeli. Produk fisik dapat dibedakan menurut kualitas, ciri atau gayanya, service dapat berbeda, sebagai akibat penglihatan pembeli yang berbeda atas barang yang ditawarkan dan kesediaan membayar harga yang berbeda.

Pada pasar persaingan monopolistik, penjual mengajukan penawaran yang berbeda untuk segmen pembeli yang berbeda dan dengan bebas menggunakan merek, periklanan dan personal selling, disamping harga untuk menonjolkan penawaran. Dari segi pembeli pasar ini disebut pasar persaingan monopsoni.

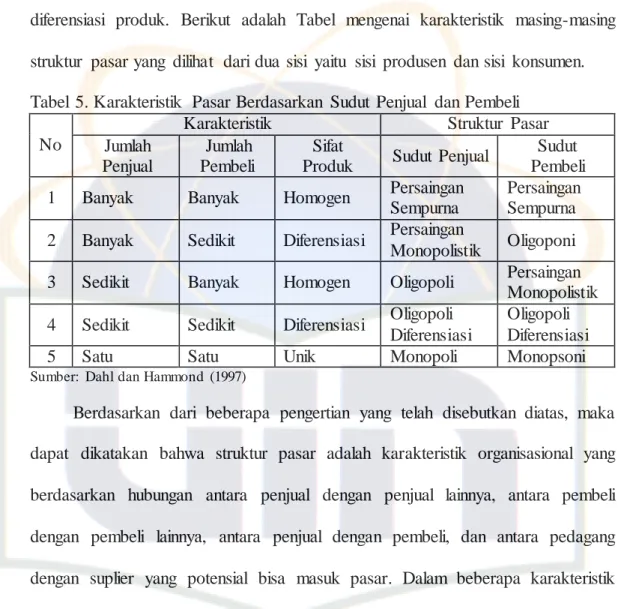

Menurut Limbong dan Sitorus (1987), analisis struktur pasar merupakan salah satu elemen penting yang harus diamati dalam menganalisis tataniaga. Agar produsen dan konsumen dapat melakukan sistem tataniaga yang efisien, maka

28 ada tiga hal yang perlu diperhatikan yaitu: (a) Konsentrasi pasar dan jumlah produsen, (b) Sistem keluar masuk barang yang terjadi di pasar, dan (c) diferensiasi produk. Berikut adalah Tabel mengenai karakteristik masing-masing struktur pasar yang dilihat dari dua sisi yaitu sisi produsen dan sisi konsumen.

Tabel 5. Karakteristik Pasar Berdasarkan Sudut Penjual dan Pembeli No

Karakteristik Struktur Pasar

Jumlah Penjual

Jumlah Pembeli

Sifat

Produk Sudut Penjual Sudut Pembeli 1 Banyak Banyak Homogen Persaingan

Sempurna

Persaingan Sempurna 2 Banyak Sedikit Diferensiasi Persaingan

Monopolistik Oligoponi 3 Sedikit Banyak Homogen Oligopoli Persaingan

Monopolistik 4 Sedikit Sedikit Diferensiasi Oligopoli

Diferensiasi

Oligopoli Diferensiasi

5 Satu Satu Unik Monopoli Monopsoni

Sumber: Dahl dan Hammond (1997)

Berdasarkan dari beberapa pengertian yang telah disebutkan diatas, maka dapat dikatakan bahwa struktur pasar adalah karakteristik organisasional yang berdasarkan hubungan antara penjual dengan penjual lainnya, antara pembeli dengan pembeli lainnya, antara penjual dengan pembeli, dan antara pedagang dengan suplier yang potensial bisa masuk pasar. Dalam beberapa karakteristik struktur pasar tersebut di dalamnya terdapat perilaku pasar yang berbeda-beda.

2.7. Perilaku Pasar

Asmarantaka (1999), mendefinisikan perilaku pasar adalah seperangkat strategi dalam pemilihan yang ditempuh baik penjual maupun pembeli untuk mencapai tujuannya. Terdapat tiga cara mengenal perikau pasar, yakni:

29 1. Penentuan harga dan setting level of output; penentuan harga: menetapkan

dimana harga tersebut tidak berpengaruh terhadap perusahaan lain, ditetapkan secara bersama-sama penjual atau penetapan harga berdasarkan pemimpin harga (price leadership).

2. Product promotion policy; melalui pameran dan iklan atas nama perusahaan.

3. Predatory and exlusivenary tactics; strategi ini bersifat ilegal karena bertujuan mendorong persahaan pesaing untuk keluar dari pasar. Strategi ini antara lain menetapkan harga di bawah biaya marginal sehingga perusahaan lain tidak dapat bersaing secara sehat. Cara lain adalah berusaha menguasai bahan baku (intergrasi vertikal ke belakang).

Perilaku pasar menurut Dahl dan Hammond (1987) merupakan pola atau tingkah laku dari lembaga-lembaga pemasaran yang menyesuaikan dengan struktur pasar dimana lembaga-lembaga tersebut melakukan kegiatan penjualan dan pembelian, penentuan harga dan kerjasama antar lembaga pemasaran.

Perilaku pasar dapat diketahui dengan mengamati praktik penjualan dan pembelian yang dilakukan oleh masing-masing lembaga pemasaran, sistem penentuan harga, kemampuan pasar menerima jumlah produk yang dijual, stabilitas pasar dan pembayaran serta kerjasama di antara berbagai lembaga pemasaran.

Menganalisis tingkah laku pasar terdapat tiga pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Produsen menghendaki harga yang tinggi pasar output secara lokal menghendaki pilihan beberapa pembeli, tersedia waktu dan informasi pasar yang cukup dan adanya kekuatan tawar menawar yang lebih

30 kuat. Lembaga tataniaga menghendaki keuntungan yang maksimal, yaitu selisih margin tataniaga dengan biaya untuk melaksanakan fungsi-fungsi tataniaga relatif besar. Sedangkan konsumen menghendai tersedianya produk pertanian sesuai kebutuhan konsumen dengan harga yang wajar.

Kriteria yang digunakan dalam menilai tingkah laku pasar meliputi: (1) Apakah tingkah laku pasar tidak wajar, eksklusif, saling mematikan ataukah peserta pasar menetapkan taktik paksaan, (2) Apakah tidak terjadi promosi penjualan yang menyesatkan. (3) Persengkongkolan penetapan harga apakah dapat dinyatakan secara terang-terangan atau sembunyi, (4) Apakah ada perlindungan terhadap praktek tataniaga yang tidak efisien, (5) Apakah praktek penetapan harga yang sama untuk kualitas produk yang lebih merugikan konsumen. Beberapa pemaparan mengenai perilaku pasar diatas dapat didefinisikan bahwa perilaku pasar merupakan pola tingkah laku peserta pasar, yaitu produsen, konsumen, dan lembaga tataniaga dalam memberikan respon terhadap situasi penjualan dan pembelian yang terjadi. Perilaku suatu pemasar akan sangat jelas pada saat beroperasi, misalkan dalam penentuan harga, promosi, usaha dan pangsa pasar, penjualan, pembelian, siasat pemasaran dan lain sebagainya. Struktur pasar dan perilaku pasar akan menentukan keragaan pasar yang dapat diukur melalui peubah harga, biaya dan marjin pemasaran serta jumlah komoditas yang diperdagangkan (Dahl & Hammond, 1987).

2.8. Keragaan Pasar

Keragaan pasar menunjukkan akibat dari keadaan struktur dan perilaku pasar dalam kenyataan sehari-hari yang ditunjukkan dengan harga, biaya,

31 volume produksi, yang akhirnya memberikan penilaian baik atau tidaknya suatu sistem tataniaga. Keragaan pasar juga dapat diidentifikasi melalui penggunaan teknologi dalam pemasaran, pertumbuhan pasar, efisiensi penggunaan sumberdaya, penghematan pembiayaan dan peningkatan jumlah barang yang dipasarkan sehingga mencapai keuntungan maksimum (Dahl dan Hammond, 1987). Menurut Asmarantaka (1999) menambahkan keragaan pasar dapat diukur dengan beberapa ukuran. Secara khusus ukuran tersebut diklasifikasikan sebagai berikut:

a) Pricing efficiency, ukurannya adalah seberapa jauh harga mendekati biaya total (ATC). Dapat dilakukan melalui beroprasi pada produksi yang efisien atau efisiensi output.

b) Cost efficiency or productive efficiency, ukuran yang digunakan dapat dalam jangka pendek, yaitu efisiensi pada fungsi produksi dan efisiensi alokasi sumberdaya; sedangkan ukuran dalam jangka panjang adalah excess capacity and optimal size.

c) Sale promotion cost, ukuran dapat dilihat dari volume penjualan.

d) Technical progressive (dinamic product efficiency); pengukuran ini dapat dilihat dari seberapa jauh menurunnya Long-run Average Total Cost (LRATC).

e) Rate of product development atau inovasi; pengukuran bagaimana dapat memproduksi (how to produce) dengan kualitas, efisiensi dan higinitas sehingga dihasilkan produk yang memiliki keunggulan kompetitif.

32 f) Exchange efficiency; meliputi efisiensi biaya dalam penentuan harga dan

transportasi.

g) Market externality; bagaimana dapat meminimalkan market externalities yang negatif dan meningkatkan yang positif.

h) Conversation; berkaitan dengan isue-isue antara lain ecolabeling, greenpeace.

i) Price flexibility; dalam kegiatan bagaiman penyesuaian atau perubahan harga dengan adanya perubahan biaya.

Keragaan pasar merupakan hasil akhir yang dicapai akibat dari penyesuaian yang dilakukan oleh lembaga pemasaran pada struktur pasar tertentu, didefinisikan sebagai seberapa bagus sistem pemasaran bisa memenuhi harapan masyarakat dan pelaku pasar. Secara teoritis keragaan suatu industri ditentukan oleh 2 faktor yaitu: struktur industri (jumlah dan ukuran perusahaan, derajat diferensiasi produk, dan kemudahan keluar masuk pasar); dan market conduct (harga di tingkat produsen, produk, dan strategi promosi). (Kohl dan Uhl, 1990). Dari penjelasan diatas maka dapat disebut bahwa keragaan pasar merupakan hasil keputusan akhir yang diambil yang berhubungan dengan proses tawar-menawar dan persaingan pasar. Keragaan pasar ini dapat digunakan untuk melihat seberapa jauh pengaruh struktur dan perilaku pasar dalam proses tataniaga suatu komoditi pertanian. Dengan mengetahui pengaruh struktur dan perilaku pasar maka dapat dilihat apakah tataniaga dari suatu komoditas sudah efisien atau belum.

33 2.9. Efisiensi Tataniaga

Hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan tataniaga adalah tingkat efisiensi dari tataniaga, karena tataniaga yang efisien dapat memberikan kepuasan kepada semua pihak yang terlibat dalam tataniaga. Tataniaga disebut efisiensi, apabila tercipta keadaan dimana pihak produsen, lembaga tataniaga dan konsumen memperoleh kepuasan dengan adanya aktivitas tataniaga tersebut.

Untuk meningkatkan efisiensi sistem tataniaga, unsur-unsur produsen, lembaga tataniaga, konsumen serta pemerintah dapat memberikan sumbangan (Limbong dan Sitorus, 1987). Mubyarto (1994) menambahkan efisiensi tataniaga dapat terjadi jika:

1. Mampu menyampaikan hasil-hasil dari petani produsen kepada konsumen dengan biaya semurah-murahnya.

2. Mampu mengadakan pembagian yang adil dari keseluruhan harga yang dibayar konsumen terakhir kepada semua pihak yang ikut serta di dalam kegiatan produksi dan tataniaga barang itu.

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat diintisarikan bahwa efisiensi tataniaga merupakan suatu kondisi dimana terciptanya kepuasan dan kesejahteraan pada setiap lembaga yang terlibat dalam kegiatan tataniaga.

Pendekatan efisiensi tataniaga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu efisiensi harga dan efisiensi operasional (Hammond dan Dahl, 1987). Efisiensi harga menekankan keterkaitan harga dalam mengalokasikan komoditas dari produsen ke konsumen sebagai akibat perubahan tempat, bentuk, dan waktu termasuk pengolahan, penyimpanan, pengangkutan. Efisiensi operasional/teknis

34 menunjukkan hubungan antara input-output, di mana biaya input pemasaran dapat diturunkan tanpa mempengaruhi jumlah output barang dan jasa. Efisiensi operasional dalam rantai tataniaga pertanian menekankan pada kemampuan meminimumkan biaya yang digunakan menyelenggarakan fungsi-fungsi tataniaga, maupun untuk menggerakkan komoditas dari produsen ke konsumen.

Efisiensi operasional diukur dari margin tataniaga, farmer’s share serta rasio keuntungan dan biaya.

2.9.1. Margin Tataniaga

Asmarantaka (1999), mendefinisikan margin tataniaga adalah perbedaan antara harga diberbagai tingkat lembaga tataniaga di dalam sistem tataniaga;

pengertian margin tataniaga ini sering dipergunakan untuk menjelaskan fenomena yang menjembatani gap (bridging the gap) antara pasar ditingkat petani (farmer) dengan pasar ditingkat eceran (retailer). Margin tataniaga sebagai perbedaan harga ditingkat produsen (Pf) dengan harga pedagang pengecer (Pr). Margin tataniaga menjelaskan perbedaan harga dan tidak memuat pernyataan mengenai jumlah produk yang dipasarkan. Nilai margin tataniaga (value of marketing margin) merupakan perkalian antara margin tataniaga dengan volume produk yang terjual (Pr-Pf) x Qrf yang mengandung pengertian marketing cost dan marketing charge (Dahl dan Hammond, 1987).