WARNA DALAM PROSES PEWARNAAN ALAMI DENGAN TEKNIK ECOPRINT

SKRIPSI

ARTAH SASTA SINAGA 161201096

DEPARTEMEN TEKNOLOGI HASIL HUTAN FAKULTAS KEHUTANAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

2021

TEKNIK ECOPRINT

SKRIPSI

Oleh :

ARTAH SASTA SINAGA 161201096

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan di Fakultas Kehutanan

Universitas Sumatera Utara

DEPARTEMEN TEKNOLOGI HASIL HUTAN FAKULTAS KEHUTANAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

2021

i

ii

iii

ARTAH SASTA SINAGA: Pemanfaatan Tanin Akasia (Acacia mangium Willd.) sebagai Bahan Pengikat Warna dalam Proses Pewarnaan Alami dengan Teknik Ecoprint, dibimbing oleh IWAN RISNASARI dan ARIF NURYAWAN

Ecoprint merupakan suatu teknik pewarnaan alami dengan cara memindahkan pola/bentuk daun atau bunga ke atas permukaan media yang digunakan. Teknik pewarnaan ecoprint memiliki kelemahan yaitu mudah pudar jika dilakukan pencucian, sehingga dibutuhkan zat mordan yang berfungsi sebagai pengikat warna antara media dengan zat warna alami sehingga hasil dari ecoprint tidak mudah luntur. Penelitian dilakukan untuk menganalisis pengaruh senyawa tanin akasia terhadap pengujian yang dilakukan. Penelusuran kandungan kimia pada serbuk kulit akasia dilakukan dengan metode skrining fitokimia. Serbuk kulit kayu akasia diekstraksi dengan metode waterbath. Tahapan pembuatan ecoprint meliputi proses mordanting, pencetakan pola dan warna dan fiksasi. Pengujian yang dilakukan terhadap ecoprint yaitu uji retensi warna dan penentuan nilai perbedaan warna (∆E) setelah dilakukan pengujian kelunturan warna. Hasil skrining fotokimia menunjukkan bahwa serbuk kulit akasia mengandung flavonoid, tanin, alkaloid, glikosida dan triterpenoid. Rendemen tanin akasia yang diperoleh dari hasil ekstraksi adalah 22,47% dengan kadar tanin sebesar 19,61%.

Nilai retensi zat warna pada kain sutera sebesar 4,27 % sampai 6,02 %. Sementara pada kertas linen sebesar 2,54 % sampai 2,70 %. Nilai ∆E yang diperoleh pada pengujian kelunturan warna terhadap pencucian kain menghasilkan pengaruh yang kecil (∆E = 1-3), sedang (∆E=3-6) dan besar (∆E > 6). Pengujian kelunturan warna terhadap penyetrikaan kain menghasilkan pengaruh yang kecil (∆E=1-3).

Pengujian kelunturan warna terhadap penjemuran kertas menghasilkan pengaruh yang kecil (∆E = 1-3) dan sedang(∆E=3-6). Berdasarkan pengujian yang dilakukan tanin akasia dapat digunakan sebagai bahan mordan.

Kata kunci: Ecoprint, Mordan, Pewarna alami, Tanin Akasia

iv

ARTAH SASTA SINAGA: Utilization of Acacia Tannins (Acacia mangium Willd.) as Color Binding Materials in Natural Coloring Process with Ecoprint Technique, supervised by IWAN RISNASARI and ARIF NURYAWAN

Ecoprint is a natural coloring technique by moving the pattern / shape of leaves or flowers to the surface of the media used. Ecoprint coloring technique has a weakness that is easily faded if done washing, so it takes mordant substances that serve as a color binder between the media and natural dyes so that the results of Ecoprint do not easily fade. Research was conducted to analyze the influence of acacia tannin compounds on the tests conducted. The search for chemical content in acacia skin powder is done by phytochemical screening method. Acacia bark powder is extracted by water bath method. The stages of Ecoprinting include mordanting, pattern and color printing and fixation. Tests conducted on Ecoprint are color retention test and color difference value determination (∆E) after color advantage testing. Photochemical screening results showed that acacia skin powders contain flavonoids, tannins, alkaloids, glycosides and triterpenoids. The yield of acacia tannins obtained from the extraction result is 22.47% with tannin levels of 19.61%. The retention value of dyestuffs in silk fabrics is 4.27 % to 6.02 %. While on linen paper by 2.54 % to 2.70 %. The ∆E value obtained in color testing against fabric washing has a small effect (∆E = 1-3), medium effect (∆E=3-6) and large effect (∆E > 6). The color testing against fabric ironing has a small effect (∆E=1-3). The color testing against paper drying has a small effect (∆E = 1-3) and medium effect (∆E=3-6).

Based on the tests conducted acacia tannins can be used as mordant material.

Keywords: Acacia Tannins, Ecoprint, Mordant, natural dyes

v

Penulis dilahirkan di Bengkulu pada tanggal 24 Oktober 1998. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari Bapak Sahmin Sinaga dan Ibu Rantina Purba.

Penulis memulai pendidikan di SD Negeri 091469 pada tahun 2004 - 2010, pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Girsang Siangan Bolon pada tahun 2010 - 2013, pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas di SMA Swasta RK Bintang Timur Pematangsiantar pada tahun 2013 - 2016. Pada tahun 2016, penulis lulus di Fakultas Kehutanan USU melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Penulis memilih minat Departemen Teknologi Hasil Hutan.

Semasa kuliah penulis merupakan anggota Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) KMK USU. Penulis telah mengikuti Praktik Pengenalan Ekosistem Hutan (P2EH) di Kawasan Hutan Mangrove Desa Lubuk Kertang, Kec. Brandan Barat, Kab. Langkat, Sumatera Utara pada tahun 2018. Pada tahun 2019 penulis juga telah menyelesaikan Praktik Kerja Lapang (PKL) di Perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. Toba Pulp Lestari, Tbk Sektor Aek Nauli, Sumatera Utara

vi

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. skripsi ini berjudul

“Pemanfaatan Tanin Akasia (Acacia mangium Willd.) sebagai Bahan Pengikat Warna dalam Proses Pewarnaan Alami dengan Teknik Ecoprint”.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada ibu Dr. Iwan Risnasari, S.Hut., M.Si dan bapak Arif Nuryawan, S.Hut., M.Si., Ph.D selaku komisi pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis serta memberikan berbagai masukan berharga kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua serta kakak saya Yora Hatifa Sinaga dan adik saya Ribka Apriyani Sinaga atas dukungan dan doa nya kepada penulis. Terima kasih juga kepada teman-teman seperjuangan yang bersedia memberikan saran dan masukan dalam penyusunan skripsi ini dan kepada Eugenia Lizandra Noratika sebagai Teman dalam doa atas motivasi dan memberikan masukan dalam proses pembuatan skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

Medan, Agustus 2021

Penulis

vii

Halaman

PENGESAHAN SKRIPSI ... i

PERNYATAAN ORISINALITAS ... ii

ABSTRAK ... iii

ABSTRACT ... iv

RIWAYAT HIDUP ... v

KATA PENGANTAR ... vi

DAFTAR ISI ... vii

DAFTAR TABEL ... ix

DAFTAR GAMBAR ... x

DAFTAR LAMPIRAN ... xi

PENDAHULUAN Latar Belakang ... 1

Tujuan Penelitian ... 3

Kegunaan Penelitian ... 3

TINJAUAN PUSTAKA Zat Pewarna Alami ... 4

Tanin ... 4

Ecoprint ... 5

Mordan ... 5

Serbuk Mahoni ... 6

Akasia ... 6

Oak Galls ... 6

Daun Jati ... 7

Daun Jarak Kepyar ... 8

Daun Johar ... 8

METODE PENELITIAN Tempat dan Waktu Penelitian ... 10

Bahan dan Alat ... 10

Prosedur Penelitian ... 10

Persiapan Bahan ... 10

Ekstraksi kulit akasia untuk bahan mordan ... 10

Persiapan warna dasar dari serbuk mahoni ... 11

Persiapan kain sutera dan daun ... 11

Proses Mordan ... 11

Proses mordan kain sutera ... 11

Proses mordan kertas linen ... 11

Proses Ecoprint ... 12

Proses Fiksasi pada Kain Sutera ... 13

Pengujian ... 13

Skrining Fitokimia ... 13

Pemeriksaan alkaloid ... 13

viii

Pemeriksaan tanin ... 14

Pemeriksaan triterpenoid/steroid ... 14

Penetapan Kadar Tanin Kulit Akasia secara Spektrofotometri ... 15

Penentuan panjang gelombang maksimum ... 15

Pembuatan kurva kalibrasi asam galat ... 15

Penetapan kadar tanin total ... 15

Nilai Retensi Zat Warna ... 15

Nilai Perbedaan Warna ... 16

Pengujian Kelunturan Warna ... 16

Analis Data ... 17

HASIL DAN PEMBAHASAN Skrining Fitokimia ... 18

Ekstraksi Kulit Kayu Akasia ... 18

Kadar Tanin ... 19

Kurva absorbansi dan panjang gelombang maksimum asam galat ... 19

Kurva standar asam galat ... 19

Kadar tanin total ... 20

Hasil Ecoprint ... 20

Retensi Zat Warna ... 23

Perbedaan Visual Ecoprint setelah dilakukan Pengujian Luntur ... 24

Nilai Perbedaan Warna(∆E) ... 26

KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan ... 29

Saran ... 29

DAFTAR PUSTAKA ... 30

LAMPIRAN ... 34

ix

No Teks Halaman

1. Pengaruh perbedaan nilai ∆E ... 16

2. Hasil skrining fitokimia ... 18

3. Rendemen ekstrak kulit kayu akasia ... 18

4. Data kurva kalibrasi ... 19

5. Kadar tanin akasia ... 20

6. Hasil ecoprint pada kain dan kertas ... 21

7. Perbedaan visual ecoprint sebelum dan sesudah uji luntur... 24

x

No Teks Halaman

1. Proses mordan pada kain ... 11

2. Proses mordan pada kertas ... 12

3. Proses ecoprint ... 12

4. Kurva absorbansi panjang gelombang maksimal ... 19

5. Kurva kalibrasi asam galat ... 20

6. Retensi zat warna pada kain ... 23

7. Retensi zat warna pada kertas ... 23

8. Nilai rata-rata ∆E pada pengujian luntur... 28

xi

No Teks Halaman 1. Contoh perhitungan kadar tanin ... 32 2. Tabel retensi zat warna pada kain dan kertas ... 33 3. Nilai perbedaan warna pada pengujian kelunturan ... 35 4. Analisis sidik ragam pada retensi zat warna dan uji lanjutan duncan .. 41 5. Analisis sidik ragam nilai perbedaan warna (∆E) ... 43 6. Dokumentasi ... 46

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pewarna merupakan salah satu komponen yang dihasilkan dari limbah cair industri tekstil. Terdapat parameter fisik di dalamnya berupa kekeruhan, suhu dan pewarna; parameter kimia antara lain Biochemical Oxygen Demand / Chemical Oxygen Demand (BOD/COD), nitrat/ nitrit, fenol, dan logam penyusun zat pewarna. Kurangnya pengoptimalan pengolahan limbah dapat menyebabkan pencemaran seperti sisa zat pewarna masih terikut dalam air limbah sehingga limbah menjadi berwarna. Selain menyebabkan gangguan estetika dan tingginya BOD/COD, zat pewarna juga bersifat toksik bagi beberapa spesies organisme di sekitarnya (Martani et al., 2011).

Proses pewarnaan dapat menggunakan zat warna alami dan zat warna sintesis. Namun dalam proses pewarnaan menggunakan zat warna sintesis dapat menghasilkan limbah dan perlu diolah kembali sehingga tidak mencemari lingkungan (Juniar saraswati dan Sulandjari, 2018). Oleh karena itu, diperlukan alternatif dalam pembuatan pewarna menggunakan bahan alami. Indonesia memiliki sumber daya nabati berupa tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai pewarna tekstil. Selain menjadi pewarna, Masyitoh dan Ernawati (2019) berpendapat bahwa daun dapat dimanfaatkan kandungan warnanya, tulang daun serta permukaan daun menjadi motif tekstil yang disebut dengan ecoprint.

Pembuatan ecoprint menggunakan teknik dalam pemrosesan transfer warna dan pola bentuk ke kain melalui kontak langsung antara kain dan daun.

Dalam hal ini, teknik yang digunakan dengan cara menempelkan tanaman yang memiliki pigmen warna pada kain berserat alami yang kemudian direbus atau dikukus dalam kuali besar. Teknik ecoprint biasa diaplikasikan pada bahan berserat alami seperti kain kanvas, katun, maupun sutra. Namun, tidak semua kain serat alami menghasilkan hasil yang sama dalam penghasilan warna dan pola yang tercetak (Salsabila dan Ramadhan, 2018). Dalam beberapa kasus, pembuatan pewarnaan pada tekstil melalui teknik ecoprint menghasilkan warna menjadi pudar pada beberapa media. Hal ini disebabkan karena pembuatan pewarnaan menggunakan teknik ecoprint diperoleh dari bahan alami seperti warna yang

terdapat pada daun, tulang daun, dan permukaannya. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut terkait uji ketahanan luntur. Dengan adanya senyawa polifenol dapat berfungsi sebagai pengikat warna pada produk ecoprint agar warna yang dihasilkan menjadi lebih baik dalam segi kejelasan warna dan kelunturan.

Salah satu senyawa tersebut terdapat pada tanin. Tanin merupakan senyawa polifenol dengan struktur kimianya digolongkan menjadi dua jenis, yaitu tanin terhidrolisis (hidrolizable tannin) dan tanin terkondensasi (condensed tannin) (Soenardjo dan Supriyantini, 2017). Tanin yang mudah terhidrolisis merupakan polimer gallic dan ellagic acid yang berikatan ester dengan sebuah molekul gula, sedangkan tanin terkondensasi merupakan polimer senyawa flavonoid dengan ikatan karbon-karbon berupa cathecin dan gallocathecin (Patra dan Saxena, 2010). Umumnya, tanin yang berasal dari tumbuhan berlegum (leguminosa) membentuk tanin terkondensasi dan mempunyai ikatan kompleks dengan protein yang lebih kuat dibandingkan dengan tanin terhidrolisis (Hidayah, 2016).

Tanin dapat digunakan sebagai perekat yang memberikan hasil yang berkualitas eksterior dan rendah emisi formaldehida sehingga ramah lingkungan (Rachmawati et al., 2018). Sebelumnya, pada penelitian terdahulu diperoleh produk perekat yang murah dan ramah lingkungan dilakukan dengan mencampurkan tanin dari bagian tumbuhan seperti daun, dan batang pohon dengan bahan perekat sintetis (Ramires dan Frollini, 2012). Tanin dapat dimanfaatkan sebagai bahan penyamak kulit, pengawet daging dan ikan. Siregar (2017) berpendapat bahwa senyawa tanin dalam bentuk asam katechu tannat yang digunakan sebagai perekat dan pemberi warna, terdapat kandungan pigmen antosianin dan senyawa flavonoid pada daun juga dapat dimanfaatkan sebagai pewarna alami dengan hasil pewarnaan lebih variatif dan menarik.

Terdapatnya senyawa tanin sebagai pemberi warna pada tekstil akan mempengaruhi tingkat kelunturan pada warna. Tingkat keberhasilan pencelupan kain dengan zat warna alami dipengaruhi beberapa faktor diantaranya yaitu kondisi suhu pencelupan dan jenis fiksator yang digunakan. Dengan demikian,

penelitian ini dilakukan guna melakukan uji pengaruh tanin yang terdapat didalam bahan baku untuk produk ecoprint terhadap pengujian yang dilakukan.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh dari mordan yang digunakan dalam pembuatan ecoprint terhadap pengujian retensi zat warna.

2. Menganalisis pengaruh dari mordan yang digunakan dalam pembuatan ecoprint terhadap pengujian nilai perbedaan warna (∆E) dari uji kelunturan warna.

3. Mengetahui nilai retensi zat warna dan nilai perbedaan warna dari uji kelunturan warna pada hasil ecoprint yang menggunakan mordan tanin akasia.

Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait nilai retensi zat warna pada ecoprint, nilai perbedaan warna (∆E) dari uji kelunturan warna pada produk ecoprint, pengaruh senyawa tanin akasia sebagai mordan ecoprint serta sebagai kajian dan studi pustaka dalam pembuatan produk ecoprint.

TINJAUAN PUSTAKA

Zat Pewarna Alami

Zat pewarna alami umumnya diperoleh dari hasil ekstrak bagian tumbuhan seperti akar, daun, biji, maupun bunga (Sulistiawati dan Swastika, 2017). Zat pewarna alami dapat dihasilkan dari :

1. Klorofil

Zat pewarna klorofil diperoleh dari dedaunan seperti daun suji, pandan, dan katuk. Pigmen yang dihasilkan dari klorofil menghasilkan warna hijau.

2. Karotenoid

Zat pewarna yang menghasilkan warna kuning, merah, dan orange yang diperoleh secara alamiah. Zat pewarna ini terdapat dalam tumbuhan dan hewan, antara lain: wortel, tomat, jeruk, alga, lobster, dan lain-lain (Koswara, 2009).

3. Antosianin

Kandungan zat warna yang dihasilkan berupa warna merah, orange, ungu, biru, kuning. Pigmen ini biasa terdapat pada bunga dan buah-buahan, seperti buah anggur, duwet, bunga mawar, kana, rosella, pacar air, kulit manggis, kulit rambutan, ubi jalar ungu, daun bayam merah, daun jati, dan lain-lain.

4. Tanin

Senyawa tanin merupakan senyawa astringent yang memiliki rasa pahit dari gugus polifenol. Tanin juga merupakan senyawa phenol yang larut dalam air dan memiliki berat molekul antara 500 dan 3000 Da. Hasil pewarnaan yang diperoleh dari tanin menghasilkan warna cokelat atau kecoklatan pada tekstil (Haffida dan Rahardhian, 2017).

Tanin

Kayu disusun oleh sebagian besar senyawa makro molekul( polisakarida, lignin) dan senyawa berat molekul rendah yaitu bahan organik dan anorganik yang tersusun dari zat ekstraktif dan abu. Senyawa ekstraktif banyak mengandung senyawa terpena, asam alifatik dan fenolik. Tanin merupakan senyawa turunan fenolik. Tanin terdiri atas campuran senyawa polifenol kompleks, disusun oleh

unsur C, H, dan O dan dapat membentuk molekul besar dengan berat molekul lebih besar dari 2000, biasanya tergabung dengan monosakarida dan disakarida.

Tanin dapat diperoleh dengan melakukan ekstraksi dengan air panas atau larutan NaOH (Suseno et al., 2014).

Tanin terdiri dari dua jenis yaitu tanin terkondensasi dan tanin terhidrolisis. Kedua jenis tanin ini terdapat dalam tumbuhan, tetapi yang paling dominan terdapat dalam tanaman adalah tanin terkondensasi (Ummah, 2010).

Tanin biasanya terdapat pada bagian tanaman yang spesifik seperti daun, buah, kulit dahan dan batang. Tanin adalah polifenol yang berfungsi mengikat dan mengendapkan protein. Hal ini juga dapat berfungsi sebagai senyawa pengikat warna.

Ecoprint

Ecoprint diartikan sebagai proses mencetak warna dan bentuk ke kain melalui kontak secara langsung. Menurut Irianingsih (2018) ecoprint merupakan pemindahan pola (bentuk) dedaunan dan bunga-bunga ke atas permukaan berbagai kain yang sudah diolah untuk menghilangkan lapisan lilin dan kotoran halus pada kain agar warna tumbuhan dapat mudah menyerap. Hal ini dilakukan dengan menggunakan tanaman yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap panas, karena hal tersebut merupakan faktor penting dalam mengekstraksi pigmen warna (Saptutyningsih dan Wardani, 2019).

Salah satu cara yang dikembangkan dari teknik ecoprint adalah dengan menggunakan tanin sebagai bahan pengikat warna pada kain. Tanin yang digunakan berasal dari kulit tanaman A. auriculiformis dicampur dengan pewarnaan berbahan alami.

Mordan

Mordan menurut Kamus Besar Bahasa indonesia memiliki arti pengikat zat warna agar tidak melarut dalam air atau kelembapan. Pada proses ecoprint mordan digunakan untuk membantu kain dalam proses penyerepan zat warna alami, selain itu mordan juga dapat memengaruhi warna dari ecoprint (Mahmudah,2013). Proses mordan dapat dilakukan dengan 3 metode, yaitu: (a) Mordan pendahuluan, dimana media dicelupkan kedalam larutan mordan sebelum

proses pewarnaan.

(b) Mordan simultan, dimana media dicelupkan kedalam larutan mordan yang dicampur dengan zat warna. (c) mordan akhir, proses mordan dilakukan setelah proses pewarnaan terlebih dahulu (Choiriyah, 2008)

Serbuk Mahoni

Mahoni dalam klasifikasinya termasuk famili Meliaceae. Ada dua spesies yang cukup dikenal yaitu: Swietenia macrophyla (mahoni daun lebar) dan Swietenia mahagoni (mahoni daun sempit). Mahoni dapat ditemukan tumbuh liar di hutan atau ditanam di tepi jalan sebagai pohon pelindung.

Pada kayu mahoni terdapat kandungan kimia berupa flavoida yang merupakan pigmen penghasil warna kuning – cokelat. Hasil ekstraksi serbuk kayu mahoni dengan metode mesarasi mengahasilkan warna merah kecokelatan (Istriningsih dan Pramiastuti, 2014).

Akasia

Tumbuhan akasia (Acacia mangium Willd) adalah salah satu jenis pohon cepat tumbuh. Kulit pohon akasia yang masih muda memiliki permukaan yang halus dan berwarna kehijauan sedangkan kulit pohon tua memiliki tekstur yang lebih kasar dan berwarna cokelat gelap. Akasia merupakan salah satu jenis tanaman yang memiliki kadar tanin yang tinggi, yaitu berkisar antara 15-50 % dari bobot kering (Pandiangan, 2017). Pada daun akasia terdapat kandungan polifenol alam berupa tanin, saponin dan kadar selulosa tinggi (Hasfita, 2017) dan flavonoid yang merupakan senyawa yang ditemukan. Kandungan ini memiliki gugus –OH terikat yang dapat mengikat logam berat melalui pertukaran ion (Hasfita, 2011).

Pada penelitian terdahulu melalui metode uji skrining fitokimia, ekstrak daun akasia mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, steroid/triterpenoid, saponin, dan fenolik (Setyningrum et al., 2017).

Oak Galls

Pohon ek atau pohon oak (Quercus sp.) merupakan family dari fagacea dapat ditemukan di daerah yang beriklim hangat hingga sedang (manos, 2001).

Tumbuhan dapat oak menghasilkan kulit tumbuh yang disebut galls yang timbul pada ranting muda dan atau daun akibat tusukan serangga Cynips gallae tinctoria.

Skrining fitokimia terhadap tumbuhan ini menunjukkan senyawa fenol, flavonoid, steroid, triterpen, tanin, saponin dan alkaloid. Oak galls mengandung sekitar 50- 70% tanin. Tumbuhan ini banyak dimanfaatkan sebagai bahan anti bakteri (Himaya, 2017)

Daun Jati

Berdasarkan Abfidah (2014), secara morfologis, tanaman jati memiliki tinggi mencapai 30-45 m dengan pemangkasan, batang bebas cabang mencapai antara 15-20 cm. Diameter batang mencapai 220 cm. Kulit kayu berwarna kecokelatan atau abu-abu yang mudah terkelupas. . Pangkal batang berakar papan pendek dan bercabang sekitar 4. Daun berbentuk jantung membulat dengan ujung meruncing, berukuran panjang 20-50 cm dan lebar 15–40 cm, permukaannya berbulu. Daun muda berwarna hijau kecokelatan, sedangkan daun tua berwarna hijau tua keabu-abuan.

Adapun taksonomi tumbuhan jati adalah sebagai sebagai berikut:

Kingdom : Plantae

Divisi : Spermatophyta

Kelas : Angiospermae

Ordo : Verbenales

Famili : Verbenaceae Genus : Tectona

Spesies : Tectona grandis Linn. F

Daun jati (Tectona grandis) merupakan bagian tanaman berkayu yang memiliki kualitas tinggi. Salah satu bagian terpenting yang berguna ialah terdapatnya zat pewarna alami yang dapat digunakan sebagai pemberi warna pada tekstil. Hal ini didukung pada daun jati yang memiliki beberapa zat warna seperti antosianin dan karatenoid (Baharuddin et al., 2015). Kandungan antosianin menghasilkan warna merah, ungu atau kebiruan. Jenis-jenis nodus digunakan untuk menentukan daun yang terbaik yang dapat digunakan sebagai bahan ecoprint (Juniar Saraswati dan Sulandjari, 2018).

Penggunaan pucuk daun jati muda lebih berwarna dibandingkan dengan daun jati tua. Hal tersebut dikarenakan adanya kandungan antosianin yang lebih tinggi (Kembaren et al., 2014). Permukaan daun berbulu halus dan mempunyai

rambut kelenjar di permukaan bawahnya. Daun muda berwarna kemerahan dan mengeluarkan getah berwarna merah jika diremas. Sedangkan daun tua berwarna hijau tua keabu-abuan.

Daun Jarak Kepyar

Bentuk daun dari jarak kepyar adalah daun menjari 5 sampai 11, warna daun hijau muda sampai hijau tua, dan dapat ditemukan berwarna kemerahan serta mengkilap tepi daun umumnya bergerigi dan ada yang rata, tangkai daun panjang, dengan panjang 17-40 cm. Daun jarak kepyar mengandung senyawa antara lain kaempferol, kaempferol-3-rutinosida, nikotiflorin, kuersetin, isokuersetin, dan rutin. Di samping itu juga mengandung astragalin, reiniutrin, risinin, dan vitamin C (Rumape, 2015).

Adapun taksonomi dari jarak kepyar adalah sebagai berikut:

Kingdom : Plantae

Superdivisi : Spermatophyta Divisi : Magnoliophyta Kelas : Magnoliopsida

Ordo : Euphorbiales

Famili : Euphorbiaceae Genus : Ricinus

Spesies : Ricinus communis L.

Daun Johar

Johar (Senna siamea) merupakan salah satu pohon peneduh dengan bunga berwarna kuning. Secara morfologi, tinggi pohon johar sekitar 5-20 meter dengan batang bulat, lurus, dan pendek. Pola penjarian pada daun menyirip dan mengkilap pada sisi atas dan pada bagian sisi bawah daun berwarna hijau kusam dengan permukaan berambut halus. Panjang daun berkisar 10-35 cm dengan 4-16 pasang anak daun (Hariyati et al., 2019).

Secara umum Rahmita et al. (2019) memaparkan bentuk dan pola daun johar. Daun johar mudah luruh digunakan sebagai penumpu kecil pada bagian tumbuhan. Pola penyusunan yang dihasilkan tersusun spiral, melonjong, pangkal membulat, ujung membulat atau terbelah, pinggiran daun rata, dengan ukuran

daun 3,5 x 1-2 cm. Pola yang penyusunan daun johar akan menghasilkan pola dalam pembuatan ecoprint.

Adapun taksonomi dari pohon johar adalah sebagai berikut :

Kingdom :Plantae

Super Divisi :Spermatophyta

Divisi :Magnoliophyta

Kelas :Magnoliopsida

Ordo :Fabales

Famili :Fabaceae

Genus :Senna

Spesies : Senna siamea

.

METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari 2020 sampai dengan Desember 2020, yaitu persiapan bahan penelitian, pelaksanaan penelitian di laboratorium, pengujian tanin, pembuatan ecoprint dan pengujian kelunturan.

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Teknologi Hasil Hutan, Departemen Teknologi Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan, Universitas Sumatera Utara, Laboratorium Penelitian Farmasi dan Laboratorium Fitokimia Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Sumatera Utara.

Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah serbuk mahoni, dedaun (jati, johar, jarak kepyar), mordan (tawas (Al2(SO4)3), aluminium asetat, tanin oak galls, kulit akasia), air, detergen, kain sutera ukuran 30 × 50 cm2 (kain yang diberikan perlakuan), kain katun ukuran 30 × 50 cm2 (kain sebagai blanket) dan kertas linen ukuran 30 × 50 cm2, larutan pereaksi. Alat yang digunakan adalah colorimeter CS10, oven, timbangan, panci, gunting, kompor, pipa, termometer, kanebo, baskom, plastik, selotip bening, tali rafia, alat-alat gelas dan spektrofotometer UV-Vis.

Prosedur Penelitian Persiapan Bahan

Ekstraksi kulit akasia sebagai bahan mordan

Ekstraksi kulit akasia dilakukan menggunakan aquades, perbandingan bahan dengan air 1:20. Kemudian sampel yang telah dicampur air kemudian dimasukkan ke dalam waterbath selama 40 menit suhu 100°C. Ekstrak disaring untuk memisahkan filtrat dengan residu. Filtrat dipekatkan dengan vacuum rotary evaporator dengan pemanasan pada suhu 60°C, sehingga diperoleh ekstrak tanin pekat, kemudian ekstrak tanin dikeringkan dengan suhu 105°C. Metode ekstraksi ini mengacu pada metode (Mutiar et al., 2019). Ekstrak tanin yang diperoleh ditimbang dan dihitung rendemennya dengan rumus:

Rendemen(%) =Berat ekstrak

Berat sampel× 100% ... (1)

Persiapan warna dasar dari serbuk mahoni

Ekstraksi serbuk mahoni dilakukan yaitu dengan ekstraksi air panas, dengan perbandingan antara serbuk kayu mahoni dengan air adalah 1 : 10. Satu kilogram serbuk mahoni direbus di dalam 10 liter air hingga volume berkurang setengahnya. Kemudian larutan pewarna disaring.

Persiapan kain sutera dan daun

Kain sutera direndam di dalam larutan detergen, kemudian dibilas hingga bersih dan ditiriskan. Untuk daun dicuci dengan air bersih untuk menghilangkan kotoran yang menempel pada daun.

Proses Mordan

Proses mordan dilakukan untuk meningkatkan daya serap warna dari media cetak. Mordan yang digunakan adalah tawas aluminium asetat, tanin akasia, tanin oak galls. Untuk berat tawas dan aluminium asetat yang digunakan yaitu 15% dari berat media dan berat tanin yang digunakan adalah 6% dari berat media dan dilarutkan di dalam 2 liter air.

Proses mordan kain sutera

Proses mordan dilakukan dengan cara sebagai berikut: dipanaskan 2 liter air di dalam panci. Kemudian dimasukkan bahan mordan dengan berat yang telah ditentukan, hingga rata. Kemudian dimasukkan kain sutera dan direbus selama 45 menit dengan api sedang (tidak mendidih). Kemudian dipindahkan ke dalam diaduk ember dan didiamkan selama 12-24 jam. Kemudian ditiriskan hingga air tidak menetes dan dilanjutkan proses ecoprint.

Gambar 1. Proses mordan pada kain Proses mordan kertas linen

Proses mordan dilakuakan dengan cara sebagai berikut: Bahan mordan dengan berat yang telah ditentukan dilarutkan ke dalam 2 liter air. Kemudian

kemudian kertas dimasukkan selama 10 menit ke dalam larutan mordan.

Kemudian ditiriskan hingga kertas dalam keadaan lembab dan dilanjutkan proses ecoprint.

Gambar 2. Proses mordan pada kertas Proses Ecoprint

Ecoprint merupakan pewarnaan alam langsung yang pewarna dapat secara langsung menembus serat selulosa. Teknik ecoprint merupakan suatu proses untuk mentransfer warna dan bentuk ke kain melalui kontak langsung antara kain dan daun (Flint, 2008 dalam Masyitoh dan Ernawati (2019). Adapun proses pembuatan ecoprint sebagai berikut: direndam kain katun ke dalam larutan pewarna dari serbuk mahoni, kain katun yang telah diberi warna disebut kain blanket, kemudian diletakkan plastik dan ditata media (kain sutera atau kertas linen) pada plastik, kemudian disusun daun dengan posisi tulang daun menghadap media. dilapisin media dengan kain blanket, kemudian ditutup dengan plastik, diratakan dan digulung menggunakan pipa kecil, kemudian diikat dan dikukus selama 1 jam. Buka gulungan, kain atau kertas hasil ecoprint dikeringkan.

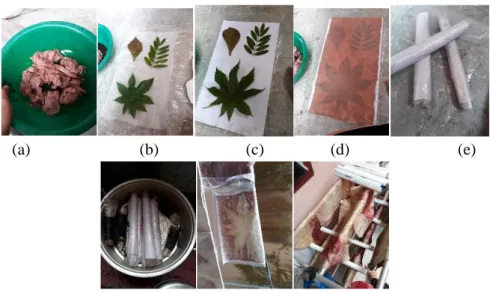

(a) (b) (c) (d) (e)

(f) (g) (h)

Gambar 3. Proses ecoprint, (a) kain blanket yang sudah diberi warna dasar, (b) penataan daun pada kain, (c) penataan daun pada kertas, (d) pelapisan dengan kain

blanket, (e) ecoprint yang digulung, (f) proses pengkukusan ecoprint, (g) pengeringan kertas, (h) pengeringan kain.

Proses Fiksasi pada Kain Sutera

Fiksasi merupakan proses penguncian warna atau penguatan warna setelah proses pewarnaan pada kain sutera. Dalam proses fiksasi bahan yang digunakan adalah larutan tawas. dilarutkan 2 sendok makan (29 g) tawas ke dalam 2 liter air kemudian diaduk hingga tawas larut. Kain yang telah diecoprint dimasukkan ke dalam larutan dan dibiarkan selama 5 menit. Kemudian kain diangkat dan diangin-anginkan tanpa diperas.

Pengujian

Skrining Fitokimia

Skrining fotokimia dilakukan terhadap simplisia kulit kayu akasia meliputi pemeriksaan senyawa alkaloid, glikosida, saponin, flavonoid, tanin, dan triterpenoid/steroid.

Pemeriksaan alkaloid

Sampel ditimbang sebanyak 0,5 g ditambahkan asam klorida 2 N dan 9 ml aquades, dipanaskan selama 2 menit di atas penangas air, didinginkan dan disaring. Filtrat yang diperoleh dipakai untuk percobaan berikutnya:

a. Diambil 0,5 ml filtrat, lalu ditambahkan 2 tetes pereaksi Meyer, akan terbentuk endapan berwarna putih/kuning

b. Diambil 0,5 ml filtrat ,lalu ditambahkan dengan 2 tetes pereaksi Bouchardat, akan terbentuk endapan cokelat sampai kehitaman

c. Diambil 0,5 ml filtrat, lalu ditambahkan 2 tetes pereaksi Dragendorff, akan terbentuk endapan berwarna cokelat atau Jingga cokelat.

Alkaloid positif jika terbentuk endapan atau keruhan paling sedikit dua dari tiga percobaan di atas(Depkes RI, 1995).

Pemeriksaan glikosida

Sebanyak 3 g sampel ditimbang, diekstrak dengan 30 ml campuran dari 7 bagian etanol 95% dan 3 bagian akuades, ditambahkan HCl 2 N hingga pH 2, direfluks selama 10 menit, dinginkan, dan disaring. Sebanyak 20 ml filtrat ditambahkan 25 ml aquades dan 25 timbal (II) asetat 0,4 M. Filtrat diekstraksi dengan 20 ml campuran kloroform dan isopropanol (3:2) dan dilakukan

pengulangan sebanyak 3 kali. Dikumpulkan sari air dan diuapkan pada suhu yang tidak lebih dari 50°C, sisanya dilarutkan dalam 2 ml metanol, larutan ini digunakan untuk percobaan berikutnya: larutan sisa dimasukkan ke dalam tabung reaksi, diuapkan di atas pemanas air, sisanya ditambahkan 2 ml air dan 5 tetes pereaksi Molisch kemudian ditambah 2 ml asam sulfat pekat melalui dinding tabung, jika terbentuk cincin ungu menunjukkan adanya gula (Depkes RI, 1995).

Pemeriksaan saponin

Ditimbang sampel sebanyak 0,5 g dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi, di tambakan 10 ml air panas dan disaring. Filtrat yang diperoleh dimasukkan ke dalam tabung reaksi, dikocok kuat selama 10 detik, jika terbentuk buih dengan tinggi buih 1-10 cm yang stabil pada tabung reaksi tidak kurang dari 10 menit 54 serta dengan penambahan beberapa tetes asam klorida 2 N buih tidak hilang menunjukkan adanya saponin(Depkes RI, 1995)

Pemeriksaan flavonoid

Ditimbang sampel sebanyak 10 g ditambahkan 10 ml air panas, dididihkan selama 5 menit kemudian disaring, sebanyak 5 ml filtrat diambil dan ditambahkan 0,1 g serbuk magnesium, 1 ml asam klorida pekat dan 2 ml amil alkohol, dikocok dan dibiarkan hingga memisah. Jika terdapat warna merah,atau kuning, atau jingga pada lapisan amil alkohol maka sampel dinyatakan mengandung flavonoid (Farnsworth, 1996).

Pemeriksaan tanin

Ditimbang sampel sebanyak 0,5 g, diekstrak dengan 10 ml aquades selama 15 menit dan disaring. Filtrat yang diperoleh diencerkan dengan aquades sampai tidak berwarna. Diambil sebanyak 2 ml larutan dan ditambahkan 1-2 tetes pereaksi besi (III) klorida 10%. Jika terbentuk warna biru atau hijau kehitaman menunjukkan adanya tanin(Farnsworth, 1996)

Pemeriksaan Triterpenoid/Steroid

Ditimbang sampel sebanyak 1 g, direndam dengan 20 ml n-heksana selama 2 jam kemudian disaring. Filtrat yang diperoleh diuapkan dalam cawan penguap. Sisanya ditambahkan pereaksi Liebermann-Burchard (LB), jika muncul

warna merahungu atau hijau biru menunjukkan adanya triterpenoid/steroid (Harborne, 1984)

Penetapan Kadar Tanin Kulit Akasia secara Spektrofotometri Penentuan panjang gelombang maksimum

Ditimbang asam galat sebanyak 10 mg. Dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml, ditambahkan aquades sampai garis batas. Larutan dipipet sejumlah tertentu ke dalam labu ukur 10 ml, ditambahkan 1 ml reagen folin-ciocalteu dikocok dan dibiarkan selama 5 menit kemudian ditambahkan 2 ml Na2CO3 15%

dikocok hingga homogen. Kemudian ditambahkan aquades sampai tanda batas dan didiamkan selama 90 menit. Selanjutnya diukur pada panjang gelombang 400 sampai 800 nm.

Pembuatan kurva kalibrasi asam galat

Larutan induk asam galat kemudian dipipet sebanyak 0,1 ml, 0,2 ml, 0,3 ml, 0,4 ml dan 0,5 ml kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 10 ml (untuk mendapatkan konsentrasi 10 ppm, 20 ppm, 30 ppm, 40 ppm dan 50 ppm).

Kemudian ke dalam masing-masing labu ukur ditambahkan 1 ml reagen folin- ciocalteu dikocok dan dibiarkan selama 5 menit kemudian ditambahkan 2 ml Na2CO3 15% dikocok hingga homogen. Kemudian ditambahkan aquades sampai tanda batas dan didiamkan selama 90 menit. Kemudian diukur absorbansi pada panjang gelombang maksimum.

Penetapan kadar tanin total

Sebanyak 50 mg ekstrak kulit akasia dimasukkan ke dalam labu ukur 50 ml. Ditambahkan aquades sampai dengan tanda batas. Larutan ekstrak yang diperoleh dipipet sejumlah tertentu ke dalam labu ukur 10 ml dan ditambahkan 1 ml reagen folin-ciocalteu dikocok dan dibiarkan selama 5 menit kemudian ditambahkan 2 ml Na2CO3 15% dikocok hingga homogen. Kemudian ditambahkan aquades sampai tanda batas dan didiamkan selama 90 menit.

Absorbansi diukur pada panjang gelombang maksimum. Dilakukan pengulang sebanyak 3 kali. Kadar tanin dihitung equivalen dengan asam galat.

Nilai Retensi Zat Warna

Pengukuran retensi zat warna dilakukan untuk mengukur banyaknya zat warna yang diserap oleh media. Nilai retensi zat warna dapat dihitung dengan rumus :

R=W1-W0

W0 × 100% ... (2)

Keterangan:

R = Retensi (g/cm3) W0 = Berat awal media (g) W1 = Berat akhir media (g)

Nilai Perbedaan Warna

Nilai perbedaan warna diukur dengan menggunakan colorimeter CS-10 kemudian menggunakan program Colorimeter 2008 yang akan menghasilkan nilai L*, a* dan b*(Muflihati et al., 2014). Untuk memperoleh nilai perbedaan warna , dilakukan menggunakan nilai L*, a* dan b* pada ruang warna CIELab dengan rumus :

∆E=√(L*)2+(a*)2+(b*)2 ... (3)

Keterangan:

∆E = Perbedaan Warna

∆L* = Perbedaan kecerahan = L*akhir – L*awal

∆a* = Perbedaan merah atau hijau = a*akhir – a*awal

∆b* = Perbedaan kuning atau biru = b*akhir – b*awal

Tabel 1. Pengaruh perbedaan nilai ∆E

Perbedaan warna Pengaruh

<0,2 Tidak terlihat

0,2-1,0 Sangat kecil

1,0-3,0 Kecil

3,0-6,0 Sedang

>6 Besar

(sumber: Hunter Lab, 2008)

Pengujian Kelunturan Warna

1. Ketahanan terhadap pencucian dengan larutan sabun (SNI 105-C06-2010).

Pencucian dilakukan dengan larutan sabun yang mengandung 5gr detergen/liter aquades. Pengujian dilakukan dengan suhu 40°C selama 45 menit. Sampel kemudian dikeringudarakan dan diukur perubahan warna dengan metode CIELab.

2. Ketahanan terhadap Penyetrikaan (SNI 105-X11-2010).

Pengujian dilakukan dengan cara menyetrika kain pada pola warna. Setiap pola warna disetrika selama 15 detik. Dengan suhu 121°C - 135°C. Setelah proses penyetrikaan diukur perubahan warna dengan metode CIELab.

3. Ketahanan terhadap sinar terang hari (SNI 105-B01-2010).

Pengujian dilakukan dengan cara menjemur kain contoh uji pada sinar matahari langsung yaitu pada pukul 9.00-15.00 WIB. Setelah proses penjemuran diukur perubahan warna dengan metode CIELab.

Analisis Data

Analisis data menggunakan metode statistika rancangan acak lengkap (RAL) Non Faktorial .Adapun perlakuan yang digunakan terdapat 5 taraf perlakuan, yaitu kontrol (tidak memakai mordan), mordan tawas, mordan alumunium asetat,mordan tanin oak gall, mordan tanin akasia, setiap taraf perlakuan dilakukan pengulangan sebanyak tiga kali. Data hasil penelitian diolah menggunakan program SPSS. Apabila diperoleh hasilnya berbeda nyata maka dilakukan uji lanjutan Duncan. Model linier yang digunakan adalah:

Y

ij=μ+τ

i+ε

ij...

(4) Keterangan:Yij : Nilai pengamatan pada mordan yang digunakan ke-i, ulangan ke-j.

µ : Rataan umum.

Ʈi : Pengaruh aditif perlakuan jenis mordan ke-i.

εij : Pengaruh acak dari jenis mordan yang digunakan ke-i, ulangan ke-j.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Skrining fitokimia

Skrining fitokimia dilakukan untuk menilai golongan senyawa kimia yang terdapat pada serbuk kulit kayu akasia (A. mangium). Hasil skrining fitokimia dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil skrining fitokimia

Sampel Senyawa kimia

Saponin Tanin Triterpen/steroid Glikosida flavonoid Alkaloid

Akasia + + + + + +

Keterangan:

(+) positif = mengandung senyawa golongan (-) negatif = mengandung senyawa golongan

Hasil tersebut menunjukkan kulit kayu akasia (A. mangium) mengandung senyawa metabolit sekunder yaitu senyawa saponin, tanin, triterpen/steroid, glikosida, flavonoid, dan alkaloid. Senyawa yang diperoleh dari hasil pengujian sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang diperoleh oleh Setyningrum et al.

(2017) . Menurut Wijaya et al. (2011) struktur dari tanin dengan ikatan rangkap dua yang terkonjugasi pada polifenol sebagai kromofor (pengemban warna) dan dengan adanya gugus (OH-) sebagai auksokrom (pengikat warna). Gugus (OH-) inilah yang dapat membantu kain untuk berikatan dengan zat warna alam.

Ekstraksi Kulit Kayu Akasia

Ekstrak yang diperoleh dari proses ekstraksi menggunakan waterbath dihitung sebagai rendemen, yaitu perbandingan antara hasil ekstrak dan bahan yang digunakan. Rendemen rata-rata yang diperoleh dari 10 gram kulit kayu akasia menggunakan pelarut air yaitu 22,47% (Tabel 3). Pelarut air digunakan karena tanin merupakan senyawa polar yang dapat larut dalam air. Pada penelitian (Mutiar et al., 2019) pelarut yang digunakan untuk melarutkan tanin adalah air.

Tabel 3 . Rendemen ekstrak kulit kayu akasia ulangan berat serbuk

(g)

berat ekstrak (g)

Rendemen (%)

1 10 2,17 21,7

2 10 2,26 22,6

3 10 2,31 23,1

Rata-rata 10 2,25 22,47

Kadar Tanin

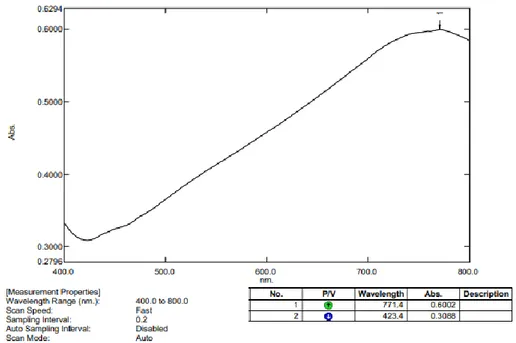

Kurva absorbasi dan Panjang gelombang maksimal asam galat

Panjang gelombang maksimum dapat dilihat pada Gambar 1. Pengukuran ini diperoleh dari larutan asam galat 1000 ppm yang diukur menggunakan spektrofotometer UV-Visibel. Hasil pengukuran yang diperoleh serapan maksimum sebesar 0,6002 pada panjang gelombang 771,4 nm.

Gambar.4 Kurva absorbansi panjang gelombang maksimal Kurva standar asam galat

Pengukuran kurva standar asam galat dilakukan untuk mengevaluasi korelasi antara konsentrasi asam galat dengan absorbansinya. Tabel 4.

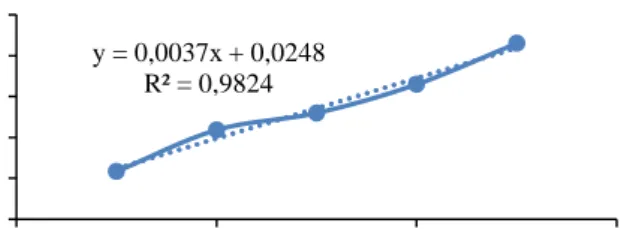

menunjukkan konsentrasi asam galat dengan absorbansi yang diperoleh. Gambar 2. Menunjukkan persamaan regresi dari konsentrasi asam galat dengan absorbansinya, dimana di peroleh persamaan Y=0,0037X+0,0248 dengan nilai R2= 0.9824 menunjukkan persamaan tersebut linier.

Tabel 4. Data kurva kalibrasi

konsentrasi absorbansi

0 0,0584

20 0,1092

30 0,1299

40 0,1649

50 0,2151

Gambar 5. Kurva kalibrasi asam galat Kadar tanin total

Hasil pengukuran kadar tanin yang diperoleh dapat dilihat pada Tabel 5.

Pada pengukuran tersebut rata-rata dari kadar tanin yang diperoleh adalah sebesar 19,61%. di mana hasil dari pengukuran kadar tanin ini tidak berbeda jauh dengan hasil yang diperoleh oleh Subyakto et al. (2005) yaitu sebesar 23,06%. Menurut Lestari et al. (2020) semakin tinggi kandungan tanin, maka ketuaan dari warna yang dihasilkan akan meningkat. Hal ini disebabkan zat tanin yang masuk ke dalam serat dan berikatan dengan serat semakin banyak. Tanin juga dapat memberikan warna cokelat pada media yang digunakan.

Tabel 5. Kadar tanin akasia

Sampel Ulangan Berat sampel

(mg) Absorbansi Kadar(%) Akasia

1 50,2 0,757 19,710

2 50,4 0,756 19,610

3 50,5 0,754 19,510

Rata-rata 50,367 0,757 19,610

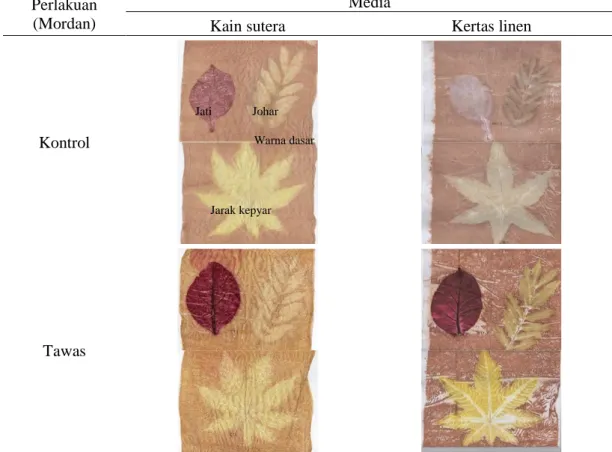

Hasil Ecoprint

Hasil ecoprint pada kain dan kertas dapat dilihat pada Tabel 6. Dari hasil pengamatan secara visual yang dilakukan dapat dijelaskan bahwa ecoprint pada kain sutera dan kertas linen, menghasilkan warna cokelat pada warna dasar kain, dan pola dari daun tercetak dengan jelas. Daun jati menghasilkan pola daun berwarna merah muda sampai ungu. Daun johar dan jarak kepyar menghasilkan pola daun berwarna kuning. Pola daun yang dihasilkan pada kain sutera lebih jelas dibandingkan dengan pola daun pada kertas linen.

Hasil pada kain sutera dengan mordan tawas pola warna daun dan warna dasar yang tercetak lebih jelas dan tajam dibandingkan kain dengan mordan yang lainnya. Hasil ecoprint pada perlakuan mordan aluminium asetat dan tanin oak

y = 0,0037x + 0,0248 R² = 0,9824

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25

0 20 40 60

Absorbansi

Konsentrasi

galls warna yang dihasilkan terlihat lebih buram. Hasil ecoprint pada perlakuan kontrol dan tanin akasia warna yang dihasilkan lebih gelap.

Hasil pada kertas linen dengan mordan tawas pola warna daun dan warna dasar yang tercetak lebih jelas dan tajam dibandingkan kertas dengan mordan yang lainnya. Hasil ecoprint pada perlakuan kontrol, aluminium asetat, tanin oak galls dan tanin akasia warna yang dihasilkan terlihat lebih buram.

Jadi secara visual ecoprint pada kain sutera dan kertas linen hasilnya bagus. Hasil ecoprint pada kain sutera lebih jelas dibandingkan dengan kertas linen. Menurut Ristiani dan Sulistyaningsih (2020) sifat higroskopis dengan kekuatan tarik dan daya serap yang baik dari media yang digunakan dalam ecoprint merupakan faktor utama dalam pewarma alam, karena dapat membantu dalam penyerapan zat warna. Hasil ecoprint dengan menggunakan mordan tawas berdasarkan pengamatan visual menghasilkan pola dan warna yang lebih jelas dibandingkan dengan mordan lainnya baik pada kain sutera dan kertas linen.

Tabel 6. Hasil ecoprint pada kain dan kertas Perlakuan

(Mordan)

Media

Kain sutera Kertas linen

Kontrol

Tawas

Jati Johar

Jarak kepyar Warna dasar

Lanjutan Tabel 6.

Perlakuan (Mordan)

Media

Kain sutera Kertas linen

Aluminiun Asetat

Tanin Oak galls

Tanin Akasia

Retensi Zat Warna

Retensi zat warna merupakan jumlah dari zat warna yang masuk ke dalam media ecoprint (kain sutera/kertas linen). Nilai dari retensi zat warna dapat dilihat pada Lampiran 3. Berdasarkan hasil dari pengujian retensi warna pada kain lebih tinggi di bandingkan dengan kertas, di mana retensi warna kain berkisar antara 4,27-10,54% dan untuk kertas berkisar antara 0,98-2,70%. Kemampuan dari setiap media untuk menyerap zat dapat berbeda karena pengaruh dari gugus OH- yang ada pada media yang digunakan (Manurung, 2012).

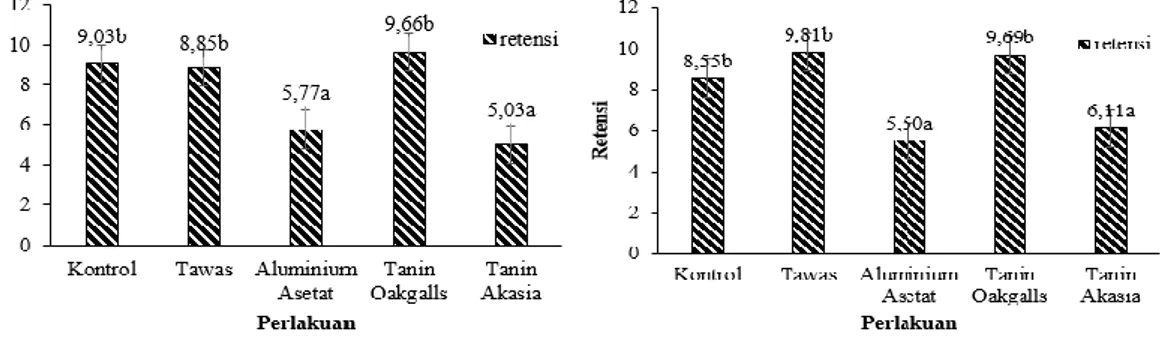

Nilai rata-rata retensi zat warna pada kain dapat dilihat pada Gambar 3a.

(untuk uji luntur cuci) dan Gambar 3b. (untuk uji luntur penyetrikaan). Rata-rata retensi tertinggi dari perlakuan mordan tawas (untuk uji luntur penyetrikaan) dengan nilai 9,66% dan mordan tanin oak galls (untuk uji luntur cuci) dengan nilai 9,81%. Rata-rata retensi terendah dari perlakuan mordan tanin akasia dengan nilai 5,03% (uji luntur cuci) dan 5,17% (uji luntur penyetrikaan). Berdasarkan hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa perbedaan jenis mordan yang digunakan berpengaruh nyata terhadap retensi zat warna pada kain. Hasil uji lanjutan duncan memperlihatkan bahwa mordan tawas menghasilkan retensi zat warna tertinggi dan tidak berbeda nyata dengan kontrol dan tawas, tetapi berbeda nyata dengan aluminium asetat dan tanin akasia.

(a) (b)

Gambar 4. Retensi zat warna pada kain sutera, (a) kain untuk uji luntur cuci dan (b) kain untuk uji luntur penyetrikaan.

Retensi zat warna pada kertas dapat dilihat pada Gambar 4. Di mana dari hasil pengujian rata-rata retensi tertinggi diperoleh dengan perlakuan mordan tanin akasia dengan nilai 2,63% dan nilai rata-rata retensi terendah dengan perlakuan mordan aluminium asetat sebesar 1,31%. Berdasarkan hasil analisis sidik ragam perbedaan jenis mordan yang digunakan pada proses ecoprint berpengaruh nyata terhadap nilai retensi zat warna pada kertas. Hasil uji lanjutan duncan memperlihatkan nilai retensi tertinggi pada mordan tanin akasia dan berbeda nyata terhadap kontrol, mordan tawas, aluminium asetat, tanin oak galls.

Gambar 4. Retensi zat warna pada kertas linen

Perbedaan Visual Ecoprint setelah Dilakukan Uji Luntur Tabel 7. Perbedaan visual ecoprint sebelum dan sesudah uji luntur Perlakuan

(mordan)

Uji luntur pencucian (kain) Uji luntur penyetrikaan (kain) Uji luntur penjemuran (kertas)

Awal Akhir Awal Akhir Awal Akhir

Kontrol

Tawas

Lanjutan tabel 7.

Perlakuan (mordan)

Uji luntur pencucian (kain) Uji luntur penyetrikaan (kain) Uji luntur penjemuran (kertas)

Awal Akhir Awal

Aluminium Asetat

Tanin Oak galls

Tanin Akasia

Berdasarkan Tabel 7, dilakukan pengamatan secara visual terhadap pola warna daun dan warna dasar kain sebelum dan sesudah uji luntur. Pada uji luntur pencucian, pola warna daun jarak kepyar memiliki perbedaan warna yang terlihat jelas pada setiap perlakuan mordan, hal ini juga sesuai dengan nilai rata-rata perbedaan warna (∆E) yang diperoleh pada pola warna daun jarak kepyar pada uji luntur pencucian yaitu berkisar 6,22 - 12,51 (pengaruh besar). Sementara pada pengamatan terhadap pola warna daun jati, johar dan warna dasar perbedaan setelah dilakukan pencucian terlihat kecil.

Pada uji luntur penyetrikaan kain dan uji luntur penjemuran kertas, berdasarkan pengamatan secara visual sebelum dan sesudah dilakukan uji luntur, perbedaan pada pola warna daun dan warna dasar pada ecoprint yang diamati terlihat kecil. Hal ini juga sesuai dengan nilai perbedaan warna (∆E) rata-rata yang diperoleh yaitu 0,97 – 4,26 (pengaruh kecil - sedang).

Nilai Perbedaan warna (∆E)

Nilai perbedaan warna (∆E) merupakan perbandingan antara nilai L*,a*,b*

warna ecoprint awal dengan nilai L*,a*,b* warna setelah dilakuan pengujian kelunturan. Nilai ∆E dicari untuk menentukan pengaruh dari uji luntur terhadap warna ecoprint. Semakin tinggi nilai dari ∆E maka warna setelah pengujian semakin berbeda dari warna awal. Nilai dari L, a, b dan ∆E dapat dilihat pada Lampiran 4.

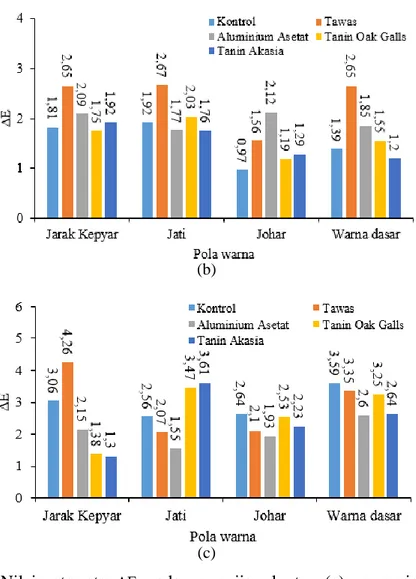

Hasil pengujian luntur warna kain terhadap pencucian dapat dilihat pada Gambar 5(a). Nilai rata-rata perbedaan warna tertinggi pada pola daun jarak kepyar kontrol sebesar 12,51 dan yang paling rendah pada warna dasar perlakuan tanin akasia sebesar 2,07. Berdasarkan analisis sidik ragam pada pola warna daun jarak kepyar, daun jati, johar dan warna dasar pengaruh dari perbedaan mordan yang digunakan tidak berbeda nyata terhadap nilai ∆E yang dihasilkan.

Hasil pengujian luntur warna kain terhadap penyetrikaan dapat dilihat pada Gambar 5(b). Hasil pengujian menunjukkan rata-rata perubahan warna tertinggi pada pola daun jati dengan mordan tawas sebesar 2,67 dan yang paling rendah pada pola daun johar kontrol sebesar 0,97. Hasil dari analisis sidik ragam pada pola warna jarak kepyar, jati, johar dan warna dasar pengaruh dari perbedaan mordan yang digunakan tidak berbeda nyata terhadap nilai ∆E yang dihasilkan.

Hasil pengujian luntur warna kertas terhadap penjemuran di bawah sinar matahari dapat dilihat pada Gambar 5(c). Nilai rata-rata perbedaan warna tertinggi pada pola daun jati perlakuan kontrol sebesar 4,26 dan yang paling rendah pada pola daun jarak kepyar perlakuan tanin akasia sebesar 1,3. Berdasarkan analisis sidik ragam pada pola warna jarak kepyar dan jati pengaruh dari perbedaan mordan yang digunakan berbeda nyata terhadap nilai ∆E yang dihasilkan.

Sementara pola daun johar dan warna dasar pengaruh dari perbedaan mordan tidak berpengaruh nyata terhadap nilai ∆E yang dihasilkan.

Pada Gambar 5 dapat dilihat ∆E pengujian kelunturan warna kain terhadap pencucian, penyetrikaan dan terhadap penjemuran kertas dengan menggunakan mordan tanin akasia menghasilkan pengaruh yang kecil (∆E = 1 sampai 3).

Kecuali pada pola daun jarak kepyar dan pola daun jati pada pengujian kelunturan pencucian, nilai perbedaan warna yang diperoleh untuk pola daun jarak kepyar yaitu 10,14 (besar) dan untuk pola daun jati 4,49 (sedang). Perbedaan kelunturan ini mungkin diakibatkan oleh kemampuan dari kain untuk menyerap warna yang berbeda (Ristiani dan Sulistyaningsih, 2020). Nilai perbedaan warna yang diperoleh menunjukkan ecoprint dengan pemordanan tanin akasia mempunyai ketahanan luntur warna yang baik, sehingga layak digunakan untuk bahan mordan pada proses ecoprint.

(a)

(b)

(c)

Gambar 5. Nilai rata-rata ∆E pada pengujian luntur (a) pencucian kain, (b) penyetrikaan kain, (c) penjemuran kertas

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Retensi zat warna pada kain sutera tertinggi pada ecoprint dengan menggunakan mordan tawas dan tidak berbeda nyata dengan kontrol dan mordan tanin oak galls, dan berbeda nyata dengan mordan tanin akasia dan aluminium asetat. Retensi zat warna pada kertas linen tertinggi pada ecoprint dengan menggunakan mordan tanin akasia dan berbeda nyata dengan mordan tanin oak galls, tawas, kontrol dan aluminium asetat.

2. Nilai perbedaan warna (∆E) terhadap pencucian kain tidak berpengaruh terhadap mordan yang digunakan. Nilai rata-rata terendah pada ecoprint dengan pola daun jarak kepyar yaitu mordan tanin oak galls, pola daun jati yaitu mordan tawas, pola daun johar yaitu kontrol dan warna dasar yaitu mordan tanin akasia. Nilai perbedaan warna (∆E) terhadap penyetrikaan kain tidak berpengaruh terhadap mordan yang digunakan. Nilai rata-rata terendah pada ecoprint dengan pola daun jarak kepyar yaitu mordan tanin oak galls, pola daun jati yaitu mordan tanin akasia, pola daun johar yaitu kontrol dan warna dasar yaitu mordan tanin akasia. Nilai perbedaan warna (∆E) terhadap penjemuran kertas berpengaruh nyata pada pola daun jarak kepyar dan daun jati terhadap mordan yg digunakan dan tidak berpengaruh pada pola johar dan warna dasar terhadap mordan yang digunakan. Nilai rata-rata terendah pada ecoprint dengan pola daun jarak kepyar yaitu mordan tanin akasia, pola daun jati yaitu mordan aluminium asetat, pola daun johar yaitu tawas dan warna dasar yaitu mordan aluminium asetat.

3. Berdasarkan nilai retensi dan nilai perbedaan warna (∆E) yang diperoleh pada ecoprint dengan menggunakan mordan (∆E) tanin akasia memiliki potensi sebagai mordan dalam pembuatan ecoprint

Saran

Disarankan untuk peneliti selanjutnya agar dilakukan pengujian lanjutan terhadap konsentrasi tanin akasia yang efektif untuk mordan ecoprint.

DAFTAR PUSTAKA

Abfidah R. 2014. Ekstraksi dan Uji Stabilitas Antosianin dari Daun Jati Muda (Tectona grandis Lf). Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Baharuddin A., Aisyah A., Saokani J. dan Risnah I. A. 2015. Karakterisasi Zat Warna Daun Jati (Tectona Grandis) Fraksi Metanol: N-Heksana sebagai Photosensitizer pada Dye Sensitized Solar Cell. Chimica et Natura Acta, 3.

Choiriyah.2008. Perbandingan Kualitas Pewarnaan Kain Sutera Menggunakan Ekstrak Kayu Secang dengan Mordan Kapur Sirih.(Skripsi Universitas Negeri Semarang).

Depkes RI. 1995. Farmakope Indonesia. Edisi Keempat. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Halaman 29-31, 33, 649, 748.

Failisnur, F. dan Sofyan, S. 2014. Sifat Tahan Luntur dan Intensitas Warna Kain Sutera Dengan Pewarna Alam Gambir (Uncaria gambir Roxb) pada Kondisi Pencelupan dan Jenis Fiksator yang Berbeda. Jurnal Litbang Industri, 4, 1-8.

Farnsworth, N. R. 1996. Biological and Phytochemical Screening of Plants.

Journal of Pharmaceutical Sciences. 55(3). Hal. 263.

Haffida A. A. N. dan Rahardhian F. D. 2017. Ekstraksi Zat Tanin Dari Bahan Alami Dengan Metode Steam Extraction. Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Harborne, J. B. 1984. Phytochemical Methods. Second Edition. Penerjemah:

Padmawinata, K dan Soediro, I. (1987). Metode Fitokimia : Penuntun Cara Modern Menganalisa Tumbuhan. Edisi keempat. 2006. Terbitan Kedua.

Bandung: Penerbit ITB. Hal. 147, 259.

Hariyati H., Zulmaidar M. Z. dan Hasanah, R. 2019. Keanekaragaman Jenis Tumbuhan Spermatophyta Family Fabaceae di Pegunungan Deudap Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besar. Prosiding Biotik, 5.

Hasfita F. 2011. Pengembangan Limbah Daun Akasia (Acacia mangium Wild) sebagai Sorben untuk Aplikasi Pengolahan Limbah. Tesis Teknik Lingkungan. Program Studi Teknik Lingkungan ITB.

Hasfita F. J. J. T. K. U. 2017. Study pembuatan biosorben dari limbah daun akasia mangium (Acacia mangium Wild) untuk aplikasi penyisihan logam. 1, 36- 48.

Hidayah N. 2016. Pemanfaatan senyawa metabolit sekunder tanaman (tanin dan saponin) dalam mengurangi emisi metan ternak ruminansia. Jurnal Sain Peternakan Indonesia, 11, 89-98.

Himalaya D. 2017. Pengaruh Pemberian Ekstrak Biji Manjakani (Quercus infectoria Gall) Terhadap Bakteri Vaginosis dan Candida Penyebab Keputihan (Leukorrhea). Journal of Midwifery, 5(1), 38-44.

Irianingsih N. 2018. Yuk Membuat Ecoprint Motif Kain dari Daun dan Bunga.

Jakarta: Gramedia.

Istriningsih E. dan Pramiastuti O. 2014. Penggunaan Kombinasi Ekstrak Kayu Secang Dan Serbuk Gergajian Kayu Mahoni Sebagai Pewarna Rambut Pirang Dalam Sediaan Gel. Bhamada: Jurnal Ilmu dan Teknologi Kesehatan (E-Journal), 5, 7-7.

Juniar saraswati T. dan Sulandjari S. 2018. Perbedaan Hasil Rok Pias Ecoprint Daun Jati (Tectona grandis) Menggunakan Jenis dan Massa Mordan Tawas dan Cuka. Jurnal Tata Busana, 7.

Kembaren R., Putriliniar S., Maulana N., Yulianto K., Ikono r., Rochman N. T.

dan Mardliyati, E. 2014. Ekstraksi dan Karakterisasi Serbuk Nano Pigmen dari Daun Tanaman Jati (Tectona grandis linn. F). Jurnal Kimia dan Kemasan, 36.

Koswara S. 2009. Pewarna Alami Produksi dan Penggunaannya. Ebook Pangan.

Lestari D. W., Atika V., Satria Y., Fitriani A., dan Susanto T. 2020. Aplikasi Mordan Tanin pada Pewarnaan Kain Batik Katun Menggunakan Warna Alam Tingi (Ceriops tagal). Jurnal Rekayasa Proses, 14(2), 128-136.

Kurniawati A. 2016.Zat Pewarna Alami Tekstil dari Daun Jati. Tahun XVII, Nomor 1, Februari 2016, 57.

Mahmudah R. 2013. Pengaruh Jenis Mordan Terhadap Hasil Pewarnaan Alami Ranting Pohon Mangga Untuk Pewarnaan Batik Pada Rok. Jurnal Tata Busana, 2(1).

Manos P. S., Zhou Z. K., & Cannon C. H. 2001. Systematics of Fagaceae:

phylogenetic tests of reproductive trait evolution. International Journal of Plant Sciences, 162(6), 1361-1379.

Manurung, M. 2012. Aplikasi kulit buah manggis (Garcinia mangostana L.) sebagai pewarna alami pada kain katun secara pre-mordanting. Jurnal Kimia (Journal of Chemistry).

Martani E., Margino S. dan Nurnawati E. 2011. Isolasi Dan Karakterisasi Jamur Pendegradasi Zat Pewarna Tekstil (Isolation and Characterization of Dye- degrading Fungi). Junrnal Manusia dan Lingkungan, 18, 127-136.

Masyitoh F. dan Ernawati E. Pengaruh Mordan Tawas dan Cuka Terhadap Hasil Pewarnaan Ecoprint Bahan Katun Menggunakan Daun Jati (Tectona grandis). Gorga Jurnal Seni Rupa, 8, 387-391.

Muflihati N. D., Rahayu I. dan Syafii W. 2014. Perubahan Warna Kayu Jabon Terwarnai Ekstrak Kulit Kayu Samak (Syzygium inophyllum). Jurnal Ilmu dan Teknologi Kayu Tropis, 12, 11-19.

Mutiar S., Kasim A., Emriadi E. dan Asben, A. 2019. Studi awal tanin dari kulit kayu Acacia auriculiformis A. Cunn. ex Benth. dari hutan tanaman industri untuk bahan penyamak kulit. Majalah Kulit, Karet, dan Plastik, 34, 41-48.

Pandiangan F. 2017. Ekstraksi tanin dari kulit kayu akasia dengan menggunakan microwave: Pengaruh daya microwave, waktu ekstraksi dan jenis pelarut.

Jurnal Teknik Kimia USU, 6, 52-57.

Patra A. K. dan Saxena J. 2010. A new perspective on the use of plant secondary metabolites to inhibit methanogenesis in the rumen. Phytochemistry, 71, 1198-1222.

Rachmawati O., Sugita P. dan Santoso A. 2018. Sintesis perekat tanin resorsinol formaldehida dari ekstrak kulit pohon mangium untuk peningkatan kualitas batang sawit. Jurnal Penelitian Hasil Hutan, 36, 33-46.

Rahmita R., Ramadanil R. dan Iqbal M. 2019. Jenis-Jenis Tumbuhan Suku Fabaceae, Subfamili Caesalpinioideae Di Areal Kampus Universitas Tadulako, Palu. Natural Science: Journal of Science and Technology, 8, 127—133-127—133.

Ramires E. C. dan Frollini E. 2012. Tannin–phenolic resins: synthesis, characterization, and application as matrix in biobased composites reinforced with sisal fibers. Composites Part B: Engineering, 43, 2851- 2860.

Ristiani S. dan Sulistyaningsih T. Ecoprint Dyed Blanket Dengan Pewarna Alami Tingi (Ceriops tagal) Pada Variasi Pre-Mordan Dan Jenis Kain. Prosiding Seminar Nasional Industri Kerajinan dan Batik, 2020. B03-B03.

Rumape O. 2015. Isolasi dan Identifikasi Senyawa Antifeedant Pada Daun Jarak Kepyar (Ricinus communis L) Terhadap Serangga (Epilachna varivestis).

Disertasi Doktor (DP2M), 2.

Salsabila B. dan Ramadhan M. S. 2018. Eksplorasi Teknik Ecoprint Dengan Menggunakan Kain Linen Untuk Produk Fashion. eProceedings of Art dan Design, 5.

Saptutyningsih E. dan Wardani D. T. K. 2019. Pemanfaatan Bahan Alami untuk Pengembangan Produk Ecoprint di Dukuh Iv Cerme, Panjatan, Kabupaten Kulonprogo. Warta LPM, 21, 18-26.

Setyningrum E. D., Kartika R. dan Simanjuntak P. Uji Skrining Fitokimia dan Uji Aktivitas Antioksidan dari Ekstrak Daun Akasia (Acacia auriculiformkis Benth.). Prosiding Seminar Kimia, 2017. 94-96.

Siregar A. H. 2017. Pembuatan Zat Warna Alam dari Tumbuhan Berasal dari Daun. Bina Teknika, 12, 103-110.

Soenardjo N. dan Supriyantini E. 2017. Analisis Kadar Tanin Dalam Buah Mangrove Avicennia marina Dengan Perebusan Dan Lama Perendaman Air Yang Berbeda. Jurnal Kelautan Tropis, 20, 90-95.

Subyakto S., Suryanegara L., GOPAR, M. dan Prasetyo K. W. 2005. Pemanfaatan Kulit Kayu Akasia (Acacia mangium Willd) untuk Papan Partikel dengan Kadar Fenol Formaldehida Rendah Utilization of Acacia (Acacia mangium Willd) Bark for Particleboard with Low Phenol Formaldehyde Content. Jurnal Ilmu dan Teknologi Kayu Tropis, 3, 64-67.

Sulistiawati E. dan Swastika P. 2017. Ekstraksi Zat Warna Alami dari Daun Jati Muda (Tectona grandis) dan Kayu Secang (Caesalpinia sappan) dengan Metode Ultrasound Assisted Extraction untuk Aplikasi Produk Tekstil.

Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Suseno N., Adiarto T., Dalton A. dan Tendean, P. Ekstraksi tanin dari kulit kayu pinus sebagai bahan perekat briket. Seminar Rekayasan Teknik Kimia dan Teknologi Proses., 2014. UNDIP, Semarang.

Ummah M. K. 2010. Ekstraksi dan pengujian aktivitas antibakteri senyawa tanin pada daun belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi L.)(Kajian variasi pelarut).

UIN Malang.

Wijaya A., Fazrin A.F., Nurul D.A., Susilo F.A., dan Ameliya S. 2011. Zat Warna Alam dalam Daun Asam Jawa (Tamarindus indica L.) sebagai Pewarna Alam pada Bahan Tekstil. Skripsi. Sekolah tinggi teknologi tekstil Bandung