PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN SEARCH, SOLVE, CREATE,

AND SHARE (SSCS) UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN

KONSEP PESERTA DIDIK KELAS X IPS 1 SMA NEGERI 4 BANDUNG

(Penelitian Tindakan Kelas Pada Mata Pelajaran Geografi Materi Hakekat Geografi)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan

Jurusan Pendidikan Geografi

Oleh

Anita Novianti

0906009

JURUSAN PENDIDIKAN GEOGRAFI

FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

BANDUNG

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN SEARCH, SOLVE, CREATE, AND

SHARE (SSCS) UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP

PESERTA DIDIK KELAS X IPS 1 SMA NEGERI 4 BANDUNG

(Penelitian Tindakan Kelas Pada Mata Pelajaran Geografi Materi Hakekat Geografi)

Oleh

Anita Novianti

Sebuah skripsi yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana Pendidikan pada Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

© Anita Novianti

Universitas Pendidikan Indonesia

2013

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Skripsi ini tidak boleh diperbanyak seluruhnya atau sebagian,

No. Daftar FPIPS : 1814 / UN.40.2.4 / PL / 2013

LEMBAR PENGESAHAN

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN SEARCH, SOLVE, CREATE,

AND SHARE (SSCS) UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN

KONSEP PESERTA DIDIK KELAS X IPS 1 SMA NEGERI 4 BANDUNG

(Penelitian Tindakan Kelas Pada Mata Pelajaran Geografi Materi Hakekat Geografi)

ANITA NOVIANTI

NIM : 0906009

DISETUJUI DAN DISAHKAN OLEH:

Pembimbing I,

Dr. Hj. Epon Ningrum, M.Pd 19620304 198704 2 001

Pembimbing II,

Dr. H. Mamat Ruhimat, M.Pd 19610501 198601 1 002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Pendidikan Geografi

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN SEARCH, SOLVE, CREATE, AND SHARE (SSCS) UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP PESERTA DIDIK KELAS X IPS 1 SMA NEGERI 4 BANDUNG

(Penelitian Tindakan Kelas Pada Mata Pelajaran Geografi Materi Hakekat Geografi)

Oleh:

Anita Novianti (0906009)

Pembimbing:

Dr. Hj. Epon Ningrum, M. Pd Dr. H. Mamat Ruhimat, M.Pd

ABSTRAK

Penelitian ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman konsep peserta didik pada indikator translasi, interpretasi, dan ekstrapolasi melalui penerapan model pembelajaran Search, Solve, Create, and Share (SSCS) serta untuk mengidentifikasi kendala penerapan model pembelajaran SSCS. Metode yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas (Classroom Action Research) dengan melibatkan peserta didik kelas X IPS 1 SMA Negeri 4 Bandung yang berjumlah 30 orang peserta didik terdiri atas 12 orang laki-laki dan 18 orang perempuan. Analisis data yang didapat dari lembar observasi, tes, dan lembar kerja peserta didik (LKS) menggunakan rata-rata dan persentase (untuk data kuantitatif) dan merefleksi setiap pelaksanaan tindakan (untuk data kualitatif). Hasil penelitian menunjukkan: (1) Penerapan model pembelajaran SSCS dapat meningkatkan proses pembelajaran sehingga mendukung efektivitas pembelajaran yang mencerminkan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari tindakan pertama, kedua, dan ketiga mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik. (2) Pemahaman konsep pada peserta didik mengalami peningkatan. Hal itu ditunjukan dengan perolehan rata-rata nilai pemahaman konsep pada setiap indikatornya yang terus meningkat pada setiap tindakan. Pada tindakan pertama, rata-rata nilai kemampuan pemahaman konsep peserta didik pada indikator translasi adalah 40,2, pada indikator interpretasi adalah 35,3, dan pada indikator ekstrapolasi adalah 38,4. Kemudian di tindakan kedua, pada indikator translasi adalah 49,3, pada indikator interpretasi adalah 48, dan pada indikator ekstrapolasi adalah 51,8, dan di tindakan ketiga, pada indikator translasi adalah 58,7, pada indikator interpretasi adalah 53,3, dan pada indikator ekstrapolasi adalah 57. (3) Kendala penerapan model pembelajaran SSCS, antara lain alokasi waktu yang dibutuhkan dalam penerapan model pembelajaran SSCS relatif lama, guru belum terbiasa dalam menerapkan model pembelajaran SSCS, dan peserta didik mengalami kesulitan dalam membuat pertanyaan-pertanyaan pada fase search yang disebabkan oleh kurang terbiasanya dalam mengungkapkan masalah dalam bentuk pertanyaan secara tertulis dengan bahasa sendiri.

IMPLEMENTATION OF SEARCH, SOLVE, CREATE, AND SHARE (SSCS) LEARNING MODEL TO INCREASE THE CONCEPT COMPREHENSION OF STUDENTS IN CLASS X IPS 1 SMA NEGERI 4

BANDUNG

(Classroom Action Research On Geography Lesson Subject Of Hakekat Geography)

By:

Anita Novianti (0906009)

Lecturer:

Dr. Hj. Epon Ningrum, M. Pd Dr. H. Mamat Ruhimat, M.Pd

ABSTRACT

This research intended to increase the concepts comprehension of the student, includes translation, interpretation, and extrapolation by the Search, Solve, Create,

and Share (SSCS) learning model’s application, and to identify constraints in the

implementation of the SSCS learning model. The method used is the Classroom Action Research with apply students of class X IPS 1 SMA Negeri 4 Bandung with a total of 30 students consisting of 12 men and 18 women. Analysis of data obtained from the observation sheet, test, and worksheet students (LKS) use a average and percentage (for quantitative data) and reflect any implementation measures (for qualitative data). The results of reseacrh showed: (1) with the application of the SSCS learning model can increase learning process so that to support the effectiveness of learning process from the first action, second, and third are experiencing the better learning. (2) The concepts comprehension of the student has increased. It is indicated with value of the concepts comprehension on each indicators that increase in every actionon sub chapter Hakekat Geografi. In the first act, value of concepts comprehension on translation aspect is 40,2, on interpretation aspect is 35,3, and on extrapolation aspect is 38,4. In the second act, value of concepts comprehension on translation aspect is 49,3, on interpretation aspect is 48, and on extrapolation aspect is 51,8, and in the third act, value of concepts comprehension on translation aspect is 58,7, on interpretation aspect is 53,3, and on extrapolation aspect is 57. (3) Constraints of SSCS learning model’s application needed long time allocation, the teacher doesn’t got into the way of

SSCS learning model’s application, and students a hard time to make questions on

search phase because they don’t got into the way to disclose a problem in question

with native language.

DAFTAR ISI

LEMBAR HAK CIPTA

LEMBAR PENGESAHAN

PERNYATAAN

ABSTRAK ... i

KATA PENGANTAR ... iii

UCAPAN TERIMAKASIH... iv

DAFTAR ISI ... vi

DAFTAR TABEL ... viii

DAFTAR GAMBAR ... ix

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Rumusan Masalah ... 8

1.3 Tujuan Penelitian ... 9

1.4 Manfaat Hasil Penelitian ... 9

1.5 Penjelasan Istilah ... 10

1.6 Struktur Organisasi Skripsi ... 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ... 13

2.1 Pembelajaran ... 13

2.2 Teori Belajar Kognitif ... 19

2.3 Pemahaman Konsep ... 24

2.4 Model Pembelajaran SSCS ... 31

2.5 Pemahaman Mata Pelajaran Geografi ... 38

2.6 Penelitian Tindakan Kelas ... 42

2.7 Hipotesis Tindakan ... 52

BAB III METODOLOGI PENELITIAN ... 53

3.1 Lokasi Penelitian ... 53

3.2 Faktor-faktor yang diteliti/ Aspek yang dikaji ... 53

3.3 Metode Penelitian ... 53

3.4 Desain Penelitian ... 54

3.5 Prosedur Penelitian ... 57

3.6 Penjelasan Istilah ... 62

3.7 Instrumen Penelitian ... 63

3.8 Teknik Pangumpulan Data ... 69

3.9 Analisis Data ... 70

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ... 74

4.1 Deskripsi Hasil Penelitian ... 74

4.1.1 Kondisi Pembelajaran Sebelum Tindakan ... 74

a. Proses Pembelajaran... 74

b. Hasil Belajar ... 79

4.1.2 Kondisi Pembelajaran Setelah Tindakan ... 81

a. Tindakan Pertama... 81

b. Tindakan Kedua ... 95

c. Tindakan Ketiga ... 108

4.1.3 Peningkatan Setiap Tindakan ... 119

a. Proses Pembelajaran... 119

b. Pemahaman Konsep ... 124

4.1.4 Kendala Proses Pembelajaran ... 129

4.2 Pembahasan... 129

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ... 133

5.1 Kesimpulan ... 133

5.2 Saran ... 134

DAFTAR PUSTAKA ... x

LAMPIRAN – LAMPIRAN ... xiv

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hierarki Ranah Kognitif Menurut Revisi Taksonomi Bloom ... 21

Tabel 2.2 Peranan Guru Pada Model Pembelajaran SSCS ... 35

Tabel 2.3 Peranan Peserta didik dalam Model Pembelajaran SSCS ... 36

Tabel 2.4 Keuntungan Model Pembelajaran SSCS... 37

Tabel 3.1 Uji Coba Instrumen Tes ... 65

Tabel 3.2 Klasifikasi Indeks Kesukaran Soal ... 67

Tabel 3.3 Klasifikasi Indeks Daya Pembeda... 68

Tabel 3.4 Klasifikasi Koefesien Reliabilitas ... 69

Tabel 3.5 Kriteria Skor Tes Jawaban Benar... 71

Tabel 3.6 Rublik Penilaian Lembar Kerja Peserta didik ... 72

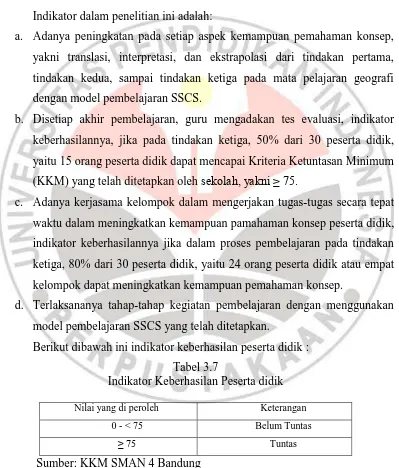

Tabel 3.7 Indikator Keberhasilan Peserta Didik ... 73

Tabel 4.1 Aktivitas Guru Sebelum Tindakan ... 76

Tabel 4.2 Aktivitas Peserta didik Sebelum Tindakan ... 77

Tabel 4.3 Hasil Belajar Sebelum Tindakan... 79

Tabel 4.4 Aktivitas Guru Tindakan Pertama ... 82

Tabel 4.5 Aktivitas Peserta didik Tindakan Pertama ... 83

Tabel 4.6 Pemahaman Konsep Tindakan Pertama ... 90

Tabel 4.7 Aktivitas Guru Tindakan Kedua ... 97

Tabel 4.8 Aktivitas Peserta didik Tindakan Kedua ... 99

Tabel 4.9 Pemahaman Konsep Tindakan Kedua ... 105

Tabel 4.10 Aktivitas Guru Tindakan Ketiga ... 109

Tabel 4.11 Aktivitas Peserta didik Tindakan Ketiga ... 112

Tabel 4.12 Pemahaman Konsep Tindakan Ketiga ... 118

Tabel 4.13 Peningkatan Aktivitas Guru ... 121

Tabel 4.14 Peningkatan Aktivitas Peserta didik ... 122

Tabel 4.15 Peningkatan Rata-rata Pemahaman Konsep ... 124

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Siklus Fase Model Pembelajaran SSCS ... 34

Gambar 2.2 Skema Konsep Penelitian ... 41

Gambar 2.3 Model Penelitian Tindakan Kelas John Elliot 1 ... 47

Gambar 2.4 Model Penelitian Tindakan Kelas John Elliot 2 ... 48

Gambar 3.1 Model Penelitian Tindakan Kelas John Elliot ... 55

Gambar 4.1 Diagram Peningkatan Proses Pembelajaran ... 123

Gambar 4.2 Peningkatan Kemampuan Pemahaman Konsep ... 125

BAB I

PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang Masalah

Pembelajaran merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk memperoleh

kompetensi atau berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan

dalam melakukan suatu pekerjaan. Upaya untuk meningkatkan efektivitas proses

pembelajaran selalu dilakukan tanpa henti.

Belajar dan mengajar merupakan dua konsep yang saling berhubungan dan

tidak dapat dipisahkan guna mencapai tujuan pembelajaran yang efektif. Dua

konsep tersebut menjadi terpadu manakala terjadi interaksi antara guru dengan

peserta didik dan antara peserta didik dengan peserta didik pada saat pembelajaran

itu berlangsung. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Sudjana (2010) bahwa “interaksi guru – peserta didik sebagai makna utama proses pembelajaran memegang peranan penting untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif”.

Sehingga, guru dan peserta didik adalah penentu terjadinya atau tidak terjadinya

proses pembelajaran.

Dalam proses pembelajaran terdapat komponen-komponen yang saling

berpengaruh dan mempengaruhi satu sama lain. “Sebagai suatu sistem, tentu saja

kegiatan pembelajaran mengandung sejumlah komponen yang meliputi tujuan,

bahan pelajaran, kegiatan belajar mengajar, metode, alat dan sumber, serta

evaluasi” (Djamarah dan Zain, 2006). Kelemahan yang ada pada satu komponen

dapat melemahkan komponen lainnya. “Dalam kegiatan belajar mengajar

melibatkan semua komponen pembelajaran, kegiatan belajar akan menentukan

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan” (Djamarah dan Zain, 2006). Semua

komponen diupayakan secara maksimal agar dapat mencapai tujuan yang telah

ditetapkan.

Proses pembelajaran di sekolah saat ini dapat dikatakan masih lemah, karena

belum ditetapkannya standar yang menjadi pedoman rujukan bagaimana

seharusnya proses pembelajaran itu berlangsung. Dewasa ini, proses pembelajaran

2

selera guru. Tidak ada standar yang jelas dan tegas yang wajib dipedomani oleh

semua guru di sekolah secara nasional, sehingga hasil dari proses pembelajaran

tersebut tidak efisien, tidak efektif, dan tidak produktif. Selain itu, menurut

Sanjaya (2008),

Dalam proses pembelajaran, peserta didik kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan kemampuan pemahaman. Proses pembelajaran di dalam kelas diarahkan kepada kemampuan peserta didik untuk menghafal informasi, otak peserta didik dipaksa untuk mengingat dan menimbun berbagai informasi tanpa dituntut untuk memahami informasi yang diingatnya itu untuk menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Alhasil, peserta didik hanya pintar secara teoritis tetapi kurang dalam mengaplikasikan teori yang didapatnya tersebut dalam memecahkan masalah yang mereka temukan.

Guru memiliki peranan yang penting dalam mengembangkan suasana belajar

yang dapat menarik perhatian peserta didik. Sehingga peserta didik dapat

mengekspresikan ide-ide dan kreativitasnya dalam pembelajaran. Selain itu, guru

juga berperan sebagai model bagi peserta didik, dimana wawasan dan

pengetahuan guru akan mengantarkan peserta didik untuk dapat berpikir secara

kritis dan kreatif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya, sehingga

peserta didik dapat memahami isi dari materi pelajaran dengan baik.

Berdasarkan hasil pengamatan kelas yang dilakukan oleh peneliti di SMA

Negeri 4 Bandung tanggal 14 September 2012 di kelas X-1 pada pembelajaran

geografi materi Hakekat Geografi sub materi Prinsip-prinsip geografi, diperoleh

fakta sebagai berikut; pada kegiatan awal, setelah guru mengecek kehadiran

peserta didik, guru tidak memberitahu standar kompetensi, kompetensi dasar, dan

tujuan pembelajaran, akan tetapi langsung membahas materi pelajaran. Selain itu,

pada saat kegiatan inti berlangsung, setelah guru menjelaskan materi pelajaran,

guru membagi peserta didik menjadi sepuluh kelompok, masing-masing

kelompok beranggotakan empat orang. Setelah itu, guru membagikan Lembar

Kerja Peserta didik (LKS) kepada masing-masing kelompok. Kemudian peserta

didik mengerjakan LKS yang telah dibagikan hingga selesai jam pelajaran.

Pengerjaan LKS dilanjutkan di rumah dan dikumpulkan pada pertemuan

3

Pada saat menerangkan materi pelajaran, guru menggunakan papan tulis

sebagai media belajar, walaupun didalam kelas sudah tersedia laptop, dan

infocus/proyektor. Selain itu, diketahui bahwa tidak semua peserta didik memiliki

buku pelajaran sebagai sumber belajar mereka. Kondisi kelas saat guru

menerangkan materi pelajaran terlihat jarang peserta didik yang mengajukan

pertanyaan mengenai materi yang disampaikan oleh guru, begitupun ketika guru

mengajukan pertanyaan, peserta didik cenderung serentak dalam menjawab dan

itu pun hanya beberapa peserta didik, terlihat pula beberapa peserta didik yang

membuka handphone, dan berbicara atau ngobrol dengan teman sebangku.

Begitupun saat mengerjakan Lembar kerja Siswa (LKS) yang hanya didominasi

oleh beberapa anggota kelompok saja, anggota lainnya hanya melihat anggota

yang lain mengerjakan. Sampai dengan jam pelajaran selesai, tidak terlihat proses

peserta didik mengkomunikasikan atau mempresentasikan hasil kerja kelompok.

Pengerjaan LKS dilanjutkan di rumah dan dikumpulkan pada pertemuan

berikutnya. Sebelum membubarkan peserta didik, guru memberikan tes evaluasi

dengan soal berbentuk pilihan ganda berjumlah lima soal guna menilai

kemampuan peserta didik dalam memahami materi pelajaran.

Selain melakukan pengamatan kelas, pada hari dan tanggal yang sama,

peneliti melakukan juga kegiatan wawancara kepada guru dan peserta didik

setelah selesai pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Pada saat wawancara dengan

guru, penulis mendapatkan keterangan bahwa guru merasa model pembelajaran

yang diterapkan masih kurang efektif, masih banyak peserta didik yang sibuk

dengan kegiatannya sendiri dan kurang memperhatikan penjelasan yang

disampaikan oleh guru, alokasi yang dimiliki untuk pelajaran geografi pun dinilai

guru masih kurang, yaitu 2 x 45 menit dalam satu kali pertemuan selama

seminggu, padahal materi yang harus disampaikan sangat banyak . Hal yang sama

dikemukakan oleh peserta didik pada saat wawancara, mereka berpendapat bahwa

materi pelajaran geografi itu terlalu banyak dan mereka merasa kesulitan dalam

menghafal semua materi yang diajarkan bahkan mengenai konsep-konsep dalam

4

Pemahaman terhadap geografi itu sering terganggu karena kurangnya penjabaran terhadap konsep-konsep dalam kajian geografi. Melalui penjabaran secara kontekstual dan operasional terhadap setiap konsep yang dikemukakan, maka pemahaman tentang geografi dapat dicapai seperti yang diharapkan.

Hal-hal diatas mengugkapkan bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran

geografi dinilai masih kurang efektif, memiliki kecenderungan pada metode

tertentu, dan kadang-kadang tidak memperhatikan tingkat kemampuan peserta

didik dalam memahami informasi yang disampaikan. Selain itu, peserta didik

kurang aktif dalam proses belajar, peserta didik lebih banyak mendengar dan

menulis, menyebabkan isi pelajaran sebagai hafalan sehingga peserta didik tidak

memahami konsep yang sebenarnya, pembelajaran lebih berpusat pada guru

sehingga peserta didik kurang kreatif, materi serta sumber belajar yang digunakan

masih kurang, serta penggunaan media pembelajaran yang kurang optimal.

Selain itu, berdasarkan pengalaman mengajar guru mata pelajaran geografi,

guru menilai bahwa materi Hakekat Geografi merupakan materi yang dianggap

paling sulit oleh peserta didik dalam mempelajari pelajaran geografi. Hal itu

karena melihat perolehan nilai peserta didik dalam ulangan harian materi Hakekat

Geografi yang mendapat nilai rata-rata dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal

(KKM) dan secara keseluruhan tidak ada satu orang pun peserta didik yang

mendapat nilai diatas KKM. Pernyataan guru tersebut didukung dengan data

sekunder yang dimiliki guru mengenai nilai ulangan harian peserta didik, baik

pada tahun ajaran 2011-2012 maupun pada tahun ajaran 2012-2013. Pada hasil

yang diperoleh oleh peserta didik pada ulangan harian mata pelajaran geografi

materi Hakekat Geografi, dapat terjelaskan bahwa pada tahun pelajaran

2011-2012 dengan KKM 70, didapat nilai dengan rata-rata 45,97 dan pada tahun

pelajaran 2012 -2013 dengan KKM 75, didapat nilai dengan rata-rata 49,78. Hal

demikian mengungkapkan bahwa perolehan nilai peserta didik masih jauh

dibawah KKM yang telah ditetapkan oleh sekolah. Perolehan nilai ulangan

geografi yang masih di bawah KKM dan masih adanya peserta didik yang

mendapatkan nilai dibawah KKM menunjukkan bahwa peserta didik kurang

5

menunjukkan bahwa peserta didik masih kesulitan dalam memahami konsep

geografi sehingga berpengaruh pada hasil belajar yang dicapainya.

Materi Hakekat Geografi merupakan materi yang diberikan pada awal

pelajaran geografi di SMA dan merupakan dasar dalam memahami ilmu geografi

yang berisi pengertian geografi, konsep-konsep geografi, pendekatan geografi,

aspek-aspek geografi, prinsip-prinsip geografi dan manfaat ilmu geografi. Seperti

yang dikemukakan oleh Waluya (2009), bahwa “dengan mempelajari tentang

hakekat geografi sebagai disiplin ilmu dan manfaatnya bagi kehidupan manusia di

permukaan bumi, diharapkan peserta didik memahami berbagai konsep,

pendekatan, dan prinsip yang digunakan dalam ilmu geografi, serta ruang lingkup

yang menjadi kajiannya”.

Selain itu, materi Hakekat Geografi merupakan materi yang dapat

mengarahkan peserta didik untuk lebih memahami gejala-gejala yang ada dalam

kehidupan sehari-hari. Hal tersebut sesuai dengan tujuan dalam pembelajaran

geografi yang dilihat dari aspek keterampilan yaitu mengembangkan keterampilan

mengumpulkan, mencatat data dan informasi yang berkaitan dengan aspek-aspek

keruangan serta mampu mengembangkan keterampilan analisis, sintesis dan

kecenderungan dan hasil-hasil interaksi berbagai gejala geografis (Depdiknas:

2004). Sejalan dengan itu, Sudaryono (2007) mengemukakan,

Tujuan pengajaran geografi adalah mengembangkan kemampuan berpikir geografis, untuk dapat melihat dan memahami interaksi dan interrelasi keruangan dari gejala-gejala fisikal maupun sosial, serta memiliki pengetahuan dan keterampilan teknologi di bidang geografi, untuk diterapkan dalam kegiatan produksi dan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan tersebut tentu tidak akan pernah tercapai tanpa adanya pemahaman terhadap geografi secara benar.

Maka dari itu, keterampilan dalam memahami konsep materi pelajaran

geografi perlu diterapkan dalam pembelajaran geografi agar peserta didik cepat

tanggap dan dapat memecahkan masalah dalam pembelajaran.

Kemampuan memahami konsep materi pelajaran diperlukan karena

kemampuan tersebut dapat memberikan arahan yang tepat dalam berpikir dan

6

memahami suatu konsep dengan baik mampu memberikan argumen yang logis

berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya sehingga mampu menghadapi

berbagai tantangan yang dihadapinya dalam kehidupan di lingkungan sekolah,

masyarakat maupun negara.

Berdasarkan data yang telah diperoleh, mulai dari pengamatan kelas, hasil

wawancara guru dan peserta didik serta data sekunder nilai ulangan harian mata

pelajaran geografi pada materi Hakekat Geografi didapat hasil bahwa dalam

proses pembelajaran di kelas, mata pelajaran geografi dianggap sebagai mata

pelajaran yang mengandung banyak istilah-istilah yang sulit dihapal oleh peserta

didik, model pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam mengajar kurang

mengedepankan kemampuan peserta didik dalam memahami konsep yang ada

pada pelajaran geografi, pencapaian hasil belajar peserta didik pada ulangan

harian menunjukkan tingkat pemahaman peserta didik yang rendah terhadap

materi pelajaran.

Kondisi seperti diatas tidak dapat dibiarkan secara terus menerus, untuk itu

diperlukan upaya yang harus dilakukan agar pembelajaran lebih mengutamakan

kemampuan peserta didik dalam memahami konsep geografi, bukan hanya

menghafal materi pelajaran seperti yang dikemukakan oleh peserta didik. Hal ini

menunjukkan perlu adanya usaha guru untuk lebih meningkatkan kualitas

pembelajaran geografi. Salah satunya dengan memilih model pembelajaran yang

bisa mengatasi permasalahan peserta didik yang kesulitan dalam memahami

materi pelajaran. Model pembelajaran yang dipilih adalah model pembelajaran

yang benar-benar menekankan pada aspek pemahaman konsep sehingga peserta

didik dapat memahami materi pelajaran dengan baik. Dalam upaya memahami

konsep tersebut diharapkan peserta didik sendirilah yang dengan aktif

membentuknya bukan hasil dari meniru atau menghapal apa yang dijelaskan oleh

guru. Peserta didik memperoleh pengetahuan berupa pemahaman konsep melalui

pengenalan konsep pada benda atau fenomena yang konkrit dan pengalaman

mereka sendiri yang dapat berupa kegiatan mengenali, mengeksplorasi, dan

7

Perubahan dalam proses pembelajaran geografi perlu dilakukan, hal ini karena

melihat dalam dua tahun pelajaran secara berturut-turut, khususnya pelajaran

geografi di SMA Negeri 4 Bandung, yakni tahun ajaran 2011-2012 dan

2012-2013 pada materi Hakekat Geografi memperlihatkan hasil belajar peserta didik

yang kurang memuaskan. Sehingga, agar hal tersebut tidak terulang kembali pada

tahun ini, yaitu pada tahun ajaran 2013-2014 diperlukan adanya solusi yang tepat

untuk memperbaiki proses pembelajaran geografi agar peserta didik kelas X

mampu memahami konsep geografi dengan baik dan mendapatkan hasil belajar

yang maksimal. Misalnya, dengan menggunakan model pembelajaran yang dapat

meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap konsep ilmu geografi.

Model pembelajaran yang memiliki kriteria seperti yang dikemukakan diatas

adalah model pembelajaran Search, Solve, Create, and Share (SSCS). Oleh karena

itu, pada penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian pada pembelajaran

dengan menggunakan model pembelajaran Search, Solve, Create, and Share

(SSCS). Model pembelajaran Search, Solve, Create, and Share (SSCS) adalah

model pembelajaran yang menggunakan pendekatan problem solving (Ramson:

2010). Model ini didesain untuk meningkatkan pemahaman terhadap konsep ilmu.

Model pembelajaran Search, Solve, Create, and Share (SSCS) melibatkan peserta

didik dalam menyelidiki sesuatu, membangkitkan minat bertanya serta

memecahkan masalah nyata. Pizzini (Ramson, 2010) menjelaskan bahwa “terdapat empat tahapan dalam model ini, yaitu tahapan Search, tahapan Solve, tahapan Create, dan tahapan Share”.

Pada tahap search peserta didik mengajukan pertanyaan-pertanyaan

penyelidikan tentang topik yang mereka sukai untuk diselidiki. Selanjutnya pada

tahap solve peserta didik membuat desain untuk rancangan yang akan digunakan

untuk penyelidikan tersebut. Setelah melakukan penyelidikan, peserta didik

melakukan analisa dan menginterpretasikan data yang diperolehnya. Peserta didik

selanjutnya menentukan cara yang akan digunakan untuk mengkomunikasikan

8

pembelajaran SSCS adalah share. Pada tahap ini peserta didik membagi atau

memberikan hasil dan evaluasi dari penyelidikan yang dilakukannya.

Model pembelajaran SSCS ini sudah dikaji oleh Ramson (2010), dalam skripsinya yang berjudul “Model Pembelajaran Search, Solve, Create, and Share (SSCS) untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep dan Keterampilan Berpikir

Kritis Peserta didik SMP Pada Topik Cahaya”, yang menunjukkan bahwa

penerapan model pembelajaran SSCS berpengaruh lebih baik terhadap

kemampuan pemahaman konsep dan berpikir kritis peserta didik dari pada

pembelajaran secara konvensional. Selain itu, Rifani (2013) juga mengkaji dalam tesisnya yang berjudul “Pengaruh Model Pembelajaran Learning Cycle dan Model

Pembelajaran Search, Solve, Create, and Share (SSCS) terhadap Pemahaman

Konsep Pada Pembelajaran Geografi di SMA (Studi Eksperimen Kelas XI di

SMAN 1 Cihaurbeuti, Ciamis)” mengungkapkan bahwa penerapan model

pembelajaran Search, Solve, Create, and Share (SSCS) dapat meningkatkan

pemahaman konsep peserta didik dan meningkatkan efektifitas aktifitas peserta

didik dalam pembelajaran yang tercermin dalam pertemuan kesatu, kedua, dan

ketiga yang mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik.

Salah satu penelitian yang dapat memberikan perbaikan pada proses belajar

mengajar adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian Tindakan Kelas

(PTK) menerapkan suatu bentuk penelitian yang bersifat reflektif sehingga

mendorong untuk dilakukannya perbaikan, tindakan perbaikan yang tepat dan

didukung melalui suatu model yang dapat mendukung upaya peningkatan

pemahaman konsep pada peserta didik.

1.2Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka penelitian ini mengangkat judul “Penerapan Model Pembelajaran Search, Solve, Create, and Share (SSCS) untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Peserta didik

Kelas X IPS 1 SMA Negeri 4 Bandung (Penelitian Tindakan Kelas Pada Mata

9

Rumusan masalah diatas dapat dijabarkan menjadi pertanyaan-pertanyaan

penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Model Pembelajaran Search, Solve, Create, and Share

(SSCS) pada proses pembelajaran geografi di kelas X IPS 1?

2. Apakah penggunaan Model Pembelajaran Search, Solve, Create, and Share

(SSCS) dapat meningkatkan pemahaman konsep peserta didik kelas X IPS 1

pada indikator translasi, interpretasi, dan ekstrapolasi?

3. Apa saja kendala penerapan Model Pembelajaran Search, Solve, Create, and

Share (SSCS) pada proses pembelajaran geografi di kelas X IPS 1?

1.3Tujuan Penelitian

Secara umum, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

mengetahui gambaran mengenai penerapan model pembelajaran Search, Solve,

Create, and Share (SSCS) untuk meningkatkan pemahaman konsep peserta didik

pada proses pembelajaran geografi di kelas X IPS 1. Secara khusus, penelitian ini

bertujuan:

1. Untuk mendeskripsikan penerapan Model Pembelajaran Search, Solve,

Create, and Share (SSCS) pada proses pembelajaran geografi di kelas X IPS 1.

2. Untuk meningkatkan pemahaman konsep peserta didik kelas X IPS 1 pada

indikator translasi, interpretasi, dan ekstrapolasi dengan menggunakan Model

Pembelajaran Search, Solve,Create, and Share (SSCS).

3. Untuk mengidentifikasi kendala yang ditemukan dalam penerapan Model

Pembelajaran Search, Solve, Create, and Share (SSCS) pada proses

pembelajaran geografi di kelas X IPS 1.

1.4Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti dan

sebagai sumbangan pemikiran terhadap berbagai pihak, baik secara teoritis

maupun praktis, yakni:

10

Dengan diterapkannya model pembelajaran Search, Solve, Create, and

Share (SSCS) dapat membantu guru menghasilkan pengetahuan yang shahih

dan relevan bagi kelas mereka dan untuk memperbaiki mutu pembelajaran

dalam jangka pendek.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Peserta Didik

1. Memberikan pengalaman belajar yang secara langsung dirasakan

saat pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran

Search, Solve,Create, and Share (SSCS).

2. Meningkatnya kemampuan peserta didik dalam translasi,

interpretasi, dan ekstrapolasi konsep dalam pembelajaran geografi.

3. Mengembangkan pola berfikirnya dalam pembelajaran geografi.

4. Meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran geografi.

b. Bagi Guru atau Pendidik, dapat memberikan inovasi baru kepada guru

dan pendidik lainnya dalam model pengajaran yang nantinya akan

digunakan saat kegiatan belajar mengajar. Dengan demikian tujuan

pembelajaran dan proses pembelajaran berhasil dan lebih efektif.

c. Bagi sekolah, diharapkan dapat dijadikan sebagai alternatif model

pembelajaran dan memberikan kontribusi terhadap pencapaian Standar

Kelulusan sehingga dapat meningkatkan prestasi sekolah.

d. Bagi guru lain, termotivasi untuk melakukan peningkatan kualitas

belajar peserta didik melalui tindakan kelas.

e. Bagi peneliti, yaitu sebagai calon pendidik dapat memperoleh

pengalaman baru dalam proses perbaikan pembelajaran, khususnya

dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep peserta didik.

1.5Penjelasan Istilah

11

Model pembelajaran Search, Solve, Create, and Share (SSCS) adalah

model pembelajaran yang memakai pendekatan Problem Solving, didesain

untuk meningkatkan pemahaman terhadap konsep ilmu. Model pembelajaran

SSCS melibatkan peserta didik dalam menyelidiki sesuatu, membangkitkan

minat bertanya, mengungkapkan argumen atau jawaban sementara, serta

memecahkan masalah-masalah yang nyata. Penggunaan model pembelajaran

SSCS ini terdiri dari empat fase, yakni fase Search, fase Solve, fase Create,

dan fase Share.

1.5.2 Pemahaman Konsep

Pemahaman konsep yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

kemampuan peserta didik dalam memahami konsep-konsep baik dalam

translasi, interpretasi, dan ekstrapolasi konsep.

Setelah mengamati penjelasan diatas mengenai model pembelajaran Search,

Solve, Create, and Share (SSCS) dan Pemahaman Konsep beserta

indikator-indikatornya, peneliti akan mencoba menerapkan model pembelajaran tersebut

pada topik Hakekat Geografi di kelas X IPS 1, untuk mengetahui pemahaman

konsep pada peserta didik. Masing-masing indikator yang dicapai oleh peserta

didik untuk peningkatan kemampuan pemahaman peserta didik dalam memahami

suatu konsep ilmu dapat dilihat dari jawaban peserta didik pada tugas kelompok

dan tes yang diberikan di akhir pembelajaran.

1.6Struktur Organisasi Skripsi

Struktur organisasi skripsi berisi rincian tentang urutan penulisan dari setiap

bab dan bagian bab dalam skripsi, yakni dari bab 1 sampai dengan lampiran.

Struktur organisasi dalam skripsi ini, antara lain:

BAB I Pendahuluan

Menguraikan latar belakang masalah penelitian, perumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan penjelasan istilah.

12

Menguraikan berbagai kajian teori yang terkait dengan permasalahan

yang diambil, meliputi model pembelajaran Search, Solve, Create,

and Share (SSCS) dan pemahaman konsep serta hipotesis tindakan.

BAB III Metode Penelitian

Menjelaskan mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan kegiatan

ataupun proses yang ditempuh dalam penelitian. Sehubungan dengan

hal tersebut, bab ini meliputi beberapa penjelasan mengenai setting

penelitian, faktor-faktor yang diteliti/ aspek yang dikaji, metode

penelitian, desain penelitian, prosedur penelitian, penjelasan istilah,

instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, dan

indikator keberhasilan.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Membahas pengolahan atau analisis data untuk menghasilkan

temuan yang berkaitan dengan masalah penelitian, pernyataan

penelitian, tujuan penelitian, dan pembahasan dan atau analisis

temuan.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil

analisis temuan penelitian dan saran yang diberikan dari hasil

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1Setting Penelitian

Setting penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas Negeri 4

Bandung pada kelas X (sepuluh) semester 1 (ganjil) tahun pelajaran 2013-2014.

SMA Negeri 4 Bandung berada di jalan Gardujati No. 20 kota Bandung. Peserta

didik yang dijadikan subjek penelitian adalah peserta didik kelas X IPS 1 dengan

jumlah peserta didik 30 orang, peserta didik laki-laki berjumlah 12 orang dan

peserta didik perempuan berjumlah 18 orang.

3.2Faktor-faktor yang diteliti/ Aspek yang dikaji

Adapun faktor-faktor yang diteliti/aspek yang dikaji pada penelitian ini yaitu

pemahaman konsep peserta didik yang meliputi indikator translasi, interpretasi,

dan ekstrapolasi serta penggunaan model pembelajaran Search, Solve, Create, and

Share (SSCS) oleh guru pada sub materi pokok Hakekat Geografi.

3.3Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu Penelitian Tindakan Kelas

(Classroom Action Research). PTK adalah suatu penelitian praktis yang bertujuan

untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam pembelajaran di kelas, dengan

cara melakukan tindakan-tindakan tertentu agar dapat memperbaiki dan atau

meningkatkan praktik-praktik pembelajaran di kelas secara lebih profesional.

Pendapat lain dikemukakan oleh Kurt Lewin dalam Kunandar (2012) bahwa “penelitian tindakan adalah suatu rangkaian langkah yang terdiri atas empat tahap, yakni perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Adapun menurut Kemmis

dan Mc. Taggart dalam Kunandar (2012), yaitu

54

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian tindakan

kelas adalah suatu pengamatan yang dilakukan didalam kelas dari tahap

perencanaan setelah ditemukan masalah, kemudian pelaksanaan tindakan,

pengamatan atau observasi, dan refleksi dalam memperbaiki dan meningkatkan

kualitas pembelajaran.

Penelitian menggunakan PTK karena terdapat masalah yang benar-benar

terjadi pada proses pembelajaran geografi di kelas.

Dengan penelitian tindakan kelas ini, terdapat cara atau prosedur baru dalam

memperbaiki dan meningkatkan profesionalitas guru dalam proses pembelajaran

di kelas. Hal ini dilakukan dengan melihat berbagai indikator keberhasilan proses

dan hasil yang dicapai peserta didik. Penelitian Tindakan kelas merupakan salah

satu solusi untuk mengatasi permasalahan dalam pembelajaran yang dilakukan

oleh guru secara langsung dalam pembelajaran di kelas (Ningrum, 2009).

Sehingga diharapkan dengan dilakukannya PTK ini dapat meningkatkan

kemampuan pemahaman konsep dan hasil belajar peserta didik dalam mata

pelajaran geografi.

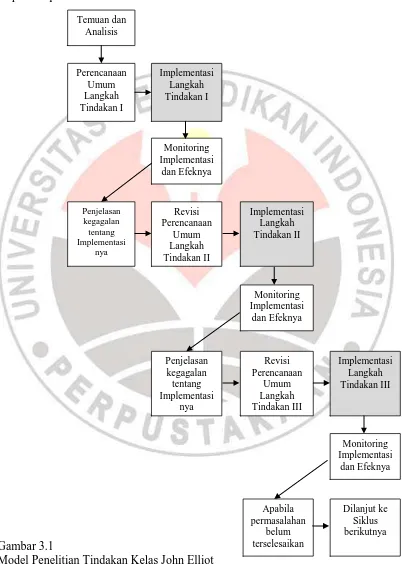

3.4Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan berbentuk siklus yang mengacu pada model

yang dikembangkan oleh John Elliot. Berikut adalah model PTK dari John Elliot yang tersaji pada gambar 3.1. “Desain PTK John Elliot dilaksanakan dalam satu siklus yang terdiri dari beberapa tindakan, yaitu tindakan satu, tindakan dua, dan

tindakan tiga” (Kusumah dan Dwitagama, 2010). Pemilihan model PTK John

Elliot dengan satu siklus yang terdiri dari tiga tindakan didasarkan pada pemikiran

bahwa didalam mata pelajaran terdiri dari beberapa pokok bahasan dan setiap

pokok bahasan terdiri dari beberapa materi yang tidak dapat diselesaikan dalam

satu kali tindakan. Pelaksanaan satu tindakan merupakan satu kali pertemuan.

Dalam setiap tindakan terdiri atas tiga kegiatan, yaitu perencanaan (planning),

55

Model PTK yang diungkapkan John Elliot meliputi beberapa tahapan, yaitu

Perencanaan, Pelaksanaan dan Observasi, dan Refleksi. Adapun penjelasan terkait

empat tahap tersebut:

Gambar 3.1

Model Penelitian Tindakan Kelas John Elliot

56

Sumber: Kusumah dan Dwitagama, 2010 a. Perencanaan (Planning)

Pada tahap perencanaan dilakukan dengan menyusun perencanaan

tindakan berdasarkan identifikasi masalah pada observasi awal sebelum

penelitian dilaksanakan. Rencana tindakan ini mencakup semua langkah

tindakan secara rinci seperti segala keperluan pelaksanaan penelitian tindakan

kelas dipersiapkan mulai dari bahan ajar, rencana pembelajaran (RPP),

metode dan strategi pembelajaran, pendekatan yang akan digunakan, subjek

penelitian serta teknik dan instrumen observasi disesuaikan dengan rencana.

b. Pelaksanaan Tindakan (Action)

Pelaksanaan tindakan disesuaikan dengan rencana yang telah dibuat

sebelumya. Pelaksanaan tindakan merupakan proses kegiatan pembelajaran

kelas sebagai realisasi dari teori dan strategi belajar mengajar yang telah

disiapkan serta mengacu pada kurikulum yang berlaku, dan hasil yang

diperoleh diharapkan dapat meningkatkan kerjasama peneliti dengan subjek

penelitian sehingga dapat memberikan refleksi dan evaluasi terhadap apa

yang terjadi di kelas.

c. Pengamatan (Observation)

Pada tahap observasi dilakukannya pengamatan langsung terhadap

pelaksanaan tindakan. Tujuan pokok observasi adalah untuk mengetahui

ada-tidaknya perubahan yang terjadi dengan adanya pelaksanaan tindakan yang

sedang berlangsung.

d. Refleksi (Reflection)

Pada tahap ini peneliti mengkaji, melihat dan mempertimbangkan atas

hasil atau dampak dari tindakan dari berbagai kriteria. Berdasarhan hasil

refleksi ini, peneliti bersama-sama guru dapat melakukan perbaikan terhadap

rencana awal. Melalui refleksi, guru akan dapat menetapkan apa yang telah

dicapai, serta apa yang belum dicapai, serta apa yang perlu diperbaiki lagi

dalam pembelajaran berikutnya. Oleh karena itu hasil dari tindakan perlu

dikaji, dilihat dan direnungkan, baik itu dari segi proses pembelajaran antara

57

3.5Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian yang akan dilaksanakan adalah melalui tiga tindakan

dalam satu siklus. Adapun dalam setiap tindakan terdiri dari tiga kegiatan yaitu:

perencanaan (planning), pelaksanaan dan observasi (action and observe), dan

refleksi (reflection).

3.5.1 Tahap Perencanaan (Planning)

Pada tahap perencanaan, adapun yang harus dipersiapkan sebelum

pelaksanaan tindakan kelas adalah sebagai berikut :

a. Menyusun Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang

berpedoman pada kurikulum yang berlaku,

b. Menyusun intrument tes, yaitu test berbentuk pilihan ganda dan

menentukan kriteria penilaian terhadap nilai tes dan tugas kelompok

sehingga diperoleh hasil belajar,

c. Menentukan objek yang diobservasikan, observasi akan dilakukan oleh

observer secara langsung dan bersamaan dengan pelaksanaan

pembelajaran,

d. Mempersiapkan media pembelajaran dengan menggunakan slide

presentation. Isi dari tiap-tiap slide tersebut, antara lain Standar

Kompetensi, Kompetensi Inti, Indikator dan Tujuan Pembelajaran,

Petunjuk Pembelajaran dengan menggunakan Model Search, Solve,

Create, and Share (SSCS), dan kesimpulan materi pembelajaran.

e. Mempersiapkan Lembar Kerja Peserta didik (LKS) yang akan digunakan

oleh peserta didik dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh peneliti,

f. Menentukan Observer,

g. Menentukan waktu pelaksanaan sesuai dengan program semester,

h. Melakukan koordinasi dengan Observer,

58

Pelaksanan pembelajaran pada setiap tindakan merupakan implementasi

dari tahap perencanaan atau dalam pengertian yang lebih sederhana

melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan mengacu pada RPP. Pokok

bahasan yang akan diberikan selama pelaksanaan adalah memahami konsep,

pendekatan, prinsip, aspek, dan manfaat geografi. Pemilihan materi

pembelajaran mengikuti program semester yang sudah ditentukan oleh

sekolah tempat penelitian. Penjabaran mengenai langkah-langkah pada

pelaksanaan setiap tindakan sebagai berikut :

a. Tindakan 1

Proses pembelajaran tindakan 1 membahas tentang pengertian geografi

dan konsep-konsep geografi. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran

tindakan 1 sebagai berikut :

1. Pada awal kegiatan, setelah guru mengabsen kehadiran peserta didik, guru

memberi apersepsi dengan mengajukan pertanyaan mengenai pengertian

geografi dan konsep-konsep geografi kepada peserta didik. Guru

memberikan pertanyaan agar peserta didik tanggap mengenai pelajaran

yang akan disampaikan.

2. Tahap selanjutnya guru memberikan motivasi kepada peserta didik dengan

menyampaikan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi

dilanjutkan dengan penyampaian petunjuk pembelajaran dengan

menggunakan model pembelajaran Search, Solve, Create, and Share

(SSCS).

3. Selanjutnya, guru membagi peserta didik kedalam 5 (lima) kelompok,

masing-masing kelompok terdiri dari 6 (enam) anggota. Guru

mengintruksikan agar peserta didik berada pada kelompok yang telah

dibentuk. Peserta didik diberi permasalahan yang terdapat dalam Lembar

Kerja Peserta didik (LKS), permasalahan yang terdapat dalam LKS berupa

perintah-perintah agar peserta didik membuat pertanyaan-pertanyaan

59

geografi dan konsep-konsep geografi, kemudian peserta didik diarahkan

agar membuat jawaban sementara dari pertanyaan tersebut.

4. Peserta didik berdiskusi bersama anggota kelompoknya untuk

menyelesaikan LKS.

5. Peserta didik secara aktif mendiskusikan materi yang disajikan dalam LKS

kemudian guru menunjuk salah satu perwakilan kelompok untuk

mempresentasikan hasil kerja kelompok.

6. Guru meluruskan dan menyimpulkan serta memberikan uraian singkat

untuk memperjelas hasil presentasi peserta didik.

7. Guru dan peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran.

8. Pelaksanan observasi dilakukan oleh guru mata pelajaran geografi lainnya

atau orang lain secara objektif yang bertindak sebagi observer. Untuk

keperluaan analisis, observer menggunakan lembar observasi dan catatan

lapangan yang telah disediakan oleh peneliti guna memperoleh gambaran

terhadap jalannya pelaksanaan disetiap tindakan.

9. Pelaksanaan tes, berupa pemberian soal evaluasi yang dilaksanakan

diakhir kegiatan untuk mengukur kemampuan pemahaman peserta didik

mengenai materi yang telah diberikan selama proses pembelajaran yaitu

mengenai pengertian geografi dan konsep-konsep geografi.

b. Tindakan 2

Proses pembelajaran tindakan 2 membahas tentang pendekatan geografi

dan aspek-aspek geografi. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran tindakan 2

adalah sebagai berikut :

1. Pada awal kegiatan, setelah guru mengabsen kehadiran peserta didik, guru

memberi apersepsi dengan mengajukan pertanyaan mengenai materi yang

telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya dan mengenai meteri yang

akan dipelajari, yaitu tentang pendekatan geografi dan aspek-aspek

geografi kepada peserta didik. Guru memberikan pertanyaan agar peserta

60

2. Tahap selanjutnya guru memberikan motivasi kepada peserta didik dengan

menyampaikan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi

dilanjutkan dengan penyampaian petunjuk pembelajaran dengan

menggunakan model pembelajaran Search, Solve, Create, and Share

(SSCS).

3. Selanjutnya, guru menginstruksikan agar peserta didik kembali kepada

kelompok yang telah dibentuk pada pertemuan sebelumnya, yakni terdiri

dari 5 (lima) kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 6 (enam)

anggota. Peserta didik diberi permasalahan yang terdapat dalam Lembar

Kerja Peserta didik (LKS), permasalahan yang terdapat dalam LKS berupa

perintah-perintah agar peserta didik membuat pertanyaan-pertanyaan

mengenai hal-hal yang belum dipahaminya mengenai materi pendekatan

geografi dan aspek-aspek geografi, kemudian peserta didik diarahkan agar

membuat jawaban sementara dari pertanyaan tersebut.

4. Peserta didik berdiskusi bersama anggota kelompoknya untuk

menyelesaikan LKS.

5. Peserta didik secara aktif mendiskusikan materi yang disajikan dalam LKS

kemudian guru menunjuk salah satu perwakilan kelompok untuk

mempresentasikan hasil kerja kelompok.

6. Guru meluruskan dan menyimpulkan serta memberikan uraian singkat

untuk memperjelas hasil presentasi peserta didik.

7. Guru dan peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran.

8. Pelaksanan observasi dilakukan oleh guru mata pelajaran geografi lainnya

atau orang lain secara objektif yang bertindak sebagi observer. Untuk

keperluaan analisis, observer menggunakan lembar observasi dan catatan

lapangan yang telah disediakan oleh peneliti guna memperoleh gambaran

terhadap jalannya pelaksanaan disetiap tindakan.

9. Pelaksanaan tes, berupa pemberian soal evaluasi yang dilaksanakan

61

mengenai materi yang telah diberikan selama proses pembelajaran yaitu

mengenai pendekatan geografi dan aspek-aspek geografi.

c. Tindakan 3

Proses pembelajaran tindakan 3 membahas tentang prinsip-prinsip

geografi. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran tindakan 3 sebagai berikut :

1. Pada awal kegiatan, setelah guru mengabsen kehadiran peserta didik, guru

memberi apersepsi dengan mengajukan pertanyaan mengenai materi yang

telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya dan mengenai meteri yang

akan dipelajari, yaitu tentang prinsip-prinsip geografi dan manfaat ilmu

geografi kepada peserta didik. Guru memberikan pertanyaan agar peserta

didik tanggap mengenai pelajaran yang akan disampaikan.

2. Tahap selanjutnya guru memberikan motivasi kepada peserta didik dengan

menyampaikan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi

dilanjutkan dengan penyampaian petunjuk pembelajaran dengan

menggunakan model pembelajaran Search, Solve, Create, and Share

(SSCS).

3. Selanjutnya, guru menginstruksikan agar peserta didik kembali kepada

kelompok yang telah dibentuk pada pertemuan sebelumnya, yakni terdiri

dari 5 (lima) kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 6 (enam)

anggota. Peserta didik diberi permasalahan yang terdapat dalam Lembar

Kerja Peserta didik (LKS), permasalahan yang terdapat dalam LKS berupa

perintah-perintah agar peserta didik membuat pertanyaan-pertanyaan

mengenai hal-hal yang belum dipahaminya mengenai materi pengertian

geografi dan konsep-konsep geografi, kemudian peserta didik diarahkan

agar membuat jawaban sementara pertanyaan tersebut.

4. Peserta didik berdiskusi bersama anggota kelompoknya untuk

menyelesaikan LKS.

5. Peserta didik secara aktif mendiskusikan materi yang disajikan dalam LKS

kemudian guru menunjuk salah satu perwakilan kelompok untuk

62

6. Guru meluruskan dan menyimpulkan serta memberikan uraian singkat

untuk memperjelas hasil presentasi peserta didik.

7. Guru dan peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran.

8. Pelaksanan observasi dilakukan oleh guru mata pelajaran geografi lainnya

atau orang lain secara objektif yang bertindak sebagi observer. Untuk

keperluaan analisis, observer menggunakan lembar observasi dan catatan

lapangan yang telah disediakan oleh peneliti guna memperoleh gambaran

terhadap jalannya pelaksanaan disetiap tindakan.

9. Pelaksanaan tes, berupa pemberian soal evaluasi yang dilaksanakan

diakhir kegiatan untuk mengukur kemampuan pemahaman peserta didik

mengenai materi yang telah diberikan selama proses pembelajaran yaitu

mengenai prinsip-prinsip geografi dan manfaat ilmu .

3.5.3 Refleksi (Reflection)

Tahap refleksi (reflection) yaitu mengadakan evaluasi mengenai hasil

analisi data terkait proses dan hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan.

Bersama guru mata pelajaran, peneliti menganalisis dan melakukan refleksi

terhadap pelaksanaan dari setiap tindakan yang dilaksanakan, merancang

ulang rencana pembelajaran untuk pelaksanaan tindakan selanjutnya dalam

bentuk perbaikan-perbaikan. Refleksi ini dilaksanakan setelah pelaksanaan

masing-masing tindakan, refleksi tindakan satu untuk perbaikan pada

pelaksanaan tindakan dua, dan refleksi tindakan dua untuk perbaikan

pelaksanaan tindakan tiga.

3.6Penjelasan Istilah

3.6.1 Model Pembelajaran Search, Solve, Create, and Share (SSCS)

Model pembelajaran Search, Solve, Create, and Share (SSCS) adalah

model pembelajaran yang memakai pendekatan Problem Solving, didesain

untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan meningkatkan

pemahaman terhadap konsep ilmu. Model pembelajaran SSCS melibatkan

63

mengungkapkan argumen atau jawaban sementara, serta memecahkan

masalah-masalah yang nyata. Penggunaan model pembelajaran Search, Solve,

Create, and Share (SSCS) ini terdiri dari empat fase, yakni fase Search, fase

Solve, fase Create, dan fase Share.

3.6.2 Pemahaman Konsep

Pemahaman konsep merupakan tingkat kemampuan peserta didik untuk

menerangkan suatu objek atau subjek pembelajaran dengan kata-kata sendiri

atau berbeda dengan yang terdapat dalam buku pelajaran juga kemampuan

peserta didik untuk menginterpretasikan atau menarik kesimpulan dari suatu

simbol, misalnya data atau tabel, grafik, dan lain sebagainya.

Pemahaman konsep yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

kemampuan peserta didik dalam memahami konsep-konsep baik dalam

translasi, interpretasi, dan ektrapolasi konsep yang dilihat dari jawaban peserta

didik dalam lembar kerja peserta didik dan tes yang diberikan setelah

pembelajaran dilaksanakan.

Translasi adalah kemampuan peserta didik untuk menerjemahkan suatu

hal dari bentuk abstrak ke bentuk konkrit atau suatu simbol kedalam bentuk

lain, seperti gambar, tabel, grafik, dan lain sebagainya. Interpretasi adalah

kemampuan peserta didik untuk memahami atau menafsirkan isi dari suatu

bacaan dan yang terakhir adalah Ekstrapolasi, yakni kemapuan peserta didik

untuk menyimpulkan suatu hal serta mengkomunikasikan kesimpulan yang

telah dibuatnya.

3.7Instrumen Penelitian

Dalam memperoleh data penelitian maka peneliti mengunakan Lembar

Observasi untuk mengamati aktivitas guru dan peserta didik serta suasana kelas

selama proses pembelajaran berlangsung. Lembar Kerja Peserta didik (LKS)

untuk mengukur kinerja peserta didik hasil dari kerjasama kelompok dan tes

evaluasi untuk mengukur pemahaman peserta didik, terutama dalam aspek

translasi, interpretasi, dan ekstrapolasi. Berikut ini penjelasan masing-masing

64

3.7.1 Lembar Observasi

Lembar Observasi digunakan untuk merangkum aktifitas yang dilakukan

oleh guru dan peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Bentuk

dari Lembar Observasi ini, yakni berupa tabel dengan poin-poin aktifitas guru

dan peserta didik yang berpedoman pada RPP.

3.7.3 Catatan Lapangan

Catatan lapangan digunakan untuk menuliskan atau mencatat hal-hal

yang tidak tersampaikan dalam lembar observasi.

3.7.4 Lembar Kerja Peserta didik (LKS)

LKS merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur kemampuan

dan cara berfikir peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan yang ada

serta mengukur kinerja peserta didik dalam bekerjasama dengan

kelompoknya. Selain itu, LKS ini berfungsi untuk mengukur aktivitas peserta

didik selama pelaksanaan tindakan dan mengukur pemahaman konsep peserta

didik dalam memahami materi pembelajaran secara berkelompok.

3.7.5 Tes

Tes adalah pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk

mengukur keterampilan, pengetahuan dan intelegensi kemampuan atau bakat

yang dimiliki individu. Pada penelitian ini tes akan dilakukan pada akhir

kegiatan yang mana akan digunakan untuk mengevaluasi hasil pembelajaran

peserta didik pada saat mengikuti pembelajaran di kelas, berupa pemahaman

peserta didik dalam memahami konsep ilmu yang didapatnya dalam aspek

translasi, interpretasi, dan ekstrapolasi

Instrumen tes yang digunakan dalam penelitian adalah berupa test dengan

soal-soal yang berbentuk pilihan ganda dengan lima option yaitu (A, B, C, D,

dan E) yang sebelumnya diujicobakan terlebih dahulu dan dianalisis agar

diperoleh soal yang baik dan layak digunakan. Instrumen dalam penelitian ini

untuk mengujikan pemahaman konsep geografi yang berbentuk instrumen tes ,

65

Tahapan yang dilakukan seperti validitas soal, tingkat kesukaran soal,

daya pembeda soal, dan reliabilitas soal sehingga kelayakan soal yang

dijadikan instrumen dalam peneltian ini terjamin. Berikut ini penjelasan lebih

rinci mengenai tahapan yang diigunakan dalam pengujian instrumen dan

kesimpulan mengenai instrumen yang telah diuji:

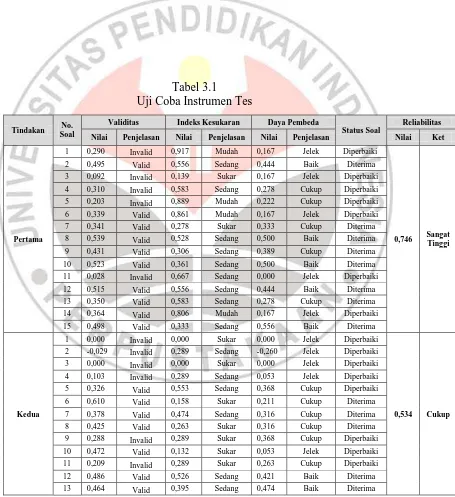

[image:34.595.117.572.240.737.2]

Tabel 3.1

Uji Coba Instrumen Tes

Tindakan No. Soal

Validitas Indeks Kesukaran Daya Pembeda

Status Soal

Reliabilitas

Nilai Penjelasan Nilai Penjelasan Nilai Penjelasan Nilai Ket

Pertama

1 0,290 Invalid 0,917 Mudah 0,167 Jelek Diperbaiki

0,746 Sangat Tinggi

2 0,495 Valid 0,556 Sedang 0,444 Baik Diterima

3 0,092 Invalid 0,139 Sukar 0,167 Jelek Diperbaiki

4 0,310 Invalid 0,583 Sedang 0,278 Cukup Diperbaiki

5 0,203 Invalid 0,889 Mudah 0,222 Cukup Diperbaiki

6 0,339 Valid 0,861 Mudah 0,167 Jelek Diperbaiki

7 0,341 Valid 0,278 Sukar 0,333 Cukup Diterima

8 0,539 Valid 0,528 Sedang 0,500 Baik Diterima

9 0,431 Valid 0,306 Sedang 0,389 Cukup Diterima

10 0,523 Valid 0,361 Sedang 0,500 Baik Diterima

11 0,028 Invalid 0,667 Sedang 0,000 Jelek Diperbaiki

12 0,515 Valid 0,556 Sedang 0,444 Baik Diterima

13 0,350 Valid 0,583 Sedang 0,278 Cukup Diterima

14 0,364 Valid 0,806 Mudah 0,167 Jelek Diperbaiki

15 0,498 Valid 0,333 Sedang 0,556 Baik Diterima

Kedua

1 0,000 Invalid 0,000 Sukar 0,000 Jelek Diperbaiki

0,534 Cukup

2 -0,029 Invalid 0,289 Sedang -0,260 Jelek Diperbaiki

3 0,000 Invalid 0,000 Sukar 0,000 Jelek Diperbaiki

4 0,103 Invalid 0,289 Sedang 0,053 Jelek Diperbaiki

5 0,326 Valid 0,553 Sedang 0,368 Cukup Diperbaiki

6 0,610 Valid 0,158 Sukar 0,211 Cukup Diterima

7 0,378 Valid 0,474 Sedang 0,316 Cukup Diterima

8 0,425 Valid 0,263 Sukar 0,316 Cukup Diterima

9 0,288 Invalid 0,289 Sukar 0,368 Cukup Diperbaiki

10 0,472 Valid 0,132 Sukar 0,053 Jelek Diperbaiki

11 0,209 Invalid 0,289 Sukar 0,263 Cukup Diperbaiki

12 0,486 Valid 0,526 Sedang 0,421 Baik Diterima

66

14 0,566 Valid 0,447 Sedang 0,474 Baik Diterima

15 0,629 Valid 0,632 Sedang 0,421 Baik Diterima

Ketiga

1 0,153 Invalid 0,933 Mudah 0,000 Jelek Diperbaiki

0,037

Sangat Renda

h

2 0,441 Valid 0,933 Mudah 0,133 Jelek Diperbaiki

3 0,306 Invalid 0,967 Mudah 0,067 Jelek Diperbaiki

4 -0,056 Invalid 0,867 Mudah 0,000 Jelek Diperbaiki

5 0,227 Invalid 0,800 Mudah 0,133 Jelek Diperbaiki

6 0,481 Valid 0,833 Mudah 0,333 Cukup Diterima

7 0,402 Valid 0,700 Sedang 0,333 Cukup Diperbaiki

8 0,068 Invalid 0,300 Sedang 0,200 Jelek Diperbaiki

9 0,000 Invalid 1,000 Mudah 0,000 Jelek Diperbaiki

10 0,347 Invalid 0,800 Mudah 0,267 Cukup Diperbaiki

11 0,173 Invalid 0,967 Mudah 0,067 Jelek Diperbaiki

12 0,374 Valid 0,467 Sedang 0,267 Cukup Diterima

13 0,441 Valid 0,933 Mudah 0,133 Jelek Diperbaiki

14 0,436 Valid 0,867 Mudah 0,133 Jelek Diperbaiki

15 0,441 Valid 0,933 Mudah 0,133 Jelek Diperbaiki

Sumber: Hasil Penelitian, 2013

3.7.5.1 Validitas Soal

Validitas instrumen sangat mutlak dilakukan untuk suatu penelitian,

menurut Silalahi (2009)

Validasi adalah sejauhmana dalam skor suatu instrumen (item-item dan kategori respon yang diberikan kepada suatu variabel khusus) mencerminkan kebenaran perbedaan antara individu-individu, kelompok-kelompok, atau situasi-situasi dalam karakteristik (variabel) yang diketemukan dalam ukuran.

Kemudian pengertian lebih sederhana dikemukakan oleh Arikunto

(2007) bahwa “validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keandalan atau keshahihan suatu alat ukur”.

Validitas soal dalam penelitian ini menggunakan analisis butir

r-biserial dengan rumus:

√

Keterangan :

rbis(i) = Koreasi biserial poin ke-i

xi = Rata-rata skor total responden yang menjawab benar

xt = Rata-rata skor total semua responden

pi = Proporsi jawaban benar

67

St = Standar deviasi skor total

(Bahan Ajar Evaluasi Pembelajaran Geografi oleh Sri Hayati)

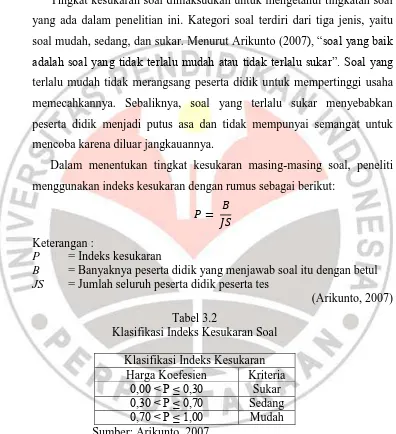

3.7.5.2 Tingkat Kesukaran Soal

Tingkat kesukaran soal dimaksudkan untuk mengetahui tingkatan soal

yang ada dalam penelitian ini. Kategori soal terdiri dari tiga jenis, yaitu

soal mudah, sedang, dan sukar. Menurut Arikunto (2007), “soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sukar”. Soal yang terlalu mudah tidak merangsang peserta didik untuk mempertinggi usaha

memecahkannya. Sebaliknya, soal yang terlalu sukar menyebabkan

peserta didik menjadi putus asa dan tidak mempunyai semangat untuk

mencoba karena diluar jangkauannya.

Dalam menentukan tingkat kesukaran masing-masing soal, peneliti

menggunakan indeks kesukaran dengan rumus sebagai berikut:

Keterangan :

P = Indeks kesukaran

B = Banyaknya peserta didik yang menjawab soal itu dengan betul

JS = Jumlah seluruh peserta didik peserta tes

[image:36.595.117.513.195.629.2](Arikunto, 2007)

Tabel 3.2

Klasifikasi Indeks Kesukaran Soal

Klasifikasi Indeks Kesukaran Harga Koefesien Kriteria

0,00 < P ≤ 0,30 Sukar

0,30 < P ≤ 0,70 Sedang

0,70 < P ≤ 1,00 Mudah

Sumber: Arikunto, 2007

3.7.5.3 Menghitung Daya Pembeda Soal

Daya Pembeda ini diujikan dengan maksud untuk mengetahui apakah

soal yang diajukan dalam penelitian ini mampu membedakan antara

68

sebuah soal yang tidak mampu dijawab oleh peserta didik yang pintar

namun dapat dijawab oleh peserta didik yang tidak pintar, maka akan

dipertanyakan kualitas butir soal tersebut.

Angka yang menunjukkan besarnya daya pembeda disebut indeks

diskriminasi yang disingkat D. Dalam menghitung Daya Pembeda Soal,

peneliti menggunakan rumus sebagai berikut:

Keterangan :

D = Daya pembeda butir

BA = Banyaknya subjek kelompok atas yang menjawab soal dengan

betul

JA = Banyaknya subjek kelompok atas

BB = Banyaknya subjek kelompok bawah yang menjawab soal dengan

betul

JB = Banyaknya subjek kelompok bawah

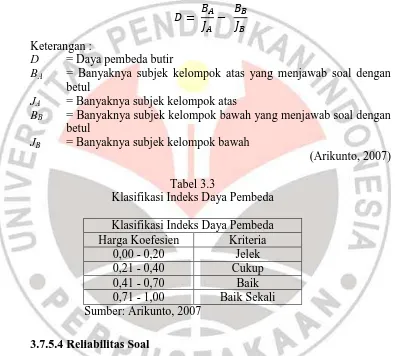

[image:37.595.119.514.235.591.2](Arikunto, 2007)

Tabel 3.3

Klasifikasi Indeks Daya Pembeda

Klasifikasi Indeks Daya Pembeda Harga Koefesien Kriteria

0,00 - 0,20 Jelek 0,21 - 0,40 Cukup

0,41 - 0,70 Baik

0,71 - 1,00 Baik Sekali Sumber: Arikunto, 2007

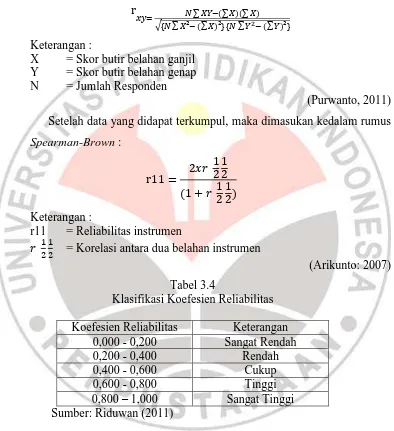

3.7.5.4 Reliabilitas Soal

Reliabilitas adalah pengukuran statistik untuk mengetahui sejauh mana

keajegan suatu instrumen penelitian, hal ini digunakan untuk mengetahui

kemungkinan resiko error dalam pengambilan data peneltian. Menurut

Silalahi (2009), bahwa

69

Sehingga dapat disimpulkan bahwa reliabilitas digunakan untuk

melihat keajegan suatu instrumen agar dapat digunakan. Untuk

memperoleh indeks reabilitas soal dapat dicari dengan menggunkan rumus

Product Moment, sebagai berikut:

∑ ∑ ∑

√ ∑ ∑ ∑ ∑

Keterangan :

X = Skor butir belahan ganjil Y = Skor butir belahan genap N = Jumlah Responden

(Purwanto, 2011)

Setelah data yang didapat terkumpul, maka dimasukan kedalam rumus

Spearman-Brown :

Keterangan :

r11 = Reliabilitas instrumen

= Korelasi antara dua belahan instrumen

[image:38.595.119.513.193.624.2](Arikunto: 2007)

Tabel 3.4

Klasifikasi Koefesien Reliabilitas

Koefesien Reliabilitas Keterangan 0,000 - 0,200 Sangat Rendah

0,200 - 0,400 Rendah

0,400 - 0,600 Cukup

0,600 - 0,800 Tinggi

0,800 – 1,000 Sangat Tinggi Sumber: Riduwan (2011)

3.8Teknik Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data dilakukan oleh peneliti dan observer secara

kolaboratif. Menurut Lincoln dan Guba dalam Wiriatmadja (2009), terdapat tujuh

karakter yang harus dimiliki oleh seorang penelti di dalam penelitian, diantaranya,

70

pengetahuan; memproses dengan segera; klarifikasi dan kesimpulan; serta

kesempatan dalam eksplorasi. Ketujuh karakter inilah yang kemudian mendasari

peneliti dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Adapun teknik dalam

pengumpulan data yang umum digunakan dalam penelitian tindakan, sebagai

berikut:

3.8.1 Observasi

Observasi sering disebut juga sebagai pengamatan, yaitu kegiatan

pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat

indera. Mengacu pada peneltian ini, maka peneliti melakukan observasi

dengan cara pastisipatif. Jadi, peneliti terlibat langsung ke lapangan dengan

mengadakan pengamatan terhadap objek terteliti.

Observasi dalam PTK digunakan untuk memantau aktifitas guru dan

peserta didik dan mencatat setiap tindakan guru dalam suatu kegiatan

pembelajaran. Selain itu, observasi dilakukan untuk menemukan kelemahan

yang terjadi, baik dari segi aktifitas guru, maupun peserta didik guna

dievaluasi dan diperbaiki pada tindakan pembelajaran berikutnya.

3.8.2 Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan

tertulis seperti arsip termasuk buku tentang pendapat, teori, dalil, atau

hukum-hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Studi

dokumentasi yang digunakan dalam peneltian ini berupa silabus, rpp, daftar

nilai, lembar kerja peserta didik, dan lembar jawaban tes. Selain itu, peneliti

menggunakan kamera sebagai alat perekam suasana pembelajaran di kelas.

3.9Analisis Data

Data yang dikumpulkan dari penelitian ini terdiri dari dua jenis data, yaitu

data kuantitatif yang didapatkan dari hasil tes dan hasil kerja kelompok atau

lembar kerja peserta didik yang dilakukan oleh peserta didik dan data kualitatif

yang didapatkan dari hasil observasi aktivitas di kelas selama proses

71

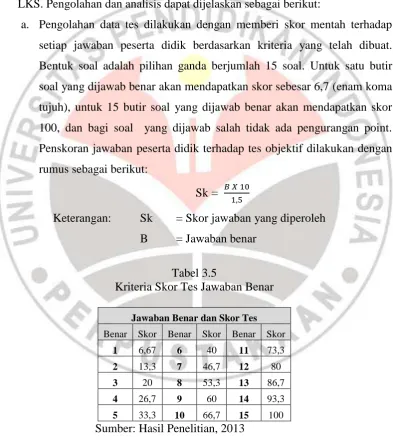

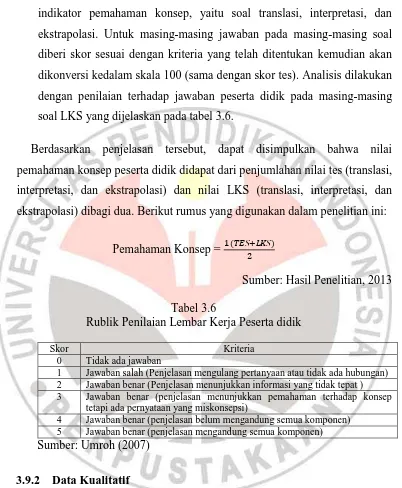

3.9.1 Data Kuantitatif

Data kuantitatif dianalisis secara statistika sederhana yaitu persentase

sehingga diperoleh hasil yang nantinya akan dibandingkan dengan KKM dan

nilai peserta didik setiap tindakan kelas ini dan guna melihat apakah

penelitian tindakan kelas ini dapat dikatakan berhasil atau tidak. Data

kuantitatif mengenai pemahaman konsep peserta didik meliputi nilai tes dan

LKS. Pengolahan dan analisis dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pengolahan data tes dilakukan dengan memberi skor mentah terhadap

setiap jawaban peserta didik berdasarkan kriteria yang telah dibuat.

Bentuk soal adalah pilihan ganda berjumlah 15 soal. Untuk satu butir

soal yang dijawab benar akan mendapatkan skor sebesar 6,7 (enam koma

tujuh), untuk 15 butir soal yang dijawab benar akan mendapatkan skor

100, dan bagi soal yang dijawab salah tidak ada pengurangan point.

Penskoran jawaban peserta didik terhadap tes objektif dilakukan dengan

rumus sebagai berikut:

Sk =

Keterangan: Sk = Skor jawaban yang diperoleh

[image:40.5