Penyakit Paru Obstruksi Kronik (PPOK)/ Cronic Obstruction

Pulmonary Disease (COPD) merupakan istilah yang sering digunakan untuk

sekelompok penyakit paru yang berlangsung lama dan ditandai oleh

peningkatan resistensi terhadap aliran udara sebagai gambaran patofisiologi

utamanya (Price, Sylvia Anderson: 2008). PPOK adalah penyakit paru kronik

dengan karakteristik adanya hambatan aliran udara di saluran napas yang

bersifat progresif nonreversibel atau reversibel parsial, serta adanya respons

inflamasi paru terhadap partikel atau gas yang berbahaya (GOLD, 2009).

PPOK merupakan salah satu dari kelompok penyakit tidak menular

yang menjadi masalah kesehatan masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan

oleh meningkatnya usia harapan hidup dan semakin tingginya pajanan faktor

resiko, seperti banyaknya jumlah perokok, serta pencemaran udara didalam

ruangan maupun diluar ruangan (Persatuan Dokter Paru Indonesia, 2011).

PPOK adalah klasifikasi luas dari gangguan, yang mencangkup bronchitis

kronis, bronkiektasis, emfisima dan asma. PPOK merupakan kondisi

ireversibel yang berkaitan dengan dyspnea saat beraktivitas dan penurunan

Dengan demikian dapat disimpulkan penyakit paru obstruksi kronik

adalah suatu penyakit yang dapat dicegah dan diobati yang ditandai dengan

adanya hambatan aliran udara pada saluran pernafasan yang menimbulkan

obstruksi saluran nafas, termasuk didalamnya ialah asma, bronchitis kronik,

dan emphysema paru. (Price, Sylvia Anderson, 2008; GOLD, 2009; Persatuan

Dokter Paru Indonesia, 2011; Smaltzer & Bare,2007 ).

B. Etiologi

Etiologi penyakit ini belum diketahui, Menurut Muttaqin Arif (2008),

penyebab dari PPOK adalah:

1. Kebiasaan merokok, merupakan penyebab utama pada bronchitis dan

emfisema.

2. Adanya infeksi: Haemophilus influenza dan streptococcus pneumonia.

3. Polusi oleh zat-zat pereduksi.

4. Faktor keturunan.

5. Faktor sosial-ekonomi: keadaan lingkungan dan ekonomi yang

memburuk.

Pengaruh dari masing – masing faktor risiko terhadap terjadinya PPOK adalah

C. Tanda dan Gejala

Tanda dan gejala akan mengarah pada dua tipe perokok (Smaltzer &

Bare, 2007):

1. Mempunyai gambaran klinik dominan kearah bronchitis kronis

(blue bloater).

2. Mempunyai gambaran klinik kearah emfisema (pink puffers).

Tanda dan gejalanya adalah sebagai berikut:

1. Kelemahan badan

2. Batuk

3. Sesak nafas

4. Sesak nafas saat aktivitas dan nafas berbunyi

5. Mengi atau wheezing

6. Ekspirasi yang memanjang

7. Batuk dada tong (Barrel Chest) pada penyakit lanjut

8. Penggunaan obat bantu pernafasan

9. Suara nafas melemah

10.Kadang ditemukan pernapasan paradoksal

D. Anatomi dan Fisiologi

1. Anatomi

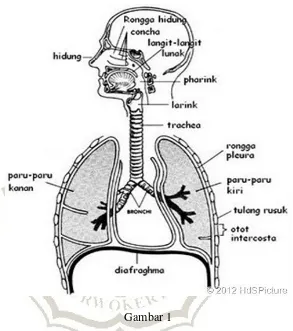

Gambar 1

Anatomi sistem pernafasan (Tarwoto & Ratna Ayani, 2009)

a. Hidung

Hidung atau naso atau nasal merupakan saluran udara yang pertama,

mempunyai dua lubang (kavum nasi), dipisahkan oleh sekat hidung (septum

nasi). Di dalamnya terdapat bulu-bulu yang berguna untuk menyaring udara,

b. Faring

Faring atau tekak merupakan tempat persimpangan antara jalan

pernapasan dan jalan makanan, terdapat di bawah dasar tengkorak, di

belakang rongga hidung, dan mulut sebelah depan ruas tulang leher.

Hubungan faring dengan organ-organ lain adalah ke atas berhubungan dengan

rongga hidung, dengan perantaraan lubang yang bernama koana, ke depan

berhubungan dengan rongga mulut, tempat hubungan ini bernama istmus

fausium, ke bawah terdapat 2 lubang (ke depan lubang laring dan ke belakang

lubang esofagus).

c. Laring

Laring atau pangkal tenggorokan merupakan saluran udara dan

bertindak sebagai pembentukan suara, terletak di depan bagian faring sampai

ketinggian vertebra servikal dan masuk ke dalam trakhea di bawahnya.

Pangkal tenggorokan itu dapat ditutup oleh sebuah empang tenggorokan yang

biasanya disebut epiglotis, yang terdiri dari tulang-tulang rawan yang

berfungsi pada waktu kita menelan makanan menutupi laring.

d. Trakea

Trakea atau batang tenggorokan merupakan lanjutan dari laring yang

dibentuk oleh 16 sampai 20 cincin yang terdiri dari tulang-tulang rawan yang

berbentuk seperti kuku kuda (huruf C) sebelah dalam diliputi oleh selaput

luar. Panjang trakea 9 sampai 11 cm dan di belakang terdiri dari jarigan ikat

yang dilapisi oleh otot polos.

e. Bronkus

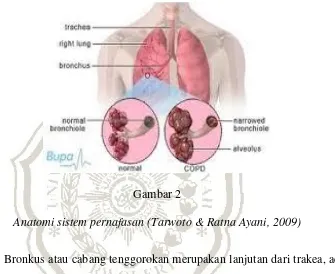

Gambar 2

Anatomi sistem pernafasan (Tarwoto & Ratna Ayani, 2009)

Bronkus atau cabang tenggorokan merupakan lanjutan dari trakea, ada

2 buah yang terdapat pada ketinggian vertebra torakalis IV dan V, mempunyai

struktur serupa dengan trakea dan dilapisi oleh jenis set yang sama. Bronkus

itu berjalan ke bawah dan ke samping ke arah tampuk paru-paru. Bronkus

kanan lebih pendek dan lebih besar dari pada bronkus kiri, terdiri dari 6-8

cincin, mempunyai 3 cabang. Bronkus kiri lebih panjang dan lebih ramping

dari yang kanan, terdiri dari 9-12 cincin mempunyai 2 cabang. Bronkus

Pada bronkioli tidak terdapat cincin lagi, dan pada ujung bronkioli terdapat

gelembung paru atau gelembung hawa atau alveoli.

Bronkus pulmonaris, trakea terbelah menjadi dua bronkus utama :

bronkus ini bercabang lagi sebelum masuk paru-paru. Dalam perjalanannya

menjelajahi paru-paru bronkus-bronkus pulmonaris bercabang dan beranting

lagi banyak sekali. Saluran besar yang mempertahankan struktur serupa

dengan yang dari trakea mempunyai diinding fibrosa berotot yang

mengandung bahan tulang rawan dan dilapisi epitelium bersilia. Makin kecil

salurannya, makin berkurang tulang rawannya dan akhirnya tinggal dinding

fibrosa berotot dan lapisan silia. Bronkus terminalis masuk kedalam saluran

yang agak lain yang disebut vestibula, dan disini membran pelapisnya mulai

berubah sifatnya: lapisan epitelium bersilia diganti dengan sel epitelium yang

pipih.

Dari vestibula berjalan beberapa infundibula dan didalam dindingnya

dijumpai kantong-kantong udara itu. kantong udara atau alveoli itu terdiri atas

satu lapis tunggal sel epitelium pipih, dan disinilah darah hampir langsung

bersentuhan dengan udara suatu jaringan pembuluh darah kapiler mengitari

alveoli dan pertukaran gas pun terjadi. Pembuluh darah dalam paru-paru.

Arteri pulmonaris membawa darah yang sudah tidak mengandung oksigen

dari ventikel kanan jantung ke paru-paru; cabangcabangnya menyentuh

arteriol itu membelah belah dan membentuk jaringan kapiler dan kapiler itu

menyentuh dinding alveoli atau gelembung udara.

Kapiler halus itu hanya dapat memuat sedikit, maka praktis dapat

dikatakan sel-sel darah merah membuat garis tungggal. Alirannnya bergerak

lambat dan dipisahkan dari udara dalam alveoli hanya oleh dua membrane

yang sangat tipis, maka pertukaran gas berlangsung dengan difusi, yang

merupakan fungsi pernafasan. Kapiler paru-paru bersatu dan bersatu lagi

sampai menjadi pembuluh darah lebih besar dan akhirnya dua vena

pulmonaris meninggalkan setiap paru-paru membawa darah berisi oksigen ke

atrium kiri jantung untuk didistribusikan keseluruh tubuh melalui aorta.

Pembuluh darah yang dilukiskan sebagai arteri bronkialis membawa

darah berisi oksigen langsung dari aorta toraksika ke paru-paru guna memberi

makan dan menghantarkan oksigen kedalam jaringan paru-paru sendiri.

Cabang akhir arteri-arteri ini membentuk pleksus kapiler yang tampak jelas

dan terpisah dari yang terbentuk oleh cabang akhir arteri pulmonaris, tetapi

beberapa dari kapiler ini akhirnya bersatu dalam vena pulmonaris dan

darahnya kemudian dibawa masuk ke dalam vena pulmonaris. Sisa darah itu

dihantarkan dari setiap paru-paru oleh vena bronkialis dan ada yang dapat

mencapai vena cava superior. Maka dengan demikian paru-paru mempunyai

f. Paru-paru

Paru-paru ada dua, merupakan alat pernfasan utama. Paru-paru mengisi

rongga dada. Terletak disebelah kanan dan kiri dan ditengah dipisahkan oleh

jantung beserta pembuluh darah besarnya dan struktur lainnya yang terletak

didalam media stinum. Paru-paru adalah organ yang berbentuk kerucut

dengan apeks (puncak) diatas dan sedikit muncul lebih tinggi daripada

clavikula didalam dasar leher. Pangkal paru-paru duduk diatas landau rongga

thoraks, diatas diafraghma. Paru-paru mempunyai permukaan luar yang

menyentuh iga-iga, permukaan dalam yang memutar tampuk paruparu, sisi

belakang yang menyentuh tulang belakang, dan sisi depan yang menutup

sebagian sisi depan jantung. Paru-paru dibagi menjadi beberapa belahan atau

lobus oleh fisura. Paru-paru kanan mempunyai tiga lobus dan paru-paru kiri

dua lobus. Setiap lobus tersusun atas lobula. Jaringan paru-paru elastis,

berpori, dan seperti spons.

Paru- paru merupakan sebuah alat tubuh yang sebagian besar terdiri

dari gelembung-gelembung (gelembung hawa = alveoli).

Gelembung-gelembung alveoli ini terdiri dari sel-sel epitel dan endotel. Jika dibentukan

luas permukaannya lebih kurang 90 m² pada lapisan inilah terjadi pertukaran

udara, O2 masuk kedalam darah dan CO2 dikeluarkan dari darah. Banyaknya

gelembung paru-paru ini kurang lebih 700.000.000 buah (paru-paru kiri dan

Pembagian paru-paru; paru-paru dibagi 2 (dua) :

1. Paru-paru kanan, terdiri dari 3 lobus (belah paru), lobus pulmo

dekstra superior, lobus media, dan lobus inferior. Tiap lobus

tersusun oleh lobus.

2. Paru-paru kiri, terdiri dari, pulmo sinister lobus superior dan lobus

inferior. Tiap-tiap lobus terdiri dari belahan-belahan yang lebih

kecil bernama segment.

Paru-paru kiri mempunyai 10 segmen yaitu; 5 (lima) buah segmen pada

lobus superior, dan; 5 (lima) buah segmen pada inferior. Paru-paru kanan

mempunyai segmen 10 segmen yaitu; 5 (lima) buah segmen pada lobus

superior; 2 (dua) buah segmen [pada lobus medialis, dan 3 (tiga) buah

segmen pada lobus interior. Tiap-tiap segmen ini masih terbagi lagi menjadi

belh-belahan yang bernama lobulus.

Diantara lobules satu dengan yang lainnya dibatasi oleh jaringan ikal

yang berisi pembuluh-pembuluh darah getah bening dan saraf-saraf, dalam

tiap-tiap lobules terdapat sebuah bronkiolus. Di dalam lobules, bronkiolus ini

bercabang-cabang banyak sekali, cabang-cabang ini disebut duktus alveolus.

Tiap-tiap duktus alveolus berakhir pada alveolus yang diameternya antara 0,2

Letak paru-paru

Pada rongga paru-paru datarannya menghadap ketengah rongga dada/

kavum mendiastinum. Pada bagian tengah itu terdapat lampuk paru-paru atau

hilus. Pada mendiastinum depan terletak jantung. Paru-paru dibungkus oleh

selaput yang bernama pleura. Pleura dibagi menjadi 2(dua):

1. Pleura viresal (selaput dada pembungkus) yaitu selaput paru yang

langsung membungkus paru-paru.

2. Pleura pariental yaitu selaput yang melapisi rongga dada sebelah

luar.

Antara kedua pleura ini terdapat rongga (kavum) yang disebut kavum

pleura. Pada keadaan normal, kavum pleura ini vakum/hampa udara sehingga

paru-paru dapat berkembang kempis dan juga terdapat sedikit cairan

(eskudat) yang berguna untuk meminyaki permukaannya (pleura),

menghindarkan gesekan antara paru-paru dan dinding dada dimana sewaktu

bernapas bergerak.

Pembuluh darah pada paru-paru.

Sirkulasi pulmonar berasal dari ventrikel kanan yang tebal dinding 1/3

dan tebal ventrikel kiri, Perbedaan ini menyebabkan kekuatan kontraksi dan

tekanan yang ditimbulkan jauh lebih kecil dibandingkan dengan tekanan

pulmonal ada darah yang langsung mengalir ke paru-paru dad aorta melalui

arteri bronkialis. Darah ini adalah darah "kaya oksigen" (oxyge-nated)

dibandingkan dengan darah pulmonal yang relatif kekurangan oksigen.

Darah ini kembali melalui vena pulmonalis ke atrium kiri. Arteri

pulmonalis membawa darah yang sedikit mengandung 02 dari ventrikel

kanan ke paru-paru. Cabang-cabangnya menyentuh saluran-saluran bronkial

sampai ke alveoli halus. Alveoli itu membelah dan membentuk jaringan

kapiler, dan jaringan kapiler itu menyentuh dinding alveoli (gelembung

udara). Jadi darah dan udara hanya dipisahkan oleh dinding kapiler.

Dari epitel alveoli, akhirnya kapiler menjadi satu sampai menjadi vena

pulmonalis dan sejajar dengan cabang tenggorok yang keluar melalui tampuk

paru-paru ke serambi jantung kiri (darah mengandung 02), sisa dari vena

pulmonalis ditentukan dari setiap paru-paru oleh vena bronkialis dan ada

yang mencapai vena kava inferior, maka dengan demikian paru-paru

mempunyai persediaan darah ganda.

Kapasitas paru-paru merupakan kesanggupan paru-paru dalam

menampung udara didalamnya. Kapasitas paru-paru dapat dibedakan sebagai

berikut:

1. Kapasitas total. Yaitu jumlah udara yang dapat mengisi paru-paru

dapat tergantung pada beberapa hal: Kondisi paru-paru, umur,

sikap dan bentuk seseorang,

2. Kapasitas vital. Yaitu jumlah udara yang dapat dikeluarkan setelah

ekspirasi maksima.l Dalam keadaan yang normal kedua paru-paru

dapat menampung udara sebanyak ± 5 liter

3. Waktu ekspirasi. Di dalam paru-paru masih tertinggal 3 liter udara.

Pada waktu kita bernapas biasa udara yang masuk ke dalam

paru-paru 2.600 cm3 (2 1/2 liter)

4. Jumlah pernapasan. Dalam keadaan yang normal: Orang dewasa:

16 - 18 x/menit, Anak-anak kira-kira: 24 x/menit, Bayi kira-kira :

30 x/menit, Dalam keadaan tertentu keadaan tersebut akan

berubah, misalnya akibat dari suatu penyakit, pernafasan bisa

bertambah cepat dan sebaliknya.

Beberapa hal yang berhubungan dengan pernapasan; bentuk

menghembuskan napas dengan tiba-tiba yang kekuatannya luar biasa, akibat

dari salah satu rangsangan baik yang berasal dari luar bahan-bahan kimia

yang merangsang selaput lendir di jalan pernapasan. Bersin. Pengeluaran

napas dengan tiba-tiba dari terangsangnya selaput lendir hidung, dalam hal

2. Fisiologi

Fungsi paru-paru ialah pertukaran gas oksigen dan karbondoksida.

Pada pernafasan melalui paru-paru atau pernafasan eksterna, oksigen

dipungut melalui hidung dan mulut pada waktu bernafas; oksigen masuk

melalui trakea dan pipa bronkial ke alveoli, dan dapat behubungan erat

dengan darah didalam kapiler pulmonaris. Hanya satu lapisan membran,

yaitu membran alveoli kapiler, yang memisahkan oksigen dari darah.

Oksigen menembus membran ini dan dipungut oleh hemoglobin sel

darah merah dan dibawa ke jantung. Dari sini dipompa didalam arteri

kesemua bagian tubuh. Dan meninggalkan paru-paru pada tekanan oksigen

100 mmHg dan pada tingkat ini hemoglobinnya 95% jenuh oksigen.

Di dalam paru-paru, karbondioksida, salah satu hasil buangan

metabolisme, menembus membran alveoler kapiler darah ke alveoli, dan

setelah melalui pipa bronkial dan trakea, dinapaskan keluar melalui hidung

dan mulut. Empat proses yang berhubungan dengan pernafasan pulmoner

atau pernafasan eksterna :

1. Ventilasi pulmoner, atau gerak pernafasan yang menukar udara

dalam alveoli dengan udara luar.

2. Arus darah melalui paru-paru.

3. Distribusi arus udara dan arus darah sedemikian sehingga dalam

4. Difusi gas yang menembusi membran pemisah alveoli dan

kapiler, CO2 lebih mudah berdifusi daripada oksigen.

Semua proses ini diatur sedemikian sehingga darah yang

meninggalkan paru-paru menerima jumlah tepat CO2 dan O2. Pada waktu

gerak badan, lebih banyak darah datang di paru-paru membawa terlalu

banyak CO2 dan terlampau sedikit O2; jumlah CO2 itu tidak dapat

dikeluarkan, maka konsentrasinya dalam darah arteri bertambah. Hal ini

merangsang pusat pernafasan dalam otak untuk memperbesar kecepatan dan

dalamnya pernafasan. Penambahan ventilasi ini mengeluarkan CO2 dan

memungut lebih banyak O2.

Pernafasan jaringan atau pernafasan interna, darah yang telah

menjenuhkan hemoglobinnya dengan oksigen (oksihemoglobin) mengitari

seluruh tubuh dan akhirnya mencapai kapiler, di mana darah bergerak sangat

lambat. Sel jaringan memungut oksigen dari hemoglobin untuk

memungkinkan oksigen berlangsung, dan darah menerima, sebagai gantinya,

hasil buangan oksidasi, yaitu karbondioksida. Perubahan-perubahan berikut

terjadi pada komposisi udara dalam alveoli, yang disebabkan pernafasan

eksterna dan pernafasan eksterna dan pernafasan interna atau pernafasan

jaringan. Udara yang dihembuskan jenuh dengan uap air dan mempunyai

suhu yang sama dengan badan (20 persen panas badan hilang untuk

Daya muat udara oleh paru-paru,besar daya muat udara oleh paru-paru

ialah 4.500 ml sampai 5000 ml atau 4½ sampai 5 liter udara. Hanya sebagian

kecil dari udara ini, kira-kira 1/10-nya atau 500 ml adalah udara pasang surut

(tidal air ), yaitu yang dihirup masuk dan diembuskan keluar pada pernafasan

biasa dengan tenang.Kapasitas vital,volume udara yang dapat dicapai masuk

dan keluar paru-paru pada penarikan napas paling kuat disebut kapasitas

paruparu. Diukurnya dengan alat spirometer. Pada seorang laki-laki, normal

4-5 liter dan pada seorang perempuan ,3-4 liter. Kapasitas itu berkurang pada

penyakit paru, penyakit jantung (yang menimbulkan kongesti

paru-paru), dan kelemahan otot pernafasan.

E. Patofisiologi

Hambatan aliran udara merupakan perubahan fisiologi utama pada

PPOK yang diakibatkan oleh adanya perubahan yang khas pada saluran nafas

bagian proksimal, perifer, parenkim dan vaskularisasi paru yang dikarenakan

adanya suatu inflamasi yang kronik dan perubahan struktural pada paru.

Terjadinya peningkatan penebalan pada saluran nafas kecil dengan

peningkatan formasi folikel limfoid dan deposisi kolagen dalam dinding luar

salurannafas mengakibatkan restriksi pembukaan jalan nafas. Lumen saluran

nafas kecil berkurangakibat penebalan mukosa yang mengandung eksudat

Dalam keadaan normal radikal bebas dan antioksidan berada dalam

keadaan seimbang. Apabila terjadi gangguan keseimbangan maka akan terjadi

kerusakan di paru. Radikal bebasmempunyai peranan besar menimbulkan

kerusakan sel dan menjadi dasar dari berbagai macam penyakit paru.

Pengaruh gas polutan dapat menyebabkan stress oksidan, selanjutnya

akan menyebabkanterjadinya peroksidasi lipid. Peroksidasi lipid selanjutnya

akan menimbulkan kerusakan sel daninflamasi. Proses inflamasi akan

mengaktifkan sel makrofag alveolar, aktivasi sel tersebut akanmenyebabkan

dilepaskannya faktor kemotataktik neutrofil seperti interleukin 8 dan

leukotrienB4, tumuor necrosis factor (TNF),monocyte chemotactic

peptide(MCP)-1 danreactive oxygen species(ROS). Faktor-faktor tersebut

akan merangsang neutrofil melepaskan protease yang akan merusak jaringan

ikat parenkim paru sehingga timbul kerusakan dinding alveolar dan

hipersekresi mukus. Rangsangan sel epitel akan menyebabkan dilepaskannya

limfosit CD8, selanjutnya terjadi kerusakan seperti proses inflamasi. Pada

keadaan normal terdapat keseimbangan antara oksidan dan antioksidan.

Enzim NADPH yang ada dipermukaan makrofagdan neutrophil akan

mentransfer satu elektron ke molekul oksigen menjadi anion super oksida

dengan bantuan enzim superoksid dismutase. Zat hidrogen peroksida (H2O2)

yang toksik akandiubah menjadi OH dengan menerima elektron dari ion feri

menjadi ion fero, ion fero dengan halida akan diubah menjadi anion

Pengaruh radikal bebas yang berasal dari polusi udara dapat

menginduksi batuk kronissehingga percabangan bronkus lebih mudah

terinfeksi. Penurunan fungsi paru terjadi sekunder setelah perubahan struktur

saluran napas. Kerusakan struktur berupa destruksi alveol yangmenuju ke arah

emfisema karena produksi radikal bebas yang berlebihan oleh leukosit dan

polusidan asap rokok.

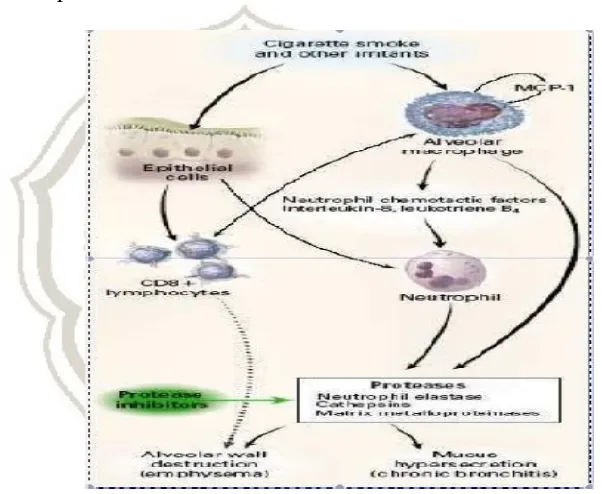

Gambar 3

Sumber (Mansjoer, 2001) (Diane C. Baughman, 2000)

Merokok dan berbagai partikel berbahaya seperti inhalasi dari biomass

fuels menyebabkan inflamasi pada paru, respons normal ini kelihatannya

berubah pada pasien yang berkembang menjadi PPOK. Respons inflamasi

kronik dapat mencetuskan destruksi jaringan parenkim (menyebabkan

(menyebabkan fibrosis jalan nafas kecil). Perubahan patologis ini

menyebabkan air trapping dan terbatasnya aliran udara progresif,

mengakibatkan sesak nafas dan gejala khas PPOK lainnya.

Inflamasi pada saluran nafas pasien PPOK muncul sebagai modifikasi

dari respons inflamasi saluran nafas terhadap iritan kronik seperti merokok.

Mekanisme untuk menjelaskan inflamasi ini tidak sepenuhnya dimengerti

tetapi mungkin terdapat keterlibatan genetik. Pasien bisa mendapatkan PPOK

tanpa adanya riwayat merokok, dasar dari respons inflamasi pasien ini tidak

diketahui. Stres oksidatif dan penumpukan proteinase pada paru selanjutnya

akan mengubah inflamasi paru. Secara bersamaan, mekanisme tersebut

menyebabkan karakteristik perubahan patologis pada PPOK. Inflamasi paru

menetap setelah memberhentikan merokok melalui mekanisme yang tidak

diketahui, walaupun autoantigen dan mikroorganisme persisten juga berperan.

Perubahan yang khas pada PPOK dijumpai pada saluran nafas,

parenkim paru, dan pembuluh darah paru. Perubahan patologi tersebut

meliputi: inflamasi kronik, dengan peningkatan sejumlah sel inflamasi

spesifik yang merupakan akibat dari trauma dan perbaikan berulang. Secara

umum, inflamasi dan perubahan struktur pada jalan nafas meningkat dengan

semakin parahnya penyakit dan menetap walaupun merokok sudah

F. Pathway

Faktor Predisposisi

Edema ,spasme bronkus, Peningktan secret bronkus

Obstruksi bronkiolus awal Fase ekspirasi

Sumber : Smaltzer & Bare (2002), Soematri (2009),dan Ikawati (2011)

G. Pemeriksaan penunjang

1. Tes Faal Paru

a. Spirometri (FEV1, FEV1 prediksi, FVC, FEV1/FVC) Obstruksi

ditentukan oleh nilai FEV1 prediksi (%) dan atau FEV1/FVC (%).

FEV1 merupakan parameter yang paling umum dipakai untuk menilai

beratnya PPOK dan memantau perjalanan penyakit. Apabila

spirometri tidak tersedia atau tidak mungkin dilakukan, APE meter

walaupun kurang tepat, dapat dipakai sebagai alternatif dengan

memantau variabilitas harian pagi dan sore, tidak lebih dari 20%.

b. Peak Flow Meter

2. Radiologi (foto toraks)

Hasil pemeriksaan radiologis dapat ditemukan kelainan paru

berupa hiperinflasi atau hiperlusen, diafragma mendatar, corakan

bronkovaskuler meningkat, jantung pendulum, dan ruang retrosternal

melebar. Meskipun kadang-kadang hasil pemeriksaan radiologis masih

normal pada PPOK ringan tetapi pemeriksaan radiologis ini berfungsi

juga untuk menyingkirkan diagnosis penyakit paru lainnya atau

menyingkirkan diagnosis banding dari keluhan pasien.

3. Analisagas darah

Harus dilakukan bila ada kecurigaan gagal nafas. Pada

4. Mikrobiologi sputum

5. Computed temography

Dapat memastikan adanya bula emfimatosa

Berdasarkan Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease

(GOLD) 2011, PPOK diklasifikasikan berdasarkan derajat berikut :

1. Derajat 0 (berisiko)

Gejala klinis : Memiliki satu atau lebih gejala batuk kronis, produksi

sputum, dan dispnea. Ada paparan terhadap faktor resiko.

Spirometri : Normal

2. Derajat I (PPOK ringan)

Gejala klinis : Dengan atau tanpa batuk. Dengan atau tanpa produksi

sputum.Sesak napas derajat sesak 0 sampai derajat sesak 1.

Spirometri : FEV1/FVC < 70%, FEV1 ≥ 80% .

3. Derajat II (PPOK sedang)

Gejala klinis : Dengan atau tanpa batuk. Dengan atau tanpa produksi

sputum. Sesak napas derajat sesak 2 (sesak timbul pada saat aktivitas).

Spirometri :FEV1/FVC < 70%; 50% < FEV1 < 80%.

4. Derajat III (PPOK berat)

Gejala klinis : Sesak napas derajat sesak 3 dan 4.Eksaserbasi lebih sering

terjadi Spirometri :FEV1/FVC < 70%; 30% < FEV1 < 50%

Gejala klinis : Pasien derajat III dengan gagal napas kronik. Disertai

komplikasi kor pulmonale atau gagal jantung kanan.

Spirometri :FEV1/FVC < 70%; FEV1 < 30% atau < 50%.

H. Penatalaksanaan

1. Penatalaksanaan medis

Penatalaksanaan medis dari Penyakit Paru Obstruksi Kronik adalah:

a. Berhenti merokok harus menjadi prioritas.

b. Bronkodilator (β-agonis atau antikolinergik) bermanfaat pada

20-40% kasus.

c. Pemberian terapi oksigen jangka panjang selama >16 jam

memperpanjang usia pasien dengan gagal nafas kronis (yaitu

pasien dengan PaO2 sebesar 7,3 kPa dan FEV 1 sebesar 1,5 L).

d. Rehabilitasi paru (khususnya latihan olahraga) memberikan

manfaat simtomatik yang signifikan pada pasien dengan pnyakit

sedang-berat.

e. Operasi penurunan volume paru juga bisa memberikan perbaikan

dengan meningkatkan elastic recoil sehingga mempertahankan

potensi jalan nafas (Davey, 2002).

2. Penatalaksanaan keperawatan

Penatalaksanaan keperawatan dari Penyakit Paru Obstruksi Kronik adalah:

b. Membantu tindakan untuk mempermudah pertukaran gas

c. Meningkatkan masukan nutrisi

d. Mencegah komplikasi, memperlambat memburuknya kondisi

e. Memberikan informasi tentang proses penyakit/prognosis dan

program pengobatan (Doenges, 2000)

Tujuan penatalaksanaan PPOK adalah:

1. Memeperbaiki kemampuan penderita mengatasi gejala tidak hanya

pada fase akut, tetapi juga fase kronik.

2. Memperbaiki kemampuan penderita dalam melaksanakan aktivitas

harian

3. Mengurangi laju progresivitas penyakit apabila penyakitnya dapat

dideteksi lebih awal.

Penatalaksanaan PPOK pada usia lanjut adalah sebagai berikut:

1. Meniadakan faktor etiologi/presipitasi, misalnya segera menghentikan

merokok, menghindari polusi udara.

2. Membersihkan sekresi bronkus dengan pertolongan berbagai cara.

3. Memberantas infeksi dengan antimikroba. Apabila tidak ada infeksi

antimikroba tidak perlu diberikan. Pemberian antimikroba harus tepat

sesuai dengan kuman penyebab infeksi yaitu sesuai hasil uji sensitivitas

4. Mengatasi bronkospasme dengan obat-obat bronkodilator. Penggunaan

kortikosteroid untuk mengatasi proses inflamasi (bronkospasme) masih

controversial.

a. Pengelolaan psikosial, terutama ditujukan untuk penyesuaian diri

penderita dengan penyakit yang dideritanya.

5. Pengobatan simtomatik.

6. Penanganan terhadap komplikasi-komplikasi yang timbul.

7. Pengobatan oksigen, bagi yang memerlukan. Oksigen harus diberikan

dengan aliran lambat 1 – 2 liter/menit.

8. Tindakan rehabilitasi yang meliputi:

a. Fisioterapi, terutama bertujuan untuk membantu pengeluaran secret

bronkus.

b. Latihan pernapasan, untuk melatih penderita agar bisa melakukan

pernapasan yang paling efektif.

c. Latihan dengan beban oalh raga tertentu, dengan tujuan untuk

memulihkan kesegaran jasmani.

d. Vocational guidance, yaitu usaha yang dilakukan terhadap penderita

I. Diagnosa Keperawatan

Diagnosa keperawatan utama pasien mencakup berikut ini:

1. Bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan bronkokontriksi,

peningkatan produksi sputum, batuk tidak efektif, kelelahan/berkurangnya

tenaga dan infeksi bronkopulmonal.

2. Pola napas tidak efektif berhubungan dengan napas pendek, mucus,

bronkokontriksi dan iritan jalan napas.

3. Gangguan pertukaran gas berhubungan dengan ketidaksamaan ventilasi

perfusi

4. Gangguan pola tidur

J. Intervensi

Aspiration Control Kriteria Hasil :

Mendemonstrasikan batuk efektif dan suara nafas yang bersih, tidak ada sianosis dan dyspneu (mampu mengeluarkan sputum, mampu bernafas dengan mudah, tidak ada pursed lips)

Menunjukkan jalan nafas yang paten (klien tidak merasa tercekik, irama

nafas, frekuensi

pernafasan dalam rentang normal, tidak ada suara nafas abnormal)

ampu

mengidentifikasikan dan mencegah factor yang dapat menghambat jalan nafas

1. Beri pasien 6 sampai 8 gelas cairan/hari kecuali terdapat kor pulmonal.

2. Ajarkan dan berikan

dorongan penggunaan teknik

4. Lakukan drainage postural dengan perkusi dan vibrasi pada pagi hari dan malam hari sesuai yang diharuskan.

5. Instruksikan pasien untuk menghindari iritan seperti asap rokok, aerosol, suhu yang ekstrim, dan asap.

6. Ajarkan tentang tanda-tanda dini infeksi yang harus dilaporkan pada dokter dengan segera: peningkatan sputum, perubahan warna sputum, kekentalan sputum, peningkatan napas pendek, rasa sesak didada, keletihan.

2. Pola napas

v Respiratory status : Ventilation NOC

Respiratory status : Airway patency

v Vital sign Status

1. Ajarkan klien latihan bernapas diafragmatik dan pernapasan bibir dirapatkan.

bronkokontri ada sianosis dan dyspneu (mampu mengeluarkan sputum, mampu bernafas dengan mudah, tidak ada pursed lips)

Menunjukkan jalan

nafas yang paten (klien tidak merasa tercekik, irama nafas, frekuensi

pernafasan dalam

rentang normal, tidak

ada suara nafas

abnormal)

Tanda Tanda vital dalam rentang normal (tekanan darah (sistole 110-130mmHg dan diastole 70-90mmHg), nad

Respiratory status :

Ventilation

Melaporkan penurunan dispnea

Menunjukkan perbaikan dalam laju aliran

4. Gangguan

1. Bantu klien latihan relaksasi ditempat tidur. 2. Lakukan pengusapan

punggung saat hendak tidur dan anjurkan keluarga untuk melakukan tindakan tersebut.

3. Atur posisi yang nyaman menjelang tidur, biasanya posisi high fowler.

4. Lakukan penjadwalan waktu tidur yang sesuai dengan kebiasaan pasien. 5. Berikan makanan ringan

menjelang tidur jika klien bersedia.

v Energy conservation v Self Care : ADLs

Kriteria Hasil :

Berpartisipasi dalam aktivitas fisik tanpa disertai peningkatan tekanan darah, nadi dan RR

Mampu melakukan aktivitas sehari hari (ADLs) secara mandiri

1. Kaji respon individu terhadap aktivitas; nadi, tekanan darah, pernapasan

2. Ukur tanda-tanda vital segera setelah aktivitas, istirahatkan klien selama 3 menit kemudian ukur lagi tanda-tanda vital.

lainnya yang sesuai, seperti berjalan perlahan.

4. Kaji tingkat fungsi pasien yang terakhir dan

status fungsi dasar.

5. Sarankan konsultasi dengan ahli terapi fisik untuk menentukan program

7. Tingkatkan aktivitas secara bertahap; klien yang sedang atau tirah baring lama mulai melakukan rentang gerak sedikitnya 2 kali sehari.

8. Tingkatkan toleransi terhadap aktivitas dengan mendorong klien

melakukan aktivitas lebih lambat, atau waktu yang lebih singkat, dengan istirahat yang lebih banyak atau dengan banyak

bantuan.