ISSN:2301-816X

JURUSAN BUDIDAYA PERAIRAN

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS LAMPUNG

JURNAL ILMU PERIKANAN DAN SUMBERDAYA PERAIRAN

JURNAL ILMU PERIKANAN DAN SUMBERDAYA PERAIRAN

ISSN:2301-816X

PIMPINAN REDAKSI

Eko Efendi

PENYUNTING AHLI

KETUA

Yudha T Adiputra

ANGGOTA

I n d r a G u m a y Yu d h a , S u p a r m o n o ,

Moh.Muhaemin, Wardiyanto, Supono,

Qadar Hasani, Tarsim, Herman Yulianto,

H e n n i W i j a y a n t i , M u n t i S a r i d a ,

Rara Diantari, Berta Putri, Limin Santoso,

Agus Setyawan

PENYUNTING TEKNIS

Mahrus Ali

KEUANGAN DAN SIRKULASI

Esti Harpeni

Alamat Redaksi

Jurusan Budidaya Perairan

Fakultas Pertanian Universitas Lampung

Jl. Sumantri Brodjonegoro No.1 Bandar Lampung 35144 Email: aquasains@yahoo.com;aquasains@gmail.com

Website:

http://perikanan.unila.ac.id/aquasains

/

DEWAN PENASEHAT

Dekan Fakultas Pertanian

Pembantu Dekan I Fak. pertanian

Pembantu Dekan II Fak. Pertanian

Pembantu Dekan III. Fak Pertanian

PENANGGUNG JAWAB

Siti Hudaidah

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT karena Penyusunan Jurnal “AQUASAINS” telah

selesai. Jurnal ini disusun untuk mengapresiasi dan mempublikasi hasil hasil

penelitian, dan kajian ilmiah bidang perikanan dan sumberdaya perairan. Untuk

mendukung tujuan tersebut , jurnal ini mengkhususkan diri dengan materi-materi

dalam bidang perikanan dan sumberdaya perairan. Edisi pertama ini memuat sepuluh

artikel yang diharapkan akan menambah wawasan dan pemahaman dibidang

perikanan dan sumberdaya perairan.

Pada kesempatan ini redaksi menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang

telah mengirimkan artikelnya-artikelnya. Redakasi akan membuka kesempatan

seluas-luasnya bagi seluruh kalangangan akademisi maupun praktisi baik dari dalam

lingkungan maupun diluar Universitas Lampung untuk mempublikasikan hasil-hasil

penelitiannya.

Akhir kata semoga jurnal ilmu perikanan dan sumberdaya perairan “AQUASAINS’

ini dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya.

Bandar Lampung, Juli 2012

Ruang Lingkup

Aquasains merupakan jurnal berkala yang berfungsi sebagai sarana komunikasi ilmiah dan untuk menyebarluaskan hasil-hasil penelitian. Bidang kajian dimuat meliputi perikanan budidaya, manajemen dan pemanfaatan sumberdaya perikanan. Naskah dalam jurnal tidak selalu mencerminkan pendapat Universitas Lampung. Dewan redaksi dapat menyingkat atau memperbaiki naskah yang akan dimuat tanpa mengubah maksud dan isinya. Jurnal Aquasains terbit tiga kali dalam setahun, bulan Maret, Juli dan Nopember

Aquasains menerima naskah dalam bentuk hasil penelitian (artikel ilmiah), catatan penelitian, dan pemikiran konseptual baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Naskah hasil penelitian maksimum 12 halaman (suntingan akhir) termasuk gambar dan tabel. Naskah yang disetujui untuk dimuat akan dibebani kontribusi biaya sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) per empat halaman pertama, selebihnya ditambah Rp 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) per halaman.

1. Persyaratan Legal

Penulis harus menjamin bahwa naskah tidak akan dipublikasikan dimanapun dalam bahasa yang sama atau berbeda tanpa izin dari pemilik hakcipta, yang menjamin hak pihak ketiga tidak akan dilanggar, dan penerbit tidak akan bertanggung jawab jika ada klaim dari pihak ketiga.

Penulis yang menyertakan bagian gambar atau teks yang sudah dipublikasikan di lain tempat yang membutuhkan izin dari pemilik harus menyertakan bukti seperti izin atau persetujuan yang diperoleh ketika akan megirimkan makalahnya. Materi yang diterima tanpa bukti akan dianggap asli dari penulis.

Naskah harus dilengkapi dengan “Pernyataan Pemindahan Hakmilik” yang dapat diunduh dari http://perikanan.unila.ac.id/

2. Prosedur Editorial

Makalah harus merupakan hasil penelitian yang relatif baru. Semua naskah adalah subjek untuk peer review. Penulis harus mengirimkan naskahnya dalam bentuk elektronik dengan format LYX atau Word dan PDF ke alamat redaksi:

Jurusan Budidaya Perairan

Fakultas Pertanian Universitas Lampung

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No.1 Bandar Lampung 35145 Email :

aquasains@yahoo.com aquasains@gmail.com

Naskah yang dikembalikan ke penulis untuk revisi harus dikirim kembali dalam waktu 4 minggu, sebaliknya jika tidak akan dipertimbangkan telah menyatakan menarik diri.

Naskah yang diyatakan ditolak tidak akan dikembalikan ke penulis (kecuali Ilustrasi asli). Makalah yang tidak sesuai dengan aturan jurnal akan dikembalikan ke penulis untuk direvisi sebelum dipertimbangkan untuk dipublikasi. Penulis bertanggung jawab terhadap keakuratan pustaka.

3. Persiapan Naskah

Untuk membantu penulis menyiapkan naskah, Aquasains akan menyediakan template dalam bentuk paket makro LYX dan template dalam bentuk word yang dapat digunakan dengan MS Office Word 2007 dan 2010.

Halaman Judul.Halaman judul harus termasuk: – Nama(nama) Penulis

– Judul harus ringkas dan informatif

– Intitusi yang berafiliasi dengan penulis dan alamat penulis

– Alamat Email, telpon/HP dan nomor fax untuk korespondensi dengan penulis

Abstrak.Tiap Makalah harus didahuli dengan abstrak berisikan hasil yang paling penting dan kesimpulan yang dapat ditulis dalam bahasa indonesia atau bahasa inggris dengan tidak lebih dari 300 kata.

Singkatan. Singkatan harus didefinisikan pada saat pertama kali disebutkan dalam abstaks dan disebutkan ulang pada tubuh naskah utama dan digunakan secara konsisten untuk selanjutnya.

Daftar simbol yang harus mengikuti abstraks dalam bentuk daftar jika diperlukan. Penomoran Bab harus dalam bentuk desimal. Satuan Internasional (SI) harus digunakan.

Catatan kaki yang mendasar pada teks harus diberi nomor secara berurutan dan ditempatkan pada bagian bawah halaman dimana dirujuk

Catatan Kaki. Catatan pada halaman judul tidak diberikan simbol perujuk. Catatan kaki pada teks diberi nomor secara berurutan, begitu juga dengan tabel harus ditunjukkan dengan huruf kecil superscript (atau bintang untuk nilai signifikan dan data statistik lainnya).

Pendanaan. Penulis diharapkan untuk mengungkapkan semua bentuk komersialisasi atau asosiasi lain yang mungkin memici konflik kepentingan yang berhubungan dengan materi yang dikirim. Semua sumber pendanaan yang mendukung pekerjaan dan institusi atau perusahaan yang berafiliasi dengan penulis harus diakui.

Apendiks. Jika ada satu atau lebih apendiks, harus diberi nomr secara berurutan. Persamaan dalam apendiks harus ditujukan secara berbeda dari bagian utama makalah seperti (A1), (A2) dsb. Pada tiap apendiks persamaan harus diberi nomor secara terpisah.

Pustaka. Daftar pustaka hanya yang termasuk kata dalam naskah yang disitir dan yang sudah dipublikasikan atau diterima untuk publikasi.

Kominikasi pribadi hanya disebutkan dalam teks. Jika tersedia DOI (Digital Object Identifier) dapat ditambahkan pada akhir dari pustaka dalam bentuk pertanyaan.

Pensitiran dalam teks harus ditunjukan dengan nomor dalam kurung kuadrat seperti [1], [2] dsb. Pustaka harus diberi nomor dalam urutan dimana terlihat dalam teks dan didaftar dalam urutan numerik. Judl jurnal harus disingkat sesuai dengan aturan internasional yang berlaku. Pustaka dengan tanda baca yang benar harus mengikuti gaya seperti berikut:

Artikel jurnal:

Hijau T, Hitam J, Biru W (2010) Judul artikel. Singkatan Jurnal.Volume Nomor:halaman-halaman

Buku:

Hijau T, Hitam J (2012) Judul Buku. Lokasi:Penerbit. Halaman

Buku dengan banyak Penulis:

Biru W (2011) Judul Bab.Dalam: Hijau T, Hitam J (Eds) Judul Buku. Lokasi: Penerbit, pp 1-50

Pustaka seperti “komunikasi pribadi” atau “data tidak dipublikasikan” tidak dapat dimasukkan dalam daftar pustak, tetapi harus disebutkan dalam tanda kurung: hal ini juga diterapkan pada makalah yang dipresentasikan pada pertemuan tetapi belum dipublikasikan atau diterima untuk publikasi. Tnaggal harus diberikan untuk kedua bentuk “komunikasi pribadi” atau “data tidak dipublikasikan”

Makalah yang telah diterima untuk publikasi harus dimasukkan dalam daftar pustaka dengan nama jurnal dan ditambahkan keterangan “in press”.

Komunikasi oral hanya disebutkan dalam Pengakuan/ucapan terima kasih.

Makalah yang dipoblikasikan online tetapi belum atau tidak dicetak dapat disitir menggunakan Digital Object Indentifier (DOI). DOI harus ditambahkan pada akhir pustaka dalam bentuk pertanyaan Contohnya: Ward J, Robinson PJ (2004) How to detect hepatocellular carcinoma in cirrhosis. Eur Radiol DOI 10.1007/s00330-004-1450-y

Ilustrasi dan Tabel. Semua gambar (Foto, grafik atau diagram) dan tabel harus disitir dalam teks, dan diberi penomeran secara berurutan dengan nomer arab (1, 2, dst) untuk mengidentifikasi gambar atau tabel. Gambar atau foto atau grafik harus dikirimkan dalam kualitas terbaik untuk dicetak, untuk gambar dua warna (hitam dan putih) harus dikirim dengan kontrs yang jelas. Beberapa gambar yang ditempatkan dalam satu plate dalam satu halaman harus dibuat legenda dengan singkat dan jelas yang dapat menjelaskan gambar. Legenda ditempatkan di bawah gambar, diats sitiran untuk gambar. Tabel harus memiliki judul dan legenda untuk menjelaskan jika menggunakan singkatan dalam tabel.Catatan kaki untuk tabel digunakan untuk menjelaskan keterangan dari isi tabel dengan meggunakan superscript huruf kecil. Untuk menjelaskan signifikansi atau data statistik digunakan lambang bintang (asterik).

4. Pengiriman Elektronik

Teks dan gambar harus dikirim dalam file terpisah. Panduan teknis untuk menyiapkan naskah.

Teks

Jurnal aquasains hanya menerima file dengan format LYX (lebih disukai untuk yang sudah familier) atau format dokumen MS word.

Untuk pengiriman naskah menggunakan perangakt lunah pengolah kata LYX harus menyertakan sumber aslinya dan dalam bentuk postscript atau pdf. Penulis dapat menggunakan paket makro LYX ataupun template word yang akan disediakan oleh radaksi.

Panduan layout

1. Menggunakan huruf normal sederhana (seperti TimesRoman) untuk teks Pilihan style yang lain:

• Untuk teks yang membutuhkan perhatian, istilah asing, dan nama latin menggunakan tipe italik • Untuk tujuan khusus seperti vektor matematik gunakan tipe huruf tebal

2. Gunakan penomoran halaman secara otomatis

3. Untuk Indentasi menggunakan tab stops dan tidak diperkenankan menggunakan space bar 4. Untuk tabel menggunakan fungsi tabel dalam MS word, tidak menggunkan spreadsheet atau

program Excell untuk membuat tabel

5. Menggunakan editor persamaan dalam MS word 6. Tabel dan gambar diletakkan di halaman akhir naskah

7. Semua gambar yang ada dalam teks dikirimkan delam file terpisah

Ilustrasi

Siapkan gambar yang akan dikirim dalam format EPS untuk grafik vektor yang dapat dikspor dari program pengolah gambar atau perangkat lunak image converter, dan untuk gambar dua warna (hitam-putih) menggunakan format TIFF. Nama file (satu file untuk tiap gambar) juga termasuk nomor gambar. Legenda gambar harus disertakan dalam teks tidak dalam file gambar.

– Resolusi pemindaian:gambar yang dipindai harus didigitasi dengan resolusi minimum 800 dpi untuk gambar berwarna dan 300 dpi untuk gambar dua warna.

– Warna gambar disimpan dalam format RGB (8 bits tiap saluran).

– Grafik vektor: huruf yang digunakan dalam grafik vektor harus sudah termasuk, tidak diperkenankan menggambar menggunakan hairline, minimum tebal garis adalah 0.2 mm (0.567 pt).

Format Data

1. Untuk naskah awal pengiriman file disimpan dalam bentuk RTF (Rich Text Format) atau DOC atau DOCX atau format lain yang kompatibel dengan pengolah kata MS Word. Gambar dalam format EPS dan atau TIFF. Jika menggunakan pengolah kata LYX file disimpan dalam format berekstensi .lyx dan termasuk sumber aslinya dari makropaketnya dan dalam format postscript atau pdf.

2. Informasi umum yang berisi judul, Operating system yang digunakan, program pengolah kata, program pengolah gambar, dan program kompresi file ditulis dalam program notepad atau wordpad.

3. Semua file teks, ilustrasi atau gambar dan informasi umum dikirim dalam bentuk file kompresi ZIP, file diberi nama dengan hal yang mudah diingat (seperti nama penulis) tidak lebih dari 8 karakter tidak menggunakan simbol khusus.

5. Materi Elektronik Pelengkap (MEP)

Untuk artikel dalam jurnal ini yang akan dipublikasikan disediakan materi:

o Dikirim ke Editor dalam bentuk elektronik bersama dengan makalah sebagai subjek untuk peer review

o Diterima Editor MEP terdiri atas:

– Informasi yang tidak mungkin dicetak seperti animasi, klip video, rekaman suara dsb.

– Informasi yang lebih tepat dalam bentuk elektronik seperti rangkaian/sequence, data spektral dsb. – Data asli yang besar yang berhubungan dengan makalah seperti tabel tambahan, ilustrasi

Setelah makalah dinyatakan diterima oleh Editor MEP akan dipublikasikan sebagaimana yang diterima dari penulis hanya dalam versi online. Referensi akan diberikan pada versi cetak.

6. Perbaikan/Koreksi

Penulis harus menyertakan membuat bukti koreksi pada printout dalam file pdf, pengecekkan bahwa teks sudah lengkap dimana gambar dan tabel sudah termasuk di dalamnya. Setelah publikasi online, selanjutnya perubahan hanya dapat dilakukan dalam bentuk Erratum yang akan di hyperlink-kan dengan artikel.

Penulis hanya. Perubahan mendasar dalam isi seperti hasil terbaru, nilai terkoreksi, judul dan kepengarangan tidak diperkenankan tanpa persetujuan dari editor yang bertanggung jawab. Dalam kasus ini harap menghubungi Pimpinan Redaksi sebelum mengembalikan bukti ke penerbit.

7. Cetakan Lepas

Cetakan lepas dari artikel akan diberikan tanpa dikenakan biaya tambahan sebanyak kontibutor dalam artikel.Jika menginginkan untuk memesan tambahan cetakan lepas harus mengembalikan formulir pemesanan dengan bukti yang sesuai, kemudian diberi judul untuk menerima file pdf dari artikel untuk penggunaan pribadi. Biaya untuk tambahan pemesanan cetakan lepas akan ditentukan kemudian

.

AQUASAINS

(Jurnal Ilmu Perikanan dan Sumberdaya Perairan)

PENGARUH EKSTRAK SIDAWAYAH DENGAN KONSENTRASI YANG

BERBEDA UNTUK MENGATASI INFEKSI BAKTERIAeromonas hydrophilla PADA IKAN NILA (Oreochromis niloticus)

Sri Rahmaningsih

Ringkasan Permasalahan yang sering muncul dalam usaha budidaya ikan nila adalah serangan penyakit bakteri yang disebabkan oleh Aeromonas Hydrophi-lla atau biasa dikenal penyakit bercak merah “Motil Aeromonas Septicemia” (MAS). Penelitian ini bertujuan untuk menge-tahui pengaruh sidawayah dalam meng-hambat pertumbuhan bakteriA. hydro-phillasecara in vitro; pengaruh pembe-rian berbagai konsentrasi sidawayah ter-hadap tingkat kelulushidupan dan jum-lah koloni bakteri dalam ginjal ikan ni-la dan konsentrasi terbaik yang mam-pu memberikan tingkat kelulushidupan tertinggi pada ikan nila. Rancangan per-cobaan yang digunakan adalah Rancang-an Acak Lengkap (RAL) dengRancang-an 4 perla-kuan dan 3 kali ulangan. Hasil peneli-tian menunjukkan bahwa perendaman sidawayah berpengaruh nyata terhadap tingkat kelulushidupan ikan nila (P < 0,05). Tingkat kelulushidupan ikan nila selama penelitian adalah 29% (A), 64% (B), 72% (C) dan 44% (D). Hasil peneliti-an menunjukkpeneliti-an pula perlakupeneliti-an C (kon-sentrasi sidawayah 0,04%) merupakan perlakuan yang terbaik, dengan tingkat kelulushidupan ikan nila tertinggi sebe-sar 74%.

Program Studi Ilmu Perikanan dan D3 Peri-kanan Fakultas PeriPeri-kanan dan Kelautan UNI-ROW Tuban

E-mail: rahmaningsihsri@yahoo.co.id

Keywords Ikan Nila, Bakteri A. hydrophilla, Sidawayah

PENDAHULUAN

Ikan nila (Oreochromis niloticus) meru-pakan salah satu jenis ikan budidaya air tawar yang ternilauk ekonomis penting dan telah dibudidayakan secara inten-sif. Salah satu kendala yang dihadapi dalam budidaya intensif adalah penya-kit ikan. Salah satu jenis penyapenya-kit ik-an yik-ang sering dijumpai adalah penya-kit bakterial yang disebabkan oleh bak-teriAeromonas hydrophilla, merupakan bakteri patogen penyebab penyakit “Mo-til Aeromonas Septicemia” (MAS), teru-tama untuk spesies ikan air tawar di per-airan tropis. Bakteri ini termasuk pato-gen oportunistik yang hampir selalu ada di air dan siap menimbulkan penyakit apabila ikan dalam kondisi kurang ba-ik. Penyakit yang disebabkan Aeromo-nas hydrophillaberakibat bercak merah pada ikan dan menimbulkan kerusakan pada kulit, insang dan organ dalam [1]. Penyebaran penyakit bakterial pada ik-an umumnya sik-angat cepat serta dapat menimbulkan kematian yang sangat ting-gi pada ikan-ikan yang diserangnya [2]. Salah satu alternatif dalam mengobati penyakit bakterial pada ikan adalah meng-gunakan bahan-bahan alami yang mem-punyai kemampuan anti bakteri antara

2 Sri Rahmaningsih

lain ekstrak bawang putih untuk meng-obati benih ikan lele yang terinfeksiA. hydrophilla [3]; ekstrak air kunyit un-tuk mengobatiPseudomonas aeruginosa pada ikan gurame [4]. Salah satu tum-buhan yang potensial untuk diujicobak-an sebagai diujicobak-antibakteri pada ikdiujicobak-an adalah tumbuhan sidawayah (Woodfordia fru-cticosa(L) Kurz). [5] menerangkan bah-wa perasan daun sidabah-wayah dalam air mempunyai efek antibakteri terhadap Sta-phylococcus aeurus. Penggunaan sidawa-yah untuk pengobatan penyakit ikan, khu-susnya penyakit bakterial pada ikan be-lum banyak diujicobakan. Adapun tuju-an dari penelitituju-an ini adalah untuk meng-etahui :

1. Pengaruh sidawayah dalam mengham-bat pertumbuhan bakteri A. hydro-phillasecara in vitro

2. Pengaruh berbagai konsentrasi sida-wayah terhadap tingkat kelulushidup-an ikkelulushidup-an nila ykelulushidup-ang diinfeksi bakteriA. hydrophilla.

3. Pengaruh peredaman sidawayah de-ngan konsentrasi yang berbeda ter-hadap jumlah koloni bakteriA. hydro-philladidalam ginjal ikan nila. 4. Konsentrasi sidawayah terbaik yang

mampu mengobati infeksi A. hydro-phillapada ikan nila dan memberik-an tingkat kelulushidupmemberik-an tertinggi pada ikan nila.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di laboratorium Ilmu Perikanan Fakultas Perikanan dan Kelautan UNIROW Tuban. Waktu pe-nelitian adalah bulan Januari-April 2007. Metode penelitian yang dipergunakan ada-lah metode eksperimental yang dilakuk-an di laboratorium. Metode eksperimen-tal adalah suatu usaha terencana untuk memperoleh fakta baru atau untuk mem-perkuat teori baru maupun membantah hasil-hasil penelitian yang telah ada [6].

Prosedur Penelitian

1. Penyediaan wadah uji ebelum digu-nakan, wadah uji dibersihkan dan di-desinfeksi terlebih dahulu dengan ch-lorine konsentrasi 10 ppm, selama 30 menit, kemudian dibilas dengan air bersih dan dikeringkan.

2. Pembuatan larutan sidawayah serbuk sidawayah seberat 4 g dilarutkan da-lam 100 ml air, kemudian dipanask-an selama 15 menit pada suhu 90oC, selanjutnya dilakukan penyaringan pada saat larutan sidawayah panas ke dalam Erlenmeyer dan ditutup de-ngan aluminium foil [7]. Larutan ini adalah larutan stock dengan konsen-trasi 5% untuk uji in vitro.

3. Penyediaan peralatan mikrobiologis sebelum digunakan disterilkan terle-bih dahulu denganautoclavepada te-kanan 1 atm pada suhu 121oC sela-ma 15 menit.

4. Penyediaan media tumbuh bakteriA. hydrophillaMedia yang dipergunak-an adalah media agar padatTriptic Soy Agar(TSA) dan mediaTriptic Soy Broth(TSB) cair dan uji API 20 E un-tuk identifikasi bakteri.

Adaptasi ikan uji Sebelum dilakukan in-feksi pada ikan uji, terlebih dahulu dila-kukan adaptasi selama 1 minggu dida-lam wadah penelitian. Tujuan adaptasi adalah untuk mengetahui tingkat kese-hatan ikan yang akan digunakan dalam penelitian. Apabila selama adaptasi ter-jadi kematian 10%, maka ikan uji tidak layak digunakan dalam penelitian [1]. Kultur Bakteri Kultur bakteriA. hydro-philladilakukan pada media TSA plate dengan menggunakan jarum ose, selan-jutnya diinkubasi + 24 jam dalam incu-bator dengan suhu 35oC, sehingga bak-teri yang dilkultur adalah hasil kultur ulang dengan umur inkubasi + 24 jam.

Penelitian Pendahuluan

1. Uji MIC bakteri A. hydrophilla ter-hadap Sidawayah untuk mengetahui konsentrasi minimal Sidawayah yang

pengaruh ekstrak sidawayah 3

dapat menghambat pertumbuhan bak-teriA. hydrophilladilakukan uji MIC secara in vitro dengan metoda pengen-ceran “Serial Tube Dilubation” [8]. 2. Uji ketahanan hidup ikan nila

terha-dap sidawayah bertujuan untuk meng-etahui konsentrasi sidawayah yang bisa meracuni ikan uji. Uji ini meng-gunakan konsentrasi sidawayah dari uji MIC, dan tiap-tiap konsentrasi si-dawayah tersebut dilihat pengaruh-nya terhadap tingkat kematian ikan nila.

3. Uji patogenitasA. hydrophilla terha-dap ikan nila bertujuan untuk meng-etahui konsentrasi bakteri yang da-pat menyebabkan 50% kematian ik-an uji. Selik-anjutnya konsentrasi bak-teri yang didapat akan digunakan da-lam infeksi pada uji utama.

Metoda infeksi yang digunakan adalah penyuntikan. Tiap ikan diinfeksi dengan 0,1 mL larutan bakteri A. hydrophilla yang berumur + 24 jam melalui penyun-tikanintramuscular[3]. Kepadatan bak-teri yang diinjeksikan adalah 104 sel/mL. Ikan dipelihara dalam akuarium yang diaerasi secara terus-menerus. Kepadat-an bakteri ini berdasarkKepadat-an pada peneli-tian pendahuluan, yaitu uji patogenitas terhadap ikan nila.Ikan uji direndam da-lam larutan sidawayah dengan konsen-trasi A = 0%; B = 0,20%, C = 0,40% dan D = 0,60% yang telah ditetapkan berda-sarkan pada uji MIC dan uji biologis.

Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam peneliti-an ini meliputi :

1. Gejala klinis; pengamatan gejala kli-nis meliputi perubahan tingkah la-ku, kondisi eksternal dan internal pa-da tubuh ikan. Data gejala klinis dia-mati pada saat infeksi bakteriA. hydro-philla dan selama pemeliharaan pe-nelitian utama.

2. Kelulushidupan Ikan Nila (SR) dila-kukan dari awal penelitian (hari ke-1 treatment) hingga akhir penelitian

(hari ke-7), berdasarkan rumus dari Effendy (1979), sebagai berikut :

SR= Nt

No

x100% (1)

dimana: SR = persentase kelangsung-an hidup Nt = Jumlah ikkelangsung-an uji pada akhir penelitian No = Jumlah ikan uji pada awal penelitian.

3. Penghitungan jumlah koloni bakteri pada ginjal ikan nila dilakukan se-belum perlakuan (mulai munculnya gejala klinis), pada waktu 24 jam pa-sca perendaman dan pada akhir pe-nelitian yaitu hari ke-7. Tujuannya untuk mengetahui jumlah koloni bak-teri yang ada dalam ginjal ikan nila.

Analisa Data

Data kelulushidupan ikan nila dianali-sa dengan analisis ragam, sedangkan da-ta gejala klinis ikan uji, perhitungan jum-lah koloni bakteri dan kualitas air di-analisa secara deskriptif. Sebelum ana-lisis ragam dilakukan, maka dilakukan uji hemogenitas dengan metoda Barlett, uji normalitas dengan metoda lilefors dan uji additifitas menurut tukey [6]. Bila dalam analisa ragam diperoleh beda nya-ta (P < 0,05) anya-tau beda sangat nyanya-ta (R < 0,01), maka dilakukan uji wilayah gan-da Duncan untuk mengetahui perbegan-da- perbeda-an diperbeda-antara pengaruh perlakuperbeda-an [6].

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil uji pendahuluan tersebut da-pat ditentukan untuk penelitian utama, diantaranya : a. Dari uji MIC diketahui konsentrasi sidawayah terendam yang dapat menghambat pertumbuhan bak-teriA. hydrophillaadalah 0,20%, selan-jutnya digunakan sebagai dasar penen-tuan konsentrasi pada uji utama. b. Jum-lah bakteri yang digunakan untuk meng-infeksi ikan pada uji utama adalah 1,01 x 104 CFU/mL. c. Lama waktu penga-matan untuk penelitian utama adalah 151,36 jam atau + 7 hari.

4 Sri Rahmaningsih

Gambar 1 Ikan nila yang terserang bakteriA hydrophilla

Dari hasil pengamatan gejala klinis ik-an nila setelah diinfeksiA. hydrophilla adalah adanya bercak kemerahan di se-kitar tubuh ikan nila uji, perdarahan pa-da sirip ekor pa-dan punggung pa-dan terjadi-nya luka pada daerah bekas suntikan. Hal ini terlihat pada waktu 24 jam pa-sca infeksi. Selain itu, pergerakan ting-kah laku ikan tidak normal, hal ini terli-hat dengan pergerakan renang yang lamb-an, warna tubuh menjadi lebih gelap, ik-an sering berada di dasar akuarium, len-dir yang berlebihan dan respon terha-dap makanan menurun. Pada hari ke dua pasca infeksi, sirip ekor dan punggung ikan uji terlihat geripis dan bagian per-ut juga terlihat buncit karena berisi cair-an.

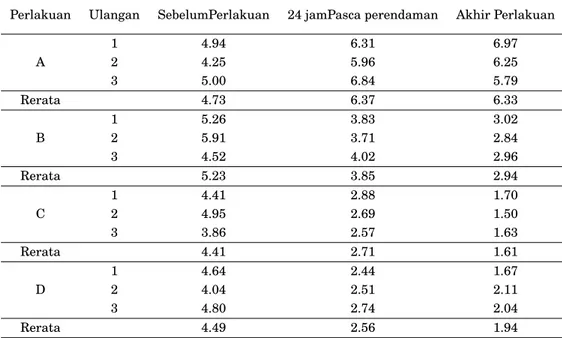

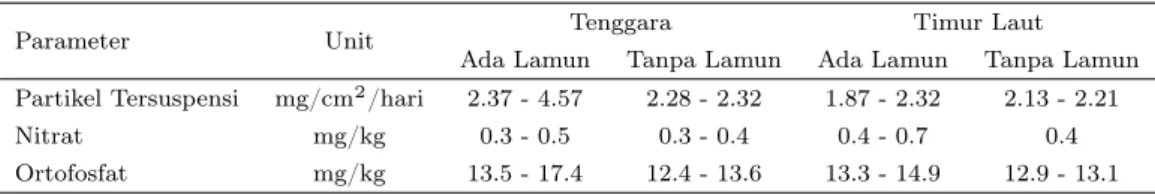

Hasil pengamatan jumlah koloni bakte-ri A. hydrophilla dalam ginjal ikan ni-la dini-lakukan sebelum perni-lakuan (muni-lai munculnya gejala klinis), pada waktu 24 jam pasca peredaman dan akhir pene-litian. Hasil pengamatan jumlah koloni bakter A. hydrophilladapat dilihat pa-da Tabel 1.

Hasil pengamatan terhadap kelulus hi-dupan ikan nila yang terinfeksiA. hydro-philla dengan waktu 7 hari setelah di-beri perlakuan perendaman sidawayah selama 30 menit dan dilakukan 3 hari berturut-turut tersaji pada Tabel 2. Untuk mengetahui efek sidawayah ter-hadap suatu mikroorganisme dan untuk mengetahui konsentrasi minimum yang

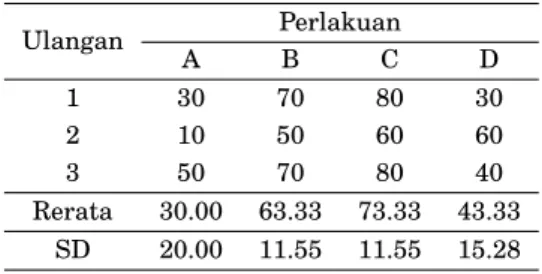

Tabel 2 Data Kelulushidupan Ikan Nila (%)

Ulangan Perlakuan A B C D 1 30 70 80 30 2 10 50 60 60 3 50 70 80 40 Rerata 30.00 63.33 73.33 43.33 SD 20.00 11.55 11.55 15.28

sudah mampu menghambat pertumbuh-an mikroorgpertumbuh-anisme tersebut dilakukpertumbuh-an uji MIC secara in vitro. Indikator tidak adanya pertumbuhan bakteri dapat dili-hat dari media TSB yang jernih, sedangk-an apabila ada pertumbuhsedangk-an pada me-dia TSB terdapat warna kekuningan yang keruh. Dari hasil uji MIC menunjukkan bahwa sidawayah diduga mengandung senyawa aktif tannin [9], dengan kon-sentrasi 0,20% sudah mampu mengham-bat pertumbuhan bakteri. Dari uji ini pu-la, ditunjukkan bahwa sidawayah me-rupakan jenis antimikroba alami yang bersifat bakteriostatik. Hal ini dapat di-lihat pada pengujian MIC pada konsen-trasi sidawayah 0,20% tidak tumbuh pa-damedium broth(TSB) akan tetapi tum-buh pada media agar (TSA), sehingga pada konsentrasi sidawayah 0,20% ter-sebut bersifat bakteriostatik. Menurut [9] melaporkan bahwa daun, buah dan ter-utama bunga sidawayah kaya akan tan-nin. Tannin diduga mempunyai aktivi-tas antimikroba yang mekanismenya sa-ma dengan senyawa fenolik dalam meng-hambat dan membunuh pertumbuhan bak-teri [10].

Gejala klinis yang timbul pada ikan uji selama penelitian berlangsung adalah ge-rakan ikan menjadi lamban, ikan cende-rung diam di dasar akuarium; luka/borok pada daerah suntikan; perdarahan pa-da bagian pangkal sirip ekor pa-dan sirip punggung, dan pada perut bagian bawah terlihat buncit dan terjadi pembengkak-an. Ikan sebelum mati naik ke permu-kaan air dengan sikap berenang yang labil. Gejala ini pernah pula dilaporkan oleh [11] bahwa tantanda umum da-ri ikan yang teda-rinfeksi bakteda-riA.

hydro-pengaruh ekstrak sidawayah 5

Tabel 1 Data jumlah koloni bakteriA. hydrophilla(x 106CFU/mL) yang diisolasi dari ginjal ikan nila

Perlakuan Ulangan SebelumPerlakuan 24 jamPasca perendaman Akhir Perlakuan

A 1 4.94 6.31 6.97 2 4.25 5.96 6.25 3 5.00 6.84 5.79 Rerata 4.73 6.37 6.33 B 1 5.26 3.83 3.02 2 5.91 3.71 2.84 3 4.52 4.02 2.96 Rerata 5.23 3.85 2.94 C 1 4.41 2.88 1.70 2 4.95 2.69 1.50 3 3.86 2.57 1.63 Rerata 4.41 2.71 1.61 D 1 4.64 2.44 1.67 2 4.04 2.51 2.11 3 4.80 2.74 2.04 Rerata 4.49 2.56 1.94

phillaadalah ikan bergerak lamban, meng-ambil oksigen di permukaan air atau di-am di dasar perairan, tidak mau mak-an, sirip rusak, luka pada kulit sampai ke otot,exopthalamus(mata menonjol), perut membengkak berisi cairan keme-rahan, darah dan jaringan yang terse-rang menjadi tidak berfungsi. Gejala pe-nyakit tersebut timbul 48 jam setelah ikan terinfeksi. Setelah direndam pada hari ke-2 pasca infeksi, gejala klinis ik-an uji mulai terlihat semakin berkurik-ang dan ikan menjadi sembuh pada hari ke-5 pasca perendaman pada perlakuan kon-sentrasi 0,60% (D), diikuti berturut-turut oleh perlakuan konsentrasi 0,40% (C), dan konsentrasi 0,20% (B). Sedangkan pada perlakuan A. (tanpa perendaman sidawayah), ikan uji yang terinfeksi A. hydrophillabanyak yang mengalami ke-matian + 70%.

Walaupun pada uji in vitro, sidawayah mampu menghambat bakteri secara efek-tif, akan tetapi pada ujiin vivo, sidawa-yah bersifat tidak efektif. Kurang efek-tifnya kemampuan efek antibakteri si-dawayah, diduga karena pada uji in vi-vo, bahan aktif dalam sidawayah tidak semuanya dapat diserap oleh tubuh dan

terjadi metabolisme oleh hati, sedangk-an pada ujiin vitro, diuji hanya berha-dapan dengan bakteriA. hydrophilla. Hal ini sesuai dengan pernyataan [12], bah-wa pada aktivitas obat antimikroba in vivolebih rumit daripadain vitro, sebab tersebut tidak saja meliputi obat dan pa-rasit tetapi ada pula faktor ketiga, yai-tu inang (ikan). Jadi kurang efektifnya pemberian antibakteri alami (sidawayah) pada konsentrasi yang berbeda, secara peredaman, dapat disebabkan oleh ada-nya penetrasi obat ke dalam tubuh dan daya absorbsi tubuh terhadap obat dan relatif rendah. Penetrasi obat dan daya absorbsi yang relatif rendah dapat di-sebabkan karena konsentrasi obat yang kurang tinggi, kontak obat yang kurang lama, kelarutan obat yang relatif ren-dah, kemampuan obat berdifusi melin-tasi sel membran yang relatif rendah, serta bentuk obat, rute dan cara pem-berian yang kurang tepat [13].

Hasil penelitian yang didapat menunjukk-an bahwa peredammenunjukk-an sidawayah selama 30 menit dan dilakukan 3 hari berturut-turut, sampai dengan hari ke-7 (D-7) ber-pengaruh nyata terhadap presentase ke-lulushidupan ikan nila yang terinfeksi

6 Sri Rahmaningsih

A. hydrophilla(P<0,05). Hasil peneliti-an menunjukkpeneliti-an pula bahwa perlakupeneliti-an peredaman sidawayah dapat meningkatk-an persentase kelulushidupmeningkatk-an ikmeningkatk-an nila. yang terinfeksi A. hydrophilla. Hal ini dapat dilihat pada perhitungan persen-tase kelulushidupan tertinggi diperoleh pada perlakuan C (72%), kemudian di-ikuti perlakuan B (64%) dan perlakuan D (44%). Sedangkan perlakuan A rerata persentase kelulushidupan ikan nila pa-ling rendah bila dibandingkan dengan perlakuan-perlakuan lainnya yaitu se-besar 29%. Pada perlakuan C (0,40%) mem-berikan kelulushidupan ikan nila yang lebih tinggi (72%) dibandingkan perla-kuan lainnya. Diduga perlaperla-kuan terse-but merupakan konsentrasi yang tepat yang mengakibatkan sistem fungsiona-lis tubuh ikan tidak terganggu, sehing-ga proses penyerapan sidawayah dapat berlangsung baik. Mekanisme kerja tan-nin terhadap A. hydrophilla dalam tu-buh ikan menurut [10], bereaksi dengan cara beraksi dengan sel membran teri inaktivasi enzim-enzim essensial bak-teri dan destruksi atau inaktivasi fung-si dari material genetik bakteri. Tannin merupakan senyawa polifenol dengan bo-bot molekul tinggi. Senyawa fenol beker-ja dengan mendenaturasi protein sel bak-teri, dan kerusakan tersebut sifatnya ir-revesibel(Pelczar dan Chan, 1988 dalam [4], sehingga pertumbuhan bakteri da-pat dihambat. Menurut [14], kesalahan sedikit saja dalam proses sintesis pro-tein dapat menghentikan proses terse-but dan akhirnya dapat mengakibatkan kematian sel. Menurut [15] bahwa pato-genA. hydrophillabersifat sistemik, ya-itu disamping menyerang organ luar ju-ga denju-gan flagelanya bergerak berputar-putar dan menempel sel inang dengan pelekatan. Kemampuan bakteri menye-babkan penyakit pada ikan disamping karena dapat membiak dengan cepat da-lam tubuh ikan, juga bergerak aktif de-ngan flagelanya melalui aliran darah ke seluruh tubuh, sehingga dapat merusak organ dalam ikan seperti ginjal, hati dan limpa (Lallier and Daegneult (1984)

da-lam [16] . Dari uji plinomial orthogonal, dapat diketahui bahwa konsentrasi si-dawayah 0,41% menghasilkan angka ke-lulus hidupan optimum yaitu 72,68%. Hal ini diduga pada konsentrasi 0,41%, se-nyawa aktif sidawayah (tannin) sudah mampu menghambat pertumbuhanA. hydro-philladan belum menyebabkan ganggu-an fungsional pada tubuh ikganggu-an uji.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini diperoleh kesim-pulan bahwa Sidawayah (Woodfordia fru-cticosa) mulai mampu menghambat per-tumbuhan bakteriA. hydrophillasecara in vitropada konsentrasi > 0,20%. Per-endaman sidawayah dengan konsentra-si yang berbeda berpengaruh nyata ter-hadap kelulushidupan ikan nila yang di-infeksi. Perendaman sidawayah dengan konsentrasi yang berbeda tidak efektif dalam menurunkan jumlah koloniA. hydro-philla di dalam ginjal ikan nila. Peren-daman sidawayah dengan konsentrasi 0,40% merupakan konsentrasi terbaik terhadap kelulushidupan ikan nila yang menca-pai 72% setelah diinfeksi.

PUSTAKA

1. Komisi Pestisida Departemen Pertanian. 1983. Pedoman Umum Pengujian Laboratorium Toksisitas Lethal Pestisida Pada Ikan Ni-la terhadap Infeksi Bakteria. Fakultas Per-ikanan. Universitas Sam Ratulangi. Mana-do. (Skripsi S1). 36 hlm.

2. Pusat Karantina. 1999.Petunjuk Tehnis Per-lakuan dan Pengobatan Pada Ikan. Pusat Karantina Pertanian. Jakarta. 55 hal. 3. Mariyono, Puspitasari dan Sutomo. 2000.

Teh-nik Uji Ketahanan Bibit Ikan Nila dan Nila terhadap bakteri Aeromonas hydrophila de-ngan berbagai kepadatan. Buletin Tehnik Pertanian, 5(II) : 77-78

4. Soemardi, E., Utami P.I, Wakhid A. Suka-rdi, P. 2002.Uji Antibakteri ekstrak Air Ku-nyit (Curcuma domestika Val) terhadap bak-teri Pseudomonas aeurugenosa pada ikan gurami(Ospronemous gouramy Lac). Pro-gram Ilmu Perikanan dan Kelautan. Uni-versitas Jendral Soedirman Purwokerto Vol 5 (1) : 12-15

pengaruh ekstrak sidawayah 7

5. Soedibyo, M. 1998.Alam Sumber Kesehat-an, Manfaat dan Kegunaan (Eds 1) Balai Pustaka, Jakarta, hlm 345-346

6. Srigandono, B. 1989. Rancangan Percoba-an. Fakultas Perikanan Universitas Dipo-negoro. Semarang. 178 hal

7. Departemen Kesehatan RI. 1993.Tanaman Obat Keluarga (TOGA). (Ed 3). Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan, Jakarta, hlm 319.

8. Bailey dan Scotts. 1994.Diagnostic Micro-biology. Mosby Year Book, Westline Indus-trial Drive, USA. pp. 170-175.

9. Mutiatikum, D., 2003. Plant Resources of South-East Asia, Medicinal and Poisonus Plan-ts 3dalam RHMJ Lemmens and N Bunyap-raphatsara (penyunting), Backhuys Publi-sher, Leiden pp 419-420

10. Kabata, Z. 1985. Parasites and Disease of Fish Cultured in the Tropics. Taylor & Fran-cis Linc, Philadelphia, London, 297 p. 11. Jawetz, E., Melnick, J.L., Adelberg, E.A. 1986.

Mikrobiologi Kedokteran. EGC Penerbit Bu-ku Kedokteran, Jakarta, 753 hlm.

12. Anief, M. 1995.Prinsip Umum dan Dasar Farmakologi. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 145 hlm.

13. Sari Puspita P., Ervizal A.M.Z.,C Hanny Wi-jaya dan Winiati P.R. 2001.Potensi Antimik-roba Ekstrak biji, daun, kulit akar dan ku-lit batang kedawung(Parkia timorianaDC Merr.) terhadap bakteri patogen dan peru-sak makanan dalam Proseding Seminar Na-sional XIX Tumbuhan Obat Indonesia, Po-kjanas dan Pusat Penelitian Pengembang-an PerkebunPengembang-an Bogor, hlm. 289-298 14. Austin, B and D.A. Austin. 1987.Bacterial

Fish Pathogens : Disease in Farmed and Wi-ld Fish. Ellis Howood Limited, Chichester, England. pp 34-177.

15. Volk, W.A danM.F. Wheeler. 1988. Mikrobi-ologi Dasar. Edisi 5 jilid 1 Erlangga, Jakar-ta. 341 hal.

16. Komarudin. 2000.Pengaruh Pemberian Ber-bagai Dosis Nitrofurantoin terhadap Kelang-sungan Hidup Ikan Patin yang Diinfeksi A. hydrophilla. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Universitas Diponegoro. Semarang. (Skripsi S1). 52 hlm.

AQUASAINS

(Jurnal Ilmu Perikanan dan Sumberdaya Perairan)

PENGELOMPOKKAN HABITAT DASAR PERAIRAN DANGKAL

BERBASIS DATA SATELIT QUICKBIRD MENGGUNAKAN ALGORITMA SELF ORGANISING MAP

Asmadin1 · Vincentius P Siregar2 · Antonius Bambang Wijanarto3

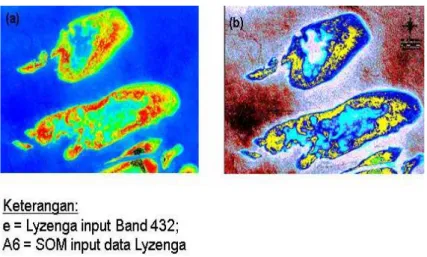

Ringkasan Pengembangan algoritma self organising map dalam penelitian ini bertu-juan untuk mengelompokkan habitat per-airan dangkal berbasis data satelit Quick-bird. Data primer dikumpulkan melalui da-ta penginderaan jauh dan survey lapang, sedangkan data sekunder dikumpulkan da-ri penelitian yang relevan. Hasil peneliti-an menunjukkpeneliti-an bahwa klasifikasi algori-tma self organising map dapat mengklas-ter/mengklasifikasi citra Quickbird dari ber-bagai kombinasi kanal. Dari berber-bagai kom-binasi input data setelah direduksi kolom air dengan algoritma Lyzenga, Self organi-sing map menunjukkan hasil klaster yang relatif baik. Algoritma Lyzenga dapat meng-elompokkan habitat perairan dangkal 6 (enam) kelas habitat, yaitu karang mati (merah), karang hidup (hijau), lamun (orange), pa-sir (kuning), dan habitat campuran (hijau muda), daratan (hitam) dan perairan (bi-ru). Setelah menggunakan self organising map secara visual terlihat 6 kelas habitat yang berbeda dari Lyzenga, yaitu karang mati (kuning), karang hidup (cyan), lamun (ungu), pasir (kuning), dan habitat cam-puran (biru), daratan (hijau) dan perair-an (coklat). Algoritma self orgperair-anising map

1)Fakultal Perikanan dan Ilmu Kelautan

Universi-tas Haluoleo Jl HAE Mokodompit Kampus Bumi Tridharma Andionohu Kendari 932322)

Departe-men ITK FPIK IPB Bogor3) Bakorsurtanal

Cibi-nong Jawa Barat E-mail: agussu.san@gmail.com

dapat mengurangi kesalahan tematik habi-tat perairan dangkal dan sangat memban-tu proses ekstraksi ROI (region of interset) untuk reklasifikasi lebih lanjut dengan tek-nik klasifikasi supervised.

Keywords Pengelompokkan, Self organi-sing map, Lyzenga, Habitat dasar perairan dangkal, Quickbird

PENDAHULUAN

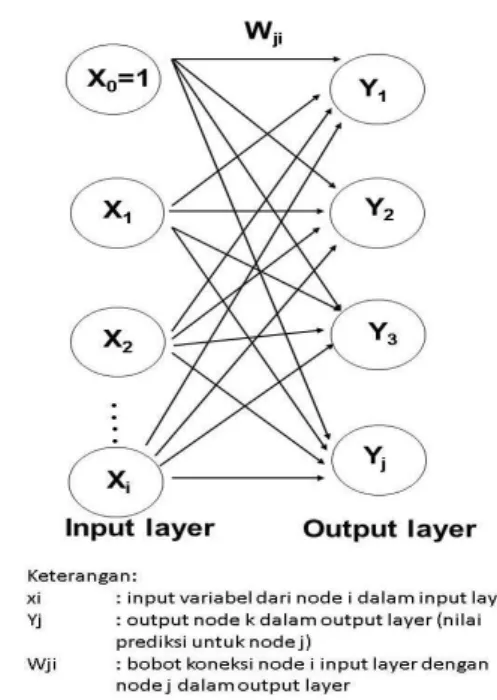

Berbagai studi sebelumnya menyatakan bah-wa self-organizing map (SOM) dapat men-jadi alternatif untuk klasfikasi citra multi-layer perceptron (MLP) pada jaringan sa-raf tiruan di tingkat per pixel dan sub-pixel, meskipun performansi dari SOM dan MLP tidak dapat diperbandingkan dalam mengestimasi dan memetakan kenampak-an citra [1]. Salah satu metode penilaikenampak-an kesalahan tematik berdasarkan satuan pi-xel adalah menggunakan output dari sua-tu klasifikasi unsua-tuk mengestimasi ketida-kpastian tematik [2]. Selanjutnya penen-tuan seleksi paling banyak tersedia peng-klasifikasi untuk pemetaan penutupan lah-an atau prediksi ketidakpastilah-an tematik. [3]Standar algoritma secara supervised sa-ngat lambat dan seringkali masalah seder-hana memerlukan ratusan iterasi untuk men-capai konvergensi. Guna mereduksi dimen-si input pola ke jumlah yang lebih sedikit

10 Asmadin1et al.

sehingga pemrosesan komputer menjadi le-bih hemat, maka [4] menggunakan aplikasi SOM dalam pengenalan pola, analisis ci-tra, monitoring proses dan diagnosis kesa-lahan. Algoritma SOM pertama kalinya di-kembangkan oleh [5], bahwa rata-rata kla-sifikasi statistik atau clustering input data space dinyatakan kedalam class region de-ngan sistem pengorganisasian sendiri (man-diri). Dalam sistem penginderaan jauh per-airan dangkal, salah satu algoritma yang sering digunakan adalah algoritma depth invariant index [6] [7]. Algoritma ini ju-ga diterapkan dalam penelitian [8], [9] dan [10] sebagai pengklasifikasi habitat. Algo-ritma ini mengaplikasikan metode korek-si kolom air atau dikenal dengan Algori-tma Lyzenga. Metode ini efektif untuk me-ningkatkan kualitas identifikasi dan klasifi-kasi habitat dasar perairan dangkal seca-ra tematik. Selain itu terdapat bebeseca-rapa algoritma klasifikasi citra yang digunakan untuk diskriminasi antara terumbu karang dan asosiasi habitat adalahmaximum like-lihood, contextual editingdanobject orien-ted [11]. Algoritma Lyzenga dan SOM ini sangat membantu tidak terlepas hanya pa-da keunggulan teknologi satelit Quickbird untuk memetakan habitat perairan dang-kal, karena kemampuannya melakukan mo-nitoring dan inventarisasi pada areal yang luas dan repetitif, biaya operasional rela-tif murah, dan resiko sangat kecil [12] dan [13]. Oleh karena itu kajian ini diperluk-an untuk mengintegrasikdiperluk-an dua algoritma pengelompokkan data citra kedalam kelas region dengan teknik klasifikasi secara ti-dak terbimbing. Penelitian ini sangat pen-ting manfaatnya dalam menentukan region of interest (ROI) yang tepat bagi penerap-an metode klasifikasi supervised lebih lpenerap-an- lan-jut dan untuk mengurangi kesalahan dan ketidakpastian tematik.

METODE PENELITIAN

Bahan penelitian ini menggunakan data pe-nginderaan jauh hasil perekaman citra Qu-ickbird tanggal 28 September 2008 dan da-ta posisi in-situ survei lapangan 23 – 29 Ju-ni 2009 di wilayah terumbu karang di Gu-sung Karang Lebar dan Karang Congkak

Kepulauan Seribu, Provinsi Daerah Khu-sus Ibukota Jakarta sebagai data primer. Distribusi spasial karakteristik habitat da-sar perairan dangkal diolah dari citra sate-lit menggunakan beberapa pendekatan se-perti komposit Band dan penajaman ci-tra dengan algoritma Depth Invariant In-dex dan Self Organising Map. Algoritma depth invariant index ini mengaplikasikan metode koreksi kolom air [6] [7] dengan per-samaan algoritma diturunkan sebagai ber-ikut: Y =Ln B1−(ki kj )Ln B2 (1) ki kj =a+p(a2+ 1) (2) a=σi−σj 2σij (3) dimana:

Y = ideks dasar perairan; B = Band yang dipilih; ki/kj= koefisien atenuasi;σi= Va-rians Band ke-i;σj= varians Band ke-j; dan

σij= Kovarians Band ke-ij

Sedangkan pembelajaran (learning) meng-gunakan algoritmaself organising map(SOM) diadopsi dari [5]. Desain unsupervised le-arning menggunakan algoritma SOM me-miliki kemampuan atau pengorganisasian mandiri tanpa adanya pendefinisian kelas sebelumnya, sehingga membentuk suatu klas-ter dengan input minimal dari user (unit input layer) untuk membagi jumlah kelas/klaster yang dihasilkan (unit output layer). Eks-traksi parameter input dari penelitian ini menyelidiki kombinasi kanal citra Qukcbi-rd sebagai parameter input. Parameter tra-ining disusun dengan jumlah input kanal citra 3, training rate 0.5-0.001, radius ke-tetanggaan pixel 4 dan 10,000 iterasi.

1. Unit input layer xi diaktifkan oleh in-put data citra. Inin-put nilai pixel citra secara linear dibuat dari skala 0.0 dan 1.0 untuk input dengan Band minimum dan maksimum.

2. Unit output layer yj merupakan output klaster. Output layer adalah kelompok yang paling dekat/mirip radius ketetangg-an pixel dari masukketetangg-an yketetangg-ang diberikketetangg-an

Habitat Dasar menggunakan SOM 11

Gambar 1 Jaringan Algoritma ANN-SOM

Pelatihan jaringan Algoritma ANN-SOM (Gambar 1.) melalui langkah berikut:

1. Inisialisasi: (a) bobot-bobot wij (biasa-nya random antara 0 - 1); (b) laju pe-mahaman awal dan faktor penurunan-nya; dan (c) bentuk dan jari-jari (=R) topologi sekitarnya

2. Jika kondisi henti gagal, lakukan lang-kah 3-8.

3. Untuk setiap vektor masukan x, lakuk-an llakuk-angkah 3-6

4. Untuk setiap j, hitung:

d2j =Pk i x n i −wnji 2 (4) dimana : xn

i adalah input neuron ke i pada iterasi n, dan wn

ji adalah bobot dari input neuron i ke output neuron j pada iterasi n

5. Tentukan indeks j sehingga dj minimum: 6. Untuk setiap neuron j disekitar J

mo-difikasi bobot:

wjibaru=wjilama+α(Xji−wjilama)(5)

7. Perbaiki kecepatan pembelajaran (mu-lai dengan 0.5 dan turunkan 0.001) 8. Uji kondisi penghentian Kondisi

peng-hentian iterasi adalah selisih antara wji saat itu dengan wji pada iterasi sebe-lumnya. Apabila semua wji hanya ber-ubah sedikit saja, berarti iterasi sudah

mencapai konvergensi sehingga dapat dihentikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

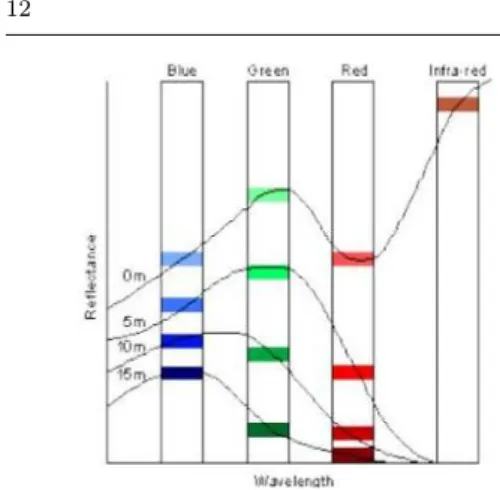

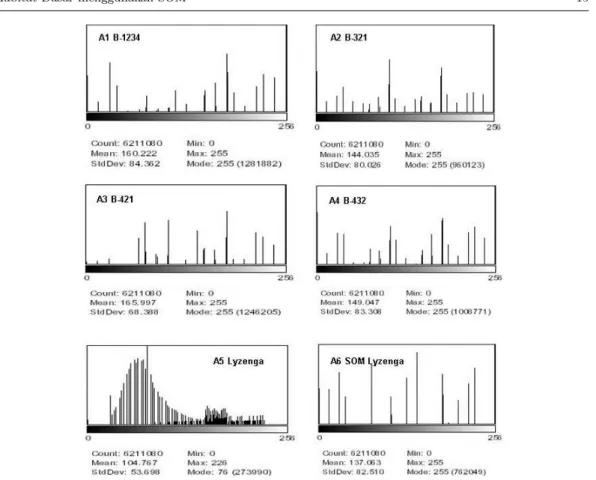

Pelatihan SOM bertujuan untuk mengha-silkan klaster-klaster yang merupakan rep-resentasi secara visual sesuai karakteristik fitur-fitur masing-masing kelompok dalam citra yang terintegrasi membentuk 3 bu-ah kanal RGB. Jika pelatihan SOM dija-lankan menggunakan input klasifikasi de-ngan parameter training pada Bab sebe-lumnya, maka diperoleh perbedaan kenam-pakan spasial berbagai transformasi kom-binasi Band dari satelit Quickbird (Gam-bar 2). Perbedaan yang mencolok ini ma-sih sulit diintrepretasi secara visual, karena masih ada faktor-faktor kolom air yang be-lum dikoreksi dan ini mengurangi kemam-puan panjang gelombang kanal untuk men-diskriminasi habitat perairan dangkal itu sendiri.

Pengaruh yang signifikan semakin nampak setelah citra dikoreksi berdasarkan kolom air menggunakan algoritma Lyzenga (Gam-bar 3a). Hasil transformasi metode “Deep Invariant Index” (algoritma Lyzenga) se-suai hasil penelitian [8] menggunakan data SPOT diperoleh klasifikasi tutupan dasar perairan ekosistem terumbu karang Kelu-rahan Pulau Panggang Kepulauan Seribu terdiri atas: (i) dominasi karang mati di-tampilkan dengan warna biru muda, (ii) dominasi karang hidup (merah), (iii) la-mun (hijau), (iv) pasir (kuning), dan (v) perairan dalam dengan kedalaman >15 m. Berbeda halnya dengan sensor Quickbird yang digunakan dari hasil klasifikasi dipe-roleh 6 kelas habitat, yaitu nampak bah-wa karang mati (merah), karang hidup (hi-jau), lamun (orange), pasir (kuning), dan habitat campuran (hijau muda). Adapun daratan (hitam) dan perairan (biru) ter-lihat dengan jelas. Intrepretasi ini relatif sama dengan [9] dan [10] yang sama-sama menggunakan Quickbird dalam penelitian ini. Substrat dasar pasir hampir mendomi-nasi seluruh wilayah kajian. Karang hidup

12 Asmadin1et al.

Gambar 2 Diagram untuk menunjukkan bagai-mana spectra suatu habitat (seperti macroalgae atau seagrass) yang mungkin berubah dengan ber-tambahnya kedalaman untuk pengukuran radian empat panjang gelombang sensor biru, hijau, me-rah dan near infra-red pada spektrum electromag-netic

lebih banyak menyebar dibagian luar ter-umbu, dibandingkan di sekitar goba, de-mikan pula dengan sebaran pasir dan tu-tupan lamun juga banyak ditemukan dise-kitar tubir karang. Perbedaan kenampak-an ini disebabkkenampak-an oleh perbedaakenampak-an atenu-asi empat panjang gelombang dalam ko-lom air menghasikan pengurangan kemam-puan untuk mendiskriminasi antara habi-tat yang berbeda dengan penambahan ke-dalaman dan perbedaan spectra tercatat untuk habitat yang sama pada kedalam-an berbeda sebagaimkedalam-ana ditunjukkkedalam-an oleh [14] pada Gambar 3.

Selanjutnya pada penerapan SOM setelah dikoreksi kolom air menggunakan algori-tma Lyzenga nampak keberhasilan aplika-si SOM. Keberhaaplika-silan aplikaaplika-si SOM tidak terlepas dari kemampuan fungsinya seba-gai cluster data citra dimensi tinggi, ge-neralisasi jaringan dapat mengenal ciri in-put yang belum pernah ditemukan sebe-lumnya, dan reduksi kenampakan spasial dari kombinasi citra dengan menunjukk-an karakteristik spasial objek secara ber-arti [5]. Perbedaan kontras terlihat dengan jelas pada daerah gobah, tubir dan darat-an (Gambar 4). Hal ini mempertegas pen-dapat [4] bahwa teknik aplikasi SOM ini dapat diterapkan dalam pengenalan pola, analisis citra, monitoring proses dan diag-nosis kesalahan. Paramater jumlah radius

ketetanggaan pixel dalam penelitian ini se-besar 4 diset lebih kecil dari 6.66 sesuai hasil penelitian [1] menggunakan citra AS-TER. Hal ini diduga karena SOM mampu memetakan objek secara baik tidak hanya citra resolusi rendah sampai sedang, tetapi juga bagi citra resolusi tinggi seperti Qu-ickbird.

Intrepretasi lain ditinjau dari analisis vi-sual menunjukkan ciri spasial dan spesifik berbeda setiap klaster berdasarkan perbe-daan warna mewakili perbeperbe-daan kelas, se-bagaimana [15] mengintrepretasi citra ha-bitat terumbu karang Midway Atoll dan [16] memetakan habitat bentik di perair-an tropik menggunakperair-an citra Quickbird de-ngan teknik klasifikasi unsupervised ISO-DATA (iterative self organizing data ana-lysis). Menurut [13] bahwa teknik klasifika-si unsupervised mengklaklasifika-sifikaklasifika-si secara oto-matis pixel kedalam sejumlah kelas berda-sarkan kesamaan spektral tanpa referensi spektra dari user. Lain halnya dengan algo-ritma ISODATA, kemampuan SOM dapat mengeneralisasi data habitat terumbu ka-rang yang sama kedalam satu klaster/kelas tersebut dapat diketahui dengan sendiri-nya dari distribusi nilai DN secara mera-ta di semua kanal RGB yang didefinisik-an menjadi Bdidefinisik-and 1 (Red), Bdidefinisik-and 2 (Gre-en) dan Band 3 (Blue). Algoritma ISODA-TA menurut [16] dapat menyusun klaster citra kombinasi Band Quickbird kemudian diklasifikasi lebih lanjut dengan maximum likelihood. Perbedaan semakin nampak se-telah menggunakan input Lyzenga untuk proses klaster SOM. Sama halnya dengan sensor Quickbird yang digunakan dari ha-sil klasifikasi diperoleh 6 kelas habitat, na-mun perbedaan warna terlihat bahwa ka-rang mati (ungu), kaka-rang hidup (cyan), la-mun (biru muda), pasir (kuning), dan habi-tat campuran (biru). Adapun daratan (hi-jau) dan perairan (coklat) terlihat dengan jelas. Intrepretasi ini relatif berbeda de-ngan [9] dan [10] yang sama-sama meng-gunakan Quickbird dalam penelitian ini. Disamping kenampakan spasial diatas, se-cara statistik berdasarkan histogram Gam-bar 5 menunjukkan pola kenampakan yang berbeda satu dengan lainnya. Perubahan

Habitat Dasar menggunakan SOM 13

Gambar 3 Kenampakan spasial hasil klasifikasi algoritma SOM

Gambar 4 Kenampakan spasial hasil klasifikasi algoritma SOM

yang signifikan terjadi setelah data input dikoreksi menggunakan algoritma Lyzenga. Kecenderungan ini terlihat dengan makin meningkatnya jumlah klaster pada kondi-si tersebut. Hal ini semakin memperkuat bahwa input data Lyzenga baik untuk re-klasifikasi lebih lanjut dengan re-klasifikasi ja-ringan saraf tiruan secara supervised. Ha-sil analisis statistik masing-masing klaster SOM meliputi nilai-nilai kovarians,

koefi-sien korelasi daneigenvector mencermink-an keeratmencermink-an hubungmencermink-an kombinasi masing-masing Band untuk mengekstraksi infor-masi spasial objek (target) tersebar pada nilai DN. Hasil analisis kovarian matrik da-ri masing-masing klaster berbeda sesuai pen-cirinya. Karakteristik ini terkait preserva-si hubungan ketetanggaan sebesar 4 pixel jarak yang begitu jauh, nilai pixel ini me-rupakan data vektor ketetanggaan ruang

14 Asmadin1et al.

input yang dipetakan kedalam ruang ou-tput. Kenampakan secara spasial dan sta-tistik ini membuat SOM sangat berguna dalam analisis data dan visual dimana tu-juan umumnya adalah mewakili data da-ri suatu ruang dimensi tinggi dalam suatu ruang dimensi yang sama lemahnya untuk preservasi struktur internal dari data ru-ang input.

Berdasarkan analisis kovarian matrik me-nunjukkan adanya keeratan hubungan an-tara masing-masing variabel yaitu, Band 1 (Red), Band 2 (Green) dan Band 3 (Blue) terhadap ekstraksi objek. Nilai kovarian se-cara diagonal menunjukkan besar dan arah hubungan linear antara dua peubah Band. Nilai kovarian klaster A4 secara berurut-an menunjukkberurut-an nilai makin besar pada Band 1, 3 dan 2 dengan nilai penciri (eigen value) terbesar yaitu Band 1. Karakteris-tik vektor (eigen vector) Band 1 besaran-nya searah Band 2 dan sebalikbesaran-nya terha-dap Band 3. Berbeda dengan nilai kova-rian klaster A6 secara berurutan menun-jukkan nilai makin besar pada Band 1, 2 dan 3 dengan nilai penciri (eigen value) ter-besar yaitu Band 1. Eigen vector Band 1 besarannya searah terhadap Band 2 dan 3. Karakteristik ini menunjukkan secara je-las bahwa Band 1 optimal dalam meng-ekstraksi informasi, terutama kelas pasir. Hal ini diperkuat pula oleh nilai korela-si negatif ((-)) Band 1 terhadap Band 3 masih dengan eigen value terendah diban-ding Band yang lain ataupun kombinasi lainnya. Pemetaan hubungan ketetangga-an SOM memungkinkketetangga-an untuk melihat se-cara jelas output ruang dan struktur ter-sembunyi dalam data dimensi tinggi, se-perti cluster. Sebagaimana SOM didefini-sikan dengan asumsi bahwa beberapa para-meter peta, seperti parapara-meter pembelajar-an, topology dan ukuran peta selama fase training. Kenampakan ini mempengaruhi peta akhir, sehingga sangat penting kehati-hatian untuk memilih parameter-parameter yang menghasilkan peta tepat [4]. Oleh ka-rena itu, pengembangan klasifikasi algori-tma supervised dapat mengesktrak nilai ROI lebih lanjut pada klaster tersebut, sehingga berguna sebagai target data

pembelajar-an. Guna menguji perbedaan pilihan, da-pat menggunakan beberapa komputasi ti-ruan untuk mengevaluasi kualitas peta dan menseleksi satu yang optimal untuk mewa-kili data.

KESIMPULAN

Klasifikasi algoritma self organising map dapat mengklaster/mengklasifikasi citra Qu-ickbird dari berbagai kombinasi kanal. Dari berbagai kombinasi input data setelah di-reduksi kolom air dengan algoritma Lyze-nga, self organising map menunjukkan ha-sil yang relatif baik. Algoritma Lyzenga da-pat mengelompokkan habitat perairan dang-kal 6 (enam) kelas habitat, yaitu karang mati (merah), karang hidup (hijau), lamun (orange), pasir (kuning), dan habitat cam-puran (hijau muda), daratan (hitam) dan perairan (biru). Setelah menggunakan self organising map diperoleh 6 kelas habitat yang berbeda intrepretasi warna dari Lyze-nga, yaitu terlihat bahwa karang mati (ku-ning), karang hidup (cyan), lamun (ungu), pasir (kuning), dan habitat campuran (bi-ru), daratan (hijau) dan perairan (coklat). Algoritma self organising map dapat meng-urangi kesalahan tematik habitat perairan dangkal dan sangat membantu proses eks-traksi ROI (region of interest) untuk rekla-sifikasi lebih lanjut dengan teknik klasifika-si supervised.

PUSTAKA

1. Hu X and Q Weng. 2009. Estimating Impe-rvious Surfaces From Medium Spatial Resolu-tion Imagery Using The Self Organizing Map and Multi-Layer Perceptron Neural Networks.

J Remote Sens,113:2089-2102.

2. Brown KM, GM Foody dan PM Atkinson. 2009. Estimating per-pixel thematic uncertainty in remote sensing classifications. UK: Int.J. Re-mote Sense, 30(1):209–229.

3. Rajapandian VVJ and N Gunaseeli. 2007. Mo-dified Standard Backpropagation Algorithm wi-th Optimum Initialization for Feedforward Ne-ural Networks.IJISE,GA, 1(3):86-89.

4. Uriarte EA and FD Martin, 2005. Topology Preservation in SOM. Faculty of Engineering, University of Deusto. Bilbao:Intl J Mathema-tical and Computer Sciences, 1:1.

Habitat Dasar menggunakan SOM 15

Gambar 5 Histogram Klasifikasi Algoritma SOM

5. Kohonen T. 1984.Self Organizing and Asso-ciative Memory. Berlin: Springer-Verlag.

6. Lyzenga, D.R., 1978, Passive remote sensing techniques for mapping water depth and bot-tom features.Applied Optics, 17:379–383.

7. Lyzenga, D.R., 1981, Remote sensing of bot-tom reflectance and water attenuation para-meters in shallow water using aircraft and Lan-dsat data.Intl J. Remote Sens, 2:71–82.

8. Sulma S, dan D Kushardono. 2006. Pemanfa-atan Citra Satelit SPOT-5 untuk Identifikasi Terumbu Karang di Perairan Kepulauan Se-ribu. Jakarta:Majalah Berita Inderaja LAP-AN, V(9):31-33.

9. Amri K, Siregar VP, Takwir A dan Asma-din. 2010. Kajian Akurasi Citra Satelit Quick-bird dengan Metode Differential Global Posi-tioning untuk Klasifikasi Tipe Substrat Dasar Perairan Karang Congkak dan Karang Lebar Kepulauan Seribu.Jurnal Kelautan Nasional, 5(1):25-32

10. Siregar VP, S Wouthuyzen, S Sukimin, SB Agus, MB Selamat, Adriani, Sriati dan Muzaki. 2010. Informasi Spasial Habitat Perairan Dangkal dan Pendugaan Stok Ikan Terumbu Menggunak-an Citra Satelit. Bogor:SEAMEO BIOTROP-FPIK IPB.

11. Benfield SL, H M Guzman, J M Mairs and JAT Young. 2007. Mapping the distribution of coral reefs and associated sublittoral

habi-tats in Pacific Panama: a comparison of optical satellite sensors and classification methodolo-gies.Intl J Remote Sens,28(20):5047-5070.

12. Mumby, P.J., Green, E.P., Clark, C.D., Edwa-rds, A.J., 1998. Digital analysis of multispe-ctral airborne imagery of coral reefs.Coral Re-efs 17, 59–69.

13. Green EP, PJ Mumby, AJ Edwards, and CD Clark. 2000.Remote Sensing Handbook for Tro-pical Coastal Management. Paris: UNESCO.

14. Mumby PJ, and Edwards AJ. 2004. Benefi-ts of water column correction and contextual editing for mapping coral reefs.Intl J Remote Sens, 19:203-210.

15. Camacho, MA. 2006. Depth Analysis of Mi-dway Atoll Using Quickbird Multispectral Ima-ging Over Variable Substrates. Monterey: Na-val Postrgraduate School.

16. Mishra D, S Narumalani, D Rundquist, and M Lawson. 2006. Benthic Habitat Mapping in Tropical Marine Environments Using Qu-ickbird Multispectral Data. American Socie-ty for Photogrammetry and Remote sensing, New York: Photogrametric Engineering and Remote Sensing, 72(9):1037-1048.

AQUASAINS

(Jurnal Ilmu Perikanan dan Sumberdaya Perairan)

IMUNOGENISITAS VAKSIN INAKTIF WHOLE CELL Aeromonas salmonicida PADA IKAN MAS (Cyprinus carpio)

Agus Setyawan1 · Siti Hudaidah1 · Zulfikar Zafeskan Ronapati2 · Sumino3

Ringkasan The aims of this research was to determine the immunogenicity of

ina-ctivated vaccineA. salmonicida whole cell

in common carp and the best mothod in vaccine administration. Vaccine was

pro-duced by inactivatedA. salmonicida with

adding 1 ppm (v/v) formaldehide and in-cubated for 24h in room temperature. Ten juvenil of carp (Vaccine was administrated in each 10 fish by injection intraperitonea-lly (107 cfu/fish), oraintraperitonea-lly (107 cfu/fish), im-mersion (107 cfu/ml for 30 minute) and control (fish with no vaccination). Booster was conducted 7 days after first vaccination with same dossage and method. Titer anti-body was evaluated in three times i.e. be-fore vaccination, 7th days after first vacci-nation, and 7th days after booster. Water quality such as dissolved oxygen, pH, and water temperature was measured as a sup-ported parameters. Results showed that ti-ter antibodi for all treatment before va-ccination was 1/6. However, titer antibo-dy after vaccination and booster increased to 1/58.67 and 1/85.33 for i.p injection, 1/42.67 and 1/64 for oral, 1/24 and 42.67 for immerse, respectively. Whereas, there was no significantly increasing of titer

anti-1)Dosen Program Studi Budidaya Perairan, Fa-kultas Pertanian, Universitas Lampung2) Alumni Mahasiswa Program Studi Budidaya Perairan, Fa-kultas Pertanian, Universitas Lampung3) Stasiun Karantina Ikan dan Pengkajian Mutu Hasil Peri-kanan Tk I Panjang, Bandar Lampung E-mail: agussu.san@gmail.com

body in control that was 1/9.33 and 1/18.67 for vaccination and bosster, respectively. Vaccine adminsitration method by injection i.p. was the best method for obtain the best immunogenicity of vaccine. Water quality parameters along this experiment still in optimum range for common carp living.

Keywords Aeromonas salmonicida, common carp, inactivated vaccine, titer antibody

PENDAHULUAN

Aeromonas salmonicida merupakan salah

satu bakteri patogen dalam budidaya ik-an. Bakteri tersebut merupakan penyebab

utama penyakit furunculosis dan carp

er-ytrodermatitis [1]. Bakteri ini diduga

per-nah mewabah di Jawa Barat dan menye-babkan kematian masal pada ikan mas de-ngan keurugian mencapai 4 miliar rupiah [2]. Vaksinasi merupakan salah satu tin-dakan preventif dalam menanggulangi pe-nyakit ikan. Penggunaan obat-obatan dan bahan kimia untuk pengobatan ikan su-dah mulai ditinggalkan. Hal ini disebabk-an karena dampak negatif ydisebabk-ang ditimbulk-an seperti pencemarditimbulk-an lingkungditimbulk-an, residu dalam tubuh ikan, dan resistensi bakteri terhadap jenis antibiotik tertentu [3]. Ada beberapa jenis vaksin yang telah berhasil

18 Agus Setyawan1et al.

dikembangkan untuk penanggulangan pe-nyakit furunculosis antara lain pada ikan

karper [4],coho salmon [5], rainbow trout

[6] [7]. Namun sejauh ini belum ada

pe-ngembangan vaksin untukA. salmonicida

dari strain lokal untuk pencegahan penya-kit yang disebabkan oleh bakteri tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi imunogenisitas

vak-sin inaktifA. salmonicida pada ikan mas.

MATERI DAN METODE

Penyediaan bahan

Isolat bakteri A. salmonicida didapatkan

dari Stasiun Karantina Ikan dan Penjamin-an Mutu Hasil PerikPenjamin-anPenjamin-an Kelas I PPenjamin-anjPenjamin-ang, Bandarlampung. Sedangkan ikan mas se-bagai ikan uji diperoleh dari petani ikan di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pring-sewu.

Pembuatan vaksin

Pembuatan vaksin inaktif mengacu pada [8] dengan sedikit perubahan. Pembuatan vaksin inaktif secara lengkap yaitu bakte-riA. salmonicida dikultur dalam medium

TSB selama 24 jam dalam suhu ruang. Ino-kulum bakteri selanjutnya dikultur dengan cara dituang pada medium TSA di caw-an petri dcaw-an diinkubasi selama 24 jam da-lam suhu ruang. Inokulum bakteri dipa-nen ke dalam erlenmeyer kemudian dila-kukan inaktivasi bakteri dengan cara me-nambahkan larutan formalin hingga men-capai konsentrasi 1,5% (v/v) dari volume inokulum dan diinkubasi selama 24 jam da-lam suhu ruang. Untuk menghilangkan for-malin dalam inokulum, dilakukan

pencuci-an dengpencuci-an menggunakpencuci-an larutpencuci-an phospat

buffer saline (PBS) dengan cara

mensen-trifus pada kecepatan 4000 rpm selama 30 menit sebanyak tiga kali. Untuk memastik-an bakteri sudah inaktif, dilakukmemastik-an uji vi-abilitas dengan cara mengkultur inokulum yang sudah diinaktivasi ke dalam medium GSP dan diinkubasi 24 jam dalam suhu ru-ang hingga bakteri sudah tidak tumbuh la-gi.

Vaksinasi

Sebelum dilakukan vaksinasi, vaksin dihi-tung kepadatannya dengan menggunakan

UV-spektrofotometer (λ=625 nm) dengan

mengacu larutan standar Mc Farland. Vak-sinasi ikan dilakukan dengan tiga metode pemberian yaitu suntik (107 cfu/ikan), ren-dam (107 cfu/ml) dan oral (107 cfu/ikan) serta kontrol (tanpa vaksinasi). Tujuh ha-ri setelah vaksinasi pertama, dilakukan pe-nguatan (booster) vaksinasi dengan meto-de dan dosis yang sama. Selama vaksinasi, ikan dipelihara dalam akuarium dan diberi makan secara ad libitum dengan frekuensi pemberian pakan dua kali sehari. Kualitas air selama pemeliharaan dijaga agar masih dalam kisaran normal untuk budidaya ik-an mas. 2.4. Uji Aglutinasi Titer ik-antibodi menggunakan metode standar mikro aglu-tinasi [9] dengan sedikit modifikasi. Serum didapatkan dengan mengambil darah ikan melalui venacaudal dengan spuit 1 ml 26G dan disentrifus dengan kecepatan 3500 rm selama 15 menit. Serum yang tercampur dalam plasma darah berada di bagian per-mukaan berupa cairan. Serum diambil un-tuk digunakan dalam uji aglutinasi. Titer antibodi dilakukan dengan menggunakan microdilution plate 96 sumuran. Sumur 1 dan 2 diisi dengan serum masing-masing 25 µl. Serum pada sumur ke-2 diencerkan secara berseri (2n) menggunakan larutan PBS hingga pada sumur ke-10 (29). Su-mur ke-12 dijadikan sebagai kontrol negatif yang diisi dengan larutan PBS. Semua su-mur (1-12) ditambahkan antigen (Ag) da-ri vaksin yang diuji masing-masing 25 µl. Microplate digoyang-goyangkan selama 3 menit untuk homogenisasi larutan dan se-lanjutnya diinkubasi selama 1 jam dalam suhu ruang dan disimpan dalam refrigera-tor selama satu malam. Reaksi aglutina-si antigen dan antibodi ditandai dengan munculnya semacam titik menyebar di da-sar sumuran. Sedangkan jika tidak terjadi aglutinasi ditandai dengan munculnya ti-tik yang terpusat di tengah-tengah dasar sumuran (dibandingkan kontrol positif dan kontrol negatif). Uji titer antibodi dilakuk-an selama 3 periode yaitu sebelum

vaksi-imunogenitas vaksin pada ikan mas 19

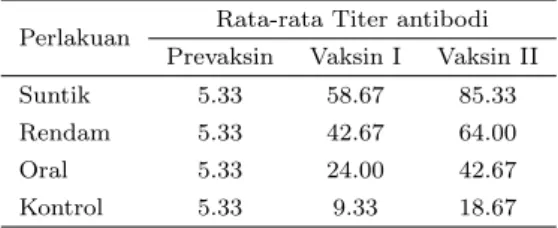

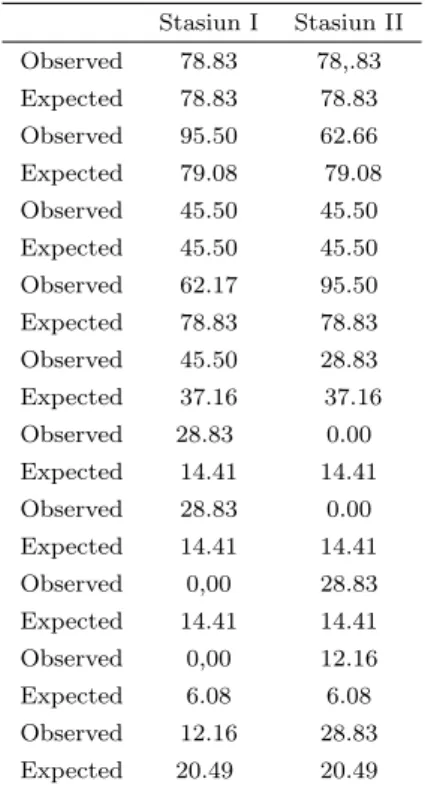

Tabel 1 Titer rata-rata antibodi

Perlakuan Rata-rata Titer antibodi Prevaksin Vaksin I Vaksin II

Suntik 5.33 58.67 85.33

Rendam 5.33 42.67 64.00

Oral 5.33 24.00 42.67

Kontrol 5.33 9.33 18.67

nasi, tujuh hari setelah vaksinasi, dan tu-juh hari setelah booster. 2.5. Pengamatan Kualitas Air Pemeliharaan Selama peneli-tian, kualitas air pemeliharaan ikan uji te-rus dipantau dan diukur beberapa parame-ter kritis untuk budidaya ikan mas melipu-ti kadar oksigen terlarut (dissolved oxygen,

DO), pH, dan suhu.

HASIL DAN PEMBAHASAN Pembuatan vaksin

Inaktivasi bakteri A. salmonicida dengan formalin 1,5 % efektif membuat bakteri A. salmonicida sudah inaktif yang ditandai de-ngan tidak ada koloni pada medium GSP dari hasil kultur 24 jam. Hasil pengukuran kepadatan vaksin dengan spektrofotometer menunjukkan kepadatan vaksin adalah 3,2 x 1010 cfu/ml.

Titer antibodi

Hasil titer antibodi sebelum dan sesudah vaksinasi dan booster disajikan dalam Ta-bel 1. dan Gambar 1.

Hasil titer antibodi tersebut menunjukkan adanya peningkatan titer antibodi dari se-belum vaksin (pre vaksin), setelah vaksina-si I, dan setelah vakvaksina-sinavaksina-si II (booster) un-tuk semua perlakuan, baik suntik, rendam, oral, maupun kontrol. Namun, ikan yang divaksin memiliki peningkatan titer anti-bodi yang sangat signifikan dibandingkan dengan kontrol. Peningkatan titer antibo-di tertinggi terjaantibo-di pada perlakuan suntik yaitu dari 5,33 sebelum vaksinasi menjadi 85,33 setelah booster, kemudian dilanjutk-an dengdilanjutk-an perlakudilanjutk-an rendam (5,33 men-jadi 64,00), oral (5,33 menmen-jadi 42,67) dan kontrol (5,33 menjadi 18,67).

Gambar 1 Peningkatan rata-rata titer antibodi ikan yang divaksin dan kontrol

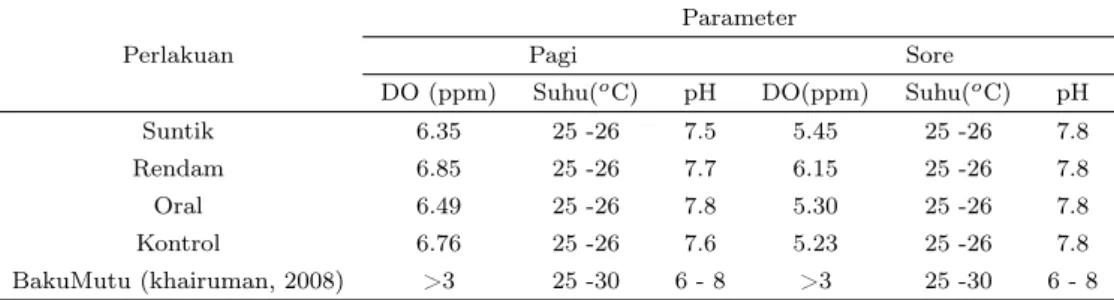

Parameter Kualitas Air

Selama kegiatan penelitian, kualitas air un-tuk pemeliharaan ikan mas masih dalam kisaran hidup normal ikan mas. Secara leng-kap parameter kualitas air disajikan dalam Tabel 2.

Pembahasan

Peningkatan titer antibodi pada ikan yang divaksin mengindikasikan adanya pengak-tivan respon imun spesifik terhadap anti-gen (whole cell A. salmonicida).

Berdasark-an dari respon imun terhadap Berdasark-antigen, Berdasark- an-tigen dibedakan menjadi dua jenis yaitu antigen ekstraseluler dan antigen intrase-luler. Antigen ekstraseluler merupakan an-tigen yang masuk ke dalam tubuh inang tetapi tidak sampai masuk ke dalam sel, hanya berada di luar sel. Secara alamiah antigen ekstraseluler terjadi pada infeksi bakteri pada umumnya, parasit, dan ja-mur. Sedangkan antigen intraseluler me-rupakan antigen yang mampu menginfeksi sampai ke dalam sel seperti pada infeksi virus dan beberapa bakteri yang mampu menginfeksi ke dalam sel. Antigen ekstra-seluler yang masuk ke dalam tubuh per-tama kali akan direspon oleh sel-sel APC

(antigen presenting cells) yang terdiri

da-ri makrofag, sel-sel dendda-rit, dan sel limfosit B. Antigen akan dipecah menjadi frgamen-fragmen yang lebih kecil (epitop)

kemudi-20 Agus Setyawan1et al.

Tabel 2 Parameter Kualitas Air

Perlakuan

Parameter

Pagi Sore

DO (ppm) Suhu(oC) pH DO(ppm) Suhu(oC) pH

Suntik 6.35 25 -26 7.5 5.45 25 -26 7.8

Rendam 6.85 25 -26 7.7 6.15 25 -26 7.8

Oral 6.49 25 -26 7.8 5.30 25 -26 7.8

Kontrol 6.76 25 -26 7.6 5.23 25 -26 7.8

BakuMutu (khairuman, 2008) >3 25 -30 6 - 8 >3 25 -30 6 - 8

an oleh sel-sel APC fragmen-frgamen anti-gen tersebut akan dipresentasikan kepada

sel limfosit T melalui molekul major

histo-compatibility complex kelas II (MHC kelas

II). Sel T menangkap antigen tersebut me-lalui TCR (T-cell receptor). Sel T yang

ter-aktivasi akan mensekresikan sitokin-sitokin (seperti interleukin 2 atau IL-2, IL-4, dan IL-6) untuk memicu pengaktivan sel B. Sel B yang teraktivasi akan berproliferasi dan mengalami diferensiasi menjadi sel B plas-ma dan sel B memory. Sel plasplas-ma akan mensekresi antibodi-antibodi yang sangat spesifik terhadap antigen yang ditangkap oleh APC, sedangkan sel memory berfung-si untuk mengingat antigen sehingga keti-ka ada infeksi kedua (booster) maka sel-sel

imun akan merespon dengan lebih cepat [10]. Perlakuan vaksinasi dengan metode suntik menunjukkan memiliki titer antibo-di yang paling tinggi antibo-dibanantibo-dingkan dengan perlakuan lainnya. Hasil ini juga sesuai de-ngan beberapa penelitian lainnya seperti pada vaksin polivalen vibrio [11] dan vak-sin A. hydrophila [12]. Hal tersebut

dise-babkan karena antigen lebih efektif masuk ke dalam tubuh dan akan mudah direspon oleh sel-sel imun. Berbeda dengan perla-kuan rendam dimana antigen masuk me-lalui pori-pori tubuh ikan seperti linea la-teralis atau metode oral dimana sebagian antigen ada yang terdegradasi oleh enzim-enzim pencernaan di saluran pencernaan seperti protease, amilase, dan lipase.

Se-cara umum, vaksin inaktifA. salmonicida

bersifat imunogenik yaitu mampu meres-pon sel-sel imun pada ikan mas. imuno-genisitas suatu antigen dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain ukuran, kompleksitas, dan bentuk antigen. Ukuran

antigen merupakan faktor yang paling pen-ting dalam imunogenisitas antigen. Keba-nyak antigen yang imunogenik (imunogen) memiliki berat molekul 10 kDa atau le-bih. Dilihat dari kompleksitasnya, protein merupakan imunogen karena protein meru-pakan polimer komplek yang tidak berulang-ulang. Bentuk antigen juga mempengaru-hi imunogenisitas antigen. Antigen yang ti-dak mudah larut air lebih imunogenik di-banding antigen yang mudah larut air ka-rena antigen yang tidak larut air akan siap ditangkap oleh makrofag sebagai sel yang

bertugas memperkenalkan antigen (antigen

presenting cells, APC) kepada sel T [13].

Acknowledgements Kami memberikan ap-resiasi yang sangat besar kepada Stasiun Karantina Ikan Kelas I Panjang atas segala bantuan dan kerjsamanya dalam penelitian ini. Kami juga ucapkan terima kasih kepa-da Lembaga Penelitian Universitas Lam-pung atas bantuan dana penelitian dalam bentuk DIPA UNILA.

PUSTAKA

1. Austin, B. and D.A. Austin. 2007.Bacterial Fish Pathgen, Disease of Farm and Wild Fi-sh fourth edition. Springer-Praxis Publishing, UK. 552p.

2. Anonim, 2007.Penyakit Ikan Karantina Go-longan Bakteri. Pusat Karantina Ikan.

3. Zhou, Y.C., Hui H., Jun W., Ben Z., dan Yong Q. S. 2002. Vaccination of The Grouper, Epi-nephelus awoara, againts Vibriosis Using The Ultrasonic Technique. Aquaculture 203: 229-238.

4. Evenberg, D., P. de Graff, B. Lugtenberg, W.B. Van Muiswinkel. 1988. Vaccine-induced prote-ctive immunity againstAeromonas salmonici-datested in experimental carp

erythroderma-imunogenitas vaksin pada ikan mas 21

titis.Journal of Fish Disease Vol 11, Issue 4: 337-350

5. Nikl., L., L.J Albright, T.P.T. Evelyn. 1991. Influence of seven immunostimulants on the immune response of coho salmon to Aeromo-nas salmonicida.Dis. Aquat. Org. vol 12: 7-12

6. Marsden, M.J., L. M. Vaughan, T.J. Foster, and C.J. Secombes. 1996. A Live (DaroA) Ae-romonas salmonicida Vaccine for furunculo-sis Preferentially Stimulates T-Cell Responses Relative to B-Cell Responses in Rainbow Tro-ut (Oncorhynchus mykiss).Infection and Im-munity, Vol 64: 3863-3869

7. Kollner, B. and G. Kotterba. 2002. Tempera-ture dependent activation of leucocyte popula-tions of rainbow trout,Oncorhynchus mykiss, after intraperitoneal immunisation with Aero-monas salmonicida.Fish & Shellfish Immu-nology Vol 12, Issue 1: 35-48

8. Kamiso H.N. dan Triyanto. 1992. Vaksinasi monovalen dan polivalen vaksin untuk menga-tasi seranganAeromonas hydrophillapada ik-an lele (Clarias sp). Jurnal Ilmu Pertanian

(Agriculture Science). 4 (8) : 447–464.

9. Roberson, B.S., 1990. Bacterial agglutination. In: Stolen, J.S., Fletcher, T.C., Anderson, D.P., Roberson, B.S., dan van Muiswinkel, J. (Eds.),

Techniques in Fish Immunology. SOS Publi-cations, Fair Haven, NJ; pp.81-86.

10. Abbas, A.K. and A. H. Lichtman. 2005. Cellu-lar and MolecuCellu-lar Immunology, Fifth Edition, Updated Edition. Elsevier Saunders. Pennsylva-nia. 564p.

11. Kamiso H.N., A. Isnansetyo, Triyanto, dan M. Murdjani, dan L. Sholichah. 2005. Efektivitas vaksin polivalen untuk mengendalikan vibrio-sis pada kerapu tikus (Cromileptes altivelis).

J. Fish. Sci.VII(2): 95-100.

12. Mulia, D.S., C. Purbomartono, A. Isnansetyo, dan Murwantoko. 2010. Uji Lapang Penggu-naan Vaksin Polivalen Aeromonas hydrophila Pada Gurami (Osphronemus gouramy Lac.). Prosiding Seminar Nasional Tahunan VII Ha-sil Penelitian Perikanan dan Kelautan, Jurus-an PerikJurus-anJurus-an, Fakultas PertJurus-aniJurus-an UGM-Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Biotek-nologi Kelautan dan Perikanan, Yogyakarta 24 Juli 2010.

13. Madigan, M.T., J.M. Martinko, dan J. Parker. 2003.Brock Biology of Microorganisms, Tenth edition. Prentice Hall, Pearson education, Inc., New Jersey. 1019p.