FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBERIAN POLITERAPI OBAT ANTIEPILEPSI (OAE) PADA ANAK PENDERITA EPILEPSI

TESIS

JOVITA SILVIA WIJAYA 147041021 / IKA

PROGRAM MAGISTER KEDOKTERAN KLINIK SPESIALIS ILMU KESEHATAN ANAK

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

2019

TESIS

Untuk memperoleh gelar Magister Kedokteran Klinik di Bidang Ilmu Kesehatan Anak / M.Ked (Ped) pada Fakultas Kedokteran Universitas

Sumatera Utara

JOVITA SILVIA WIJAYA 147041021 / IKA

PROGRAM MAGISTER KEDOKTERAN KLINIK SPESIALIS ILMU KESEHATAN ANAK

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

2019

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemberian Politerapi Obat Anti Epilepsi (OAE) pada Anak Penderita Epilepsi

TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Juni 2019

Jovita Silvia Wijaya

Tanggal Penguji

Penguji I

: 16 Mei 2019

;i.'±-

Penguji 11

(dr. Datten Bangun, MSc, SpFK) (dr. Hj. Tiangsa Sembiring, M.Ked(Ped), Sp.A(K))

NIP.130349092 NIP.196201041989112 001

Mengetahui, Ketua Departeme

FK-USU/RSUP

esehatan Anak . Adam Malik Medan

(dr. Supriatmo, M.Ked(Ped), Sp.A(K)) NIP.196508211991011001

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini, yang merupakan salah satu tugas akhir dalam menyelesaikan pendidikan magister kedokteran di Departemen Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara.

Dengan selesainya penulisan tesis ini, saya ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Runtung Sitepu, SH, M.Hum sebagai rektor Universitas Sumatera Utara.

2. Dr. dr. Aldy Safruddin Rambe, Sp.S(K) sebagai dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara.

3. Dr. dr. Rodiah Rahmawaty Lubis, M.Ked(Oph), Sp.M(K) sebagai ketua program studi magister kedokteran klinik Universitas Sumatera Utara.

4. Dr. dr. Mohd Rhiza Z. Tala, M.Ked(OG), Sp.OG(K) sebagai sekretaris program studi magister kedokteran klinik Universitas Sumatera Utara.

5. dr. Supriatmo, M.Ked(Ped), Sp.A(K) selaku ketua Departemen Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara.

6. dr. Selvi Nafianti, M.Ked(Ped), Sp.A(K) selaku ketua program studi Ilmu Kesehatan Anak Fakultas kedokteran Universitas Sumatera Utara.

7. dr. Johannes Harlan Saing, M.Ked(Ped), Sp.A(K) sebagai pembimbing utama, Dr. Bugis Mardina Lubis, M.Ked(Ped), Sp.A(K) sebagai pembimbing serta Dr. Yazid Dimyati, M.Ked(Ped), Sp.A(K), Dr. Fereza Amalia, M.Ked(Ped), Sp.A(K), Dr. Cynthea Prima Destarini, M.Ked(Ped), Sp.A yang telah memberikan bimbingan,bantuan serta saran-saran yang sangat berharga dalam pelaksanaan penelitian dan penyelesaian tesis ini.

8. dr. Hj. Tiangsa Sembiring, M.Ked(Ped), Sp.A(K), dr. Lily Irsa, Sp.A(K), dan dr. Datten Bangun, MSc,SpFK, selaku penguji tesis yang telah memberikan bimbingan dan saran-saran yang berharga dalam penyelesaian tesis ini.

9. Seluruh staf pengajar di Departemen Ilmu Kesehatan Anak FK USU / RSUP H. Adam Malik Medan yang telah memberikan sumbangan pikiran dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan tesis ini.

10. Ayahanda dr. Basri Wijaya dan ibunda Ting Siu Jung yang sangat saya cintai dan hormati yang telah memberikan dukungan moril dan materil yang sangat besar selama pendidikan ini. Semoga budi baik yang telah diberikan mendapat imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa.

11. Suami saya Surya Andrias dan anak-anak saya Sophie Allison dan Sophian Alessandro atas dorongan, kesabaran dan pengertian yang diberikan selama saya mengikuti pendidikan ini.

bantuan dalam terlaksananya penelitian serta penulisan tesis ini.

Saya menyadari bahwa tesis ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu saya sangat mengharapkan kritik dan saran untuk penyempurnaannya. Akhir kata, saya berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi setiap orang yang menggunakannya.

Medan, Mei 2019 Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan Pembimbing ... i

Pernyataan ... ii

Telah Diuji ... iii

Ucapan Terima Kasih ... iv

Daftar Isi ... vii

Daftar Tabel ... ix

Daftar Gambar ... x

Daftar Singkatan ... xi

Abstrak ... xii

Abstract ... xiii

Bab 1. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang ... 1

1.2. Rumusan Masalah ... 3

1.3. Hipotesis ... 3

1.4. Tujuan Penelitian ... 3

1.4.1. Tujuan umum ... 3

1.4.2. Tujuan khusus ... 3

1.5. Manfaat Penelitian ... 4

Bab 2. Tinjauan Pustaka 2.1. Definisi Epilepsi ... 6

2.2. Epidemiologi Epilepsi ... 7

2.3. Etiologi Epilepsi ... 8

2.4. Klasifikasi Epilepsi ... 8

2.5. Manifestasi Klinis Epilepsi ... 10

2.6. Faktor Resiko Epilepsi ... 11

2.7. Diagnosis Epilepsi ... 11

2.8. Tatalaksana Epilepsi ... 13

2.8.1. Tatalaksana Medikamentosa ... 13

2.8.2. Tatalaksana Bedah ... 21

2.9. Kerangka Konsep ... 22

Bab 3. Metodologi Penelitian 3.1. Desain Penelitian ... 23

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian ... 23

3.3. Populasi dan Sampel ... 23

3.4. Perkiraan Besar Sampel ... 23

3.10. Definisi Operasional ... 26

3.11. Pengolahan dan Analisis Data ... 28

Bab 4. Hasil Penelitian ... 30

Bab 5. Pembahasan ... 34

Bab 6. Kesimpulan dan Saran ... 39

Bab 7. Ringkasan ... 40

Daftar Pustaka ... 41 Lampiran:

Personil Penelitian, Biaya Penelitian, Jadwal Penelitian Penjelasan Penelitian

Formulir Persetujuan Ikut serta dalam Penelitian Formulir Isian Penelitian dan Kuesioner

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Faktor resiko terjadinya epilepsi... 11

Tabel 2.2. Pilihan OAE lini pertama dan kedua... 15

Tabel 2.3. Profil Farmakologi OAE... 16

Tabel 2.4. Kombinasi OAE yang digunakan pada epilesi intraktabel... 17

Tabel 2.5. Pembagian dosis OAE... 20

Tabel 4.1 Karakteristik subjek penelitian………. … 31

Tabel 4.2 Karakteristik OAE politerapi………. … 32

Tabel 4.3 Faktor resiko pemberian politerapi pada anak epilepsi……….. 33

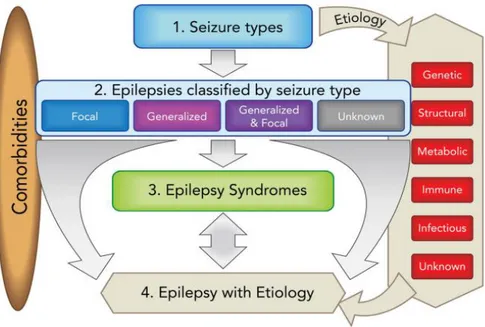

Gambar 2.1. Klasifikasi Bangkitan Epilepsi ILAE 2016... 9

Gambar 2.2. Kerangka Klasifikasi Epilepsi... 10

Gambar 2.3. Kerangka Konseptual... 22

Gambar 3.1. Alur Penelitian... 25

DAFTAR SINGKATAN

RSUP : Rumah Sakit Umum Pusat OAE : Obat anti epilepsi

HAM : Haji Adam Malik

GABA : Gamma aminobutyric acid NMDA : N-methyl-Daspartate

AMPA : Amino-3-hydroxy- 5-methyl-isoxasole propionic acid EPSP : Excitatory postsinaptic potential

IPSP : inhibitory postsinaptic potential

FKUI : Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia RSCM : Rumah Sakit dr. Cipto Mangunkusumo ILAE : The International League Against Epilepsy EEG : Elektroensefalografi

SSP : Sistem Saraf Pusat

MRI : Magnetic Resonance Imaging CT Scan : Computed Tomography Scan PR : Prevalence ratio

CI : Convidence interval CP : Cerebral palsy

Johannes Harlan Saing

Fakultas Kedokteran, Universitas Sumatera Utara, Medan, Sumatera Utara, Indonesia

Latar Belakang. Insiden epilepsi di negara berkembang tinggi, setidaknya 700,000 kasus di Indonesia dengan 70,000 kasus baru setiap tahun. Penatalaksanaan yang komprehensif juga diperlukan untuk menurunkan angka sakit penderita. Pemberian monoterapi lebih dianjurkan untuk menurunkan risiko efek samping dan menghindari timbulnya interaksi obat. Ada beberapa faktor risiko yang menyebabkan kegagalan monoterapi seperti frekuensi kejang yang sering, status epileptikus, defisit neurologis, dan keterlambatan pemberian terapi epilepsi. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor risiko pemberian politerapi obat anti epilepsi pada anak penserita epilepsi.

Metode. Penelitian ini merupakan penelitian potong lintang yang dilakukan di poli neurologi Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan antara bulan November 2017 sampai Oktober 2018. Terdapat 80 sampel yang sesuai dengan kriteria inklusi. Penelitian ini telah disetujui komite etik Fakultas Kedokteran Universitas Utara dan Rumah Sakit Haji Adam Malik. Data penelitian dianalisis dengan menggunakan SPSS versi 22.0

Hasil. Dari 80 sampel, mayoritas pasien dengan onset usia diatas 1 tahun (76.25%). Epilepsi tipe umum merupakan yang terbanyak dalam penelitian ini (80%). Kebanyakan pasien (97.5%) patuh terhadap pengobatan mereka. Terdapat beberapa faktor risiko yang dievaluasi dalam penelitian ini seperti onset usia terjadinya epilepsi, tipe epilepsi, defisit neurologis, riwayat keluarga menderita epilepsi, kepatuhan pengobatan, dan frekuensi kejang setelah pemberian terapi. Faktor risiko pemberian politerapi yang bermakna secara signifikan dalam penelitian ini adalah frekuensi kejang setelah pemberian terapi dengan PR 0,231 (CI 95% 0,140-0,379).

Kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa frekuensi kejang yang sering setelah pemberian terapi merupakan faktor risiko pemberian politerapi.

Kata Kunci : Epilepsi, faktor risiko, politerapi

FACTORS THAT INFLUENCE POLYTHERAPY EPILEPTIC DRUG IN CHILDHOOD EPILEPSY

Jovita Silvia Wijaya, Cynthea Prima Destariani, Yazid Dimyati, Bugis Mardina Lubis, Johannes Harlan Saing

Faculty of Medicine, University of Sumatera Utara, Medan, Sumatera Utara, Indonesia

Background. The incidence of epilepsy in developed countries was high, at least 700,000 cases in Indonesia with 70,000 new cases annually. This encouraged comprehensive epilepsy treatment to reduce its morbidity. Monotherapy is preferred for its lack of side effect and interaction with other medication. There were several risk factors of failed monotherapy such as frequency of frequent seizure, epilepticus status, neurological deficit, and delayed epilepsy treatment. The purpose of this study was to identify the risk factors of polytherapy epileptic drug in childhood epilepsy.

Methods. A cross-sectional study was conducted in outpatient clinic of Haji Adam Malik Hospital from November 2017 to October 2018. There were 80 samples with inclusion criteria. This study was approved by ethic committee of Medical Faculty of University of Sumatera Utara and Haji Adam Malik Hospital. The data was analysed using SPSS version 22.0.

Results. Of 80 samples, the majority had onset of epilepsy more than 1 year (76.25%). General epilepsy was the most common type in this study (80%). Most patients (97.5%) complied to follow up their medication. There were several risk factors of polytherapy that were being evaluated in this study such as onset of epilepsy, type of epilepsy, neurological deficit, history of epilepsy in family, compliance in the treatment, and the frequency of seizure after being treated. The significant risk factor of polytherapy in this study was frequent seizure after being treated with PR 0,231 (CI 95% 0,140- 0,379).

Conclusion. The result shows that the frequency of frequent seizure after treatment was the risk factor of polytherapy.

Key Words : Epilepsy, risk factors, and polytherapy

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Insiden epilepsi pada anak dilaporkan dari berbagai negara dengan variasi yang luas, sekitar 4 sampai 6 per 1000 anak.1 Kasus epilepsi di Indonesia terdapat paling sedikit 700 000 sampai 1 400 000 kasus dengan pertambahan sebesar 70 000 kasus baru setiap tahun dan diperkirakan 40% sampai 50% terjadi pada anak-anak.2 Pada penelitian di Bali, insiden epilepsi selama 4 tahun adalah 5.3% dari semua kasus yang berobat ke poliklinik anak dan ruang rawat inap RSUP Sanglah Denpasar dengan insidens terbanyak pada kelompok umur 1 sampai 5 tahun.3 Tingginya insidensi epilepsi di negara-negara berkembang dikarenakan banyaknya penyakit infeksi susunan saraf pusat, trauma kepala dan morbiditas perinatal.4

Epilepsi merupakan salah satu penyebab terbanyak morbiditas di bidang saraf anak, yang menimbulkan berbagai permasalahan antara lain kesulitan belajar, gangguan tumbuh-kembang, dan menentukan kualitas hidup anak. Penatalaksanaan yang komprehensif juga diperlukan karena bangkitan yang berulang akan menurunkan kualitas hidup penderita.5

Penatalaksanaan epilepsi adalah dengan pemberian obat anti epilepsi.6 Pemberian obat tunggal (monoterapi) akan menurunkan risiko

timbulnya efek samping, dan menghindari timbulnya interaksi obat.

Terapi monoterapi yang efektif dapat menghentikan 80% kejang pada pasien epilepsi.7 Kegagalan terapi epilepsi pada anak dengan monoterapi adalah karena masih adanya kejang pada anak dengan epilepsi yang sudah diterapi satu macam obat anti epilepsi (OAE) sampai dengan dosis maksimal, yang kemudian akan dilanjutkan dengan pemberian politerapi.8 Pada penelitian di Kanada pada tahun 2009, ditemukan bahwa kegagalan pada pengobatan dengan obat anti epilepsi lini pertama sebanyak 31.6% pada anak dan didapati juga onset usia di bawah 1 tahun lebih banyak dijumpai kegagalan terapi dibandingkan anak dengan onset usia di atas 1 tahun.6

Pada penelitian di Yogyakarta, adapun variabel yang menyebabkan kegagalan monoterapi, yaitu frekuensi kejang lebih dari 10 kali sebelum terapi, status epileptikus, adanya defisit kelainan neurologi penyerta dan pemberian obat anti epilepsi yang tidak segera.9 Kegagalan fase awal terapi sangat mempengaruhi keberhasilan terapi berikutnya dan prognosis epilepsi, sehingga identifikasi sedini mungkin sangat penting bagi anak yang mempunyai risiko tinggi mengalami kegagalan monoterapi yang akhirnya akan menjadi epilepsi intraktabel dan mendapatkan politerapi.Tingginya angka kejadian hubungan kegagalan

monoterapi dengan kejadian epilepsi intraktabel cukup tinggi yaitu 33,3%.10

1.2 Rumusan Masalah

Faktor – faktor apa yang mempengaruhi pemberian politerapi OAE pada anak dengan epilepsi?

1.3 Hipotesis

Faktor onset usia, jenis kejang, jumlah dan frekuensi kejang, gangguan neurologis penyerta, riwayat keluarga menderita epilepsi, kepatuhan terapi akan mempengaruhi pemberian politerapi OAE pada anak dengan epilepsi.

1.4 Tujuan Penelitian 1. Tujuan Umum

Mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi pemberian politerapi OAE pada anak dengan epilepsi.

2. Tujuan Khusus

• Mengetahui karakteristik demografi pasien epilepsi di RSUP HAM.

• Mengetahui jumlah pemberian politerapi OAE pada anak dengan epilepsi di RSUP HAM.

• Mengetahui jenis OAE pada anak epilepsi yang mendapat politerapi

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat bidang akademik

Mengetahui faktor-faktor pemberian politerapi OAE pada pasien anak dengan epilepsi yang dapat membantu tenaga medis untuk mengurangi jumlah pemberian politerapi OAE pada anak dengan epilepsi.

2. Manfaat bidang Pelayanan

• Membantu para klinisi untuk mengetahui faktor-faktor pemberian politerapi OAE pada anak dengan epilepsi, sehingga dapat mengurangi efek samping pemberian politerapi OAE pada anak dengan epilepsi.

• Memberikan penatalaksanaan epilepsi pada anak secara tepat dan adekuat.

3. Manfaat bidang pengembangan penelitian

• Memberikan masukan terhadap penelitian selanjutnya di Divisi Neurologi Departemen Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara mengenai faktor-faktor lain yang mempengaruhi pemberian politerapi OAE pada anak penderita epilepsi.

• Memberikan kontribusi ilmiah mengenai faktor-faktor pemberian politerapi OAE pada anak dengan epilepsi.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Definisi Epilepsi

Epilepsi adalah suatu kondisi yang ditandai dengan kejang berulang dan tanpa provokasi yang terjadi dua kali atau lebih dengan interval waktu lebih dari 24 jam.11 Kejang atau bangkitan epileptik adalah manifestasi klinis disebabkan oleh lepasnya muatan listrik secara sinkron dan berlebihan dari sekelompok neuron di otak yang bersifat transien. Aktivitas berlebihan tersebut dapat menyebabkan disorganisasi paroksimal pada satu atau beberapa fungsi otak yang dapat bermanifestasi eksitasi positif (motorik, sensorik, dan psikis), bermanifestasi negatif (hilangnya kesadaran, gangguan tonus otot dan gangguan bicara), atau gabungan keduanya. Manifestasi bangkitan ditentukan oleh lokasi dimana bangkitan dimulai, kecepatan dan luasnya penyebaran. Bangkitan epileptik umumnya muncul secara tiba-tiba dan menyebar dengan cepat dalam waktu beberapa detik atau menit dan sebagian besar berlangsung singkat.12

Dalam sistem saraf pusat terdapat neurotransmiter yang bersifat eksitasi dan inhibisi. Neurotransmiter eksitasi utama di otak adalah glutamat, sedangkan neurotransmiter inhibisi utama adalah gamma aminobutyric acid (GABA). Aktivitas kejang sangat dipengaruhi oleh perubahan eksitabilitas sel-sel saraf dan hubungan antar sel-sel saraf. Kejang dapat dipicu oleh

eksitasi ataupun inhibisi pada sel saraf. Glutamat yang dilepaskan dari terminal presinaps akan berikatan dengan reseptor glutamat yang disebut reseptor inotropik glutamat yang memiliki beberapa sub tipe yaitu NMDA (N- methyl-Daspartate) dan non-NMDA (kainate dan amino-3-hydroxy- 5-methyl- isoxasole propionic acid atau AMPA). Ikatan glutamat dengan reseptor non- NMDA akan menghasilkan neurotransmisi eksitasi yang disebut excitatory postsynaptic potential (EPSP) tipe cepat. Sementara itu, ikatan glutamat dengan reseptor NMDA akan menghasilkan tipe EPSP yang lebih lambat.

GABA yang dilepaskan akan berikatan dengan reseptor GABAA dan menyebabkan masuknya ion Cl- ke dalam sel neuron. Masuknya ion Cl ini akan meningkatkan muatan negatif dalam neuron postsinaps dan mengakibatkan hiperpolarisasi, perubahan pada potensial membran ini disebut inhibitory postsinaptic potential (IPSP). Reseptor GABAB terletak pada terminal presinaptik dan membran postsinaptik. Jika diaktifkan oleh GABA presinaptik maupun postsinaptik maka reseptor GABAB akan menyebabkan IPSP. IPSP berperan dalam menurunkan cetusan elektrik sel saraf. Penurunan komponen sistem GABA-IPSP ini akan mengakibatkan eksitasi dan mencetuskan epilepsi.13

2.2 Epidemiologi Epilepsi

Prevalensi epilepsi di negara maju 30 sampai 50 kasus per 100 000 penduduk, sedangkan prevalensi ini meningkat dua kali di negara miskin dan

berkembang.14 Data yang dapat diperoleh dari rekam medik Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUI/RSCM selama 5 tahun terakhir tercatat pasien epilepsi yang dirujuk 526 kasus baru.15

2.3 Etiologi Epilepsi

Etiologi dari epilepsi adalah multifaktorial, tetapi sekitar 60% dari kasus epilepsi tidak ditemukan penyebab yang pasti atau yang lebih sering kita sebut sebagai kelainan idiopatik. Etiologi epilepsi dapat dibagi dalam tiga kategori, sebagai berikut:

a. Idiopatik: tidak terdapat lesi struktural di otak atau defisit neurologis.

Diperkirakan mempunyai predisposisi genetik dan umumnya berhubungan dengan usia.

b. Kriptogenik: dianggap simtomatis tetapi penyebabnya belum diketahui, termasuk sindrom West, sindrom Lennox-Gastaut, dan epilepsi mioklonik.

Gambaran klinis sesuai dengan ensefalopati difus.

c. Simtomatis: bangkitan epilepsi disebabkan oleh kelainan atau lesi struktural pada otak, misalnya: cedera kepala, infeksi sistem saraf pusat, kelainan kongenital, lesi desak ruang, gangguan peredaran darah otak, toksik (alkohol dan obat), metabolik, dan kelainan neuro degeneratif.16

2.4 Klasifikasi Epilepsi

Klasifikasi epilepsi merupakan hal penting dalam mengetahui proses yang

membandingkan dan mengevaluasi penelitian ilmiah, dan sebagai salah satu dasar pemilihan terapi. Pada tahun 1981 The International League Against Epilepsy (ILAE) membuat klasifikasi bangkitan epilepsi berdasarkan jenis bangkitan epilepsi dan gambaran elektroensefalografi (EEG) iktal dan interiktal.16-18 Klasifikasi baru epilepsi menurut ILAE 2016 tidak merubah dasar pemikiran klasifikasi sebelumnya, tetapi klasifikasi yang baru lebih fleksibel dan memudahkan dalam menentukan jenis bangkitan.19

Gambar 2.1. Klasifikasi Bangkitan Epilepsi ILAE 2016 19

Sadar Penurunan kesadaran

Kesadaran tidak jelas

Sadar Penurunan kesadaran

Kesadaran tidak jelas

Fokal Umum Onset yang tidak

diketahui

Motor Tonik-klonik Tonik Atonik Mioklonik Mioklonik-atonik Klonik

Klonik-tonik- klonik

Spasme epilepsi Absans

Tipikal Atipikal Mioklonik

Mioklonik kelopak mata

Motor Tonik Atonik Mioklonik Klonik

Spasme epilepsi Hipermotor Non-Motor Sensorik Kognitif Emosional Otonomik

Motor Tonik-klonik Tonik Atonik

Spasme epilepsi Non-Motor

Tidak dapat diklasifikasi

Menjadi bilateral tonik-klonik

Gambar 2.2. Kerangka Klasifikasi epilepsi.20

Disebut bangkitan fokal (parsial) apabila lepasnya muatan listrik berlebihan berasal dari sekelompok neuron abnormal pada 1 lokasi tertentu hemisfer (fokus epileptik) yang bisa juga menyebar ke lokasi lain, sedangkan pada bangkitan multiparsial berasal dari beberapa lokasi. Pada bangkitan parsial sederhana tidak dijumpai gangguan kesadaran, sedangkan pada parsial kompleks disertai gangguan kesadaran seperti halnya bangkitan umum.12,21 Bangkitan parsial dan multiparsial merupakan 60% dari kasus epilepsi pada anak. Pada bangkitan umum, lepasnya muatan listrik berlebihan berasal dari neuron di kedua hemisfer secara serentak.13

2.5 Manifestasi Klinis Epilepsi

Manifestasi klinis epilepsi bervariasi tergantung dari neuron hemisfer mana

somatosensorik, psikis, perubahan perilaku, perubahan kesadaran, perasaan panca indra, dan lain-lain.17,19

2.6 Faktor Risiko Epilepsi

Diperkirakan epilepsi disebabkan oleh keadaan yang mengganggu stabilitas neuron-neuron otak yang dapat terjadi pada saat prenatal, perinatal ataupun postnatal. Faktor prenatal dan perinatal saling berkaitan dalam timbulnya gangguan pada janin atau bayi yang dilahirkan yang dapat menyebabkan epilepsi.

Tabel 2.1. Faktor risiko terjadinya epilepsi16

Prenatal Natal Postnatal

a. Umur ibu saat hamil terlalu muda (<20 tahun) atau terlalu tua (>35 tahun)

a. Asfiksia b. Bayi dengan

berat badan lahir rendah (<2500 gram)

c. Kelahiran prematur atau postmatur d. Partus lama

a. Kejang demam b. Trauma kepala c. Infeksi SSP d. Gangguan

metabolik b. Kehamilan dengan

eklamsia dan hipertensi c. Kehamilan primipara atau

multipara

d. Pemakaian bahan toksik e. Persalinan dengan alat

2.7 Diagnosis Epilepsi

Diagnosis epilepsi dapat ditegakkan berdasarkan anamnesis (keluhan, riwayat keluarga, riwayat kehamilan, riwayat kelahiran, dan riwayat

perkembangan), pemeriksaan fisik (pemeriksaan neurologis) dan pemeriksaan penunjang, seperti: 22,23

a. Elektroensefalografi ( EEG )

Pemeriksaan EEG tidak sepenuhnya mendukung ataupun menyingkirkan diagnosis epilepsi, kurang lebih 5% pasien tanpa epilepsi mempunyai kelainan EEG berupa aktivitas epilepsi pada rekaman EEG, dan hanya 50% pasien dengan epilepsi memiliki aktivitas epileptiform pada rekaman EEG pertamanya. EEG sangat berperan dalam menegakkan diagnosis epilepsi dan memberikan informasi berkaitan dengan sindrom epilepsi, serta dalam menentukan lokasi atau fokus kejang khususnya pada kasus-kasus kejang fokal.13 b. Magnetic Resonance Imaging ( MRI )

MRI merupakan pemeriksaan pencitraan yang sangat penting pada kasus-kasus epilepsi karena MRI dapat memperlihatkan struktur otak dengan sensitivitas yang tinggi. Gambaran yang dihasilkan oleh MRI dapat digunakan untuk membedakan kelainan pada otak, seperti gangguan perkembangan otak (sklerosis hipokampus, disgenesis kortikal), tumor otak, kelainan pembuluh darah otak (hemangioma kavernosa) serta abnormalitas lainnya yang dapat menyebabkan epilepsi.. Meskipun MRI memiliki banyak keunggulan, pemeriksaan dengan MRI tidak dilakukan pada semua jenis epilepsi. Pemeriksaan

MRI tidak dianjurkan pada sindrom epilepsi dengan kejang umum karena jenis epilepsi ini biasanya bukan disebabkan oleh gangguan struktural.13

c. Computed Tomography Scan ( CT Scan )

Walaupun CT Scan kepala sering memberikan hasil yang normal pada kebanyakan kasus epilepsi, namun merupakan pemeriksaan penunjang yang cukup penting karena dapat menunjukkan kelainan pada otak seperti atrofi jaringan otak, jaringan parut, tumor dan kelainan pada pembuluh darah otak.13.

Dengan menganalisis faktor-faktor tersebut terutama dengan adanya riwayat bangkitan yang terjadi secara berulang dan tiba-tiba (unprovoked), serta tidak disebabkan oleh suatu proses yang akut, maka diagnosis epilepsi ditegakkan.20

2.8 Tatalaksana Epilepsi

2.8.1 Tatalaksana Medikamentosa

Pengobatan epilepsi merupakan pengobatan jangka panjang. Oleh sebab itu, untuk menjamin keberhasilan terapi diperlukan kerjasama yang baik antara dokter, pasien dan keluarga pasien untuk menjamin kepatuhan berobat.

Pemberian obat anti epilepsi (OAE) harus mempertimbangkan risiko dan manfaat. Faktor akseptabilitas OAE sangat menentukan kepatuhan berobat.

Selain itu, ketersediaan obat secara konsisten dan kontinu juga menjamin keberhasilan terapi.12

Tujuan utama pengobatan epilepsi adalah membuat penderita epilepsi terbebas dari serangan epilepsinya dengan efek samping yang minimal. Serangan kejang yang berlangsung lama mengakibatkan kerusakan sampai kematian sejumlah sel-sel otak. Apabila kejang terjadi terus-menerus maka kerusakan sel-sel otak akan semakin meluas dan mengakibatkan menurunnya kemampuan intelegensi penderita. Karena itu, upaya terbaik untuk mengatasi kejang harus dilakukan terapi sedini mungkin. Pengobatan epilepsi dikatakan berhasil dan penderita dinyatakan sembuh apabila serangan epilepsi dapat dicegah atau dikontrol dengan obat-obatan sampai pasien tersebut 2 tahun bebas kejang.24

Prinsip pengobatan epilepsi adalah dimulai dengan monoterapi lini pertama, menggunakan OAE sesuai jenis bangkitan. Pemberian obat dimulai dari dosis rendah dan dinaikkan bertahap sampai dosis efektif tercapai atau timbul efek samping.16,25

Bila kejang tidak dapat dihentikan dengan OAE lini pertama dosis maksimal, mulai pemberian monoterapi lini kedua, apabila monoterapi lini kedua berhasil menghentikan kejang, maka OAE lini pertama diturunkan bertahap (tapering off). Bila terjadi bangkitan saat penurunan OAE line pertama maka kedua OAE tetap diberikan.16,25

Tabel 2.2. Pilihan OAE lini pertama dan kedua.12

Nama Obat Indikasi Dosis

Lini Pertama

Fenobarbital Epilepsi umum Epilepsi parsial

4-6 mg/kg/hari dibagi 2 dosis

Fenitoin Epilepsi umum

Epilepsi parsial

5-7 mg/kg/hari dibagi 2 dosis

Asam valproat Epilepsi umum Epilepsi parsial Absans

Mioklonik

15-40 mg/kg/hari dibagi 2 dosis

Karbamazepin Epilepsi parsial 10-30 mg/kg/hari dibagi 2-3 dosis

Lini Kedua

Topiramat Epilepsi umum

Epilepsi parsial

5-9 mg/kg/hari dibagi 2- 3 dosis

Levetiracetam Epilepsi umum Epilepsi parsial Absans

Mioklonik

20-60 mg/kg/hari dibagi 2-3 dosis

Oxcarbazepine Epilepsi parsial Benign Rolandic epilepsy

10-30 mg/kg/hari dibagi 2-3 dosis

Lamotrigine Epilepsi umum Epilepsi parsial Absence

Mioklonik

0,5-5 mg/kg/hari dibagi 2-3 dosis

Sekitar 70% epilepsi pada anak akan memberikan respon yang baik terhadap OAE lini pertama atau kedua. Terapi OAE lini kedua harus memiliki mekanisme kerja yang berbeda dengan OAE lini pertama.2,16

Tabel 2.3. Profil Farmakologi OAE16

Obat Mekanisme Kerja Absorpsi (%) Rute Eliminasi Karbamazepin Menghambat

kanal sodium

Lambat (75-80)

Metabolisme aktif di hati

Fenobarbital Bersifat GABA- ergik (membuka kanal klorida)

Lambat (95-100)

Metabolisme di hati 25%

diekskresikan dalam bentuk asli Fenitoin Menghambat

kanal sodium

Lambat (85-90)

Metabolisme di hati

Valproat Mekanisme

bervariasi

Cepat (100) Metabolisme aktif di hati

Topiramat Mekanisme bervariasi

Lambat (80) Metabolisme di hati

Ekskresi di ginjal Levetiracetam Berikatan dengan

reseptor SV2A

Cepat (95-100)

Hidrolisis non hepatic

Ekskresi di ginjal Okskarbazepine Menghambat

kanal sodium (inaktivasi cepat)

Cepat (95-100)

Konversi di hati menjadi metabolit yang aktif

Lamotrigin Menghambat kanal sodium

Cepat (95-100)

Glukordinasi

Jika OAE lini pertama dan kedua gagal sebagai monoterapi, peluang untuk mencoba monoterapi lain dalam memberantas kejang sangat kecil, sehingga terapi OAE kombinasi patut dipertimbangkan. Sebelum memulai terapi kombinasi (politerapi), ada beberapa hal yang patut dipertimbangkan yaitu, apakah diagnosis sudah tepat, kepatuhan minum obat sudah baik, dan pilihan dan dosis OAE sudah tepat.2

Apabila kejang tidak dapat dihentikan dengan monoterapi lini kedua pertimbangkan untuk pemberian politerapi (kombinasi 2-3 OAE). Politerapi seharusnya dihindari sebisa mungkin.26 Kegagalan pada penggunaan monoterapi akan menyebabkan penderita jatuh pada epilepsi intraktabel yaitu kegagalan mengontrol kejang dengan lebih dari dua OAE lini pertama dengan rata-rata serangan kejang lebih dari satu kali perbulan selama 18 bulan dan interval bebas kejang tidak lebih dari tiga bulan. Penderita yang mengalami epilepsi intraktabel mempunyai risiko yang lebih besar untuk mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan.26

Tabel 2.4. Kombinasi OAE yang digunakan pada epilepsi intraktabel 16

Kombinasi OAE Indikasi

Valproat + Etosuksimid Bangkitan absence

Karbamazepin + Valproat Bangkitan parsial/ kompleks

Valproat + Lamotrigin Bangkitan parsial/ bangkitan umum Topiramat + Lamotrigin Bangkitan parsial/ bangkitan umum

Penelitian yang dilakukan sebelumnya di Yogyakarta, mendapatkan kaitan antara kejang yang tidak segera terkontrol di awal terapi dengan kemungkinan refrakter terhadap pengobatan. Pada 6 bulan pertama pengobatan, epilepsi dengan kejang sama atau lebih dari 3 kali 31.1% remisi.

Sementara itu, dalam 6 bulan kedua pengobatan, epilepsi dengan kejang sama atau lebih dari 3 kali 18.9% yang akan remisi. Hal tersebut memperlihatkan bahwa kegagalan di fase awal terapi sangat mempengaruhi keberhasilan terapi berikutnya dan prognosis epilepsi.10 Pada hasil penelitian sebelumnya, didapatkan beberapa faktor yang bisa dijadikan sebagai faktor kemungkinan kegagalan monoterapi, antara lain :

1. Frekuensi kejang yang sering

Serangan epilepsi diperkirakan dapat memicu terjadi serangan berikutnya melalui fenomena fasilitasi. Konsep pembentukan epileptogenesis (fokus epileptogenik baru) akibat serangan epilepsi berulang disebut sebagai kindling hypothesis. Bangkitan elektrik pada sebuah fokus primer akan dapat menginduksi daerah sekitarnya sehingga mencetuskan bangkitan paroksismal yang abnormal.9

2. Status epileptikus

Status epileptikus adalah faktor prognostik kegagalan monoterapi. Kejang berkepanjangan dan berulang dapat menyebabkan kerusakan otak akibat pacuan asam amino eksitatorik yang toksik. Model eksperimental

memperlihatkan bahwa kejang buatan yang berkepanjangan dan berulang akan menyebabkan perubahan yang menetap pada neuron di sekitar fokus epileptogenik.9

3. Gangguan neurologis penyerta

Kelainan fungsi neurologis yang menyertai epilepsi, meliputi mikrosefal, makrosefal, gambaran dismorfik dan kondisi yang ditemukan bersamaan dengan onset epilepsi, meliputi gangguan perkembangan, serebral palsi, retardasi mental, gangguan pemusatan perhatian, dan hiperaktivitas dan gangguan belajar. Patofisiologi kelainan neurologis penyerta dalam menyebabkan kegagalan monoterapi melalui adanya lesi struktural pada otak yang menyebabkan farmakoresisten.9

4. Ketidakpatuhan dalam meminum obat.

Kepatuhan merupakan masalah utama karena terapi pada penyakit epilepsi memerlukan waktu yang lama dan kedisiplinan dalam menjalani pengobatan.27 Kejadian ketidakpatuhan pada pengobatan epilepsi telah dilaporkan terjadi pada 58% pasien anak-anak yang baru terdiagnosis epilepsi dan hanya 42% pasien mendekati kepatuhan yang sempurna.28 5. Onset usia

Pada penelitian yang dilakukan di Yogyakarta pada tahun 2008, ditemukan bahwa adanya hubungan yang bermakna antara onset usia kejang dengan terjadinya epilepsi intraktabel, dimana usia yang lebih

muda mempunyai angka kejadian yang lebih besar yaitu 36,2% pada anak dengan usia di bawah 5 tahun dibandingkan dengan anak usia di atas 5 tahun sebanyak 21,3%.10

6. Dosis yang tidak sesuai

Pemberian obat dengan dosis yang tidak sesuai juga dapat menyebabkan kegagalan dalam terapi. Pemberian dengan dosis kurang dapat menyebabkan obat dalam keadaan subterapetik sehingga obat tidak dapat memberikan efek terapi. Pembagian dosis OAE untuk terapi pasien anak dapat dilihat pada tabel berikut.29

Tabel 2.5. Pembagian dosis OAE29

Obat Dosis maintenance

(mg/kg/hari)

Frekuensi pemberian (kali/hari)

Fenitoin 5-15 1-2

Karbamazepin 10-25 2-4

Okskarbazepin 10-50 2-3

Lamotrigin 2-8 1-2

Topiramat 5-9 2

Fenobarbital 4-8 1-2

Valproat 15-40 2-3

Levetiracetam 20-60 2

Selain tatalaksana diatas, ada tatalaksana non-medikamentosa, yaitu diet ketogenik adalah diet dengan kandungan lemak yang tinggi, rendah karbohidrat, dan cukup protein. Diet tersebut menghasilkan energi untuk otak

oksidasi asam lemak. Diet ketogenik dapat diberikan sebagai terapi adjuvant pada epilepsi refrakter dan dapat menurunkan frekuensi kejang, namun perlu diingat, diet ketogenik pada anak usia 6-12 tahun dapat menyebabkan pertumbuhan yang lambat, batu ginjal dan fraktur.12

2.8.2 Tatalaksana Bedah

Tujuan terapi bedah epilepsi adalah mengendalikan kejang dan meningkatkan kualitas hidup pasien epilepsi yang refrakter dengan membuang atau memisahkan seluruh daerah epileptogenik tanpa mengakibatkan risiko kerusakan jaringan otak normal didekatnya. Pasien epilepsi dikatakan refrakter apabila kejang menetap meskipun telah diterapi selama 2 tahun dengan sedikitnya 2 OAE atau jika terapi medikamentosa menghasilkan efek samping yang tidak dapat diterima.25

2.9 Kerangka konseptual

Gambar 2.3. Kerangka Konseptual

EPILEPSI POLITERAPI

USIA ONSET

FREKUENSI KEJANG SETELAH MENDAPAT OAE

RIWAYAT KELUARGA EPILEPSI

KEPATUHAN TERAPI GANGGUAN NEUROLOGIS

PENYERTA JENIS KEJANG

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN 3.1. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian potong lintang untuk mengetahui faktor- faktor pemberian politerapi OAE pada anak dengan epilepsi.

3.2. Tempat dan waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Rawat Jalan Divisi Neurologi Anak RSUP Haji Adam Malik antara bulan November 2017 sampai Oktober 2018.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi target adalah anak dengan epilepsi yang berobat di RSUP Haji Adam Malik. Populasi terjangkau adalah anak dengan epilepsi yang berobat di RSUP Haji Adam Malik dan mendapat OAE pada bulan November 2017 sampai Oktober 2018. Pengambilan sampel pada penelitian ini dengan menggunakan teknik consecutive sampling.

3.4 Perkiraan besar sampel

Perhitungan besar sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus sebagai berikut :30

n = besar sampel minimum

P1 = perkiraaan proporsi epilepsi yang mendapat politerapi = 52%31 P2 = perkiraan proporsi epilepsi yang mendapat monoterapi = 78,4%6 P = ½(P1+P2) = odds ratio based on clinical judgement = 0,82 10 Zα = nilai distribusi normal baku (tabel Z) pada α tertentu

Zß = nilai distribusi normal baku (tabel Z) pada ß tertentu

Berdasarkan perhitungan besar sample yang akan diteliti, maka besar sampel penelitian ini adalah 38,5 orang = 40 orang untuk masing-masing kelompok.

3.5 Kriteria Inklusi

1. Anak penderita epilepsi usia <18 tahun 2. Mendapat terapi OAE minimal 1 macam obat

3. Mendapat izin dari orang tua atau wali untuk ikut dalam penelitian

3.6 Persetujuan setelah penjelasan / informed consent

Semua subyek penelitian diberi penjelasan mengenai hal yang akan dilakukan dan telah disetujui orangtua sebelum dilakukan wawancara.

3.7 Etika Penelitian

Penelitian ini telah disetujui oleh Komite Etik Penelitian Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara dan RSUP Haji Adam Malik.

3.8 Cara Kerja dan Alur Penelitian 3.8.1 Cara Kerja

Anak penderita epilepsi yang memenuhi kriteria inklusi serta bersedia ikut serta dalam penelitian mengisi formulir penelitan. Kemudian dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner yang memuat pertanyaan sesuai dengan variabel penelitian.

3.8.2 Alur Penelitian

Gambar 3.1 Alur Penelitian

Anak penderita epilepsi di Poliklinik Neurologi anak RSUP Haji Adam malik

Inklusi Penggunaan OAE

Faktor Risiko:

- Usia onset - Jenis kejang

- Gangguan neurologis penyerta - Riwayat keluarga menderita epilepsi - Kepatuhan terapi

- Frekuensi kejang setelah mendapat OAE Pengumpulan data dengan menggunakan

kuesioner dan rekam medis

3.9 Identifikasi variabel

Variabel bebas Skala

Usia onset kategorik

Jenis kejang kategorik

Gangguan neurologis penyerta kategorik Riwayat keluarga menderita epilepsi kategorik

Kepatuhan terapi kategorik

Frekuensi kejang setelah OAE monoterapi kategorik Variabel tergantung Skala

Terapi OAE kategorik

3.10 Definisi operasional 1. Epilepsi

Kejang berulang dan tanpa provokasi yang terjadi dua kali atau lebih dengan interval waktu lebih dari 24 jam.12 Diagnosis epilepsi ditegakkan oleh dokter spesialis anak subdivisi neurologi Ilmu Kesehatan Anak RSUP Haji Adam Malik. Diagnosis secara klinis dikonfirmasi dengan EEG yang diinterpretasi oleh seorang dokter neurologi anak.

2. Terapi OAE

Terapi OAE dibagi menjadi monoterapi dan politerapi.

- Monoterapi OAE adalah penggunaan obat epilepsi yang diberikan kepada subjek penelitian menggunakan satu jenis obat.

- Politerapi OAE adalah penggunaan obat epilepsi yang diberikan kepada subjek penelitian menggunakan lebih dari satu jenis obat.

3. Usia onset kejang

Usia saat kejang tanpa provokasi pertama kali terjadi.

- Usia saat pertama kali kejang kurang dari 1 tahun - Usia saat pertama kali kejang lebih dari 1 tahun.

4. Jenis epilepsi

Karakteristik epilepsi berdasarkan International League Against Epilepsy (ILAE) 2016 sesuai dengan hasil EEG berupa epilepsi fokal dan epilepsi umum.

5. Gangguan neurologis penyerta

Kelainan fungsi neurologis yang menyertai epilepsi meliputi mikrosefal, makrosefal, gambaran dismorfik, dan kelainan refleks neurologis serta kondisi yang ditemukan bersamaan dengan onset epilepsi, meliputi gangguan perkembangan, serebral palsi, retardasi mental, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktifitas dan gangguan belajar. Kelainan ini diukur dengan melakukan anamnese, pemeriksaan fisik dan dari rekam medis.

6. Riwayat keluarga menderita epilepsi

Anggota keluarga yang menderita epilepsi, meliputi ayah, ibu, saudara kandung, kakek, nenek, paman, bibi dan sepupu.

7. Kepatuhan terapi

Kepatuhan pasien untuk mendapat pengobatan secara rutin, mengkonsumsi OAE sesuai dosis dan minum obat sesuai anjuran dokter.

Dibagi atas dua kelompok yaitu patuh dan tidak patuh.

8. Frekuensi kejang setelah mendapat OAE monoterapi

Frekuensi serangan kejang setelah pasien mendapat terapi OAE yang pertama.

- Dikatakan sering bila mengalami bangkitan ≥ 5 kali/ bulan setelah mendapat OAE pertama

- Dikatakan jarang bila mengalami bangkitan < 5 kali/ bulan setelah mendapat OAE pertama.

3.11 Pengolahan dan analisa data

Pengolahan data yang terkumpul dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak statistik. Variabel tergantung yaitu penggunaan politerapi OAE dan variabel bebas yaitu onset usia, jenis kejang, jumlah dan frekuensi kejang, gangguan neurologis penyerta, riwayat keluarga menderita epilepsi, kepatuhan terapi dan frekuensi kejang setelah mendapat OAE dalam skala

kategorik akan dianalisis untuk melihat proporsi dan ditampilkan dalam bentuk persentase.

Untuk melihat hubungan masing-masing variabel bebas terhadap variabel tergantungnya dilakukan uji bivariat yaitu uji kai kuadrat, kemudian dilakukan uji analisis regresi logistik ganda untuk melihat hubungan ke enam variabel bebas terhadap varibel tergantung bila hasil uji bivariat bermakna.

Pada analisis ini akan ditentukan prevalence ratio (PR). Nilai PR akan disertai dengan nilai convidence interval 95% (CI 95%). Hasil dinyatakan bermakna dengan nilai p<0.05.

30

BAB 4

HASIL PENELITIAN

Penelitian dilakukan di poli Neurologi Ilmu Kesehatan Anak RSUP Haji Adam Malik. Terdapat 80 anak penderita epilepsi yang memenuhi kriteria inklusi.

Dari hasil penelitian yang didapatkan dari analisa bivariat, didapatkan satu variabel yang memiliki nilai p<0,05 yang mempengaruhi pemberian politerapi OAE pada anak dengan epilepsi di poli Neurologi SMF Ilmu Kesehatan Anak RSUP Haji Adam Malik sehingga tidak dilakukan anlisa multivariat. Data karakteristik dasar seluruh pasien epilepsi tertera pada Tabel 4.1. Dalam penelitian ini diperoleh jumlah sampel masing-masing 40 anak untuk monoterapi dan politerapi Berdasarkan onset usia kejang, usia ≥ 1 tahun dijumpai sebanyak 61 (76,25%). Jenis epilepsi umum dijumpai lebih banyak dibandingkan epilepsi fokal yaitu sebanyak 64 (80%). Riwayat keluarga menderita epilepsi tidak ada dijumpai sebanyak 72 (90%). Dan kepatuhan konsumsi obat sebanyak 78 (97,5%) dan sebanyak 2 (2,5%) yang tidak patuh. Frekuensi kejang yang berkurang dijumpai lebih banyak yaitu sebanyak 52 (65%).

Tabel 4.1. Karakteristik subjek penelitian

Jumlah, n (%) Pendidikan orang tua, n (%)

SD SMP SMA Sarjana

14 (17,5) 34 (42,5) 27 (33,75) 5 (6,25) Onset usia, n (%)

< 1 tahun

≥ 1 tahun 19 (23,75)

61 (76,25) Jenis epilepsi, n (%)

Umum Fokal

64 (80) 16 (20) Terapi, n (%)

Monoterapi Politerapi

40 (50) 40 (50) Gangguan neurologis penyerta n (%)

Ada CP

Mikrosefali Makrosefali Tidak ada

11 (13,75) 17 (21,25) 7 (8,75) 44 (55) Riwayat keluarga epilepsi, n (%)

Ada Tidak ada

8 (10) 72 (90) Kepatuhan konsumsi obat, n (%)

Patuh Tidak patuh

78 (97,5) 2 (2,5 Frekuensi kejang setelah OAE, n (%)

Sering Jarang

28 (35) 52 (65) Jenis obat, n (%)

Generik Original

46 (57,5) 34 (42,5)

Kombinasi OAE diberikan pada pasien yang masih dijumpai kejang setelah mendapatkan OAE monoterapi, dimana asam valproat + topiramat dan asam valproat + carbamazepin merupakan obat politerapi yang paling

banyak digunakan yaitu sebanyak 45% dan 37,5%. Lama pemberian monoterapi sebelum menjadi politerapi selama ≤ 6 bulan sebanyak 62,5%.

Tabel 4.2. Karakteristik OAE politerapi

Karakteristik N %

Kombinasi OAE Asam valproat+phenobarbital Asam valproat+carbamazepine Asam valproat+topiramat Phenobarbital+carbamazepine Phenobarbital+topiramat

4 15 18 2 1

10 37,5 45 5 2,5 Lama pengobatan

monoterapi

≤6 bulan

>6 bulan

25 15

62,5 37,5 Analisis bivariat dilakukan untuk mencari faktor yang berkaitan dengan luaran epilepsi. Hasil analisis univariat masing-masing variabel tertera pada tabel 4.3. Keenam variabel tersebut adalah usia onset > 1 tahun (PR 0,495; IK 0.172-1.428; p=0,189), jenis epilepsi umum (PR 1,889; IK 0.613-5.818;

p=0,264), adanya gangguan neurologis (PR 0,441; IK 0.179-1.084; p=0,072), tidak adanya riwayat keluarga (PR 1,000; IK 0.232-4.310; p=0,644), kepatuhan konsumsi obat (PR 0,487; IK 0.388-0.6128; p=0,494) dan frekuensi kejang setelah mendapat OAE (PR 0,231; IK 0.14-0.379; p=0,000)

Tabel 4.3 Faktor risiko pemberian politerapi pada anak penderita epilepsi Karakteristik Monoterapi

n (%)

Politerapi

n (%) P PR 95%IK

Usia Onset ≤ 1 tahun

> 1 tahun

7 (17,5) 33 (82,5)

12 (30,0)

28 (70,0) 0,189 0,495 0,172-1,428 Jenis epilepsi,

Umum Fokal

34 (85,0) 6 (15,0)

30 (75,0)

10 (25,0) 0,264 1,889 0,613-5,818 Gangguan

neurologis Ada Tidak ada

14(35) 26 (65,0)

22(55) 18 (45,0)

0,072 0,441 0,179-1,084 Riwayat keluarga

Ada Tidak ada

4 (10,0) 36 (90,0)

4 (10,0)

36 (90,0) 0,644 1,000 0,232-4,310 Kepatuhan

konsumsi obat Patuh Tidak patuh

40 (100,0) 0 (0,0)

38 (95,0)

2 (5,0) 0,494 0,487 0,388-0,612 Frekuensi kejang

setelah OAE Sering

Jarang

0 (0,0) 40 (100,0)

28 (70,0)

12 (30,0) 0,000 0,231 0,140-0,379 Faktor risiko yang mempengaruhi pemberian politerapi adalah usia onset, jenis epilepsi, gangguan neurologis, riwayat eluarga, kepatuhan konsumsi obat dan frekuensi kejang setelah mendapa OAE. Dari faktor tersebut yang bermakna adalah frekuensi kejang setelah OAE dengan p < 0,005 dan PR 0,231 (95% IK).

BAB 5 PEMBAHASAN

Semua pasien yang telah didiagnosa dengan penyakit epilepsi akan mendapatkan obat antiepilepsi yang dipilih secara tepat dengan mempertimbangkan jenis kejang, efektifitas obat, efek samping obat, dan interaksi dari obat yang tersedia.32 Sekitar 50-70% pasien dengan epilepsi yang baru didiagnosis mencapai remisi setelah memulai obat antiepilepsi sebagai pengobatan monoterapi. Bila masih dijumpai kejang, dapat diberikan dua pilihan yaitu monoterapi alternatif (substitusi) atau terapi kombinasi (tambahan), yang umumnya melibatkan penambahan obat kedua ke monoterapi saat ini.31 Sehingga diperlukan identifikasi sedini mungkin bagi anak yang mempunyai risiko tinggi mengalami kegagalan monoterapi.9

Pada hasil penelitian ini didapatkan satu faktor yang bisa dijadikan sebagai faktor risiko pemberian politerapi OAE pada anak dengan epilepsi.

Variabel tersebut adalah frekuensi kejang ≥ 5 kali/ bulan setelah pemberian OAE monoterapi. Penelitian yang dilakukan di Finlandia, menunjukkan respon awal yang baik terhadap terapi merupakan petanda prognosis yang baik. Jika kejang tidak terkontrol di tahun pertama pengobatan setelah didiagnosis, hanya 60% pasien yang mencapai remisi. Kegagalan fase awal

terapi sangat mempengaruhi keberhasilan terapi berikutnya dan prognosis epilepsi.33

Pada penelitian ini, subjek dengan frekuensi kejang ≥ 5 kali/ bulan setelah pemberian OAE monoterapi dalam penelitian ini berpeluang menjadi politerapi sebesar 0,231 kali dengan nilai p = 0,000. Hal ini diduga penyebab kegagalan monoterapi melalui mekanisme pembentukan fokus epileptogenik baru. Serangan epilepsi diperkirakan dapat memicu terjadi serangan berikutnya melalui fenomena fasilitasi. Konsep pembentukan epileptogenesis (fokus epileptogenik baru) akibat serangan epilepsi berulang disebut sebagai kindling hypothesis.9

Penelitian di Indiadan studi prospektif tentang prognosis kejang yang terjadi pada tahun pertama kehidupan.34 Penelitian di Kanada menemukan bahwa 38% dari 40 anak dengan serangan kejang pada tahun pertama kehidupan memiliki kejang yang sulit terkontrol pada pemantauan selanjutnya. Prognosis pada anak yang datang dengan kejang tanpa demam pada tahun pertama kehidupan sering buruk karena dalam banyak kasus, kejang mencerminkan kelainan otak serius yang mendasarinya.35 Penelitian yang dilakukan di Bali mendapatkan hasil kejadian epilepsi paling banyak ditemukan pada anak dengan onset usia di bawah 1 tahun.3 Hasil ini berbeda dengan hasil pada penelitian ini, dimana pada penelitian ini didapatkan hasil dengan onset usia yang paling banyak adalah > 1 tahun. Hasil serupa

dijumpai pada penelitian di Surabaya36, hal ini disebabkan oleh karena populasi yang digunakan pada penelitian kami adalah kasus rumah sakit bukan populasi komunitas.

Pada bayi dengan kejang, perkembangan saraf yang abnormal dapat terjadi oleh karena kelainan struktural otak, bukan karena serangan kejang berulang seperti pada kebanyakan pasien, namun dapat juga terjadi secara bersamaan dengan penyebab gejala kejang akut, seperti infeksi sistem saraf pusat, trauma, atau gangguan pembuluh darah. Cedera otak akibat kejang berulang diyakini sangat jarang terjadi, bahkan dengan status epileptikus yang berkepanjangan.35

Pada penelitian ini, gangguan neurologis penyerta tidak menjadi faktor risiko pemberian politerapi OAE. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan di Yogyakarta9 menemukan bahwa adanya kelainan penyerta menyebabkan kegagalan monoterapi melalui adanya lesi struktural pada otak yang menyebabkan farmakoresisten. Namun hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian di Yogyakarta yang melaporkan adanya kelainan penyerta tidak merupakan prediktor kuat untuk terjadinya epilepsi refrakter.10 Hal ini mungkin disebabkan adanya kelainan penyerta yang variasinya sangat luas, seperti gangguan perkembangan, retardasi mental, gangguan pemusatan perhatian, hiperaktifitas, gangguan belajar, dan

lain – lain. Dan setiap kelainan penyerta tersebut tidak harus disertai dengan adanya kelainan struktural pada otak.

Peran keluarga sangat penting dalam proses penyesuaian diri anak maupun keluarga terhadap penyakit kronis. Pemahaman pasien dan orangtua tentang manfaat dan pentingnya obat – obat yang diberikan serta tingkat pendidikan merupakan hal penting yang mempengaruhi kepatuhan berobat. Oleh karena itu dokter anak perlu mengetahui tingkat pengetahuan pasien dan orangtua serta menentukan apakah ada kesalahan informasi atau perbedaan sudut pandang.

Pada penelitian yang dilakukan di Medan, ditemukan hasil dengan skor tingkat pengetahuan orang tua yang rendah yaitu dengan rerata 6,73 (±

2,31) dimana paling banyak merupakan tamatan SMU sebesar 47,7%.

Sebanyak 79.4% menyatakan rutin/ selalu membawa anaknya berobat ke dokter.37 Hasil ini serupa dengan hasil penelitian ini dimana tingkat kepatuhan pasien sebesar 97,5% dengan pendidikan orang tua yang paling banyak adalah SMP sebesar 42,5% dan SMA sebesar 33,75%.

Pada hasil penelitian ini, riwayat keluarga menderita epilepsi tidak menjadi faktor risiko dalam pemberian politerapi pada anak yang menderita epilepsi. Hasil ini sesuai dengan penelitian terbaru dalam analisis genetik mengungkapkan bahwa sebagian besar bentuk epilepsi dihasilkan dari kombinasi faktor genetik dan faktor yang didapat, dimana hanya sebagian

kecil dari semua gangguan kejang disebabkan oleh epilepsi genetik. Pada penelitian oleh Arab Saudi menemukan bahwa adanya riwayat keluarga yang menderita epilepsi mempunyai dampak yang signifikan pada klasifikasi epilepsi dan etiologi yang mendasarinya.38 Pada riwayat keluarga yang menderita epilepsi, pelepasan gelombang epileptiform di daerah temporal menjadi prediktor terbaik yang mungkin menunjukkan adanya epilepsi lobus temporal. Hasil akhir pengamatan jangka panjang pada epilepsi lobus temporal dipengaruhi oleh etiologi yang mendasarinya dan dari hasil penelitian yang dilakukan di Australia39 menemukan bahwa lebih dari sebagian anak-anak dengan epilepsi lobus temporal dijumpai etiologi kriptogenik. Pada penelitian jangka panjang berbasis populasi baru-baru ini tentang hasil epilepsi fokal nonidiopatik pada anak-anak dengan etiologi kriptogenik mempunyai prognosa yang lebih baik daripada kelompok simtomatik, dengan angka kejadian epilepsi intraktabel yang lebih rendah.40

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa frekuensi kejang setelah pemberian OAE merupakan faktor risiko bermakna yang memengaruhi pemberian politerapi OAE, yaitu sebesar 0,23 kali. Dari 40 sampel yang mendapatkan politerapi, OAE yang paling banyak digunakan adalah kombinasi asam valproat dengan topiramat.

6.2 Saran

Dari penelitian ini hanya didapatkan frekuensi kejang setelah pemberian OAE yang memiliki hasil bermakna yang memengaruhi pemberian politerapi sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut menggunakan desain penelitian kohort agar dapat menilai hubungan yang lebih akurat terhadap faktor risiko lainnya.

BAB 7 RINGKASAN

Epilepsi adalah suatu kondisi yang ditandai dengan kejang berulang dan tanpa provokasi yang terjadi dua kali atau lebih dengan interval waktu lebih dari 24 jam. Prevalensi epilepsi meningkat dua kali di negara miskin dan berkembang dibandingkan negara maju dengan data yang diperoleh dari rekam medik Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUI/RSCM selama 5 tahun terakhir tercatat pasien epilepsi yang dirujuk 526 kasus baru. Pengobatan epilepsi merupakan pengobatan jangka panjang yang bertujuan membuat penderita epilepsi terbebas dari serangan epilepsinya dengan efek samping yang minimal. Serangan kejang yang berlangsung lama mengakibatkan kerusakan sampai kematian sejumlah sel-sel otak. Faktor risiko kegagalan monoterapi pada penelitian lain adalah frekuensi kejang yang sering, status epileptikus, gangguan neurologis penyerta, ketidakpatuhan dalam meminum obat, onset usia dan dosis yang tidak sesuai.

Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat faktor risiko yang memengaruhi pemberian politerapi OAE pada anak penderita epilepsi. Faktor risiko tersebut berupa frekuensi kejang setelah pemberian OAE (p < 0,001).

Kombinasi politerapi yang paling banyak digunakan pada penelitian ini adalah

kombinasi asam valproat dan topiramat. Masih diperlukan penelitian lanjutan untuk menilai hubungan yang lebih akurat terhadap faktor risiko lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Aydin A, Ergor A, Ergor G, Dirik E. The prevalence of epilepsy amongst school children in Izmir, Turkey. Seizure 2002;11:392-6.

2. Harsono, Endang K, Suryani G. Pedoman tatalaksana epilepsi. Edisi Ke-3.

Perdossi.2006;62:1-43.

3. Suwarba, I Gusti Ngurah Made. Insiden dan Karakteristik Epilepsi pada Anak. Bagian / SMF Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Udayana RSUP Sanglah, Denpasar, Bali. Sari Pediatri, Agustus 2011.

4. World Health Organization (WHO). Epilepsy in the WHO Eastern Mediterranean Region.Kairo: WHO Library. 2010: 10-21.

5. Major P, Thiele EA. Seizure in children: laboratory, diagnosis, and management. Pediatr Rev 2007;28:405-14.

6. Dudley RW, Penney SJ, Buckley DJ. First-drug treatment failures in children newly diagnosed with epilepsy. Pediatr Neurol 2009;40:71–7.

7. Cavazos JE, Lum F, Spitz M. Seizure and epilepsy : Overview and classification. 2003. Diakses tanggal 18 Januari 2014.

8. Kwan P, Brodie MJ. Potential role of drugs transporters in the pathogenesis of medically intractable epilepsy. Epilepsia 2005;46:224-35.

9. Triono A, Herini ES. Faktor prognostik Kegagalan Terapi Epilepsi pada Anak dengan Monoterapi. Universitas Gadjah Mada (Tesis). Yogyakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, 2014.

10. Ramzi, Soenarto Y, Sunartini, Hakimi M. Prognostic factors of refractory epilepsy in children. Pediatrica Indonesiana; 2008(48) 269-73.

11. Panayiotopoulos CP. The Epilepsies Seizure. Syndrome and Management.London. Blondom Medical Publishing; 2005;1- 26.

12. Mangunatmadja I, Handryastuti S, Risan NA, Epilepsi pada anak. Ikatan Dokter Anak Indonesia.2016;1:5-6.

13. Vera R, Dewi MAR, Nursiah. Sindrom Epilepsi Pada Anak. Palembang.

Rumah sakit Moehammad Hoesin.2014.

14. Ngugi AK, Bottomley C, Kleinschimdt I, Sander JW, Newton CR. Estimation of the burden of active and life-time epilepsy. J Pediatr Child Health 2010;51:883-90.

15. Wishwadewa WN, Mangunatmadja I, Said M, Firmansyah A, Soedjatmiko, Tridjaja B. Kualitas Hidup Anak Epilepsi dan Faktor–Faktor yang Mempengaruhi di Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUI/RSCM Jakarta.

Sari Pediatri 2008;10(4):272-9.

16. Kusumastuti K, Gunadharma S, Kustiowati E. Pedoman Tatalaksana Epilepsi, Kelompok Studi Epilepsi PERDOSSI. Surabaya: Airlangga University Press; 2014.

17. Stafstrom CE. The pathophysiology of epileptic seizure: a primer for pediatricians. Pediatrics in Review. 1998;19(10):342-51.

18. Hendry TR. Seizures and epilepsy: pathophysiology and principles of diagnosis. American board of pyschiatry and neurology. 2012;1(1):1-26.

19. Fisher RS, Cros JH, French JA, Higurashi N, Hirsch E, Jansen FE, et al.

Operational classification of seizure types by international league againts epilepsy. Stanford Department of Neurology & Neurological Sciences.

2016:1-26.

20. Scheffer IE, French J, hirsch E, Jain S, Mathern GW, Mosche SL, et al.

Classification of the epilepsies: New concepts for discussion and debate- Special report of the ILAE Classification Task Force of the Commission for Classification and Terminology. Epilepsia open. 2016;2(1):1-8.

21. Nordli DR. Focal and multifocal seizures. Dalam: Swaiman KH, Ashwal S, Ferreiro DM, Schor NF. Pediatric neurology “principles and practice”. Edisi ke-5. Inggris; 2012.h.751-66.

22. Lazuardi S. Pengobatan epilepsi. Dalam: Soetomenggolo TS, Ismael S, penyunting. Buku ajar neurologi anak. Edisi ked-2. Jakarta; 2000. h. 226-41.

23. Benbadis SR, Tatum WO. Advances in the treatment of epilepsy. American Family Phisician. 2000;64(1):91-8.

24. Wibowo, S., Gofir, A. Penggunaan obat anti epilepsi dalam klinik, IP Saraf FK UGM, Yogyakarta.2008.

25. Mani J. Combination Therapy in Epilepsy : What, When, How and What Not!.

Supplement to Journal of the association of physicians of india.2013.

26. Camfield P, Camfield C, and Pohlmann-Eden B. Transition From Pediatric to Adult Epilepsy Care: A Difficult Process Marked by Medical and Social Crisis.

American Epilepsy Society. 2012;12(4):13–21.

27. Andarini, I.Hubungan Kepatuhan Pengobatan dengan Remisi Epilepsi pada Anak, Laporan Penelitian Akhir, IP Saraf FK UGM, Yogyakarta. 2007.

28. Modi, A.C., Rausch, J.R., & Glauser, T.A.Patterns of nonadherence to antiepileptic drug therapy in children with newly diagnosed epilepsy, JAMA, 2011: 305 (16).

29. Brodie, M.J., Schachter, M.J., Kwa, P. Fast Fact : Epilepsy. Health Press Oxford, UK. 2005:24-6.

30. Dahlan MS. Besar Sampel dan Cara Pengambilan Sampel. Jakarta: Penerbit Salemba Medika; 2016;4:93-7.

31. Millul Andrea, Iudice A, Adami M, Porzio R, Mattana F, Beghi E. Alternative monotherapy or add-on therapy in seizures do not respond to the first monotherapy: An Italian multicenter prospective observasional study.

Epilepsy & Behavior; 2013(28) 494-500.

32. Kwan P, Brodie MJ. Early identification of refractory epilepsy. N Engl J Med 2000;342:314-9.

33. Sillanpaa M, Jalava M, Kaleva O, Shinnar S. Long-term prognosis of seizures with onset in chilhood. N Engl J Med 1998;338:1715-22.

34. Chawla S, Aneja S, Kashyap R, Mallika V. Etiology and clinical predictors of intractable epilepsy.Pediatr Neurol.2002;27:186-91.

35. Datta AN, Wirrell EC. Prognosis of seizures occurring in the first year. Pediatr Neurol 2000;22:386-91

36. Andrianti PT. Gunawan PI, Hoesin F. Profil Epilepsi Anak dan Keberhasilan Pengobatannya di RSUD Dr. Soetomo Tahun 2013. Sari Pediatri.

2016;18(1):34-9.

37. Saing J.H. Tingkat pengetahuan, perilaku dan kepatuhan berobat orang tua dari pasien epilepsi anak di Medan. Sari pediatric. 2010: 12(2):103-7

38. Babtain FA. Impact of a FHE on the diagnosis of epilepsy in Southern Saudi Arabia. Seizure 2013;22:542-47

39. Simon Harvey A, Berkovic SF, Wrennall JA, Hopkins LJ. Temporal lobe epilepsy in childhood: clinical, EEG, and neuroimaging findings and syndrome

classification in a cohort with new-onset

seizures. Neurology. 1997;49(4):960–68.

40. Wirrell EC, Grossardt BR, So EL, Nickels KC. A population-based study of long-term outcomes of cryptogenic focal epilepsy in childhood: cryptogenic epilepsy is probably not symptomatic epilepsy. Epilepsia. 2011;52(4):738–45.

1. Ketua Penelitian

Nama : dr. Jovita Silvia Wijaya

Jabatan : Peserta PPDS Ilmu Kesehatan Anak FK-USU/RSHAM

2. Anggota Penelitian

1. dr. Johannes H. Saing, M.Ked(Ped), SpA(K) 2. dr. Bugis Mardina Lubis, M.Ked(Ped), SpA(K) 3. dr. Yazid Dimyati, M.Ked(Ped), SpA(K)

4. dr. Cynthea Prima Destarini, M.Ked(Ped), SpA 5. dr. Scorpicanrus Tumpal Andreas

6. dr. Ratna Suwita Batubara

2. Biaya Penelitian

1. Penyusunan / Penggandaan : Rp. 2.500.000 2. Seminar hasil penelitian : Rp. 3.000.000 Jumlah : Rp. 5.500.000

3. Jadwal Penelitian Kegiatan /

waktu

November – Desember 2017

Desember 2017 - November 2018

Desember – Februari 2019

Persiapan

Pelaksanaan

Penyusunan Hasil Penelitian Penggadaan Laporan