BAB IV

JUGUN IANFU, EKSPLOITASI PEREMPUAN PADA MASA PENDUDUKAN JEPANG DI INDONESIA (1942-1945)

Pada bab ini akan dikaji mengenai jugun ianfu pada masa pendudukan Jepang di Indonesia (1942-1945). Pada bagian pertama menjelaskan mengenai kondisi sosial-ekonomi penduduk Indonesia pada masa pendudukan Jepang.

Kemudian pada bagian kedua mengenai jugun ianfu di Indonesia. Pada bagian ketiga mengenai nasib jugun ianfu setelah berakhirnya pendudukan Jepang di Indonesia. Pada bagian terakhir tentang pandangan gender terhadap jugun ianfu.

A. Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang

Pada tanggal 1 Maret 1942, bala tentara Jepang mendarat di pulau Jawa dibawah pimpinan Vince Admiral Takahasi berhasil mendarat di tiga tempat secara bersamaan, yaitu di Teluk Banten, di Eretan (Jawa Barat), dan di Kragen (Jawa Tengah). Jepang dapat dengan mudah menduduki wilayah tersebut di atas tanpa adanya perlawanan yang berarti dari Belanda. Melalui perundingan antara Belanda dan Jepang di Kalijati, Subang pada tanggal 8 Maret 1942. Isi dari perundingan tersebut Jepang mengajukan agar Belanda menyerah tanpa syarat atau akan lebih banyak lagi korban berjatuhan. Karena pada saat itu penduduk Belanda banyak yang melarikan diri ke Bandung. Ancaman akan membumi

hanguskan kota Bandung, maka Belanda menuruti keinginan Jepang untuk menyerah tanpa syarat.

Bagi masyarakat Indonesia, menyerahnya Belanda kepada Jepang merupakan suatu kegembiraan. Masyarakat Indonesia merasa sudah terbebas dari penjajahan bangsa Belanda yang sudah dialami sejak lama. Dengan demikian masyarakat menganggap Jepang sebagai pembebas mereka (Adams, 1966: 210).

Kedatangan Jepang ini dianggap sebagai pahlawan oleh masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu, masyarakat menyambut dengan baik kedatangan Jepang di Indonesia. Masyarakat menaruh harapan bahwa Jepang akan membawa perubahan untuk kehidupan yang lebih baik.

Jepang sendiri datang dengan anggapan bahwa mereka adalah saudara tua, yang datang untuk menyelamatkan masyarakat pribumi dari penindasan yang dilakukan oleh Belanda. Pada awal kedatangannya, Jepang dengan cepat melakukan perubahan-perubahan di Indonesia. Di antaranya mengizinkan bendera merah putih dibiarkan berkibar, diperbolehkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional serta perlakuan yang sama antara kaum priyayi dan pribumi dalam pendidikan dan lain-lainnya. Hal tersebut berbeda dengan apa yang terjadi pada masa penjajahan Belanda. Tentang pendidikan dijelaskan Hartono dan Juliantoro (1997: 35) dalam bukunya :

Di masa pendudukan Jepang, sistem pendidikan secara mendasar mengalami perubahan, terutama pada dua hal. Di satu segi terjadi perubahan orientasi dari elitis ke massal. Di bawah penjajahan Belanda, pendidikan dipisahkan antara jalur bagi kalangan elit (anak-anak Belanda dan anak dari elit pribumi) dan jalur masyarakat luas.

Sistem pendidikan secara mendasar mengalami perubahan. Pendidikan yang pada awalnya dinikmati oleh kalangan tertentu, beralih pada masa pendudukan Jepang. Semua lapisan masyarakat pun bisa menikmati pendidikan.

Oleh karena itu, kebijakan tersebut membuat bangsa Indonesia sangat berterimakasih kepada Jepang.

Sikap Jepang ini memberikan dampak yang positif bagi masyarakat Indonesia. Walaupun apa yang dilakukan Jepang sebenarnya adalah untuk mendapatkan dukungan yang sebesar-besarnya dari masyarakat Indonesia. Pada tujuan akhirnya masyarakat akan dipaksa untuk bekerja keras membantu Jepang meneruskan ambisinya mendirikan ”Asia Timur Raya”.

Untuk memudahkan dalam memperoleh dukungan dari masyarakat Indonesia, pada saat itu Jepang memerlukan tokoh-tokoh sentral di Indonesia.

Salah satunya adalah Soekarno, beliau merupakan tokoh nasionalis yang dikenal oleh masyarakat luas. Setelah Jepang sampai di Sumatra, Belanda memutuskan untuk memindahkan Soekarno dari Bengkulu ke Padang, Sumatra Barat agar Soekarno tidak dapat bertemu dengan Jepang. Dikhawatirkan Jepang akan menggunakan Soekarno sebagai alat untuk melawan Belanda. Walaupun pada akhirnya Jepang bertemu dengan Soekarno. Panglima Tentara ke-25 Angkatan Darat Jepang yang diwakili oleh Kolonel Fujiyama memanggil Soekarno untuk melakukan perundingan. Secara garis besar Jepang meminta kepada Soekarno untuk menjadi penghubung dengan masyarakat Indonesia. Tujuannya adalah memobilisasi masyarakat untuk bekerja mengolah lahan pertanian, perkebunan

dan pertambangan yang sesuai dengan keinginan Jepang dan seluruh kegiatan yang bermanfaat bagi Jepang,

Pendekatan yang dilakukan oleh Jepang adalah dengan memberi janji bahwa kedatangan Jepang adalah untuk membantu mencapai Indonesia merdeka (Irsan, 2005: 140). Hal ini membuat Soekarno berusaha untuk percaya dan mulai menggalakkan masyarakat membantu Jepang. Secara tidak langsung sebenarnya masyarakat Indonesia sudah dikorbankan. Dengan dalih upaya mencapai kemerdekaan Indonesia.

Ada dua cara yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam menanggapi sikap Jepang. Pertama, adalah dengan jalan kooperatif (bekerja sama) seperti yang dilakukan oleh Soekarno dan Hatta. Kedua, non-kooperatif (tidak bekerja sama, biasanya dengan melakukan gerakan bawah tanah untuk menentang Jepang) yang dilakukan oleh Amir Syarifudin dan Sutan Syahrir. Meski berbeda cara yang dilakukan oleh dua gerakan tersebut, pada dasarnya tujuan mereka sama yaitu untuk mencapai Indonesia merdeka. Kedua pihak berbeda pendapat tentang bagaimana prosesnya. Dengan jalan bekerja sama atau tidak bekerja sama dengan pemerintah Jepang. Gerakan non-kooperatif hanya tidak setuju untuk bekerja sama dengan Jepang karena kemerdekaan itu harus didapatkan sendiri bukan dengan jalan meminta kepada negara lain. Hal tersebut dipahami bahwa mereka kurang percaya terhadap pihak Jepang yang akan memberikan kemerdekaan bagi Indonesia.

Terhadap golongan kooperatif Jepang memberikan sikap yang baik dan memberi kemudahan dalam berbagai hal. Sedangkan terhadap golongan yang

non-kooperatif Jepang memberikan sikap dengan kekerasan dan intimidasi.

Perbedaan sikap ini disebabkan karena golongan non-kooperatif berusaha mengaganggu stabilitas di wilayah kekuasaannya. Oleh karena itu pemerintah Jepang lebih bertindak keras terhadap gerakan bawah tanah ini.

Awalnya, Jepang memberlakukan beberapa program untuk mengajak masyarakat agar mau bekerja sama. Dibentuklah perhimpunan dengan nama Gerakan Tiga A dan Poetera. Gerakan Tiga A ini adalah ”Nippon cahaya Asia, Nippon pelindung Asia, Nippon pemimpin Asia”. Gerakan Tiga A ini bertujuan sebagai media propaganda bagi masyarakat agar dapat membantu Jepang.

Sedangkan Poetera merupakan salah satu bentuk lain yang memiliki kesamaan visi dengan Gerakan Tiga A. Tujuan dari Poetera ini menurut Soekarno adalah untuk membangun dan menghidupkan segala apa yang dirobohkan oleh imperialisme Belanda (Pusponegoro dan Notosusanto, 1993: 19). Bagi Jepang tujuannya adalah untuk memusatkan segala potensi masyarakat Indonesia dalam rangka membantu usaha perangnya di Asia-Pasifik.

Jepang juga membentuk beberapa organisasi semi militer seperti Seinendan (barisan pemuda) dan Fujinkai (himpunan wanita). Seinendan dibentuk pada tanggal 9 Maret 1943 dan Fujinkai dibentuk pada agustus 1943. Tujuan dari Seinendan adalah untuk mendidik dan melatih para anggotanya yang rata-rata berusia 14-22 tahun untuk dapat mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri. Begitu pula dengan Fujinkai yang memiliki tujuan sama. Perbedaannya, organisasi ini bagi perempuan yang berusia 15 tahun ke atas. Meskipun demikian

pada akhirnya setiap organisasi-organisasi ini dilakukan untuk membantu Jepang selama Perang berlangsung.

Sedangkan yang bersifat militer adalah Barisan Pelopor, Heiho dan Peta.

Barisan Pelopor dibentuk Agustus 1944, Heiho dibentuk pada 2 September 1942 dan Peta dibentuk pada 3 Oktober 1943. Organisasi tersebut mempunyai peran yang hampir sama yaitu sebagai pelindung negaranya terhadap gangguan asing serta sebagai tentara bantuan bagi militer Jepang. Hal ini juga dimanfaatkan para pemimpin Indonesia untuk menjadikan organisasi-organisasi buatan Jepang tersebut sebagai tentara Indonesia, dalam upayanya mencapai kemerdekaan.

Ketika upaya awalnya tercapai, Jepang mulai menggerakkan masyarakat untuk bekerja keras bagi pemenuhan logistik Jepang selama berada di Indonesia.

Jepang sangat membutuhkan logistik sebagai usaha pemenuhan kebutuhan sendiri selama perang berlangsung. Isnaeni dan Apid (2008: 33) menjelaskan bahwa Jepang juga menerapkan sistem autarki; daerah harus memenuhi kebutuhannya sendiri dan kebutuhan perang. Oleh karena itu, Jepang melakukan pengerahan massa untuk mengolah sumber daya yang ada di Indonesia. Seperti di pertanian, perkebunan, pertambangan hingga kepada kegiatan industri.

Jepang bukan hanya memanfaatkan sumber daya alamnya saja, tetapi sumber daya manusianya pun dipergunakan untuk kepentingan perangnya.

Indonesia dijadikan sebagai masyarakat pekerja selama pendudukan Jepang berlangsung. Masyarakat Indonesia pada awalnya bekerja secara sukarela, hal tersebut dilakukan sebagai bentuk balas budi kepada Jepang. Namun tak berlangsung lama para pekerja ini pada akhirnya dieksploitasi tenaganya demi

kepentingan Jepang. Sedangkan pengertian Eksploitasi sendiri adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial (Aristaamora, 2008: http://aristaamora.wordpress.com/).

Para pekerja kasar tersebut biasanya disebut dengan istilah Romusha.

Romusha adalah sebuah kata Jepang yang bermakna semacam ”serdadu kerja”

(Jong, 1987: 60) sedangkan menurut Kurasawa (1993: 123) Romusha secara harfiah diartikan sebagai seorang pekerja yang melakukan pekerjaan sebagai buruh kasar. Sehingga pengertian Romusha adalah buruh atau pekerja kasar yang dipekerjakan secara paksa pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Setiap laki-laki yang berusia kurang dari 30 tahun diberangkatkan untuk dikirim ke berbagai daerah di Indonesia bahkan sampai ke luar negeri. Mobilisasi para buruh pekerja ini dalam jumlah yang cukup besar, hingga mencapai 50.000-300.000 ke berbagai wilayah. Pada awalnya tugas yang dilakukan bersifat sukarela dan lokasinya tidak begitu jauh dari tempat tinggal. Tetapi pada akhirnya berubah menjadi paksaan. Romusha diperlakukan secara kasar dan tidak dijamin baik sandang pangannya serta kesehatannya. Sehingga ini menyebabkan banyak terjadinya busung lapar yang berujung pada kematian.

Menjelang tahun 1943, pengambilan dan penempatan Romusha oleh Angkatan Perang dilakukan dengan serius. Ada tiga alasan mengapa itu dilakukan, pertama kondisi perang yang semakin buruk bagi Jepang. Kedua, adanya tuntutan memenuhi kebutuhan sendiri (autarki) bagi setiap angkatan perang di daerah pendudukan. Ketiga, adanya motivasi ekonomi yang disertakan oleh penguasa Angkatan Perang dalam setiap pengerahan Romusha ke luar Pulau Jawa. Hal ini menjadi ketakutan tersendiri bagi masyarakat, mereka enggan untuk menjadi Romusha dan memilih untuk bersembunyi dan meninggalkan desanya.

Keadaan ini berdampak pada menurunnya produksi pertanian yang sedang digalakkan oleh Jepang. Dampak lainnya adalah kelaparan yang melanda wilayah- wilayah di Indonesia, terutama di wilayah pedesaannya.

Ketika Jepang menduduki Jawa, salah satu tujuannya untuk mendapatkan sumber-sumber pangan yang sangat penting bagi kehidupan mereka selama perang berlangsung. Sebelumnya, sebagian besar tanah Jawa digunakan Belanda untuk menanam kebutuhan bagi perdagangan mereka di Eropa. Seperti gula, tembakau, kopi, teh dan karet. Pada masa pendudukan Jepang, yang semula perkebunan diganti menjadi ke pertanian. Perkebunan seperti kopi, teh, dan tembakau masih tetap dibutuhkan, karena berfungsi sebagai barang kenikmatan.

Pada akhirnya perkebunan-perkebunan tersebut diganti dengan tanaman bahan pangan dan tanaman jarak untuk pelumas (Pusponegoro dan Notosusanto, 1993:

42). Sehingga masyarakat dipekerjakan oleh pemerintah Jepang untuk mengolah lahan pertanian. Sebagai contoh seperti yang di daerah Indramayu. Pemerintah mendorong masyarakat untuk bercocok tanam tanaman padi. Karena Jepang

sangat membutuhkan beras sebagai logistiknya selama perang berlangsung. Walau demikian, hasil dari perkebunan lain pun masih sangat dibutuhkan untuk keperluan industri. Seperti pakaian, obat-obatan dan amunisi menjadi sangat penting selama perang berlangsung..

Langkah awal yang dilakukan Jepang adalah dengan memperbolehkan pemasaran bebas dengan memberlakukan pengawasan harga seperti pada masa penjajahan Belanda. Para petani masih dapat menyalurkan hasil mereka, dan orang Jepang membeli beras yang dibutuhkan melalui Rijst Verkoop Centraal (Pusat Pembelian Beras). Secara perlahan Jepang mulai memberlakukan beberapa kebijakan politik berasnya. Pada buku yang ditulis oleh Nagazumi (1988: 87) terdapat dasar-dasar politik beras Jepang yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Padi berada di bawah pengawasan negara, dan hanya pemerintah yang diizinkan melakukan seluruh proses pungutan dan penyaluran padi.

2. Para petani harus menjual hasil produksi mereka kepada pemerintah sebanyak kuota yang ditentukan dengan harga yang ditetapkan.

3. Harga gabah dan beras ditetapkan oleh pemerintah.

Dari kebijakan di atas, penerapan harga dan pengawasan yang dilakukan pemerintah Jepang terhadap padi dilakukan untuk memaksimalkan hasil panen di Indramayu. Tujuannya adalah untuk mengatur persediaan dan peredaran beras ke seluruh wilayah yang diduduki oleh Jepang. Suganda (2009: 49) menjelaskan untuk lebih memudahkan pemerintah dalam mengatur kegiatan penyaluran beras maka dibentuklah Shokuryo Kanri Zimusyo (SKZ, Kantor Pengelolaan Pangan).

Tugasnya adalah mengontrol dan menguasai seluruh proses pembelian dan

penyaluran padi di bawah monopoli negara, serta menentukan jumlah padi yang akan dibeli pemerintah. Hasil panen di Jawa ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan di Jawa saja, tetapi untuk dikirim ke berbagai wilayah di luar Jawa hingga ke Asia Tenggara dan Pasifik. Oleh karena itu, Jawa merupakan wilayah penting bagi Jepang untuk memenuhi kebutuhan logistiknya selama perang.

Dari kebijakan tersebut masyarakat semakin terbebani oleh pajak yang tinggi. Para petani diperintahkan untuk menyerahkan kuota per hektar yang luar biasa tingginya (Jong, 1987: 90). Belum lagi tindakan dari pejabat daerah yang sebelumnya sudah meningkatkan kuota tersebut. Tujuan ditingkatkannya kuota tersebut adalah untuk menghindari kekurangan dari target yang diterapkan oleh pemerintah Jepang. Sehingga pemerintah setempat selalu dapat untuk memenuhi kuota yang diterapkan oleh Jepang. Selain itu pula pemerintah setempat ingin mendapatkan keuntungan dari hasil panen petani tersebut. Maka semakin berat saja beban yang diderita oleh petani selama pendudukan Jepang. Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Jepang tersebut telah menekan kehidupan ekonomi petani. Sehingga terjadi kelaparan dimana-mana akibat dari beban pajak tersebut.

Dampak dari kelaparan lebih terasa bagi mereka yang berada di pedesaan.

Terjadi busung lapar karena pasokan beras nyaris tidak ada. Beras hasil panen banyak didistribusikan ke kota. Mereka tidak memiliki apa pun untuk dikonsumsi, harga semakin naik, nilai mata uang pun semakin tak berarti akibat inflasi yang tinggi. Sehingga tingkat kematian semakin meningkat dari waktu ke waktu tanpa ada tindakan yang signifikan dari pemerintah Jepang. Sebagai akibatnya terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh petani terhadap pemerintah Jepang.

Selama pendudukan Jepang berlangsung, kebutuhan akan bahan pangan sangat berpengaruh baik itu bagi masyarakat Indonesia atau pun bagi Jepang.

Pentingnya beras ini akan mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi masyarakat, karena beras merupakan konsumsi utama tak hanya bagi Jepang tetapi juga bagi petani. Bagi masyarakat pribumi, apabila belum makan nasi sama halnya dengan belum makan. Hal ini menyebabkan masyarakat pribumi bergantung kepada hasil panen. Mereka bekerja sangat keras untuk memenuhi keinginan Jepang, hingga harus mengorbankan semua yang dimiliki. Jepang kemudian secara paksa mengambil dan menguras tanpa menyisakan sedikit pun bagi mereka. Korban pun berjatuhan, banyak diantara mereka yang mati akibat kelaparan.

Gambaran di atas menunjukan bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Masyarakat menjadi korban keberingasan oleh sistem buatan Jepang. Masyarakat diperas tenaganya hingga dibiarkan mati karena kelaparan dan kelelahan. Sikap Jepang seolah tak peduli, mereka hanya memikirkan bagaimana memanfaatkan semua yang ada di Indonesia untuk kepentingan perang. Potensi sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia dikuras habis oleh Jepang. Tidak hanya sumber daya alamnya tetapi sumber daya manusianya pun di eksploitasi. Hartono dan Juliantoro (1981: 31) menjelaskan bahwa :

Dalam hal ini, Jepang tidak sekedar menjadikan tanah Nusantara ini sebagai salah satu basis sumber daya, baik makanan maupun bahan baku untuk keperluan perang Pasifik, tetapi juga menjadikannya sebagai salah satu sumber daya manusia. Suasana perang di bawah pemerintahan militer, telah menjadikan wilayah jajahan Jepang laksana kamp-kamp konsentrasi, di mana sebagian besar rakyat dikerahkan dan diperas tenaganya untuk mendukung kekuatan tentara Jepang.

Keadaan tersebut menjelaskan bahwa Jepang bukan sekedar memberikan teror dan ketakutan bagi masyarakat Indonesia. Tetapi Jepang juga mengeksploitasi masyarakat Indonesia demi kepentingannya selama perang.

Sehingga banyak masyarakat Indonesia menjadi korbannya akibat kekejaman Jepang.

Kebutuhan Jepang terhadap beras berdampak dengan ditingkatkannya mobilisasi masyarakat ke sektor pertanian. Penyerahan padi dari masyarakat secara paksa, belum lagi pajak dari pejabat setempat yang ingin mengambil keuntungan sendiri. Sehingga memberatkan masyarakat yang sudah kepayahan akibat sistem yang mereka bentuk. Dampak yang terasa dalam masyarakat adalah kemiskinan, kelaparan hingga pada kematian. Eksploitasi ini juga tidak hanya menimpa kepada kaum laki-laki, tetapi berdampak juga kepada para perempuan pribumi di Indonesia. banyak yang di antara mereka yang dijadikan perempuan penghibur oleh Jepang. Kehidupan mereka sama menderitanya dengan Romusha, karena mereka dilecehkan secara fisik dan psikis. Untuk lebih detailnya mengenai eksploitasi perempuan pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, akan dibahas pada bagian berikutnya.

B. Jugun Ianfu di Indonesia

Sebelum membahas mengenai jugun ianfu terdapat penjelasan mengenai sosial-budaya masyarakat Jepang. Pada masa Shogun, masyarakat Jepang beranggapan bahwa perempuan itu hanya sebagai pelengkap dalam hidup kaum laki-laki. Perempuan hanya dianggap sebagai benda, karena dalam kesehariannya

mereka hanya berada di dalam rumah menunggu kehadiran suaminya. Selama hidupnya hanya didedikasikan untuk melayani suami beserta keluarganya.

Sehingga kehidupan perempuan di Jepang merasa dikekang oleh laki-laki. Hal inilah yang memicu laki-laki di Jepang kurang bisa menghormati perempuan.

Laki-laki bisa dengan seenaknya mencari perempuan lain untuk dijadikan simpanan, tanpa ada penolakan dari istrinya. Sebagai contoh, laki-laki bisa dengan bebas bersama seorang Geisha atau pun dengan Karayuki-san untuk dijadikan perempuan simpanannya. Pengertian dari Geisha adalah seniwati profesional yang bertugas menghibur tamu yang berkunjung ke tempat dimana ia bekerja.

Menghibur bukan berarti memberikan “hiburan” tapi menunjukkan berbagai kesenian tradisional Jepang dan bercengkerama dengan tamu tersebut (Deltapapa, 2008: http://deltapapa.wordpress.com/2008/06/03/geisha-di-shonen-magz/).

Walaupun demikian, Geisha dipandang negatif selama Perang Dunia ke-II, karena masyarakat umum sering menganggap bahwa Geisha sama pelacur. Sedangkan pengertian dari Karayuki-san adalah sebutan bagi perempuan Jepang yang menjadi pelacur di luar negeri, termasuk di Indonesia, sejak zaman Meiji (1868- 1912) sampai menjelang Perang Dunia ke II (Pangastoeti, 2007:

http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:T_G4ZO8djZEJ:arc.ugm.ac.id/files/

).

Sehingga berbeda pengertian antara Geisha dengan Karayuki, tetapi dalam tugas mereka melakukan hal yang sama yaitu memberikan hiburan kepada laki- laki. Dari penjelasan di atas, kedudukan perempuan di Jepang sebelum zaman modern begitu direndahkan, disisihkan dan berfungsi sebagai second sex. Berbeda

dengan masa sekarang dimana perempuan Jepang lebih dihargai dan memperoleh posisi yang sama dengan laki-laki.

Sebenarnya kehidupan perempuan Jepang juga tidak adanya bedanya dengan perempuan yang ada di Jawa. Mereka selalu dalam bayangan laki-laki.

Selain karena sudah menjadi turun-temurun oleh adanya konsep kekuasaan dan sistem patriarkhat. Hersri (Hartono dan Juliantoro, 1997: 64) menjelaskan dalam bukunya :

Maka, di bawah sistem patriarkhat yang terpadu dengan sistem kekuasaan feodal, dimantapkanlah kedudukan kaum perempuan dari sudut politik- ekonomi-sosial sebagai objek (benda) milik kaum laki-laki, yang dipertegas dengan lembaga hukum dan (atau) adat bangsa.

Hal ini disebabkan sifat perempuan yang lemah lembut dan selalu penuh dengan kasih sayang. Sedangkan laki-laki selalu berurusan dengan kekuasaan dan kekerasan. Dampaknya perempuan selalu mendapat perlakuan yang tidak adil, berbeda dengan laki-laki yang selalu mendapatkan tempat pertama dalam berbagai hal. Dalam pandangan gender, perlakuan tidak adil terhadap perempuan disebut dengan ketidakadilan gender. Karena kaum perempuan tidak mendapatkan perlakuan yang sama dengan kaum laki-laki. Contohnya di Indonesia, adat istiadat Jawa melarang perempuan dilarang untuk keluar rumah dan kehidupannya diatur oleh keluarga. Berbeda dengan laki-laki yang bisa bebas bermain atau pun melakukan kegiatan di luar rumah. Oleh karena itu, perbedaan gender ini bisa menyebabkan terjadinya ketidakadilan gender bagi perempuan.

Memasuki masa perang posisi perempuan banyak dipergunakan sebagai alat hiburan semata. Sehingga Karayuki-san didatangkan untuk memenuhi kebutuhan seksual para tentara Jepang di medan pertempuran. Selama perang

berlangsung, pasukan Jepang dianggap sebagai salah satu tentara yang menakutkan dan terkenal sadis. Mereka dibentuk sejak dini dengan sistem militer.

Dimulai dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Bahwa watak kekerasan yang ditampilkan Jepang di daerah-daerah pendudukannya berkaitan dengan ciri khas suatu pemerintahan militer (Hartono dan Juliantoro, 1997: 26). Ketika mereka menguasai Cina contohnya, tentara Jepang banyak melakukan kekerasan baik secara fisik maupun psikis terhadap penduduk pribumi Cina. Perlakuan tidak wajar yang dilakukan oleh tentara Jepang terhadap perempuan-perempuan Cina di Nanking tanpa pandang bulu dalam buku Chang (2009: 108) dijelaskan:

Tentara Jepang melakukan pelecehan seksual terhadap wanita-wanita Nanking dari pelbagai kelas: istri-istri peternak, kaum pelajar, para guru, wanita-wanita karier, para buruh bahkan biarawati Budha pun di antaranya dilecehkan tubuhnya secara berkelompok hingga tewas. Tidak perduli tua atau muda, anak-anak kecil sampai dewasa mengalami kekerasan seksual. Tentara Jepang mencari perempuan-perempuan tersebut dari rumah ke rumah.

Kemudian dilakukan secara berkelompok dan bergiliran.

Dari kutipan di atas, tentara Jepang melakukan pelecehan seksual terhadap perempuan Nanking di Cina. Tentara Jepang melakukan hal tersebut dengan alasan bahwa mereka sedang melakukan penguasaan terhadap Nanking. Selama perang berlangsung tindakan kekerasan seksual, menganiaya hingga membunuh penduduk pribumi itu dinilai sebagai sebuah teror. Keadaan tersebut sebenarnya untuk menunjukkan bahwa mereka sedang melakukan penguasaan terhadap suatu wilayah tertentu. Victory Deasease menjadi penyakit yang menyerang tentara Jepang selama pendudukannya di Korea dan Cina. Victory Deasease adalah

”penyakit mental” yang didapatkan oleh pemenang perang, yang beranggapan bahwa bangsa lain lebih rendah. Sehingga mereka bisa memperlakukan mereka

lebih buruk daripada binatang. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa Jepang senang membunuh dan menganiaya perempuan di daerah yang berhasil didudukinya. Selain itu tentara Jepang beranggapan bahwa terdapat hubungan antara perang dengan seks. George Hicks (1994: 32-33) menjelaskan bahwa :

They included the belief that sex before going into battle worked as a charm against injury. Amulets could be made with the pubic hair of comfort women, or from something belonging to them. Sexual deprivation was believed to make one accident-prone. Sex also acted to relieve combat stress and, particularly in the Japanese case, the savage discipline endured by the troops.

Terjemahan

Mereka (tentara Jepang) meyakini bahwa seks sebelum masuk ke pertemuran bekerja layaknya sebuah obat terhadap luka. Jimat bisa dibuat dari

”bagian tubuh” jugun ianfu atau sesuatu lainnya dari bagian tubuh mereka.

Perampasan seksual diyakini dapat membuat terhindar dari kecelakaan. Seks juga bertindak untuk meringankan stres dan dalam kasus Jepang, tindakan indisipliner yang alami oleh tentara Jepang.

Sehingga tentara Jepang memandang bahwa seks dengan perang menjadi suatu yang penting untuk disandingkan. Tentara Jepang sering menjadikan salah satu bagian tubuh korban perempuannya sebagai jimat yang akan memberikan pengaruh bagi mereka selama pertempuran berlangsung. Dengan demikian bisa memberikan dampak positif bagi psikologis para tentaranya. Lebih lanjut Hicks (1994: 33) menjelaskan bahwa :

Some source indicate that practice of visiting comfort women was ritualised by the Japanese, especially before a unit was to leave for the front. The common rationale was that men without previous sexual experience should have intercouse at least once before death.

Terjemahan

Salah satu sumber menunjukkan bahwa praktek mengunjungi jugun ianfu sebagai bentuk ritual oleh Jepang, terutama sebelum berangkat ke depan (medan pertempuran). Alasan umumnya adalah laki-laki sebelumnya harus memiliki pengalaman seksual setidaknya melakukan hubungan seksual satu kali sebelum mati.

Maka jelaslah mengapa tentara Jepang sangat membutuhkan perempuan untuk dijadikan sebagai pelampiasannya, terutama bagi tentara yang berada di garis depan. Ini juga memberikan pengaruh terhadap psikologis mereka dalam memberikan keberanian serta teror dalam perang. Selain didukung oleh kekuatan militer Jepang yang dikenal tangguh, faktor psikologis pun memiliki peran dalam perang. Karena dengan mental yang kuat serta didukung oleh semangat bertempur yang tinggi kemenangan dapat dengan mudah diraih.

1. Latar Belakang Jugun Ianfu

Jugun ianfu merupakan bentuk eksploitasi terhadap perempuan yang dilakukan Jepang pada masa pendudukannya. Tidak hanya di Indonesia tetapi di negara-negara yang diduduki Jepang pun terdapat jugun ianfu. Tujuannya adalah agar tentara Jepang tidak melakukan hubungan seksual dengan pelacur atau melakukan kekerasan terhadap perempuan pribumi. Hal inilah memicu banyak tentara Jepang yang terkena penyakit kelamin. Kejadian tersebut menyulitkan pemerintah Jepang dalam melakukan ekspansinya ke daerah lainnya, karena dapat mengganggu mental para tentaranya. Sehingga pemerintah harus mensterilkan tempat-tempat pelacuran, yaitu dengan membuat tempat khusus bagi para tentaranya. Kemudian mengurangi tindak perkosaan terhadap penduduk.

Kebutuhan tentara Jepang terhadap perempuan menyebabkan pemerintah Jepang harus mendirikan kamp-kamp khusus perempuan berdampingan dengan barak tentara di garis depan.

Secara perlahan kamp-kamp khusus ini menjadi sebuah sistem tersendiri, yaitu dengan membuat jaringan yang akan mengatur perekrutan hingga kepada pengiriman perempuan-perempuan ke berbagai tempat di daerah yang di duduki oleh Jepang. Sistem ini bahkan melibatkan pejabat setempat untuk perekrutan perempuan-perempuan pribumi. Sehingga menjadi suatu sistem yang terstruktur selama pendudukan Jepang berlangsung.

Tujuan Jepang adalah untuk mendirikan persemakmuran Asia Timur Raya.

Jepang sudah masuk ke dalam masa Imperialisme Modern layaknya bangsa Barat.

Maka yang dibutuhkan oleh Jepang adalah persediaan bahan mentah yang melimpah dan menjadikan wilayah yang sudah diduduki sebagai tempat pemasarannya. Ketika Jepang mulai melakukan invasi ke negara-negara disekitarnya, seperti Korea dan Cina. Dengan cepat Jepang mulai menginvasi negara-negara lainnya untuk sampai ke Indonesia. Selama invasi berlangsung Jepang juga mulai memanfaatkan potensi yang ada di negara tersebut.

Ketika Korea dan Cina sudah diduduki Jepang, para tentaranya banyak yang pergi ke tempat pelacuran. Selain itu, tindak perkosaan terhadap perempuan pribumi pun semakin meningkat. Tentara Jepang tidak segan untuk melakukan pelecehan seksual kepada perempuan, selain itu mereka melakukannya secara bersama-sama dan bergiliran. Dampaknya banyak tentara yang terkena penyakit kelamin. Dr. Aso Tetsuo yang merupakan salah satu dokter dari Jepang didatangkan untuk meneliti penyebab menyebarnya penyakit kelamin. Kemudian Dr. Aso Tetsuo berpendapat bahwa sebagian besar para tentara yang terkena penyakit kelamin tersebut didapatkan karena melakukan hubungan seksual dengan

banyak perempuan, seperti di tempat pelacuran. Oleh karena itu, Dr. Aso Tetsuo menyarankan agar pemerintah pusat di Jepang untuk menyediakan tempat khusus pelacuran bagi para tentara tersebut. Langkah awalnya Dr. Aso Tetsuo menyarankan dengan mendatangkan Karayuki dari Jepang. Kedatangan Karayuki tersebut setidaknya dapat mengurangi jumlah tentara yang terjangkit penyakit kelamin.

Ketika jumlah tentara semakin banyak, maka kebutuhan tentara Jepang terhadap perempuan penghibur pun semakin meningkat. Pemerintah menyarankan untuk mencari sendiri perempuan pribumi di daerah yang didudukinya. Maka dibuatlah sistem jugun ianfu untuk mengatasi masalah kekurangan jumlah perempuan penghibur. Inilah alasan mengapa Jepang sangat memerlukan sistem yang disebut dengan jugun ianfu pada awal pendudukannya di Korea dan Cina.

Kemudian sistem jugun ianfu ini dijalankan diseluruh barak tentara Jepang berada. Tetapi, dilokasi-lokasi tertentu seperti di dalam kota pun terdapat jugun ianfu.

2 Sistem Jugun Ianfu a. Perekrutan

Selama perang, Jepang membutuhkan perempuan sebagai pelampiasan perangnya. Oleh karena itu, banyak perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual oleh Jepang. Walaupun kebutuhan seksual tentara Jepang terpenuhi dengan cara kasar dan tidak manusiawi. Hal tersebut memiliki dampak bagi para tentaranya, yaitu penyebaran penyakit kelamin. Menghindari penyebaran penyakit

tersebut maka pemerintah Jepang mengambil inisiatif untuk merekrut para perempuan pribumi. Tujuannya adalah untuk menghibur tentara Jepang serta memenuhi kebutuhan biologis mereka. Melalui sistem yang bernama jugun ianfu, Jepang mulai melakukan perekrutan terhadap perempuan pribumi untuk dijadikan jugun ianfu.

Tetapi sebelumnya perlu dijelaskan bagaimana sistem jugun ianfu tersebut perlu ada. Pertama, yaitu untuk mengurangi tingkat kekerasan terhadap penduduk yang dilakukan oleh tentara Jepang selama perang dengan Cina. Kedua, pemimpin militer Jepang percaya bahwa itu menjadi sangat penting untuk psikologi tentaranya selama perang. Ketiga, untuk mengontrol menyebarnya penyakit terutama penyakit kelamin. Keempat, pihak militer percaya bahwa tempat pelacuran tersebut berfungsi sebagai kontrol untuk alasan keamanan.

Alasan tersebut menjelaskan bahwa Jepang sangat membutuhkan perempuan bukan hanya untuk kesenangan semata. Tetapi sebagai kebutuhan selama perang berlangsung. Kemudian sistem jugun ianfu ini menjadi legal karena pemerintah pusat memberikan perintah untuk menyediakan tempat-tempat pelacuran. Dalam hal ini, disediakannya jugun ianfu di sekitar barak-barak tentara Jepang berada. Seperti yang ditulis oleh Juningsih (Herlina,1997) menjelaskan bahwa:

Kebijakan pemerintah Jepang dalam merekrut wanita secara paksa dan mendirikan rumah-rumah bordil terbukti dengan ditemukannya sebuah dokumen resmi komando militer tahun 1938 oleh profesor ahli sejarah dari Universitas Chuo yakni Yoshiaki Yoshumi pada tanggal 13 Januari 1992.

Dokumen itu berisi bahwa setiap batalyon perlu memiliki ”rumah-.rumah pelcuran”. Dokumen itu ditandatangani oleh Kepala Staf Komando Tentara Cina Utara.

Pernyataan tersebut menjelaskan adanya campur tangan pemerintah yang melegalkan pendirian rumah-rumah pelacuran. Hal ini ditujukan untuk mengurangi tindak pelecehan terhadap perempuan serta penyebaran penyakit kelamin yang diderita oleh para tentaranya selama perang berlangsung, serta menutupi bentuk kekerasan terhadap negara jajahannya.

Bahwa Kaisar secara langsung memberikan perintah kepada para bawahannya yang berada diluar Jepang. Pada saat itu ditujukan kepada pemerintah yang sedang menduduki wilayah seperti Korea, Cina, dan Singapura.

Perintahnya adalah untuk melakukan perekrutan terhadap perempuan pribumi dan didirikannya tempat pelacuran. Maka langkah selanjutnya adalah perlunya suatu sistem untuk perekrutan bagi para perempuan tersebut.

Hindra dan Kimura (2007: 240) menjelaskan terdapat tiga cara perekrutan yang dilakukan pemerintah militer Jepang terhadap perempuan yang akan dijadikan jugun ianfu, antara lain :

1) Pemaksaan melalui kekerasan fisik,

2) Pemaksaan dengan jalan menyebarkan perasaan takut dan ancaman disertai teror yang merupakan kekerasan psikologi,

3) Pemaksaan dengan cara tipu daya dengan iming-imingi akan diberikan pekerjaan dan janji akan disekolahkan.

Dari ketiga cara tersebut, pada awal Jepang masuk ke Indonesia masih dengan cara halus dan terselubung. Perempuan-perempuan pribumi banyak yang ditipu oleh para calo dan pejabat setempat. Sasaran dari pemerintah Jepang dalam perekrutannya adalah perempuan dari kalangan bawah yang keluarganya sedang

mengalami kesulitan ekonomi. Keluarga dapat dengan mudah untuk memberikan anak gadis mereka untuk dibawa oleh Jepang dengan alasan akan dipekerjakan.

Selain itu ada pula perempuan yang menawarkan diri untuk menutupi kebutuhan keluarganya (Hartono dan Juliantoro, 1997: 89). Metode lain yang digunakan oleh Jepang adalah dengan memberikan isu-isu di masyarakat. Isu tersebut biasanya berkaitan dengan pekerjaan dan sekolah. Seperti yang terjadi pada Mardiyem yang pada waktu itu tertarik untuk ikut rombongan grup sandiwara dari Banjarmasin.

Keinginan Mardiyem terwujud untuk menjadi seorang seniman, dengan adanya grup sandiwara tersebut. Walaupun pada akhirnya Mardiyem ditipu oleh Miss Lentji yang merupakan calo dalam perekrutan perempuan untuk dijadikan jugun ianfu. Ketika dibawa ke Borneo, Mardiyem ditempatkan di sebuah asrama (Ian- jo) yang kemudian dipaksa untuk melayani kebutuhan seksual tentara dan sipil Jepang.

Isu akan disekolahkan oleh Jepang menimbulkan dampak yang positif bagi masyarakat pribumi pada saat itu. Isu tersebut dapat meyakinkan para perempuan bahwa mereka akan disekolahkan. Alasan mengapa perempuan pribumi dapat dengan mudah untuk dikelabui, Toer (2007: 8) menjelaskan dalam bukunya. Pertama, gadis-gadis yang hatinya penuh berisikan cita-cita mulia untuk maju dan berbakti pada masyarakat dan bangsanya. Kedua, keadaan hidup yang mencekik. Ketiga, peran orang tua yang bekerja mengabdi pada Jepang. Selama ini, alasan di atas menjadi penyebab mengapa perempuan serta orang tua yang dapat dengan mudah menerima bujukan dan rayuan Jepang, dengan janji akan

disekolahkan. Faktor ekonomi dan keadaan masyarakat yang sulit memaksa orang tua menyetujui anaknya untuk dibawa oleh Jepang.

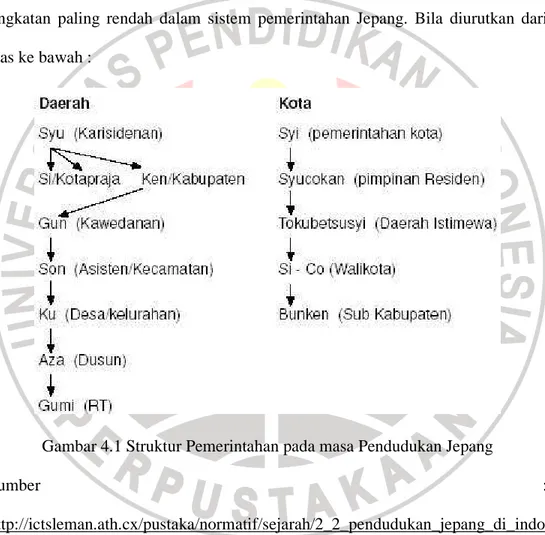

Perekrutan terhadap para perempuan yang akan dijadikan jugun ianfu tidak akan mudah tanpa adanya peran dari pejabat setempat. Dalam istilah Jepang dikenal dengan sistem tonarigumi (rukun tetangga). Tonarigumi merupakan tingkatan paling rendah dalam sistem pemerintahan Jepang. Bila diurutkan dari atas ke bawah :

Gambar 4.1 Struktur Pemerintahan pada masa Pendudukan Jepang

Sumber :

http://ictsleman.ath.cx/pustaka/normatif/sejarah/2_2_pendudukan_jepang_di_indo nesia/sej204_05.htm

Peran tonarigumi selama perekrutan jugun ianfu di Indonesia menjadi penting. karena para rukun tetangga ini yang mencari dan menyeleksi perempuan yang akan dijadikan jugun ianfu. Aparat desa tersebut sebenarnya enggan untuk

melakukan perekrutan terhadap perempuan bagi Jepang. Tetapi mereka tidak kuasa untuk menolak perintah Jepang dan terpaksa mengorbankan masyarakat desa, khususnya perempuan (Hartono dan Juliantoro, 1997: 69). Perekrutan terhadap perempuan juga dilakukan secara langsung oleh para pejabat Jepang.

Mereka memilih sendiri perempuan yang akan dijadikan jugun ianfu.

b. Kesehatan

Setelah perempuan direkrut sebelumnya, mereka dibawa ke tempat khusus di tengah kota. Kemudian para perempuan tersebut mendapat perawatan medis berupa tes kesehatan oleh para dokter Jepang sebelum di bawa ke Ian-jo (tempat jugun ianfu). Penjelasan tersebut diperkuat oleh Juningsih (1999: 25) bahwa :

Para wanita yang direkrut menjadi jugun ianfu sebelum dipekerjakan di rumah bordil diperiksa kesehatannya terlebih dahulu, dengan tujuan menjamin kesehatan tentara dan sipil Jepang supaya tidak terjangkit penyakit kelamin yang dapat memperlemah kekuatannya. Pemeriksaan itu tidak berhenti saat perekrutan, tetapi terus berlanjut sampai Jepang kalah perang.

Pentingnya pemeriksaan kesehatan para perempuan tersebut merupakan alasan mengapa Jepang mendirikan jugun ianfu, yaitu untuk mendapatkan perempuan yang bersih dan bisa memenuhi kebutuhan seks Jepang tanpa perlu khawatir akan terjangkit penyakit kelamin. Apabila ada perempuan yang terkena penyakit, pemerintah Jepang segera memisahkan perempuan tersebut agar tidak menularkan penyakitnya ke perempuan lainnya. Perempuan yang memiliki penyakit biasanya dialihkan untuk bekerja sebagai pembantu di rumah pejabat Jepang atau dipekerjakan ditempat lainnya.

c. Bentuk Ian-jo

Setelah selesai melakukan pemeriksaan tes kesehatan, calon jugun ianfu ini mulai disebar ke berbagai wilayah di Indonesia. Misalnya jugun ianfu dari daerah Yogyakarta, mereka disebar ke Bantul, Magelang Klaten, Kalimantan.

Bahkan ada yang sampai ke luar negeri. Ian-jo merupakan salah satu tempat bagi para jugun ianfu. Hindra dan Kimura (2007: 240) menjelaskan bahwa terdapat enam tipe, antara lain :

1) Ian-jo yang didirikan di luar pulau Jawa yang diisi dengan perempuan- perempuan dari Jawa (ada banyak penduduk yang dibawa ke pulau-pulau yang lain).

2) Ian-jo yang diisi dengan perempuan yang diculik oleh militer Jepang yang barak militernya tidak jauh dari rumah-rumah penduduk.

3) Kediaman para perwira Jepang yang berfungsi sebagai Ian-jo, dimana perempuan tersebut dipaksa untuk melayani kebutuhan biologis bagi para perwira Jepang.

4) Ian-jo yang diisi dengan perempuan-perempuan dari Korea dan Taiwan yang pada saat itu menjadi koloni Jepang.

5) Ian-jo yang berisi perempuan-perempuan Belanda, yang dipaksa meninggalkan kamp-kamp konsentrasinya.

6) Ian-jo di Singapura, Birma, Filipina, dimana perempuan-perempuan Indonesia dibawa pergi dengan paksa.

Jenis Ian-jo di atas menjelaskan bahwa tiap jugun ianfu memiliki latar belakang yang berbeda sebelum dimasukan ke dalam Ian-jo. Walaupun pada

umumnya Jepang menggunakan sistem yang sama dalam perekrutannya. Tetapi dalam kenyataannya tetap saja Jepang ini melakukan perekrutan dengan cara paksa terhadap perempuan pribumi. Perekrutan secara paksa ini banyak terjadi menjelang berakhirnya pendudukan Jepang di Indonesia. Berdasarkan penjelasan Ian-jo di atas menunjukan bahwa Jepang melakukan perekrutan dengan cara paksa terhadap perempuan pribumi. Terdapat pula Ian-jo yang berisi jugun ianfu dari daerah lain. Sejak pertama kali Jepang mendarat di Indonesia. jugun ianfu asal Korea sudah ditempatkan di salah satu Ian-jo di Sumatra.

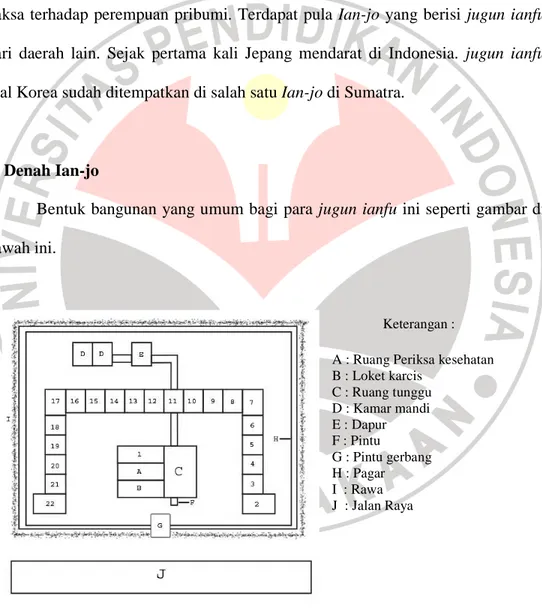

d. Denah Ian-jo

Bentuk bangunan yang umum bagi para jugun ianfu ini seperti gambar di bawah ini.

Keterangan : A : Ruang Periksa kesehatan B : Loket karcis

C : Ruang tunggu D : Kamar mandi E : Dapur F : Pintu

G : Pintu gerbang H : Pagar I : Rawa J : Jalan Raya

Gambar 4.2 Denah Bentuk Bangunan Asrama Jugun Ianfu

Sumber Mardiyem (Hindra dan Kimura, 2007: 93)

Dari denah di atas terdapat beberapa kamar yang mengelilingi bangunan utama yang digunakan sebagai tempat untuk membeli karcis dan sebagai tempat untuk menunggu. Kemudian dikelilingi oleh pagar yang dalam hal ini adalah tembok yang tinggi dan di bagian luarnya dipenuhi oleh rawa sehingga kemungkinan bagi para jugun ianfu yang berada di dalam Ian-jo tidak bisa untuk melarikan diri. Sedangkan keterangan dari angka tersebut adalah menunjukkan kamar dari masing-masing jugun ianfu dimulai dari angka 1-22. Dimana sebelumnya para tentara dan sipil Jepang sudah memilih nomor dari setiap jugun ianfu di loket karcis yang terdapat di bagian depan gedung. Dibagian belakang terdapat kamar mandi dan dapur sebagai tempat untuk memasak bagi para jugun ianfu dan para petugas di Ian-jo.

Denah di atas hanya sebuah contoh Ian-jo yang ada di Telawang, Banjarmasin. Bagi Ian-jo di daerah lain, kemungkinan memiliki perbedaan bentuk bangunan. Walaupun demikian Ian-jo dibentuk untuk diisolasi dari lingkungan sekitarnya, sehingga bagi masyarakat kurang begitu mengetahui apa yang terjadi di dalam Ian-jo tersebut. Seperti yang ada di Cimahi, Bandung. Bentuk bangunan Ian-jo seperti rumah pada umumnya (lihat pada lampiran). Walaupun demikian sistem dari Ian-jo di Cimahi ini memiliki kesamaan dengan yang ada di Telawang, Banjarmasin. Pertama, adanya ruangan bagi para jugun ianfu yang disediakan secara khusus. Kedua, dokter jaga senantiasa berada dekat dengan Ian-jo tersebut.

Hal tersebut dimungkinkan karena selama ini Jepang membuat jugun ianfu adalah untuk menghindari menyebarnya penyakit kelamin. Selama terdapat dokter yang selalu mengontrol kesehatan jugun ianfu setiap minggunya.

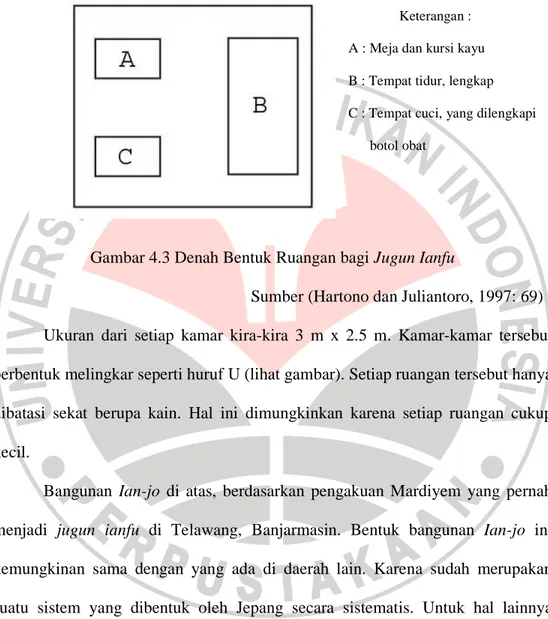

Denah berikutnya adalah bentuk dari setiap kamar yang ada di dalam Ian- jo.

Keterangan : A : Meja dan kursi kayu B : Tempat tidur, lengkap C : Tempat cuci, yang dilengkapi botol obat

Gambar 4.3 Denah Bentuk Ruangan bagi Jugun Ianfu

Sumber (Hartono dan Juliantoro, 1997: 69) Ukuran dari setiap kamar kira-kira 3 m x 2.5 m. Kamar-kamar tersebut berbentuk melingkar seperti huruf U (lihat gambar). Setiap ruangan tersebut hanya dibatasi sekat berupa kain. Hal ini dimungkinkan karena setiap ruangan cukup kecil.

Bangunan Ian-jo di atas, berdasarkan pengakuan Mardiyem yang pernah menjadi jugun ianfu di Telawang, Banjarmasin. Bentuk bangunan Ian-jo ini kemungkinan sama dengan yang ada di daerah lain. Karena sudah merupakan suatu sistem yang dibentuk oleh Jepang secara sistematis. Untuk hal lainnya adalah demi keamanan dan kesehatan bagi tentara dan sipil Jepang bila dibandingkan ke tempat pelacuran misalnya.

Di dalam Ian-jo juga terdapat Heiho yang bekerja sebagai pembantu.

Tugasnya adalah untuk membersihkan dan melayani setiap pelanggan dalam hal

ini tentara atau pun sipil Jepang yang ingin membeli karcis. Selain itu terdapat pengelola asrama dibantu oleh Kampei-tai yang bertugas mengawasi setiap gerak- gerik para jugun ianfu selama berada di dalam asrama. Seperti yang dijelaskan oleh Hindra dan Kimura (2007: 105) bahwa:

Setiap hari, tiap siang hari dan tengah malam, asrama selalu dikontrol dan diawasi oleh Kampei-tai biasanya dua atau tiga orang datang mengelilingi asrama Telawang. Selain menjaga supaya perempuan-perempuan penghuni asrama tidak melarikan diri, Kempei-tai juga melakukan penertiban tamu-tamu di setiap kamar. Jika ada tamu yang membuat keributan karena mabuk pasti akan ditempeleng dan dipukuli Kampei-tai, lalu dilempar ke luar dari asrama.

Sehingga orang yang keluar-masuk bisa dipantau dengan ketat, terutama masyarakat sekitar. Karena asrama jugun ianfu ini ditujukan khusus bagi orang Jepang. masyarakat sekitar juga tidak terlalu perduli apa yang terjadi di dalam Ian-jo. Karena masyarakat enggan untuk berurusan dengan tentara Jepang yang senang melakukan penyiksaan tanpa alasan.

e. Penempatan Jugun Ianfu di Dalam Ian-jo

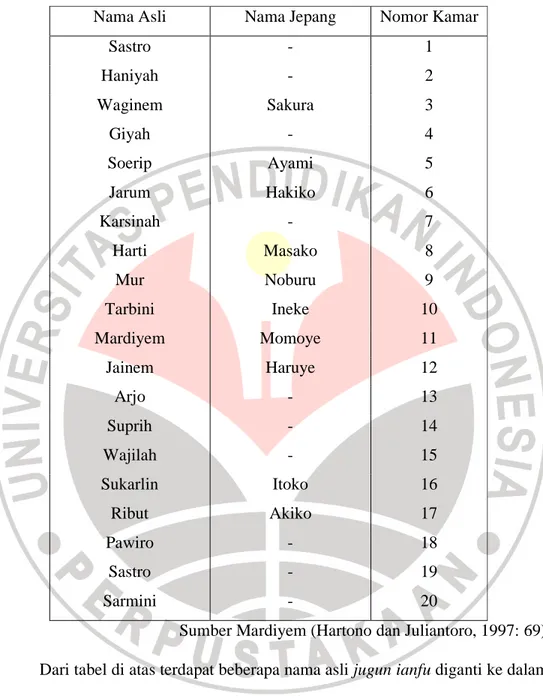

Ketika pertama kali dibawa ke tempat khusus yang disebut dengan Ian-jo ini, para jugun ianfu langsung dimasukan ke tiap-tiap kamar. Di depan kamar terpampang nama jugun ianfu yang menggunakan nama Jepang. Sedangkan nama asli para perempuan yang menjadi jugun ianfu tidak lagi dipakai sampai masa pendudukan Jepang berakhir. Penggunaan nama Jepang ini bertujuan agar para Tentara atau Sipil Jepang merasa sedang berada di kampung halamannya sendiri dan layaknya sedang berhubungan dengan perempuan Jepang. Seperti tabel di bawah ini yang menunjukkan nama asli perempuan yang menjadi jugun ianfu beserta nama Jepangnya.

Tabel 4.1 Daftar Nama Jugun Ianfu

Nama Asli Nama Jepang Nomor Kamar

Sastro - 1

Haniyah - 2

Waginem Sakura 3

Giyah - 4

Soerip Ayami 5

Jarum Hakiko 6

Karsinah - 7

Harti Masako 8

Mur Noburu 9

Tarbini Ineke 10

Mardiyem Momoye 11

Jainem Haruye 12

Arjo - 13

Suprih - 14

Wajilah - 15

Sukarlin Itoko 16

Ribut Akiko 17

Pawiro - 18

Sastro - 19

Sarmini - 20

Sumber Mardiyem (Hartono dan Juliantoro, 1997: 69) Dari tabel di atas terdapat beberapa nama asli jugun ianfu diganti ke dalam nama Jepang. Meskipun tidak lengkap semua karena ingatan dari Mardiyem yang sudah cukup tua, sehingga hanya sedikit nama yang dapat dicantumkan. Daftar tabel tersebut terpampang juga di tempat karcis. Untuk mempermudah dan mengingat bagi para tentara dan Sipil Jepang dalam memilih jugun ianfu.

Sebelumnya para tentara Jepang ini pun diperiksa terlebih dahulu kesehatannya. Kekhawatiran Jepang terhadap penyebaran penyakit kelamin di kalangan tentaranya ini, menyebabkan mereka bertindak hati-hati dalam segala halnya terutama dalam masalah kesehatan. Tentunya akan mengganggu mental bertempur para tentara di medan perang.

3. Kehidupan Jugun Ianfu dalam Ian-jo

Selama berada di dalam Ian-jo, kehidupan jugun ianfu sepenuhnya menjadi milik Jepang. Mereka diatur sedemikian rupa. Eksploitasi merupakan kata yang tepat dalam menggambarkan keadaan mereka di dalam Ian-jo. Mereka dipaksa secara fisik dan psikologis. Bagaimana tidak, sebagai seorang perempuan yang mempunyai sifat lemah lembut harus berhadapan dengan laki-laki yang lebih bersifat kasar.

Dalam hal ini sebagai tentara Jepang yang dikenal kejam dan bengis selama perang. Ditambah dengan keterpaksaan untuk melayaninya. Tentunya ini sangat berdampak terhadap psikologis perempuan yang menjadi jugun ianfu.

Tubuh perempuan jugun ianfu menjadi objek bagi tentara Jepang, diperlakukan layaknya mainan. Tentara Jepang tidak memikirkan bagaimana kondisi fisik dan psikologis mereka. Hal ini menyebabkan ketidakadilan bagi perempuan yang seharusnya diperlakukan secara lebih lembut dan manusiawi. Seharusnya perempuan yang menjadi jugun ianfu ini memiliki kedudukan yang sederajat dengan kaum laki-laki. Sehingga kaum perempuan tidak perlu mengalami ketidakadilan gender.

Selain itu, jugun ianfu dalam masyarakat dipandang sebagai pelacur.

Karena menjadi ransum Jepang pada masa pendudukannya di Indonesia.

Walaupun pada kenyataanya para perempuan yang menjadi jugun ianfu ini dipaksa untuk melayani kebutuhan seksual tentara dan sipil Jepang. Oleh karena itu, harus dibedakan antara konsep pelacuran dengan jugun ianfu. Menurut Encyclopaedia Britannica (1973-1974), pelacuran dapat didefinisikan sebagai :

”praktek hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja (promiskuitas), untuk imbalan berupa upah. Dengan demikian terdapat tiga unsur yang penting dalam pelacuran, yaitu promiskuitas, pembayaran dan ketidakacuhan emosional. Pelacuran dipegang oleh seorang mucikari yang bertindak sebagai pemilik perempuan yang menjadi pelacur. Ketika para laki-laki ingin menggunakan jasa pelayanan seksual dari perempuan, pembayarannya harus melalui mucikari. Maka terdapat tawar menawar harga atau pun sudah disesuaikan tarifnya.

Sedangkan jugun ianfu kalau diartikan secara harfiah menjadi ju = ikut, gun berarti = militer/balatentara, sedangkan ian = penghibur, dan fu = perempuan, dengan demikian arti keseluruhannya ”perempuan penghibur yang ikut militer”.

Dapat dikatakan bahwa istilah jugun ianfu merupakan istilah halus untuk perempuan-perempuan yang dipaksa bekerja sebagai budak seks yang ditempatkan di barak-barak militer atau bangunan yang dibangun di sekitar markas militer Jepang selama perang Asia Pasifik.

Sistem jugun ianfu dalam prosesnya memiliki persamaan dengan pelacuran, yaitu adanya promiskuitas, pembayaran dan ketidakacuhan emosional.

Tetapi yang ingin digaris bawahi adalah persamaan secara umum, hubungan antara sistem jugun ianfu dengan pelacuran. Jadi yang ingin dijelaskan disini bukan perempuan sebagai subjeknya tetapi sebagai objek. Pertama, promiskuitas;

dari konsep ini terdapat pengertian bahwa tidak adanya suatu ikatan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan (jugun ianfu). Jugun ianfu dan pelacur tidak memiliki ikatan yang resmi, sehingga yang dicari hanya kepuasan semata. Kedua, pembayaran; dalam hal ini terdapat peran dari mucikari sebagai penyedia tempat, dalam denah di atas terdapat penjelasan mengenai disediakannya loket karcis untuk memilih perempuan bagi para tentara dan sipil Jepang. Pelacuran juga memiliki kesamaan, yaitu perempuan dipilih oleh laki-laki kemudian melakukan transaksi dengan mucikarinya. Ketiga, ketidakacuhan emosional; antara pelacuran dan jugun ianfu tidak mengenal adanya perasaan. Tujuan yang ingin dicapai adalah kepuasan semata, dalam hal ini laki-laki. Perempuan hanya dijadikan sebagai objek oleh laki-laki. Perbedaan antara jugun ianfu dengan pelacuran adalah tujuannya. Karena jugun ianfu dibuat untuk mengurangi resiko penyebaran penyakit kelamin para tentara Jepang dan mengurangi perkosaan terhadap perempuan pribumi.

Berbeda dengan pelacuran, mereka melakukannya hanya sebatas mencari uang dengan menjual tubuh kepada laki-laki. Hal ini yang menyebabkan adanya pandangan yang salah dari masyarakat mengenai jugun ianfu disamakan pelacuran. Masyarakat pada saat itu hanya melihat bahwa jugun ianfu sedang mencari perlindungan dari Jepang. Namun dimasa sekarang masyarakat sudah

bisa menerima kehadiran jugun ianfu, yang pada masa lalu mengalami pelecehan seksual.

Dari penjelasan di atas, sistem jugun ianfu dan pelacuran menganggap perempuan sebagai objek bagi laki-laki. Kemudian terdapat penjelasan antara jugun ianfu dan pelacuran yang dari sudut pandang subjeknya. Pertama, jugun ianfu merupakan perempuan yang dipaksa untuk melayani kebutuhan biologis tentara dan sipil Jepang. Sehingga dalam pelacuran juga mengenal mucikari yang menjadikan perempuan sebagai alat bagi mereka untuk menghasilkan uang. jugun ianfu dan pelacur pada dasarnya subjek yang menjadi objek seks bagi laki-laki.

Perempuan dipaksa untuk melayani kebutuhan seksual laki-laki terlepas itu sebuah paksaan atau pun hanya sebatas mencari kesenangan semata. Baik jugun ianfu dan pelacur, keduanya tidak bisa untuk keluar dari keadaan tersebut. Dalam buku Barry (Truong, 1992: 18) menjelaskan :

Perbudakan seksual perempuan hadir di semua situasi di mana perempuan tak dapat mengubah kondisi langsung keberadaan mereka; di mana, terlepas dari bagaimana mereka masuk ke dalam kondisi-kondisi tersebut, mereka tak dapat keluar darinya; dan di mana mereka menjadi objek kekerasan dan eksploitasi seksual.

Dari penjelasan di atas, perempuan tidak dapat menolak akibat adanya kekuasaan laki-laki terhadapnya. Perempuan yang memiliki sifat lemah lembut, berbeda dengan laki-laki yang bersifat kasar, menyebabkan laki-laki dapat dengan mudah melakukan penguasaan terhadap perempuan. Jugun ianfu dan pelacur juga mendapat perlakuan yang sama, tanpa adanya perlawanan terhadap penindasan yang menimpanya. Perempuan tersebut berada dalam ancaman bila melakukan perlawanan, maka siksaan baik secara fisik dan psikologis sudah pasti mereka

terima. Irfan (2001: 7) menjelaskan perempuan sedang tidak berdaya menghadapi kebiadaban individu, kultural dan struktural yang dibenarkan. Hal ini menjelaskan bahwa perempuan pada dasarnya sudah mengalami ketidakberdayaan sejak lama.

Di Indonesia, dalam adat Jawa perempuan terbiasa untuk selalu patuh dan mengikuti semua perintah keluarganya berbeda dengan laki-laki. Bahkan perlakuan tidak adil ini terus terjadi kepada perempuan di Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang perempuan sudah tidak asing diatur sedemikian rupa, walau berupa siksaan terhadap fisik dan psikologisnya.

a. Kondisi Fisik Jugun Ianfu selama di dalam Ian-jo

Berada di dalam Ian-jo bukan keinginan bagi para perempuan yang menjadi jugun ianfu. Perempuan yang menjadi jugun ianfu ini dipaksa dan mendapat kekerasan fisik selama melayani tentara dan sipil Jepang. Sehingga tak ayal beberapa jugun ianfu yang menderita luka-luka pada tubuh mereka.

Perlakuan kasar ini didapat apabila mereka tidak menuruti keinginan Jepang.

Tubuh mereka dieksploitasi secara fisik tanpa berani melawan, hanya bisa pasrah saja. Kalau melawan mereka akan mendapatkan tindak kekerasan yang lebih berat lagi. Keinginan Jepang hanyalah memuaskan hasrat mereka melalui perempuan.

Penderitaan mereka ini terus dirasakan pada saat melayani tentara atau sipil Jepang. Walaupun tidak semua yang memperlakukan kasar, tetapi pada dasarnya mereka melakukan hubungan biologis dengan paksaan. Sehingga tidak hanya kekerasan bersifat fisik tetapi juga psikologis para perempuan tersebut. Seperti penderitaan yang dialami oleh Maria Rosa Henson yang merupakan jugun ianfu

dari Filipina yang mengalami nasib yang sama dengan jugun ianfu di Indonesia.

Dalam buku yang ditulis oleh Tanaka (1999: 40) menjelaskan :

When soldier raped me, I felt like a pig. Sometimes they tied up my right leg with a waist band or belt and hung it on a nail on the wall as they violated me. I was angry all the time. But there was nothing I could do.

terjemahan

Ketika tentara “melecehkan”, aku merasa seperti seperti “binatang”.

Kadang-kadang mereka mengikat kaki kanan saya dengan sebuah ikat pinggang dan menggantungkannya pada paku di dinding saat mereka memperkosaku. Saya marah sepanjang waktu. Tapi tidak ada yang bisa kulakukan.

Penderitaan yang dialami jugun ianfu di atas menggambarkan bagaimana perempuan tersebut dianiaya oleh tentara Jepang. Mereka diperlakukan tidak wajar oleh tentara Jepang. Kemudian penderitaan jugun ianfu ini semakin bertambah, karena setiap perempuan setidaknya harus melayani sekitar 10-15 orang tentara Jepang dalam satu harinya. Hal ini berlangsung setiap hari, kecuali perempuan tersebut mengalami masa Haid ataupun sakit. Perempuan mengalami nyeri dan sakit pada seluruh badannya terutama pada alat vitalnya. Seringkali terdapat jugun ianfu yang mengalami pendarahan akibat perlakuan kasar ataupun karena melakukan hubungan biologis secara berulang-ulang. Siksaan semakin bertambah ketika diantara mereka kedapatan hamil. Dokter setempat menganjurkan jugun ianfu tersebut untuk menggugurkan kandungannya. Karena itu masa pengguguran kandungan merupakan masa yang paling menyakitkan bagi para perempuan. Ini merupakan siksaan terberat bagi perempuan, belum lagi itu bisa menyebabkan penyakit permanen. Sehingga perempuan tidak bisa melahirkan lagi karena janinnya telah rusak atau tidak berfungsi lagi.

b. Kondisi Psikologis Jugun Ianfu selama di dalam Ian-jo

Tidak hanya kekerasan secara fisik yang diterima oleh jugun ianfu, mereka juga mendapat tekanan psikologis selama di dalam Ian-jo. Semenjak pertama kali masuk ke dalam Ian-jo pun mereka sudah mengalami tekanan psikologis berupa perasaan takut. Karena sejak awal mereka sudah ditipu akan dipekerjakan diberbagai tempat oleh Jepang. Tetapi yang terjadi adalah mereka dibawa ke tempat-tempat pelacuran. Tentu saja ini berdampak pada psikologis perempuan tersebut. Perempuan merasa terhina bila dianggap sebagai perempuan nakal, padahal bukan keinginan mereka untuk menjadi jugun ianfu. berikut :

Meski ada perasaan sedih dan sakit hati mendengar mereka menyebut kami sebagai ransum Jepang, namun kami tidak bisa berbuat apa-apa karena itu bukan keinginan diri sendiri untuk berada ditempat itu (Hindra dan Kimura, 2007: 113).

Arti dari ransum Jepang adalah “makanan Jepang”. Sehingga menganggap diri mereka sangat terhina oleh sebutan yang berkembang di masyarakat. Mereka hanya bisa pasrah dan menerima semua kenyataan. Karena apa yang terjadi sebenarnya para jugun ianfu ini menderita secara fisik dan psikis sepanjang pendudukan Jepang berlangsung. Bahkan setelah berakhirnya pendudukan Jepang mereka masih merasakan dampak akibat menjadi jugun ianfu.

Itu hanya sebagian kecil pengaruhnya terhadap psikologis perempuan yang menjadi jugun ianfu. Di dalam Ian-jo para jugun ianfu ini mendapatkan tekanan psikologis lebih besar lagi. Selama berada di dalam ruangan mereka sudah diperlakukan secara kasar, dipukuli, ditampar bahkan sampai ditendang. Tentunya bukan hanya rasa sakit fisik lagi yang mereka terima, tetapi sudah mencapai kepada jiwa mereka. Diperlakukan tidak adil walaupun bukan kemauan mereka

terpaksa diterimanya. Hal yang paling menyakitkan adalah ketika tentara Jepang melecehkan para perempuan yang menjadi jugun ianfu, bahkan sampai berulang- ulang. Sebagai perempuan itu merupakan sesuatu yang sangat menyakitkan.

Seharusnya itu diberikan kepada seorang suami yang dicintainya, bukan diberikan secara terpaksa kepada orang yang tidak dikenalnya.

C. Nasib Jugun Ianfu setelah berakhirnya Pendudukan Jepang

Penderitaan yang di alami oleh jugun ianfu pada masa pendudukan Jepang telah berakhir. Ditandai dengan kekalahan Jepang dalam perang Dunia ke- II.

Setelah pendudukan Jepang berakhir banyak dari para jugun ianfu ini yang tidak bisa berbuat apa-apa. Selama ini mereka bergantung kepada Jepang selama berada di dalam Ian-jo. Sehingga mereka tidak tahu sedang berada dimana dan mau kemana. Pada masa ini merupakan penderitaan lanjutan bagi jugun ianfu, beban psikologis dan fisik mereka sebagai perempuan merasa sulit untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Selain itu mereka juga mantan jugun ianfu. Tentunya ini berdampak pada tanggapan masyarakat terhadap mereka.

banyak di antara mereka yang dihina bahkan dipukuli karena sudah menjadi ransum Jepang. Ada beberapa yang bertahan ada pula yang tidak. Karena perasaan perempuan sangat berdampak pada psikologis dan fisiknya. Bagi yang bertahan mereka beranggapan bahwa masih ada kehidupan yang lebih baik setelah mereka meninggalkan Ian-jo tersebut.

Sebagai contoh, Mardiyem berhasil bertahan hidup setelah berakhirnya penderitaan selama menjadi jugun ianfu. Seorang laki-laki telah membawanya

pergi kembali ke Jawa dan menjadikannya sebagai seorang istri. Kehidupan mereka pun pada akhirnya bahagia. Tetapi berbeda dengan nasib teman-temannya, keadaan mereka tidak begitu baik dan menderita. Mardiyem (Hindra dan Kimura, 2007: 202) menjelaskan :

Rata-rata teman-teman yang berhasil aku temukan hidup dalam keadaan sangat miskin, mereka tinggal di desa-desa di sekitar Yogyakarta. Kebanyakan dari mereka hidup menumpang pada saudara atau anak angkat, sebab sebagian tidak bisa berkeluarga atau kalaupun berkeluarga tidak memiliki keturunan.

Keadaan tersebut menjadi gambaran bagaimana kehidupan mantan jugun ianfu setelah berakhirnya pendudukan Jepang. Lebih dari itu semua para mantan jugun ianfu ini mengalami berbagai penderitaan. Walaupun sudah berakhir kehidupan mereka sebagai jugun ianfu. Masih adanya luka yang dirasakan baik fisik atau pun psikis oleh mantan jugun ianfu ini. Kehidupan mereka sangat menderita, selain karena cacat fisik juga rasa malu dan hina dalam bersosialisasi di masyarakat. Setelah berakhirnya pendudukan Jepang banyak orang yang menganggap bahwa mereka adalah bekas pelacur Jepang. Sehingga mereka merasa malu untuk berinteraksi dengan masyarakat di lingkungannya. Ketika kebebasan sudah didapatkan oleh mantan jugun ianfu, tetapi mereka tidak sepenuhnya menikmati hak-haknya. Mantan jugun ianfu ini masih tersubordinasi dan marginalisasi dari lingkungannya. Belum lagi dari dampak fisik dan psikologis yang dirasakan oleh para jugun ianfu ini, memunculkan persoalan baru yang akan diperjelas pada bagian berikutnya.

1. Dampak Fisik Jugun Ianfu setelah berakhirnya Pendudukan Jepang Keadaan jugun ianfu sebenarnya sudah sangat menderita ketika masih berada di dalam Ian-jo. Tubuh mereka dieksploitasi secara fisik dan psikologis.

Sehingga menimbulkan berbagai macam luka yang di alami oleh jugun ianfu ini.

Selain itu, ternyata berdampak walaupun sudah berakhir pekerjaan mereka sebagai jugun ianfu. Mereka merasakan beberapa dari organ tubuhnya tidak dapat berfungsi dengan baik bahkan ada yang sampai tidak dapat digunakan lagi. Hal ini tentu saja menimbulkan penderitaan bagi mereka. Mardiyem (Hindra dan Kimura 2007: 199) menuturkan : Tulang punggungku remuk, kaki kiriku mengecil, dan di kepala ada gumpalan darah. Semua itu akibat perbuatan Jepang pada saat Mardiyem menjadi jugun ianfu.

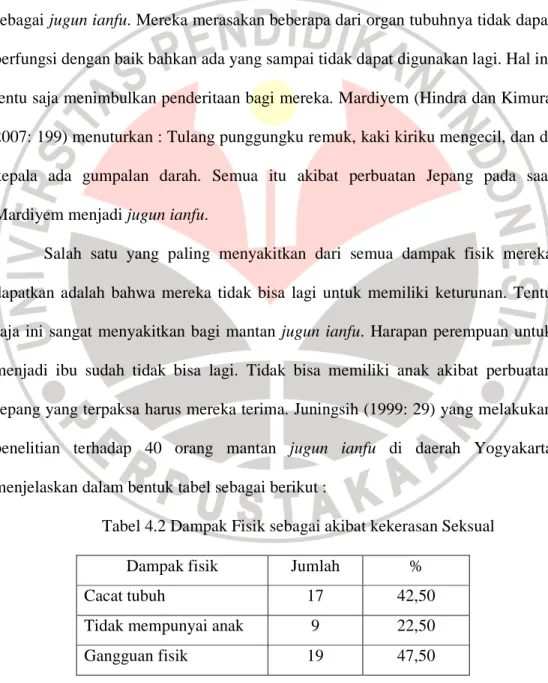

Salah satu yang paling menyakitkan dari semua dampak fisik mereka dapatkan adalah bahwa mereka tidak bisa lagi untuk memiliki keturunan. Tentu saja ini sangat menyakitkan bagi mantan jugun ianfu. Harapan perempuan untuk menjadi ibu sudah tidak bisa lagi. Tidak bisa memiliki anak akibat perbuatan Jepang yang terpaksa harus mereka terima. Juningsih (1999: 29) yang melakukan penelitian terhadap 40 orang mantan jugun ianfu di daerah Yogyakarta menjelaskan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 4.2 Dampak Fisik sebagai akibat kekerasan Seksual

Dampak fisik Jumlah %

Cacat tubuh 17 42,50

Tidak mempunyai anak 9 22,50

Gangguan fisik 19 47,50

Sumber : Penelitian terhadap mantan jugun ianfu di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah responden 40 orang (Juningsih, 1999: 29).

Penjelasan tabel di atas bahwa dari 17 orang menderita cacat tubuh, tidak mempunyai anak berjumlah 9 orang dan gangguan fisik berjumlah 19 orang.

Perlakuan Jepang yang didapatkan oleh mantan jugun ianfu berakibat pada rusaknya anggota tubuhnya. Pada saat menjadi jugun ianfu mereka dipukul, ditendang dan lainnya hingga bagian tubuh mereka masih merasakan nyeri sampai sekarang. Sedangkan yang tidak memiliki anak disebabkan karena mantan jugun ianfu harus melayani kebutuhan seksual tentara Jepang secara terus-menerus hingga alat reproduksinya tidak dapat berfungsi dengan baik lagi. Untuk gangguan fisik adalah yang masih mereka rasakan sampai sekarang. Seperti sakit kepala mudah lelah. Hal ini disebabkan terlalu sering melayani kebutuhan seksual tentara dan sipil Jepang. Oleh karena itu, dampak fisik yang mereka rasakan sekarang membuat mereka menderita.

Tentara dan sipil Jepang yang memperlakukan jugun ianfu ini dengan cara yang kasar dan tidak manusiawi menyebabkan luka yang membekas. Perlakuan mereka terhadap jugun ianfu sudah tidak dianggap lagi sebagai manusia. Mereka memperlakukannya seperti benda mati. Perempuan hanya dijadikan sebagai objek bagi Jepang, hanya sekedar pelampiasan bagi mereka tanpa memikirkan kondisi fisik dan psikologis perempuannya. Seharusnya perempuan juga memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Mereka semestinya diperlakukan sebagai subjek yaitu manusia yang sederajat dengannya bukan menjadikannya sebagai objek atau bahkan lebih rendah kedudukannya. Keadaan ini memang sengaja dibuat oleh

Jepang dengan tujuan untuk meningkatkan daya tahan dalam medan pertempuran.

Oleh karena itu, segala cara apapun dilakukan Jepang untuk memperoleh kemenangan. memperlakukan jugun ianfu dengan cara yang kasar dan keji ini ternyata memberikan dampak psikologis yang besar bagi tentara Jepang, bukan hanya sebagai objek seks belaka. Hal inilah bentuk eksploitasi secara fisik terhadap perempuan yang menjadi jugun ianfu yang dilakukan oleh tentara dan sipil Jepang.

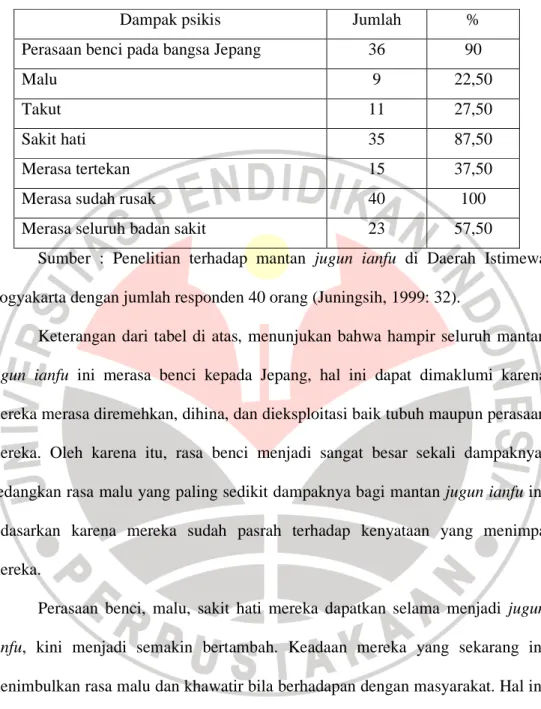

b. Dampak Psikologis Jugun Ianfu setelah berakhirnya Pendudukan Jepang Perlakuan tentara dan sipil Jepang terhadap para jugun ianfu ini bukan hanya memberikan dampak fisik semata, tetapi dampak psikologis pun mereka rasakan. Berbagai macam penderitaan mereka dapatkan selama menjadi jugun ianfu. Perasaan dendam, benci, malu, hingga sakit hati mereka rasakan hingga kini. Mantan jugun ianfu ini merasa mereka sudah tidak layak lagi untuk hidup dengan menanggung malu yang tidak kecil serta perasaan trauma kerap mereka rasakan. Hal ini tentu sangat menyakitkan, dimana mereka seharusnya mendapatkan kasih sayang dan perhatian sebagai seorang perempuan tidak mereka dapatkan. Tepatnya dirampas oleh Jepang. Selama di dalam Ian-jo kehidupan mereka dirampas, dianiaya dan disiksa dengan begitu kejamnya oleh tentara Jepang membuat mereka menderita. Juningsih (1999: 32) yang melakukan penelitian terhadap 40 orang mantan jugun ianfu di Yogyakarta terhadap dampak psikisnya, lebih lanjut dijelaskan dalam tabel berikut :