5 BAB II

TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Anatomi Ginjal

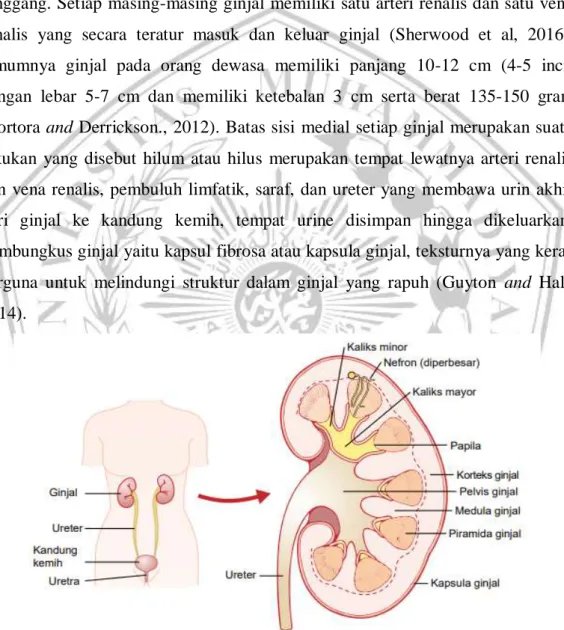

Ginjal terletak di belakang rongga abdomen (di antara rongga perut dan otot punggung) merupakan sepasang organ berbentuk seperti kacang yang terletak satu di masing-masing sisi kolumna vertebralis, posisinya sedikit di atas garis pinggang. Setiap masing-masing ginjal memiliki satu arteri renalis dan satu vena renalis yang secara teratur masuk dan keluar ginjal (Sherwood et al, 2016). Umumnya ginjal pada orang dewasa memiliki panjang 10-12 cm (4-5 inci) dengan lebar 5-7 cm dan memiliki ketebalan 3 cm serta berat 135-150 gram (Tortora and Derrickson., 2012). Batas sisi medial setiap ginjal merupakan suatu lekukan yang disebut hilum atau hilus merupakan tempat lewatnya arteri renalis dan vena renalis, pembuluh limfatik, saraf, dan ureter yang membawa urin akhir dari ginjal ke kandung kemih, tempat urine disimpan hingga dikeluarkan. Pembungkus ginjal yaitu kapsul fibrosa atau kapsula ginjal, teksturnya yang keras berguna untuk melindungi struktur dalam ginjal yang rapuh (Guyton and Hall, 2014).

Gambar 2.1 Anatomi Ginjal (Guyton and Hall, 2014)

Ketika ginjal dibelah menjadi dua dari atas ke bawah, dapat digambarkan kedua daerah utamanya yaitu korteks di bagian luar dan medula di bagian dalam. Medula ginjal ini terbagi atas 8 sampai 10 massa jaringan berbentuk kerucut yang

disebut piramida ginjal. Setiap daerah dari piramida ginjal dimulai pada perbatasan antara korteks dan medula sampai berakhir di papila, yang menonjol dan berbentuk seperti corong dalam ruang pelvis ginjal. Batas luar pelvis ginjal terbagi menjadi kantong-kantong dengan ujung terbuka yang disebut kalises mayor, kemudian yang meluas ke bawah dan terbagi disebut kalises minor, yang mengumpulkan urine dari tubulus setiap papila. Dinding kalises, pelvis, dan ureter terdiri atas bagian kontraktil yang mendorong urine menuju kandung kemih, tempat urine disimpan sampai dikeluarkan melalui miksi (Guyton and Hall, 2014).

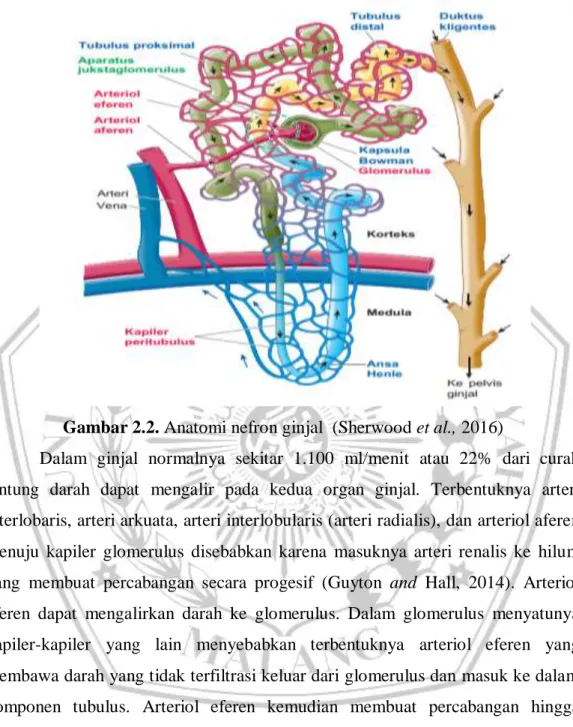

Parenkim dibentuk oleh korteks ginjal dan piramida ginjal pada medula ginjal yang merupakan bagian fungsional ginjal, terdiri atas unit-unit fungsional ginjal yang disebut nefron. Dalam ginjal terdapat sekitar 1 juta nefron pada masing- masing ginjal. Setiap nefron terdapat dua bagian yaitu korpuskulum ginjal yang merupakan suatu tempat plasma darah disaring dan tubulus ginjal yang mengalirkan cairan terfiltrasi. Korpuskulum ginjal terdapat dua komponen yaitu glomerulus (jejaring kapiler) dan kapsul glomerulus (Bowman). Tubulus ginjal terdiri atas tubulus kontornus proksimalis (TKP), Ansa henle ( lengkung nefron) dan tubulus kontornus distalis (TKD). Distalis menunjukan bagian tubulus ginjal yang menjauhi kapsul glomerulus sedangkan proksimalis merupakan bagian tubulus ginjal yang melekat pada kapsul glomerulus. Ansa henle merupaka bagian tubulus yang menjulur hingga ke medula ginjal membentuk putaran tajam berbentuk huruf U hingga kembali ke korteks ginjal (Tortora and Derrickson., 2012).

2.2 Fisiologi Ginjal

Ginjal berperan penting dalam melakukan berbagi fungsi guna mempertahankan homeostasis dengan menjaga stabilitas volume, komposisi elektrolit, dan osmolaritas (konsentrasi solut) CES (Cairan Ekstra Selular). Ginjal dapat mempertahankan keseimbangan air dan elektroit dengan menyesuaikan jumlah air dan berbagai konstituen plasma dalam tubuh sebelum di keluarkan melalui urin. Ginjal mengekskresi produk-produk sisa metabolisme tubuh seperti urea dari protein, kreatinin dari kreatinin otot, bilirubin dari hemoglobin dan

hormon metabolit yang jika dibiarkan akan menumpuk dan bersifat toksik (Sherwood et al., 2016).

Gambar 2.2. Anatomi nefron ginjal (Sherwood et al., 2016)

Dalam ginjal normalnya sekitar 1.100 ml/menit atau 22% dari curah jantung darah dapat mengalir pada kedua organ ginjal. Terbentuknya arteri interlobaris, arteri arkuata, arteri interlobularis (arteri radialis), dan arteriol aferen menuju kapiler glomerulus disebabkan karena masuknya arteri renalis ke hilum yang membuat percabangan secara progesif (Guyton and Hall, 2014). Arteriol aferen dapat mengalirkan darah ke glomerulus. Dalam glomerulus menyatunya kapiler-kapiler yang lain menyebabkan terbentuknya arteriol eferen yang membawa darah yang tidak terfiltrasi keluar dari glomerulus dan masuk ke dalam komponen tubulus. Arteriol eferen kemudian membuat percabangan hingga membentuk kapiler peritubulus, yang bertugas memasok jaringan dengan darah dan berperan penting dalam perubahan cairan filtrasi menjadi urin saat terjadinya pertukaran sistem tubulus dan darah. Tubulus kontornus distalis akan mengalirkan isinya ke saluran pengumpul (duktus koligentes), yang kemudian duktus berjalan ke daIam medula untuk mengosongkan isinya yang berupa cairan (urine) ke dalam pelvis ginjal (Sherwood et al., 2016).

Dalam pembentukan urin melibatkan tiga proses dasar yang dilakukan oleh nefron dan duktus koligentes dalam ginjal. Tiga proses dasar yang terlibat adalah filtrasi glomerulus, reabsorpsi tubulus, dan sekresi tubulus. Filtrasi merupakan suatu proses penyaringan plasma bebas protein melalui kapiler glomerulus ke dalam kapsula bowman. Normalnya plasma yang tersaring dalam glomerulus sebanyak 20%. filtrasi glomerulus merupakan langkah awal pembentukan urin. Setiap menit glomerulus mampu menghasilkan 125 mL filtrat glomerulus (cairan yang difiltrasi) atau dalam 1 hari mampu menghasilkan cairan terfiltasi 180 liter (sekitar 47,5 galon). ginjal dapat menyaring keseluruhan volume plasma sebanyak 65 kali sehari sehingga dalam hal ini volume rerata plasma pada orang dewasa adalah 2,75 liter. Jika tidak terjadi dipertukarkan antara cairan di dalam tubulus dan darah didalam kapiler peritubulus maka semua plasma akan menjadi urine (Guyton and Hall, 2014).

Ginjal berperan penting dalam melakukan pekerjaan utama sistem kemih yaitu berkontribusi pada homeostasis dengan mengatur keseimbangan asam dan basa, mengatur volume dan tekanan darah menjaga osmolaritas cairan tubuh, mengubah komposisi darah dengan mengatur konsentrasi ion (Tortora and Derrickson., 2012).

2.3 Fungsi Ginjal

2.3.1Pengatur keseimbangan asam dan basa

Ginjal berperan dalam mengatur asam basa sebagai organ yang menyangga cairan tubuh yang mengekskresikan asam serta mengatur simpanan dapar cairan tubuh. Ion bikarbonat sangat berperan penting dalam membantu mengatur pH darah guna penyangga ion hidrogen dalam darah. Nilai pH darah arteri berada pada kisaran 7,35 -7,45 yang mana sistem buffer akan bekerja untuk mempertahankan ph darah arteri pada kisaran tersebut (Tortora and Derrickson., 2012).

2.3.2 Mengeluarkan zat sisa metabolisme tubuh

Ginjal berperan dalam mengekskresikan (mengeluarkan) zat sisa metabolisme seperti asam urat (dari asam nukleat), kreatinin (dari kreatini otot), urea (dari protein), bilirubin (dari hemoglobin) serta metabolit hormon. Selain itu ginjal dapat mengekskresikan senyawa asing dari obat-obatan makanan, pestisida

dan bahan eksogen merugikan lainnya yang masuk dalam tubuh (Sherwood et al., 2016).

2.3.3 Mengatur osmolaritas cairan tubuh

Untuk mencegah fluks-fluks osmotik oleh masuk dan keluarnya sel yang dapat menyebabkan terjadinya pembengkakan atau penciutan sel. Maka ginjal dapat mempertahankan osmolaritas cairan tubuh yang sesuai melalui regulasi keseimbangan H2O (Sherwood et al., 2016). Dengan mengatur kehilangan air dan kehilangan zat terlarut dalam urin secara terpisah, ginjal dapat mempertahankan osmolaritas darah yang relatif konstan mendekati 300 miliosmol per liter (mOsm / liter) (Tortora and Derrickson., 2012).

2.3.4 Mengatur produksi hormon

Ginjal menghasilkan dua hormon yaitu calcitriol dalam bentik aktifnya adalah vitamin D yang berfungsi mengatur homeostasis kalsium dan

erythropoietin yang berfungsi merangsang produksi sel darah merah (Tortora and

Derrickson., 2012). kalsitriol memegang peran penting dalam pengaturan kalsium dan fosfat sedangkan eritropoietin berperan dalam mengatur keseimbangan eritrosit (Guyton and Hall, 2014).

2.3.5 Mengatur volume dan tekanan darah

Ginjal mengatur volume darah dengan menghilangkan air dalam urin. Peningkatan volume darah akan meningkatkan tekanan darah. Ginjal akan membantu mengatur tekanan darah dengan mengeluarkan enzim renin yang aktif dalam jalur renin-angiotensin-aldosteron. Peningkatan renin dapat mengaktifkan angiotensinogen yang menghasilkan angiotensin I, yang mana oleh angiotensin

converting enzyme diubah menjadi angiotensin II yang dapat menyebabkan

peningkatan tekanan darah (Tortora and Derrickson., 2012). 2.3.6 Melaksanakan Sintesis Glukosa.

Seperti hati, ginjal juga dapat menggunakan asam amino glutamin dalam proeses glukoneogenesis suatu proses sintesis molekul glukosa baru, yang kemudian glukosa tersebut dilepaskan ke dalam darah untuk membantu mempertahankan kadar glukosa darah normal (Tortora and Derrickson., 2012). 2.4 Tinjauan Tentang CKD (Chronic Kidney Disease)

Chronic Kidney Disease (CKD) atau penyakit ginjal kronik menurut National Kidney Foundation merupakan masalah kesehatan masyarakat di

seluruh dunia dengan peningkatan insiden dan prevalensi. Didefinisikan sebagai suatu penyakit yang disebabkan oleh kerusakan ginjal atau kelainan struktur dan fungsi ginjal yang terjadi selama lebih dari 3 bulan (Bomback, A. S. & Bakris, 2011). Kelainan struktur atau fungsi ginjal dicerminkan dengan adanya penanda kerusakan ginjal seperti penurunan Glomerular Filtration Rate (GFR) hingga <60 mL / menit / 1,73 m2 serta tingginya rasio albumin-kreatinin (ACR) ≥ 30mg / g dan laju ekskresi albumin ≥ 30 mg / 24 jam (Reilly Lukela et al., 2019).

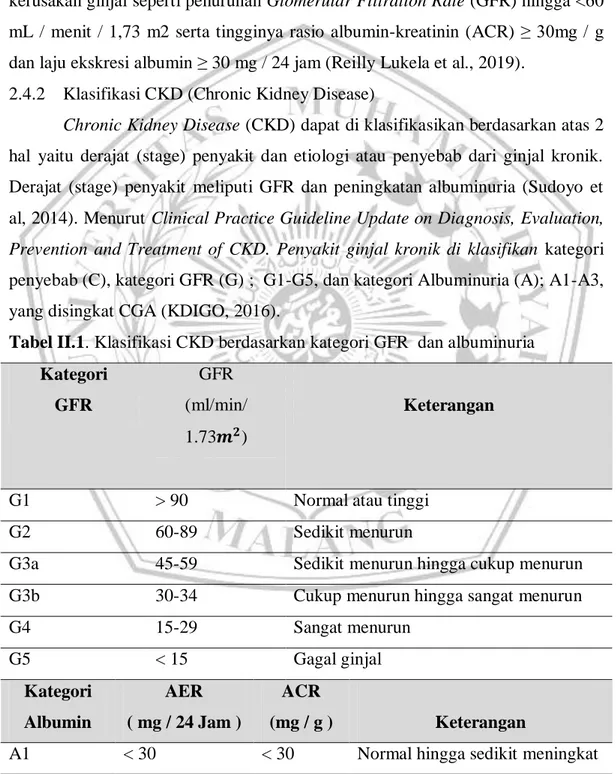

2.4.2 Klasifikasi CKD (Chronic Kidney Disease)

Chronic Kidney Disease (CKD) dapat di klasifikasikan berdasarkan atas 2

hal yaitu derajat (stage) penyakit dan etiologi atau penyebab dari ginjal kronik. Derajat (stage) penyakit meliputi GFR dan peningkatan albuminuria (Sudoyo et al, 2014). Menurut Clinical Practice Guideline Update on Diagnosis, Evaluation,

Prevention and Treatment of CKD. Penyakit ginjal kronik di klasifikan kategori

penyebab (C), kategori GFR (G) ; G1-G5, dan kategori Albuminuria (A); A1-A3, yang disingkat CGA (KDIGO, 2016).

Tabel II.1. Klasifikasi CKD berdasarkan kategori GFR dan albuminuria Kategori GFR GFR (ml/min/ 1.73𝒎𝟐) Keterangan

G1 > 90 Normal atau tinggi

G2 60-89 Sedikit menurun

G3a 45-59 Sedikit menurun hingga cukup menurun

G3b 30-34 Cukup menurun hingga sangat menurun

G4 15-29 Sangat menurun G5 < 15 Gagal ginjal Kategori Albumin AER ( mg / 24 Jam ) ACR (mg / g ) Keterangan

A1 < 30 < 30 Normal hingga sedikit meningkat

A3 >300 >300 Sangat meningkat Sumber : (Reilly Lukela et al., 2019)

GFR = Glomerular Filtration Rate AER = Albumin Excretion Rate ACR = Albumin-to-Creatinine Ratio

Dua rumus yang biasa digunakan untuk menghitung nilai GFR adalah Rumus Cockcroft-Gault dan rumus MDRD (Aurora, 2012).

Rumus Cockcroft-Gault :

GFR = (𝟏𝟒𝟎−𝑼𝒔𝒊𝒂)𝒙 𝑩𝑩

𝟕𝟐 𝒙 𝑺𝒄𝒓 𝒙 𝑲𝒐𝒏𝒔𝒕𝒂𝒏𝒕𝒂 Keterangan :

Scr : Klirens kreatinin (bersihan kreatinin) dalam ml/menit

U : Umur dalam tahun

BB : Berat badan dalam kilogram

Cr : Nilai kreatinin serum (darah) dalam mg/dL Konstanta : Laki-laki = 1

Perempuan = 0,85

Rumus MDRD (Modification of Diet in Renal Disease) merupakan suatu rumus yang menggunakan studi persamaan modifikasi diet pada penyakit ginjal :

GFR = 186 × (Scr)-1,154 × (Age)-0,203 × (0,742 jika pasien wanita) × (1,212 jika pasien amerika atau afrika)

Keterangan :

Scr: Klirens kreatinin (bersihan kreatinin) dalam ml/menit Age: Umur

GFR: Glomerular Filtration Rate

Peningkatan ekskresi albumin urin dapat mencerminkan disfungsi endotel tidak secara pasti mengindikasikan penyakit ginjal namun, karena CKD dan disfungsi endotel keduanya terkait dengan peningkatan resiko kardiovaskular sehingga skrining albuminuria harus dilakukan secara rutin untuk semua pasien dengan hipertensi. Standar untuk mengukur ekskresi albumin urin adalah melalui pengumpulan urin 24 jam. Tingkat ekskresi albumin urin yang normal adalah kurang dari 20 mg / hari. ekskresi albumin persisten antara 30 dan 300 mg / hari yang disebut mikroalbuminuria, sementara ekskresi albumin > 300 mg / hari dianggap proteinuria terbuka atau makroalbuminuria (Bomback, A. S. & Bakris, 2011).

Ketika Urine Albumin-to-Creatinine Ratio (UACR) atau kadar rasio albumin di kreatinin urin di atas 30 mg / g dalam waktu selama lebih dari 3 bulan merupakan suatu keadaan abnormal. Mikroalbuminuria adalah penanda disfungsi endotel dan juga merupakan faktor risiko yang independen untuk kejadian

penyakit ginjal kronik. Makroalbuminuria atau proteinuria, didefinisikan sebagai ekskresi albumin yang berkelanjutan dengan nilai lebih dari 300 mg / hari (atau UACR 300 mg / g), dikaitkan dengan resiko kardiovaskular yang jauh lebih tinggi dan jelas menunjukkan adanya penyakit ginjal (Bomback, A. S. & Bakris, 2011). 2.4.3 Epidemiologi CKD

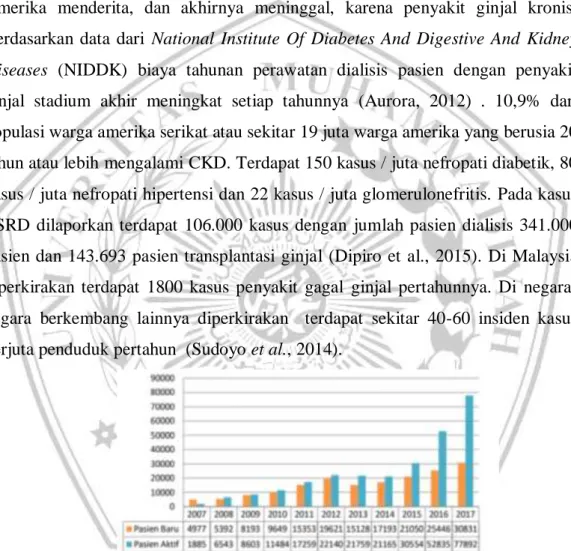

Penyakit ginjal kronik telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, prevalensinya lebih meluas secara global. Lebih dari 20 juta orang Amerika menderita, dan akhirnya meninggal, karena penyakit ginjal kronis. Berdasarkan data dari National Institute Of Diabetes And Digestive And Kidney

Diseases (NIDDK) biaya tahunan perawatan dialisis pasien dengan penyakit

ginjal stadium akhir meningkat setiap tahunnya (Aurora, 2012) . 10,9% dari populasi warga amerika serikat atau sekitar 19 juta warga amerika yang berusia 20 tahun atau lebih mengalami CKD. Terdapat 150 kasus / juta nefropati diabetik, 80 kasus / juta nefropati hipertensi dan 22 kasus / juta glomerulonefritis. Pada kasus ESRD dilaporkan terdapat 106.000 kasus dengan jumlah pasien dialisis 341.000 pasien dan 143.693 pasien transplantasi ginjal (Dipiro et al., 2015). Di Malaysia diperkirakan terdapat 1800 kasus penyakit gagal ginjal pertahunnya. Di negara-negara berkembang lainnya diperkirakan terdapat sekitar 40-60 insiden kasus perjuta penduduk pertahun (Sudoyo et al., 2014).

Gambar 2.3 Grafik pasien Hemodialisis pada tahun 2007-2017 Menurut PERNEFRI (Perkumpulan Nefrologi Indonesia) dalam 10th

Report Of Indonesian Renal Registry tahun 2017 jumlah pasien CKD di Indonesia

terus meningkat dari tahun ke tahun sejalan dengan peningkatan jumlah unit hemodialisis. Tercatat pada tahun 2017 jumlah pasien baru dan pasien aktif yang menjalani terapi hemodialisis meningkat tajam. Diketahui pasien baru adalah pasien yang pertama kali menjalani dialisis pada tahun 2017 sedangkan pasien

aktif adalah seluruh pasien baik pasien baru tahun 2017 maupun pasien lama dari tahun sebelumnya yang masih menjalani hemodialisis rutin. Jumlah pasien baru sebesar mencapai 30.831 pasien sedangan jumlah pasien aktif sebesar 77.892 pasien dengan jumlah unit hemodialisi mencapai 433 unit yang di perkirakan akan terus meningkat. Proporsi pasien laki-laki lebih banyak dibandingkan wanita yang didoagnosa CKD dengan persentasi 56% untuk pasien laki-laki dan 44% untuk pasien wanita (Indonesian Renal Registry, 2017).

2.4.4 Etiologi CKD

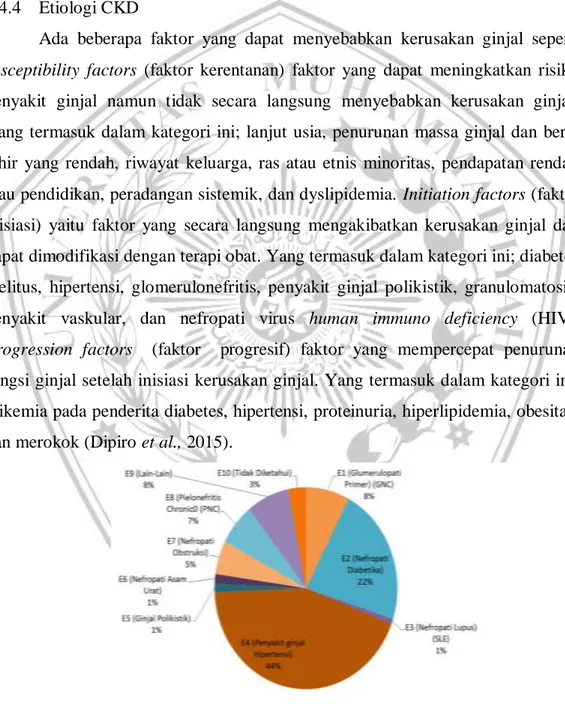

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan kerusakan ginjal seperti

susceptibility factors (faktor kerentanan) faktor yang dapat meningkatkan risiko

penyakit ginjal namun tidak secara langsung menyebabkan kerusakan ginjal. Yang termasuk dalam kategori ini; lanjut usia, penurunan massa ginjal dan berat lahir yang rendah, riwayat keluarga, ras atau etnis minoritas, pendapatan rendah atau pendidikan, peradangan sistemik, dan dyslipidemia. Initiation factors (faktor inisiasi) yaitu faktor yang secara langsung mengakibatkan kerusakan ginjal dan dapat dimodifikasi dengan terapi obat. Yang termasuk dalam kategori ini; diabetes melitus, hipertensi, glomerulonefritis, penyakit ginjal polikistik, granulomatosis, penyakit vaskular, dan nefropati virus human immuno deficiency (HIV).

Progression factors (faktor progresif) faktor yang mempercepat penurunan

fungsi ginjal setelah inisiasi kerusakan ginjal. Yang termasuk dalam kategori ini; glikemia pada penderita diabetes, hipertensi, proteinuria, hiperlipidemia, obesitas, dan merokok (Dipiro et al., 2015).

Gambar 2.4 Proporsi (%) etiologi pada CKD (Indonesian Renal Registry, 2017)

Saat ini penyebab CKD menjadi bagian yang menarik perhatian, sangat penting mengetahui penyebab tejadinya CKD dalam pengobatan (Himmelfarb & Ikizler, 2019). Penyebab yang paling umum adalah hipertensi, diabetes melitus dan glomerulonefritis (Reilly Lukela et al., 2019).

2.4.4.1 Hipertensi

Hipertensi menjadi salah satu penyebab utama terjadinya CKD hal ini disebabkan karena tingginya tekanan darah pada pembuluh darah ginjal. Tekanan darah yang tidak terkontrol akan meningkatkan tekanan intraglomerular, yang dapat menggangu filtrasi glomerulus. Hal ini berakibat pada kerusakan glomerulus yang dapat mengakibatkan tingginya filtrasi protein sehingga adanya ketidak normalan jumlah protein dalam urin atau biasa disebut proteinuria atau mikroalbuminuria. Merupakan salah satu penanda adanya CKD. Hubungan antara CKD dan hipertensi bersifat siklis sebab CKD dapat berkontribusi dalam hipertensi, dan tingginya tekanan darah atau hipertensi dapat menyebabkan penurunan fungsi ginjal akibat rusaknya pembuluh darah ginjal (Buffet & Ricchetti, 2012).

2.4.4.2 Diabetes melitus

Diabetes melitus menjadi penyebab tertinggi nomor dua pada CKD,

transmembrane glucose transporters (GLUT) receptors atau reseptor transpor

glukosa tidak memfasilitasi transportasi glukosa intraseluler di ginjal sehingga terjadinya hiperfiltrasi pada glomerulus yang menyebabkan terjadinya peningkatan reabsorpsi glukosa pada tubulus proksimal. Diabetes menginduksi perubahan struktural, termasuk penebalan membran dasar glomerulus, hilangnya podosit dengan denuding membran basal glomerulus, dan peningkatan proliferasi sel-sel mesangial. Hiperglikemi yang terus tidak terkontrol mengakibatkan produk akhir glikosilasi seperi pengendapan protein yang menjadi alasan berkembangnya proteinuria. Secara klinis ini akan berdampak pada penurunan GFR dan berakhir dengan keadaan CKD (Himmelfarb & Ikizler, 2019).

2.4.4.3 Glomerulonefritis

Glomerulonefritis merupakan suatu terminologi umum yang menggambarkan adanya inflamasi pada glomerulus, ditandai oleh proliferasi sel-sel glomerulus akibat proses imunologi. Glomerulonefritis terbagi atas akut dan

kronis. Glomerulonefritis merupakan penyebab utama terjadinya gagal ginjal tahap akhir dan tingginya angka morbiditas pada anak maupun pada dewasa. Sebagian besar glomerulonefritis bersifat kronis dengan penyebab yang tidak jelas dan sebagian besar bersifat imunologis (Arsid et al., 2019).

Glomerulonefritis akut adalah suatu penyakit yang ditandai dengan gejala yang mendadak dengan gejala demam, edema di sekitar mata, hipertensi dan hematuria. Glomerulonefritis kronis merupakan prognosis yang lebih buruk daripada glomerulonefrtis akut dan sering berakhir dengan penyakit ginjal. Gejala dimulai dengan adanya pengendapan kompleks imun di dalam glomerulus. Glomerulonefritis kronik dengan pemeriksaan menunjukkan adanya hematuria, proteinuria, glukosuria sebagai akibat dari disfungsi tubulus dan beragam silinder. Sindrom nefrotik ditandai dengan proteinuria masif yaitu lebih besar dari 3,5 g/hari, kadar albumin rendah, kadar lemak serum tinggi dan edema (Strasinger, 2016).

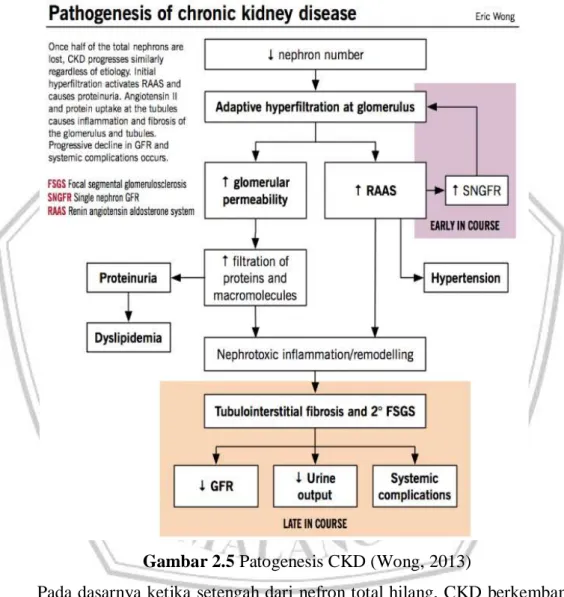

2.4.5 Patofisilogi CKD

Faktor yang mendasari jalur ini adalah kehilangan massa nefron, hipertensi kapiler glomerulus dan proteinuria. Paparan terhadap faktor resiko yang terus menerus akan menyebabkan kerugian pada massa nefron, akibatnya terjadinya hipertrofi yang mengkompensasi hilangnya fungsi ginjal dan massa nefron. hipertrofi dapat menyebabkan perkembangan hipertensi intraglomerular

yang dimediasi oleh terbentuknya angiotensin II. Angiotensin II merupakan vasokonstriktor poten arteriol aferen dan eferen, tetapi lebih mempengaruhi arteriol eferen, menyebabkan peningkatan tekanan dalam kapiler glomerulus dan akibatnya peningkatan filtrasi. Tingginya tekanan intraglomerular dapat merusak fungsi ukuran selektif dari penghalang permeabilitas glomerulus yang menyebabkan peningkatan pada ekskresi albumin atau proteinuria. Peristiwa ini pada akhirnya menyebabkan jaringan parut interstitium, hilangnya struktural dari unit nefron secara progesif, dan pengurangan GFR (Dipiro et al., 2015).

Adanya peningkatan aktifitas Renin-angiotensin aldosteron turut serta dalam terjadinya hiperfiltrasi, sklerosis dan progesifitas CKD. Beberapa kejadian yang dianggap berpengaruh terhadap progesifitas penyakit ginjal kronik adalah albuminuria, hipertensi, hiperglikemia, dan dislipidemia. Pada stadium awal

penyakit ginjal kronik menunjukan nilai GFR yang masih normal atau meningkat namun secara perlahan akan terjadi peningkatan urea dan kreatinin seum akibat penurunan fungsi nefron yang progesif. Secara perlahan juga dapat menurunkan GFR hingga dapat mengakibatkan komplikasi yang lebih serius dan pasien memerlukan terapi pengganti ginjal sepeti dialisis atau transplantasi ginjal (Sudoyo et al., 2014)

Gambar 2.5 Patogenesis CKD (Wong, 2013)

Pada dasarnya ketika setengah dari nefron total hilang, CKD berkembang dengan cara yang sama tanpa memandang etiologi. Hiperfiltrasi yang terjadi di glomerulus mengaktifkan Renin Angiotensin Aldosterone System (RAAS) serta meningkatkan permeabilitas membran. Peningkatan tekanan tersebut yang dapat merusak endotel serta sawar filtrasi glomerulus dalam ginjal, dari proses tersebut akan berlanjut pada terjadinya lolosnya protein dan senyawa makromolekul lainya yang ditemukan dalam urin (proteinuria atau mikroalbuminuria). Aktifnya RAAS

dan tingginya serapan protein di tubulus menyebabkan peradangan dan fibrosis glomerulus dan tubulus. Pada akhirnya menyebabkan penurunan GFR secara progresif dan komplikasi sistemik terjadi (Wong, 2013).

RAAS memainkan peran penting dalam hipertensi terkait CKD. RAAS mempunyai efek kuat pada kontrol tekanan darah dan pada organ target kerusakan akibat hipertensi. Ia juga mengontrol keseimbangan cairan dan elektrolit efek terkoordinasi pada jantung, pembuluh darah, dan ginjal. Aktivasi RAAS dapat menyebabkan vasokonstriksi yang dimediasi oleh angiotensin II serta retensi garam yang dimediasi aldosteron, sehingga meningkatkan kedua resistensi perifer total dan volume darah. Angiotensin II juga dapat mempotensiasi reabsorpsi natrium, meningkatkan aktivitas sistem saraf simpatis (SNS) dan RAAS dapat mengganggu pertahanan tekanan perfusi intraglomerular dan GFR (Georgianos & Sarafidis, 2016).

2.4.6 Diagnosa CKD

Secara umum diagnosa pada CKD membutuhkan adanya penurunan fungsi ginjal selama 3 bulan atau lebih dan bukti kerusakan ginjal (misalnya Albuminuria atau biopsi abnormal) atau GFR <60 mL / menit / 1,73 𝑚2 (Georgianos & Sarafidis, 2016) . Pemeriksaan laboratorium sangat membantu dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi fungsi ginjal. Pada saat ini telah dikembangkan beberapa pemeriksaan laboratorium yang bertujuan untuk menilai fungsi ginjal. Pemeriksaan laboratorium tersebut antara lain:

Pemeriksaan Urinalisis : merupakan pemeriksaan awal pada gangguan penyakit ginjal kronik dengan kerusakan metabolisme (Strasinger, 2016). Warna : Kuning pucat - kuning

Kejernihan : jernih tidak terlihat partikulat, transparan Berat Jenis : 1,015 - 1,030

pH : 4,5 – 8,0

Kadar Kreatinin :Kreatinin merupakan zat nonprotein nitrogen sebagai hasil metabolisme kreatin otot, zat endogen yang difiltrasi bebas, tidak mengalami reabsorbsi ditubulus ginjal, tetapi sejumlah kecil kreatinin disekresi oleh sel tubulus ginjal. Kadarnya di plasma relatif konstan dan klirensnya dapat diukur sebagai indikator laju filtrasi glomerulus.

Nilai kreatinin serum normal: 0,6 – 1,3 mg/dL.

Kreatinin serum > 1,5 mg/dL menunjukkan telah adanya gangguan fungsi ginjal (Rahmawati, 2018).

Klirens Kreatinin :merupakanvolume plasma yang dibersihkan dalam waktu tertentu. Klirens kreatinin dilaporkan dalam mL/menit, merupakan penilaian fungsi ginjal berdasarkan laju filtrasi glomerulus

Laki-laki : 97 mL/menit – 137 mL/menit per 1,73m2 Perempuan : 88 mL/menit – 128 mL/menit per 1,73m2

eGFR : >60/mL/menit/1,73 m2 (Verdiansah, 2016).

BUN (Blood Urea Nitrogen) : suatu pemeriksaan kadar nitrogen ureum darah atau BUN yang dilakukan dengan cara mengukur konsentrasi nitrogen di dalam plasma darah untuk mendeteksi kelainan fungsi ginjal. Pasien penyakit ginjal kronik mengalami peningkatan pada nilai BUN. Nilai BUN normal pada orang dewasa : 10-20 mg/dL (Pagana et al., 2015).

Pemeriksaan Cystatin C :Cystatin C adalah protein berat molekul rendah yang diproduksi oleh sel-sel berinti. Cystatin C terdiri dari 120 asam amino. Pengukuran cystatin C mempunyai kegunaan yang sama dengan kreatinin serum dan klirens kreatinin untuk meme riksa fungsi ginjal. Kebalikan dari klirens kreatinin kadar cystatin C dalam darah yang meningkat akan menunjukkan adanya penurunan fungsi ginjal. kadar Cystatin–C darah normalnya = 0,37 – 1,33 mg/dl (Rahmawati, 2018) Anion Gap :suatu pemeriksaan untuk mengukur jumlah kation dan anion

yang berguna dalam mempertahankan keseimbang ekstraseluler. Serum anion gap (SAG) dapat digunakan untuk menjelaskan penyebab asidosis metabolik. Tinggi kadar anioin gap (>17 mEq/L [>17 mmol/L]) hadir pada pasien penyakit ginjal kornik dengan stadium 4 atau 5 karena akumulasi anion organik, fosfat. Serum anion gap dapat dihitung dengan rumus :

SAG = [Na+] − [Cl−] − [HCO3)

Anoin gap normal adalah sekitar 9 mEq/L (9 mmol/L) dengan kisaran 3 hingga 11 mEq/L (3–11 mmol/L) (Dipiro et al., 2015). Menurut

Rahmawati, 2018 berikut nilai normal ion yang digunanakan dalam perhitungan anion gap:

Kalium (K+ ) : 3,5 – 5 meq/L. Natrium (Na+) : 136 – 146 meq/L. Klorida (Cl-) : 95 – 107 mmol/L Fosfat : 2,5 – 4,5 mg/dl. Bikarbonat : 20 – 28 mmol/L Kalsium (Ca) : 8,8 – 10,2 mg/dl. 2.4.7 Meninfestasi Klinik CKD

Ginjal yang rusak akan mempunyai dampak yang merugikan pada sistem organ lainnya, terutama pada pengembangan ESRD. Pada pasien CKD stadium 1 dan 2 biasanya tidak terdapat gejala yang terkait (Dipiro et al., 2015). Pada CKD stadium 2 dengan penurunan ringan pada rentang GFR 60-89 mL/ menit /1,73m2, dengan tanda asimtomatik, kemungkinan hipertensi, pemeriksaan darah biasanya dalam batas nomal. CKD pada stadium 3 dengan adanya penurunan GFR 30-59 mL/ menit /1,73 m2 yang disertai dengan hipertensi, kemungkinan anemia,

keletihan dan anoreksia, nyeri tulang, kenaikan ringan pada BUN dan serum kreatinin. Pada CKD stadium 4 dengan penurunan berat pada GFR pada rentang 15-29 mL/menit/1,73 m2 disertai dengan hipertensi, anemia, malnutrisi, edema, asidosis metabolik, peningkaan BUN dan serum kreatinin (Webster et al., 2017). Pada kejadian ESRD dengan nilai GFR <15mL/ menit /1,73 m2 , adanya kebutuhan terapi penggantian ginjal untuk keberlangsungan hidup dan sering disertai dengan gagal ginjal dengan azotemia dan uremia nyata, anemia, asidosis metabolik, osteodistrofi, neuropati dan disertai hipertensi, retensi cairan dan kerentanan terhadap infeksi (Marriott et al., 2012).

2.4.8 Komplikasi pada CKD 2.4.8.1 Hiperkalemia

Ginjal memainkan peran yang dominan dalam homeostasis kalium, Mekanisme homeostasis menjaga konsentrasi K+ plasma antara 3,5 dan 5,0 mEq/L. Pada pasien CKD, hiperkalemia adalah masalah yang serius pada penyakit ginjal kronik. Terjadi penurunan ekskresi K+ yang menyebabkan asupan K+ berlebihan. Asupan makanan serta obat-obatan yang dapat mempengaruhi

sumbu renin angiotensin aldosteron juga merupakan penyebab utama hiperkalemia. Aldosterone memiliki jurusan mempengaruhi ekskresi kalium sebab adanya transport K+ aldosteron yang dimediasi mengalami peningkatan sehingga terjadi kelainan pada sistem renin-angiotensin aldosteron dapat menyebabkan hipokalemia dan hiperkalemia. Dikatakan hiperkalemia jika kadar kalium plasma 5,5 mEq/L dan jika kadar kalium plasma > 6,0 mEq/L menandakan hiperkalemia berat (Jameson & Loscalzo, 2013).

2.4.8.2 Hipernatremia

Hipernatremia merupakan suatu sindrom tonisitas plasma yang menyebabkan perubahan rasio perturakan total natrium tubuh dengan total air tubuh. Ginjal mengatur ekskresi air melalui mekanisme umpan balik dengan hipotalamus, sehingga osmolalitas serum tetap relatif konstan. Osmolalitas plasma sebagian besar ditentukan oleh konsentrasi natrium dan anion klorida (Dipiro et al., 2015). Hipernatremia didefinisikan sebagai peningkatan plasma Konsentrasi Na + hingga > 145 mEq/L. Hipernatremia biasanya merupakan hasil dari gabungan air dan defisiensi elektrolit, dengan hilangnya H2O pada orang memiliki kadar Na+ berlebih. Hipernatremia dapat terjadi setelah kehilangan air karena asupan natrium ikut terekresi dalam urin sehingga kadar natrium dalam darah tidak seimbang. Hal ini dapat menyebabkan hipertensi sebab natrium dapat mempengaruhi tekanan darah (Jameson & Loscalzo, 2013).

2.4.8.3 Asidosis Metabolik

Salah satu fungsi ginjal adalah untuk mengatur pH darah melalui sekresi ion hidrogen, reabsorpsi natrium dan bikarbonat, dan produksi amonia, yang bertindak sebagai penyangga titrasi asam untuk menghilangkan ion hidrogen yang diproduksi dalam proses metabolisme dan regenerasi bikarbonat. Pada CKD terjadi penurunan fungsi ginjal sehingga mekanisme ini menjadi terganggu, dan menyebabkan gangguan asidosis metabolik. Asidosis metabolik merupakan gangguan yang umum terjadi pada CKD stadium lanjut. Keadaan gangguan asidosis metabolik ini mungkin dalam dapat diatasi oleh penyangga dari tulang, akan tetapi penyangga ini dapat meningkatkan dalam kerusakan skeletal dan tulang pada kasus CKD (Porth, 2015). Faktor utama terjadinya asidosis metabolik adalah penurunan ekskresi asam pada ginjal yang ditambah dengan pengurangan

produksi bikarbonat. Penurunan serum bikarbonat ada kaitannya dengan penurunan pH darah (asidosis metabolik) sering terjadi namun tidak dapat diabaikan dalam CKD (Raghavan & Eknoyan, 2014).

2.4.8.4 Anemia

Salah satu gangguan hematologi dalam kasus CKD adalah anemia, yang merupakan suatu kondisi yang disebabkan oleh pengurangan produksi erythropoietin juga kekurangan zat besi dan karnitin, vitamin B12, dan folat, serta kehilangan darah. Pada penyakit ginjal kronik penggunaan erythropoietin dan zat besi untuk mengembalikan kadar hemoglobin (Bomback, A. S. & Bakris, 2011). Anemia telah mendapat perhatian pada CKD stadium 3 dan bahkan pada CKD stadium 4 anemia hampir selalu hadir menyertai (Jameson & Loscalzo, 2013). Menurut KDIGO dikatan anemia jika kadar hemoglobin (Hb) kurang dari 13 g / dL (130 g / L; 8.07 mmol / L) untuk pria dewasa dan kurang dari 12 g / dL (120 g / L; 7,45 mmol / L) untuk wanita dewasa (Dipiro et al., 2015).

2.4.8.5 Gangguan mineral dan tulang pada CKD

Pada awal penyakit ginjal kronis terjadi gangguan kalsium, fosfat, dan vitamin D. hal ini disebabkan karena adanya gangguan dalam regulasi ginjal pada kadar kalsium dan fosfat, aktivasi vitamin D, dan regulasi tingkat hormon paratiroid. Pada CKD terjadi penurunan fungsi ginjal yang menyebabkan ekskresi fofat terganggu sehingga kadar fostat dalam serum meningkat. Penurunan fungsi ginjal juga menyebabkan calcitriol dalam bentuk aktif vitamin D dan juga kadar serum kalsium menurun. Penurunan kadar serum kalsium, dapat merangsang pelepasan parathyroid hormone (PTH). Meningkatnya PTH akan meningkatkan resorpsi dan pelepasan mineral dari tulang (Jameson & Loscalzo, 2013).

2.4.8.6 Edema

Pada penyakit ginjal kronik adanya penumpukan cairan dalam tubuh karena gangguan keseimbangan tekanan osmotik pembuluh darah. Perpindahan cairan dari intravaskular menuju ekstravaskular yang memicu terjadinya udem. Gangguan keseimbangan elektrolit seperti tingginya kadar natrium dan air akibat terganggunya sistem ekskresi serta proteinuria menyebabkan tubuh mengalami hipoalbumin menjadi alasan terganggunya tekanan osmotik tersebut (McPhee et

mempengaruhi keseimbangan air dan juga mempunyai keterkaitan dengan peningkatan ekskresi natrium yang secara bersamaan dapat mengakibatkan hilangnya air dan pengurangan volume ekstraselular (Rosenfeld et al., 2014). Agen osmotik yang dapat digunakan berupa golongan diuretik (Dipiro et al., 2015).

2.4.8.7 Hipertensi

Hipertensi dapat berakibat pada kegagalan ginjal yang mana hipertensi pada dasarnya merusak pembuluh darah, jika pembuluh darah yang berada dalam ginjal mengalami tekanan darah yang tidak terkontrol maka pembuluh darah tersebut akan tertekan dan dapat mengganggu fungsi ginjal. Ginjal mempunyai Fungsi utama yaitu sebagai sistem penyaring untuk membuang kelebihan air dan limbah di dalam darah. Fungsi penyaringan ini dijalankan oleh jutaan pembuluh darah kecil di dalam ginjal. Tekanan darah yang tidak terkontrol dapat merusak pembuluh darah dan nefron di dalam ginjal. Nefron yang rusak tidak akan dapat melakukan tugasnya untuk menyaring limbah, natrium, serta kelebihan cairan dalam darah. Kelebihan cairan dan natrium yang terdapat dalam aliran darah memberikan tekanan ekstra pada dinding pembuluh darah, sehingga meningkatkan tekanan darah (Dharma, 2014).

2.4.9 Tatalaksana terapi CKD

Tujuan dari penatalaksanaan terapi penyakit ginjal kronis adalah untuk menunda perkembangan CKD, dengan demikian meminimalkan perkembangan atau keparahan komplikasi terkait termasuk penyakit kardiovaskular. Penggunaan terapi non farmakologis dan farmakologis diperlukan untuk memperlambat laju perkembangan CKD dan juga dapat mengurangi kejadian dan prevalensi ESRD (Dipiro et al., 2015). Penatalaksaan terapi penyakit ginjal kronik meliputi pencegahan dan terapi terhadap kondisi komorbid (penyakit penyerta), memperlambat dan mencegah progesifitas fungsi ginjal yang memburuk, pencegahan dan terapi terhadap komplikasi yang terjadi, pencegahan dan terapi penyakit kardiovaskular serta terapi pengganti ginjal berupa dialisis atau transplantasi ginjal pada kondsi ESRD (Sudoyo et al.,2014).

2.4.9.1 Terapi Farmakologis Pada CKD

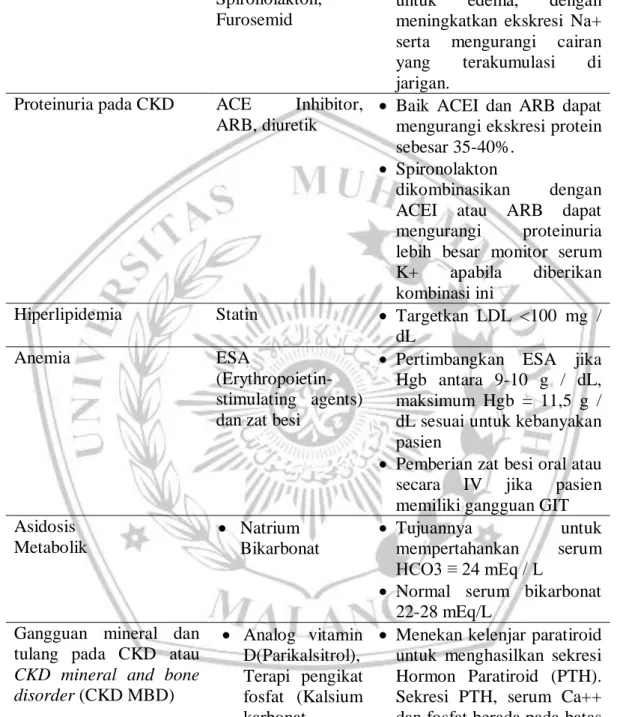

Tabel II. 2 Terapi Komplikasi CKD (Martin & Talbert, 2013).

Komplikasi Farmakoterapi Keterangan

Edema pada CKD Hidroklorotiazid, Spironolakton, Furosemid

terapi farmakologis utama untuk edema, dengan meningkatkan ekskresi Na+ serta mengurangi cairan yang terakumulasi di jarigan.

Proteinuria pada CKD ACE Inhibitor, ARB, diuretik

Baik ACEI dan ARB dapat mengurangi ekskresi protein sebesar 35-40%.

Spironolakton

dikombinasikan dengan ACEI atau ARB dapat mengurangi proteinuria lebih besar monitor serum K+ apabila diberikan kombinasi ini

Hiperlipidemia Statin Targetkan LDL <100 mg / dL

Anemia ESA

(Erythropoietin-stimulating agents) dan zat besi

Pertimbangkan ESA jika Hgb antara 9-10 g / dL, maksimum Hgb = 11,5 g / dL sesuai untuk kebanyakan pasien

Pemberian zat besi oral atau secara IV jika pasien memiliki gangguan GIT Asidosis Metabolik Natrium Bikarbonat Tujuannya untuk mempertahankan serum HCO3 ≡ 24 mEq / L

Normal serum bikarbonat 22-28 mEq/L

Gangguan mineral dan tulang pada CKD atau

CKD mineral and bone disorder (CKD MBD) Analog vitamin D(Parikalsitrol), Terapi pengikat fosfat (Kalsium karbonat, lanthanum kalkimimetik

Menekan kelenjar paratiroid untuk menghasilkan sekresi Hormon Paratiroid (PTH). Sekresi PTH, serum Ca++ dan fosfat berada pada batas normal.

Hiperkalemia Ca. gluconas ,

dekstrosa, insulin

memberikan efek yang terlihat dalam menurunkan kadar 𝑘+ tetapi diperlukan pemantauan efek samping hipoglikemia

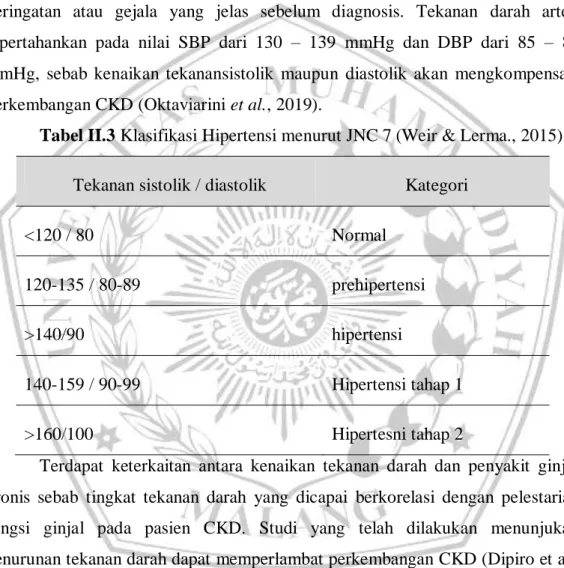

2.4.9.1.1 Hipertensi pada CKD

Hipertensi atau tekanan darah tinggi didefinisikan sebagai kenaikan tekanan darah arteri yang meningkat secara persisten. Tekanan darah arteri merupakan suatu tekanan di dinding arteri yang dapat diukur dalam milimeter merkuri (mm Hg). Tekana darah arteri meliputi tekanan darah sistolik (SBP) dan tekanan darah diastolik (DBP) (Dipiro et al., 2015). Hipertensi dapat disebut sebagai “silent killer” (pembunuh diam-diam) sebab tidak menunjukan tanda peringatan atau gejala yang jelas sebelum diagnosis. Tekanan darah arteri dipertahankan pada nilai SBP dari 130 – 139 mmHg dan DBP dari 85 – 89 mmHg, sebab kenaikan tekanansistolik maupun diastolik akan mengkompensasi perkembangan CKD (Oktaviarini et al., 2019).

Tabel II.3 Klasifikasi Hipertensi menurut JNC 7 (Weir & Lerma., 2015). Tekanan sistolik / diastolik Kategori

<120 / 80 Normal

120-135 / 80-89 prehipertensi

>140/90 hipertensi

140-159 / 90-99 Hipertensi tahap 1

>160/100 Hipertesni tahap 2

Terdapat keterkaitan antara kenaikan tekanan darah dan penyakit ginjal kronis sebab tingkat tekanan darah yang dicapai berkorelasi dengan pelestarian fungsi ginjal pada pasien CKD. Studi yang telah dilakukan menunjukan penurunan tekanan darah dapat memperlambat perkembangan CKD (Dipiro et al., 2015). Hipertensi dan CKD merupakan hubungan dua arah: CKD menyebabkan hipertensi, dan hipertensi menyebabkan CKD. Hipertensi merupakan salah satu faktor pencetus dari CKD, yang merupakan kondisi yang ireversibel / tidak dapat kembali. Hipertensi akan menyebabkan vasokonstriksinya pembuluh darah sehingga akan menurunkan pasokan darah yang menuju ginjal. Menurut Renal

Data System Amerika Serikat, hipertensi dilaporkan sebagai penyebab utama

meningkatkan risiko ESRD sehingga meningkatkan perkembangan CKD dari komplikasinya. Manajemen terapi hipertensi pada pasien CKD menjadi hal utama yang harus dilakukan (Himmelfarb & Ikizler, 2019).

Penyakit hipertensi tidak dapat disembuhkan, namun dapat dikendalikan. Penderita hipertensi biasanya disertai oleh penyakit penyerta. Umumnya, golongan obat antihipertensi yang dikenal yaitu, diuretik, ACEI, ARB, Calcium

Channel Blocker (CCB), Alfa dan Beta bloker dapat membantu untuk mencapai

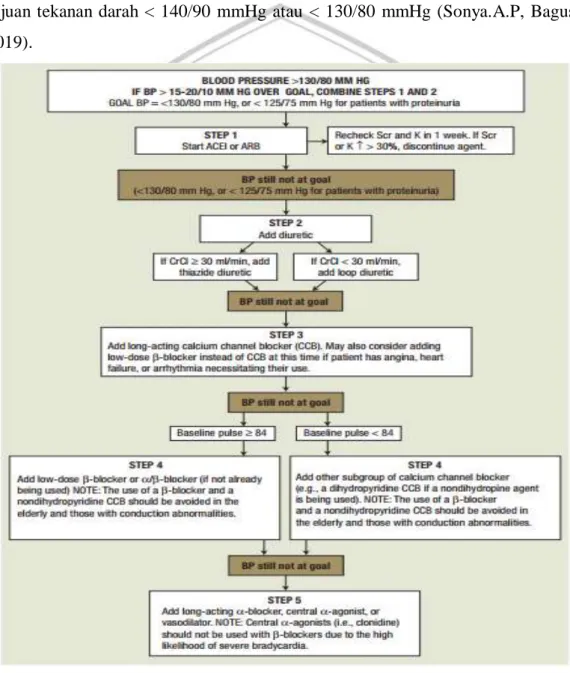

tujuan tekanan darah < 140/90 mmHg atau < 130/80 mmHg (Sonya.A.P, Bagus, 2019).

Gambar 2.6 Algoritma Hipertensi pada CKD (Dipiro et al., 2015) Pada penyakit ginjal kronik dengan atau tanpa diabetes, terjadi penurunan fungsi ginjal yang disebabkan oleh hipertensi. Tekanan darah tinggi dapat

berkontribusi lebih awal pada CKD dengan hasil akhir yang merugikan. Pada pasien CKD tekanan darah yg diharapkan dapat dicapai adalah < 140/90 mmHg dan <130/80 untuk pasien dengan DM dan albuminuria. Terapi awal yang dapat diberikan berupa golongan ACEI atau ARB, jika tekanan darah masih tinggi maka diberikan dapat juga diberi terapi tambahan CCB/ diuretik (Abraham G.et al., 2017). Setelah pemberian 3 kombinasi antihipertensi namun tekanan darah pasien masih berada di atas target, pertimbangkan penambahan Alfa bloker, beta bloker dan vasodilator harus terus di monitor terkait efek samping yang mungkin terjadi yaitu hipotensi, takikardi dan nyeri kepala (Steddon et al., 2014).

2.4.9.1.1.1 RAAS Inhibitor

Renin adalah suatu enzim yang dilepaskan sebagai respon penurunan tekanan ateri aferen, penurunan kadar natrium dan aktifasi sistem saraf simpatik. pada pasien dengan CKD. Renin menyebabkan pembelahan protein angiotensinogen, yang diproduksi oleh hati, untuk menghasilkan angiotensin I. Angiotensin I diubah menjadi angiotensin II oleh Angiotensin Converting Enzyme (ACE) (Marriott et al., 2012). Angiotensin II memiliki dua efek farmakologis yang utama. Pertama, sebagai pemicu produksi hormone aldosterone pada glumerulosa korteks adrenal dan pelepasan hormone antidiuretik (ADH). Aldosteron dan ADH dapat menurunkan pengeluaran air dari tubuh, sehingga dapat mengakibatkan meningkatnya volume cairan dan tekanan darah (Saladin et al., 2018).

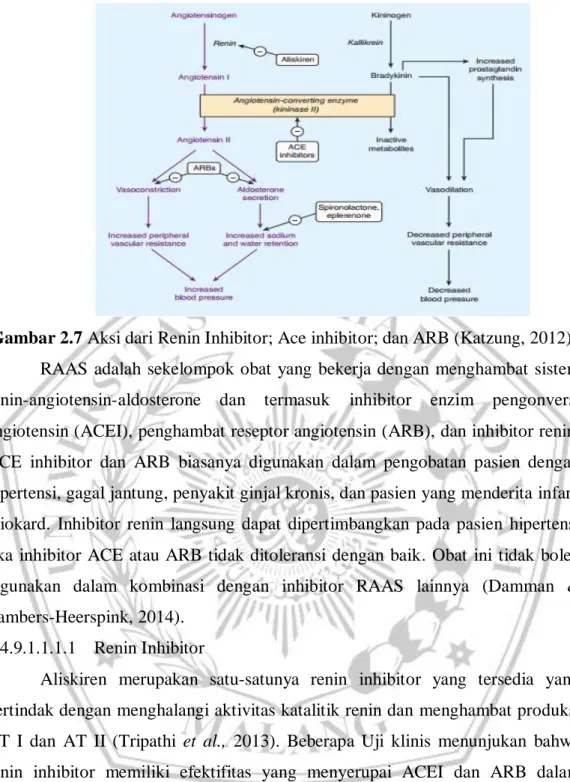

Renin Angiotensin Aldosterone System (RAAS) memainkan peran penting

dalam pengaturan tekanan darah, volume cairan, dan keseimbangan natrium. Aktivitas RAAS yang berlebihan berkontribusi pada patogenesis berbagai kondisi klinis termasuk perkembangan CKD. Penggunaan inhibitor RAAS sebagai terapi ganda atau monoterapi pada berbagai tahap penyakit ginjal. Studi eksperimental dan klinis telah menunjukkan inhibitor RAAS mencegah proteinuria, fibrosis ginjal dan penurunan fungsi ginjal yang lambat dan dengan demikian memainkan peran protektif pada tahap awal dan akhir penyakit ginjal. ACEI, ARB dan Inhibitor renin merupakan jenis inhibitor RAAS (Weir et al., 2015)

Gambar 2.7 Aksi dari Renin Inhibitor; Ace inhibitor; dan ARB (Katzung, 2012). RAAS adalah sekelompok obat yang bekerja dengan menghambat sistem renin-angiotensin-aldosterone dan termasuk inhibitor enzim pengonversi angiotensin (ACEI), penghambat reseptor angiotensin (ARB), dan inhibitor renin. ACE inhibitor dan ARB biasanya digunakan dalam pengobatan pasien dengan hipertensi, gagal jantung, penyakit ginjal kronis, dan pasien yang menderita infark miokard. Inhibitor renin langsung dapat dipertimbangkan pada pasien hipertensi jika inhibitor ACE atau ARB tidak ditoleransi dengan baik. Obat ini tidak boleh digunakan dalam kombinasi dengan inhibitor RAAS lainnya (Damman & Lambers-Heerspink, 2014).

2.4.9.1.1.1.1 Renin Inhibitor

Aliskiren merupakan satu-satunya renin inhibitor yang tersedia yang bertindak dengan menghalangi aktivitas katalitik renin dan menghambat produksi AT I dan AT II (Tripathi et al., 2013). Beberapa Uji klinis menunjukan bahwa renin inhibitor memiliki efektifitas yang menyerupai ACEI dan ARB dalam menurunkan tekanan darah. Aliskiren sebaiknya tidak dikombinasikan dengan ACEI atau ARB pada pasien dengan gangguan ginjal atau diabetes karena peningkatan risiko efek samping yang serius (Rosenfeld, et al., 2014)

Aliskiren di berikan secara oral dan dieliminasi pada urin, dapat menyebabkan diare, terutama pada dosis yang lebih tinggi, dan juga dapat menyebabkan batuk dan angioedema, namun mungkin lebih jarang dari pada ACEI (Whalen et al., 2015). Dewasa > 18 tahun, Dosis awal 150 mg 1 kali sehari,

jika tekanan darah tidak terkontrol, dosis ditingkatkan hingga 300 mg 1 kali sehari, diberikan tunggal atau kombinasi dengan antihipertensi lain, diberikan tidak bersama makanan. Sediaan aliskiren di Indonesia umumnya tablet salut selaput 150 mg dan 300 mg (Rasilez) (BPOM RI, 2015).

2.4.9.1.1.1.2 Angiotensin converter enzym inhibitors (ACEI)

Angiotensin converter enzym merupakan dipeptidil karboksipeptidase

dengan atom seng, yang merupakan suatu enzim yang berada pada paru, tubulus proksimal ginjal, saluran gastrointestinal, organ jantung dan otak. Konsentrasi tertinggi ACE terdapat pada kapiler paru. ACE terdiri dari satu rantai polipeptida yang mengandung dua domain yaitu atom N dan C, ACE hadir sebagai enzim ikatan membran dan sirkulator globular (Balasuriya dan Rupasinghe., 2011). Tabel II.4 Dosis Obat Antihipertensi golongan ACEI (Talbert & Martin, 2013)

Obat (merek) Kisaran dosis harian (mg / hari)

Dosis Per Hari

Ramipril (Altace) 2.5 – 10 1 atau 2

Captopril (Capoten) 12.5 – 150 2 atau 3

Fosinopril (Monopril) 10–40 1

Moexipril (Univasc) 7.5–30 1 atau 2

Benazepril (Lotensin) 10 – 40 1 atau 2

Enalapril (Vasotec) 5 – 40 1 atau 2

Lisinopril (Privinil, Zestril) 10 – 40 1

Perindopril (Aceon) 4–16 1

Quinapril (Accupril) 10–80 1 atau 2

Trandolapril (Mavik) 1 – 4 1

ACEI secara lansung bekerja selektif dalam memblokir enzim yang mengubah angiotensin I menjadi angiotensin II. Angiotensin II memiliki peran penting dalam patogenesis CKD dengan hipertensi sebab stimulasi angiotensin II yang berlebih dapat menginduksi disfungsi endotel pada ginjal yang dapat berkembang menjadi glomerulosklerosis, tubulointerstitial, fibrosis dan sklerosis vaskular dan di khawatirkan terus berkembang hingga tahap akhir penyakit ginjal (ESRD). Selain memblokir angiotensin I menjadi angiotensin II, ACEI juga

bertindak dalam modulasi keseimbangan fibrinolitik, vasodilatasi arteriol eferen, dan dapat mengurangi pelepasan aldosteron dan vasopresin sehingga menghasilkan peningkatan plasma braykinin sehingga terjadi penurunan tekana darah (Filardi et al., 2015). ACEI pada umumnya adalah obat yang ditoleransi dengan baik. Namun, kemungkinan batuk dan angioedema harus diingat ketika meresepkan obat ini. Batuk tidak biasa (10-20%) dengan fitur batuk yang diinduksi ACEI adalah batuk kering, iritasi, dan tidak produktif (Laurent., 2017).

Obat golongan ACEI ini pertama yang digunakan sebagai kelas terapi dalam satu dekade terakhir adalah captopril, lisinopril, ramipril, enalapril. Beberapa obat tersebut efektif dalam mengatur tekanan darah pada pasien CKD namun jika penggunaan obat terus diperpanjang dapat terjadi efek yang tidak di inginkan seperti pusing, batuk, dan edema angioneurotik (Balasuriya dan Rupasinghe., 2011). Semua obat golongan ACEI yang digunakan secara oral dapat sebagai obat atau prodrug, kecuali kaptopril dan lisinopril sebab akan menuju dan dirubah menjadi metabolik aktifnya. Sehingga obat ini juga di jadikan pilihan pada pasien dengan gangguan hati berat (whalen et al., 2015). Selain dapat menurunkan tekanan darah, ACEI juga dapat mengurangi tekanan intraglomerular, yang berarti dapat memberikan tambahan manfaat dengan mengurangi penurunan fungsi ginjal (Dipiro et al., 2015).

2.4.9.1.1.1.3 Angiotensin Reseptor Bloker (ARB)

Angiotensin reseptor bloker (ARB) memiliki mekanisme yang serupa dengan ACEI dalam blokade RAAS. Antihipertensi golongan ARB maupun ACEI digunakan sebagai terapi lini pertama untuk mengontrol tekanan darah dan dapat melestarikan fungsi ginjal dalam mencegah penyakit ginjal kronis (Dipiro et al., 2015). Perbedaan yang dimiliki antara ARB dan ACEI adalah dimana ARB berkerja dengan memblokir angiotensin II dari reseptor angiotensin I (AT1) yang ada pada semua jaringan. ARB menyebabkan vasodilatasi dan mengurangi retensi perifer (Kee et al., 2015). Dapat dikatakan adanya kemungkinan ARB akan lebih unggul dari ACEI dalam mengurangi komplikasi terkait hipertensi sebab ACEI pada akhirnya menurunkan stimulasi reseptor tipe 1 dan tipe 2 dengan menurunkan produksi angiotensin II (Allderedge et al., 2013). ACEI berperan

Gambar 2.8 Blokade jalur RAS dengan ACE inhibitor dan ARB (Ruilope et al., 2007)

Angiotensin reseptor bloker (ARB) memiliki mekanisme yang serupa dengan ACEI dalam blokade RAAS. Antihipertensi golongan ARB maupun ACEI digunakan sebagai terapi lini pertama untuk mengontrol tekanan darah dan dapat melestarikan fungsi ginjal dalam mencegah penyakit ginjal kronis (Dipiro et al., 2015). Perbedaan yang dimiliki antara ARB dan ACEI adalah dimana ARB berkerja dengan memblokir angiotensin II dari reseptor angiotensin I (AT1) yang ada pada semua jaringan. ARB menyebabkan vasodilatasi dan mengurangi retensi perifer (Kee et al., 2015). Dapat dikatakan adanya kemungkinan ARB akan lebih unggul dari ACEI dalam mengurangi komplikasi terkait hipertensi sebab ACEI pada akhirnya menurunkan stimulasi reseptor tipe 1 dan tipe 2 dengan menurunkan produksi angiotensin II (Allderedge et al., 2013). ACEI berperan dalam peningkatan kinins, yang bertanggung jawab dalam beberapa efek samping ACEI seperti batuk. (Steddon et al., 2014)

ARB memiliki mekanisme kerja yang istimewa selain sebagai agen menurunkan tekanan darah juga ARB sebagai renoprotektan pada nefropati dapat melindungi glomerulus melalui penurunan vasokontriksi arteriol eferen glomerulus juga penurunan hipertensi intra glomerulus serta mengurangi hiperfiltrasi (Marriott et al., 2012). Beberapa obat golongan ARB tersedia dalam obat generik namun harganya masih di atas harga obat golongan ACEI, hanya losartan yang harganya sebanding dengan harga obat kelas generik lainnya. Efek samping yang terkait dalam golongan ARB biasanya ringan dan sementara, dan

termasuk pusing, sakit kepala, dan hipotensi ortostatik terkait dosis. Pengunaan ARB juga dipertimbangkan pada pasien yang tidak ditoleransi dengan ACEI (Wemerec, 2012). Obat yang termasuk golongan ARB antara lain, Candesartan, eprosartan, irbesartan, losartan, olmesartan, telmisartan, valsartan (steddon et al., 2014).

Tabel II.5 Dosis Obat Antihipertensi golongan ARB (Talbert & Martin, 2013) Obat (merek) Kisaran dosis harian

(mg / hari)

Dosis Per Hari

Valsartan (Diovan) 40–320 1

Losartan (Cozaar) 50–100 1 atau 2

Telmisartan (Micardis) 20–160 1

Candesartan (Atacand) 8–32 1 atau 2

Olmesartan (Benicar) 20–40 1

Irbesartan (Avapro) 150–300 1

Eprosartan (Teveten) 600–800 1 atau 2

Losartan dan valsartan adalah antihipertensi golongan ARB yang pertama dipasarkan dari reseptor angiotensin II tipe 1 (AT1), yang kemudian disusul dengan candesartan, eprosartan, irbesartan, telmisartan dan olmesartan yang kini ada juga dipasaran. Bradikinin tidak berpengauh terhadap kerja ARB sehingga ARB merupakan penghambat efek angiotensin yang lebih selektif dari pada ACEI (Katzung, 2015). Hubungan yang terlibat antara ARB dan GFR dikaitkan dengan kerja ARB yang menghambat angiotensin II yang menginduksi terjadinya penyempitan mesangial yang dapat meningkatkan koefisien filtrasi glomerulus. Poliferasi sel mesangial adalah ciri khas terjadinya cedera ginjal seperti glomerulonefritis, sehingga dalam pengobatan ARB juga dapat dapat mengurangi dan bahkan menghapuskan poliferasi sel mesangial (kobori et al., 2013).

2.4.9.1.1.1.3.1 Valsartan

Valsartan merupakan obat yang termasuk ke dalam golongan angiotensin reseptor bloker (ARB), efek fisiologis valsartan dapat menurunkan tekanan darah, mengurangi kerja jantung, menurunkan aldosteron serta meingkatkan ekskresi natrium. (Drugbank, 2019).

Gambar 2.9 Struktur kimia valsartan (Drugbank, 2019).

Valsartan merupakan pilihan yang tepat sebagai pengobatan lini pertama pasien dengan hipertensi ringan sampai sedang (Siddiqui et al., 2011). Terdapat penelitian yang menyatakan bahwa valsaran memiliki efek metabolik ginjal yang positif. Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa selain dapat menurunkan tekanan darah valsartan juga menunjukan efek menurunkan albuminuria. Selain itu, terapi valsartan menurunkan risiko diabetes pada pasien yang berisiko tinggi terkena diabetes (Ecder, 2014).

Tabel II.6 Regimen terapi Valsartan (Rang dan Dale, 2016) Dosis (mg/hari) Frekuensi

penggunaan/hari Farmakokinetik

PO: 40 - 320 mg 1

Peak effect: 2-4jam Bioavaibilitas: 25% t1/2: 6 hingga 9 jam Ikatan protein 94-95 %

Valsartan dapat menunjukan efek antihipertensi dalam kurung waktu 24 jam. Valsartan efektif mengendalikan tekanan darah pada dosis lazimnya 80 mg sekali sehari, penurunan tekanan darah yang lebih signifikan terlihat dengan peningkatan dosis secara bertahap hingga 320 mg / hari. Efektifitas valsartan telah ditegakan dalam randomized, double blind, controlled trial dengan kontrol placebo yang membuktikan valsartan pada dosis 80 – 320 mg / hari dapat mengurangi tekanan darah (Khairnar et al., 2012).Sedian yang ada di Indonesia biasanya berupa tablet salut selaput dengan dosis 40 mg, 80 mg, dan 160 mg, dapat di kombinasi dengan kombinasi hidroklorotiazid (Codiovan) dan kombinasi dengan amlodipine (Exforge), serta tanpa kombinasi (Valsartan Ni, dan Valesco) (BPOM RI, 2015)

Gambar 2.10 Struktur kimia losartan (Drugbank, 2019)

Losartan adalah antagonis reseptor AT-II tipe 1 pertama digunakan secara oral yang bioavailable, long-acting, nonpeptida untuk digunakan pada manusia. Efektivitasnya sebagai agen antihipertensi telah ditetapkan serta telah dipelajari secara ekstensif pada hewan dan relawan manusia (Khairnar et al., 2012). Losartan merupakan agen aktif secara oral mengalami first pass metabolism atau metabolisme lintas pertama yang substansial oleh enzim sitokrom P450. Enzim tersebut kemudian di ubah sebagian menjadi metabolit asam karboksilat aktif dan beberapa metabolit tidak aktif. metabolit asam karboksilat aktif bertanggung jawab pada sebagian besar reseptor angiotensin II antagonisme yang berpengaruh dalam mekanisme kerja losartan. Baik losartan maupun metabolitnya tidak berakumulasi dalam plasma setelah dosis diulang sekali sehari. Setelah pemberian oral, losartan diserap dengan baik dan memilik bioavailabilitas sistemik sekitar 33%. Sekitar 14% dari dosis losartan yang diberikan secara oral dikonversi menjadi metabolit aktif yang dicapai dalam 3-4 jam (Gunawan, 2016).

Tabel II.7 Regimen terapi Losartan (Rang dan Dale, 2016) Dosis (mg/hari) Frekuensi

penggunaan/hari Farmakokinetik

50 mg – 100 mg 1-2

Peak effect:1-3 jam Bioavaibilitas: 33%

t1/2: 8 jam

Losartan dikontraindikasikan dapat tejadi hipersensitivitas, jika penggunaan losartan bersama aliskiren pada diabetes. Serta mempunyai interaksi dengan beberapa obat seperti rifampisin dan flukonazol sebab dapat menurunkan level metabolit aktif. Diuretik hemat kalium, suplemen kalium, atau zat yang mengandung kalium dapat menyebabkan hiperkalemia. Pada golongan AINS atau analgesik antiinflamasi non steroid dapat menurunkan efek antihipertensi, penurunan fungsi ginjal hingga gangguan ginjal akut pada pasien gangguan ginjal.

Sediaan losartan yang ada di Indonesia umumnya tablet salut selaput dengan dosis 50 mg/tablet, dan 100 mg/tablet (Cozaar, Angioten) (BPOM RI, 2015).

2.4.9.1.1.1.3.3 Irbesartan

Gambar 2.11 Struktur kimia irbesartan (Drugbank, 2019). Irbesartan adalah kelompok obat angiotensin receptor blocker (ARB) yang digunakan untuk mengobati hipertensi atau nefropati diabetik. Ini juga dapat digunakan sebagai bagian dari produk kombinasi dengan hidroklorotiazid untuk pasien dengan tekanan darah yang tidak terkontrol dengan baik atau pada monoterapi tekanan darah masih belum terkontrol dengan baik. Dapat juga digunakan ketika pada penggunaan angiotensin converting enzyme inhibitor terkait dengan batuk kering sedangkan ARB tidak berhubungan dengan batuk kering (Drugbank., 2015). Irbesartan diberikan persetujuan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat atau FDA pada 30 September 1997 (Drugbank., 2019).

Tabel II.8 Regimen terapi Irbesartan (Khairnar et al., 2012). Dosis (mg/hari) Frekuensi

penggunaan/hari Farmakokinetik

150 mg- 300 mg 1

Peak effect: 2 jam Bioavaibilitas: 70% t1/2: 11- 15 jam ikatan protein: 90%-95%

Setelah pemberian irbesartan pada dosis tunggal 150 mg, 20% dari dosis diekskresikan melalui rute ginjal dan sekitar 80% diekskresikan dalam empedu. Efek antihipertensi terlihat dalam dua minggu setelah mulai terapi, dengan efek puncak terjadi di antara dua sampai enam minggu (Khairnar et al., 2012). Terdapat beberapa penelian yang menunjukan dampak penurunan TDS/TDD pada pasien yang menggunakan Telmisartan, Valsartan, Kandesartan, Irbesartan, kombinasi Telmisartan secara berturut-turut sebesar 9/9 mmHg, 10/16 mmHg,

23/20 mmHg, 30/30 mmHg, dan 10/10 mmHg, dimana dapat ditarik kesimpulan Irbesartan merupakan golongan ARB yang memberikan dampak penurunan TDS/TDD yang paling efektif dibanding golongan ARB lainnya (Rafika.Y Karmila, dkk., 2015). Irbesartanjuga memiliki bioavailabilitas 70% yang merupakan nilai tertinggi pada kelompok terapinya (Khairnar et al., 2012).

Terdapat penelitian yang menyebutkan bahwa pemberian terapi Irbesartan 600 mg setiap hari pada pasien nefropati diabetes yang berlebih, merupakan suatu metode yang sangat efektif dan aman untuk mengurangi proteinuria, dan memperlambat evolusi menjadi ESRD, menjadikannya alternative terapeutik pada pasien tersebut (Ruiz et al., 2012). Irbesartan dikontraindikasikan pada pasien yang hipersensitif denganirbesartan, dan tidak untuk wanita hamil. Sediaan yang terdapat di Indonesia umumnya berupa kaplet atau tablet salut selaput, dengan dosis 75 mg, 150 mg, dan 300 mg. Terdapat sediaan yang dikombinasi dengan hidroklorotiazid (co-aprovel, co-irvebal, dan co-irvell), serta terdapat sediaan yang isinya hanya Irbesartan saja (irbesartan, irverbal, irvell, dan aprovel) (BPOM RI, 2015)

2.4.9.1.1.1.3.4 Telmisartan

Gambar 2.12 Struktur kimia Telmisartan (Drugbank, 2019). Telmisartan adalah golongan antagonis reseptor AT-II nonpeptida, bekerja dengan cara berikatan dengan reseptor angiotensin II tipe 1 (AT1) dengan afinitas tinggi, menyebabkan penghambatan aksi angiotensin II pada otot polos pembuluh darah, yang pada akhirnya menyebabkan pengurangan tekanan darah arteri (Drugbank, 2019).

Tabel II.9 Regimen terapi Telmisartan (Khairnar et al., 2012). Dosis (mg/hari) Frekuensi

20 mg – 160 mg 1 sampai 2

Peak effect: 0.5-1jam t1/2: 5-9jam

ikatan protein: 99%

Telmisartan merupakan golongan antagonis reseptor AT-II nonpeptida. Diberikan pada pasien secara oral dengan konsentrasi puncak yang dapat dicapai dalam 0,5-1 jam. Bioavaibilitasnya dapat berkurang oleh makanan, namun tidak signifikan. Waktu paruh nya adalah 24 jam, sehingga memungkinkan untuk pemberian sekali sehari. Sekitar lebih dari 97% dosis telmisartan yang dikeluarkan dari tubuh tidak berubah dalam kotoran melalui ekskresi empedu. Ekskresi ginjal tidak berkontribusi (0,5%) terhadap eliminasi telmisartan. Bioavaibilitas: tergantung dengan dosis yang digunakan (pada dosis 40 mg, didapat bioavaibilitas 48%, pada dosis 160 mg didapat biovaibilitas 58%) (Khairnar et al., 2012).

Telmisartan dikontraindikasikan pada pasien yang memiliki hipersensitivitas terhadap telmisartan, kehamilan trimester dua dan tiga, menyusui, gangguan obstruktif empedu, gangguan hati berat. Sediaan yang tersedia di Indonesia umumnya adalah dalam bentuk tablet (carditel, dan micardis) 20 mg,40 mg dan 80 mg. Terdapat sediaan telmisartan yang dikombinasikan dengan hidroklorotiazid (micardis plus), ada pula yang dikombinasikan dengan amlodipin (Twynstar) (BPOM RI, 2015).

2.4.9.1.1.1.3.5 Olmesartan

Gambar 2.13 Struktur kimia Olmesartan (Drugbank,2019)

Olmesartan termasuk dalam kelompok obat angiotensin II receptor blocker (ARB), secara selektif mengikat angiotensin receptor 1 (AT1) dan mencegah protein angiotensin II yang mengikat dan mengerahkan efek hipertensi, serta berperan dalam vasokonstriksi, stimulasi dan sintesis aldosteron dan ADH, stimulasi jantung, dan reabsorpsi natrium ginjal. Secara keseluruhan, efek fisiologis olmesartan menyebabkan penurunan tekanan darah, menurunkan kadar

aldosteron, mengurangi aktivitas jantung, dan meningkatkan ekskresi natrium. Olmesartan juga memengaruhi RAAS, yang memainkan peran penting dalam hemostasis dan pengaturan fungsi ginjal, pembuluh darah, dan jantung (Drugbank, 2019).

Tabel II.10 Regimen terapi Olmesartan (Khairnar et al., 2012). Dosis (mg/hari) Frekuensi

penggunaan/hari Farmakokinetik

20 mg- 40 mg 1 sampai 2

Peak effect : 1,4 -2,8 jam; 99% terikat pada protein plasma; Waktu paruh antara 10 dan 15 jam

Olmesartan memiliki kontraindikasikan pada psien yang memiliki kelainan fungsi hati, kelainan fungsi ginjal sedang sampai berat, kerusakan empedu, menyusui. Dosis awal olmesartan adalah 10 mg sekali sehari, jika perlu dapat dinaikkan menjadi 20 mg sekali sehari; dosis maksimum 40 mg sehari (lanjut usia, maksimum 20 mg sehari). Sediaan yang tersedia di Indonesia dalam bentuk tablet dengan dosis umumnya 10 mg, 20 mg, dan 40 mg. Terdapat juga sediaan olmesartan yang dikombinasikan dengan amlodipin (normetec), dan ada pula yang dikombinasikan dengan hidroklorotiazid (olmetec plus) (BPOM RI, 2015).

2.4.9.1.1.1.3.6 Kandesartan

Gambar 2.14 Struktur kimia Kandesartan (Drugbank, 2019). Kandesartan antagonis nonpeptida antagonis lama lainnya dari reseptor tipe AT-II adalah prodrug yang dihidrolisis menjadi kandesartan metabolit aktif selama penyerapan gastrointestinal. Protein terikat 99,5%. Sekitar 33% dosis dieliminasi melalui urine dan 67% melalui empedu. Kandesartan tidak dimetabolisme oleh enzim CYP (Khairnar et al., 2012).

Tabel II.11 Regimen terapi Kandesartan (Khairnar et al., 2012). Dosis (mg/hari) Frekuensi

penggunaan/hari Farmakokinetik

8 mg- 32 mg 1 atau 2

Peak effect: 3-4jam Bioavaibilitas:40 % t1/2: 5- 10 jam ikatan protein: 99.5%

Infeksi saluran pernapasan atas (6%), nyeri (3%), dan pusing (4%) termasuk diantara efek samping yang paling sering dilaporkan (Khairnar et al, 2012). Penggunaan nya pada pasien dengan gangguan fungsi hati serta gangguan fungsi ginjal harus dipantau. Sediaan candesartan yang tersedia di Indonesia berupa tablet salut 8 mg dan 16 mg, terdapat sediaan talet kombinasi dengan hidroklorotiazid (blopress plus), dan sediaan tablet tanpa kombinasi (candesartan, blopress) (BPOMRI, 2015).

2.4.9.1.1.1.3.7 Eprosartan

Gambar 2.15 Struktur kimia Eprosartan (Drugbank, 2019)

Eprosartan merupakan antagonis reseptor angiotensin II yang digunakan untuk mengobati hipertensi. Ini melakukan 2 tindakan pada sistem angiotensin renin. Dengan mencegah pengikatan angiotensin II ke AT1, otot polos vaskular menjadi rileks dan terjadi vasodilatasi, dengan menghambat produksi norepinefrin, tekanan darah semakin berkurang (drugbank, 2019).

Tabel II.12 Regimen terapi Eprosartan (Khairnar et al., 2012). Dosis (mg/hari) Frekuensi

penggunaan/hari Farmakokinetik

400 mg- 800 mg 1 sampai 2

Peak effect: 1-2 jam Bioavaibilitas:40 % t1/2: 5-9jam

Eprosartan merupakan selektif non peptida AT II antagonis 1-reseptor. Dibandingkan dengan antagonis reseptor AT-II lainnya Eprosartan kurang bioavailable ini mungkin terkait dengan penyerapan yang tidak lengkap. Eprosartan tidak menghasilkan metabolit aktif setelah pemberian oral. Pada pemberian oral eprosartan dosis tunggal 300 mg, konsentrasi plasma memuncak dalam waktu 1-2 jam dalam keadaan puasa. Pada sebagian besar pasien mungkin perlu 2 hingga 3 minggu perawatan untuk melihat respon maksimum dalam darah tekanan. Ketika digunakan dalam kombinasi dengan agen antihipertensi lainnya, seperti diuretik tiazid dan penghambat saluran kalsium, efek aditifnya akan terlihat.Eposartan dieliminasi terutama pada empedu (90%) dan pada tingkat yang lebih rendah pada urine (7%) sebagai obat yang tidak berubah. (Khairnar et al, 2012).

2.4.9.1.1.2 Calcium channel blocker (CCB)

Penghambat kanal kalsium atau Calcium channel blockers (CCB) dikembangkan pada tahun 1960 dan digunakan sebagai pengobatan berbagai penyakit kardiovaskular termasuk angina, hipertensi dan penyakit raynaud. Obat golongan ini bekerja dengan menghambat aliran ion kalsium ke dalam pembuluh vaskuler yang menyebabkan vasodilatasi sistemik sehingga mampu menurunkan tekanan darah. Terdapat 3 kelas terapi CCB: turunan dihidropiridin (DHP), fenilakilamin dan benzotiazepin, ketiga kelas ini berbeda dalam struktur kimia namun mengakibatkan efek jantung sama,yaitu tidak memperberat kerja jantung Pada turunan DHP (amlodipine), fenilalkilamin (verapamil) dan benzothiazepine (diltiazem) menyebabkan aktivasi refleks sistem saraf simpatik, menurunkan denyut jantung dan curah jantung (Barry Michael, 2016).

Tabel II.13 Dosis Obat Antihipertensi golongan CCB (Talbert & Martin, 2013)

Obat (merek) Kisaran dosis

harian (mg / hari)

Dosis Per Hari

Amlodipin (Amcor,Actapin) 2.5–10 1

Nicardipin (Nicafer, Nidaven) 60–120 2

Nifedipin (Nifedin, Farmalat, Calcianta) 30–90 1 Diltiazem (Dilmen, Cordila SR,Farmabes) 120–320 2

Verapamil (Isoptin SR) 120–480 1

Kebanyakan calcium channel blockers tidak menumpuk pada pasien dengan fungsi ginjal terganggu, dengan pengecualian nikardipin dan nimodipin. Akumulasi agen ini mungkin juga karena berkurangnya aliran darah ke hati pada orang tua (KDIGO, 2012). Generasi pertama golongan obat CCB (misalnya Nifedipin Immediate release) memiliki onset yang cepat dan durasi yang singkat, oleh karena itu diperlukan beberapa dosis harian. Generasi kedua adalah nifedipine long-acting atau slow-release dan felodipine,sedangakan generasi ketiga obat golongan ini adalah amlodipin (Barry Michael, 2016). Penghambat saluran penghambat kalsium shortacting dosis tinggi harus dihindari karena peningkatan risiko infark miokard karena vasodilatasi berlebihan dan stimulasi jantung refleks yang ditandai (Whalen et al., 2015).

2.4.9.1.1.3 Diuretik

Kelainan volume cairan dan komposisi elektrolit adalah gangguan klinis umum dan penting untuk diatasi. Diuretik merupakan agen yang dapat meningkatkan volume urin (Katzung, 2015). Ketidakseimbangan volume cairan ekstraseluler umum terjadi pada pasien CKD dan merupakan penyebab penting terjadinya hipertensi. Diuretik merupakan salah satu obat antihipertensi yang sering diresepkan pada pasien CKD. Secara umum terapi diuretik pada gagal ginjal kronik digunakan untuk mengontrol cairan ekstraselular, disamping itu juga karena efeknya dapat menurunkan tekanan darah. obat ini dapat membantu meningkatnya efek dari obat golongan antihipertensi seperti ACEi atau ARB atau antihipertensi lainnya. Menurut NKF-K/DOQI diuretik direkomendasikan dalam kombinasi dengan ACEi ataupun ARB dapat digunakan untuk penyakit ginjal kronik dengan diabetes maupun non diabetes (Muti.A.F & Chasanah. U, 2016)

Diuretik sangat efektif dalam menurunkan tekanan darah ketika digunakan dalam kombinasi dengan antihipertensi lainnya. adanya suatu farmakodinamik independen. Pertama, ketika dua obat menyebabkan efek farmakologis keseluruhan yang sama (penurunan tekanan darah) melalui mekanisme aksi yang berbeda, kombinasi mereka biasanya menghasilkan efek aditif atau sinergis (Dipiro et al., 2015). Beberapa kelas diuretik tersedia yang dapat digunakan

pasien CKD termasuk tiazid, diuretik loop, dan diuretik hemat kalium. Diuretik tiazid dapat menurunkan tekanan darah dan mengurangi risiko CVD dengan mekanisme selain pengurangan volume ECF (KDIGO, 2012).

2.4.9.1.1.3.1 Diuretik Thiazide

Thiazide merupakan diuretik yang paling banyak digunakan dan disukai, merupakan diuretik lini pertama untuk mengatasi hipertensi (Dipiro et al., 2015).Diuretik thiazide diserap dari saluran GIT dan menghasilkan diuresis dalam waktu 1-2 jam. Setelahnyadisekresikan ke dalam lumen tubulus proksimal melalui pembawa anio organik, efek terjadi setelah mencapai lumen. Agen ini menghambat reabsorbsi natrium klorida (NaCl) aktif dalam tubulus distal yang mengganggu 𝑁𝑎+, dan Clcotransporter (NCC), protein transport Na+, Cl- spesifik yang menghasilkan ekskresi Na dan volume air yang menyertainya. Agen ini meningkatkan ekskresi dari 𝐶𝑙−, 𝑁𝑎+, 𝐾+, dan 𝐻𝐶𝑂

3− dengan dosis tinggi. Serta menghambat ekskresi dari kalsium (Rosenfeld et al., 2014).

Semua tiazid dapat diberikan secara oral, tetapi ada perbedaan pada metabolisme masing-masing obatnya. Chlorothiazide, induk dari kelompok, tidak larut dalam lemak dan harus diberikan secara relatif dosis besar. Merupakan satu-satunya tiazid yang tersedia untuk pemberian parenteral. Hidroklorotiazid jauh lebih kuat dan harus digunakan dosis yang lebih rendah. Chlorthalidone lambat diserap dan memiliki durasi aksi yang lebih lama. Indapamide diekskresikan terutama oleh sistem bilier, untuk mengerahkan efek diuretiknya. Semua tiazid disekresikan oleh sekresi asam organik sistem dalam tubulus proksimal dan bersaing dengan sekresi asam urat. Akibatnya, penggunaan thiazide dapat menumpukan sekresi asam urat dan meningkatkan kadar asam urat serum (Katzung, 2015).

Tabel II.14 regimen dosis obat thiazid (Katzung et al, 2015). Nama obat Dosis total perhari Hidroklorotiazid 12,5 - 100 mg

Indapamid (Natrilix SR) 2,5 - 10 mg

Metolazon 2,5 - 10 mg

Klortalidon 25 - 50 mg

Hidroklorotiazid adalah obat yang paling sering digunakan, dan merupakan zat yang poten, memiliki efektifitas yang kurang lebih sama dengan