DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ... v

DAFTAR ISI ...vii

PROLOG ... x

BAB I DINAMIKA KEPENDUDUKAN DAN PAJAK DI INDONESIA ... 1

1.1. Kondisi Sosial Ekonomi Kota dan Desa ... 13

1.1.1 Penduduk Desa versus Penduduk Kota ... 15

1.1.2 Penduduk Asli dan Pendatang (Kasus Bali) ... 17

1.2. Angkatan Kerja dan Pengangguran ... 24

1.2.1. Pengertian dan Klasifikasi Angkatan Kerja ... 25

1.2.2. Pengertian dan Klasifikasi Pengangguran ... 26

1.2.3. Upaya Antisipasi Pengangguran ... 31

BAB II INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA MENUJU PENINGKATAN DAYA SAING ... 46

2.1. Indek Pembangunan Manusia Indonesia ... 47

2.1.1. Indeks Komposit dan Perhitungan Pembangunan Manusia ... 53

2.2. Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia... 56

2.2.1. Angka Harapan Hidup... 56 2.2.2. Pendidikan ... 63 2.2.3. Angka Melek Huruf ... 66 2.2.4. Rata-rata Lama Sekolah ... 70

2.3. Perbedaan Indeks Pembangunan Manusia ... 88 2.3.1. Bali ... 88

2.3.2. Indonesia ... 90

vii

2.3.3. Dunia ... 91 2.4. Pengertian, Lingkup, Perhitungan Daya

Saing... 92

2.5. Data Daya Saing ... 113

2.5.1. Daya saing Bali ... 113 2.5.2. Daya saing Indonesia ... 117 2.5.3. Daya saing dunia ... 120 BAB III UPAYA MENYEJAHTERAKAN

MASYARAKAT ... 127

3.1. Surplus Penduduk dan Tantangan Mewujudkan Kesejahteraan ... 128

3.2. Kebijakan Jaminan Kesehatan... 147

3.3. Desentralisasi Fiskal (Mewujudkan Kesejahteraan di Daerah) ... 154

3.3.2. Pajak Daerah ... 163

BAB IV AZAS, HUKUM DAN KETENTUAN PERPAJAKAN ... 172 4.1. Asas dan Rasio Pajak ... 176 4.1.1. Asas Pajak ... 176

4.1.2. Rasio Pajak ... 182

4.2. Keadilan, Pembukuan dan Cara Pemungutan Pajak... 184

4.3. Pembukuan dan Pencatatan Pajak ... 191

4.4. Tarif Pajak ... 195 4.5. Koreksi Pajak ... 200 4.6. Hukum Perpajakan ... 202

4.6.1. Hukum Pajak Material dan Formal ... 202

4.6.2. Klasifikasi Pajak ... 203

4.6.3. Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan ... 205

4.7. Kasus Pajak Fiktif dan Pengemplang Pajak ... 210 viii 4.8. Pajak Penghasilan (PPh) ... 217

4.8.2. Subyek Pajak Penghasilan... 220

BAB V PAJAK PROGRESIF, NPWP ORANG PRIBADI-BADAN SERTA PAJAK LAINNYA ... 226

5.1. Pajak Progresif ... 226

5.2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ... 232

5.3. PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) bagi Penduduk ... 240

5.4. Pajak Negara dan Pajak Daerah ... 242

5.4.1. Pajak Negara ... 242

5.4.2. Pajak Daerah ... 248

5.5. Pajak dari Aktivitas Konsumtif Penduduk ... 251

8

BAB III

(Setelah mempelajari Bab ini, mahasiswa mampu: memahami dan menjelaskan pentingnya pajak dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk sesuai konsep desentralisasi fiskal yang menjadi bagian dari otonomi daerah mendorong peran serta masing-masing daerah dalam menjamin kesejahteraan. Mahasiswa dapat terlibat dalam 2 hari pemagangan terstruktur @ 5 jam)

UPAYA MENYEJAHTERAKAN MASYARAKAT

“Di negara berkembang, termasuk Indonesia, pembangunan adalah sebagai sebuah cara, sedang kesejahteraan adalah sebagai tujuan”.

(Prof. Dr. Susetiawan, 2009)

Pengantar

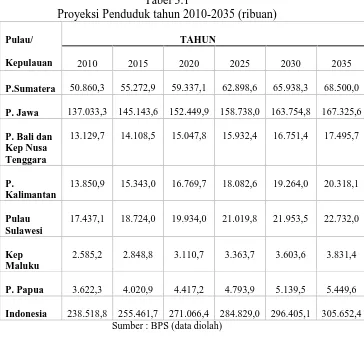

Bangsa Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Sebagai negara kepulauan, persebaran penduduk di Indonesia tidak merata antara satu pulau dengan pulau lainnya. Hal ini berkaitan erat dengan pertumbuhan perekonomian yang tidak merata. Pertumbuhan ekonomi lebih banyak terpusat di Pulau Jawa, walaupun bukan pulau terluas dan terbesar, namun Pulau Jawa menjadi pusat pertumbuhan sejak bangsa ini merdeka, bahkan jauh sebelum itu. Laju pertumbuhan penduduk memiliki korelasi dengan tingkat kelahiran dan kematian, menurut data

9

kesehatan. Pendidikan dan kesehatan menjadi sektor yang mempengaruhi tingkat kemajuan suatu bangsa. Sektor tersebut yang menghasilkan generasi yang siap secara intelegensi dan skill serta generasi sehat dalam menghadapi bonus demografi. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui anggaran yang memadai untuk melaksanan impian menjadi Indonesia hebat. Pajak menjadi sektor penerimaan yang dirasa mampu dalam menopang penerimaan negara dan menunjang otonomi daerah melalui pajak daerah.

Berkaitan dengan kondisi tersebut, maka melalui tulisan ini berusaha membangun kontruksi pemikiran bahwa kesejahteraan masyarakat bisa tercapai atau terwujud jika sektor perpajakan terutama di daerah terlaksana dengan baik.

3.1 SURPLUS PENDUDUK DAN TANTANGAN MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN

Laju pertumbuhan pada periode 2010-2015 dan 2030-2035 mengalami penurunan, dari 1,38 persen menjadi 0,62 persen per tahun (BPS, 2010). Hal ini diakibatkan oleh faktor lain yang mempengaruhi laju pertumbuhan, salah satunya angka kematian ibu (AKI). Angka kematian ibu di Indonesia masih cukup tinggi, pada tahun 2012 mencapai 359 per 100 ribu kelahiran hidup. Kematian ibu melahirkan yang cukup tinggi menjadi indikasi adanya ketimpangan dalam pelayanan kesehatan di Indonesia. Selama ini, fokus utama dalam pelayanan kesehatan berada pada

posisi “hilir”, padahal pelayanan kesehatan di hilir hanya memberikan jaminan kesehatan bagi warga, dan belum menyentuh hingga permasalahan fasilitas dan kapasitas penunjang pelayanan kesehatan di berbagai daerah yang masih banyak ketimpangan. Seharusnya pelayanan kesehatan yang ideal mampu mengatasi

10

semuanya saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Mulai dari asupan gizi, fasilitas kesehatan, hingga kualitas tenaga kesehatan.

Kesehatan menjadi salah satu bagian dari berbagai variabel yang berkaitan dengan kesejahteraan masyakat. Bangsa Indonesia dibangun diatas penderitaan rakyat melawan para penjajah, maka konsep bangsa ini adalah negera kesejahteraan (welfare state). Negara kesejahteraan mengacu pada peran negara yang aktif dalam mengelola dan mengoordinasikan perekonomian, yang mencakup tanggungjawab negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar pada tingkat tertentu bagi warga negaranya (Esping dan Anderson dalam Darwin, 2012). Peran negara tidak boleh berkurang dalam mengatasi dinamika permasalahan dalam masyarakat. Pemerintah dituntut lebih responsif dan visioner dalam membuat kebijakan dan program. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik atau ideal (good governance), pemerintah dituntut mampu memberikan peran atau pun ruang kepada sektor swasta dan masyarakat (civil society). Ketiga pilar tersebut saling berkaitan, saling mengontrol, dan berkerjasama dalam mencapai tujuan yang bisa memperkuat, tetapi juga bisa memperlemah sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat. Ketika muncul dominasi dari salah satu sektor, maka memperlemah sektor yang lain. Dengan kata lain, tantangan selanjutnya adalah mewujudkan keseimbangan menuju pemerintahan yang baik dan ideal. Kondisi ini terjadi di Indonesia ketika terdapat dominasi peran swasta dalam menciptakan pelayanan yang berorientasi pada kesejahteraan. Maka, kondisi tersebut sulit diwujudkan karena pihak swasta dalam memberikan pelayanan akan lebih berbicara laba daripada menciptakan kesejahteraan. Akibatnya, jelas terjadi ketimpangan dalam pelayanan publik yang berkaitan dengan kesejahteraan, hal ini semakin parah ketika pemerintah mulai

‘absen’ dalam memberikan keadilan atau pemerataan dalam

11

Negara kesejahteraan merupakan jawaban dari segala problematika di masyarakat. Sayangnya, negara kesejahteraan masih menjadi impian, dan belum menjadi tujuan dari Bangsa Indonesia. Padahal para pendiri bangsa telah lama membangun nilai-nilai negara kesejahteraan di dalam Pancasila dan UUD 1945. Hal ini berkaitan dengan kearifan lokal tanah air, salah satunya nilai gotong-royong yang mengusung kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi (Sudjatmiko, 2010). Kesejahteraan telah tertulis atau terkandung dalam sila kelima dalam Pancasila, yaitu

“Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Kemudian juga terdapat di dalam pembukaan UUD 1945, yaitu ‘negara wajib memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa’.

Para pendiri bangsa (founding father) telah lama menggagas negara kesejahteran menjadi identitas Bangsa Indonesia dalam menciptakan kesejahteraan masyarakatnya, tetapi hingga saat ini nilai-nilai tersebut hanya berupa tulisan yang belum bermakna dalam kebijakan dan pelayanan kepada masyarakat. Hampir 70 tahun Indonesia merdeka, konsep negara kesejahteraan hanya menjadi retorika para pemimpin bangsa ini. Kebijakan yang dibuat cenderung berbicara terhadap kepentingan dan kekuasaan dalam bingkai pencintraan. Hal ini selalu saja masih berlanjut ketika ada penggantian pemimpin, mulai pada tingkat nasional hingga ke daerah. Akibatnya, kesejahteraan masyarakat yang menjadi korban. Kondisi ini mulai mengalami perubahan dalam beberapa tahun terakhir, ketika masyarakat mulai mengambil peran dalam mengontrol pemerintahan, terutama melalui media sosial.

12

13

Tabel 3.1

Proyeksi Penduduk tahun 2010-2035 (ribuan)

Pulau/

Kepulauan

TAHUN

2010 2015 2020 2025 2030 2035

P.Sumatera 50.860,3 55.272,9 59.337,1 62.898,6 65.938,3 68.500,0

P. Jawa 137.033,3 145.143,6 152.449,9 158.738,0 163.754,8 167.325,6

P. Bali dan Kep Nusa Tenggara

13.129,7 14.108,5 15.047,8 15.932,4 16.751,4 17.495,7

P.

Kalimantan

13.850,9 15.343,0 16.769,7 18.082,6 19.264,0 20.318,1

Pulau Sulawesi

17.437,1 18.724,0 19.934,0 21.019,8 21.953,5 22.732,0

Kep Maluku

2.585,2 2.848,8 3.110,7 3.363,7 3.603,6 3.831,4

P. Papua 3.622,3 4.020,9 4.417,2 4.793,9 5.139,5 5.449,6

Indonesia 238.518,8 255.461,7 271.066,4 284.829,0 296.405,1 305.652,4 Sumber : BPS (data diolah)

14

dari penduduk produktif, sehingga dapat memacu investasi dan pertumbuhan ekonomi (Jati, 2012). Dari data tersebut, juga menggambarkan ketimpangan jumlah penduduk dari pulau – pulau di Indonesia.

Peningkatan atau surplus penduduk merupakan sesuatu hal yang tidak bisa dihindari oleh suatu negara yang tingkat fertilitasnya tinggi. Banyak faktor yang mendorong pertumbuhan penduduk suatu daerah atau negara, salah satunya adalah tingkat upah. Misalnya, tingkat upah yang berlaku lebih tinggi daripada tingkat upah subsistensi, yaitu, tingkat upah yang hanya sekedar untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup.

Pada sektor pertanian, menuntut ketersediaan tenaga subsistensi dengan memerkerjakan seluruh anggota keluarga, terjadilah angka kelahiran tinggi akibat pernikahan di usia yang relatif muda. Dalam realitas geografis, ketimpangan upah antara pulau satu dengan pulau yang lain cukup signifikan terkait dengan biaya hidup. Ketika berbicara Pulau Jawa, tingkat upah mampu mengimbangi biaya hidup (inflasi barang kebutuhan), coba bandingkan dengan daerah atau pulau lainnya di wilayah timur Indonesia. Harga barang dan jasa di luar Pulau Jawa kerap terbawa inflasi (kenaikan harga) yang cukup tinggi, karena mayoritas produksi barang dan jasa berasal dari Pulau Jawa yang kemudian disebarkan ke pulau atau daerah lain.

15

GAM, hingga Papua Merdeka. Pemberontakan tersebut merupakan buah dari ketimpangan kesejahteraan. Hal inilah yang mendorong rezim Orde Baru berusaha membuat kebijakan yang ideal guna pemerataan penduduk. Kebijakan pemerataan penduduk ketika era Baru dimulai dimana pemerintah melakukan revolusi hijau, yaitu dengan menciptakan lahan pertanian baru di luar Pulau Jawa. Kebijakan ini mendorong terciptanya swasembada pangan dan juga mendorong transmigrasi penduduk dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.

Pemikiran rezim Orde Baru untuk mengontrol pertumbuhan penduduk sejalan dengan pemikiran Malthus. Pertumbuhan penduduk, apabila tidak diadakan pembatasan, maka manusia mengalami kekurangan bahan makanan (Malthus dalam Mantra, 2013: 51). Pertumbuhan penduduk memiliki korelasi positif terhadap kebutuhan hidup masyarakatnya, mulai dari sandang, pangan, dan papan. Hal ini yang menjadi tantangan bagi pemerintah untuk mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Jika tingkat pertumbuhan penduduk tidak sejalan dengan ketersedian sumber daya, maka pertumbuhan penduduk menjadi “bom waktu” yang menimbulkan ketimpangan kesejahteraan. Pemerintah beberapa negara, termasuk Indonesia, berusaha untuk melakukan pembatasan terhadap pertumbuhan penduduk. Salah satu langkahnya dengan menekan angka kelahiran melalui program keluarga berencana (KB). Kebijakan ini sejalan dengan pemikiran

Malthus untuk mengatasi “jebakan” pertumbuhan penduduk

16

Seiring dengan desentralisasi dan otonomi daerah, maka program KB tergantung dari keputusan kepala daerah.

Revolusi hijau dipandang sebagai sebuah paradigma berbeda yang mengritik pemikiran Malthus tentang keterbatasan pangan sebagai dampak dari pertumbuhan penduduk. Revolusi hijau merupakan langkah mencari bibit unggul dan menciptakan lahan-lahan pertanian yang produktif guna menjawab tantangan dari pertumbuhan penduduk. Dalam implementasinya, Indonesia di era Orde Baru mampu swasembada pangan, tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama. Pada kenyataannya revolusi hijau hanya kebijakan instan dalam meningkatkan (swasembada) pertanian, karena kenyataannya hingga saat ini Indonesia sulit mencapainya lagi. Revolusi hijau justru menggeser tatanan sosial masyarakat akibat penggunaan bahan kimiawi industri pertanian, akibatnya peran petani semakin termarjinalkan oleh teknologi-teknologi pertanian.

Revolusi hijau menciptakan “ketergantungan” sektor

17

dijadikan lahan-lahan ekonomis seperti villa-villa, perumahan, dan pabrik-pabrik. Data terbaru rata-rata per tahun, sawah yang dicetak pemerintah hanya 40 ribu hektar. Sementara konversi lahan secara nasional mencapai 100 ribu hektar (Suswono, 2014). Permasalahan kemiskinan di sektor pertanian bukan terjadi dalam beberapa dasawarsa kebelakang, tetapi lebih jauh ketika zaman kolonial. Hal ini dikemukakan oleh antropolog Baliologi, yaitu Boeke maupun Geertz, bahwa kelesuan dan ketidak mampuan untuk merubah gempuran modernitas bukan merupakan ciri bawaan mental ketimuran (oriental mentality), melainkan diakibatkan dari intrusi sistem ekonomi kolonial ke dalam komunitas petani yang sebelumnya berada dalam keseimbangan sosial (Samodro, 2006: 146).

Kesejahteraan menjadi outcome kebijakan di Indonesia, tetapi kebijakan khususnya kependudukan hanya bersifat normatif. Kebijakan kependudukan harus berada pada tatanan hulu-hilir,

artinya harus saling berkaitan atau tersinergi antar kebijakan. Sesuai dengan proyeksi pertumbuhan penduduk, banyak hal-hal yang harus dipenuhi dalam menghadapi tantangan tersebut. Selain itu, pemerintah harus mampu mengembalikan program KB menjadi program andalan dan harus tersinergi kepada seluruh daerah di Indonesia. Pembagian fungsi kepada daerah (otonomi daerah) seharusnya mampu memberi ruang yang besar bagi kepala-kepala daerah untuk mengatur jumlah penduduk. Karena, jumlah penduduk berpengaruh terhadap kemampuan daerah memenuhi kebutuhannya. Faktanya, data angka kemiskinan bukan menjadi “aib” bagi daerah, tetapi menjadi potensi untuk memperoleh Dana Alokasi Khusus (BLT atau Raskin) dan juga bantuan (subsidi) dari pemerintah terkait kenaikan harga bahan bakar minyak.

18

Dalam perspektif ekonomi yang terkait dengan kesejahteraan, pemerataan kualitas hidup merupakan hasil akhir dari proses pembangunan, khususnya pada pembangunan ekonomi (Pramusinto dan Purwanto, 2009: 395). Maka, guna menciptakan kesejahteraan masyarakatnya, banyak negara-negara berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Salah satu langkahnya melalui fungsi distribusi oleh pemerintah dengan pajak sebagai instrumennya. Tetapi yang menarik dalam implementasinya, pajak hanya berfokus pada fungsi budgeter dan regulerend (Burton, 2014: 55). Pajak seharusnya mampu mengurangi ketimpangan

Refleksi Awal

Program pengentasan kemiskinan dan sistem perpajakan juga dianggap sebagai aspek dari welfare state. Alasan dimasukkannya perpajakkan ke dalam kategori sifat

welfare state adalah, jika penarikan pajak bersifat progresif dan dananya digunakan untuk mencapai distribusi pendapatan yang lebih besar dan bukan hanya sekedar untuk meningkatkan pendapatan negara. Disamping itu, dana pajak tersebut juga digunakan untuk membiayai pembayaran asuransi sosial dan manfaat-manfaat lainnya yang belum dicakup oleh pembayaran premi asuransi sosial.

Konsep negara kesejahteraan telah lama diimpikan yang kemudian digagas oleh para pendiri bangsa ini. Konsep tersebut tersirat dalam Pancasila dan UUD 1945. Tetapi dalam perjalanannya, negara kesejahteraan hanya sebatas konsep yang cenderung menyimpang dari segi kebijakan. Pajak yang

seharusnya mampu menciptakan dan mengurangi

ketimpangan, justru semakin memperlebar ketimpangan antar masyarakat dan daerah. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan rendahnya kualitas kinerja birokrasi mengelola dan memungut pajak.

19

ekonomi di Indonesia, dengan cara masyarakat kaya memberikan sebagian kekayaannya kepada masyarakat miskin melalui pajak. Kemiskinan dan kesejahteraan bukanlah takdir dimana harus selalu berserah kepada Tuhan, berupaya agar dapat mengentaskan kemiskinan, dan menciptakan kesejahteraan, tetapi disini harus ada peran pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pajak secara langsung berkontribusi terhadap pembangunan suatu negara hingga pemerintahan dibawahnya. Maka, setiap masyarakat yang telah bekerja diwajibkan untuk membayar pajak, bahkan ada sanksi bagi mereka yang tidak membayar pajak. Kepatuhan membayar pajak menjadi suatu problematika, karena hal ini ibarat konstelasi dalam etika sosial, hingga etika dan moral pribadi, atau wajib pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dimana terkadang masyarakat merasa ketakutan membeberkan penghasilannya. Banyak atau bahkan mayoritas pembayar pajak tidak mengetahui pajak yang mereka bayarkan untuk kepentingan siapa. Mereka hanya melihat penyimpangan pajak atau korupsi terus terjadi. Terungkapnya mafia perpajakan melalui kasus Gayus Tambunan yang notabene seorang pegawai pajak menjadi trigger (pencetus) dalam etika sosial masyarakat.

Pola hubungan perpajakan antara pemerintah pusat dan daerah dengan masyarakat adalah trust. Jika pemerintah transparan dan akuntabel terhadap pajak yang masyarakat bayarkan, maka masyarakat tetap patuh dalam membayar pajak. Pajak memang berbeda dengan retribusi, karena pajak tidak mendapatkan prestasi (balas jasa) langsung kepada wajib pajak.

20

ketimpangan dan memberikan kesejahteraan. Salah satu pendekatan untuk menilai atau mengukur kesejahteraan, yaitu dengan indeks kebahagiaan. Kebahagiaan menggambarkan indikator kesejahteraan subjektif yang digunakan untuk melengkapi indikator objektif (BPS, 2015). Sehingga nantinya, kajian tersebut menjadi dasar dalam perumusan kebijakan untuk mengatasi problematika yang berkaitan dengan indeks kebahagian.

21

Refleksi

Beberapa temuan menarik yang dihasilkan dari indeks kebahagiaan Bali 2014 berdasarkan karakteristik demografi dan ekonomi sebagai berikut:

a) Indeks kebahagian penduduk di perkotaan relatif lebih tinggi dibandingkan di perdesaan (70,57 banding 65,05).

b) Penduduk berstatus belum menikah (tidak/belum berkeluarga) dan cerai hidup lebih tinggi indeks kebahagiaannya, dibanding yang sudah menikah atau cerai mati (ditinggal meninggal oleh pasangannya), yakni masing-masing 70,75 dan 69,52.

c) Penduduk umur dibawah 40 tahun memiliki indeks kebahagiaan tertinggi, yaitu di atas 69. Sementara, penduduk lansia (kelompok umur 64 tahun keatas) mempunyai indeks kebahagiaan paling rendah (63,61).

d) Ada kecenderungan dengan makin sedikit anggota rumah tangga, maka indeks kebahagiaan semakin tinggi. Hal ini terlihat ketika rumah tangga yang hanya terdiri dari 1 orang, indeks kebahagiannya paling tinggi 69,54, sedangkan rumah tangga yang terdiri dari 7 orang hanya memiliki indeks kebahagiaan 67,82. Namun, untuk rumah tangga yang beranggotakan 2-6 orang memiliki indeks kebahagiaan yang tidak terlalu berbeda.

e) Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin tinggi pula indeks kebahagiaan. Penduduk yang tidak/belum pernah sekolah mempunyai indeks kebahagiaan paling rendah (60,04), sementara indeks kebahagiaan tertinggi pada penduduk dengan tingkat pendidikan S2 atau S3 (79,54). f) Semakin tinggi rata-rata pendapatan rumah tangga, semakin

22

Arah menuju perbaikan kesejahteraan masyarakat, telah lama diimplementasikan melalui suatu kebijakan atau program. Mulai dari masa Orde Lama hingga saat ini, dinamika kebijakan dalam menciptakan kesejahteraan mengalami pasang-surut. Hal ini berkaitan dengan sistem politik masing-masing rezim pemerintahan yang berimplikasi dengan bentuk atau model kebijakan yang diberikan. Ketika pendulum pemerintahan berubah dari sentralisasi menuju desentralisasi, maka beban kerja bersama adalah mewujudkan kesejahteraan antara pemerintah pusat dan daerah. Perubahan juga berkaitan dengan kebijakan, yaitu diharapkan pemerintah daerah lebih responsif dalam menghadapi masalah dan tantangan di daerahnya. Kemudian, pemberian kewenangan (desentralisasi fungsi) kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Selanjutnya, diikuti pemberian sumber-sumber penerimaan (desentralisasi fiskal), maka daerah tersebut menjadi daerah otonom (otonomi daerah). Dalam dinamika hingga saat ini, angka kemiskin cenderung bergerak naik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ada yang salah atau menyimpang dalam pelaksanaan otonomi daerah, ketika kesejahteraan masyarakat tak lagi menjadi orientasi utama yang pada akhirnya mampu dikalahkan oleh kepentingan dan kekuasaan elit-elit lokal.

A.Usia Produktif (Peluang dan Tantangan)

23

Dalam proyeksi penduduk, tingginya persentase angkatan kerja tidak menjamin kualitas mereka. Angkatan kerja sangat rentan untuk menjadi pengangguran ketika pemerintah tidak menjamin atau menciptakan lapangan kerja baru.

Memahami penggangguran harus memakai berbagai macam sudut pandang atau perspektif, karena banyak faktor yang memengaruhi penggangguran. Karena itu, untuk mengkaji tentang pengangguran, khususnya Indonesia, harus menggunakan berbagai sudut pandang. Misalnya, seorang nelayan yang tidak melaut karena faktor cuaca yang buruk, hal ini bisa dikategorikan sebagai penganggur. Menurut pendapat Mantra, peristiwa tersebut dikategorikan sebagai penganggur musiman, yaitu penganggur yang terjadi karena pengaruh musim (Mantra, 2013: 233). Selain itu, penganggur terjadi karena sulit menemukan pekerjaan yang cocok atau juga persaingan dalam mencari kerja (friksional). Sedangkan penggangur struktural adalah penganggur yang dipengaruhi oleh perubahan sosial, ekonomi, dan politik.

24

Diagram 3.1.

Angkatan kerja, pengangguran, tingkat pengangguran di Indonesia 2009-2013

Sumber: BPS, 2013

25

diperlukan 10 persen pertumbuhan ekonomi. Peran pemerintah harus kuat berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, karena jangan

sampai pembangun ekonomi bersifat “semu”, yaitu pembangunan

yang hanya berdampak kepada mereka yang memilki kapital atau

modal. Pembangunan ekonomi harus berdampak pada

pembangunan secara berkesinambungan dan kesejahteraan masyararakat secara khusus.

Dalam konsep pembangunan, salah satu paradigmanya adalah globalisasi. Ciri utama dari globalisasi adalah menciptakan pasar bebas, hal ini juga secara langsung dialami oleh Indonesia. Peran ideal suatu negara atau pemerintah dalam menyikapi permasalahan tersebut dalam konteks administrasi negara (public administration) terdapat paradigma governance, yaitu dengan konsep good governance. Menurut Haris dan kawan-kawan (2007: 55), governance berarti penggunaan atau pelaksanaan, yakni penggunaan kewenangan politik, ekonomi, dan administratif untuk mengelola masalah-masalah nasional pada semua tingkatan. Paradigma governance menjadi jawaban atau tuntutan terhadap perubahan pembangunan secara global. Konsep good governance

26

Konsep good governance sangat ideal, tetapi bagaimana implementasinya di Indonesia? Dinamika pembangunan melalui pendekatan good governance lebih cenderung menimbulkan ketimpangan. Kebijakan atau program yang dibuat cenderung

mengikuti ‘permintaan’ pasar. Misalnya kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang mengikuti harga minyak dunia, dan kenaikan harga pangan yang didominasi oleh kepentingan pasar (swasta). Konsep pembangunan, kebijakan, dan pelayanan melalui pendekatan good governance berdampak signifikan terhadap masyarakat secara luas jika dilaksanakan dengan keseimbangan peran. Hal tersebut juga harus mengikuti konstitusi yang ada, yaitu sistem ekonomi sosialis, atau lebih dikenal dengan sistem Ekonomi Pancasila.

27

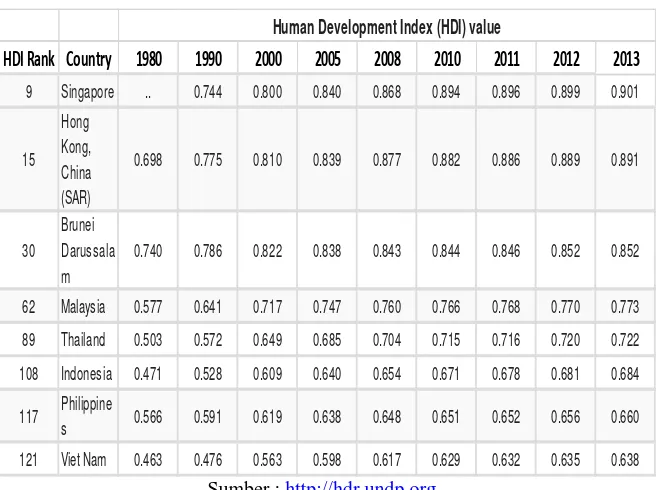

perbandingan indeks pembangunan manusia Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.

Human Developement Index Dunia

HDI Rank Country 1980 1990 2000 2005 2008 2010 2011 2012 2013

9 Singapore .. 0.744 0.800 0.840 0.868 0.894 0.896 0.899 0.901

15 Hong Kong, China (SAR)

0.698 0.775 0.810 0.839 0.877 0.882 0.886 0.889 0.891

30 Brunei Darussala m

0.740 0.786 0.822 0.838 0.843 0.844 0.846 0.852 0.852

62 Malaysia 0.577 0.641 0.717 0.747 0.760 0.766 0.768 0.770 0.773

89 Thailand 0.503 0.572 0.649 0.685 0.704 0.715 0.716 0.720 0.722

108 Indonesia 0.471 0.528 0.609 0.640 0.654 0.671 0.678 0.681 0.684

117 Philippine

s 0.566 0.591 0.619 0.638 0.648 0.651 0.652 0.656 0.660 121 Viet Nam 0.463 0.476 0.563 0.598 0.617 0.629 0.632 0.635 0.638

Human Development Index (HDI) value

Sumber : http://hdr.undp.org

28

yang ada akan menjadi tidak bermakna ketika ketersediaan lapangan pekerjaan tidak mampu menjaring mereka, dan juga pelayanan kesehatan tidak mampu untuk menghasilkan manusia yang berkualitas dari segi jasmani. Hal ini harus dijawab oleh negara melalui kebijakan yang berkesinambungan, artinya kebijakan harus menjawab pemasalahan pada hulu hingga hilir. Karena selama ini kebijakan pemerintah hanya berbicara ditingkat hilir, belum lagi dinamika berbagai kebijakan sangat berkaitan dengan paradigma pemimpin bangsa ini. Bangsa ini tidak lagi memiliki pedoman pembangunan atau dahulu dikenal dengan Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

29

sehingga secara langsung akan berkontribusi kepada kesejahteraan masyarakat.

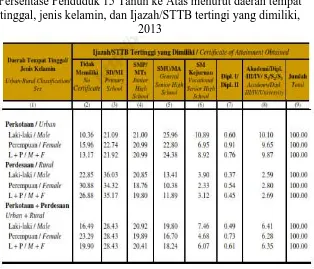

B.Dinamika Kualitas Pendidikan

Permasalahan pendidikan di Indonesia terjadi karena adanya perbedaan pemahaman atau orientasi tentang output dari pendidikan, yaitu hanya berbicara pada menyelesaikan pendidikan. Hal ini dipertegas oleh pendapat Mardiasmo (2004: 86), bahwa perguruan tinggi harus melakukan orientasi dari orientasi pendidikan untuk pendidikan (education for education) menjadi pendidikan untuk masyarakat daerah (education for society).

30

Pendidikan menjadi dasar dan juga pedoman dalam pembangunan manusia, hal ini banyak terjadi di negara-negara lain.

Refleksi

Efek Sputnik terjadi pada Akhir 1957, Rusia meluncurkan pesawat Sputnik. Amerika Serikat (AS) terkejut dan merasa ketinggalan zaman. Politisi AS serta-merta menuding pendidikan sebagai biang keladi ketertinggalan bangsa AS dari Rusia. Presiden John F. Kennedy menanggapi serius "rendahnya mutu" pendidikan AS saat itu dan mencanangkan program peningkatan mutu pendidikan. Hasilnya? Tahun 1969, Neil Amstrong mendaratkan Apollo di bulan.

Perubahan terhadap kualitas pendidikan khususnya di Indonesia telah lama digagas oleh para pendiri bangsa. Bahkan pada era presiden Soeharto, negara seperti Singapura dan Malaysia belajar dari Indonesia berkaitan dengan pendidikan. Tetapi aneh anehnya justru pendidikan negara mereka jauh lebih baik dibanding Indonesia pada saat ini. Kualitas atau mutu pendidikan di Indonesia cukup rendah, kondisi ini merupakan salah satu dampak dari kemiskinan struktural. Kemiskinan akibat penyalahgunaan kewenangan oknum elit-elit pemerintahan yang mengakibatkan ketimpangan pendidikan terjadi di berbagai daerah. Kondisi ini ditambah dengan

liberalisasi pendidikan dengan sekolah berlabel “international”,

akhirnya mereka yang hidup dengan keterbatasan ekonomi hanya menjadikan pendidikan dengan kualitas yang baik menjadi sebuah impian semu yang sulit untuk mereka dapatkan. Sebuah kelalaian pemerintah Indonesia yang dengan berani terlibat menjadi bagian dalam MEA (Masyarakat Ekonomi Asean). Apakah bangsa ini siap menghadapi tantangan atau bersaing dengan generasi muda negara ASEAN yang rata-rata dihasilkan melalui kualitas pendidikan yang baik? Jawaban terkait permasalahan tersebut mungkin muncul seperti efek

31

Seperti di Jepang ketika terpuruk akibat kekalahan dalam perang dunia II. Jepang mulai membangun kembali bangsanya melalui pendidikan yang tentunya berkualitas. Bangsa Indonesia pun berupaya menjadikan pendidikan sebagai dasar pembangunan, salah satu langkahnya memberikan alokasi sebesar 20 persen dari APBN untuk bidang pendidikan. Peraturan tersebut baru diberlakukan kurang lebih 10 tahun, sehingga dampaknya belum terlalu dirasakan ketika berbicara tentang kualitas pelayanan pendidikan, maupun outcome dari sebuah lembaga pendidikan. Pemerintah selama ini hanya berfokus pada hasil ujian nasional dalam proses pendidikan yang berlangsung selama 3 sampai 6 tahun. Akibatnya, di tengah ketimpangan pelayanan dan fasilitas pendidikan, para generasi muda dihadapkan pada standar kualitas yang sama, yaitu melalui ujian nasional. Fakta yang lain yaitu terjadi fenomena menarik ketika sekolah beserta staf dan guru berusaha ‘meluluskan’ siswa-siswinya apapun caranya. Hal ini terjadi dikarenakan posisi institusi pendidikan berada di tengah persaingan (liberalisasi pendidikan), yang berarti jika sebuah sekolah terdapat siswa yang gagal dalam ujian akhir dan dinyatakan tidak lulus, maka akan menjadi stigma buruk dan sekolah tersebut akan gagal menjadi sekolah ‘favorit’ atau sekolah unggulan. Akhirnya pendidikan hanya berbicara tentang persaingan dalam meluluskan siswa, ini menjadi indikasi liberalisasi itu sendiri. Menurut Collins (dalam Umar, 2014) bahwa pola-pola ‘liberalisasi’ sangat khas, yakni menjadikan institusi pendidikan otonom untuk menanamkan logika kompetisi dan mereduksi peran negara dalam pembiayaan pendidikan.

32

1. Angkatan kerja yang berlimpah harus berkualitas dari sisi kesehatan, pendidikan, maupun kompetensi profesional. 2. Pengendalian kelahiran dengan digiatkannya program KB

agar angka kelahiran total makin menurun sehingga memberi kesempatan perempuan bekerja.

3. Gerakan wajib belajar 12 tahun bagi penduduk. 4. Kebijakan pembangunan sektor riil.

5. Upaya penyediaan lapangan kerja yang memadai.

6. Kebijakan perlu diselaraskan dengan memerhatikan dinamika kependudukan, sosial dan ekonomi agar pemanfaatan bonus demografi dapat semakin optimal.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa prediksi atau perkiraan terkait terjadinya bonus demografi tidak tercapai, bahkan menjadi masalah ketika pemerintah tidak mampu membuat kebijakan yang saling berkesinambungan. Kebijakan yang dimaksud tentunya berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, dan kebijakan penunjang dalam pelaksanaannya.

33

Tabel 3.3.

Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut daerah tempat tinggal, jenis kelamin, dan Ijazah/STTB tertingi yang dimiliki,

2013

Sumber: BPS, 2015

3.2. Kebijakan Jaminan Kesehatan

34

dengan memiliki tingkat kesehatan dan gizi yang cukup, diharapkan individu bisa produktif dan memiliki penghasilan yang cukup, kalaupun sakit tidak perlu kesulitan untuk mengobatinya, karena tersedianya fasilitas kesehatan yang terjangkau. Sehingga perlu dibutuhkan pelayanan dan fasilitas kesehatan yang baik, dan tentunya merata antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Menciptakan pemerataan dalam kesehatan menjadi tanggung jawab pemerintah, karena hal ini berkaitan dengan kegagalan pasar dalam menyediakan barang-barang publik (kesehatan) dan salah satu langkahnya melalui memberikan subsidi (atau menarik pajak) (Pramusinto dan Purwanto, 2009: 357). Ketika tata kelola pemerintahan (good governance) mengakibatkan atau menuntut terjadi less governance, perlu ada instrumen untuk mengaturnya berkaitan dengan ketimpangan pelayanan publik. Instrumen tersebut adalah pajak, melalui pajak maka kesejahteraan masyarakat menjadi tujuannya. Melalui pajak, pemerintah memberikan subsidi atau jaminan kesehatan bagi mereka sesuai dengan tingkat kemampuan atau penghasilan. Jika semua diserahkan ke swasta, maka pelayanan publik cenderung berbicara tentang profit (untung), sehingga ketimpangan pelayanan banyak terjadi.

35

seluruh Indonesia. Berkaitan dengan masalah tersebut, maka pemerintah Indonesia menciptakan program jaminan kesehatan. Program jaminan kesehatan ketika era otonomi daerah dibagi menjadi dua program yaitu jamkesmas dan jamkesda. Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) merupakan perubahan dari sistem Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (Askeskin) yang dikelola oleh BUMN, yaitu PT. Askes (Dwicaksono, dkk., 2012). Perubahan tersebut didasarkan pada UU Nomor 40 Tahun 2004 guna menciptakan perlindungan kesehatan kepada seluruh warga negara. Sedangkan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) merupakan dampak dari desentralisasi dan otonomi daerah. Jadi, setiap daerah diberi kesempatan menciptakan jaminan kesehatan yang disesuaikan dengan APBD.

Salah satu program jaminan kesehatan daerah yang ada di Bali adalah Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM). Program ini ditujukan bagi masyarakat Bali yang belum mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah pusat. Sebagai salah satu provinsi dengan pendapatan asli daerah yang besar, Bali diharapkan mampu mengatasi permasalahan fundamental seperti kesehatan dan pendidikan. Berkaitan dengan permasalahan kesehatan, program JKBM mencoba menjawab tantangan yang ada melalui fasilitas pelayanan yang diberikan. Adapun fasilitas pelayanan dalam program JKBM dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2010, meliputi:

a. Rawat jalan tingkat pertama di puskesmas dan jejaringnya. b. Rawat inap tingkat pertama di puskesmas perawatan. c. Rawat jalan tingkat lanjut di Rumah Sakit.

d. Rawat inap tingkat lanjut di Rumah Sakit jejaring dengan fasilitas kelas III.

36

f. Kacamata dengan lensa koreksi minimal +1/-1 dengan nilai maksimal Rp.200.000,- berdasarkan ketentuan dan resep dokter mata Rumah Sakit jejaring.

g. Intra ocular Lens (IOL) diberikan penggantian sesuai resep dari dokter spesialis mata dengan nilai maksimal Rp. 300.000,- untuk operasi katarak dengan metode SICS, untuk operasi katarak dengan metode Phaeco maksimal Rp.1.000.000,- dan Bola mata palsu maksimal Rp.400.000,-.

h. Pelayanan penunjang diagnostik canggih. Pelayanan ini diberikan hanya pada kasus-kasus life-saving dan kebutuhan penegakan diagnosa yang sangat diperlukan melalui pengkajian dan pengendalian oleh Komite medik, dan

i. Terapi Hemodialisa diberikan maksimal sebanyak 6 kali untuk kasus baru.

37

bertujuan agar pemerintah mampu mengontrol pelayanan kesehatan dan dapat terintegrasi dengan baik.

38

Program sosial seperti kesehatan, secara umum memengaruhi pembangunan manusia, dan konsekuensinya peningkatan pengeluaran pemerintah dalam program tersebut diharapkan menghasilkan indikator sosial yang lebih baik (Balldacci dalam Pramusinto dan Purwanto, 2009: 373). Dalam mencapai angkatan kerja yang produktif, dibutuhkan peningkatan kualitas kesehatan. Kualitas kesehatan khususnya di Indonesia,

Studi Kasus

Dalam pelaksanaan BPJS, direktur utama BPJS Kesehatan (Fahmi Idris) mengakui masih ada banyak permasalahan yang mewarnai program BPJS Kesehatan selama 2014. Oleh sebab itu, untuk kedepannya BPJS Kesehatan akan memperbaiki pelaksanaan program BPJS Kesehatan. Pelaksanaan BPJS Kesehatan harus lebih baik, sebab peserta BPJS Kesehatan terus meningkat. Begitu pula mitra BPJS Kesehatan seperti rumah sakit, klinik dan dokter.

Pelayanan BPJS Kesehatan, khususnya terhadap masyarakat miskin penerima bantuan iuran (PBI) yang pengobatannya ditanggung APBN belum memuaskan. Koordinator Advokasi BPJS (Watch Timboel Siregar) mengungkapkan bahwa buruknya pelayanan ini bisa dilihat dari sikap rumah sakit yang masih mencari alasan untuk tidak melayani warga miskin penerima bantuan iuran.

Menurut Timboel, alasan rumah sakit bermacam- macam. Namun umumnya beralasan kamar pasien sedang penuh. Padahal ketika dicek banyak kamar kosong. "Ini seperti terjadi di Cengkareng dan banyak kasus lainnya," kata Timboel

Sumber :

39

menjadi masalah yang tidak kunjung selesai, salah satunya ketimpangan kesehatan yang sangat dirasakan di Indonesia. Berbicara tentang kesehatan maka ada dua faktor dominan, yaitu pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan.

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, merupakan bentuk sinergitas jaminan kepada masyarakat melalui pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Sebenarnya seperti yang dijelaskan sebelumnya, masing-masing daerah telah melaksanakan jaminan kesehatannya (desentralisasi kesehatan), tetapi pemerintah merasa belum terjaminannya kesehatan selama ini. Melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, pemerintah menciptakan kesejahteran dan berusaha menghapus ketimpangan, terutama pada kesehatan. Pada pelaksanaannya, BPJS Kesehatan menargetkan semua penduduk Indonesia yang berjumlah 257,5 juta jiwa paling lambat pada tanggal 1 Januari 2019 (BPJS, 2014) telah mendapatkan jaminan kesehatan. Menurut data per Juni 2014, tercatat jumlah masyarakat yang terdaftar sebagai peserta adalah 124.553.040 jiwa.

40

Diagram 3.2.

Angka kematian Bayi Berdasarkan Propinsi 2013

Sumber: BPS, 2013

41

kesejahteraan masyarakatnya. Daerah-daerah seperti DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Bali dan Riau, memiliki tingkat kematian bayi yang rendah. Dimana daerah tersebut penerimaannya (Pendapatan Asli Daerah dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam) termasuk tinggi.

42

bagi pemerintah daerah, dan perlunya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah.

3.3. Desentralisasi Fiskal (Mewujudkan Kesejahteraan di Daerah)

Desentralisasi tercipta untuk membangun political equality

di tingkat lokal atau menciptakan demokrasi di daerah. Karena selama ini, terkait kebijakan yang diciptakan oleh pemerintahan sentralistis tidak sesuai dengan keinginan daerah. Jadi, pengambilan keputusan langsung berada di daerah (power over decision making), sehingga mampu menciptakan pemerintahan yang responsif, akuntabel, efisien dan efektif. Sistem desentralisasi dimulai ketika munculnya UU No. 22 Tahun 1999, peraturan ini menegaskan fungsi-fungsi atau kewenangan baru yang dimiliki oleh daerah, sehingga memunculkan daerah-daerah yang otonom (otonomi daerah). Tetapi pandangan otonomi daerah dianggap hanya mengelola pemerintahan di daerah, atau hanya dianggap membagi kewenangan antara pusat dengan daerah saja. Perspektif keliru inilah yang coba kembali untuk diluruskan agar sejalan dengan prinsip otonomi daerah, yaitu, desentralisasi tidak dimaksudkan memberikan otonomi hanya kepada pemerintah daerah, tetapi lebih dari itu, harus memperkuat peran dan kedudukan warga masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat lokal (Prasojo dalam Halim, 2009: 146).

43

Orde Baru memang berhasil meredam problematika di daerah, tetapi nilai-nilai demokrasi, tranparansi dan akuntabilitas menjadi

sesuatu yang ‘tabu” untuk dilakukan pemerintah kepada

masyarakat. Ketika reformasi, nilai-nilai tersebut coba diterapkan melalui konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang mulai dirasakan pada tingkat provinsi, kemudian berkembang kepada kabupaten/kota. Dan bahkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014, otonomi sampai ke tingkat desa. Melalui perubahan pola kekuasaan dan kewenangan, maka dibutuhkan pola baru untuk mendukungnya, yaitu desentralisasi fiskal.

Pentingnya desentralisasi fiskal diperkuat oleh argumentasi Bahl dan Linn (dalam Kumorotomo, 2008: 6). Pertama, jika unsur-unsur belanja dan tingkat pajak ditentukan pada jenjang pemerintahan yang lebih dekat kepada masyarakat, maka layanan publik di daerah dapat diperbaiki, dan masyarakat akan lebih puas dengan layanan yang diberikan pemerintah. Kedua, pemerintah daerah yang lebih kuat menunjang pembangunan bangsa. Ketiga, keseluruhan mobilisasi sumber daya bertambah baik karena pemerintah daerah dapat lebih tanggap dan mudah menarik pajak dari sektor-sektor ekonomi yang tumbuh cepat jika dibandingkan dengan pemerintah pusat. Jadi, peran pemerintah daerah signifikan dalam menciptakan kesejahteraan dan mendukung kinerja pemerintah pusat.

44

subsidi (grants), bentuk subsidi ini dikenal dengan Dana Alokasi Umum (general grants), Dana Alokasi Khusus (Spesific grants) dan matching grants. Berkaitan dengan besarnya kewenangan bagi daerah dalam pembangunan masyarakat berbasis otonomi daerah, namun kurang lebih 15 tahun perjalanan otonomi daerah masih saja ada ketimpangan dalam pembangunan yang dirasakan di beberapa daerah. Karena kecenderungan subdisi atau transfer kepada daerah melalui Dana Alokasi Umum hanya dihabiskan untuk belanja rutin administrasi (pegawai, barang, dan perjalanan dinas) (Haryanto, 2014).

45

Selain itu, sumber lainnya dalam pendapatan desa, yaitu bersumber dari bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota paling sedikit 10 persen (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah. Kondisi ini menjadi bukti bahwa untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, tidak selamanya menjadi tugas dan perhatian pemerintah pusat, tetapi justru pemerintahan tingkat bawah yang lebih banyak menghadapi problematika di masyarakat. Tetapi tetap perlu pengawasan yang baik, karena

Studi Kasus

Menteri Keuangan (Bambang P.S. Brodjonegoro) merasa optimistis, implementasi dana desa akan kembali menjadi salah satu kisah sukses Indonesia dalam penyelenggaraan desentralisasi fiskal. Ia menambahkan, pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia sendiri hingga saat ini dinilai telah membuahkan kesuksesan.

“Kita harus pastikan bahwa dana desa ini adalah kisah

sukses, success story dari desentralisasi fiskal yang ada di Indonesia. Desentralisasi fiskal yang ada sudah banyak dianggap sebagai kisah sukses, karena banyak negara yang tidak berhasil

melakukan desentralisasi fiskal yang baik,” jelas Menkeu pada

Rapat Koordinasi Nasional Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Desa menjadi sasaran dalam tujuan negara menyejahterakan masyarakatnya, sebab potensi kemisikinan di perdesaan semakin tinggi akibat ketimpangan pembangunan. Desa diharapkan menjadi penggerak pembangunan melalui alokasi dana desa sebagai wujud desentralisasi fiskal.

46

dalam UU tersebut tidak dijelaskan sanksi terhadap penyimpangan terkait akuntabilitas dan transparansi anggaran desa.

Desentralisasi fiskal mendorong setiap daerah lebih responsif dalam menghadapi permasalahan di daerah. Pemerintah diharapkan lebih inovatif mengelola penerimaan yang ada, dan meningkatkan penerimaan, juga memenuhi kebutuhan di daerah. Hal ini seperti yang dijelaskan Musgrave (dalam Pratikno, 2009), berkaitan dengan posisi desentralisasi fiskal dalam fungsi pemerintahan, fungsi pertama berkaitan dengan fungsi stabilitas ekonomi. Dalam fungsi tersebut, berkaitan dengan stabilitas harga, menjaga pasar kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Fungsi yang kedua, yaitu fungsi distribusi, dalam hal ini peranan pemerintah dalam usaha redistribusi pendapatan dan pelayanan publik kepada masyarakat. Dan fungsi yang ketiga, yaitu fungsi alokasi, fungsi ini terkait dengan peranan pemerintah dalam intervensi langsung terhadap pasar untuk menjamin prinsip keadilan.

47

meningkatkan penerimaan daerah atau penerimaan asli daerah (PAD).

Pemerintah daerah diharapkan mampu menggali potensi penerimaan pajak daerah. Potensi yang dimaksud disini adalah potensi daerah yang sesuai dengan menopang penerimaan pajak daerah, serta pendapatan asli daerah. Salah satu daerah yang mampu mengelola potensi daerahnya adalah Kabupaten Badung. Sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Bali, Kabupaten Badung memiliki destinasi pariwisata yang menarik, mampu menciptakan pariwisata menjadi sektor unggulan, dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini terlihat dalam penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2014, Kabupaten Badung memperoleh sekitar 2,1 trilliun rupiah (BPS, 2014). Kondisi ini berkaitan dengan daerah pariwisata, karena pariwisata bersifat multiplier effect, maka pajak hotel dan restoran, pajak hiburan dan komponen lainnya dalam pajak daerah akan memberi kontribusi terhadap penerimaan daerah.

48

sektor pajak daerah dan pendapatan asli daerah (PAD) harus terus meningkat, sehingga mampu menciptakan kemandirian daerah.

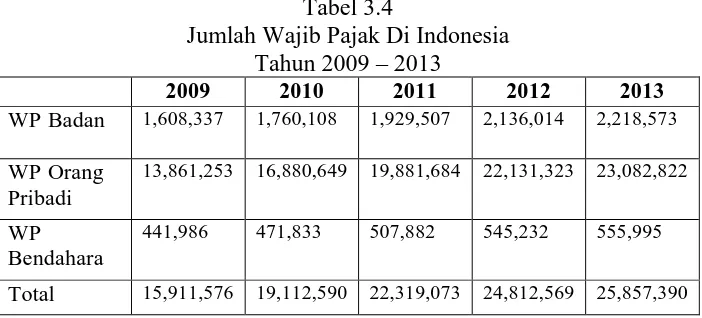

Pajak, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan antar masyarakat. Tetapi faktanya, realisasi penerimaan perpajakan, maupun penerimaan negara bukan pajak, sama-sama menunjukkan tren penurunan dalam tiga tahun terakhir (Suryowati, 2015). Hal ini bisa saja terjadi karena perpajakan dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi skandal korupsi yang melibatkan oknum pegawai direktorat jenderal pajak, baik di pusat dan daerah. Akibatnya ketidakpercayaan (un-trust) antara wajib pajak dan pemerintah semakin berkurang, rendahnya akuntabilitas dan transparansi pajak semakin membuat kepatuhan dalam membayar pajak semakin menurun. Persepsi masyarakat tentang kesadaran membayar pajak menurun. Padahal, dengan taat membayar pajak, maka jaminan kesejahteraan masyarakat meningkat. Sedangkan jumlah wajib pajak di Indonesia sampai tahun 2013 terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.4

Jumlah Wajib Pajak Di Indonesia Tahun 2009 – 2013

2009 2010 2011 2012 2013

WP Badan 1,608,337 1,760,108 1,929,507 2,136,014 2,218,573

WP Orang Pribadi

13,861,253 16,880,649 19,881,684 22,131,323 23,082,822

WP Bendahara

441,986 471,833 507,882 545,232 555,995

Total 15,911,576 19,112,590 22,319,073 24,812,569 25,857,390

49

Jumlah wajib pajak memang cenderung meningkat, tetapi dari total jumlah wajib pajak hanya 17 juta saja yang menyampaikan SPT pada tahun 2014 (Anggriani, 2014). Hal ini menjadi bukti bahwa rendahnya kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak berkaitan dengan permasalahan rendahnya akuntabilitas dan terjadinya korupsi. Kepercayaan masyarakat menjadi unsur penting dalam perpajakan, karena mereka jarang dijelaskan untuk apa mereka membayar pajak. Pemikiran masyarakat terbelenggu realita, bahwa pemerintah cenderung mengabaikan kepentingan publik, hal ini juga semakin diperburuk dengan munculnya kasus korupsi ditengah ketimpangan hukum.

A.Tax ratio sebagai indikator kesejahteraan?

Secara umum, dalam struktur penerimaan negara, pajak menjadi salah satu sumber penerimaan yang bersifat berkesinambungan. Artinya, pajak dipungut berdasarkan kemampuan dan penghasilan yang kemudian nantinya penerimaan pajak digunakan dalam roda penggerak pembangunan suatu bangsa. Sebagai contoh, penerimaan pajak untuk membangun fasilitas serta jaminan kebutuhan dasar, seperti kesehatan dan pendidikan, maka secara langsung maupun tidak langsung, output

50

Diagram 3.3.

Tax ratio di beberapa negara tahun 2013

Tax ratio memiliki dua fungsi. Pertama, tax ratio

menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pajak. Semakin tinggi penerimaan pajak negara, maka semain tinggi tax rationya. Kedua, tax ratio bisa dilihat sebagai ukuran beban pajak. Sehingga dalam mengukur tax ratio melalui rumus berikut:

Tax ratio =

GDP (Gross Domestic Product) merupakan total penghasilan semua orang di dalam suatu perekonomian. Dari rumusan tersebut, semakin tinggi tax ratio maka semakin besar pula penghasilan masyarakat yang masuk ke dalam penerimaan pajak.

Sedangkan untuk mengukur tax ratio di daerah, yaitu dengan membagi realisasi penerimaan pajak dengan Produk

51

Domestik Regional Bruto (PDRB). Oleh karena itu, terkait dengan rasio pajak, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan jumlah pendapatan potensial yang dapat dikenai pajak. PDRB juga menggambarkan kegiatan ekonomi masyarakat yang jika berkembang dengan baik, merupakan potensi yang baik bagi pengenaan pajak di wilayah tersebut (Wijito, 2012).

Provinsi Bali memiliki rasio pajak tertinggi, yaitu sebesar 5,3 persen (DJPK, 2014) jika dibandingkan dengan rata-rata agregat rasio pajak secara nasional yang hanya 1,9 persen. Prestasi ini memang sangat berkaitan dengan posisi Bali sebagai salah satu destinasi wisata dunia. Posisinya yang strategis berdampak pada perekonomian, karena sektor pariwisata bersifat multifier effect,

52

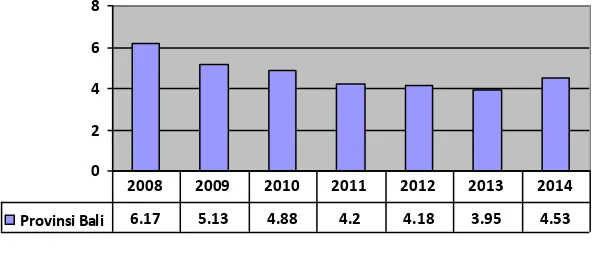

Tabel 3.5.

Prosentase Penduduk miskin Bali (tahun 2008-2014)

0 2 4 6 8

Provinsi Bali 6.17 5.13 4.88 4.2 4.18 3.95 4.53

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Sumber : BPS Provinsi Bali

Dari data tersebut terlihat bahwa kemiskinan di Provinsi Bali cenderung fluktuatif, tetapi pada tahun 2014 mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2013. Data tersebut menjadi salah satu indikasi bahwa fungsi distribusi dari pajak daerah belum belangsung dengan baik, salah satu faktor penyebabnya bisa saja karena permasalahan ketimpangan pembangunan antara Bali utara dengan Bali selatan.

53

pajak daerah berbeda dengan retribusi yang terdapat kontraprestasi langsung kepada pihak/orang yang membayar. Pajak lebih cenderung dipaksakan oleh pemerintah, tetapi akuntabiltas dan transparansi harus dibangun oleh pemerintah guna menciptakan kesadaran dan kepatuhan kepada masyarakat sebagai wajib pajak.

B. Pajak Daerah

Dalam dinamika otonomi daerah, peran pajak menjadi sangat signifikan dalam menunjang pelaksanan pelayanan dan kebijakan publik di daerah. Kemudian ketika penerapan desentralisasi fiskal telah sampai pada tingkat kabupaten/kota dan desa, segala tingkat pemerintahan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dari sektor keuangan dalam menjalankan pemerintahannya. Pajak daerah merupakan salah satu bentuk kewenangan yang diberikan kepada daerah oleh pemerintah pusat dalam meningkatkan penerimaan kemudian berkontibusi dalam pendapatan asli daerah (PAD).

Pajak daerah secara spesifik terdiri dalam empat hal yakni, (1) pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan pemerintahan dari daerah sendiri, (2) pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional, tetapi penetapan tarifnya oleh pemerintah daerah, (3) pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah, (4) pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepda, dibagi-hasilkan dengan/atau dibebani pungutan tambahan (opsen) oleh pemerintah daerah (Prakosa dalam Halim,

dkk., 2009: 266). Berkaitan dengan pengertian tersebut, pajak daerah telah mengalami perubahan dari UU Nomor 34 Tahun 2000 menjadi UU Nomor 28 Tahun 2009. Perubahan yang signifikan yaitu berubahnya sistem pemungutannya yang dahulu bersifat

54

pemerintah daerah diperbolehkan untuk memungut pajak diluar pajak yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Sedangkan dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 justru sebaliknya, hal ini boleh

dikatakan sebagai bentuk ‘kontrol’ pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Perubahan ini untuk mengantisipasi penyimpangan dari peraturan daerah terkait pajak yang tidak sesuai dengan kondisi sosial, serta ekonomi yang cenderung dipaksakan guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Walaupun tidak menjamin juga UU Nomor 28 Tahun 2009 mampu mengatasi permasalahan yang ada, karena semua tergantung dari pelaksana atau aparat pemerintahan.

55

berkaitan dengan pemberdayaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka pembiayaan daerah, yaitu dengan menyesuaikan basis pajak atau tarif pajak daerahnya (Haris, dkk., 2007: 217).

56

Studi Kasus

Ketimpangan dan ketidakadilan dalam pajak daerah memunculkan perubahan bahkan penghapusan yaitu pajak bumi dan bangunan. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan berencana menghapus pajak bumi dan bangunan (PBB). Ferry beranggapan bahwa PBB yang setiap tahunnya dipungut dari masyarakat merupakan sebuah tindakan yang tidak adil serta merugikan.

Ferry melanjutkan, menurutnya kurang pantas apabila bangunan-bangunan yang diperuntukkan menunjang masyarakat, seperti rumah sakit, sekolah, dan tempat tinggal dikenai pajak tersebut. Menurut Ferry, pajak tersebut lebih efektif bila hanya dikenakan kepada properti komersial.

“Menurut saya tidak adil kalau rumah sakit, sekolah, dan

tempat tinggal ada pajak bangunannya. Yang kita pajaki bangunan kalau dia menjadi tempat komersial, seperti rumah kosan, restoran, dan hotel. Kalau bangunan seperti itu wajar (dikenai

pajak) karena mereka memiliki pendapatan setiap tahunnya,”

lanjut Ferry.

Usulan Ferry ditanggapi positif Pengamat Ekonomi Aviliani. Menurut dia, usulan penghapusan PBB tersebut tentunya sangat menguntungkan masyarakat. Pasalnya, PBB terlalu memberatkan masyarakat, apalagi yang memiliki penghasilan rendah.

Hanya, lanjut Aviliani, kemungkinan besar usulan tersebut ditentang oleh pemerintah daerah (pemda). Penghapusan pajak tersebut membuat pemda kehilangan banyak pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari PBB.

Sumber:

57

Provinsi Bali sebagai daerah tujuan pariwisata nasional dan internasional, secara langsung memberi kontribusi signifikan pada pajak daerahnya. Tetapi hal ini mendorong masalah baru, yaitu urbanisasi penduduk, yang kemudian berdampak pada masalah perkotaan seperti kemacetan, permukiman dan kriminalitas. Maka salah satu kebijakan pemerintah Provinsi Bali dalam menekan masalah tersebut, terutama pada masalah kemacetan, adalah dengan menerapkan tarif pajak progresif kendaraan bermotor. Pajak progresif kendaraan bermotor merupakan penerapan tarif pajak kendaraan bermotor secara bertingkat sesuai dengan urutan kepemilikannya. Penerapan tarif pajak progresif pada Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

a. kepemilikan kendaraan pertama sebesar 1,5% (satu koma lima persen);

b. kepemilikan kendaraan kedua sebesar 2% (dua persen); c. kepemilikan kendaraan ketiga sebesar 2,5% (dua koma

lima persen);

d. kepemilikan kendaraan keempat sebesar 3% (tiga persen); dan

e. kepemilikan kendaraan kelima dan seterusnya sebesar 3,5% (tiga koma lima persen),

58

PENUTUP

Berdasarkan kajian dan pemikiran dari berbagai problematika yang ada, terutama berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dalam konteks di Indonesia, maka dalam mejuwudkan kesejahteraan masyarakat, perlu sinergitas dan kesinambungan yang terwujud menjadi suatu kebijakan serta program. Sinergitas dapat dipahami melalui perspektif hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yaitu melalui desentralisasi fiskal. Sedangkan untuk kesinambungan (sustainable), bisa melalui program atau kebijakan yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan didukung program-program lainnya, sehingga tidak hanya mengatasi masalah, tetapi juga memberdayakan masyarakat agar lebih sejahtera. Salah satu contohnya, yaitu melalui jaminan kesehatan nasional yang juga diikuti oleh pembangunan fasilitas kesehatan yang memadai oleh masing-masing daerah melalui anggaran daerah yang diperoleh melalui pajak. Oleh karena itu, hal-hal tersebut harus terwujud, bukan lagi hanya sebuah kebijakan atau program yang berubah seiring pergantian pemimpin. Argumen yang terbangun dalam tulisan ini memandang bahwa mewujudkan kesejahteraan butuh sebuah komitmen nyata dan juga peran serta masyarakat sebagai bentuk feed back. Ketimpangan adalah problematika yang sebenarnya terjadi karena bentuk penyimpangan dari sebuah kekuasaan dan kewenangan.

59

Soal latihan (review jurnal)

Carilah artikel jurnal yang berkaitan dengan tema penduduk dan indeks kebahagiaan, jaminan kesehatan, dan desentralisasi fiskal.

Jelaskan yang menarik dari jurnal tersebut! (review)

Link jurnal online sebagai berikut : 1. http://www.jurnal.lipi.go.id/

2. www.oxfordjournals.org/

3. http://www.sciencedirect.com/ 4. https://doaj.org/

CATATAN :

Setelah mempelajari Bab ini, mahasiswa akan mampu untuk memahami dan menjelaskan pentingnya pajak

dalam meningkatkan kesejahteraan, serta konsep

60

Pedoman Penilaian:

Pedoman penilaian di kelas yaitu: review jurnal serta hasil temuan saat pemagangan.

Pedoman penilaian di tempat magang (10 jam)

Pedoman Penilaian di kelas dan di tempat magang {+ 10 jam, 2 hari @ 5 jam dengan penilaian dari tim pendamping setiap harinya sesuai indikator dalam Lembar Penilaian Magang Mahasiswa}.

Tempat Magang, kantor:

1. Badan Pusat Statistik Provinsi Bali 2. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bali 3. KPP Denpasar Timur

Tim Pendamping:

1. Kepala BPS Provinsi Bali

2. Sub Bagian umum Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bali 3. Kepala Kanwil DJP /Sub Bagian umum KPP Denpasar

timur

Tim Dosen Pengajar:

1. I Putu Dharmanu Yudartha 2. Kepala BPS atau yang mewakili

3. Kepala Kanwil DJP atau yang mewakili

61

REFERENSI

Abdullah, Iswan. 2015. Ini Penyebab Layanan BPJS Kesehatan Carut-Marut. Kompas. http://finansial.bisnis.com/read/201 50226/215/406860/ini-penyebab-layanan-bpjs-kesehatan-Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jurnal Konstitusi Vol 9. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Amir, Hidayat. 2014. Potensi Pajak dan Kinerja Pemungutannya. Kementrian Keuangan Republik Indonesia. http://www. kemenkeu.go.id/sites/default/files/Pajak%20Potensi%20da n%20Pengumpulannya.pdf

BPS, 2010. Laju Pertumbuhan Penduduk 2010-2015

_________, Proyeksi Penduduk tahun 2010-2035

BPS, 2013, Angkatan kerja dan pengangguran di Indonesia tahun 2009-2013

BPS Provinsi Bali. 2015. Indeks Kebahagian Provinsi Bali. tahun 2014

Burton, Richard. 2014. Kajian Perpajakan dalam Konteks Kesehateraan dan Keadilan. Jakarta. Mitra Wacana Media. Darwin, Muhadjir.2012. Kesejahteraan Sosial dalam Perpektif

Pancasila. Diktat Perkuliahan. FISIPOL UGM

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Analisis APBD 2014

62

Dwicaksono, Adenantera. 2012. Jamkesmas dan Program

Jaminan Kesehatan Daerah. Bandung. Inisiatif.

http://internationalbudget.org/wpcontent/uploads/jamkesda _bahasa.pdf

Halim, Abdul. 2009. Problem Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat-Daerah: Peluang dan

Tantangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Daerah.

Yogyakarta. Sekolah Pasca Sarjana UGM.

Harris, Syamsuddin.Ed. 2007. Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah. Jakarta. LIPI Press.

Haryanto, Joko Tri. 2014. Audit Belanja dan Reformasi Anggaran

ke Daerah. Kemenkeu.

http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Audit%20da n%20reformasi%20anggaran%20ke%20daerah_0.pdf Kumorotomo, Wahyudi. 2008. Desentralisasi Fiskal: Politik

Perubahan Kebijakan 1974-2004. Prenada Media Group. Jakarta.

Kumorotomo, Wahyudi dan Widianingrum, Ambar. Ed. 2010.

Reformasi Aparatur Negara Ditinjau Kembali. Gava

Media. Yogyakarta.

Mantra, Ida Bagoes. 2013. Demografi Umum (cetakan ke XV. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Mardiasmo. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Andi Yogyakarta.

Jalal, Fasli. 2014. Program KB Jalan di Tempat. http://health.kompas.com/read/2014/06/12/1520380/Progra m.KB.Jalan.di.Tempat

63

Olsson, Gunilla, Angka Kematian Balita di Indonesia turun

http://www.antaranews.com/berita/465399/unicef-angka-kematian-Balita-di-indonesia-turun

Pramusinto, Agus dan Purwanto, Erwan Agus. 2009. Reformasi Birokrasi, Kepemiminan dan Pelayanan Publik: Kajian

Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia.

Yogyakarta. Gava Media

Puspayoga, A.A.G.2015. Menkop Target 5 Tahun Jumlah Wirausahawan Capai 2%. Kementrian Koperasi dan

Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.

http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content& view=article&id=1516:menkop-target-5-tahun-jumlah-

wirausahawan-capai-2&catid=54:bind-berita-kementerian&Itemid=98

Sudjatmiko, Budiman. 2010. Mengelola Negara Kesejahteraan. http://budimansudjatmiko.net/category/page/gagasan/93/M engelola-Negara-Kesejahteraan

Suryowati, Estu. 2015. Pengamat: Penerimaan Negara dalam Kondisi Bahaya. Kompas.

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/02/24/14392 4826/Pengamat.Penerimaan.Negara.dalam.Kondisi.Bahaya Suswono. 2014. Konversi Lahan Pertanian di Indonesia

Mencemaskan.

http://www.tempo.co/read/news/2014/06/11/173584243/Ko nversi-Lahan-Pertanian-di-Indonesia-Mencemaskan

64

Sukamdi, 2014. Tantangan Bonus Demografi: Perlunya Respon

Terhadap Persoalan Lansia dan Tenaga Kerja.

http://www.cpps.or.id/content/tantangan-bonus-demografi- perlunya-respon-terhadap-persoalan-lansia-dan-tenaga-kerja

Susetiawan, Prof. Dr. 2009. Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat : Sebuah KetidaKBerdayaan Para pihak

Melawan Kontruksi Neoliberalisme.

http://pspk.ugm.ac.id/artikel-terbaru/61-pembangunan-dan- kesejahteraan-masyarakat-sebuah-ketidaKBerdayaan-para-pihak-melawan-konstruksi-neoliberalisme.html

Tumakaka, Wahju. 2015. Pajak adalah keniscayaan negara

demokratis. Paparan yang disajikan dalam program

pemagangan mahasiswa FISIP Universitas Udayanan di kantor Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Bali.

UNDP. 2014. Human Development Index. http://hdr.undp.org/en Umar, Ahmad Rizky Mardhatillah.2014. Gerakan Mahasiswa dan

Politik Liberalisasi Pendidikan Pasca-2014

http://indoprogress.com/2014/01/gerakan-mahasiswa-dan-politik-liberalisasi-pendidikan-pasca-2014/

Wahyudi. Zaid M.2014. Dorong Perempuan Masuk Pasar Kerja

agar Bonus Demografi Tercapai. Kompas

http://print.kompas.com/baca/2015/04/27/Dorong-Perempuan-Masuk-Pasar-Kerja-agar-Bonus-Demo

Wijito, Listiyarko.2012. Hubungan Pajak Daerah dengan Tax

Ratio. BPPK. Departemen Keuangan.