Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Malang

Tahun Anggaran 2016

Dalam rangka pelaksanaan Penyusunan Dokumen Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK), untuk memenuhi salah satu persyaratan dan tugas yang diberikan kepada Konsultan selaku pelaksana, maka pada akhir pelaksanaan pekerjaan harus disusun dan diserahkan Laporan Akhir.

Laporan ini merupakan Laporan Akhir yang berisi Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Metode Kajian, Gambaran Umum, Analisis dan Kesimpulan serta Rekomendasi.

Kiranya Laporan Akhir yang disusun ini dapat memberikan gambaran kepada pihak pemberi pekerjaan sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan.

Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, kami juga membutuhkan saran dan masukan dari pihak-pihak terkait, khususnya masukan yang bersifat membangun yang dapat kami gunakan sebagai input untuk pengembangan dan perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata atas bantuan dan peran serta semua pihak terkait yang telah mendukung kelangsungan dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 2016 Tim Penyusun

Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2016 KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ... 1 1.2. Rumusan Masalah ... 4

1.3. Maksud dan Tujuan Kegiatan ... 5

1.4. Sasaran Kegiatan ... 6

1.5. Dasar Hukum ... 7

1.6. Lingkup Pelaksanaan Kegiatan ... 8

1.7. Manfaat Hasil Kegiatan... 9

1.8. Keluaran (output) ... 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Pengertian Indeks Pembangunan Manusia ... 11

2.2. Komponen Pembangunan Manusia ... 16

2.3. Pengukuran Pembangunan Manusia ... 18

2.4. Manfaat IndeksPembangunan Manusia ... 22

2.5. Pertumbuhan Ekonomi ... 23

2.6. Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi ... 29

BAB III METODE KAJIAN 3.1. Ruang Lingkup Studi ... 42

3.2. Jenis dan Sumber Data ... 43

3.3. Metode Pengumpulan Data ... 44

3.4. Metode Perhitungan IPM ... 44

3.5. Alur Analisis ... 50

BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH KAJIAN 4.1. Kondisi Fisik dan Letak Geografis Wilayah ... 53

4.2. Kondisi Perekonomian Kabupaten Malang ... 56

Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2016

BAB V ANALISIS IPM

5.1. Indikator Pendidikan ... 75

5.2. Indikator Kesehatan ... 86

5.3. Indikator Ketenagakerjaan ... 92

BAB VI SITUASI PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN MALANG 6.1. Situasi Kesehatan ... 100

6.2. Situasi Pendidikan ... 105

6.3. Situasi Perekonomian ... 113

6.4. Indeks Pembangunan Manusia ... 114

BAB VII PENUTUP 7.1. Kesimpulan ... 120

Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2016

Tabel 2.1 Kriteria Komponen Pembangunan Manusia ... 18

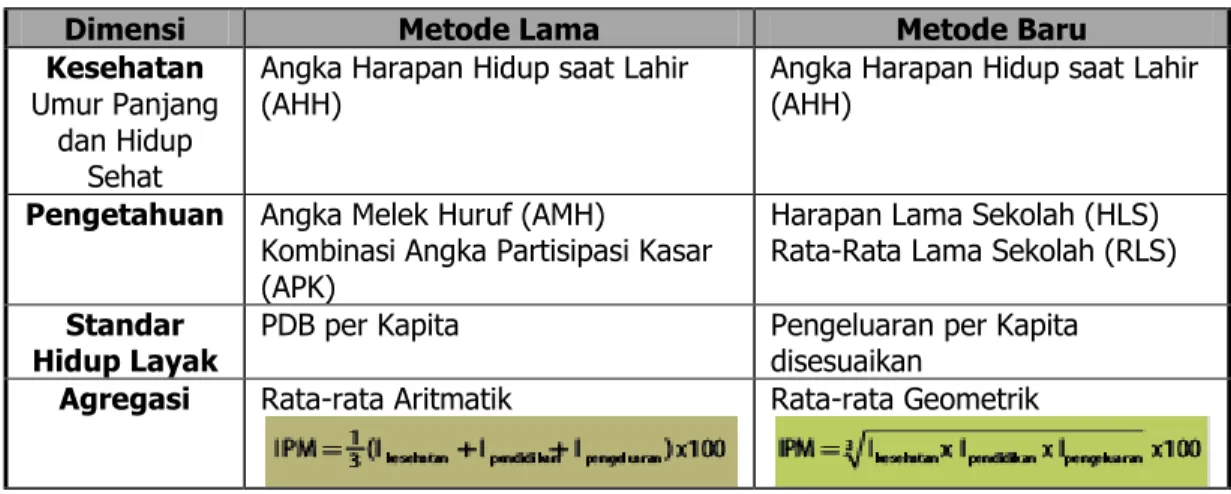

Tabel 3.1 Perbedaan Indikator Metode Lama dan Metode Baru UNDP ... 45

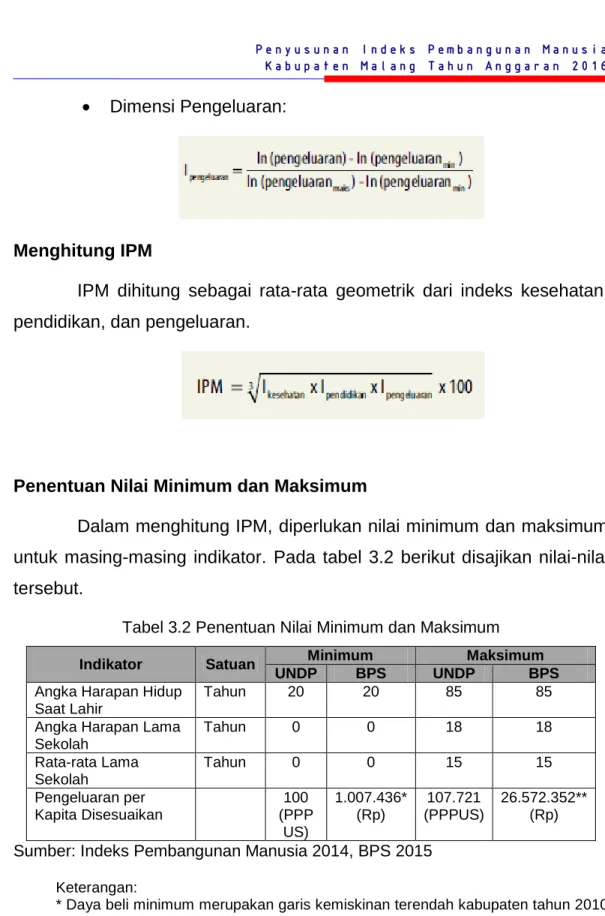

Tabel 3.2 Penentuan Nilai Minimum dan Maksimum ... 47

Tabel 4.1 Wilayah Administratif Kabupaten Malang ... 55

Tabel 4.2 Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha, ADHK 2010, Tahun 2013 – 2015 (dalam Rp. Juta) ... 58

Tabel 4.3 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Malang, Tahun 2013 – 2015 ... 60

Tabel 4.4 Kontribusi Sektor Ekonomi Terhadap PDRB Kabupaten Malang Tahun 2013 – 2015 (ADHK) 2010 (dalam persen) ... 63

Tabel 4.5 Struktur Ekonomi Kabupaten Malang Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010, Tahun 2013 – 2015 ... 65

Tabel 4.6 Penduduk Kabupaten Malang Tahun 2010 – 2014 ... 66

Tabel 4.7 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Malang, Tahun 2012, 2013 dan 2014 ... 67

Tabel 4.8 Jumlah Pencari Kerja Pada Kantor Tenaga Kerja Kabupaten Malang Tahun 2014 dan 2015 ... 69

Tabel 4.9 Jumlah Tenaga Kerja dan Bursa Tenaga Kerja di Kabupaten Malang Tahun 2013-2014 ... 70

Tabel 5.1 Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Kabupaten Malang dan Propinsi Jawa Timur Tahun 2010 – 2015 ... 79

Tabel 5.2 Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Umur 25 Tahun Ke atas di Kabupaten Malang dan Sekitarnya Tahun 2010-2015 ... 80

Tabel 5.3 APM Penduduk menurut Kelompok Umur di Kabupaten Malang dan Sekitarnya Tahun 2014-2015 ... 82

Tabel 5.4 Persentase APS Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Usia Sekolah di Jawa Timur, 2014 – 2015 Tahun 2013-2014 ... 83

Tabel 5.5 Persentase RLS=MYS Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Usia Sekolah di Jawa Timur 2010 – 2015 ... 86

Tabel 5.6 Persentase Angka Harapan Lama Sekolah (HLS=EYS) Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Usia Sekolah di Jawa Timur 2010 –

2015 ... 87

Tabel 5.7 Persentase Angka Kematian Bayi (AKB) Penduduk Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota, 2010 - 2015 ... 88

Tabel 5.8 Persentase Penolong Persalinan Bayi Penduduk Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota, 2010 - 2015 ... 89

Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2016

Tabel 5.9 Angka Harapan Hidup Kabupaten Malang dan Sekitarnya Tahun 2010-2015 (Tahun) ... 91 Tabel 5.10 Banyaknya Kelahiran Menurut Penolong Kelahiran di Kabupaten Malang Kabupaten Malang dan Sekitarnya Tahun 2010-2015 ... 92 Tabel 5.11 Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Malang dan Sekitarnya Tahun 2010-2015 (Persen) ... 93 Tabel 5.12 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Malang dan Sekitarnya 2011-2014 ... 95 Tabel 5.13 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Malang dan Sekitarnya 2011-2014 ... 97 Tabel 6.1 Jumlah Sarana Kesehatan, Bidan dan Perawat di Kabupaten Malang Tahun 2011-2015 ... 103 Tabel 6.2 Perkembangan Tenaga Medis dan Paramedis di Kabupaten Malang

Tahun 2011-2015 ... 104 Tabel 6.3 Persentase Kelahiran Menurut Penolong Kelahiran di Kabupaten Malang Tahun 2011 - 2015 ... 104 Tabel 6.4 Indikator Perumahan Kabupaten Malang Tahun 2015 ... 105 Tabel 6.5 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Utama di Kabupaten Malang Tahun 2011-2015 ... 106 Tabel 6.6 Jumlah Sarana Pendidikan di Kabupaten Malang Tahun 2011-2015 ... 109 Tabel 6.7 Rasio Murid-Guru Kabupaten Malang Tahun 2015 ... 110 Tabel 6.8 Persentase Penduduk Menurut Partisipasi Sekolah dan Kelompok Usia Sekolah di Kabupaten Malang Tahun 2015 ... 111 Tabel 6.9 Persentase Penduduk Kabupaten Malang Menurut Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2015 ... 112 Tabel 6.10 Pengeluaran per Kapita per Bulan Disesuaikan Kabupaten Malang Tahun 2015 (Ribu Rupiah) ... 113 Tabel 6.11 Kontribusi PDRB dan Distribusi Tenaga Kerja Menurut Sektor Ekonomi di Kabupaten Malang Tahun 2015 (Ribu Rupiah) ... 114 Tabel 6.12 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Komponen IPM Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 ... 116 Tabel 6.13 IPM Kabupaten Malang dan Daerah Sekitarnya Tahun 2015 ... 117 Tabel 6.14 Peringkat Kabupaten Malang untuk Komponen EYS

dan MYS tahun 2015 ... 118 Tabel 6.15 Peringkat Kabupaten Malang untuk Komponen AHH dan Pengeluaran tahun 2015 ... 118

Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2016

Gambar 6.1 Angka Harapan Hidup (AHH – eo) Kabupaten Malang Tahun

2011–2015 ... 101 Gambar 6.2 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Malang Tahun

2010-2015 ... 107 Gambar 6.3 Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Malang Tahun

1 1.1. Latar Belakang

Pembangunan manusia (human development) adalah pembangunan yang berpusat pada manusia yang menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan dan bukan hanya sebagai alat pembangunan semata. Hal ini berbeda dengan konsep pembangunan yang memberikan perhatian utama pada pertumbuhan ekonomi.

Asumsi yang dipakai adalah suksesnya pembangunan ekonomi pada akhirnya akan menguntungkan manusia dan pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi justru cukup banyak yang berdampak negatif pada kualitas sumber daya manusia. Untuk itulah maka prioritas pembangunan tidak boleh hanya memfokuskan pada bidang ekonomi (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inflasi yang terkendali, surplus neraca pembayaran, dan orientasi skala makro lainnya) yang merupakan penggerak pembangunan, tetapi juga memperhatikan pembangunan sumber daya manusia seutuhnya.

Sejalan dengan semangat perencanaan pembangunan berbasis kinerja, maka diperlukan suatu indikator guna mengukur kinerja pembangunan manusia. Setidaknya ada dua indikator komposit yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas pembangunan manusia. Kedua indikator tersebut adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Kemiskinan Manusia (IKM). Inti dari kegiatan pembangunan manusia

P

2 adalah terbentuknya manusia yang sejahtera jasmani dan rohani. Atau dengan kata lain mampu melahirkan generasi yang kuat secara fisik, cerdas dan luas wawasannya serta mempunyai akhlak yang terpuji.

Dewasa ini di kalangan pengambil kebijakan telah sadar akan pentingnya pembangunan di bidang sumber daya manusia. Kesadaran ini tumbuh setelah dirasakan bahwa pembangunan yang cenderung berorientasi pada pertumbuhan ternyata menghasilkan kesenjangan yang sangat besar baik antara pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan, pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti oleh penyerapan tenaga kerja, adanya kualitas hidup yang rendah, tingkat pendidikan yang tidak merata, daya beli masyarakat yang menurun drastis dan lain sebagainya.

Padahal rendahnya pembangunan di bidang manusia juga akan melemahkan sendi-sendi perekonomian secara menyeluruh, karena pembangunan manusia yang baik mempunyai multiplier effects ke berbagai bidang. Multiplier effects yang dimaksud adalah efek penyebaran yang ditimbulkan dari suatu kegiatan yang berdampak pada kegiatan lain karena kegiatan tersebut mempunyai keterkaitan atau saling tergantung satu sama lain, misalnya dengan semakin membaiknya pendidikan dan kesehatan manusia maka dengan sendirinya memperbaiki tingkat pendapatannya, dan seterusnya akan menciptakan pula kegiatan lain yang sifatnya forward linkage seperti peningkatan pelayanan.

Dalam rangka melengkapi indikator pengukuran keberhasilan pembangunan, maka perlu diukur dari aspek yang langsung berkaitan dengan kesejahteraan dan kualitas hidup setiap penduduk Indonesia. Ukuran yang dapat menunjukkan hal tersebut yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau biasa disebut Human Development Index (HDI). Indeks ini dapat menggambarkan kondisi kualitas hidup penduduk dari sisi

3 kualitatif (non ekonomi) maupun kuantitatif (ekonomi). Cara pengukurannyapun berdasarkan penghitungan variabel individu penduduk, bukan variabel akumulatif atau kolektif, misal pertumbuhan ekonomi diukur dari perubahan output total penduduk tanpa melihat siapa penghasilnya.

Dewasa ini di kalangan pengambil kebijakan telah sadar akan pentingnya pembangunan di bidang sumber daya manusia. Kesadaran ini tumbuh setelah dirasakan bahwa pembangunan yang cenderung berorientasi pada pertumbuhan ternyata menghasilkan kesenjangan yang sangat besar baik antara pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan, pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti oleh penyerapan tenaga kerja, adanya kualitas hidup yang rendah, tingkat pendidikan yang tidak merata, daya beli masyarakat yang menurun drastis dan lain sebagainya.

Kondisi ini lebih diperparah lagi dengan adanya krisis moneter tahun 1997 akhir, dan upaya Pemerintah untuk me-cover ekonomi selalu mengalami jalan buntu, sehingga menimbulkan kondisi disequilibrium dalam berbagai bidang yang pada gilirannya mengakibatkan pembangunan di bidang sumber daya manusia mengalami kelambanan.

UNDP (United Nation Development Programme) memberikan ukuran terhadap keberhasilan pembangunan manusia yakni dengan Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index). Indeks Pembangunan Manusia atau disingkat IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata dari Indeks Harapan Hidup, Indeks Pendidikan dan Indeks Standar Hidup Layak yang tertuang dalam Paritas Daya Beli (purchasing power parity).

Sejak otonomi daerah, maka setiap daerah diharapkan untuk mengetahui ukuran IPM daerahnya sendiri baik untuk kerperluan

4 perencanaan maupun untuk evaluasi khususnya dalam mengetahui perkembangan dan sebaran hasil-hasil pembangunan bidang manusia.

Menurut hasil analisis BPS Provinsi Jawa Timur, angka IPM Kabupaten Malang pada tahun 2014 sebesar 65,59 (hasil penyusunan tahun 2015). Angka tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH) : 71,78 tahun Harapan Lama Sekolah (HLS) : 11,25 tahun Rata-rata Lama Sekolah : 6,66 tahun

Pengeluaran Perkapita Riil Disesuaikan : 8,817 ribu (Rp/org/tahun) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) : 65,59

Hasil IPM Kabupaten Malang tersebut perlu dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dan dihubungkan dengan besaran dalam ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi. Dalam rangka untuk mengungkap lebih jelas dan detail tentang keberhasilan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Malang, maka perlu adanya kajian. Studi ini akan fokus untuk membahas masalah pembangunan daerah yang diukur dari pembangunan manusia.

1.2. Rumusan Masalah

Pengukuran keberhasilan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Malang perlu diukur dengan angka IPM. Angka ini dapat menunjukkan sejauh mana tingkat pencapaian pembangunan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Untuk mengukur hal tersebut maka penelitian ini akan membahas permasalahan berikut:

1. Seberapa besar pencapaian komponen IPM Kabupaten Malang dilihat dari aspek: tingkat kesehatan penduduk, tingkat pendidikan

5 dan pengetahuan penduduk serta kemampuan daya beli (standar kelayakan hidup) penduduk?

2. Bagaimana perbandingan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Malang dengan kabupaten lain di Jawa Timur, dalam lima tahun terakhir?

3. Bagaimana korelasi antara IPM dengan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malang?

4. Bagaimana sebaran (mapping) daerah-daerah tertinggal dalam bidang pembangunan manusia di wilayah Kabupaten Malang?

1.3. Maksud dan Tujuan Kegiatan

Maksud kegiatan Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2015 adalah untuk memberikan gambaran umum bagi Pemerintah Kabupaten Malang mengenai kinerja pembangunan manusia di Kabupaten Malang.

Sedangkan tujuan umum dari kegiatan ini adalah:

1. Pembangunan manusia yang akan dilakukan tepat sasaran.

2. Bahan evaluasi pembangunan manusia sehingga keputusan– keputusan yang diambil oleh pihak yang berwenang dapat menguntungkan semua pihak.

3. Menumbuhkan kebiasaan pada pihak penentu kebijakan agar menggunakan data dalam mengambil keputusan terutama dikaitkan dengan upaya perencanaan berbasis kinerja.

6 Sedangkan tujuan khusus secara rinci berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam studi ini adalah:

1. Untuk mengetahui capaian komponen IPM Kabupaten Malang dilihat dari aspek: tingkat kesehatan penduduk, tingkat pendidikan dan pengetahuan penduduk serta kemampuan daya beli (standar kelayakan hidup) penduduk.

2. Untuk mengetahui perbandingan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Malang dengan kabupaten lain di Jawa Timur, dalam lima tahun terakhir.

3. Untuk mengetahui korelasi antara IPM dengan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malang.

4. Menghasilkan sebuah peta sebaran (mapping) yang berisi daerah-daerah tertinggal dalam bidang pembangunan manusia.

1.4. Sasaran Kegiatan

Kegiatan Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2016 ini dengan tujuan seperti dimuka memiliki sasaran, yaitu:

1. Diketahuinya tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan besaran komponen unsur pembentuk Indeks Pembangunan Manusia;

2. Tersedianya rekomendasi kebijakan intervensi perbaikan sektoral berdasarkan kewilayahan dan disparitas kesejahteraan penduduk; 3. Terumuskannya kebijakan pembangunan yang berbasis pada data

7 4. Terukurnya tingkat kualitas hidup penduduk Kabupaten Malang

secara kualitatif dilihat dari tingkat kesehatan, pendidikan dan pengetahuan penduduk;

5. Terukurnya tingkat kualitas hidup penduduk Kabupaten Malang secara kuantitatif dilihat dari tingkat daya beli penduduk;

6. Terukurnya pencapaian pembangunan daerah Kabupaten Malang dilihat dari sisi pembangunan manusia secara komposit.

1.5. Dasar Hukum

Kegiatan Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Malang Tahun 2016 ini didasarkan pada dasar hukum yang diantaranya adalah berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

8 7. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2010-2015; 9. Perda Kabupaten Malang Nomor 17 Tahun 2013 tentang APBD

Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2014.

1.6. Lingkup Pelaksanaan Pekerjaan

Ruang lingkup kegiatan Penyusunan Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Malang Tahun 2016 dibedakan menjadi cakupan lokasi dan materi kegiatan.

a. Lingkup Lokasi

Kegiatan Penyusunan Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Malang Tahun 2016 ini meliputi lokasi seluruh wilayah Kabupaten Malang.

b. Lingkup Materi Kegiatan

Lingkup Kegiatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meliputi 3 (tiga) komponen antara lain:

a. Angka Harapan Hidup (Life Expectation of Age), jumlah rata-rata tahun (umur) yang diharapkan oleh seseorang yang baru lahir untuk dijalani sampai meninggal kelak.

b. Angka Melek Huruf penduduk dewasa (Adult Literacy Rate

/LIT) dan rata-rata lama sekolah (Mean Years of Schooling/MYS) yakni mengukur pengetahuan (knowledge)

9 c. Paritas daya beli (Purchasing Power Parity) merupakan

ukuran pendapatan yang sudah disesuaikan dengan paritas daya beli.

1.7. Manfaat Hasil Kegiatan

Diharapkan hasil dari kegiatan Penyusunan Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Malang Tahun 2016 dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah dari aspek kependudukan atau sumber daya manusia.

2. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan daerah khususnya bidang sumber daya manusia.

1.8. Keluaran (Output)

Kegiatan Penyusunan Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Malang Tahun 2016 diharapkan akan menghasilkan “Dokumen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Malang Tahun 2016” yang memuat subtansi materi sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Malang beserta tiga komponen pembentuknya.

2. Posisi capaian IPM Kabupaten Malang di antara IPM kabupaten lainnya di Jawa Timur selama lima tahun terakhir.

10 3. Peta sebaran daerah tertinggal dalam pembangunan sumber daya

manusia dilihat dari IPM.

4. Kontribusi dan peran pembangunan manusia (dilihat dari IPM) terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang.

11 2.1. Pengertian Indeks Pembangunan manusia

Menurut UNDP (United Nations Development Programme), pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia. Konsep atau definisi pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas. Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sudut manusianya, bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya. Sebagaimana dikutip dari UNDP (Human

Development Report, 1995:103), sejumlah premis penting dalam

pembangunan manusia adalah:

- Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian.

- Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Oleh karena itu konsep pembangunan manusia harus terpusat pada penduduk secara keseluruhan, dan bukan hanya pada aspek ekonomi saja.

- Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan (kapabilitas) manusia tetapi juga dalam

T

12 upaya-upaya memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara optimal.

- Pembangunan manusia didukung oleh empat pilar pokok, yaitu: produktifitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan. - Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan

pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.

Berdasarkan konsep tersebut, penduduk di tempatkan sebagai tujuan akhir sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, ada empat hal pokok yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Produktivitas

Penduduk harus meningkatkan produktifitas dan partisipasi penuh dalam proses penciptaan pendapatan dan nafkah. Sehingga pembangunan ekonomi merupakan bagian dari model pembangunan manusia.

2. Pemerataan

Penduduk memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial. Semua hambatan yang memperkecil kesempatan untuk memperoleh akses tersebut harus dihapus, sehingga mereka dapat mengambil manfaat dari kesempatan yang ada dan berpartisipasi dalam kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kualitas hidup.

13 3. Kesinambungan

Akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial harus dipastikan tidak hanya untuk generasi-generasi yang akan datang. Semua sumber daya fisik, manusia, dan lingkungan selalu diperbaharui. 4. Pemberdayaan

Penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang akan menentukan (bentuk/arah) kehidupan mereka serta untuk berpartisipasi dan mengambil keputusan dalam proses pembangunan.

Sebenarnya paradigma pembangunan manusia tidak hanya berhenti sampai di sana. Pilihan-pilihan tambahan yang dibutuhkan dalam masyarakat luas seperti kebebasan politik,ekonomi dan sosial, sampai kesempatan untuk menjadi kreatif dan produktif, dan menikmati kehidupan yang sesuai dengan harkat pribadi dan jasmani.

Selain itu, pengertian pembangunan manusia adalah upaya yang dilakukan untuk memperluas peluang penduduk agar mencapai hidup yang layak. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / Human Development

Indeks (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek

huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. HDI digunakan untuk mengklasifikasi apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Indeks ini diperkenalkan pada 1990 oleh pemenang nobel India, Amartya Sen dan Mahbub Ul Haq seorang ekonomi Pakistan dibantu oleh Gustav Ranis dari Yale University dan Lord Merghnad Desai dari London School of Economics dan sejak itu dipakai oleh program pembangunan PBB pada

14 laporan HDI tahunannya. Digambarkan sebagai “pengukuran vulgar” oleh Amartya Sen karena batasannya, indeks ini lebih fokus pada hal-hal yang lebih sensitif dan berguna dari pada hanya sekedar pendapatan perkapita yang selama ini digunakan, dan indeks ini juga berguna bagi jembatan bagi peneliti yang serius untuk mengetahui hal-hal yang lebih terinci dalam membuat laporan pembangunan manusianya.

Menurut United Nations Development Programme (UNDP), dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdapat tiga indikator komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam pembangunan manusia, yaitu: lama hidup, yang diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir; pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama bersekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas; standar hidup yang diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan menjadi paritas daya beli. Nilai indeks ini berkisar antara 0-100.

Pengertian IPM yang dikeluarkan oleh UNDP yang menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development

Indeks (HDI) merupakan salah satu pendekatan untuk mengukur tingkat

keberhasilan pembangunan manusia. IPM ini mulai digunakan oleh UNDP sejak tahun 1990 untuk mengukur upaya pencapaian pembangunan manusia suatu negara. Walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan, namun mampu mengukur dimensi pokok pambangunan manusia yang dinilai mencerminkan status kemampuan dasar (basic capabilities) penduduk. IPM dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat komponen yaitu; angka harapan hidup yang mewakili bidang kesehatan, angka melek huruf dan rata-rata lamanya bersekolah mengukur capaian pembangunan di bidang

15 pendidikan, dan kemampuan daya beli / paritas daya beli (PPP) masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Konsep pembangunan manusia seutuhnya merupakan konsep yang menghendaki peningkatan kualitas hidup penduduk baik secara fisik, mental maupun secara spiritual. Bahkan secara eksplisit disebutkan bahwa pembangunan yang dilakukan menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia yang seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan sumber daya manusia secara fisik dan mental mengandung makna peningkatan kapasitas dasar penduduk yang kemudian akan memperbesar kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan yang berkelanjutan.

Indeks Pembangunan Manusia, karena dimaksudkan untuk mengukur dampak dari upaya peningkatan kemampuan dasar tersebut, dengan demikian menggunakan indikator dampak sebagai komponen dasar penghitungannya yaitu, angka harapan hidup waktu lahir, pencapaian pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, serta pengeluaran konsumsi. Nilai IPM suatu negara atau wilayah menunjukkan seberapa jauh negara atau wilayah itu telah mencapai sasaran yang ditentukan yaitu angka harapan hidup 85 tahun, pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat (tanpa kecuali), dan tingkat pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup layak.

Pembentukan modal manusia adalah suatu proses memperoleh dan meningkatkan jumlah orang yang mempunyai keahlian, pendidikan, dan pengalaman yang menentukan bagi pembangunan ekonomi suatu

16 negara. Pembentukan modal manusia karenanya dikaitkan dengan investasi pada manusia dan pengembangannya sebagai sumber yang kreatif dan produktif (M.L Jhingan, 2002).

2.2. Komponen Pembangunan Manusia

Lembaga United Nations Development Programme (UNDP) telah mempublikasikan laporan pembangunan sumber daya manusia dalam ukuran kuantitatif yang disebut Human Development Indeks (HDI). Meskipun HDI merupakan alat ukur pembangunan sumber daya manusia yang dirumuskan secara konstan, diakui tidak akan pernah menangkap gambaran pembangunan sumber daya manusia secara sempurna.

Adapun indikator yang dipilih untuk mengukur dimensi HDI adalah sebagai berikut: (UNDP, Human Development Report 1993: 105-106)

Longevity, diukur dengan variabel harapan hidup saat lahir atau life expectancy of birth dan angka kematian bayi per seribu penduduk

atau infant mortality rate.

Educational Achievement, diukur dengan dua indikator, yakni melek

huruf penduduk usia 15 tahun ke atas (adult literacy rate) dan tahun rata-rata bersekolah bagi penduduk 25 tahun ke atas (the mean

years of schooling).

Access to resource, dapat diukur secara makro melalui PDB rill

perkapita dengan terminologi purchasing power parity dalam dolar AS dan dapat dilengkapi dengan tingkatan angkatan kerja.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa komponen-komponen yang mempengaruhi IPM antara lain:

17 1. Derajat kesehatan dan panjangnya umur yang terbaca dari

angka harapan hidup (life expecntacy rate), parameter kesehatan dengan indikator angka harapan hidup, mengukur keadaan sehat dan berumur panjang.

2. Pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf rata-rata lamanya sekolah, parameter pendidikan dengan angka melek huruf dan lamanya sekolah, mengukur manusia yang cerdas, kreatif, terampil, dan bertaqwa.

3. Pendapatan yang diukur dengan daya beli masyarakat (purchasing power parity), parameter pendapatan dengan indikator daya beli masyarakat, mengukur manusia yang mandiri dan memiliki akses untuk layak.

Menurut Todaro (2006) pembangunan manusia ada tiga komponen universal sebagai tujuan utama meliputi:

1. Kecukupan, yaitu merupakan kebutuhan dasar manusia secara fisik. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan yang apabila tidak dipenuhi akan menghentikan kehidupan seseorang, meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan dan keamanan. Jika satu saja tidak terpenuhi akan menyebabkan keterbelakangan absolut.

2. Jati Diri, yaitu merupakan komponen dari kehidupan yang serba lebih baik adalah adanya dorongan dari diri sendiri untuk maju, untuk menghargai diri sendiri, untuk merasa diri pantas dan layak mengejar sesuatu, dan seterusnya. Semuanya itu terangkum dalam self esteem (jati diri).

18 3. Kebebasan dari Sikap Menghamba, yaitu merupakan

kemampuan untuk memiliki nilai universal yang tercantum dalam pembangunan manusia adalah kemerdekaan manusia. Kemerdekaan dan kebebasan di sini diartikan sebagai kemampuan berdiri tegak sehingga tidak diperbudak oleh pengejaran dari aspek-aspek materil dalam kehidupan. Dengan adanya kebebasan kita tidak hanya semata-mata dipilih tapi kitalah yang memilih.

2.3. Pengukuran Pembangunan Manusia

Indikator komposit pembangunan manusia adalah alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat pencapaian pembangunan manusia antar wilayah dan antar waktu. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan alat ukur yang dapat menunjukkan presentase pencapaian dalam pembangunan manusia dengan memperhatikan tiga faktor yaitu: kelangsungan hidup, pengetahuan, dan daya beli.

Tabel 2.1 Kriteria Komponen Pembangunan Manusia

Faktor Komponen Ideal Kondisi Terburuk

Kelangsungan hidup Angka Harapan Hidup (thn) 85,5 25,0

Pengetahuan Angka Melek Huruf (%) 100,0 0,0

Rata-rata lama sekolah (thn) 15 0 Daya Beli Konsumsi rill perkapita (Rp) 732.720 300.000 Sumber: UNDP, Human Development Report 1993 (dalam Mudrajat,2006:31)

Dengan tiga ukuran pembangunan tersebut dan menerapkan suatu formula yang kompleks terhadap data 160 negara pada tahun 1990, rangking HDI (Human Development Index) semua negara dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:

19 1. Negara dengan pembangunan manusia yang rendah (low human

development) bila nilai HDI berkisar 0,0 hingga 0,50.

2. Negara dengan pembangunan manusia yang menengah (medium

human development) bila nilai HDI berkisar antara 0,51 hingga

0,79.

3. Negara dengan pembangunan manusia yang tinggi (high human

development) bila nilai HDI berkisar antara 0,80 hingga 1,0.

Dapat disimpulkan bahwa negara dengan nilai HDI dibawah 0,51 hingga 0,79 dapat dikatakan bahwa negara tersebut mulai memperhatikan pembangunan manusianya, sedangkan negara dengan nilai HDI 0,8 berarti negara tersebut sangat memperhatikan pembangunan manusianya (Mudrajat, 2006:31)

Penghitungan IPM sebagai indikator pembangunan manusia memiliki tujuan penting, diantaranya:

Membangun indikator yang mengukur dimensi dasar pembangunan manusia dan perluasan kebebasan memilih.

Memanfaatkan sejumlah indikator untuk menjaga ukuran tersebut sederhana.

Membentuk satu indeks komposit dari pada menggunakan sejumlah indeks dasar.

Menciptakan suatu ukuran yang mencakup aspek sosial dan ekonomi.

Indeks pembangunan manusia merupakan indeks dasar yang tersusun dari dimensi-dimensi: (1) Umur panjang dan kehidupan yang sehat, dengan indikator angka harapan hidup, (2) Pengetahuan, yang

20 diukur dengan angka melek huruf dan kombinasi dari angka partisipasi sekolah untuk tingkat dasar, menengah dan tinggi, dan (3) Standar hidup yang layak, dengan indikator PDRB per kapita dalam bentuk Purchasing

Power Parity (PPP).

Konsep Pembangunan Manusia yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menetapkan peringkat kinerja pembangunan manusia pada skala 0,0 – 100,0 dengan kategori sebagai berikut :

- Tinggi : IPM lebih dari 80,0

- Menengah Atas : IPM antara 66,0 – 79,9 - Menengah Bawah : IPM antara 50,0 – 65,9 - Rendah : IPM kurang dari 50,0

2.3.1. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH), dijadikan indikator dalam mengukur kesehatan suatu individu di suatu daerah. Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh seseorang selama hidup. Angka Harapan Hidup (AHH) diartikan sebagai umur yang mungkin dicapai seseorang yang lahir pada tahun tertentu. Angka harapan hidup dihitung menggunakan pendekatan tak langsung (indirect

estimation). Ada dua jenis data yang digunakan dalam penghitungan

Angka Harapan Hidup (AHH) yaitu Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Sementara itu untuk menghitung indeks harapan hidup digunakan nilai maksimum harapan hidup sesuai standar UNDP, dimana angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah 25 tahun (standar UNDP). Usia harapan hidup dapat panjang jika status kesehatan, gizi, dan lingkungan yang baik.

21 2.3.2. Konsumsi Per Kapita

Indikator konsumsi perkapita digunakan untuk mengukur standar hidup manusia. Indikator ini juga dipengaruhi oleh pengetahuan serta peluang yang ada untuk merealisasikan pengetahuan dalam berbagai kegiatan produktif sehingga menghasilkan output baik berupa barang maupun jasa sebagai pendapatan. Kemudian pendapatan yang ada menciptakan pengeluaran atau konsumsi. Pengeluaran perkapita memberikan gambaran tingkat daya beli PPP (Purchasing Power Parity) masyarakat, dan sebagai salah satu komponen yang digunakan dalam melihat status pembangunan manusia di suatu wilayah.

2.3.3. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah mengindikasikan makin tingginya pendidikan yang dicapai oleh masyarakat di suatu daerah. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani. Asumsi yang berlaku secara umum bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula kualitas seseorang, baik pola pikir maupun pola tindakannya. Tobing (dalam Hastarini, 2005), mengemukakan bahwa orang yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi, diukur dengan lamanya waktu untuk sekolah akan memiliki pekerjaan dan upah yang lebih baik dibanding dengan orang yang pendidikannya lebih rendah. Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun dihabiskan oleh penduduk yang berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Batas maksimum untuk rata-rata lama sekolah adalah 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun (standar UNDP). Batas maksimum 15 tahun

22 mengindikasikan tingkat pendidikan maksimum yang ditargetkan adalah setara Sekolah Menengah Atas (SMA).

2.3.4. Angka Melek Huruf

Salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran kesejahteraan sosial yang merata adalah dengan melihat tinggi rendahnya persentase penduduk yang melek huruf. Tingkat melek huruf dapat dijadikan ukuran kemajuan suatu bangsa. Angka Melek Huruf (AMH) adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Batas maksimum untuk angka melek huruf, adalah 100 sedangkan batas minimum 0 (standar UNDP). Hal ini menggambarkan kondisi 100 persen atau semua masyarakat mampu membaca dan menulis, dan nilai nol mencerminkan kondisi sebaliknya.

2.4. Manfaat Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal, antara lain:

Untuk mengalihkan fokus perhatian para pengambil keputusan, media, dan organisasi non-pemerintah dari penggunaan statistik ekonomi biasa, agar lebih menekankan pada pencapaian manusia. IPM diciptakan untuk menegaskan bahwa manusia dan segenap kemampuannya seharusnya menjadi kriteria utama untuk menilai pembangunan sebuah negara, bukannya pertumbuhan ekonomi.

23

Untuk mempertanyakan pilihan-pilihan kebijakan suatu negara. Bagaimana dua negara yang tingkat pendapatan perkapitanya sama dapat memiliki IPM yang berbeda.

Untuk memperlihatkan perbedaan di antara negara-negara, di antara provinsi-provinsi (atau negara bagian), di antara gender, kesukuan, dan kelompok sosial ekonomi lainnya. Dengan memperlihatkan disparitas atau kesenjangan di antara kelompok-kelompok tersebut, maka akan lahir berbagai debat dan diskusi di berbagai negara untuk mencari sumber masalah dan solusinya.

2.5. Pertumbuhan Ekonomi

2.5.1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses terjadinya kenaikan produk nasional bruto atau pendapatan nasional riil. Dengan kata lain, perekonomian mengalami perkembangan jika terjadi pertumbuhan output riil. Sedangkan menurut Suryana (2005:5) pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP (Gross Domestic Product) tanpa memandang kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk yang terjadi, serta tanpa memandang apakah terjadi perubahan dalam struktur perekonomiannya atau tidak.

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Sukirno, 2000). Jadi pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian. Dari suatu periode ke periode

24 lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan oleh pertambahan faktor-faktor produksi baik dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah barang modal dan teknologi yang digunakan juga makin berkembang. Disamping itu tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk seiring dengan meningkatnya pendidikan dan keterampilan mereka.

Menurut Arsyad (2004) pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik Bruto/ Pendapatan Nasional Bruto tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak.

Kuznets mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari suatu negara untuk menyediakan berbagai jenis barang dan jasa kepada penduduk. Dengan demikian, manifestasi dari pertumbuhan ekonomi diwujudkan dalam peningkatan

output jangka panjang atau secara berkesinambungan (Todaro, 2006).

2.5.2. Teori Pertumbuhan Ekonomi a. Teori Pertumbuhan Klasik

Ahli ekonomi klasik Adam Smith mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan proses perpaduan antara pertumbuhan penduduk dengan kemajuan teknologi. Kemudian David Ricardo mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan proses tarik menarik antara dua kekuatan yaitu ”the law of deminishing retun” dan kemajuan teknologi. Sedangkan menurut John Stuart Mill mengatakan bahwa pembangunan

25 ekonomi tergantung pada dua jenis perbaikan, yaitu perbaikan dengan tingkat pengetahuan masyarakat dan perbaikan yang berupa usaha-usaha untuk menghapus penghambat pembangunan, seperti adat istiadat, kepercayaan dan berpikir tradisional.

b. Teori Pertumbuhan Neo-Klasik

Pertengahan tahun 1950-an berkembang teori pertumbuhan neo-klasik yang merupakan suatu analisis pertumbuhan ekonomi yang didasarkan pada pandangan-pandangan ahli ekonomi klasik. Perintisnya adalah Robert Sollow, kemudian diikuti dan dikembangkan oleh Edmund Philips, Harry Johson, dan J.E Meade. Pendapat-pendapat dari para ahli tersebut yaitu (Suryana, 2005:58):

o Adanya akumulasi kapital yang merupakan faktor penting dalam pembangunan ekonomi

o Perkembangan merupakan proses yang gradual.

o Perkembangan merupakan proses yang harmonis dan kumulatif.

o Adanya pikiran yang optimis terhadap perkembangan.

o Aspek internasional yang merupakan faktor bagi perkembangan.

Selanjutnya menurut Sollow (dalam Sadono, 2000: 437), menyatakan bahwa yang menjadi faktor terpenting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi bukan hanya pertambahan modal dan tenaga kerja. Faktor terpenting adalah kemajuan teknologi dan pertambahan kemahiran dan kepakaran tenaga kerja.

26 c. Teori Pertumbuhan Ekonomi Modern

Teori Pertumbuhan Walt Whitman Rostow

Rostow mengartikan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang menyebabkan perubahan dalam masyarakat, yaitu perubahan politik, struktur sosial, nilai sosial dan kegiatan ekonominya. Dalam bukunya ”The Stages of Economics” (1960), Rostow mengemukakan tahap-tahap dalam proses pertumbuhan ekonomi yang dialami oleh setiap negara pada umumnya ke dalam 5 (lima) tahap, yaitu (Lincolin,2004: 48) :

1) The Taditional Society (Masyarakat Tradisional)

2) Precondition for Take-Off (Persyaratan Tinggal Landas) 3) Take Off (Tinggal Landas)

4) The Derive to Manurity (Dorongan Menuju Kedewasaan)

5) The Age of High Mass Consumption (Tingkat Konsumsi Masyarakat Tinggi).

Teori Pertumbuhan menurut Kuznet

Kuznet mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai jangka panjang untuk menyediakan berbagai jenis barang ekonomi yang terus meningkat kepada masyarakat. Kemampuan ini tumbuh berdasarkan kemajuan teknologi, institutional, dan ideologis yang diperlukan. Dalam analisisnya, Kuznet mengemukakan ciri-ciri pertumbuhan ekonomi modern yang dimanifestasikan dalam proses pertumbuhan oleh semua negara maju (Suryana, 2005), yaitu:

27 1) Dua variabel ekonomi yang bersamaan (aggregate), yaitu: (a)

Tingginya tingkat produk per kapita dan laju pertumbuhan penduduk, (b) Tingginya peningkatan produktivitas terutama produktivitas tenaga kerja.

2) Dua variabel transformasi struktural, berupa: (a) Tingginya tingkat transformasi struktur ekonomi, dan (b) Tingginya tingkat struktur sosial dan ideologi.

3) Dua variabel penyebaran internasional berupa: (a) Kecenderungan negara-negara yang ekonominya sudah maju untuk pergi ke seluruh pelosok dunia untuk mendapatkan pasaran dan bahan baku, (b) Arus barang, modal, dan orang antar bangsa yang meningkat.

Teori Pertumbuhan Endogen

Teori ini memberikan kerangka teoritis untuk menganalisis pertumbuhan yang bersifat endogen, Pertumbuhan ekonomi merupakan hasil dari dalam sistem ekonomi. Teori ini menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi lebih ditentukan oleh sistem produksi, bukan berasal dari luar sistem. Kemajuan teknologi merupakan hal yang endogen, pertumbuhan merupakan bagian dari keputusan pelaku-pelaku ekonomi untuk berinvestasi dalam pengetahuan. Peran modal lebih besar dari sekedar bagian dari pendapatan apabila modal yang tumbuh bukan hanya modal fisik saja tapi menyangkut modal manusia (Romer, 1994) Akumulasi modal merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi.. Definisi modal/kapital diperluas dengan memasukkan modal ilmu

28 pengetahuan dan modal sumber daya manusia. Perubahan teknologi bukan sesuatu yang berasal dari luar model atau eksogen tapi teknologi merupakan bagian dari proses pertumbuhan ekonomi. Dalam teori pertumbuhan endogen, peran investasi dalam modal fisik dan modal manusia turut menentukan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Tabungan dan investasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan (Mankiw, 2000).

Harrod-Domar sependapat bahwa pertambahan produksi dan pendapatan masyarakat bukan ditentukan oleh kapasitas memproduksi masyarakat tetapi oleh kenaikan pengeluaran masyarakat. Dengan demikian walaupun kapasitas dalam memproduksi bertambah, pendapatan nasional baru akan bertambah dan pertumbuhan ekonomi akan tercipta apabila pengeluaran masyarakat meningkat dibandingkan masa lalu. Berangkat dari hal itu bahwa analisa Harrod-Domar menunjukkan syarat yang diperlukan agar dalam jangka panjang kemampuan memproduksi bertambah dari masa ke masa yang diakibatkan oleh pembentukan modal pada masa sebelumnya akan selalu sepenuhnya digunakan.

Model awal dari endogenous growth oleh Romer (1983,1986) menyatakan bahwa long-run growth pada umumnya ditentukan oleh akumulasi pengetahuan. Walaupun ada penambahan ilmu pengetahuan baru menunjukan diminishing

returns pada suatu perusahaan, namun penciptaan ilmu

29 dampak positif secara eksternal pada tekonologi produksi perusahaan lain.

Model endogenous growth lainya dikembangkan oleh Lucas (1988). Dia melakukan two-sector model yaitu learning-by-doing

and schooling model yang memasukkan faktor human capital as

sebagai faktor penggerak economic growth. Pada model pertama, pertumbuhan human capital bergantung pada bagaimana worker antara current production dan human capital accumulation, sedangkan model kedua, pertumbuhan human capital adalah merupakan fungsi yang positif untuk produksi barang baru. Seperti pada model Romer, model Lucas mempunyai efek internal produktivitas pekerja dan efek eksternal pada sources of scale

economies dan meningkatkan produktivitas selain faktor produksi.

Namun demikian, akumulasi human capital akan mengorbankan utility konsumsi pada saat sekarang. Pada model pertama, pengorbanan berasal dari penurunan konsumsi saat ini, sedangkan pada model kedua, berasal dari kombinasi current

consumption goods dengan human capital. Lucas berpendapat

bahwa pentingnya kebijakan mendasar untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan dengan memberikan subsidi pada sekolah.

2.6. Pembangunan Manusia Dengan Pertumbuhan Ekonomi 2.6.1. Modal Manusia Dengan Pertumbuhan Ekonomi

Modal manusia dalam terminologi ekonomi sering digunakan untuk bidang pendidikan, kesehatan dan berbagai kapasitas manusia lainnya yang ketika bertambah dapat meningkatkan produktivitas. Pendidikan

30 memainkan peran kunci dalam hal kemampuan suatu perekonomian untuk mengadopsi teknologi modern dan dalam membangun kapasitasnya bagi pembangunan dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Kesuksesan dalam pendidikan bergantung juga pada kecukupan kesehatan. Disamping itu kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas. Dengan demikian kesehatan dan pendidikan dapat juga dilihat sebagai komponen vital dalam pertumbuhan dan pembangunan sebagai input bagi fungsi produksi agregat (Todaro, 2006).

Menurut Mankiw (2003) modal manusia adalah pengetahuan dan kemampuan yang diperoleh oleh para pekerja melalui pendidikan mulai dari program untuk anak-anak sampai dengan pelatihan dalam pekerjaan (on the job training) untuk para pekerja dewasa. Seperti halnya dengan modal fisik, modal manusia meningkatkan kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa. Untuk meningkatkan level modal manusia dibutuhkan investasi dalam bentuk guru, perpustakaan dan waktu belajar. Sementara itu untuk menyesuaikan dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, negara-negara berkembang harus memperhatikan kualitas sumber daya manusia, dengan mewujudkan program-program spesifik, yakni: (1) Mengendalikan penyakit serta meningkatkan kesehatan dan nutrisi. Meningkatkan standar kesehatan penduduk menyebabkan peningkatan produktivitas mereka sebagai tenaga kerja. Pusat kesehatan masyarakat dan penyediaan air bersih merupakan modal sosial yang bermanfaat. (2) Meningkatkan pendidikan, menurunkan angka buta huruf dan melatih tenaga kerja. Manusia terdidik merupakan tenaga kerja yang lebih produktif karena mampu menggunakan modal secara lebih efektif, mampu mengadopsi teknologi dan mampu belajar dari kesalahan. (3) Selain itu, tidak boleh mengestimasi secara lebih rendah (under estimate) terhadap pentingnya sumber daya manusia

31 2.6.2. Hubungan Pembangunan Manusia Dengan Pertumbuhan

Ekonomi

Menurut UNDP (1996), hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan manusia bersifat timbal balik, terlihat pada Gambar 2.1 di atas dan dapat diketahui dari arah anak panah yang terlihat dari bawah ke atas. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia berlangsung melalui dua jalur. Jalur pertama melalui kebijaksanaan dan pengeluaran pemerintah. Maka faktor yang menentukan adalah pengeluaran pemerintah dan subsektor sosial yang merupakan prioritas, seperti pendidikan dan kesehatan dasar. Dari hal tersebut diketahui bahwa pengeluaran merupakan faktor penentu besarnya komitmen pemerintah terhadap pembangunan manusia. Jalur kedua yaitu melalui pengeluaran rumah tangga, faktor yang menentukan adalah besarnya pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan dasar seperti pemenuhan nutrisi anggotanya, untuk biaya pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar. Selain pengeluaran pemerintah dan pengeluaran rumah tangga, hubungan antara kedua variabel tersebut berlangsung melalui penciptaan lapangan kerja. Kuatnya hubungan timbal balik antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia akan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor kelembagaan pemerintah, distribusi sumber daya swasta dan masyarakat, modal sosial, lembaga swadaya masyarakat dan ormas. Faktor-faktor kelembagaan pemerintah jelas peranannya karena keberadaanya sangat menentukan implementasi kebijakan publik. Faktor distribusi sumber daya juga jelas karena tanpa distribusi sumber daya yang merata (misal dalam penguasaan lahan atau sumber daya ekonomi lainnya) hanya akan menimbulkan frustasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan terhadap sistem dan perilaku pemerintah. Semua

32 faktor-faktor tersebut berperan sebagai katalisator bagi berlangsungnya hubungan timbal balik antara keduanya secara efisien. Selain itu pembangunan manusia akan mempengaruhi jenis produksi domestik, kegiatan riset dan pengembangan teknologi yang pada akhirnya mempengaruhi komposisi output dan ekspor suatu negara (Cahyadi, 2005)

Hubungan pembangunan manusia dengan pertumbuhan ekonomi sangat erat sekali dan merupakan prasyarat tercapainya pembangunan manusia, karena peningkatan pembangunan ekonomi akan mendukung peningkatan produktivitas melalui pengisian kesempatan kerja dengan usaha-usaha produktif sehingga tercipta peningkatan pendapatan (UNDP, 1996). Hubungan atas-bawah antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia menunjukkan bahwa melalui upaya pembangunan manusia berkemampuan dasar dan berketerampilan. Tenaga kerja termasuk petani, pengusaha dan manajer akan meningkat. Namun perlu dicatat bahwa konsep pembangunan manusia berbeda dengan pembangunan yang memberikan perhatian utama pada pertumbuhan ekonomi, dengan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi pada akhirnya akan menguntungkan manusia. Pembangunan manusia memperkenalkan konsep yang lebih luas dan lebih komprehensif yang mencakup semua pilihan yang dimiliki oleh manusia pada semua golongan masyarakat dan semua tahap pembangunan. Pembangunan manusia merupakan perwujudan tujuan jangka panjang dari suatu masyarakat dan meletakkan pembangunan di sekeliling manusia, bukan manusia di sekeliling pembangunan.

Ramirez (1998) menyebutkan bahwa ada hubungan timbal balik (two-way relationship) antara human capital dan pertumbuhan ekonomi.

33 Studi Ramirez berangkat dari terdapatnya hubungan dua arah antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia (human development). Hubungan yang dimaksudkan oleh Ramirez dkk tersebut adalah sebagai berikut :

Pertama adalah dari pertumbuhan ekonomi ke human development. GNP mempengaruhi pembangunan manusia, khususnya

melalui aktivitas rumah tangga dan pemerintah; civil society seperti melalui organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat. Dalam

membelanjakan pendapatannya, rumah tangga cenderung

membelanjakan barang-barang yang memiliki kontribusi langsung terhadap pembangunan manusia seperti makanan, air, pendidikan dan kesehatan yang tergantung pada sejumlah faktor seperti tingkat dan distribusi pendapatan antar rumah tangga, siapa yang mengontrol alokasi pengeluaran dalam rumah tangga. Umumnya, penduduk miskin menghabiskan porsi pendapatannya lebih banyak ketimbang penduduk kaya untuk kebutuhan pembangunan manusia dan andil perempuan cukup besar dalam mengatur pengeluaran rumah tangga. Ketika tingkat kemiskinan tinggi, yang dikarenakan rendahnya pendapatan per kapita atau karena buruknya distribusi pendapatan, pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan pembangunan manusia menjadi rendah. Fakta menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mereduksi kemiskinan, reduksi kemiskinan sangat bervariasi dengan distribusi pendapatan dan berubah-ubah. Pereduksian distribusi pendapatan dan kemiskinan melalui pertumbuhan sangat tergantung pada proses pertumbuhan ekonominya secara khusus didasarkan pada penciptaan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan pedesaan.

34 Peranan fungsi alokasi pemerintah untuk meningkatkan pembangunan manusia adalah fungsi total pengeluaran sektor publik, seberapa besar alokasi pengeluaran sektor publik untuk sektor pembangunan manusia, dan bagaimana pengeluaran tersebut dialokasikan. Perananan alokasi pengeluaran publik oleh pemerintah ini sangat memegang peranan yang sangat penting didalam pembangunan manusia.

Peranan organisasi masyarakat dan LSM memegang peranan sebagai faktor pendukung dan pelengkap didalam pembangunan manusia. Pembangunan manusia akan menjadi lebik efektif apabila peranan organisasi masyarakat dan LSM menempati salah satu ruang pembangunan manusia.

Kedua adalah dari human development ke pertumbuhan ekonomi. Memperhatikan hubungan kedua, dari pembangunan manusia ke pertumbuhan ekonomi, ada sebuah asumsi dan didukung oleh pembuktian bahwa masyarakat yang lebih sehat dipelihara dengan baik dan berpendidikan akan berkontribusi menyokong pertumbuhan ekonomi. Tingginya pembangunan manusia akan mempengaruhi ekonomi melalui peningkatan kemampuan atau kapabilitas masyarakat. Sebagai konsekuensinya akan mengakibatkan peningkatan kreativitas dan produktivitas masyarakat.

Jelas bahwa kesehatan dan pendidikan masyarakat merupakan salah satu faktor utama dalam komposisi dan pertumbuhan output dan ekspor. Kesehatan dan pendidikan masyarakat juga menjadi salah satu faktor penting di dalam membangun sebuah sistem produksi dengan penggunaan teknologi secara efektif. Pendidikan dan kesehatan yang baik akan mendorong peningkatan modal manusia, mendorong peningkatan

35 produktivitas masyarakat (tenaga kerja), mendorong kemampuan masyarakat untuk mengadaptasi dan mempergunakan teknologi didalam produksi serta meningkatkan kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan kapasitas dan teknikal teknologi dalam industri.

Peningkatan modal manusia, peningkatan produktivitas, kemampuan mengadaptasi dan menggunakan teknologi dalam produksi dan kemampuan mengadaptasi perubahan kapasitas dan teknikal teknologi tersebut pada akhirnya akan mendorong perekonomian suatu negara serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pembangunan manusia ini juga membutuhkan investasi yang besar dan diikuti juga dengan pemerataan distribusi pendapatan sehingga dengan investasi dan pemerataan pendapatan tersebut pada akhirnya akan mempermudah peningkatan pembangunan pendidikan dan kesehatan.

Joseph Stiglitz- Globalization Work – The Next Step to Global

Justice, 2006 (Dalam Merna Kumalasari,2011) menjelaskan bahwa

sebuah pendekatan komprehensif menuju pembangunan ialah pendidikan, namun pendidikan tanpa pekerjaan tidak akan mendorong pembangunan. Seperti di China, pada awalnya fokus pada menarik investor asing dan kemudian fokus tersebut bergeser pada pengembangan entrepreneur domestik. Menurut Stiglitz, pasar, pemerintah, dan individu adalah tiga pilar bagi kesuksesan strategi pembangunan. Dan pilar keempat ialah komunitas (orang saling bekerjasama dengan bantuan pemerintah dan NGO), seperti di Bali dalam membuat irigrasi pertanian, Grameen

micro-credit bank di pedalaman Bangladesh (pemberian pinjaman kecil bagi

wanita miskin). Penguatan komunitas ini dapat dilakukan dengan kesehatan, pertolongan legal, dan program pendidikan.

36 Dikemukakan oleh Todaro dan Smith (2006) bahwa kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan dan pendidikan adalah hal yang pokok untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga. Pendidikan memainkan peran utama dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas, sementara keberhasilan pendidikan juga bertumpu pada kesehatan yang baik. Peran gandanya sebagai input maupun output menyebabkan kesehatan dan pendidikan sangat penting dalam pembangunan ekonomi.

2.6.3. Hubungan Angka Harapan Hidup dan Pertumbuhan Ekonomi Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Dalam membandingkan tingkat kesejahteraan antar kelompok masyarakat sangatlah penting untuk melihat angka harapan hidup. Di negara-negara yang tingkat kesehatannya lebih baik, setiap individu memiliki rata-rata hidup lebih lama, dengan demikian secara ekonomis mempunyai peluang untuk memperoleh pendapatan lebih tinggi. Usia harapan hidup yang tinggi dan jumlah penduduk lanjut usia semakin besar akan juga menuntut kebijaksanaan-kebijaksanaan yang serasi dan sesuai dengan perubahan tersebut. Suatu tantangan pula untuk dapat memanfaatkan penduduk usia lanjut yang masih potensial agar dapat dimanfaatkan sesuai pengetahuan dan pengalamannya. Kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia, tanpa kesehatan masyarakat tidak dapat menghasilkan

37 suatu produktivitas bagi negara. Kegiatan ekonomi suatu negara akan berjalan jika ada jaminan kesehatan bagi setiap penduduknya. Terkait dengan teori human capital bahwa modal manusia berperan signifikan, bahkan lebih penting daripada faktor teknologi dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Kesehatan penduduk sangat menentukan kemampuan untuk menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baik dalam kaitannya dengan teknologi sampai kelembagaan yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Penelitian Wibisono (2001) mengenai Determinan Pertumbuhan Ekonomi Regional: Studi Antar Provinsi di Indonesia mengatakan bahwa angka harapan hidup berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.6.4. Hubungan Konsumsi Perkapita dan Pertumbuhan Ekonomi Dalam cakupan lebih luas standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. Kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya konsumsi perkapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili pencapaian pembangunan untuk hidup layak. Tingkat kesejahteraan dikatakan meningkat jika terjadi peningkatan konsumsi riil perkapita, yaitu peningkatan nominal pengeluaran rumah tangga lebih tinggi dari tingkat inflasi pada periode yang sama. Pengeluaran rumah tangga yang terdiri dari pengeluaran makanan dan bukan makanan dapat menggambarkan bagaimana penduduk mengalokasikan kebutuhan rumah tangganya. Untuk mengukur daya beli penduduk antar daerah, BPS menggunakan data rata-rata konsumsi komoditi terpilih dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dianggap paling dominan dikonsumsi oleh

38 masyarakat Indonesia dan ini telah distandarkan agar bisa dibandingkan antar daerah dan antar waktu yang disesuaikan dengan indeks PPP (Purchasing Power Parity). Banyak alasan yang menyebabkan analisis makro ekonomi perlu memperhatikan tentang konsumsi rumah tangga secara mendalam. Alasan pertama, konsumsi rumah tangga memberikan pemasukan kepada pendapatan nasional. Di kebanyakaan negara pengeluaran konsumsi sekitar 60-75 persen dari pendapatan nasional. Alasan yang kedua, konsumsi rumah tangga mempunyai dampak dalam menentukan fluktuasi kegiataan ekonomi dari satu waktu ke waktu lainnya. Konsumsi seseorang berbanding lurus dengan pendapatannya (Sukirno, 2003: 338). Keputusan rumah tangga mempengaruhi keseluruhan perilaku perekonomian baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Keputusan konsumsi sangat penting untuk analisis jangka panjang karena peranannya dalam pertumbuhan ekonomi. Fluktuasi dalam konsumsi adalah elemen penting dari booming dan resesi ekonomi, dalam hal ini menunjukkan bahwa perubahan dalam rencana pengeluaran konsumen bisa menjadi sumber guncangan terhadap perekonomian.

2.6.5. Hubungan Rata-Rata Lama Sekolah dan Pertumbuhan Ekonomi Pendidikan (formal dan non formal) bisa berperan penting dalam mengurangi kemiskinan dalam jangka panjang, baik secara tidak langsung melalui perbaikan produktivitas dan efesiensi secara umum, maupun secara langsung melalui pelatihan golongan miskin dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas mereka dan pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan mereka (Lincolin, 1999). Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang dan semakin lama seseorang sekolah, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat

39 sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas seseorang. Perusahaan akan memperoleh hasil yang lebih banyak dengan mempekerjakan tenaga kerja dengan produktivitas yang lebih tinggi, sehingga perusahaan akan bersedia memberikan upah/gaji yang lebih tinggi kepada yang bersangkutan. Pada akhirnya seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, yang dapat diperlihatkan melalui peningkatan pendapatan maupun konsumsinya.

2.6.6. Hubungan Angka Melek Huruf dan Pertumbuhan Ekonomi Pendidikan memainkan peran utama dalam membentuk kemampuan sebuah negara untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Pendidikan sangat penting dalam pembangunan ekonomi. Peningkatan angka melek huruf dilakukan oleh pemerintah melalui program pemberantasan buta aksara. Angka melek huruf yang tinggi menggambarkan semakin membaiknya produktivitas penduduk sehingga akan memicu pertumbuhan ekonomi yang baik.

Sumber daya manusia (human capital) sebagai input pembangunan ekonomi sebenarnya telah dimunculkan oleh Adam Smith pada tahun 1776, yang mencoba menjelaskan penyebab kesejahteraan suatu negara, dengan mengisolasi dua faktor, yaitu; (1) pentingnya skala ekonomi; dan (2) pembentukan keahlian dan kualitas manusia. Faktor yang kedua inilah yang sampai saat ini telah menjadi isu utama tentang pentingnya pendidikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

40 Robert M. Sollow menekankan bahwa peranan ilmu pengetahuan dan investasi sumber daya manusia dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Dari teori Sollow tersebut kemudian dikembangkan menjadi teori baru pertumbuhan ekonomi (The new growth theory) yang menyebutkan bahwa pendidikan merupakan dasar dari pertumbuhan ekonomi.

Hal ini dikatakan juga oleh Lim (Dalam Dedy Rustiono, 2008) bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Jepang dan Korea Selatan besar disebabkan oleh sumber daya manusia yang berkualitas, hal ini terlihat dari tingkat melek huruf (literacy rate) yang tinggi, sehingga tenaga kerja mudah menyerap dan beradaptasi dengan perubahan teknologi dan ekonomi yang terjadi. Lim menunjukkan peranan pendidikan dalam pertumbuhan ekonomi dalam 6 cara, yaitu: (1) pendidikan secara umum meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui keterampilan dan pengetahuan; (2) pendidikan juga meningkatkan mobilitas spesifikasi tenaga kerja sehingga mendorong pembagian kerja secara efisien; (3) pendidikan memungkinkan informasi baru serta berbagai input dan proses-proses baru yang belum dikenal dapat diserap dengan lebih cepat dan efektif; (4) pendidikan meningkatkan keterampilan manajerial yang membuat alokasi sumberdaya lebih efisien; (5) pendidikan juga dapat menghapuskan berbagai hambatan yang sifatnya institusional; (6) pendidikan mendukung jiwa kewirausahaan dengan mempromosikan sikap yang bertanggung jawab, kemampuan organisasional, berani mengambil risiko serta mampu menciptakan konsep perencanaan yang berorientasi jangka panjang.

Menurut Mankiw (2003) suatu negara yang memberikan perhatian lebih kepada pendidikan terhadap masyarakatnya ceteris paribus akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik daripada tidak

41 melakukannya. Dengan kata lain, investasi terhadap sumber daya manusia melalui kemajuan pendidikan akan menghasilkan pendapatan nasional atau pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

42 3.1. Ruang Lingkup Studi

Kegiatan Penyusunan Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Malang Tahun 2016 ini meliputi lokasi seluruh wilayah Kabupaten Malang.

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta tantangan pembangunan, UNDP mengembangkan gagasan baru dalam penghitungan pembangunan. Pada tahun 2010, UNDP secara resmi memperkenalkan penghitungan IPM dengan metode yang baru. Metode ini menggunakan indikator baru dalam penghitungan IPM. Indikator Angka Melek Huruf (AMH) dan gabungan Angka Partisipasi Kasar (APK) diganti dengan indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah. Indikator PDB per kapita juga diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Selain itu, penghitungan rata-rata indeks juga dirubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik.

Indonesia mulai mengaplikasikan penghitungan IPM dengan metode baru tahun 2014. Sejak saat itu, Indonesia telah meninggalkan penghitungan IPM dengan metode yang lama. Indikator yang digunakan di Indonesia sama dengan UNDP, kecuali PNB per kapita. Indikator ini diproksi dengan pengeluaran per kapita. Untuk menjaga kesinambungan penghitungan, IPM metode baru dihitung dari tahun 2010 hingga 2014 dan dihitung hingga tingkat kabupaten/kota. Metode baru penghitungan IPM