BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bertambahnya jumlah penduduk Indonesia, menyebabkan semakin bertambahnya kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat Indonesia.Desakan akan banyaknya berbagai kebutuhan tersebut, merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya perkembangan (kemajuan) dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, termasuk kebutuhan alat tranportasi.

Alat transportasi merupakan salah satu hal yang sangat penting dari sekian banyaknya kebutuhan masyarakat, karena dengan adanya alat transportasi seseorang dapat menghemat waktu dalam menempuh perjalanan jarak jauh tanpa harus berjalan kaki, bahkan dapat dengan mudah memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain. Alat transportasi darat seperti mobil dan motor yang sering disebut kendaraan bermotor ini merupakan alat transportasi yang paling sering digunakan oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia, pada masa sekarang ini alat transportasi darat menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat terutama mobil dan sepeda motor. Dengan banyaknya alat transportasi yang berlalu lalang maka akan menghadapi permasalahan pencemaran udara perkotaan,yang didominasi oleh emisi dari kendaraan bermotor.

terkontaminasi yang lebih tinggi daripada seseorang yang jauh dari sumber polusi seperti halnya pedagang kaki lima yang berada dipinggiran jalan.

Pb memasuki tubuh dapat melalui saluran pernafasan, saluran cerna, bahkan melalui kontak dermal. Namun jalur penting untuk paparan Pb terhadap manusia adalah melalui pernafasan (inhalasi). Paparan Pb yang berlangsung lama dapat mengakibatkan gangguan terhadap berbagai sistem seperti darah, sistem syaraf, ginjal, sistem reproduksi dan saluran cerna (Manahan ,1992).

Menurut Palar (1994), konsentrasi Pb yang tinggi di udara dapat mengganggu pembentukan sel darah merah. Gejala keracunan dini mulai ditunjukkan dengan terganggunya fungsi enzim untuk pembentukan sel darah merah, pada akhirnya dapat menyebabkan gangguan kesehatan lainnya seperti anemia, kerusakan ginjal. Dimana Timbal bersifat kumulatif. Dengan waktu paruh timbal dalam sel darah merah adalah 35 hari, dalam jaringan ginjal dan hati selama 40 hari, sedangkan dalam tulang selama 30 hari.

Didalam penelitian Suksmerri memperlihatkan adanya pengaruh gas buang kendaraan bermotor terhadap konsentrasi timbal darah yang berlokasi di Yokyakarta pengambilan sampel, konsentrasi Pb adalah 33,63 µg/m3 , serta Pb dalam darah pedagang 24,17 µg/100ml.

Dengan latar belakang masalah di atas, maka kami mencoba untuk menganalisis risiko dampak pencemaran logam timah hitam (Pb) terhadap kesehatan pedagang kaki lima.

B. Tujuan

1. Tujuan Umum

Menganalisis risiko dampak pencemaran logam timah hitam (Pb) terhadap kesehatan pedagang kaki lima.

2. Tujuan Khusus

a. Mendeskripsikan pencemaran logam timah hitam (Pb) terhadap kesehatan pedagang kaki lima.

c. Menjelaskan karakterisitik pencemaran logam timah hitam (Pb) terhadap kesehatan pedagang kaki lima.

d. Menganalisa karakteristik risiko pencemaran logam timah hitam (Pb) terhadap kesehatan pedagang kaki lima.

e. Menganalisis pemajanan risiko pencemaran logam timah hitam (Pb) terhadap kesehatan pedagang kaki lima

BAB II

A. Pencemaran Udara

1. Pengertian Pencemaran Udara

Pencemaran udara atau sering kita dengar dengan istilah polusi udara diartikan sebagai adanya bahan-bahan atau zat-zat asing di dalam udara yang menyebabkan perubahan susunan atau komposisi udara dari keadaan normalnya (Akhmad, 2000). Pencemaran udara disebabkan oleh berbagai macam zat kimia, baik berdampak langsung maupun tidak langsung yang semakin lama akan semakin mengganggu kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan. Pencemaran dapat terjadi dimana-mana. Bila pencemaran tersebut terjadi di dalam rumah, di ruang-ruang sekolah ataupun di ruang-ruang perkantoran maka disebut sebagai pencemaran dalam ruang (indoor pollution). Sedangkan bila pencemarannya terjadi di lingkungan rumah, perkotaan, bahkan regional maka disebut sebagai pencemaran di luar ruang (outdoor pollution).

Umumnya, polutan yang mencemari udara berupa gas dan asap. Gas dan asap tersebut berasal dari hasil proses pembakaran bahan bakar yang tidak sempurna, yang dihasilkan oleh mesin-mesin pabrik, pembangkit listrik dan kendaraan bermotor. Selain itu, gas dan asap tersebut merupakan hasil oksidasi dari berbagai unsur penyusun bahan bakar, yaitu: CO2 (karbondioksida), CO (karbonmonoksida), SOx (belerang oksida) dan NOx (nitrogenoksida).

2. Klasifikasi Bahan Pencemar Udara

Bahan pencemar udara atau polutan dapat dibagi menjadi dua bagian:

a. Polutan Primer

Partikel yang di atmoser mempunyai karakteristik yang spesifik, dapat berupa zat padat maupun suspensi aerosol cair di atmosfer. Bahan partikel tersebut berasal dari proses kondensasi, proses disperse, maupun proses erosi bahan tertentu. Asap sering kali dipakai untuk menunjukkan campuran bahan partikulat, uap, gas, dan kabut.

b. Polutan Sekunder

Polutan sekunder biasanya terjadi karena reaksi dari dua atau lebih bahan kimia di udara, misalnya reaksi foto kimia. Sebagai contoh adalah disosiasi NO2 dan O radikal. Sifat fisik dari polutan sekunder terbagi atas dua yaitu sifat fisik dan kimia yang tidak stabil. Termasuk dalam polutan sekunder ini adalah Ozon, Peroxy Acyl Nitrat (PAN), dan Formaldehid.

3. Faktor Penyebab Pencemaran Udara

Pencemaran udara disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: a. Faktor alam (internal), yang bersumber dari aktivitas alam, seperti:

1) Abu yang dikeluarkan akibat letusan gunung berapi – 2) Gas-gas vulkanik

3) Bebu yang beterbangan di udara akibat tiupan angin

4) Bau yang tidak enak akibat proses pembusukan sampah organik b. Faktor manusia (eksternal), yang bersumber dari hasil aktivitas

manusia, seperti:

1) Hasil pembakaran bahan-bahan fosil dari kendaraan bermotor 2) Bahan-bahan buangan dari kegiatan pabrik industri yang

memakai zat kimia organik dan anorganik

3) Pemakaian zat-zat kimia yang disemprotkan ke udara 4) Pembakaran sampah rumah tangga - pembakaran hutan

Sumber pencemar di udara dapat digolongkan menjadi 2 yaitu kegiatan yang bersifat alami (natural) dan kegiatan antropogenik.

a. Sumber Alami (Natural)

1) Akibat Letusan Gunung Berapi 2) Akibat Kebakaran Hutan b. Sumber Antropogenik

1) Sumber tidak bergerak (stationary source), termasuk asap dari industri manufaktur, hasil pembakaran insinerator, furnace, dan berbagai tipe peralatan pembakaran dengan bahan bakar;

2) Sumber bergerak (mobile source), termasuk kendaraan bermotor, pesawat, dan/atau kapal laut;

3) Asap dari penggunaan cat, hair spray, dan jenis pelarut lainnya; 4) Gas yang dihasilkan dariproses pembuangan akhir di TPA, yang

umumnya adalah gas Metan.

5) Militer, seperti senjata nuklir, gas beracun, senjata biologis, maupun roket.

5. Dampak Pencemarn Udara

Dampak dari pencemaran udara tersebut adalah menyebabkan penurunan kualitas udara, yang berdampak negatif terhadap kesehatan manusia. Semakin banyak kendaraan bermotor dan alat-alat industri yang mengeluarkan gas yang mencemarkan lingkungan akan semakin parah pula pencemaran udara yang terjadi.

a. Dampak Terhadap Kesehatan

Pengaruh pencemaran udara terhadap manusia, selain berupa kematian dapat pula berupa penyakit antara lain.

1) Kanker Kulit (melanoma)

Berkurangnya lapisan ozon di atmosfir, akan mengakibatkan meningkatnya radiasi ultra violet, yang akan merangsang penyakit kanker kulit (Eckhom, 1983).

Senyawa benzopyren, asbes dan nitrosoamin merupakan agen karsinogen yang sangat ganas (Holum, 1977).

3) Kebotakan (alopecia), anemia dan gastro-enteritis

Ketiga penyakit ini disebabkan oleh residu timbal yang masuk ke dalam tubuh.

4) Angina pektoris dan arterosklerosis-perifier

Gas CO dapat memperburuk dan merangsang munculnya gejala penyakit ini (Goldsmith dan Frieberg, 1977).

5) Bronkhitis dan emifisema

Gas SO2 dan benzopyren dapat memperlemah gerakan rambut getar pada saluran tenggorokan. Selain itu pula gas ini dapat merangsang sekresi lendir pada saluran pangkal pada paru-paru (Owen, 1980).

6) Asfiksia (mati)

Gas CO sangat reaktif terhadap Hb dalam darah dengan afinitas 240 kali lebih besar, jika dibandingkan afinitasnya terhadap oksigen. CO dengan Hb akan membentuk senyawa COHb yang sangat stabil dalam darah. Karena Hb darah tidak lagi dapat berfungsi menyerap dan membawa oksigen, maka tubuh akan menderita kekurangan oksigen (Eckholm, 1983 dan Andrew, 1972).

b. Dampak Pencemaran Udara Terhadap Lingkungan Alam

Pencemaran udara dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan alam, antara lain: hujan asam, penipisan lapisan ozon dan pemanasan global.

1) Hujan Asam

Istilah hujan asam pertama kali diperkenalkan oleh Angus Smith ketika ia menulis tentang polusi industri di Inggris. Hujan asam adalah hujan yang memiliki kandungan pH (derajat keasaman) kurang dari 5,6.

Ozon (O3) adalah senyawa kimia yang memiliki 3 ikatan yang tidak stabil. Di atmosfer, ozon terbentuk secara alami dan terletak di lapisan stratosfer pada ketinggian 15-60 km di atas permukaan bumi. Fungsi dari lapisan ini adalah untuk melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet yang dipancarkan sinar matahari dan berbahaya bagi kehidupan.

Namun, zat kimia buatan manusia yang disebut sebagai ODS (Ozone Depleting Substances) atau BPO (Bahan Perusak Ozon) ternyata mampu merusak lapisan ozon sehingga akhirnya lapisan ozon menipis. Hal ini dapat terjadi karena zat kimia buatan tersebut dapat membebaskan atom klorida (Cl) yang akan mempercepat lepasnya ikatan O3 menjadi O2. Lapisan ozon yang berkurang disebut sebagai lubang ozon (ozone hole). 3) Pemanasan Global

Kadar CO2 yang tinggi di lapisan atmosfer dapat menghalangi pantulan panas dari bumi ke atmosfer sehingga permukaan bumi menjadi lebih panas. Peristiwa ini disebut dengan efek rumah kaca (green house effect). Efek rumah kaca ini mempengaruhi terjadinya kenaikan suhu udara di bumi (pemanasan global). Pemanasan global adalah kenaikan suhu rata-rata di seluruh dunia dan menimbulkan dampak berupa berubahnya pola iklim.

c. Dampak Pencemaran Udara Terhadap Makhluk Hidup

Selain mempengaruhi keadaan lingkungan alam, pencemaran udara juga membawa dampak negatif bagi kehidupan makhluk hidup (organisme), baik hewan, tumbuhan dan manusia.

1) Bagi Manusia

a) Karbon Monoksida (CO)

pendek, sakit kepala, mual, menurunnya pendengaran dan penglihatan menjadi kabur. Selain itu, fungsi dan koordinasi motorik menjadi lemah. Bila keracunan berat (70 – 80 % Hb dalam darah telah mengikat CO), dapat menyebabkan pingsan dan diikuti dengan kematian.

b) Nitrogen dioksida

Dapat menyebabkan timbulnya serangan asma. c) Hidrokarbon (HC)

Menyebabkan kerusakan otak, otot dan jantung. d) Chlorofluorocarbon (CFC)

Menyebabkan melanoma (kanker kulit) khususnya bagi orang-orang berkulit terang, katarak dan melemahnya sistem daya tahan tubuh

e) Timbal (Pb)

Menyebabkan gangguan pada tahap awal pertumbuhan fisik dan mental serta mempengaruhi kecerdasan otak.

f) Ozon (O3)

Menyebabkan iritasi pada hidung, tenggorokan terasa terbakar dan memperkecil paru-paru.

g) NOx

Menyebabkan iritasi pada paru-paru, mata dan hidung. 2) Bagi Hewan

a) Penipisan lapisan ozon

Menimbulkan kanker mata pada sapi, terganggunya atau bahkan putusnya rantai makanan pada tingkat konsumen di ekosistem perairan karena penurunan jumlah fitoplankton.

Menyebabkan pH air turun di bawah normal sehingga ekosistem air terganggu.

c) Pemanasan global

Penurunan hasil panen perikanan.

Selain membawa dampak negatif pada kehidupan hewan, pencemaran udara juga mampu merusakkan bangunan dan candi-candi. Iklim dunia yang berubah polanya mengakibatkan timbulnya kemarau panjang, bencana alam dan naiknya permukaan laut. Kemarau panjang memicu terjadinya kebakaran hutan dan menurunnya produksi panen, bencana alam (banjir, gempa, tsunami) banyak terjadi dan permukaan laut yang meninggi akan mengakibatkan tenggelamnya pulau-pulau kecil dan daerah-daerah pesisir pantai.

3) Bagi Tumbuhan a) Hujan asam

(1) Merusak kehidupan ekosistem perairan, menghancurkan jaringan tumbuhan (karena memindahkan zat hara di daun dan menghalangi pengambilan Nitrogen) dan mengganggu pertumbuhan tanaman.

(2) Melarutkan kalsium, potasium dan nutrien lain yang berada dalam tanah sehingga tanah akan berkurang kesuburannya dan akibatnya pohon akan mati.

b) Penipisan Lapisan Ozon

Merusak tanaman, mengurangi hasil panen (produksi bahan makanan, seperti beras, jagung dan kedelai), penurunan jumlah fitoplankton yang merupakan produsen bagi rantai makanan di laut.

Penurunan hasil panen pertanian dan perubahan keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati dapat berubah karena kemampuan setiap jenis tumbuhan untuk bertahan hidup berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya. d) Gas CFC

Mengakibatkan tumbuhan menjadi kerdil, ganggang di laut punah, terjadi mutasi genetik (perubahan sifat organisme).

B. Material Topik Logam Timah Hitam (Pb) 1. Pengertian Timbal

Timbal (Pb) merupakan suatu logam berat yang lunak berwarna kelabu kebiruan dengan titik leleh 327 ºC dan titik didih 1.620 ºC. Pada suhu 550–600 ºC timbal menguap dan bereaksi dengan oksigen dalam udara membentuk timbal oksida. Walaupun bersifat lentur, timbal sangat rapuh dan mengkerut pada pendinginan, sulit larut dalam air dingin, air panas dan air asam. Timbal dapat larut dalam asam nitrit, asam asetat dan asam sulfat pekat. Bentuk oksidasi yang paling umum adalah timbal (II) dan senyawa organometalik yang terpenting adalah timbal tetra etil (TEL: tetra ethyl lead), timbal tetra metil (TML : tetra methyl lead) dan timbal stearat. Merupakan logam yang tahan terhadap korosi atau karat, sehingga sering digunakan sebagai bahan coating (Saryan, 1994. Palar, 2004 dalam Suciani, 2007).

Di alam, timbal terdapat dalam dua bentuk yaitu gas dan partikel. Timbal yang terbanyak di udara adalah timbal anorganik dan terutama berasal dari pembakaran tetraethyl Pb(TEL) dan tetramethyl Pb (TEMEL) yang terdapat dalam bahan bakar kendaraan bermotor. Selain sumber-sumber di atas, logam berat ini juga terdapat pada gelas, pewarna, keramik, pipa, pelapis kaleng tempat makanan, beberapa obat tradisional dan kosmetik (Todd etal, 1996 dalam Anggraini, 2008). Pakar lingkungan sependapat bahwa timbal merupakan kontaminan terbesar dari seluruh debu logam di udara (Winarno, 1993 dalam Anggraini, 2008).

2. Sifat dan Karakteristik Timbal

Timbal (Pb) merupakan salah satu jenis logam berat yang sering juga disebut dengan istilah timah hitam. Timbal memiliki titik lebur yang rendah, mudah dibentuk, memiliki sifat kimia yang aktif sehingga biasa digunakan untuk melapisi logam agar tidak timbul perkaratan. Timbal adalah logam yang lunak berwarna abu-abu kebiruan mengkilatdan memiliki bilangan oksidasi +2 (Sunarya, 2007).

Timbal mempunyai nomor atom 82 dengan berat atom 207,20.Titik leleh timbal adalah 1740 0C dan memiliki massa jenis 11,34 g/cm3 (Widowati, 2008). Palar (1994) mengungkapkan bahwa logam Pb pada suhu 500 – 600 0C dapat menguapdan membentuk oksigen di udara dalam bentuk timbal oksida (PbO).

Timbal merupakan salah satu logam berat yang sangat berbahaya bagi makhluk hidup karena bersifat karsinogenik, dapat menyebabkan mutasi, terurai dalam jangka waktu lama dan toksisistasnya tidak berubah (Brass & Strauss, 1981). Pb dapat mencemari udara, air, tanah, tumbuhan, hewan, bahkan manusia.

a. Merupakan logam yang lunak, sehingga dapat dipotong dengan menggunakan pisau atau dengan tangan dan dapat dibentuk dengan mudah.

b. Merupakan logam yang tahan terhadap peristiwa korosi atau karat, sehingga logam timbal sering digunakan sebagai bahan coating. c. Mempunyai titik lebur rendah hanya 327,5°C.

d. Mempunyai kerapatan yang lebih besar dibandingkan dengan logam-logam, kecuali emas dan merkuri.

e. Merupakan pengantar listrik yang baik.

3. Sumber Pencemaran Timbal (Pb) a. Sumber Alami

bercampur dengan Zn (seng) dengan kontribusi 70%, kandungan Pb murni sekitar 20% dan sisanya 10% terdiri dari campuran seng dan tembaga.

b. Sumber dari Industri

Industri yang perpotensi sebagai sumber pencemaran timbal (Pb) adalah semua industri yang memakai Timbal (Pb) sebagai bahan baku maupun bahan penolong, misalnya:

1) Industri pengecoran maupun pemurnian. Industri ini menghasilkan timbal konsentrat (primary lead), maupun secondary lead yang berasal dari potongan logam (scrap). 2) Industri baterai. Industri ini banyak menggunakan logam timbal

(Pb) terutama lead antimony alloy dan lead oxides sebagai bahan dasarnya.

3) Industri bahan bakar. Timbal (Pb) berupa tetra ethyl lead dan tetra methyl lead banyak dipakai sebagai anti knock pada bahan bakar, sehingga baik industri maupun bahan bakar yang dihasilkan merupakan sumber pencemaran timbal (Pb).

4) Industri kabel. Industri kabel memerlukan timbal (Pb) untuk melapisi kabel. Saat ini pemakaian timbal (Pb) di industri kabel mulai berkurang, walaupun masih digunakan campuran logam Cd, Fe, Cr, Au dan arsenik yang juga membahayakan untuk kehidupan makluk hidup.

5) Industri kimia, yang menggunakan bahan pewarna. Pada industri ini seringkali dipakai timbal (Pb) karena toksisitasnya relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan logam pigmen yang lain. Sebagai pewarna merah pada cat biasanya dipakai red lead, sedangkan untuk warna kuning dipakai lead chromate (Sudarmaji, dkk, 2006).

c. Sumber dari Transportasi

sistem pernapasan, sistem saraf, serta meracuni darah. Penggunaan timbal (Pb) dalam bahan bakar semula adalah untuk meningkatkan oktan bahan bakar. Penambahan kandungan timbal (Pb) dalam bahan bakar, dilakukan sejak sekitar tahun 1920-an oleh kalangan kilang minyak. Tetra Etil Lead (TEL), selain meningkatkan oktan, juga dipercaya berfungsi sebagai pelumas dudukan katup mobil (produksi di bawah tahun 90-an), sehingga katup terjaga dari keausan, lebih awet, dan tahan lama. Penggunaan timbal (Pb) dalam bensin lebih disebabkan oleh keyakinan bahwa tingkat sensitivitas timbal (Pb) tinggi dalam menaikkan angka oktan. Setiap 0,1 gram timbal (Pb) perliter bensin, menurut ahli tersebut mampu menaikkan angka oktan 1,5 sampai 2 satuan. Selain itu, harga timbal (Pb) relatif murah untuk meningkatkan satu oktan dibandingkan dengan senyawa lainnya (Santi, 2001).

Hasil pembakaran dari bahan tambahan (aditive) timbal (Pb) pada bahan bakar kendaraan bermotor menghasilkan emisi timbal (Pb) in organik. Logam berat timbal (Pb) yang bercampur dengan bahan bakar tersebut akan bercampur dengan oli dan melalui proses di dalam mesin maka logam berat timbal (Pb) akan keluar dari knalpot bersama dengan gas buang lainnya (Sudarmaji, dkk, 2006).

C. Proses Logam Timah Hitam (Pb) Masuk dalam Tubuh Manusia

Penyerapan Pb melalui pernafasan tergantung pada tiga proses yaitu deposisi, pembersihan mukosilier, dan pembersihan alveoler. Deposisi (penumpukan) partikel Pb dalam paru-paru maksimal (63%) ukuran sebesar 1μm dan minimal 39%) pada 0,1 μm. Orang yang sedang istirahat volume pernafasan sebesar 10 L/menit. Untuk pembersihan Pb yang ada pada paru dibutuhkan pembersihan silier yang merupakan kombinasi aliran selaput lendir dan aktivitas silier melalui proses pemindahan partikel-partikel yang ada pada laring dan faring.

1. Memindahkan gerakan mukosilier

2. Berjalan melalui membran-membran sampai pada jaringan paru, dan 3. Berjalan melalui jaringan paru sampai pada kelenjar limpa dan darah.

Proses fagositosis oleh makrofag alveoli merupakan mekanisme penting bagi pemindahan partikel-partikel dengan gerakan mukosilier. Prosentase Pb udara yang terhirup akan mencapai darah diperkirakan sekitar 30% sampai 40% (rata-rata 37%) tergantung pada:

1. ukuran partikel 2. daya larut

3. volume pernafasan

4. variasi psikologis individu dan

5. kondisi psikologis yang mempengaruhi penyerapan paru-paru.

Pembersihan mukosilier pada perokok lebih lambat daripada yang bukan perokok. Infeksi paru-paru akut, bronchitis akut dan bronchitis kronis dapat menghambat aktivitas silier. Berbagai faktor yang mempengaruhi terhirupnya Pb kemudian masuk ke paru-paru, tidak hanya secara teoritis akan tetapi kenyataan perlu mendapat perhatian terhadap tingkat konsentrasi Pb dalam udara, sehingga dapat merubah atau menekan kandungan Pb dalam darah pada pekerja yang tidak terlindungi.

1. Metabolisme Pb Dalam Tubuh

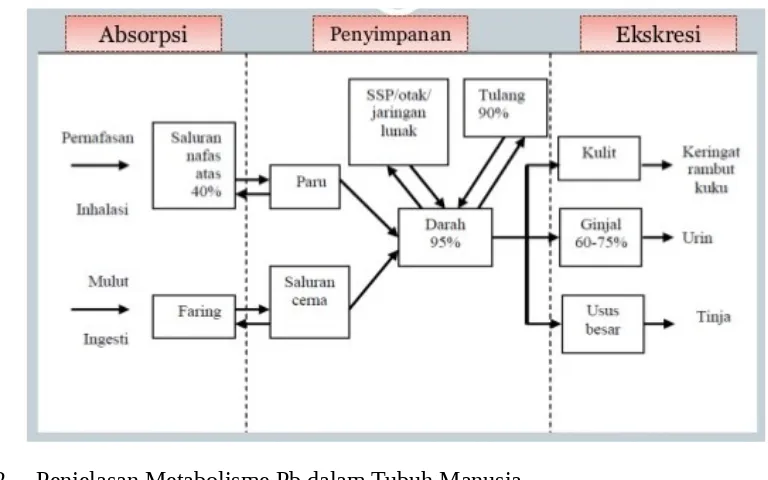

Gambar II.1 Metabolisme Pb dalam Tubuh Manusia

2. Penjelasan Metabolisme Pb dalam Tubuh Manusia a. Absorbsi

Absorpsi Pb memiliki saluran pernafasan dipengaruhi oleh tiga proses yaitu deposisi, pembersinan mukosiliar, dan pembersihan alveolar. Deposisi terjadi di nasofaring, saluran trakeobronkhial, dan alveolus. Deposisi tergantung pada ukuran partikel Pb volume pernafasan dan daya larut. Partikel yang lebih besar banyak di deposit pada saluran pernafasan bagian atas dibanding partikel yang lebih kecil.

Pembersihan mukosiliar membawa partikel di saluran pernafasan bagian atas ke nasofaring kemudian ditelan. Rata-rata 10-0% Pb yang terinhalasi diabsorbsi melalui paru-paru, dan sekitar 5-1.0% dari yang tertelan diabsorbsi melalui saluran cerna.

b. Distribusi dan penyimpanan

Timah hitam yang diabsorsi diangkut oleh darah ke organ-organ tubuh sebanyak 95% Pb dalam darah diikat oleh eritrosit. Sebagian Pb plasma dalam bentuk yang dapat berdifusi dan diperkirakan dalam keseimbangan dengan pool Pb tubuh lainnya. Yang dibagi menjadi dua yaitu ke jaringan lunak (sumsum tulang, sistem saraf, ginjal, hati) dan ke jaringan keras (tulang, kuku, rambut, gigi). Gigi dan tulang panjang mengandung Pb yang lebih banyak dibandingkan tulang lainnya. Pada gusi dapat terlihat lead line yaitu pigmen berwarna abu abu pada perbatasan antara gigi dan gusi.Hal itu merupakan ciri khas keracunan Pb. Pada jaringan lunak sebagian Pb disimpan dalam aorta, hati, ginjal, otak, dan kulit. Timah hitam yang ada di jaringan lunak bersifat toksik.

c. Ekskresi

D. Dampak/ Risiko Logam Timah Hitam (Pb) bagi Kesehatan Manusia Pb sebagai gas buang kendaraan bermotor dapat membahayakan kesehatan dan merusak lingkungan. Pb yang terhirup oleh manusia setiap hari akan diserap, disimpan dan kemudian ditampung dalam darah. Bentuk kimia Pb merupakan faktor penting yang mempengaruhi sifat-sifat Pb di dalam tubuh. Komponen Pb organik misalnya tetraethil Pb segara dapat terabsorbsi oleh tubuh melalui kulit dan membran mukosa. Pb organik diabsorbsi terutama melalui saluran pencernaan dan pernafasan dan merupakan sumber Pb utama di dalam tubuh. Tidak semua Pb yang terisap atau tertelan ke dalam tubuh akan tertinggal di dalam tubuh. Kira-kira 5-10 % dari jumlah yang tertelan akan diabsorbsi melalui saluran pencernaan, dan kira-kira 30 % dari jumlah yang terisap melalui hidung akan diabsorbsi melalui saluran pernafasan akan tinggal di dalam tubuh karena dipengaruhi oleh ukuran partikel-partikelnya.

Dampak dari timbal sendiri sangat mengerikan bagi manusia, utamanya bagi anak-anak. Di antaranya adalah mempengaruhi fungsi kognitif, kemampuan belajar, memendekkan tinggi badan, penurunan fungsi pendengaran, mempengaruhi perilaku dan intelejensia, merusak fungsi organ tubuh, seperti ginjal, sistem syaraf, dan reproduksi, meningkatkan tekanan darah dan mempengaruhi perkembangan otak. Dapat pula menimbulkan anemia dan bagi wanita hamil yang terpajan timbal akan mengenai anak yang disusuinya dan terakumulasi dalam ASI.

Paparan bahan tercemar Pb dapat menyebabkan gangguan pada organ sebagai berikut:

1. Gangguan neurologi

Gangguan neurologi (susunan syaraf) akibat tercemar oleh Pb dapat berupa encephalopathy, ataxia, stupor dan coma. Pada anak-anak dapat menimbulkan kejang tubuh dan neuropathy perifer.

2. Gangguan terhadap fungsi ginjal

fibrosis dan sclerosis glumerolus. Akibatnya dapat menimbulkan aminoaciduria dan glukosuria, dan jika paparannya terus berlanjut dapat terjadi nefritis kronis.

3. Gangguan terhadap sistem reproduksi

Logam berat Pb dapat menyebabkan gangguan pada sistem reproduksi berupa keguguran, kesakitan dan kematian janin. Logam berat Pb mempunyai efek racun terhadap gamet dan dapat menyebabkan cacat kromosom

4. Gangguan terhadap sistem hemopoitik

Keracunan Pb dapat dapat menyebabkan terjadinya anemia akibat penurunan sintesis globin walaupun tak tampak adanya penurunan kadar zat besi dalam serum. Anemia ringan yang terjadi disertai dengan sedikit peningkatan kadar ALA ( Amino Levulinic Acid) urine. Pada anak – anak juga terjadi peningkatan ALA dalam darah. Efek dominan dari keracunan Pb pada sistem hemopoitik adalah peningkatan ekskresi ALA dan CP (Coproporphyrine).

5. Gangguan terhadap sistem syaraf

BAB III

PROSES KEGIATAN ARKL

A. Perumusan Masalah

Masalah konsentrasi logam berat timbal (pb) terhadap pedagang yang berada di pinggir jalan kota Yogyakarta pada (lokasi titik II) dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat factor risiko lingkungan terhadap konsentrasi logam berat (pb) terhadap pedagang yang berada di pinggir jalan kota Yogyakarta pada (lokasi titik II) ?

2. Apa yang menjadi factor risiko lingkungan terhadap konsentrasi logam berat (pb) pada pedagang yang berada di pinggir jalan kota Yogyakarta pada (lokasi titik II) ?

3. Berapa konsentrasi logam berat timbal (pb) pada pedagang yang berada di pinggir jalan kota Yogyakarta pada (lokasi titik II) ?

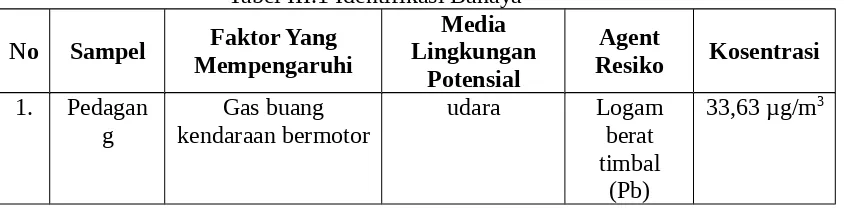

B. Identifikasi Bahaya/ Masalah

Tabel III.1 Identifikasi Bahaya No Sampel MempengaruhiFaktor Yang

Media Lingkungan

Potensial

Agent

Resiko Kosentrasi 1. Pedagan

g

Gas buang kendaraan bermotor

udara Logam

berat timbal

(Pb)

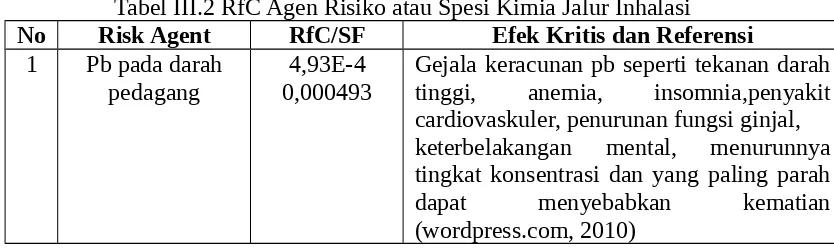

C. Karakteristik Bahaya Analisis Dosis-Respon

Menetapkan kuantitas toksisitas dinyatakan sebagai kosentrasi referensi RfC sebagai berikut :

Tabel III.2 RfC Agen Risiko atau Spesi Kimia Jalur Inhalasi

No Risk Agent RfC/SF Efek Kritis dan Referensi

1 Pb pada darah pedagang

4,93E-4 0,000493

Gejala keracunan pb seperti tekanan darah tinggi, anemia, insomnia,penyakit cardiovaskuler, penurunan fungsi ginjal, keterbelakangan mental, menurunnya tingkat konsentrasi dan yang paling parah dapat menyebabkan kematian (wordpress.com, 2010)

D. Analisis Pajanan

Mengenali jalur – jalur pajanan risk agent, yaitu melalui inhalasi, ingesti, maupun absorbsi (route of exposure). Ada beberapa jalur pemajanan yang sudah teridentifikasi oleh US-EPA (US-EPA Default Exposure Factors).

Tabel III.3 Nilai Default Faktor-faktor Pemajanan

Pajanan Pajanan(hari/tahun)Frekuensi Durasi Pajanan(Tahun) Berat Badan(kg)

Pedagang 250 30 55

Rumus :

Ik = C × R × f E × DtWb × tavg Keterangan :

Ik = Jumlah konsentrasi agen risiko (mg) yang masuk kedalam tubuh manusia dengan berat badan tertentu (kg) setiap harinya.

C = Konsentrasi agen risiko mg/m3 pada media udara ( udara ambien ) R = Laju inhalasi atau banyaknya volume udara yang masuk setiap

jamnya.

FE = Lamanya atau jumlah hari terjadinya pajanan setiap tahunnya Dt = Lamanya atau jumlah tahun terjadinya pajanan.

1. Perhitungan Sampel a. Diketahui :

C = 33,63µg / m3 = 0,03363 mg/ m3 R = 0,83 m3 / jam FE = 250 hari/tahun Dt = 30 tahun Wb = 55 kg tavg = 25.550 hari

b. Intake :

Ik = C × R × f E × Dt

Wb × tavg

=

0,03363mg kg ×0,83

m3 hari×250

hari

tahun×30tahun 55kg ×25550 h ari

ta h un

= 209,346751.405.250

= 0,0001490 mg/kg/hari E. Karakteristik Risiko

Tingkat risiko untuk efek karsinogenik dinyatakan dalam notasi Excess Cancer Risk (ECR).

Rumus :

ECR

= Ik× SFKeterangan :

I (intake) = intake yang telah dihitung

SF (slope factor) = nilai referensi agen risiko dengan efek karsinogenik 1. Perhitungan Sampel

a. Diketahui :

SF = 0,0004 b. Excess Cancer Risk :

ECR = Ik× SF

= 0,0001490×0,0004

= 5,96E-8 2. Interprestasi

Kandungan Pb di dalam pedagang mempunyai tingkat risiko unacceptable atau tidak aman karena ECR>E-4. Sehingga terdapat kasus 5,96 kasus dalam 100.000.000 orang yang dapat berkembang menjadi kasus kanker atau terdapat 5,96 orang yang berisiko terkena kanker pada 100.000.000 orang populasi.

F. Manajemen Risiko

1. Penentuan Batas Aman

Strategi manajemen risiko salah satunya adalah penentuan batas aman. Batas aman disini adalah batas atau nilai terendah yang menyebabkan tingkat risiko menjadi tidak aman (tidak dapat diterima). Oleh karenanya nilai yang aman adalah nilai di bawah batas amannya sedangkan nilai yang sama dengan batas aman tersebut akan menyebabkan tingkat risiko menjadi tidak aman.

a. Penentuan konsentrasi aman (C)

Dalam penentuan konsentrasi aman semua variabel dan nilai yang digunakan sama dengan variabel dan nilai pada perhitungan intake. Akan tetapi nilai intake yang digunakan adalah RfD atau RfC agen risikonya.

Sedangkan konsentrasi aman pada intake karsinogenik, perhitungan didasarkan pada nilai acceptable sebesar 10-4 dibagi nilai SF-nya. Selain itu, variabel tavg disesuaikan dengan perhitungan karsinogenik, yaitu (70 hari/tahun x 365 hari). Untuk menghitung konsentrasi aman digunakan rumus sebagai berikut :

Ck (aman) =

(0,0001/SF)×Wb×70×365 R ×te X Fe× Dt

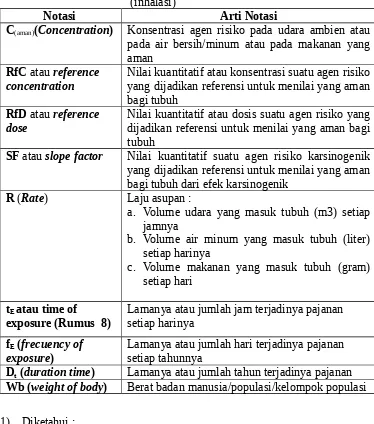

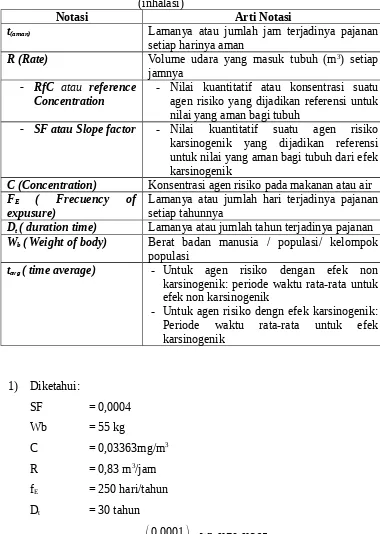

Tabel III.4 Keterangan Notasi Konsentrasi aman karsinogenik (inhalasi)

Notasi Arti Notasi

C(aman)(Concentration) Konsentrasi agen risiko pada udara ambien atau pada air bersih/minum atau pada makanan yang aman

RfC atau reference concentration

Nilai kuantitatif atau konsentrasi suatu agen risiko yang dijadikan referensi untuk menilai yang aman bagi tubuh

RfD atau reference dose

Nilai kuantitatif atau dosis suatu agen risiko yang dijadikan referensi untuk menilai yang aman bagi tubuh

SF atau slope factor Nilai kuantitatif suatu agen risiko karsinogenik yang dijadikan referensi untuk menilai yang aman bagi tubuh dari efek karsinogenik

R (Rate) Laju asupan :

a. Volume udara yang masuk tubuh (m3) setiap jamnya

Lamanya atau jumlah jam terjadinya pajanan setiap harinya

fE (frecuency of

exposure)

Lamanya atau jumlah hari terjadinya pajanan setiap tahunnya

Dt (duration time) Lamanya atau jumlah tahun terjadinya pajanan

Ck (aman) =

(0,0001/SF)×Wb×70×365 R ×te X Fe× Dt

=

(

0,0001

0,0004

)

x55x70x365 0,83x8x250x30= (0,25)x55x70x365 49.800

= 351.312,549.800 = 7,054 μg/m3 2) Interprestasi :

Kandungan konsentrasi Pb dalam darah pedagang yang aman adalah sebesar 7,054 μg/m.

b. Penentuan Waktu Pajanan Aman (tE)

Waktu pajanan aman dapat dikelola bila pemajanan terjadi pada lingkungan kerja ataupun lingkungan kerja yang tidak permanen seperti pada lingkungan tempat tinggal seperti pemukiman. Pengelolaan waktu pajanan dilakukan dengan mengurangi jumah jam terpapar setiap harinya,oleh karenanya hanya dapat dilakukan pada populasi npekerja maupun siswa bukan pada populasi penduduk (masyarakat). Penerapannya dilakukan untuk pemajanan inhalasi, sedangkan untuk pemajanan ingesti (melalui makanan atau air minum) cukup dilakukan dengan pembatasan jumlah konsumsi saja.

Untuk menghitung waktu pajanan aman digunakan rumus sebagai berikut:

Waktu pajanan aman karsionogenik (inhalasi)

T

EK(aman) =(

0,0001

Tabel III.5 Keterangan Notasi Waktu pajanan aman karsionogenik

Concentration - Nilai kuantitatif atau konsentrasi suatuagen risiko yang dijadikan referensi untuk nilai yang aman bagi tubuh

- SF atau Slope factor - Nilai kuantitatif suatu agen risiko karsinogenik yang dijadikan referensi untuk nilai yang aman bagi tubuh dari efek karsinogenik

C (Concentration) Konsentrasi agen risiko pada makanan atau air FE ( Frecuency of

expusure)

Lamanya atau jumlah hari terjadinya pajanan setiap tahunnya

Dt ( duration time) Lamanya atau jumlah tahun terjadinya pajanan

Wb ( Weight of body) Berat badan manusia / populasi/ kelompok

populasi

tavg ( time average) - Untuk agen risiko dengan efek non

karsinogenik: periode waktu rata-rata untuk efek non karsinogenik

=

(

0,0001

0,0004

)

x55X70X365 (0,03363)X0,83X250x30= 351312,5

209,34675 = 1678,1369 jam/hari

Interprestasi :

Kandungan waktu pajanan aman karsinogenik udara pada pedagang yang aman adalah sebesar 1678,1369 jam/hari.

c. Penentuan Frekuensi Pajanan Aman (fE)

Frekuensi pajanan aman dapat dikelola bila pemajanan terjadi pada ligkungan kerja maupun lingkungan pendidikan yang tidak permanen seperti pada lingkungan tempat tinggal (pemukiman). Pengeloaan frekuensi pajanan dilakukan dengan mengurangi jumlah hari terpapar dalam satu tahun, oleh karenanya hanya dapat dilakukan pada populasi pekerja maupun siswa bukan pada populasi penduduk (masyarakat). Penerapannya dilakukan untuk pemajanan inhalasi, sedangkan untuk pemajanan ingesti (melalui makanan atau air minum) cukup dilakukan dengan pembatasan jumlah konsumsi saja. Untuk menghitung waktu pajanan aman digunakan rumus sebagai berikut:

Waktu pajanan aman karsionogenik (inhalasi)

F

EK (aman) =(

0,0001

Tabel III.6 Keterangan Notasi Waktu pajanan aman karsionogenik (inhalasi)

Notasi Arti Notasi

fE ( aman) (frecuensy of

exposure)

Lamanya atau jumlah hari terjadinya pajanan setiap tahunnya yang aman

R (Rate) Volume udara yang masuk tubuh (m3) setiap jamnya

- RfC atau reference

Concentration - Nilai kuantitatif atau konsentrasi suatuagen risiko yang dijadikan referensi untuk nilai yang aman bagi tubuh

- SF atau Slope

factor - Nilai kuantitatif suatu agen risikokarsinogenik yang dijadikan referensi untuk nilai yang aman bagi tubuh dari efek karsinogenik

C (Concentration) Konsentrasi agen risiko pada makanan atau air fE ( Frecuency of

expusure) Lamanya atau jumlah hari terjadinya pajanansetiap tahunnya Dt ( duration time) Lamanya atau jumlah tahun terjadinya pajanan

Wb ( Weight of body) Berat badan manusia / populasi/ kelompok

populasi

tavg ( time average) - Untuk agen risiko dengan efek non

karsinogenik: periode waktu rata-rata untuk efek non karsinogenik

- Untuk agen risiko dengn efek karsinogenik: Periode waktu rata-rata untuk efek karsinogenik

1) Diketahui

SF = 0,0004

Wb = 55 kg

Dt = 30 tahun

F

EK (aman)=

(

0,0001

0,0004

)

x55x70x365 (0,03363)X0,83X8x30=

6,699096351312,5=

52441,777 hari = 143 tahun 2) Interprestasi :Kandungan frekuensi pajanan aman karsinogenik udara pada pedagang yang aman adalah sebesar 143 tahun.

d. Penentuan durasi pajanan aman (Dt)

Durasi pajanan aman dikelola pada pemajanan inhalasi pada lingkungan yang permanen seperti pada lingkungan tempat tinggal (pemukiman). Pengelolaan durasi pajanan dapat diakukan dengan membatasi lamanya tinggal (tahun) masyarakat pada suatu pemukiman dengan cara meakukan “relokasi” pemukiman pada saat telah melewati batas durasi amannya. Penerapannya strategi durasi pajanan aman untuk pemajanan ingesti (melalui makanan atau air minum) kurang tepat karena pada pemajanan ingesti managemen risiko cukup dilakukan dengan pembatasan jumlah konsumsi saja. Untuk menghitung waktu pajanan aman digunakan rumus sebagai berikut:

- Durasi pajanan aman Karsinogenik (inhalasi)

D

tk (aman) =(

0,001

SF

)

x Wb x70x365 C x R x te x feTabel III.7 Keterangan Notasi Waktu pajanan aman karsionogenik (inhalasi)

Notasi Arti Notasi

yang aman agen risiko yang dijadikan referensi untuk nilai yang aman bagi tubuh

- SF atau Slope factor

- Nilai kuantitatif suatu agen risiko karsinogenik yang dijadikan referensi untuk nilai yang aman bagi tubuh dari efek karsinogenik

C (Concentration) Konsentrasi agen risiko pada makanan atau air fE ( Frecuency of

karsinogenik: periode waktu rata-rata untuk efek non karsinogenik

Kandungan durasi pajanan aman karsinogenik udara pada pedagang yang aman adalah sebesar 17,22 tahun.

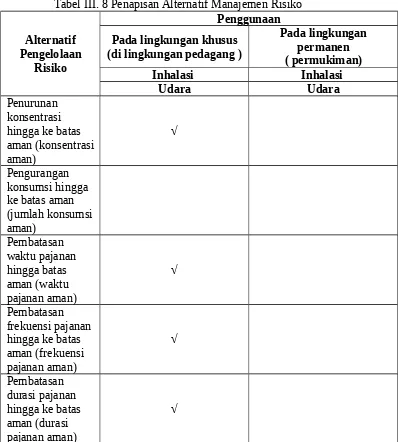

2. Penapisan Alternatif (Pemilihan Skenario) Manajemen Risiko

Penapisan alternatif manajemen risiko harus didasarkan pada pertimbangan logis dan turut mempertimbangkan berbagai faktor termasuk cara pengelolaan risikonya. Penapisan alternatif (pemilihan skenario) manajemen risiko dapat dilihat pada di bawah ini.

Tabel III. 8 Penapisan Alternatif Manajemen Risiko

Cara Manajemen Risiko

Manajemen risiko selain membutuhkan strategi yang tepat juga harus dilakukan dengan cara atau metode yang tepat. Dalam aplikasinya cara manajemen risiko dapat dilakukan melalui 3 pendekatan yaitu : a. Pendekatan teknologi

Manajemen risiko menggunakan teknologi yang tersedia meliputi penggunaan alat, bahan, dan metode, serta teknik tertentu.

Contoh manajemen risiko dengan pendekatan teknologi anatara lain : memenami pohon dipinggir jalan atau dikawasan tempat pedagang yang berjualan agar dapat menyerap logam berat (Pb)

b. Pendekatan sosial-ekonomi

Manajemen risiko menggukan pendekatan sosila-ekonomis meliputi pelibat sertaan pihak lain, efisien proses, subtitusi dan peneratan sistem kompensasi.

Contoh manajemen risiko dengan pendekatan sosial-ekonomis anatara lain : memberikan penyuluhan kepada para pedagang tentang bahayanya bila makanan / minuman apabila terkontaminasi dengan Pb selain itu juga memberikan penyuluhan agar selalu menjaga kebersihan makanan / minuman yang dijual dengan selalu dalam keadaan tertutup.

c. Pendekatan Institusional

Manajemen risiko dengan menempuh jalur dan mekanisme kelembagaan dengan cara melakukan kerjasama dengan pihak lain.

penggunaan Timbah (Pb) dalam sebuah produk, serta menyampaikan laporan kepada pihak instansi atau lembaga yang berwenang.

BAB IV

REKOMENDASI DAN SARAN

1. Merekomendasikan kepada para pedagang Kaki Lima (PKL) agar tidak berjualan lebih dari 8 jam/hari, selain itu perlu pemakaian masker untuk pedagang.

2. Ditanami banyak pohon trembesi dan pohon dadap merah di pinggir jalan raya. Itu efektif menyerap timbal.Jarak penanaman pohon satu dengan pohon lain adalah minimal 6 meter.

3. Pemantauan terhadap kadar Pb di udara secara berkesinambungan, dengan melibatkan instansi yang terkait dan suatu lembaga-lembaga penelitian. 4. Memberikan informasi/penyuluhan tentang bahaya cemaran Pb terhadap

kesehatan kepada para pedagang kaki lima untuk menggunakan masker. 5. Pemerintah segera menerbitkan undang-undang tentang batas pemakaian

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Timbal (Pb) adalah sebuah unsur yang biasanya ditemukan di dalam batu-batuan, tanah, tumbuhan dan hewan. Timbal 95% bersifat anorganik dan pada umumnya dalam bentuk garam anorganik yang umumnya kurang larut dalam air. Selebihnya berbentuk Timbal organik. Timbal organik ditemukan dalam bentuk senyawa TetraEthyl Lead (TEL) dan Tetra Methyl Lead (TML).

menjadi kasus kanker atau terdapat 5,96 orang yang berisiko terkena kanker pada 100.000.000 orang populasi.

3. Kandungan konsentrasi Pb yang terhirup oleh pedagang kaki lima yang aman adalah sebesar 7,054 μg/m.

4. Kandungan frekuensi pajanan aman karsinogenik udara pada pedagang kaki lima yang aman adalah sebesar 143 tahun.

5. Kandungan durasi pajanan aman karsinogenik udara pada pedagang kaki lima yang aman adalah sebesar 17,22 tahun.

B. Ucapan Terimakasih