Résumés

9h : Accueil des participant-e-s

9h30-9h45 : Introduction par le Comité d’organisation

9h45-10h30 : Christian Papinot, Université de Poitiers, «Pour une sociologie du ticket d’entrée»

10h30-11h15 : Sébastien Chauvin, Université de Lausanne, «L’identité du chercheur : objet de négociation ethnographique ?»

11h15-11h30 : Pause

11h30-13h : Ateliers en parallèle

- A1 / S’approcher et s’éloigner : négocier la distance à son terrain (Discu. : L. Scalambrin, HES-SO et P. Blum, EHESS) - A2 / Temporalité longue : les visages de la négociation (Discu. : V. Rolle, Uni. de Nantes et J. Peneff, Uni. d’Aix-Marseille) - A3 / Négocier «à l’usure» : immersion longue sur le terrain (Discu. : P.-E. Sorignet, Uni. de Lausanne et A. Monjaret, CNRS-EHESS) - A4 / Convaincre et se laisser convaincre I (Discu. : M. Avanza, Uni. de Lausanne et A. Aubry, Uni. de Lausanne)

13h-14h30 : Pause repas

14h30-16h : Ateliers en parallèle

- B1 / Contrepartie active (Discu. : M. Kuehni, HES-SO et N. Rigaux, Uni. de Namur) - B2 / Contrepartie marchande (Discu. : A. Aubry, Uni. de Lausanne et N. Benelli, HES-SO)

- B3 / Négocier dans une institution (Discu. : Ch. Dargère, Uni. de St-Etienne et A. Frauenfelder, HES-SO)

- B4 / Convaincre et se laisser convaincre II (Discu. : S. Grosjean, Uni. d’Ottawa et M. Perrenoud, Uni. de Lausanne).

16h-16h30 : Pause

16h30-17h15 : Daniel Bizeul, Cresppa-CSU, «L'enquête, comme une extension de la vie ordinaire»

17h15-18h30 : Table ronde avec J. Peneff (Uni. d’Aix-Marseille), Carolyne Grimard (UQAM), Pierre-Emmanuel Sorignet (Uni. de Lausanne), Arnaud Frauenfelder (HES-SO), Nadia Yersin (Ville de Lausanne, programme Interact)

PROGRAMME GENERAL

Jeudi 26 avril

Vendredi 27 avril

9h-9h45 : Anne Monjaret, CNRS-EHESS, «Les temporalités de la négociation en enquête»

9h45-10h30 : Sylvie Grosjean et Frederik Matte, Université d’Ottawa, «Entrer avec une caméra: observer, écouter et se faire accepter»

10h30-11h : pause

11h-12h30 : Ateliers en parallèle

- C1 / Négociation: entre formel et informel (Discu. : A. Frauenfelder, HES-SO et A. Tilman, Uni. d’Evry) - C2 / Multi-négociations (Discu. : L. Scalambrin, HES-SO et Ch. Dargère, Uni. de St-Etienne)

- C3 / Refus, transformations et re-négociations (Discu. : M. Perrenoud, Uni. de Lausanne et V. Rolle, Uni. de Nantes) - C4 / Mentir sur son identité et son projet (Discu. : M. Meyer, Uni. de Lausanne et Ch. Papinot, Uni. de Poitiers)

12h30-13h45 : pause

13h45-15h15 : Ateliers en parallèle

- D1 / Multi-fronts de la négociation (Discu. : M. Meyer, Uni. de Lausanne et A. Tilman, Uni. d’Evry) - D2 / Négocier avec des groupes non-formalisés (Discu. : M. Kuehni, HES-SO et C. Grimard, UQAM) - D3 / Convaincre et se laisser convaincre III (Discu. : N. Benelli, HES-SO et A. Monjaret, CNRS-EHESS)

15h30-16h15 : Natalie Rigaux, Université de Namur, «"J'aime mieux en rester là" : à propos de l'éviction du terrain et d'autres déconvenues»

16h15-16h45 : Conclusion. Morgane Kuehni, HES-SO, et Michaël Meyer, Université de Lausanne

Renseignements et inscriptions : ale18.negocier@gmail.com Organisé avec le soutien de : l’Institut d'études politiques, historiques et internationales (IEPHI) et l’Institut des sciences

sociales (ISS) de l’Université de Lausanne, la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) et le Fonds national

SESSION A (jeudi, 11h30-13h)

- A1 / S’approcher et s’éloigner : négocier la distance à son terrain (Discu. : L. Scalambrin, HES-SO et P. Blum, EHESS) ‣ Stéphanie Archat (Université Paris-Dauphine), Garder sa place sans être là ? La négociation d’une prise de distance avec son

terrain

‣ Gaëlle Ronsin (Université Grenoble Alpes), Négocier la sortie du terrain : retour d’expérience sur un processus partagé mais peu documenté

‣ Jenny Ros (HES-SO), Négociation d’une relation, d’un rôle et d’un corpus. Récit d’une recherche sur la collaboration interprofessionnelle dans une équipe de psychiatrie de liaison

- A2 / Temporalité longue : les visages de la négociation (Discu. : V. Rolle, Uni. de Nantes et J. Peneff, Uni. d’Aix-Marseille) ‣ Aline Hartemann (Centre Marc Bloch), Quelles ressources mobiliser pour négocier l’accès à un terrain d’enquête ?

L’appartenance politique comme ressource déterminante et inattendue, dans le cas d’un terrain effectué au sein d’une entreprise de média européen

‣ Marie Métrailler (Université de Lausanne), Négocier à visage découvert

- A3 / Négocier «à l’usure» : immersion longue sur le terrain (Discu. : P.-E. Sorignet, Uni. de Lausanne et A. Monjaret, CNRS-EHESS) ‣ Kévin Delasalle (Université de Nantes), Accès et maintien sur le terrain en milieu partisan : un ethnographe-militant devenu

militant-ethnographe

‣ Quentin Messerschmidt-Mariet (EHESS), Un chercheur en Loge, ou comment enquêter au sein d’une obédience maçonnique. Le cas du Pôle Jeunesse du Grand Orient de France

‣ Marie Zegierman-Gouzou (Université Lyon 2), « Chercheuse militante » : réflexivité sur une double identité négociée - A4 / Convaincre et se laisser convaincre I (Discu. : M. Avanza, Uni. de Lausanne et A. Aubry, Uni. de Lausanne)

‣ Mélodie Gauglin (ENS Lyon), Négocier sa présence sur un terrain qui « ne veut pas de nous » : une recherche au sein de la mouvance familialiste conservatrice lyonnaise

‣ Zoé Haller (Université de Rouen), Le débat sur la parité au sein de la FSU : intégrer un terrain clivant ‣ Stéphanie Monay (Université de Lausanne), Négocier son entrée dans l’Armée suisse

SESSION B (jeudi, 14h30-16h)

- B1 / Contrepartie active (Discu. : M. Kuehni, HES-SO et N. Rigaux, Uni. de Namur)

‣ Yoletty Bracho (Université Lyon 2), Travailler avec, militer avec : une réflexion sur deux outils d’intégration au terrain lors d’une enquête sur le militantisme dans l’État à Caracas (Venezuela)

‣ Sylvain Malcorps (Université Libre de Bruxelles), L’entreprise médiatique comme terrain de recherche: le parrain, la convention et la démarche de recherche-action comme outils de négociation

‣ Camille Martin (ENS Lyon), Conduire une fausse recherche pour en mener une vraie. Penser les coûts de la réalisation de travaux utiles aux enquêté-e-s

- B2 / Contrepartie marchande (Discu. : A. Aubry, Uni. de Lausanne et N. Benelli, HES-SO)

‣ Clément Barbier, Cécile Cuny et David Gaborieau (Université Paris Est), Rencontrer des ouvriers dans leur entreprise. Questions épistémologiques, éthiques et politiques

‣Diana Ospina Diaz (ENS Paris), Négocier son entrée sur le terrain. Réflexions sur les échanges marchands en situation d'enquête.

- B3 / Négocier dans une institution (Discu. : Ch. Dargère, Uni. de St-Etienne et A. Frauenfelder, HES-SO)

‣ Cédric Laheyne (Université Paris 8), La sociologie des émotions comme moyen de négocier l’accès au terrain dans une institution fermée : le cas d’une recherche sociologique au sein d’un collège jésuite

‣ Diane Rufin et Fabien Deshayes (Université de Genève), Négocier une recherche ethnographique sur les relations enseignant-parents dans des établissements primaires du canton de Genève. Réciprocité et ajustements, difficultés et contraintes

- B4 / Convaincre et se laisser convaincre II (Discu. : S. Grosjean, Uni. d’Ottawa et M. Perrenoud, Uni. de Lausanne).

‣ Guillaume Le Saulnier (Université de Reims Champagne-Ardenne), Convaincre et se laisser convaincre : l’enquêteur face à la condition policière

‣ Marc-Antoine Morier (ethnologue indépendant), Se faire accepter comme ethnologue : les différentes techniques de persuasion à l’épreuve du terrain

‣ Julie Sedel (Université de Strasbourg), Négocier l’enquête auprès d’un groupe patronal : le cas des dirigeants de médias

COMMUNICATIONS

SESSION C (vendredi, 11h-12h30)

- C1 / Négociation: entre formel et informel (Discu. : A. Frauenfelder, HES-SO et A. Tilman, Uni. d’Evry)

‣ Assia Boutaleb (Université de Tours), Dans les interstices d’une commande institutionnelle : négocier l’accès à l’hôpital public au Maroc

‣ Annabelle Charbonnier (EHESS), Etrangère, femme et chercheur sur le tourisme : trois "statuts" à négocier

‣ Shia Manh Ly, Thomas Zannin (HES-SO), « Tu fais partie de l’équipe, maintenant » : ethnographier la proximité dans des clubs de sport

- C2 / Multi-négociations (Discu. : L. Scalambrin, HES-SO et Ch. Dargère, Uni. de St-Etienne) ‣ Marion Lecoquierre (Université Aix-Marseille), Accéder au terrain en Palestine : faire ses preuves

‣ Frédérique Leresche (HES-SO), L’attention portée à la mise en scène de soi pour l’accès et le maintien sur le terrain de recherche : enjeux stratégiques et éthiques

‣ Emilie Pontanier et Charlène Ménard (Université Lyon 2), Enquêter sur les religions, les discriminations et le racisme en milieu scolaire : comment négocier l’entrée sur le terrain lorsqu'il s'agit de questions vives socialement ? Stratégies, tensions et limites du travail ethnographique

- C3 / Refus, transformations et re-négociations (Discu. : M. Perrenoud, Uni. de Lausanne et V. Rolle, Uni. de Nantes) ‣ Miriam Odoni (Université de Neuchâtel), Dans les coulisses d’un jury de piano : refus, transformation et accès aux

délibérations dans les concours de musique internationaux

‣ Prisca Justine Ehui (Université Félix-Houphouët-Boigny), Etudier l’univers de l’exorcisme féminin agni : un savoir-faire méthodologique entre devoir, pourparlers et habileté

‣ Julie Riegel (Université Paris 1), Négocier son terrain en sorte de le restituer : implications d'une posture de recherche action

- C4 / Mentir sur son identité et son projet (Discu. : M. Meyer, Uni. de Lausanne et Ch. Papinot, Uni. de Poitiers)

‣ Prunelle Aymé (Sciences Po Paris), Enquêter parmi les femmes de l’AKP en Turquie : présentation de soi et négociation de la relation enquêtrice-enquêtée

‣ Claire Choupel, « Devenir » une étudiante « catho-compatible » : quels risques méthodologiques et épistémologiques pour l’enquête ?

‣ Eva Devita, Enquêter en camp disciplinaire : du silence aux malentendus. Le dilemme ethique d’une jeune chercheuse

SESSION D (vendredi, 13h45-15h15)

- D1 / Multi-fronts de la négociation (Discu. : M. Meyer, Uni. de Lausanne et A. Tilman, Uni. d’Evry)

‣ Agathe Menetrier (Max Planck Institute for Social Anthropology), Entretenir un terrain mutli-situé sur la durée : le smartphone comme plateforme de la négociation

‣ Elyamine Settoul (CNAM), Négocier l’accès à un terrain sensible pour étudier un objet sensible : l’exemple des militaires issus de l’immigration

‣ Géraldine Bugnon, Armelle Weil et Arnaud Frauenfelder (HES-SO), Un droit d’entrée sur le terrain à géométrie variable : prouver son éthique scientifique auprès des institutions, et ses qualités morales auprès des jeunes

- D2 / Négocier avec des groupes non-formalisés (Discu. : M. Kuehni, HES-SO et C. Grimard, UQAM)

‣ Thibaut Besozzi (Université de Lorraine), Négocier sa place auprès des commanditaires et auprès des informateurs. L’exemple d’une immersion ethnographique dans le « monde de la rue »

‣ Arnaud Bubeck (Université de Strasbourg), À la rencontre d’une subjectivité qui nous échappe – Comment négocier un terrain avec des patients en situation de marginalité et de précarité ?

‣ Maxime Felder (Université de Genève), Peut-on faire l’ethnographie d’un quartier ?

- D3 / Convaincre et se laisser convaincre III (Discu. : N. Benelli, HES-SO et A. Monjaret, CNRS-EHESS)

‣ Nathanaël Wadbled (Université de Lorraine), Pouvoir faire parler de l’intimité. Les conditions d’une enquête sur l’expérience de visite d’Auschwitz

‣ Marlyse Debergh (Université de Genève), Négociations contrastées auprès d'un centre de santé sexuelle et d'un centre de santé communautaire de Suisse romande

COMMUNICATIONS

TOUTES LES CONFERENCES PLENIERES (KEYNOTES) : SALLE 315.1

TABLE RONDE (jeudi, 17h15-18h30) : SALLE 315.1

SESSION A (jeudi, 11h30-13h)

- A1 /

S’approcher et s’éloigner : négocier la distance à son terrain -

SALLE 338

- A2 /

Temporalité longue : les visages de la négociation

- SALLE 340

- A3 /

Négocier «à l’usure» : immersion longue sur le terrain

- SALLE 340.1

- A4 /

Convaincre et se laisser convaincre I

- SALLE 342

SESSION B (jeudi, 14h30-16h)

-

B1 /

Contrepartie active

- SALLE 338

-

B2 /

Contrepartie marchande

- SALLE 340

-

B3 /

Négocier dans une institution

- SALLE 340.1

-

B4 /

Convaincre et se laisser convaincre II

- SALLE 342

SESSION C (vendredi, 11h-12h30)

- C1 /

Négociation: entre formel et informel -

SALLE 321

- C2 /

Multi-négociations

- SALLE 338

- C3 /

Refus, transformations et re-négociations -

SALLE 340

- C4 /

Mentir sur son identité et son projet -

SALLE 342

SESSION D (vendredi, 13h45-15h15)

-

D1 /

Multi-fronts de la négociation

- SALLE 321

-

D2 /

Négocier avec des groupes non-formalisés

- SALLE 338

-

D3 /

Convaincre et se laisser convaincre III

- SALLE 340

SALLES

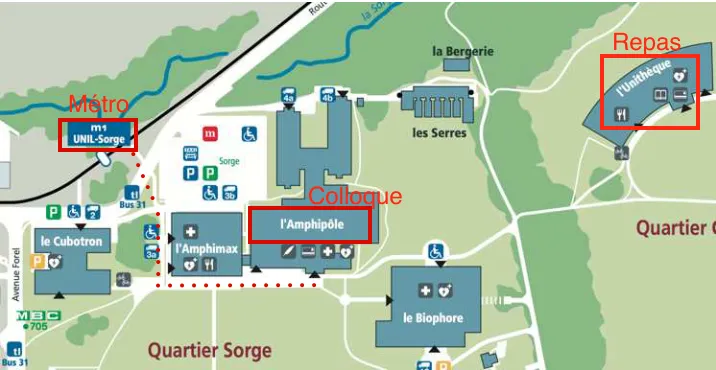

‣Le colloque se déroulera au bâtiment A m p h i p ô l e, s u r l a c a m p u s d e l’Université de Lausanne (Descendre à l’arrêt du métro M1 «UNIL-Sorge»). ‣L’accueil le premier jour et les pauses se feront dans le hall principal du bâtiment.

‣Les repas de midi auront lieu au restaurant universitaire, au bâtiment Unithèque (dit «La Banane»).

Repas

TABLE DES MATIERES

SESSION A (jeudi, 11h30-13h) ... 8

A1 / S’approcher et s’éloigner : négocier la distance à son terrain... 8

Garder sa place sans être là ? La négociation d’une prise de distance avec son terrain ... 8

Négocier la sortie du terrain : retour d’expérience sur un processus partagé mais peu documenté. ... 9

Négociation d’une relation, d’un rôle et d’un corpus. Récit d’une recherche sur la collaboration interprofessionnelle dans une équipe de psychiatrie de liaison ... 11

A2 / Temporalité longue : les visages de la négociation ... 12

Quelles ressources mobiliser pour négocier l’accès à un terrain d’enquête ? L’appartenance politique comme ressource déterminante et inattendue, dans le cas d’un terrain effectué au sein d’une entreprise de média européen. ... 12

Négocier à visage découvert ... 13

A3 / Négocier «à l’usure» : immersion longue sur le terrain ... 14

Accès et maintien sur le terrain en milieu partisan : un ethnographe-militant devenu militant-ethnographe ... 14

Un chercheur en Loge, ou comment enquêter au sein d’une obédience maçonnique. Le cas des jeunes Francs-Maçons du Grand Orient de France ... 16

« Chercheuse militante » : réflexivité sur une double identité négociée... 17

A4 / Convaincre et se laisser convaincre I ... 18

Négocier sa présence sur un terrain qui ne « veut pas de nous » : une recherche au sein de la mouvance familialiste conservatrice lyonnaise. ... 18

Le débat sur la parité au sein de la FSU : intégrer un terrain clivant ... 19

Négocier son entrée dans l’Armée suisse ... 20

SESSION B (jeudi, 14h30-16h) ... 21

B1 / Contrepartie active ... 21

Travailler avec, militer avec : une réflexion sur deux outils d’intégration au terrain lors d’une enquête sur le militantisme dans l’État à Caracas (Venezuela) ... 21

L’entreprise médiatique comme terrain de recherche: le parrain, la convention et la démarche de recherche-action comme outils de négociation ... 23

Conduire une fausse recherche pour en mener une vraie. Penser les coûts de la réalisation de travaux utiles aux enquêté-e-s ... 24

B2 / Contrepartie marchande... 25

Rencontrer des ouvriers dans leur entreprise. Questions épistémologiques, éthiques et politiques ... 25

Négocier son entrée sur le terrain. Réflexions sur les échanges marchands en situation d'enquête ... 26

B3 / Négocier dans une institution ... 27

La sociologie des émotions comme moyen de négocier l’accès au terrain dans une institution fermée : le cas d’une recherche sociologique au sein d’un collège jésuite ... 27

Négocier une recherche ethnographique sur les relations enseignant-parents dans des établissements primaires du canton de Genève. Réciprocité et ajustements, difficultés et contraintes. ... 28

B4 / Convaincre et se laisser convaincre II ... 29

Convaincre et se laisser convaincre : l’enquêteur face à la condition policière ... 29

SESSION C (vendredi, 11h-12h30) ... 33

C1 / Négociation: entre formel et informel ... 33

Dans les interstices d’une commande institutionnelle : négocier l’accès à l’hôpital public au Maroc ... 33

Etrangère, femme et chercheur sur le tourisme : trois "statuts" à négocier ... 34

« Tu fais partie de l’équipe, maintenant » : ethnographier la proximité dans des clubs de sport ... 35

C2 / Multi-négociations ... 36

Accéder au terrain en Palestine : faire ses preuves ... 36

L’attention portée à la mise en scène de soi pour l’accès et le maintien sur le terrain de recherche : enjeux stratégiques et éthiques ... 37

Enquêter sur les religions, les discriminations et le racisme en milieu scolaire : comment négocier l’entrée sur le terrain lorsqu'il s'agit de questions vives socialement ? Stratégies, tensions et limites du travail ethnographique. ... 38

C3 / Refus, transformations et re-négociations ... 39

Dans les coulisses d’un jury de piano : refus, transformation et accès aux délibérations dans les concours de musique internationaux ... 39

Etudier l’univers de l’exorcisme féminin agni : un savoir-faire méthodologique entre devoir, pourparlers et habileté. ... 41

Négocier son terrain en sorte de le restituer: implications d'une posture de recherche action ... 42

C4 / Mentir sur son identité et son projet ... 43

Enquêter parmi les femmes de l’AKP en Turquie : présentation de soi et négociation de la relation enquêtrice-enquêtée ... 43

« Devenir » une étudiante « catho-compatible » : quels risques méthodologiques et épistémologiques pour l’enquête ? ... 44

Enquêter en camp disciplinaire : du silence aux malentendus. Le dilemme éthique d’une jeune chercheuse ... 46

SESSION D (vendredi, 13h45-15h15) ... 47

D1 / Multi-fronts de la négociation ... 47

Entretenir un terrain mutli-situé sur la durée : le smartphone comme plateforme de la négociation ... 47

Négocier l’accès à un terrain sensible pour étudier un objet sensible : l’exemple des militaires issus de l’immigration ... 49

Un droit d’entrée sur le terrain à géométrie variable : prouver son éthique scientifique auprès des institutions, et ses qualités morales auprès des jeunes. ... 50

D2 / Négocier avec des groupes non-formalisés ... 51

Négocier sa place auprès des commanditaires et auprès des informateurs. L’exemple d’une immersion ethnographique dans le « monde de la rue » ... 51

À la rencontre d’une subjectivité qui nous échappe – Comment négocier un terrain avec des patients en situation de marginalité et de précarité ? ... 53

Peut-on faire l’ethnographie d’un quartier ? ... 54

D3 / Convaincre et se laisser convaincre III ... 55

Pouvoir faire parler de l’intimité. Les conditions d’une enquête sur l’expérience de visite d’Auschwitz .... 55

SESSION A (jeudi, 11h30-13h)

A1 / S’approcher et s’éloigner : négocier la distance à son terrain

(Discu. : L. Scalambrin, HES-SO et P. Blum, EHESS)

Garder sa place sans être là ? La négociation d’une prise de distance avec son terrain

ARCHAT Stéphanie, IRISSO, Université Paris-Dauphine, Université de recherche PSL, stephaniearchat@gmail.com

Cette communication prend pour objet un terrain ethnographique toujours en cours, conduit dans le cadre de ma thèse en préparation, au sein de l’antenne parisienne d’une association militante féministe française d’échelle nationale. J’assiste et participe dans ce cadre aux réunions et actions militantes et ai également accès à des communications formelles de l’association et à des échanges plus informels entre militant.e.s. D’intensité variable selon les périodes, cette ethnographie dure depuis maintenant plus de deux ans, alors que les négociations originelles ne laissaient pas présager un tel terrain.

En effet, je n’envisageais à l’origine pas nécessairement de réaliser une ethnographie et ai d’abord sollicité plusieurs fois l’association pour obtenir des entretiens avec des militant.e.s. A ma surprise, je n’ai cependant pas pu obtenir de réponse favorable à ces demandes, notamment en raison de la (déjà) forte sollicitation de l’association par des journalistes et étudiant.e.s. J’ai en revanche été invitée par les militant.e.s à prendre part aux activités de l’association. Conditionnant alors implicitement ma présence à un engagement militant, ces derniers m’ont largement ouvert la possibilité d’un terrain ethnographique. J’ai en effet très rapidement été perçue comme une militante potentielle par les membres de l’association, pour des raisons que l’on développera dans la communication.

Cette entrée particulière sur le terrain présente des enjeux méthodologiques et éthiques spécifiques ; enjeux qui ont d’ailleurs été accentués par ma tentative de distanciation de l’association. J’ai en effet, pour des raisons liées au calendrier de ma thèse et de mes différents terrains, pris une certaine distance depuis quelques mois avec l’association, dans l’attente d’un retour plus soutenu.

Ainsi, alors que je suis impliquée et perçue notamment comme une militante depuis plus de deux ans, comment négocier une plus faible implication qui ne peut être justifiée par un éloignement géographique ? De même, dans ces conditions, comment puis-je m’assurer que tout.e.s les membres de l’association –y compris les nouveaux/nouvelles arrivé.e.s dans des phases d’absence– sont informé.e.s de la recherche que je réalise ? Et dans quelle mesure suis-je tenue de le faire ?

Négocier la sortie du terrain : retour d’expérience sur un processus partagé mais peu documenté.

RONSIN Gaëlle, Université Grenoble Alpes, IRSTEA, Centre Max Weber, Lyon, gaelle.ronsin@gmail.com

J’ai réalisé une ethnographie entre 2014 et 2017 au sein d’un terrain multi-situé, celui du milieu relationnel construit autour des conseils scientifiques des espaces naturels protégés des Alpes françaises (parc national des Ecrins, parc naturel du Vercors, réserves naturelles de Haute-Savoie). J’ai cherché à comprendre comment différents micro-régimes de sciences en société (l’expertise et le partenariat) s’articulent dans un même espace social, celui des conseils scientifiques. Le milieu que j’ai investi est marqué par une circulation de professionnels·les qui se retrouvent régulièrement malgré leur différentes appartenances institutionnelles. Je me suis donc attachée à suivre leurs mobilités et à documenter ce contexte relationnel. J’ai établi un contact permanent avec une dizaine de personnes, séjourné sur les lieux de travail (laboratoires, services scientifiques) et réalisé des entretiens, des observations de réunions et des enquêtes visuelles. Ce travail s’est basé sur le principe de l’ « ethnographie coopérative » en associant quelques acteur·rices à diverses étapes de la recherche.

L’accès et le maintien sur mon terrain d’enquête n’ont pas donné lieu à des négociations sources de réflexions ou de tensions particulières. Mon immersion se déroula plutôt aisément en raison notamment, de la proximité professionnelle que je possède avec le milieu étudié. Au contraire, ce fut la fin de mon enquête qui donna lieu à des processus et des enjeux de négociation particulièrement complexes.

Il arrive qu’à un moment l’ethnographe se mette en retrait et n’assure plus de présence constante sur son terrain. Plusieurs raisons l’y conduisent. Méthodologiquement, lorsque le principe de « point de saturation théorique » est atteint le·a chercheur·e n’a plus besoin de récolter des données supplémentaires, ou alors de façon très circonscrite. Des contraintes objectives entrent aussi en jeu : fin de financement, nouvelles activités, focalisation sur l’écriture etc. qui amènent à prendre de la distance (physique, temporelle, matérielle) avec son terrain.

Dans mon cas, la fin de mon financement doctoral approchant, ma directrice de thèse m’a demandé fin 2016 d’ « arrêter le terrain » pour me consacrer à l’écriture. Par-là, elle me demandait de cesser d’aller à des réunions, de participer à la vie du service scientifique des espaces protégés étudiés ou à des sorties de terrain et de finir rapidement ma récolte de matériaux. Cette requête a pris de l’ampleur le jour de mon comité de thèse annuel, rassemblant des chercheur·ses encadrant mon travail et des acteur·rices de terrain. Au cours de cette réunion a été discutée la nécessité que je termine bientôt mon enquête. Ceci a provoqué des réactions variées chez les participant·es, allant de l’injonction, à la surprise ou à l’incompréhension. C’est sur ce moment particulier, lorsqu’on annonce la fin d’une enquête, et ses conséquences que je souhaite revenir durant cette communication. A l’inverse de l’entrée sur un terrain, cette étape est très peu discutée dans la littérature en sociologie ou en anthropologie et mériterait d’être mieux documentée.

le moment, entre ma présence à certaines réunions, mon absence à d’autres, des réponses positives ou négatives à des sollicitations. Au contraire, mon désengagement a été perçu comme un soulagement pour certain·es.

Négociation d’une relation, d’un rôle et d’un corpus. Récit d’une recherche sur la collaboration interprofessionnelle dans une équipe de psychiatrie de liaison

ROS Jenny, HES-SO, EESP Lausanne, Jenny.ros@eesp.ch

Cette contribution rend compte d’un processus de négociation d’accès au terrain dans le cadre d’une recherche réalisée auprès d’une équipe pluridisciplinaire de psychiatrie de liaison. Le travail de terrain s’est déroulé de novembre 2010 à mars 2012 à Lausanne.

L’objectif de cette recherche était d’étudier les obstacles à la collaboration interprofessionnelle et d’analyser la manière dont ils sont gérés collectivement en équipe. Le corpus de données a été construit de manière à saisir le discours de différentes actrices et acteurs dans des contextes variés. Il est constitué notamment de différents types d’entretiens ainsi que d’enregistrements vidéo de réunions d’équipe et de réseau dans lesquels des cas de patient·e·s étaient discutés.

La négociation de l’accès – et du maintien – au terrain s’est déroulée de manière continue et peut être résumée en six étapes. Elles seront présentées et illustrées à l’aide d’extraits du journal de terrain :

1. La formulation d’une demande officielle et la rencontre du responsable de l’équipe ; 2. La rencontre et la présentation du projet aux professionnel·le·s de l’équipe ;

3. La rédaction et la soumission d’un projet destiné à une commission d’éthique, en collaboration avec le responsable de l’équipe ;

4. Une nouvelle négociation du projet suite à un changement du responsable de l’équipe. 5. Une seconde phase de négociation avec les professionnel·le·s de l’équipe ;

6. La négociation d’une étude de cas approfondie, impliquant l’accès à des familles de patient·e·s et à des professionnel·le·s externes à l’équipe.

A2 / Temporalité longue : les visages de la négociation

(Discu. : V. Rolle, Uni. de Nantes et J. Peneff, Uni. d’Aix-Marseille)

Quelles ressources mobiliser pour négocier l’accès à un terrain d’enquête ? L’appartenance politique comme ressource déterminante et inattendue, dans le cas d’un terrain effectué au sein d’une entreprise de média européen.

HARTEMANN Aline, Centre Marc Bloch de Berlin, aline.hartemann@sciencespo.fr

Terrain : Un média européen, de 2002 à 2018

La négociation pour l’accès au terrain, dans ses aspects pratiques et rhétoriques, présente ici des originalités, dans la mesure où elle s’est déroulée à plusieurs moments distincts, le travail d’enquête ayant dû s’inscrire dans le temps long, pour différentes raisons (missions d’enseignement à l’étranger, exercice d’une activité professionnelle en parallèle). Trois phases de terrain ont été effectuées sur 15 ans : en 2001-2002, en 2008 et 2017. Elles se sont déroulées dans des pays et des langues différentes (l’Allemagne, la France, la Belgique et l’Italie notamment), en raison de la diversité des sites d’implantation de la chaîne. Ces trois périodes ont été marquées par des caractéristiques différentes, qui ont varié principalement en fonction de trois paramètres : les propriétés sociales des dirigeants à la tête de l’entreprise étudiée (avec la question de l’âge, du sexe, et de la couleur politique des dirigeants, élément crucial comme nous le verrons plus bas), les bouleversements du paysage médiatique induits par le numérique dès le milieu des années 2000 et enfin les modifications du monde social dans lequel la chaîne est inscrite. Ma présentation comprend trois dimensions principales : je souhaite, dans un premier temps, présenter les ressources, les contraintes et les stratégies qui furent les miennes lors de la présentation de « soi » et de ma démarche de recherche lors de la négociation d’accès au terrain avec les acteurs. Dans le cadre de ma démarche, trois figures de « chercheur » se dégagent : d’abord celle de l’étudiant « suppliant », « implorant » un accès au terrain, puis celle du doctorant avancé ou « l’éternel étudiant », mais qui enseigne et publie, et enfin celle de « chercheur CNRS », psychologue ou encore journaliste. Je souhaite développer deux points dans ma proposition de communication : premièrement, je démontre que la situation la plus féconde en termes d’insertion dans le terrain et de récolte de données a été celle d’étudiant-stagiaire, au début des années 2000. Et ensuite, les ressources qui m’ont permis d’ouvrir l’accès au terrain n’étaient pas celles auxquelles j’avais pensé ni mobilisées.

Négocier à visage découvert

METRAILLER Marie, Centre de recherche sur l’action politique de l’Université de Lausanne (CRAPUL), IEPHI, marie.metrailller@unil.ch

Terrain : Association suisse des locataires, section Vaud de septembre 2013 à décembre 2013 puis de juin 2015 à juin 2017 (participation ponctuelle aux activités politiques de l’association, suivi des salarié·e·s et des avocat·e·s dans leurs activités de défense des locataires, engagement en tant que bénévole au sein de l’association).

À partir de ma propre expérience de terrain, je propose dans cette communication de montrer et d’analyser l’intérêt d’une négociation « à visage découvert », c’est-à-dire dans laquelle les personnes avec qui on négocie l’accès à un terrain connaissent déjà la problématique qui sous-tend l’enquête elle-même. Ce type de négociation entraîne des conséquences importantes, à la fois dans les rapports que l’on entretient avec ces personnes tout au long de l’enquête, et aussi, inévitablement, dans les analyses que l’on en tire. Je me suis trouvée dans cette situation lorsqu’il m’a fallu négocier un nouvel accès à un terrain sur lequel j’avais précédemment travaillé, à savoir l’Asloca Vaud (section vaudoise de l’Association suisse des locataires). Ce premier travail m’avait conduit à réaliser des observations et des entretiens auprès des salarié·e·s de l’association, qui reçoivent des locataires lors de consultations juridiques. À l’issue de ce premier travail, sans savoir alors que j’allais poursuivre ma recherche, j’ai organisé une séance de restitution durant laquelle j’ai distribué quelques exemplaires de mon travail (dont j’avais supprimé certains passages par souci de confidentialité) et nous avons eu une discussion sur le contenu de mes analyses durant laquelle des différends sont apparus. Ainsi, lorsque j’ai repris contact avec l’association afin de réaliser une seconde recherche plus détaillée et portant sur une problématique analogue, il m’a fallu renégocier l’accès au terrain avec des personnes ayant eu connaissance de mon premier travail et avec qui j’avais eu des débats à son propos. Cette négociation a donc eu lieu dans des circonstances particulières qui m’empêchaient de cacher tout ou partie de mes intentions quant à cette nouvelle recherche, et m’obligeaient par conséquent à rendre celles-ci aussi transparentes que possible. Une telle situation place nécessairement la chercheuse dans un rapport de confiance et de sincérité avec les enquêté·e·s. Elle rend les contacts plus étroits, facilite à la fois les rapports avec les individus et les inévitables moments de renégociation qui surgissent lors d’une recherche prolongée sur un même terrain. Enfin, et c’est peut-être le point le plus important, cela permet d’échanger, non seulement sur les expériences et positions des individus, mais également sur la recherche en train de se faire. Plutôt que de considérer le terrain d’enquête comme un espace sinon hostile, du moins d’accès délicat, cette démarche m’a progressivement conduite à considérer les enquêté·e·s avec lesquel·le·s je travaille comme des sujets, et non comme des objets d’étude.

A3 / Négocier «à l’usure» : immersion longue sur le terrain

(Discu. : P.-E. Sorignet, Uni. de Lausanne et A. Monjaret, CNRS-EHESS)

Accès et maintien sur le terrain en milieu partisan : un ethnographe-militant devenu militant-ethnographe

DELASALLE Kévin, Centre Nantais de Sociologie (CENS, UMR 6025 – Université de Nantes), kevin.delasalle@etu.univ-nantes.fr

Terrain : Parti Socialiste / Période : 2010-2016

Issue d'une thèse de Doctorat en Sociologie1

, la communication interroge la question de l'accès et du maintien sur le terrain dans le cadre d'une recherche ethnographique de longue durée menée en milieu partisan. La thèse interroge en effet la question de la dimension malheureuse de l'engagement militant – le « tourment militant » – à partir d'une enquête menée par immersion ethnographique pendant six ans, entre 2010 et 2016, au sein d'une Section locale et d'une Fédération départementale du Parti Socialiste français.

L'immersion ethnographique de longue durée, qui a progressivement conduit l'auteur à passer sur son terrain du statut de chercheur à celui d'adhérent puis de militant « professionnalisé », permet de soulever les questions de la négociation de la présence du chercheur sur son terrain (gagner la confiance de ses « enquêtés », donner des gages de loyauté...) et de l'évolution des formes que peut prendre cette négociation au cours de l'enquête pour assurer le maintien du chercheur sur son terrain.

Dans un premier temps (2010-2011), l'accès au terrain s'apparente à une négociation implicite et « à l'usure » : en m'impliquant pleinement dans la vie militante, il s'agit d'entretenir le flou quant à mon statut de chercheur, et de gagner la confiance de mes « enquêtés » en leur donnant des gages de loyauté.

Le second temps de l'immersion ethnographique voit le chercheur s'effacer progressivement derrière le militant. À compter des campagnes présidentielles et législatives de 2012, mon statut de chercheur est oublié, voire ignoré, par des « enquêtés » devenus « camarades ». Totalement happé par mon terrain, je deviens ensuite un militant « professionnalisé » : en récompense de mes bons et loyaux services, un poste de collaborateur d'élus m'est ainsi proposé. Les matériaux ethnographiques recueillis sont dès lors épars ; j'accumule en revanche, au cours de cette période, de nombreux matériaux militants (comptes-rendus de réunions, etc...) qui s'avéreront par la suite particulièrement précieux pour l'enquête.

Enfin, troisième temps de l'immersion ethnographique, la lente et progressive prise de distance avec le terrain rend possible la remobilisation du militant comme chercheur. Ce n'est qu'à l'approche des élections locales de 2015 et de la fin de mon contrat de travail – et non sans être saisi par la crainte de

Un chercheur en Loge, ou comment enquêter au sein d’une obédience maçonnique. Le cas des jeunes Francs-Maçons du Grand Orient de France

MESSERSCHMIDT-MARIET Quentin, Ecole des hautes études en sciences sociales, quentinmesserschmidt@ehess.fr

Terrain : Le Grand Orient de France, première obédience maçonnique française, notamment les 2000 membres âgés de moins de 35 ans (sur 52800 membres au total), sur la période 2017-2019

La communication proposée s’inscrit dans le cadre d’une recherche en cours, portant sur les raisons de l’engagement de jeunes individus au sein d’une obédience maçonnique.

Etudier, de l’intérieur, un tel espace social implique une appartenance associative. Franc-maçon depuis 2015, l’auteur négocie donc avec la connaissance des normes et règles de l’institution. Il est par ailleurs membre du Pôle Jeunesse de l’obédience, une association interne au Grand Orient de France (GODF), qui réunit une partie des jeunes francs-maçons de moins de 35 ans et les fédère à travers des actions communes. La négociation, qui s’est déroulée sur un an et demi, avait pour objectif d’accéder aux adresses emails, pour diffusion de questionnaires et demandes d’entretiens, et à la base de données de l’obédience, pour analyse statistique. Elle avait aussi pour objectif d’obtenir un accord explicite de l’association et de l’obédience, pour faciliter les recherches.

Après un an de procédure « Loge – Région – Niveau national » (qui sera expliqué), n’arrivant pas à aboutir du fait du renouvellement annuel du Conseil de l’ordre – l’organe exécutif de l’association, l’auteur décide de passer directement par l’association du Pôle Jeunesse et son Assemblée générale. La négociation se déroule en plusieurs temps, avec une décision finale au sein de la commission Education et culture du Conseil de l’ordre. Une lettre définitive d’accord est envoyée en février, excluant certaines demandes mais mettant à disposition les services administratifs de l’obédience pour la recherche.

Au cours de la communication, après être revenu brièvement sur l’état de la sociologie de la franc-maçonnerie et aux problèmes qu’elle rencontre, l’auteur reviendra sur trois points centraux :

Les éléments accessibles et non-accessibles, du fait de la protection de l’obédience sur ses données, qui limiteront nécessairement l’analyse. Cette mise à distance du sociologue s’explique par des éléments historiques, notamment de répression maçonnique, et par des enjeux de pouvoir actuels.

Le double rôle du chercheur franc-maçon alors qu’il appartient à son terrain d’enquête. Dans ce cas précis, l’auteur est pris par son engagement maçonnique (un « serment », soumis à la discrétion et au « secret » maçonnique) tout en étant dans une démarche d’observation, qui peut entrer en contradiction avec ce devoir de discrétion. Quel rôle cette double appartenance a eu durant la négociation ? Quelles incidences aura-t-elle dans la rédaction et les étapes de rendus ou de présentation ?

« Chercheuse militante » : réflexivité sur une double identité négociée

ZEGIERMAN-GOUZOU Marie, Université Lyon II, laboratoire Triangle, ENS Lyon, marie_zegierman@hotmail.com

Les réflexions épistémologiques et méthodologiques abordées sont issues d'une immersion ininterrompue de 11 mois dans le quartier du Sanitas à Tours, complétée par des allers-retours ponctuels et réguliers jusqu’à aujourd'hui (2015-2018). Animé d'un tissu associatif dense, le quartier du Sanitas est traversé par de nombreuses initiatives militantes, dont celle du collectif « D'ailleurs Nous sommes d'ici 37 », mobilisé autour des questions de racisme, d'islamophobie, des politiques d’immigration et de répression institutionnelles, ou encore contre le traitement médiatique des classes et des territoires populaires. Les négociations dans l'accès au terrain seront traitées à partir de matériaux ethnographiques divers : nombreuses observations (réunions, débats, coordinations avec d'autres groupes militants, distributions de tracts), entretiens semi-directif avec des militants/habitants du quartier/représentants des municipalités, revue de presse locale, et travail sur archives.

Notre travail analyse comment le déploiement de nouvelles pratiques démocratiques institutionnelles, comme les dispositifs participatifs, impacte les possibilités, les contours et l'effectivité d'actions collectives issues de quartiers populaires. Le recours à l'immersion de longue durée, une des priorités de cette recherche, a nécessité une préparation rigoureuse en amont de notre installation à Tours.

Nous reviendrons sur le choix d'une présentation de « chercheuse-engagé » auprès des acteurs du milieu enquêté, seule présentation à même de séduire et convaincre les militants de m'ouvrir l'intimité de leurs espaces collectifs. L'épreuve de la « négociation initiale » sera développée, celle même qui a permis à nos enquêtés de tester notre positionnement politique, et leurs propres attentes vis à vis de cette enquête; en nous permettant réciproquement d'approfondir le degré de connaissance et de confiance entre nous. Seront également abordés, les divers processus de re-négociation nécessaires à la stabilité de l'enquête. Suite à l'altération de la réalité sociologique de notre terrain dans le contexte national post-attentats et d'état d'urgence, nous avons dû gérer les altérations des formes d'organisation et des relations dominant jusqu'alors le collectif. Des tensions nouvelles, un environnement local déséquilibré, et des luttes dont le caractère « urgent » se renouvelle ; autant d'éléments ayant contribué à modifier le sens de notre présence dans les yeux de nos enquêtés et le rôle qui nous était jusqu'alors attribué.

L'objectif de cette communication est de revenir sur le contexte de cette ethnographie, le processus d’élaboration de notre posture et engagement, et sur la manière dont cette démarche a impacté les liens que nous avons tissé avec nos enquêtés. Nous reviendrons donc sur les enjeux de la négociation initiale dans le cadre d'une « ethnographie de l'engagement » et sur les questionnements théoriques et pratiques liés au degré d’implication du chercheur. Comment concilier le travail du chercheur à l'engagement militant escompté par les enquêtés, pierre angulaire d'une relation de confiance sur le terrain ?

A4 / Convaincre et se laisser convaincre I

(Discu. : M. Avanza, Uni. de Lausanne et A. Aubry, Uni. de Lausanne)

Négocier sa présence sur un terrain qui ne « veut pas de nous » : une recherche au sein de la mouvance familialiste conservatrice lyonnaise.

Mélodie Gauglin, doctorante à l’ENS de Lyon, Centre Max Weber (Equipe DPCS), melodiegauglin@gmail.com

Mon terrain se situe à Lyon. L’enquête de terrain a commencé réellement en 2016, au début de ma thèse mais j’avais commencé ce travail lors de mes travaux de Master 1 et Master 2. Mon terrain consiste en des observations répétées -ou non- dans divers instances et moments de la mouvance familialiste conservatrice lyonnais (manifestations, réunions, cercles de sociabilité féminine …). Je m’intéresse particulièrement aux socialisations des militantes de ces mouvements et mène donc également des entretiens biographiques aux domiciles de mes enquêtées. Outre le contenu recueilli pendant les entretiens, les observations menées chez les enquêtées sont également riches sociologiquement.

Les négociations d’entretiens et d’observations sont souvent des moments tendus pendant lesquels je sais que le moindre « faux pas » de ma part peut mener à un refus très rapide et parfois brutal. Pendant les entretiens et les moments d’observation, cette « tension » peut perdurer et il faut donc que je sois attentive à un certain nombre d’éléments de langage, de formulations et d’attitudes. Ces négociations peuvent se faire de différentes façons et à des moments différents suivant les contextes mais aussi les enquêtées potentielles. Si « rentrer sur le terrain » constitue une phase difficile du travail d’enquête, « y rester » est également un enjeu important pour la recherche de terrain.

Le débat sur la parité au sein de la FSU : intégrer un terrain clivant

HALLER Zoé, Dysolab, Université de Rouen, zoe.haller@hotmail.fr

Terrain : Quatre syndicats de l’enseignement primaire et secondaire de la FSU (Fédération syndicale Unitaire). Enquête réalisée entre octobre 2015 et septembre 2017.

Cette communication portera sur l’intégration du chercheur au sein d’un terrain marqué par des clivages et lorsque ces clivages constituent l’objet même de ses recherches. Elle s’appuiera sur une enquête réalisée auprès de quatre syndicats de l’enseignement primaire et secondaire de la FSU (Fédération Syndicale Unitaire), consacrée à la manière dont le genre pèse sur le fonctionnement des organisations syndicales et sur le déroulement des parcours militants. Mes propos porteront sur un pan spécifique de mon enquête : le débat, parfois houleux, qui a traversé et traverse encore la Fédération et certains de ses syndicats sur la mise en place de mesures contraignantes afin de palier à la sous-représentation des femmes dans ses instances. En effet, malgré un contexte a priori favorable où se combinent une forte féminisation de la profession et un important vivier de syndiquées, les femmes demeurent peu présentes au sommet des structures syndicales. Pour un certain nombre de militants, l’imposition de la parité ou la mise en place de mesures afin d’assurer une meilleure présence des femmes au sommet des organisations correspond à une certaine vision du féminisme et du syndicalisme. Pour les autres, ces mesures ne sont pas perçues dans une perspective idéologique mais comme une contrainte qui risquerait de mettre en péril le bon fonctionnement des structures syndicales.

Négocier son entrée dans l’Armée suisse

MONAY Stéphanie, CRAPUL, Université de Lausanne, stephanie.monay@unil.ch

Terrain : 2013-2016, questionnaire diffusé auprès de toutes les femmes engagées dans l’Armée Suisse (juin 2013 – taux de réponse 32% – N=333), observations dans des centres de recrutement et des écoles de recrues, entretiens informatifs avec du personnel militaire, entretiens de type récit de vie avec 21 femmes militaires.

L’objet de ma thèse est d’analyser les socialisations sexuées des femmes engagées au sein de l’Armée suisse (AS) 2

. L’objectif était de pouvoir diffuser un questionnaire à travers l’institution militaire afin de mieux connaître la population des femmes militaires (officiellement l’AS n’a pas de données sur ses membres), de pouvoir mener des observations lors du recrutement et de l’ER afin d’avoir des éléments sur le quotidien des femmes à l’AS et d’avoir accès à elles pour des entretiens. Après avoir passé par plusieurs intermédiaires, nous avons pu avoir contact avec la femme la plus haut gradée de l’AS, une brigadière cheffe du personnel de l’armée. Elle a appuyé ma demande auprès du Chef de l’Armée pour mon enquête pour laquelle j’ai élaboré un dossier qu’elle a commenté avant envoi. La réponse pris un mois et le feu vert était donné, la suite de la procédure étant mise sous la responsabilité de la brigadière. Celle-ci appuyait ma demande auprès des commandements des différentes places d’arme en envoyant elle-même par mail (avec moi en copie) ma lettre de demande. Celle-ci était rapidement acceptée, mais une fois sur place il était parfois nécessaire d’assurer le sérieux, la crédibilité en même temps que l’inoffensivité de ma recherche. Les conditions d’observation ont été fortement variables d’une caserne à l’autre. Pour la sélection des terrains, je cherchais à diversifier les troupes visitées en fonction de leur dimension combattante et de leur « féminisation ». En raison du faible taux de femmes engagées dans l’AS, je devais m’assurer de me rendre dans des ER à un moment où au moins une femme était présente. Le choix des ER découle donc des observations menées lors des recrutements, durant lesquelles j’ai pu consigner où, quand et sous quel métier militaire les nouvelles femmes militaires étaient affectées.

L’armée véhicule la réputation d’être une « grande muette » en raison d’une « culture de la restriction de l’information » (Deschaux-Beaume, 2011 : 1). De plus, l’objet de mon intérêt, les femmes militaires, pouvait potentiellement être perçu comme une menace pour l’image de l’institution militaire suisse du fait que l’enquête débutait lors d’une phase importante de visibilisation – médiatique et scientifique – des violences sexuelles infligées aux militaires féminines dans le cadre des armées occidentales, notamment en France3

. Je présenterai ma démarche qui a d’abord consisté à entrer « par la grande porte » en faisant accepter mon projet par les hautes instances militaires suisses, ce qui a impliqué certaines concessions afin de me garantir l’accès. Mais le processus de négociation ne s’est pas arrêté là : en effet, chaque caserne que je souhaitais investiguer imposait de renouveller les discussions avec son commandement, ce qui a impliqué non seulement de renoncer à certaines ambitions mais également de garantir à nouveau ma crédibilité en tant que chercheuse. Dès lors, la « prise en charge » de l’enquêtrice sur le terrain militaire fut variable : j’en soulignerai les problèmes méthodologiques mais également ce que j’ai pu en tirer de bénéfique quant à ma question de recherche.

2 En Suisse, le service militaire est obligatoire pour les citoyens. Les citoyennes peuvent s’engager sous un mode volontaire.

SESSION B (jeudi, 14h30-16h)

B1 / Contrepartie active

(Discu. : M. Kuehni, HES-SO et N. Rigaux, Uni. de Namur)

Travailler avec, militer avec : une réflexion sur deux outils d’intégration au terrain lors d’une enquête sur le militantisme dans l’État à Caracas (Venezuela)

BRACHO Yoletty. Université Lumière Lyon 2, yolettybracho@gmail.com

Je m’intéresse à l’action des militants issus des organisations et des quartiers populaires de Caracas, qui ont investi l’État comme objet de militantisme. Je me penche donc sur les intermédiations militantes de l’action publique qui, sous les gouvernements chavistes du début du XXIème, permettent de construire des liens (circonscrits dans l’espace et dans le temps) entre certaines administrations publiques et les quartiers populaires. Ainsi, ce terrain est traversé par des revendications politiques fortes venues d’une partie de la gauche qui a construit une certaine proximité avec la « révolution bolivarienne », et qui au moment de mon enquête se pense comme étant en péril. J’ai réalisé deux séjours de recherche à Caracas, en mai - aout 2014, et en mai - décembre 2015, pendant lesquels j’ai suivi des militants à la fois dans leurs actions dans les quartiers populaires (notamment La Vega et le 23 de enero, à l’ouest de Caracas), dans les administrations publiques dans lesquelles ils travaillaient (notamment au sein de la Fondation pour le développement et la promotion du pouvoir communal – FUNDACOMUNAL, et le Cabinet de Culture du District Capital), et durant les périodes de campagne électorale (comme celle en vue de l’élection à l’Assemblée Nationale en 2015).

Mon terrain est constitué de personnes et d’organisations habituées depuis le début des années 2000 à se faire observer et interviewer, à la suite des nombreuses sollicitations qui leurs ont été adressées du fait de l’enthousiasme que les gouvernements chavistes ont suscités. Dans ce contexte, la négociation de l’entrée et la permanence au terrain doit faire apparaître d’une part les appartenances politiques du chercheur, qui doivent être proches des sensibilités de celles qui sont enquêtées. D’autre part, elle doit montrer l’utilité de la présence du chercheur pour le terrain, et plus concrètement, pour la construction du projet politique des enquêtés. Enfin, le chercheur doit faire des preuves d’engagement et de travail pour aller au-delà des présentations routinières que ces acteurs font d’eux-mêmes.

Dans mon enquête, la négociation de ma présence sur le terrain se fait notamment à partir de deux stratégies d’intégration, qui se construisent autour de deux outils spécifiques. Le premier est le rapport d’évaluation, qui me permet d’observer les militants dans le cadre de leur travail dans les administrations publiques. En effet, je propose en échange de ma présence un regard d’évaluatrice externe. Le second est et le compte-rendu de réunion, qui légitime ma présence lors des réunions militantes par un travail de scribe.

L’entreprise médiatique comme terrain de recherche: le parrain, la convention et la démarche de recherche-action comme outils de négociation

MALCORPS Sylvain, Université Libre de Bruxelles, sylvain.malcorps@ulb.ac.be

Terrain : L’entreprise médiatique belge Mediafin. Elle est la société éditrice des deux journaux économique et financier du pays, ainsi que de leurs plateformes en ligne: L’Echo, publié en français et De Tijd, publié en néerlandais. Les bureaux de l’entreprise se trouvent à Bruxelles et sont le lieu du déroulement la recherche. Début des négociations pour accéder au terrain: Avril 2014. Début effectif de la recherche sur le terrain: Août 2015 - en cours.

Les outils de négociation présentés dans cette communication ont été mobilisés dans le cadre d’une recherche-action réalisée au sein de l’entreprise médiatique belge Mediafin.

Prenant comme point de départ l’équipe de journalistes de la rédaction en ligne de Lecho.be, cette recherche-action a une double ambition. D’un côté, elle vise à comprendre les enjeux liés à l’échange d’informations à propos de l’audience en ligne entre la rédaction web francophone et le service marketing de l’entreprise. De l’autre, elle conduit ces professionnels et le chercheur à penser et à amorcer la création de nouveaux dispositifs de communication devant favoriser la circulation des informations à propos de l’audience entre ces services.

Les outils de négociation ont été mobilisés afin d’obtenir un accès régulier aux espaces de travail de l’entreprise, à ses employés, à certaines données considérées comme stratégiques par la société, ainsi qu’à avoir la capacité de mobiliser ces mêmes travailleurs pour les amener à participer à la mise en place de changements dans leurs routines de travail.

Cette présentation reviendra sur trois dispositifs de négociation ayant contribué à obtenir un accès au terrain et à pouvoir s’y maintenir.

1. Le recours à un parrain dans l’entreprise . Cette partie vise à poser les enjeux liés au recours à un « parrain » sur le terrain de recherche. Seront notamment abordées les questions de son identification, de la mise en relation avec lui et de l’obtention de son engagement dans le projet. 2. La signature d’une convention de collaboration. Afin d’amener la direction de l’entreprise à

accepter la réalisation du projet de recherche, une convention de collaboration a été proposée à la signature . Il sera ici question de penser aux effets liés à la mobilisation par le chercheur d’un tel document.

Conduire une fausse recherche pour en mener une vraie. Penser les coûts de la réalisation de travaux utiles aux enquêté-e-s

MARTIN Camille, Centre Max Weber (ENS Lyon, Univ. Lyon 2, CNRS), camille.martin@ens-lyon.fr

Terrain : J’ai réalisé le terrain évoqué entre octobre 2013 et le printemps 2017. L’enquête a eu lieu au sein de différentes instances de la Fédération Française de Football (instances nationales, régionales et départementales). J’ai fait partie d’un groupe de travail sur le développement du football féminin, composé de salariées régionales de la fédération, je devais y apporter des compétences statistiques et cartographiques dans le cadre d’une convention de recherche signée en 2013.

Très médiatisée, régulièrement exposée à des scandales coûteux symboliquement et matériellement, la Fédération Française de Football est une institution particulièrement fermée aux regards extérieurs. Il semble ainsi qu’une enquête ethnographique sur la politique fédérale de féminisation du football ne pouvait se faire qu’à la condition de disposer d’un statut officiel dans l’institution, lequel nécessitait d’y rendre des services. C’est au terme de près de 18 mois de très lentes négociations que ma situation s’est débloquée : la volonté du président nouvellement élu de développer le football féminin a créé une demande institutionnelle d’évaluation de l’état de cette pratique. Me présentant avec des compétences en statistiques, et en méthodes qualitatives, une convention de recherche a été établie pour mes six premiers mois de terrain. En parallèle de ce statut officiel, négocié avec des dirigeant-e-s nationaux de la FFF, il s’est agi de négocier en permanence avec les salariées – longtemps méfiantes – de mon groupe de travail ma convocation aux réunions et évènements suivants (le maintien sur le terrain, donc). Cette négociation implicite et jamais aboutie a pris la forme de tentatives de démonstration de mon utilité au groupe, avec la réalisation de travaux satisfaisant les attentes des enquêtées. J’aimerais interroger ici les effets de l’engagement à la réalisation de tels travaux sur la posture réflexive de l’ethnographe.

B2 / Contrepartie marchande

(Discu. : A. Aubry, Uni. de Lausanne et N. Benelli, HES-SO)

Rencontrer des ouvriers dans leur entreprise. Questions épistémologiques, éthiques et politiques

BARBIER Clément, CUNY Cécile Cuny, GABORIEAU David, ANR WORKLOG, Université Paris Est, david.gaborieau@u-pem.fr

Terrain : Dans le cadre d'un programme financé par l'Agence Nationale de la Recherche, nous menons depuis février 2017 une étude comparative franco-allemande sur les transformations récentes du groupe ouvrier à partir du secteur logistique. Elle porte sur quatre terrains, dans deux grandes métropoles (Paris et Francfort) et deux villes moyennes (Orléans et Kassel). Sur chaque terrain, les échantillons concernent une vingtaine d’ouvrier·es et sont diversifiés en termes d’âge, de sexe, d’origines et de statuts. Les entretiens sont parfois répétés – au travail ou hors-travail – voire approfondis par des itinéraires photographiques sur les lieux de vie, de travail ou de loisirs.

La dissémination dans l’espace social et géographique de ces franges émergentes du monde ouvrier est à la fois une hypothèse de départ et une difficulté pour l’enquête en cours. Dans une première phase de l’enquête, l’approche ethnographique par une présence répétée sur les lieux de vie et sur les zones logistiques n’a pas permis la constitution d’échantillons suffisamment diversifiés et fondés sur des relations de confiance. C’est donc un accès par les entreprises, à découvert, qui a été privilégié, celui-ci impliquant de convaincre un encadrement a priori peu concerné par l’objet d’étude. Une partie des entretiens se déroule donc dans une salle de réunion de l’entrepôt et conformément à une pratique habituelle en Allemagne – et parfois exigée par les représentants du personnel – ils donnent lieu au versement d’un dédommagement à hauteur de vingt euros.

Négocier son entrée sur le terrain. Réflexions sur les échanges marchands en situation d'enquête

OSPINA DIAZ Diana Carolina. Centre Maurice Halbwachs. École Normale Supérieure de Paris, ospirrin@hotmail.com

Terrain : Ma recherche doctorale porte sur le groupe indigène Misak, qui vit en majorité dans la partie rurale du département du Cauca en Colombie. J'ai mené mon enquête de terrain entre septembre 2015 et octobre 2017 dans trois de leurs zones de peuplement : Guambía, Ovejas-Siberia et Kurak-chak. Depuis 1991, l’État colombien se définit comme multiculturel et accorde un statut juridique aux groupes indigènes au sein de l'État-nation. Pour ces populations définies comme « différentes » (Lopez Caballero, 2011)4, ce cadre légal multiculturel s'accompagne de champs d'opportunités et de contraintes. Dans ma thèse, je montre comment le multiculturalisme colombien devient une réalité empirique par l'appropriation, l'adaptation et le contournement des cadres légaux multiculturels par les personnes concernées, à différents moments de leur trajectoire biographique. Je montre ainsi que c'est la participation active de ces personnes qui rend possible l'existence du « peuple » Misak en tant qu’« autre » au sein de l'État-nation colombien.

Pour négocier mon entrée sur le terrain, j'ai décidé de proposer à mes contacts locaux - une personne dans chacune des zones de peuplement étudiées - un contrat de travail informel. En échange d’un salaire mensuel, je leur demandais de me servir de guide et de chauffeur sur le terrain. Ce salaire était basé sur le salaire minimum légal colombien, ce qui représente un bon revenu au regard du contexte économique local où domine le travail journalier, payé de trois à quatre fois en dessous de ce qui est ordonné par la loi. J'ai également proposé de leur verser une somme d’argent en échange du gîte et du couvert.

Pour eux, ces propositions constituaient une opportunité de gagner ponctuellement des sommes d'argent relativement élevées. Pour moi, leur accord me donnait accès aux conditions matérielles indispensables à la réalisation de mon travail de terrain : un logement, de la nourriture et des moyens de transport. À chaque fois, ces propositions ont été acceptées sans difficulté. Mais pouvons-nous dire pour autant que j'ai payé pour accéder au terrain ?

Le contexte économique rendait ma proposition séduisante. Néanmoins, accepter mon offre ne se réduisait pas à un enjeu circonscrit à cette relation marchande. Pour mes guides, il s’agissait aussi d'entretenir des relations avec la personne qui a été mon point d'entrée sur le terrain, source d'opportunités de travail et de ressources matérielles au niveau local. Ensuite, tout en m’ouvrant une place dans les zones de peuplement étudiées, ces rapports marchands ne garantissaient pas la réussite de ma recherche. Il restait en effet à construire et maintenir des relations de confiance avec mes interlocuteurs. Dans cette relation, je me trouvais dépendante des capitaux mobilisables par mes enquêtés pour m’orienter et m’insérer dans le réseau de relations local. Cette asymétrie liée à l’accès aux ressources locales, combinée à la relation salariale, a provoqué des tensions qui mettaient en péril ma recherche. Ce sont ces enjeux autour de la négociation de mon entrée sur le terrain, de mon maintien et de mon accès à l’information, que je développerai lors de ma communication.

4 López Caballero, P. (2011). Altérités intimes, altérités éloignées: la greffe du multiculturalisme en Amérique Latine. Presse de Sciences Po,

B3 / Négocier dans une institution

(Discu. : Ch. Dargère, Uni. de St-Etienne et A. Frauenfelder, HES-SO)

La sociologie des émotions comme moyen de négocier l’accès au terrain dans une institution fermée : le cas d’une recherche sociologique au sein d’un collège jésuite

LAHEYNE Cédric, Université Paris8 (CIRCEFT-ESCOL) et CURAPP – ESS, cedriclaheyne@gmail.com

Cette recherche a été menée dans une perspective exploratoire au début de notre travail de thèse, ayant pour objet d’étude l’émotion éprouvée par l’élève de classe préparatoire (Dejours, 2014), et plus précisément celle de l’acquisition de « compétences émotionnelles » (Gendron, 2007) spécifiques à cette scolarité. Nous décrivons, à partir d’une pratique ethnographique de deux ans au sein d’un collège jésuite de l’ouest parisien (regroupant collège, lycée et classes préparatoires littéraires) et grâce à une observation participante suivie de la passation d’entretiens avec les responsables (2), professeurs (8) et élèves (32), le processus de négociation permettant d’accéder au terrain.

Afin d’éclairer la stratégie d’ « apprivoisement » d’un terrain méfiant, nous reviendrons sur l’appui d’une « personne de l’intérieur » et la construction d’un argumentaire « positiviste » relié aux orientations du projet éducatif jésuite. Puis, nous préciserons la manière de négocier les espaces d’observation permettant de rendre compte du processus d’adaptation, des élèves et des interactions sociales, formelles et informelles, de ce groupe social particulier : dans et hors de la classe : d’un côté, une position instituée répondant à des règles précises fixées par l’institution (sur l’objet étudié, les questions posées, l’insistance sur l’anonymat) et une autre, constituant plus un dépaysement qu’elle procure, qui se caractérise par une relation plus directe avec l’élève et s’intéresse aux « à-côtés de l’enquête » (Weber, 1989). Après avoir défini un certain nombre de dilemmes éthiques que le chercheur a à résoudre, nous présenterons une réflexion sur les conditions du maintien sur le terrain et l’incitation à adopter le principe de la « grande tendance » dans la restitution des résultats.

Cela nous permettra d’étudier la stratégie visant à convaincre et qui rappellent les principes de la pédagogie ignatienne et historiquement ceux des « Exercices spirituels » : étudier les émotions revient en somme à mieux connaître et accompagner l’élève, approche qui suscite l’intérêt des responsables qui voient dans les objets de la sociologie des émotions un écho à l’éthos religieux de l’institution. Aussi, le protocole d’enquête insiste sur les objectifs « scientifique et citoyen » de la recherche (Lahire, 2016), donnant aux élèves, d’une part, la visibilité sur une recherche en cours et, d’autre part, en les y impliquant. Regard scientifique où l’attention du chercheur est en apparence centrée sur les élèves (plutôt que sur l’institution) et qui minimise les risques d’intrusion redoutés par les enseignants.

Négocier une recherche ethnographique sur les relations enseignant-parents dans des établissements primaires du canton de Genève. Réciprocité et ajustements, difficultés et contraintes.

RUFIN Diane et DESHAYES Fabien, Université de Genève, Diane.Rufin@unige.ch, Fabien.Deshayes@unige.ch

Terrain : La recherche présentée porte sur les relations école-familles au sein de l’enseignement primaire genevois. Elle vise à explorer les scènes de leur mise en œuvre concrète par des acteurs particuliers. Trois établissements du Réseau d’enseignement prioritaire ont été investis durant deux années scolaires, entre 2012 et 2014. L’enquête, qui s’est focalisée sur les entretiens individuels enseignant-parents, s’inscrit dans le cadre d’une approche ethnographique considérant la pluralité des scènes, la diversité des acteurs, l’ensemble de l’activité institutionnelle. La négociation de l’entrée sur le terrain a été menée auprès de trois principaux types d’acteurs ; la description de ce processus fait apparaître différents objectifs et enjeux :

• Auprès des directeurs : accéder aux établissements, ajuster les intérêts et les perspectives ; • Auprès des équipes enseignantes : convaincre de l’intérêt de la recherche, stimuler la

participation, co-construire les modalités d’accès aux observations en tenant compte des craintes, contraintes, pratiques… ;

• Auprès de chaque enseignant : convenir des modalités de communication-information, accéder aux observations, établir une relation de confiance personnalisée, saisir les représentations et les pratiques dans leur diversité.

Cette déclinaison nous permet de mettre l’accent, d’une part, sur la portée heuristique de ces moments d’ajustements, sans minimiser l’inconfort des situations vécues et sans occulter les questions soulevées par les concessions faites. D’autre part, il s’agit de prendre la mesure du poids croissant des aspects formels et juridiques émanant tant du monde étudié (l’institution scolaire) que du monde de la recherche (universitaire). La prépondérance du modèle de planification-quantification, ainsi que l’instauration de commissions d’éthique et la recherche d’un consentement formalisé de la part des enquêtés reconfigurent les enjeux de l’ethnographie, tant du point de vue de l’accès aux terrains que de celui des apports spécifiques de la démarche.

La description du processus de négociation nous permet de faire émerger différents types d’enjeux : • des enjeux relationnels (convaincre, rassurer, intéresser les différents protagonistes des

terrains d’enquête) ;

• des enjeux organisationnels et pratiques (convenir des modalités optimales de l’enquête de manière à accéder aux différentes scènes) ;

• des enjeux éthiques et juridiques (définir un cadre acceptable pour l’ensemble des parties, obtenir les autorisations et les consentements tacites ou formalisés).