BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Ekosistem Sungai

Ekosistem sungai pada umumnya terbentuk oleh beberapa anak sungai yang

menyatu dan membentuk suatu aliran sungai yang besar. Sungai memiliki ciri

khas yang dimulai dari daerah bagian hulu yang biasanya berawal dari dataran

tinggi yang hanya berupa parit kecil, aliran deras, air dingin, dan pergerakaan air

secara turbulen, mempunyai hidrograf aliran dengan puncak-puncak yang tajam

sewaktu mendaki (rising stage) dan menurun (fallen stage), gradien hulu sungai

cukup curam dan sangat aktif mengikis air secara turbulen, dasar sungai terdiri

dari bebatuan. Semakin jauh ke hilir, sungai tersebut akan menyatu dengan

anak-anak sungai (Setiawan, 2008).

Barus (2004), mengelompokkan sungai berdasarkan kejadiaannya (order)

yaitu: sungai order satu adalah sungai yang pada umumnya tidak memiliki anak

sungai; sungai order dua adalah sungai yang terbentuk karena adanya pertemuan

sungai order satu dengan sungai order satu lainnya; selanjutnya bila sungai order

dua bertemu dan bersatu dengan sungai order dua lainnya akan membentuk sungai

order tiga dan seterusnya.

Basmi (1991), menjelaskan bahwa air mengalir atau habitat lotik terdapat

dua zona utama yaitu:

a. Zona air deras: zona daerah dangkal yang memiliki kecepatan arus cukup

tinggi, aliran airnya deras dan turbulen, sehingga organisme dan partikel

sedimen tidak mampu melekat ataupun terendap di dasar perairan karena akan

dari batu-batuan yang merupakan pecahan atau potongan bulat yang licin

akibat terkikis oleh air dan habitatnya beranekaragam.

b. Zona air tenang (lambat): zona daerah dalam yang memiliki kecepatan arus

sudah berkurang, aliran airnya lambat dengan aliran partikel laminar, daya

erosi berkurang, partikel-partikel sedimen sangat halus seperti lumpur dan

materi lepas cenderung mengendap di dasar perairan, sehingga dasarnya

lunak, tidak sesuai untuk benthos permukaan.

Daerah Aliran Sungai (DAS) yang menjadi bagian dari perairan umum

yang merupakan suatu wilayah dataran yang menampung dan menyimpan air

hujan yang kemudian mengalirkannya ke laut melalui satu sungai utama.

Pengertian sungai itu sendiri adalah perairan yang airnya mengalir pada arah

tertentu, berasal dari air tanah, air hujan, dan atau air permukaan yang akhirnya

bermuara ke laut, sungai atau perairan terbuka luas. Perairan tawar secara terus

menerus mengalami siklus hidrologi dimana siklus hidrologi sangat bergantung

pada proses evaporasi dan presipitasi, begitu juga sungai yang sumbernya berasal

dari air hujan yang mengalir sebagai air permukaan atau air yang masuk ke dalam

tanah melalui proses infiltrasi ke badan air (Setiawan, 2008).

2.2 Makrozoobenthos Sebagai Indikator Kualitas Air

2.2.1 Organisme Makrozoobenthos

Organisme makroinvertebrata banyak yang hidup sebagai benthos, yakni semua

organisme yang melekat pada dasar substrat atau hidup di dasar endapan.

Kelompok fauna invertebrata yang hidup di dasar perairan disebut kelompok

zoobenthos. Kelompok zoobenthos relatif mudah diidentifikasi dan peka terhadap

perubahan lingkungan perairan adalah spesies yang termasuk ke dalam kelompok

invertebrata makro. Kelompok tersebut dikenal dengan makrozoobenthos

Hutabarat & Evans (1986), menjelaskan bahwa secara ekologis hewan

benthos di dalam suatu perairan dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar,

yaitu:

a). Menurut habitatnya;

• Epifauna, hewan benthos yang sedang atau dalam berasosiasi dengan permukaan dasar perairan baik yang merayap, melekat maupun merangkak • Infauna, hewan benthos yang hidup di substrat lunak dengan

membenamkan diri atau membuat lubang pada dasar perairan

b). Menurut ukurannya;

• Mikrobenthos, yakni memiliki ukuran < 0,1 mm • Meiobenthos, yakni memiliki ukuran 0,1 – 1 mm • Makrobenthos, yakni memiliki ukuran > 1mm

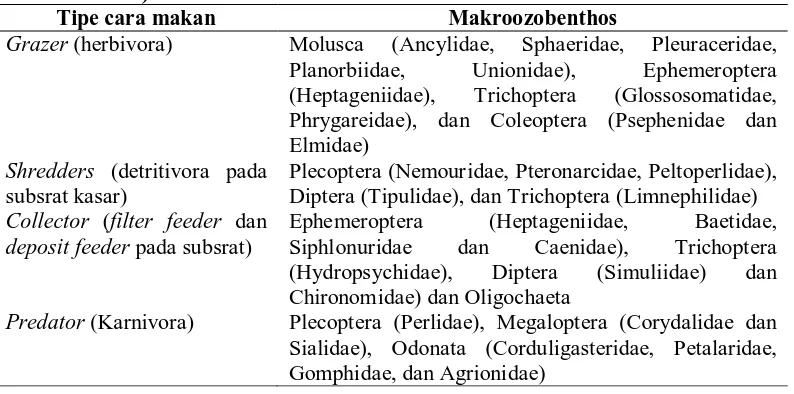

Cummins (1975), mengelompokkan makrozoobenthos berdasarkan cara

makan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kelompok Makrozoobenthos berdasarkan cara makan (Cummins, 1975)

Tipe cara makan Makroozobenthos

Grazer (herbivora) Molusca (Ancylidae, Sphaeridae, Pleuraceridae, Planorbiidae, Unionidae), Ephemeroptera (Heptageniidae), Trichoptera (Glossosomatidae, Phrygareidae), dan Coleoptera (Psephenidae dan Elmidae)

Shredders (detritivora pada subsrat kasar)

Plecoptera (Nemouridae, Pteronarcidae, Peltoperlidae), Diptera (Tipulidae), dan Trichoptera (Limnephilidae) Collector (filter feeder dan

deposit feeder pada subsrat)

Ephemeroptera (Heptageniidae, Baetidae, Siphlonuridae dan Caenidae), Trichoptera (Hydropsychidae), Diptera (Simuliidae) dan Chironomidae) dan Oligochaeta

Predator (Karnivora) Plecoptera (Perlidae), Megaloptera (Corydalidae dan Sialidae), Odonata (Corduligasteridae, Petalaridae, Gomphidae, dan Agrionidae)

Gaufin (1958) dalam Wilhm (1975), mengelompokkan makrozoobenthos

Tabel 2. Contoh spesies makrozoobenthos berdasarkan kelompok kepekaannya (Gaufin, 1958 dalam Wilhm, 1975)

Kelompok Kepekaan Jenis Makrozoobenthos

Intoleran Ephemera simulans (lalat sehari), Acroneuria evoluta (lalat

batu), Chimarra obscura, Mesovelia sp (kepik), Helichus lihophilus (kumbang), Anopheles puntipennis (nyamuk)

Fakultatif Stenonema heterotarsale (lalat sehari), Taeniopteryx maura

(lalat batu), Hydropsyche bronta (larva ulat berkantung), Agrion maculatum (capung jarum), Corydalis cornutus (lalat), Agabus stagninus (kumbang), Chironomus decorus (sejenis nyamuk), Helodrillus chlorotica (cacing oligochaeta)

Toleran Chironomus riparium (sejenis nyamuk), Limnodrillus sp dan

Tubifex sp. (cacing oligochaeta)

Jumlah spesies intoleran, fakultatif dan toleran dapat digunakan untuk

menunjukkan pola atau keadaan daerah aliran suatu perairan (Wilhm, 1975).

Gambaran kondisi perairan berdasarkan keberadaan organisme kelompok

intoleran, fakultatif, dan toleran dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Struktur komunitas makrozoobenthos dalam kondisi perairan tertentu (Wilhm, 1975).

Kondisi Perairan Struktur komunitas

Bersih Komunitas makrozoobenthos yang seimbang dengan beberapa

spesies intoleran hidup dengan diselingi populasi fakultatif, tidak ada satu spesies yang mendominasi

Tercemar sedang Penghilangan atau pengurangan sejumlah spesies intoleran dan beberapa kelompok fakultatif, serta satu atau dua spesies toleran mulai mendominasi

Tercemar Komunitas makrozoobenthos dengan jumlah yang terbatas yang

diikuti oleh penghilangan dari kelompok intoleran dan fakultatif. Kelompok toleran mulai berlimpah merupakan tanda perairan tercemar bahan organik

Tercemar berat Penghilangan hampir seluruh hewan makroinvertebrata,

kemudian diganti oleh cacing oligochaeta dan organisme yang mampu bernapas ke udara.

2.2.2 Peranan Makrozoobenthos di Perairan

Makrozoobenthos sebagai organisme yang hidup di dasar perairan dapat

dipengaruhi oleh perubahan-perubahan kualitas air dan substrat tempat hidupnya.

Komposisi maupun kepadatan makrozoobenthos bergantung pada toleransi

memberikan respon terhadap perubahan kualitas habitat dengan cara penyesuaian

diri pada struktur komunitas. Komposisi dan kepadatan makrozoobenthos relatif

tetap, terdapat di dalam lingkungan yang relatif stabil (Adriana, 2008).

Makrozoobenthos memiliki peranan penting dalam proses mineralisasi dan

pendaur-ulangan bahan organik, sebagai salah satu sumber makanan bagi

organisme konsumen yang lebih tinggi, dan menjaga stabilitas dan geofisika

sedimen (Thompson & Lowe, 2004). Setiawan (2009), menjelaskan bahwa

makrozoobenthos yang mengalami penurunan komposisi, kelimpahan dan

keanekaragaman dapat digunakan sebagai indikator adanya gangguan ekologi

yang terjadi pada sungai. Keberadaan biota bentik tentunya sangat dipengaruhi

oleh faktor perairan terutama fisika, kimia dan biologi. Faktor-faktor tersebut akan

mempengaruhi sebaran dan kepadatan. Keberadaan makrozoobenthos juga sangat

dipengaruhi oleh waktu, sebab berkaitan dengan siklus hidupnya

(Wardhana, 2006).

Organisme makrozoobenthos sering digunakan dalam menentukan

kesehatan lingkungan perairan, sebab organisme tersebut relatif bersifat sedenter,

mempuyai masa hidup yang panjang dan setiap jenisnya menunjukkan perbedaan

toleransi terhadap stress (Dauer, 1984). Smith et al., (2001), menjelaskan bahwa

keterbatasan mobilitas untuk menghindari kondisi yang kurang menguntungkan

mengakibatkan benthos sering terekspos pada kontaminan yang terakumulasi

dalam sedimen dan konsentrasi oksigen yang rendah dalam perairan bentik,

sehingga komunitas bentik dapat menggambarkan kondisi lokal. Perubahan

kondisi lingkungan dapat tergambar atau terekam lewat perubahan struktur

makrozoobenthos, apabila terjadi perubahan kondisi di dalam air, maka akan

mempengaruhi kehidupan makrozoobenthos secara bertahap tergantung daripada

daya adaptasinya atau toleransinya terhadap bahan polusi (Lumingas et al., 2011).

Menurut Hordkinson & Jackson (2005) dalam Setiawan (2009), kriteria

a. Takson yang tinggi atau lebih tinggi, dipilih takson yang telah diketahui secara

detail dan taksonominya jelas dan mudah diidentifikasi;

b. Biologi organisme tersebut diketahui dengan baik memiliki respon yang baik

terhadap faktor tekanan atau perubahan sifat habitat;

c. Organisme tersebut tersedia secara melimpah, mudah di survei dan

dimanipulasi;

d. Terdistribusi dalam ruang dan waktu;

e. Berkorelasi kuat dengan komunitas keseluruhan atau tidak berkorelasi kuat

dengan faktor tekanan.

2.3 Faktor Fisik Kimia Perairan

Faktor fisik kimia perairan sangat mempengaruhi keberadaan dan

kelimpahan makrozoobenthos disuatu perairan. Faktor fisik kimia tersebut antara

lain:

2.3.1 Suhu

Suhu merupakan faktor pembatas bagi pertumbuhan hewan air atau benthos.

Suhu yang layak untuk kehidupan organisme air tawar berkisar 20-30oC. Welch

(1952), menyatakan bahwa pada suhu antara 35-40oC merupakan lethal

temperature bagi makrozoobenthos, artinya pada suhu tersebut organisme benthos telah mencapai titik kritis yang menyebabkan kematian, sebab suhu sangat

berpengaruh dalam mengatur terjadinya proses fisik kimia yang terjadi di

perairan. Suhu mempunyai pengaruh besar terhadap kelarutan oksigen yang pada

akhirnya mempengaruhi metabolisme yang terjadi di dalam tubuh

makroinvertebrata bentik, seperti proses respirasi, pertumbuhan dan reproduksi.

Nybakken (1992) dalam Amin et al., (2011), menyatakan bahwa suhu air

Suhu berpengaruh terhadap reaksi kimia dan kelarutan gas-gas dalam perairan.

Barus (2004), menjelaskan bahwa pola suhu ekosistem air dipengaruhi oleh

berbagai faktor seperti intensitas cahaya matahari, pertukaran panas antar air

dengan udara disekelilingnya, ketinggian geografis dan juga faktor kanopi dari

pepohonan yang tumbuh di tepi dan beberapa diakibatkan oleh faktor antropogen

seperti limbah panas yang berasal dari pabrik, penggundulan DAS yang

menyebabkan hilangnya perlindungan, sehingga badan air terkena cahaya

langsung.

2.3.2 Penetrasi Cahaya

Penetrasi cahaya atau kecerahan air dapat berpengaruh secara langsung maupun

tidak langsung terhadap keberadaan makrozoobenthos. Penetrasi cahaya adalah

ukuran batas transpirasi perairan yang ditentukan secara visual dengan

menggunakan secchi disk. Penetrasi cahaya akan menentukan kecerahan badan

air. Kecerahan yang tinggi merupakan syarat untuk berlangsungnya proses

fotosintesis oleh fitoplankton dengan baik. Nilai penetrasi cahaya sangat

dipengaruhi oleh intensitas cahaya matahari, kekeruhan air serta kepadatan

plankton di suatu perairan (Barus, 2004).

Siahaan et al., (2011), menjelaskan bahwa kecerahan air sungai semakin

ke hilir semakin rendah. Kecerahan air sungai dipengaruhi oleh banyaknya materi

tersuspensi yang ada di dalam air sungai, materi ini akan mengurangi masuknya

sinar matahari ke air sungai, semakin ke hilir, semakin banyak materi yang ada di

dalam air sungai yang semakin menurunkan kecerahan air sungai berakibat pada

penurunan kecerahan air sungai.

2.3.3 Kedalaman

Kedalaman akan mempengaruhi pertumbuhan dan kelimpahan fauna

kelarutan oksigen yang dibutuhkan untuk respirasi (Nybakken, 1992). Interaksi

antar faktor kekeruhan perairan dengan kedalaman perairan akan mempengaruhi

penetrasi cahaya yang masuk ke dalam badan perairan, sehingga berpengaruh

langsung terhadap kecerahan yang selanjutnya akan mempengaruhi kehidupan

fauna makrozoobenthos (Odum, 1993).

2.3.4 Padatan Tersuspensi (Total Suspended Solid-TSS)

Padatan tersuspensi adalah bahan-bahan tersuspensi yang berdiameter 1

µ m yang masuk ke dalam sungai. Apabila jumlah dan ukuran partikel yang

tersuspensi cukup besar dan aliran tidak terlalu deras, maka partikel-partikel akan

mengendap ke dasar perairan. Sedimentasi yang terjadi akan melapisi substrat

tempat makroinvertebrata, sehingga keanekaragaman dan kelimpahannya akan

menurun (Hawkes, 1979). Padatan tersuspensi terdiri dari lumpur dan pasir halus

serta jasad renik yang terutama disebabkan oleh erosi tanah yang terbawa ke

badan air. Oleh karena itu, populasi invertebrata pada kondisi buruk bahan

tersuspensi memberikan pengaruh langsung terhadap invertebrata filter feeder

seperti Hydropsyche dan Simulium (Adriana, 2008).

2.3.5 Kelarutan Oksigen (Dissolved Oxygen = DO)

Dissolved Oxygen (DO) atau kelarutan oksigen merupakan oksigen yang terlarut di dalam air. Kelarutan oksigen adalah faktor yang sangat penting dalam

kehidupan organisme dan merupakan kebutuhan dasar bagi hewan dan tanaman di

dalam air. Organisme perairan tidak dapat bertahan hidup jika tanpa adanya

oksigen terlarut dalam tingkat konsentrasi tertentu. Barus (2004), menyatakan

bahwa kelarutan oksigen merupakan faktor lingkungan yang sangat penting sekali

bagi makrozoobenthos untuk menunjang proses respirasi.

Kelarutan oksigen berasal dari fotosintesis plankton, ataupun berasal dari

Mahida (2001), menyatakan bahwa kelarutan oksigen di dalam air bergantung

pada suhu, pergolakan di permukaan air, luasnya daerah permukaan air yang

terbuka bagi atmosfer, tekanan atmosfer dan persentase oksigen di udara

sekelilingnya.

2.3.6 Derajat Keasaman (pH)

Derajat keasaman atau pH menggambarkan kondisi asam dan basa suatu larutan

yang berpengaruh langsung terhadap organisme makrozoobenthos di perairan, dan

juga berpengaruh secara tidak langsung melalui daya racun dari bahan pencemar

(Hawkes, 1979). Kadar pH perairan akan memberikan dampak langsung terhadap

keanekaragaman dan distribusi organisme (Novotny & Olem, 1994).

Jenis-jenis organisme mempunyai toleransi yang berbeda-beda terhadap

nilai pH. Biota air pada umumnya dapat hidup pada kisaran pH 5-9 (Pescod,

1973). Hawkes (1979), menjelaskan bahwa makrozoobenthos mempunyai

kenyamanan pH yang berbeda-beda, sebagai contoh, Gastropoda lebih banyak

ditemukan pada perairan dengan pH di atas 7, dan kelompok insekta (Coleoptera

dan Diptera) banyak ditemukan pada kisaran pH 4,5-8,5. Kelompok Plecoptera

dan Tricoptera toleran terhadap nilai pH tinggi dan kelompok Hemiptera lebih

toleran terhadap nilai pH tinggi dan rendah. Kondisi perairan yang bersifat sangat

asam maupun sangat basa akan membahayakan kelangsungan hidup organisme

karena akan menyebabkan terjadinya gangguan metabolisme dan respirasi

(Barus, 2004).

2.3.7 Biochemical Oxygen Demand (BOD)

Biochemical Oxygen Demand atau kebutuhan oksigen biologis merupakan gambaran kadar bahan organik yaitu sejumlah oksigen yang dibutuhkan oleh

mikroba aerob untuk mengoksidasi bahan organik (Fardiaz, 1992). Nilai BOD

dalam proses penguraian senyawa organik, biasanya pada suhu 20oC. Pengukuran

BOD yang umumnya dilakukan adalah pengukuran selama 5 hari (BOD5), karena

dari hasil penelitian bahwa pengukuran dilakukan selama lima hari dan jumlah

senyawa organik yang diuraikan sudah mencapai 70% (Barus, 2004).

Effendi (2003), menjelaskan bahwa BOD berpengaruh terhadap kondisi

zooplankton pada perairan, hal ini dimungkinkan karena adanya bahan organik

yang diuraikan oleh mikroba aerob yang memerlukan oksigen sebagai makanan

alami zooplankton dan makrozoobenthos. Nilai BOD akan semakin tinggi jika

semakin banyak bahan organik yang terdapat di dalam perairan, sebab oksigen

yang dibutuhkan dalam menguraikan senyawa organik juga akan semakin tinggi.

2.3.8 Kandungan Organik Substrat

Kandungan organik substrat dasar sangat penting bagi organisme yang hidup di

zona dasar seperti benthos, baik pada air diam maupun pada air yang mengalir.

Bahan-bahan organik yang mengendap di dasar perairan merupakan sumber

makanan bagi hewan benthos. Bahan organik biasanya berasal dari dekomposisi

organisme yang masuk ke sungai (Setiawan, 2009). Komposisi substrat di sungai

bervariasi baik secara temporal atau spasial, hal ini berhubungan dengan

kecepatan arus. Komposisi substrat dalam perairan antara lain seperti asam

organik, hidrokarbon, vitamin, dan hormon, akan tetapi hanya 10% dari material

organik substrat tersebut yang mengendap sebagai substrat ke dasar perairan

(Sinaga, 2009).

Menurut Effendi (2003), tipe substrat menentukan jumlah dari jenis

makroinvertebrata karena selain menjadi habitat yang sesuai bagi organisme untuk

berkolonisasi, juga sebagai tempat ketersediaan bahan makanan. Odum (1993),

menyatakan bahwa habitat yang berbeda seperti lumpur, pasir, batu kerikil atau

material organik mendukung perbedaan kepadatan makrozoobenthos dalam suatu

halus, pasir, dan kerikil. Koesoebiono (1979), menjelaskan substrat dasar perairan

yang berupa pasir dan sedimen halus merupakan lingkungan hidup yang kurang

baik untuk hewan benthos.

2.3.9 Logam Berat

Logam berat adalah unsur logam dengan berat molekul yang tinggi. Logam berat

dalam konsentrasi yang rendah akan memiliki fungsi sebagai mikronutrien bagi

biota akuatik, dan akan menjadi racun apabila konsentrasinya terlalu tinggi.

Laws (1981), menggolongkan logam berat berdasarkan kegunaannya,

yaitu:

1. Golongan yang dalam konsentrasi tertentu, berfungsi sebagai mikronutrien

yang bermanfaat bagi kehidupan organisme perairan, seperti Zn, Fe, Cu, Co.

2. Golongan yang sekali belum diketahui manfaatnya bagi organisme perairan,

seperti Hg, Cd, dan Pb.

Logam berat terlarut dapat dengan mudah terabsobsi pada jaringan

eksoskeleton dari serangga atau hewan bentik lainnya yang sering mengadakan

kontak langsung dengan sedimen. Pengaruh negatif yang ditimbulkan pemaparan

logam pada organisme bentuk makroinvertebrata bentik berupa gangguan pada

laju feeding, respirasi, penggunaan protein, proses reproduksi, embriogenesis,

perkembangan larva, abnormalitas morfologi, perilaku, pengaturan ion/osmotik,

dan fungsi organ tubuh lainnya yang semuanya berpengaruh pada tingkat

kelangsungan hidup organisme bentik yang bersangkutan (Luoma & Carter,

1991). Logam berat dalam air mudah terserap dan tertimbun dalam fitoplankton

yang merupakan titik awal dari rantai makanan, selanjutnya melalui rantai

makanan sampai ke organisme lainnya (Fardiaz, 1992).

Kontaminasi logam berat dapat secara alamiah berasal dari pengikisan

udara yang masuk ke dalam badan air dikarenakan terbawa oleh air hujan. Adapun

logam yang berasal dari aktivitas manusia berasal dari limbah industri dan limbah

rumah tangga. Logam berat yang masuk ke dalam perairan melalui pengendapan,

pengenceran dan dispersi dan akan terakumulasi ke dalam sedimen (Bhosale &

Sahu, 1991). Heryanto (2011), menjelaskan bahwa limbah yang berasal dari

industri maupun rumah tangga yang melibatkan unsur-unsur logam seperti Timbal

(Pb), Kadmium (Cd), Merkuri (Hg), dan Cuprum (Cu) merupakan limbah yang

tidak dapat atau sulit didegradasi oleh mikroorganisme, sehingga akan terjadi