24

III.

KERANGKA PEMIKIRAN

3.1. Kerangka Pemikiran Teoritis

Pertanian terpadu yang dibangun pada suatu lokasi pada dasarnya merupakan ilmu rancang bangun dan rekayasa sumber daya pertanian yang tuntas. Pertanian terpadu pada dasarnya tidak terlepas dari kaidah-kaidah ilmu usahatani yang berkembang lebih lanjut. Ilmu usahatani itu sendiri merupakan suatu proses produksi biologis yang memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan manajemen yang jumlahnya terbatas. Karena sumber daya tersebut jumlahnya terbatas maka penerapan pertanian terpadu dalam proses produksi pertanian tidak terlepas dari prinsip dan teori ekonomi (Kusnadi 2008).

3.1.1. Definisi Pertanian Terpadu

Pertanian terpadu atau Integrated Farming System (IFS) merupakan

pengembangan dari berbagai konsep pertanian berkelanjutan yang telah banyak dikembangkan sebelumnya misalnya Biodinamic Farming oleh Steiner pada tahun 1924, LEISA (Low External Input Sustainable Agriculture) yang dikembangkan Reintjess (Righby dan Caceres 2001). Pertanian terpadu adalah bentuk pengembangan sektor pertanian yang memposisikan usahatani sebagai suatu

sistem dikenal sebagai usahatani terpadu atau farming system. Interaksi pada

usahatani yang diintegrasikan dapat mempertahankan keberadaan usahatani dan menjaga bahkan meningkatkan kestabilan pendapatan usahatani (Harwood 1979). Pengelolaan usahatani terpadu melibatkan berbagai kegiatan usahatani yang dikelola secara bersamaan dengan menggunakan sumberdaya yang tersedia. Pengusahaan sistem usahatani yang berbeda perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut antara lain (1) sifat usahatani, (2) sumber daya manusia, (3) skala usaha, (4) sarana dan prasarana, (5) kemitraan dan hubungan antar subssitem agribisnis (orientasi usaha), dan (6) kelestarian sumber daya dan lingkungan (Rusono 1999, Sutanto 2004). Petani harus membuat pilihan terhadap cabang usaha yang akan diterapkan agar diperoleh tingkat produksi tertentu dengan pendapatan usahatani yang maksimal (Debertin 1986).

Kombinasi optimal dari aktivitas usahatani yang diintegrasikan memiliki sifat melengkapi (komplementer), berinteraksi secara sinergis, dan berkelanjutan

25

(Behera et al., 2008). Interaksi dalam hubungan tersebut dapat meningkatkan

efisiensi produksi, produksi optimal, peningkatan daya saing produk, peningkatan pendapatan, sekaligus mewujudkan pertanian yang berwawasan lingkungan. Usahatani terpadu akan tercapai dengan baik jika terjadi pemanfaatan antara sumberdaya manusia, modal, alam, dan manajemen. Pemanfaatan keempat sumberdaya tersebut akan memberikan ciri teknologi ushatani berupa luas garapan, jumlah ternak, dan penggunaan tenaga kerja, penggunaan modal, pemilihan pola tanam serta memilih kombinasi usaha yang dianggap paling menguntungkan (Prodjodihardjo, 1988). Penerapan pertanian terpadu memiliki banyak manfaat bagi petani dan lingkungan antara lain sebagai upaya untuk

mendiversifikasikan penggunaan sumberdaya, mengurangi risiko,

mengoptimalkan penggunaan tenaga kerja, peningkatan produktivitas dan pendapatan, peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya, dan mengurangi ketergantungan dengan output dari luar (Devendra 1993).

Konsep keterpaduan tersebut menurut Gumbira-Said (2002) identik dengan pengelolaan sistem agribisnis yang meliputi sistem yang terpadu vertikal maupun horizontal. Pertanian terpadu pun dapat dibangun dengan memadukan antara integrasi vertikal dan integrasi horisontal. Sistem agribisnis sendiri merupakan pengembangan dari diversifikasi usaha dimana masing-masing subsistemnya terkait antara satu dengan lainnya dalam satu sistem yang tidak dapat terpisahkan. Diversifikasi dapat dilakukan pada skala rumah tangga sampai dengan skala regional (wilayah). Diversifikasi secara vertikal biasanya ditandai dengan pengembangan usaha sampai dengan pasca panen misalnya sortasi, grading, pemrosesan atau pengolahan, pengemasan, penyimpanan, sampai dengan distribusi. Pengembangan diversifikasi secara horisontal diilustrasikan sebagai pengalokasian sumberdaya untuk berbagai aktivitas dalam periode (tahun) tertentu. Keberagaman aktivitas usahatani monokultur pada suatu wilayah dapat membentuk suatu kawasan (regional) yang terdiversifikasi secara horisontal (Siregar 2006).

3.1.2. Pertanian Terpadu Tanaman-Ternak

Proses integrasi ternak ke dalam usahatani tanaman, baik tanaman perkebunan, pangan , maupun hortikultura adalah mengusahakan sejumlah ternak,

26 baik ruminansia (sapi,kerbau, kambing, domba) dan atau pseudoruminansia (kelinci, kuda) tanpa mengurangi aktivitas dan produksi tanaman. Bahkan keberadaan ternak ini harus dapat meningkatkan produksi tanaman dan produktivitas ternak itu sendiri. Baik hewan ternak maupun tanaman, keduanya saling bersinergis dalam mencapai produksi yang optimal (Direktorat Jenderal Peternakan Deptan 2008). Pengembangan usahatani tanaman-ternak secara terpadu tersebut memiliki karakkteristik yang serupa pada pengelolaan usahatani secara intensif (Powell et al. 2004).

Integrasi tanaman-ternak dapat dilakukan dalam satu rumah tangga petani atau dilakukan antara beberapa rumah tangga usahatani. Pilihan pengusahaan usahatani terpadu pada kedua skala tersebut sangat bergantung pada pengetahuan petani, motivasi, dan ketersediaan sumberdaya. Perpaduan antara tanaman-ternak dapat meningkatkan keuntungan dan keberlanjutan kegiatan usahatani. Integrasi ternak ke dalam suatu usahatani tanaman menjadi sangat penting pada saat pengusahaan tanaman secara organik (Russelle et al.2006).

Adanya hubungan yang erat antara usahatani tanaman dan usahaternak salah satunya disebabkan karena ternak memiliki kemampuan mendaur ulang limbah usahatani secara efektif. Peningkatan pemanfaatan limbah pertanaman sebagai pakan ternak salah satunya dilatarbelakangi oleh adanya persaingan yang cukup tinggi antar ternak untuk memperoleh pakan hijauan lapang. Bahkan Zemmelink (2000) mengutarakan bahwa aksesibilitas pakan hijauan lapang sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumberdaya tenaga kerja untuk mencari pakan.

Pemanfaatan limbah tanaman sebagai pakan ternak di berbagai negara cukup tinggi. Sebanyak 70 persen kebutuhan pakan ternak di Bangladesh dipenuhi dengan memanfaatkan limbah usahatani tanaman. Kondisi yang hampir serupa juga terjadi di India dimana sekitar 350 juta ton limbah tanaman berpotensi untuk memenuhi 66 persen kebutuhan pakan ternak. Pemanfaatan limbah tanaman sebagai pakan ternak juga tinggi di beberapa negara lain, misalnya di Sri Lanka, Nepal dan Pakistan yakni rata-rata mencapai 49 persen (Perera 1992, Sidhu 1996,

Renard 1997, Maehl 1997, diacu dalam Thomas et al. 2002). Hewan ternak juga

memiliki peran yang sangat besar dalam pertanian terpadu yakni menjaga keberlanjutan produksi usahatani tanaman dengan cara penggunaan kotoran ternak

27 sebagai pupuk (Schiere et al. 2002). Benjamin et al. (1990) diacu dalam Edwards (1990) menunjukkan bahwa tanaman yang dipupuk dengan kotoran hewan memiliki produksi panen yang paling tidak sebanding atau lebih tinggi daripada tanaman yang dipupuk dengan pupuk kimia.

Usahatani terpadu di Indonesia dicirikan oleh usaha yang saling mengisi antara pertanian tanaman pangan dan peternakan, karena ternak dapat digunakan sebagai tambahan tenaga kerja untuk mengolah tanah dan juga sebagai penghasil pupuk yang bermanfaat untuk meningkatkan kelestarian tanah. Ternak juga dapat memanfaatkan limbah pertanian dan menghasilkan produk-produk bernilai tinggi

seperti daging, telur, dan susu. (Sastrodihardjo et al., 1982). Hubungan timbal

balik antara tanaman padi dan ternak terutama dalam memanfaatkan limbah, akan menekan biaya produksi dan mengoptimalkan pendapatan keluarga petani peternak. Selain itu pengusahaan ternak sebagai penunjang dan pelengkap usahatani merupakan suatu cara dalam menambah penghasilan, juga berfungsi sebagai tabungan dan membantu kesuburan tanah, serta dapat digunakan sebagai tenaga mengolah tanah (Tawaf 1984).

3.1.3. Konsep Ekonomi Pertanian Terpadu

Pengelolaan bersama aktivitas yang diintergasikan ditujukan untuk memaksimumkan pendapatan usahatani selalu dihadapkan oleh adanya keterbatasan sumberdaya yang dimiliki (Debertin, 1986). Secara ekonomi konsep pertanian terpadu tanaman-hewan ternak dapat dijelaskan dengan konsep produksi ganda (multiproduct production). Keputusan petani dalam memproduksi dua atau lebih produk yang memaksimumkan pendapatan usahatani dalam keterbatasan sumberdaya dapat ditunjukkan oleh kurva kemungkinan produksi (KKP).

KKP seringkali disebut juga dengan kurva oportunitas maupun kurva transformasi produk. LP dapat menjadi salah satu alat analisis untuk merencanakan pertanian terpadu di suatu lokasi. Oleh karena itu untuk merumuskan MUSOT Desa Karekel, pada penelitian ini digunakan LP. MUSOT yang dibangun disesuaikan dengan rencana GPW dimana setiap aktivitas usaha akan dilakukan oleh kelompok-kelompok secara spesifik sehingga keterpaduan usahatani dibangun pada skala wilayah Desa Karehkel. (Doll dan Orazem, 1984; Beattie dan Taylor, 1985). KKP sebagai kurva opportunitas ditunjukkan dengan

28 B”

KKP

Output I (y1)

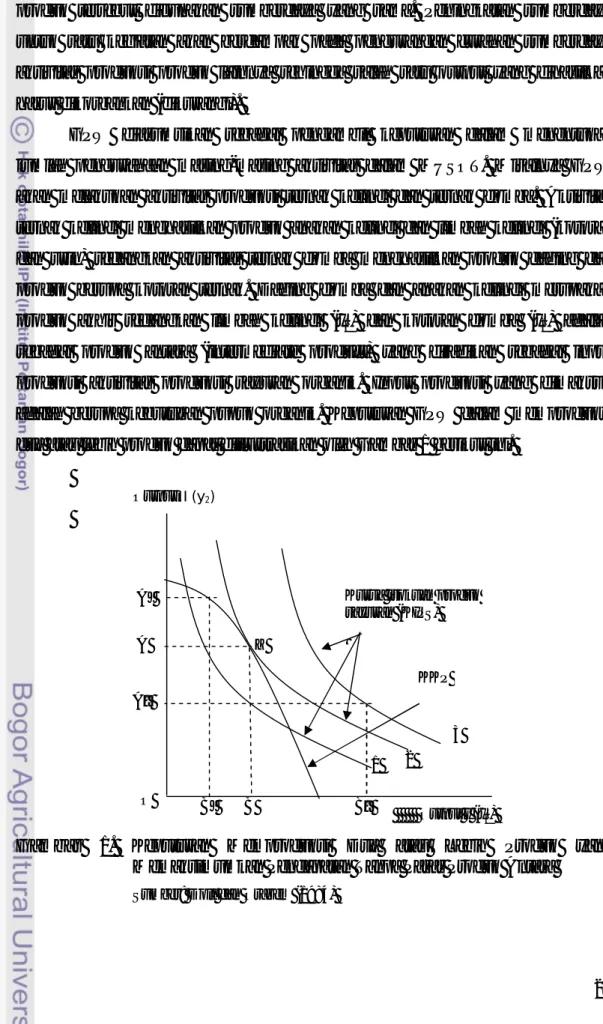

Kurva isokuan produk sayuran (KIPS) Output II (y2) O B’ A” A’ Z Output II (y2) B A 1 2 3

peningkatan jumlah produksi suatu produk akan diikuti dengan pengurangan produksi produk lainnya. Hal ini disebabkan karena dalam memproduksi dua produk tersebut digunakan sumberdaya yang sama. Peningkatan sumberdaya untuk satu kegiatan akan berdampak pada pengurangan curahan sumberdaya aktivitas produksi produk lainnya sehingga salah satu output yang dihasilkan harus dikorbankan (dikurangi).

GPW diasumsikan sebagai pengambil keputusan dalam menentukan jumlah pengusahaan masing-masing aktivitas dalam MUSOT. Misalnya GPW akan melakukan aktivitas produksi ternak kelinci dan ternak domba. Aktivitas ternak kelinci menghasilkan produk anakan kelinci dan limbah kelinci (kotoran dan urin) sedangkan aktivitas ternak domba menghasilkan produk daging dan produk berupa kotoran ternak. Daging domba dan anakan kelinci merupakan

produk akhir sedangkan limbah kelinci (y1) dan kotoran domba (y2) adalah

sebagai produk antara (intermediate product) yang dijadikan sebagai input produksi aktivitas produksi sayuran organik. Input produksi yang dimaksud adalah berupa kebutuhan pupuk organik. Keputusan GPW dalam memproduksi dua atau lebih produk dapat diilustrasikan oleh Gambar 1 berikut ini.

Gambar 1. Keputusan Memproduksi Dua atau Lebih Produk yang Memaksimumkan Pendapatan Tanpa Pasar Produk Antara

29 Adanya keterbatasan sumberdaya yang dimiliki menyebabkan GPW hanya dapat memproduksi limbah kelinci dan kotoran domba pada alternatif keputusan produksi yang berada di sepanjang kurva kemungkinan produksi (KKP). Sumberdaya yang menjadi pembatas dalam aktivitas ternak domba dan produksi limbah kelinci pada ilustrasi ini misalnya adalah ketersediaan tenaga kerja yang dimiliki GPW. GPW tidak mungkin memilih seluruh alternatif produksi pada KKP sehingga GPW hanya dapat memilih salah satu kombinasi produksi limbah kelinci dan kotoran domba pada jumlah tertentu.

Kurva isokuan (KIPS) menggambarkan jumlah sayuran organik yang dapat diproduksi dengan menggunakan pupuk organik yang berasal dari limbah kelinci dan atau berasal dari kotoran domba. Berdasarkan ketersediaan sumberdaya tenaga kerja yang dimiliki GPW, keputusan untuk memproduksi limbah kelinci pada titik OB dan kotoran domba pada titik OA adalah keputusan yang paling tepat. Hal ini disebabkan karena GPW dapat memproduksi sayuran

organik dalam jumlah yang maksimum (KIPS 2) sehingga dapat

memaksimumkan pendapatannya.

Keputusan GPW untuk memproduksi limbah kelinci dan kotoran domba sebanyak OB dan OA” atau OB’ dan OA dapat menyebabkan GPW kehilangan peluang untuk memaksimukan keuntungannya. Keputusan tersebut adalah kurang tepat karena sumberdaya tenaga kerja yang dimiliki tidak dimanfaatkan secara optimal. Akibatnya jumlah limbah kelinci dan kotoran domba yang diproduksi berada di bawah tingkat produksi maksimum yang seharusnya dapat dicapai. Akibatnya jumlah sayuran yang diproduksi adalah lebih sedikit (KIPS 1) jika dibandingkan tingkat produksi sayuran maksimum yang sebenarnya dapat dicapai (KIPS 2).

Sebagai pelaku ekonomi, GPW akan selalu berupaya untuk meningkatkan pendapatan dari setiap aktivitas usaha yang dilakukannya. Aktivitas memproduksi sayuran organik pada KIPS 3 menawarkan pendapatan yang lebih tinggi bagi GPW daripada memproduksi sayuran organik pada KIPS 1 dan KIPS 2. Adanya keterbatasan sumberdaya tenaga kerja yang dimiliki menyebabkan GPW tidak akan mampu memproduksi sayuran organik pada KIPS 3. GPW memerlukan lebih sedikit kotoran domba (OA-A”A) dan membutuhkan lebih

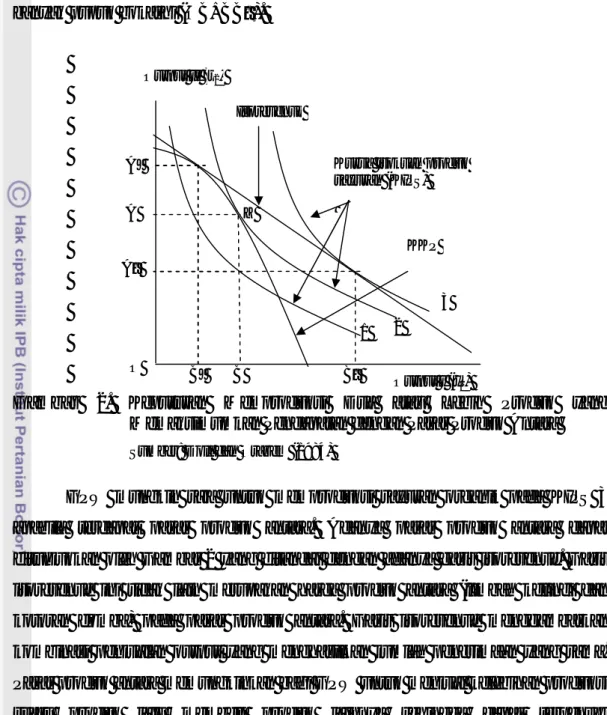

30 KKP O B” B’ A” A’ Z B A 1 2 3 Output I (y1)

Kurva isokuan produk sayuran (KIPS) Output II (y2)

Isorevenue banyak pupuk bokashi (OB+BB”).

Gambar 2. Keputusan Memproduksi Dua atau Lebih Produk yang Memaksimumkan Pendapatan dengan Pasar Produk Antara

Sumber: Doll dan Orazem (1984)

GPW mungkin saja untuk memproduksi sayuran organik pada KIPS 3 apabila terdapat pasar produk antara. Adanya pasar produk antara dapat ditunjukkan oleh Gambar 2 yang ditandai dengan adanya garis isorevenue. Garis isorevenue ini tidak lain merupakan harga produk antara (limbah kelinci dan

kotoran domba) pada pasar produk antara. Garis isorevenue menggambarkan

kombinasi penjualan output yang menghasilkan jumlah penerimaan yang sama. Pasar produk antara memungkinkan bagi GPW untuk menjual kelebihan produksi suatu produk lalu membeli produk lainnya sehingga dapat terpenuhi kebutuhannya.

Berdasarkan Gambar 2 dapat dilihat bahwasanya dengan memproduksi limbah kelinci sejumlah OB’ dan kotoran domba sebanyak OA’ maka GPW memiliki peluang untuk memperoleh keuntungan sama dengan aktivitas memproduksi sayuran organik pada KIPS 3. GPW dapat menjual kelebihan kotoran domba yang diproduksi (A’A”) lalu membeli kekurangan limbah kelinci (B’B”) di pasar produk antara sehingga dapat memproduksi sayuran organik pada

KIPS 3. Garis isorevenue tersebut merupakan isocost dari aktivitas produksi

31 3.1.4. Konsep Pemecahan Masalah dengan Program Linear

Linear programming merupakan salah satu alat analisis yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan manajemen seperti pengambilan keputusan dalam kegiatan pertanian. Misalnya adalah proses alokasi sumberdaya yang terbatas pada sebuah kegiatan usahatani (Doll dan Orazem 1984). Setiap input usahatani dapat dialokasikan ke berbagai kemungkinan produksi karena adanya berbagai macam sumberdaya dan banyaknya alternatif produksi yang

layak dalam sebuah kondisi pertanian. Dengan pendekatan linear programming

seorang pengambil keputusan dalam usahatani dapat menentukan pilihan keputusan terbaik dari banyak alternatif yang tersedia (Beneke dan Winterboer

1973) . Basis dari analisis menggunakan linear programming adalah bagaimana

mencapai maksimisasi keuntungan maupun minimisasi biaya melalui kombinasi input atau kombinasi output yang optimal (Doll dan Orazem 1984).

Teknik linear programming menggunakan persamaan dan ketidaksamaan

linear dalam rangka untuk mencari pemecahaan yang optimum dengan memperhatikan pembatasan-pembatasan yang ada (Supranto 1998). Pada umumnya program linier yang dirancang digunakan panduan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas diantara berbagai alternatif penggunaan sumber daya sehingga dapat dicapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal (Siswanto 2007).

Beneke dan Winterboer (1973) mengutarakan beberapa keterbatasan

dalam pemecahan masalah dengan linear programming diantaranya (1) Linier

Programming tidak dapat membantu manajer dalam merumuskan ekspektasi harga di masa depan, (2) Terkadang hambatan cukup sulit untuk ditentukan, (3)

Adanya fenomena diminishing marginal return dalam kegiatan pertanian yang

tidak terakomodasi, (4) Sangat banyaknya aktivitas dan hambatan yang dikajai

dalam linear programming membutuhkan fasilitas pembantu yang memadai,

misalnya computer. Dalam memecahkan masalah menggunakan program linier terdapat beberapa asumsi yang berlaku diantaranya:

1) Fungsi produksi bersifat linear, tidak ada input yang dapat saling

mensubstitusi dan bersifat constant return to scale. Tipe khusus fungsi

32 production function ( Doll dan Orazem 1984; Nasendi 1985; Debertin 1986)

2) Finite atau Deterministik. Artinya setiap aktivitas atau parameter adalah tetap, dan dapat diketahui secara pasti (Doll dan Orazem 1984; Nasendi 1985).

3) Divisibility. Artinya peubah-peubah pengambil keputusan jika diperlukan dapat dibagi kedalam pecahan-pecahan, yaitu bahwa nilai-nilai tidak perlu integer (hanya 0 dan 1 atau bilangan bulat), tetapi boleh non-integer (Doll dan Orazem 1984; Nasendi 1985).

4) Proporsionalitas. Artinya jika peubah pengambil keputusan berubah, maka

dampak perubahannya akan menyebar dalam proporsi yang sama terhadap fungsi tujuan dan juga pada kendalanya (Taha 1982; Nasendi 1985).

5) Additivity. Artinya nilai parameter suatu kriteria optimasi (koefisien peubah pengambilan keputusan dalam fungsi tujuan) merupakan jumlah dari nilai individu dalam model program linear tersebut (Taha 1982; Doll dan Orazem 1984; Nasendi 1985).

Beneke dan Winterboer (1973) menjelaskan prosedur dalam membangun program linear, diantaranya:

1) Mendefinisikan aktivitas.

Aktivitas-aktivitas dalam permasalahan yang dikaji harus didefinisikan secara jelas. Misalnya dalam sebuah kegiatan usahatani tanaman atau ternak. Aktivitas membeli input, menjual output, penggunaan tenaga kerja, aktivitas budidaya, panen, sampai dengan pemasaran harus dapat didefinisikan secara jelas. Contoh lainnya adalah kegiatan pemupukan pada musim tanam I dengan pemupukan pada musim tanam II merupakan kedua aktivitas yang berbeda.

2) Fungsi Tujuan(Objective Function)

Tujuan yang akan dicapai perusahaan adalah terkait dengan maksimisasi keuntungan atau minimisasi biaya.

3) Batasan atau Kendala (Restraint, Constraint)

Kendala dapat diumpamakan sebagai pembatas terhadap keputusan yang mungkin dibuat. Batasan tersebut dapat dibedakan menjadi (1) Batasan

33 sumberdaya input seperti tenaga kerja, lahan, modal, (2) Batasan eksternal misalnya keterbatasan sumber dan besarnya pinjaman yang tersedia, (3) Batasan subjektif yang disebabkan oleh individu pengambil keputusan. Menurut Nasendi (1985), model matematis program linier dalam bentuk standar dirumuskan sebagai berikut:

1) Fungsi tujuan yakni maksimisasi atau minimisasi yang dirumuskan sebagai

berikut:

=

2) Fungsi kendala yang berfungsi sebagai pembatas dapat dirumuskan

sebagai berikut:

. ≥; ≤ , untuk i = 1,2,3, … , m

Keterangan:

Z = fungsi tujuan

Cj = koefisien peubah pengambil keputusan ke-j dalam fungsi tujuan

xj = tingkat kegiatan ke-j

aij = koefisien dalam kendala ke-i dalam pengambilan keputusan ke-j

bi = kapasitas sumberdaya i yang tersedia untuk dialokasikan ke

setiap unit kegiatan

Setelah menentukan aktivitas, fungsi tujuan, kendala, kemudian dilakukan beberapa analisis dalam linear programming. Analisis yang pertama adalah primal. Analisis primal merupakan permasalahan yang dikemukakan mula-mula. Solusi optimal dalam analisis primal dapat berupa memaksimumkan atau meminimumkan nilai fungsi tujuan yang telah dikemukakan mula-mula. Solusi yang dihasilkan menunjukkan kombinasi alternatif terbaik atau optimal dengan keterbatasan sumberdaya yang tersedia.

Analisis yang kedua adalah dual. Analisis dual merupakan analisis terhadap masalah tandingan primal. Dalam analisis dual melibatkan variable slack/surplus.Hasil analisis dual menghasilkan ukuran ukuran marginal value

dari sumber daya primal yang disebut shadow price atau dual price. Shadow

34 kanan kendala tertentu ditingkatkan sebesar satu satuan dengan parameter-parameter lain konstan.

Di akhir linier programming dilakukan analisis sensitivitas yang terdiri

atas dua tipe, yaitu analisis perubahan nilai koefisien dari fungsi tujuan dan

analisis sisi kanan dari fungsi tujuan (Right Hand Side). Analisis perubahan

koefisien fungsi tujuan dilakukan untuk mengetahui efek perubahan koefisien fungsi tujuan yang dapat dinaikkan atau diturunkan tanpa mengubah solusi optimal dengan parameter lain dipertahankan konstan. Tujuan dari analisis Right Hand Side (RHS) adalah untuk menentukan berapa banyak nilai sisi kanan dari fungsi kendala dapat ditingkatkan atau diturunkan tanpa mengubah nilai shadow price-nya dengan parameter lain dipertahankan konstan.

Pada tahap optimal Nasendi dan Anwar (1985); Soekartawi (1992), diacu dalam Handayani (2009) mengutarakan bahwa terdapat beberapa penafsiran dalam pemecahan masalah program linier, diantaranya:

1) Aktivitas yang masuk dalam program optimal akan memiliki reduced cost

atau opportunity cost sama dengan nol. Memperluas pengusahaan yang

masuk dalam program optimal satu unit tidak akan merubah nilai optimal.

2) Aktivitas yang tidak masuk dalam solusi optimal akan memiliki nilai

reduce cost tidak sama dengan nol. Penambahan satu unit aktivitas akan menurunkan nilai fungsi tujuan sebesar opportunity cost nya.

3) Shadow price akan muncul pada sumberdaya yang habis terpakai. Nilai shadow price adalah positif dan tidak sama dengan nol pada kondisi ini. Penambahan satu unit faktor produksi yang terbatas ketersediaannya akan menambah nilai fungsi tujuan sebesar harga bayangan sumberdaya tersebut.

4) Faktor produksi yang tidak habis terpakai, harga bayangannya menjadi

sama dengan nol. Penambahan satu unit faktor produksi ini tidak akan merubah nilai optimal fungsi tujuan.

3.2. Kerangka Pemikiran Operasional

Upaya GPW untuk meningkatkan total keuntungan wilayah yang mencakup beragam kegiatan usahatani dapat dilakukan dengan membenahi pola

35 pengelolaan aktivitas usahatani tersebut. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan pertanian terpadu. Pertanian terpadu yang dirancang berbasiskan komoditas unggulan di Desa Karehkel yakni sayuran organik. Keberadaaan hewan ternak yakni kelinci dan domba, merupakan penyokong yang sangat penting karena antara sayuran organik dan ternak tersebut sangat memungkinkan untuk bersinergis satu sama lain dalam pertanian terpadu. Selain itu, keberadaan aktivitas produksi pupuk bokashi dan silase juga cukup penting untuk menangani limbah usahatani dan usahaternak.

Tentu saja setiap aktivitas usaha yang akan diintegrasikan memiliki karakter pengusahaan sangat beragam baik dalam hal metode budidaya, kebutuhan input, tingkat produksi, dan ketersediaan sumberdaya yang dimiliki. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala dalam merencanakan pertanian terpadu yang tepat untuk diterapkan di Desa Karehkel. Pemrograman linear dapat menjadi salah satu alternatif untuk melakukan kegiatan perencanaan pertanian terpadu di Desa Karehkel. Pemograman linear dibangun dengan merancang model linear usahatani sayuran organik terpadu yang disokong oleh aktivitas ternak kelinci, domba, produksi pupuk bokashi, dan silase.

Hasil pemrograman linear dapat memberikan informasi mengenai aktivitas usaha yang sebaiknya diintegrasikan, jumlah pengusahaan masing-masing aktivitas usaha, alokasi sumberdaya yang optimal, serta dampak penerapan pertanian terpadu terhadap pemanfaatan produk antara di dalam desa dan terhadap total keuntungan wilayah. Informasi tersebut dapat menjadi rekomendasi bagi GPW sehingga program pertanian terpadu di Desa Karehkel dapat direncanakan dengan lebih baik. Kerangka pemikiran operasional penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.

36 Gambar 3. Kerangka Pemikiran Operasional

Upaya GPW untuk meningkatkan total keuntungan aktivitas usahatani di Desa

Karehkel

Adanya kendala : 1. Kendala lahan

2. Kendala ketersediaan tenaga kerja 3. Kendala ketersediaan input

pendukung aktivitas produksi yang berasal dari dalam dan luar desa

Aktivitas: 1. Usahatani sayuran organik 2. Ternak domba

3. Ternak kelinci

4. Usaha produksi kompos 5. Usaha produksi silase

Pertanian terpadu Sayuran Organik-Ternak

Analisis program linear

Aktivitas yang harus diintegrasikan

Alokasi sumberdaya yang optimal

Jumlah pengusahaan masing-masing aktivitas

Dampak penerapan model sayuran organik terpadu terhadap pemanfaatan produk dan terhadap total keuntungan

wilayah