III KERANGKA PEMIKIRAN

3.1. Kerangka Pemikiran TeoritisKerangka pemikiran teoritis ini terdiri dari teori tentang konsep usahatani, konsep fungsi produksi, konsep fungsi produksi stochastic frontier, konsep efisiensi dan inefisiensi, konsep pendapatan usahatani, dan konsep kelembagaan. 3.1.1. Konsep Usahatani

Ilmu usahatani adalah ilmu yang mempelajari bagaimana seseorang mengalokasikan sumberdaya yang ada secara efektif dan efisien untuk tujuan memperoleh keuntungan yang tinggi pada waktu tertentu (Soekartawi, 1994). Menurut Suratiyah (2008), ilmu usahatani adalah ilmu yang mempelajari bagaimana seorang mengusahakan dan mengkoordinir faktor-faktor produksi berupa lahan dan alam sekitarnya sebagai modal sehingga memberikan manfaat yang sebaik-baiknya. Menurut Tohir (1983) dalam Suratiyah (2008), perkembangan usahatani berdasarkan tujuan dan prinsip sosial ekonomi digolongkan dalam beberapa golongan, salah satunya golongan usahatani yang memiliki ciri-ciri ekonomis seperti usahatani keluarga yang berkembang dari usahatani swasembada (subsistence farming) ke usahatani komersial (commercial

farming). Dimana usahatani swasembada (subsistence farming) bertujuan

menghasilkan bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sedangkan usahatani komersial (commercial farming) bertujuan menghasilkan bahan pangan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya.

Menurut Suratiyah (2008), klasifikasi usahatani dapat dibedakan menurut corak dan sifat, organisasi, pola, serta tipe usahatani.

1) Corak dan Sifat

Menurut corak dan sifat dibagi menjadi dua, yaitu komersial yang telah memperhatikan kualitas serta kuantitas produk dan subsistence hanya memenuhi kebutuhan sendiri.

2) Organisasi

Menurut organisasi, usahatani dibagi menjadi 3, yakni usaha individual yang seluruh proses dikerjakan oleh sendiri, usaha kolektif yang seluruh proses produksinya dikerjakan bersama oleh suatu kelompok kemudian hasilnya

dibagi, dan usaha kooperatif yang tiap prosesnya dikerjakan secara individual hanya pada beberapa kegiatan yang dianggap penting dikerjakan oleh kelompok contohnya Perkebunan Inti Rakyat (PIR).

3) Pola

Menurut polanya, usahatani dibagi menjadi 3, yaitu usahatani khusus yang hanya mengusahakan satu cabang usahatani saja, usahatani tidak khusus yang mengusahakan beberapa cabang usaha bersama-sama dengan batas yang tegas, dan usahatani campuran yang mengusahakan beberapa cabang secara bersama-sama dalam sebidang lahan tanpa batas yang tegas (contoh tumpang sari).

4) Tipe

Menurut tipenya, usahatani dibagi menjadi beberapa macam berdasarkan komoditas yang diusahakan, contohnya usahatani jagung dan usahatani padi.

Terdapat unsur yang selalu ada pada suatu usahatani yang dalam pelaksanaannya saling terkait satu sama lain yang disebut faktor produksi. Faktor-faktor produksi itu terdiri dari 4 unsur pokok, yaitu:

1) Tanah

Tanah atau lahan merupakan faktor yang relatif langka bila dibandingkan dengan faktor produksi yang lainnya dan distribusi penguasaannya di masyarakat tidak merata (Hernanto, 1996). Beberapa sifat tanah, antara lain: luas relatif tetap atau dianggap tetap, tidak dapat dipindah-pindahkan, dan dapat dipindahtangankan. Menurut Suratiyah (2008), tanah dalam usahatani mempunyai nilai terbesar dan peranannya sebagai faktor produksi dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya: a) Hubungan tanah dan manusia, yang dapat dibedakan berdasarkan hak milik, hak sewa, dan hak bagi hasil (sakap). Perbedaan hubungan tersebut akan berpengaruh pada kesediaan petani dalam meningkatkan produksi, memperbaiki kesuburan dan intensifikasi. b) Letak tanah, yang pada umumnya tidak mengelompok dalam satu tempat, tetapi terpencar dalam beberapa lokasi (fragmentasi). c) Intensifikasi, semakin banyak modal dan tenaga kerja yang dicurahkan pada tanah maka akan semakin intensif sehingga akan memberikan hasil yang tinggi. d) Tingkat kesuburan tanah, tanah yang subur, baik fisik maupun

kimiawi lebih menguntungkan dalam usahatani. Kesuburan tanah secara fisik dan kimiawi dapat diperbaiki melalui pengolahan yang baik, rotasi tanam yang tepat, pemupukan, pembuatan teras, dan sebagainya. e) Luas lahan, semakin luas lahan yang diusahakan maka semakin tinggi produksi dan pendapatan per kesatuan luasnya. f) Lokasi lahan, yang akan menentukan kelancaran pemasaran. Lokasi yang jauh dan prasarana transportasi yang kurang memadai akan dapat memperburuk usahatani tersebut dari aspek ekonomi. g) Fasilitas-fasilitas, berupa pengairan dan drainase sangat membantu dalam pertumbuhan tanaman sehingga akan meningkatkan produksi.

2) Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah salah satu unsur penentu, terutama bagi usahatani karena berpengaruh pada pertumbuhan tanaman, produktivitas, dan kualitas produk (Suratiyah, 2008). Dalam usahatani terdapat tidak jenis tenaga kerja yang digunakan, yaitu manusia, ternak, dan mekanik. Tenaga kerja manusia dapat dibedakan menjadi tenaga kerja pria, wanita, dan anak-anak. Tenaga kerja manusia dapat berasal dari dalam keluarga sendiri ataupun dari luar keluarga. Tenaga kerja dari luar keluarga sangat dipengaruhi oleh: a) sistem upah yang dibedakan menjadi 3, yaitu upah borongan, upah waktu, dan upah premi; b) lamanya waktu kerja yang dipengaruhi oleh keadaan pekerja dan keadaan iklim; c) kehidupan sehari-hari dapat dilihat pada keadaan makanan dan gizi, perumahan, kesehatan, serta keadaan lingkungannya yang akan berpengaruh pada kinerjanya; d) kecakapan yang akan menentukan kinerja tenaga kerja, yang ditentukan oleh pendidikan, pengetahuan, dan pengalaman; e) umur tenaga kerja yang akan menentukan prestasi kerja atau kinerja orang tersebut. Tenaga kerja manusia baik dari dalam keluarga maupun luar keluarga dapat mengerjakan semua jenis pekerjaan berdasarkan tingkat kemampuannya mulai dari persiapan sampai pemanenan. Dalam praktiknya, satuan yang sering dipakai dalam perhitungan kebutuhan tenaga kerja adalah hari orang kerja (HOK) dan jam orang kerja (JOK), biasanya 1 HOK = 8 jam kerja/hari. Namun pemakaian HOK ini seringkali berbeda tergantung daerahnya. Tenaga kerja ternak digunakan untuk pengolahan tanah dan pengangkutan.

Sedangkan tenaga kerja mekanik digunakan untuk pengolahan tanah, penanaman, pengendalian tanah, dan pemanenan.

3) Modal

Modal adalah barang atau uang yang merupakan subsitusi faktor produksi dan bersama-sama dengan faktor produksi lain digunakan untuk menghasilkan produk pertanian. Menurut Hernanto (1996), modal dalam usahatani digunakan untuk meningkatkan produktivitas dan menambah pendapatan serta kekayaan usahatani. Modal digunakan untuk membeli sarana produksi, membayar tenaga kerja, dan membayar pengeluaran lain selama kegiatan usahatani berlangsung. Sumber modal ini dapat diperoleh dari diri sendiri (tabungan keluarga); pinjaman atau kredit dari bank, lembaga keuangan, toko sarana produksi maupun rentenir; warisan; dan usaha lain. Berdasarkan sifatnya, modal dapat dibedakan menjadi modal tetap dan modal tidak tetap. Modal tetap adalah modal yang tidak habis digunakan dalam satu periode produksi, meliputi bangunan dan tanah. Modal tidak tetap meliputi alat-alat, bahan, uang tunai, piutang di bank, tanaman, ternak serta ikan.

4) Manajemen

Menurut Hernanto (1996), manajemen usahatani adalah kemampuan petani untuk menentukan, mengorganisir, dan mengkoordinasikan faktor-faktor produksi yang dikuasainya sebaik mungkin serta mampu memberikan produksi pertanian sebagaimana yang diharapkan. Produktivitas dari setiap faktor maupun produktivitas dari usahanya menjadi ukuran dari keberhasilan pengelolaan usahatani.

Keberhasilan usahatani dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal (Hernanto, 1996). Faktor internal terdiri dari petani pengelola, tenaga kerja, modal, tingkat teknologi, kemampuan petani mengalokasikan penerimaan keluarga dan jumlah keluarga. Dimana faktor ini dapat dikendalikan oleh petani itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal yang terdiri dari sarana transportasi dan komunikasi, aspek pemasaran hasil dan bahan usahatani, fasilitas kredit dan sarana penyuluhan bagi petani merupakan faktor-faktor diluar usahatani yang dapat berpengaruh terhadap keberhasilan usahatani.

3.1.2. Konsep Fungsi Produksi

Fungsi produksi sebagai suatu fungsi yang menggambarkan hubungan antara variabel yang dijelaskan (Y) dan variabel yang menjelaskan (X). Variabel yang dijelaskan adalah berupa output dan variabel yang menjelaskan adalah berupa input. Sementara Doll dan Orazem (1984), menjelaskan fungsi produksi adalah hubungan antara input-output dari proses produksi. Tanah, pupuk, tenaga kerja, pupuk, iklim, dan sebagainya yang menjadi input-input proses produksi mempengaruhi besar kecilnya output yang dihasilkan. Secara matematis fungsi produksi dapat ditulis sebagai berikut:

Y = f (X1, X2, X3,…,Xn) Keterangan :

Y = Output

X1, X2, X3,…,Xn = Input-input yang digunakan dalam proses produksi

Jumlah input yang digunakan dalam proses produksi dapat digunakan untuk menduga produksi (output yang dihasilkan). Dari fungsi produksi tersebut dapat dimanfaatkan untuk menentukan kombinasi input yang terbaik terhadap suatu proses produksi. Fungsi produksi ini dipengaruhi oleh “Hukum Kenaikan l yang Semakin Berkurang” (The Law of Diminishing Return) yang menjelaskan bahwa jika faktor produksi variabel dengan jumlah tertentu ditambahkan terus-menerus pada sejumlah faktor produksi tetap, akhirnya akan dicapai suatu kondisi dimana setiap penambahan satu unit faktor produksi variabel akan menghasilkan tambahan produksi yang semakin berkurang.

Soekartawi (1990), menjelaskan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih fungsi poduksi, diantaranya:

1. Fungsi produksi harus dapat menggambarkan keadaan usahatani yang sebenarnya terjadi.

2. Fungsi produksi dapat dengan mudah diartikan khususnya arti ekonomi dan parameter yang menyusun fungsi produksi tersebut.

3. Fungsi produksi harus mudah diukur atau dihitung secara statistik untuk mengukur tingkat produktivitas dari suatu proses produksi. Guna mendapatkan fungsi produksi yang baik dibutuhkan beberapa persyaratan seperti: terjadi hubungan yang logis dan benar antara variabel yang

dijelaskan dengan variabel yang menjelaskan dan parameter statistik dari parameter yang diduga memenuhi persyaratan untuk dapat disebut parameter yang mempunyai derajat ketelitian tinggi.

Menurut Soekartawi (1990), terdapat dua tolak ukur dalam mengukur produktivitas dari suatu proses produksi, yaitu:

1. Produk Marginal, yaitu tambahan satu satuan produk atau hasil (output) yang diperoleh dengan penambahan satu satuan input, dengan kondisi input lainnya tetap. Hubungan Y dan X bisa terjadi dalam tiga kemungkinan, yaitu bila produk marginal konstan, bila produk marginal menaik, bila produk marginal menurun. Produk marjinal yang konstan dapat diartikan bahwa setiap tambahan satu-satuan unit input X, dapat menyebabkan tambahan satu-satuan unit output, dengan satuan yang sama setiap ada penambahan. Bila penambahan satu-satuan unit input X, yang menyebabkan satu-satu-satuan unit output Y yang semakin menaik secara tidak proposional disebut dengan produk marginal yang menaik atau increasing productivity. Sedangkan bila terjadi suatu peristiwa tambahan satu-satuan unit input X, menyebabkan satu-satuan unit output Y yang menurun atau decreasing

productivity, contohnya penggunaan pupuk urea yang terus menerus

pada usahatani padi akan menyebabkan semakin berkurangnya produksi padi yang diperoleh.

Produk Marjinal (PM) = =

2. Produk Rata-rata (PR), yaitu perbandingan antara output total dengan input produksi. Dimana output total atau produk total (PT=Y) adalah jumlah output yang diperoleh dalam proses produksi.

Produk Rata-rata (PR) = =

Dari hubungan PM, PR, dan PT, akan dapat diketahui elastisitas produksi yang digunakan untuk melihat perubahan output yang dihasilkan, disebabkan oleh input yang dipakai. Elastisitas Produksi (Ep) adalah persentase dari output sebagai akibat dari persentase perubahan dari input.

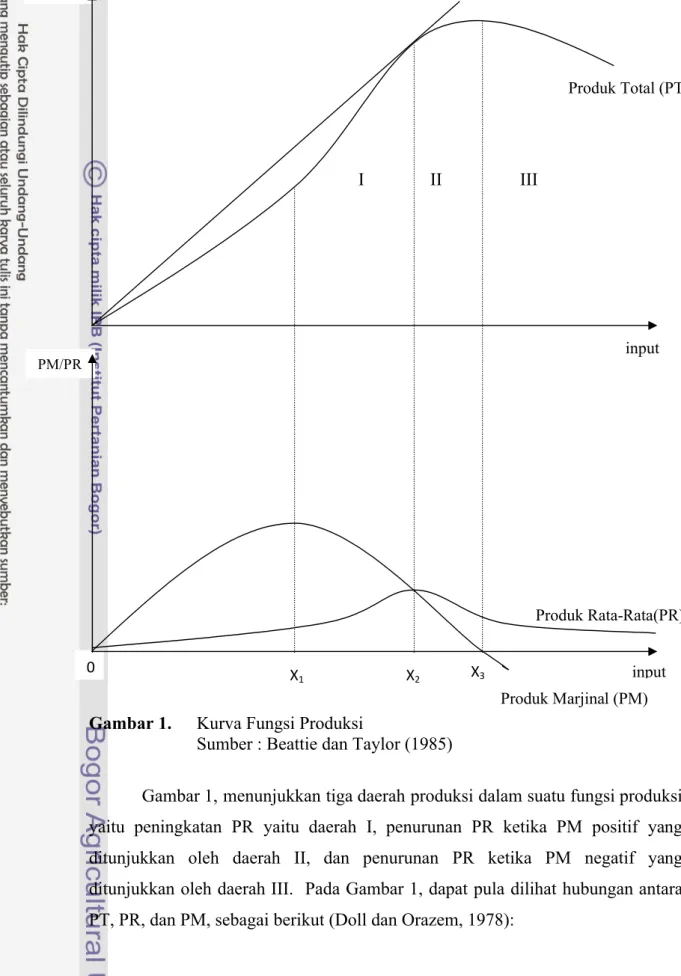

I II III

Gambar 1. Kurva Fungsi Produksi

Sumber : Beattie dan Taylor (1985)

Gambar 1, menunjukkan tiga daerah produksi dalam suatu fungsi produksi yaitu peningkatan PR yaitu daerah I, penurunan PR ketika PM positif yang ditunjukkan oleh daerah II, dan penurunan PR ketika PM negatif yang ditunjukkan oleh daerah III. Pada Gambar 1, dapat pula dilihat hubungan antara PT, PR, dan PM, sebagai berikut (Doll dan Orazem, 1978):

input X3 X2 X1 output PM/PR input 0 Produk Marjinal (PM) Produk Rata-Rata(PR) Produk Total (PT)

1. Daerah I terletak diantara 0 dan X2, dimana nilai elastisitas yang lebih besar dari satu (ε > 1), yang berarti sejumlah output yang cukup menguntungkan masih bisa diperoleh dengan menambah sejumlah input. Terdapat pada kondisi PM maksimum atau terjadi ketika PM lebih besar dari PR. Daerah ini disebut sebagai daerah irrasional atau inefisiensi, yang berakhir pada saat PM=PR.

2. Daerah II terletak antara X2 dan X3dengan nilai elastisitas antara nol dan satu (0 < ε < 1), dimana tambahan output yang yang diperoleh tidak seimbang dengan penambahan sejumlah input yang digunakan. Daerah ini dicirikan dengan penambahan hasil produksi yang semakin menurun (decreasing rate). Penggunaan input produksi pada daerah ini telah optimal sehingga disebut daerah rasional atau efisien. Daerah II akan berakhir ketika PM = 0.

3. Daerah III dicapai ketika PM bernilai negatif dan produk rata-rata serta produk total berada pada kondisi menurun, yang merupakan daerah dengan nilai elastisitas lebih kecil dari nol (ε < 0). Hal ini berarti bahwa setiap tambahan sejumlah input akan memberikan kerugian. Penggunaan input produksi dalam jumlah yang berlebih mengakibatkan daerah ini sudah tidak efisien sehingga disebut daerah irrasional.

3.1.3. Konsep Fungsi Produksi Stochastic Frontier

Menurut Seinford dan Trail (1990) (dalam Battese dan Coelli. 1998), menjelaskan metode pendekatan stochastic frontier dan metode teknik linear

programming (Data Envelopment Analysis, DEA) adalah dua metode pendekatan

yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi relatif suatu usahatani. Metode

stochastic frontier digunakan untuk mengukur kesalahan acak dimana keluaran

dari usahatani merupakan fungsi dari faktor produksi kesalahan acak dan inefisiensi. Sedangkan metode yang tidak mempertimbangkan adanya kesalahan acak sehingga efisiensi teknis dapat menjadi bias adalah metode teknik linear

programming.

Stochastic frontier (SF) lebih baik daripada metode DEA, karena SF dapat

digunakan secara langsung untuk menguji hipotesis yang terkait dengan model produksi (Van Dijk & Szirmai 2002 dalam Sirait 2007). Menurut Greene (1993),

dalam Sukiyono (2005) menjelaskan bahwa model produksi frontier memungkinkan untuk menduga atau memperkirakan efisiensi relatif usahatani yang didapatkan dari hubungan antara produksi dan potensi produksi yang dapat dicapai. Akan tetapi model SF masih jauh dari kenyataan riil karena pencapaian

best practice perusahaan banyak dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan,

pengalaman, dan skala perusahaan (Alvarez dan Inespi 2003 diacu dalam Sirait 2007).

Giannakas et al. (2003) dalam Sukiyono (2005), menjelaskan bahwa karakteristik model produksi frontier untuk menduga efisiensi teknis adalah adanya pemisahan dampak dari goncangan peubah eksogen terhadap keluaran melalui kontribusi ragam yang menggambarkan efisiensi teknis. Hal ini juga berarti bahwa penggunaan metode ini dimungkinkan untuk menduga tingkat inefisiensi suatu proses produksi tanpa mengabaikan error term (galat dari modelnya.

Fungsi produksi stochastic frontier terdapat penambahan random error, vi, serta non negatif variabel acak, ui, yang secara matematis dapat ditulis sebagai berikut (Aigner 1997; Broeck & Meeusen 1997 dalam Coelli et al. 1998):

yi= xiβ + vi- ui i = 1,2,3,...., N dimana :

yi = produksi yang dihasilkan petani pada waktu ke-t

xi = vektor masukan yang digunakan petani pada waktu ke-t β = vektor parameter yang akan diestimasi

vi = variabel acak yang berkaitan dengan faktor eksternal (iklim, hama) sebarannya simetris dan menyebar normal (vi ~ N (0, σv2))

ui = variabel acak non negatif yang diasumsikan mempengaruhi tingkat inefisiensi teknis dan berkaitan dengan faktor internal dengan sebaran bersifat setengah normal (ui ~ | N (0, σv2) |)

Random error, vi, dihitung untuk mengukur error dan faktor random lain seperti efek cuaca, kesalahan, keberuntungan, dan lain-lain. Di dalam nilai variabel output, yang secara bersamaan dengan efek kombinasi dari variabel input yang tidak terdefinisi dalam suatu fungsi produksi. Menurut Aigner et al. (1997), diacu dalam Coelli et al. (1998), vis merupakan variabel normal acak yang

terdistribusi secara bebas dan identik atau independentand identically distributed (i.i.d) dengan rataan nol dan ragamnya konstan, σv2, variabel bebas, uis, diasumsikan sebagai independent identically distributed eksponensial atau variabel acak setengah normal. Variabel uiberfungsi untuk menangkap inefisiensi teknis.

Model yang dinyatakan dalam persamaan di atas disebut sebagai fungsi produksi stochastic frontier karena nilai output dibatasi oleh variabel acak (stochastic) yaitu nilai harapan dari xiβ + viatau exp (xiβ + vi). Random error bisa bernilai positif dan negatif dan begitu juga output stochastic frontier bervariasi sekitar bagian tertentu dari model frontier, exp (xiβ).

Stuktur dasar dari model stochastic frontier digambarkan seperti Gambar 2. Sumbu x mewakili input sedangkan sumbu y mewakili output. Komponen yang pasti dari model frontier, yaitu fungsi produksi f(xi;β), digambarkan dengan asumsi bahwa berlaku hukum diminishing return to scale, dimana jika variabel faktor produksi dengan jumlah tertentu ditambahkan secara terus-menerus dengan jumlah yang tetap maka akhirnya akan tercapai suatu kondisi dimana setiap penambahan satu unit faktor produksi akan menghasilkan tambahan produksi yang semakin menurun.

Gambar 2. Fungsi Produksi Stochastic Frontier Sumber : Coelli, Rao, Battase (1998)

X X X X x y yj yi xi xj Frontier output (yi*),

exp (xiβ + vi), jika vi> 0

Frontier output (yj*),

exp (xjβ + vj), jika vj< 0

Fungsi produksi, y = f( exp (xiβ))

Penjelasan Gambar 2 adalah terdapat dua petani yaitu petani i dan petani j. Petani i menggunakan input sebesar xi dan menghasilkan output yi. Nilai dari output stochastic frontier adalah yi, melampaui nilai fungsi produksi. Hal ini dapat terjadi karena aktifitas produksi petani i dipengaruhi oleh kondisi yang menguntungkan dimana variabel vi bernilai positif. Hal ini ditunjukkan oleh variabel vi > 0, dimana variabel acak yang berkaitan dengan faktor eksternal tersebut memberikan pengaruh yang positif dan menguntungkan petani.

Sementara itu petani ke-j menggunakan input sebesar xjdan memproduksi yj berada di bawah fungsi produksi karena aktifitas produksi petani j dipengaruhi oleh kondisi yang tidak menguntungkan dimana variabel vj bernilai negatif. Hal tersebut ditunjukkan dengan vj < 0, dimana variabel acak yang berkaitan dengan faktor eksternal memberikan pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap produksi petani. Output stochastic frontier tidak dapat diamati karena nilai random error tidak teramati. Bagian deterministik dari model stochastic frontier terlihat diantara output stochastic frontier. Output yang diamati dapat menjadi lebih besar dari bagian deterministik dari frontier apabila random error yang sesuai lebih besar dari efek inefisiensinya (misalnya yi > exp (xjβ) jika vj > uj) (Coelli, et al., 1998). Namun model stochastic frontier juga memiliki kelemahan, yaitu tidak adanya kepastian bentuk penyebaran dari variabel-variabel ui.

Sejumlah peneliti menanggapi kritikan ini dengan membuat bentuk penybarannya yang lebih umum seperti terpotong normal (truncated-normal) (Stevenson 1980 dalam Khotimah 2010) dan dua parameter gamma untuk menangkap efek inefisiensi teknis (Greene 1990 dalam Khotimah 2010). Kedua distribusi tersebut memiliki bentuk distribusi yang lebih luas.

Model pemotongan terhadap penyebaran normal lebih mudah dibandingkan model gamma. Penyebaran pemotongan normal adalah generaalisasi dari penyebaran setengah normal. Penyebaran ini diperoleh dari pemotongan pada nilai normal dengan nilai harapan variasinya adalah μ dan σ2. Jika nilai μ adalah nol maka distribusinya adalah setengah normal.

3.1.4. Konsep Efisiensi dan Inefisiensi

Efisiensi menurut Soekartawi (2002), dapat diartikan sebagai upaya penggunaan input yang minimum untuk mendapat output yang maksimum. Efisiensi juga dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara input dan output yang digunakan dalam proses produksi. Suatu metode dapat dikatakan lebih efisien apabila menggunakan sejumlah input yang sama namun memberikan hasil yang lebih banyak, atau dengan menggunakan input yang lebih sedikit namun memberikan output yang sama banyaknya dengan asumsi harga input dan output yang sama.

Menurut Soekartawi (2002), efisiensi dapat digolongkan menjadi 3, yaitu : 1. Efisiensi Teknis : pengalokasian input yang digunakan sehingga dapat

menghasilkan produksi yang maksimum.

2. Efisiensi Alokatif : tercapai pada saat petani dapat menghasilkan keuntungan yang besar dari usahataninya atau jika nilai dari produk marginal sama dengan harga input yang bersangkutan.

3. Efisiensi Ekonomis : tercapai pada saat penggunaan input sudah dapat menghasilkan keuntungan maksimum.

Produktivitas pertanian akan semakin tinggi jika petani menerapkan efisiensi teknis dan efisiensi harga. Dalam perhitungan efisiensi ada dua pendekatan yaitu dengan pendekatan input dan pendekatan output. Pendekatan input dijelaskan melalui kurva isocost dan isoquant. Menurut Soekartawi (2002), isocost (Iso-biaya) adalah garis yang menghubungkan titik-titik kombinasi penggunaan input yang satu (X1) dan input yang lain (X2) yang didasarkan pada tersedianya modal. Sedangkan isoquant adalah suatu garis yang menghubungkan titik-titik kombinasi optimum dari sejumlah input satu (X1) dan input yang lainnya (X2). Perhitungan isoquant bertujuan untuk mencari besarnya kombinasi input yang optimum untuk menghasilkan sejumlah produksi tertentu. Persinggungan antara garis isoquant dan isocost menunjukkan terjadinya kombinasi penggunaan input yang optimal dan efisien.

X2/y B P A Q R Q’ B’ 0 A’ X1/y

Gambar 3. Efisiensi Teknis dan Alokatif (orientasi input) Sumber : Coelli, Rao, Battese (1998)

Pada Gambar 3, titik AA’ adalah titik yang menunjukkan kurva isocost, sedangkan kurva isoquant ditunjukkan oleh titik BB’. Titik P adalah merupakan titik yang efisien secara teknis karena berada di kurva isoquant. Jarak QP menunjukkan adanya inefisiensi teknis, jika petani menggunakan input sejumlah P untuk memproduksi 1 unit output. Pada ruas garis QP jumlah input yang digunakan dapat dikurangi tanpa harus mengurangi jumlah output yang dihasilkan. Titik yang efisien secara alokatif dan teknis atau dengan kata lain efisien secara ekonomis adalah titik Q’.

Efisiensi teknis (TE) dapat dihitung dengan rasio : TEi= 0Q/0P

Notasi i digunakan untuk menunjukkan nilai efisiensi teknis dengan pendekatan orientasi input. Derajat efisiensi teknis yang dapat dicapai ditunjukkan dengan besarnya nilai TEiyang berkisar antara 0 dan 1.

Efisiensi alokatif (AE) dirumuskan sebagai berikut: AEi= 0R/0Q

Ruas garis RQ menunjukkan biaya produksi yang dapat dikurangi yang memungkinkan perusahaan mencapai kondisi efisien secara alokatif dan teknis pada titik Q’, sedangkan titik Q’ efisien secara teknis namun inefisien secara alokatif.

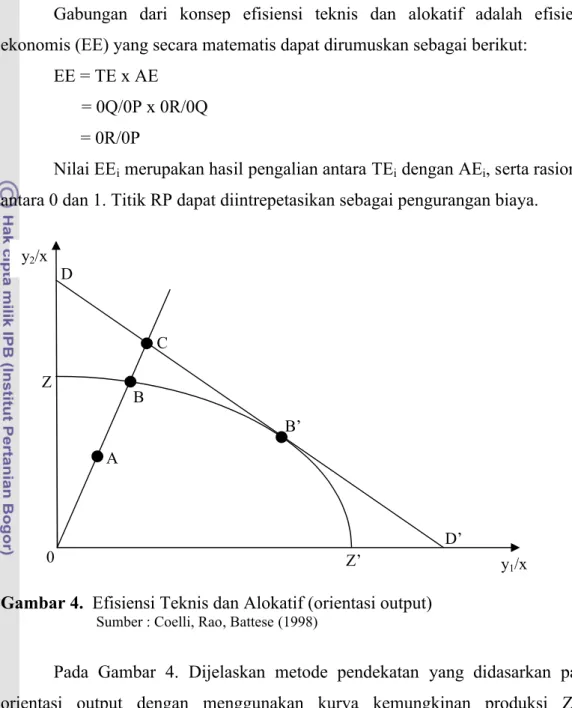

Gabungan dari konsep efisiensi teknis dan alokatif adalah efisiensi ekonomis (EE) yang secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut:

EE = TE x AE = 0Q/0P x 0R/0Q = 0R/0P

Nilai EEimerupakan hasil pengalian antara TEidengan AEi, serta rasionya antara 0 dan 1. Titik RP dapat diintrepetasikan sebagai pengurangan biaya.

Gambar 4. Efisiensi Teknis dan Alokatif (orientasi output)

Sumber : Coelli, Rao, Battese (1998)

Pada Gambar 4. Dijelaskan metode pendekatan yang didasarkan pada orientasi output dengan menggunakan kurva kemungkinan produksi ZZ’, sedangkan kondisi inefisiensi petani ditunjukkan oleh titik A. Ruas garis AB menggambarkan kondisi inefisiensi secara teknis dengan adanya tambahan output tanpa membutuhkan input tambahan. Informasi harga output digambarkan oleh garis isorevenue DD’.

Pada pendekatan output rasio efisiensi teknis adalah TE0 = 0A/0B, sedangkan efisiensi alokatif yaitu AE0 = 0B/0C. Sementara kondisi yang efisien secara ekonomis adalah EE0 = 0A/0C. Rasio dari ketiga nilai efisiensi tersebut berkisar antara 0 dan 1. Notasi o digunakan untuk menunjukkan nilai efisiensi dengan pendekatan orientasi output.

y1/x y2/x 0 Z’ Z D’ C B’ A B D

Asumsi bahwa sebuah usahatani dalam mencapai keuntungannya harus mengalokasikan biaya secara minimum dari input yang ada atau berarti sebuah usahatani berhasil mencapai efisiensi alokatif. Sehingga akan diperoleh fungsi biaya frontier dual dengan persamaan sebagai berikut (Adhiana 2005):

C = C (yi, pi, βi) = ui Dimana :

C = biaya produksi yi = jumlah output pi = harga input

βi = koefisien parameter

ui = error term (efek inefisiensi alokatif)

Pendekatan output melihat seberapa besar peningkatan jumlah output tanpa meningkatkan jumlah penggunaan input dengan tujuan untuk memaksimumkan keuntungan. Kurva yang dilihat adalah kurva kemungkinan produksi dan kurva isorevenue. Inefisiensi yang dihasilkan melalui pendekatan output menunjukkan jumlah output yang dapat ditingkatkan tanpa penambahan input.

Bakhsoodeh dan Thomson dalam Adhiana (2005) menjelaskan bahwa petani yang efisien secara teknis adalah petani yang menggunakan lebih sedikit input untuk memproduksi sejumlah output pada tingkat tertentu atau petani yang dapat menghasilkan output yang lebih besar dari petani lainnya dengan mengguanakan sejumlah input tertentu. Efisiensi teknis tidak tercapai karena adanya faktor penghambat terjadi ketika faktor produksi yang digunakan masih mungkin ditingkatkan.

Menurut Daryanto (2002) diacu dalam Khotimah (2010), terdapat dua pendekatan alternatif untuk menguji sumber-sumber inefisiensi teknis. Pendekatan pertama adalah prosedur dua tahap, yang mana tahap pertama terkait pendugaan terhadap skor efisiensi (efek inefisiensi) bagi individu perusahaan. Tahap kedua merupakan pendugaan terhadap regresi dimana skor efisiensi (ineifisiensi duaan) dinyatakan sebagai fungsi dari variabel sosial ekonomi yang diasumsikan mempengaruhi efek inefisiensi. Pendekatan kedua adalah prosedur tahap dimana efek inefisiensi dalam stochastic frontier dimodelkan dalam bentuk variabel yang

dianggap relevan dalam menjelaskan inefisiensi dalam proses produksi. Guna mengukur inefisiensi teknis digunakan variabel ui yang diasumsikan bebas dan distribusinya terpotong normal dengan N (μ, σ2). Model inefisiensi yang digunakan merujuk pada model Coelli et al. (1998).

Efisiensi merupakan hal penting dalam pengukuran keberhasilan pelaksanaan proses produksi. Namun, terdapat kesenjangan antara keadaan aktual dengan optimal dari penggunaan input yang menyebabkan terjadinya kesenjangan produktivitas. Menurut Soekartawi (2002), kesenjangan ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu : kendala biologi yang disebabkan oleh perbedaan varietas, adanya tanaman pengganggu, serangan hama penyakit, masalah tanah, perbedaan kesuburan tanah dan sebagainya. Serta kendala sosial ekonomi seperti : besarnya perbedaan antara biaya dan penerimaan usahatani, kurangnya biaya usahatani yang diperoleh dari kredit, harga produksi, kurangnya pengetahuan, tingkat pendidikan petani, adanya faktor ketidakpastian, risiko berusahataninya dan sebagainya. Namun kendala tersebut bersifat lokal dan kondisional, tidak dapat disamakan untuk semua daerah.

3.1.5. Konsep Pendapatan Usahatani

Kegiatan usahatani sebagai satu kegiatan untuk memperoleh produksi di bidang pertanian, yang salah satunya dinilai dari pendapatan yang merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran (biaya). Pendapatan dalam usahatani dibagi menjadi dua yaitu pendapatan tunai dan diperhitungkan yang penjumlahannya menjadi pendapatan total. Pendapatan tunai merupakan ukuran kemampuan usahatani untuk menghasilkan uang baik yang dijual maupun yang tidak dijual, dimana merupakan selisih antara penerimaan tunai dengan biaya tunai (Soekartawi 2006 dalam Podesta 2009). Sementara itu nilai uang yang diterima dari penjualan produk usahatani disebut sebagai penerimaan tunai usahatani. Penjumlahan penerimaan tunai dengan penerimaan diperhitungkan merupakan penerimaan total usahatani yang disimbolkan dengan TR (total

revenue). Penerimaan usahatani ini juga dapat diperoleh dari hasil perkalian antara

Pengeluaran usahatani adalah nilai penggunaan faktor-faktor produksi dalam melakukan proses produksi usahatani. Pengeluaran usahatani meliputi biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya yang sifatnya tidak dipengaruhi oleh jumlah produksi yang dihasilkan. Biaya variabel adalah biaya yang sifatnya dipengaruhi oleh jumlah produksi yang dihasilkan, meliputi biaya untuk benih, pupuk, pestisida, dan upah tenaga kerja. Sementara komponen biaya dalam usahatani terbagi menjadi dua yaitu biaya tunai dan biaya diperhitungkan. Biaya tunai adalah biaya yang dibayarkan untuk pembelian barang dan jasa bagi usahatani. Biaya diperhitungkan adalah biaya tidak tunai yang dikeluarkan oleh petani, seperti opportunity cost lahan milik pribadi, tenaga kerja dalam keluarga, penggunaan benih hasil produksi sendiri serta penyusutan dari sarana produksi. biaya total usahatani didefinisikan sebagai semua nilai masukan yang habis terpakai atau dikeluarkan di dalam produksi.

Analisis R/C rasio dapat juga dilakukan untuk menunjukkan besar usahatani yang diperoleh petani untuk setiap rupiah biaya yang dikeluarkan dalam rangka kegiatan usahatani. Semakin besar R/C rasio maka semakin besar pula penerimaan usahatani yang diperoleh untuk setiap rupiah biaya yang dikeluarkan. Hal tersebut menunjukkan kelayakan suatu usahatani sehingga menguntungkan untuk dilaksanakan dimana tingkat kelayakannya dilihat dari nilai R/C rasio. Nilai R/C rasio lebih besar dari satu yang berarti setiap tambahan biaya yang dikeluarkan akan menghasilkan tambahan penerimaan yang lebih besar daripada tambahan biaya. Jika nilai R/C rasio lebih kecil dari satu berarti setiap tambahan biaya yang dikeluarkan lebih kecil daripada tamabahan biaya. nialai R/C rasio yang sama dengan satu berarti setiap tambahan biaya yang dikeluarkan sama dengan tambahan penerimaan yang diperoleh sehingga memperolehh keuntungan normal.

3.1.6. Konsep Kelembagaan

Kelembagaan pada dasarnya mempunyai dua pengertian, yaitu: kelembagaan sebagai suatu aturan main (rule of the game) dalam interaksi personal dan kelembagaan sebagai suatu organisasi yang memiliki hierarki (Hayami et al. 1981 dalam Baga dkk 2009). Kelembagaan sebagai suatu aturan main adalah sekumpulan aturan baik formal maupun informal, tertulis maupun

tidak tertulis mengenai tata hubungan manusia dan lingkungannya yang menyangkut hak-hak dan perlindungan hak-hak serta tanggung jawabnya. Kelembagaan sebagai suatu organisasi adalah sebuah kumpulan orang-orang dengan sadar berusaha untuk memberikan sumbangsih mereka kearah pencapaian suatu tujuan umum (Winardi 2003 dalam Baga 2009).

Proses terbentuknya kelembagaan terbagi menjadi dua, yaitu kelembagaan yang tumbuh secara alamiah yang terbentuk karena adanya kebutuhan masyarakat, berlangsung dalam kurun waktu yang lama, bersifat informal, dan umumnya tidak tertulis. Kelembagaan juga dapat sengaja dibentuk untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu memiliki ciri yaitu adanya inisisasi dalam proses pembentukannya, sifatnya lebih formal, dan umumnya bersifat tertulis (rumusa tujuan, tata tertib yang berlaku dan rumusan kerja sama antara pelaku). Secara umum terdapat tiga jenis kelembagaan yang bergerak dalam agribisnis di Indonesia yaitu:

1. Kelembagaan Sosial

Adalah seperangkat aturan atau tata cara untuk melaksanakan sekumpulan kepentingan yaitu kepentingan para petani berdasarkan aturan-aturan sosial yang terdapat di dalam masyarakat. Bentuk-bentuk kelembagaan sosial dalam pertanian diantaranya kelompok tani, kelompencapir, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), dan lain-lain.

2. Kelembagaan Ekonomi

Kelembagaan ekonomi dalam bidang agribisnis dapat berupa : Usaha Dagang (UD), Firma, Perusahaan Terbatas (PT), kemitraan, dan lain-lain. Kemitraan usaha agribisnis adalah hubungan bisnis usaha pertanian yang melibatkan satu atau sekelompok orang atau badan hukum dengan satu atau sekelompok orang atau badan hukum dimana masing-masing pihak memperoleh penghasilan dari suatu bisnis yang sama atau saling berkaitan dengan tujuan terciptanya keseimbangan, keselarasan, dan keterpaduan yang dilandasi rasa saling menguntungkan, memerlukan, dan saling melaksanakan etika bisnis (Suwandi 1995 dalam Baga, dkk 2009).

3. Kelembagaan Sosial-Ekonomi

Adalah kelembagaan yang tidak hanya mementingkan aspek sosial saja tetapi juga memperhatikan aspek-aspek ekonomi dalam pengembangan pertaniannnya. Contoh kelembagaan sosial-ekonomi adalah koperasi.

Berikut ini adalah contoh kelembagaan penunjang dalan kegiatan agribisnis yang ada di lokasi penelitian terdiri dari:

1. Kelompok Tani

Kelompok tani merupakan lembaga yang menyatukan para petani secara horizontal dan dapat dibentuk beberapa unit dalam satu desa dengan kepentingan yang sama yaitu memanfaatkan sumberdaya pertanian guna meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya. Kelembagaan ini dapat dibentuk berdasarkan komoditas, areal pertanian, dan gender. Kelompok tani ini digunakan sebagai media belajar organisasi dan kerjasama antar petani. Selain itu juga berperan untuk membantu para petani memecahkan permasalahan seperti pemenuhan sarana produksi, teknis produksi dan pemasaran hasil serta untuk meningktakna produktivitas usahatani melalui pengelolaan usahatani secara bersamaan. Beberapa keuntungan kelompok tani sebagai berikut8:

a. Semakin eratnya interaksi dalam kelompok dan terbinanya kepemimpinan kelompok.

b. Semakin terarahnya peningkatan secara cepat tentang jiwa kerjasama antar petani.

c. Semakin cepatnya proses difusi penerapan inovasi atau teknologi baru.

d. Semakin naiknya kemampuan rata-rata pengembalian hutang petani. e. Semakin meningkatnya orientasi pasar, baik yang berkaitan dengan

input atau produk yang dihasilkan.

f. Membantu efisiensi pembagian air irigasi serta pengawasannya.

7Azisturindra. 2010. Pedoman Pemberdayaan Masyarakat tani. Jakarta: Pusat Penyuluhan

Pertanian. Badan Penyuluhan Pertanian dan Pengembangan SDM Pertanian. Kementrian Pertanian.

Pengembangan kelompok tani diarahkan pada peningkatan kemampuan setiap kelompok tani dalam melaksanakan fungsinya, peningkatan kemampuan para anggota dalam mengembangkan agribisnis, penguatan kelompok tani menjadi organisasi petani yang kuat dan mandiri. Kelopoktani yang berkembang bergabung ke dalam gabungan kelompok tani (gapoktan). Ciri gapoktan atau kelompok tani yang kuat dan mandiri antara lain9:

a. Adanya pertemuan anggota pengurus yang diselenggarakan secara berkala dan berkesinambungan;

b. Disusunnya rencana kerja gapoktan dan dievaluasi pada setiap akhir pelaksanaan;

c. Memiliki aturan/norma tertulis yang disepakati dan ditaati bersama; d. Memiliki pencatatan/pengadministrasian setiap anggota organisasi

yang rapih;

e. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan usaha bersama di sektor hulu dan hilir;

f. Memfasilitasi usahatani secara komersial dan berorientasi pasar;

g. Sebagai sumber serta pelayanan informasi dan teknologi untuk usaha para petani umumnya dan anggota kelompok tani khususnya;

h. Adanya kerjasama antara kelompok tani dan gapoktan dengan pihak lain;

i. Adanya pemupukan modal usaha baik iuran dari anggota atau penyisihan hasil usaha/kegiatan gapoktan.

2. Koperasi

Koperasi dilatarbelakangi oleh adanya kelemahan aksesibilitas petani terhadap berbagai kelembagaan layanan usaha, seperti lembaga keuangan, lembaga pemasaran, lembaga penyedia sarana produksi pertanian, serta sumber informasi. Koperasi didefinisikan sebagai perkumpulan yang otonom dari orang-orang yang bergabung secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan

8 ______. 2010. Pedoman Pemberdayaan Masyarakat tani dalam Pengembangan Agribisnis.

Jakarta: Pusat Penyuluhan Pertanian. Badan Penyuluhan Pertanian dan Pengembangan SDM Pertanian. Kementrian Pertanian.

budaya mereka yang sama melalui perusahaan yang dimiliki dan diawasi secara demokratis. Gerakan koperasi berperan penting dalam meningkatkan kekuatan tawar (bargaining power) para petani. Selain itu juga menjadi kekuatan penyeimbang (countervailing power) terhadap berbagai bentuk keserakahan dan ketidakadilan.

Koperasi sendiri memiliki ciri-ciri yaitu : anggota sebagai pemilik dan pelanggan, pelanggan sebagai anggota dan pemilik koperasi; bekerja berdasarkan partisipasi anggota, oleh anggota, dari anggota, dan untuk anggota; dikelola dan dikontrol oleh anggota secara demokratis; dan peduli pada masyarakat dan pendidikan bagi anggota. Sedangkan prinsip-prinsip koperasi antara lain: 1. Keanggotaan yang sukarela dan terbuka; 2. Pengawasan demokrasi oleh anggota; 3. Partisipasi anggota dalam kegiatan ekonomi; 4. Otonomi dan kemandirian (independen); 5. Pendidikan, Pelatihan, dan Penerangan; 6. Kerjasama antar Koperasi; 7. Kepedulian terhadap masyarakat.

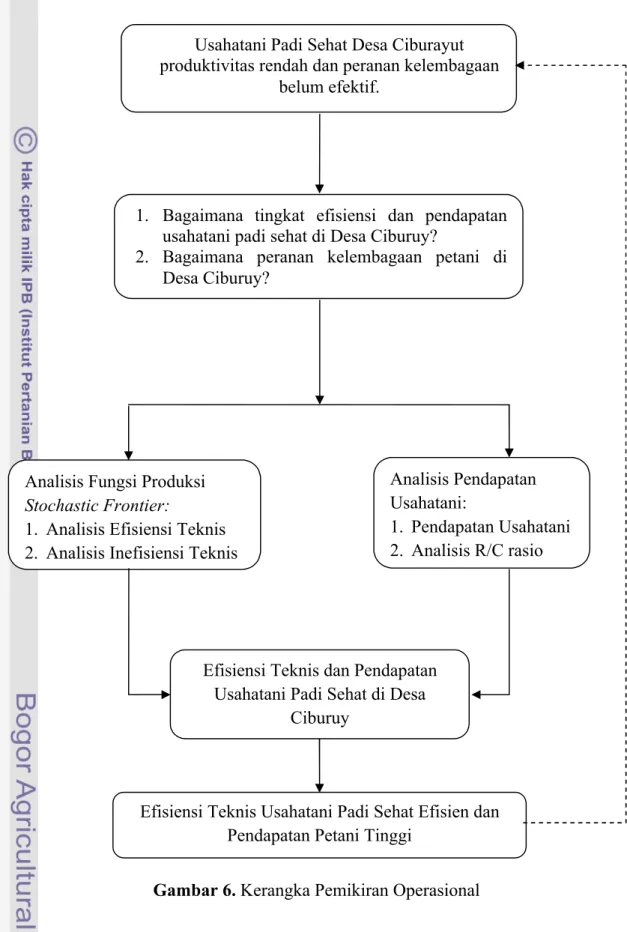

3.2. Kerangka Pemikiran Operasional

Padi merupakan komoditas pangan utama bagi masyarakat Indonesia. Adanya peningkatan pertumbuhan penduduk berdampak pada semakin meningkatnya permintaan pada padi. Akan tetapi permintaan yang tinggi belum didukung dengan adanya peningkatan produksi. Salah satu program yang dicanangkan pemerintah untuk meningkatkan produksi padi adalah program intensifikasi dan ekstensifikasi. Meskipun mampu meningkatkan produksi padi secara signifikan dengan penggunaan pupuk kimi dan pestisida kimia, program ini mmberikan dampak negatif pada kesuburan tanah dan kondisi lingkungan yang tercemar oleh residu kimia yang terkandung pada pupuk dan pestisida kimia. Oleh karena itu kemudian pemerintah mencanangkan program ‘Go Organik 2010’ yang betujuan untuk mengembalikan pola pertanian konvensional (anorganik) menjadi pertanian yang organik.

Penerapan sistem pertanian organik ini didukung oleh berbagai pihak seperti pemerintah, petani, dan juga masyarakat. Salah satu dukungan dari masyarakat terhadap pertanian organik ini adalah semakin tingginya permintaan terhadap produk-produk organik termasuk padi. Terbukti dari 10% penduduk

Indonesia adalah konsumen potensial dari produk organik yaitu jumlah warga menengah-atas. Akan tetapi produsen padi organik di Indonesia baru melayani 15% dari jumlah konsumen potensial tersebut. Peluang tersebut mendorong minat banyak petani untuk menerapkan sistem pertanian organik.

Salah satu petani yang menerapkan sistem pertanian organik ini adalah petani di Desa Ciburuy yang merupakan salah satu sentra padi organik di Kabupaten Bogor yang letaknya di Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor. hampir seluruh petani di desa ini bercocok tanam padi dengan sistem pertanian organik, akan tetapi produktivitas rata-rata padi di desa ini masih rendah yaitu sekita 4-7 ton per hektar. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya faktor-faktor produksi yang menjadi input produksi usahatani tersebut dan juga karakteristik petani yang berusahatani padi organik.

Faktor-faktor produksi yang mempengaruhi produksi padi sehat adalah lahan, benih, pupuk kandang, pupuk organik cair, pupuk kompos pestisida alami, dan tenaga kerja. Sementara itu, faktor-faktor produksi yang berpengaruh pada produksi padi anorganik adalah lahan, benih, pupuk TSP, pupuk KCL, pupuk urea, pestisida, dan tenaga kerja. Analisis faktor-faktor produksi akan mempengaruhi efisiensi teknis dalam melakukan usahatani. Sedangkan variabel yang mempengaruhi inefisiensi teknis meliputi umur petani, dummy status kepemilikan lahan, lama bergabung dengan kelompok tani, dan pendidikan formal petani. Pendugaan parameter untuk efisiensi teknis dan inefisiensi teknis dilakukan melalui program Frontier 4.1.

Penggunaan faktor-faktor produksi tersebut akan mempengaruhi biaya yang dikeluarkan petani yang pada akhirnya akan berdampak pada pendapatan dalam usahatani. Dimana variabel dalam pendaatan terdiri dari penerimaan dan pengeluaran (biaya). Analisis pendapatan usahatani ini dilakukan untuk mengetahui tingkat keuntungan para petani padi organik yang juga dapat dilihat dengan menggunakan analisis R/C rasio.

Keberadaan petani padi organik di Desa Ciburuy tidak terlepas dari adanya peran kelembagaan seperti kelompok tani, gapoktan, koperasi, lembaga pendidikan, dll. Oleh karena itu dilakukan analisis untuk mengetahui peranan kelembagaan tersebut terhadap para petani di Desa Ciburuy. Hasil dari analisis

yang dipakai diharapkan dapat menyimpulkan faktor-faktor produksi apa saja yang berpengaruh terhadap produktivitas padi organik. Selain itu juga membandingkan tingkat efisiensi usahatani dan pendapatan para petani di daerah penelitian. Serta peranan kelembagaan terhadap petani yang melakukan usahatani padi organik Peninjauan tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman dalam menetukan saran dan kebijakan yang strategis guna meningkatkan produktivitas dan keuntungan usahatani padi organik di daerah penelitian serta meningkatkan peranan kelembagaan bagi petani. Kerangka operasional pada penelitian ini dapat disajikan pada Gambar 6.

Gambar 6. Kerangka Pemikiran Operasional Usahatani Padi Sehat Desa Ciburayut produktivitas rendah dan peranan kelembagaan

belum efektif.

1. Bagaimana tingkat efisiensi dan pendapatan usahatani padi sehat di Desa Ciburuy?

2. Bagaimana peranan kelembagaan petani di Desa Ciburuy?

Efisiensi Teknis Usahatani Padi Sehat Efisien dan Pendapatan Petani Tinggi

Efisiensi Teknis dan Pendapatan Usahatani Padi Sehat di Desa

Ciburuy

Analisis Pendapatan Usahatani:

1. Pendapatan Usahatani 2. Analisis R/C rasio Analisis Fungsi Produksi

Stochastic Frontier:

1. Analisis Efisiensi Teknis 2. Analisis Inefisiensi Teknis