c

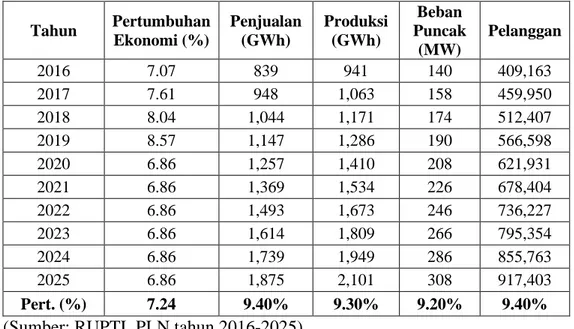

Optimasi Dan Analisa Keekonomian Distribusi LNG Ke Pembangkit Di Wilayah Papua

Bebas

142

0

0

Teks penuh

(2)

(3)(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(30)

(31)

(32)

(33)

(35)

(36)

(37)

(38)

(39)

(40)

(41)

Gambar

+7

Garis besar

Dokumen terkait

Berdasarkan uraian di atas, peneliti bertujuan untuk menganalisis potensi energi angin dengan distribusi weibull untuk Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)